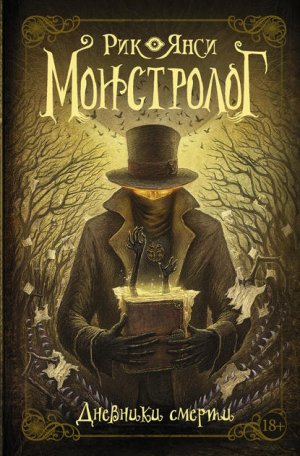

Монстролог. Дневники смерти (сборник) Янси Рик

– Тогда мне жаль его.

– Не надо его жалеть. От одного глубоко уважаемого эксперта в своей области я знаю, что его атка’к летит, как ястреб. – Он натянуто улыбнулся и резко сменил тему. – Где твой муж?

– Джон был не в настроении.

– И ты пришла одна?

– Ты разочарован, Пеллинор?

– На самом деле я рад тебя здесь встретить.

– Я чувствую едва завуалированную издевку.

– Это должно означать, что его самочувствие заметно улучшилось, раз ты готова уйти от его постели и протанцевать целый вечер с другими мужчинами.

– Знаешь, что делает тебя таким скучным, Пеллинор? Это не недостаток чувства юмора, а твоя предсказуемость.

Она улыбалась, но шутила вымученно, как актриса, которая не смогла войти в роль. Доктор конечно же сразу заметил, как она расстроена.

– Мюриэл, – сказал он. – Что такое?

– Ничего. Правда, ничего. – Она посмотрела прямо в его темные глаза и умоляюще сказала: – Скажи мне, что произошло. Джон говорит, что он не помнит, но я не знаю, могу ли я…

– Я могу говорить только о последствиях, – ответил доктор. – Все остальное, а именно та часть, о которой, я думаю, ты хотела бы узнать, лежит в области домыслов, Мюриэл.

Она ждала, когда он продолжит. Всего в нескольких футах от нас люди танцевали в круговерти цветов – черного и белого, красного и золотого.

– А я не занимаюсь домыслами, – добавил он.

– Он переменился, – сказала она.

– Я знаю об этом.

– Я не имею в виду физическую перемену. Хотя и это тоже… С тех пор, как мы вернулись, он ни разу нормально не поел. Он пытается… и рыгает, чуть не до рвоты. И он не… Он не хочет быть ухоженным. Ты знаешь, как он был помешан на гигиене, Пеллинор. Мне приходится обмывать его, когда он уснет. Но хуже всего… Не знаю, как это объяснить… Безучастность, Пеллинор… Он есть… и его нет.

– Терпение, Мюриэл Прошло меньше трех недель.

Она покачала головой.

– Я не об этом. Я его жена. Я знала человека, который ушел в пустыню. Я не знаю человека, который оттуда пришел.

В этот момент рядом с ней возник Дэмиен Граво.

– Вот вы где, – тихо вскрикнул он. – А я думал, что потерял вас.

Мюриэл улыбнулась, глядя сверху на его радостное лицо – он был на добрых два дюйма ниже.

– Мсье Генри пригласил меня на танец, – поддразнила она Граво. – S’il vous plat, pardonnez-moi.

– Bien sr, но если мсье Генри будет упорствовать в своих возмутительных попытках похитить у меня даму, то я вызову его на дуэль.

Он повернулся к доктору.

– Ну, Пеллинор, я принимаю ставки на этот год. – Он достал из жилета листок бумаги. – Если хотите, у меня остались ставки на девять двадцать, десять пятнадцать и одиннадцать тридцать.

– Граво, вы знаете, что я не играю.

Он пожал плечами. Мюриэл засмеялась, увидев мое замешательство.

– Это ставки на драку, Уилл. Она случается каждый год.

– Больше всего ставят на позднее время, – вставил Граво. – Расчет на алкоголь.

– Кто дерется? – спросил я.

– Практически все. Начинают всегда немцы, – презрительно фыркнул Граво.

– В прошлом году начал швейцарский контингент, – сказала Мюриэл.

– Вы разве не понимаете, что это полный абсурд, – сказал Граво. – Швейцарцы!

– Мало что бывает более нелепого, Уилл Генри, – сказал доктор, – чем потасовка между учеными.

Драка началась вскоре после десяти – если точно, то в десять двадцать три, судя по часам Граво (в этом году он был назначен хронометристом), – когда итальянский монстролог Джузеппе Джованни случайно (так, во всяком случае, уверял потом доктор Джованни) толкнул даму греческого коллеги, отчего она пролила шампанское на свое шелковое платье. Грек вознаградил итальянца за неуклюжесть ударом наотмашь по голове; в результате у Джованни слетело пенсне и ударило в затылок голландцу по имени Вандер Занден, который в свою очередь решил, что это танцевавший у него за спиной мужчина – французский коллега Граво – ткнул его пальцем. Последовавшая общая потасовка охватила всю танцплощадку. Ломались стулья. Бились бокалы и бутылки. Мужчины кружили по залу в обнимку со своими новыми партнерами и пытались бить друг друга по спинам. Оркестр играл какую-то довольно бесшабашную песенку, но через несколько минут музыкантам пришлось покинуть невысокую сцену, когда на нее запрыгнули двое мужчин и начали швыряться пюпитрами. Была вызвана полиция – это сделал все тот же Граво, который сам себя назначил церемониймейстером,– но к приходу полицейских все почти закончилось.

– Кто сорвал банк? – спросил потом доктор.

– Вы не поверите, Пеллинор, – ответил Граво.

– Вы.

– Просто чудо, да?

– А бедняга Джон не смог прийти, – сказал Уортроп, оглядывая разгромленный зал. – Это всегда была его любимая часть конгресса.

Он заговорил со мной только перед самой «Плазой».

– Оглянись, Уилл Генри, не сейчас, а когда мы будем перед дверью. Думаю, за нами следят.

Я последовал указаниям, на входе в отель обернулся и увидел быстро пересекающего Пятую авеню высокого худого мужчину лет двадцати в низко надвинутом на глаза котелке. Он был одет в поношенный черный пиджак и потертые брюки, которые даже просвечивали на коленках.

– Кто это? – спросил я доктора.

– Моя всегдашняя нью-йоркская тень, – ответил он и больше ничего не сказал.

Часть семнадцатая. «Ich habe dich auch vermisst»[13]

В те годы Общество по развитию науки монстрологии – или просто Общество, как оно именовалось в обиходе, – располагалось на углу Двадцать второй улицы и Бродвея во впечатляющем здании, выстроенном в неоготическом стиле, с узкими арочными окнами и дверями, башенками и гаргульями с раскрытыми пастями на карнизах. Изначально здесь была опера, но в 1842 году компания обанкротилась и продала здание Обществу, которое переделало его под свои специфические нужды.

Зрительный зал был превращен в конференц-зал, в котором на свои ежегодные конгрессы собирались монстрологи со всего мира. На втором и третьем этажах располагались приемные и административные кабинеты. Весь четвертый этаж был расчищен под внушительную библиотеку с более чем шестнадцатью тысячами томов, включая и оригинальные рукописи из Александрийской библиотеки, которые удалось спасти после того, как в 48 году до нашей эры Юлий Цезарь случайно устроил в ней пожар.

Я не знал, чего ожидать от своего первого конгресса. Я знал лишь то, что мой ментор с таким же нетерпением ждал этого ежегодного сбора, как ребенок ждет рождественского утра. Один раз в год сливки этой странной и самой экзотической из профессий собирались, чтобы обсудить свои последние открытия и новейшие научные методики и получить все возможное удовольствие от сбора родственных душ, по каким-то причинам чувствовавших себя обязанными посвятить жизнь изучению таких существ, которых большинство человечества хотело бы видеть вымершими.

Если я и разделял – через особые флюиды, связывающие опекуна с его ребенком, – со своим хозяином часть его энтузиазма, то она улетучилась в самом начале конгресса. Я провел долгие часы в главной аудитории, с одним только тридцатиминутным перерывом на обед, в отупляющей атмосфере непрерывных сухих и монотонных речей, с которыми выступали люди безо всякого ораторского дара (и иногда с таким сильным акцентом, что я не узнавал своего родного языка), говорившие на темы столь же скучные и загадочные.

Конгресс начался со своеобразной переклички. Временный председательствующий, тот самый доктор Джованни, чья неуклюжесть привела накануне к драке – у него на носу красовались впечатляющий синяк и большой пластырь, – стоял за кафедрой и мрачным голосом зачитывал из списка имена, на которые кто-то из зала отвечал «Есть!», а остальные вообще не реагировали.

Я наблюдал – вернее, терпел – ход конгресса с выигрышной позиции высоко над сценой. Мы сидели на продавленном диване в личной ложе доктора, пожалованной Обществом семье Уортропов в знак признания за служение общему делу трех поколений ее членов. К десяти часам мы наконец добрались до буквы «Е», и доктор был почти вне себя от скуки. Я предположил, что ему самое время вздремнуть – накануне он всю ночь проворочался, – но мой добрый совет был встречен с испепеляющим презрением.

Единственное, что вызвало возбуждение зала, было объявление о том, что президент Общества доктор Абрам фон Хельрунг не придет на конгресс до следующего дня, без объяснения причин его отсутствия. Сразу пошел слух о том, что на горизонте маячит нечто судьбоносное: что в конце недели фон Хельрунг намерен бросить научную бомбу, выступить с таким предложением, которое до самого основания потрясет мир естественной истории. Тем немногим коллегам, которые отважились подступиться с вопросами к Уортропу, доктор давал сухой ответ, отказываясь подтвердить другой слух, прилетевший на орлином крыле вслед за первым – что после выступления фон Хельрунга его бывший ученик, прославленный Пеллинор Уортроп, намерен дать ему ответ.

Мы вернулись в свои апартаменты в шесть часов, и у нас было больше часа, чтобы одеться для ужина с доктором фон Хельрунгом. При любых других обстоятельствах этого времени было бы более чем достаточно для переодевания (доктор, как я уже когда-то отмечал, в отношении одежды был небрежен до полного безразличия). Однако в тот вечер Уортроп был привередливее самой капризной модницы. Я, как его импровизированный камердинер, был вынужден сносить все удары его тревожного возбуждения. Его жилет был весь в морщинах. Его туфли все в царапинах. Его галстук измят. После моей третьей безуспешной попытки завязать правильный узел он грубо оттолкнул мои руки.

– Хватит. Я сам сделаю!

Его лекция по этикету – «Сиди прямо, говори «пожалуйста», «спасибо» и «можно мне», только если к тебе обратятся», «Назначение и использование чаши для омовения пальцев» – была милосердно прервана Скалой, прибывшим точно в семь с четвертью. Он пробурчал доктору «Добрый вечер» и сразу вышел, больше не взглянув на нас. Одна его рука была спрятана в разбухший карман бушлата – возможно, он ласкал свою дубинку, еще подумал я.

Когда мы выходили из здания, доктор что-то простонал. Я огляделся в поисках предмета его беспокойства и увидел вчерашнего оборванца – теперь он слонялся по Пятьдесят девятой улице в том месте, где она упиралась в парк.

Экипаж содрогнулся, когда богемец занял свое место, засвистел и ударил кнутом, и мы на бешеной скорости рванули на юг по Пятой авеню. Наш кучер осыпал ругательствами и проклятиями все, что имело наглость оказаться у него на пути, включая пешеходов, которым еще за секунду до этого не казалось, что переход через улицу связан с риском для жизни.

Наша поездка была милосердно короткой – четырехэтажный особняк фон Хельрунга из бурого песчаника стоял на углу Пятой авеню и Пятьдесят первой улицы. И все равно к ее концу я был весь вымотан, а сердце билось так, что с рубашки едва не отлетали пуговицы.

У дверей нас встретил колоритный дородный мужчина, комплекцией способный поспорить с Августином Скалой. Он представился как Бартоломью Грей, уверил, что полностью к услугам доктора, и торжественно провел нас в хорошо обставленную гостиную.

Наш хозяин буквально бросился нам навстречу через всю комнату. Это был коренастый мужчина с широкой толстой грудью, с короткими толстыми ногами и маленькими быстрыми ступнями. Его огромную квадратную голову венчала копна хлопково-белых волос, под кустистыми бровями лучились глубоко посаженные темно-синие глаза. Его румяные щеки светились неподдельным восторгом от встречи со старым другом и бывшим учеником, и я в полном недоумении смотрел, как он заключил в объятия моего холодного и надменного хозяина, упершись лицом в жесткий накрахмаленный жилет доктора. Мое изумление еще больше возросло, когда Уортроп ответил на объятие и немного наклонился, чтобы длинными тонкими руками обхватить низкорослого мужчину.

С блестящими на глазах слезами фон Хельрунг мягко восклицал:

– Пеллинор, Пеллинор, mein lieber Freund[14]. Мы так давно не виделись, ich habe dich vermisst[15].

– Meister Абрам, – бормотал монстролог с непритворной приязнью, – ich habe dich auch vermisst. Du siehst gut aus[16].

– О, нет, нет! – запротестовал коренастый австриец. – Es ist nicht wahr[17] – я стар, дорогой Пеллинор, и моя жизнь близится к концу, но danke, спасибо!

Взгляд его лучистых глаз упал на меня, и к нему возвратилась радостная улыбка.

– А это, должно быть, знаменитый Уильям Генри, покоритель пустыни, о котором я так много слышал!

Я поклонился, протянул ему руку и аккуратно повторил фразу, которой меня научил доктор:

– Большая радость и честь познакомиться с вами, герр доктор фон Хельрунг.

– О, нет, так не пойдет! – вскричал фон Хельрунг. Он отбросил мою протянутую руку и обхватил меня, выдавливая воздух из моих легких. – Это честь для меня, молодой мастер Генри!

Он отпустил меня. Я сделал глубокий прерывистый вдох, а он заглянул мне глубоко в глаза, и радость на его лице уступила место серьезности.

– Я знал вашего отца, это был смелый и преданный человек, который умер слишком молодым, но, увы, такова участь многих смелых и преданных! Тяжелая потеря. Трагический конец. Я плакал, когда узнал об этом, потому что знал, что он значит для mein Freund Пеллинора, unsere Herzen sind eins – его слезы и мои; его сердце разбито, наши сердца! У тебя его глаза – я это вижу. И его душа – я об этом слышал. Оставайтесь верны его памяти, mein Junge[18]. Служите вашему хозяину, как служил ему ваш отец, и ваш отец улыбнется вам из рая!

Слово «рай» как будто послужило сигналом, потому что из коридора позади нас раздался такой шум и гром, словно по лестнице спускался целый полк солдат. Облаком белых кружев и зеленого бархата к нам подлетела девочка, наверное, на год-два старше меня, с круглым лицом, с откинутыми назад и стянутыми малиновым бантом черными локонами и с глазами того же примечательного оттенка синего, что и у нашего хозяина.

При виде нас она замерла, остановившись так же резко, как и влетела. Однако она быстро пришла в себя, повернулась к фон Хельрунгу и звонким голосом без всякого акцента выразила свое негодование:

– Они здесь! Почему ты мне не сказал?

– Они только что пришли, mein Kleiner Liebling[19], – резонно ответил фон Хельрунг. – Доктор Уортроп, позвольте вам представить мою племянницу мисс…

– Бейтс, – прервала его девочка и ладонью вниз протянула руку монстрологу, который грациозно ее принял, низко наклонился и совсем близко поднес к своим губам. – Лиллиан Трамбл Бейтс, доктор Пеллинор Уортроп. Я знаю, кто вы.

– Очевидно, – ответил доктор. Он кивнул в мою сторону. – Мисс Бейтс, позвольте представить вам…

– Уильяма Джеймса Генри, – закончила она за него и повернула ко мне эти глубокие синие глаза. – Если коротко, то Уилла. Ты ученик доктора Уортропа.

– Привет, – застенчиво сказал я. Ее взгляд был уж слишком откровенным. Он сразу меня смутил.

– Дядя говорит, что ты мой сверстник, но если так, то ты недомерок. Сколько тебе лет? Мне тринадцать. Через две недели исполнится четырнадцать, и мама говорит, что мне будут позволены свидания. Мне нравятся мальчики постарше, но мама говорит, что мне нельзя будет с ними встречаться.

Она замолчала, ожидая ответа, но я был в полном замешательстве.

– Ты ходишь в школу или тебя обучает доктор Уортроп?

– Ни то, ни другое, – ответил я, к своему стыду, по-птичьи пискливо, как мне послышалось.

– В самом деле? Почему? Ты тупой?

– Ну же, Лили, – вмешался ее дядя. – Уилл Генри наш гость. – Он мягко потрепал ее по плечу и тепло сказал моему хозяину: – Пойдемте посидим с вами, Пеллинор, у меня есть свежие сигары из Гаваны. Мы поговорим о старых временах и о новых и волнующих, которые нас ждут! – Потом, снова повернувшись к племяннице, он сказал: – Лилли, mein kleiner Liebling, почему бы тебе не провести Уильяма в свою комнату и не показать ему твой подарок на день рождения? Когда будет подан ужин, мы позвоним.

Не успели доктор (который не курил сигар) или я (который не хотел увидеть спальню Лиллиан Трамбл Бейтс) запротестовать, как я был схвачен, поднят по лестнице и брошен в ее комнату. Она захлопнула дверь, затолкнула задвижку, проплыла мимо меня и упала животом вниз на кровать под балдахином. Потом повернулась на бок, подперла круглое кукольное лицо ладонью и из-под тонких бровей откровенно изучающе стала на меня смотреть – примерно так, как смотрел доктор, вырывая сердце Пьера Ларуза.

– Так ты учишься на монстролога, – сказала она.

– Думаю, да.

– Думаешь? Ты что, не знаешь?

– Я еще не решил. Я… Я не просился служить доктору.

– Просил твой отец?

– Мой отец умер. Он служил доктору, и когда он умер…

– А твоя мать? Она тоже умерла? Ты сирота? О, ты Оливер Твист! И тогда доктор Уортроп – это Фейджин.

– Мне хочется думать о нем как о мистере Браунлоу, – сказал я.

– Я прочитала все, что написал мистер Диккенс, – заявила Лилли. – Ты читал «Большие надежды»? Это моя любимая книга. Я все время читаю; я только этим и занимаюсь, если не считать катания на велосипеде. Тебе нравится велосипед, Уилл? Я катаюсь практически каждое воскресенье, и, знаешь, я семь раз видела Лиллиан Рассел: она каталась на отделанном золотом велосипеде вместе со своим кавалером Бриллиантовым Джимом Брейди. Ты знаешь, кто такой Бриллиантовый Джим Брейди? Знаешь, он очень знаменитый. Он ест все. Один раз за завтраком я видела, как он съел четыре яйца, шесть оладьев, три свиные котлеты, пять кексов и бифштекс и запил все это галлоном апельсинового сока, который он называет «золотым нектаром». Дядя Абрам с ним знаком. Дядя знаком со всеми, с кем только можно. Он знаком с Буффало Биллом Коуди. Два лета назад я видела его шоу «Дикий запад» в Лондоне, когда его показывали королеве. С ней я тоже знакома – с Викторией. Нас познакомил дядя. Он знаком со всеми. Он знаком с президентом Кливлендом. Я встречалась с президентом Кливлендом в Белом доме. Мы пили чай. У него есть дитя любви, потому что он женат и не может жить со своей настоящей любовью. Ее зовут Мария.

– Кого? – спросил я. Я не поспевал за ней. – Дитя любви?

– Нет, его настоящую любовь. Я не знаю, как зовут его дочь. Но думаю, что у него все-таки дочь. А ты единственный ребенок, Уилл?

– Да.

– Значит, у тебя никого нет.

– У меня есть доктор.

– И у него никого нет. Я это знаю. Джон Чанлер женился на его настоящей любви.

– Я не думаю… Он никогда не говорил… Не могу представить, что доктор когда-нибудь был влюблен, – сказал я. Я вспомнил, что он сказал в пустыне сержанту Хоку. – Он говорит, что женщин надо классифицировать как особый вид.

– Неудивительно, что он так говорит, – сказала Лили и фыркнула. – После того, что случилось.

– Что случилось?

– О, ты должен знать. Он наверняка тебе рассказывал. Ты ведь его ученик?

– Я знаю, что они были помолвлены, а он каким-то образом упал с моста, болел, и так она познакомилась с доктором Чанлером…

Она откинула голову и от души рассмеялась.

– Я просто повторяю, что он говорил, – запротестовал я, устыженный и обозленный на себя за болтливость. Это не было предметом особой гордости доктора, и я знал, что он был бы оскорблен, если бы узнал, что я об этом кому-то рассказал. – По-моему, ты собиралась показать мне подарок к своему дню рождения, – продолжил я в надежде сменить тему.

– А! Мой подарок! Я забыла. – Она спрыгнула с матраца, наполовину залезла под кровать, достала увесистый фолиант и бросила его на пол между нами. На кожаном переплете был витиеватым шрифтом вытиснен заголовок Compendia ex Horrenda Maleficii. – Ты знаешь, что это? – требовательно спросила она. Это прозвучало как вызов.

Со вздохом и с упавшим сердцем я ответил:

– Думаю, да.

– Мама убила бы дядю, если бы узнала, что он мне это дал. Она ненавидит монстрологию.

Она быстро перелистывала тонкие страницы. Я успевал увидеть ужасные изображения освежеванных человеческих тел, туловища без конечностей, отрезанные головы, ироничные усмешки черепов с раздробленными лицевыми и теменными костями, клубки гниющих внутренностей с копошащимися в них какими-то гигантскими личинками, виды женского трупа спереди и сзади, ее плоть содрана с мышц и сухожилий и свисала, как облупившаяся краска с собора в ее посмертном храме. Страница за страницей ужасных натуралистичных картин мстительного человеческого опустошения, над которыми Лили низко склонялась с раздувающимися ноздрями, пылающими щеками и горящими вуаеристским восторгом глазами. Ее волосы пахли жасмином, и это был поразительный контраст: сладкий аромат ее волос и вызывающие отвращение рисунки.

– Вот, – выдохнула она. – Это мое любимое.

Она ткнула пальцем на страницу, где в непристойной пародии на «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи был изображен обнаженный труп молодого мужчины: руки и ноги вытянуты в стороны, голова откинута в безмолвном крике, из живота торчит что-то похожее на щупальце или змею (хотя, может быть, это было что-то из его внутренностей). К счастью, Лилли не стала объяснять, почему ей так нравится именно этот рисунок. Она несколько секунд молча смотрела на него с глазами, горящими жутким изумлением. Потом оторвалась от рисунка – ее внимание привлекли донесшиеся снизу звуки.

– Они ссорятся, – сказала она. – Ты слышишь?

Я слышал: резкий голос доктора, настойчивые ответы фон Хельрунга.

– Пойдем послушаем. – Она захлопнула книгу. Я инстинктивно схватил ее за руку.

– Нет! – запротестовал я. – Мы не должны шпионить.

– Ты его ненавидишь?

– Кого?

– Доктора Уортропа! Он твой враг?

– Конечно, нет!

– Ну, тогда ты за ним не будешь шпионить. Шпионить можно только за своими врагами.

– Мне не нужно за ним шпионить, – сказал я, стараясь быстро собраться с мыслями. – Я знаю, о чем они спорят.

Она напряженно уставилась на меня сузившимися глазами.

– О чем?

Я не выдержал ее взгляда. Я опустил глаза и тихо сказал:

– О Старике.

После этого несчастного признания ее было уже никак не остановить. Игнорируя мои отчаянные протесты, она прокралась по коридору до лестницы и перегнулась через перила, ее локоны свесились набок, когда она вытянула голову, чтобы подслушивать. Это было слишком драматично. Монстрологи спорили так громко, что их было слышно в Квинсе.

– …стыдно за себя, Meister Абрам, – говорил доктор. – Опуститься до… этого… театрального персонажа.

– Вы судите, не зная всех фактов, mein Freund.

– Фактов? Вы говорите, фактов! И какие же это могут быть факты? Существа, не живые и не мертвые, которые живут кровью живых, которые превращают в туман, в летучих мышей и волков. А также, я думаю, в кур и свиней – почему бы и нет? Которые спят в гробах и каждую ночь просыпаются с восходом луны? На эти факты вы ссылаетесь, Meister Абрам?

– Пеллинор, историям о вампирах сотни лет…

– Как и историям о лепреконах, но мы их не изучаем – или они следующие на очереди? Будем ли мы включать в канон волшебных эльфов? Почему бы и нет! Давайте теперь посвятим себя изучению вопроса о том, сколько фей могут танцевать на кончике иглы – или в пустоте между вашими ушами!

– Вы жестоко раните меня, mein Freund.

– А вы оскорбляете меня, mein Meister. Если бы я предложил такое, когда был вашим учеником, вы бы отодрали меня за уши! В чем же дело? Вы помешались? Вы пьяны? Что, во имя всего святого, толкает вас на это безумие?

– Вы приписываете мне слишком большую власть, Пеллинор. Я могу только предложить, а решать будет Общество.

– Я приписываю вам смерть двух неповинных людей и попытку убийства еще одного. Я не принимаю в расчет Уилла Генри и себя; мы подвергли себя опасности без понуждения с вашей стороны.

– Я не заставлял Джона ехать. Он сам вызвался.

– Вам не надо было его заставлять, старый вы дурень. Вы знали, что он поедет, только чтобы вас ублажить.

– Он сказал, что дело никогда не было основательно изучено. Он настаивал…

Доктор разразился громкими проклятиями, и я услышал, как что-то с глухим стуком упало на толстый ковер. Я инстинктивно начал спускаться по ступеням, но Лили меня удержала.

– Подожди, – прошептала она.

– Ничего, – услышал я фон Хельрунга. – Это можно заменить.

– Я считаю, что вы несете полную ответственность за то, что с ним происходит, – ответил доктор, не желая смягчиться.

– А я целиком принимаю эту ответственность. Я сделаю все, что в моих силах, хотя и боюсь, что уже слишком поздно.

– Слишком поздно? Что вы имеете в виду?

– Он в состоянии становления.

– О, ради милосердия… Неужели весь мир сошел с ума? Неужели во всем мироздании только я один остался вменяемым? Нет! Только не это. Не говорите этого, или я разобью еще одну. О вашу тупую австрийскую башку.

– Я понимаю, что вы расстроены.

– Итак, какой у вас план? Держать его живым, пока нельзя будет представить его как экземпляр Lepto lurconis, а потом вонзить ему в сердце серебряный кинжал? Сжечь его тело на костре? Я сдам вас полиции. Я увижу, как вас будут судить за хладнокровное убийство и повесят.

– Вы должны смириться с определенными фактами…

– Факты! О, это замечательно. Мы возвращаемся к фактам. – Уортроп резко рассмеялся.

– Первый из которых заключается в том, – какого бы вы ни были мнения о моем предложении, – что Джон умрет. Возможно, задолго до того, как я выступлю с докладом.

– Почему вы так говорите?

– Потому что он умирает от голода.

Доктор долго не отвечал. Однако я хорошо себе представлял выражение его лица.

– Он не может есть?

– Он отказывается есть. Потому что то, что ему предлагают, ему не подходит.

Лили зашипела сквозь зубы и потянула меня назад, потому что внизу появился доктор – он почти бежал к входной двери.

– Уилл Генрииииииии! – взревел он.

– Пеллинор! Пеллинор, mein lieber Freund, куда же вы? Пожалуйста, прошу вас… – Полный австриец засеменил за ним на своих толстых ногах.

– Это не ваше чертово дело, куда я иду, фон Хельрунг, но я все же вам скажу – к Джону. Я хочу видеть Джона. – Он обошел своего бывшего хозяина и остановился у самого входа, увидев, что я стою наверху лестницы. – Пошевеливайся, Уилл Генри, – рявкнул он. – Приемные часы в этой психушке закончились.

– Вам не надо уходить, Пеллинор, – сказал фон Хельрунг.

– Почему нет?

Фон Хельрунг вздохнул.

– Потому что он здесь.

Доктор застыл Он шагнул к фон Хельрунгу и тоном, которым часто обращался ко мне – жестким и не терпящим возражений, – сказал.:

– Проведите меня к нему.

Его держали в комнате в дальнем конце второго этажа, через четыре двери от спальни Лили. Фон Хельрунг, озабоченный тем, что час уже поздний и мы проголодались, велел Лилли отвести меня в столовую и начать ужин без нас. Уортроп отверг предложение.

– Уилл Генри останется со мной, – сказал он нашему хозяину.

Лили тоже протестовала, говоря, что если я остаюсь, то и она должна остаться, иначе будет совершенно нечестно. Фон Хельрунг, в свою очередь, отверг это: он не мог распоряжаться мной, но распоряжаться Лили мог и велел ей идти вниз. Она одарила меня ненавидящим взглядом, словно все это было по моей вине, и нарочито медленно пошла вниз, болтая руками и высоко поднимая колени, чтобы громко топнуть на каждой ступеньке.

Фон Хельрунг два раза постучал в дверь, потом, после паузы, еще два раза. Я услышал тяжелые шаги по половицам и потом лязг нескольких засовов. Дверь со скрипом отворилась. За ней стоял Августин Скала, засунув огромную ручищу в карман старого бушлата. Он молча кивнул своему работодателю и отступил в сторону, чтобы мы смогли проскользнуть мимо его горообразной фигуры.

Комната была маленькая – кровать, шкаф, умывальник и камин с тлеющими в нем сырыми поленьями. На каминной доске стояла лампа, которая не столько светила, сколько отбрасывала тени, прыгающие на ковровом покрытии и на выцветших обоях. У меня было такое чувство, что я попал в пещеру.

Чанлер лежал на кровати под тяжелым стеганым одеялом, глаза были закрыты подрагивающими веками, ресницы трепетали с частотой крылышек колибри. Распухшие кроваво-красные губы были приоткрыты, и я из другого конца комнаты слышал его глубокое хриплое дыхание.

– Почему вы его сюда привезли? – тихо спросил доктор.

– Мы думали, что так будет лучше всего, – ответил фон Хельрунг.

– Мы?

– Семья и я.

– А что думал его врач?

– Я его врач.

– С каких это пор вы стали доктором медицины, фон Хельрунг?

– В том смысле, что он вверен мне, Пеллинор.

– И Мюриэл с этим согласилась?

Старый австриец кивнул и мрачно добавил:

– Она больше ничего не может для него сделать.

– Между прочим, я вас слышу.

Предмет их дискуссии не шевельнул и мускулом, но его глаза теперь были открыты, такие же кроваво-красные, как его губы, и блестевшие от переполняющих их слез.

– Это ты, Пеллинор? – спросил он, облизнув языком гноящуюся нижнюю губу.

– Это я, – сказал мой хозяин, подходя к кровати.

– И кто там с тобой? Это не малыш Филли?

– Уилл Уилл Генри, – поправил его доктор, показав мне, чтобы я подошел поближе.

– Маленький жучок, – сказал Чанлер, стрельнув в меня своими горящими глазами. – Мои поздравления, Уилли Билли, он тебя поймал, но еще не убил. Ты разве не знаешь, что это запланировано? Как было и с твоим отцом, так будет и с тобой – ты умрешь у него на глазах. А потом он подарит твои останки Обществу, и они будут выставлены на обозрение в Контейнере Чудовищ, куда он складывает всех пойманных им тварей. – Он закашлялся. – И всем вам, тварям, там место.

– Ты меня разочаровываешь, Джон, – сказал Уортроп, игнорируя эту бредовую тираду. – Я рассчитывал, что ты уже будешь на ногах. Ты вчера пропустил прекрасную драку.

– Кто сорвал банк?