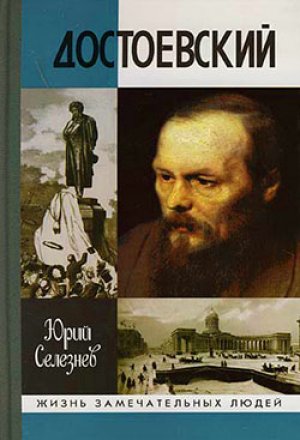

Достоевский Селезнев Юрий

— Ты отверг чудо, ибо жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника. Но ты судил о людях слишком высоко, потому что они, конечно, невольники, ибо человек верит не столько в высшую истину, сколько в чудеса...

И тогда вспомнилось Алеше многое из напутствий Зосимы. Что он завещал? Казалось бы, самое простое: любить друг друга и познать главное — что не кто-нибудь, но ты, лично ты прежде всего перед всеми людьми и за всех и за все виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, ибо все — как переливающиеся сосуды, и потому чем чище твоя душа, тем более ты ощутишь свою вину за все зло, творимое в мире. И когда люди познают эту истину, что каждый виновен не за себя лишь, но за всех, — тогда станут как братья и достигается единство: «Ибо все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается... Были бы братья — будет и братство». И еще завещал он любить народ: не раболепен он, не мстителен, не завистлив, и вот смысл иноческого подвига Алеши в миру — оберегать сердце его, ибо от народа спасение Руси. И «деток любите особенно — сказал, ибо они живут для очищения сердец наших и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца...».

Словом, все самое свое сокровенное, наболевшее высказал Достоевский устами Зосимы.

У Алеши давно уже самая задушевная дружба с детьми как с равными, и они видят в нем чуть ли не свой живой идеал во плоти. Дети сегодня, завтра они — молодое поколение, будущее России, и многое будет зависеть в судьбе ее от того, за кем они пойдут, в кого поверят — в великого ли инквизитора или в противостоящий ему трудный духовный подвиг Алеши?

«Пусть пока вокруг тебя люди злобные и бесчувственные, — найди в себе силы светить светом добра и истины во тьме жизни, и светом своим озари путь и другим. Никогда не теряй надежды, если даже все оставят тебя — учил его мудрый старец — и изгонят тебя силой, и ты останешься совсем один, пади на землю, омочи ее слезами, и даст плод от слез твоих земля. Может быть, тебе не дано будет узреть уже плоды эти — не умрет свет твой, хотя бы ты уже умер. Праведник отходит, а свет его останется. Ты же для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле. Не бойся ни знатных, ни сильных...»

Но все это пока только напутствие Алеше, все это только прообраз, предчувствие его трудного грядущего пути, по которому пойдет он уже в другом, во втором романе, который он так, может быть, и назовет: «Алексей» или, пожалуй... «Дети».

Иван Иванович Попов, революционер-народоволец, в то время совсем еще молодой человек, студент учительского института, вспоминал позднее: «Мы, молодежь, признавая талант и даже гениальность писателя, относились к нему скорее отрицательно, чем положительно. Причины такого отношения заключались в его романе «Бесы», который мы считали карикатурой на революционных деятелей». Но обаяние проповедей писателя о народе и его правде притягивало к нему народнически настроенную молодежь, и вскоре Достоевский вновь «завоевал симпатии большинства из нас, — пишет Попов, — и мы горячо его приветствовали, когда он появлялся на литературных вечерах...

Он жил в Кузнецком переулке около Владимирской церкви. В 1879 году мой брат Павел перевелся из Рождественского училища во Владимирское, лежащее против той же Владимирской церкви. Летом, в теплые весенние и осенние дни Достоевский любил сидеть в ограде церкви и смотреть на игры детей. Я иногда заходил в ограду и всегда раскланивался с ним. Сгорбленный, худой, лицо землистого цвета, с впалыми щеками, ввалившимися глазами, с русой бородой и длинными прямыми волосами, среди которых пробивалась довольно сильная седина, Достоевский производил впечатление тяжело больного человека. Пальто бурого цвета сидело на нем мешком; шея была повязана шарфом. Как-то я подсел к нему на скамью. Перед нами играли дети, и какой-то малютка высыпал из деревянного стакана песок на лежавшую на скамье фалду пальто Достоевского.

— Ну, что же мне теперь делать?

— Сиди, я еще принесу, — ответил малютка.

Достоевский согласился, а малютка высыпал ему на фалду еще с полдюжины куличей. В это время Достоевский сильно закашлял. Полы пальто скатились с лавки. и «куличи» рассыпались. Прибежал малютка.

— А где куличи?

— Я их съел, очень вкусные...

Малютка засмеялся и снова побежал за песком, а Достоевский, обращаясь ко мне, сказал:

— Радостный возраст. Злобы не питают, горя не знают. Слезы сменяются смехом...»

«— Особливо люблю я, когда елки продают, — говорил Достоевский писательнице Е. Н. Опочининой, встретившись с ней на улице и прогуливаясь. — Детям это какая же радость! Ведь Рождество-то по преимуществу детский праздник... Детей надо в эти дни всячески радовать...

Федор Михайлович скажет несколько слов, — продолжает Опочинина, — и задыхается. В Гостином дворе, у выставки игрушек магазина Двойникова увидали мы мальчугана. Он всецело был погружен в восторженное созерцание выставленных чудес. Мальчик, видимо из бедной семьи, в жалком пальтишке, худенький, даже скорее бледный.

— Посмотрите-ка! — кивнул на него Федор Михайлович. — Что он теперь думает? Какие замки строит? А спросите — ничего не скажет. Вот оттого-то все, что о детях пишут, — вздор и вранье. А иные еще подсюсюкивают под детей. Это уже просто подлость: в детской душе большая глубина, свой мир, особливый от других, взрослых, и такая иной раз трагедия, что в ней и гению не разобраться... Его правду один бог только слышит...»

Но неспокойны, тревожны были и эти рождественские дни. Весь 79-й — сплошная цепь террористических акций. В Харькове некий Гольденберг застрелил князя Кропоткина. В Петербурге Мирский стрелял в шефа жандармов Дрентельна. На царя уже три покушения. Каждый раз по случаю «чудесного» спасения государя столица украшивается флагами, как и в честь военных побед. Народ уже не ведает, по какому поводу ликовать. Рассказывают, будто дворники, выслушав очередное распоряжение пристава вывешивать флаги — пришла весть об умирении текинцев, — крестясь, наивно спрашивали: «Неужто опять промахнулись?»

80-й тоже начался с известий о новых покушениях. Теперь уже сильнейший взрыв устроили прямо в Зимнем дворце. Нескольких десятков молоденьких солдатиков, недавно только сбросивших свои немудреные крестьянские одежды и едва успевших переодеться в форменные шинелишки, разнесло в клочья, — государь же находился в другом крыле дворца. Правительство вводит суровые меры. Учреждена Верховная распорядительная комиссия по охране государственного порядка и общественного спокойствия во главе с графом Лорис-Меликовым. Через несколько дней, 20 февраля, некто Млодецкий стрелял уже в Лориса...

Утром этого дня известный журналист, издатель недавно еще считавшейся одной из либеральнейших, а ныне попавшей в число реакционнейших, газеты «Новое время», человек далеко не бездарный, Алексей Сергеевич Суворин зашел по своим делам к Федору Михайловичу. «Он занимал бедную квартирку, — записал Суворин в своем дневнике впечатление о встрече. — Я застал его набивающим папиросы. Разговор скоро перешел на политические преступления вообще и на взрыв в Зимнем дворце в особенности... Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться.

— Представьте себе, — говорил он, — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим... Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошел бы...

— И я бы не пошел. Почему? Ведь это... преступление. У нас все ненормально, оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступать не только в самых трудных обстоятельствах, но в самых простых. Я бы написал об этом. Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества и для правительства, а этого нельзя. У нас о самом важном нельзя говорить...»

— Общество отучено от всякой самодеятельности, всякая гражданская деятельность запрещена, высших убеждений, цели нет. А либерализм именно тем и отличается, что преследует всякое зарождение на Руси самостоятельности. А чуть кто попробует сказать свое безбоязненное слово — как тотчас иной либерал, купивший на свой либерализм собственный дом, первый же и завопит о тебе: «Мутная волна!» — это о нем, о Достоевском, после «Братьев-то Карамазовых» как о «мутной волне» отзываются. А то и каким-никаким анекдотцем не гнушаются, лишь бы запачкать. Теперь вот к кайме прибегли... Анненков давно грозился «уличить» его и действительно не постыдился только что в «Вестнике Европы» рассказать, будто Достоевский всегда отличался невероятным самомнением: мол, даже «Бедных людей», свое первое произведение, потребовал опубликовать в некрасовском альманахе не иначе как обрамленным в особую кайму, дабы отличиться от всех... Поверили. Побежали кайму отыскивать, не отыскали, конечно, но слушок прошел: словом, грозилась синица море зажечь, моря-то не зажгла, но славу себе учинила. Пришлось, правда, дать в суворинской газете короткое опровержение — что ж делать? — за мухой не с обухом же гнаться? И сколько их, таких вот мелких, казалось бы, но постоянных укусов. А потом справляются озабоченно: что это, дескать, у вас, Федор Михайлович, и глаза запали, и нервный вы какой-то? У корысти ведь всегда рожа бескорыстна — небось обрадуются, когда свалится. А ведь свалится, как не свалиться? И комар лошадь свалит, коли волк пособит. А уж волк пособит... Да и «Братья Карамазовы» немало сил уносят, надо кончить хорошо, а он ощущал в тяжелые минуты внутреннего отчета, что не выразил и двадцатой доли того, что хотел бы выразить.

Роман двигался к концу. Шел уже суд над Дмитрием Карамазовым. Обвинитель, приведя неопровержимые факты, математически, как дважды два — четыре, и психологически неопровержимо доказал, что отца убил Дмитрий и что убить больше было и некому. Защитник на основе тех же фактов и той же психологии не менее убедительно показал, что Дмитрий совершенно невиновен, что преступления не было и вообще никто никого... не убивал. Алеша в вину Митеньки не верит. Ивану хотелось бы поверить, что все-таки Дмитрий, но беспокойство овладело Иваном — с чего бы? И он идет к Смердякову за разгадкой. Смердяков темнит, Иван настаивает, и Смердяков, измученный пыткой своего недавнего учителя и кумира, признается наконец, что отца убил... Иван. Нет, он не убийца и суду не подлежит, ибо неподсуден, но убил он — руками Смердякова: ведь совести нет и все позволено! Зачем же погибать стариковским тысячам-то? Все равно ведь либо беспутной Грушеньке, либо и того хуже — Дмитрию Федоровичу достались бы, а Смердяков на эти деньги мог бы в Москве или даже за границей свое собственное дело открыть-с, новую жизнь начать-с... Но даже и смердяковская душа вздрогнула и засомневалась. Смутилась-таки реальными плодами, казалось бы, отвлеченной философии и душа Ивана, заметался он между двумя правдами: той, по которой совести нет и все позволено, тем более для избранных, и другой, не признаваемой им за реальность и потому отвергаемой им правдой совести.

— Бога нет, — убеждал он всех и себя. — И черта тоже нет. Но вот взял же да и явился ему в ночном его кошмаре черт, и поверил в него Иван: даже чернильницу в него запустил, хоть и продолжал твердить ему свое «нет». И пошел Иван на суд, чтобы донести на себя. Кто привел его сюда? Бог или черт? Искреннее раскаяние обеспокоенной совести или иезуитская ухмылка окончательно уверовавшего в ночного своего гостя? И то: кто ж ему поверит; сразу видно — человек не в себе, явно в горячке; решил, мол, взять грех брата своего на себя. Идейный убийца обретает ореол праведника, готового на самопожертвование. Невиновный пойдет на каторгу. Невиновный? Пока судьи земные творили над забулдыгой Митенькой неправый свой суд земной, в душе его творился иной суд... «Братья Карамазовы» подвигались к завершению, и Достоевский теперь и вовсе не мог позволить себе отвлечься ни на какую встречу. Нет такого дела, чтобы стало для него сейчас важнее «Карамазовых».

Но в конце апреля он получил приглашение из Москвы — приехать на торжества по случаю открытия памятника Пушкину.

Ехать или не ехать? — такой выбор перед ним не стоял: не ведать русскому, что значит для России, для ее будущего Пушкин, значит, не иметь права называться русским, а у нас многие еще ухитряются каким-то образом и до сих пор не понимать этого.

Нет, он скажет всем свое слово о Пушкине. Обязан сказать. Не имеет права не сказать.

2. Наше пророчество и указание

22 мая он уже сидел в вагоне поезда, и было ему грустно. К сожалению, в Москву ехал сам, без Анны Григорьевны, хотя и боялся один: чувствовал себя слишком нехорошо, и, как знать, не случилось бы чего, да и Анне Григорьевне очень хотелось побывать на торжествах, но... Почитай, через год ему 60 лет; из них 25 — литературной работы (да еще 10 лет ушло на Сибирь!), и вот подсчитали свои возможности на сегодняшний день и... И оказалось — поехать вдвоем они пока не в состоянии. Остановился во второсортной гостинице — Лоскутной, близ Иверских ворот — как раз ему по средствам, да ненадолго же, всего на несколько дней. Но торжества, намеченные Обществом любителей российской словесности на 26 мая, пришлось перенести на 6 июня ввиду траура по внезапно скончавшейся императрице Марии Александровне. Навестил родственников, друзей, побывал в Оружейной палате.

Казалось, вся Москва собралась в это утро, 6 июня, к Тверскому бульвару. Молодежь восторженно узнавала известных по портретам Тургенева, Полонского, Майкова, Плещеева, Григоровича, Достоевского, стоявших у подножия еще запеленатого, как только что родившийся младенец, памятника поэту. Торжественные речи и — покров спадает, воздух оглашают крики ликования; кто неожиданно для себя самого смеется, кто и плачет. Потом торжества перенеслись в зал Благородного собрания48. За огромным столом, на обитой зеленым сукном эстраде с алебастровой копией памятника Пушкину, уже восседали устроители празднеств, представители общественности, писатели, ученые, почетные гости. В первом ряду — Пушкины: старший сын поэта Александр Александрович — седой, в очках, генерал; Григорий Александрович, служивший по судебному ведомству; красавица — вся в мать — графиня Меренберг и другая дочь — вдова генерала Гартунга. Рядом — князь Владимир Андреевич Долгоруков, московский генерал-губернатор, и другие представители дворянства. Павел Михайлович Третьяков, историк Ключевский, Чайковский, братья Рубинштейны; седовласые красавцы — Аполлон Майков, Плещеев, Григорович, Полонский, Тургенев, Иван Аксаков; тучный Писемский; Островский, Фет, Мельников-Печерский... Узнавали и Каткова, Леонтьева, Страхова и более молодого Суворина; надутый Краевский за все время, говорят, не произнес ни слова — его тут же прозвали «Каменным гостем пушкинских торжеств». Кто-то пустил остроту: мол, более всех блистает здесь все-таки Лев Толстой... своим отсутствием.

Рассказывали, будто Тургенев специально ездил за Львом Николаевичем в Ясную Поляну, но ее затворник заявил, что литература служит приятным времяпрепровождением для сытых, а народу решительно все равно, существовал ли Пушкин, или нет. Да, кажется, великий сердцевед никогда еще не заблуждался столь жестоко... Не смог быть по болезни Гончаров; Салтыков-Щедрин, поговаривали, укатил за границу, хотя на самом деле он не приехал в Москву из-за сильного недомогания. Празднества доставляли устроителям немало хлопот, и деликатного, как выражались, свойства: то раздавалось шиканье либеральной публики в адрес Каткова, что грозило испортить светлый праздник, то уследи, чтоб не встретились и не разругались при публике не выносящие один другого Тургенев и Достоевский — позаботиться об этом поручили лично Григоровичу. Но встреча все-таки состоялась: Григорович постарался увести Ивана Сергеевича куда-нибудь подальше, и вдруг оба натолкнулись на Федора Михайловича, который, правда, тут же отвернулся, приняв вид, будто его что-то чрезвычайно заинтересовало за окном.

— Пойдем, пойдем, — чуть не силой потащил Григорович Ивана Сергеевича в другую залу, — я покажу тебе там одну замечательную статую...

— Ну, если такую же, как эту, — Достоевский увидел боковым зрением, как Тургенев тыкает в него пальцем, — то, пожалуйста, уволь... — Федор Михайлович смолчал.

Произносились торжественные речи, читались стихи Пушкина и о Пушкине. Публика нетерпеливо ждала выступления Тургенева, многие признавались вслух, что собрались сюда отнюдь не ради Пушкина, а чтобы приветствовать Ивана Сергеевича.

Тургенев действительно вызвал бурю оваций. Он говорил о Пушкине как первом нашем поэте-художнике, сказал о том, что возвращение интереса молодежи к Пушкину после многих лет равнодушия к нему — факт отрадный, потому что Пушкин был выразителем народной сути, но, заключил он, мы не решаемся все-таки присвоить ему название национально-всемирного поэта, как, например, Гомеру, Шекспиру или Гёте, хоть и не дерзнем его отнять у него...

На следующий день, 8 июня, председательствующий наконец объявил: «Слово принадлежит почетному члену общества Федору Михайловичу Достоевскому». Он медленно шел к кафедре, сухонький, ссутулившийся, осунувшийся заметно даже со вчерашнего дня, перебирая на ходу свои листки, словно пытался и никак не умел найти нужное, и, пока он шел, огромный зал, заполненный до отказа, приветствовал его рукоплесканиями — большинство видело его впервые и успело разглядеть, как неловко висит на нем фрак и что рубашка его успела измяться со вчерашнего дня, а галстук завязан неумело и вот-вот развяжется. Взойдя на кафедру, он сумрачно оглядел зал и вдруг, выбросив ладонь вперед, вместо традиционного: «Милостивые государыни, милостивые государи!» — глухим своим, надтреснутым голосом начал:

— Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. — Последние слова он произнес почти шепотом, уже в мертвой тишине, и как-то таинственно, словно сам удивился сказанному. Казалось, зал тихо вздрогнул и тут же подпал под власть его все более возвышающегося, крепнущего голоса. — Пушкин — есть пророчество и указание, — продолжал он. — Уже в «Алеко» Пушкин гениально указал нам того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем, который и до сих пор продолжает свое бездомное скитальчество. Конечно, — говорил он, — нынешние скитальцы наши уже не ходят искать правду к цыганам, но с новой тоской и желанием веры идут на иную ниву, веруя, что достигнут в своем фантастическом желании счастья не только для себя, но, и всемирного. Ибо русскому скитальцу, — сказал он, как многим показалось, с едва уловимым ядом в голосе, — необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится... И вот скитальца потянуло к простому, даже дикому народу, и что же оказалось — он не только ко всемирной гармонии не готов, но и к простому взаимопониманию, с этими детьми природы, ибо он слишком горд, чтобы жить их жизнью, и слишком желает всемирного счастья, чтобы не попытаться обучить их своим законам жизни. И они изгоняют его без отмщения и злобы: «Оставь нас, гордый человек...»

Поэма, конечно, фантастическая, но «гордый-то человек» — реален и впервые схвачен Пушкиным. Более того — здесь уже подсказывается и решение «проклятого вопроса», русское решение по народной правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве». Смирись перед правдой народной, перед его трудом — и победишь свою гордость образованного (со всемирной тоской в душе) избранного члена общества. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни даром...

Еще более ясно выражена у Пушкина та же мысль в Онегине, — говорил Достоевский. — В сердце своей родины он, конечно, не у себя, он не дома. Правда, и он любит родную землю, но он ей не доверяет. Конечно, слыхал он и об родных идеалах, но им не верит. Верит лишь в невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве... Но здесь Пушкин дал нам и свой идеал — Татьяну: она твердо стоит на своей почве, она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей литературе... — Достоевский остановился на мгновение, поискал глазами среди сидящих за столом и добавил тут же: — Кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева... — Зал тысячеглазо устремил, как по команде, взгляд на Ивана Сергеевича, а он от неожиданности как-то по-женски всплеснул руками, его седая красивая голова вдруг затряслась, и он, никого не стесняясь, разрыдался. Достоевский чувствовал, что и сам слишком взволнован, и, пока зал аплодировал, успел сделать несколько глотков из стакана, потом продолжал: — Но Онегин был слишком гордый человек, чтобы понять простую Татьяну. Да и потом даже, в Петербурге, он увлекся ею как блестящей светской дамой, но она прошла в его жизни мимо него, не узнанная и не оцененная им. Не сумел он понять, как и многие, впрочем, Татьяну и тогда, когда она твердо говорит ему:

- Но я другому отдана

- И буду век ему верна.

Слишком многим увиделась в этом поступке Татьяны ее неспособность на смелый шаг, многие думают, что это жест «обреченной», а это ее апофеоз, ее и всего романа...

Нет, — говорил Достоевский, — русская женщина смела, и она не раз доказала это. Она смело пойдет за тем, во что поверит. Но — и этого не мог понять Онегин — она не может построить свое счастье на несчастье другого... Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокою душой, с ее чистым сердцем, столько пострадавшим? Но если бы даже Татьяна была свободна, то и тогда бы она не пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого характера... — У него никакой почвы. Не такова она — у ней есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается душа, — соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею. Не идти же ей за ним, чтоб потешить его? Нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут отдать святыню свою на позор.

В Татьяне Пушкин воплотил русский народный идеал и сам явился великим народным писателем, как никто и никогда: он прозорливо угадал тип русского скитальца, скитальца до наших дней, первый угадав его гениальным чутьем своим, с историческою судьбою его и огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, но — рядом поставил тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины. Он дал нам немало и других типов русской красоты, они есть, и, стало быть, и дух народа, создавший поэта, есть, и жизненная сила этого духа есть, и она велика и необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коли вера, стало быть, и надежда, великая надежда за русского человека.

- В надежде славы и добра

- Гляжу вперед я без боязни, —

сказал сам поэт... И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин... В Пушкине есть именно что-то сроднившееся с народом взаправду... Все это оставлено Пушкиным в виде указания для грядущих работников на той же ниве. Не было бы Пушкина, не определилась бы может быть с такою непоколебимою силой наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная теперь уже надежда на наши народные силы. — Голос его уже звенел в потрясенной тишине зала, время от времени взрывающейся овациями, а он продолжал: — Да, Пушкин — истинно наш народный поэт, но и не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и в этом смысле он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески... Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас уже и предчувствует великое грядущее всемирное назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк... О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое... Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей...

Жил бы Пушкин далее, — голос его снова опустился едва не до шепота, — так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров... Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем, — почти экстатически закончил он.

Несколько мгновений зал пребывал еще в каком-то онемении, которое прорвалось вдруг столь бурно, что вряд ли когда прежде Благородное собрание видело что-либо подобное.

— Пророк! Пророк! — раздавались крики. Славянофил Иван Аксаков и западник Тургенев бросились целовать Достоевского. В зале творилось невообразимое — люди плакали, обнимались, кто-то упал в обморок, словно, пусть на мгновение, но все злое, недоброе, разделяющее людей отпало вдруг как скорлупа, и они обрадовались себе, новым, забытым, но мучившимся всегда в этой проклятой скорлупе и теперь ликующим от возможности быть самими собой. Рассказывали потом, что в эти минуты мирились, обнимаясь и целуя друг друга, даже старые враги: два известных Москве старика, о которых знали — лет уже двадцать слышать не могли один о другом без содрогания, — вдруг, не сговариваясь, бросились в объятия, сникли и заплакали, как малые дети, седые, беззащитные...

Следующим должен был выступать Иван Сергеевич Аксаков, его любили в Москве и встретили овацией.

— Я не могу говорить, — сказал он, — после речи Федора Михайловича Достоевского, этой гениальной речи, которая, конечно же, — историческое событие.

Объявили перерыв. К Достоевскому подходили, поздравляли, спрашивали о планах на будущее.

— Вот напишу еще «Детей» после «Карамазовых» и умру, — отвечал спокойно, не рисуясь, как о деле давно решенном.

Вечером, в гостинице только почувствовал, как он устал. Но не спалось, дневное потрясение от того впечатления, которое произвела его речь на присутствующих, все еще живо переживалось, и он снова оделся, взял с собой тяжелый — дотащит ли? — венок, которым увенчали его сегодня, нанял извозчика и по ночной Москве — прямо к Страстной площади, к Тверскому, туда, где теперь вечно будет стоять Пушкин, задумчиво склоняя голову, глядя на потомков своих:

Здравствуй, племя младое...

Он положил свой венок к подножию памятника, снял шляпу, низко поклонился поэту, улица была безлюдна, одиноко светили фонари, накрапывал легкий июньский дождь. Так он стоял, один и вместе с Пушкиным и, казалось, со всей вселенной, глядящей на него через разрывы неплотных и невидимых облачков таинственно мерцающими из ее бесконечности мирами. Как знать, может, это и было то самое его мгновение, которое, конечно же, стоило всей жизни и, во всяком случае, ради которого стоило пройти через все ее нелегкие искушения, мытарства, обманы, насмешки?

Слово о Пушкине Достоевский опубликовал в отдельном выпуске «Дневника писателя», но и какой же приступ нападок, иронии, почти откровенной брани вдруг обрушился на него буквально через несколько дней после пушкинских торжеств, как будто только что рукоплескавшие ему, обнимавшие его и целовавшиеся друг с другом опомнились от наваждения и еще более озлились и на себя, и на него за то, что — как же это они так опростоволосились — подпали под гипнотическое воздействие этого безумца. Газеты печатали отчеты о торжествах, безбожно перевирая суть его выступления и еще более безбожно толкуя его. Федор Михайлович ужасно расстроился — тут же последовали подряд два тяжелейших приступа эпилепсии: «За мое слово в Москве, видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь, — писал он, чуть отойдя, Оресту Миллеру, первому своему биографу, — точно я совершил воровство, мошенничество или подлог...» Чего только не приписали ему и как только не обругали за это самое приписанное. Кто-то из критиков, писал Достоевский, оскорбился даже, что как же это так — у русского народа и вдруг есть какая-то там правда!.. Особенно усердствовала либеральная пресса: вот-де чему нас учат — смирись, гордый человек! — видно, отнесли на свой счет призыв Достоевского, только где ж им поработать на родной-то ниве, — где она, эта нива? — да еще смирившись в своей всемирно-европейской гордыне перед народной (какой это народной — мужицкой, что ли?) правдой?

Прислал письмо и Победоносцев с откликом Константина Леонтьева о Пушкинской речи Достоевского, в котором Леонтьев отрицал главную идею Федора Михайловича, называя его почти вредным своими заблуждениями еретиком и противопоставлял ему правильную мысль речи самого Победоносцева, произнесенной в училище Ярославской епархии: любите прежде всего церковь — сказал Победоносцев, а Достоевский толковал о каком-то народном христианстве и всеобщем братстве народов... Сам Победоносцев, который недавно был назначен на пост обер-прокурора Святейшего Синода и которого теперь, после «Братьев Карамазовых», стали величать, за глаза, конечно, не иначе как «великим инквизитором», Федора Михайловича не укорял, но присылкой леонтьевского отклика все-таки на свое отношение к его речи намекнул. Но более всего поразило его заключение Леонтьева: «Не стоит желать добра миру, ибо сказано, что он погибнет». «В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое, — отвечал Достоевский. — Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коли все обречены, так чего же стараться, для чего любить, добро делать? Живи в свое пузо...»

В который уже раз приходилось ему выдерживать удары и справа и слева. Всегда меж двух огней, между молотом и наковальней, он давно уже привык к своему положению, но легче от этого не было. И либералы и охранители не способны и не хотят понять одного: «Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом, а ведь для этой единственной цели и слагались до сих пор все гражданские (уже давно не христианские) учреждения Европы, теперь совершенно языческой... А вы, господа, теперь-то указываете нам на Европу и зовете пересаживать к нам именно те самые учреждения, которые там завтра же рухнут... и в которые и там уже многие умные люди давно не верят, которые держатся и существуют там до сих пор лишь по одной инерции». Да и как «принимать комедию буржуазного единения, которую видим в Европе, за нормальную формулу человеческого единения на земле?».

Помутился общественный идеал. Приискать в любом историческом деятеле непременно подлеца, отыскать в его биографии, а еще лучше выдумать и приписать ему какую-нибудь «каемочку» у нас теперь чуть не гражданской доблестью почитается. Приближается полутысячелетие со дня великого события — Куликовской битвы, на таких исторических преданиях созидаются духовные основания общества, — так наши либералы уже и анекдотец сочинили: а не спал ли-де Дмитрий Донской во все время, пока битва шла? Кто-то пустил «версию», а кое-кто на анекдотце и ученое имя успел приобрести. Вот почему, когда получил он письмо от Ореста Миллера с приглашением посетить 8 сентября 1880 года торжественное заседание Славянского благотворительного общества в честь славного юбилея, Достоевский живо откликнулся на приглашение.

— Какая прекрасная мысль — особое торжественное заседание, — отвечает он. — Надо возрождать впечатление великих событий в нашем интеллигентном обществе, забывшем и оплевавшем нашу историю. Нужно высоко восстановить прекрасный образ Дмитрия Донского и затереть бездну мерзких идей, пущенных в ход об нашей истории только за последние 25 лет...

Достоевский надеялся подготовить речь в развитие недавней Пушкинской, но хватило б сил завершить «Карамазовых»...

Страшно мучила Митеньку роковая человечья несправедливость. «Хотел убить, хотел, — честно признавал он, — но не виновен!» И — как в пустыне: не внемлют, издеваются над ним. Исстрадалась душа. И вдруг приснился ему странный сон, будто едет он по степи, и вдали селения: избы черные, а половина погорела совсем, и стоят вдоль дороги бабы, и среди них одна, с темным, изможденным ликом, и плачет ребенок у нее на руках и просит грудь, но и груди ее, должно быть, такие же иссохшие, и нет в них молока. А дитя плачет и протягивает с надеждой голенькие свои на морозе-то ручонки.

— Чего они плачут? — спрашивает Митенька во сне, лихо пролетая мимо. «Дитё, — отвечает ему ямщик, — дитё плачет». И поразило Митю само это слово, сказанное по-своему, по-мужицки: «Дитё» — и почудилось в нем нечто большее, чем обычное «дитя», что-то утаивающееся от него, не дающееся пониманию, но и необходимое для него. «Да отчего оно плачет? — домогается Митя. — Почему ручки голенькие?» — «Иззябло дитё, — бедные, погорелые, хлебушка нетути...» — «Нет, нет, — не понимает или спрашивает о другом Митя. — Почему это погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему голая степь, почему они не обнимаются, не поют радостных песен, почему почернели от черной беды, почему не кормят дитё?..»

И страшно стало душе от страшных своих вопросов. «Отчего страдает дитё?» — Митя не знает, конечно, что задает сейчас тот же вопрос, который задавал и брат его Иван Алеше, да и задает его не потому вовсе, чтоб решить проклятый вопрос в уме своем, а потому, что разорвало душу ночное — не случайно же явившееся, как и черт Ивану, — видение. И что-то свершилось невидимое, но и неотвратимое, удивляющее его самого, с Митенькой:

— Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно!.. Зачем мне тогда приснилось «дитё» в такую минуту?.. Это пророчество мне было в ту минуту! За дитё и пойду. Потому что все за всех виноваты. Все — «дитё». За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти, — объясняется он Алеше.

Дмитрий не знает, но Алеша-то помнит: Иван предъявлял претензии Богу, — а сам он-де ни при чем; Дмитрий — себе. Алеша все еще пребывает под двойным потрясением: от «Легенды о великом инквизиторе» Ивана и от поучений и смерти Зосимы, о которых Дмитрий тоже ведь не мог знать, но разве не чудо свершается в душе забулдыжного Митеньки здесь, на глазах Алеши? Разве не Дмитрий недавно еще убеждал всех и себя: хотел убить, но не виновен, а теперь вдруг: не убивал, но принимаю казнь, ибо виноват, за всех виноват, за всех и принимаю? И пусть никто не увидел, кроме Алеши, этого преображения человека, пусть даже Дмитрий сознательно пойдет на казнь, судимый судом высшей совести, только для одного Алеши, ради духовного урока ему, только ему единственному, — он-то, Алеша, видел это преображение и этот урок отзовется в его душе: «Аще падшее зерно умрет...»

На всю жизнь запомнит он то мгновение, когда душа его вдруг наполнилась непонятным ему восторгом — над ним широко раскинулся небесный купол, с зенита до горизонта двоился над ним Млечный Путь. Чуден был мир вокруг, и чуден стал в нем — «тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною», и он не умом, но всем духом, всем существом своим словно понял что-то, будто что-то открылось ему на мгновение, и так неожиданно и властно было это мгновенное откровение, что не выдержало тело, и он рухнул на землю как подкошенный, и не вынесла душа — и он, не зная отчего, разрыдался. О чем? Может быть, и о звездах, что сияли ему неведомыми мирами, — он не знал, но не стыдился слез своих. «Ибо даст плод от слез твоих земля», — вспомнил он напутное старца Зосимы. И с каждым мгновением он чувствовал, «как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и на веки веков». Так песенные, былинные богатыри русские повергались на родную мать сыру землю когда-то, чтобы встать, вобрав в себя все ее силы и соки, готовыми на вечно бессмертный ратный подвиг с несметной черной силой за вечную жизнь святой своей Руси. Пал и Алеша на землю «слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом» и осознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. Но не ратный витязь восстал в нем — путь духовного богатырства пророчил ему Достоевский, рыхля уже в «Братьях Карамазовых» почву для будущих всходов последней — так он чувствовал — своей книги.

А пока — душа Алеши, готовясь к дальнему долгому подвигу, готовит и соратников, будущее молодое поколение, нынешних детей, которые уже и сейчас обожают его, как ученики учителя своего. Но вот умирает любимый его ученик, мальчик Илюшечка Снегирев. Когда Федор Михайлович диктовал Анне Григорьевне сцену смерти Илюшечки, она вдруг не выдержала, разрыдалась, так живо пережилась вновь смерть их сыночка, Алешеньки, — Федор Михайлович увидел, подбежал к ней, сам потрясенный, — нелегко давались такие сцены сердцу, схватил ее руки в свои, закричал, может, затем, чтобы самому не заплакать:

— Ты плачешь! Значит, хорошо... Думал изменить — теперь так оставлю. Значит, это будет жить...

Смерть ребенка, что может быть страшнее и безысходнее? — но она нужна была роману не ради щемящей ноты, нужна опять же как зерно, падшее в землю, которое прорастет еще многим плодом в душе читателей, как проросла и «Братьями Карамазовыми» щемящая память об Алеше, сыне его. Последнем.

Давно не помнила читающая Россия произведения, которое сразу же вызвало бы к себе столь бурный интерес. Но известные критики не торопились его оценивать, писали все больше люди мало знакомые Достоевскому и все больше анонимно. Приходили отклики и восторженные, но многое вызывало и недоумение писателя: «Достоевский дописался до чертиков»; «просто нервическая чепуха», словно речь шла о третьестепенной беллетристической поделке. Резко отрицательно отзывались о романе — сговорились, что ли? — крайние либералы и крайние охранители: первые ругали его за «ретроградную веру», вторые — за то, что его христианские убеждения не согласуются с догматикой. «Христос нам этого не обещал», — заявил Константин Леонтьев49, критикуя Достоевского за его «еретическую» проповедь всечеловеческого братского единения. И те и другие согласно заключали: талант Достоевского в упадке... Словом, вниманием его не обходили, всяк норовил уязвить почувствительней, и даже иные из критических лобызаний заставляли вспоминать горькую народную присказку: «Целовал, мол, ворон курочку до последнего перышка...» Не обошлось, как всегда, и без курьезов: злой, саркастический Буренин, укусов которого трепетали, но и ждали как неминуемого, обрушился не на роман Достоевского, а на его хулителей. Поиздевавшись вволю над оценками «Братьев Карамазовых» в духе «психиатрических истерик» и возвернув их самим критикам, Буренин заявил, что господин Достоевский даже в «форме поучений умирающего старца» сумел затронуть, «в сущности, такие струны злобы дня, которые должны чутко отозваться в сердце каждого, кто живет этою тревожною злобой, для кого она невольно сделалась предметом неустанных дум». Однако, несколько пораскинув умом, тот же Буренин вслед за первой статьей публикует вторую. И здесь уже все те оценки «Братьев Карамазовых», которые он самолично возвернул критикам, были снова у них изъяты и вновь переадресованы Достоевскому...

Были, были, конечно, отзывы великих его современников и совершенно иного свойства50. И немало. Достоевский, считал Крамской, оказывает на всякого русского человека огромное морализующее влияние. Он же писал: «Когда я читал «Карамазовых», то были моменты, когда казалось: «Ну, если и после этого мир не перевернется на оси туда, куда желает художник, то умирай человеческое сердце!» Но — и говорил и писал... не Достоевскому: из деликатности стеснялся поведать свое «непрофессиональное» мнение читателя-любителя писателю, с которым был малознаком. О, эта русская интеллигентная деликатность! — и сколько же подобных «любительских» чувств, мыслей, откликов так и не коснулось души Достоевского. И его ли одного? А как он нуждался в них, и как знать, если бы они дошли до него, может быть... Впрочем, что же гадать...

Не радовали теперь и приглашения цесаревича Александра Александровича, пожелавшего личного знакомства. Неуютно чувствовалось Достоевскому в Аничковом дворце — традиционной резиденции наследников престола, несмотря на всю, совершенно не официальную, а, напротив, доверительно-непринужденную обстановку этих встреч, на любезную обходительность их императорских высочеств: залетел сокол в царские хоромы — почету-то много, а полету-то нет... Может быть, еще и потому вел себя не то чтобы намеренно дерзко, но все-таки совершенно непозволительно — во всяком случае, в придворной памяти не сохранилось хоть сколько-нибудь сходных примеров: раскланивается с их императорскими высочествами просто как со всякими знакомыми, говорит, когда хочет, а не когда положено, а когда положено говорить — молчит с самым таинственным видом, никогда не дождется окончания беседы, но вдруг, спохватившись и прервав ее чуть не на полуслове, заторопится, распрощается, слегка поклонившись, будто на улице приятелям, и... о ужас! — повернувшись к их императорским высочествам спиной, как к простым смертным, неторопливо покидает комнату... И что уж совсем невероятно — их императорских высочеств такое бесцеремонное обращение какого-то там литератора как будто даже и вовсе не коробит, а ведь такого не простили бы не то что какому-нибудь их высокоблагородию, но даже и их сиятельству, да те, пожалуй, и догадаться не посмели бы вести себя с наследником-цесаревичем как с простым смертным. А на этого не серчают, а даже еще и милости просят осчастливить посещением, а этот (сказывают — политический каторжник, цепи на руках и ногах носил) — видите ли еще: коли сможет, то непременно будет, а ежели не сможет, то и не извольте гневаться. И ничего-с...

Но — что греха таить — жизнь дарит и настоящие радости, немного их, но они есть, а без них и вовсе зачахнешь. Вот совсем недавно Николай Николаевич показал ему письмо Толстого. «На днях, — писал Лев Николаевич Страхову, — нездоровилось, и я читал «Мертвый дом». Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина... Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю».

— Вот и Толстому нездоровится...

Отзыв Льва Николаевича так взволновал, что Федор Михайлович, не терпевший, особенно в последнее время, никаких ни к кому просьб даже и о малом одолжении, все-таки умолил Николая Николаевича подарить ему это письмо. Но... непочтение к Пушкину огорчило, задело — не выдержал и пожурил Толстого, хоть и знал: Николай Николаевич непременно передаст Льву Николаевичу его неудовольствие. Пусть, но Пушкин — это Пушкин, идеал, и негоже русскому писателю, тем более такому, как Лев Толстой, ставить кого бы то ни было выше Пушкина — ни себя, ни его, Достоевского... Негоже.

Со времени «Записок из мертвого дома» лет пятнадцать протекло, А вот когда ж «Братьев Карамазовых», «Подростка», «Идиота» — о «Бесах» и подумать страшно! — догадаются прочитать без предвзятости? Эдак, пожалуй, и не доживешь до времен просветления... А может, и не ждать, попытаться еще раз, последний, объясниться? Попробуйте, однако, сказать сегодня всю правду, не таясь, не обходя проклятых вопросов, — «съедят или сочтут за изменника, — пишет он одному из знакомых. — Но кому изменника? Им то есть, то есть чему-то носящемуся в воздухе и которому даже имя придумать трудно, потому что они сами не в состоянии придумать, как назвать себя. Или народу изменника? Нет, уж я лучше буду с народом: ибо от него только можно ждать что-нибудь, а не от интеллигенции русской, народ отрицающей и которая даже не интеллигентна. Но возрождается и идет новая интеллигенция, та хочет быть с народом.

...Меня пробовали уже было обозвать ретроградом и изувером, дописавшимся «до чертиков». Они наивно воображают, что все так и воскликнут: «Как? Достоевский про черта стал писать? Ах, какой он пошляк, ах, как он неразвит!..»

И он записывает в тетрадь первые наброски задуманного ответа своим хулителям:

«Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в «Инквизиторе»... которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли меня учить!.. Инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя бы и научно, но не столь высокомерно по части философии... И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла...

В ваших душах такие трущобы мрака, которые никакой луч не озарит. Кого же вы просвещать думаете, кого?»

А не сам ли он о всеобщем примирении мечтает? Где, когда, на какой точке найти примирение с ними? И что это за примирение? Кобыла вот тоже, сказывают, с волком мирилась, да только домой не возвратилась...

3. Напоследок

...И вдруг он ясно сознал и уже без сомнений, надежд и гаданий — свиток его судьбы сворачивается, и осталось ему разобрать в таинственных письменах разве что последние строчки. Он не знал, откуда и почему вдруг пришла эта ясность, и даже не удивился ей, словно так и должно было случиться, чтобы он твердо знал свой час, но ему показалось странным, что весть эта пришла так спокойно, что даже не испугала его, хотя и взволновала. И все-таки он и сейчас не стал будить Анну Григорьевну, зная почти наверняка — она тоже вот-вот почувствует это и очнется сама. Не может не почувствовать — он слишком хорошо знал ее.

Сегодня... И значит, второму роману об Алеше Карамазове уже не быть?..

Анна Григорьевна открыла наконец глаза. Было около семи утра, 28 января 81-го года. Федор Михайлович не спит — смотрит на нее спокойным своим взглядом, который так любила у мужа, в редкие минуты его внутреннего гармонического, почти торжественного состояния. Но в эти-то мгновения — она знала — и глядит на мир истинный Достоевский, глядит уже как будто сквозь настоящее — в какое-то ведомое лишь ему одному грядущее, глядит и видит, и радуется его душа. Впервые после этих страшных последних двух суток и она несколько успокоилась, поверила — муж еще будет жить, а освидетельствовавший вчера вечером больного знаменитый профессор Дмитрий Иванович Кошлаков нашел состояние Федора Михайловича значительно улучшившимся и уверил, что теперь через неделю-другую он совершенно поправится. Сейчас же необходимо как можно больше спать — дать организму, во всю жизнь, кажется, не ведавшему покоя, отдохнуть. Решилась наконец придремнуть в креслах рядом с диваном мужа и сама Анна Григорьевна. Встретившись теперь с покойным взглядом Федора Михайловича, она и вовсе успокоилась сразу, спросила:

— Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой?

— Знаешь, Аня, — сказал он тихо, — я уже часа три как не сплю и все думаю, и вот теперь осознал ясно — я сегодня... умру.

Анна Григорьевна всполошилась, начала успокаивать мужа, но, видя, что он и без того совершенно покоен, решила — может быть, просто мнительность больного человека? — ведь теперь-то кризис миновал и все к лучшему: она не могла, не смела допустить мысли, чтоб он умер. Да, она знала, что он, писатель Достоевский, конечно, не может никогда умереть, потому что она ведь простая смертная женщина, каких тысячи и миллионы в России, но она плакала над его романами, и страдала страданиями его героев, и чувствовала, что может и должна быть лучше, — и так будет всегда: миллионы таких же, как она, всегда будут читать его и плакать и страдать, очищаться и возвышаться душой. Но его, по-человечески бренного, живого, мужа ее, когда-нибудь все-таки не станет. И от одной мысли о возможности такой несправедливости она отчаянно страдала. Она отдала ему всю себя совсем еще юной и всегда, каждым своим поступком, каждой мыслью, движением души своей принадлежала и, сколько даст ей Бог жизни, будет принадлежать только ему — и уже по одному этому она искренне считала себя счастливейшей из всех женщин, потому что ей выпали счастье и ответственность быть женой, подругой такого человека, стать нужной ему, нужной и своей верой в него, и своей верностью ему, потому что в этой вере и верности виделось ему пусть малое, но живое зерно живой жизни всей вселенной. Таков уж этот человек — даже в блинах, на которые приглашает детей Алеша Карамазов, нашел он нечто «старинное, вечное», то, что говорит душе о связи поколений от древних предков до неведомых потомков, нечто связующее людей, напоминающее им, что нужно идти по жизни «рука в руку». Блинами и закончил роман... И посвятил его ей, жене своей, Анне Григорьевне...

Конечно, не всегда же он был велик, чаще бывал простым, обычным человеком, со своими недостатками, больной, нервный, даже капризный временами, нуждающийся в утешении, как ребенок, не приспособленный к жизни. Да он и был для нее ее большим, самым дорогим в мире ребенком, которому хотела быть и была твердой опорой, к которой он всегда мог бы смело прислониться исстрадавшимся сердцем и знать — не пошатнется.

И сам он боялся умереть раньше времени — и когда здоровьишко нет-нет да и слишком уж прямо намекало, что тело его невечно, что близок срок износа его, он говорил печалуясь: «Я, разумеется, скоро умру, но что же станется с тремя золотыми головками после меня?..» Ему так хотелось успеть заработать средства, достаточные для покупки клочка земли, чтоб детки его росли на земле, потому что каждый ребенок должен вырастать на земле... Умершая еще в 71-м богатая его тетка Куманина завещала Федору Михайловичу часть своего рязанского имения, но с условием выплаты его стоимости другим родственникам. Денег для выплаты до сих пор не было, но надежды на них появились. И вдруг два дня назад, 26 января, явились родственники, начали убеждать Федора Михайловича отказаться от наследства в их пользу. И отказался бы — разве мало от чего отказывался не однажды, считая, что им нужнее, а ему ничего ведь и не нужно... Но детки, детки и Анна Григорьевна — не может же он не думать, что станется с ними, если с ним что случится. Разговор раздражил, расстроил Федора Михайловича, и у него вдруг снова обильно пошла горлом кровь. Приехавший доктор Бретцель ничего особо опасного не нашел, но в то время, как он выстукивал грудь больного, кровотечение повторилось, и Федор Михайлович потерял сознание. Придя в себя, он уговорил жену немедленно пригласить священника из соседней Владимирской церкви, чтобы исповедаться и причаститься перед смертью. И хотя фон Бретцель учено пожимал плечами — нет, мол, никаких причин для такой мнительности, Достоевский настоял, и через полчаса к нему пришел священник. Когда он ушел, Федор Михайлович остался наедине с женой, говорил ей ласковые слова, благодарил за счастье, которое подарила ему. Профессорский консилиум, собравшийся вечером, ухудшение состояния больного не нашел. Ночь, однако, прошла для Анны Григорьевны тревожно, хотя Федор Михайлович спал мирно, она не спала. А на следующий день, 27-го, Федор Михайлович даже повеселел, приободрился, и, когда явился из издательства метранпаж с корректурой готовящегося выпуска «Дневника писателя», Достоевский вполне ощутил себя в силах вычитать те страницы, которыми особенно дорожил, потому что решил высказаться, не таясь, до конца... Потому что — сколько же пророков появилось, живых мертвецов, проповедующих неспособность России ни к чему благородному: «Велика-де Федора, да дура, годится лишь нас содержать, чтобы мы ее уму-разуму обучили и порядку государственному. Вот так, танцуя и лоща паркеты, создаются в Петербурге будущие сыны отечества», а еще тысячи «изучают отечество в канцеляриях и, разумеется, чему-то научаются, но не России, а совсем иному, подчас очень странному. Это что-то иное и странное России и навязывают...».

Выгляньте ж из Петербурга — прорубите окно не в Европу уже, а наконец в Россию, — «и вам предстанет море-океан земли Русской, море необъятное и глубочайшее». А вы самым спокойным образом отрицаете его, принимаете его за нечто косное и бессознательное, в духовном отношении ничтожное и в высшей степени ретроградное. «А между тем море-океан живет своеобразно, с каждым поколением все более и более духовно отделяясь от Петербурга... и уже столь многое народом понято и осмыслено, что петербургские люди и не поверили бы... Но, чтоб избегнуть великих и грядущих недоразумений, о, как бы желательно было, чтобы Петербург, хотя бы в лучших-то представителях своих, сбавил хоть капельку своего высокомерия во взгляде своем на Россию...»

Первый корень, первый самый главный корень, который предстоит непременно оздоровить, — это, без сомнения, все тот же русский народ... Потому что даже и он уже духовно болен: не смертельно, но болен; «хотя главная, мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока... Как она называется? Жажда правды, но — неутоленная. Ищет народ правды и выхода к ней беспрерывно и все не находит...». А тут еще — в помощь этому поиску, что ли, затем ли, чтоб дать этой неутоленности свое направление? — «бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось по России, и хоть свирепствует оно и теперь, но все-таки жажды нового, правды новой, правды уже полной народ не утратил, упиваясь даже и вином». Но народ обеспокоен, «именно обеспокоен нравственно...».

— Я знаю, — читал он свое, недавно написанное, теперь готовящееся стать достоянием общества, — надо мной посмеются, и все-таки последнее мое слово в главном споре, споре между христианством и социализмом, будет такое: им необходимо соединиться во имя идеи русского социализма. «Вся глубокая ошибка социалистов, — писал он, — в том, что они не признают в русском народе церкви. Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский социализм теперь говорю... Я говорю про неустанную жажду в народе русском всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения...» И если нет еще этого единения, если не создалась еще такая церковь вполне, то сама идея всебратского единения все-таки живет, пусть даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего. Не в механических формах западных теорий «свободы и равенства» заключается социализм народа русского, но в свободном соединении всех для общего великого дела, во имя великой идеи. В духовной свободе и равенстве — идея «русского социализма», или, как он его называл еще, — «Христианского социализма»...

Но это идея будущего. А сейчас? Что делать сейчас?

«Позовите серые зипуны, — призывал он, — и спросите их сами об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду... Я желал бы только, чтоб поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою прежде всего, в его душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии их, как в святыню верую... И жажду лишь одного: да узрят их все. Только что узрят, тотчас же начнут понимать и все остальное. И почему бы все это мечта?..»

Вот таково его слово. И теперь это будет уже окончательное его слово, с которым он уйдет, — он был почти уверен в этом. Он подписал корректуру, решил подремать — слишком уж устал и разволновался, читая дорогое, заветное, последнее...

И почему бы все это мечта? Ведь было же, было — его слово заставило обняться, объединиться даже недавних врагов, вызвало у них слезы раскаяния — пусть на мгновение, но все-таки все это было. А раз было — значит, и может быть вновь, и уже не на мгновение, а на века? И не было ли это мгновение только отблеском, только вспышкой озарения, прорывом из грядущего в настоящее.

— Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие, — попросил он. Анна Григорьевна давно уже привыкла к этому — когда на мужа накатывало сомнение, он открывал наугад то свое, заветное, «каторжное», Евангелие и читал первые строки, стараясь отыскать в них вечный ответ на мучающие его вопросы. Открылось Евангелие от Матфея: «Иоанн же удерживал его... Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».

— Ты слышишь: не удерживай — значит, я умру, — сказал он, закрывая книгу. Попрощался с детьми, жену попросил остаться рядом, шептал ей ласковые слова.

— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно...

Она расплакалась, чувство ничем не восполнимой, безысходной душевной сиротливости вдруг овладело ею, но она постаралась справиться с нахлынувшим, все еще заставляла верить себя в обещание профессоров и, видя, что муж устал, посоветовала ему поспать, не тревожить себя грустными мыслями, хотя и видела: переход в иной мир, к которому он готовился столь определенно, не страшит его. И он утих — то ли действительно уснул, то ли пребывал в состоянии полуяви, но что-то, видно, тревожило его: измученное как будто какою-то неразрешенной им мыслью, лицо его, казалось, словно прожжено изнутри огнем. Он, кажется, спал, но внутренняя работа мысли и души не затихала и во сне. Просыпался, смотрел угасающим взглядом на свое последнее прибежище в этом безжалостно ускользающем мире — на стол, за которым родились «Братья Карамазовы», «Дневник писателя»... Встретился с глазами Рафаэлевой Мадонны над ним.

Вот и пройден путь... И он вдруг явственно ощутил, что уже почти и не здесь, и не почувствовал ни страха, ни отчаяния — только тихую боль за остающихся. И младенец, Вечное дитё, глядел на него с картины, и он узнавал в его взгляде далекую, поразившую на всю жизнь его детское сердце — недетскую печаль той, вспомнившейся вдруг девочки, в парке божедомской больницы. И себя увидел снова, со стороны — бегущим от померещившегося волка, и материнскую улыбку мужика Марея, и чистые глаза своего первенца, Сонечки, и последнего — Алешеньки...

Вечное дитё, страдающее безвинно за все зло, что накопило человечество в мире.

Он слышал за дверью голоса — различил: Майков пришел — не забыл все-таки старый друг, несмотря на все недомолвки последних лет, и Паша, кажется, и еще чьи-то... Но уже не было сил открыть глаза поговорить... И снова приходили видения страшных грядущих потрясений, невиданных моровых язв духа и совести, паучьи усмешки будущих инквизиторов, страдания поколений, времена вседозволенности и безверия, преступлений без наказаний, но и сквозь все эти нечеловеческие, невыносимые сознанию увидевшего мытарства души не переставал видеться свет во мгле, и мгла не могла одолеть его, словно из дальних далей грядущего, возрожденного мира открывались взору простор и ширь, поля и леса, и дети — не среди каменных мешков, но среди садов и засеянных полей, и над ними — чистое, беспредельно высокое небо...

— Я не знаю, как все это будет, — сказал он однажды, — но это сбудется. Сад будет!..

Анна Григорьевна не отходила от него, держа его руку в своей — пульс бился все медленней, и слезы из глаз ее текли все обильнее, но она уже не замечала их. В восемь часов тридцать восемь минут он был уже за чертой неведомого.

Его похоронили на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Рядом с могилами Карамзина и Жуковского оказалось свободное место. На памятнике над ним высечено:

«...Истинно, истинно глаголю вам: аще пшеничное верно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

Похороны вылились едва ли не во всенародное шествие. Особенно много было молодежи. Какая-то старушка спросила, крестясь:

— Никак генерала хоронят?

— Не генерала, а писателя, учителя...

— То-то, я вижу, столько молодежи-то. Значит, большой и хороший был учитель. Царство ему небесное.

Основные даты жизни и творчества Ф. М. Достоевского

1821, 30 октября (11 ноября нового стиля) — Рождение Ф. М. Достоевского.

1831 — Покупка М. А. Достоевским, отцом писателя, сельца Дарового и деревеньки Чермашни в Тульской губернии.

1831, август — Эпизод с мужиком Мареем.

1833 — Обучение в полупансионе Н. И. Драшусова (Сушара).

1834, осень — Поступление в частный пансион Л. И. Чермака.

1837, 29 января — Смерть Пушкина, глубоко потрясшая Ф. М. Достоевского.

1837, 27 февраля — Смерть матери Ф. М. Достоевского — М. Ф. Достоевской.

1837, май — Переезд братьев М. М. и Ф. М. Достоевских в Петербург для поступления в Инженерное училище.

1838, 16 января — Ф. М. Достоевский поступает в Инженерное училище.

1839, июнь — Смерть отца писателя — М. А. Достоевского.

1843, 12 августа — Ф. М. Достоевский оканчивает полный курс наук в верхнем офицерском классе и зачисляется на службу в инженерный корпус при С.-Петербургской инженерной команде.

1844 февраль — Ф. М. Достоевский отказывается от своих наследственных прав на владение землей и крестьянами.

1844, 19 октября — Увольнение от военной службы.

1843, май — Чтение рукописи «Бедных людей» Д. В. Григоровичу.

1845, май — Знакомство с В. Г. Белинским.

1845, 15 ноября — Первое посещение Достоевским Панаевых. Увлечение А. Я. Панаевой.

1846, 15 января — Выход «Петербургского сборника» с «Бедными людьми» Достоевского.

1846, 28 января — Окончание работы над «Двойником».

1846, весна — Первая встреча с Петрашевским.

1847, зима — весна — Размолвка с Белинским; Достоевский начинает посещать кружок Петрашевского.

1848, 26 мая — Смерть В. Г. Белинского.

1849, 23 апреля — Арест Достоевского по делу Петрашевского.

1849, 22 декабря — Драма на Семеновском плацу.

1850, январь — Свидание с П. Е. Анненковой и Н. Д. Фонвизиной в Тобольском пересылочном пункте.

1850, 23 января — Прибытие в Омский острог. 1850, 24 апреля — Пьяный разгул в казарме, встреча с А. Мирецким, воспоминание о Марее.

1854, февраль — Выход из каторги.

1854, 2 марта — Зачисление рядовым в Сибирский 7-й линейный батальон, расположенный в Семипалатинске.

1854, весна — Знакомство с семьей Исаевых.

1854, 21 ноября — Знакомство с А. Е. Врангелем.

1855, май — Перевод А. И. Исаева в Кузнецк. Разлука с М. Д. Исаевой.

1855, лето — Встреча с Чоканом Валихановым.

1855, 20 ноября — Производство Достоевского в унтер-офицеры.

1857, 6 февраля — Венчание Достоевского с Марией Дмитриевной Исаевой в Кузнецке.

1859, февраль — Извещение о разрешении выхода в отставку и запрещении жительства в С.-Петербургской и Московской губерниях.

1859, август — Приезд в Тверь.

1859, декабрь — Переезд Достоевского в Петербург.

1860, 8 июля — Разрешение M. M. Достоевскому издавать журнал «Время».

1860, 1 сентября — В газете «Русский мир» начали печататься «Записки из мертвого дома».

1861, январь — Выход первой книжки «Времени» с первыми главами «Униженных и оскорбленных».

1862, май — Петербургские пожары; появление прокламации «Молодая Россия», беседа Ф. М. Достоевского с Н. Г. Чернышевским.

1862, 7 июля — Впервые выезжает за границу; встреча с А. Н. Герценом в Лондоне.

1863, 2 февраля — в журнале «Время» публикуются «Зимние заметки о летних впечатлениях». 1863, 24 мая — Запрещение журнала «Время».

1863, август — Приезд Достоевского в Париж; встреча с Аполлинарией Сусловой.

1864, 24 января — Дозволение M. M. Достоевскому издавать журнал «Эпоха».

1864, 15 апреля — Смерть Марии Дмитриевны Достоевской.

1864, 10 июля — Смерть M. M. Достоевского.

1864, 25 сентября — Смерть А. А. Григорьева.

1866, 4 октября — Первая встреча с А. Г. Сниткиной.

1865, 8 ноября — Достоевский делает предложение А. Г. Сниткиной.

1866, декабрь — Окончание работы над «Преступлением и наказанием».

1867, 15 февраля — Венчание Достоевского с А. Г. Сниткиной.

1867, 14 апреля — Отъезд Ф. М. и А. Г. Достоевских за границу.

1868, 22 марта — Рождение дочери Софьи.

1868, 12 мая — Смерть Софьи.

1868, декабрь — Окончание работы над романом «Идиот».

1869, 14 сентября — Рождение дочери Любови.

1869, декабрь — Запись плана «Житие великого грешника».

1871, 8 июля — Возвращение Достоевских из-за границы в Петербург.

1871, 16 июля — Рождение сына Федора.

1872, апрель — май — Достоевский позирует художнику В. Г. Перову для портрета.

1872, 15 декабря — Достоевский принимает на себя обязанности редактора «Гражданина».

1873, декабрь — Окончание работы над романом «Бесы».

1874, январь — Решение оставить «Гражданин».

1875, 10 августа — Рождение сына Алексея.

1875, декабрь — Окончание работы над романом «Подросток».

1877, 30 декабря — Речь у могилы Н. А. Некрасова.

1878, 16 мая — Смерть сына Алексея.

1878, июнь — Поездка в Оптину пустынь.

1880, 6 июня — Открытие памятника Пушкину в Москве.

1880, 8 июня — Речь Достоевского о Пушкине на заседании Общества любителей российской словесности.

1880, 8 ноября — Окончание работы над «Братьями Карамазовыми».

1881, 28 января, 8 часов 38 минут вечера — Кончина Ф. М. Достоевского.

1881, 1 февраля — Похороны Достоевского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Краткая библиография

I. Произведения Достоевского

Полное собрание сочинений в 13-ти т. Спб., 1895.

Полное собрание сочинений в 23-х т. Пб., «Просвещение», 1911—1918.

Полное собрание художественных произведений в 13-ти т. М.-Л., ГИЗ, 1926—1930.

Собрание сочинений в 10-ти т. М., Гослитиздат, 1956—1958.

Полное собрание сочинений в 30-ти т. Л., «Наука», 1971— 1981.

Достоевский Ф. М. Письма, т. I—IV. М. — Л., 1928— 1959.

Достоевский Ф. М., Достоевская А. Г. Переписка. «Наука», Л., 1976.

Неизданный Достоевский, — «Литературное наследство», т. 83, М., «Наука», 1971.

II. Литература о Достоевском

Ленин В. И. О литературе и искусстве. М., ГИХЛ, 1957.