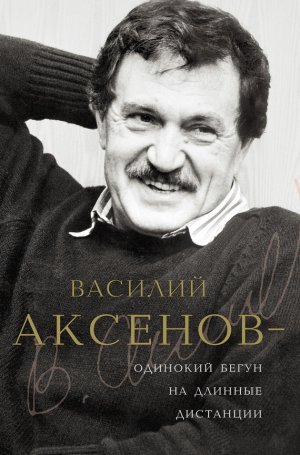

Василий Аксенов – одинокий бегун на длинные дистанции Есипов Виктор

АКСЕНОВ: Я бы назвал свою новую тему конца шестидесятых темой «тотальной сатиры». Первой в этом ряду стоит «Стальная птица» (написана в 1965 году, напечатана в 1978 году в США). Я тогда в шестидесятые увлекся театром. Сцена казалась мне подходящим местом для «тотальной сатиры». Первая пьеса «Всегда в продаже» была поставлена в театре «Современник» Олегом Ефремовым. С такими чудесными актерами, как Табаков, Лаврова, Гурченко, Казаков, Евстигнеев. Остальная моя драматургия была не так удачлива.

МИНЧИН: 60-е годы — зенит популярности: кино, пьесы, журналы, рассказы, книги. Что для вас стало пиком этого времени?

АКСЕНОВ: «Затоваренная бочкотара». Люблю ее до сих пор нежною любовью.

МИНЧИН: Как ее опубликовали?

АКСЕНОВ: Это загадка. Думаю, что в редакции ее не поняли. Толчком к повести явилось путешествие с отцом в его родное село на Рязанщине, в глубинку России. Там я нашел этот символ. Это не просто бочкотара, от нее попахивает метафизикой. Она что-то вроде неопознанных летающих объектов. Это как бы сублимация народной любви. Народ, лишенный духовной жизни, тем не менее ее подспудно жаждет и ищет предмет своей любви. В абсурдных обстоятельствах предмет может оказаться тоже абсурдным, например, «затоваренной бочкотарой». Люди одушевляют ее.

МИНЧИН: Как встретила печать «Бочкотару»?

АКСЕНОВ: Разгромными статьями в «Литературной газете», «Комсомольской правде». Помню даже, как во время чехословацких событий какой-то военкор в какой-то газете писал о солдатах: «Какая у нас замечательная молодежь, и это несмотря на зловредные сочинения разных писак с их «затоваренными бочкотарами»». Позднее я отразил это в «Ожоге», где ребята на танках в Чехословакии сидят и читают «Бочкотару».

МИНЧИН: «Жаль, что вас не было с нами» — одна из наиболее читаемых книг в советской литературе, продающаяся у торговцев по 10–15 рублей за книгу. (Теперь, наверное, дороже.)

АКСЕНОВ: Это последний сборник, который мне удалось собрать и выпустить. Потом в течение долгих лет в издательствах был запрет на мои сборники, несмотря на то, что в периодике кое-что появлялось.

МИНЧИН: Серия «Пламенные революционеры», ваш роман «Любовь к электричеству». Говорят, писатели шли в эту серию в основном из-за денег?

АКСЕНОВ: Да, там жадные до денег люди собрались: Войнович, Трифонов, Гладилин, Окуджава, Ефимов, Аксенов. Конечно, все, не исключая меня, хотели заработать. Хотя бы для того, чтобы следующий год не батрачить, а писать «для души». Впрочем, я был даже увлечен по мере проникновения в материал. Время первой русской революции и сам образ Красина показались мне противоречивыми и интересными. Если внимательно читать, можно увидеть образ одержимого, как бы больного лихорадкой человека. В принципе, это кровавая история о том, как мужчины посылали умирать юношей.

МИНЧИН: В «Новом мире» были опубликованы ваши «Поиски жанра» и «Круглые сутки нон-стоп». О вашем сотрудничестве в последние годы с «Новым миром». Как он изменился, на ваш взгляд? После ухода Твардовского…

АКСЕНОВ: Изменился кардинально, полностью утратил общественную позицию. Так же изменился и его оппонент — «Октябрь». Если первый выражал когда-то «либеральные» настроения, а второй — «консервативные», то сейчас оба приравнены к общему знаменателю. Ни один советский журнал сейчас не отличается от другого. Но все-таки «Новый мир» иногда старается «держать марку», видимо, с молчаливого согласия аппарата. Публикация «Поисков жанра» имеет некоторую подоплеку. К концу 77-го года повесть, после жестокой редактуры, наконец была набрана. Я был в Париже, когда вдруг мне сообщили, что ее выбросили из номера и вообще из плана журнала. Тогда я дал телеграмму в журнал и потребовал, чтобы восстановили, и в интервью для «Голоса Америки» сказал об этом случае и о том, что мне надоели постоянные запреты и торможения, которые сопровождают меня всю мою литературную жизнь. И после этого вещь пошла в номер. Так что Париж — очень удобное место для разговора с «Новым миром».

МИНЧИН: Люди иногда спрашивают, зачем Аксенов пишет пьесы?

АКСЕНОВ: Я писал их с 64-го по 68-й, прошу прощения, не так уж много, всего четыре. Они как раз выражали идею «тотальной сатиры»: «Всегда в продаже», «Твой убийца» (должен был ставить А. Эфрос, но…) и «Аристофаниада с лягушками» (должен был ставить В. Плучек, но…). Чрезвычайно горжусь своей несостоявшейся драматургией. Что касается новой пьесы «Цапля»…

МИНЧИН: Одну секунду, это уже следующий этап, так сказать, ваш западный литературный период: «Стальная птица» в «Глаголе», «Золотая наша Железка» в «Ардисе», пьеса «Цапля» в «Континенте», то есть публикация произведений, которые так и не появились в Союзе. Почему вы решились?

АКСЕНОВ: Почему я решил все это печатать на Западе? Накапливалось все больше и больше литературы под поверхностью. Меня, признаться, раздражали слухи, что я кончился как писатель. Был, дескать, писателем «молодежной темы» и выдохся. В то время, как это были годы самой интенсивной работы. Я понял вдруг, что аппарат хочет из меня сделать литературного ремесленника. И в самом деле, поденной работы в кино и в издательствах было хоть отбавляй, свои же вещи я уже отчаялся напечатать. Тогда я принял решение публиковаться на Западе. Пусть будут маленькие тиражи, в тысячу раз меньше читателей, но тем не менее книги осуществятся, не сгниют. Рукописи, может, не горят, но гниют отлично. Так я пришел к этой идее — ВЫХОДИТЬ НА ПОВЕРХНОСТЬ, — и первым шагом была публикация в «Ардисе».

МИНЧИН: Как это отразилось на вашей жизни?

АКСЕНОВ: Поначалу начальство сделало вид, что не заметило этих публикаций. К тому же это были почти легальные книги, ведь я предлагал их повсюду. «Стальная птица» и «Золотая наша Железка» кочевали по всем редакциям, вплоть до «Байкала» и «Огней Сибири», часто были близки к публикации, но какая-то рука в последний момент их останавливала. Начальство — после их появления — дало понять, что согласно смотреть сквозь пальцы, если в дальнейшем я остановлюсь и не будет «Ожога». Однако я уже принял решение, в общем-то, довольно мучительное для русского прозаика — печататься за границей. Другого пути уже не было.

МИНЧИН: Следующей, по-моему, была «Цапля»? Какое, скажите, у вас сложилось впечатление от «Континента»? Как у автора и как у читателя.

АКСЕНОВ: В «Цапле» у меня много словесной игры, и я, честно говоря, сидя в Москве, боялся, что опечаток будет тьма. Связаться я не мог, прочитать гранки тоже, но вдруг был приятно поражен высокой культурой набора — думаю, это заслуга Наташи Горбаневской. В России каждый номер «Континента» — нарасхват, и для меня всегда это было захватывающее чтение. Журнал склоняется к политическому звучанию, общественному. Хотя и литературные публикации, многие из них, заслуживают внимания. Максимов сделал то, о чем трудно было и мечтать.

МИНЧИН: О нашумевшем, знаменитом, историческом «Метрополе»! «Метрополь» — что это значит?

АКСЕНОВ: Название «Метрополь» имеет три смысла. Прежде всего — это столица, мать городов, стало быть, Москва как наш непреходящий духовный центр. Во-вторых, «Метрополь» — это гостиница, крыша над головой для бездомной литературы. И третье — иронический смысл, связанный с метрополитеном. В русской литературе уже много десятилетий идет своего рода колониальная война. Писатели пытаются отстоять автономию литературы, ну, скажем, хотя бы отделить литературу от государства, как церковь. «Метрополь» тоже был выражением этой борьбы. За двадцать лет своей работы я наблюдал развитие второго пласта литературы, и в нем мне виделись гораздо большие достижения, чем на поверхности. Я был свидетелем многих драматических судеб весьма талантливых литераторов.

МИНЧИН: Например?

АКСЕНОВ: Генрих Сапгир, который не напечатал ни одного своего серьезного стихотворения «на поверхности». Евгений Рейн — очень большого дарования поэт, который к сорока пяти годам сумел напечатать два стихотворения в альманахе «Молодой Ленинград». Фридрих Горенштейн за двадцать лет опубликовал один рассказ в журнале, а у него на солидное собрание сочинений наберется произведений. И так далее. Передо мной вставала малообнадеживающая судьба следующего за нами молодого поколения. У них нет перспектив вынырнуть «на поверхность», потому что они не хотят следовать за толпой эпигонов «деревенской литературы», я бы ее назвал — «квасной литературой». Так мы решили осуществить попытку прорыва. Это был не бунт, а прорыв с такой конструктивной целью: не разрушение здания, а попытка открыть окна, чтобы поменьше воняло сортиром.

МИНЧИН: Об авторах?

АКСЕНОВ: Сначала мы думали, что не наберем авторов, а потом пришлось даже проводить селекцию. Появились новые имена: Тростников — философ, П. Кожевников — молодой прозаик, Ю. Кублановский — поэт, прежде в России не публиковавшийся. Первая большая публикация текстов покойного В. Высоцкого также имела место именно в «Метрополе».

МИНЧИН: Значит, сначала было «Что делать», а потом, в традициях русской демократии, «Кто виноват»?

АКСЕНОВ: Метко замечено. Травля «Метрополя» носила странный характер, все было шито белыми нитками. Трудно допустить, что они не знали о подготовке альманаха: вся Москва трепалась целый год, никто ничего не скрывал, а начальство молчало. Вой начался, когда мы назначили «вернисаж», завтрак с шампанским в кафе «Ритм», решили пригласить прессу: «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Ле Монд», «Литературную газету», «Советскую культуру»… Завтрак не состоялся, кафе закрыли на «санитарный день». Начались вызовы авторов вместе и по отдельности, потом состоялся первый секретариат, на который пригласили составителей, и второй, на который нас даже не пригласили, в своей собственной гоп-компании отвели душу. Однако наше дело было уже сделано: мы изготовили ровно двенадцать экземпляров нашего красивого альманаха, так как есть какая-то инструкция: что свыше двенадцати — это уже как бы нелегальное, противозаконное печатание и распространение литературы. Этот тираж — двенадцать экземпляров — мы и считали первым изданием. Один экземпляр, разумеется, вы знаете, — береженого Бог бережет — отправили на всякий случай на Запад. Еще один собирались представить в Госкомитет по издательским делам, добиваться официальной государственной публикации. Тут и началась свистопляска.

МИНЧИН: Какова судьба участников альманаха?

АКСЕНОВ: Судьба участников разная. Начальство старалось проявлять в этом деле гибкость, непривычную для себя. Меня вот вытолкали на Запад. Уехал Горенштейн, не видя для себя никаких перспектив. Исключили из Союза писателей молодых талантливых прозаиков — Попова и Ерофеева. В знак протеста против этого пошлого акта из членов этой мрачной организации вышли Липкин и Лиснянская. Белла Ахмадулина находится в изолированном положении, отрезанная от своих читателей. С другими стараются заигрывать, на что-то закрывают глаза, намекают на возможные подачки. Словом, типичная колониальная политика «разделяй и властвуй». Нелепая, конечно, политика в век такого широкого антиколониального движения.

МИНЧИН: О взорвавшемся «Ожоге»?

АКСЕНОВ: Да никого я вовсе и не думал взрывать. Я не взрывник — наоборот, пытаюсь разминировать поле. «Ожог» я задумал давно, очень давно, может быть, в середине 60-х. Толчком послужил смешной эпизод: не то в ВТО, не то в Доме кино я обратил внимание, когда одевался, на гардеробщика, похожего на министра. И мне кто-то сказал, что он действительно был важная птица при Сталине. Тут, разумеется, и зощенковский банщик вспомнился, и Жданов, и вообще вся эта бражка, которая из нас всю нашу жизнь старалась высосать. Но это был только толчок. Книга, к счастью, получилась не о них, а о жизни, слава Богу.

МИНЧИН: В русской литературе было, кажется, три врача: Чехов, Вересаев и Булгаков, Аксенов — врач четвертый. В «Ожоге» как ни в каком другом вашем произведении много сравнений, символов, метафор, связанных с анатомией и физиологией человеческого тела, — с медициной. Это дань профессии?

АКСЕНОВ: Вам так показалось? Странно, я даже не заметил этого. Может быть, и в самом деле дань профессии, как вы выразились.

МИНЧИН: Сейчас широко дискутируется употребление крепких выражений в современной прозе. Как вы относитесь к мату на страницах художественного произведения?

АКСЕНОВ: Я думаю, что мат может обогатить произведение, может и разрушить. Это зависит от чувства меры и от разных других причин, еще не выясненных теорий прозы.

МИНЧИН: Как вы думаете, будет ли когда-нибудь «Ожог» напечатан в России?

АКСЕНОВ: А почему бы и нет? Я — оптимист. В Америке постановлением суда когда-то был запрещен Генри Миллер. Его книги, я слышал, из Канады контрабандой возили. Ханжей раньше и здесь было навалом…

МИНЧИН: Пожалуй, в «Ожоге» вы первый раз приходите к Богу, явно и откровенно. Вы верите в Бога?

АКСЕНОВ: Я очень давно верю в Бога. Человек я, к сожалению, не очень церковный, но по мироощущению своему полностью религиозен. Не могу себе представить мир в его материалистической модели — без Бога, в машинной модели.

МИНЧИН: Вижу у вас Библию на столе. Разрешили вывезти из Советского Союза?

АКСЕНОВ: Если уж я ее ввез когда-то в СССР… С вывозом проблем было меньше. Впрочем, вспоминается смешной момент. Во время «шмона» в Шереметьево один таможенник подцепил нашу Библию. Он знал, что Библии запрещены к провозу, но как-то, видимо, перепутал направления. Майя (жена) ему объяснила, что мы не ввозим, а вывозим, что им это только на пользу.

МИНЧИН: Что стало с вашими книгами в Союзе?

АКСЕНОВ: Мои книги были изъяты из всех библиотек еще за год до моего отъезда.

МИНЧИН: Все-таки один коронный вопрос, а то как бы и не «интервью» получается. Что вы думаете по поводу затворничества Александра Исаевича Солженицына?

АКСЕНОВ: Ничего по этому поводу не думаю. Затворничество — это дело личное. Его новых книг жду, как всегда, с интересом. Очень высоко ценю Солженицына как писателя-историка.

МИНЧИН: Когда-то вас бичевали вместе с Андреем Вознесенским. Что он делает и делает ли что-нибудь?

АКСЕНОВ: Вознесенский — человек очень талантливый, это, я думаю, ни у кого не вызывает сомнения. Он все время находится в творческом состоянии: либо продуцирует стихи, либо готовится к этому процессу. Ему нелегко, так как он старается выражать себя в условиях почти полной немоты. Но есть тут и нечто парадоксальное. Я иногда думаю, если бы немота кончилась и возникло бы много звука, то Вознесенскому, может быть, стало труднее. Он, по сути дела, тренированный «астронавт» и настолько выработал искусство работать в безвоздушной среде, что если бы вакуум вдруг заполнился, то… Понимаете?

МИНЧИН: О вашем друге — Белле Ахмадулиной?

АКСЕНОВ: Белла — это очень серьезное явление русской культуры. Белла — своего рода «Незнакомка», и была такой для целого поколения. Очень гармоничная личность, сливающаяся со своими стихами. Она живет внутри них. Сейчас она находится, я считаю, в очень важном для себя промежутке жизни и творчества. Возможно, ей нужно преодолеть свой романтический имидж, что она, кажется, и делает. Это тяжело, может быть, не только для нее, но и для всех нас, ее друзей. В принципе, мы не хотим, чтобы она уходила из своего привычного и любимого нами образа к другому. Но это, очевидно, необходимо для нее как для поэта. И для нас всех — вокруг. А мы живем вокруг нее — какие бы расстояния нас не разделяли.

МИНЧИН: Каких писателей-современников вы больше всего любите читать?

АКСЕНОВ: Битова, Владимова, Бахтина, Искандера, Трифонова… Из молодых мне интересно читать Попова, Виктора Ерофеева, Соколова… Поставьте, пожалуйста, и там и сям многоточия.

МИНЧИН: Пять ваших любимых романов?

АКСЕНОВ: «Фиеста», «Петербург», «Мастер и Маргарита», «Ловля форелей в Америке» Ричарда Бротигана, «Бильярд в половине десятого»[512].

МИНЧИН: И в заключение, по традиции: какие у вас…

АКСЕНОВ: Планы. После «Ожога» выходит мой следующий роман «Остров Крым». Начал писать новый большой роман о фотографах. Затем будет роман о моем поколении, о нашей юности в пятидесятых годах. Есть много попутных идей, но времени не хватает. Пока вот буду романы писать. Пока есть замыслы, их осуществлять надо, иначе эти замыслы «затариваются, затюриваются, цветут желтым цветком и с места скатываются…», как в газетах пишут.

P.S. Мы расстались перед Рождеством в Анн-Арборе, закончив наше основное интервью. С тех пор прошло семь лет; наверно, это совпадение, но — опять приближается Рождество. Теперь вы на постоянном месте жительства, опять в столице, в Вашингтоне. И если основное интервью было посвящено вашему русскому периоду творчества, то в «постскриптуме» мне хочется остановиться на последних семи годах, то есть сугубо американском периоде вашей жизни.

МИНЧИН: Когда мы встретились, вы были «новоприбывший» в Америке, теперь вы — «старожил». В чем изменилось ваше отношение к жизни, мышление, философия, — как?

АКСЕНОВ: Философия, по-моему, никак не изменилась, мышление — тоже. Отношение к жизни… Хочешь этого или не хочешь, я стал, в принципе, западным человеком, я стал отчасти членом американского общества, но не полностью, разумеется. Главным образом, я чувствую, что я очень основательно оторвался от советской жизни, это не значит, что я оторвался от русской культуры, может, я даже стал к ней ближе (будучи вдали…), так как все эти годы мне приходится читать курс лекций в университете и я глубже вникаю в классику, я стал как-то яснее и, кажется, более серьезно воспринимать прошлое моей Родины. Но вот от сегодняшнего дня оставленной Родины я отхожу как-то все дальше и дальше, я все больше себя ощущаю членом американского общества. Именно в моем качестве эмигранта. Может быть, это общество уникально тем, что эмигрант в нем не чувствует себя «белой вороной». Это ощущение «дома», я думаю, гораздо труднее возникло бы в какой-нибудь более гомогенной, чем Америка, структуре: предположим, в Японии или Канаде.

МИНЧИН: Ваше отношение к эмиграции, эмигрантам? В чем вы очаровались и разочаровались, покинув «родные пенаты»?

АКСЕНОВ: Я ощущаю себя русским эмигрантом в американском обществе. Эмигрантом — членом американского общества; мне кажется, что этот статус выглядит в Америке естественно, во всяком случае, у меня он не вызывает никакого «комплекса неполноценности». Примеры из классики показывают довольно красноречиво, что для писателя, оторванного от своей родной почвы, погоня за аутентичностью, за прежней аутентичностью, очень редко бывает успешной. И я думаю, что за ней не следует гнаться, следует, очевидно, пытаться выработать в себе новую аутентичность — аутентичность эмигранта. С этой точки зрения я смотрю и на нашу историческую эмиграцию, на все ее поколения, и теперь они стали для меня не каким-то абстрактным понятием, а как бы — родством. И я начинаю понимать то великолепное мужество, которое демонстрировали русские писатели в эмиграции на протяжении многих десятилетий.

МИНЧИН: После великолепного «Ожога» вышли книги «Остров Крым», «Скажи изюм». Как отнеслась читающая публика к «американскому» Аксенову? Чувствуете ли вы разницу между собой «прошлым» и настоящим?

АКСЕНОВ: «Ожог» и «Остров Крым» были написаны еще в России. Здесь за семь лет эмиграции я написал три большие книги: это роман «Бумажный пейзаж», роман «Скажи изюм» и книгу эссеистики, которая недавно вышла, «В поисках грустного бэби». Кроме этого, несметное количество эссе для радиопрограмм «Голоса Америки», «Свободы». Я собираюсь даже сделать какую-то выборку из этих программ, для того чтобы организовать их в книгу под несколько ироническим, самоироническим названием «Радиодневник писателя», по аналогии с «Дневником писателя» Федора Михайловича Достоевского. Также нередко участвую в американских изданиях, пишу кое-какие эссе, рецензии на книги, — вообще, я бы сказал, что довольно большая идет выдача. Конечно, могло быть и больше, если бы не моя университетская, преподавательская работа, но иногда, бросая взгляд назад, вспоминаю, что и в России очень многое отвлекало от прямой писательской работы.

Моя читающая публика несколько разделилась, она стала частично американской, которая читает мои произведения в переводе, разумеется, с некоторым опозданием; например, в этом сезоне вышел по-английски сборник моих рассказов и пьес «Право на остров» — это вещи, написанные по крайней мере семь-восемь лет назад. Но так или иначе, читатель, который у меня уже намечается и в Америке, он, я надеюсь, относится к моим вещам с интересом, мне так кажется. Во всяком случае, я это вижу по определенной реакции американской читающей публики и по отзывам прессы.

МИНЧИН: Оглядываясь назад: какое место занял в истории современной литературы альманах «Метрополь», рожденный в таких муках, и чем занимаются ныне его участники?

АКСЕНОВ: Я думаю, что он занял весьма достойное место в истории современной русской литературы и ее борьбе против тоталитарного давления. Несмотря на то, что даже сейчас, в период «гласности», «Метрополь» никогда не упоминается даже самыми смелыми и либеральными советскими критиками. Эта тенденция очень отчетливо прослеживается в столь дерзких дискуссиях на страницах советских журналов и еженедельников, когда уже, кажется, разрешено упоминать почти все, кроме литературы эмиграции и каких-то событий, связанных с живущими сейчас на Западе современными русскими писателями.

МИНЧИН: «В поисках грустного бэби» — ваша последняя книга — трогательный пример мемуарно-публицистического жанра. Были ли «предтечи» у этой книги?

АКСЕНОВ: Да, это моя вторая книга об Америке, первая книга вышла еще в Советском Союзе в 1976 году, она называлась «Круглые сутки нон-стоп». И еще, разумеется, был «предтеча» у моей книги — сама песенка «Грустный бэби» из кинофильма «Судьба солдата в Америке».

МИНЧИН: Что вы думаете по поводу происходящего в России? Верите ли вы в ЭТО?

АКСЕНОВ: То, что происходит сейчас в России, это, конечно, чудо. Если попытаться вспомнить совсем недавние «брежневские» времена и первые «послебрежневские» годы, можно точно сказать, что никто не рассчитывал на столь быстрые и такие весьма основательные изменения в обществе, в правящей партии, в прессе коммунистической. Все это выглядело тогда просто как мертвое тело, не способное ни на какие движения, и казалось, что партия в принципе уже никогда не сможет выдвинуть живого инициативного человека из своего состава. То, что произошло, это, разумеется, проявления каких-то еще малоизученных процессов, малопроявившихся процессов внутри страны. Тут присутствует масса всего: и много спекуляции, и попытка гальванизировать этот «труп», попытка начать какую-то новую жизнь, и демагогия, и искреннее желание спасти народ, спасти культуру и страну. Конечно, не могут произойти решительные изменения и резкие перемены внутри в принципе неподвижного и не изменившегося общества в течение одной ночи, возникает масса путаницы, какая-то глухая борьба, какие-то непонятные телодвижения. И наряду с искренними попытками оживить что-то, внести какую-то новую творческую струю в этот поток, присутствует масса фальши, масса дурного вкуса, и это даже становится еще более видным, чем в прежние, так называемые «застойные» времена, потому что стали больше говорить. Говорить стали больше, но манера речи еще не выработана, не выработана также и нравственная основа этой речи.

Верю ли я в это? Верить в это совершенно невозможно, здесь нет никакого постулата веры, я пока еще не увидел ничего священного. Другое дело, что можно надеяться, и я, разумеется, вместе со всеми надеюсь, что что-нибудь толковое получится.

МИНЧИН: Почему столько шума и прессы вокруг «Письма десяти»?

АКСЕНОВ: Я думаю, что и шум вокруг «Письма десяти» возник, потому что не выработана еще манера речи и нравственная основа «гласности». С другой стороны, множество сил «темных», прикидывающихся только сторонниками перемен, множество таких субъектов, которые в принципе остались на тех же своих местах, особенно в культуре, пытались демагогически раздуть это письмо и начать свистопляску идеологическую вокруг него, чтобы показать как бы «лицо врага» и «как мы смело боремся» с этим врагом. Когда меня спрашивают об этом и задают вопрос, почему ты подписал «письмо десяти», я обычно отвечаю: а как же я мог его не подписать, если бы я его не подписал, тогда бы оно было «письмом девяти», а не «письмом десяти».

МИНЧИН: Ходят слухи, что вы или собираетесь, или уже уехали в Советский Союз. Вернулись бы, появись такая возможность?

АКСЕНОВ: Слухам верить не надо. Нет, я не собираюсь уехать в Советский Союз. Я, честно говоря, после здешних зим, а может, главным образом, после того, что произошло со мной в течение нескольких лет перед эмиграцией, перед высылкой из Советского Союза, уже совершенно как-то не представляю себя работающим писателем в том обществе.

МИНЧИН: Что вы думаете о прибавлении в русской литературе Нобелевских лауреатов?

АКСЕНОВ: Вопрос как-то странно поставлен. Однако принцип его ясен, и я думаю — должен сказать, может, я вас этим огорчу, но я думаю, что Бродский — это совсем не то, что я имею в виду, когда говорю «поэт» или «поэзия».

Впрочем, он хоть и несуразно, нескладно, но вполне скроен для нобелевского фрака. Ничем не хуже своего предшественника, поэта из Нигерии Вола Соинки, и ничем не лучше своего главного соперника Чингиза Айтматова.

МИНЧИН: И, конечно: над чем вы работаете сейчас? Какие планы на ближайшую «пятилетку»?

АКСЕНОВ: Я сейчас, в промежутках между рассеиванием «разумного», «доброго», «вечного» в мэрилендских университетах, работаю попеременно над двумя проектами, один — это мой первый, сугубо американский роман, действие которого происходит целиком в Америке, а именно, в Вашингтоне. Второй — понемножку я начинаю писать семейную хронику, уходящую в двадцатые годы, хронику семьи московских интеллигентов.

МИНЧИН: Вопрос, который бы вы хотели задать самому себе и ответить?

АКСЕНОВ: Вопрос таков: который час, спрашиваю я себя, и отвечаю: 10 часов 10 минут. Всего доброго.

21 декабря 1987 г. Перед Рождеством, из Нью-Йорка в Вашингтон

Последнее интервью[513]. Беседовала Ольга Кучкина 12.01.2008

— Вася, давай поговорим о любви. У Тургенева была Виардо, у Скотта Фитцджеральда — Зельда, у Герцена — Наташа, не будь ее, не родилась бы великая книга «Былое и думы». Что такое для писателя его женщина? Случалось в твоей жизни, что ты писал ради девушки, ради женщины?

— Так не было… Но все же такое возвышенное было. И наша главная любовь — я не знаю, как Майя на это смотрит, но я смотрю так: Майя, да.

— Хорошо помню: Дом творчества в Пицунде, ты появляешься с интересной блондинкой, и все шушукаются, что, мол, Вася Аксенов увел жену у известного кинодокументалиста Романа Кармена…

— Я ее не уводил. Она была его женой еще лет десять.

— Ты с ним был знаком?

— Нет. Я один раз ехал с ним в «Красной стреле» в Питер. Я был под банкой. А я уже слышал о его жене. И я ему говорю: правда ли, что у вас очень хорошенькая жена? Он говорит: мне нравится. Так он сказал, и может, где-то отложилось.

— Сколько лет тебе было?

— Года 32 или 33. Я был женат. Кира у меня была жена. Кира — мама Алексея. И с ней как-то очень плохо было… На самом деле мы жили, в общем, весело. До рождения ребенка, до того, как она так располнела…

— Все изменилось оттого, что она располнела? Тебя это стало… обижать?..

— Ее это стало обижать. Я к этому времени стал, ну, известным писателем. Шастал повсюду с нашими тогдашними знаменитостями… разные приключались приключения… она стала сцены закатывать…

— А начиналось как студенческий брак?

— Нет, я уже окончил мединститут в Питере. И мы с другом поехали на Карельский перешеек, наши интересы — спорт, джаз, то-се. И он мне сказал: я видел на танцах одну девушку… Она гостила там у своей бабушки, старой большевички. Та отсидела в тюрьме, ее только что отпустили, это был 1956 год. А сидела она с 1949-го…

— И твоя мама сидела…

— Моя мама сидела в 1937-м. А Кирину бабушку каким-то образом приплели к делу Вознесенского…

— Какого Вознесенского?

— Не Андрея, конечно, а того, который направлял всю партийную работу в Советском Союзе. Его посадили и расстреляли. Приходил его племянник, который рассказывал, как тот сидел в тюрьме в одиночке и все время писал письма Сталину, что ни в чем не виноват. И вдруг в один прекрасный момент Политбюро почти в полном составе вошло в его камеру, и он, увидев их, закричал: я знал, друзья мои, что вы придете ко мне! И тогда Лазарь Каганович так ему в ухо дал, что тот оглох.

— Зачем же они приходили?

— Просто посмотреть на поверженного врага.

— Садисты…

— А Кира кончала институт иностранных языков и пела разные заграничные песенки очень здорово…

— И твое сердце растаяло.

— Вот именно. А потом… всякие штучки были…

— Штучки — любовные увлечения?

— Любовные увлечения. Это всегда по домам творчества проходило. И вот как-то приезжаем мы в Дом творчества в Ялте. Там Поженян, мой друг. Мы с ним сидим, и он потирает ручки: о, жена Кармена тут…

— Потирает ручки, думая, что у тебя сейчас будет роман?

— Он думал, что у него будет роман. Она только что приехала и подсела к столу Беллы Ахмадулиной. А мы с Беллой всегда дружили. И Белла мне говорит: Вася, Вася, иди сюда, ты знаком с Майей, как, ты не знаком с Майей!.. И Майя так на меня смотрит, и у нее очень измученный вид, потому что у Кармена был инфаркт, и она всю зиму за ним ухаживала, и когда он поправился, она поехала в Ялту. А потом она стала хохотать, повеселела. А в Ялте стоял наш пароход «Грузия», пароход литературы. Потому что капитаном был Толя Гарагуля, он обожал литературу и всегда заманивал к себе, устраивая нам пиры. И вот мы с Майей… Майя почему-то всегда накрывала на стол, ну как-то старалась, я что-то такое разносил, стараясь поближе к ней быть…

— Сразу влюбился?

— Да. И я ей говорю: вот видите, какая каюта капитанская, и вообще как-то все это чревато, и завтра уже моя жена уедет… А она говорит: и мы будем ближе друг к другу. Поженян все видит и говорит: я ухожу… И уплыл на этой «Грузии». А мы вернулись в Дом творчества. Я проводил Киру, и начались какие-то пиры. Белла чего-то придумывала, ходила и говорила: знаете, я слыхала, что предыдущие люди закопали для нас бутылки шампанского, давайте искать. И мы искали и находили.

— Развод Майи был тяжелым?

— Развода как такового не было, и не было тяжело, она хохотуха такая была. Все происходило постепенно и, в общем, уже довольно открыто. Мы много раз встречались на юге и в Москве тоже. Я еще продолжал жить с Кирой, но мы уже расставались. Конечно, было непросто, но любовь с Майей была очень сильная… Мы ездили повсюду вместе. В Чегет, в горы, в Сочи. Вместе нас не селили, поскольку у нас не было штампа в паспорте, но рядом. За границу, конечно, она ездила одна, привозила мне какие-то шмотки…

— Время самое счастливое в жизни?

— Да. Это совпало с «Метрополем», вокруг нас с Майей все крутилось, она все готовила там. Но это уже после смерти Романа Лазаревича. Мы в это время были в Ялте, ее дочь дозвонилась и сказала.

— Он не делал попыток вернуть Майю?

— Он нет, но у него друг был, Юлиан Семенов, он вокруг меня ходил и говорил: отдай ему Майку.

— Что значит отдай? Она не вещь.

— Ну да, но он именно так говорил.

— У тебя нет привычки, как у поэтов, посвящать вещи кому-то?

— Нет. Но роман «Ожог» посвящен Майе. А рассказ «Иван» — нашему Ванечке. Ты слышала, что случилось с нашим Ванечкой?

— Нет, а что? Ванечка — внук Майи?

— Ей внук, мне был сын. Ему было 26 лет, он окончил американский университет. У Алены, его матери, была очень тяжелая жизнь в Америке, и он как-то старался от нее отдалиться. Уехал в штат Колорадо, их было три друга: американец, венесуэлец и он, три красавца, и они не могли найти работы. Подрабатывали на почте, на спасательных станциях, в горах. У него была любовь с девушкой-немкой, они уже вместе жили. Но потом она куда-то уехала, в общем, не сладилось, и они трое отправились в Сан-Франциско. Все огромные такие, и Ваня наш огромный. Он уже забыл эту Грету, у него была масса девушек. Когда все съехались к нам на похороны, мы увидели много хорошеньких девушек. Он жил на седьмом этаже, вышел на балкон… Они все увлекались книгой, написанной якобы трехтысячелетним китайским мудрецом. То есть его никто не видел и не знал, но знали, что ему три тысячи лет. Я видел эту книгу, по ней можно было узнавать судьбу. И Ваня писал ему письма. Там надо было как-то правильно писать: дорогому оракулу. И он якобы что-то отвечал. И вроде бы он Ване сказал: прыгни с седьмого этажа…

— Какая-то сектантская история.

— Он как будто и не собирался прыгать. Но у него была такая привычка — заглядывать вниз…

— Говорят, не надо заглядывать в бездну, иначе бездна заглянет в тебя.

— И он полетел вниз. Две студентки тогда были у него. Они побежали к нему, он уже лежал на земле, очнулся и сказал: я перебрал спиртного и перегнулся через перила. После этого отключился и больше не приходил в себя.

— Как вы перенесли это? Как Майя перенесла?

— Ужасно. Совершенно ужасно. Начался кошмар.

— Когда это случилось?

— В 1999 году. Мы с ним дружили просто замечательно. Как-то он оказался близок мне. Лучшие его снимки я делал. Я еще хотел взять его на Готланд. Я, когда жил в Америке, каждое лето уезжал на Готланд, в Швецию, там тоже есть дом творчества наподобие наших, и там я писал. Этот дом творчества на вершине горы, а внизу огромная церковь святой Марии. Когда поднимаешься до третьего этажа, то видишь химеры на церкви, они заглядывают в окна. Я часто смотрел и боялся, что химера заглянет в мою жизнь. И она заглянула. Майя была в Москве, я — в Америке. Мне позвонил мой друг Женя Попов и сказал…

— Мне казалось, что, несмотря ни на что, жизнь у тебя счастливая и легкая.

— Нет, очень тяжелая.

— Ты написал рассказ о Ванечке — тебе стало легче? Вообще, когда писатель перерабатывает вещество жизни в прозу, становится легче?

— Не знаю. Нет. Писать — это счастье. Но когда пишешь про несчастье — не легче. Она там, в рассказе, то есть Майя, спрашивает: что же мы теперь будем делать? А я ей отвечаю: будем жить грустно.

— Вася, а зачем ты уехал из страны — это раз и зачем вернулся — два?

— Уехал, потому что они меня хотели прибрать к рукам.

— Ты боялся, что тебя посадят?

— Нет. Убьют.

— Убьют? Ты это знал?

— Было покушение. Шел 1980 год. Я ехал из Казани, от отца, на «Волге», летнее пустое шоссе, и на меня вышли «КамАЗ» и два мотоцикла. Он шел прямо мне навстречу, они замкнули дорогу, ослепили меня…

— Ты был за рулем? Как тебе удалось избежать столкновения?

— Просто ангел-хранитель. Я никогда не был каким-то асом, просто он сказал мне, что надо делать. Он сказал: крути направо до самого конца, теперь газ, и крути обратно, обратно, обратно. И мы по самому краю дороги проскочили.

— А я считала тебя удачником… Ты так прекрасно вошел в литературу, мгновенно, можно сказать, начав писать, как никто не писал. Работа сознания или рука водила?

— В общем-то рука водила, конечно. Я подражал Катаеву. Тогда мы с ним дружили, и он очень гордился, что мы так дружны…

— Ты говоришь о его «Алмазном венце», «Траве забвения», о том, что стали называть «мовизмом», от французского «мо» — слово, вкус слова как такового? А у меня впечатление, что сперва начал ты, тогда и он опомнился и стал по-новому писать.

— Может быть. Вполне. Он мне говорил: старик, вы знаете, у вас все так здорово идет, но вы напрасно держитесь за сюжет, не надо развивать сюжет.

— У тебя была замечательная бессюжетная вещь «Поиски жанра» с определением жанра «поиски жанра»…

— К этому времени он с нами разошелся. Уже был «Метрополь», а он, выступая на своем 80-летии по телевизору, сказал: вы знаете, я так благодарен нашей партии, я так благодарен Союзу писателей… Кланялся. Последний раз я проезжал по Киевской дороге и увидел его — он стоял, такой большой, и смотрел на дорогу… Если бы не было такой угрозы моим романам, я бы еще, может, не уехал. Были написаны «Ожог», «Остров Крым», масса задумок. Все это не могло быть напечатано здесь и стало печататься на Западе. И на Западе же, когда я начал писать свои большие романы, произошла такая история. Мое главное издательство «Рэндом Хауз» продалось другому издательству. Мне мой издатель сказал: не волнуйся, все останется по-старому. Но они назначили человека, который сперва присматривался, а потом сказал: если вы хотите получать прибыль, вы должны выгнать всех интеллектуалов.

— И ты попал в этот список? Прямо как у нас.

— Приноси доход или пропадешь — у них такая поговорка. Этот человек стал вице-президентом издательской компании, и я понял, что моих книг там больше не будет. И я вдруг понял, что возвращаюсь в Россию, потому что опять спасаю свою литературу. Главное, я вернулся в страну пребывания моего языка.

— Вася, ты жил в Америке и в России. Что лучше для жизни там и здесь?

— Меня греет то, что в Америке читают мои книги. Это, конечно, не то, что было в СССР… Но меня издают тиражами 75 тысяч, 55 тысяч…

— Но я спрашиваю не о твоих эгоистических, так сказать, радостях, я спрашиваю о другом: как устроена жизнь в Америке и как у нас?

— В Америке удивительная жизнь на самом деле. Невероятно удобная, уютная. Во Франции не так уютно, как в Америке.

— В чем удобство? К тебе расположены, тебе улыбаются, тебе помогают?

— Это тоже. Там много всего. Там университет берет на себя множество твоих забот и занимается всей этой бодягой, которую представляют формальности жизни, это страшно удобно.

— А что ты любишь в России?

— Язык. Мне очень язык нравится. Больше ничего не могу сказать.

— Кому и чем чувствуешь ты себя обязанным в жизни?

— Я сейчас пишу одну штуку о моем детстве. Оно было чудовищным. И все-таки чудовище как-то давало мне возможность выжить. Мама отсидела, отец сидел. Когда меня разоблачили, что я скрыл сведения о матери и об отце, меня выгнали из Казанского университета. Потом восстановили. Я мог загреметь на самом деле в тюрьму. Потом такое удачное сочетание 60-х годов, «оттепели» и всего вместе — это закалило и воспитало меня.

— Ты чувствовал себя внутри свободным человеком?

— Нет, я не был свободным человеком. Но я никогда не чувствовал себя советским человеком. Я приехал к маме в Магадан на поселение, когда мне исполнилось шестнадцать лет, мы жили на самой окраине города, и мимо нас таскались вот эти конвои, я смотрел на них и понимал, что я не советский человек. Совершенно категорично: не советский. Я даже один раз прицеливался в Сталина.

— Как это, в портрет?

— Нет, в живого. Я шел с ребятами из строительного института по Красной площади. Мы шли, и я видел Мавзолей, где они стояли, — черные фигурки справа, коричневые слева, а в середине — Сталин. Мне было девятнадцать лет. И я подумал: как легко можно прицелиться и достать его отсюда.

— Представляю, будь у тебя что-то в руках, что бы с тобой сделали.

— Естественно.

— А сейчас ты чувствуешь себя свободным?

— Я почувствовал это, попав на Запад. Что я могу поехать в любое место земного шара, и могу вести себя, как захочу. Вопрос только в деньгах.

— Как и у нас сейчас.

— Сейчас все совсем другое. Все другое. Кроме прочего, у меня два гражданства.

— Если что, будут бить не по паспорту.

— Тогда я буду сопротивляться.

— Возвращаясь к началу разговора, женщина для тебя, как писателя, продолжает быть движущим стимулом?

— Мы пожилые люди, надо умирать уже…

— Ты собираешься?

— Конечно.

— А как ты это делаешь?

— Думаю об этом.

— Ты боишься смерти?

— Я не знаю, что будет. Мне кажется, что-то должно произойти. Не может это так просто заканчиваться. Мы все дети Адама, куда он, туда и мы, ему грозит возвращение в рай, вот и мы вслед за ним…

Блиц-опрос

— Что значит красиво стареть?

— Это ты у меня взяла?

— У себя, а у тебя есть такой вопрос?

— По-моему, есть.

— И какой ответ?

— Я не помню.

— А сымпровизировать?

— Все-таки не сдаваться, а как-то кружиться.

— Как бы ты прожил свою жизнь, если бы не стал писателем?

— Не могу себе представить.

— Какое главное свойство твоего характера?

— Я люблю писать.

— А что в других людях тебе нравится больше всего?

— То, что они не любят писать.

— Есть ли у тебя какой-нибудь девиз жизненный или жизненное правило?

— Я считаю, что надо все время писать. Раз ты писатель, то, когда ты пишешь, у тебя все должно само получаться.