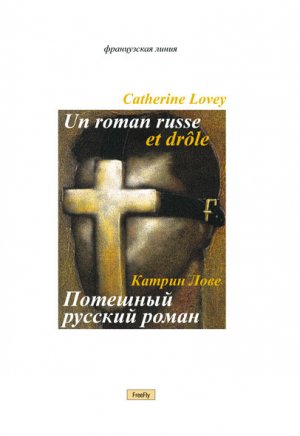

Потешный русский роман Лове Катрин

— Это смешно. Тебе прекрасно известно, что я завожу только короткие романы. Надолго никто не задерживается.

— Видимо, среди кучи «короткоиграющих» мужиков нашелся некто, возомнивший себя чуточку менее проходной фигурой.

— Если и так, зачем этому человеку ключ от моей квартиры?

— Так он демонстрирует свою власть, превосходство. Он может входить к тебе, когда захочет.

— Зачем?

— Да низачем. Просто чтобы продемонстрировать тебе эту власть.

— Не понимаю.

— Именно поэтому с тобой такое и происходит.

— Да со мной такое впервые, Марин!

— Все когда-то случается впервые, старушка. Можешь описать мне профиль твоих последних, э-э-э, не знаю, как их называть, может, «сердечки транзитом», как тебе? Попытаюсь вычленить из общего списка тех, кто способен на нечто подобное.

— Профиль? Они же не подозреваемые, черт возьми!

— Мое дело предложить.

— И потом, не так уж их и много, ну, мужчин.

— Тем лучше. Если список короткий, я справлюсь быстрее.

— Марин…

— Да?

— Я допускаю, что причина в другом. Кого-то может интересовать то, чем я сейчас занимаюсь.

— С чего бы твоему любовнику интересоваться тем, что ты делаешь?

— Вот спасибо, добрая ты моя.

— Просто я реалистка, а ты нет.

— Надо же, я и не знала.

— В том-то и заключается разница между нами. Это объясняет, почему ты пишешь романы, а я работаю. И почему другие люди, в том числе твои любовники и весь остальной мир, работают, пока ты пишешь.

— Ты очень меня утешила.

— Я описываю суровую реальность, дорогая. Я питаю огромное уважение к пишущим людям, что бы мы делали без них в самолетах и на пляжах.

— Предупреждаю, Марин, я уже влезла на стул и готовлюсь сунуть голову в петлю.

— Пока одни пишут, другим приходится вкалывать, производить материальные блага и оказывать услуги первостепенной важности, например, вершить правосудие.

— Ну конечно, правосудие!

— Именно, я без колебаний причисляю правосудие к услугам первостепенной важности.

— Объясни, по какой причине, пока я не оттолкнула стул левой ногой.

— Если позволить преступникам бегать по улицам, даже такие лунатики, как ты, не смогут написать ни строчки.

— Как разумно устроена природа, Марин, и до чего же мудр Господь!

— И велик, дорогая. Волки режут овец, кошки ловят мышей, черви роют подземные ходы, проветривая почву, ночных бабочек больше, чем дневных, двуногие реалисты трудятся и оказывают услуги, а романтики пишут романы, что, тем не менее, не должно мешать им взглянуть на замок во входной двери и выяснить, не взломан ли он.

— Марин…

— Что?

— Я действительно не понимаю, кто мог…

— Над чем ты сейчас работаешь?

— Над русским романом.

— Снова!

— Снова.

— В нем что, будет две тысячи страниц?

— Марин, петля уже у меня на шее.

— У тебя в столе, случайно, не лежат папки с «горяченькими» конфиденциальными сведениями?

— Нет.

— Тогда забудь. Если к тебе действительно влезли, это был акт устрашения. Любовного устрашения.

— Но зачем?

— Чтобы передать послание.

— Не понимаю какое.

— Ничего удивительного! Ты много чего о многом понимаешь, даже о самых абсурдных вещах, но никогда ничего не смыслила ни в любви, ни в привязанности, ни в одержимости, ни в ревности. В этом суть твоего очарования.

— Не люблю, когда ты так со мной говоришь, Марин. Можно подумать, твоя собственная жизнь записана начисто на веленевой бумаге.

— Могу выразиться яснее, подруга, смени замок и посмотри, что будет.

— Знаешь, вокруг Ходорковского ведутся всяческие игры, и я подумала, что, если…

— Ты ведь сказала, что пишешь роман.

— Пишу.

— Значит, этот твой Ходорковский будет героем романа?

— Верно.

— Следовательно, играм конец.

— Не понимаю.

— Ч.Т.Д.[17], дорогая. Всем плевать. Могу тебя заверить, что миру плевать на судьбу реального Ходорковского, что уж говорить о литературном герое! Этот тип — идеальный козел отпущения для народа, который растерзал бы его на куски — если бы мог, и идеальная отмазка для Запада.

— Отмазка?

— Ну да, «дело Ходорковского» — отличный повод для вечной и бесконечной песни о правах человека и всей остальной чепухе. В данном случае можно защищать права предпринимателя. Ладно, хватит, тебе все это известно куда лучше, чем мне. Если ты действительно хочешь оказать честь Ходорковскому, помести его в роман и оставь там.

— Я слезаю со стула, Марин, боюсь, крюк не выдержит.

— На твоем месте, я бы изменила ему имя, этому твоему Ходорковскому. Подобрала бы что-нибудь более простое, музыкальное, не такое русское. Если собираешься сделать из человека героя, придай ему романтический облик. Реальность выглядит устрашающе.

— Почему всех вас так волнует проблема героя?

— Какой же роман без героя, дорогая? Еероический герой должен быть романтиком. Он рискует все потерять, но в конце концов берет верх над своими врагами, он красиво страдает, никогда не отчаивается, а любит так… как бы получше выразиться… романтично, да, вот именно, он герой романа, и у него романтическое чувство, которое захватывает и нас, читателей. Мне очень жаль, но твой продажный бизнесмен этому профилю не соответствует. Я бы на твоем месте…

— Будь ты на моем месте, Марин, думаю, ты давно оттолкнула бы стул ногой, такие, как ты, умеют завязывать настоящую «скользящую петлю» и рассчитывать соотношение сил между телом, которое предстоит повесить, и крюком, который должен выдержать его вес.

— Полагаю, это комплимент?

— Да.

— Когда ты уезжаешь в Россию?

— Дней через двенадцать.

— Значит, успеешь поменять замок.

Ирландия

В воздухе сегодня столько электричества, что затянутое тучами небо грозит вот-вот расколоться и обрушить на мир грязный ледяной дождь. Эта мерзость проникает под крыши домов, в кроны деревьев, стирает контуры гор и силуэты людей, вышедших утром из дома по делам и без оных, она заползает им под череп, пропитывает мысли, и они бегут, как крысы с корабля. В небе столько электричества, что самое простое и разумное, что можно предпринять, это сложить немного вещичек в заплечный мешок и отправиться в путь, задрав нос или глядя в землю, не имеет значения, потому что ничего лучше живой человек сделать все равно не может.

По другую сторону границ, за которыми простираются бескрайние российские земли, нашпигованные полезными ископаемыми, действующий президент завел себе заводного дельфина. Стоит нажать на кнопку, и китообразное начинает шевелить плавниками. Фотография президента и его млекопитающего стала медийным хитом. Если вглядеться повнимательней, сразу все понимаешь. Нет нужды слушать комментарии специалистов-дельфинологов. Во всяком случае, никто их не слушает и не читает. В диких российских степях людям и без того есть чем заняться. И мне тоже.

Мой разум зациклен на разлитом в воздухе напряжении и поглощен разнообразными мрачными мыслями. Я думаю о людях, у которых вдруг начинает болеть нога или какая-нибудь другая часть тела, болит и не проходит. Они идут к врачу и узнают, что скоро умрут. Врач сообщает им, что эта вроде бы ерундовая болячка — вершина айсберга, таящегося в глубине тела. Узнав новость, люди смотрят в окно и проклинают дождь. А ведь специалист только что сказал, что их судьба вскоре канет в небытие, их собственная судьба вместе с их телами, душами и мыслями. Через несколько недель или месяцев их не станет. Думаю, некоторые, выслушав врача и посмотрев в окно, задаются вопросом, когда они смогут пуститься в путь, теперь, после того как ледяная глыба начала дрейфовать и вот-вот их придавит. Я знаю, что в этот же самый момент другим людям, у которых тоже заболела нога, говорят, что все это ерунда и боль скоро пройдет. Они выходят на улицу, покупают лотерейный билет, выигрывают крупную сумму — или не очень крупную, встречают красивую девушку, она сидит на скамейке у озера. Существует как минимум два типа романов и два же, как минимум, типа читателей романов. Одни совершенно не сопрягаются с другими. Они селятся отдельно друг от друга, у них разные жизни и разные книжные пристрастия. Все перемешиваются со всеми в реальной жизни, в которой события могут происходить одновременно, сообщение о скорой гибели, выигрышный билет лотереи, изумительная девушка на скамейке на берегу озера и — в путь, задрав нос или глядя в землю, это не имеет значения.

Сегодня, когда тревога струится вниз по стволам деревьев и моим ногам, я говорю себе, что единственный выход — уехать в Ирландию, немедленно, не раздумывая, взять книги, компьютер и уехать, потому что Ирландия — единственная страна, где электричество на берегу океана, у подножия черных скал, не помешает мне думать о частях тел и о том зле, что может предвещать еще худшее зло, а может и не предвещать. Ирландия такое место, где хочется думать о другом, например о прекрасных суматошных вещах, далеких и от реальности, и от вымысла. У подножия скал океанский прибой небывало силен, он подхватывает вас и уносит на бал ведьм. Если летающих мётел и не существует, там они подцепляют вас за задницу и подбрасывают в воздух. Я это утверждаю, хотя ирландские пейзажи, возможно, не имеют ничего общего с древней магией. Но сегодня, в этот неспокойный день, я прихожу к выводу, что мне будет лучше отправиться на буйновосторженный остров, а не на русскую землю, пропитанную несчастьями, которые никто никогда не оплакивает. Даже у тех, кто любит Россию, нет времени лить слезы. Многие пьют или покидают страну, чтобы никогда не возвращаться. Все те, кто остаются, утешаются мыслью о том, что на бескрайних российских равнинах смерть настигнет их быстрее. Нигде в мире люди, играя в «Монополию», не покупают ни клочка русской земли. Россия слишком далекая, слишком холодная, слишком бедная и слишком серая страна. Единственное, что представляет интерес, ее недра с природными богатствами, но для большинства смертных они недоступны. И с ними всегда много мороки. Должна признаться, что об Ирландии я думаю только в электрические дни, в остальное время мне не хватает России. Через несколько часов я скорее всего уеду не на Запад, а на Восток, полный страхов и тревог. В настоящих романах, вышедших из-под пера самоуверенных авторов, героев с первых страниц ждут нескончаемые приключения — жестокие, поучительные, почти всегда логичные. Одно событие следует за другим, и ничто так мало не похоже на реальную жизнь, как романы веселых романистов. Я начинаю беспокоиться за судьбу моего русского романа. Работа совсем не продвигается, у меня нет ни героев, ни приключений, и больше всего я сейчас хочу уехать в Ирландию.

Часть II

«Мне о многом хотелось поговорить в этот раз в этом мартовском № моего “Дневника”. И вот опять как-то так случилось, что то, об чем хотел сказать лишь несколько слов, заняло все место. И сколько тем, на которые я уже целый год собираюсь говорить и все не соберусь. Об ином именно надо бы много сказать, а так как весьма часто выходит, что очень многое нельзя сказать, то и не принимаешься за тему».

Федор Достоевский. Дневник писателя 1877 год

Дверь

Кто-то остервенело барабанит в дверь. Находящаяся в квартире молодая женщина очень напугана. Эта женщина — я. За окном поздний вечер. Темнота окутала незнакомый город, на улицах столицы затихает гул славянского языка, незнакомцы с пластиковыми пакетами в руках спешат по домам. Молодая женщина, я, за дверью квартиры знает всего несколько русских слов. Она одна. Я одна в этом жилище, состоящем из комнаты и «удобств» за шторкой — WC[18], раковины и шланга с насадкой. Чтобы принять душ в этой крохотной квартирке на московской окраине, нужно прикрепить шланг к крану над раковиной. В этой же раковине можно помыть посуду и постирать — в одной и той же раковине одной и той же убогой квартирки в отдаленном районе огромного, бурно развивающегося города.

Не знаю, кто барабанит в мою дверь, пытаясь ее взломать, может, какой-нибудь алкаш, потерявший не только ключи, но и голову. Начало одиннадцатого. Тот, кто стучит в мою дверь, явно приустал, но мой страх растет, потому что дверь точно не выдержит. Дверь советских времен только называется дверью, как и многие другие вещи той эпохи, хотя название вовсе не соответствует сути. В данном конкретном случае речь должна идти о прямоугольной, толстой и прочной конструкции с ручкой и надежным запирающим устройством, таким, чтобы хам, колотящий по нему руками и ногами, мог произвести много шума, но не взломать за считанные минуты. Лестничная клетка, ведущая к двери советского образца, над которой в этот самый момент издевается некто неизвестный, тоже являет собой доперестроечный образчик лестничных клеток. Она темная, холодная и провоняла множеством мерзких запахов, осевших на стенах от пола до потолка. Дверь подъезда, ведущая к квартире с раковиной, шлангом и женщиной, прячущейся за пластиковой шторой, тоже выглядит устрашающе противной. В России 2008 года большинство населения живет в ветхих домах, новых — не важно дешевых или дорогих — домов совсем немного. За исключением этих нескольких исключений все относится к эпохе «до». Она, эпоха, закончилась в ноябре 1989 года. Следует запомнить эту дату, именно тогда раздались сухие удары экскаваторных ковшей о железобетон. Нельзя забывать и о 1991-м, годе, когда рухнула Империя. Во всяком случае, так считает и подавляющее большинство русских, оплакивающих эту Империю, и меньшинство, особенно те, кто любит красивые дома, красивые машины, красивые дела, красивые обещания и красивые надежные двери. Официально, все рухнуло очень быстро. Тем не менее некоторые советские социалистические модели, считавшиеся весьма хлипкими, остались на своем месте. В том числе двери и образ жизни, устоявшие в новой, обобранной до нитки России. Как, черт возьми, они сумели удержаться на поверхности? Никто этого не знает. Они просто есть, как старая добрая ржавчина, которую ничто не берет. Повсюду, куда ни кинь взгляд, увидишь хлипкие двери, грязные смрадные лестничные клетки, квартиры с раковинами и шлангами и разбитые жизни, называемые жизнями только потому, что у всякой вещи должно быть название. После великого переворота все в России до невозможности подорожало, даже нищета, веками ни копейки не стоившая в этой стране. Слова раньше и теперь стали ключевыми. Тогда и сейчас — два простых слова, с помощью которых можно составить почти все фразы современного повседневного языка. Теперь никому не нужно читать газеты и слушать новости, чтобы узнать, что думает каждый человек.

Моя советская дверь не выдержала. Я спряталась за желтой, в зеленый цветочек, шторкой. Шланг надет на кран раковины. Я трясусь от страха, готовлюсь направить струю воды в рожу тому, кто ко мне вломился, и слышу звук шаркающих шагов. Посмотреть не хватает духу. Чужак двигает стул по кафельной плитке пола, садится, нет — плюхается на него. Наверное, он устал или просто ленив по натуре. Из тех агрессоров, которые ждут, когда жертва сама явится на заклание. Щелкает зажигалка, человек затягивается сигаретой, выдыхает, дышит спокойно и размеренно. Кажется, ничто не способно вывести этого преступника из равновесия, даже долгие часы ожидания. Я отказываюсь умирать от тахикардии без борьбы, резко отдергиваю занавеску и наставляю на него шланг, как грозное оружие. Сидящий на стуле человек смотрит на меня и заходится диким хохотом. Он смеется и спрашивает по-русски с издевательской интонацией «Ты чего? Всегда начеку, да?» Я смотрю на него, сжимая в руке душ — черные волосы, джинсы, майка, я знаю, что знаю этот голос, но не этот длинный тощий силуэт и не это треугольное лицо, с которого на меня с веселым изумлением смотрят усталые глаза.

Я застываю в этой позе на несколько долгих минут. Человек тушит сигарету и тут же закуривает снова. Кроме нескольких произнесенных по-русски слов он ничего не сказал. Я судорожно ищу в памяти имя, которое могла бы связать с этим голосом, и вдруг на ум приходят три буквы, я мысленно повторяю их несколько раз и наконец вспоминаю отчество, Николаевич, и понимаю, что именно этого Николаевича следует присовокупить к имени Лев, и спрашиваю вслух: Лев, это ты? — но не подхожу к сидящему на стуле человеку. Я снова и снова повторяю свой вопрос, потому что знаю, что это имя, Лев, сочетается с прозвучавшим голосом, но не с этим телом и не с лицом, на которое я сейчас смотрю. Он насмешливо, с издевкой интересуется, как у меня дела. Неужели ты все еще живешь с родителями? У меня нет сил ответить улыбкой. Я перехожу на примитивный английский и сообщаю, что меня пустили пожить в эту квартиру, из чего вытекает, что она мне не принадлежит, как и эта дверь, которую до сих пор никому не приходило в голову выламывать. И добавляю, что по глупости, хорошо всем известной глупости Льва Николаевича Николаева, я теперь не смогу закрыть эту самую дверь.

— Зачем тебе запираться?

Я наконец приближаюсь к опознанному мной незнакомцу. Стою рядом, он сидит, как сидел, и перевожу взгляд с его лица на дверь, как будто ищу логическую связь между постаревшим на двадцать лет Львом и изуродованной дверью. Можно подумать, что объяснение витает в пространстве, отделяющем это неузнаваемое человеческое существо от этого предмета из другой эпохи.

Но вот мы беремся за руки, Лев и я, и не отрываясь смотрим друг на друга. Я готова разрыдаться, но Лев не позволяет мне разнюниться. Говорит, что сразу узнал меня, что я красивая, какая ты красивая, говорит он, а я не знаю, ни что положено отвечать в подобный момент, ни на каком языке мне следует изъясняться. Он по-прежнему сидит, я по-прежнему стою и вглядываюсь в каждую черточку этого лица с его сложной историей. Мой растерянный взгляд задерживается на его серо-зеленых, как океан перед штормом, глазах, они все те же, изменилось только выражение.

Я говорю, мешая языки, английский, русский, итальянский, французский, лепечу какие-то жалкие слова, пытаясь сказать, что не понимаю, ни что случилось, ни как это случилось. Лев звонко смеется, произносит в ответ несколько отрывистых фраз, и я наконец узнаю, что в дело вмешался Жан. Я совершенно сбита с толку. За несколько месяцев до моего отъезда Жан прекратил все разговоры о возвращении в Россию, а я не осмеливалась даже намекать на это, чтобы он не увяз, окончательно и бесповоротно, в своей обычной сезонной хандре, в которую уже начал погружаться. И вот теперь выясняется, что Жан, не поставив меня в известность, не только разыскал Льва, но и дал ему адрес, по которому меня можно будет найти, а также номер мобильного телефона. Я растерянно интересуюсь, почему же он не позвонил, смотрю на несчастную дверь и чувствую, как в глубине моего существа закипает застарелая густая ярость. Лев спокойно объясняет, что хотел сделать мне сюрприз. Поскольку я вернулась в Россию, не предупредив его, он решил снова войти в мою жизнь без объявления. Посмотрим, что будет, ну да, посмотрим. Он хихикнул и добавил, что мы, черт возьми, все еще живы, постарели, конечно, но живы и, может, действительно любили друг друга, и ненавидели, а потом забыли, только и всего.

Когда Лев наконец поднялся со стула и начал ходить по квартире, я занервничала. Не знаю почему, но мне это не понравилось, как и слишком тихая, без малейшего дуновения ветра, ночь. Я попробовала отвлечься и зажгла свечу, чтобы прогнать щекочущий ноздри запах табака Льва. Он спросил, не завалялась ли на этой кухне какая-нибудь выпивка, и я притворилась, что ничего не слышала.

Хочется чего-нибудь покрепче, уточнил он, направляясь к холодильнику.

Напитка, который был бы достоин момента.

Он достал бутылку.

Спиртное, достойное твоей радости, смешанной с яростью, Валентина.

Он послал мне воздушный поцелуй.

Достойный моего счастья.

Он ударил себя кулаком в грудь.

И, главное, достойный времени, отпущенного нам до следующего несчастья.

Он глотнул из горлышка.

— Но дверь!

— Мы снова обрели друг друга, а тебя волнует дверь!

— Послушай, Лев…

— Ты думала, я умер, да?

— Зачем ты так говоришь?

— Ты думала, что я умер, Валентина.

— Прекрати.

— И была рада. Я тебя понимаю. Я тоже думал, что ты умерла. И был рад.

— В таком случае, почини эту дверь и разойдемся по могилам.

— Так мы и поступим, любимая.

Лев Николаевич

Жить вместе с Львом Николаевичем непросто — как и с любым русским мужчиной, насколько мне известно. Правильней будет сказать не «жить», а делить повседневность, да и это не совсем точно. Нужно использовать более расплывчатое выражение и сказать, что нелегко делить с Львом Николаевичем Николаевым будничную жизнь. Как и с любым другим русским мужчиной — до получения более подробной информации. С того момента как Лев высадил дверь и вернулся ко мне, мы не живем общей жизнью, а идем в разных темпах по дорогам, которые не сходятся даже за горизонтом.

Если меня что-то радует, Лев отстраняется, если его хандра рассеивается, начинаю тосковать я. Если ночью мне вдруг становится страшно или тоскливо и я прошу его обнять меня, он смеется над моим банальным романтизмом. Русское выражение, которое он использует, имеет иной смысл, но я именно так воспринимаю его иронию. Впрочем, случаются дни, когда нам удается держаться вместе, как если бы мы шли вверх по реке и течение и скользкие камешки на дне делали эти мгновения сладостными, невероятными, ни на что не похожими.

В Москве я чувствую себя потерянной. Я утратила ориентиры, устарела, отстала. Не узнаю ни город, ни людей. Никто не узнает город, даже те, кто в нем живет, в том числе Лев, который практически никогда отсюда не уезжал. Все здесь карикатурно. Ритм жизни — карикатура на жизнь, бедность и богатство — карикатура на все самое плохое. Никто больше не читает в метро и вне метро, все носят майки с надписями и другую одежду и обувь с надписями крупными буквами, даже Лев их носит. Никто больше не ест на улице мороженое, обычное московское мороженое, зато в киосках торгуют мороженым в ярких обертках — таких же, как повсюду в мире. Каждый хочет преуспеть в жизни и преуспевает, более или менее, потому что успех стал карикатурой на свободу, а свобода — торговой вывеской, зазывно мигающей двадцать четыре часа в сутки.

Через несколько дней после нашего, с позволения сказать, воссоединения и после того, как мы начали делить своего рода повседневность, я потребовала, чтобы Лев починил изуродованную дверь. Однажды вечером он вернулся с материалом, инструментами и сразу после полуночи занялся делом, не думая ни о времени, ни о реакции соседей на шум. Он пилил и разговаривал со мной, забивал гвозди и разговаривал, стучал молотком и объяснял, что думает о моей стране. Я не знала, что Лев приезжал, но сразу поняла, что он не врет и ему есть что сказать. Я могла и не услышать, что он говорит, потому что затыкала уши из-за адского шума и страха, что соседи по лестничной клетке вот-вот начнут скандалить. Лев поехал ко мне на родину, когда у него дома все рухнуло, но я об этом не узнала. Ему пришлось искать средства к существованию, и торговля подержанными машинами оказалась самым надежным делом — уж точно более надежным, чем сочинение стихов и грустных историй, что во все времена являлось простейшим способом умереть голодной смертью. Лев заколачивает гвозди и объявляет, что моя страна хорошо функционирует. Идеально функционирует. Он произносит это без малейшего восхищения в голосе, даже без удивления, просто констатирует факт. Так любая живая душа, коснувшаяся крылом адского пламени, констатирует, что в аду жарко. По словам Льва, в стране, откуда я приехала, царит совершенство, перед домами много больших ухоженных палисадников, а в домах много больших столов, но никто не смеется ни в этих садах, ни за этими столами. Итак, у меня на родине много больших, красивых и безупречных вещей, но они необитаемы, пусты и печальны, холодно печальны, уточняет Лев, ведь печаль бывает и теплой. Вот почему этим вечером он распиливает деревяшки и говорит со мной о моей стране без малейшего придыхания в голосе.

Если я прихожу в отчаяние от того, что вижу в этой неузнаваемой Москве, Лев пожимает плечами и умолкает на много долгих часов. В России абсурд не комментируют. Так повелось с незапамятных времен, а я успела об этом забыть. Лучше уж говорить о дорожающих огурцах и квартплате — ее все время поднимают, о газе, нефти и об отключениях электричества. А еще о перебоях с продуктами и водой, об убожестве предоставляемых населению услуг и средней продолжительности жизни. А еще можно свободно говорить о среднем возрасте, до которого доживают в этой стране люди, поскольку продолжительность жизни падает, в то время как все остальное взапуски растет. Когда меня мучит бессонница, я беру какую-нибудь современную книгу и вычитываю из нее много интересных, незнакомых мне вещей. Современные русские романы больше не начинаются словами «В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака»[19]. Это к лучшему. Так я быстрее засыпаю. Погружаюсь в сон в пустой кровати, не зная, куда ушел Лев. У него есть дочь-подросток и маленький сын, живущий со своей матерью, которая не является матерью девочки. Мне хочется думать, что Лев время от времени ночует в доме одного из своих детей. Наверное, это глупый романтизм — верить, что не все погибло, что теперь, когда Стена и Империя исчезли, русские отцы семейств наконец решили вернуться к исполнению родительских обязанностей. Я лежу в подушках, предаюсь глупым мыслям и поглаживаю разложенные на простыне книги моих современников. Писателей, страдавших от холода, я решила оставить в чемодане.

Я наконец рассказала Льву о причинах, побудивших меня вернуться в его страну, и о своем интересе к судьбе олигарха Михаила Ходорковского. Он заставил меня несколько раз повторить имя. Я произнесла Ходорковский на все лады, сделала ударение на все слоги и увидела, что он не понимает. Он слышал об этом предпринимателе, о его богатстве и разорении, но не заинтересовался им. Даже упоминание об исправительной колонии, о лагерях, не вызвало никакой реакции, как и мои слова о том, что место, где сидит Ходорковский, находится у черта на куличках. Мне даже не понадобилось произносить слово «Сибирь», поскольку, любой русский уверен, что эти самые «кулички» находятся именно у него на родине. Остыв под более чем сдержанным взглядом Льва, я почувствовала себя палеонтологом, разыскивающим кость динозавра. Я попыталась объяснить, почему меня волнует судьба этого человека и почему она, вообще-то, должна интересовать всех и каждого, в первую очередь — русских. Лев кивал — да, да, да, да, да — на каждый мой довод, и я вдруг представила, что у него вместо головы русская народная игрушка, — курочки, клюющие воображаемое зерно, если потянуть за веревочку. Я едва не расплакалась из-за того, что проект, о котором я ему толковала, который был для меня так важен, что даже сердце холодело, нимало его не заинтересовал. А ведь мой собеседник был одним из тех, с кем я когда-то сутки напролет разговаривала обо всем и ни о чем, от реального до запредельного, о литературе, всякой и всяческой, о поэзии, ответственности, абсурдности, власти, изнанке роскоши, жизни и смерти. Двадцать лет спустя, в этой жалкой квартирке, Лев Николаевич Николаев смотрел на меня так, словно давно забыл смысл произносимых мной слов.

Это реальная жизнь, кричу я, жизнь твоей страны, жизнь нашей эпохи, и Лев снова кивает, да, да, да, да, да, да, и маленькие курочки клюют воображаемые зернышки. Когда он наконец удостаивает меня ответом, его голос звучит нежно и мелодично, так обычно разговаривают с незнакомым животным, которое ведь и укусить может. Он заявляет, что мой проект его умиляет. Трогает до глубины души. Он добавляет, что полностью его одобряет, и я не решаюсь спросить, что именно он одобряет. Чем больше осторожничает Лев, тем быстрее растет во мне ярость одомашненного хищника. Шерсть дыбом, когти выпущены, я кричу, что мне тоже плевать на реальную жизнь, но роман напишу, с печалью в душе, но напишу.

— Да, — соглашается Лев.

— И это будет настоящая литература.

— Да, — повторяет Лев.

— Это будет придуманная подлинная история.

— Конечно.

— Там будешь ты, Лев, и Ходорковский, я опишу, какими мы стали, и расскажу, как все могло бы быть.

— Я не хочу фигурировать в этой истории, — отрывисто бросает Лев.

— Правда?

— Да.

— Многие до тебя выражали то же… нежелание, Лев.

— Знала бы ты, насколько мне все равно.

— Почему ты перестал писать?

— Я пишу.

— Неправда.

— Пишу каждый день.

— Ты приводишь меня в отчаяние.

— Оставь отчаяние для романа, Валентина.

Через несколько дней после того, как я открыла Льву истинные мотивы моего приезда, мы встретились с некоторыми из его друзей. Мы сидели на крошечной русской кухне, локоть к локтю вокруг маленького стола, и Лев вдруг заговорил о моем проекте. Он расписывал этот проект, как свое любимое детище, словно ничто в этой жизни не волновало Льва сильнее судьбы поверженного олигарха Михаила Борисовича Ходорковского. Мне стало ужасно противно, я молча выслушивала вежливые, но осторожные замечания собеседников. Друзья Льва старались выражаться крайне деликатно, ведь с иностранцами следует быть обходительными и всячески их подбадривать. В тот вечер у меня появилось чувство, что я проваливаюсь в лежащее в руинах будущее. Судьба олигарха, то, что с ним случилось, его выбор, суд над ним, процессы над помощниками, затеянные ради того, чтобы еще больше его скомпрометировать и как можно дольше держать в заключении, расчленение нефтедобывающей компании «Юкос», способ, которым это было сделано, все это не имело никакого значения ни в жизни собравшихся в маленькой кухне людей, ни в их мыслях. Все эти события, как и замыкание России на себя через дело Ходорковского, не имело никакого отношения к квартире Олега и Тани, где мы собрались и плата за которую стала вдвое выше. Квартплата росла каждый месяц. Очень скоро супругам придется покинуть это жилье, вот только как найти новый приют в городе, где квартиры — даже те, что и квартирами-то не назовешь, — все время дорожают? Ходорковский не имеет к этому никакого отношения и ничего не значит ни для рядового бухгалтера Кирилла, который скоро накопит денег на плазму, ни для Синции, ни для Каспара, ни для Вити — дела у него идут не слишком хорошо, но когда-нибудь это изменится, ни для Льва, который теперь пишет только на заказ, ни для его детей — взрослой дочери и маленького сына, живущих в разных концах города.

Длинный язык Льва привлек ко мне всеобщее внимание. Я олицетворяла собой Запад во всем его блеске, Запад с его легковесными суждениями и замечательными принципами, Запад, совершенно оторванный от реальности. Сидящие вокруг меня люди пили чай и говорили о ценах, не понимая, как жить дальше при такой дороговизне. Я бы не удивилась, начни кто-нибудь из них трогать меня за плечо или хватать за руку, желая убедиться, что я — человек из плоти и крови. Мне было ужасно неловко, но я справилась с собой, переведя разговор на проблему средней продолжительности жизни в России. Я рассчитывала, что эта больная и к тому же засекреченная действительность заинтересует всех. Ни в одной развитой стране никогда ничего подобного не отмечалось, граждане мрут как мухи, причем все в более молодом возрасте, и без чисток, мировой войны и холеры. Я сказала, что цифры ужасны, ужасающи и находятся в свободном падении. Я посмотрела на Олега и объявила, что он, вероятней всего, не доживет до шестидесяти, как и все остальные мужчины, потом взглянула на женщин и заявила, что они умрут на десять лет раньше меня, а я доживу до восьмидесяти пяти лет. Как минимум до восьмидесяти пяти, если все пойдет, как идет. Друзья Льва отреагировали спокойно. Согласились — все, как один, — что цифры и впрямь ужасные, ужасающие и даже плачевные. Других комментариев не последовало. Тогда я спросила, уж не являемся ли мы, часом, свидетелями демографической катастрофы, не идет ли нация ко дну. Все согласились. Катастрофа близка, но насколько, никто сказать не может. Лица окружавших меня людей приобрели замкнутое выражение, час был поздний, смертность населения высокой, веки начали смыкаться, прикрыл глаза и Лев, красивые серо-зеленые глаза, выражающие сожаление по поводу всего услышанного.

Видишь, сказал мне Лев на обратном пути, как хорошо, что люди вроде тебя интересуются этим Ходорковским, здесь никто о нем не думает.

— Почему ты перестал писать?

— Я пишу.

— Не ври.

— Я пишу каждый день.

— Ты пишешь только рекламные тексты для роскошных гостиниц и других подобных заведений.

— Да, и вкладываю в эту работу всю душу и жду, когда откроются еще более дорогие заведения, чтобы предложить им свои услуги.

— Я говорю о настоящем писательстве.

— Я трачу на выживание все свое время, а его, если верить твоим прогнозам, осталось совсем немного.

— Ты ищешь самооправдания.

— Ты разве не заметила, насколько сиюминутна вся наша жизнь? Не поняла, что мы сами творим свою судьбу? Для тебя это обычное дело, а нам в России это в новинку. Все время приходится делать выбор, принимать решение — остаться букашкой или рискнуть все потерять. Это утомительно, Валентина, это изматывает. Так позволь же мне хоть чуть-чуть вложиться в наше фантастическое время.

— Поедем со мной в Сибирь.

— Что?

— Составь мне компанию.

— И что я стану там делать?

— Ничего. Будешь меня сопровождать.

— Очень увлекательно.

— Можем заняться составлением путеводителя по пенитенциарным заведениям, обновить данные, модернизировать их. Присвоим звездочки в соответствии с географическим положением, качеством обслуживания и присутствием высокопоставленных «постояльцев». Можешь продолжить список.

— Кто оплатит эту работу?

— Никто.

— Не думаю, что мои услуги тебе по карману. Я стою дорого, очень дорого.

— Вот почему ты больше не пишешь, Лев. Все дело в твоем нынешнем образе мыслей и в том, что ты не стесняешься говорить подобные вещи. Я стою дорого, очень дорого… Как не совестно!

— Презираешь меня?

— Нет, констатирую факт. Не знала, что писать на глянцевой бумаге фразы типа «джакузи во всех номерах и шлюхи на каждом этаже» такое увлекательное занятие.

— Ну вот, а говоришь, что не презираешь.

— Не уверена, что сумею доставить тебе это удовольствие, Лев.

Грустный праздник

Лев считает, что это ни к чему. Под словом «это» он подразумевает все и ничего. Я знаю, потому что спросила. Я задала вопрос, шаря по шкафчикам в поисках дуршлага для макарон, что ни к чему, Лев? Его первый ответ был «все», второй — «ничего». Я разнервничалась, потому что на кухне не оказалось дуршлага.

Все началось с пищи. Весь ужасный спор, разгоревшийся между мной и Львом. В этот день я рано утром отправилась на поиски свежих итальянских макарон, завезенных официальными импортерами, а не какими-то сомнительными поставщиками. Ходи я по магазинам пешком, угробила бы на этот поиск неделю, а может, и больше, но благодаря маршруткам, общественному транспорту и везению сделала все за полдня. Когда я вернулась в квартиру, Лев взял у меня сумки, чтобы помочь разобрать продукты, и начал спрашивать, потрясая упаковками, что это такое? Я ответила, что это итальянские сокровища, что мы с ним будем пировать, что еще я купила лимон, шафран, сметану, пармезан и мы наконец вернемся к цивилизации. Я была возбуждена и так устала, что автоматически причислила Льва к числу индивидуумов, жаждущих вновь приобщиться к цивилизации. То есть к тем, кому до чертиков надоела русская кухня. Это была грубая ошибка. Лев тут же бросил раскладывать продукты по местам. Сложил их назад в пакеты. Сел. Сказал, что это ни к чему. Я попыталась минимизировать потери. Умолчала о походе по московским магазинам в поисках нужных продуктов и, главное, о том, что заплатить за эти самые что ни на есть банальные продукты пришлось сумму, равную месячной зарплате какой-нибудь приходящей домработницы. Я радостным тоном сообщила, что после многих месяцев русской жизни буду готовить для нас двоих по собственному рецепту — пора тряхнуть стариной, а потом мы сможем позвать друзей на это изысканное блюдо, настоящие taglierini al limone e zafferano[20]. Тут-то Лев и повторил, что это ни к чему, а я захотела узнать, что именно ни к чему. Ситуация быстро накалилась. По большому счету, все было ни к чему и ничто ни к чему не вело, мое присутствие здесь, присутствие рядом со мной Льва, наши попытки объясниться после стольких лет, билет в Сибирь, который я наконец взяла, один билет, только «туда». Сибирь как таковая тоже не имела значения, как и писательство, совсем не важны были романы и жизнь в этой квартире, которую я вскоре покину. Прежние планы утратили всякий смысл, теперь, когда будущее обогнало нас и ничто, даже хорошая итальянская еда, не смягчает горького чувства. Лев итальянской еды не хотел. Я буду есть русские блюда, заорал Лев, буду поглощать их утром, днем и вечером и прекрасно себя при этом чувствовать, а вот тебе лучше вернуться к себе домой и оставить дикарей в покое. Ты должна уехать, и я имею в виду не Москву, продолжает Лев, тебе следует покинуть пределы России и не останавливаться по дороге в республиках, ставших независимыми странами, стать-то они стали, но, надолго ли. Лучше бы тебе поторопиться и отправляться прямиком в свою идеальную страну, туда, где нет лагерей, зато полно денег олигархов. А главное, что я должна сделать, это оставить в покое его, Льва, и всех Львов Великой и Святой Руси, и Ходорковского — он наверняка отлично себя чувствует в Краснокаменске, уже вложил деньги в тамошние урановые шахты и стал еще богаче.

Ладно, отвечаю я.

Ладно, хорошо.

Досадно, что в этой квартире нет дуршлага для макарон. Невозможно приготовить свежую пасту, не слив до конца воду. Это было бы преступлением, не слить воду. Да, преступлением, повторяю я. И добавляю, что понятие это относительное, в разных странах его определяют по-разному, что удивительно. В замечательной стране Италии считается тяжким преступлением переварить макароны и не слить до конца воду. Отдаешь ли ты себе отчет, Лев Николаевич, спрашиваю я, что, если судить по этой мерке, Италия достигла вершин цивилизованности и одновременно предела варварства? Мой собеседник не реагирует.

По сути дела, он требовал, чтобы я покинула квартиру, не принадлежавшую ни ему, ни мне, и уехала из страны, на въезд в которую мне, между прочим, выдали визу. Ситуация показалась мне типично русской, но я не решилась произнести это вслух. Пора было развить мои рассуждения на тему о преступлении, и я себе не отказала. Заявила, что повсюду совершается немыслимое количество преступлений, и никто не чешется. В первую очередь, преступлений против искусства приготовления пищи и хорошего вкуса. В некоторых точках земного шара, привела я пример, готовят рыбу с сыром и майонезом, подают жареную картошку с кислой капустой, запивают любую еду кока-колой. Следом идут преступления против языка. Всех языков, уточняю я, чтобы избежать дискриминации. Я сообщила Льву, что не стану распространяться на эту тему, иначе у меня разболится желудок, а я не хочу развалиться на куски в его присутствии из-за каких-то там слов. Скажу одно, чем хуже люди говорят, тем хуже они пишут и тем хуже мыслят. Вернее, чем меньше они читают, чем меньше пишут, тем реже размышляют. Все это старомодно, признала я, но то, что не старомодно, и даже ново, не имеет никакого значения. Потом я зацепилась за слово «желание», неосознанно зацепилась, и объявила, что проблема желания — центральная в вопросе о языке. Честно говоря, я понятия не имела, к чему веду, но не умолкала. Гневный взгляд Льва пригвождал меня к обоям брежневских времен, но я не собиралась весь оставшийся день торчать у стенки. У меня была назначена важная встреча в гостинице «Метрополь». Я посмотрела на часы, не решаясь оставить в покое тему желания, которая несколько секунд назад стала центральной. Я уже опаздывала. Пришлось сказать, что случилось нечто — что именно я не знаю, — и во всех языках слова, относящиеся к желанию, стали употреблять где ни попадя. Джакузи во всех номерах, шлюхи на всех этажах. До недавнего времени, не скажу точно до какого именно, этими словами пользовались осторожно, исключительно в разговорах о любви, расставании, мечтах, будущем, тоске и смерти. А теперь, совершенно неожиданно, слово «желание» как с цепи сорвалось. Следом за ним другие утонченные, трепетные слова устремились в гнилостную яму языков, всех языков, подчеркиваю я, памятуя о глобализации. Вот так, говорю я, и мой тон подразумевает конец рассказа.

Я почувствовала, что моя аудитория, пусть и состоящая из одного единственного слушателя, внимательно ждет продолжения. На часах была половина четвертого. И я заговорила о стариках. Заявила, что они ничего не понимают, но дело не только в этом, их лишили привычного им мира и существовавшего в нем уклада. Пятнадцать сорок пять. Я должна быть в «Метрополе» к пяти. Учитывая московские пробки, я уже опаздываю, даже на такси. Совершенно необходимо свернуть рассуждения о стариках и как можно быстрее перейти к нашему поколению, нашему со Львом поколению, и к тем, кто моложе, кого мы произвели на свет, если, конечно, произвели. Я высказалась в том смысле, что молодым повезло, и это замечательно. Они кое-что утратили, но им это неизвестно, они не знают, как и почему слова, описывающие желание, потускнели, почему их так часто используют где надо и не надо. Проблема пароксизма желаний в отношении всего, что можно купить и потребить, является самым главным, заключила я, сказала, что мне пора, и пошла к вешалке за курткой.

А мы? — спросил Лев, и это были первые слова, произнесенные им с начала нашего спора.

Мы? Мы посередине, ответила я, зажаты между молодыми и старыми, добавила я и проверила содержимое сумки — телефон, ключи, флэшка, кредитки, доллары, рубли, платки и сложенная вчетверо «The Moscow Times» со статьей о «Юкосе» на первой полосе.

Мы посередине, подтвердила я. Застряли. Нам остаются слова, да, они у нас есть, как и их прошлый и нынешний смысл. Вот только не знаю, Лев Николаевич, для чего они могут пригодиться сегодня, разве что для купли-продажи. Может, исключительно для того, чтобы продавать и покупать себя, как вещи.

Я взяла сумку, нахлобучила шляпу.

В тот момент когда я открывала дверь, Лев схватил меня за руку.

Сказал, что очень сожалеет.

Ужасно сожалеет обо всем, что наговорил.

Он погладил меня по щеке.

Больше всего Лев сожалел о том, что приказал мне выехать за границы своей родины, покинуть ее территорию и людей, живущих на этой территории. Конечно, я должна остаться. Русская кухня есть русская кухня, но она пока никого не убила. Итальянская кухня, разумеется, заслуживает уважения, кто же спорит. Он найдет дуршлаг для спагетти. Купит подробную карту Сибири. Подумает о том, чтобы снова начать писать. Как раньше. Он предложил проводить меня до такси. Сказал, что мне не стоит опаздывать из-за проблем преступности, кухни и языка. Он велит таксисту ехать через западную часть города, а я должна буду «разуть глаза» и следить, чтобы он не завозил меня в пробки намеренно, а довезя до гостиницы не потребовал четыреста долларов наличными. Еще Лев посоветовал, чтобы я назвала конечным пунктом поездки не «Метрополь», а какой-нибудь адресок попроще неподалеку от гостиницы. Я ответила, что у меня нет времени на игры в конспирацию, что в здании отеля «Метрополь» принято назначать деловые встречи, и не мне это менять. Я уточнила, что у меня и без того голова идет кругом.

Вот видишь, сказал Лев, спускаясь следом за мной по лестнице, все произошло слишком быстро. Невозможно быстро. И будущее нас обогнало.

Я ответила, это правда, и потянула его за рукав. Если Лев завел разговор о будущем на четвертом этаже, у меня нет никаких шансов увидеться с английским журналистом, который согласился на встречу со мной только после того, как я нажала на некоторые «рычаги влияния».

Помнишь? — спросил Лев, я ответила да-да-да, и побежала вниз еще быстрее, перепрыгивая через ступеньку. Не могла же я, на самом деле, сказать моему другу, что в данный конкретный момент воспоминания о нашем общем прошлом волнуют меня куда меньше, чем встреча с маститым и очень информированным английским журналистом.

Помнишь, повторил Лев, аккуратно ступая на каждую ступеньку, совсем недавно все было невозможно. И вдруг все стало возможно, но то, что случилось, нет, мы не на это надеялись, не об этом мечтали, нет, то, что случилось…

Я кинулась бежать, как по тревоге.

Оказавшись на обочине, подняла руку, и почти сразу рядом притормозила машина. Я не чувствовала за спиной присутствия Льва. Открыла дверцу, но не села. Оглянулась на грязный подъезд нашего дома, дождалась появления запыхавшегося Льва. Он остановился, согнулся пополам, пытаясь отдышаться, сделал попытку добежать до меня, но не смог. Он прислонился к чахлому кусту, росшему на полоске голой земли, отделявшей дома от дороги. Я видела, он хочет сказать мне что-то еще, и поняла, что хочу услышать его слова, хочу, пожалуй, не меньше, чем поговорить с незнакомцем, который ждет меня в «Метрополе».

То, что случилось, Валентина, то что случилось…

Я попросила водителя подождать и подошла к Льву. Он сидел на земле и доставал зажигалку — мы поменялись местами: он сидел и собирался рассказать мне историю, а я стояла.

То, что случилось, Валентина, это полный бред, дешевка.

Он закурил сигарету.

Нечто кричащее и фальшивое.

Он затягивался и пускал колечки.

Изобразил пару усталых танцоров средним пальцем и сигаретой.

То, что случилось, это грустный праздник, сказал Лев.

Я несколько секунд ждала продолжения, но не дождалась.

Таксист посигналил. Я помогла Льву подняться. Он довел меня до машины. Поцеловал.

Я сказала ему, что он прав.

Что праздник действительно грустный.

Грустный и желтый.

Проблемы

Ужасно, когда все проблемы наваливаются разом. Я чищу гранат и размышляю об этом. Разбираю гранат, зернышко по зернышку, снимаю горькую белую пленку и бросаю ее в стоящую слева пиалу. Чудесные красные слезки отправляются в блюдечко, стоящее справа. Мое белье сушится на натянутых по всей квартире веревках. Чемодан открыт. В нескольких метрах от меня храпит Жан. В Москве идет дождь. Я знаю, что проблемы следует решать последовательно, не обязательно по мере поступления, и вне зависимости от их важности. Я по опыту знаю, что разбираться с неприятностями можно, только определившись с подходом, но заниматься мне хочется совсем другими вещами. Я предпочитаю есть гранат, читать книгу и курить сигареты, открыть вторую, третью, четвертую книгу — все равно сколько, если книги интересные. Я предпочитаю писать друзьям, что мне их не хватает, пойти на курсы обучения игре в маджонг или в кружок сальсы, спать с утра до вечера или с вечера до утра.

Первая проблема легко поддается распознаванию. У нее есть имя и фамилия. Это удача по сравнению со всеми остальными безымянными проблемами, существующими в реальном мире и моем личном списке.

Фамилия первой проблемы: Либерман.

Имя: Жан.