Планета грибов Чижова Елена

– Позвоните своему начальству. Уверен, вам пойдут навстречу.

Она опускает глаза.

– Я тоже заинтересован. Не меньше вашего. Чтобы документы были в порядке, – он торопится закрепить успех. – Давайте съездим в сосновскую контору…

Даже если предположить, что это возможно, в чем она совсем не уверена, перенос границы потребует времени: пакеты документов, кадастровая съемка, нотариус, подписи остальных соседей. Неделя? У нее нет лишней недели! И главное, ради чего?! Чтобы ублажить демонов, привыкших ходить по кругу?

– Завтра там, видимо, закрыто, – его голос звучит веско. Он думает: по-мужски. – Утром, в понедельник. Они – представители государства. Вот пусть и исправят – как говорится, своей государственной рукой. Мне безразлично, в чью пользу. Пусть хоть в вашу… Если они подпишут, я обещаю. Немедленно, у них на глазах. – Он тоже вертит ключом. – Чтобы в будущем ни у кого не возникло сомнений: ни у них, ни у нас, ни у наших… – в голову лезут «наследники». – Ни у наших преемников.

Они стоят друг против друга. Со стороны это должно выглядеть странно: два человека, мужчина и женщина, оба с ключами – словно привратники, караулящие запертые ворота. Каждый – свои.

Не дойдя до своей калитки, он сворачивает на тропинку. Прежде чем вернуться к работе, надо проветриться, отрешиться от неприятного разговора. Казалось бы, настоял на своем, но разговор не отпускает. «Надо же, древесина… Нашла чем соблазнять. – Впрочем, соблазн – не слишком подходящее слово. – Не-ет, – сглатывает слюну. – С ее стороны – чистая провокация…»

Снова этот привкус во рту, медный, от которого тошно. По тропинке, ему навстречу, идет кот. Заметил. Косится желтоватым глазом. Тот самый – утренний знакомец, узурпатор времянки. Одно ухо надорвано. Здесь, в лесу, они – на равных: животное и человек. Кот ныряет под ветки, скрывается в густом подлеске.

Он тоже сворачивает, выходит на поляну. Поддернув штаны, садится на голый пень. Вытягивает ноги. Щиколотки заметно опухли – конечно, от жары. Жаль, не прихватил с собой воды – прополоскать рот, выплюнуть, избавиться от этой меди. Подняв глаза, оглядывает замершие деревья. Такое впечатление, будто мертвые.

«Слишком много себе позволяет. Думает, если женщина, значит…» Раньше, когда он следил за ней из окна, это что-то значило. Теперь заставит ее играть по своим правилам. Доведет начатое до конца.

Он чувствует темное возбуждение. В старину говорили: в чреслах. Будто это и впрямь война грибов – мужских и женских; выпуклых и вогнутых. В наши дни – всего лишь метафора, но даже она свидетельствует о зыбкости границы, отделяющей сознание от древней памяти, от темных верований, в которых чужой – всегда враг. Для Марленова отца враги – космополиты… В глубине сознания занимается огонек радости: с какой стороны ни возьми, в своей стране он – свой, русский, родители из крестьян – техническая интеллигенция в первом поколении. Сам он – во втором, только не техническая, а гуманитарная.

Кот шуршит где-то поблизости. Он старается не обращать внимания.

«Но все равно из народа… Которому я – чужой… – Огонек гаснет. – Нет-нет, – он торопится себя утешить, выйти из трудного положения, – это – другое. Чужим может стать кто угодно – даже родной отец. Жизнь Марлена это доказывает».

Хруст веток, короткий писк – предсмертный. Наглая тварь выходит на поляну: в пасти съежилась мышь. Серому зверьку не повезло. А ведь мог дожить до осени, спокойно перезимовать в чьей-нибудь времянке…

Последний раз виделись в девяносто втором – столкнулись на перекрестке: угол Невского и Литейного. Вроде бы одна улица, но названия разные: слева от перекрестка Литейный, справа – Владимирский. Марлен выглядел постаревшим. Хотелось поддержать, подбодрить: «Ну вот, а ты говорил – катастрофа. Еще лет двадцать, и всё образуется». – «Не думаю», – Марлен поморщился. В первое мгновение он растерялся: «Не думаешь? Почему?» – «А ты оглянись», – Марлен поддернул лямки рюкзачка, обшарпанного, видавшего виды.

Он оглянулся. Мимо шли люди – каждый по своим делам. Спросил: «Ты что, физиономист? Люди как люди…» Ему показалось, Марлен нахохлился, как старая птица. Подумал: ворон. «Нет, старик. Рабские души». – «Значит, – не то чтобы разозлился. Давно привык к эдаким демаршам, – они – рабские, а ты?»

Ожидал, что тот скажет: а как иначе, если я – сын раба?

Но Марлен не ответил, махнул рукой, двинулся в сторону Владимирской площади. Он – в противоположную, к Литейному мосту. Чувствовал себя обиженным: столько лет, а ведь даже не поинтересовался – как да что, чем занимаешься, над чем, в конце концов, работаешь?..

Из-за кустов снова слышится хруст. И голос, похоже, женский.

«Все-таки интересно: сын раба, сумевший стать свободным… Да какое там! – чужой голос приближается. – Человек, одержимый манией, не может судить разумно – тем более сам о себе. Чувствовал себя избранником истории. Поэтому и замкнуло на евреях: тоже божьи избранники. Во всяком случае, так к себе относятся…»

– Мурзик! Мурзик! – на поляну выходит старуха. В руке корзинка, судя по всему, пустая. Голова повязана платком. – Кота не видели? – она смотрит, прищурившись, будто подозревает его в чем-то нехорошем.

Он качает головой.

– Запропастился, демон. Кричу, кричу… – старуха обходит пень, бесцеремонно, будто его здесь нет. Из-под платка выбились седые патлы. В морщинах, будто в маленьких лужах, стоит пот. – А вы чего ж без корзинки? – она стягивает с головы косынку, обтирает лоб.

– Я – не грибник. Ваш кот, я видел, ушел вон туда.

Может, теперь наконец уберется!

– Не грибник… Ишь ты…

Он смотрит ей в лицо: значительное, но одновременно бессмысленное – и как в них это уживается?

– К тому же в этом году нет грибов.

– Как это нет! – хозяйка кота (кажется, соседка. Для него все старухи – на одно лицо) хихикает. – Грибы всегда есть. Надо уметь искать.

– Ваш кот залез ко мне во времянку.

– Так чего ж вы ее не заперли? Времянку надо запирать.

– У меня сломался замок, – он отвечает со сдержанным достоинством.

– Ну? И при чем здесь мой кот?

Он встает. Старая ведьма – таких не переспоришь. Ты ей слово, она тебе десять. Идет к тропинке, сворачивает к своему дому.

– Мурзик! Мурзик! – за спиной надрывается старуха, до которой ему нет ни малейшего дела. Ни до нее, ни до ее кота.

«Вбил себе в голову, что рабы – другие. А сам? Особый человек? Дескать, это мы, простые смертные, родились от отца с матерью… – Спина немного побаливает. Все-таки натаскался посуды. Он наклоняется, подбирает сучковатую палку. Идет, опираясь, ступая осторожно, словно под ногами не сухая тропинка, а болото, за которым никогда не был. – Можно подумать, родил сам себя».

Самое интересное – перекладывает палку в другую руку, – это похоже на правду. В той мере, в какой Марлен сам вдохнул в себя неприкаянную душу, оскорбленную советской историей. Его душа не рождена естественным образом, а вырезана из чрева сечением советского кесаря.

«Но если так… – замирает, прислушиваясь: старухи не слышно. Но он знает: она там. – Значит… в каком-то смысле Марлен не рожден женщиной?..» – догадка, подступающая исподволь, безумная, переворачивающая все с ног на голову. Кладущая между ним и Марленом меч вечной вражды.

Он ускоряет шаги, будто спешит выбраться на твердое: доски – надежную гать, под которой ничего не шевелится. Не вспухает болотными пузырями.

«Как же ломит руки…» Он чувствует себя разбитым. Дело не только в мышцах. Изнеможение, полное, кажется, так никогда не было. Словно тело потеряло связь с мозгом. Будь он капитаном, сказал бы: бунт на корабле.

Заходит в дом, из последних сил добирается до кровати. Неловко дрыгая ногами, сбрасывает тапочки. Перед глазами уже плывет, вспыхивает – как огоньки над болотом. Но это – последнее. Мозг, преданный разбитым телом, погружается в спасительную тьму… —

Она стоит на крыльце, высоком, будто приподнятом над землей.

Зря она вела себя сдержанно. Надо было рявкнуть, спустить на него своих демонов. Но внутри пустота. Обернувшись к лесу, она кричит беззвучно: на кого вы меня покинули?! Демоны гнева хихикают: не покинули, а променяли – на мальчика и девочку, юных существ одной породы, скрывшихся в лесу. Лес земных наслаждений расступается перед ними, открывая заветные опушки…

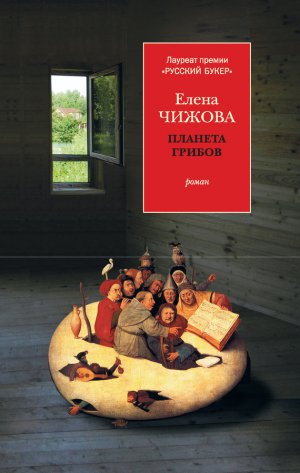

Жаль, не воспользовалась случаем, не успела рассмотреть: даму с высокими рожками; толстуху, похожую на дуэнью; демона-птицу с широко раскрытым клювом – на нем шапка с кисточкой, достающей до земли. Точнее, до поля шляпы, по которой идут голые человечки, движутся по замкнутому кругу.

Демоны, сошедшие с правой створки, ухмыляются, таясь за забором. Европейские, блистающие порочным великолепием…

Правый глаз слезится. Нет, она не плачет. Просто реакция на солнце. «Штабеля преткновения, – она стирает слезное марево. – Ладно, преувеличивать тоже не стоит: один лишний день. Заплачу девице, пусть делает что хочет – исправляет, перерисовывает. Своей государственной рукой. Скажу: это ваша ошибка. Что еще?.. Да, снять деньги. – Деньги, деньги, деньги – слово тенькает птичкой. В городе – никаких сомнений. Но здесь?.. Здесь, на даче, другие демоны: лешие, лесовики, барабашки. Пометившие свою территорию – чужим хода нет. А вдруг девица упрется, наконец, просто испугается? Десять? Плевать – отдам, сколько скажет».

Поборы – норма жизни, она давно привыкла. Был момент, когда показалось: всё. Новая жизнь, новое время. Как бы не так! Таились как клопы под одеялом. Перестроились. Полезли из всех углов. Счастье, что вышла на эту тему: декоративные ткани, оформление интерьеров. Глянешь со стороны: фук! А если бы, к примеру, строительство? Была одна история, предлагали вписаться. Слава богу, отказалась, хватило ума. Она садится на ступеньку, кладет голову на руки. Триумфаторы, победившая шелупонь. У них свой бог, благословивший, создавший по своему образу и подобию: плодитесь и размножайтесь. Семья – святое. Все ради детей. Думают: дети – их индульгенция. Крапивное семя, гнилая кровь… В деревнях клопов вымораживают. Рано или поздно этим и кончится. Границы – на запор. Как вариант исключить нельзя. Аннулируют загранпаспорта. Ничего, успею, должна успеть.

В глубине души она понимает: эти мысли – дымовая завеса, маскирующая правду. Во-первых, десяткой не обойдешься. Конторская девица не возьмет на себя, отправит к местному начальству. «Пятьдесят – как минимум. В лучшем случае. В худшем – тупик». Это он теперь такой сговорчивый – тридцать сантиметров туда, тридцать – сюда. А завтра возьмет да и упрется: дескать, нам чужого не надо, но и своей земли не отдадим. Местное начальство пустит ее по кругу: съемки, подписи, согласования – вплоть до суда. Из Италии не разъездишься. Придется нанимать адвоката.

Она садится на грязные ступеньки. Бессилие, от которого сводит руки – впервые за много лет. Снова этот зуд: ноги, живот, голова… Будто набросились орды кровососов. Запустив ногти под волосы, чешет долго и сладострастно…

– Мурзик! Мурзик!

Мимо идет старуха. Та самая, обещавшая ей сына. Похоже, не укараулила – ее демон тоже сбежал. Хозяйка за него боится, думает: бедный котик бьется с другими котами. Как бы не так! Наверняка нашел себе кошку… Она чувствует возбуждение. Темный зов, вскипающий в глубине. Шершавый язык – будто кто-то лижет щиколотку… Вставшие дыбом волоски… «Еще, еще», – в темной глубине загорается точка, горячий сгусток крови… Взрыв, из которого рождается вселенная… Она бессильна остановить…

Вселенная тела еще пульсирует, излучает свет. Не волны – вспышки. С каждой секундой они становятся короче…

Так – в самой ранней юности, когда понятия не имела, думала: тайное свойство – только у меня. Теперь-то каждый младенец – и в Интернете, и по телевизору: и покажут, и объяснят. Но тогда… Время абсолютной невинности. Никаких физиологических подробностей: не человек – силуэт. По-нашему, по-советски: как в отцовском опусе, главный герой обнимает свою Нину… Никаких тебе губ или рук. Отец говорил: рай – вечное блаженство. У нее свой опыт. Блаженство не бывает вечным. Это, чему не знала названия, – случайный рай, который длится мгновения.

Потом, конечно, узнала – от девчонок. Девчонки хихикали: у балетных все рвется само. Даже в первый раз не будет никакой крови, вот и доказывай, что ты не верблюд. Вообще-то отличная отмазка – гуляй не хочу. А потом: да как ты такое подумал! Я – девушка, это всё – балет.

Когда вышла замуж, убедилась: девчонки говорили правду. Муж спросил, но мельком – в среде музыкантов это не диво. Хотела объяснить, а потом подумала: мое дело. «Самое смешное – так и оказалось…» Ни с мужем, ни с мужчиной, которого любила, не говоря уж о мелькнувших в промежутке, – не было этой полноты. Всеобъемлющей, достижимой в одиночестве. С этим она давно смирилась. Его не существует: Адама, для которого она – плоть от плоти, кость от костей.

Вселенная уже не пульсирует. Она встает, чувствуя легкость в теле, которое действует отдельно от души. Осталось дожить до вечера, когда жара немного спадет. В сущности, не стоит преувеличивать: выход есть всегда. Послать все к черту – и соседа, и местное начальство. Развернуться и уехать. Пусть подавятся.

Она заходит в дом, сворачивает, останавливается на пороге. Смотрит внимательно, будто в первый раз. Или в последний…

В углу письменный стол. Учебники, сложенные аккуратными стопками. Узкая кровать, покрытая байковым одеялом. На ней – рядком – мягкие игрушки: собака с опавшими ушами; черный кот – нарядный, в красных сапожках; заяц – серый с белесыми ушами. К подушке притулился слон. Хобот свернут на сторону, будто девочка, жившая в этой комнате, мучила несчастное животное долго и нещадно. Она закрывает дверь.

Другой порог: родительская комната. Кровать, комод, выцветшая занавеска… В воздухе – запах лекарств, слабый, но все-таки уловимый. Родители – ни при чем. Здесь стоит запах ее старости, если бы передумала, решила остаться…

Ее бьет озноб. «Чаю, что ли, попить? – щелкает выключателем. Слава богу, хоть электричество не вырубили. Жаль, не захватила чего покрепче. Пару глотков, лишь бы отпустило голову. – Или поспать?.. – Сна ни в одном глазу. – Дело не в деньгах», – пустое слово звенит колокольчиком. Не такие уж это деньги, проще заработать заново.

Она выходит на крыльцо. Стоит, обливаясь потом, вглядываясь в пустое небо: ни солнца, ни звезд. Отец говорил: должно быть что-то надличное. Иначе ничего не получится. Она складывает ладони лодочками, подносит к груди, как женщина на средневековой картине: «Господи, сделай так, чтобы безумие кончилось… выведи меня из тупика», – если Он есть, этих слов достаточно.

В небе что-то поблескивает – маленькое, похожее на звезду. Такое впечатление, будто оно движется. В сумерках трудно разглядеть. Мать говорила: утро вечера мудренее. Она уверена – Бог ее услышал. Все уладится, надо просто поспать.

Лучшее средство – бездарное чтиво. Она запирает входную дверь, возвращается в комнату. «Где ж она?..» – ощупывает одеяло, шарит под подушкой. Нагнувшись, заглядывает под кровать. Скорей всего – там. Можно отодвинуть или сходить за шваброй… Хотя какая разница: все эти книжки друг друга стоят. Подходит к стеллажу. Близоруко щурясь, разглядывает корешки, стараясь прочесть выцветшие названия. Слепые пальцы тычутся в слепенькие буквы – не жизнь, а азбука Брайля. В качестве снотворного сойдет любая.

Ложится, подпихивает подушку. Издательство Советский писатель. Москва. 1952.

На титульной странице надпись – выцветшая, чернильным пером. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными…

Другу и соратнику по газетной работе. В память о нашей совместной бескомпромиссной борьбе со всей этой нечистью!

Вместо подписи стоит закорючка. Безымянная. К тому же нет никакого обращения: просто другу и соратнику. Это может быть кто угодно, не обязательно…

Она садится. Нет, не страх. Слабость – ей не пошевелиться. Не двинуть ни рукой, ни ногой. «Не может быть. Их разговоры. Всегда – против… И анекдоты – за столом… И он, и его друзья…» – какой-то привкус, тошнотворный, будто рот забили глиной. На даче никакой глины – только песок. Рука шарит по одеялу – будто силится нащупать ошибку, опровергнуть то, чего быть не может: отец – соратник этой сволочи?..

Что-то шуршит за ушами. Вспыхивает бледными искрами: слова, потерявшие связь с мозгом: «Это не он… не я… – Изнеможение, не выразимое никакими словами: – Я – крапивное семя».

Не глина. Это – грибы, которые съела, встают поперек глотки. Шевелятся внутри. Воздух густой. Странно, что она еще дышит. Но это – последнее. Мозг, отравленный грибами, погружается во тьму… —

…Трехмерное изображение корабля, спроецированное на мониторы, казалось, стоит на месте – движутся только космические тела. Все они, и большие, и малые, виделись одинаково далекими: эффектный аттракцион, к которому привык еще в Академии Астронавтики, когда работал на тренажерах. Занятие, несомненно, полезное, но в то же время опасное. В первых экспедициях приходилось себя одергивать: на этот раз – не иллюзия. Абсолютная реальность.

Через несколько минут летательный аппарат войдет в зону притяжения планеты. Бортовой компьютер обеспечит переход на орбиту искусственного спутника. После третьего оборота летательный аппарат, идущий по касательной, развернется в нормальное положение и двинется вниз.

Обшивка вспыхнула первыми слабыми искрами. «Ну вот, – капитан кивнул головой, будто одобряя действия компьютера. – Вошли в верхние слои…»

Бортовая система запустила программу, анализирующую химический состав атмосферы. Он следил за бегущими формулами. На этот раз теоретики оказались правы: местной атмосфере не хватает фтора – вещества, не только ускоряющего эволюционные процессы, но, главное, укрепляющего разум. Впрочем, если вдыхать недолго, эта смесь не представляет опасности, ядом она становится на длительных отрезках времени, сопоставимых с продолжительностью жизни нескольких поколений. Но о таких сроках речи не идет.

Капитан ощущает легкую вибрацию. Сейчас начнется спуск по баллистической траектории. Отсканировав поверхность, система выберет место, оптимальное для приземления…

Он поворачивается на другой бок, кряхтя, чувствуя, как ломит спину. В таких случаях мать говорила: вступило. Строки, бегущие перед глазами, гаснут. Когда много работаешь, книга не отпускает и ночью: прикидываешь, крутишь в голове варианты. Во сне они кажутся подходящими… Пытаясь сосредоточиться на тексте, он прислушивается к себе: «Что это было?.. Перевод или подлинник?» Чтобы развеять сомнения, достаточно вспомнить буквы: латиница или кириллица? Вглядываясь во мрак, он надеется воссоздать утраченное. Сонный мозг отказывается служить. «Душно. Мало кислорода. Надо было открыть окно». Если б не спина, конечно, он бы поднялся… —

В комнате темно. Протянув руку, она нащупывает мобильник: без двух минут одиннадцать. Телефон заряжен – в правом углу светятся три рисочки. Но она все равно встает, идет, натыкаясь на стулья, будто ищет зарядное устройство – черный шнур, воткнутый в розетку. Или не воткнутый?.. Обшаривает скатерть: на ощупь плюшевая ткань кажется теплой. Хочется стянуть и закутаться – скрыться, стать вещью: пусть придут и выкинут на помойку или отправят в музей.

По ночам в музеях нет света, иначе она различила бы вещи: этажерку на бамбуковых ножках, рваную ширму, за которой уже не скроешься, дубовый буфет, источенный насекомыми, рыжий лохматый абажур, украшенный материнскими кисточками… Отцовскую репродукцию – «Сад земных наслаждений». Экспонаты, выставленные в ее витрине, – стоит вытянуть руки, кончики пальцев упрутся в стекло. Там, снаружи, осталась прежняя жизнь: время абсолютной невинности, если сравнить с новой, в которую изгнана. Чтобы вырваться – надо разбить…

Порывшись в сумке (этот экспонат, купленный в новом тысячелетии, выставят в другой витрине), она нащупывает зажигалку – огниво, чей принцип действия открыт дикарями. Щелкнув карманным кресалом, высекает огонь. Слишком слабый, чтобы высветить картину рая, пустого: ни Бога, ни Адама, ни Евы. Смешной старик, который водит туристов по музею Прадо, сказал бы: невосполнимые утраты. Жаль, что Художник выбрал нестойкие краски – со временем высохли, превратились в чешуйки. Тот, кто прошелся варварской щеткой, знал свое дело. Можно посочувствовать реставраторам – их ждет адская работа: восстановить то, что существует разве что в чьей-то невинной памяти, девственной, как нетронутый лес.

Раздвигая венские стулья, она идет к комоду. Нижний ящик не выдвинуть – сломаны направляющие. Но нижний ей и не нужен. Взявшись обеими руками, она вытягивает другой – набитый коробками из-под обуви. Там собрана мелочь, до которой у музейных работников вечно не доходят руки: пустые пузырьки, желтые квитанции, катушки, клубки – она перебирает, глубоко погружая пальцы, – перегоревшие лампочки, использованные батарейки, патроны с вонючей помадой, резинки – бесполезные, которыми ничего не сотрешь. Наконец, огарок свечи.

Огонек высвечивает лицо, повернутое в пол-оборота: бледное, обрамленное бесцветными прядями. Человек-дерево – подлинник ее детства. О чем думал ее отец, когда смотрел в эти глаза? Кем он видел себя: голой фигуркой, которую вели за руку, или мелким демоном, одетым в костюм проклятого века?

Колченогий старик обещал рассказать про инквизицию: Госпожа не представляет себе, до какой степени это увлекательная тема. В особенности орудия пыток… Госпожа представляет, еще как! Например, Охрана колыбели. Чтобы понять принцип действия, надо иметь отца, который отделывался туманными намеками: вырастешь – узнаешь.

Выросла. Узнала. Днем, когда в музей придут школьники, под абажуром загорится лампочка, чтобы дети, которых приведут на экскурсию, могли прочесть табличку, привинченную к изножью: ДОЧЬ ПАЛАЧА.

Расплавленный воск катится полновесными каплями, прижигая пальцы, но она не чувствует физической боли. Душа и тело окончательно отделились друг от друга.

Она любила отца. Почему он не спрятал ядовитую книгу, оставил на полке? Не сказал: всякую книгу можешь читать свободно, кроме этой – ибо в день, когда прочтешь ее… «Не успел? Или надеялся, что найду противоядие, чтобы прочесть и остаться в живых? Если бы и вправду любил меня, мог бы вырвать титульную страницу, чтобы его дочери не пришлось подбирать название тому, что он натворил, прежде чем написать свой единственный бездарный роман…»

По губам Человека-дерева скользит глумливая улыбка.

Что она скажет сыну, когда он вырастет? Ты – ВНУК ПАЛАЧА?

Она выходит на веранду. Стоит, вглядываясь в пустоту, которая образовалась там, где они сидели, вели свои разговоры – за столом, под электрической лампой… «Электричество… Забыла», – будто и впрямь угодила в прошлое, где нет электричества. Она щелкает выключателем. Задувает свечу.

Охрана колыбели. Теперь ее очередь охранять. Если сын спросит, она готова солгать: сделать вид, что не видела этой надписи, выведенной фиолетовыми чернилами. Мальчик, которому она купит другую землю, имеет право не знать…

Прошлое надо задуть, взорвать, уничтожить к чертовой матери! Будь в ее силах…

С трудом, будто к ногам приделаны гири, она выходит на крыльцо.

Вселенная, доступная ее взгляду, лежит во тьме. Приноровившись к темноте, глаза различают силуэт сосны. Крона топырится черными ветками.

Снова этот привкус глины – она сплевывает, обтирает рот тыльной стороной ладони.

«Почему так холодно?..»

Небо, черное, как погасший экран, пронзает молния: карикатурный зигзаг – так, как рисуют дети: не тронь – убьет. «Предупреждение?.. Поздно. Надо было раньше». Золотые зигзаги вспыхивают, раздирая ветхое полотно. Из прорех ничего не льется – ни воды, ни благодати.

«Сухая гроза… Только почему нет грома?..»

Высохший воздух шипит, будто спускают огромную шину. Что-то искристое, наплывающее на земные преграды… Встав на цыпочки, она пытается засечь источник: это ползет из-за ручья. Вековая сосна, стоящая на отшибе, ломается ровно посередине: растопырив волосатые лапы, крона устремляется вниз. Сосны, растущие на краю леса, хрустят, схлопываясь перочинными ножиками. Гигантские ели, шевеля тяжелыми юбками, падают как стебельки.

Она следит с недоверчивым любопытством: картинка, сошедшая с правой створки, нелепа до такой степени… «Так не может… Морок. Вот-вот рассеется». Стоит закрыть глаза, деревья вернутся на место – восстанут с земли.

Небо гаснет. Вокруг темнота. Непроглядная, но она все равно видит: бледное лицо, длинные волосы, похожие на спутанные ветки. Ноги – обломки деревьев. Его шляпу сорвало ветром – разметало маленькие фигурки, идущие по кругу. А вы, госпожа? Как бы его назвали? Оно высовывает язык. Плотоядно облизав уцелевшие кроны, искристый язык изгибается, принимая форму ятагана – кривое лезвие обрушивается на лес. Она слышит треск и предсмертные хрипы. Зажимает ладонями уши – пусть оно исчезнет, то, чего не может быть. Не может, конечно, не может! Иначе ее машину завалило бы деревьями… Она выбегает за калитку. Ей хочется крикнуть: ну вот! Что я говорила! Джип стоит как ни в чем не бывало, помаргивая огоньком.

Она идет на огонек, медленно, не зная, как поставить ногу – во тьме, как в толще воды. Нащупав ручку, дергает на себя. Машина взрывается звериным воем. Фары, лезущие из орбит, вспыхивают белесыми огнями. Каждая вспышка – зубы, вырывающие кусок из плоти темноты. Раненая тьма истекает черной кровью… Она шарит в заднем кармане – выхватывает, жмет на курок.

Холодные капли, срываясь с неба, прожигают кожу. Передернувшись всем телом, она забирается в нутро – туда, где фосфоресцирует панель приборов. Дрожащей рукой включает дальние огни.

Тропа, ведущая к ручью, завалена телами сосен. Фары упираются в месиво веток – все покрыто обрубками стволов. Она подает назад, медленно разворачиваясь. Задний бампер приближается к кромке леса. Лес – владения Человека-дерева. Граница щетинится вывернутыми комлями. Корни дыбятся как противотанковые ежи. Фары, наведенные на ее участок, выхватывают березу – ветки шевелятся, будто пробуют встать с земли. Других жертв и разрушений нет. Боковым зрением она ловит сосну, обозначающую спорную границу, – ствол повело на сторону. Если б не штабеля, наверняка рухнула бы на дом. В лобовом стекле встает соседская крыша: похоже на шалаш – в детстве строили из еловых веток.

Поворотом ключа она гасит фары. «Звонить… Кому? И главное, зачем?..»

Она чувствует обмякшее тело. Что бы ни было – буря, торнадо, – все равно кончилось. В любом случае надо ждать до утра… —

Его разбудило шуршание – мягкие лапки, бегущие по крыше, орда пушистых зверьков. Потягиваясь, нащупал ногами тапочки: «Неужели все-таки дождь?.. Слава богу! Наконец-то все кончится». Не зажигая света, подошел к окну.

Ель, стоящая за забором, била лапчатыми крыльями – ни дать ни взять мокрая курица, силящаяся взлететь. Шуршание становилось слышнее. «Странно… Шум дождя – другой, тихий», – этот звук он помнит с детства.

Перекрывая шуршание, грохнуло и рассыпалось горохом. Отзываясь на сухие раскаты, оконное стекло задрожало мелко – не в такт. Он повел плечами: «Все-таки гроза. Правильно, к тому и шло… Жара. Небывалая… Когда-то должно же… разрешиться…»

Он морщится: разрешиться – неприятное слово. Многозначное. Одно из значений – родить. «Кому здесь рожать?..»

Черное небо высветилось короткой рваной вспышкой, на мгновение озарившей сплошной лесной массив. На его фоне ель, выступившая вперед, смотрелась солисткой темного хора. Не выпуская ее из виду, он потянулся к занавеске – задернуть, но не успел. Коротко содрогнувшись, ель упала, как подрубленная, – будто отбросила собственную тень. Глядя на пустоту, занявшую ее место, он стоял, изумляясь, не веря своим глазам: «Привиделось. Не может быть».

Моргнул, но пустота не исчезала. Деревья, образующие первую линию, кланялись, словно вышли на аплодисменты. Тень упавшей ели топырилась ветками, темнела у их ног. Снова грохнуло и рассыпалось: обезумевшая публика нещадно била в ладоши.

«Ничего, – подумал, – бывает. Завтра распилят, уберут…» – вспомнил трактор, своротивший огромное дерево.

Надо антенну отключить. Ударит в дом.

Спохватившись, кинулся к телевизорам. Шаря слепыми пальцами, выдернул штекеры из гнезд.

А посуда? – родители не унимались. – Там, на камне. Как бы не раскидало. Останутся одни черепки.

«Да что я могу! Это же… – хотел сказать: стихия. Но решил не перечить, сходить. – Одеться. Где ж моя куртка?..» – последний раз надевал в начале июня, потом куда-то пихнул – теперь уже не вспомнить. Махнул рукой.

Прежде чем выйти на крыльцо, помедлил, прислушиваясь к порывам ветра. Зажав лицо в ладони, прижался к стеклу. Стоял, вглядываясь с любопытством, будто природа в буквальном смысле бушевала in vitro. По ту сторону ручья горели окна. Глаза домов моргнули и закрылись. «Ага. Свет отключили», – отметил с удовольствием: тот, кто отвечает за безопасность дачного поселка, бдит, держит руку на пульсе.

Сбросив дверной крючок, приоткрыл и уже было выглянул, но дверь шатнуло назад. «Это ж надо, как разгулялось…» – уперся обеими руками. На этот раз ветер уступил.

Ели, темнеющие за времянкой, стонали, раскачиваясь из стороны в сторону – как огромные метрономы. Он дождался очередной вспышки – единственного источника света. Молния осветила чашки и тарелки – желтоватые, облепившие камень как грибы.

«Ну вот, – обернулся, будто отчитываясь. – Ничего страшного, все цело».

Похоже, представление, устроенное природной стихией, подошло к концу. Во тьме зрительного зала, уже опустевшего, раздавались отдельные хлопки – громкие и резкие. Последний зритель аплодировал, не щадя ладоней. Он упустил мгновение, когда аплодисменты переросли в хруст. Вспыхнуло снова, будто рабочие сцены, перепутав рычаги, раздернули занавес. Прежде чем они разобрались наконец с рычагами, он успел бросить взгляд: на фоне задника, завешенного темными полотнищами, стояли сосновые стволы – короткие, как огрызки карандашей, очиненных коротко и косо. «Эт-то что такое?!» – выдохнул возмущенно, но стволы, с которых срезало кроны, уже исчезли из глаз.

Темное пространство расступилось и рассыпалось искрами. Что-то шевелилось, шипело, ползло над руслом ручья. Новая вспышка полоснула лезвием. Он стоял, вцепившись в сухие перила. Снизу, из-за времянки, ему навстречу, шли темные фигуры, высокие – их головы терялись во мгле. Фигуры надвигались, шевеля еловыми лапами. Искрами, осыпавшими пространство, вспыхнуло: «Марлен… Чудо… – мысль изломилась молнией, пронзая темное сознание. – Все-таки… сдвинулся, пошел!..»

Ветки, сухие и жесткие, похрустывали, заполонив собою крыльцо. Кололо лоб и щеки. Ель, рухнувшая на его замок, пахла пронзительно. Он отшатнулся, прижимаясь к стене. Чувствуя острый запах – аромат новогоднего праздника. Отводя от глаз колючие лапы, двинулся вниз, ощупью, преодолевая ступень за ступенью. Нога нащупала землю. В темноте вытянул руки. Пальцы ловили пустоту. Стараясь не потерять ориентиров, повернул к времянке, каждым шагом прощупывая почву. Под ногой что-то хрустнуло. Догадался: чашка. Или тарелка.

Колени уперлись в скамейку. Запах праздника стал слабее, но все-таки не исчез – дрожал в груди: «Переспорил, выиграл…» В очередной раз, когда они встретятся, Марлену придется признать его правоту.

С неба уже лилось, охолаживая руки.

Два шага в сторону – пальцы нырнули в мокрую хвою. Готовясь к атаке, солдаты славно поработали топорами – Бирнамский лес, подступивший к самому дому, занял все пространство двора. Когда возможно одно чудо, можно ожидать и другого: рано или поздно сизифов труд завершится. Камень истории, который его друг катит наверх сутки через трое, удержится на гребне горы. Пытаясь преодолеть колкую прпону, он поднырнул под ветки, но солдаты героя, не рожденного женщиной, стояли сомкнутым строем.

«Ничего, как-нибудь образуется…» – подаваясь назад, к скамейке, не чувствовал ни холода, ни боли – как зуб, которому дали наркоз.

Мужчина и женщина

(воскресенье)

Холодно, очень холодно». Холод – единственное, в чем она абсолютно уверена. Мало-помалу тьма становится проницаемой. Глаза различают штабеля, укрытые рубероидом. Дальше – темный соседский дом, крыша проросла ветками. Там, где орудует Человек-дерево, может случиться что угодно. «А вдруг?..» – она представляет себе тело, безжизненное, заваленное обрубками деревьев. Щелкает зажигалкой. Едва затеплившись, свечка гаснет, будто ее задули. Она зажигает снова, прикрывает ладонью. Разгораясь, огонек тянется вверх. Проще – напрямик, в зазор между штабелями. Идет – торопливо, насколько позволяет тьма. Надо проверить, убедиться, что с ним все в порядке.

Обогнув угол соседского дома, она движется вдоль стены. Под ногами хрустят ветки. Споткнувшись, взмахивает руками. Не упала, но огарок исчез, выронила. В хвойном месиве рыться бесполезно: во тьме, навалившейся с новой силой, не различить ни земли, ни неба; ни травы, ни деревьев.

Где-то тут должно быть крыльцо. Выставив вперед руки, она делает шаг. Под пальцами – колючая преграда. Жаль, что сдалась на милость тьме: надо было встать на колени, пошарить под ветками. Огарок – не иголка. Ветки тычутся в лицо. «Почему так мокро?» – она ощупывает себя: волосы, лицо, грудь… Пытаясь найти лазейку в еловой изгороди, отступает вправо, но ветки, караулящие подступы к дому, – начеку: их не возьмешь голыми руками.

На мгновение ей становится страшно: что делать, если он не ответит, не выглянет, не откликнется? Тонкие дождевые струйки, проникающие сквозь колючий полог, вьются невидимыми змейками. «Простужусь… – хочется вернуться к себе, сменить одежду, спрятаться в сухую постель. Она оглядывается: такое чувство, будто оно шевелится. Большое и темное, как огромный панцирь. – Камень, это просто камень. Я помню, там была клумба…»

Тень, сидящая на скамейке, поднимает голову. Смотрит, но не видит, будто кто-то навел на него сон.

– Жив? – странный вопрос, если учесть, что тот, к кому она обращается, в двух шагах, можно коснуться. Тень поворачивается медленно, словно прислушиваясь. Это называется: шок, так бывает, когда всё вокруг рушится… —

В непроглядной тьме, залившей землю, он различает силуэт: кто-то вторгся на его территорию, может быть, даже злоумышленник. Во всяком случае, незваный гость – в темноте не разобрать, мужчина или женщина.

Незваный гость спрашивает:

Жив?

Он ошарашен. Злоумышленники так не разговаривают, у них другие голоса: грубые. «Они?» – сколько лет угадывал их присутствие. Еще вчера принял бы за галлюцинацию, но уж если лес сошел с места…

– Жив. А вы?

Более или менее.

Наркоз отошел. Он чувствует боль в спине. Нет, не они. Здесь нет отцовского голоса. Только мать – протянешь руку, коснешься невидимого платья. Но если мать, значит, и отец: в его памяти они всегда вместе.

– Там, у вас… – ему хочется спросить: светло?

Даже в Марленовой комнате стоит печь – источник тепла и света; что уж говорить о пространстве, откуда явились родители, которые возделывали свой райский сад…

Почему она медлит, не торопится с ответом? Но главное, как она пришла? Оттуда один путь – изгнание…

Не знаю. Да. Нет, не так… —

Она рада, что ответила уклончиво, не вдаваясь в подробности. Утром он и сам увидит: по сравнению с тем, что делается на его участке, ее обошло стороной. Одна упавшая береза – не в счет. Она делает шаг назад. Под ногой что-то хрустит.

Осторожно, посуда! Голос звенит испуганно, будто принадлежит не взрослому мужчине, а мальчику, который боится, что ему влетит от родителей.

Она отдергивает ногу: когда-то на этом месте была клумба. Теперь чашки и тарелки – фарфоровые цветы.

Ну вот, ты уже разбила, – мальчик произносит упавшим голосом. Его мать поделилась с ней живыми цветами. Теперь ее черед.

– Прости. Я… У меня много. Я дам…

Он молчит. Если так страдать из-за чашек, что же будет завтра, когда увидит разбитую крышу… Надо как-то подготовить, рассказать, что она видела, когда сидела в машине, поводя светом фар… —

Ему неловко. Во-первых, это – ее посуда. Но главное: она может обидеться, исчезнуть. Он торопится все исправить:

– Ну что ты! Пустяки. Посуда бьется к счастью, – последний довод особенно удачный: так она говорила, когда роняла чашку или тарелку.

Все разрушено.

Он видит руку, точнее, тень руки, которая указывает на лес.

– Нет-нет, – возражает торопливо. – Многое, но не все. Это не катастрофа, мы просто заблудились. Рано или поздно эти книги сгорят…

Какие… книги?..

Он недоумевает: зачем переспрашивать, делать вид, что ей непонятно? Там, откуда она явилась, нет закрытых дверей. Если нельзя проникнуть, можно заглянуть в щелку. Хочет сбить его с толку? Но он-то помнит, что сказал Марлен, может повторить слово в слово:

– Папашины. А заодно его коллег… —

Она вздрагивает: откуда он узнал? И – черт побери! – почему: папашины? Даже она, говоря об отце, не позволяет себе панибратства.

– Послушай, – она говорит тихим голосом, так, как разговаривала бы с сыном, который не имеет права обобщать. – Он… он… ничего ужасного. Не убивал, не расстреливал…

Ей хочется объяснить: всё, что они подписывали своими именами, принадлежит перу другого автора – инженера советских душ. Теперь, когда их автор умер, их корреспонденции тоже мертвы. Страх – пытка. Отец просто боялся. Его статьи написаны под пыткой. В этом смысле атеизм ничем не отличается от религии.

Да, это правда, да…

– Да, это правда, да… – Какое счастье, что мать его понимает. Во всем виноваты французы, задурившие Марленову голову. Это они нашептывали: Автор умер. На самом деле – жив. Труд его друга – лучшее тому доказательство: если бы Автор умер, с какой стати Марлену тащить этот проклятый камень? Он спо-хватывается: для родителей сизифов труд – не довод. Всю жизнь строили, копали, сажали, пололи, не имея понятия ни о какой истории!

Надо зайти с другой стороны. В математике это называется доказательством от противного.

– Положим, Автор умер. Но если так, значит, нельзя разбирать: сжигать мертвые, но спасать живые – ставить на отдельную полку, – он спохватывается. В разговоре с матерью надо выбирать другие примеры. Не книги. Лучше сказать: растения. Бывают разные: культурные и сорняки. Сорняки полагается выпалывать, сбрасывать в компостную яму. Пройдет время, и вонючее месиво сгниет – превратится в подкормку для нового урожая.

Жить так, будто он не умер?..

Он кивает. Наконец поняла.

– Жить так, будто он не умер? – В разговоре со взрослым человеком она не решилась бы так сказать. Но с сыном – душой от ее души, которого выкормила горьким молоком, – ей не надо подбирать слова. В отличие от нее сын не ищет оправданий, не прячется за фигуры, одетые в костюмы своего времени. В этом есть и ее заслуга. Когда мальчик вырос, она свозила его в Испанию, нашла смешного старика. В первый раз она его поправила, сказала: это ошибка, надо говорить в костюмы своего времени. Колченогий старик прав: время непрерывно – оно не бывает ни своим, ни чужим. Главное – научиться отличать живое от мертвого. Как мать она может гордиться: если сын станет писателем, он напишет живые книги.

Вглядываясь во тьму, она слушает лепетанье ручья. Отец за все заплатил. Всю жизнь перед его глазами стояли мертвые буквы, подписанные его именем. Его расплата – бездарный роман. Гиря, рвущая мышцы и сухожилия. Человек, с которым она разговаривает как с сыном, нашел правильные слова. Книги живы, пока у них есть читатели. В этом смысле отцовский роман сгорел. Что касается всего остального… Утром, когда свет снова отделится от тьмы, она разберет, вырвет страницы с дарственными надписями. В конце концов, это – семейное дело, которое никого не касается…

Мужчина встает. Она видит только силуэт, но этого достаточно, чтобы почувствовать свое тело. Вселенная ее тела оживает, будто снова вдохнули душу. Еще не свет, не волны – только их предчувствие. Ей не нужны ни губы, ни руки. Оно рождается само. С каждой секундой подступает все ближе. Она смотрит широко раскрытыми глазами, будто умеет видеть во тьме: двор, заваленный упавшими деревьями, еловые ветки усеяны плодами – жесткими, несъедобными, кому придет в голову попробовать шишку? Она делает шаг навстречу: «Мне». Она – единственная женщина, которую кто-то взял за руку и привел к этому мужчине, любит его как будущего сына, потому что она – Ева. Мать, обращенная в будущее.

Еще мгновение, и они оба будут изгнаны… Но это потом, а сейчас она – женщина, приносящая горький плод… —

Затылок, шея, голое плечо: человек, лежащий на боку, уткнулся в стену. Она чувствует его тело. Кровать слишком узкая, никак не отодвинуться. Лежа на спине, она пытается вспомнить: что же было вчера? Почему она решилась на это?.. Оглядывает комнату: окно, задернутое чужой занавеской, кровать с латунными шариками… Трехстворчатый шкаф. Дверца заперта, из личинки торчит ключ. Взгляд ползет осторожно, будто опасается соскользнуть с полированной створки. Взобравшись на самый верх, цепляется за край. На крышке шкафа стоит фарфоровая статуэтка – целая и невредимая: «О, Господи… – Отчего-то кружится голова. Завершив пируэт, фарфоровая балеринка приходит в исходное положение. Она вздрагивает, отводит глаза. Скорей всего, просто пожалела. К тому же случилась катастрофа. Можно сказать, форс-мажорные обстоятельства. – Если бы не это… – она прислушивается к себе. – Нет, никогда».

Тот, с кем оказалась в одной постели, шевелится. Она чувствует напряжение – ожившее одеяло ползет в его сторону. Снаружи осталась ее нога, голая – от бедра до кончиков пальцев. И рука, затекшая, – она сжимает и разжимает пальцы, словно восстанавливая кровообращение. Опавший сосок вздрагивает рефлекторно, как лапка лягушки, сквозь которую пустили ток. Ватный край одеяла делит тело пополам. Голая половина покрылась мурашками. Значит, в комнате холодно. Затаив дыхание – лишь бы он не проснулся, – спускает ногу, приподнимается, опираясь на пятку и локоть, переносит тяжесть на левую сторону. Скрипнув пружинным матрасом – этого избежать не удается, – встает. Мурашки захватывают другую половину. Она думает: хоть так, лишь бы тело соединилось, срослось, склеилось – стало целым и невредимым.

Под ногами ежится покрывало – ночью его сбросили на пол. Судя по всему, ее одежда там. Она наклоняется, приподнимает толстую тряпку: так и есть, вперемешку с чужими шмотками. Она ощупывает влажный комок, вытягивает по очереди: брюки, вышитую кофту, трусы, лифчик… Мужчина, лежащий под одеялом, может проснуться в любую секунду. Его пробуждение – лишние слова, которые придется говорить, вместо того чтобы…

Голое тело уязвимо: улитка, с которой сорвали раковину. Свободной рукой она тянет покрывало, набрасывает на плечи – оборачивает вокруг себя.

Чужое тело, защищенное ватным одеялом, не шевелится. Не слышно даже дыхания.

Тряпка слишком большая, у самого пола сбилась складками. Толстые складки наползают друг на друга. Прежде чем сделать шаг, она поддергивает покрывало – только этого не хватает: наступить, растянуться на дощатом полу. На цыпочках, даже не скрипнув дверью… —

Страшно открыть глаза. Он поводит кончиками пальцев, в которых осталось ощущение колкости. Щека, прижатая к подушке, вспотела. Он слышал: встала, зашуршала тряпками. Счастье, что эта женщина ушла. Ушла? Он не слышал скрипа.

Затаив дыхание – «А вдруг она еще…», – отрывает голову от подушки: дверь закрыта, в комнате никого. Если не считать фарфоровой балеринки, которая смотрит на разоренную кровать: простыня сбита, вторая подушка примята. На ней остался след женщины. Ночью он разговаривал с ней, как с матерью…

Сбрасывает одеяло, садится: «Сон. Это просто сон?..» Ночной кошмар, из которого ничего не стоит вынырнуть: просто выйти на крыльцо, вдохнуть тихий мирный воздух… Сует ноги в тапки, но в то же мгновение сбрасывает, едва не вскрикнув: ай! Мокрые тапки отняли последнюю надежду. Окончательно разлепив глаза, двинулся босиком, прилипая к полу.

Уже в дверях обернулся, оглядывая родительскую комнату. Только теперь почувствовал, осознал свою наготу. «Здесь, на их кровати… О, господи…»

Кинулся к себе, распахнув платяной шкаф, нащупал чистую рубашку, трусы, брюки. Так и не обнаружив свежих носков, обулся на босу ногу. «О чем я думаю, когда… когда?..»

Картина, открывшаяся его глазам, превосходит самые страшные ожидания. Вековые ели, еще вчера стоявшие за времянкой, привалились к дому, обхватив его густыми лапами. Прижимаясь к стене, он спускается с крыльца. То и дело ныряя под ветки, движется в направлении ванной, считая стволы. Их вершины лежат на крыше. Крайний ряд шифера щербится, будто его выгрызли. Добравшись наконец до угла, смотрит вниз. Там, где раньше были террасы, на которых росли кусты и яблоневые деревья, зеленеет хвойное месиво: ели и сосны, сцепившиеся ветками. Лес, сошедший с места, разрушил родительский рай – пространство, обихоженное их руками.

Поворачивает голову, обозревая чужой участок, лежащий по ту сторону ручья. Раньше его закрывали ели, теперь – всё как на ладони. Ласковое солнце обливает нетронутые кусты, траву, деревья, ровные террасы, засаженные цветами. Никаких следов разрушений – только тихий нежный свет. До их забора метров пятьдесят, но даже против света он ясно видит блики на синей пожарной бочке, пятна на их машине, похожие на подпалины. Кажется, будто там – другой мир. Граница идет по ручью. Собирая остатки разума, он мотает головой: этого не может быть. Но вот же оно, прямо перед глазами: рукотворный рай нижних соседей цел и невредим.

Ныряя под ветки, он плывет обратно. Огромная ель – верхушка лежит на крыше, комель наполовину вывернут – навалилась на времянку с тыльной стороны. Оглядев упавший забор – повредило штакетник и поперечины, но столбы стоят, – он подходит к времянке. Дверную коробку перекосило под тяжестью ствола. Эту дверь больше не закрыть. Но это не он, он ничего не трогал – не двигал штыри.

Он идет к скамейке – медленно, на ватных ногах. «За что?! Почему – меня?» – в глубине души он знает: запустил, не красил, не заботился, не обрабатывал. Даже замок – и тот не починил вовремя.

Посуда, расставленная на камне, белеет, как ни в чем не бывало. Если не считать чашки, расколовшейся на две половинки. Ее разбила женщина. «Она. Это всё – она…»

Он прислушивается, надеясь, что они встанут на его сторону, поймут: их сын не виноват. Виновата она, женщина, с которой он разговаривал как с матерью, а потом…

«Нет-нет, – торопится оправдаться, – как с матерью – это сначала. Потом-то уже нет».

Родители молчат. Он сидит, повесив голову: после того, что натворил, их отклик был бы чудом, но в глубине души он все-таки надеется. Пусть хотя бы отец: откликнется, придет на помощь.

Взгляд ловит острые обломки сосен: там, за забором… Как же он мог забыть! «Да, катастрофа. Но не только моя». Здесь, на территории рая, созданного родителями, ответственность на нем, но там, за участком – совсем другое дело. Он чувствует прилив бодрости. Учитывая масштаб разрушений, случилось именно то, что показывают по телевизору, когда на помощь пострадавшим приходят все, включая…

Мотнул головой, будто отогнал слепня: тут уж, бесспорно, хватил! Но должно же быть местное начальство, отцы района.

Откуда-то издалека доносится вой пилы. Он вскакивает, бежит к калитке. Наверняка уже приехали. Надо остановить, сказать: вот – я, пострадавший… Мне нужна ваша помощь…

На улице никого. Только ее машина. Он чувствует холод, бегущий по позвоночнику. Холод, от которого бросает в жар. Поворачивает назад, бредет к калитке. Перед глазами путаница ветвей: тропинка, ведущая к ручью, завалена кронами – их сорвало с сосен, чьи обломки пронзают небо. Хвойное месиво, ветки, которыми все завално. Чтобы двинуться дальше, он должен вступить – в это, колючее и шипастое. Он вздрагивает, будто иглы уже вонзились в щиколотки. По сравнению с этим сломанный замок – хвоинка, попавшая в ботинок, колющая голую пятку: всего-то и дел, что снять и вытрясти. Но даже на это нет сил. Изнеможение, полное.

Чашки и тарелки толпятся, облепляя камень. Казалось бы, самое хрупкое, что только можно себе представить, но вот же они. То, что именно их обошла стихия, красноречивее любых слов изобличает ее капризный норов, женственную природу – бессмысленную: что хочу, то и ворочу.

В свете наступающего утра чашки и тарелки кажутся бледными, как поганки. Впрочем, он поправляет себя, настоящие поганки – коричневатые, покрытые желтыми дрыздочками. Он помнит тот заросший пень.

Подняв глаза, оглядывает пустое небо. Молчат. Так пусть хотя бы послушают. Он готов признать: да, виноват. Действовал необдуманно и опрометчиво. Ошибся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Разве это не их слова? Он знает, о чем они думают: поддался, пошел у нее на поводу. «А позвольте поинтересоваться: по-че-му?» Уж если на то пошло, он даст исчерпывающие объяснения, лишь бы они поняли, подсказали, пришли на помощь. Один он все равно не справится. Кому как не им знать.

Он оглядывает ветки, усыпанные шишками – терпкими плодами ели. Во все времена рождались сыновья, идущие против отцов. Родись Марлен в девятнадцатом веке, наверняка стал бы нигилистом, каким-нибудь Базаровым. Тоже мечтали разрушить. Потому что в глубине души верили: сколько ни разрушай – не рухнет. Наоборот. Жизнь разумна, надо только разгрести, отринуть старые предрассудки, нажитые поколениями, взглянуть свежим глазом.

– Да, разговаривал как с матерью, – он слышит свой крепнущий голос. – Но что же делать, если здесь, у нас, все давно перепуталось, выбилось из суставов: отцы – не отцы, матери – не матери…