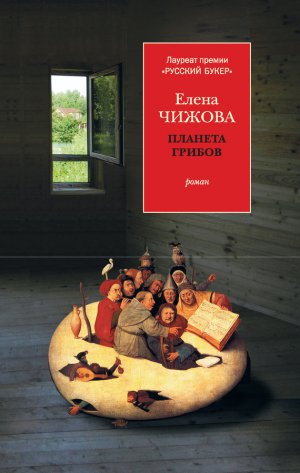

Планета грибов Чижова Елена

Девица бежит за стойку, выносит стакан воды.

– Вы оттуда? Знаете, сегодня один мужчина, тоже, с сердцем плохо. Там, говорит, кошмар. Просто ужас. Говорит, есть человеческие жертвы. Там, говорит, озеро. Люди не знали, поехали кататься на лодках, а тут такое! Воду прямо вспучило. Человек десять смыло, а может, и больше. Выловят – скажут…

Она поднимает глаза:

– Тебя как зовут?

– Меня? Настя.

– Красивое имя.

– Ой, – вспыхивает. – Не знаю. Обыкновенное, русское.

– Нет, – она настаивает, – не обыкновенное.

– Ой, – девочка всплескивает руками. – У меня же в сумке «Спазмалгон» – ничего? – бросается к стойке. – Это хорошее. У меня тоже бывает. Знаете, болит голова. Вот. – На ладони две белые таблетки. – Съешьте обе – вмиг полегчает. А хотите, – девочка оглядывается, – я с вами посижу? Пока никого нету.

– Говоришь, вмиг полегчает? – она улыбается с нежностью. Странное чувство.

«Почему – странное? Когда женщина ждет ребенка…»

– Чай-то! – девочка тоже улыбается. – Забыла – из головы вон.

– Не надо. Посижу и поеду. Мне уже лучше. Твои таблетки действуют.

– Вот видите, я же говорила! Хорошие. Анальгин хуже.

Она думает: «Надо что-то… – тянется к сумке: кошелек… – Нет, деньги – неловко. – Ключи, документы. Телефон?.. Телефон – хороший подарок. – Ах, да, – вспомнила. – В машине, на зарядке…»

Девочка стоит, сжимая в руке сумочку, китайскую, из кожзама.

В юности у нее была похожая, только еще хуже.

– У тебя красивая сумочка.

– Красивая?! Ой, ну что вы… Вам правда нравится? Это у нас, в Токсове. Перед вокзалом ларьки.

– Ты живешь в Токсове? – она смотрит на свою сумку, последнюю, купленную к Новому году: ее собственный календарь – ориентир во времени. У женщины, которая ждет ребенка, другие ориентиры.

– Да. А вы – в Петербурге?

Она улыбается:

– В Репине. На Финском заливе. Бывала когда-нибудь?

– Нет, – девочка качает головой. – Я только в городе бывала. Больше нигде. А там у вас что, – кивает в сторону Соснова, – дача?

– Там? – она смотрит на свою сумку, но теперь уже уверенно. – Знаешь, что я придумала? Давай поменяемся.

– Чем? – девочка смотрит недоуменно.

– Сумками. Мне твою, а тебе мою.

– Но у вас… Что вы! – щеки заливаются нежной краской. – Это же «ГУЧЧИ»! Я видела, в одном журнале…

– Послушай, – она останавливает. – Я уезжаю, далеко. Понимаешь?

– Да, – девочка поднимает руку, отводит челку. – Далеко, значит – навсегда? – Смотрит испуганно, будто сказала лишнее.

– Вот видишь, какая ты умная. И добрая. Но главное – умная, – она улыбается через силу. – Буду смотреть и думать: как там Настя?

Она вынимает, выкладывает на стол: кошелек, ключи, папку с документами, какие-то бумажки, мятые салфетки. «Ничего, это все пройдет. Не вмиг, но не может же вечно. Главное – вырвалась».

Девочка смотрит завороженно, тянется к своей сумке. Переворачивает, вытряхивает на стол:

– Ой, извините, я сейчас… А она правда настоящая?

– Правда, – она берет пустую сумку, складывает вещи. Вынимает три сотенные бумажки. – Вторая колонка. Десять литров.

Идет к двери. Прежде чем выйти на улицу, прислушивается к себе. Действительно помогло. Голова как новенькая.

Оборачивается:

– До свидания… – Ей хочется сказать: доченька. В мире, в котором все изменилось, она – мать.

Девочка ее не слышит. Смотрит на сумку, будто не верит своим глазам… —

Он боялся, что провозится до обеда, но этот этап сизифова труда занял сорок минут. Главная препона – крыльцо. Когда руки держат таз, нечем отодвигать ветки. Хорошо хоть куртка с длинными рукавами.

Сквозь стекла веранды виден голый камень.

«А если не приедут?..» Одергивает себя: нельзя думать о плохом. Пошарив в кармане куртки, достает телефон: в левом верхнем углу – голый стволик антенны, с которого срезали ветки.

Подойдя к люку, задирает голову. Пока не приехали, можно поработать. Мысль о работе кажется странной, будто пришла из другой жизни. Через силу, ноги совсем ослабли, взбирается по лестнице. Дверь в кабинет закрыта. Зато распахнута другая, та, за которой собственно чердак, набитый рухлядью. Он заглядывает: драповые пальто, спинки кроватей, колченогие стулья…

Стоит на пороге – опешив, не веря своим глазам: из потолка торчит здоровенный сук. Еловая ветка пропорола шифер. В гипсокартоне зияет рваная дыра. Он подходит на цыпочках, заглядывает в прореху, пытаясь разглядеть стропила. Ничего не видно. На полу лужица, присыпанная хвоей.

«Приедут – починят. Я не строитель. Я…»

Спускается по лестнице. Раздвигая проклятые ветки, сходит с крыльца.

Под холодильником тоже лужа. Открыв дверцу, вынимает пакет, нюхает. Молоко успело скиснуть. Морщась, ставит на место. Неприятно сосет под ложечкой. Яйца. Сырые есть опасно. Макароны – и те не сваришь. Можно сходить на горку, купить каких-нибудь консервов. Раньше, по привычке, всегда держал про запас. «Уйдешь, а они приедут. Хлеб, огурцы, помидоры. Ничего, – подбадривает себя. – До утра продержусь».

На скамейке осталась книга. Чтение всегда отвлекает.

«Что там у нас? Ага…»

Командир корабля оглянулся и, сдвинув вверх лючок гермошлема, вдохнул уже тихий, уже мирный воздух. В горловой трубке неприятно запершило: сказывалась жирная азотная струя. Азот – вещество, способствующее росту и развитию растений.

«Дело не в упавших стволах. Время от времени случаются и не такие эксцессы…» Окончательные выводы сделают ученые, но даже его опыта достаточно, чтобы понять: плавники, так и не ставшие крыльями, свидетельствуют о том, что подлинная катастрофа произошла давно. Эволюция, на которую ученые традиционно возлагают надежды, в данном случае зашла в тупик. Точнее, не сумела из него выбраться.

Жалости в нем нет: это – чужая планета, от которой их отделяют месяцы – если не годы – пути. Не жалость – капитан прислушался к себе, – скорее, разочарование. Мимолетное чувство. Пройдет. Теперь, когда пробы взяты, он должен принять решение: ограничиться ли этим районом или взлететь и приземлиться где-нибудь в другом месте? Проблема в том, что они израсходовали слишком много топлива – может не хватить на обратный путь.

Он смотрит в небо, будто надеясь проникнуть взглядом за толстый слой атмосферы – туда, где господствует кромешный мрак. Включает общую связь, понимая: решение принято. Зеленоватые фигуры направляются к кораблю.

«Эту планету ожидает вырождение. После катастроф такого масштаба жизнь не восстанавливается. Во всяком случае, в полной мере», – дожидаясь, пока члены команды поднимутся на борт, капитан подбирает слова, с которых начнет свое выступление на летучке. Потом, после ужина, когда разговор плавно перейдет в неформальную фазу, он – с известной долей иронии – посетует, что на планете, которую они только что покинули, замысел бога не исполнился в полноймере: замер на той точке, где еще нет ни птиц, ни животных. Не говоря уж о разумных существах…

Слова бежали, как полая вода. Послюнив палец, он перевернул залипшую страницу. Нет, чтение не спасает. Ему не отвлечься от тягостных мыслей. Еще вчера сходил бы к ручью. Он встает, выходит за калитку. Дорога к ручью завалена еловыми ветками. «Ну что ж… Значит, в лес».

Поперек тропинки лежит огромный ствол. «Ну и как мне теперь?.. – Острые обломки топорщатся. Он поддергивает брючину, заносит ногу. Обломок ветки вцепляется в штаны.

– Вперед или назад?.. – Ноги растопырены. В таком положении долго не продержишься. Сделав над собой усилие, неловко переваливается на ту сторону. Выбравшись на пустое место, ощупывает брючину. Все-таки вырвало клок. «Ладно, все равно старые».

Там, где стояли деревья, – одна сплошная прореха, поле битвы великанов, поваленные стволы. Те, что лежат внизу, тихи и недвижны. Верхние тянут ветки к небу – в последней мольбе. Он смотрит на то, что когда-то было его лесом, родным и привычным. «Ничего, снова привыкну. Надо как-то приспособиться…» За спиной – протяжный скрип. Он оборачивается. Сосна, судорожно вздрагивая и перебирая ветками, клонится в его сторону. Он стоит, будто приросли ноги. Дерево падает, сминая вершины маленьких елок. Ударяется о землю, с отчаянным всхлипом испускает дух.

Он смотрит зачарованно: сосна упала в двух шагах.

Впереди, за кустами, мелькает что-то пестрое. Перемогая запоздалый ужас, он идет напрямик, не разбирая дороги: кто бы ни был, все-таки – человек. Можно поделиться радостью, сказать: только что упало дерево, чуть не прибило, не знаю, как и спасся.

Старуха сидит на корточках к нему спиной. Цветной платок – что-то белое с красным, углы топорщатся как заячьи уши. Она поворачивает голову. Издалека доносится птичий крик – резкий, как уханье совы.

«Да какая сова!.. Откуда?..»

Кряхтя и держась за спину, старуха встает, подтирается юбкой. Только теперь заметил: пень. Трухлявый, окиданный грибами: коричневые шляпки в желтоватых дрыздочках. Она собирает, складывает в лукошко.

«С ума, что ли, сошла… Это же… Нет, надо сказать».

– Послушайте, это – поганки. Вы отравитесь…

Старуха поднимает голову, загораживается ладонью от солнца:

– Иди, иди, – ворчит недовольно. – Сам ты поганка.

Конечно, надо уважать старость, но эта ведьма позволяет себе слишком много. Будто она – хозяйка леса. Вспомнил: та самая, с котом. Вчера была без платка. Сегодня покрыла голову, спрятала седые патлы.

– На поляне был? – Спрашивает, как ни в чем не бывало. Будто и не нахамила. – Не был, так сходи. Точно инопланетяне. Я и по телевизору видела. Когда садятся, траву приминают. Улетят, а круги остаются. Ровные. Думала, ну ладно траву. Дак, оказывается, еще и березы. Видно, тарелка у них огромная. Хорошо хоть лес выбрали. А ведь могли и на дома.

«Инопланетяне… Круги… Сущее безумие». – Он поворачивается, собираясь вернуться на тропинку. Снова кружится голова.

Старуха окликает:

– Туда иди. Там-то не пройдешь, завалило, – тычет пальцем.

Он идет, не ведая: зачем? Будто повинуясь старушечьей воле. Со стороны березовой поляны доносится вой пилы. С каждым шагом пила голосит все громче. Перейдя дорогу, ведущую к линии Маннергейма, он останавливается, выглядывая из-за куста. На поляне, заваленной беловатыми стволами, работают мужики. Один пилит, другой собирает чурки, подтаскивает к прицепу. Парень лет пятнадцати обламывает березовые ветки, пихает в мешок. Не отвлекаясь от дела, мужики поглядывают в его сторону – бросают косые взгляды. Будто он – нежелательный свидетель или незваный гость, отрывающий хозяев от важных дел.

Глаза обегают поляну: там, где еще вчера росли березы, за которые садилось солнце, зияет пустота. Спеша воспользоваться плодами урагана, пила заходится в отвратительном вое. Он смотрит в небо: солнце, как же оно будет садиться, уходить за голую землю?

Мужики о чем-то переговариваются. Он не слышит. Только шевеленье губ. Вой, изнуряющий душу, смолкает.

– Вам чего? – мужик постарше оборачивается, но как-то криво, не разгибая спины. Глаза не то чтобы враждебные – настороженные. Парень, который возится с ветками, опускает мешок.

– Просто хожу, смотрю.

По тому, как ему не ответили, понял: лучше уйти. Убраться подобру-поздорову.

Уже ничему не удивляясь, вышел из леса – у самого крайнего дома. Свернул в пустую улицу.

– Ну чего, завалило тебя? – Старуха с корзинкой выходит из леса.

Он думает: да провались ты пропадом!

Все-таки кивает через силу.

– А ведь я говорила, – она ставит корзинку. – Царствие небесное родителям-то твоим. Не берите у ручья. Плохой участок, опасный. Елки одни. Дак все же умные. Думают, не из того места родились, – усмехнулась, обтерла морщинистые губы, похожие на куриную гузку – вот-вот вылезет яйцо. – Ну, и чего делать будешь?

Он смотрит в ее глаза. Там стоит что-то темное – влечет и завораживает, как болото, за которым никогда не был. Оглядев полную корзинку, думает: «Мне-то какое дело? Хочет травиться – пусть…»

– Бригада приедет. Скоро.

– Брига-ада? – старуха оглядывается, будто бригада, которую он упомянул, должна выйти из леса. – Она, что ли, вызвала? – куриная гузка сморщилась еще больше – теперь не пролезет и горошина, не то что яйцо.

Он кивнул молча, не вдаваясь в подробности, стараясь не глядеть в болотную бездну, поросшую ресницами – жидкими, как всё, что растет на болоте: хоть трава, хоть дерево, хоть гриб. Но все-таки удивляясь: откуда она узнала? Ведьма и есть ведьма. Поганками питается.

– Вот-вот, – старуха пихнула ногой корзинку. – Я и гляжу. Всем наобещала. А сама подписи наши выцыганила и – фьють… Ты-то подписал? Ага, вот и я тоже. Учит меня жизнь, учит: не верь, не верь – да где там! – так, видать, дурой и помру. Ты тоже – не думай, не мечтай. Оба в дураках останемся, – сняла платок – пригладить седые патлы. – А эти всё пилят! Кому горе, а кому прибыток. Тебе вот, гляжу, горе. Ладно, хоть опятами разжилась, – бросает взгляд на корзинку. – Мои-то не едут, сама буду есть.

«Опята? Неужели опята…» – Добрел до скамейки, сел, сложил на коленях руки.

Сидел, прислушиваясь к себе, пытаясь разобраться: «Ты, не рожденный женщиной, мой недруг… У Шекспира все ясно и просто. Макдуф: сначала друг, потом враг. Ведьмы – нежить: старухи, которых нет в реальности. Привидятся и исчезнут. А здесь, у нас?» – в груди под ребрами ноет, будто душу тянут в разные стороны. С одной стороны – она, старуха: темное знание, которое ничем не собьешь, никакими разумными доводами. С другой – Марлен с его непримиримостью. Две силы, безумные, с которыми ему не сладить. Растягивают на дыбе истории… —

Еще неделю назад не пришло бы в голову. Выезжая с заправки, она косится на искусственное безобразие, которое получила взамен. Семь дней. Тяжкие, как камни – тащишь, тащишь, – жернова, перемоловшие душу. Сорвавшие покровы, в которые закутывалась, спасаясь. «Теперь всё будет иначе. Потому что – бог. Помог, вывел из тупика… Потом. Не сейчас. Приеду – всё обдумаю, – она протягивает руку, забрасывает сумочку на заднее сиденье. Перед глазами – список неотложных дел. – Бригадир, надо договориться, передать деньги. Да, стиральная машина – обещала, значит, сделаю, в понедельник созвониться с агентом, передать пакет документов…» Щиколотка снова ноет. Больно нажимать на педаль.

Девочка обрадовалась. «Я бы тоже на ее месте… Если бы мне подарили. Родители, или муж, или… – она усмехается, – далее по списку. Так и скажу: твой отец был интеллигентным человеком. Переводчики – особые люди. Талантливые. Можно сказать, не от мира сего. Не то что я…» Материальный мир – по правде говоря, для нее эти радости в прошлом. Последний раз в начале девяностых: ROZENLEV. Это сейчас легко – пошел, купил. А тогда… Не просто холодильник: первая вершина. Вершины, которые ей покорились, не такие уж высокие: не Арарат и даже не Пик Коммунизма. Но все равно ей есть чем гордиться: многие, с кем начинала, давным-давно сорвались – кто-то уехал, кого-то выдавили из бизнеса, кто-то ушел сам.

Снова поля, заросшие цветами. На обочине стоит женщина, рядом девочка – маленькая, лет восьми. У обеих – распущенные волосы. Длинные, как у русалок. Девочка надела венок – луговые цветы, пестрые. Сложись всё иначе – могла бы остановиться, нарвать букет. Фигурки, отражаясь в зеркале заднего вида, становятся маленькими – лиц уже не видно. Только волосы – их поднимает порывом ветра. Она прислушивается к щиколотке. Похоже, утихла.

«Девочка Настя будет меня помнить». Летит, чувствуя радость, нечаянную. Прошлое, темная книга, написанная графоманом, в котором всё не по-людски: солнце – не солнце, трава – не трава, дерево – не дерево, – отлетает назад со скоростью в двести восемьдесят лошадиных сил. Лошади идут рысью, прядают гривами – кортеж, растянувшийся на километры, бог знает сколько; ей трудно себе представить: двести восемьдесят белых лошадей. Плавно, не снижая скорости – дорога свободна, – кортеж вписывается в поворот. Лошадиные головы клонятся влево, белые гривы вьются волнами. Солнечные искры вспыхивают, выбиваясь из-под копыт. Она жмурится, опускает шторку. По встречной полосе движется фура. Издалека она кажется маленькой, почти игрушечной. Впереди, на обочине, человеческая фигурка… —

Старуха останавливается, смотрит налево. Искры солнца, отраженного в асфальте, слепят глаза. Она закрывается рукой. Ей надо перейти на ту сторону. Утром едва перебралась – вжик-вжик, машина за машиной, стоишь, стоишь, ждешь, пока пропустят, да куда там, едут и едут, разъездились. Она окидывает хозяйским глазом: трехлитровые банки, самые удобные. С литровыми сплошная морока и крышек не напасешься… Вроде никого. Она разворачивает коляску – вместительная, осталась от внука, везти-то легче, чем таскать на себе. За жизнь натаскалась – то одно, то другое. Вон, все руки скрючило. Эти-то, в машинах, нагрузились, сели и поехали, а тут стой и жди. Она смотрит направо, щурится. Тоже вроде не едут. «Ну, с богом!» – толкает коляску вперед… —

Он поежился и посмотрел на часы. Короткая стрелка подходит к шести.

В желудке снова ноет. Не поймешь, может, и не в желудке. Стараясь не обращать внимания на ветки, нависшие над участком, направился во времянку, отломил краюху хлеба, вынул из пакета огурец – толстый, слегка привядший на кончиках. Свежие огурцы надоели. Вспомнил материнские банки: трехлитровые, огурчик к огурчику. Мать солила с сельдереем – незабываемый вкус. Потянувшись к солонке, отметил: соль снова отсырела, как после зимы.

Хрустя водянистым огурцом, вернулся к скамейке. «Да ну его!» – размахнулся решительно, швырнул в кусты. Родители молчали. Думали: теперь, когда нашлась эта женщина, которой можно передать его из рук в руки, их дежурство закончилось, имеют право покинуть пост.

Дожевывая на ходу, вернулся в дом. Сел в продавленное кресло. Обхватил колени, будто снова стал маленьким мальчиком, который сидит, терпеливо дожидаясь матери: обещала – значит, спасет.

«Воскресенье. Наверняка пробки… Надо проверить телефон», – про телефон – так, не всерьез. Связи нет. С нашими темпами в лучшем случае восстановят завтра. Завтра понедельник. Новая неделя – новый круг, в который попадает каждый переводчик божьего замысла, если верит, что исполнение зависит и от него.

Неверный свет не достает до углов, в которые забилась напуганная мебель, чьи потомки, вырванные с корнем, лежат вповалку от Васкелова до Соснова, готовые стать чем угодно: хоть шкафами, хоть стульями, хоть вязанками хвороста, хоть дровами, хоть ящиками, хоть деревянными бушлатами – уж это в чьи руки попадут.

Вдруг подумал: если всё образуется, значит, нас – ее и меня – тоже изгонят. Только не из Рая, а из Ада. В обыкновенную жизнь.

Это случится. Надо набраться терпения. Рабочие приедут, спилят деревья, починят крышу. Он съездит в редакцию, сдаст готовый перевод. Скажет: мне срочно нужны деньги. Главный редактор выплатит, никуда не денется. «Потом позвоню, договорюсь о встрече».

Замер, будто услышал ее голос в трубке… —

Старуха смотрела завороженно. Чего говорить, место тут гиблое, и раньше всякое случалось: то в кювет въедут, то железками своими друг в дружку. Стукнутся – идешь, а стекляшки по всему асфальту, но чтобы та-ак…

«Господи, воля твоя!» – перекрестилась тихонько. Огляделась, прикидывая: и чего теперь? Перебежать или ну его – от греха? Отступила назад на обочину, покрепче ухватила коляску. Толкая перед собой, двинулась в ихнюю сторону, заранее ужасаясь и восхищаясь, преодолевая сопротивление мелких камешков – так и норовят под колеса. Шла, позвякивая пустыми банками. Машина огромная, морда забрызгана грязью. Вон он, выпрыгнул. Ходит, ходит – дергает, а чего тут дергать? Дергай – не дергай. Ага, и сам, видно, понял. Звонит. Если б не коляска, подойти хоть поближе, а так чего-то белеется, а больше не разглядишь. Ну теперь понае-едут!.. Если с Васкелова – ничего, недолго. А если с города? Да нет, воют уже – нынче с телефонами быстро. Не успеешь разбиться – явятся.

И машин откуда-то набралось, стоят с обеих сторон, а куда денешься, жди, пока растащат, тогда уж…

Подъехали. Один тощенький. Другой тоже вылезает, никак не вылезет: пузо-то отъел. И морда – поперек себя шире. А чего ему? Протяни руку – положат, да еще спасибо скажут, что отпустил подобру-поздорову. А тут живи от пенсии до пенсии, считай копейки. Обтерла рот, будто глотнула обиды. Только огород и выручает. И прадед, и дед ее – перекрестилась меленько, как положено, когда поминаешь покойников, чтобы души их без толку не обеспокоить, – и отец, пока не расстреляли. Все в их роду кормились от земли.

Этот, который с грузовика, машет руками – видали, ворона выискалась. Маши, маши – там-то, куда засадят, небось, не размахаешься. Сами махнут – не отмахнешься.

Опять куда-то звонят. Теперь, видно, в скорую или начальству своему докладываться. Сообразили, слава богу: подергали, подергали – этот, другой, который застрял в машине, молчит, ни гу-гу. Тощенький остался, а этот, в деревне говорили: морда как мамина жопа…

– Вы, мамаша, давно тут стоите? – вежливо так, обходительно. – Что конкретно видели?

– Дак чего видела? Что ты, сынок, то и я. Этот-то, который оттуда, ехал себе и ехал, а этот – кто ж его знает: я ведь к нему спиной. Иду себе, вон, везу банки. Вдруг – нечистая сила! – вжик над ухом и прямо в того. Охнуть не успела.

– А вы, мамаша, где шли? По обочине или по дороге?

Ишь, морда хитрая, прищурился. По обочине или по дороге?.. Так ему и скажи…

– Да, господь с тобой, сыночек! Разве ж тут можно. Мы во-он где переходим, там, против колонки.

– Вы, мамаша, пока не уходите. Может, вопросы появятся. По этому ДТП вы – единственный свидетель, данные ваши перепишем.

Свидетель, и ладно. Покивала.

Отошел… —

Боль, рвет в разные стороны. Белые лошади – туда-сюда – вспышками. Белое на черном. Кто-то стонет. Увернулась в последний миг. Когда коляска. Снова черное. Сейчас разорвется. Младенец в коляске: живой, шевелится. Больше не могу. Шевельнешься – вонзаются. Жарко. Это – огонь. Развели под креслом. Старик, ее колченогий гид, с ними – садится на корточки. Крутит гайки, заверчивает. Россия – великая страна. Никто не знает почему. Что ж он такое бормочет… Какая страшная боль. Сводит, сжимает: от груди – к шее, сквозь руки, уже по ногам – значит, продернули. Почему? Почему? Этого никто не знает, только я: орудие пытки, Дочь дворника. Это – меня. Жгут каленым железом. Белые лошади – рвутся, высекают искры. Старик воет, визжит, тычет железным пальцем. Рвет мою кожу. Не надо, я не виновата, я же успела – крутанула руль. В последний миг – увидела. Коляска. Там – младенец. Белое облако, холодное. Развязали, поэтому не больно. Только сводит ноги. Колченогий гид больше не воет. Все-таки спасла…

Она закрывает глаза. Темнота. Потом слабый свет. Контуры прямоугольника, похожего на окошко. Нет, скорее на рамку. В рамке кто-то стоит. Она вглядывается: похож на человека. Невысокий, мелкие черты лица. Он тоже на нее смотрит. Внимательно, цепкими глазками. Что ему надо? Хочется прогнать, кринуть: нечего на меня смотреть! Я не репродукция!

Мелкие черты оплывают, будто смыли краску. Свет гаснет. Снова непроглядная тьма… —

Ездиют, доездились, железо пришлось резать. Искры так и сыпались. Разрезали, подошла поближе. Гляжу – батюшки мои, девка. Пока тащили к обочине, присмотрелась: да нет, баба. Эти, в белых халатах, покрутились, да и уехали. Мордатый всё записал, опять звонит. Вон оно как бывает: и не старая, а на тебе. Смерть дело знает, своих метит. А эта лежит. Тут только спохватилась: ведь не по-людски. Будто не человек – собака. Лицо голое – закрыть полагается. Хоть чем, хоть тряпкой, хоть передником.

Старуха сунула руку, пошарила под банками. Газета – хорошо, новая, не рваная. Там программка на будущую неделю, купила в ларьке.

– Ну, лежи, доченька. Отмучилась. – Расправила пальцами. Перекрестила как есть, через газету. Заплакать не заплакала, всхлипнула жалостливо, тоже положено. – Царствие тебе небесное, пусть земля будет пухом… —

Тело лежит на обочине, лицо прикрыто газетой. Старуха качает коляску, нянчит младенческие банки: вырастут – станут огромными стеклянными сферами. Всё выше и выше, старухи с коляской уже не видно…

Внизу раскинулось поле, поросшее цветами – васильки, лютики, колокольчики, – тонкие стебельки качаются на ветру. С высоты это похоже на разноцветные волны. По краю выросли яблони, усыпанные спелыми плодами – яблоки от яблонь падают далеко.

Вдоль дороги стоят осины, от которых родятся апельсины – на мячик похожие, но в середине не пусто, а сочно и вкусно.

На грядке у самой обочины расселись лук и чеснок – родные братья. Лук от семи недуг, стрелы к солнцу проросли – держит пластиковую бутылку. Из нее течет молоко – жидко, а не вода, бело, а не снег.

Оранжевая девица, сидящая в темнице, а коса на улице, шевелит пышной ботвой.

В тени пристроился генерал, всему голова – выросший в поле колоском, лежит куском. Бравые картофелины в коричневых мундирах – нет в мире овоща сытнее – маршируют поперек поля.

Мальчишки-стручки бегут за ними, лопаясь со смеха – рассыпаются бусинками-дробинками, сладкими горошинками. Следом катятся белые бочки, на них ни сучочка: разобьешь – никакой столяр не склеит.

Два мужика, упершись руками, катят огромный кочан. Из-под дощатого навеса слышен хруст. Тетки, закатав рукава и подбоченясь, шинкуют капусту длинными языками.

На пне, высоком, как обрубок дерева, стоит домик под четырехскатной крышей. Окна занавешены полотенцами. Перед домиком скамейка, на скамейке старик со старухой. Их сын тащит сноп соломы, бросает родителям в ноги. Чиркнув спичкой, разводит костер: пусть погреют старые косточки.

Мать и дочь – русалки с распущенными волосами, – обойдя поле краем, приближаются к озеру. С высоты, на которую успела подняться, оно похоже на блюдечко, кишащее голыми женщинами. Мать входит в воду, оставив дочь на берегу. Девочка срывает с головы венок, бросает на землю. Топает ножкой. Мать не оборачивается.

Мужчины, оседлавшие белых коз, скачут по кругу, голыми пятками пришпоривают животных, обросших шерстью. Самые смелые спешиваются, ныряют в стоячую воду. Плывут короткими саженками, настигая женщин.

Всё выше и выше…

Прозрачный шар, покачиваясь на мертвой глади, поворачивается красноватым боком. Сверху он похож на осеннее яблоко, в сердцевине голая человеческая фигурка – извивается, пытаясь выбраться наружу.

Гигантские огурцы, дома без окон, без дверей, лежащие в пряном рассоле, покачиваются зеленоватыми батискафами.

Из прозрачного помидора – по боку змеится рваная трещина – вырастает огромный гриб, шляпка в желтоватых дрыздочках.

Голые фигурки выходят на отмель, идут, раздвигая воду – карабкаются вверх по склону к огромной клубничине, исходящей соком, шевелят жадными губами.

По асфальтовой дороге катит стог на колесах: фигурки, бегущие сзади, подпрыгивают, тянут руки, рвут клочки травы. Клевер, львиный зев, куриная слепота – мелкие луговые цветы, пропитанные медвяной сладостью, проскакивают сквозь пальцы, засыпают дорогу – под колеса рыкающих машин.

Стеклянные сферы, выросшие из трехлитровых банок, плывут над русским садом земных наслаждений – в каждой замкнуты мужчина и женщина, готовые предаться безудержной страсти, беззастенчивым утехам любви.

Белые лошади, вырвавшиеся из жесткой упряжи, несущие голых всадников, сами собой сбиваются в кавалькаду жизни, сотканной из нежных сияющих красок, идущей по кругу в хаотичном беспорядке, в котором человеческое соединяется то с загадочным, то с обыденным; то с растительным, то с птичьим, то со звериным – как на картине средневекового художника, написанной пятьсот лет назад. Фантастический мир, собранный из разрозненных кусков реального, где люди объединены не столько логикой, сколько скрытыми смыслами, которые каждое поколение разгадывает по-своему, венчается голубым небесным сводом, похожим на купол: голые фигурки летают на крылатых рыбах или на собственных прозрачных крыльях.

Ее душа, расставшаяся с телом, приближается к облаку, где – вплоть до самого полета Гагарина – сидел Создатель земли и неба, травы и деревьев, животных и людей. Мужчины и женщины размножились и превратились в народы, с которыми Бог разговаривает на языке истории. Горе в том, что далеко не все народы понимают этот трудный язык. Но те, кто его постигли, знают: Время и Вечность – две равновеликие категории, которые уже не могут существовать друг без друга. Счастье, что Он терпелив. Готов повторять снова и снова, надеясь, что рано или поздно народу наскучит повторение – мать учения, и он перестанет кружить по широким полям шляпы Его извечного врага.

С высоты, на которую она взлетела, сад земных наслаждений кажется маленьким, меньше Бельгии или Нидерландов, не говоря о России. Да какой там сад – парник, покрытый полиэтиленовой пленкой. Пленка разорвана. Расправляя крылья, она шепчет: «Свободна… Наконец свободна… Теперь без меня…» —

Подойдя к трапу, капитан пошаркал по траве нижними отростками. «Не забыть: после дождя здешняя почва липнет к ногам».

На борт он поднялся последним. Прежде чем задраить входной люк, оглядел поверженные деревья. «Как же их?.. – вспомнил. – Древовидные папоротники…» Название сохранилось в отчете предшественников. С высоты, которую корабль наберет после взлета, их можно будет принять за членистые ноги пауков, свившихся в смертельном соитии.

Он смотрит, не веря собственным глазам: «Только что… Мы шли. Дождь. Их не было… – Но вот же они – огромные, проросшие между стволами. Одни – выпуклые, с отчетливо выраженной ножкой. Другие – вогнутые, похожие на чаши. Тысячи и тысячи особей. – Надо выйти, взять пробы…» Но он стоит, поводя глазными отростками. От грибов, подступивших к кораблю, исходит что-то зловещее. Такое впечатление, будто они движутся, шевелят влажными ртами. Его снедает ужас. Для этих существ – не животных, не растений – он сам – снедь…

Дернув люк на себя, приводит в действие запоры. Снаружи их невозможно открыть.

Под двойной защитой – обшивки и электронной системы – к нему возвращается спокойствие: «Просто не ожидал. В лабораторных условиях грибы другие: маленькие… – Эти, стоящие за иллюминатором, кажется, растут на глазах. – Вырастут, заполонят все свободное пространство…» Слава богу, к тому времени его экспедиция будет далеко…

Устроившись в своем личном отсеке, капитан объявил проверку готовности. Сидел, шевеля губными выпуклостями, дожидаясь, пока бортовые компьютеры проверят операционные системы. Прислушивался к себе. Страх ушел. Впрочем, даже не страх. Так… Минутная слабость. «Зловещее… С чего я взял? Те же грибы, только большие… огромные. Хорошо, что сделал несколько снимков».

На самом деле эффектная картина. Похоже на современные инсталляции. Художники смогут воспользоваться фотографиями, когда Ученый Совет, изучив обстоятельства дела, снимет гриф секретности. По опыту он знает: минимум года через два.

Впрочем, не исключено, что и раньше. Грибы – грибами, но если говорить в общем, его экспедиция не обнаружила нчего сенсационного. В терминах истории Вселенной – не более чем очередной эксперимент. Из тех, что имели все шансы стать великими, однако становятся архивной папкой в ряду прочих неудач, каждая из которых не опровергает первоначальный божий замысел, но вносит в него некоторые коррективы.

Дождавшись окончания проверки, отжал рычаг вертикального старта. Отзываясь на команду, корабль устремляется в небо, двигаясь быстро и бесшумно. Через несколько секунд они выйдут за пределы тяготения планеты, стремительно уходящей за край большого общекосмического времени. Тогда, действуя по инструкции, он откроет бортовой журнал и отметит дату отлета:

37 форьеля 20010 (воскресенье).

Передернув усталыми плечами, капитан принимает разумное решение: летучку можно перенести на завтра. В воскресенье вечером не грех и отдохнуть.