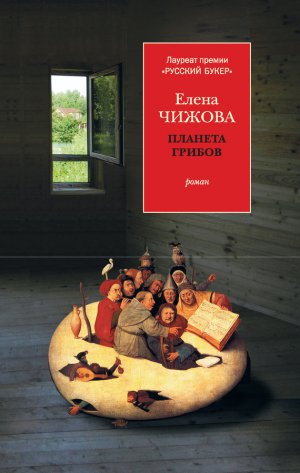

Планета грибов Чижова Елена

Верхние ветки тянулись к его калитке. Дальше начинался голый ствол. Из него торчали культяпки – все, что осталось от нижних веток: их отрубили и отволокли в лес. Куча, вспухающая хвоей, высилась над травянистым подлеском. «Нет, на армию не хватит», – окинул взглядом, будто оценивая мощь вражеского войска.

Под вздыбленным комлем зияла яма. «Срубили – теперь обязаны засыпать, забросать землей. Мало ли, ночью, в темноте… Можно провалиться, сломать ногу…»

Обойдя поваленное дерево, он сел на бетонную плиту. От бетона тянуло холодом… Но главное – страх, липкий, будто дерево, сваленное трактором, каким-то непостижимым образом соотносилось с его собственной жизнью.

«Я не дерево, я – человек… Бирнамский лес…» – Марлен бы его понял. Макбет – единственное, на чем сошлись бесспорно. Приветствуя друг друга, обменивались восклицаниями: «Будь здрав, Кавдорский тан!» – «Будь здрав, король в грядущем!»

В пышечной они взяли по восемь пышек – это он тоже запомнил.

«Хорошо им было: грешники, праведники… Прям не Страшный Суд, а одно удовольствие, – Марлен засмеялся. – Суди – не хочу… А представляешь, когда туда явятся наши люди». Он смотрел на губы, измазанные белой пудрой. Вытянул из стакана бумажку – в пышечной их ставили вместо салфеток, – хотел протянуть, но передумал, вытер свои. «Потеха! – Марлен принялся за вторую пышку. – Надеюсь, бедняжкам-демонам хватит времени, чтобы унести ноги».

Он тоже засмеялся, потому что представил себе простодушных грешников древних времен, когда они сойдутся лицом к лицу с теми, кто жил в двадцатом веке. Что-то похожее встречал и в литературе. Авторы рассуждали о новой сущности Зла. Задавались вопросом: можно ли продолжать исповедовать традиционные религии и верить в прежнего бога после Холокоста – великой Катастрофы, унесшей шесть миллионов жизней? Фашизм, коммунизм… Конечно, много общего, но все-таки здесь, с нашей стороны, не только жертвы, много и хорошего: тот же космос, о котором упомянул Марлен, да и Победа – тоже со счетов не сбросишь.

«Слушай, а Страшный Суд – это только у нас?»

«Как это – у нас?» – Марлен закашлялся, видимо, поперхнулся.

«Ну, в смысле… У буддистов или индуистов, у них – тоже?» – «А черт их знает! Но ад точно есть. Называется нарака или нарака. Не знаю, как правильно. Кстати, там тоже концентрические круги. И грешники согласно категориям: чем глубже, тем страшнее. Правда, со своими примочками. В первом круге – бездетные, хотя, казалось бы, уж они-то в чем виноваты? Во втором – души, ожидающие второго воплощения. Тут уж многое зависит от самого клиента: кому как повезет. Кто – снова в человека, вроде как вторая попытка. А если особенно нагрешил, тогда в паука, или в шмеля, или в червяка какого-нибудь, – похоже, мысль о червяке Марлену и самому понравилась, во всяком случае, он ужасно развеселился. – Потом не помню, тоже какие-то деятели, надеюсь, члены компартии Индии. Интересная история в пятом: тех, кто угодил туда, терзают ядовитые насекомые, дикие звери и птицы. Как ты думаешь, что имеется в виду?» – «Не знаю». – «А я тебе скажу, – Марлен изрек торжественно, словно сам же и создал этот пятый круг. – Ядовитые насекомые воплощают собой укоры совести. Представляешь? Наивные индусы полагают, что совесть есть даже в аду. Но самое интересное – случайная нарака». – «Случайная? Это как?» Он макнул последнюю пышку в остатки сахарной пудры: «А так. Что-то вроде ямы, в которую можно угодить. Идешь-идешь, а потом – хрясь! Говорят, из нее особенно трудно выбраться». – «Кто говорит?» – «Ну как – кто? – Марлен ответил каким-то поскучневшим голосом. – Ясно, индусы…»

Он шевелит правой стопой: нет, кажется, не болит. В понедельник, когда шел в ДЭК, оступился, подвернул ногу. Славу богу, обошлось без последствий… —

* * *

Утром, готовясь позвонить антиквару, разбирала старье. «Где ж это было? В Хельсинки».

Однажды застряла в Финляндии: опоздала на паром. Отзвонилась, сообщила тогдашнему партнеру: задерживаюсь на сутки. С утра решила прогуляться по городу. Шла куда глаза глядят, пока не наткнулась на музей: не то исторический, не то краеведческий. Экспозиция начиналась с древних времен: стоянки охотников, орудия производства, все эти палки-копалки, как в учебниках истории: «В каждой местности свои дикари. Это – для специалистов. Сравнивают, чьи дикари круче…» За лестничной площадкой началось Средневековье: иконостасы, резные деревянные статуи с изможденными лицами, большей частью евангельские персонажи – шла, скользя невнимательными глазами, пока не набрела на игрушечные домики. Прелестные, конца XIX века. Внимательно разглядывала интерьеры: гостиные, спальни, кухни. Судя по всему, точные копии настоящих. Фарфоровые чашки величиной с ноготок, медные сковородки, тазики для варенья. Лилипутские ванны на гнутых ножках… Хочется поселиться и жить. Погрузиться в чужое безмятежное детство.

Последние залы – экспозиция XX века. Не иначе инсталляции, актуальное искусство – муть и зеленая тоска. Ориентируясь по стрелкам, двинулась к выходу, уже прикидывая, как быстрее добраться до гостиницы: «На трамвае. Надо еще поесть… Или потом, уже на пароме?..»

Но здесь были собраны вещи. Подлинные. Ходила от витрины к витрине: одежда, мебель, впрочем, мебели мало. Куда больше женских сумочек, мужских ботинок, игрушек, фарфоровых статуэток. Все разобрано по десятилетиям: десятые годы… двадцатые… тридцатые… Холодильник… пишущая машинка…

«На чердаке, на даче. Точно такая же. Машинка отца». 1960-е. Седьмое десятилетие прошлого века. Для финнов – история. Музей вещей, отживших свое. «А для меня?..»

Неожиданно для себя повернула назад – в сороковые-пятидесятые, чувствуя непонятную тревогу, словно что-то упустила. «Холодильник?.. Нет. На даче другой, советский… Платье? Пиджак?.. Ну конечно», – обрадовалась, будто обнаружила потерю. Стиральная машина: белый корпус, эмалированная крышка, сбоку – ручка. Внутри, под крышкой, два резиновых валика…

В зал вошла стайка школьников: мальчики и девочки лет по двенадцать. Похоже, привели на урок истории: показать, как жили их предки. Учительница, приятная женщина ее лет, объясняла, иллюстрируя жестами: вертела воображаемую ручку, будто выжимала белье. Рука двигалась легко и быстро. Дети слушали невнимательно. В их возрасте всё, что выставлено в музее, – седая древность.

Стояла у окна, чувствуя себя музейным экспонатом: вроде дикаря. Дикарю, знающему, как это работает, очень хотелось объяснить.

Аттракцион «Пойми дикаря».

Дикарь, еще заставший палку-копалку, расправляет воображаемый пододеяльник. Пихает в зазор между валиков, осторожно, чтобы захватило край. Берется за ручку обеими руками. Вытягивает два пальца, прижимает их друг к другу. На языке дикарских жестов это должно означать: очень узкий зазор. Кухонное полотенце – куда ни шло. Но когда выжимаешь пододеяльник, приходится вращать изо всех сил. Завершая демонстрацию, дикарь должен улыбнуться: «Именно так делала моя мать. На даче, когда стирала белье… А я ей помогала».

Стиральная машина, замаскированная под тумбочку, стоит в углу. На верхней крышке – вышитая салфетка. Она встряхивает, поднимая облачко пыли. Неудачный материнский опыт. На белой ткани проступает рисунок грифелем, какие-то цветочные узоры. Начинала, но никогда не заканчивала.

Она снимает эмалированную крышку: на дне резервуара – толстый слой пыли. В музее наверняка отмывают: дети должны любоваться чистым прошлым своей страны. «Заело… Или нет сил… – бросив неподатливую ручку, идет к трехстворчатому шкафу, представляя себя смотрителем родительской коллекции. – Прикрепить бирки. Но сперва разобрать: пятидесятые, шестидесятые, семидесятые – строго по десятилетиям».

Невольно увлекаясь этой нелепой мыслью, распахивает дверцу: на средней полке – фарфоровые статуэтки. Верблюд. Балерина. Собака, похожая на дворняжку. Еще одна, кажется, борзая…

С улицы доносятся голоса. Возвращаясь в свой век, она выходит на крыльцо. За забором маячат два мужика.

– А если достанет? Бац – и в лепешку!

На ходу приглаживая волосы, она идет к калитке:

– Здравствуйте. Что здесь происходит? Это кого – в лепешку?

– А мы кричим, кричим… Трактор подъедет. А тут ваша машина… Вон, – мужик с топором тычет пальцем, – валить сосну.

Она поднимает голову, щурясь, словно от солнца. На самом деле прикидывает расстояние:

– Ну и в чем проблема? – спрашивает усмешливо. – В лепешку так в лепешку. Цена вопроса – полтора миллиона. С учетом износа – меньше. Тысяч на двести. Так что, – улыбается лучшей из своих улыбок, – прошу.

Мужик с веревкой тоже улыбается:

– Дорогу расширяем. Всем удобнее будет.

Она кивает:

– Сейчас отгоню.

Подает назад, стараясь держаться поближе к забору. В зеркале заднего вида отражается улица, по которой ползет трактор. Между ее машиной и кромкой леса метра три: вполне достаточно, чтобы разъехаться. Тракторист останавливается у бетонных блоков, глушит мотор. Мужики подходят ближе, что-то объясняют.

Чихнув пару раз, мотор заводится снова. Воняя и подергивая тощим задом, трактор движется в обратную сторону. Она морщится: горелая солярка – несусветная вонь. Жмет на кнопку, поднимает стекло. Теперь скрежета почти не слышно. Она наблюдает за происходящим, положив руки на руль. Трактор кажется маленьким, если сравнить с сосной: могучей, подпирающей небо.

«И как они?.. Веревку, что ли, накинут?.. – В Репине, когда начинала строиться, пришлось убрать два дерева, но там рабочие валили без нее. Приехала, рассчиталась с бригадиром.

Трактор задирает ковш, заляпанный грязью. Упирается в ствол. Надсадный рев мотора просачивается сквозь задраенные окна. Исход поединка непредсказуем, но она, азартный зритель, делает ставку на сосну.

«Давай, держись!.. – шепчет, подбадривая своего фаворита. Трактор отползает назад, недовольно урча. Первый раунд закончен. Счет: один – ноль.

В зеркало заднего вида ударяет луч солнца. Переломившись пополам, бьет в глаза. Она загораживается ладонью, наблюдая за трактором, который идет на новый приступ. Она ничего не слышит. Только чувствует, как содрогается почва. Дерево падает, словно теряет сознание. Сквозь стекло ей виден клубок корней, восставших из земли.

Не то чтобы расстроена. Просто не любит проигрывать. Дерево казалось таким стойким. Она заводит мотор.

Выходя из машины, оглядывается на мужиков: те уже суетятся у ствола, обрубают ветки.

«Где же эти, с кадастром?.. Все-таки надо позвонить».

Набирает номер конторской девицы. Та говорит: уже выехали.

– Вы же сказали: сначала позвонят. А если бы я ушла?

– Но вы же дома… – девица отвечает обиженно.

Объяснять бесполезно: как на чужом языке.

«Приедут, и слава богу», – она возвращается к статуэткам.

Берет в руки балерину. Фарфоровая статуэтка хрупкая. Одно неловкое движение, выскользнет и разобьется.

В детстве она ходила в балетный кружок. Недолго, класса до пятого.

Девочка из интеллигентной семьи должна иметь хорошие манеры. Погляди на себя… Ты ужасно сутулишься. Еще немного, и превратишься в верблюда.

– Как Иван Царевич?

Какой Иван Царевич?! – мать вышла из себя.

Что тут непонятного? Иван Царевич превращается в Ясного Сокола. В сказке это просто: надо удариться о землю. У верблюда тяжелая нижняя губа. Как у отца. Между горбами скопилась пыль. Взвешивая статуэтку в руке, она думает: взять и шарахнуть об землю, поглядеть, в кого он превратится.

В Доме культуры было две группы. По возрасту ее записали в старшую. Очень старалась, но так и не догнала. Первое время учительница поправляла, потом перестала замечать. На концертах ставила в последний ряд. Родители сидели на первом.

Пыталась объяснить. Отец сердился: «Надо постараться, не боги горшки обжигали». Мать кивала: «Человек работает, а потом у него открывается талант».

Именно боги. И богини. Как Наташка Вышеславцева. Никто не удивился, когда Вышеславцеву взяли в Вагановское.

Через три года подвела черту: «У меня не откроется».

Мать поджала губы. Но она все равно услышала, прочла по ее поджатым губам: человек, лишенный таланта, не живет, а прозябает.

Она отставляет в сторону верблюда, раздумывает, будто делает важный выбор: борзую или ту, что похожа на дворняжку? Ее мать предпочла бы борзую.

Полюбуйся: пятьдесят, а талия как у балерины. Надеюсь, ты тоже будешь стройной…

– Я и так стройная.

Это теперь, когда тебе двадцать. В этом возрасте худоба ничего не значит. Посмотрим, что с тобою станет, когда…

Когда повисало в воздухе. Мать не договаривала, но она все равно слышала: когда доучишься в своем институте и станешь торговкой.

Блеклые краски, случайные сочетания цветов. Ногтем выковыривает сгусток пыли. Прежде чем предложить антиквару, надо помыть… —

* * *

Часа в четыре – как раз разогревал обед, загудела машина. Подгоняемый слабой надеждой, он вышел из времянки: а вдруг все-таки бригадир?

Легковая машина остановилась напротив соседского участка. Из нее вышли два парня. Открыли багажник, вытащили треногу, похожую на штатив.

После обеда поднялся на чердак. Проходя мимо, глянул из любопытства. Парни, про себя он назвал их геологами, все еще возились с треногой. Уехали приблизительно через час. Нарочно засек время.

В четвертой главе команда пыталась устранить какие-то неполадки, неожиданно возникшие в системе охлаждения. Казалось, ничего страшного, но температура неумолимо росла. Не дожидаясь, пока жара переползет критическую отметку, опасную для жизни, астроинженер принял решение: ввел в действие запасную схему. Постояв на достигнутой отметке, температура пошла на спад.

С ходу одолев технические термины – по большей части они встречались и раньше, – он потянулся, похрустывая суставами. «О-ох! – вспомнил: забыл почистить зубы. Перед завтраком, набирая воду, просто ополоснул лицо. – Не забыть перед сном…»

На летучке, начавшейся с опозданием, выступил астробиолог. Он предложил рассмотреть проблему эволюции в другом ракурсе: самое интересное, какие формы приняла жизнь. Иными словами, с каким эволюционным этапом им предстоит иметь дело после приземления. В кратком сообщении докладчик обрисовал общие закономерности, более подробно останавливаясь на переходных формах – судя по контексту – не то животных, не то растений.

Он выделил и отчеркнул названия. Похоже, автор имел в виду нечто среднее – вроде ползающих водорослей, чья жизнедеятельность определяется фотосинтезом, но вместо корней уже образовались усики. С их помощью примитивные водоросли передвигаются, цепляясь за почву. В дискуссию включились члены команды. Сыпали примерами. Обсуждение заняло два с половиной листа.

Капитан взял слово последним:

– Переходные случаи, несомненно, показательны. Своего рода мостики между растениями и животными. С поправкой на местные особенности они встречаются во всех галактиках. Но на планете, к которой мы приближаемся, наличествует уникальная форма. Наши ученые дали ей название: грибы. Их свойства до конца не изучены, однако большинство биологов склоняются к тому, что грибы – самостоятельное царство, существующее наряду с животными и растениями.

Закончив предложение, он пересчитал странички, которые успел сделать за день: меньше половины обычной нормы. Ничего удивительного. Все время что-то отвлекало: то трактор, то вой бензопилы. Хотя пила работала недолго. Мужики приволокли тележку: двуручную, с одним колесом. Погрузили распиленные чурки.

«Нет. Так не годится. Норму надо доделать», – включил настольную лампу.

Уже ни на что не отвлекаясь, работал до темноты.

Завершая предварительный инструктаж, капитан призвал членов команды быть предельно внимательными. Одно дело – фотография, другое – жизнь. Не исключено, что на планете произошли какие-то системные изменения, эволюция сделала неожиданный скачок. Вполне возможно, здешние леса уже кишат диким зверьем.

Ужинать не хотелось. «Все равно… – он сунул ноги в шлепанцы: имел привычку сбрасывать во время работы. – Надо проверить и закрыть…»

Спустился и вышел на веранду. В темноте присел на корточки, нашаривая электрические вилки. Одна зажигала свет на веранде, другая – фонарь над крыльцом. Отец собирался сделать нормальный выключатель, но так и не дошли руки… Воткнул наугад первую попавшуюся: желтым светом облилось крыльцо.

Высоко в небе стояла огромная луна. Неприятного, какого-то насыщенного оттенка. На лунной поверхности проступали красноватые разводы. Ему показалось, он различает контуры глаз и клюва, будто светило, освещающее землю отраженным светом, не довольствовалось своей судьбой, норовя обратиться в сову.

С Марленом они тоже говорили про эволюцию. Кажется, на втором курсе – во всяком случае, Марлен уже ушел из дома, жил в общежитии. Обсуждали Берковского. «Романтизм в Германии». Как выяснилось, эту книгу Марлен прочел еще в школе. Он сказал: «Тебе-то хорошо. Ты из профессорской семьи: книги, домашняя библиотека… А мои родители из крестьян». Марлен усмехнулся: «А мои из кого? Думаешь, из графьев?» – он дышал тяжело: тогда у него уже началась астма, так что больше не гуляли, сидели в закрытом помещении. На морозе Марлен совсем задыхался. «Дед из-под Калуги, прадед вообще из крепостных». – «Дед – другое, все-таки целое лишнее поколение». – «В смысле этап эволюции? – Марлен закашлялся. – Нет, старик, не канает. Мои родители не этап, а переходная форма…»

Впереди, на границе леса, чернел огромный комель – все, что осталось от поверженной сосны. В темноте он казался зверем, изготовившимся к прыжку. «Тоже переходная форма. Между растением и животным… – вдруг вспомнил: – Ягоды. В холодильнике… Как же я?..»

Торопливо вернулся в дом, распахнул бельевой шкаф. Вынул первую попавшуюся тряпку. «Вымыть и рассыпать…»

Расправляя на обеденном столе, тщательно разогнал складки, достал майонезное ведерко.

Смородина заметно осела. Из-под верхнего слоя ягод проступал бордовый сок. «Как же так?.. Сказали: сухая… – оглянулся растерянно, чувствуя обиду на старух. – Сам виноват, надо было сразу…»

Можно сварить. Получится летнее варенье.

«Летнее?..» – Пожал плечами: поди догадайся, что они имеют в виду. Во-первых, конечно, сахар. Поднял крышку, придавленную камнями: килограммовые сахарные пакеты лежали на самом дне. В родительские времена сахар закупали мешками: отец привозил на тележке – двуручной, с одним колесом.

Все-таки надо вымыть. Еще неизвестно, что за бабка. Может, какая-нибудь заразная…

– Интересно – как? – произнес громко, прямо в родительские уши. – Там же сок. Весь вытечет.

Зажег плитку и, выбрав кастрюлю побольше, водрузил на конфорку. Наклонив сахарный пакет, высыпал. Стоял, помешивая деревянной ложкой, пока не запахло горелым. «Что-то не так… Варенье пахнет иначе… А если – наоборот? Сперва ягоды?.. Может, позвонить?.. – представил себе радостную готовность, с которой она примется объяснять, вдаваясь в ненужные подробности. Наверняка предложит приехать. – Справлюсь. Уж как-нибудь…» – зачерпнув ковшиком, плеснул воды.

Сахар, казавшийся каменным, расползался на глазах. Высыпал ягоды: на дне они уже слиплись, пришлось выскребать.

Воздух, собиравшийся на дне кастрюли, поднимался и лопался болотными пузырями. Через час выключил плитку и вышел во двор. Привычно подперев дверь черенком, поглядел в небо. Пройдя очередной урочный отрезок, луна стояла над времянкой, обливая окрестности густым сахарным сиропом. Вдоль забора тянулась сладкая полоса – граница, которую прочертили огромной ложкой.

Он подошел к калитке и представил себе команду пришельцев – как они пойдут через лес. Невольно напрягся, будто и вправду ожидая услышать хруст валежника, но различил какой-то странный звук. Тонкий, словно что-то разбилось. «Может, птица?..» – придерживая пятками стоптанные тапки, пошел к крану, невнимательно почистил зубы.

Хотел почитать на ночь, но сразу заснул… —

* * *

Днем ходила по комнатам, прижав телефон к уху, перечисляла: шкаф, секретер, стиральная машина, полочки, железные кровати, этажерка, ширма. Ширма вроде бы заинтересовала. Велел описать подробнее. Спросил адрес. Потом пожевал губами – ей показалось, она слышит причмокивание. «Вы обедаете?» – спросила раздраженно. «Нет. Думаю. Так вот, дорогая барышня. Всё, что вы перечислили, – не ко мне. Меня это вряд ли заинтересует. Могу, конечно, подъехать, но сами понимаете… Зачем вам тратить лишние деньги. За осмотр я беру…» – назвал сумму. Но главное – тон. Еще немного, и перешел бы на милочку. Ответила холодно: «Я тоже подумаю. Перезвоню».

Только потом вспомнила: фарфоровые безделушки. А еще отцовские книги, хотя книги вряд ли… Антиквар – не букинист.

Чувствуя в желудке грибную тяжесть – «Второй день ем, а будто не убавляется», – она выходит во двор. Огромный диск, стоящий над лесом, покрыт красноватыми пятнами. «В Репине такой луны не бывает…» – в памяти всплывает желтоватый ломтик, кусты, растущие вдоль ограды, клумбы, беседка, гостевой домик, в котором живет семейная пара: бывший подполковник с супругой. Наташа готовит, убирает, стирает. Все остальное – они: сад, водопровод, электричество.

Помощники еще не знают. Предполагала закончить к августу, но за свою цену не найти. Агентство советует подождать. Осенью рынок недвижимости оживится. «Если что, прилечу к нотариату…» Сроков агентство не гарантирует: поиски покупателя могут затянуться до весны. На зиму не оставишь без присмотра. Кроме того, психологический фактор: отлично организованное хозяйство, всё – на ходу. Составляя договор, агент спросил про мебель. Глупо разорять интерьеры, выполненные итальянским дизайнером. Ответила: включайте в общую стоимость, возникнет проблема – скинем…

«Хорошо, что доплатила парням. Вроде нормальные ребята. Хотя кто их знает… Обещали подготовить к обеду. Если подготовят, вечером обойти и подписать».

Вчера проверила: соседи на месте, у всех горит свет.

Она переводит взгляд на лампочку, горящую над крыльцом: ужасное напряжение. Пыльный свет, от которого устают глаза.

У себя в Репине этот вопрос решала специально: писала заявление, платила за выделенную фазу. Фонари, расставленные вдоль дорожки, зажигают в ранних сумерках. Она не терпит темноты. Первое время бывший подполковник позволял себе рассуждать: дескать, что ни вечер, все вокруг полыхает – и в доме, и на веранде, так еще и тут, на участке. Обычно она ведет себя корректно, но тут пришлось одернуть: счета за электричество – моя забота. Ваше дело – выполнять.

Она вглядывается в красноватые пятна, покрывшие лунный диск: «Кровь?.. Да какая кровь! – луна, стоящая над лесом, похожа на огромное блюдце, вымазанное вареньем. – Клюквенное? Нет, скорее смородиновое?..» – и все-таки ей не по себе. Здесь она чувствует себя беззащитной, будто это не мирная луна, а месяц-разбойник из старой детской считалки.

Словно обидевшись, лунный диск закатывается за сосну.

«А если просто раздать? Или как в Америке – созвать соседей, назначить символические цены. Развесить объявления…»

В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ОТЪЕЗДОМ НАСЛЕДНИКОВ РАСПРОДАЕТСЯ МЕБЕЛЬ, ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ, СОВЕТСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ

Позвонить прорабу, пусть пришлет бригаду. Она объяснит – что и в каком порядке: «Сначала крупные: столы, стулья, дубовый книжный шкаф, этажерку… Книги, статуэтки, картинки в кривых рамках – на бетонные плиты». Бригадир наверняка удивится: «Может, подогнать мусоровозку?» Она ответит: «Это не мусор, музейные экспонаты».

Трясет головой, словно стряхивает с волос дождевые капли. Никакой бригады не будет: стояли, и пусть стоят. Если соседи проявят интерес, можно пригласить в дом, провести по комнатам. По МУЗЕЮ ВЕЩЕЙ, ОТЖИВШИХ СВОЕ.

Желудок никак не успокаивается. Она стоит, положив пальцы на горло, стараясь вдохнуть побольше воздуха, густого, не лезущего в глотку. «Сейчас… задохнусь… Надо… походить…»

От крыльца к калитке – по дорожке, тонущей во мраке: «Вышел месяц из тумана… вынул ножик из кармана… буду резать, буду бить… все равно тебе водить…»

Фарфоровые животные, облитые лунным светом, как глазурью, выступают сомкнутым строем: будто воинство – из тьмы. Она поднимает глаза. Лунный диск выкатывается из-за кроны, словно выходит из тумана. Не луна-женщина, а месяц-мужчина – с ножом в руке… Нож, похожий на полосу света, разрезает воздух. Она делает глубокий вдох. Воздух, казавшийся густым, тает как сахар, в который налили воду.

Фарфоровое воинство отступает. Теперь это просто фигурки. Жалкие, никому не нужные – ни ей, ни антиквару, которому она больше не позвонит. Пусть промышляет по другим дачам. Как зимний вор.

Верблюд, так и не ставший нормальным писателем, жмется к борзой собаке, которой тоже нечем гордиться, разве что их взаимной любовью, вечной, как ее стройная талия.

Их бунт подавлен. Она сделает так, как считает нужным, не позволит вмешиваться в ее жизнь.

У заднего колеса что-то темнеет. Она идет к машине. Оказывается – чурбак, все, что осталось от поваленной сосны, если не считать вздыбленного комля. Упершись обеими руками, откатывает его к лесу, к темной массе деревьев. Деревья – родственники над свежей могилой – перешептываются, шелестя кронами. Чурбак упирается в камень, выворачивается срезом вверх. «Застрял, больше не сдвинуть». По крайней мере, не ее силами. В лунном свете видны годичные кольца. При желании их легко сосчитать. «Сорок семь – не конец жизни». Она открывает багажник. Внутри вспыхивает лампочка.

– Думаете, не осмелюсь? Думаете, это не разбивается?.. – рука нащупывает гаечный ключ. Перехватив в правую руку, она идет к фарфоровым животным: с чего они взяли, что у их дочери не поднимется рука!

Верблюд и борзая собака кривятся, будто взывая к ее совести. Нет, они не произносят ни слова, но это она умеет читать по губам – поджатым, кривым, говорящим фальшивые слова.

– Мечтали, чтобы у дочери открылся талант? Ваша мечта исполнилась. Это вы порхали в своих иллюзиях. А я ударилась о землю, превратилась в талантливую торговку.

Она знает, что они ответят: торговки не имеют талантов. Талантливы те, кто посвятил свою жизнь искусству. Даже если они – не боги, даже если из-под их рук выходят кривые рамки. Или салфетки с запутанным узором… Люди, посвятившие себя искуссву, живут в раю. Все остальные – изгнаны. Жаль, что их дочь не воспользовалась шансом, предоставленным ей от рождения. В юности подавала прекрасные надежды. Со своей стороны они сделали всё от них зависящее: отдали ее в балет.

Она думает: «Хоть бы замолчали…»

Хотя, если разобраться, они и так молчат.

В детстве их дочь была хорошей, доброй девочкой: помогала по дому, мыла посуду, собирала окурки, выращивала цветы. То, что она предпочла быть изгнанной, – не их вина. Им остается оплакивать ее судьбу. Но этого они никак не ожидали: не думали, что она вырастет и станет такой злопамятной. Как бы то ни было они на нее любуются: их девочка все еще стройная, как балерина, которой так и не стала. Нет, они ее не винят. Боги на то и боги: не всем даруют талант. Кому-то приходится быть торговками. По-человечески, конечно, им очень, очень жаль. Они помнят прекрасную клумбу, которую она разбила…

Разбить клумбу – русское выражение. Никакой иностранец не поймет. Переспросит: в смысле, разрушить? «Ага, вот именно, – она подтверждает. – Кокнуть. Шандарахнуть».

До чурбака несколько шагов. Она видит капли смолы, проступившие на свежем срезе. Лунная полоса, в которую она вступает, уходит вниз, к ручью. Свет холодит щиколотки.

Ставит на чурбак. Примеривается… Заносит гаечный ключ…

Стоит, прислушиваясь, будто ожидает услышать отголосок: тонкий звук, с которым разбиваются жестокие родительские сердца, полные пустых надежд.

Птицы, рыбы, насекомые

(пятница)

Задние борта откинулись. Грузовики заурчали, разгибая затекшие спины. Дрова, песок, гравий соскальзывали бесшумно. Опроставшись от груза, кузова замерли. Покачивались только задние борта. Вдруг понял: не борта, это – железные объявления. Чтобы найти рабочего, надо оторвать… Вцепившись обеими руками, рванул на себя. Железо не поддавалось…

Он пришел в отчаяние и открыл глаза.

Лежал, изгоняя из памяти последние отголоски тягостного сна, прислушиваясь к наступившему утру. Спустил ноги, нашаривая тапки. Мельком взглянул на часы – половина десятого: «Заспался, непростительно заспался». Действуя энергично и собранно, оделся: носки, рубашка, брюки, – предусмотрительно сунул в карман мобильник.

Дверь во времянку была закрыта.

«Ну вот, – кивнул удовлетворенно, словно рачительный хозяин, предпринявший необходимые меры, которые дали закономерный результат. Бросил взгляд на термометр, прибитый к продольной перекладине: – Уже двадцать восемь. Что же будет днем?..»

Свет, не по-утреннему прямой и жаркий, золотил верхушки сосен, обливал двор, подбираясь к крыльцу.

«Мох – и тот не выдерживает, – мелкие шерстистые кустики, обложившие валун, пожелтели и высохли. – Все-таки что-то странное в воздухе… Необычное…»

Еще не войдя во времянку, понял: птицы. По утрам обычно чирикают. Видимо, успели попрятаться от жары.

На плитке стояло летнее варенье. Заглянул и увидел гладкую поверхность, будто стянутую пленкой. Из кастрюли торчала ложка. Он попытался вынуть. Нити застывшей патоки тянулись, как корешки какого-то странного растения. Повертел в руке, разглядывая налипшую массу: «Ну и что с этим делать?..» – откусил маленький кусочек.

Челюсти мгновенно слиплись. Он напрягся, преодолевая клейкую силу. Во рту хрустнуло, но разжалось. Подставив ладонь, выплюнул багровый сгусток. Язык, метнувшись в глубины рта, обшаривал острые корни – вместо привычного моста. «Как же я?.. Как-нибудь вставить, приклеить… – ногтем пытался соскрести патоку. – Неужели в город? Господи… – сообразил. – Замок. Закрыть – больше не откроется. А если не закрывать?.. Что может случиться за пару дней?.. Позвонить бригадиру? Сказать, что уезжаю? Потом и вовсе не допросишься…» – чувствуя какое-то сонное отчаяние, будто снова тянул на себя железный борт, обернувшийся объявлением, позавтракал, стараясь жевать осторожно, и поднялся на чердак.

С вареньем получилась ужасная глупость: мало того что придется ехать…

Еще и, небось, сдерет… Уж тысячу – точно!

Тысячу!.. Как бы не полторы…

«Полагаете, стоматолог должен работать бесплатно?» – спросил, заранее зная, что они ответят: в наше время врачи работали не ради денег…

«Интересно, а ради чего?» – понимая, что, в сущности, они правы: раньше он и сам…

…а ради любви к своей профессии.

«Ага, – кивнул, чувствуя солоноватый привкус крови. Видно, все-таки оцарапал язык. – Между прочим, мне тоже приходится. На одну любовь не проживешь».

Теперь они должны были сказать: это – твой выбор. Этому мы тебя не учили, – но они молчали. Видно, обиделись.

«С вареньем получилась ужасная глупость».

Глупость, – теперь откликнулась только мать. – Во-первых, ягоды надо выращивать, а не покупать. А во-вторых, мог бы спросить соседку. Хорошая девочка, приходила за цветами…

«Девочка! – он хмыкнул. – Теперь уже не девочка…»

Для нас она всегда девочка. А ты – всегда мальчик.

«Вчера срубили дерево… – пожаловался, будто и вправду, остался мальчиком, которому некому жаловаться, кроме родителей. – Теперь сожгут…»

Мы видели. Жаль, но ничего не поделаешь. Это дерево попадет в ад.

«Дерево?» – он опешил.

Конечно. – Родители подтвердили хором. – Ад существует для всех.

«А рай? Интересно, как он выглядит, этот рай для деревьев?»

Ухоженный участок. Такой, каким был наш. Пока ты сам всё не запустил, перестал пропалывать, опрыскивать, поливать, подсаживать новые кусты на место старых…

«Но это несправедливо… – он прервал перечень садовых работ, по мнению родителей, превращающих обычный клочок земли в райский сад. – Чем виновато несчастное дерево? Росло себе и росло. Мечтало стать кораблем. Или хотя бы домом…»

Про дом он упомянул намеренно. Надеялся, что родители, знающие цену хорошей древесине, поддержат. Пустые надежды: они не слушали, талдычили свое:

В рай попадает то, что выращивают с любовью. Растения, которые мы выращивали, попали в рай…

Он усмехнулся: растения, которые они выращивали, попали в стеклянные банки. Уже на будущее лето эти банки оказывались пустыми…

– Хозяин! – внизу под окнами кто-то кричал.

«Бригадир… – мгновенно забыв о родителях, он ринулся к окну. Там стоял парень, судя по всему, из черных. – Неужели бригадир тоже из черных?..»

– Я здесь! – крикнул во весь голос.

– Здравствуйте, хозяин. Металл собираем, – парень, стоявший у забора, улыбнулся застенчиво, как улыбаются несвободные люди.

– Какой… металл?..

– Ненужный, – парень говорил с явным акцентом. – Старая ванна. Может, меняли?

– Ванну? – он переспросил изумленно: кому придет в голову менять ванну на даче?

– Ну… Или кровати, металлические… такие… с шариками… Если вам не надо, у нас машина.

– У меня ничего нет.

Парень снова улыбнулся и пошел к ободранному грузовичку. Из кузова торчали остовы разобранных кроватей: спинки, темные металлические сетки.

– Спросите у соседей. Может, у них… – подсказал негромко: парень уже садился в кабину и все равно бы не услышал.

Грузовичок, заставленный остовами кроватей, разворачивался, наезжая на яму задним колесом. Спинки кроватей шатнуло к правому борту. Водитель поддал газу. Колеса вращались, наращивая обороты. Правое заднее, нависшее над ямой, пыталось зацепиться за край. Рывок. Еще рывок… С третьей попытки грузовичок все-таки выбрался и, конвульсивно подрагивая, словно отходя от пережитого страха, двинулся вперед.

Он почему-то ждал, что спинки кроватей шатнет обратно, но кузов казался пустым. Будто кровати, с которыми расстались хозяева, воспользовались случаем и канули в яму – лишь бы спастись от переплавки.

«То одно, то другое… Прямо как сговорились», – поворчал и вернулся к рукописи, лежащей на столе.

Капитан рассматривал фотографию, выведенную на экран главного бортового монитора: озеро – довольно глубокое, очертания дна едва различались, – кипело рыбой. Будтоименно здесь она расплодилась и размножилась, по какому-то недоразумению или стечению обстоятельств наполнив собой не море и даже не реку, а стоячую озерную воду, из которой, сколько ни бейся, никуда не выпрыгнешь. Остается только сверкать на солнце, и на мгновение преодолевая границу воды и воздуха, падать обратно, чтобы уйти вниз, на дно. Озеро окружали высокие деревья. На фотографии был представлен вид сверху – вершины, устремленные в небо. В этом ракурсе не различалось ни листьев, ни веток.

Снимок был сделан их предшественниками, оказавшимися на этой планете в незапамятные времена. По какой-то неясной причине – это и некоторые другие обстоятельства Ученый Совет засекретил – команда так и не сумела высадиться, ограничившись фотосессией, а также пробами воды, грунта и растительной массы. Именно в этих пробах обнаружили споры грибов.

Долгое время их хранили в капсулах, не придавая особого значения. Однажды, по недосмотру новичка-лаборанта, в одну из капсул попала вода. В открытой печати появились интересные публикации, но вскоре тему тоже засекретили. Ходили слухи о каких-то особых свойствах.

Капитан смотрел на озеро – круглое, похожее на блюдце. Вдруг, словно промыли глаза, осознал истинную цель экспедиции: встреча с разумным существом – дымовая завеса. Все дело именно в грибах…

Следующие пару абзацев он перевел, не обращаясь к словарю. Вставил в машинку новую страницу, но, взглянув на часы, спохватился: без семи одиннадцать. Телефон, дремавший в брючном кармане, молчал. Благоприятное предзнаменование: если бы бригадир отменил встречу, женщина-диспетчер уже бы позвонила. Как в прошлый раз, когда он проворонил ее звонок.

Выйдя за калитку, он загораживается ладонью от солнца, оглядывает пустую улицу. Одиннадцать ноль три. «Бригадир – не поезд… Мало ли, срочные дела…» – глаза натыкаются на чурбак, лежащий на краю леса: все, что осталось от сосны. На свежем срезе проступают капли смолы. Рядом валяются осколки. Наверняка соседские дети – принесли из дома, разумеется, тайком.

Он садится на корточки, шарит в траве. Под руку попадается осколок балетной пачки. Повертев его в руке, поднимает отбитую головку, фрагмент безрукого туловища, кусочек правой ноги. «Надо убрать, не все, хотя бы самые крупные. Вдруг кто-нибудь босиком…» – подойдя к яме, оставшейся от погибшего дерева, которое уже не принесет никакого плода – из семени, по роду его, оглядывается: будто кто-то следит за ним, затаившись в лесу. Это могут быть только дети, разбившие фарфоровую балеринку. Конечно, не признаются, в крайнем случае скажут: мы поиграли и оставили в траве. Потом, когда стемнело, искали, но не нашли. Родители: раз так, давайте поищем вместе, где вы вчера играли? Там, – дети махнут руками как крыльями. – На краю леса, где срубили дерево, которое не попадет в рай. Родители приходят, шарят – никаких следов. Дети подсказывают: загляните в яму. Родители подходят поближе: так и есть. На дне, среди оборванных корней, что-то поблескивает. Дети хлопают в ладоши: ну, что мы говорили?! Это – не мы, не мы!

Кажется, он уже слышит грозные голоса. Голоса чужих родителей вопрошают: «Если не вы, то кто?» – «Как кто?! – дети поют ангельскими голосами. – Чужой дядька. Утром мы спрятались в лесу и всё видели: разбил, а потом собрал и кинул в яму». Родительский гнев сменяется недоумением: «Зачем?» – «Как – зачем?! Чтобы вы подумали на нас».

В глазах чужих родителей их дети всегда правы: кто, как не дети, наследует то, что остается после их смерти? Вырастут и будут беречь. Стирать пыль с фарфоровых статуэток, которые есть в каждом доме.

Он стоит на краю ямы, не решаясь бросить в нее осколки.

Там, где буксовало колесо, край немного обвалился. Под тонким слоем дерна желтеет песок. Ничего удивительного: эту землю никто не удобрял, не вскапывал, не рыхлил. Какой смысл заботиться о соснах, которым никогда не стать кораблями? В лучшем случае пойдут на дома, времянки или сараи. А то и просто на дрова.

Теперь он уже жалеет, что связался с этими осколками. Надо было оставить как есть. В конце концов, балеринку разбили не на его участке. Что он ответит, если родители детей скажут: вы взрослый человек, а они – дети. Вы могли их остановить.

«Разве я могу уследить за тем, что делается за моей оградой?.. – носком стоптанного ботинка закидывает осколки песком, вытирает подошвы о траву. – Если придут и потребуют, отдам свою». Балеринка стоит на шкафу в родительской комнате, там, где они спали. Родительское ложе осталось нетронутым – всё как было при них: высокие подушки, пестрое покрывало. В эту комнату он не любит заходить. Только по самой крайней надобности. Но здесь не надо искать подавленных детских страхов, связанных с интимной жизнью родителей. Его родители – бесполые существа. Никогда не мог себе представить их любовных объятий. Вдвоем они только работали – строили, корчевали, вскапывали землю, таскали воду, прилаживали самодельные полки. «Да, да… Выше, выше… Еще, еще…» – сколько раз он слышал взволнованный материнский голос. На мгновение ее бесполое тело превращалось в отвес. Разрешающая способность глазомера – плюс-минус миллиметр. Апофеоз – намертво прибитая полка, на которую можно поставить деревянную матрешку или фарфоровую балеринку…

«Половина двенадцатого…» – он смотрит на солнце, в который раз обманувшее его ожидания. Больше никаких сомнений: бригадир не придет.

В дырочки сандалей забился песок. Надо снять и вытрясти. Но он стоит, ссутулившись: на плечах лежит поражение, тяжкое, как душевная тоска. «Какое мне дело до этой двери… До замка, который больше не закрывается, – дойдя до крыльца, садится на ступеньку, развязывает шнурок. – Думали: раз я их сын, должен перенять. Затвердить все эти народные пословицы. Глаза боятся – руки делают. Делай хорошо – плохо само получится. Максимы, продиктованные их жизнью. Русские мантры, которые они повторяли…» – снимает ботинок, стучит об угол ступеньки. Песчинки не желают вытряхиваться. Он стучит сильнее, прислушиваясь к глухому звуку.

Надевает ботинок. Притопывает, набираясь решимости. «Всё. Больше звонить не буду, не придет – значит не придет… – под толстым слоем поражения посверкивают осколки свободы. Направляясь к времянке, он думает о смелых детях, разбивающих родительские статуэтки. – Разбили – и молодцы. Я тоже…»

На подоконнике лежат хвостики объявлений. Он собирает и мнет в горсти, бросает в миску с грязной посудой, которая осталась с вечера: само по себе это – уже бунт. Во всяком случае, акт неповиновения. На даче бумагу полагается жечь или бросать в яму.

Надо вымыть посуду. Иначе разведутся мухи…

Не разберешь, отец или мать. Пожалуй, мать. Посуда – ее участок ответственности. Оглядев потолок, зашитый гипсокартоном, отвечает решительно и смело: «Какие мухи? Нет никаких мух!»

А там, за занавеской?

Он прислушивается: действительно, за занавеской кто-то жужжит. Словно в насмешку над его решимостью. Он приподнимает осторожно, двумя пальцами. На стекле бьется шмель. Толстое тельце отчаянно машет крылышками, всё выше и выше – и вниз! – по скользкой стеклянной глади. На подоконнике, поджав иссохшие лапки, валяются трупики его братьев и сестер. Ни один не вырвался на свободу. Черно-желтое брюшко заходится в конвульсиях. По отношению к этому узнику он чувствует себя если не богом, то уж, во всяком случае, духом времянки. Всесильным существом. «Или… бригадиром. Который может помочь, но не помог. Мне никто не помог…» – подумал и устыдился своей мстительности.

Перейдя какой-то предел отчаяния, жужжание опускалось в нижний регистр.

Он снял с крючка полотенце: чего доброго еще вопьется в руку, – скомкал и накрыл комком. Шмелиная душонка, отчаявшаяся обрести спасение, скорчилась и затихла.

Встав в пролет распахнутой двери, взмахнул полотенцем – как фокусник платком. Черно-желтое тельце, выпавшее из тряпичных складок, метнулось в сторону.

«Ну вот… Никакая не муха…»