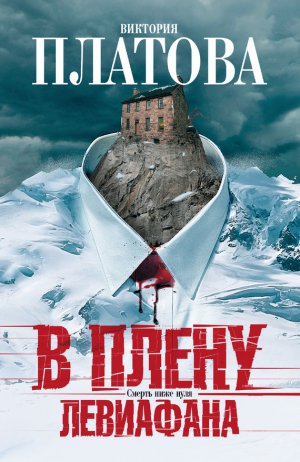

В плену Левиафана Платова Виктория

Читать бесплатно другие книги:

Обман всегда был, есть и будет. Его не остановить. Но перестать быть жертвой обмана можно!Как понять...

История бесследного исчезновения на дорогах бывшей Югославии двух советских телекорреспондентов Викт...

С незапамятных времен женщины творили заклинания, используя благовония, щетки для волос, зеркала, ло...

В книгу вошли произведения, созданные Г. Беаром в середине – конце 1990-х годов. Читателю предлагает...

Если вы не выучили язык в школе или институте, то не стоит переживать и думать, что вы к этому неспо...

Плетеный пояс – непременный атрибут русского костюма. Его носили и мужчины и женщины, богатые и бедн...