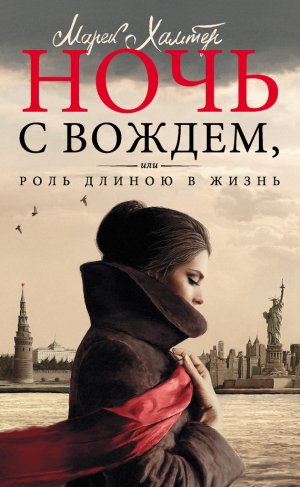

Ночь с вождем, или Роль длиною в жизнь Хальтер Марек

День первый

Вашингтон, 22 июня 1950 года

147-е заседание Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности

— Сообщите, пожалуйста, ваше полное имя и нынешнее место жительства.

— Мария Магдалена Эпрон, Хестер Хаус, Хестер-стрит, 35, Нижний Ист-Сайд, Нью-Йорк.

— Давно ли вы там живете?

— Больше года, с февраля 1949-го.

— Дата и место рождения?

— 10 октября 1912 года, Гросс-Пойнт-Парк, Детройт, штат Мичиган.

— Ваша профессия?

— Актриса.

— Чем вы занимаетесь в настоящее время?

— Преподаю театральное искусство.

— Не играете, только преподаете?

— Да, в Актерской студии в Нью-Йорке.

— Присутствует ли здесь ваш адвокат, мисс?

Она только покачала головой.

Я, как и все присутствующие, не спускал с нее глаз. Красавица! Выразительное лицо, чувственные, щедро накрашенные губы, угольные волосы, приподнятые шиньоном. Несмотря на черное строгое платье, схваченное на груди серебряной брошечкой, ей можно было с легкостью дать на пять-шесть лет меньше ее возраста. Фотография этой женщины вполне годилась на обложку журнала, собирающего голливудские сплетни. Однако в ее темно-синих глазах, которые иногда становились непрозрачными, как китайский лак, читалась совсем не гламурная история.

Меня зовут Аллен Г. Кёнигсман. В ту пору я вкалывал репортером «Нью-Йорк Пост». Уже три-четыре года свирепствовала охота на коммунистов. Маккарти и его шайка убедили всю страну, что Голливуд и театры Восточного побережья кишат агентами Сталина. Каждый актер, режиссер, сценарист трепетал в ожидании повестки от КРАД, Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Мне уже пришлось наблюдать многих знаменитостей, вызванных на ковер. Включая таких гигантов, как Хамфри Богарт, Кэри Грант, Лорен Бэколл, Жюль Дассен, Элиа Казан, Брехт, Чаплин. И все лезли из кожи вон, чтобы представить себя добропорядочными американцами и ярыми антикоммунистами. Но список обвиняемых не иссякал. Его называли «черным списком» Голливуда… Точней бы сказать, — «траурным». Попавшим туда приходилось распрощаться со студией, поставить крест на карьере и сменить профессию. Кое-кто еще поплатился разводом. А некоторые предпочли и вовсе покончить с собой. Гнусное времечко.

Меня тошнило от этих слушаний. Можно было и вовсе разочароваться в человечестве. Но такая уж была моя работенка, и глаз уже стал наметанным. Поэтому я сразу отметил, что женщина, в тот день проходившая через горнило Комиссии, сильно отличалась от своих подруг по несчастью. Не только тем, что я не встречал ее имя в титрах, не это главное. В первую очередь повадкой — тем, как она сидела в кресле, своей манерой складывать руки. Так же и невозмутимостью. И не было в ней ни тени жеманства, свойственного голливудским старлеткам, притом что ее глаза и губы будто сулили блаженство всем и каждому. Разумеется, она не уступала им красотой, но явно не благодаря гримерам «Метро Голдвин Майер» или «Уорнер Бразерз». Я бы дал голову на отсечение, что эта женщина изрядно хлебнула жизненной правды в своем личном кинофильме.

Поскольку она так и не ответила, Вуд вздернул бровь в знак нетерпения. Сенатор Дж. С. Вуд уже год как председательствовал в Комиссии. Это был кругленький человечек всегда в одном и том же чудовищном галстуке — желтом в синюю полоску. Он считался дружком Рейгана, возглавлявшего Актерскую гильдию. Полгода назад они на пару составили список артистов, подозреваемых в симпатиях к коммунизму. Помню, что Мария Эпрон там не значилась.

Вуд стукнул своим молоточком и подался к микрофону.

— Отвечайте да или нет, мисс Эпрон. Присутствует ли здесь ваш адвокат?

— Как видите, со мной рядом никого нет, — и она кивнула на пустое соседнее кресло.

Улыбнулся не только я один. У нее был акцент. Небольшой, но все-таки заметный. Вовсе не свойственный берегам Мичигана. Такой акцент немецким и польским эмигрантам не удавалось искоренить в двух-трех поколениях.

В отличие от обычных слушаний зал отнюдь не ломился от публики. Кроме копов, торчавших в дверях и по краям трибуны, сенаторов и других членов Комиссии, стенографисток, двух операторов, направленных Конгрессом, всего четверо нас, репортеров. Вуд объявил заседание закрытым, что позволяло избавиться от зевак и отсечь лишних журналистов.

КРАД обожала устраивать грандиозные спектакли. Но иногда «закрытые двери» служили наилучшим средством привлечь внимание прессы к вовсе не знаменитому свидетелю. Ведь любой репортер просто умрет от любопытства, если перед его носом захлопнут дверь. Но я в данном случае оказался среди счастливчиков, допущенных на заседание.

Почему?

Да, вопросик на засыпку. Я отнюдь не ходил в любимцах Комиссии. И вообще не в моем обычае выть в унисон с волчьей стаей. А два-три раза я так прямо и написал, что методы КРАД только позорят нашу страну. И все-таки удостоился картонного билетика, сделавшего меня persona grata на 147-м слушании. Вот я и угнездился за столом прессы, вперившись в потрясающую незнакомку. Засел так прочно, что вся Советская армия меня бы оттуда не вышибла.

Вуд пошелестел лежавшими перед ним бумагами. Он-то был плохой актер. Стараясь принять суровый вид, лишь выпячивал свой двойной подбородок.

— Мисс Эпрон, вынужден вам напомнить ряд правил. Если вы будете уклоняться от ответов, вас отправят в тюрьму за оскорбление Конгресса. И еще запомните, что на данных слушаниях вы будете иметь только те права, которые вам предоставит Комиссия. Вы меня поняли, мисс Эпрон?

— Кажется.

— Отвечайте да или нет.

— Да.

— Встаньте, пожалуйста… Поднимите правую руку и поклянитесь говорить правду, только правду и ничего кроме правды.

— Клянусь.

— Не так. Повторяйте за мной: «Клянусь говорить правду, только правду и ничего кроме правды».

— Клянусь говорить правду, только правду и ничего кроме правды.

— Можете сесть… Господин Кон, теперь ваша очередь.

Вот и завертелось. Вуд развалился в кресле, а прокурор Кон, отложив свое вечное перо на стопку бумаг, ринулся в бой.

Забавный тип был этот Кон. Двадцать три года, внешность то ли записного остряка, то ли карающего ангела. Всегда тщательно одетый, он предпочитал костюмы-тройки от Логана Бельроза и серые шелковые галстуки. Его плотоядный рот и ямочка на подбородке создавали впечатление, что Кон всегда чуть усмехается. Благодаря безупречному пробору и прилизанным волосам на манер Кларка Гейбла, он казался более уместным на каком-нибудь дансинге, чем в прокурорском кресле. И все же он был тем, кем он был. Если Кон внешне походил на ангела, это был, разумеется, ангел-мститель.

Совсем юный, он успел уже заработать громкую репутацию. За два с половиной года Кон провел сотню допросов относительно «антиамериканской деятельности», и хватало пальцев одной руки, чтобы сосчитать отмывшихся. Можно было только удивляться его азарту в охоте на этих бедолаг, но Кон казался воистину ненасытным.

Поднявшись с кресла, он сразу взял быка за рога:

— Мария Эпрон, вы коммунистка?..

— Нет.

— Значит, вы не являетесь членом Коммунистической партии США?

— Нет, конечно, нет.

— И никогда не были?

— Нет.

— Может быть, какой-нибудь другой коммунистической партии?

— Не понимаю, о чем вы.

— Не являетесь ли вы членом КПСС?

— Нет. Как бы мне это удалось?

— Вы поклялись говорить правду, мисс Эпрон. Я повторяю вопрос: являетесь ли вы членом КПСС?

— Нет, и никогда не была.

Ее голос изменился. Взгляд Кона тоже. Между ними происходило нечто, нам непонятное. В вопросе прокурора таился подвох, и она это почувствовала.

— Вы советский агент, мисс Эпрон?

— Нет, я всего лишь актриса.

— Когда вы приехали в Соединенные Штаты, мисс Эпрон?

— Я уже все сказала, можете заглянуть в мой паспорт.

— Вы родились в Соединенных Штатах?

— Да.

Кон расплылся в своей ангельской улыбке.

— Вы лжете.

Он воздел правую руку, потрясая зеленой книжицей, и обратился к сенаторам:

— Этот паспорт она передала агентам ФБР. В нем свидетельница значится Марией Магдаленой Эпрон, как она и назвалась под присягой. Мы проверили: 10 октября 1912 года в Гросс-Пойнт-Парке, Детройт, штат Мичиган, не отмечено рождение Марии Магдалены Эпрон. ФБР установило, что паспорт поддельный, хотя подделан безупречно.

В почти пустом зале каждый выразил изумление на свой манер. Кон, тыча паспортом в сторону женщины, орал в микрофон, стараясь перекричать шум.

Вуд два-три раза стукнул молоточком, чтобы успокоить зал. Мне досталось удачное место слева от женщины, так что от меня не ускользнуло, как переменилось ее лицо. Голубые глаза потемнели, а слой пудры уже не мог скрыть ни ее морщинок, ни бледности. Можно представить, что она сейчас переживала. Никто бы не пожелал попасть в лапы этого мальчишки с внешностью жиголо. Кон упивался произведенным фурором. Когда шум стих, он задал вопрос:

— Что вы делаете в нашей стране, кто вы на самом деле?

Он чувствовал себя героем. И сенаторам, и моим коллегам уже грезились огромные шапки в завтрашних газетах. Незнакомка будто окаменела, лишь пальцами теребя носовой платок.

Вуд снова приложился молоточком.

— Вы должны ответить на вопрос, мисс Кто-то-там. Теперь вы заподозрены в присвоении чужого имени, следовательно, Комиссия может в любой момент потребовать вашего ареста…

Разумеется, он бы этого не сделал: все присутствующие с замиранием ждали продолжения. Кон подготовил еще сюрприз. Он опять взмахнул паспортом.

— По ходатайству прокуратуры ФБР выяснило происхождение документа. Его номер свидетельствует, что это один из четырех «чистых» паспортов, выданных УСС одному из своих агентов. Вот объяснение высокого качества подделки… Напоминаю Комиссии, что Управление стратегических служб занималось борьбой с советским шпионажем, пока не было создано ЦРУ, то есть до 1947-го. Восемь лет назад, в 1943-м, агент УСС был направлен в Советский Союз. Его звали Майкл Дэвид Эпрон.

Вуд забыл о своем молоточке, на несколько секунд замер цокот стенографисток. А Кон продолжал ровным тоном, будто сообщал прогноз погоды:

— Агент Эпрон не вернулся с задания. В досье УСС зафиксирован последний контакт с ним летом 1944-го. Больше никаких сведений… До тех самых пор, пока не обнаружился паспорт некоей особы, именующей себя Марией Магдаленой Эпрон.

Когда Кон замолчал, русская понурилась. Отчаянно пульсировала жилка на ее виске. Частыми толчками вздымалось на груди траурное платье, заставляя мерцать серебряную брошку. Я так и не понял, блистательная ли это игра или женщина действительно была в панике, но она все молчала. Вуд и Маккарти что-то неразборчиво рявкали в микрофон и наконец прорвались сквозь помехи:

— Вы убили агента Эпрона, мисс Неизвестная?

— Нет!

— Кто вы?

— С каких пор занимаетесь шпионажем?

— Я не шпионка!

— Лжете!

— Кто еще работает на вашу резидентуру?

— Да никто! Я не…

— Лжете!

— Нет!

Она вскочила на ноги и оказалась высокого роста.

— Я не шпионка и не убивала Майкла! Вы ничего не знаете! Я сделала все, чтобы его спасти.

Теперь было ясно, откуда ее акцент. Взгляд женщины от сенаторов метнулся к столу прессы. Наверно, и у меня, как и у остальных журналистов, был вид разъяренного хищника. Похоже, на этот раз Кону удалось сорвать банк. Я уже прикидывал статью в завтрашней «Пост». Да и на лицах коллег было написано, что они занялись привычным делом. Женщина рухнула в кресло.

— Действительно, Эпрон не моя фамилия. Мне ее дал Майкл, как и этот паспорт.

— Дал его или вы убили Майкла, чтобы завладеть паспортом?

Это уже встрял Никсон, до сих пор молчавший. Стоило ему раскрыть рот, мне всегда чудился камнепад.

— Нет, неправда!

Вуд прервал ее жестом.

— Продолжайте допрос, господин Кон.

Русская испытующе нас разглядывала, одного за другим. Я впервые перехватил ее взгляд. Ее синие глаза казались глубокими, словно омут. Я подумал: так глубок ее ужас. Женщина помаргивала в такт своему дыханию. Я мог пересчитать все ее морщинки в уголках губ.

Кон возобновил допрос своим тоном первого ученика. Это была его коронная роль: он умел придать себе столь презрительный вид, будто собеседника вообще за человека не держит.

— Ваше имя?

— Марина Андреевна Гусеева.

— Дата и место рождения?

— 10 октября 1912 года, Колпино, это под Ленинградом.

— Когда вы проникли на территорию Соединенных Штатов?

— В январе 1946-го.

— Почему вы проникли в Соединенные Штаты с поддельным паспортом?

— Мне его дал Майкл. Он…

— Вы советский агент?

— Нет!

— Вы член КПСС?

— Нет!

— И никогда не были?

— Нет! Никогда в жизни!

— Как же так: вы советская гражданка и при этом не член партии?

— Я бежала из своей страны, потому что не могла там жить. Потому что и Майкл собирался бежать.

— Вы бежали вместе с Майклом Эпроном?

— Нам пришлось.

— Вы его убили?

— Да нет же! Зачем мне его убивать? Я его любила больше всех на свете!

— В тюрьмах полно убийц, которые обожали тех людей, которых прикончили, мисс. Как вам достался этот паспорт?

— От Майкла… Я его не убивала, клянусь вам.

Голос Вуда громыхнул в динамике:

— На чем клянетесь — на Библии или на портрете Сталина?

Раздались смешки, включая хохоток Никсона, который не перепутаешь.

— Вы лгали Комиссии с самого начала и теперь хотите, чтобы мы вам поверили, мисс?

Вуд дал знак Кону продолжить.

— Где вы познакомились с Майклом Эпроном?

Женщина не сразу ответила. На ее губах промелькнула тень улыбки. Или от приятных воспоминаний, или потому, что она разгадала коварство Комиссии, которая бомбардировала вопросами, заставляя отвечать только да или нет, ну, может, еще с четырьмя-пятью словами в придачу. Как тут оправдаться?

Кон уже открыл рот, чтобы повторить вопрос, но женщина его опередила:

— В Биробиджане.

— В Биробиджейно?

— Он туда приехал как врач…

Вуд рявкнул в микрофон:

— Отвечайте только на вопросы! Что это за Биробиджан?

Вуд сверлил женщину взглядом, пока она старалась поправить свой шиньон.

— Вроде еврейского государства, автономная область рядом с Владивостоком.

— Еврейское государство в СССР?

— Да, уже давно существует.

— Вы еврейка, мисс Гусеева? — спросил Кон.

— Почти, — ответила она шепотом, но в зале расслышали.

— «Почти» не бывает, мисс Гусеева: либо ты еврей, либо нет. Уж я-то знаю!

Кон рассмеялся, и мы вслед за ним.

Вуд грохнул молоточком.

— Так вы еврейка или нет?

— В Биробиджане я стала еврейкой благодаря Сталину.

И специально для Кона она добавила на идише:

— Может, я больше еврейка, чем вы еврей.

Я был единственным из присутствующих, кто знал несколько слов на идише. Зал опять грохнул, и этот гогот меня уже начал раздражать.

В «черном списке» большинство фамилий были еврейские. Среди членов Комиссии встречались зоологические антисемиты вроде Маккарти и Никсона, но ей было не с руки афишировать свой антисемитизм. Кон как бы служил прикрытием. Юнец был будто создан для этой роли. Родившись в Бруклине, он всячески отмежевывался от евреев. Почему? Загадка!

Я наконец сообразил, отчего вдруг удостоился приглашения на закрытое слушание. Вдобавок к еврею-прокурору требовался хотя бы один журналист-еврей. То есть щелкопер вроде меня. Если я и подписываюсь Аллен Г. Кёнигсман, то в этом Г. предполагается сокращение от Гершом. Подобный тип и должен был засвидетельствовать, что в этой женщине все фальшивое от и до. Что она фальшивая американка, притом настоящая коммунистка, настоящая шпионка и вдобавок ко всему изображала из себя жидовку. Для этой банды из КРАД было ясно, как дважды два: если ты коммунист, то должен быть евреем, если ты еврей, то должен быть коммунистом. Одно предполагает другое, и точка! Чему эта женщина служила лучшим доказательством.

Тут уже ринулся в бой собственной персоной господин Маккарти, сенатор от Висконсина, проревевший в микрофон:

— Мисс… Гус… …ева — или как вас там? Судя по всему, вы недооцениваете серьезности вашего положения. Вы назвались Комиссии ложной фамилией и нелегально проникли в нашу страну благодаря паспорту, который принадлежал убитому американскому разведчику. Вы выдавали себя за еврейку, не будучи еврейкой. Вы русская и при этом не коммунистка… Не кажется ли вам, что проще сказать правду?..

— Какую правду?..

— … Что вы советская шпионка.

Женщина усмехнулась. Она сидела, безвольно раскинув руки на столе. Ее платочек куда-то исчез. Она покачала головой.

— Не думаю, что вам нужна правда, сенатор.

Вуд надул свой двойной подбородок.

— Мы именно для этого и собрались. Комиссия для того и создана, чтобы выяснить правду, мисс.

— Люди вроде вас постоянно об этом твердят. Но вы хотите однозначной правды. И Сталин талдычит, что ему нужна только правда. Мариночка, скажи мне правду! Но слышит он исключительно ложь.

Маккарти аж подпрыгнул.

— Вы знакомы со Сталиным?

Она окинула сенатора ироническим взглядом, каким женщины изобличают мужское простодушие. Судя по всему, она уже победила страх: ее акцент чуть усилился и голос звучал естественней. Взгляд стал прямым и твердым. Да, это была блистательная актриса, игравшая саму себя!

— Я с ним общалась один раз. Но весь вечер. Всю ночь. Почти двадцать лет назад. С того вечера все и началось.

Женщина стала рассказывать, и больше никто не решился ее прервать.

Москва, Кремль

Ночь с 8 на 9 ноября 1932 года

Разумеется, она все помнила. Тогда была совсем юной, еще не было двадцати. Жуткие, голодные годы. Память все сохранила до малейших подробностей. Да и как избавишься от таких воспоминаний?

Она прибыла в Кремль как принцесса. На заднем сиденье служебного автомобиля рядом с Галей Егоровой. Уже стемнело, когда «Волга» затормозила у Никольских ворот. Стражи, окутанные паром от собственного дыхания, замерли в свете прожекторов — на плече ружья с примкнутыми штыками. Следующий пост был уже на самом въезде в Кремль. Из сторожевой будки вышел начальник караула. Он улыбнулся, обнаружив на водительском кресле шофера начштаба. А когда Галя приоткрыла окно, совсем уж разулыбался и козырнул.

— Товарищ Егорова…

— Бедный Илья Степанович, опять вы на посту в такую холодину!

— Меня греет чувство долга. К тому же на посту можно помечтать об ускользнувшей красоте.

Наклонившись, он положил руку в перчатке на приспущенное стекло. В машину проникал свет прожекторов. Мужчина внимательно, неторопливо рассматривал Маринино лицо с подкрашенными губами, свежей перламутровой кожей; пристально заглянул в ее бездонно синие глаза. Он различил в полумраке, что девушка покраснела, и, кажется, это его позабавило.

Караульный, не убрав со стекла руку, молча выпрямился и перевел взгляд на Егорову. Они разглядывали друг друга, не прерывая молчания. Она тоже была красива, но совсем другой красотой, зрелой, вызывающей. Стоило Гале вам улыбнуться, и вы еще долго не могли сообразить, что якобы таившееся в этой улыбке обещание — не более чем розыгрыш.

Она коснулась его пальцев. Галина кисть была в черных кружевных митенках, ярко сверкали пурпурные ногти. Это была единственная женщина в Москве, которая отваживалась на столь вызывающий аристократизм. И которой притом удавалось попасть в Кремль.

— Илья Степанович, когда вы меня побалуете своими новыми стихами?

Мужчина сдержал смешок. Отпустив стекло, он дал знак охране поднять шлагбаум.

— Стоит товарищу начштаба приказать, и я паду к вашим ногам, товарищ Егорова.

«Волга» тронулась, унося Галин смех. Поправив свои кружева, она закрыла окно.

— Правда, милашка? И все-таки он Сашу побаивается.

— Меня так разглядывал, но даже не спросил, кто я.

— К чему вопросы, милочка? Он и без того знает, куда мы едем.

Марину знобило. Ее плащ был слишком легким, а платье чересчур открытым. В точности, как у Егоровой. Однако ее знобило не только от холода.

Машина катила по широким кремлевским аллеям, где через каждые полсотни метров замер солдат в надвинутой на глаза ушанке. Свет фар, отразившись в просторных окнах Арсенала, плутал в таинственном лабиринте церковных куполов, пока не достиг золотой маковки Ивана Великого. Из мрака выступила церковь Ризоположения. Марина впервые оказалась рядом с этой жемчужиной русского зодчества. Да, истинная жемчужина Святой Руси! Но в своем полуобморочном состоянии Марина была не способна ею восхититься. Все произошло так внезапно.

Два дня назад Галина Егорова нагрянула в ее гримерку в Театре Вахтангова. Тем вечером Марина играла комиссаршу в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского. Но этот визит был полнейшей неожиданностью! Марина еще только начинала, а Егорова была уже известной актрисой, которую обещал снимать в своих фильмах Александров, пользующийся благосклонностью Сталина. И к тому же предметом различных пересудов. Ее муж Александр Егоров — начштаба Красной Армии, бывший соратник Сталина по польской кампании. Человек широких взглядов. Если верить молве, у его жены было больше любовников, чем ролей. Но, возможно, только единственный любовник? Такой, что стоил всех других, вместе взятых.

Прямо там, в этой тесной гримерке, Егорова буквально засыпала Марину восторгами и комплиментами… прежде чем сообщила истинную причину своего визита. Марина хихикала, продолжая стирать театральный грим.

— Ну, Галя, вы мне просто льстите!

Егорова улыбнулась своей колдовской, завораживающей улыбкой.

— Вовсе не льщу, милочка. Иосиф хочет с тобой познакомиться.

— Со мной?

— Дядя Авель уже неделю торчит в зале. Ты его потрясла…

— Дядя Авель?..

— Ну да, Авель Енукидзе. Грузин, большой поклонник театра и балета… Юных красоточек, которые готовы… Собственно, это единственное, в чем он хоть немного разбирается. У Иосифа он вроде шута. Но в данном случае Авель прав на все сто: ты и впрямь восхитительна! Сегодня я в этом убедилась. Честно говоря, и роль твоя дурацкая, и вся пьеса дурацкая, хотя, признаю, сейчас актуальная. Но ты блистательно вышла из положения…

Марина хотела возразить, но Егорова приложила палец к ее губам.

— Молчи, я знаю, что говорю. Не смотреться идиоткой в бездарной роли — свойство настоящей актрисы. Тебя ждет большое будущее, дорогуша! Товарищ Енукидзе обожает юные дарования. Его можно понять, когда они такие красавицы…

Галина взяла ватку и сама стерла с Марининого лица остатки грима.

— Не волнуйся, мы поедем вместе. Будет вечеринка у Клима Ворошилова. Наш герой удостоен роскошной квартиры в Кремле. Соберется вся верхушка с женами, конечно. Сначала там бывает скучновато, но потом вожди еще как разгуляются.

Конечно же, Марина, как и вся страна, знала, что Климент Ефремович Ворошилов, простой шахтер, стал во время Гражданской войны крупным военачальником, а потом наркомом по военным и морским делам. Репродукция его портрета висела в фойе театра рядом с изображением Сталина. И попасть в Кремль! К нему в гости!

— Галя, это невозможно…

— Не будь дурочкой.

— Что мне придется делать? Сыграть сцену, прочитать стихи? Надо что-то выучить?

— Да нет же!

Егорова потрепала Марину по щеке, как ребенка, будто чтобы стряхнуть с ее лица недоуменное выражение.

— Не надо готовиться, ты все сообразишь. Иосиф ясно дает понять, что ему требуется. К тому же я тебе гарантирую, что еды будет вдоволь. Наешься от пуза.