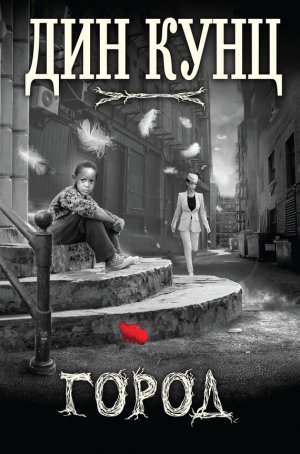

Город (сборник) Кунц Дин

Она заранее принесла из кулинарии сандвичи и картофельные чипсы. Они взяли из раковины, засыпанной льдом, бутылки с пивом.

Двое сели на стулья, двое расположились на кровати. Понимая, какие тонкие в подобных мотелях стены, говорили они шепотом, но, по большей части, молча ели.

Дрэкмен видел, что Фиона взведена и очень нервничает. Она пила «Маунтин дью», а не пиво, но завела ее не газировка с избытком кофеина. Однако, чем бы она ни закинулась, ее состояние определялось не наркотиками, а приближением намеченной операции. Ей не терпелось приступить к делу. Фиона обожала действо – не ожидание. И ей особенно хотелось добраться до членов семьи Бледсоу.

Дрэкмен решил напомнить им, что они – часть чего-то большого, захлестнувшего всю страну.

– Как вам все эти бунты, а? Нью-Йорк, Толедо, Гранд-Рапидс. Как это было круто, в Гранд-Рапидсе?

– Детройт – наполовину выжженный город, – вставил Тилтон.

– Карл Сэндберг умирает, – Фиона вздохнула.

Смоллер нахмурился.

– Это еще кто?

– Поэт.

– А-а, все это фальшивое дерьмо, эти рифмы и все такое.

– Стихи Сэндберга – не рифмы.

– Не рифмы? Тогда почему он – поэт?

– Потому что он так говорит.

– Тогда и я – чертов поэт! – воскликнул Смоллер.

– Мы все – поэты, – указал Дрэкмен.

– Мы все – что-то, – поддакнул Тилтон.

Фиона зыркнула на него лиловыми глазами.

– Ты в этом участвуешь?

– Я же здесь, так?

До одиннадцати вечера в дом Бледсоу они входить не собирались.

Дрэкмен глянул на часы. Вечер предстоял долгий.

После ухода Малколма миссис Лоренцо захотела поговорить за чашкой кофе. Мы остались у кухонного стола, и мне тоже налили чашку. Жить с нами ей очень нравилось, и она уже не плакала всякий раз, когда упоминала в разговоре мужа, из чего я сделал вывод, что она свыкается с его утратой. Но она провела в одиночестве год и могла о многом подумать, благо свободного времени хватало. Я предполагал, что этими мыслями ей хотелось с кем-нибудь поделиться.

За кофе она рассказала мне, что больше всего любила, любила сердцем и душой, своего отца, мужа, Бога и еду. Ее отец умер молодым. Так же, как муж. С Богом, при всей ее любви к Нему, проблема заключалась в том, что Он оставался невидимым, и она располагала только одним способом узнать, как сильно Он любит ее: читать Святое Писание, а ей это давалось нелегко. Тогда как любовь, которую она вкладывала в готовку, каждодневно возвращалась к ней ароматом положенного на тарелку.

Она прекрасно понимала, что обжорство – смертный грех, но не волновалась об этом по трем причинам. Во-первых, формально под обжорством понималось немереное потребление еды и выпивки, а миссис Лоренцо не пила. Во-вторых, перед тем как поесть в одиночестве в своей квартире, она молилась, благодарила Господа за все то, что он послал ей на стол, а потому считала: если бы Господь не одобрял объем порций, которые она съедала, он бы сделал ее беднее, чтобы она не могла позволить себе такого количества еды. Или лишил бы ее кулинарного таланта, который Он сам ей и даровал. И, в-третьих, она вела учет съеденного и если полагала, что где-то позволила себе лишку, то в конце недели каялась в этом на исповеди и получала отпущение грехов.

– И если я набираю вес, Иона, то это освященный жир.

– Я уверен, мне бы освященный жир не помешал, потому что я худой, как палка.

– Если я буду готовить для тебя достаточно долго, дитя, ты станешь таким, как Годфри Кембридж[62].

Тогда он был известным комическим актером, далеко не худым. Я мог бы даже бросить музыку, чтобы так веселить публику, как это делал Годфри Кембридж.

Через какое-то время миссис Лоренцо решила пойти наверх и почитать перед сном, то ли о скульптуре, то ли рецепты, она к тому моменту еще не решила. Она проверила замки и запоры на всех дверях и окнах, прежде чем оставить меня одного на первом этаже.

Почистив зубы и сделав все необходимые дела в ванной, я надел пижамную куртку. Потом сумел вставить не подчиняющиеся мне ноги в пижамные штаны. Какое-то время посидел на кровати, читая об «улице жестяных сковородок»: о легендарных Толстяке Уоллере и Джелли Ролл-Мортоне, Джероме Керне, Джордже Гершвине, который начал, написав песню для Софи Такер, а закончил величайшим композитором столетия. Все это интересовало меня и вдохновляло. Но я не видел себя в тех, о ком читал. Тем не менее я собирался прочитать тысячу таких книг, если бы потребовалось, пока не сумел бы понять, как сделали они то, что сделали.

В десять часов я достал фонарик из ящика прикроватного столика и выключил лампу. Лежа к темноте, какое-то время слушал шум ливня, и меня тревожило, что барабанная дробь по крыше глушила все прочие звуки.

Наконец я включил фонарик и прошелся по комнате узким лучом. Не обнаружил ни зомби, ни бесчувственных пришельцев из космоса, ни монстров. Тем не менее решил оставить фонарик включенным на несколько минут.

Тем же днем, используя второй комплект фальшивых документов, удостоверяющих личность, Фиона арендовала еще один автомобиль, «Шевроле», и припарковала у мотеля. Прежде чем покинуть номер 14, следуя указаниям Лукаса, она отдала ключи мистеру Смоллеру и сказала:

– Сделай так, чтобы этот пронырливый ублюдок не обошелся легкой смертью. В эту передрягу мы попали из-за него.

– Ты уверена, что они не приглядывают и за ним?

– Если приглядывают, то они невидимые.

Мистер Смоллер отбыл на «Шеви». Дрэкмен и Тилтон выехали из мотеля в микроавтобусе «Форд», Фиона последовала за ними на «Додже», который взяла напрокат, как только вернулась в город, покинув их ферму-убежище.

Метрополис сверкал под дождем, весь серебристый и черный. Лучи фар напоминали ярких змей, ползущих по залитой водой мостовой, каждая лампа или флуоресцентная трубка отражались в мокрых поверхностях, и все-таки Дрэкмену казалось, что город выглядит темнее обычного, накрытый плащом неведомого и таинственного. Возможно, из-за контраста темноты мокрого асфальта и яркости отражающих от него лучей асфальт этот казался чернее обычного. А в некоторые моменты создавалось полное впечатление, что скверы, дома, мосты – иллюзия, образы, высвеченные на полотне дождя, а за полотном этим – пугающая пустота, бездна. Он говорил с ним, этот дрожащий в эфемерном свете город, и в темноте, окутывающей его, Дрэкмен чувствовал себя, как дома.

Когда он повернул на улицу, где находился дом Бледсоу, микроавтобус, идентичный тому, на котором приехали он и Тилтон, стоял у бордюрного камня в том самом месте, где они и ожидали его найти. Полицейское наблюдение полагалось вести в три смены, по восемь часов каждая, но, как часто бывало, и в этом случае тоже, за домом Бледсоу присматривали в две смены, по двенадцать часов. Может, потому что за переработку платили двойное жалованье, может, по причине нехватки людей. Двенадцатичасовые смены, изо дня в день – большая ошибка. Детективов охватывала скука, они уставали, становились менее наблюдательными, медленнее реагировали на происходящее, а если они возвращались сюда каждые двенадцать часов, то отрицательные моменты только накапливались.

Со слов Фионы, Дрэкмен и Тилтон знали, что смена проходила в четыре часа пополудни и в четыре утра. И когда Дрэкмен остановил свой микроавтобус позади первого на пять часов раньше, несущие вахту детективы наверняка подумали, что какой-то чудик в управлении изменил время сдачи смены, не предупредив их, или бестолковый диспетчер прислал сменщиков раньше, или… вновь прибывшие не имеют отношения к полиции.

Последний вариант, если бы детективы быстро до него дошли, означал проблемы для Дрэкмена. Но его действия всегда отличали решительность и смелость, и теперь он накинул на голову капюшон, вышел из микроавтобуса и поспешил сквозь дождь к кабине другого автомобиля, чтобы сократить детективам время на раздумья.

Улица пустовала. В такую погоду все предпочитали сидеть дома. Все складывалось идеально.

Дрэкмен не знал, разговаривали подъехавшие с теми, кого меняли, по рации или нет. И рации у него не было, и говорить он с детективами не хотел, потому что одно неверно сказанное слово или одно, не сказанное верно, выдало бы его с головой.

У него был жетон, настоящий, тяжелый, поблескивающий бронзой, который он снял с копа, убитого им восемнадцатью месяцами раньше. Подойдя к водительской дверце дежурившего микроавтобуса, он поднял левую руку, в которой держал жетон, к самому окну. Тонированное стекло не позволяло разглядеть сидевшего в кабине. Дрэкмен видел только силуэт, бледное пятно лица. Детектив вглядывался в жетон, видел, что он настоящий, но, с другой стороны, у него в любой момент могли зародиться подозрения.

А потом водитель начал опускать стекло, хороший знак, и теперь вопрос заключался в том, оба ли детектива находятся на переднем сиденье или один из них – в кузове? Они несли вахту уже две недели, но не замечали ничего подозрительного. Поэтому один детектив мог спать в кузове, пусть это и нарушало должностную инструкцию, а может, ушел в кузов, чтобы отлить в бутылку. Но когда стекло опустилось, Дрэкмен увидел, что оба детектива на переднем сиденье. Идеальный вариант, потому в правой руке он уже держал пистолет с глушителем. И едва коп, сидевший за рулем, открыл рот, чтобы что-то сказать, Лукас Дрэкмен выпустил в кабину шесть пуль, целясь ниже окон. Звон разбитого стекла мог привлечь внимание.

Он знал, что водитель мертв, но насчет второго детектива полной уверенности не было. Дрэкмен открыл дверь кабины, под крышей зажглась лампочка, и по застывшему лицу второго копа он понял, что убил обоих.

Подняв стекло, он закрыл дверь и махнул рукой Тилтону, который сидел в кабине второго микроавтобуса. С накинутым на голову капюшоном, напоминая монаха из какого-то фильма, когда-то виденного Дрэкменом, Тилтон подошел к нему, неся сумку со стеклорезом, вакуумной присоской, которая удерживала на весу вырезанное стекло, и несколькими другими инструментами взломщика.

Из-за угла появился «Додж», за рулем которого сидела Фиона. Она проехала мимо, остановилась в двух домах после дома Бледсоу. Они намеревались оставить микроавтобус и, завершив все дела, уехать на «Додже».

Два автомобиля проехали по улице, ни один не сбросил скорость. Насколько Дрэкмен мог сказать, он и Тилтон ни у кого не вызывали подозрений.

Они могли бы подкрасться к дому через дворы, прячась за деревьями, перелезая через заборы, но, по мнению Дрэкмена, в этом случае риск только возрастал. Даже в поздний час и в дождь кто-то мог смотреть в окно. Если бы увидел движущиеся тени, сразу бы понял: готовится что-то нехорошие. Те, кто прямиком направлялся к парадной двери, вызывали намного меньше подозрений.

Фиона заранее выяснила, что телефонный провод выводился из земли в правом переднем углу каждого участка. Из автомобиля она вышла без куртки, такая же дикая, как ливень, направилась к дому Бледсоу, не обращая внимания ни на дождь, ни на ветер, внезапно поднявшийся, словно решивший поприветствовать ее. У дома присела на корточки, нашла и перерезала телефонный провод. И когда Дрэкмен и Тилтон поднимались на парадное крыльцо, Фиона, справившись с порученным ей заданием, направилась к крыльцу, чтобы присоединиться к ним.

Дождь, и без того сильный, казалось, полил еще сильнее, и Дрэкмен мысленно поблагодарил неведомого мистика, который предположительно в тринадцатом веке изобрел карты Таро, а еще – джуджу, вуду, бесчисленные виды магии, судьбу, звезды, тяжелую поступь истории и мощь прогресса: все они поддерживали в эту ночь его команду, и никто и ничто не могло их остановить.

Мистер Смоллер, который стал на десять фунтов легче по сравнению с тем днем, когда навсегда ушел с должности техника-смотрителя, проехал мимо многоквартирного дома, оглядывая улицу в поисках автомобиля, из которого копы могли вести наблюдение за домом, в полной уверенности, что его обостренная подозрительность, если не сказать, паранойя, не подведет, но не обнаружил ничего тревожного.

На перекрестке он повернул налево. Потом еще раз налево, в проулок, и проехал мимо дома с тыльной стороны. И здесь его ничто не насторожило. Припарковавшись на боковой улице в квартале от нужного ему дома, он вернулся к нему по проулку на своих двоих, сутулясь, вжав голову в плечи, что-то бормоча себе под нос. Лил дождь, а порывистый ветер так и норовил плескануть водой под капюшон, ему в лицо.

Прежде чем уйти с должности техника-смотрителя, он сделал дубликат общего ключа, который открывал все замки в доме, и нисколько не сомневался, что ключ этот по-прежнему рабочий. Свиньи, которым принадлежало множество многоквартирных домов в этом районе, и люди с черными сердцами, которые работали в компании, эти дома обслуживающей, скорее перерезали бы себе глотки, чем наняли мастера, чтобы заменить или модифицировать все замки после ухода техника-смотрителя.

Подойдя к двери черного хода, мистер Смоллер вставил ключ в замочную скважину, легко повернул и услышал, как засов врезного замка мягко выходит из гнезда в дверной коробке.

– Жадные ублюдки, – прошептал он, улыбнувшись.

Переступив порог, он тихонько закрыл за собой дверь. Постоял, прислушиваясь. С куртки вода капала на пол. Где-то далеко работал телик. Вода бежала по старым трубам: кто-то принимал поздний душ.

Ему предстояло незамеченным подняться на пятый этаж, выполнить поручение, убрать пронырливого недомерка, отомстив за Перл-Харбор, а потом уйти, ни с кем не столкнувшись. После взрывов в банке и угона инкассаторского грузовика, мистера Смоллера уже разыскивали за убийство, так что еще один труп никакого значения не имел. Однако, если бы его увидел кто-то из жильцов, то, несмотря на выбритую голову, усы и потерю веса, конечно, узнал бы, и тогда пришлось бы убивать снова, только с тем, чтобы гарантировать, что ему хватит времени покинуть город до того, как полиция узнает о его появлении здесь.

Он начал подниматься по лестнице.

Он сидел на табуретке в сарае, находившемся в глубине участка дедушки Тедди, приоткрыв дверь на несколько дюймов, наблюдая за темным домом. Сарай построили на совесть, и тот верой и правдой служил хозяевам долгие годы. Но теперь, будь у него склонность к ругани, он бы клял строителей на все лады, потому что дождь, барабанящий по металлической крыше, оглушал его, словно он стоял внутри гигантского барабана, по которому колотили большущими барабанными палочками.

Ему пришлось на неделю отказаться от вечерних выступлений, с того самого дня, как внук вернулся домой, поэтому он и сказал Джорджу Иошиоке о том, что все столики в ресторане зарезервированы, чтобы портной не пришел и не увидел, что за роялем его нет. Но теперь дедушка Тедди начал думать, что он, возможно, дурак. Ладно, все люди – дураки, иначе и быть не могло в этом падшем мире, но Тедди Бледсоу склонялся к тому, что он даже больший дурак, чем ранее себе представлял. Он доверял полиции. Действительно, доверял. В определенной степени. До какого-то предела. С некими ограничениями. Черный человек не может прожить на свете пятьдесят лет и полностью доверять властям. Это был его дом, его семья, и, если бы полиция допустила ошибку, страдать пришлось бы ему, а он понес достаточно утрат. Не верил, что сможет пережить еще одну и ждать прихода следующего дня с обычным энтузиазмом. Но теперь, на восьмую ночь бдений, он думал, что полиция, возможно, ошиблась в оценке характера Дрэкмена, опираясь на то немногое, что они знали о его никчемной жизни, предсказав появление здесь этого отвратительного типа, причем, скорее раньше, чем позже. Они составили психологический портрет Дрэкмена и полагались на него, как дедушка Тедди – на Библию. Но этот портрет был всего лишь догадкой, если на то пошло, целым букетом догадок, и теперь выходило, что все они – ошибочные.

Что ж, эта ночь станет последней, но, по крайней мере, никто не узнает, что он изображал детектива или сотрудника службы безопасности, или кем там он себя видел, прячась в сарае. Каждый вечер он уезжал из дома во фраке. Доезжал до автозаправочной станции, переодевался в туалете в одежду, более подходящую для сарая и возможной стычки с врагом, которая могла случиться. Возвращался через заросший сорняками пустырь, который подступал к его участку со стороны двора, перелезал через забор, что не проделывал с детства, и нырял в сарай, где и оставался до того момента, когда подходило время вновь переодеться во фрак и вернуться домой после выступления в ресторане.

Может, у него стало совсем плохо с головой. Возможности человека не беспредельны. Сначала он потерял жену-ангела, потом внук, перед которым лежал весь мир, внезапно потерял способность ходить. А когда такое случается с самыми дорогими для тебя людьми, человек вполне может тронуться умом, тайком переодеваться, совсем как Кларк Кент, становящийся Суперменом, красться к собственному дому по заросшему сорняками пустырю, прятаться в сарае с оружием, которое ему совершенно не хотелось пускать в ход.

Он вздохнул и сказал себе:

– Старик, ты – музыкант, а не боевик.

Я открыл глаза, вырвавшись из сна, но не потому, что услышал какое-то слово, долетевшее ко мне во сне. Нет, кто-то вроде бы шепнул его мне на ухо.

Осознал, что заснул, оставив фонарик включенным. Слабый луч тянулся по простыне… упираясь в предмет, который я сразу не смог опознать, что-то круглое на самой границе света.

Я приподнялся, опираясь на локоть левой руки, протянул правую к этому предмету, скинул с кровати и сразу понял, что это: глаз набивной игрушки.

– Проныра и врун, – произнесла Фиона Кэссиди.

Я попытался вскрикнуть и не смог. Горло перехватило, воздух не мог вырваться из легких.

Выступив из темноты, она включила лампу на прикроватном столике и улыбнулась мне. Но доброта или веселье в улыбке отсутствовали напрочь.

Она подрезала волосы, выкрасила их, сильно загорела, но я бы узнал ее, даже если бы она добавила и других изменений. Лезвие ножа блестело в свете лампы.

– Перелезай на коляску, калека.

Я послушался не сразу, и она рассекла воздух перед моим лицом, заставив меня отпрянуть от сверкнувшего лезвия.

– Нет в тебе джуджу, мальчик, – с презрением бросила она, – и никогда не было. И никакого джуджу в фетишах, которые ты держишь в жестянке из-под сладостей.

Я чуть не схватился за медальон, который висел под пижамой, но сдержался, потому что знал: она поймет, найдет медальон и отберет его у меня.

– На коляску, калека!

На пятый этаж мистер Смоллер поднялся, никого не встретив. В квартире 5-В ключ легко и быстро отпер оба дверных замка.

Теперь его могла остановить только дверная цепочка. Наверное, просунув руку в щель, он сумел бы с ней справиться, но беззвучно, скорее всего, не получилось бы… Он улыбнулся, обнаружив, что дверь на цепочку не заперта. Вот к чему приводила потеря бдительности. Он медленно открыл дверь.

Он знал, что мистер Иошиока на работу уходит рано, зимой даже до восхода солнца, а сейчас наверняка спит. Ожидая столкнуться с темнотой, мистер Смоллер захватил фонарик, но в гостиной скульптуру придворной дамы в кимоно подсвечивала горевшая над ней лампа. Эта дама, вероятно, представляла собой объект поклонения в той религии, которую исповедовал этот странный маленький портной.

Слабый свет просачивался также из кухни, но не раздавалось ни звука, то есть Иошиока не мог находиться там, готовя что-нибудь из еды.

Держа в правой руке пистолет с глушителем, а в левой фонарик (линзу он прикрыл рукой, чтобы приглушить луч), Смоллер пересек гостиную, направившись к коридору.

Он несколько раз бывал в квартире, ремонтировал сантехнику, чинил заклинившее окно, поэтому знал, что спальня Иошиоки за первой дверью справа, которую он нашел открытой.

Маленькая лампа, высотой примерно десять дюймов, с абажуром цвета янтаря, стояла на алтарном столике у стены, освещая – похоже, двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, – фотографии мужчины и женщины средних лет и юной девушки. Увидев фотографии впервые, Смоллер предположил, что это родственники, но спрашивать тогда не стал.

Портной сладко спал в постели.

– А вот и наш герой, – объявила Фиона Кэссиди, быстро выкатывая меня из спальни, которая раньше служила столовой. – Спаситель банкиров и других отвратительных типов. – Она закатила меня в гостиную, где плотно зашторили все окна. Горела только одна лампа, рядом с дедушкиным креслом, свет отражался от капель воды на натертом паркетном полу.

Я с облегчением увидел, что миссис Лоренцо жива, сидит на диване в длинной широкой сорочке, в которой, вероятно, спала. Выглядела испуганной, но и рассерженной.

Рядом с ней стоял Лукас Дрэкмен, узнаваемый, несмотря на иссиня-черные волосы. А у кабинетного рояля расположился мой отец.

– Значит, это ты доставил нам столько хлопот, – процедил Дрэкмен. – Как вышло, что из-за такого замухрышки у нас возникли проблемы?

Дышать я уже мог, говорить – нет. Но подозревал, что в такой ситуации лучше всего помалкивать.

– Твой японский дружок уже мертв, замухрышка. Что ты об этом думаешь?

Меня мутило, я чувствовал себя слабым и побежденным, но прикусил язык, чтобы не заплакать. Не хотел радовать его своими слезами.

Дрэкмен повернулся к моему отцу.

– Я думаю, это должен сделать ты, – и указал на пистолет, который отец держал в руке, стволом в пол.

Кем бы он ни был, сколько бы раз ни бросал меня и мать, пусть даже он любил только себя, я думал, что после этих слов он застрелит Дрэкмена. Я знал, что застрелит.

Вместо этого, избегая моего взгляда, Тилтон спросил:

– Мы должны это делать? Почему мы должны это делать?

– Потому что нас знают, – ответил Дрэкмен. – Из-за этого замухрышки. Нас знают, за нами охотятся, и нам нечего терять. Единственное, что у нас теперь остается – это террор. Все должны нас бояться, один наш вид должен ввергать их в ужас, потому что мы способны на все. Они должны нервничать, зная, что имеют дело с нами, терять контроль над собой, и тогда, возможно, они не смогут искать нас в полную силу. Террор, чел. Это наш единственный друг. Ты породил этого замухрышку, ты и сотри его с лица земли.

Мой отец покачал головой. Я вновь подумал, что он застрелит Лукаса Дрэкмена. Но он лишь покачал головой.

– Ты хотел избавиться от него до того, как он родился. Она этого не сделала, твоя Сильвия, но ты хотел. Если ты хотел, чтобы этого маленького ублюдка вычистили до того, как он родился, почему так трудно сделать это теперь?

Мой отец не смотрел на меня, не мог, и я знал, что он никогда не застрелит меня… и Дрэкмена – тоже. Несмотря на все его разговоры о том, что когда-нибудь у него будет ресторанная сеть с целой армией сотрудников, дальше разговоров дело пойти не могло. Он не был лидером, а потому его мечты всегда так и оставались мечтами. Он мог только идти за тем, кто мог его использовать и манипулировать им.

Когда Тилтон положил пистолет на рояль и сел на скамью, поза его говорила не о поражении, а о слабости. Ему хотелось, чтобы этот эпизод его жизни поскорее закончился, и он мог перейти к следующему, который, возможно, будет лучше.

Лукас Дрэкмен подошел ближе и посмотрел на меня сверху вниз поверх поднятого и нацеленного мне в лоб пистолета с глушителем.

Миссис Лоренцо рыдала и просила их не делать этого и одновременно молилась за нас. И при всем моем испуге я подумал, какой она испытает ужас, увидев, как мне выстрелят в лицо.

Хотел закрыть глаза, но не закрыл. Он бы опять назвал меня замухрышкой, а то и похуже.

Он обошел мою каталку сзади, я задался вопросом, а зачем, и тут он приставил пистолет мне к затылку.

Когда я посмотрел на Фиону Кэссиди, увиденное ужаснуло меня до такой степени, что я отвел взгляд. В ее горячих глазах заметил что-то отличное от нее самой, что-то обитавшее в подсознании, а теперь поднявшееся на поверхность, словно какое-то глубоководное чудовище.

Чтобы еще помучить меня, Дрэкмен убрал пистолет, схватился за коляску, развернул меня лицом к себе, и я пожалел, что не могу схватить пистолет, который мой отец положил на рояль.

Прогремел выстрел, меня бросило в сторону, дикая боль пронзила тело. Надвинулась темнота, я падал и падал, вниз с обрыва, набирая скорость с каждой секундой, с перехваченным дыханием, пока кто-то не схватил меня и голос не произнес: «Еще рано, Утенок. Не твоя судьба – быть брошенным в багажник автомобиля, как та женщина». И теперь меня уже поднимали выше, выше, вокруг нас образовался световой кокон, она материализовалась рядом со мной, в ослепительно белом платье, еще более многослойном, чем кимоно придворной дамы в гостиной мистера Иошиоки. Я встретился с нею взглядом и почувствовал холод. Она дунула мне в лицо. Ее дыхание пахло розами, сладкое дыхание, которому хватило силы, чтобы закрыть мне глаза. Когда я их открыл, то снова сидел в инвалидной коляске, и, вероятно, Дрэкмен еще не выстрелил, и пуля, вылетевшая из ствола его пистолета, еще не убила меня. Вывод из этого делайте, какой хотите, хотя позже я еще кое-что скажу по этому поводу.

Импульсивно моя правая рука потянулась к люситовому сердечку. Не знаю, почему, но я достал его из-под пижамы, может, думал, что магия проявится в медальоне в тот самый момент, когда я отчаянно в ней нуждался. Но, наверное, слишком многого я хотел после моего воскрешения, слишком много.

До этого момента я никогда не слышал, чтобы мой дедушка в ярости повышал голос, но, ворвавшись в комнату и размахивая бейсбольной битой, как не размахивал и сам Бейб Рут[63], он ревел, будто разъяренный бык, рассвирепевший медведь. Дрэкмен повернулся и выстрелил, но промахнулся. Дедушка Тедди сломал мерзавцу правую руку, и пистолет, который, казалось, был моей судьбой, упал на пол, запрыгал по паркету и остановился у левого колеса моей коляски. Взвыв от боли, Дрэкмен поскользнулся на мокром полу и упал, но, несмотря на сломанную правую руку, попытался схватить пистолет левой.

Паралитик, сидящий в инвалидном кресле, не может дотянуться до лежащих на полу предметов, вот почему многим из нас требуются собаки-помощники, которые не только составляют нам компанию, но и поднимают предметы, которые мы уронили, вызывают лифты, открывают двери.

К пистолету я даже не потянулся, зато отпустил медальон и обеими руками развернул коляску на сто восемьдесят градусов, в результате чего пистолет оказался за правым колесом и под стулом. Дрэкмен пытался добраться до пистолета, но теперь я ему мешал, оказавшись между ними.

Дедушка нанес второй удар по здоровой руке Дрэкмена, но тот успел ее убрать, и бита ударила в пол с такой силой, что задрожал дом, а руки дедушки на мгновение онемели, и рукоятка едва не выскользнула из пальцев.

Фиона уже мчалась к дедушке с занесенным ножом, и в тот момент он не мог отразить эту атаку. Я вновь схватил медальон, рванул, порвав цепочку, и швырнул ей в лицо. Это единственное, что я мог бросить в нее, маленькое люситовое сердечко, весящее совсем ничего, но оно попало ей в глаз, и она проскочила мимо дедушки, рассекла ножом воздух и вскрикнула, скорее, не от боли, а от удивления.

Дедушка взмахнул битой вновь, переломил левую руку Дрэкмену и повернулся к Фионе. Она попыталась достать его ножом, опять промахнулась, зато бита попала в цель. И внезапно кисть Фионы превратилась в кровавое месиво раздробленных костей и порванных сухожилий, а боль пронзила ее с такой силой, что она, пошатываясь, шагнула к двери, упала на колени, и ее вырвало.

С мгновение лицо дедушки оставалось маской гнева, и я подумал, что он будет лупить битой Фиону и Лукаса, пока не переломает им все кости. Вместо этого он опустил биту на кресло. Поднял нож, убрал лезвие, положил в карман. Взял пистолет Тилтона с рояля, сунул за пояс. Поднял с пола пистолет Дрэкмена, оставил в руке.

– Ты в порядке, внучок? – спросил он.

Я шумно выдохнул и кивнул.

– Миссис Лоренцо, – он повернулся к моей няньке, которая сидела на диване. – Провод нашего телефона перерезан. Вас не затруднит сходить к Веловски, разбудить и по их телефону вызвать полицию?

Свернувшись в позу зародыша, Фиона рыдала и просила кого-нибудь ей помочь, и, судя по тому, как торчали пробившие кожу осколки костей, кисть уже никогда бы не удалось вернуть в прежнее состояние. Дрэкмен, с обеими сломанными руками, тоже верещал от боли.

С написанным на лице недоумением, потрясенная взрывом насилия, миссис Лоренцо поднялась с дивана и застыла, словно не понимая, что от нее требовалось.

– Вы можете сделать это для меня, Доната? Сходить к соседям? Я буду вам очень признателен, если сможете.

– Абсолютно, – ответила она. – Уже иду.

– Лучше наденьте дождевик, – посоветовал дедушка. – На улице льет, словно из ведра.

Миссис Лоренцо аккуратно переступила через лужу блевотины, взяла дождевик из стенного шкафа у входной двери и вышла в дождь.

Тилтон поднялся со скамьи.

– Мистер Бледсоу, я – не угроза ни вам, ни кому-то еще. Позвольте мне уйти. Больше вы никогда меня не увидите, клянусь. Вы знаете, что не увидите. Знаете.

Несколько мгновений дедушка Тедди молча смотрел на Тилтона.

– Сядь! – приказал он.

И Тилтон сел.

Когда мистер Смоллер вплотную подошел к кровати и застрелил мистера Иошиоку, что-то в реакции тела подсказало ему: дело нечисто. Он отбросил легкое одеяло и нашел под ним муляж, свернутый из других одеял.

Я не знал, что помимо пошива одежды, азиатского искусства и хайку мистер Иошиока интересовался боевыми искусствами. Не знал этого и мистер Смоллер. Потом мой друг рассказал мне: «Я представил мистера Смоллера своей квартире. Сначала одной стене, потом – другой. Я представил его двери, другой двери и полу. Мы обошли всю квартиру, и хотя он часто бывал здесь за годы работы техником-смотрителем, его, похоже, изумляло то, что открывалось ему».

В соседском доме, после звонка в полицию, миссис Лоренцо хватило самообладания позвонить и в «Бриллиантовую пыль». К тому времени, когда мама сумела вернуться сквозь дождь, полиция уже перегородила улицу, повсюду мигали красно-синие фонари. Дрэкмена загрузили в «Скорую» и увезли. Полицейским с трудом удалось утихомирить Фиону. Когда они прибыли, она попыталась наброситься на них, несмотря на боль в изувеченной руке, визжала, пиналась, кусалась, как дикая кошка. Когда моя мама торопливо шагала к дому, связанную Фиону вели ко второй «Скорой».

В гостиной два детектива в штатском допрашивали Тилтона, который, в отличие от Фионы, не предпринял попытки к сопротивлению. Потом на него надели наручники, и полицейский в форме повел его к входной двери. В этот момент вошла мама, ослепительно красивая, с капельками воды в волосах, сверкавшими, словно бриллианты, настоящая сказочная принцесса. Дождевик развевался сзади, как королевский плащ. Тилтон поднял голову, встретился с ней взглядом, вроде бы удивился, и не только тому, что их пути пересеклись в его последние мгновения на свободе. На его лице читалось, что он, похоже, не знал настоящей Сильвии Бледсоу, увидел ее впервые, и она потрясла его до глубины души. На ее лице не читалось ни злости, ни жалости, ни презрения: она никак на него не отреагировала, словно видела перед собой стул или стол, а потом шагнула в сторону, освобождая путь, чтобы его унесли куда-то еще.

Она подошла ко мне, опустилась на колени на мокрый от воды пол, взяла мое лицо в обе руки, поцеловала в лоб. Долго мы смотрели друг дружке в глаза, не в силах произнести ни слова, да и не требовалось нам ничего говорить. Дедушка стоял над нами, улыбаясь, и, думаю, немного удивленный тем, что ему пришлось сделать.

– Знаешь, по-моему, тебе давно пора спать, – наконец сказала она.

– Да, мэм, – ответил я, – и больше я никогда так поздно ложиться не буду.

– И правильно, – кивнула мама.

Теперь я знал, что отныне мы в полной безопасности.

После этого мы прожили несколько счастливых лет. Да, в большом мире войны накладывались на войны, бунты – на бунты, людей убивали, ненависти прибавлялось, росла угроза уничтожения мира в атомной войне. Но в более мягком и крошечном мире семьи Бледсоу мы видели только хорошее. Мистер Иошиока купил автомобиль «Паккард-Эксклюзив» модели 1956 года, желто-белый, в отличном состоянии, и дедушка Тедди обучил его искусству вождения. Миссис Лоренцо оставалась с нами, и хотя так и не могла удерживать вес под контролем, это был освященный жир. Мама продолжала выступать в «Бриллиантовой пыли» и со временем начала получать предложения подпевать при записи пластинок музыкантам, имена которых были у всех на слуху. Я не бросил сочинительство песен, и мне было пятнадцать, когда одна песня так понравилась маме – я назвал ее «Твоя нежность навеки со мной», – что оркестр «Бриллиантовой пыли» сделал для нее аранжировку, и она постоянно звучала на вечерних выступлениях. Как-то вечером исполнительный директор одной звукозаписывающей компании обедал в клубе с друзьями, услышал эту песню и пришел в дикий восторг. Я очень хотел, чтобы он заключил договор с мамой, но он этого не сделал. Просто купил у меня права на исполнение этой песни, записал в исполнении достаточно известной певицы, и она поднялась на четвертую строчку хит-парадов. Во мне словно открылся шлюз, и то, что раньше казалось трудным, теперь стало легко. Хиты следовали один за другим. Мы могли купить дом и получше, но не хотели уезжать из этого района. Прекрасно понимали, что этот район – не Беверли-Хиллз, но нас он вполне устраивал. Когда соседний дом выставили на продажу, мы купили его и перестроили, с тем чтобы там могли жить один пианист-колясочник и один неуклюжий саксофонист. Когда Малколму исполнилось восемнадцать, он начал работать в оркестре «Бриллиантовой пыли», перебрался в мой дом, и ему больше никогда не приходилось уносить саксофон в гараж. Амалия не выходила у него из головы, но он только раз позволил отчаянию заставить его допустить ошибку, когда в двадцать два года ушел из города, а так спасал себя отгоняющей дьявола музыкой. Это предложение я ему зачитывать не буду. На случай, если он действительно не знает причину своего обсессивно-компульсивного поведения, на случай, если понимание мира лишит силы ритуалы, которые помогают сдерживать печаль, но мне ясно одно: он ненавидит грибы, прилагает все силы к тому, чтобы ни один не попался ему на глаза, потому что в день смерти утром Амалия положила на них столько сил, кроша целую груду для родительского обеда. Он никогда не купит вторничный выпуск газеты, потому что она умерла в понедельник. Тогда было полнолуние, и поэтому каждый первый день полной луны он идет в церковь и зажигает семнадцать свечей, по одной за каждый прожитый ею год. Я люблю тебя, Малколм. Теперь о Лукасе Дрэкмене. С загипсованными руками, он говорил, говорил и говорил, вспоминая каждое свое действие, и мысль, и ощущение, словно верил, что одержал полную победу, и копы – верные его сторонники, зачарованные словами вождя. Его, моего отца, Фиону и Смоллера признали виновными во множестве преступлений и отправили в тюрьму до конца жизни. Аврора Делвейн? Она пошла на сделку со следствием, выступила на стороне обвинения и отделалась двумя годами тюрьмы. Там написала роман. Правда, читателей он так и не нашел. В самом начале я сказал, что мое первое имя – Иона, фамилия – Керк, а между ними еще семь других имен. Но, если вам знакома моя музыка, вы знаете, что мое официальное имя, с одиннадцати лет, Иона Бледсоу, а между ними еще восемь имен. Я оставил Керка, потому что он – мой отец, хотя никогда не хотел им быть, и толку от него никакого не было. Но моя мама когда-то любила его, пусть даже молодой и наивной, и, если бы не эта любовь, я бы не появился на свет.

После девяти хороших лет у нас началась черная полоса. Жизнь – не гладкая, ровная дорога, да и никто не обещал, что она такой будет. Однажды мистер Иошиока неважно себя почувствовал, и выяснилось, что у него рак, да еще в самой злокачественной форме. Последние два месяца, когда он стал совсем слабым и в больнице ничего не могли для него сделать, мы перевезли его в дом дедушки Тедди, и все старались проводить с ним как можно больше времени. В тот вечер, когда он умер, я сидел у его кровати, читал хайку за хайку, а он иногда повторял их на японском. Почувствовав, что конец близок, он попросил меня отложить поэтический сборник и внимательно выслушать его. Он сказал мне, что любил мои поп-песни, это он говорил и раньше, но верил, что у меня более важное предназначение. Он поведал мне, что однажды сказал миссис Мэри О’Тул: если я играю в полную силу, Бог всякий раз входит в комнату, чтобы послушать мою музыку. Мистер Иошиока сказал мне, что я очень неплохо зарабатываю для моего достаточно юного возраста, но жизнь – это не только заработок. В своей мягкой манере он настаивал, чтобы я переключился на более серьезную музыку, которую другие люди будут играть в будущем, чтобы Бог мог снова войти в комнату. Я держал его за руку, когда он умер, и долго-долго не хотел выпускать ее из своей. Мы удивились тому, как много народу пришло на похороны, разумеется, все, кто работал в «Столичных костюмах», но и великое множество других. Я настоял на том, чтобы не только попрощаться с ним в церкви, но и проводить его в последний путь на кладбище. Подъехать на коляске к могиле никакой возможности не было, поэтому дедушка и Малколм по очереди несли меня на руках. И я должен сказать, что дедушка не свалился с инфарктом, а Малколм меня не уронил.

Через два дня после похорон, когда к нам пришел мистер Оми Кобаяши, адвокат мистера Иошиоки, я узнал, что, согласно завещанию, получил все его состояние. Ширмы с тиграми были копиями настоящих, выполненных Такеучи Сейхо, мастером эпохи Мэйдзи. Не имея возможности приобрести оригиналы, он заказал копии и подарил отцу, которому до Манзанара принадлежали эти самые оригиналы. Его отец прожил несколько лет в компании этих копий. Я получил и вырезанную из кости придворную даму, работы другого мастера эпохи Мэйдзи – Асаки Гекусана. Мистер Кобаяши сказал, что стоит эта скульптура очень дорого. Она тоже принадлежала отцу мистера Иошиоки, до Манзанара, и он очень обрадовался, когда многие годы спустя его сын сумел проследить путь скульптуры и купил ее, располагая к тому времени достаточными средствами. Но после смерти отца мистер Иошиока больше не искал предметы антиквариата, которые ранее принадлежали его семье. К моему удивлению, я унаследовал «Бриллиантовую пыль». Джонсон Оливер, управляющий, только заявлял, что он еще и владелец, следуя указаниям своего босса, мистера Иошиоки. Унаследовал я и «Столичные костюмы», где мистер Иошиока отмечал время прихода и ухода на табельных часах, так же, как любой другой сотрудник.

В наших жизнях происходят события исключительной важности, значение которых мы не можем осознать сразу. У каждого свои дела, и мы сосредотачиваемся на них, зачастую не видя то, что у нас перед глазами. В тот давний день, когда мистер Иошиока открыл дверь, за которой стоял я с тарелкой печенья, я увидел только соседа, застенчивого человека, который даже дома ходил в костюме и при галстуке.

Вот так, в двадцатилетнем возрасте, у меня отпала необходимость зарабатывать на жизнь. Я мог посвятить себя творению музыки, о чем он меня и просил. Его пожелание стало для меня святой обязанностью. Время шло, случались годы, когда я думал, что он переоценил меня и я не оправдываю его надежд. Но потом я написал музыку к десяткам фильмов, получил «Оскара», второго, третьего. Последовал бродвейский мюзикл и премия «Тони». Снова Бродвей и снова. Идут разговоры о Пулитцеровской премии этого года за стихи и либретто к мюзиклу, который идет сейчас, но я так не думаю. Вряд ли. Самое забавное, к наградам я нынче так же безразличен, как когда-то – к деньгам. Но не расстаюсь ни с первыми, ни со вторыми.

Что для меня имеет значение, так это музыка, тот момент, когда я первый раз слышу ее в голове и стараюсь перенести на бумагу. Такое ощущение, что она приходит из другого мира, который лучше нашего. Для меня имеет значение только музыка и люди, и улица, где мы живем по-прежнему, после ухода моего любимого дедушки Тедди, улица, на которой мы купили и перестроили все дома на одной и другой стороне во всем квартале, этом священном месте на Земле, где ходила Амалия и где она жила, где живет моя мама, ей теперь семьдесят пять, в своем собственном доме, через два от меня, где в отдельном доме живет миссис Лоренцо со своим вторым мужем, и многие другие. Это та улица, на которой живет моя жена Джасмина и трое наших детей. Способность самостоятельно писать еще и способность продолжать свой род.

Мисс Перл, по ее словам – город, душа города, дала мне пианино, когда я отчаянно в нем нуждался, и я получил от нее предупреждения и совет огромной важности. Еще она вернула мне жизнь, после того, как Дрэкмен забрал ее, после того, как застрелил меня той ночью, и я падал в смерть. Иначе все могло бы пойти по-другому, и Фиона, возможно, тоже погибла бы, скорее всего, ее убил бы Дрэкмен, а мое и ее тело бросили бы в багажник арендованного ею автомобиля, на котором Дрэкмен уехал бы в дождь, а потом оставил бы его на какой-нибудь автостоянке, где наши тела нашли бы, как нашли тело жены доктора Мейс-Маскила. Сон, который я увидел, пророческим считать не следовало. Вероятно, мне показали один из возможных вариантов развития событий, предупредили. Так, во всяком случае, я думаю. Мисс Перл говорила, что у нас свободная воля, и все, что еще только случится, зависит от людей, которые живут на ее улицах, и мое будущее зависит от меня. Когда я увидел ее в предпоследний раз, она сказала, что уже сделала для меня больше, чем следовало, и теперь я предоставлен самому себе, но все-таки поймала в том долгом полете сквозь темноту и вернула в мир, из смерти – к жизни. Как вы можете себе представить, я много думал об этом в последующие годы, и о ее утверждении, что она – город.

Когда мне исполнился двадцать один год, я нашел Альберта Соломона Глака, таксиста, который дал люситовое сердечко моей матери, когда мне было восемь лет. Он так и не стал знаменитым комиком. Все еще крутил баранку такси, когда я его нашел, и вскоре после этого переехал в наш район и стал моим личным шофером. В тот давний день он заверил нас, что женщина, пассажирка, дала ему этот медальон шестью месяцами раньше и попросила передать его кому-то еще. Когда он спросил, кому именно, она ответила, что узнает этого человека, когда тот встретится ему на пути. При второй встрече с Альбертом, тринадцатью годами позже, он рассказал мне об этой женщине больше. Помнил ее очень хорошо. Высокая, красивая, с грацией танцовщицы. В одежде, которую он описал, я мисс Перл не видел, но шляпка с перышками присутствовала. Она отдавала предпочтение духам с розовым ароматом. Называла его Утенок. Но вот что важно: цветом ее кожа не напоминала красное дерево, не было в ней оттенка черного или коричневого. Это дама была еврейкой, он ее, конечно, не знал, но она напомнила ему женщин в его семье, и он почувствовал родственную близость, едва она села в такси.

Если вы вспомните момент моей смерти, когда я падал вниз, а потом вознесся с ее помощью, перед тем как мисс Перл дохнула мне в лицо и вернула к жизни, я встретился с ней взглядом и почувствовал холод. Холод, напоминающий тот, что я ощутил в «Пинакотеке Каломиракиса», когда стоял перед картиной Фабрициуса «Щегленок на стене, освещенной солнцем», смотрел в мастерски выписанный правый глаз маленькой птички и понимал, что хотел этим сказать художник, понимал, что не только томящаяся в неволе птичка наблюдает за мной через этот глаз, но вся природа наблюдает, и не только вся природа. Когда я заглянул в глаза мисс Перл, перед тем как вернуться из смерти к жизни, я увидел лавину образов, больше, чем я мог сосчитать, промчавшихся в доли секунды: моя дорогая мама, целующая, по одному, мои пальцы, как это сделала она одним вечером, вскоре после нашего переселения к дедушке Тедди, дедушка, сидевший у моей кровати в больнице, перебирающий бусины четок, не отрывая от меня взгляда; бабушка Анита, дающая мне серебряный доллар с наказом потратить его только в день конфирмации; лица матери и сестры мистера Иошиоки, не фотоснимки, сделанные в лагере для перемещенных лиц, из книги, а из серебряных рамок, которые стояли у него на алтарном столике, всегда освещенные (их он тоже оставил мне, попросив никогда не тушить этот свет); и множество зажженных свечей, море крошечных мерцающих огоньков, которые были частью того, что я увидел в большой черной сумке… И когда я поднимался с мисс Перл из смерти, возвращаясь к жизни, я знал, что она – не душа этого города, обретшая плоть, или, по крайней мере, она – не душа только этого города, и она не чернокожая, какой явилась мне, в ней слиты все нации, и континенты, и времена, и не у ее духов розовый аромат, а она сама – воплощение розы, мать всей древней истории, и я знал ее не с того момента, когда мне исполнилось восемь лет, а всегда.

Сумка. «Наклонись пониже, Утенок, к самой сумке. Тогда увидишь».

Поначалу я увидел скопище каких-то угловатых форм, надвигающихся на меня, но потом они разделились, превратившись в небоскребы города в миниатюре, и я смотрел сверху вниз на лабиринт улиц. Стремительно спускаясь, я не испытывал страха, летел уже между этими сверкающими высотками легко и свободно, как летал иногда во снах. Город уже не казался миниатюрой, стал настоящим и огромным, безграничным, уходящим в бесконечность, заполненным великолепным и загадочным светом. Теперь я летел низко, у самой земли, с одной авеню попадал на другую, все заполняли занятые своими делами люди, и я начал осознавать, что загадочный свет исходит от них, что он исходит от меня, что мы – люди этого города и его свет, мерцающий, как бесконечное море свечей в бесконечном числе подсвечников. И внезапно я увидел город во времени, от его возникновения и сквозь столетия, каким он был, есть и будет; и в каждой эпохе, что в прошлом, что в будущем, сиял этот удивительный свет, наш свет.

Что за сумка!

Я часто думал о том, что она показала мне тогда, на крыльце дома дедушки Тедди. Теперь, прожив достаточно долго, я вроде бы понимаю суть, но, наверное, не до конца. Но не такая уж это проблема. А что важно – день, который перед нами, и что мы с ним делаем, каждый день в отдельности, некоторые плохие, другие хорошие. И что мы сделали в этот день, в каком направлении пошли, в чем ошиблись. И, пребывая в замешательстве, я вспоминаю сказанное ею в тот день, и я слышу ее голос, помню ее слова так же ясно и отчетливо, как помню когда-либо услышанную музыку: «Что бы ни случилось, беда или катастрофа, не имеет значения, что именно, в долговременной перспективе все будет хорошо».

Сосед

Меня зовут Малколм Померанец, и я – человек-с-топором, хотя совсем не из тех, кого показывают в телевизионных реалити-шоу о лесорубах. Будь я им – давно бы отрубил себе обе ноги или меня раздавило бы падающим деревом. Неуклюжий я с детства. И разминуться со смертью в результате несчастного случая мне удалось только благодаря правильному выбору профессии – я музыкант, – не требующей использования технических устройств с силовым приводом и пребывания на чреватой опасностью территории. На сленге музыкантов топор – инструмент, и мой топор – саксофон. Играю на нем с семи лет, когда сакс и я не так уж отличались ростом.

Сейчас мне пятьдесят девять, и я на два года старше Ионы, моего лучшего друга последние чуть ли не пятьдесят лет. Я высокий, Иона – нет. Я белый, он – черный. Познакомился я с ним – десятилетним, быстрым, стройным, пианистом-вундеркиндом – летом 1967 года, когда мне было двенадцать и я топал по жизни, как Ларч, дворецкий в «Семейке Аддамс», популярном телесериале, показанном годом раньше. А впервые услышал игру Ионы, когда он наяривал мелодию «Когда-нибудь я выбьюсь в люди»[64] Толстяка Домино.

По моему настоянию Иона недавно наговорил историю своей жизни – по крайней мере, о странной и опасной ее части – на магнитную ленту, и литературная обработка его повествования превратилась в книгу «Город». Мою жизнь наговаривать на магнитофон смысла нет, потому что все самое интересное в ней случилось, когда я общался с Ионой, а он уже все рассказал. Правда, один эпизод моей жизни стоит записать: череду любопытных событий, случившихся за несколько недель до нашего с ним знакомства. Так же, как его более продолжительная и захватывающая история, этот эпизод свидетельствует о том, что наш мир – более загадочное место, чем нам кажется большую часть времени, которое мы проводим, тащась от завтрака к отходу ко сну, согласно вселяющему уверенность, знакомому распорядку дня.

В те дни мы с моей семнадцатилетней сестрой Амалией жили душа в душу, прямо как близнецы, несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте и отсутствие внешнего сходства. Блондинка, с завязанными в конский хвост волосами, гибкая и грациозная, радующаяся жизни во всех ее проявлениях, как солнечному свету, так и тени, она и сама светилась, причем, клянусь, это не плод воображения обожающего ее маленького братика. И как же отличался от нее я, неуклюжий двенадцатилетний подросток с огромным кадыком, который выглядел так, будто я целиком проглотил яблоко «Гренни Смит», и оно застряло в горле. Хотя Амалия не могла похвастаться богатым гардеробом, она всегда одевалась сообразно происходящему мероприятию и выглядела так, будто сошла со страниц каталога «Сирса». Я же, с моими круглыми плечами и непропорционально длинными, словно у орангутанга, руками, пытался скрыть собственную неуклюжесть, одеваясь по-взрослому, но из-за полного отсутствия вкуса только привлекал к себе большее внимание черными остроносыми туфлями и белыми носками, брюками от костюма с ремнем на три дюйма выше пупка и рубашкой с короткими рукавами и косым воротником, застегнутой на все пуговицы.

В двенадцать лет о девочках я еще не задумывался. С моим длинным, бледным лицом и собачьими глазами за толстыми линзами очков в черной оправе, я, наверное, уже тогда понимал, что и в юношестве вокруг меня не будут виться стайки красивых девушек. Я любил мою сестру и мой саксофон, и мне этого вполне хватало.

И хорошо, что хватало, потому что наша с Амалией домашняя жизнь ничем не напоминала показанную в сериалах «Оззи и Харриет» или «Предоставьте это Биверу». Наш отец, квалифицированный рабочий, руководил бригадой токарей. Дома он по большей части молчал, практически никогда не выказывал эмоций, и ему вполне хватало холодного взгляда, чтобы выразить неодобрение или страстное желание взять за шиворот и отвести в свой токарный цех, где работа медленно, но верно превратит тебя в человека. К сигаретам «Честерфилд» он относился, как набожный католик – к святому причастию. Амалия настаивала, что он совсем и не холодный человек, но обиженный жизнью и эмоционально отстраненный. Наша мать обожала телик, отрывалась от него лишь для того, чтобы посудачить с миссис Яновски, которая жила в соседнем доме, а сигареты «Лаки страйк» курила непрерывно, словно точно знала, что от этого зависит судьба Земли. Не прерывалась даже на еду. И ела обычно в гостиной – замороженные полуфабрикаты, готовые к употреблению после быстрого разогрева в микроволновке. Она полагала себя образцовой домохозяйкой: под этим понималось, что она эффективно перекладывала всю работу по дому на нас с Амалией.

Король и королева нашего среднеклассового замка разговаривали друг с другом так редко, что поневоле возникало предположение об их телепатическом общении. Если так оно и было, то, судя по их отношению друг к дружке, любой такой мысленный разговор вызывал у них отвращение. Амалия говорила, что давным-давно у родителей случился какой-то серьезный конфликт, они жестоко обидели друг друга, наговорили много того, чего говорить не следовало вовсе, и не могут заставить себя простить друг другу, а потому находят болезненным разговор на любую, даже самую нейтральную тему. Амалия никогда не думала о человеке плохо, пока он не доказывал, что душа у него черная-пречерная.

Моя сестра играла на кларнете с восьми лет. Началось все, когда мальчик из соседнего квартала, которого родители заставляли учиться музыке, взбунтовался и убедительно пригрозил, что повесится, если от него не отстанут. Инструмент ей отдали бесплатно, и она хотела научиться на нем играть не в последнюю очередь потому, что знала: звуки эти раздражали родителей. Амалия надеялась своей игрой достать их до такой степени, что ее отправили бы упражняться в отдельно стоящий гараж на один автомобиль, где ей не пришлось бы видеть, как родители решительно настроены не разговаривать друг с другом, а воздух пах машинным маслом, резиновыми покрышками и плесенью, а не табачным дымом от «Честерфилда» и «Лаки страйк». Надеялась она не зря, и в последующие годы, которые мы прожили в этом доме, родители чаще всего разлепляли губы, чтобы сказать: «Унеси его в гараж». Нам это говорили не только тогда, когда мы играли на кларнете и саксофоне, но и в тех случаях, если наше присутствие отвлекало их от телика, выпивки и беспрерывного курения.

Амалия играла на кларнете чертовски хорошо, но на саксофоне я показал себя вундеркиндом, сам научился играть и сам шлифовал свое мастерство, всегда стараясь добиться большего. Игра на саксофоне – единственное, что я умел делать изящно.

С высоким средним баллом и немалым писательским талантом, Амалия при всей ее любви к музыке могла рассчитывать на более светлое будущее, чем игра в данс-бенде[65]. Хотя наши ушедшие в себя родители и не посчитали это высоким достижением, Амалия получила полную стипендию в одном из крупнейших университетов, благодаря своим высоким оценкам в школе и, в немалой степени, за счет нескольких написанных ею отличных рассказов, с которыми она не раз побеждала на конкурсах.

Я гордился сестрой, хотел, чтобы она достигла успеха в жизни, а больше всего мне хотелось, чтобы она выскользнула из-под канцерогенных облаков и родительской горечи, благодаря которым обитель Померанцев очень уж напоминала дом Ашеров Эдгара По перед тем, как тот утонул в болоте. В то же время я представить себе не мог, какой станет моя жизнь после того, как в конце лета она уедет в университет, и я останусь единственным членом семьи, которому не придется по вкусу обед из замороженных полуфабрикатов.

В начале июня, примерно за месяц до того, как я услышал мелодию Толстяка Домино, которую Иона Керк исполнял в доме своего деда, на противоположной стороне улицы, нечто странное произошло по соседству. Я говорю не о доме на востоке, не о доме Янковски, где моя мать и миссис Янковски регулярно судачили – еще не отойдя от просмотра мыльных опер, а потому путая фантазии и реальность – о семейных отношениях других людей, которые жили в нашем квартале. Нет, речь пойдет о доме к западу от нашего, в котором жил Руперт Клокенуол. Но теперь он пустовал, потому что старый мистер Клокенуол уже месяц назад умер.

Странности начались однажды ночью, в три часа, когда меня разбудил необычный звук. Сев на кровати, я не думал, что раздается он в моей комнате, пребывал в полной уверенности, что доносится он из-за окна, хотя он мог быть последним звуком из сна, который последовал за мной в реальный мир, поскольку, в силу своей угрожающей природы, разбудил меня. В данном случае создавалось впечатление, будто длинный меч доставали из металлических ножен, и металл скрежетал по металлу.

Даже в таком достаточно старом жилом районе, как наш, удаленном от небоскребов и суеты центра, город никогда не затихал, и задолго до того, как тебе исполнялось двенадцать лет, ты обретал навык отсекать знакомые погромыхивание, лязганье и постукивание, чтобы они не мешали крепкому ночному сну. Но этот звук показался моему уху чужим. Я откинул простыню и выбрался из кровати.

Еще ложась спать, я поднял нижнюю оконную раму в надежде на ветерок, но воздух оставался теплым и неподвижным. Когда я наклонился к окну, звук повторился, казалось, вибрируя в металлической сетке, защищающей от насекомых, словно тонкое лезвие стилета просовывали в ячейку, и я отшатнулся.

Когда скрежет раздался в третий раз, уже мягче, чем раньше, я осознал, что доносится звук не из окна, которое находилось в дюймах от меня, а из соседнего дома, а потому вновь наклонился к окну.

Между домами рос старый платан с густой листвой. То ли в прежние годы его недостаточно освещало солнце, то дерево страдало какой-то болезнью, но изогнутые во все стороны ветви не полностью скрывали дом, в котором раньше жил мистер Клокенуол. И я видел свет в одном из окон первого этажа.

Единственным родственником мистера Руперта Клокенуола оставался его брат, который жил чуть ли не на другом краю континента. И пока суд не объявил его наследником, выставить дом на продажу не могли, да и со дня смерти мистера Клокенуола никакой активности в доме не наблюдалось. Естественно, обладая обычной фантазией двенадцатилетнего подростка, я легко представлял себе драмы, которых, конечно же, не существовало, вот и теперь подумал, что в дом проник грабитель.

Свет зажегся еще в одном окне первого этажа, потом в окне второго. Занавески не позволяли заглянуть в комнату, но на их фоне я увидел темный, волнистый силуэт. Хотя любая движущаяся тень изгибается светом и поверхностями, на которую падает, эта показалась мне особенно странной, напоминая ската, плывущего в море с изяществом летящей птицы.

Пребывая в полной уверенности, что по дому мистера Клокенола бродит что-то страшное, я какое-то время подождал у открытого окна, вдыхая теплый ночной воздух, надеясь вновь увидеть эту подвижную тень или что-то еще. Конечно же, мое ожидание оказалось напрасным: ни тебе фантасмагорических форм, ни странных звуков, и вскоре даже мальчишечья страсть к тайнам и приключениям не могла удержать меня у окна. И мне пришлось признать, что грабитель или вандал, проникший в дом, не стал бы выдавать свое присутствие, включая свет.

Вновь улегшись в кровать, я вскоре заснул. Я знаю, что мне приснился дурной сон, в котором я попал в отчаянное положение, но, внезапно проснувшись и сев на кровати в четыре утра, я не мог вспомнить подробности этого кошмара. Окончательно не придя в себя, я вновь подошел к окну, не для того, чтобы взглянуть на соседний дом, в котором по-прежнему светились окна, а чтобы опустить нижнюю раму. Я также закрыл окно на шпингалет, хотя ночь выдалась теплой и ветерок бы не помешал. Не помню, с чего я взял, что окно необходимо закрыть на шпингалет, однако ощущал насущное желание это сделать.

Вновь в кровати, оставшийся час летней ночи я пролежал в полусне, что-то бормоча, словно бредивший малярийный больной.

По утрам наш отец обычно завтракал сандвичем: яичница с беконом на густо намазанном маслом тосте. В плохую погоду ел, стоя у раковины, смотрел в окно на маленький двор, молчаливый и ушедший в себя, словно обдумывая какие-то важные философские идеи… или готовя убийство. Рядом, на разделочной доске, его дожидалась кружка кофе. Сандвич он держал в правой руке, сигарету – в левой, по очереди поднося их ко рту. Глядя на это, я всегда надеялся на ошибку: он укусит сигарету и попытается затянуться сандвичем, но такого не случилось ни разу.

Утром, последовавшим за ночной суетой в доме Клокенуола, он поел на заднем крыльце. Когда спустился по лестнице и пошел на работу, я взял пустую кофейную кружку и пепельницу, оставленные на поручне, и унес в дом. Пока мыл их в раковине, Амалия понесла завтрак нашей матери в гостиную, где в телике какая-то кинозвезда давала интервью ведущему какого-то утреннего ток-шоу, и оба соревновались в том, кто сможет рассмеяться более фальшиво. Наша мать заказала жареную картошку, омлет с сыром и чашку консервированного фруктового коктейля. Она и отец редко ели одновременно и никогда – одно и то же.

– Я думаю, ночью в соседнем доме кто-то ходил, – поделилась со мной Амалия, вернувшись на кухню. – Я спала с открытым окном, и чей-то голос разбудил меня. А потом там в комнатах зажегся свет.

Окно ее спальни выходили на ту же сторону нашего дома, что и моей.

– Я никого не слышал, – ответил я. – Свет видел, кто-то там ходил, просто тень. Но ни один риэлтор еще не поставил на лужайке табличку «ПРОДАЕТСЯ».

– Может, они решили сдать дом в аренду, вместо того чтобы продавать.

– Странно это, вселяться в три часа ночи. Это один человек, или семья, или целая коммуна?

– Я никого не видела.

– А голос?

– Наверное, он мне приснился. Никто не стоял под моим окном. Я подумала, что кто-то позвал меня снизу, мужчина, но мне это, конечно же, приснилось, потому что, проснувшись, я выбралась из кровати и подошла к окну, но внизу никого не было.

Я положил на стол подставки для тарелок и столовые приборы. Пока готовил тосты (первые два подгорели), Амалия жарила яичницу-болтушку и отдельно – бекон. Наш завтрак.

– Как ты сказала… Мужчина под твоим окном?

– Он позвал меня по имени. Дважды. Но я уверена, это произошло во сне – не наяву.

– И что тебе снилось?

– Я не помню.

– Даже обрывков сна?

– Ничего.

Ее яичница, бекон и тост лежали на одной тарелке. Мне она подала все на трех маленьких. Так мне больше нравилось. Я срезал корочки с моего тоста, чтобы съесть их отдельно. Даже тогда у меня были ритуалы, с помощью которых я надеялся в какой-то степени упорядочить наш, как мне представлялось, абсолютно хаотический мир.

Едва мы начали завтракать, как в примыкающей к кухне нише зажужжала стиральная машина, подавая сигнал об окончании стирки.

Я поднялся, чтобы переложить белье в сушилку, но Амалия остановила меня:

– С этим успеется, Малколм.

Я остался за столом.