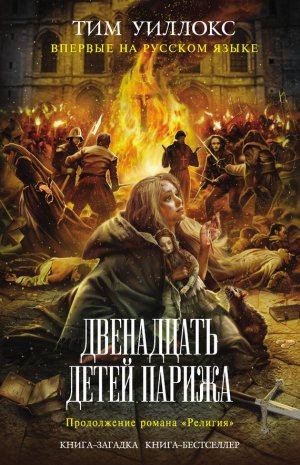

Двенадцать детей Парижа Уиллокс Тим

– Ешь собаку, Жоко, пока в ней не завелись черви. Ешь. Кусай. Жуй. Глотай.

Молодой человек сопротивлялся, но главарь уперся кувалдой ему в поясницу, прижал его к земле, заставил открыть рот и грызть горелую массу розовой и почерневшей плоти. Клоки обгоревшей шкуры забивали ноздри, и Жоко приподнял голову, хватая ртом воздух.

– Жуй, дерьмо. Глотай свое угощение. Ешь, я сказал!

Жоко прожевал и проглотил горелое мясо.

Карла отвернулась. Эстель, повелительница крыс, тоже стояла неподалеку и наблюдала, как один человек унижает другого. Вся в крови и в саже, она напоминала тряпичную куклу, найденную на руинах разграбленного города. Крысиная подружка была единственной девочкой в этой жестокой компании, и итальянка недоумевала, почему они взяли ее с собой. Взгляд Ля Россы ничего не выражал, но сам факт ее присутствия делал происходящее еще более отвратительным. Девочка повернула голову и посмотрела на Карлу. Выражение ее глаз изменилось и стало понятным графине.

В них полыхала ненависть.

Карла поняла, что Эстель ревнует. Девочка видела в ней соперницу в борьбе за любовь Гриманда.

Итальянка в очередной раз почувствовала, как в животе у нее зашевелился ребенок – гибкий, нетерпеливый, любопытный. Она ощущала его интерес к внешней жизни, энергию, жажду приключений – качества, которые сама старалась в него заложить. Прижав ладонь к животу, Карла ощутила спинку и правое плечико ребенка. Ей хотелось успокоить его, внушить, что теперь неподходящее время для любопытства, что нужно еще немного подождать. Мышцы матки напряглись – снова начались схватки, и длились они дольше, чем предыдущие. Графиня чувствовала, как внутри ее тела зреют могучие природные силы, исходящие не от нее, а от земли, времени, божественной любви – силы, которым нет предела, которые не зависят от ее желаний и чувств и которым нет дела до возможностей ее организма.

Затем женщина положила руки на колени и закрыла глаза, хотя голову при этом не опустила. Ей удалось сдержать стон. Она не хотела отвлекать жестокую шайку от унижения Жоко и сосредоточилась на дыхании. Схватки ослабли, но напряжение осталось. Карла поняла, что уже не сможет полностью расслабиться до рождения ребенка – если она вообще до этого доживет. Путешествие началось, точнее, началась последняя часть пути, который она разделила со своим ребенком. По крайней мере, нужно в это верить. Итальянка подумала, что она вращается на колесе судьбы, остро ощущая жизнь и смерть и в то же время словно наблюдая за ними со стороны. Ей предстояло раскрыть не только свое тело, но и душу, ей нужно было подчиниться ребенку. Если он желает появиться на свет в мире демонов, значит, именно в этом мире она его выкормит. Если ей при этом суждено стать преградой для дьявола, она без колебаний встанет у него на пути. В храбрости она не должна уступать своему малышу – иначе им обоим не выжить.

Это действительно звучат отчаянные удары колокола? Или ей кажется?

Карла открыла глаза.

Жоко был полностью сломлен, он едва дышал. Гриманд отпустил его голову, наступил ногой ему на шею и выпрямился. Графине захотелось крикнуть: «Прикончи его! Убей!», и она содрогнулась от отвращения к самой себе. Главарь воров, словно услышав этот невысказанный крик, повернулся и вопросительно посмотрел на женщину: челюсти у него сжались с такой силой, что было слышно, как заскрежетали зубы. Его глаза горели жаждой убийства, и Карла даже засомневалась, не произнесла ли она эти слова вслух. Но нет. Гриманд взмахнул кувалдой, указывая на шайку юных подонков, которые после жестокой расправы над одним из их товарищей, казалось, еще больше восхищались своим предводителем.

– Тот, кто хочет ударить собаку, всегда найдет палку. Таков мир, в котором мы живем, дети мои. А я его повелитель, – объявил бандит.

Затем он убрал ногу, и Жоко отполз на четвереньках в сторону, давясь обгорелой шерстью и кожей собаки и подвывая от боли в сломанных ребрах. Потом юноша встал, часто и неглубоко дыша. Инстинкт человека, пресмыкавшегося всю свою жизнь, заставил его действовать – он побежал по переулку, прижимаясь к домам.

Кто-то из банды бросился было за ним:

– Вернуть его, хозяин?

– Нет. Для меня он мертв. – Гриманд махнул кувалдой в сторону Эстель. – И ты тоже. Ты привела Гоббо и Жоко к нам в банду. А они нас подвели. И ты нас подвела, моя маленькая рыжеволосая роза. Ты не смогла открыть дверь.

Король воров указал на убитых, лежавших на пороге дома и в уличной грязи:

– Смотри, чего это нам стоило. Пусть это будет уроком для всех.

Ля Росса замерла, потрясенная несправедливостью обвинения. Она обвела взглядом остальных, но не нашла поддержки – только ухмылки и настороженные взгляды. Тогда девочка посмотрела на Карлу.

Несмотря на враждебность маленькой парижанки, итальянка сочувствовала ей. Но женщина была настолько потрясена разворачивающимся перед ней спектаклем, а также изменениями, происходившими внутри ее тела, что сил у нее хватало лишь на то, чтобы не упасть со стула.

– Но я была храброй. – Губы Эстель дрожали. – Я рассказала тебе о турке. Он хотел меня убить. Если бы я не рассказала, он бы убил тебя.

Карла вспомнила, что не позволила Алтану убить Эстель – вероятно, это и погубило всех. У нее закружилась голова.

Девочка же в это время указала на графиню:

– Карла с юга подтвердит, что я была храброй.

– Совершенно верно, – заявила итальянка. – Да. Она была очень храброй.

Однако увидев лицо Гриманда, она поняла, что ее слова лишь утвердили приговор Эстель. Только что продемонстрировав своей шайке, что не потерпит от них дерзости, предводитель был обязан показать, что девочка тоже не является исключением.

– Вышвырните ее, – приказал он подчиненным. – Пусть отправляется к своим крысам.

Трое парней попытались схватить Ля Россу, но девочка уже привыкла спасаться бегством. Ускользнув от их рук и ног, она бросилась прочь. Один из воров бросился за ней в погоню и ухватил воротник ее грязного платья. Юная парижанка дернулась, и платье порвалось на спине. Она резко повернулась и, зашипев, ударила преследователя между ног. Парень отпустил ее, пытаясь защититься, и Эстель снова бросилась бежать вдоль улицы. Вскоре она исчезла в темноте, и только ее плач донесся издалека до Карлы.

Маленькая грабительница не была ей другом, но графиня почувствовала, что лишилась единственного союзника на этой улице, наводненной жестокостью и безумием.

– Теперь послушайте, – сказал Гриманд. – Городская милиция восстала из мертвых, будто Лазарь, и не мне вам рассказывать, что будут делать эти тупые ублюдки. У таких, как мы, нет друзей, и милицию, в отличие от стражи, нельзя подкупить. Поэтому до рассвета мы должны все закончить и убраться отсюда. Каждый знает, что делать. Знает, где искать. Задняя дверь еще забаррикадирована – идите и откройте ее, чтобы через этот выход тоже нагружать тележки. Не пропустите погреб – там полно всякого вкусного добра – и не забудьте принести лестницу. И выгоните оттуда всех собак.

– Смотрите, там, наверху еще одна женщина! – закричал Биго.

Карла приказала себе не делать этого, но было уже поздно – она инстинктивно подняла голову. Из разбитого окна гостиной смотрела Симона. Их взгляды встретились, и итальянка поспешно отвернулась.

– Мы можем попользоваться ею перед тем, как убить? – спросил Пепин.

– Она богатая и сладкая, с отличными жирными сиськами и расселиной в заднице, способной задушить живого угря, – прорычал Инфант. – Рискну предположить, что она прольет реки слез, чтобы смягчить ваши юные сердца, но вы не должны размякать. Помните о своих матерях и сестрах, которые скребут ей полы, моют ее ночной горшок, а она даже не снисходит до того, чтобы запомнить их имена. Была ли она когда-нибудь доброй? Покажите ей, как выглядят ее красивые полы, когда стоишь на коленях. Покажите, что у нее в ночном горшке.

Карла услышала, как кто-то всхлипнул у ее плеча. Она схватила Антуанетту за руку и притянула к себе.

– Милая, стань на колени передо мной и прижмись головой к моему животу, – прошептала она девочке. – Почувствуй ребенка. Спой ему колыбельную, только очень тихо.

– А мы можем убить всех остальных гугенотов, хозяин? – спросил еще кто-то из грабителей.

– Это приказ самого короля, и даже я не стану спорить с королем, – отозвался главарь.

– А гугеноты такие же плохие, как филистимляне?

– Они хуже филистимлян, – ответил Гриманд. – Но Самсон убил тысячу филистимлян челюстью осла – горы трупов, как говорят. И его вспоминают как героя. Так что вытаскивайте свои ножи и сделайте то же самое во имя Господа, Парижа и короля Карла!

Оборванцы издали радостный вопль и ринулись в особняк д’Обре.

Карла закрыла глаза и прижала ладони к ушам Антуанетты, приготовившись к неизбежному. Из разбитых окон доносились отчаянные крики – убийц и их жертв. Пронизанный ужасом и болью голос Мартина. Затем крик Шарите. Последним умер Люсьен, и на некоторое время стало тихо. Итальянка почувствовала странный запах и открыла глаза.

Перед ней на корточках сидел Гриманд. Его лицо приблизилось, но темнота скрывала его черты, словно вырубленные из гранита, – лишь глаза и громадные, редко расставленные зубы блестели в полумраке.

– Вкусное вино? – спросил он.

– Я не пробовала.

В доме закричала Симона. Тело Антуанетты вздрагивало, но девочка не произнесла ни звука.

Король воров положил ладонь на голову малышки и погладил ее по волосам. Карла подавила желание сбросить его руку. Жалобное пение девочки сменилось всхлипами, и бандит пробормотал что-то успокаивающее.

– Вы заставили меня поверить, что эта гугенотка – ваша дочь.

– Нет, я заставила в это поверить ваших людей, – ответила Карла.

– Вы настроили против меня Жоко.

– Он хотел меня убить. Я защищалась. А вы помогли. Спасибо.

Гриманд кивнул:

– Я должен был убить Жоко?

Ее муж так бы и поступил – в этом графиня не сомневалась.

– Да, – сказала она.

– Вы правы. – Главарь шайки провел пальцем по щеке. – Я проявил тщеславие.

Истошные крики Симоны сменились протяжными стонами, заглушаемыми потоком ругательств, грубым смехом и пререканиями ее мучителей.

Грубое, массивное лицо Гриманда приняло задумчивое выражение.

– Можете оставить себе «дочь», – сказал он. – Но больше не смейте мне лгать.

– Я вам не лгала и не собираюсь.

– Тогда больше не дергайте за ниточки – я не марионетка. И ни о чем не просите.

– Думаю, вы понимаете, что у меня будут еще просьбы. – Женщина обняла свой живот. – И я верю, что вы мне поможете.

– Зачем? Разве я не злодей? Разве я не король среди негодяев?

Карла вспомнила афоризм, который любил Матиас – его он узнал от своего друга и учителя Сабато Сви.

– Евреи говорят: «И там, где нет людей, старайся быть человеком»[16].

– Евреи?

– Самсон был евреем, и Иисус тоже, хотя я не надеюсь на вашу веру в Него. Вы доказали, что вы злодей, и хуже того, что в вас нет страха. Но, несмотря на это и многое другое, я верю, что вы человек.

На мгновение Инфант замер. Его блестящие глаза смотрели на женщину из-под массивного лба, а черные кудри блестели в свете луны. Карла поняла, что этот человек – порождение Парижа, его улиц, его логики, его жестокости. Так филин, самое жестокое ночное животное, является порождением леса. Затем главарь банды склонил голову, заглянул под стул, протянул руки и что-то потрогал под ним.

– У вас отошли воды. – Он потер указательным пальцем о большой и внимательно посмотрел на них. – Прозрачные. Хорошее начало.

Такое необычное для мужчины замечание испугало итальянку, но она предпочла об этом не задумываться.

У нее и правда начались родовые муки.

– Вы отвезете меня в храм госпитальеров? – попросила она.

– Эти проклятые монахи ничего не понимают в женщинах, – покачал головой бандит. – Я не доверил бы им и стельную корову.

– Тогда, пожалуйста, позвольте нам самим позаботиться о себе. Ради моего ребенка!

– Ради вашего ребенка и ради вас самой я отвезу вас в Кокейн.

– Кокейн?

– Землю изобилия.

Карле впервые в голову пришла мысль, что Гриманд безумен.

– Вы слышали о Дворах? – спросил ее предводитель воров.

Графиня кивнула. Дворами называлось логово парижских преступников и нищих, настолько жестокое и опасное, что туда не решался проникнуть никто, кроме его обитателей.

– Кокейн – лучший из всех Дворов. Это мой Двор, – похвастался Младенец.

Карла вновь почувствовала, как зашевелился ребенок, но теперь уже не по собственной воле, а из-за того, что сокращение матки заставило вздрогнуть их обоих. Словно волна, распространяющаяся сверху вниз, более могущественная, чем боль, прошла по телу женщины. Антуанетта спряталась за стулом, а итальянка сделала глубокий вдох, но не издала ни звука.

Гриманд взял ее за руку и сжал с такой нежностью, какой она не ожидала от столь жестокого человека. Женщина ответила на его пожатие – изо всей силы. Потом она накрыла его ладонь другой рукой. Схватки на этот раз были продолжительными, и хотя потом они ослабли, напряжение внутри живота Карлы осталось.

Графиня отпустила руку гиганта, смущенная этой неожиданной близостью и своей благодарностью к бандиту за этот жест. Она чувствовала себя словно в лодке посреди бурного моря, а направлял эту лодку громадный и странный убийца. На его лице не было заметно ни похоти, ни даже любви – на нем читалась только удивительная забота, словно в Карле он был уверен не меньше, чем в себе самом. Разум женщины противился этой мысли, но чувства подсказывали, что Гриманду можно верить. И не потому, что у нее не было выбора – этот человек мог распоряжаться ее жизнью, но не ее сердцем, – а потому, что это был правильный выбор.

– Мой ребенок и я отдаем себя под вашу защиту, – произнесла итальянка.

– И правильно делаете, потому что после веры в Господа это самая лучшая помощь при родах.

Из особняка д’Обре снова донеслись истошные крики.

– Вот это придаст вам сил, – Гриманд протянул Карле чашу с вином, и она сделала глоток.

– Я не знаю, далеко ли уйду в таком состоянии, – призналась графиня.

– Уйдете? За кого вы меня принимаете? – Ее новый покровитель рассмеялся, показав редко расставленные зубы. – Вы Королева Мечей, а королеве положено ехать.

Глава 9

Клементина

– Я уже говорил Коссану, что отказываюсь лечить ваших раненых, – объявил Амбруаз Паре. – И он знает, что я обязан выполнять только приказы короля.

Тангейзер и Стефано положили Орланду на кровать убитого адмирала. Ковер на полу был пропитан кровью, но простыни остались чистыми. По крайней мере, Колиньи встретил смерть не во сне.

– Подожди меня внизу, – сказал граф де Ла Пенотье капралу.

Стефано отдал честь и вышел, а госпитальер указал на одну из ламп:

– Юсти, свет.

Молодой гугенот принес лампу и стал держать ее над кроватью. Грудь Орланду по-прежнему слабо поднималась и опускалась. Лицо его налилось кровью – всю дорогу он провисел вниз головой. Юноша оставался под воздействием опиума и не чувствовал, что происходит вокруг. Тангейзер уже забыл, как сильно любит этого парня.

– Он еще жив, и он молод, – сказал иоаннит врачу. – Не самый тяжелый случай.

– Вы меня не слышали, сударь? – отозвался Паре.

Тангейзер повернулся к нему. Великий хирург стоял у двери на лестницу, словно мысль о бегстве могла принести ему облегчение. Это был бородатый человек приятной наружности. Ему было чуть больше шестидесяти, хотя сегодня ночью он выглядел гораздо старше. Несмотря на позу, призванную продемонстрировать достоинство и вызов, в его глазах плескались боль и страх, а лицо было смертельно бледным.

Его неожиданный гость поклонился:

– Прошу извинить меня за вторжение, господин Паре. Во всем виноваты эти печальные события. Меня зовут Матиас Тангейзер, и я склоняю перед вами голову в знак глубокого уважения. Как вы можете видеть, я рыцарь ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, и я могу свидетельствовать, что среди его храбрых членов ваша слава хирурга не имеет равных. Во время последней кровавой битвы за Мальту применение ваших методов спасло многие жизни, и я часто слышал ваше имя. Да и сам беседовал о вас с моим другом Жюрьеном де Лионом.

– Вы знали Жюрьена де Лиона? – голос Паре слегка дрожал.

– Я был свидетелем его смерти. Его оттащили прямо от операционного стола и обезглавили.

Выражение лица Амбруаза изменилось. На нем вновь проступило достоинство.

– Жить в такое кровавое время непросто, – сказал Тангейзер. – Но мы должны.

Паре подошел к кровати, достав из рукава очки.

– Я всю жизнь провел на полях сражений, – сказал он. – Резать – моя профессия. Предательство как инструмент политики – это для меня тоже не новость. К нему прибегают все стороны. Но такое предательство? Гиз зашел слишком далеко. Король должен потребовать его голову. Лишь несколько часов назад его величество сидел у этой постели и плакал над ранами адмирала, плакал от сострадания и гнева, клялся, что правосудие свершится. А теперь все говорят, что действуют по приказу короля?

Паре умолк и, надевая очки, посмотрел на Матиаса.

– Я не присутствовал на королевском совете, но не сомневаюсь, что вам сохранили жизнь исключительно по приказу короля, – ответил тот.

Паре задумался, а его руки тем временем ощупывали Орланду, словно жили собственной жизнью. Пульс, кончики пальцев, лимфатические узлы на шее, состояние кожи, языка. Склонившись, хирург понюхал воздух, выходящий из легких юноши, а потом приподнял его веки.

– Поднеси лампу поближе, – приказал он Юсти.

Мальчик придвинулся. Тангейзер похлопал его по спине.

– Лишь благодаря моим усилиям этот юный лев еще жив, – сообщил он хирургу. – Вы с ним – единственные уцелевшие гугеноты во всем квартале. Разве не так, Юсти? Скажи.

– Да, сударь, – подтвердил подросток. – Если бы не вы, меня убили бы во дворце вместе с остальными.

Амбруаз замер:

– Они убивают наших братьев и в Лувре?

– Сударь, я думаю, они убивают везде, – ответил юный протестант.

– Их согнали во двор, как куропаток, и поставили перед стрелками, – прибавил Матиас. – А королевские особы смотрели на все это с балкона, словно на бал-маскарад.

Паре закрыл глаза, и рыцарь испугался, что хирург может лишиться чувств.

– Вы правы, – сказал врач. – Нужно жить дальше. Когда этому юноше последний раз давали опиум? – кивнул он на Орланду.

– Больше десяти часов назад, – ответил Матиас.

Бровь Амбруаза поползла вверх.

– И он до сих пор не пришел в себя? – Хирург открыл сумку с инструментами. – Должно быть, сильный парень, если выжил после такой дозы!

– Ему достался от родителей непростой характер – отчаянность с одной стороны и фанатизм – с другой. И с обеих сторон – упрямство. Это мой сын, но не родной, – объяснил госпитальер.

– Сударь, станьте по другую сторону кровати, чтобы мне ассистировать, – велел ему Паре. – А ты, Юсти, оставайся на месте. Лампа нагреется, так что лучше держать ее полотенцем.

С помощью пинцета и ножниц Паре принялся резать и снимать дурно пахнущую повязку с предплечья Орланду – после путешествия по улице бинт перекрутился и сбился на одну сторону. Тангейзер обогнул кровать.

– Ткань присохла, как корка пудинга, – сказал Амбруаз. – Лучше было оставить рану открытой. Тут пуля и скопление гноя.

– Я сам хотел разрезать бинты, но мне нечем было обработать рану, – объяснил Матиас. – По вашему совету, госпитальеры используют для этого смесь из яичного желтка, венецианского терпентина и розового масла.

– Этот состав я рекомендую для свежих ран, – возразил медик. – Если уже началось нагноение, как в данном случае, гораздо лучше помогает египетская мазь, разбавленная вином и крепким алкоголем.

– Конечно, конечно. – Тангейзер порылся в памяти. – Медянка с медом?

– В Париже полно врачей, которые о своей профессии знают меньше вашего – по крайней мере, мне так кажется. Хотя с первого взгляда я не признал бы в вас хирурга.

– Я солдат, и моя профессия – убивать людей. Именно для этого я изучал анатомию. Кроме того, о лечении ран знать не менее полезно, чем об их нанесении. С этой целью я также занимался природной магией и алхимией.

По мере того как иоаннит помогал Амбруазу снимать слои намокшей повязки, неприятный запах усиливался. Ткань прилипла к коже, которая стала отслаиваться, как шкурка переспелого абрикоса.

– Стойте, – сказал Паре. – Чтобы он не остался без руки, мы должны дать повязке отмокнуть. В настое черного вина, смешанного с оксикратом[17] и подогретого в пламени лампы.

– Превосходно, – согласился госпитальер. – Чудесно.

– Но в любом случае руки он может лишиться, – предупредил его хирург.

– Или жизни, – вздохнул Матиас. – Я достаточно разбираюсь в медицине, чтобы это понимать. Вы можете определить, когда его ранили?

– Прошло не меньше полутора суток. Может, больше.

Паре открыл переносной ларец с выдвижными ящичками, в которых хранились всевозможные пилюли, порошки, бутылочки и склянки, и приготовил раствор в стеклянной реторте.

– Юсти, поставь лампу на стол и держи над ней реторту. У тебя рука крепче моей. Медленно вращай реторту, чтобы декокт нагревался равномерно. Когда увидишь, что с поверхности поднимается пар, сними с огня и вылей в это блюдо.

Юноша взял реторту и сделал все, как ему приказано. Он так сосредоточился на своем занятии, что горести и тревоги уже не проступали на его лице.

– Из тебя выйдет прекрасный помощник, – сказал ему Амбруаз.

– Благодарю вас, сударь.

– Мой последний помощник готовился к экзаменам на бакалавра. Его закололи ударом в спину, прямо здесь, у лестницы на чердак, меньше часа назад. А Телиньи и другим удалось выбраться на крышу, где их и застрелили.

– Мне очень жаль, сударь, – ответил Юсти. – Помощник хирурга более других людей не заслужил такого жестокого конца. Я буду молиться за него.

– Ты из какой части Польши? – спросил Паре. – Из Малой или с севера?

– Из Малой Польши, – ответил подросток, не отрывая взгляда от реторты. – Из-под Кракова.

Тангейзер, незаслуженно гордившийся умом и манерами юноши, несказанно удивился и почувствовал неловкость. Это не укрылось от врача.

– Его акцент едва заметен, – пояснил он.

Последние семь лет Матиас совершенствовал свой французский – язык, который прежде считал ужасным, но со временем полюбил больше других. Свою роль тут сыграл и тот факт, что его главным учителем в этом деле стала Карла. Теперь рыцарь-госпитальер порой даже думал по-французски. Его жизнь можно было описать сменой языков, которые ему пришлось освоить, – немецкий, турецкий, затем смесь итальянских диалектов. Однако он не заметил акцента Юсти.

– Долгий тебе пришлось проделать путь, чтобы попасть на свадьбу, – повернулся он к молодому гугеноту.

– Мы приехали не на свадьбу. Наш добрый король, Сигизмунд Август, умер. На его корону претендовал герцог Анжуйский. – Юсти убрал реторту с огня и вылил ее содержимое в блюдо. – Выборщики от лютеран послали моих братьев встретиться с Анжу, чтобы выяснить, что он за человек. Но нам не удалось дойти дальше вашего друга Торси. Он охраняет Анжу, словно мастиф. Бенедикт на него ужасно злился.

Тангейзер подумал, что это объясняет задиристость Бенедикта, сослужившую ему плохую службу.

– У Анжу не было никакого желания жить в Польше, – сказал Паре. – Он считает всех поляков свинопасами.

– В Польше католики и протестанты не устраивают бесконечных войн! – парировал мальчик. – Наш народ не голодает. Наши поля не сожжены. Мы не потратили все золото, чтобы нанять немецких наемников, которые теперь разоряют страну. А еще мы придумали способ, как убирать наше дерьмо, чтобы оно не смердело в громадных кучах, как в Лувре!

Матиас, знавший юношу чуть дольше Паре, был удивлен этой вспышкой.

– Я не хотел обидеть тебя или твой великий и достойный народ, – примиряющее ответил Амбруаз. – Все произнесенное тобой – правда. Я молю Господа, чтобы Он послал на французский трон такого же мудрого правителя, как Сигизмунд, но надежда на это слаба, даже в отдаленном будущем. Просто дело в том, что виды на польский трон имеет мать Анжу, королева Екатерина, – она желает, чтобы правителем стал ее сын. Можете мне поверить, она убедит польских выборщиков отдать предпочтение именно ему. И Анжу послушается мать, независимо от своего отношения к Польше.

– А потом они опустошат польскую казну, так что там останется один мышиный помет, – заметил Тангейзер. – Имей я половину наглости Екатерины Медичи, то сам бы стал принцем. – Он обвел взглядом присутствующих, которые, впрочем, не разделяли его восхищения. – Но Анжу – испорченный мальчишка. Зачем полякам король, который одевается, как женщина?

– Именно этот вопрос хотели задать мои братья в Кракове, – вздохнул Юсти.

Хирург взял блюдо с теплым черным вином и окситратом и протянул иоанниту:

– Хватит политики. Намочите повязку, а я удалю все, что отравляет организм вашего сына.

Операция заняла у Паре не больше десяти минут. Он вскрыл рану и стал срезать омертвевшие ткани, пока не пошла кровь, после чего убрал остатки повязки и при помощи второго надреза извлек маленький свинцовый шарик, который протянул Тангейзеру.

– Выстрел из пистолета, – сказал тот.

– Согласен. В ране нет остатков набивки или ветоши, порохового ожога тоже не видно. Выстрел сзади с расстояния двадцати футов или больше.

– То есть стреляли в спину, хотели убить, – понял Матиас.

– Более чем вероятно.

Амбруаз продолжил работать молча. Скорость и решительность его действий поражали воображение. Орланду несколько раз пытался отдернуть руку – наверное, боль была очень сильной, – но так и не пришел в сознание. Тангейзер выразил опасение, что доза опиума была слишком велика. Паре согласился, однако старый хирург не прожил бы так долго, если бы давал волю сомнениям.

– Все, я его почистил, – сказал он, закончив работу. – Теперь его выздоровление в руках Господа.

Иоаннит достал пару золотых монет из надушенного лавандой кошелька – их глухому позвякиванию было трудно сопротивляться. Судя по весу, это были испанские двойные пистоли, или двойные дублоны, каждый из которых стоил двадцать ливров. Матиас не успел опустить обратно одну монету, а звон выдал их количество, и поэтому прятать вторую после этого было бы неприлично. Паре уже протянул руку, вопросительно вскинув бровь. Тангейзер с сожалением отдал ему целую унцию золота, подумав, что улыбка на лице хирурга, вероятно, была первой за два дня.

– Если не возражаете, я позову сюда своего человека, Стефано, который будет вас охранять, – сказал госпитальер. – Даю слово, что он не принимал участия в резне – если вам от этого станет легче. Хотя, вне всякого сомнения, принял бы, получи он такой приказ.

– Если вы доверяете ему своего сына, мне не на что жаловаться, – согласился Амбруаз.

– Юсти тоже останется. Как вы могли убедиться, он прекрасный компаньон.

– Я хочу с вами, сударь. – В глазах мальчика стояли слезы. – Вы дали слово. Вы убили трех моих братьев и обещали меня защитить!

– Твоих братьев все равно убили бы. И тебя вместе с ними. По крайней мере, они приняли смерть в честном бою, а не были зарезаны во сне, – пожал плечами Тангейзер.

Он почувствовал испытующий взгляд Паре. Престиж, который ему с таким трудом удалось заработать в глазах старого хирурга, таял под этим взглядом. Госпитальер смущенно кашлянул.

– Его братья вызвали меня на дуэль, – пояснил он с мрачным видом. – Это было глупо, и я сожалею, что поддался на их насмешки. Это не имело никакого отношения к религиозным различиям, по крайней мере с моей стороны.

– Да, – подтвердил Юсти. – Он убил бы любого.

– Знай я, что вы поляки, то, возможно, был бы к вам более снисходительным, – вздохнул иоаннит.

– Почему? Вы нас презираете?

– Нет, потому что люди с севера должны держаться вместе.

– Значит, мы будем вместе.

– Твои желания не играют никакой роли.

– Зато, надеюсь, мои играют, – вступил в разговор Паре. – Полагаю, моего авторитета достаточно для защиты пациента, пока я рядом. Но Юсти я защитить не смогу.

Тангейзер хотел возразить, что это дело Стефано, но не успел.

– Я не смог защитить Колиньи, – продолжил Амбруаз. – И видел слишком много убийств. Мне жаль.

Матиас поклонился. Хирург был прав. Если в Юсти узнают лютеранина, его присутствие поставит под угрозу жизнь Орланду. Нужно взять парня с собой.

– Господин Паре, я у вас в долгу, – сказал Матиас врачу.

– А я благодарю вас за то, что вы защитили Колиньи, – ответил тот.

– Месье? – не понял его рыцарь.

– Я видел вас из окна, – пояснил медик. – Вы остановили осквернение его тела.

– Со старым солдатом нельзя так обращаться, – пожал плечами Тангейзер. – Это значит, что у нашего мира нет достойного будущего.

– Единственное достойное будущее – воссоединение с Господом.

Матиас увидел, что свет на улице изменился – от индиго до бледно-фиолетового.

– Сегодня я рассчитываю воссоединиться с женой, – сказал он. – И прошу оказать мне еще одну, очень важную для меня услугу. Вы можете порекомендовать самую лучшую повитуху?

– Ваша жена ждет ребенка? – спросил Амбруаз. – Скоро?

– Да, хотя я не могу точно сказать когда.

– Тогда я рекомендую привести ее ко мне, и чем раньше, тем лучше.