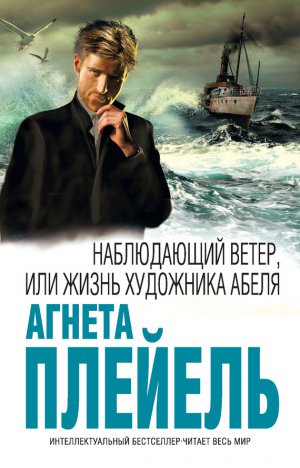

Наблюдающий ветер, или Жизнь художника Абеля Плейель Агнета

Предисловие

«Само бытие – внутренняя тяжесть долженствования судьбы, тогда как дао невесомо мандатом неба».

Дмитрий Замятин. В сердце воздуха.В поисках сокровенных пространств.(издательство Ивана Лимбаха, СПб, 2011)

В молодости художник Абель принял решение, раз и навсегда изменившее его жизнь: бросил любимое дело, родину, невесту, родителей и уплыл в далекую тропическую страну на заработки. Там он был управляющим на кофейных плантациях и клерком в конторе, разорялся и богател, падал и поднимался. В результате – на долгие годы оставил живопись и как художник не снискал ни признания, ни славы. А состояние, добытое столь высокой ценой, потерял под старость, не оставив детям наследства.

Чем было путешествие художника Абеля, если не нелепицей?

Здесь, однако, все зависит от того, как повернуть алмаз (вспомним «Синюю птицу» Метерлинка). И Агнета Плейель – шведская писательница с индонезийскими корнями – поворачивает свой алмаз то одной, то другой стороной, обнаруживая разные стороны смысла открывающейся глазам читателя картины. Библия и Ницше, индонезийская мифология и Октавио Пас, история семьи художника Абеля и история человечества – вот лишь некоторые из его граней.

Прежде всего, что значит «принять решение»? Принять можно что-то (или кого-то), пришедшее извне, открыть перед ним двери, впустить в свою жизнь.

Именно так и поступил Абель. В роковом «решении», пришедшем ему неожиданно, он распознал голос свыше и потому, каким бы абсурдным это решение порой не казалось, следовал ему до конца. Его упорство напоминает о библейском Аврааме, который, по велению Господа, «пошел из земли своей, от родства своего и дома отца своего».

И Абель, конечно, всегда помнил об Аврааме, но дело здесь вовсе не в безоговорочном послушании. Решив идти до конца, герой Агнеты Плейель прежде всего стремился дойти до сути брошенного ему вызова и всю жизнь пытался ее нащупать, – средствами ли своего искусства, обращаясь к Библии или любимой книге Ницше. Тем самым он осознанно дистанцировался от собственной судьбы и занял позицию ее исследователя, наблюдателя.

«Откажись от плодов» – так на поле Курукшетра Кришна учил упомянутого в романе принца Арджуну. Абель и не думал от них отказываться. И действовал, и жертвовал искусством он как будто именно ради «плодов». Однако сама позиция наблюдателя уже предполагала вторичность этого мотива, то есть содержала в себе отказ и предопределяла неудачный конец предпринимательской карьеры.

Потому как сказано: «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать» (Екк. 11:4).

Здесь я возьму на себя смелость обозначить еще одну грань алмаза Агнеты Плейель, не упомянутую в романе напрямую, а именно буддистскую идею «срединного пути», – соединяющего в себе небесное и земное, временное и вечное, видимое и невидимое, – и близкую ей идею китайского дао.

Разве не ими – пусть неосознанно – руководствовался художник Абель, когда, не питая амбиций стать выше земной жизни и своих повседневных обязанностей, искал и в том, и в другом высший смысл?

Нашел он его или нет – его личный, неотчуждаемый, опыт. Однако факт в том, что благодаря этим поискам само содержание его жизни изменилось. В них герой Агнеты Плейель обрел и любовь, и красоту, и внутреннюю целостность, и подлинную свободу.

Ольга Боченкова,

переводчик этой книги

Глава I

Мое первое детское воспоминание, если только оно не надумано позже, – дедушкины лошади Брюнте и Фюксен[1]. Вот они стоят, положив морды поверх калитки в каменном заборе, за которым кончаются сараи и начинается лес. И я, маленькая девочка в желтом, как будто хлопковом платье, смотрю им в глаза. Мне страшно.

Я решила писать каждое утро хотя бы по несколько фраз, прежде чем начну свой обычный день. «Август. И вода под окном волнуется синяя-синяя». Все, на сегодня хватит.

День второй. Однажды у нас на кухне появилась худая женщина, финка. Она была почти глухая и умела читать по губам. Когда она узнала, что моя юная тетя позволяет мне курить турецкие сигареты со стамбульским клеймом на пачке, решила составить компанию и предложила попробовать «Кэмел» возле посудного столика.

Но «Кэмел» оказался для меня слишком крепким, и я закашлялась. Кухарка огорчилась. Тогда мне шел десятый год, и воспоминания об этой женщине навсегда остались для меня пронизанными грустью. Кто она была и почему так стремилась втереться ко мне в доверие?

День третий. Бабушка и дедушка почти каждое лето нанимали кого-нибудь на кухню. Несколько лет подряд у нас работали женщины с острова Ява с плоскими носами и блестящими черными волосами. Они готовили рис и бами горенг[2]. Должно быть, они были дешевой рабочей силой, эти стряпухи, покинувшие Индонезию после освобождения от власти голландских колонизаторов. Они прибыли к нам из Голландии. Зачем? Возможно, их наняли из-за наших голландских родственников. Но какое они имели к ним отношение, я не знаю.

Одно несомненно: яванки внесли в нашу жизнь на побережье озера Меларен, что в самом сердце Швеции, нотку экзотики. Они готовили индонезийскую еду, наси горенг и сате айям, для наших голландцев, которые после работы в саду каждый вечер возвращались домой под звуки висевшего на террасе медного колокольчика. Когда-то этот колокольчик украшал шею быка из Сурабаи, а теперь судьба занесла его в Эльхольмсвик, что в нескольких милях к югу от Энчёпинга. Интересно, что стало с ним после? На сегодня все.

Тетя Лейда, жена брата моей бабушки дяди Леонарда, брала меня за руку и вела в лес собирать растения для гербария. Она была очень высокая, ее грудь свободно колыхалась под блузой, а накрахмаленная нижняя юбка хрустела при малейшем движении. Тетя шлепала стоптанными спортивными туфлями мужского размера и непременно брала с собой садовую лопату.

Я воспринимала эти ботанические прогулки как обязательные уроки. В то же время мне льстило, что тетя Лейда придает такое большое значение моему заданию на лето. Полагаю, она относилась к нему даже серьезнее, чем моя учительница из Хёкаренгена.

Однако случалось, что рвение тети Лейды порядком меня донимало. Она не успокаивалась, прежде чем двадцать пять или даже пятьдесят растений не были собраны в папку, описаны, определены, высушены и, наконец, наклеены на бумагу. В то лето я выучила их родовые и видовые названия по Линнею. Несчастные веточки помещали под цветочный пресс. Мне запомнился приятный хруст гофрокартона.

Ко всему прочему, тетя Лейда пичкала меня голландской грамматикой.

У нее были замечательные карие глаза, большие и теплые, с одинаковой легкостью наполнявшиеся смехом и слезами, и крупный выразительный рот. Брат моей бабушки женился на тете Лейде вторым браком, слишком поздним, чтобы иметь детей. Сейчас оба они мертвы, но я до сих пор не забыла глаза тети Лейды. Это первое, что приходит мне на память при мысли о ней.

Ее муж, брат моей бабушки, часто стоял на мостике и удил в озере рыбу. Огромные штаны, очевидно, позаимствованные у моего дедушки, сидели на нем мешком, доставая почти до подмышек, и держались на подтяжках. Оставалось только удивляться, что в свое время тетя Лейда нашла в этом невзрачном старичке.

Ответ на этот вопрос, возможно, давала фотография, хранившаяся в одном из семейных альбомов. На ней муж тети Лейды был снят в костюме охотника из джунглей – в белой куртке и такого же цвета брюках. Окруженный толпой туземцев, дядя Леонард гордо смотрел в камеру, поставив ногу на голову поверженного льва и опираясь рукой на воткнутое в землю ружье. На снимке дядя выглядел стильным и красивым мужчиной. Не исключено, что тете Лейде пришлось даже побороться за него с его первой женой.

Как знать? Когда я познакомилась с этой парой, их жизнь почти прошла. Дядя Леонард ловил окуней в тихой воде озера Меларен, а вечерами озадаченно встряхивал барометр. В саду от него, вероятно, проку было не много.

Голландские родственники гостили у нас каждый год. Они прибывали пароходом «Эна I» или «Эна II», на который поднимались в Стокгольме на причале набережной Мэрии. Все они были из Голландской Ост-Индии, которая сейчас называется Индонезией. Я помню, как они гуськом спускались по сходням к пароходному пирсу Эльхольмсвика. С огромными чемоданами в руках, увешенные многочисленными свертками с пряностями и выпечкой, они сразу оказывались в центре внимания толпившейся на пристани публики. Занесенные в Гаагу или Амстердам вихрем безжалостной истории, прошедшие даже японские лагеря для военнопленных, наши родственники чувствовали себя в Европе чужаками и с трудом сводили концы с концами.

Моему дедушке были нужны помощники для работы в огромном саду, который он разбил еще в двадцатые годы, сразу после своего возвращения в Швецию, – гравенштайн, экеро, сингне тиллиш, райне клауде[3]… Из года в год наши голландцы принимали его приглашения: снимали плоды, собирали падалицу и были благодарны дедушке за оплаченные в оба конца билеты, бесплатный стол и крышу над головой. Ближе к осени они возвращались на континент, а оставшийся урожай догнивал на земле – в пятидесятые годы в Швеции наблюдался дефицит рабочей силы.

Их было много: тетя Анни, тетя Марике, тетя Нилтье и дядя Ян. Над большим обеденным столом на ножках в форме львиных лап витали пряные запахи, слышались обрывки голландских и малайзийских фраз. За шутками и неспешными разговорами трапезы затягивались допоздна.

Особенно мне запомнилась тетя Труус. Это она подарила мне змейку, кусающую себя за хвост, – магический серебряный браслет. Маленькая, с высоко поднятыми седыми волосами, тетя Труус походила на колдунью. Мне, десятилетней девочке, пришлись впору ее ботинки, которые она давала мне поносить и которые смотрелись на мне весьма элегантно. Тетя Труус говорила без умолку, брызжа слюной. Она имела привычку кутаться в шали с роскошной бахромой из мерцающего шелка. Много сверкающих нитей осталось висеть на ветвях сливы, пока тетя Труус прореживала недозрелые плоды серебряными ножницами для рукоделия. В Голландии тетя Труус жила вместе с тетей Марике в уютном домике, пропахшем ванилью и корицей, где яблоку негде было упасть от резных идолов, салфеток из батика, сверкающих мечей и китайских ваз. Она принадлежала к числу тех немногих голландских родственников, которых мама, морща лоб над переносицей, называла по-французски pur sang[4]. Тетя Труус была женой дедушки Оскара, брата отца моей мамы. Когда-то у них был ребенок, сын. Он умер двух лет от роду или даже годовалым и покоился на кладбище где-то в Сурабаи. После его смерти тетя Труус больше не хотела иметь детей. Ее мужа я никогда не видела. Задолго до моего рождения дядю Оскара свела в могилу мучительная болезнь, название которой я узнала много позже, – сифилис.

Сам дедушка никогда не принимал участия в сборе урожая. С него было довольно и того, что он заложил этот сад. Это событие произошло сразу после его возвращения из тропиков, где он провел без малого тридцать лет.

Бабушка любила рассказывать, как однажды в самом начале весны дедушка оставил ее одну в чужом холодном доме и ушел куда-то на лыжах с рюкзаком за плечами. Через некоторое время он вернулся и привез с собой множество саженцев, которые высадил в землю безукоризненно ровными рядами, должно быть, по образцу кофейных плантаций, на которых работал в молодости. Потом доставил следующую партию, а потом еще и еще.

Бабушка умоляла его опомниться, но дедушка не желал ничего слышать. Он делал рейс за рейсом – сначала на лыжах, а потом, когда стаял снег, без них. Так получился огромный фруктовый сад, истинные размеры которого выявились, лишь когда на деревьях появились плоды. Гордый своим детищем, дедушка стал называть себя консулом. Ну а бабушка, естественно, стала консульшей.

Помню как сейчас: стоит наша «консульша», разгоряченная работой на клубничных грядках, перед тачкой, наполненной свежесобранными ягодами, и с корзинкой на ремне через плечо. Лицо раскраснелось и лоснится от пота, а шляпа на резиновых шнурках висит за спиной. Бабушка добавляет в литровую меру горсть отборных ягод, как вдруг над полем проносится крик: «Эна! Эна показалась в Хэрьярё!» – и бабушка спешит на пристань.

Скоро «Эна I» или «Эна II» отчалит из Хэрьярё, и тогда действительно придется поторопиться. Столичные покупатели достойны самой лучшей клубники. Я уже представляю себе крупные, блестящие ягоды из Эльхольмсвика где-нибудь на Сенной площади в Стокгольме, где ими торгует одна старушка, которая постоянно берет товар у бабушки с дедушкой. Бабушка немного жульничает, выкладывая сверху самые красивые экземпляры.

И вот тележки катятся вниз, к пароходному пирсу. Бабушка со своей корзинкой за плечами вприпрыжку скачет за дядей Крантцем, толкающим перед собой тачку. Рядом голландские родственники, тоже с тележками. Они утирают пот и прислушиваются в ожидании сигнала медного колокольчика. «Эна» пристает и скоро снова отчаливает, держа курс через залив Бьёркефьорден. Бабушка садится на камень у причального мостика и обмахивается шляпой. А потом наконец звенит медный колокольчик, приглашая обитателей Эльхольмсвика на чашечку риса и самбаль оэлек, и голландские родственники в конических соломенных шляпах спешат домой.

Дедушка во всем этом не участвует, он занят другим. Он изобрел машину для сбора камней и теперь дни напролет пропадает с ней в лесу. Он грузит валуны на подводу, запряженную Брюнте или Фюксеном, и свозит их в одно место. Когда камней наберется достаточно, он соорудит из них монумент.

Валун громоздится на валун. Так вырастает каменный блок, по форме напоминающий лингамы огнепоклонников. Выбирая место, дедушка позаботился о том, чтобы гигантский восклицательный знак был виден издалека. Он прекрасно вписывается в меларенский ландшафт, горит в лучах закатного солнца и похож на упавший с неба метеорит.

Дедушкины монументы принадлежат к числу тех величественных и в то же время ничем не примечательных с виду напоминаний о бренности человеческого существования, которые разбросаны по всей земле. Они отмечены какой-то дикой, нездешней красотой. Вообще моего деда отличала странная религиозность, которую я осознала много позже его смерти. И тогда я стала внимательнее вглядываться в его судьбу. Она вдруг показалась мне удивительной, и это чувство не покинуло меня до сих пор.

Камень громоздился на камень. Воздвигнутые дедушкой памятники, несомненно, стоят до сих пор, в то время как фруктовый сад давно поделен между незначительными крестьянскими домовладениями, и многие яблони выкорчеваны и увезены прочь. Что может подумать человек, случайно наткнувшийся в лесу на один из дедушкиных монументов? Мир стал жестче, деловитее, и сегодня никто уже не помнит чудака из Эльхольмсвика.

Да и с какой, собственно, стати?

А ведь дед оставил после себя не только эти каменные знаки. Сам Эльхольмсвик – детище его жизни.

Длинная, нескладная фигура «консула» в изношенных брюках для верховой езды, мятой хлопковой шляпе и с обмотками на ногах появлялась в самых неожиданных местах. Он выходил из кустов, треща сучьями, когда мы собирали в лесу землянику, и уводил нас, чтобы показать тяжелый валун, болтавшийся на крюке его самодельного подъемного крана. Дед долго и усердно работал над системой каналов, соединяющей один залив озера Меларен с другим и совершенно бесполезной с практической точки зрения. Русла, шириной около полутора метров, извивались подобно протекающим в джунглях речушкам. Кое-где по берегам стояли каменные плиты с небольшими статуями – мраморными женщинами или улитками. В спокойной воде меланхолично плавали кувшинки. Стоило лечь рядом на живот – и меларенский пейзаж представал в другом свете: ты словно оказывался в доисторическом лесу.

Вокруг не слишком просторного дома дедушка проложил гравийные дорожки с живыми изгородями по обеим сторонам. В нескольких сотнях метров от дома они сходились к каменной стене, выложенной в форме круга и местами почти не видной за зарослями шиповника. В центре ее красовался внушительного вида сколотый валун, у подножия которого громоздились камни поменьше. Он походил на гигантский гриб, под которым можно было играть или просто сидеть.

За домом, в стороне озера, находилось другое каменное кольцо, скрытое высоким папоротником. Посредине него, на таком же сколотом постаменте, стояла небольшая статуя, изображающая поднимающуюся с камня женщину. В ней угадывался греческий образец. Рядом рос раскидистый старый клен, и летом статую наполовину скрывала листва. Зимой на ее голове и плечах лежали сугробики снега.

Задняя часть дома всегда оставалась в тени. Шелестевшие под ветром клены причудливо играли солнечными бликами. Здесь царили влага и полумрак, будто заглушавший даже доносившиеся сюда звуки, а в стене между камней прятались змеи. Получалось, что дом имел две стороны: дневную и ночную, заколдованную и немного пугающую. От каменного круга позади дома отходила лестница, замшелые ступени которой спускались к озеру.

Пешеходные дорожки дед устраивал сам. Он же возводил сооружения, называемые в Эльхольмсвике перголами. Согласно энциклопедической статье, пергола – портик или галерея с вьющимися растениями. Однако мой дедушка понимал под этим нечто другое. Его перголы представляли собой строения из выкрашенных белой краской досок. Их стены походили на решетки и не могли служить защитой от ветра. Эти странные дома-не-дома, скорее храмы воздуха, получались довольно просторными. Самую большую перголу дедушка выстроил на фундаменте сгоревшего дома, который считался первым зданием в Эльхольмсвике. На фотографии в семейном альбоме дом походил на маленький особняк. В тридцатые годы его уничтожил пожар, бушевавший в одну из рождественских ночей. Людям, которые выстроились в протянувшуюся к озеру цепочку, чтобы передавать друг другу ведра, наполненные смешанной со льдом водой, так и не удалось погасить пламя. От того дома сохранился лишь каменный фундамент.

На нем и возвел дедушка свою самую большую перголу. Быть может, именно пепелище и побудило его к строительству этих сооружений.

От фундамента поднимались тонкие планки, высотой с уничтоженный огнем дом. При этом пергола не имела крыши. Она представляла собой не более чем конструкцию из досок, в высшей степени странную, особенно если смотреть со стороны озера. Устремленные ввысь белые линии просвечивали сквозь кроны деревьев, мерцали и переливались на солнце – сказочный замок, наполовину скрытый листвой, не то мираж, не то галлюцинация.

К фундаменту примыкала оставшаяся от сгоревшего дома каменная лестница. Земляной пол покрывал слой смешанного с песком пепла. Благодаря необычной текстуре почвы редкие растения пускали там корни. Я помню лишь тянущиеся из черного грунта высокие стебли коровяка, украшенные огромными соцветиями всевозможных оттенков желтого цвета. Казалось, коровяк попал туда по недоразумению и только потом с удивлением обнаружил благоприятную ему среду.

Должно быть, только нам, детям, и нравилось это необитаемое пространство, хотя из-за грубой, мертвой земли оно мало походило на уютную игровую площадку. Мы искали там золото деда, потому что, по семейной легенде, во время пожара исчезли самородки, намытые им в реках острова Борнео. Насколько я знаю, сокровищ в перголе так никто не нашел, но от этого сооружение не стало менее загадочным.

Снаружи старый фундамент почти целиком скрывали заросли шиповника и сирени. Голландские родственники и прочие батраки, возвращаясь домой после работ в саду, любили отдыхать на каменных ступенях. Если мне не изменяет память, перголу все воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Никто особенно не удивлялся этой дедушкиной причуде.

О чем он думал, возводя дощатые конструкции, прокладывая каналы или пешеходные дорожки, раскалывая каменные блоки на плиты, похожие на великаньи столы, – самая большая из них лежала на полу перголы, воздвигнутой на месте пепелища. Представлял ли себе затерянные в яванских джунглях дворцы, серый камень буддийских храмов Борободура, Пармбанана или стремительные водные потоки, петляющие в чащах Борнео? А может, его вдохновлял европейский романтический ландшафт с его игрой света и тени, буйной растительностью и мерцающими в зелени белоснежными телами античных богинь? Или образы Эльхольмсвика родились в воображении дедушки из причудливого сплава всего вышеперечисленного? Этого я не знаю.

Но что-то им двигало. Что-то заставляло десятилетиями вести непрерывное строительство, в то время как бабушка, при помощи немногочисленных работников и наезжающих на лето голландских родственников, заботилась о его огромном саде. Таким образом дедушка словно пытался понять собственную жизнь или искал возможности воплотить свою душу.

Он был художник, пренебрегший красками и кистью. Дедушка отказался работать с холстом, выбрал материалом саму природу и тем самым уподобил себя Творцу. Однажды он оставил родину и дело, завещанное ему отцом, и перенес свою жизнь в тропическую страну по другую сторону земного шара. Однако в конце концов он вернулся.

Впрочем, для того, кто так долго прожил на чужбине, уже не существует ни родины, ни возвращения. Реально лишь само путешествие. Осознавший это понимает, что человек – совсем не тот, кем он себя представляет. Так, должно быть, произошло и с дедом.

В одной из индийских мечетей, в Фатехпуре-Сикре, на арке выбиты слова, якобы принадлежащие пророку по имени Иисус: «Мир есть мост. Перейди по нему, но не строй на нем дома». Воплощая свой замысел, дедушка хотел соединить две культуры, две части света. Не исключено, что он создавал образ собственной жизни, вместивший всю ее целиком. Так или иначе, Эльхольмсвик стал его главным шедевром.

Не успел дед умереть, как большую часть созданного им сровняли с землей бульдозеры. Это началось еще в пятидесятые годы. Разрешение на ввоз яблок из-за границы привело на грань разорения многих шведских садоводов. Эльхольмсвик превратился в убыточное, при всей своей трудоемкости, производство. Случившееся быстро вернуло «консула» с небес на землю. Он занялся политикой и стал выступать против социал-демократов, разоривших страну.

Теперь дедушка носил строгий костюм и шляпу. Он доезжал до Альнарпа и Кивика, мелькал в компаниях молодых бизнесменов призраком ушедшей эпохи и обсуждал последние достижения в области селекции растений. Задавшись целью сделать садоводство прибыльным, дедушка осваивал новые технологии и готовился к большим переменам.

Для начала он выстроил в центре сада двухэтажную распылительную башню. Там стояли бочки с опасными ядохимикатами. Длинными шлангами дедушка соединял бочки с хитроумными аппаратами, которые устанавливал на подводе. Брюнте или Фюксен послушно возили их между деревьями, окутанные облаком смертоносной взвеси.

Распылительная башня походила на буддийскую пагоду, не то китайскую, не то яванскую. Ее изогнутая крыша на фоне вечернего неба казалась воплощением вечного покоя и словно приглашала под свои своды поклониться душам усопших предков.

За пагодой располагался выпас, за которым, на фоне кристально прозрачных сумерек, проступали очертания леса. Там, бок о бок с пугливыми лосями, паслись три бабушкины коровы.

Итак, я придерживаюсь правила писать в день по маленькому кусочку.

Меня не покидает ощущение эфемерности прошлого. Что значит Эльхольмсвик в моей сегодняшней жизни? Иногда мне кажется, что детские воспоминания – все, что осталось у меня своего. Мой дом по ту сторону реальности, я чужая в этом мире – как не опечалиться?

Сегодня утром я побывала в стокгольмских шхерах. Сейчас начало сентября, и гавань стоит окутанная легким белым туманом. Я часто пытаюсь осознать свою принадлежность к этому городу и этой стране и каждый раз прихожу к одному и тому же выводу: я не отсюда. Тогда откуда? Ниоткуда. У меня больше нет ни родины, ни семьи – от нее уже давно ничего не осталось, – ни социального статуса.

Быть может, все это не более чем бред эгоцентрика. Разумеется, я типичный представитель шведского среднего класса с буржуазными корнями. Но что именно связывает меня с этим классом? Деньги? Не в моем случае. Церемонии, ритуалы? Я таких не знаю. Традиции? Их нет. Принадлежность к роду, клану? Если я ее и ощущаю, то только через воспоминания. Я смотрю на мир сквозь призму прошлого.

При этом мне присуще неискоренимое чувство свободы, как собственной, так и человека в принципе. Мне кажется, я вольна сама выбирать себе судьбу – избавляться от старых представлений и сворачивать с намеченного ранее пути. Я прекрасно понимаю, что на самом деле это не так. События моей жизни предопределены, поделены на отрезки, внутри которых связаны цепью причинно-следственных связей. Как и все остальные, я живу в тюрьме, которую выстроила для себя сама.

Но часто – ежедневно или даже ежечасно – я представляю себе, как разрушаю эту цепь. Я внушаю себе, что она существует лишь в моем воображении и я могу разорвать ее одной только силой мысли. И более того, в моей власти с завтрашнего дня начать новый отсчет – в другом городе, другой части света, в окружении незнакомых людей. Это моя любимая фантазия. Я отношусь к числу тех, кто читает в газетах рекламные описания экзотических туров и по-детски старается увильнуть от правил, раз и навсегда установленных мирозданию.

Я понимаю цену этим притязаниям. Тем не менее они определяют мой внутренний мир и отчасти мои поступки. Полагаю, мои самонадеянные иллюзии разделяют многие. Для некоторых они, пожалуй, неизбежность. Хотя, наверное, не для всех, не знаю.

Однако если в чем я и уверена, так это в том, что именно эти иллюзии имеют решающее значение в выборе жизненного пути. В своих философских исканиях, странных метаниях между свободой и необходимостью я снова обрела то, что казалось мне потерянным раз и навсегда: дедушку и его мир.

Не думаю, что моя неприкаянность уникальна, – вероятно, это удел целого поколения, во всяком случае, многих его представителей. Но так или иначе, детские воспоминания остаются самым надежным островком в моей душе. Мне достаточно открыть дверь, чтобы навстречу хлынули краски и запахи, чтобы меня снова окружили близкие люди с их обидами, радостями и печалями. Мне трудно привязать все это к нынешней жизни и обществу, которое меня окружает. Кому-то это покажется необычным, но ко всему типическому я отношусь с подозрением. Я просто в него не верю.

Тем не менее сегодня утром, устраиваясь на палубе катера и окидывая взглядом окрестные заливы и мысы, я поймала себя на том, что мои поиски – не более чем попытка усмотреть в своих ощущениях нечто типическое. Как иначе назвать это навязчивое желание вписаться в круг соотечественников, построивших в северном уголке Европы почти идеально организованное общество с четким стремлением к централизму, порядку и тотальному контролю?

Что, собственно, связывает нас с остальной Европой – более грязной, менее упорядоченной и, возможно, менее свободной – и со всем остальным миром?

Об этом я думала утром, оглядывая собравшуюся на катере компанию. Сегодня среда, поэтому пассажиров было немного. Прямо передо мной, уткнув глаза в книгу, сидела юная девушка, без сомнения, шведка, с мягкими губами и меланхоличным взглядом. Чуть поодаль мужчина средних лет занимался какими-то деловыми бумагами. Вероятно, сразу по окончании прогулки он отнесет их в офис в своем аккуратном «дипломате». Слева от него расположилась белокурая молодая пара, оба лет тридцати с небольшим. Он читал «Дагенс нюхетер»[5], которую купил в Вакехольме. Она доставала из пакета бутерброды для двоих маленьких детей, которые, демонстрируя хорошее воспитание, со спокойным любопытством смотрели на воду.

Все присутствующие как будто целиком и полностью вписались в жизнь, каждый двигался к намеченной цели, и сегодняшний день никому из них не сулил неожиданностей. Это внушало одновременно покой и ужас. Это казалось невозможным.

Однако все мы были свободные люди. Мы предъявили билеты или другие проездные документы и отчалили, окутанные легким белым туманом, ровно в девять часов утра, когда наше время никем не контролировалось и принадлежало только нам.

Был ли это момент свободы?

И что стало с нашей свободой после того, как мы сошли на берег в Стокгольме?

У дедушки были самые большие руки, какие я когда-либо видела в своей жизни. Жилистые и сильные, они не изменяли ему до глубокой старости. А умер дедушка за неделю до своего девяностолетия.

Эльхольмсвик к тому времени уже продали. Дедушка с бабушкой жили в небольшой двухкомнатной квартире в Йэрдете[6]. Дед лежал в Каролинской больнице. Гангрена. Ему грозила ампутация ноги. Рядом с ним были бабушка и дочь Си, моя мама.

Никто не мог представить себе дедушку одноногим. Си с бабушкой и умоляли, и требовали, однако вердикт врачей был окончательным: нога или жизнь. Дедушку Абеля так и не удалось склонить к обмену, потому он умер.

Это была красивая смерть, Си часто ее вспоминала. Время от времени дедушка терял сознание, но когда оно возвращалось к нему, рассуждал здраво. Крепкие пальцы беспокойно мяли край простыни, и тогда Си взяла его за руку.

– Почему ты так добра ко мне? – спросил ее дедушка Абель.

– Но я о тебе забочусь, – ответила Си.

– Да, дорогая, – закивал дедушка Абель. – Да, дорогая, должно быть, это и есть любовь.

За несколько мгновений до смерти он стих. Потом приподнялся на подушках и принялся водить в воздухе руками, словно что-то рисовал.

– О! Как это прекрасно! Какая красота!

– Что прекрасно? Где? Расскажи! – попросила Си.

Дедушка как будто даже расстроился, что она его не поняла.

– Неужели ты не видишь? – возмутился он. – Неужели вы не видите? – И еще раз взмахнул руками.

Он взошел на смерть, как на корабль, умер, переживая прекрасное. «Вера, надежда, любовь» – вот его последние слова, которыми он, по-видимому, хотел утешить бабушку и Си.

До последнего вздоха дедушка пользовался свободой, доступной разве что детям. Позже я спрашивала маму, почему они с бабушкой не уговорили его на операцию, ведь на кону стояла его жизнь. Мама промолчала, потому что ответ был очевиден.

С большими руками деда у меня связаны разные воспоминания, в том числе и очень неприятные.

Однажды вся наша семья собралась за дубовым обеденным столом с массивными ножками в форме львиных лап – дедушкиным шедевром, идею которого он подсмотрел в Историческом музее.

Все были в сборе: дяди и тети, дедушки, кузины и голландские родственники. Я надела новый шерстяной джемпер, темно-синий, с узорами на груди, который связала мне бабушка. Дедушка, как обычно, потягивал из бокала смесь портера и «Пилзнера». Внезапно за столом стало тихо. Я подняла глаза.

Первое, что я увидела, была огромная дедушкина рука. Она зависла прямо надо мной. Я поняла, что должно произойти нечто ужасное. Дедушка ткнул мне в грудь средним и указательным пальцами.

– А это что? – раздался громоподобный голос.

Я посмотрела на джемпер. В этот момент дедушкин палец уперся мне в грудь, в один из маленьких и упругих, словно резиновых, шариков, с некоторых пор выпиравших у меня под одеждой. Я съежилась в комок, но дедушка не собирался убирать руку. Она висела передо мной целую вечность. Вселенная была создана из космической пыли, успела пройти все трансформации и достичь нынешнего состояния, прежде чем дедушкина рука наконец опустилась.

Все засмеялись, а я вжалась в стул от стыда и обиды. Будь у меня тогда в руке хлебный нож, я не задумываясь срезала бы проклятые шарики и бросила их в тарелку с индонезийским рисом, рискуя навлечь на себя еще большее внимание публики.

Но в тот момент я взглянула на свою грудь другими глазами. Ткнув в нее пальцем, дедушка словно создал ее заново. И мне понадобилось полжизни, чтобы понять, что на самом деле дедушка находил приятным предмет, на который указал в тот вечер.

Дед покинул Швецию в двадцать один год и ни разу не возвращался, пока ему не исполнилось пятьдесят. Он был сыном художника – мариниста, как тот называл себя сам, – рисовавшего корабли, берега и волны, и пошел по стопам отца. Вместе с дедушкой на Яву уехал его брат Оскар.

– Ну и каково это, быть женатым на туземке?

Такой вопрос с невинным видом задала дедушке моя сестра во время зимних каникул. Мы с ней буквально только что сошли с поезда, на котором прибыли в Эльхольмсвик из Стокгольма.

Похожие на кувалды дедушкины кулаки покоились на дубовой столешнице. Бабушка быстро склонилась над тарелкой. Ее черные волосы, связанные на затылке узлом, блестели в лучах бледного январского солнца. Дедушка поднял руку и обрушил ее на стол, словно молот Тора. Послышался звон фарфора. Сестра вжала голову в плечи и скосила глаза на деда. Все замерли в ожидании грозы.

И она не замедлила разразиться. Прошло не меньше четверти часа после того, как сестра, изгнанная из-за стола с пылающим от пощечины лицом, заперлась в холодной туалетной комнате, прежде чем раздался голос деда:

– Ваша бабушка не туземка.

Сестра жалобно скулила за стенкой, а я не без удивления открыла для себя, что быть туземкой позорно.

Я посмотрела на бабушкино круглое, почти коричневое лицо и блестящие черные глаза под полуопущенными веками. Она не улыбалась. Бабушка походила на туземку, но не была ею. Только не в этом доме.

Дедушка стих. От волнения он пролил себе на рубаху немного соуса и теперь подтирал его салфеткой.

Рядом со своим гигантом-мужем бабушка казалась совсем крошкой. Я помню ее изящный прямой нос с легкой горбинкой и блестящие черные волосы, которые она ни разу в жизни не подрезала. В молодости они доставали бабушке почти до колен, а под старость – только до середины спины. Я не раз видела, как она убирает волосы на ночь, заплетая в рыхлую косу. Наутро бабушка несколькими быстрыми движениями снова завязывала их в узел, подкалывая шпильками, в которых, по-видимому, не было необходимости. Она зачесывала их назад, не оставляя пробора – традиционная яванская прическа под названием «конде». На фотографиях так выглядели только коренные яванки. Голландские родственники, тетя Труус или тетя Лейда, носили самые обыкновенные прически или делали перманент. Зачем было бабушке лишний раз подчеркивать свое происхождение, которого она стыдилась? Я не знаю.

Бабушка не была туземкой, хотя и родилась в Сурабаи, как и ее дочь Си. Старые фотографии представляют ее с высоко, по тогдашней моде, подобранными волосами. В молодости бабушка носила длинные белые платья с кружевными оборками. На одном из снимков она улыбается, прикрывая рот веером и слегка склонив голову набок.

Зимой она днями напролет сидела в углу на диване, рядом с радиоприемником. На овальном столике лежали журналы «Аллерс» и «Домохозяйка». Бабушка все время вязала. Я помню ее маленькие, как у девочки, руки. Когда мне было девять или десять лет, мы как-то сравнили наши ладони, и они оказались одинаковыми.

– Только твои молодые, – вздохнула бабушка.

Потом она ущипнула себя возле костяшек пальцев. Кожа не сразу вернулась в первоначальное состояние, но образовала складку, медленно распрямлявшуюся на наших глазах. Когда я ущипнула себя в том же месте, ничего подобного не произошло.

– Ты думаешь по-шведски?

– Да, ведь это мой язык. Я говорю по-шведски вот уже двадцать пять лет.

– И во сне?

– Этого я не знаю. Сама подумай, что я могу ответить на твой вопрос?

– Ты скучаешь по родине?

– Нет, мой дом здесь. Я всегда была чужой там, где родилась и выросла.

– А по своей маме?

– Нет. Она умерла, и я по ней не скучаю. Не спрашивай меня больше об этом.

– А тебе хотелось в Швецию?

– Да, я переписывалась с одним мужчиной из Швеции еще до того, как встретила твоего дедушку.

Она подтягивает нитку, чтобы та лежала свободно. Стекла очков, съехавших на самый кончик носа, блестят. Чтобы очки совсем не свалились, бабушка вынуждена держать голову прямо, даже когда смотрит вниз. Она считает петли, стараясь воспроизвести узор из «Домохозяйки». Губы беззвучно шевелятся. Вокруг них уже много морщинок, в то время как в гладких черных волосах совсем не видно седины. Бабушка глядит на меня поверх очков, не переставая считать.

Как все странно получается! Бабушка переписывалась с мужчиной из Швеции, а потом встретила моего дедушку, шведа. Они поженились, и она уехала с ним. Она не скучает по родине и никогда не рассказывает мне о своей маме.

В семейном альбоме есть все: и дядя Леонард рядом с убитым львом, и маленькая Си в кружевном платьице, с кошкой на плече, и братья моей мамы в белых хлопковых костюмах – нет только бабушкиной мамы.

Правда, в шкафу стоит фарфоровая чашка. И на ней – рамка в форме овального медальона, в которую вставлена фотография. Снимок нечеткий, но можно разглядеть лицо женщины с грубыми азиатскими чертами. Бабушка не любит эту чашку. Она фыркает каждый раз, когда та попадается ей на глаза, и ставит в буфет фотографией вовнутрь. Так и сидит ее мама, запертая в шкафу лицом к стенке.

– Dat indische mens, – по-голландски объясняет бабушка.

Это туземец.

Кожа у бабушки мягкая, как бархат, и пахнет чем-то вкусным. Летом и зимой бабушка носит хлопчатобумажные платья одного покроя. Должно быть, в свое время она заказала их штук двадцать за один раз. Разве что рисунки на тканях различаются, да и то немного. Все бабушкины платья – в мелкий синий или черный цветочек, с высокими воротниками, «молниями» до талии и узкими поясками. Рукав длинный, с манжетами на резинке. Только в особо торжественных случаях бабушка надевает другое платье, той же модели, но сшитое из темно-синей шерсти. Его воротник и манжеты украшены белыми кружевами. К синему платью прилагаются черные туфли на высоком каблуке, в то время как на каждый день у бабушки есть такого же цвета ботинки на шнуровке.

Бабушка очень красивая.

У нее круглое и мягкое лицо. Она никогда не снимает золотой цепочки, на которой висит алмаз в такой же золотой оправе. С ней бабушка спит и моется. Иногда бабушка купается в озере Меларен. Она не умеет плавать, поэтому дедушка выстроил для нее купальню.

Это маленький белый домик, внутри него есть лестница, спускающаяся прямо в озеро. Бабушка заходит вовнутрь и закрывает за собой дверь. Потом сходит по ступенькам и плещется в камышах, держась за лестницу. Летом в Эльхольмсвике бывают вечера, когда озеро – единственное спасение от духоты.

Дом у бабушки с дедушкой совсем небольшой. На первом этаже – две комнаты, кухня и кладовка. На втором расположены три спальни, правда, средняя не имеет двери, ее заменяет штора из зеленого сукна. Эта комната самая интересная, потому что там стоит комод с множеством удивительных вещей. Среди них, например, пара длинных женских рук из слоновой кости с изящными пальцами, согнутыми так, чтобы было удобно чесать спину. Там же хранятся мотоциклетные очки с желтыми стеклами, голландские броши с изображениями катающихся на коньках девушек и кусочки лавы, в которые дедушка вставил несколько флоринов, когда лава еще не затвердела. Это было тогда, когда он покорял вулканы.

В стены комнаты встроены книжные полки, на которых стоят в основном любовные романы Берты Рэк и Нетты Маскетт[7]. Это бабушкино зимнее чтение. Книжки можно брать, но только тайком, потому что бабушка не одобряет, когда дети суют носы в такие романы или в истории с продолжением, вроде «Желания», что печатаются в журнале «Аллерс».

Зимой в доме обычно тихо. В это время года Эльхольмсвик похож на часы с кукушкой. Яблони в саду спят, укутанные снегом. Однако летом он буквально кишит народом, так что остается удивляться, как здесь всем находится место. Впрочем, порой его не хватает.

Фру Крантц, мама Крантц.

Я лежу рядом с ней на мостках для стирки и полоскания белья. Стоит ранняя весна, вода в озере Меларен холодная и чистая. Дно просматривается вплоть до мельчайших камешков. Те глядят на нас ясными глазами и тихо переговариваются. Скоро пригреет солнце, и мир для них станет видимым. Надо только набраться терпения. Весна – время маленьких камешков.

Летом камешки снова скроются из глаз. Вода в озере помутнеет, как будто в нее влили серо-зеленого сока. На поверхности будут плавать цветы и плоские листья растений, распространяющих легкий запах плесени. Летом природе нет до нас никакого дела, она обращена вовнутрь себя.

Но сейчас пока весна. Вьющиеся березки на берегу стоят голые. Фру Крантц бросает в озеро простыню, которую надо прополоскать, и полотно медленно разворачивается в воде. Фру Крантц хватается за край ткани и принимается возить ее – туда-сюда, туда-сюда.

Я плещусь на мелководье, полощу носовые платки, полотенца, кальсоны и сорочки. Наше белье сверкает белизной, как в рекламе порошка «Персил» – «сравни с чем угодно!». Хотя фру Крантц стирает хозяйственным мылом, которое расходится в воде кругами, напоминающими желтоватый дымок, тянущийся в сторону Кохольмена и Иттерхольмена.

Мама Крантц распрямляет спину и вздыхает. Она выкручивает простыню, и та с легким шлепком падает в корзину с готовым бельем, а мама Крантц берет из другой корзины следующую. Простыня еще исходит паром. Если руки окоченели, есть возможность их погреть. Но этого мама Крантц никогда не делает. «Мне некогда», – говорит она. Она кипятила белье сегодня на рассвете, после уборки в сарае и утренней дойки.

Я видела ее сегодня утром. Большая грузная фигура мелькала в овраге позади бабушкиного огорода. Фру Крантц имеет привычку держать голову немного набок. Когда она говорит, ее шея подрагивает, а голос вибрирует, словно доносится со дна трясины.

У фру Крантц большие красные ладони. Кожа на них натянулась. Они опухли от стирки и болят. Иногда фру Крантц потирает их, вздыхая. Но сейчас она торопится.

Все в ней дрожит и вибрирует при малейшем движении, даже огрубевшие руки. Сегодня она кипятила белье в подвале дедушкиного дома, в огромном чугунном котле. Пока она доила корову, дядюшка Крантц развел под котлом огонь.

Прежде чем выйти за дядю Крантца, нашего садовника, фру Крантц жила в Смоланде. Я понятия не имею, где это, знаю только, что это очень далеко и что там всегда темно.

– Я родом из полуночного Смоланда, – говорит мама Крантц.

Ее старшую дочь зовут Стина, но она не Крантц. Я поинтересовалась, почему.

– На то есть свои объяснения, – покачала головой фру Крантц.

– Какие? – спросила я.

В ответ фру Крантц рассказала мне длинную историю, в которой я мало что поняла. У Стины руки сапожника. Она может плотно приложить к столу большой палец, так что не останется ни малейшего зазора. Со стороны это смотрится забавно. Стина такая же крупная, как и ее мать, и на вид почти такая же старая.

Дядя Крантц, напротив, жилистый и маленький. И всегда пыхтит трубкой, как Карл Альфред[8]. Когда мама Крантц устает, она раскидывает руки и падает в объятья дяди Крантца. А тот смеется, не выпуская изо рта трубки. Смешно наблюдать, как его тщедушное, сухонькое тело пытается удержать ее, большое и полное.

Кроме Стины, у фру Крантц есть Стиг, Стуре и Бо, и все они Крантцы. Бо старше меня на год. Сама она называет себя «сестра Анна», и это самое красивое имя из тех, что я слышала в жизни.

– Не все так просто, – завершает свою историю мама Крантц.

– Что не просто? – не понимаю я.

– Свести дебет с кредитом в жизни.

Я подумала, что она имеет в виду деньги.

– И сколько вы зарабатываете здесь с дядей Крантцем?

Задавать такие вопросы – привилегия ребенка.

Фру Крантц распрямляет спину, на мгновенье оставляя работу.

– Спроси об этом дедушку. «Консул» знает наши доходы с точностью до последнего эре.

Голос у фру Крантц, как всегда, мягкий, звуки дрожат и словно перекатываются во рту. Тем не менее мой слух, словно маленьким острым ножом, режут резкие нотки. Я замолкаю.

Шпагаты для белья натянуты на деревьях и столбах сразу за лодочным домиком, что уставился просмоленными окнами на заросший вишней склон. На веревках есть прищепки. Мама Крантц учит меня сушить белье. Мы распрямляем простыни и наволочки. Рубашку следует вешать за подол, а не за воротник. То же касается и бабушкиных платьев.

Вот одно из них, раскинув рукава, падает на землю. Такое впечатление, что бабушку из него вымыли. По краям две вещи крепятся к шпагату и друг к другу одной прищепкой. Так образуются длинные коридоры простыней, по которым можно бегать. Мама Крантц возвращается в подвал с пустыми корзинками в руках. Я следую за ней по пятам. «Спроси своего деда, сколько мы зарабатываем», – повторяет она.

Много лет спустя она неожиданно позвонила. Словно луч света упал на мой захламленный письменный стол, когда я узнала в трубке ее вибрирующий голос. Сообщила ли она мне тогда о чьей-нибудь смерти, приглашала ли на свое восьмидесятилетие в Эшильстюну – этого я не помню. В голове у меня до сих пор крутится только одна сказанная ею фраза:

– Тебя теперь печатают, это хорошо. Я горжусь каждый раз, когда вижу в газете твое имя, – и дальше, без тени печали: – Но что ты пишешь – я не понимаю. Это не для меня.

Вот так просто. А я подумала о том, как буду счастлива, если в один прекрасный день мне удастся написать что-нибудь и для мамы Крантц. Это не имеет ничего общего ни с социальной совестью, ни с программными установками. Это всего лишь желание поговорить с близким человеком. Иначе все бессмысленно.

Помню, как летними вечерами над оврагом с сараями кружили ласточки. В воздухе висело их тоненькое, как иголки, «фьють-фьють». А пониже ласточек летали мы – так, что в глазах рябило от желто-зеленой чересполосицы лугов.

Эскадрой командовал Боссе. Воздух вокруг словно пенился и шел бороздами, как морские волны. Сейчас мы находились на немецкой территории, уже показались самолеты с крестами. Бигглз[9] делает левый поворот. Мы следуем за ним, не нарушая строя. Полная боевая готовность.

При такой скорости на глаза наворачиваются слезы. Внезапно Бигглз меняет курс. Это происходит так неожиданно, что все мы падаем на землю. Трава колючая и пахнет навозом. Я поднимаю глаза и вижу, что Бигглз все еще летает.

Его маленький блестящий самолет королевских ВВС одиноко кружит в небе. Держит курс в направлении сараев. В воротах появляется мама Бигглза, она вернулась из сада. Мама протягивает руки, и Бигглз стремительно пикирует в ее объятия – маленькая ласточка, почти точка. Я наблюдаю за ними из колючей травы.

Сердце колотится, кровь стучит в висках, перед слезящимися глазами мерцают радужные пятна, воздух переполняет легкие. И все потому, что мы слишком быстро неслись. И теперь я осталась внизу, запертая в своем теле, приклеенная, словно марка, к шершавой поверхности реальности.

Тем не менее я видела, как он пикировал и как потом исчез.

И теперь я в любой момент могу вызвать в памяти эту картину, пусть даже каждый раз это будет сопровождаться неприятным гложущим чувством. Словам недоступна такая ясность.

Дедушкино лицо. Мне трудно на нем сосредоточиться.

Словно кто-то чужой побывал в моем кабинете, кто-то – близкий мне человек – рылся в куче бумаг на моем столе и походя сделал несколько дружеских замечаний по поводу случайно прочитанного отрывка, в то время как на самом деле искал совсем другое.

Этого достаточно, чтобы «брошенное вскользь» потеряло всякий смысл. Ведь оно было сказано при ярком дневном свете, в то время как настоящие воспоминания пугливы, они предпочитают полумрак и имеют обыкновение передвигаться ощупью. Жаль. В таком случае мне больше нечего делать, оставшись наедине с собственной душой. Тому, кто больше не верит слову, лучше молчать.

Я исписала тысячи страниц, пытаясь приблизиться к истине. Тысячи вариантов того, как-это-должно-было-быть-но-не-было. Теперь я свидетельствую о том, что было. Но не в том смысле, что моим словам наконец удалось ухватить правду. Я имею в виду реальность ощущений. Она неоспорима. Она существует.

Каково жить под постоянным гнетом невысказанного? Все наше существование – весть, которую мы должны по мере возможности расслышать и изложить человеческим языком. Слова мешают нам справиться с этой задачей, но без них мы беспомощны.

Возможно, истина не в слове, а в жесте. В этом случае нам больше подойдет драма, а не проза, лирика, а не роман. Стихотворение – жест, цель которого – дать место тому, что не может быть выговорено. Указать на него. Констатировать его существование. В идеальном случае – предоставить пространство невыразимому вне собственной души, в том, что не есть я сам.

Писать о том, что не поддается описанию, – контрафобия[10]. Записки странствующего по Европе герцога с описанием мозолей на известном месте; тщательных наблюдений за целлофановой оберткой из-под сигаретной пачки, брошенной в сливную яму после нескольких дней затяжного дождя; непонятных разговоров в кабаках и на улицах; одиноких селений на горизонте, вбирающих в себя весь свет пространства, так что темнота вокруг становится видимой.

Да и что такое тело? Свет темноты, понимаемый как отсутствие света. И Европа рассматривается под каким-нибудь выбранным углом: автомагистралей или куч мусора. Иная перспектива оказывается невозможной. Луна видится с ее обратной стороны. Так и я смотрю на себя либо глазами ребенка из прошлого, либо взрослого, который скорее воображает, чем видит. Когда я была маленькой, я не умела писать. Я прониклась недоверием к слову сразу, как только стала перечитывать мною написанное. Или нет, я не доверяла себе, уже когда писала.

Иногда я проклинаю собственную болтливость. Невозможно точно излагать мысли, когда тебя переполняет столько слов. Я не могу описать дедушкино лицо. Возможно, мне стоило попробовать нарисовать его. Ведь когда-то и я хотела стать художницей. И не кто иной, как дедушка, был моим первым учителем. Художник, так и не ставший художником. Он уехал в Сурабаю, потому что брат сказал, что там можно найти замечательную натуру.

Брат уехал раньше него, движимый поисками приключений и жаждой богатства. Он хотел стать кузнецом своего счастья, и чтобы золото рекой. Здесь, на этой земле, можно найти замечательные мотивы для живописных полотен, писал он дедушке. И однажды дедушка Абель двинулся вслед за ним. Оскар вращался в деловых кругах, он торговал кофе, чаем, табаком и специями. Абель пошел по другому пути – стал кофейным плантатором.

Но в стране разразился кофейный кризис, и дедушка остался не у дел. Тогда и он соблазнился золотом Оскара. К тому же поговаривали о золотоносных реках на Борнео, недавно открытых европейцами. Вместе с несколькими компаньонами, в числе которых оказался один китайский торговец, Оскар организовал предприятие. Оно называлось «Мелави Дреджинг и Ко». Землечерпательные снаряды и прочее оборудование закупили в Австралии. Косяк команды составили китайцы. Лоцман, который должен был доставить оборудование на Борнео, был даяк. Руководство экспедицией возложили на дедушку Абеля.

Много лет, не то пять, не то десять, провел дедушка на реках Капуас и Мелави, прежде чем снова объявиться в Сурабае, без золота и оборудования. Тогда он и поступил на службу к брату.

Но до того, как это случилось, с острова Борнео в Швецию пришло восторженное письмо: «После пяти недель безостановочной гребли, во время которой мы не видели на берегах ни единой живой души, в верхнем изгибе реки обнаружился небольшой голландский гарнизон в составе трех офицеров, небольшого туземного отряда и доктора. И что самое удивительное, моя добрая старушка, у этого доктора оказалось пианино! Дорогая мамочка, три дня, посреди непроходимых джунглей я бренчал на расстроенном инструменте, и эти дни стали для меня счастливейшим временем всего моего пребывания в Нидерландской Индии».

О живописи, разумеется, речи не было, на нее просто не оставалось сил. Спустя много лет дедушка, все еще не имевший ни средств к существованию, ни определенных планов на будущее, расторг помолвку с Эстрид, стокгольмской подругой юности.

Краски в чемодане давно высохли. Холсты сгнили от сырости. Путешествие за экзотическими мотивами неожиданно затянулось.

«Я не могу просить тебя ждать меня и дальше, Эстрид.

Твоя молодость уходит, а у меня по-прежнему нет денег. Я не приглашаю тебя к себе, эта местность не для европейской женщины».

Классический сценарий, но оттого не менее трагический. Абель уехал и не вернулся. Эстрид он увидел лишь тридцать лет спустя.

Дедушка часто говорил, что родился в кинотеатре. Это потому, что квартира его родителей находилась неподалеку от моста Кюнгсбру, в доме, где позже открыли кинотеатр «Палладиум». Вероятно, там они и встретились с Эстрид тридцать лет спустя.

И бабушка, и Си помнили, как это было. Эстрид ждала, когда Абель войдет в комнату. Но лишь только она его увидела, лицо ее побледнело и ноги подкосились. Она села.

Не говоря ни слова, Абель приблизился к ней и опустился на колени. Потом ткнулся лицом в ее юбку и оставался в таком положении несколько минут. «Мне жаль», – только и сказал дедушка, когда наконец поднял голову. Тогда им обоим было за пятьдесят.