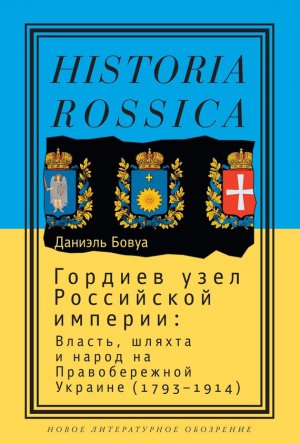

Гордиев узел Российской империи. Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793-1914) Бовуа Даниэль

Эти семнадцать или восемнадцать (в зависимости от периода) школ на Украине составляли почти треть всех учебных заведений Виленского округа, т.е. целого Западного края. Однако с самого начала Тадеуш Чацкий расположил эти школы не так, как этого желали в Вильне, где планировали открытие нескольких уездных школ и гимназий во всех губернских центрах (а именно в Житомире, Каменец-Подольском и Киеве). Поскольку Чацкий создавал учебные заведения исходя из национальных, социальных и идеологических принципов (проект, надо признать, уникальный в Российской империи), во многих уездах школ не было. Киев оставался без гимназии до 1810 г. (причины этого будут рассмотрены), в Каменец-Подольском она так и не появилась, в Подольской губернии одна гимназия была основана принудительно лишь в 1814 г. в местечке Винница. Расхождения с требованиями сверху были следствием проводимой Чацким политики. Он хотел сосредоточить все финансовые средства в своих руках, шел даже на конфискацию всего, по его мнению, необходимого, например монастырских библиотек из небольших школ. Кроме того, он организовывал сбор даров среди «граждан» (как польские помещики называли себя), чтобы за счет независимых средств обеспечить единственную Волынскую гимназию, которую он решил разместить не в губернском центре, а неподалеку от своей резиденции – в бывшем Кременецком иезуитском монастыре вблизи австрийской границы, надеясь, как сам говорил, привлечь туда учеников из Тернополя и всей Галиции371.

Решение Чацкого создать гимназию в городке, который был расположен ближе всего к западным рубежам Российской империи, имело глубокий политический смысл. Речь шла о создании центра польской культуры – единственного во всей «польской Украине». Действительно, именно таким Кременец стал и оставался вплоть до 1831 г. Следует сказать, что Коллонтай настойчиво подчеркивал, что по Гадячскому договору 1658 г., подписанному с гетманом И. Выговским, предусматривалось создание Речи Посполитой Трех Народов, т.е. превращение Украины (Руси) в отдельную политическую единицу, которая существовала бы наравне с коронными землями и Великим княжеством Литовским и имела бы собственную академию. Именно стремлением к воплощению этой идеи региональной автономии (конечно, при умолчании о том, что главенствующую роль в ней должны были играть украинцы) можно объяснить действия Чацкого, на сепаратистский характер которых обратили внимание в Вильне гораздо раньше, чем в Петербурге.

Чарторыйский тщетно пытался убедить Чацкого придерживаться выделенных министерством бюджетных средств. Ему также не удалось доказать, что в гимназии не следует вводить курс астрономии, что обучение гувернанток и акушерок, хоть и является делом важным, но не входит в задачи гимназии и что подготовкой фельдшеров должны заниматься уже имеющиеся университеты. Однако Чацкий практически и не скрывал того, что его политика свершившихся фактов направлена на создание в будущем университета. Именно это стало причиной быстрого ухудшения его отношений с Виленским университетом. Двум первым ректорам стоило немалых усилий терпеть его чудачества и неповиновение372. Но граф продолжал трудиться над воплощением своей идеи. В конце 1803 г. наследники Станислава Августа выставили на продажу сохранившуюся в Варшаве библиотеку короля, насчитывавшую 15 680 томов, а также королевский кабинет естественной истории с коллекцией медалей. Все это было куплено Чацким и в витринах из красного дерева с золотыми монограммами короля передано в 1810 г. в распоряжение преподавателей и учеников старших классов Кременецкой гимназии. Одним из первых с этими коллекциями познакомился будущий польский историк Иоахим Лелевель. Впоследствии, после Ноябрьского восстания, богатейшие, регулярно пополнявшиеся коллекции были конфискованы Николаем I и переданы новоучрежденному Киевскому университету.

Об исключительности Кременецкой гимназии свидетельствует также коллекция произведений искусства: в школьной галерее можно было любоваться полотнами Рафаэля, Рубенса и Гвидо Рени, которые помещик Джевицкий, участник Итальянского похода Наполеона, привез из Италии. Имелась там и коллекция гравюр, подаренных Станиславом Косткой Потоцким, одним из активных деятелей в бывшем Польском сейме. Поддерживаемое аристократией учебное заведение, призванное воспитать истинную шляхетскую элиту, не могло не иметь парка. На подаренном Сапегой участке земли был разбит ботанический сад для подготовки будущих агрономов. В 1834 г. он был полностью выкорчеван и перевезен в Киев.

Кроме того, в гимназии были минералогический, химический, физический и зоологический кабинеты со всеми экспонатами и доступным на то время оборудованием для проведения опытов. Можно себе представить, насколько огромное впечатление Кременецкая гимназия производила на весь край. Возможно, что на всю эту деятельность власти закрыли бы глаза, если бы Чацкий не ввел в гимназии отдельную учебную программу, противоположную духу остальных учебных заведений, подчинявшихся Виленскому университету. Желая угодить светским вкусам шляхтичей, на чье благосклонное отношение Чацкий рассчитывал, он отвел в программе значительную часть времени на танцы, верховую езду, фехтование. В десятилетнем курсе обучения первые четыре года почти полностью были посвящены изучению иностранных языков. Эта программа копировала домашнее образование, получаемое во дворцах и усадьбах, когда ребенка учили прежде всего быть «европейцем», т.е. говорить на французском, немецком, латинском и итальянском языках. Ректоры Стройновский, а за ним Снядецкий напрасно протестовали, указывая на то, что подобное обучение будет способствовать воспитанию космополитов-марионеток. Чацкий злоупотреблял благосклонностью старого министра Завадовского в Петербурге. Благодаря ходатайству последнего 28 июля 1805 г. сам Александр I закрепил за Кременецкой гимназией особый статус. Даже и Чацкий был удивлен таким поворотом и называл это удавшейся дерзостью, о чем с гордостью писал Коллонтаю373. Возможно, ему не стоило так громко торжествовать: вскоре неопровержимый успех Кременецкой гимназии, методика графа и его симпатии к Наполеону вызвали подозрение у киевского военного губернатора, которым в 1806 – 1809 гг. был не кто иной, как генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов. Император отправил его в Киев после Аустерлицкого поражения, а затем перевел на аналогичную должность в Вильну, на которой Кутузов будет оставаться вплоть до 1812 г. – года воздаяния.

По правде говоря, у царских властей были все основания косо глядеть на невероятное рвение Чацкого, стремившегося вернуть польской аристократии, по крайней мере на местном уровне, монополию на культурное доминирование. Единственным городом на Правобережной Украине, который находился под контролем России с конца XVII в., был Киев. В то время его скорее можно было назвать местечком, чем городом. Окруженный со всех сторон крупными имениями, принадлежавшими полякам, Киев виделся российским элитам центром православных и древнерусских традиций. Коллонтай, который во всем, что касалось Кременецкой гимназии, поддерживал Чацкого, настаивал на необходимости борьбы за души украинских крестьян. Впрочем, у царских властей были аналогичные планы относительно Киевской губернии, имевш ей большое символическое значение для всей империи. В отчете за 1804 г. Чацкий указал, что наряду с 43 597 шляхтичами мужского пола в Киевской губернии проживает полмиллиона душ крепостных. Коллонтай настоятельно советовал графу в случае создания приходских школ не вводить в них обучение на русском языке. Следовало внедрять язык господ: «Русский язык я бы не давал в приходской школе, простонародью этому языку не надобно учиться, он его знает настолько, что сможет объясниться с коренным русским. Если же давать книги учителям и люду на этом языке, то мы не сможем понимать ни люд, ни учителей, не поймем мы и этих книг, а речь идет о скором просвещении и скором восстановлении сельского хозяйства; кроме того, к чему это приведет, если люд нас, а мы люд понимать не будем?»374

В скором времени власти поставили вопрос об отсутствии в Киеве русской гимназии. Чарторыйский, в то время российский министр иностранных дел, хотел, как попечитель, дать пример безоблачного сотрудничества, а потому посоветовал Чацкому достичь взаимопонимания по вопросу о русском языке с гражданским губернатором Панкратьевым или с министром Завадовским, который в июне 1805 г. как раз был проездом в Киеве375. Одновременно с этим, не зная о предпринятых шагах попечителя, 159 польских помещиков на съезде шляхты Киевской губернии подписали обращение к властям об учреждении в Киеве польской гимназии (2 сентября 1805 г.).

Чацкий же не искал путей к взаимопониманию. Он опасался, что огромную Киево-Могилянскую академию, где фактически готовили священников для всей империи (в 1805 г. в ней насчитывалось 1146 семинаристов), превратят в университет, разрушив тем самым его волынские планы. В крайнем случае, он мог бы согласиться возродить неподалеку от давней столицы православия прежнюю уездную школу в Радомысле, но при условии, что она будет польской. И хотя (изменения наступят лишь после 1834 г.) министр просвещения настаивал лишь на символическом открытии гимназии с русским языком в Киеве, Чацкий не уступал до 1812 г., ссылаясь на то, что во всей Киевской губернии насчитывается всего 189 русских чиновников. Он жаловался князю Чарторыйскому: «Кто же тогда, если придерживаться пропорции, имеет право на обучение на родном языке? […] Мы имеем право надеяться, что наш язык не погибнет […]. Киев – это старинный руський город, который тянется на многие версты […], часть за Днепром принадлежит к [учебному] округу в Харькове, но большая западная часть принадлежит Польше». Ставка в игре была слишком велика для православных376.

Осознавая, что на тот момент Киев не имел ярко выраженного русского характера, а был лишь духовным центром, царские власти несколько лет колебались, решая, как повести себя в отношении Чацкого. Завадовский не знал, что делать с упомянутой гимназией: прикрепить ли ее к Киево-Могилянской академии или к кадетскому корпусу, который должны были в скором времени открыть. В 1807 – 1808 гг., когда Наполеон подошел к границе Российской империи, Кутузов попытался отослать беспокойного инспектора в столицу, однако это лишь способствовало укреплению позиций последнего. Сразу после возвращения на Украину в январе 1808 г. Чацкий организовал петицию от шляхты Киевской губернии с просьбой объединить свой школьный бюджет с бюджетом Кременца – города, достаточно удаленного от Киева.

Чтобы оправдать это объединение, заведение должно было называться «гимназией двух губерний», элита же шляхетского собрания – граф С. Жевуский, Ф. Плятер, В. Ганский, Ю. Понятовский, Ю. Бутковский, Можковский и Закшевский подписали вместе с волынским предводителем шляхты, сенатором М. Ворцелем, и самим Т. Чацким достаточно фантастическое обещание внести в фонд учебного заведения по одному рублю с крепостной души, что составило бы сумму в 450 438 рублей (22 521 руб. годового процентного дохода)377.

Более реалистичной оказалась позиция ректора Виленского университета Я. Снядецкого, который попытался напомнить, что, согласно принятой должностной иерархии, только он имеет право принимать решения, касающиеся организации учебного процесса. Тем не менее, стараясь найти компромисс, он предложил А. Чарторыйскому назначить директора Киевской гимназии еще до ее создания. Возможный кандидат на эту должность, обрусевший поляк Мышковский, мог бы удовлетворить обе стороны378. Однако Чацкий продолжал утверждать, что в Киеве нет помещения, в котором можно было бы разместить гимназию, если не считать (это звучало действительно провокационно) резиденции губернатора П.П. Панкратьева. Чарторыйский, чувствуя, что конфликт начинает обостряться, послал с инспекцией польского аристократа, чье влияние было значительно сильнее влияния Чацкого, графа Людвика Плятера, который поддался уговорам и 13 июня 1809 г. написал Чарторыйскому о необходимости открыть в Киеве русскую гимназию, где польский язык преподавался бы как иностранный. В ответ многочисленной польской шляхте Киевской губернии пришлось бы под давлением Чацкого отправить детей в Кременецкую гимназию, если бы на тот момент не была наконец открыта гимназия в Подолье379.

Вступление в должность министра народного просвещения графа А.К Разумовского положило конец отсрочкам в решении вопроса о русской гимназии в Киеве. Таковая была открыта 9 октября 1811 г. Она получила особый статус – находилась под непосредственным контролем министерства. Гимназия оставалась крайне малочисленной (в 1816 г. было всего 83 ученика), поскольку польская шляхта не желала отправлять туда своих детей. Однако в данном случае речь шла прежде всего о символическом значении этого учебного заведения. Чарторыйский, на которого в Петербурге уже стали смотреть косо, мог дать министру лишь последний бой ради чести. Он писал Разумовскому по-французски: «В Киевской губернии только сам город и его уезд населяют жители русского происхождения, тогда как в других уездах прежних польских губерний живут лишь подданные этой национальности [крепостные, по мнению князя, могли принадлежать лишь к той нации, к которой принадлежали их владельцы. – Д.Б.]. […] Поскольку Его Величество наделил своих польских подданных такими же привилегиями, которыми пользуются немецкие подданные, то есть возможностью использования в судах и в школах родного языка, то кажется несправедливым лишить их этого права в Киевской губернии, которая является частью восьми прежних польских губерний». Во избежание упреков в недостатке польского патриотизма Чарторыйский извинился перед Чацким: «Я с сожалением узнал о том, в каком виде была создана Киевская гимназия. Дело бы имело иной поворот, будь я в Петербурге. Посылаю Вам копию письма, с которым я обратился к министру. Граждане Киевской губернии могут быть уверены, что я не сидел сложа руки, а по мере своих возможностей пытался исправить сложившуюся ситуацию, исходя из справедливости и истинной пользы для края»380.

Чацкий был вынужден, несмотря на то что это противоречило его взглядам, открыть 30 января 1812 г. это учебное заведение. Правда, несомненным реваншем для него стала произнесенная им речь о культурной роли поляков в объединении двух славянских ветвей. Впрочем, сразу после этого он отказался курировать школьное образование в Киевской губернии. Чарторыйский перепоручил это занятие графу Адаму Жевускому. Последнему понадобилось несколько лет, чтобы добиться открытия в Киевской губернии двух польских уездных школ в Радомысле и Махновке. Это произошло лишь после того, как не только Киев, но и вся Киевская губерния были окончательно выведены из-под власти Виленского учебного округа и его попечителя Чарторыйского, столь тесно связанного с прошлым этих земель и польской идеей. Согласно указу от 23 сентября 1818 г. под предлогом их же «блага» все школы Киевской губернии были переведены в ведение Харьковского университета, что не обошлось без протестов со стороны Чарторыйского. Впрочем, вероятнее всего, эти меры министра А.К. Разумовского, а затем его преемника А.Н. Голицына были реакцией на рост влияния польского образования в Кременце и, в частности, на пропольские инициативы преемника Чацкого после 1813 г., графа Филиппа Плятера. Одной из последних, к примеру, было сделанное Плятером в августе 1813 г. предложение министру просвещения о направлении на учебу в польские школы православных священников, дабы избавить их от присущей им косности и невежества381.

Как уже говорилось, в Киевской губернии действовало всего две польских школы, в Умани (448 учеников по состоянию на 1816 г. и 660 в 1830 г.) и Каневе (165 в 1816 г. и 200 в 1830 г.). Обе школы находились в ведении базилиан. Кроме Киевской губернии этот орден, все сильнее раздражавший царские власти, играл важную роль в деле образования в Волынской и Подольской губерниях, за исключением Кременца. Базилианский орден был очень тесно связан с шляхтой, в его владении находилось около 30 монастырей (бывших православных), располагавших крупной земельной собственностью. Униаты-базилиане олицетворяли гегемонию Рима и Польши над православным духовенством, которое было значительно беднее, а также над столь же нищим греко-униатским (грекокатолическим) белым духовенством. Еще со времен Екатерины II Базилианский орден стал предметом особенного внимания российских властей, стремившихся вернуть униатов в лоно православной церкви382.

Указом от 17 мая 1804 г. объявлялось о конфискации всех принадлежащих Базилианскому ордену монастырей, не ведших образовательной деятельности, с целью улучшения материального положения более многочисленного светского духовенства. Однако Чарторыйскому и Чацкому удалось приостановить реализацию этого указа, подав контрпроект, согласно которому все монастыри обязывались участвовать в финансировании школ. Кременец получал, таким образом, возможность для изыскания дополнительных средств. Согласно замыслу Чацкого, у гимназии было бы право семинарского обучения базилианских послушников, которые затем должны были на протяжении 15 лет преподавать в базилианских школах. Однако, когда царь уже собирался утвердить это представление, грекокатолический митрополит Ираклий Лисовский выступил с заявлением о том, что подобная инициатива будет способствовать усилению католического влияния в базилианских школах. Лишь 2 октября 1810 г., после шквала записок и отчетов, Александр I утвердил базилианские школы в прежнем статусе, давая при этом понять, что в любую минуту им может быть принято решение о конфискации «непригодных» монастырей в пользу грекокатолического белого или православного духовенства. Постепенное распространение православной религии приобретало неожиданный социальный оттенок: православные и униатские приходские священники, люди неблагородного происхождения или выходцы из безземельной шляхты, стали представлять угрозу для позиций польской аристократии и богатых землевладельцев, с которыми были тесно связаны базилиане. Нередко бывали случаи, когда католики становились базилианами с целью сохранения крупной униатской собственности в польских землях. В обширной записке от 24 апреля 1822 г. Чарторыйский, нахваливая педагогический энтузиазм базилианских монахов, объяснял Голицыну, что орден готов превратить в гимназии свои коллегии в Овруче, Любаре и Умани, а также школы в литовских землях.

Однако попечитель на тот момент уже не имел прежнего влияния – наступало время политики «истинного русского» А.С. Шишкова. Доходы многочисленных базилианских монастырей Украины – в Жидычине, Дубне, Дермани и др. – передавались белому духовенству; в свою очередь, «польско-латинское» господство в сфере образования стало объектом постоянных нападок. Если в Литве с подобным доминированием царские власти еще мирились, то на Украине считали, что вопросы образования не должны находиться в компетенции не только попечителя, но и Виленского университета. Было найдено достаточно причин, чтобы перевести волынские и подольские школы под контроль Харьковского университета, который уже с 1818 г. курировал школьное образование в Киевской губернии. Жена одного русского чиновника в Волынской губернии, чьих двух сыновей исключили из Житомирской гимназии из-за отсутствия школьной формы, подала в 1820 г. жалобу, заявив, что детей на самом деле исключили из-за их русского происхождения. Кроме того, она подчеркивала, что дети в гимназии были лишены возможности получить наставление в основах православной веры. Начиная со следующего года министр просвещения обязал все католические и униатские школы к привлечению православных священников383. Когда же в 1824 г. политический процесс над виленскими студентами выявил несколько подозрительных контактов с украинскими школами, Харьков попробовал добиться того, чтобы во всех волынских и подольских школах была введена русская дирекция. Однако подобная деполонизация начнется лишь после 1831 г.384

Как видим, в очередной раз Киевская губерния стала полигоном деполонизации без огня, еще до того как Польское восстание 1830 г. дало повод для проведения повсеместной деполонизации огнем и мечом.

Инициатором упомянутых выше изменений был киевский военный губернатор, знакомый нам по предыдущей главе, П.Ф. Желтухин, который ничтоже сумняшеся утверждал, что еще Литовский статут требовал ведения делопроизводства на русском языке. Всего за две недели до восстания, 15 ноября 1830 г., он написал князю К.А. Ливену, в то время министру народного просвещения, что, несмотря на требования Харьковского университета, базилиане продолжают в Умани и Каневе вести преподавание исключительно на польском языке, и среди сотен их учеников не найти того, кто говорил бы по-русски. Как и ранее, он просил обязать шляхту употреблять русский язык на собраниях, в судах и в официальной переписке. В ответ на это письмо он получил от Николая I приказ полностью ликвидировать обучение на польском языке в школах Киевской губернии. Как видим, перед нами очередной пример языковых репрессий, начатых еще до Ноябрьского восстания. Статс-секретарь Н.Н. Муравьев сообщил о царской воле министру Ливену, а тот, в свою очередь, представил собственный проект на рассмотрение императору 10 декабря 1830 г. Опасаясь протестов со стороны 22 преподавателей, в том числе 15 монахов-базилиан, он предлагал перевести их в школы, относящиеся к Виленскому учебному округу, поскольку в противном случае они лишились бы своих мест; вменить же в вину им было нечего. В том, что касалось учеников, министр считал, что следовало бы постепенно сокращать количество часов преподавания на польском языке, приглашая русских преподавателей из Харькова, или же закрыть эти школы385. Восстание, начавшееся 29 ноября 1830 г. и набравшее силу в 1831 г., делало, по мнению царских властей, необходимыми не только подобные меры в Киевской губернии, но и распространение их на все «польские губернии».

Пятнадцатью годами ранее Чацкий, который не мог не знать о намерениях киевского гражданского губернатора Панкратьева, предчувствовал, что в своей попытке утвердиться российская культура будет оказывать сильное давление на польскую. Глядя с этой точки зрения на деятельность Чацкого по созданию собственной гимназии в Кременце, можно понять причину, которая заставляла его с таким рвением отдаваться этой работе. В то же время крайне важно понять, каким образом его инициативы были восприняты землевладельцами. Ответ на этот вопрос даст более точную картину о состоянии настроений в этом сословии.

С целью сохранения столь близкой ему шляхетской автономии Чацкий хотел доказать, что участие всех «граждан» в общественных делах, касавшихся образования согласно духу Просвещения, существенно превзойдет все, что могло быть предложено шляхте царскими властями, более того, превзойдет скудное воображение жалких преподавателей, не имевших ни малейшего представления о престиже благородного происхождения.

В связи с вопросом о финансировании Кременецкого лицея необходимо более внимательно изучить, насколько реалистичны были надежды Чацкого на пожертвования от собратьев-шляхтичей. По его мнению, крупные землевладельцы уже в силу своего положения должны были стремиться продемонстрировать жизненную силу польского присутствия на этих землях. Они должны были отчислять определенные суммы со своих доходов на содержание Кременецкой гимназии, знаменитого учебного заведения, достойного польской шляхетской традиции.

Поскольку первые подсчеты показали необходимость выделения на содержание гимназии сумм, в четыре раза превосходивших бюджет, предусмотренный для гимназий в других городах, Чацкий позаботился о поддержке со стороны шляхетских собраний всех уездов и губерний, тем самым обеспечив себе свободу действий: «Все подарки, сделанные в интересах гимназии, находятся в моем распоряжении, чтобы мои руки не были связаны […], все это делается на средства, которые не принадлежат Императору, я сам распоряжаюсь этими суммами, а потому могу иметь право избрать ректором того, кого хочу»386.

Однако сумма взносов не отвечала ожиданиям. Сохранились списки дарителей. В списке Владимирского уезда, составленном в конце 1804 г., значатся 73 фамилии, среди которых 63 лица дали всего от 100 до 500 польских злотых (злотый в то время был в десять раз дешевле рубля), восемь человек внесли от 500 до 1000 злотых, а шестеро – более тысячи. Среди самых щедрых дарителей были известные магнаты – М. Мнишек, А. Ходкевич, А. Чарторыйский, А. Стецкий, Э. Сангушко387. Дарственные, гарантированные земельной собственностью, были специально зарегистрированы земским судом. Несмотря на то что на открытии гимназии Т. Чацкий заявил о сумме ежегодного дохода в 15 420 рублей, вскоре появились сомнения насчет чувства «гражданской ответственности» землевладельцев. Попечитель Чарторыйский обратил внимание на то, что значительная часть взносов была обременена ипотекой или касалась имущества, отнесенного ранее на счет других школ. Он безуспешно пытался получить от Чацкого юридические доказательства происхождения дарственных записей. Последнего возмущала сама мысль о том, что можно усомниться в честном слове шляхтича-»гражданина»388. Ректор Виленского университета Я. Снядецкий неустанно указывал Чарторыйскому на показуху и «невероятный беспорядок в финансах Кременца»: некоторые учителя не получали жалованья, сам же Чацкий оказался должником389.

Пренебрежительное отношение аристократии к преподавателям проявилось с еще большей очевидностью, когда 21 декабря 1807 г. Виленский университет решил создать две комиссии (одну в Литве, другую в трех украинских губерниях) для проведения инвентаризации бывших иезуитских владений, которые в 1773 г. были переданы Комиссией национального просвещения в аренду под 4 % годовых в пользу учебных заведений. Предполагалось, что эти деньги будут направляться на создание Образовательного фонда Комиссии. В этом деле царила полная неразбериха – часть земель была незаконно присвоена другими владельцами, а аренда зачастую не выплачивалась. Многие землевладельцы по прошествии почти 40 лет считали упомянутые имения своими и не хотели ворошить прошлое, тем более что сейм 1788 г. разрешил продажу этих земель. Граф Чацкий по договоренности с «гражданами» напрасно пытался убедить Чарторыйского в необходимости пресечь виленское начинание. Он без устали писал письма, в которых заявлял, что «каждому народу свойственно переживать моменты, когда жадность граждан становится правомочной. У нас, к примеру, 1505, 1569, 1666 годы являются тому подтверждением. История рассудит людей. Закон сохранит ее деяния. Не стоит начинать войну за собственность. Разве будут любить нас дети, чьи отцы и матери будут нас проклинать?»390

Чацкого все-таки заставили создать комиссию. Он лично возглавил ее, окружив себя богатыми землевладельцами Ф. Олизаром, В. Борейко, М. Собанским и А. Ходкевичем, от которых нельзя было ожидать рвения в ревизии землевладения. Более того, после смерти Чацкого в новой политической ситуации члены комиссии превратили ее в центр поддержки местных шляхетских идеалов. Виленскому университету так и не удалось добиться от Волынской комиссии данных о долгах и недоимках. Ректор Снядецкий напрасно изливал свой праведный гнев в письмах к Чарторыйскому, указывая на то, что Чацкий все время лавировал, боясь гнева местных землевладельцев и ставя спокойствие нескольких помещичьих семей выше общественного блага, за которое сам же ратовал. Ректор достаточно быстро понял цель подобного поведения: члены комиссии, которые практически не оказывали влияния на шляхетские собрания, имея доступ ко всем арендным договорам, заключенным еще до требования о проведении ревизии бывших иезуитских земель, воспользовались случаем, чтобы сохранить собственные имения. Получив свободу рук, они под видом поиска долгов были вправе прекратить судебные преследования, которые могли запятнать рыцарскую честь. Впрочем, разве не сама землевладельческая шляхта олицетворяла собой правосудие?391

Именно нехваткой средств можно объяснить причину, по которой Чацкий решил за счет остальных учебных заведений Волыни и двух других губерний развивать дорогую его сердцу Кременецкую гимназию. В несколько более выгодном положении по сравнению с Киевской губернией оказалась Подольская: здесь было больше школ, хотя при жизни Чацкого так и не было открыто ни одной гимназии. Многие школы находились в церковном ведении, и граф, не колеблясь, пользовался выделяемыми на них церковными средствами. Базилиане, чувствуя угрозу, платили безропотно. Здания школ в губернских центрах, Каменец-Подольском и Житомире, были практически разрушены, выделяемые на них средства уходили в Кременец. Евреи, которые сами содержали свои хедеры, также должны были вносить определенные суммы в счет польской гимназии, в которой никто из них никогда не учился. 15 октября 1810 г. кагалы Владимира, Любомля, Дубно, Ковеля, Острога, Степани, Кременца, Бара, Ляховиц, Олыки и Ровно обязались ежегодно платить значительные суммы на протяжении 1813 – 1827 гг. Некоторые выплаты достигали 40 тыс. злотых392.

Проявление подобной активности произвело сильное впечатление на министра Завадовского. После приезда Чацкого в Петербург 31 августа 1807 г. он утвердил подготовленный инспектором устав приходских школ, согласно которому предполагалось развитие народного образования в духе воззрений Г. Коллонтая. Однако в действительности эти школы предназначались для начального обучения детей безземельной шляхты. В свою очередь, утверждение устава дало возможность получения для Волынской гимназии средств из доходов Кременецкого староства, предоставленного государством, т.е. дало гимназии статус землевладельца с правом владения крепостными крестьянами393. Процесс создания самих приходских школ далеко не соответствовал оптимистическим ожиданиям Чацкого. 5 октября 1810 г. он послал министру А.К. Разумовскому рапорт, подготовленный членами уже упомянутой Волынской комиссии. Согласно уставу, приходские школы финансировались исключительно за счет благотворительных пожертвований. К рапорту прилагался список из 89 школ Волынской губернии. Внимательное знакомство с таблицами показало, что в 32 случаях имелось примечание «еще не существует» с указанием необходимой, но еще не внесенной суммы. В аналогичной таблице по Подольской губернии из перечисленных 52 школ существовало в действительности лишь 11. Остальные школы планировалось открыть в начале 1812 г.394

Подводя итог развитию школьного образования в период неутомимой деятельности Т. Чацкого и признавая огромные успехи Кременецкой гимназии (о которой еще пойдет речь), следует сказать, что именно благодаря Чацкому польская национальная и шляхетская идея на Украине достигла своего апогея. В то же время необходимо признать, что в случае Чацкого мы имеем дело с определенного свойства патриотизмом, который отвечал тону петиции 1808 г. Волынского шляхетского собрания к царю, проанализированной нами в предыдущей главе. Свидетельством тому – скупые взносы в образовательный фонд, отказ от ревизии бывших иезуитских владений, а также повсеместная барщина, которую в 1809 г. Чарторыйский пытался отменить395, – все это лишний раз указывает на то, что шляхта главным образом стремилась к жесточайшей эксплуатации своих крепостных и извлечению прибыли из имений. Этому сопутствовала также ее убежденность в собственном превосходстве над русскими.

Во время войны с Наполеоном неожиданно появился новый самозваный инспектор, который переместил центр политического тяготения землевладельческой шляхты, сумев очень быстро убедить ее в преимуществах, которые могут ниспасть на нее, обрати она свои взоры к русской идее.

Учебные заведения Украины и шляхетский патернализм

В Петербурге все большее влияние стали приобретать мнения «истинных русских». Провозглашенные в 1802 – 1803 гг. просветительские идеи ушли в небытие, как только стало ясно, что их воплощение Сперанским может быть опасным для самого дворянства. Карамзин, который в начале царствования Александра I с энтузиазмом приветствовал рождение новой школьной системы, в 1811 г. в «Записке о древней и новой России» присоединился к консерваторам и заявил о необходимости покончить с энциклопедизмом: «Доселе в самых просвещенных государствах требовалось от чиновников только необходимого для их службы знания: науки инженерной – от инженера, законоведения – от судьи и проч. У нас председатель Гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский – свойство оксигена и всех газов. Вице-губернатор – пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших – римское право, или умрут коллежскими и титулярными советниками»396. Подобное проявление иронии в отношении просветительских идей объясняется страхом перед возможным подъемом в России разночинцев, которых подозревали в распространении ужасного французского духа. После того как в апреле 1810 г. министром народного просвещения стал А.К. Разумовский, полностью находившийся под влиянием обскурантистских идей Жозефа де де Местра, который буквально засыпал его своими текстами397, уже в августе 1810 г. был основан Царскосельский лицей. С открытием этого элитарного учебного заведения для дворян наметился существенный перелом в образовательной системе, основы которой были заложены в 1803 г.

Через год, 26 августа 1811 г., министр внес очередную поправку в оригинальную концепцию автономного мира ученых и преподавателей, вернув зажиточной шляхте возможность интересоваться деятельностью школ. Речь шла о том, чтобы, согласно идее Местра, не оставлять преподавания в руках «педантов из коллегиумов». Разумовский указывал на якобы царящее в мелких городах предвзятое мнение о тех, кто не умел делать ничего, кроме как преподавать, и был известен лишь в научных кругах. По его мнению, директора школ, не занимающие высоких чинов и не имеющие земельной собственности, редко пользовались уважением, что вредило школам. Если бы, напротив, директора школ назначались из числа землевладельцев, это вернуло бы доверие дворян к этим учреждениям, а общественность благосклоннее бы отнеслась к учебе. Однако такое решение привело бы к тому, что большая часть директоров потеряла бы занимаемые должности. Именно поэтому было решено дополнительно избирать почетных директоров, которые бы отвечали перечисленным критериям398. Такое явное пренебрежение к ученому сообществу в России (в шляхетской среде Украины такое отношение было известно и ранее) противоречит мнению Алена Безансона, который считает, что интеллигент, в русском значении этого слова, пользовался уважением, поскольку был явлением редким399. Еще в 1804 г. Виленский университет отверг предложение Т. Чацкого об участии предводителей шляхты в школьной жизни (а именно об их присутствии во время ежегодных экзаменов во всех уездных школах). Теоретически в «польских губерниях», по сравнению с остальной частью империи, не было необходимости в подобной патерналистской опеке помещиков над школами, поскольку кроме нескольких иностранцев все преподаватели (500 – 600 человек) уездных школ и гимназий Виленского учебного округа были по своему происхождению шляхтичами. Как правило, они принадлежали к бедной шляхте, однако сам факт их происхождения должен был в достаточной степени гарантировать то, что обучение велось ими в духе шляхетской солидарности и добродетели. Патерналистские устремления в очередной раз указывают на существовавшую разъединенность шляхетского сословия. О шляхетском происхождении «педагогического состава» было забыто, преподаватели же воспринимались крупной шляхтой как отдельная небольшая группа, живущая по собственным законам. Половина этой группы состояла из монахов (среди которых наиболее обеспеченными, как мы видели, были базилиане), другая половина (около 100 учителей во всех трех губерниях) в условиях отсутствия на Украине разночинцев могла показаться необычной. Эта малочисленная группа представляла собой зачаток шляхетской интеллигенции. В своем стремлении вернуть былой блеск шляхетской идее она обратилась к совершенно новому, а потому не поддающемуся контролю оружию – знанию и оплачиваемой профессиональной компетентности.

Беспокойство волынской шляхты, а также властей, вызванное появлением этой небольшой группы, было ловко использовано графом Филиппом Плятером, который, несмотря на еще большую, чем у Чацкого, приверженность барочному, бесшабашному, стилю поведения, настолько сумел угодить властям, что на протяжении 1818 – 1824 гг. оставался в должности вице-губернатора этой губернии.

После смерти Чацкого в феврале 1813 г. Плятер не стал акцентировать роль Кременецкой гимназии в качестве оплота польской культуры, однако приложил все усилия для того, чтобы она стала восприниматься как социально важное явление, идеальный образовательный центр для людей благородного происхождения в противовес серости и ограниченности университетского мира. Через пять лет Кременецкая гимназия приобрела статус лицея, т.е. была приравнена к Царскосельскому лицею и предназначалась для обучения главным образом польской аристократии на Украине.

Подобное отличие со стороны властей свидетельствовало о решительности действий волынской землевладельческой элиты, лучшие представители которой входили в дворянское собрание и образовательную комиссию. В начале войны с Наполеоном эта группа воспользовалась временной опалой попечителя Чарторыйского, чтобы наладить непосредственные контакты с Петербургом, что выглядело вполне естественно, поскольку в конце июня 1812 г. французы оккупировали Вильну. Еще при жизни Чацкого Плятер посчитал возможным проинформировать Разумовского о предусмотренных местной шляхтой планах по эвакуации гимназии. Приняв это во внимание, министр разрешил молодому графу обращаться к нему, как он писал, «droitement» – напрямую (переписка велась по-французски), что дало основания Плятеру надеяться на удачную карьеру в будущем. После смерти Чацкого он при поддержке «сограждан» не колеблясь предложил себя на должность инспектора – в противовес предложенной Чарторыйским кандидатуре князя Дмитрия Четвертинского из Подольской губернии400.

Хотя официально Плятер не был утвержден в должности инспектора трех губерний, однако он и в дальнейшем пользовался поддержкой министра Разумовского в оказании давления на Чарторыйского, для которого становилось все более очевидным, что возвращение на должность попечителя Виленского учебного округа потребует от него отказа от исповедуемых им до 1812 г. идей. В условиях создания Священного союза все большее влияние на Чарторыйского с 1815 г. начали оказывать волынские консерваторы, которые предпочли идеи Ж. де Местра просветительским идеям и планам Комиссии национального просвещения.

Шляхетские покровители просвещения решили не откладывать в долгий ящик открытия гимназии в Подольской губернии. И хотя в 1812 г. им вновь удалось найти причину для отклонения кандидатуры директора, предложенной из Вильны для Винницкой гимназии, в 1814 г. они согласились на кандидатуру пиара Мачеёвского. Он был известен тем, что ради женитьбы снял с себя монашеский обет, а затем, бросив жену, вернулся в монастырь. Во время войны с Наполеоном ему удалось заручиться поддержкой русских в Белостоке. Открытие гимназии положило конец монополии Кременца как единственной польской гимназии на Украине и значительно облегчило диалог с Петербургом. Отныне шляхта могла заботиться о защите и расширении своих привилегий, якобы узурпируемых «ученым сословием».

В идеале было желательно если не ликвидировать, то максимально ограничить деятельность местной Комиссии образования с целью прекращения пересмотра статуса прежних иезуитских имений. Об этом сразу после смерти Чацкого Плятер и сообщил Чарторыйскому в письме от 11 февраля 1813 г., предлагая сократить состав Комиссии до трех членов и трех секретарей, сделав эти должности пожизненными, и предписать им заниматься не проверкой взятых ранее обязательств, а распределением получаемых средств, административным надзором за преподавательским составом и школьными программами, – до этого времени это было прерогативой директоров школ (например, в Кременце верным исполнителем пожеланий Виленского университета был директор Счиборский401). Кроме того, Плятер настаивал на контроле за средствами специальной комиссии землевладельцев, куда, обратим внимание на формулировку, «избирались бы граждане, не только компетентные, но и владеющие поместьем, защищающим их добродетели». Будучи владельцем 1600 крепостных душ, Плятер посчитал себя достаточно добропорядочным для членства в этой комиссии. Кроме себя он предложил также кандидатуры графов Жевуского и Мошинского402.

Несмотря на то что Плятер не был утвержден в должности инспектора, 20 августа 1813 г. он выслал Разумовскому длинный отчет о состоянии школьного образования, который был насквозь пропитан прежним духом золотых шляхетских вольностей. В нем были высказаны предложения о перемещении и награждении преподавателей, о проведении обязательного обучения православных священников в польских школах (эта неудачная идея уже высказывалась ранее и на этот раз серьезно расстроила министра), о возвращении к проекту превращения Кременецкой гимназии в университет. Последняя идея станет основой всей деятельности Плятера403. Для достижения этой цели необходимо было предпринять ряд шагов. Их несколько примитивный и ритуальный характер не должен заслонить от нас ни серьезность делаемой ставки в игре за сохранение культурного доминирования, ни тот факт, что волынские помещики, которые вскоре подадут на имя царя вторую обширную петицию (см. предыдущую главу), видели в этом возможность реализации своих амбиций, ограничиваемых царскими властями.

Одна из навязчивых идей аристократии заключалась в убеждении, что тот, кто дает деньги, тот и волен поступать, как ему вздумается. Мысль же о труде во имя всеобщего блага не была распространена в этих кругах. Несмотря на то что, согласно школьному уставу 1803 г., касса Кременецкой гимназии доверялась под личную ответственность ее директору Счиборскому и хранилась под двумя замками, ключи от которых должны были находиться у двух учителей, Филипп Плятер в марте 1814 г. просто-напросто конфисковал ее и передал Волынской образовательной комиссии, избранной из числа «граждан».

Таким образом, директор Кременецкой гимназии превратился в исполнителя воли местных помещиков. Бурные протесты со стороны Яна Снядецкого из Вильны в связи с произошедшим переворотом ни к чему не привели. Впрочем, Снядецкий, давший согласие занять пост министра просвещения во Временном правительстве Наполеона в Литве, особого влияния уже не имел, его дни на занимаемой должности были сочтены. «Дух приверженности к собственной группе всегда был слабым местом ученого сословия, опыт веков и свидетельства истории подтверждают эту грустную истину и указывают на потребность создания комитетов, согласно обширному проекту, который я имел честь вручить Вашему Сиятельству в 1813 г.», – писал Плятер министру Разумовскому404. «Комитеты», о которых шла речь в этом «обширном проекте», вскоре назовут «наблюдательными советами».

Заметив в 1814 г., что позиция Чарторыйского вновь упрочилась, Плятер стал часто обращаться к нему в связи с проектом, сообщая, что собирается публично защищать его в Петербурге, а также на шляхетском сеймике (он продолжал так называть дворянское собрание)405. Торжественный стиль речей секретаря Волынской комиссии Ф. Рудзского на этом собрании – свидетельство тому, насколько интенсивно в Житомире использовали негативный образ «ученых», угрожавших стабильности общества: «Суровое поляки несут наказание за то, что Правительство края безразлично к общественному образованию и полностью отдало его в руки преподающих. Это сообщество свыше двух веков держит его в своих руках, используя его лишь как средство для собственного развития и вовсе не ради общих потребностей и пользы всего народа [речь идет о шляхетской нации. – Д.Б.]»406.

15 ноября 1814 г. Плятер сообщил Чарторыйскому, что министр заверил его в скором создании университета в Кременце и пригласил разработать проект. Он прибавил, что опасается зависти со стороны Вильны и ожидает возвращения Александра I из Парижа. Этот проект, полный амбициозных планов, в начале 1815 г. был представлен Разумовскому407. В нем шла речь о превращении Волынской гимназии не в университет, как планировалось ранее, а в Кременецкий лицей. Такое решение в большей степени отвечало пожеланиям министра и его друга Ж. де Местра о высшем образовании элиты в закрытых учебных заведениях. Подтверждением действенности таких мероприятий стало создание Нежинского лицея графа А. Безбородко на Левобережной Украине и Одесского лицея герцога де Ришелье.

Для достижения своей цели Плятеру еще пришлось вести долгие споры с Виленским университетом и оказывать давление на Чарторыйского. Используемые для достижения цели методы в полной красе представляют характерные черты шляхетской ментальности. Директор гимназии Счиборский, обнаружив «дыру» в бюджете в 12 тыс. рублей ассигнациями, осмелился послать в Вильну критические замечания о прежнем и нынешнем состоянии финансов Комиссии по всем трем губерниям. Разгневанный Плятер направил Разумовскому письмо с просьбой сделать выговор этому наглецу, посягнувшему на святое, не знавшему, что счета – это не барское дело, а слово «гражданин» является достаточным залогом доброй славы в Кременце. Кроме того, Плятер добавил, что все это – следствие заговора учителей и что директором манипулируют трое братьев Ярковских, «терроризирующих ученое сословие». Плятер считал, что именно ему следовало поручить подготовку бюджета, а в конце добавил, что «Иосиф II вполне справедливо заметил, что предпочитает командовать четырьмя армиями, чем двумя учеными»408.

Чарторыйский, все еще не утвержденный на должности попечителя (это произойдет после прихода в министерство Голицына), в конечном итоге был поражен активной деятельностью волынских «граждан». В декабре 1815 г., не имея никаких полномочий, кроме поддержки шляхетского собрания, Плятер заявил учащимся и преподавателям Кременца, что отправляется со своим грандиозным проектом в Варшаву, чтобы убедить в его целесообразности князя Чарторыйского. Своим «заместителем» он назначил графа Р. Стецкого, а с собой взял преподавателя Лучинского, приятеля графа Яна Потоцкого, писателя-эрудита, который всеми фибрами души ненавидел Виленский университет. Плятер успел перед отъездом произнести панегирик в честь дворян, членов Волынской комиссии, и заявил, что будет просить Петербург представить их к награждению крестом Владимира третьей степени или Анны второй степени. В ответ на просьбу министр ответил, что предпочел бы для начала увидеть ясные счета.

Ясности, а точнее, укрытия имевшихся злоупотреблений можно было достичь, лишь отдалив от управления педагогов. Профессор Малевский, которого направили из Вильны в мае 1816 г. изучить состояние волынских школ, был глубоко удивлен увиденным – на губернском шляхетском собрании «граждане» собирались голосовать за распределение фондов, за их официальное изъятие из подчинения представителя университетского опекунского совета и за снижение процента отчислений на образовательные цели из бывших иезуитских имений.

Защитники духа Просвещения, которые еще оставались в Виленском университете, выступили против возвращения к анахронической системе управления, «которая привела к гибели страны», и против «возвращения к прежней польской анархии», однако их уже некому было слушать – Чарторыйский встал на путь, указанный Священным союзом409.

Куратор действительно согласился принять 23 сентября 1816 г. в Варшаве делегацию волынских шляхтичей в составе Плятера, Яблоновского, Стецкого и Феликса Чацкого. Делегация пыталась убедить князя в том, что работа законодательной комиссии близится к завершению и что теперь ее следует заменить губернскими «наблюдательными советами», т.е. шляхетскими выборными органами по управлению школами, но при этом не раскрывать полностью сути их деятельности, чтобы не вызвать протестов со стороны преподавателей. В начале 1817 г. секретарь комиссии Рудзкий, желая создать у Чарторыйского более благоприятное впечатление перед тем, как тот лично на месте проверит условия превращения Кременецкой гимназии в лицей (это название тогда впервые было использовано Рудзским), подготовил и выслал ему несколько докладных записок, в которых давал разъяснение относительно того, на каких условиях шляхта собиралась приватизировать это среднее учебное заведение. Делами прежнего Фонда национального просвещения могли отныне интересоваться лишь казенные палаты, т.е. государство, деятельность же Кременецкого лицея теперь должна была находиться в ведении выборных наблюдательных советов. Подчеркивалось, что не стоит и невозможно более заниматься поиском следов прежних иезуитских владений, поскольку все незаконные присвоения подпадают под действие права давности. Одновременно с этим был представлен проект, не менее масштабный, чем во времена Чацкого, а в сущности, фантастический для городка, где не было мощеных улиц. Планировалось расширить библиотеку, обустроить разные лаборатории, построить больницу, ветеринарный институт, механическую мастерскую, новый манеж и конюшни, пансионат, уездную школу, уже давно планируемую школу гувернанток, создать кафедры архитектуры, акушерства, хирургии, тригонометрии и астрономии410.

В 1817 г. Чарторыйский, приехав в Вильну, объявил о создании дирекции школ в составе четырех профессоров. Однако поездка его несколько разочаровала, он убедился в обоснованности критики со стороны шляхты с Украины. В апреле 1818 г., после Варшавского сейма, который стал одновременно вершиной и концом несбыточных обещаний Александра I об объединении Царства Польского с «польскими» губерниями империи и на котором Чарторыйскому удалось сказать царю несколько слов о намерении создать в Кременце лицей411, князь сразу же уехал на родную Украину. Он провел там все лето 1818 г., после того как сочетался браком в возрасте 47 лет с восемнадцатилетней Анной Сапегой. Решив лично ознакомиться с состоянием школьного образования, Чарторыйский посетил не только несколько уездных, но даже приходские школы в Луцке, Ворончине, Любаре, Волосовке, Махновке, Житомире и Виннице, оставив в журналах трех губерний замечания о методике преподавания, предметах, которые следует развить, и т.п., а также заехал в Меджибож, чтобы посетить учрежденную им в одном из своих дворцов уездную школу, однако застал там только учителей, ученики были на каникулах412. Путешествие князя Адама сопровождалось светскими встречами, все известные семьи спешили предстать перед человеком, которого еще было принято считать близким другом царя. По всей видимости, внимание местных помещиков очень льстило князю, о чем он не преминул сообщить своему старому отцу: «Много граждан собралось здесь. […] Кроме того, князь Евстахий [Сангушко. – Д.Б.], кое-кто из уездных маршалков и даже губернатор генерал Гижицкий провели здесь несколько дней. Это собрание дало нам случай организовать многочисленные балы, на которых моя жена много танцевала»413.

Длительное пребывание Чарторыйского на Украине сыграло решающую роль в подготовке превращения Кременецкой гимназии в элитарное заведение согласно пожеланиям землевладельческой шляхты и в духе требований Петербурга. Впоследствии, уже в эмиграции, выпускники лицея, ежегодно с 1837 г. собиравшиеся на т.н. Кременецкие вечера (Biesiada Krzemieniecka) в одном из изысканных парижских ресторанов, будут постоянно подчеркивать исключительность и элитарность Кременецкого лицея, а также вспоминать известных кременчан, таких как Юзеф Джевецкий, участник восстания Т. Костюшко, или командующий Придунайским легионом Кароль Князевич, избранный предводителем шляхты Кременецкого уезда. Эту апологетическую традицию в 2003 г. продолжил Рышард Пшибыльский, издав упоминаемую нами ранее книгу.

Князь принял решение, несмотря на протесты Виленского университета, об увольнении упрямого директора Счиборского, а также других несговорчивых преподавателей и осуществил давнюю мечту Разумовского, создав в 1811 г. институт почетных директоров, и нашел идеального директора для лицея. Им стал крупный волынский землевладелец и известнейший поэт и драматург польского классицизма Алоизий Фелинский, автор гимна в честь годовщины провозглашения Царства Польского Александром I. Этот гимн лег в основу знаменитой песни «Boїe co Polskк» (Боже, храни Польшу). Фелинский, как и Ян Потоцкий, будучи знатоком литературы и искусства, в то же время располагал крупным состоянием, что делало его идеальным кандидатом на должность директора с точки зрения польских помещиков, желавших контролировать школьное образование. У него не было ученой степени, но для Европы, где вновь на троны возводили королей, для России, где царил Аракчеев, и для Волынской губернии с Филиппом Плятером во главе это было скорее преимуществом, чем изъяном. Чарторыйский безуспешно пытался убедить профессоров Виленского университета в том, что благодаря такому человеку к должности директора лицея будут относиться с большим уважением, чем если ее займет скромный университетский ученый414.

Итак, все было готово к преобразованиям, отвечавшим духу шляхетской элиты: 4(16) декабря 1818 г. Александр I подписал указ о создании Кременецкого лицея, в котором говорилось, что подписанный царем акт от 29 июля 1805 г. относительно гимназий в Волынской губернии не принес ожидаемых результатов и что Волынская, Киевская и Подольская губернии находятся в удалении от Вильны и в обязательном порядке нуждаются в учебном заведении высшего типа, которое могло бы, хотя бы частично, заменить университет для дворянской молодежи. В связи с этим было приказано переименовать гимназию в лицей и как можно скорее заняться претворением в жизнь этого распоряжения на основании подготовленного устава и фондов, выделенных на образование415.

Претворение в жизнь, как оказалось, требовало времени. Удалось изменить лишь название, а устав лицея, подвергшийся серьезному редактированию, по разным причинам так и не был утвержден. Одной из основных причин было отсутствие на месте попечителя Чарторыйского. Считая вопрос решенным, он уехал на два года показывать молодой жене Европу. В свою очередь, профессура Виленского университета приступила к контратаке. В Российской империи между тем начинался период реакции (в 1818 г. Киевская губерния была выведена из-под опеки Виленского университета), и властям становилось все более понятно, что инициатива волынской шляхты, хоть и подчеркивающей свой аристократизм, все-таки является поддержкой польской идеи. Кроме того, вскоре после своего назначения Фелинский умер, что глубоко огорчило Чарторыйского. Когда же князь вернулся, было уже слишком поздно.

Проект устава лицея действительно был направлен против зарождавшейся и немногочисленной интеллигенции. Чарторыйский, который когда-то был ярым поборником идей Просвещения, теперь поддерживал предложения Рудзкого. Лицей был полностью передан в ведение попечителя, связь с Виленским университетом ограничивалась ежегодными отчетами «для сведения». Поскольку средства поступали только от одного мецената, контроль, и не только в финансовой сфере, за функционированием лицея, как и предусматривалось, был возложен на попечительский совет, трех членов которого должны были избирать на дворянском собрании. Таким образом, грубо нарушались принципы работы собраний, определенные Жалованной грамотой Екатерины II, не говоря уже о нарушении принципов народного просвещения, провозглашенных в 1803 г. Совет в уезде должен был возглавлять почетный директор (Джевецкий), а также два духовных лица, определяемых луцким и каменецким католическими епископами. Тем самым был положен конец светским тенденциям в образовании, унаследованным от польской Комиссии национального просвещения 1773 г. Избираемые на трехлетний срок, члены комиссии должны были собираться четыре раза в год для одобрения решений о приглашении, назначений и освобождения от должности преподавателей, кроме того, они могли вносить изменения в программы и перечень дисциплин. Преподаватели лишались инициативы и превращались лишь в исполнителей, которые получают плату и слушаются приказов своих щедрых добродетелей416.

Минист А.Н. Голицын представил достаточно много дополнительных замечаний по этому проекту. Это было связано с наступившим периодом крайних ограничений в распределении рангов и чинов (о чем еще пойдет речь). Власти не могли смириться с мыслью, что Кременецкий лицей будет сам присваивать степень студента или кандидата, так как опасались перепроизводства носителей чинов, связанных с этими академическими степенями. Голицын также не мог согласиться с давним желанием лицея самому, без помощи из центра, заниматься цензурой публикаций на Украине, кроме того, он хотел довести до конца расследование дел по присвоению бывших иезуитских владений.

Борьба, которую вели как окружение Филиппа Плятера, так и сам Чарторыйский до 1824 г., т.е. до момента, когда волынские и подольские учебные заведения официально были переподчинены Харьковскому университету, положив тем самым конец культурным амбициям поляков, лишь указала на существование тупиковой ситуации, возникшей в результате столкновения двух сил: с одной стороны, силы незыблемого сословного общества, привыкшего подчиняться приказам, и новой силы, в основе которой лежало знание.

В 1821 – 1822 гг. авторы волынских проектов с помощью Рудзского, неутомимо писавшего письма то попечителю, то министру просвещения, пытались преодолеть отрицательное отношение Вильны к предпринимаемым инициативам. Обвиняемые Вильной в увековечении польской анархии, активнейшие члены Житомирского дворянского собрания, напротив, представляли себя в роли достойных наследников Комиссии национального просвещения 1773 г. В обширных обращениях они доказывали, что действовали точно так же, как и их предки, которые заботились о сохранении свободы шляхетского сословия и бескорыстные «гражданские» чувства которых польское правительство так и не оценило. Рьяное выставление себя в роли единственных защитников гражданских добродетелей было своего рода защитой, которая, как оказалось, предвосхищала пока еще малозаметную, но уже предвидимую угрозу со стороны воспитанников школ, которые, проникшись мировоззрением своих учителей, станут действительно угрожать в 1823 – 1824 гг. существовавшей системе, в основе которой лежало благородство происхождения.

В это время «граждане» еще продолжали считать, что только они могут сохранять и развивать единственную оставленную в их распоряжении сферу управления – образование. В ответ на просьбу Голицына от 12 января 1821 г. представить наконец план решения вопроса о прежних иезуитских имениях волынские комиссары 4 ноября 1821 г. выступили с защитной петицией, в которой выразили nec plus ultra аристократический тезис об обязательном контроле за образованием. В качестве необходимого условия для предотвращения тревожного развития «духа корпоративности» среди представителей университетов авторы документа настаивали на том, чтобы признать любые притязания утратившими силу за истечением срока давности и подтвердить права нынешних владельцев. Подписавшие это обращение заявляли, что не понимают, почему им запрещается вмешиваться в учебный процесс, тогда как всеми царскими министрами просвещения этот принцип отстаивался. Правда, у «граждан» не было дипломов, но разве они не были всесторонне образованы? Профессура, стремящаяся стать отдельной кастой, по мнению «граждан», отличалась спесью и высокомерием. Вместо того чтобы во главе кафедр поставить профессоров из числа честных дворян, Виленский университет предпочел «заполнить их заурядными лицами, но зато избранными среди своих […], правительство, беспокоящееся о нуждах края, должно осознать необходимость поручить специальным органам контроль за учреждениями, занимающимися преподаванием и воспитанием. Поскольку местные дворянские институции сохранили свои прерогативы в судах и старательно [?! – Д.Б.] их исполняют, то представляется ненормальным то, чтобы Министерство народного просвещения было лишено их помощи». Далее в документе проявилось пренебрежительное отношение к «ученым»: «В нынешней ситуации единственным в южных губерниях исполнителем всего, что касается образования, является университет; он действует через своих членов, которые одновременно занимаются также контролем, то есть он является и судьей, и ответчиком […]. Практически невозможно, чтобы такой орган, в который входят лица, занятые исключительно научными теориями, и в результате этой особенности неспособный детально разобраться в потребностях края, мог приспособить образовательную систему к общественной жизни и точно оценивать результаты собственной деятельности».

Отвергавшее идею карьеры на основании заслуг, польское благородное сословие на Украине было крайне далеко от понимания мятежных настроений, охвативших шляхетскую молодежь Вильны, которая, подобно оппозиционным движениям в Европе, создавала тайные союзы и общества (правда, в процентном отношении в них состояла небольшая группа учеников и студентов). Единственное, о чем мечтала земледельческая шляхта – это возможность выделения шляхетской элиты в отдельную группу в рамках Российской империи; она обольщалась надеждой, что Петербург позволит ей подобную изоляцию. Стремясь контролировать воспитание подрастающих поколений, «граждане» надеялись не только сохранить свои помещичьи привилегии и судебную власть, но и считали, что принимают участие в политической борьбе Священного союза против революционной гидры: «Подобное взаимовыгодное сотрудничество могло бы предотвратить возникновение ситуации, которая в настоящее время сложилась в Европе, везде, где Отцы Семейств и Граждане лишены какого-либо влияния»417.

Виленский университет, проинформированный о претензиях волынской земледельческой шляхты (министр просвещения не без удовольствия наблюдал за нараставшим конфликтом между Вильной и Кременцом, которым он не преминул воспользоваться, хотя и совсем в ином, чем хотела шляхта, ключе), дал резкий ответ, поставив под сомнение дух «гражданства» помещиков. Профессора Виленского университета представили педагогическое сообщество не как вредное исключение в сословном обществе, а как истинного учителя народа (в этом случае речь шла не только о шляхте) и смело отвергли идею верховенства шляхты418.

Если бы попечитель Чарторыйский присутствовал во время этой теоретической дискуссии, имевшей огромное значение, он, скорее всего, принял бы сторону шляхты, судя по тому, что, отправляясь в 1819 г. в длительное путешествие, он оставил почетным директорам рекомендации, свидетельствующие о его новом убеждении в необходимости привлечения помещиков к обучению, как в материальном, так и воспитательном и педагогическом плане. Отказ Чарторыйского от просветительских идеалов в данном случае проявился с наибольшей очевидностью. Он писал, что прежде всего следует заботиться о том, чтобы школы, центры науки и гражданского духа, стали также центрами религиозности и хороших обычаев. Следовало, по его мнению, поддерживать тесные связи с местным духовенством. Кроме того, князь, который раньше был ярым поборником идей Просвещения, заявлял, что морального юношу всегда необходимо ставить выше хорошего ученика. Он высказывался за то, чтобы воздвигнуть плотину перед волной деморализации, с которой в то же время боролись царские власти. Обычные директора и преподаватели казались ему слишком неблагонадежными для того, чтобы доверить им искоренение зла, тогда как почетные директора, о добродетели которых можно было судить по их состояниям, должны были стать защитниками не только веры, но и социальной стабильности. А в этом нуждался не только Кременецкий лицей, но и другие школы, куда чиншевая шляхта зачастую посылала своих сыновей. Чарторыйский писал, что к основным причинам смуты в крае следует отнести неразумное стремление выбиться в люди и пренебрежение детей к социальному статусу родителей, что, к сожалению, было характерно для всей польской молодежи (необходимо подчеркнуть, что на тот момент еще не было раскрыто ни одного тайного общества ни в школах, ни в университете). Хорошее воспитание дается дома под присмотром родителей. Но насколько может быть воспитан ребенок, если его учат презирать положение родителей, их способ мышления и поведения? Чарторыйский, не видя необходимости перечислять досадные последствия таких настроений, подчеркивал, что почетные директора сами смогут решить, насколько важно, чтобы, изучая необходимые предметы, ученики не почувствовали недовольства своим положением, чтобы они утвердились в мысли, что тот, кто поднимется выше данных ему возможностей, тем самым уготовит себе тяжелое и тревожное будущее. Учеба же должна была, по его мнению, прежде всего готовить к надлежащему исполнению отведенной каждому сословию роли и обязанностям, которые ему присущи419.

Видение образовательной системы польской землевладельческой шляхтой Украины совпадало с эволюцией образовательных идей во всей империи. Отметим, что директивы Чарторыйского совпадали с образовательной политикой Голицына и предсказывали формулу А.С. Шишкова 1824 г., считавшего, что «науки полезны только тогда, когда, как соль, употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание в них имеет». Тем не менее польская шляхта на Украине и в Литве отныне уже не могла сохранить автономию в области культуры, которой до этого времени пользовалась, поскольку национальный фактор в новых условиях становился препятствием. В 1824 г. Чарторыйский предпринял последнюю попытку добиться утверждения устава лицея для Кременецкой гимназии, но, несмотря на то что он указывал на царящее спокойствие среди учеников гимназии по сравнению с политическими волнениями в других заведениях учебного округа (особенно в Вильне), попытка оказалась безуспешной420. Чарторыйский был отстранен от исполнения обязанностей попечителя Виленского учебного округа, а контроль над всеми польскими учебными заведениями Украины был передан Харькову. Они продолжали пока оставаться польскими, а после 1830 г. полностью подверглись русификации.

Тем не менее необходимо отметить огромную роль развития сети школ в изучаемом регионе. Протоинтеллигенция, которую так готовно поддерживали до 1815 г., а затем столько же усердно подавляли на протяжении 1820-х гг., продолжала свое развитие, начиная серьезно угрожать старым сословным структурам. Когда в 1828 г. С.Г. Строганов задумал еще в большей степени приобщить дворянство к контролю за школами империи, Сперанский, который вновь был в милости и, более того, стал опорой режима Николая I, в красноречивой форме предостерег от подобных шагов. Он указал на то, что дворянство, несомненно, может во многом оказаться полезным, но при условии исключения из этого процесса Дерптского и Виленского учебных округов в связи с характером существующих там институций и «чрезмерной» склонностью жителей соответствующих губерний к образованию421.

Шляхетские учебные заведения: окно в открытое общество или тупик?

Итак, чрезмерная склонность к образованию становилась тревожным фактом, нарушавшим культурное, социальное и столь хрупкое национальное равновесие в Российской империи. Власти не могли этого не замечать.

По состоянию на 1809 г. в пяти учебных округах (Петербургском, Московском, Харьковском, Казанском и Виленском) в 32 гимназиях училось 2838 учеников, из которых почти половина, а именно 1305, проживала в Виленском учебном округе. В 126 уездных школах насчитывалось 12 839 учеников, из них больше половины, а именно 7322, находилось в ведении Виленского университета. В 1824 г. относительный вес «польских губерний» снизился, однако в их начальных и средних школах обучалось 22 720 человек, что составляло 30,2 % от всех учащихся империи и почти вдвое превышало количество учеников в наиболее (из всех остальных) крупном Харьковском учебном округе (12 660 учащихся)422.

Среди польских средних учебных заведений школы на Правобережной Украине отличались своими размерами. Начиная с 1810 г. Кременецкая гимназия, впоследствии лицей, стала самым крупным учебным заведением Виленского учебного округа. До присоединения к Харьковскому учебному округу количество учащихся с 1805 по 1822 г. возрастало следующим образом:

1805 – 280

1806 – 422

1807 – 434

1808 – 404

1809 – 413

1810 – 612

1811 – 693

1817 – 519

1818 – 545

1819 – 567

1820 – 630

1821 – 678

1822 – 685

Три из пяти крупнейших польских учебных заведений находились на Правобережной Украине: гимназия в Виннице и школы базилиан в Баре и Любари (к ним следует отнести также переданную в 1818 г. в ведение Харьковского учебного округа школу в Умани, где польский язык преподавался до 1830 г.), в которых в зависимости от года обучалось от 400 до 500 детей. Уездная школа Межирича в 1822 г. насчитывала от 300 до 400 учеников, в других учащихся было гораздо меньше. В Житомире, Луцке, Теофильполе, Владимире, Каменце, Меджибоже училось по 100 – 200 учеников, а в Клевани, Домбровице и Олыке – менее ста. Общее количество учеников в польских учебных заведениях Правобережной Украины выглядело следующим образом:

Среди всех восьми «польских губерний» Волынская занимала второе место по количеству учащихся (20,5 %), на Подольскую губернию приходилось всего 10 %. Иной была ситуация в Виленской губернии, ставшей на протяжении 1803 – 1831 гг. крупнейшим учебным центром Российской империи (1808 г. – 300, 1824 г. – 900, 1830 г. – 1300 учащихся), намного опережавшим Московский и Дерптский учебные округа. Однако среди студентов здесь было немного выходцев с Правобережной Украины – например, в 1822/23 учебном году на 825 виленских студентов приходилось лишь 6,66 % выходцев из Волынской губернии, 3,51 % – из Подольской и 2,06 % – из Киевской.

Не вдаваясь в подробный анализ содержания учебных программ, стоит все же отметить, что чрезмерная склонность к образованию, на которую обратил внимание Сперанский, свидетельствовала о том, что дети и их родители питали доверие к учебным заведениям и связывали большие надежды с образованием. Подготовка преподавателей и качество учебных программ в целом не вызывали нареканий со стороны аристократов-наставников Кременецкого лицея. Распространенное, хотя и общее понимание идей Просвещения способствовало тому, что в школе видели источник знаний и культуры, необходимых как в повседневной жизни, так и для сохранения собственной идентичности. Несмотря на достаточно поверхностное, «сарматское» восприятие идей Просвещения, в этих землях существовало, особенно среди бедной шляхты, понимание того, что школа обеспечивает социализацию и прививает идеалы, к укреплению которых регион стремился уже более полувека. Хотя планы преподавания прикладных дисциплин остались нереализованными, профессиональная подготовка даже в университете находилась на начальном этапе (медицина, педагогика, богословие), но, несмотря на отмеченные нами трудности, дирекция учебных заведений, подчинявшихся Виленскому учебному округу, вела централизованную подготовку учебников и разрабатывала методику преподавания. Именно эти настроения при благоприятных условиях могли бы повлиять на создание протоинтеллигенции. Впрочем, после 1831 г. некоторые из выпускников станут уже в эмиграции инженерами, врачами, техническими специалистами в разных отраслях, литераторами. Преподавание права, крайне необходимого в условиях модернизации общества, велось в средних учебных заведениях по учебнику Г. Стройновского, излагавшего принципы гражданского воспитания, основанные на «естественном праве». Однако в обществе, где понимание законодательства носило риторический, а не практический характер, а все юридические и судебные должности распределялись по праву рождения, содержание преподаваемого предмета противоречило как устоявшейся польской шляхетской практике, так и российской сословной структуре. Подобным же образом лекции профессора экономии Кременецкого лицея Хоинского, автора учебника, написанного под влиянием А. Смита, Ж.Б. Сэя и Л.Г. Жакоба, готовили учеников хотя бы к теоретическому усвоению мысли об отмене барщины в помещичьем хозяйстве. На занятиях проповедовались идеалы, глубоко отличавшиеся от принятых в семьях учеников. Из стен учебных заведений Правобережной Украины вышли польские поэты Северин Гощинский, закончивший школу в Умани, Юлиуш Словацкий, сын профессора Кременецкой гимназии, которому удалось выразить весь трагизм взаимоотношений польских помещиков и украинских крепостных.

Обратимся вновь к положению дел на Правобережной Украине. Почти все учащиеся учебных заведений Правобережной Украины происходили из землевладельческой или чиншевой шляхты, что было заметным отличием от других школ Российской империи. Здесь не были знакомы со становящейся все более серьезной для российского дворянства проблемой разночинства. Статистические данные за 1826 г. отражают реальную картину происходившей в великорусских гимназиях экспансии разночинцев, в то время как в Виленском учебном округе случаи приема на учебу детей разночинцев были единичны. В учебных заведениях Петербургского, Московского, Харьковского, Казанского и Дерптского учебных округов из 4309 учеников 1691 – это сыновья дворян, включая придворных сановников, остальные были детьми чиновников, купцов, мещан, ремесленников, солдат, православных священников, свободных крестьян и даже нескольких крепостных. В Виленском учебном округе шляхтичей насчитывалось 1952 на 2224 гимназиста. Среди немногочисленных простолюдинов здесь были преимущественно мещане (121 ученик), сыновья священников, скорее всего униатских (65 учеников), и крестьяне (85 учеников), скорее литовские, чем украинские423.

Из приведенных данных видно, что у учащихся на территории Виленского учебного округа не было причины опасаться первых шагов, предпринятых в 1811 г. А.К. Разумовским с целью сохранения прежних социальных структур. Согласно § 14 Акта об основании университета (1803 г.) студенты дворянского происхождения, которые только поступили в университет, причислялись к 14-му чину; кандидат на степень магистра равнялся 12-му классу, магистр – девятому, а доктор – восьмому классу. Указом от 11 ноября 1811 г. студенты из податных сословий освобождались от своего статуса только после завершения университетского курса (без указания срока учебы). Как отмечалось в указе, это должно было предотвратить запись на обучение лиц, которые хотели бы избежать подушного оклада и жить «в лени»424. После 11 марта 1814 г. борьба с плебейством становится интенсивнее. Разумовский решил отказать в предоставлении звания студента выходцам из податных сословий. Отныне их надлежало считать «вольными слушателями», следовательно, они не получали степени, соответствующей тому или иному рангу. Начиная с этого времени от поступающего в университет требовали в обязательном порядке подтверждения дворянского звания425.

Ректор Виленского университета Ян Снядецкий выступил с решительным протестом. Он писал: «Подобное распоряжение сократит класс образованных людей [gens de lettres – во французском оригинале письма; необходимо отметить, что Снядецкий выделяет эту группу людей. – Д.Б.] и поставит его наравне с низшим классом обитателей края. Университет был вынужден распространить данный указ, который остудит рвение к науке среди учащихся губернии. Отказ от данного закона, который принят, похоже, лишь только для того, чтобы навредить распространению просвещения, и который из-за этого полностью противоречит добродетельным намерениям императора, представляется в высшей степени необходимым»426.

В письме к А. Чарторыйскому ректор указывал на то, что положения закона противоречат провозглашенным в 1803 г. принципам: «Всеобщее образование не может быть монополией одного сословия жителей. Человек, который добивается звания благодаря своим знаниям, не может быть внесен в ревизские сказки, поскольку в них не включается даже тот, кто имеет самый низший чин…» Назвав Разумовского «наихудшим врагом человечества», Снядецкий подчеркивал, что страна лишится образованных и талантливых людей, если не будет их искать среди всех слоев населения. Богатые люди, по его мнению, не всегда склонны к учебе, ревизские сказки же несли смерть человечеству и просвещению427.

Снядецкий, конечно, знал, что большинство студентов в его обширном округе принадлежат, как уже отмечалось, к шляхте. Можно ли считать, что его возмущение на самом деле было лишь связано с желанием пойти на принцип? Без сомнения, нет: этот образованный человек, действительно искренне защищая принцип открытости образования для простолюдинов, в то же время понимал, какие последствия может повлечь за собой для учащихся «польских губерний» требование подтверждения своего происхождения.

Массовая дискриминация тех, кого царские чиновники пытались пока еще безуспешно лишить дворянского звания, могла бы разрушить систему школьного и университетского образования в западных губерниях. С точки зрения социальной структуры Российской империи польская чиншевая шляхта представляла такую же опасность, как и разночинцы.

Сохранение права чиншевой шляхты посылать своих сыновей на обучение, возможно, является примером наиболее продолжительного проявления шляхетской солидарности. Именно наличие образования коренным образом отличало беспоместную шляхту от других сословий и в определенной степени способствовало поддержанию ее былого статуса. Вплоть до конца XIX в. количество «худородных шляхтичей» в этих краях приводило царскую власть в ступор: большинство из них закончило учебные заведения еще до Ноябрьского восстания.

В факультетских журналах Виленского университета обращает на себя внимание отсутствие записи о социальном происхождении студентов. Графа для записи о подтверждении благородного происхождения с 1814 г. вплоть до 1823 – 1824 гг. обычно не заполнялась, а если и была заполнена, то содержала информацию о выдаче свидетельства о происхождении предводителем дворянства одного из уездов. Сложно сказать, насколько данные свидетельства были достоверны. Иногда встречается запись о необходимости представить подтверждение происхождения, но, очевидно, никто никогда не представлял таких документов. В 1820/21 учебном году лишь 75 студентов из 651 представили требуемые документы. Но даже впоследствии, после 1824 г., вопрос о достоверности этих документов, тогда уже представляемых значительно чаще, остается открытым.

Исходя из того, что нам известно о стремлении предводителей шляхетских собраний Волыни ограничить доступ к образованию кругом избранных и оказать давление на «класс образованных людей», представляется очевидным, что Кременецкая гимназия, называемая впоследствии лицеем, отличалась избранностью состава учащихся по сравнению с другими учебными заведениями. Впрочем, условием превращения гимназии в лицей была ее «элитарная чистота», о которой заботились как Голицын, так и Чарторыйский. В 1817 г. последний выразил удивление в связи с тем, что среди 519 учащихся лицея было пятеро юношей из податных сословий. Директору Счиборскому пришлось оправдываться и предъявить доказательства того, что сам городничий освободил этих мещанских детей от подушной подати, благодаря чему они получили право поступления в Кременецкий лицей428.