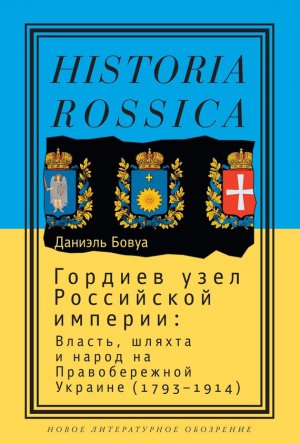

Гордиев узел Российской империи. Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793-1914) Бовуа Даниэль

– 30 сентября 1838 г. Эконом З. Добровольский избил до смерти крепостного. Избежал какой-либо ответственности.

– 10 декабря 1838 г. Эконом А. Массальский избил крестьянку; она умерла через три дня. Его продержали месяц в тюрьме за свой счет (это означало, что он мог заказывать еду и иметь прислугу), затем «для очищения совести, предав его церковному покаянию по назначению духовной власти, взыскать от него прогонные деньги».

– 12 января 1839 г. Эконом Трипольских А. Новицкий ударил беременную, родившую после этого мертвого ребенка. За эту «оплошность» две недели провел под арестом в полиции за свой счет.

– 12 января 1839 г. К. Мировский, эконом помещика В. Бущинского, за избиение, приведшее к смерти, был посажен в тюрьму на три недели за свой счет, к нему была применена исключительная строгость – ему запрещалось занимать данную должность впредь.

– 31 мая 1839 г. Эконом Браницких А. Олехневич избил до смерти крепостного. Суд решил: «Смерть крестьянина почесть естественной и дворянина не обвинять». Приняв во внимание жалобы крестьян на беспричинные наказания, он призвал помещика к большей сдержанности.

– 16 августа 1839 г. Эконом К. Кшижановский482 побил до смерти крепостного. Эту смерть отнесли на счет Божьей воли, виновник, получив предупреждение, был оставлен на свободе.

– 19 августа 1839 г. Эконом С. Бжозовский483 побил беременную женщину, что привело к преждевременным родам. Был под арестом две недели за свой счет.

– 12 октября 1839 г. Служанка Босючкова повесилась после порки, устроенной помещицей Г. Ероминской. Решено: «случай смерти Босючковой признать последовавшим от собственного ее произвола» и не беспокоить землевладелицу.

– 31 декабря 1839 г. Эконом Ивашкевичей Вежемский484 избил до смерти крепостную, за что был лишен места и посажен на хлеб и воду на две недели. Наказание было сильнее, если жертвой оказывалась женщина, это характерно и для следующего случая.

– 5 января 1840 г. За такое же преступление 24 неделями ареста был наказан эконом Браницких, В. Городецкий. Его обязали дать сумму в 80 копеек (!) на сирот.

– 16 января 1840 г. Помещик А. Августинович избил крепостную, родившую в результате этого мертвого ребенка. Его посадили в тюрьму на три месяца за свой счет.

– 24 января 1840 г. Землевладелец Карпицкий избил крестьянина, который после этого повесился. Помещику было вынесено суровое порицание за то, что произвел наказание на Пасху.

– 24 января 1840 г. Гурский, эконом Браницких, убил двух старушек. Три дня его держали в полиции, а затем запретили исполнять обязанности, «за невнимание при наказании на болезненное положение старого человека».

– 27 января 1840 г. М. Франковский, эконом государственных имений Уманского уезда (конфискованных у Потоцкого), за убийство крестьянина был задержан на неделю в полиции и получил серьезное взыскание.

Приведенные примеры вынесенных приговоров сегодня кажутся совершенно возмутительными; они не охватывают даже трех лет и касаются лишь одной губернии. Можно представить себе, какой была жизнь украинских крепостных на протяжении многовековой рабской зависимости. Стоит отметить, что в этих приговорах, преимущественно направленных против экономов шляхетского происхождения, даже не считали нужным указывать фамилии жертв, и эта анонимность жертв усугубляет впечатление пренебрежительного отношения шляхты к крестьянскому миру.

Шляхта, жившая на Правобережной Украине, не могла себе представить, что судебные решения могли быть иными. Хенрик Жевуский в «Воспоминаниях Соплицы» (1839 г.) наивно прославляет тех шляхтичей, которые добровольно, без принуждения со стороны полиции приходили в суд и ради искупления вины определяли себе сами несколько недель покаяния (глава «Пан Лещиц»). Не тем ли самым восхищается в «Пане Тадеуше» Адам Мицкевич, вкладывая в уста Войского такие слова:

- То время доброе давно умчалось, паны,

- Когда шляхетские разнузданные страсти

- Обуздывать могли без полицейской власти,

- И свято верили и уважали право,

- Порядок с волей был, и шла с богатством слава!

Именно поэтому ксендз Робак с пониманием отпускает грехи Ключнику, который позволил себе «на беззащитного… поднять оружье»: убийство крепостного вообще не считалось преступлением!

Стоит отметить, что снисходительное отношение к преступлениям такого рода практиковалось только в отношении шляхты. Когда же виновником становился крестьянин, которому повезло (а это, как уже говорилось, было редкостью) стать экономом, то его наказывали по всей строгости. Так, 13 сентября 1839 г. тот же Киевский суд присудил 25 ударов розгами крестьянину-эконому, который с согласия своего помещика С. Ясинского наказал крепостного, покончившего затем жизнь самоубийством. Эконома вскоре выслали, участие помещика не было принято во внимание. Подобная история произошла и с Беньковским, экономом Браницких, чье шляхетское происхождение вызывало сомнения. 26 ноября 1839 г. за принуждение крепостных к работам он был приговорен к трем месяцам тюрьмы и крупному штрафу, ему также было запрещено в дальнейшем занимать должность эконома. Итак, отношение к крепостным хуже, чем к скоту, было исключительной привилегией шляхты и дворянства. Все это осуществлялось при молчаливом согласии внимательно следившей за происходящим судебной власти, которая также состояла из людей шляхетского происхождения.

28 сентября 1839 г. Бибиков, принимая во внимание всю серьезность ситуации, подготовил «Проект предложения уездным предводителям дворянства» и поручил гражданским губернаторам трех губерний распространить его среди заинтересованных лиц. В этом проекте высший представитель царской власти говорит о гнетущем впечатлении, которое на него произвели полученные донесения, и призывал предводителей шляхты проявить здравый смысл, ссылаясь на моральные принципы и благо крепостных. Подобный текст был распространен и среди исправников, уездных полицейских начальников, с призывом следить за порядком485. Разоблачая злоупотребления, Бибиков одним выстрелом убивал двух зайцев: с одной стороны, закладывал фундамент для верховенства центральной российской власти над судебными органами, действовавшими на Украине, а с другой – подрывал среди поляков доверие к возможным сторонникам «друга народа» Ш. Конарского. После ликвидации «заговора» царские власти превратились в единственного защитника крепостных.

Как облегчить крестьянскую долю?

Пополняя свое досье, генерал-губернатор 28 ноября 1839 г. просил предоставить данные о количестве крепостных, сосланных помещиками в Сибирь за предыдущий год. Однако в этот раз результаты не оправдали его ожиданий. Сведения поступили лишь от трех шляхтичей из Подольской губернии – Седроцкого, Ижицкого и Сулатицкого и двух русских помещиков из Киевской губернии (Ф. Уварова и М. Протопопова). Однако это не помешало губернскому прокурору предложить в письме к Бибикову от 4 декабря 1839 г. лишить польскую шляхту права ссылки крестьян в Сибирь. «Многие, – писал прокурор, – без сомнения питают мщение к крестьянам своим», часто выдававшим их властям во время Ноябрьского восстания. Он подчеркивал, что помещики держат зло на крестьян и за то, что те осмеливаются подавать жалобы царским властям. И хотя в 1826 г. предводителям дворянства предлагалось вести тайное наблюдение и противодействовать высылке крепостных, прокурор не питал к ним доверия, поскольку они, «принадлежа сами к сословию помещиков, едва ли могут быть всегда бесстрастными в сем отношении». Он предлагал отменить статью 601 т. IX и статьи 319, 320, 321 т. XIV Свода законов, где предоставлялось это право землевладельцам, а надзор за крестьянами – полностью передать в ведение государственной полиции486.

Через полгода, 2 июля 1840 г., Бибиков обратился к представителям шляхты по крестьянскому вопросу в более торжественной форме, выслав с подтверждением о получении уездным предводителям циркуляр, напечатанный на трех больших листах. Он отмечал, что в трех порученных ему губерниях крестьяне подвергаются слишком большой эксплуатации и притеснению, а также винил за пренебрежение своими обязанностями тех владельцев, которые передавали всю власть управляющим. В следующей главе мы убедимся в том, что злоупотребления части помещиков станут основанием для безжалостной борьбы с огромной группой безземельной шляхты и для проведения широкомасштабной акции по пересмотру ее статуса, которая приведет к ее деклассированию. Пока же отметим, что генерал-губернатор затеял беспроигрышную игру и, опираясь на соответствующие судебные документы, мог утверждать, что экономы вышли «из низшего класса людей, не образованные и нимало не понимающие возлагаемой на них обязанности». Эти люди, подчеркивал Бибиков, избирались на основании шляхетской солидарности и были привязаны к своим хозяевам долговыми обязательствами. Все их мысли были направлены лишь на то, как забрать у крестьян последнее, и с этой целью они шли на неслыханные меры, заковывали крепостных в кандалы, брили наголо и т.п. Далее он затрагивал один из наиболее возмутительных моментов в отношениях между крепостными и помещиками – огромное количество самоубийств. Бибиков подчеркивал, что их процент выше, чем в остальной части Российской империи. Страх перед наказанием был настолько велик, что несчастные решались умереть, чтобы избежать издевательств помещиков. За два года и пять месяцев пребывания на должности генерал-губернатора Бибиков зарегистрировал свыше 500 случаев крестьянских самоубийств. Документ заканчивался напоминанием о распоряжении от 6 сентября 1826 г., согласно которому предводителей дворянства обязывали своей властью предотвращать преследования помещиками крепостных, а также информировать об имевших место злоупотреблениях487.

Ответы предводителей шляхты на это развернутое письмо были достаточно лаконичны. Они подтверждали его получение и обещали действовать в соответствии с законом. Часть указывала на то, что в этом направлении уже приняты некие меры. Два уездных предводителя позволили себе высказать замечания, крайне характерные для миропонимания польских помещиков того времени.

Предводитель дворянства Овруцкого уезда считал, что ослабление дисциплины сложно было бы осуществить на практике, поскольку крестьяне отличаются особой ленью и нерадивостью. Кроме того, добавлял он, не следует верить всем жалобам. Реакция Бибикова была жесткой – умело используя имеющиеся аргументы, он указал на необходимость подчиниться данному распоряжению: «Ибо по долгу звания вашего и лежащей обязанности стремиться к пользам предводительствуемых вами дворян, невозможно вам не знать в подробности положения, быта, образа жизни и поступков владельцев…»488

Ответ предводителя Винницкого уездного дворянства В. Здзеховского, в свою очередь, дает представление об особенностях шляхетского сознания и умении с легкостью находить готовые объяснения, когда речь идет о крестьянских бедах. Причиной самоубийства крепостных, по его мнению, чаще всего было чрезмерное пьянство, а не крайняя жестокость господ. Подобным образом обстояли дела и с кражами. Предводитель выражал сожаление, что из-за подобных случаев помещики попадают под подозрение правительства, и приводил контраргумент, который повторялся шляхтой на протяжении не только XVIII, но и XIX в.: в действительности, пишет В. Здзеховский, виной всему евреи, травящие крестьян водкой. Именно из-за них не удается улучшить положение крепостных. Доведенные евреями до крайней черты бедности, крестьяне совершают самоубийства. Те же из крестьян, кто действительно совершил преступление, на подобные меры не идут, а бегут в бессарабские и херсонские степи, не думая о возвращении. Избавление от евреев, писал Здзеховский, приведет к тому, что крестьяне станут здоровее; пока же таких, судя по рекрутским наборам, найти все сложнее. В том, что касалось злоупотреблений экономов, предводитель, напротив, отмечал лишь их моральные добродетели и чувство приязни к простому люду…

Бибиков был вынужден признать, что из 500 самоубийств за два года «лишь» 50 были следствием жестокости помещиков. Он не согласился с тем, что остальные случаи были вызваны пьянством. В то же время и он не видел корня проблемы, а именно того, что крестьяне доведены до крайней бедности и отчаяния489.

Поскольку было невозможно добиться немедленного изменения в отношениях помещиков к крепостным, генерал-губернатор хотел, по крайней мере, очистить от польских управляющих конфискованные имения, перешедшие под казенное управление. К тому времени в трех украинских губерниях насчитывалось 464 казенных имения, из которых 404 арендовали поляки, на которых, по мнению Бибикова, нельзя было положиться, а потому насущной задачей было полное устранение их с должностей. О необходимости проведения подобной чистки уже говорилось в 1839 г. В данном случае в списке из 12 антипольских мер, представленных в Комитет западных губерний и рассмотренных на заседаниях 3, 20 и 28 апреля 1840 г., это предложение было внесено под 11-м пунктом.

Интересно, что даже заядлые сторонники русификации в Комитете колебались по поводу идеи устранения польских арендаторов, управляющих и экономов и признали эту задачу невыполнимой. Граф П.Д. Киселев, министр государственных имуществ, несомненно, с радостью отправил бы на украинские земли русских или прибалтийских экономов, которые «по нравственным своим качествам предоставляют ручательство в несомненной их преданности правительству», но где было их взять? И высшему лицу в Министерстве государственных имуществ пришлось сделать признание, в корне противоречащее общим обвинениям киевского губернатора, а именно что лишь поляки имеют опыт управления этими имениями и в этом деле они незаменимы. Петербургские власти, таким образом, смягчили занятую киевскими властями позицию и восстановили мнимое равновесие. Оказалось, что, несмотря на проявление очевидной жестокости к крепостным, большая часть поляков знает свое дело. Кроме того, Киселев отмечал, что «поспешность в сих мерах, единственно с целью быстрого преобразования края, в видах исключительно политических, может иметь совершенно противные последствия». Он считал ошибочным ради отдаленных целей назначать управляющими русских, незнакомых со спецификой этой работы, поскольку это могло бы привести к ухудшению положения крепостных и нарушению экономического развития этих земель, напрямую зависящего от умелого управления.

Комиссия признала польские методы ведения хозяйства единственно способными обеспечить рентабельность конфискованных имений в сложившейся ситуации, подтвердила существующее положение дел, однако в то же время среди первоочередных задач назвала обеспечение благосостояния крестьянства490.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сдержать рвение Бибикова. 12 августа 1841 г. Комитет рассмотрел его подробный отчет, в котором он еще раз изложил обвинения против польских экономов, которых, по его мнению, ничто не объединяло с крестьянами: ни религия, ни язык, ни верность трону и родине. Зная, что подобные рапорты сначала читает Николай I, крайне чувствительный к такого рода аргументам, Бибиков добавил, что в ряде случаев крепостные, выдававшие повстанцев в 1831 г., после конфискации имений были переданы в управление женам и родственникам последних. «Как это быть могло?» – пометил царь на полях рапорта. Киселев был вынужден долго объяснять, что, согласно законам, подобных ситуаций избежать невозможно, но в 1840 г. палаты государственных имуществ получили тайную инструкцию о замене по мере инвентаризации государственных имений польских управляющих русскими или прибалтийскими немцами, а в случае их отсутствия – поляками, служившими в царской армии, на которых можно было бы положиться. Киселев также обратился к губернаторам с просьбой подать списки возможных кандидатов на эти должности из числа русских, а к рижскому генерал-губернатору – с просьбой опубликовать в газетах перечень имений, где нужны новые управляющие. Оказалось, продолжал министр (и это пришлось признать даже Бибикову), что в трех украинских губерниях «вовсе нет лиц, коих он признавал бы достойными к занятию администраторских мест».

Тем не менее киевский генерал-губернатор, пользовавшийся поддержкой царя, смог одержать верх над министром. Киселеву пришлось вернуться к первоначально отвергнутому им плану действий. Стремясь доказать свое повиновение, он сообщал, что в прессе уже объявлен список казенных имений и уже появилось несколько желающих. При повторной публикации количество русских, желающих стать управляющими, должно было, по его мнению, возрасти. С целью скорейшего изгнания поляков он предлагал отдавать имения русским «в безотчетную администрацию». Киселев также получил от Комитета одобрение проекта о предоставлении новым управляющим после двенадцатилетней службы 30 % прибыли, а не 12 %, как это было в прибалтийских землях. Кроме того, по его мнению, особую привлекательность эти должности могли получить после принятия закона, позволяющего арендаторам участвовать в дворянских собраниях491.

Вырвать крестьян из-под польского влияния

Основной проблемой в изучаемый период продолжала оставаться судьба помещичьих крепостных. Все эти годы, вплоть до 1848 г., Бибиков пытался добиться ограничения полномочий помещиков, что нашло выражение также в известном проекте «Инвентарных правил».

Эта грандиозная идея по сути своей была антипольской; поскольку в других частях империи вопрос о крепостничестве, поднимавшийся многими русскими писателями от А.Н. Радищева до А.И. Герцена, никогда не ставился. Здесь же, напротив, с появлением все большего количества данных об очередных злоупотреблениях помещиков идея контроля над ними становилась все более настоятельной.

Возмущение царских властей вызывали уже не только телесные издевательства, убийства, самоубийства, но и побеги крестьян. В октябре 1842 г. уездный предводитель дворянства Киевской губернии получил от гражданского губернатора еще одно напоминание о распоряжении 1826 г., а также очередной призыв начать борьбу с недостойным отношением к крепостным, которое, как говорилось в документе, приводит к частым побегам крестьян в соседнюю еще малозаселенную Новороссию. Обеспокоенный побегами, министр внутренних дел просил сообщить о предпринимаемых в этой связи мерах. В очередной раз ответственным представителям шляхты сообщалось, что «согласно возложенной на Вас обязанности, Высочайшего рескрипта и существующих узаконений, всем внушать человеколюбивое обращение с крестьянами и должное снисхождение ко всем их нуждам»492.

Это подозрительное проявление любви высоких царских чиновников к украинскому люду зачастую ограничивало или даже парализовало продажность низших чиновников. События, происходившие с июля по сентябрь 1845 г. в селе Бузова Киевского уезда в имении помещицы Цивинской, дают возможность увидеть эту проблему в более широком контексте, а также понять трудности, возникавшие при урегулировании крестьянского вопроса.

Подкупленная землевладельцами царская полиция не ограничивала помещичьего произвола. Хотя документы не дают прямого ответа, но нетрудно догадаться, на чьей стороне оказался исправник, когда в селе Бузова начались волнения. Следует подчеркнуть, что подобные случаи дают возможность понять, что, какими бы ни были планы гражданского губернатора и какой бы ни была его ненависть к полякам, это не означало, что на местах проводимая им политика реализовывалась.

Узнав, что через губернию вскоре будет проезжать царь, шестнадцать крестьян Цивинской решили подать жалобу. Будучи неграмотными, они обратились с просьбой к Рогальскому, одному из бедных безземельных шляхтичей, который вел скорее крестьянский, чем господский образ жизни. 19 июля 1845 г. он от имени крестьян написал, что Цивинская обманывает их, и они вынуждены выплачивать большую сумму налога, чем предусмотрено государством. Кроме того, она также забирает у них большую часть зерна для производства водки, захватывает лучшие наделы земли, притесняет барщиной, в том числе заставляя работать на винокуренном заводе, и не оставляет крестьянам времени для работы на собственных наделах. Жалоба, конечно же, попала к гражданскому губернатору, который захотел убедиться в достоверности изложенного. С этой целью он обратился к уездному предводителю дворянства Гудим-Левковичу, одному из немногих русских на этом посту (строго говоря, происходившему из казачества Левобережной Украины) и такому же, как и поляки, стороннику крепостного права, а также к исправнику. Эти двое обратились с письмом к православному священнику, которому, очевидно, тоже было щедро заплачено, поскольку он не решился пойти против помещицы. В своем ответе гражданскому губернатору предводитель обвинил во всех грехах крепостных – победа оказалась на стороне сильнейшего.

По сообщению Гудим-Левковича, крестьяне собрались у церкви, заявляя, что царь собирается им даровать свободу, и выступая против своей помещицы. Одна из наиболее взволнованных крестьянок божилась, что получила от царя серебряный крестик и призывала село к бунту, а кроме того, оскорбляла присутствовавших «граждан» и исправника. Кроме того, предводитель сообщал, что «характер крестьян с. Бузовой более как от 30 лет всегда отличался самыми резкими чертами неукротимой страсти к бродяжничеству, буйству и своеволию». Таким образом, с помещицы были сняты все подозрения. Чтобы показать, на чьей стороне сила, предводитель шляхты арестовал и отправил в Киев Рогальского, написавшего прошение к царю, а также потребовал суда над двумя крестьянами. В следующей главе еще будет затронута тема близости положения деклассированного польского шляхтича и украинского крепостного493.

В 1844 – 1845 гг. борьба царских властей за украинские души приобрела особый характер. Приходские школы, содержавшиеся поляками для обучения простолюдинов до 1832 г. (сначала – в традициях Комиссии национального просвещения, затем – под эгидой Виленского университета и под опекой Т. Чацкого), после Ноябрьского восстания были закрыты. Отныне лишь православные священники получили право вести начальное обучение исключительно на русском языке, поскольку царь, как некогда и поляки, украинский язык считал диалектом. По его приказу с августа 1832 г. в шести главных уездных местечках Киевской губернии на средства приказов общественного призрения были открыты начальные школы. Однако до Бибикова доходили слухи о том, что в нескольких крупных имениях велось обучение на польском языке. Существование подобной конкуренции не входило в планы царских властей, стремящихся к культурному доминированию в этом регионе. С 1831 г. русский язык стал обязательным на государственном уровне, несмотря на это, польский продолжал использоваться в частной сфере, в т.ч. в общении с украинскими крестьянами494.

12 сентября 1844 г. канцелярия генерал-губернатора разослала исправникам всех трех губерний циркуляр с пометкой «совершенно секретный» с требованием представить перечень имений, в которых крестьянские дети учатся на польском языке. В большинстве ответов полиции отрицалось проведение обучения на этом языке, хотя и указывалось на существование отдельных кружков, которые организовывали зажиточные помещики отчасти с образовательной целью, поскольку посещавшие их крестьяне прислуживали в костеле или пели в хоре. К примеру, в имении княгини Марцелины Чарторыйской, урожденной Радзивилл, ксендз из-под Ровно вместе с органистом преподавал азбуку и катехизис восьми детям в возрасте от 7 до 15 лет, причем не только крестьянским. В имении графа Плятера того же уезда имелась музыкальная школа, где дети разучивали польские песни. В имении Ожешко Ковельского уезда 11 детей, в том числе, как подчеркивалось царскими чиновниками, 9 православных учились петь. У графа С. Холоневского в Литинском уезде проходили занятия по польскому языку, музыке и счету. У князя Лямберта Понятовского в Киевском уезде шестеро детей учились польскому и русскому языкам, а также счету и ведению реестров. У С. Липецкого 12 подростков от 14 до 18 лет учились играть на разных инструментах и петь на польском языке. Молодецкий из-под Дубно одел учеников школы пения в синюю форму с отворотами, как в российских гимназиях. Нововейский из-под Ровно держал хор, в котором читали и пели на польском языке, а семнадцати уже взрослым певцам (11 православных и 6 католиков) были присвоены итальянские фамилии: Паганини, Тартини, Альбини, Щербини и т.п.

Действительно, положение было скандальным. Бибикова переполняло враждебное отношение к полякам. При этом он не обращал внимания на этнические особенности украинского крестьянства. 28 ноября 1844 г. он потребовал от полиции разъяснений: «для чего в имении… учат мальчиков польскому языку, тогда как крестьяне, будучи совершенно Русскими, не могут иначе объясняться как по-русски и в знании другого языка никакой надобности не имеют…»

В декабре 1844 г. большинство землевладельцев постарались уйти от ответа. Чарторыйская, Плятер и Понятовский путешествовали. Холоневский, поскольку на получении ответа настаивали, заявил, что это вовсе не школа. Липецкий всю вину свалил на органиста, Млодецкий сначала категорически отказывался давать письменные объяснения, а затем заставил какого-то крестьянина ответить по-русски, что все очень хорошо владеют этим языком. Наиболее напряженная ситуация сложилась между генерал-губернатором и помещиками И. Плятером и Л. Понятовским.

Плятер, как сообщал ровенский исправник, отказался подписать документ, составленный на русском языке, заявив, что он его не знает и не может подписать то, чего не понимает. Поэтому он 10 января 1845 г. дал объяснение по-польски, сообщив, что держит детей у себя, как это делал его отец Антоний на протяжении 50 лет, для своего собственного удовольствия, а в том, что касается языков, то ему неинтересно, на каком языке они говорят, и никаким языкам он их не учит. Бибиков ответил 24 марта: «Не полагаю, что Ваше Сиятельство, имея у себя Русских крестьян, не знали сами русского языка и не объяснялись с ними по-русски, не знали закона, который предписывает употребление русского языка в официальных бумагах, чтобы Вы не знали, что делают и чему обучаются Ваши люди в Вашем доме, я признаю ответ Ваш нисколько не соответствующим данному Вам вопросу и Вашим обязанностям как дворянина и помещика, ибо грубость нигде и никогда, особенно в отношениях официальных и между людьми Вашего образования, не была и не должна быть дозволена… При сем прошу Вас воспретить решительно обучать крестьянских мальчиков в Вашем имении чужому для них языку».

Л. Понятовский объяснил, что после приобретения имения в 1823 г. он стал готовить людей для ведения своих учетных книг как по-польски, так и по-русски, а потому и речи быть не может о какой-то школе, а лишь о домашнем обучении. Такое объяснение не удовлетворило Бибикова, и 14 апреля 1845 г. он передал через уездного предводителя дворянства, что Понятовскому не следует у себя дома говорить по-польски: «…обучать крестьянских мальчиков польскому языку не выгодно и не следует, потому что они не имеют в нем никакой надобности. Если они сами нужны для счетного производства дел по имению, то таковое производство может быть делаемо всегда на русском языке… почему и должен он прекратить всякое обучение крестьян польскому языку».

В конечном счете уступили даже самые упрямые, подписав необходимые заявления. 10 марта 1845 г., чтобы шляхта не могла в своих аргументах апеллировать к религии, генерал-губернатор выслал полиции трех губерний распоряжение, в котором заявлялось, что «обучать крестьянских мальчиков польскому языку, хотя бы они были и латинского исповедания, нет никакой надобности». Это был достаточно ощутимый удар по языковой связи, существовавшей между польской шляхтой и 579 тысячами крестьян-католиков. По мнению Бибикова, польский язык был не нужен в католической церкви, поскольку служба велась на латыни. До самой смерти Николая I, этого жандарма Европы, запуганные поляки уже не пытались обучать крестьян польскому языку. Новые попытки в этом направлении будут предприняты около 1860 г., а затем в 1905 – 1907 гг.

«Инвентарные правила» и их применение

При таких обстоятельствах было произведено первое ограничение крепостного права в Российской империи. Эта реформа, безусловно, была бы проведена раньше, если бы не возникли трудности с определением «справедливой» нормы барщины, а также если бы составление нескончаемых «инвентарей» на землю, ограничивающих возможность злоупотреблений, было проведено в более сжатые сроки. Уже 16 июля 1840 г. после отчета министра внутренних дел А.Г. Строганова Комитет западных губерний, «изыскивая способы к ограждению крестьян в Западном Крае от излишних поборов помещиков, признавал весьма полезным введение в помещичьих имениях вообще обязательных инвентарей…». Строганов указывал на то, что это потребует времени, и предлагал начать с нескольких имений, которые будут переданы под опеку государства в связи с плохим отношением к крестьянам. Строганов намеревался распространить эту практику также на Могилевскую и Витебскую губернии (территория, на которой они были образованы, была до 1772 г. польской). Николай I, по мнению которого инвентаризация должна была носить общий характер, написал на рапорте: «Ежели из сего будет некоторое стеснение прав помещиков, то оно касается прямо блага их крепостных людей и не должно отнюдь останавливать благой цели правительства». Император счел нужным приступить к делу уже 1 сентября того же 1840 г., но чиновники обратили внимание на необходимость разработки модели, образцом для которой должны были стать государственные имения, т.к. последняя кадастровая ревизия проводилась в 1798 г., а текущая еще не была завершена495.

Проект об урегулировании отношений между помещиками и крепостными, представленный 1 апреля 1844 г. Министерством внутренних дел, стал для Комитета во многом сенсационным496. Наряду с общим мнением о том, что землевладельцы должны отчитываться о своих действиях перед правительством, проект предусматривал предоставление больших земельных участков крестьянам: это могли быть пустующие угодья помещика или даже его собственная земля.

Подобное проявление либерализма было с удивлением воспринято П.Д. Киселевым, видевшим в этом – и вполне закономерно – «совершенный переворот в хозяйстве всего края». Комитет западных губерний утверждал, что речь идет лишь об установлении нормы барщины, с этой целью в каждой губернии было решено создать Комиссию по инспекции и инвентаризации частных имений в западных губерниях. В ее состав должны были входить гражданский губернатор (председатель), губернские предводители дворянства, прокурор и три землевладельца, зарекомендовавшие себя как хорошие хозяева в собственных имениях, которых должны были избрать на дворянском собрании, чтобы не вызвать подозрения в возможном принуждении. Конечно, состав Комиссии должен был утверждать генерал-губернатор, а все расходы на ее деятельность возлагались на дворянские собрания. 15 апреля царь утвердил эти предложения, установив шестимесячный срок для реализации этого замысла497.

Бибиков ждал этого момента почти десять лет. Не откладывая этого дела в долгий ящик, он сразу принялся за создание комиссий в трех подопечных губерниях, и уже 26 мая 1847 г. царь подписал указ о начале инвентаризации на Украине. Ф.Я. Миркович, который занимал такую же должность на прежних польских землях Белоруссии и Литвы (Виленское генерал-губернаторство), долго колебался, прежде чем приступил к делу, но киевский генерал-губернатор пожелал встать во главе борьбы с поляками498. Поскольку доверия к предводителям дворянства в проведении инвентаризации не было, он приказал исправникам подать тайные полицейские отчеты по каждой губернии, которые должны были передаваться при посредничестве губернской полиции в специальный комитет Министерства внутренних дел.

В чем же была суть «Инвентарных правил», малоизвестных западным историкам, как правило, считающим, что реформа 1861 г. была единственным актом правительства, направленным на смену положения крестьян в империи?499 Без сомнения, «гуманитарные» мероприятия в отношении украинских крепостных принесли определенную пользу. Собственно, «Инвентарные правила» очерчивали пределы возможного для царских властей либерализма, но в то же время сигнализировали о неизбежности отмены крепостного права во всей империи, потому что при всей своей умеренности эти уступки не могли не отозваться слухами в других губерниях Российской империи.

Главная идея документа, состоявшего из 65 статей, заключалась в определении нормы барщинной повинности, в том, чтобы раз и навсегда определить рамки отношений между крепостными и помещиками, детально зафиксировав принципы жизнедеятельности патерналистского общества. Все польские помещики получили напечатанный экземпляр данного закона. Крепостное право определялось в нем в качестве обычного контракта между помещиком и крепостными, согласно которому «вся земля, находящаяся ныне в пользовании крестьян и подробно означенная в инвентаре, должна, как мирская, оставаться у них без всякого изменения», за пользование ею крестьяне бесплатно отбывали повинности. Таким образом, на этих землях внедрялось неизвестное как полякам, так и украинцам понятие общины – мира. При согласии общины помещик имел право увеличить или уменьшить крестьянский надел. Численность сельского населения влияла на размер надела, однако в любом случае он должен был соответствовать возможности его обработки силами крепостной семьи. Крепостные подразделялись на четыре категории: тяглые, владевшие одной воловьей упряжкой, полутяглые, владевшие упряжкой на двоих, огородники и бобыли – батраки. Барщину отрабатывало «тяглое семейство – по три дня тяглых с упряжью и по одному дню женских; полутяглое – по два дня пеших и по одному дню женских».

Пригодными для работы, за исключением калек, считались мужчины в возрасте от 17 до 55 и женщины – от 16 до 50 лет. Для отработки барщины с упряжью нужно было иметь пару рабочего скота и необходимый инвентарь, на пешую барщину также следовало являться со своим инвентарем. Если в крестьянской семье была всего одна женщина, она освобождалась от барщины.

Крестьяне, которые хотели бы иметь больший участок земли, должны были договориться с помещиком об отработке большей барщины, при этом помещик не имел права делить семью между двумя хозяйствами. Это правило действовало и тогда, когда помещик, который единолично распоряжался крестьянами, хотел их переселить: он должен был переселять крестьян целыми семьями. Вся предоставленная крестьянину земля должна была составлять единое целое, внесенное в инвентарь. В случае смерти крепостного его надел мог быть передан, но дом и огород оставались за женой и детьми.

Землевладелец обязывался в письменной форме сообщать уездному предводителю дворянства обо всех изменениях в установленном порядке, которые были бы согласованы с крестьянами и не противоречили действующему праву. Изменения допускались лишь в исключительных случаях и не должны были приводить к деградации социального статуса крестьян. Постоянный контроль возлагался одновременно на предводителя дворянства и исправника.

Обширное и подробное описание работ в поле, лесу или в помещичьей усадьбе исключало в теории какие-либо случайности. Барщину нельзя было переносить с одной недели на другую, запрещалось работать по праздникам. Интересной представляется идея оплаты, в случае если помещик решал, что барщинных дней недостаточно: за дополнительные рабочие дни (не больше двух в неделю) следовало платить от 7,5 до 15 копеек серебром в день в зависимости от характера работы. Однако, кроме того, крестьяне каждое лето должны были отработать бесплатно еще двенадцать дней.

Заключительные пункты «Инвентарных правил» посвящены наказанию крепостных. Право владельца наказывать крепостных принималось как данность. Телесные наказания отдельно не оговаривались, т.е. допускались как само собой разумеющееся. Однако при этом помещик имел «право» привлечь виновного к ответственности лишь в случае «грубого» поведения в отношении его самого и его представителей, а также отказа отработки барщины. Для записи же всех нарушений вводился реестр штрафов.

Таким образом, Российское государство вводило хоть и небольшие, но достаточно существенные ограничения на бесконтрольную до этого времени власть польских землевладельцев над украинскими крепостными500. К сожалению, время принятия и приведения в действие данного закона не способствовало его спокойной реализации. Дело было не столько в том, что польская шляхта пыталась всеми силами подкупить продажное окружение Бибикова, чтобы избежать предписанных ограничений, противоречащих устоявшимся обычаям501, сколько в обострении революционной ситуации в Европе, которая начинала оказывать влияние и на эти губернии, все еще далекие от ассимиляции царской империей. Правительство заколебалось – облегчить ли судьбу украинского крестьянина или обратиться к репрессиям против украинского народа. Появилась действительная опасность социального взрыва, который впервые приобрел форму украинского национализма.

Опасность украинского национального движения была связана, как нам предстоит убедиться, с тем, что в русские школы на должности учителей в первый раз пришла часть интеллигенции – выходцы из духовенства и купечества. В 1844 г. в Киев приехал Н.И. Костомаров, который до этого времени служил учителем истории новой Ровенской гимназии в Волынской губернии. Такую же должность занимал в Луцкой гимназии П.А. Кулиш. Каждый из них стремился разбудить в своих учениках украинское национальное сознание.

В том же году, когда были приняты «Инвентарные правила», царская полиция разгромила в Киеве Кирилло-Мефодиевское братство, в которое входили студенты университета и молодые интеллектуалы, такие как, например, Тарас Шевченко, ставший известным после публикации в 1840 г. сборника стихов на украинском языке «Кобзарь» и считающийся основоположником национального возрождения украинцев. После окончания в Петербурге Академии художеств, он вместе с несколькими товарищами (Н.И. Гулаком, Н.И. Костомаровым) вернулся, чтобы создать упомянутое общество, которое достаточно наивно провозгласило идею всеславянской федерации. Основным программным документом общества стал «Закон Божий, или Книги бытия украинского народа», написанный под влиянием «Книг польского народа и польского пилигримства» Адама Мицкевича, изданных в Париже в 1832 г. Члены братства по-разному смотрели на будущее своего края – одни связывали его с Россией (как раз в 1846 г. в Москве была издана «История русов», основополагающая книга, создавшая отдельное украинское историографическое течение), другие мечтали о создании республики, но всех их вскоре ждал арест. Шевченко забрали в солдаты, из армии он вернулся лишь в 1860 г., а через год его уже не стало.

Несмотря на кратковременное существование, Кирилло-Мефодиевскому братству удалось оказать определенное влияние на крестьянство. С крестьянами работали и связанные со Славянским комитетом в Праге (повлиявшим, как известно, на начало «Весны народов») польские пропагандисты, прибывшие из австрийской Галиции. Николая I беспокоила эта волна, угрожавшая патерналистской гармонии – модели, которую ему только удалось создать в форме «Инвентарных правил».

Начиная с марта 1848 г. царь в связи с событиями в Париже и Вене еженедельно лично просматривал полицейские доклады о политической ситуации в неблагонадежных западных губерниях, которые находились, как тогда говорилось, под пагубным влиянием «польской интриги». В целом в докладах не было упоминаний о каких-то беспорядках, однако полиция сигнализировала об отдельных тревожных фактах, связанных с крестьянским вопросом502.

Подольский гражданский губернатор сообщал из Каменца о перехваченной на таможне брошюре, написанной «малороссийским наречием» и напечатанной кириллицей во Львове, которая призывала к введению польского языка в школах и судах, к назначению на должности людей местного и нерусского происхождения, к освобождению политических заключенных, созданию национальной польской армии с офицерами из Галиции и к отмене крепостничества. 13 июня в Летичевском костеле были расклеены воззвания Славянского комитета на польском и русском языках. Это сделали замеченные утром киевские студенты Станислав Беньковский и Людвик Чайковский. 20 июня в Каменце были найдены стихи на русском и польском языках с призывами к восстанию.

Крестьяне путали эти воззвания с провозглашенными «Инвентарными правилами», и это часто приводило к волнениям. Например, волынский губернатор сообщает, что в 37 имениях новость об инвентарях вызвала беспорядки, которые пришлось подавлять оружием503. Поэтому документ, направленный на «защиту мужиков», не выполнил намеченных его авторами целей: царская власть, опасаясь крупных социальных волнений, вновь была вынуждена обратиться к тем же помещикам, от которых хотела отделить крестьян. Когда речь шла об отдельных преследованиях крестьян, российские власти были на их стороне, однако они незамедлительно принимали сторону польских помещиков, как только видели признаки пробуждения социального сознания украинского крестьянства.

Приведем несколько примеров той поспешности, с которой было решено обновить российско-польский союз в условиях возникновения серьезной угрозы социальному строю. 6 июня 1848 г. ольгопольский предводитель дворянства Стажинский попросил Бибикова прислать подмогу против крестьян своего уезда. Генерал-губернатор исполнил просьбу уже 10 июня. Как после многолетней борьбы с польскими землевладельцами дело могло дойти до столь парадоксальной ситуации?

Приведенные Стажинским факты хорошо характеризовали нависшую угрозу. Речь шла вновь, как и в 1832 г., о крестьянах в имениях Собанского, где положение дел осложнила смерть владельца. Крепостные, воспользовавшись этим, отказались от исполнения барщины. Свыше трех тысяч крестьян отказывались верить в то, что инвентари сохраняют барщину, и выказали в церкви неуважение к священнику, обвинив в укрывательстве «настоящего» закона. Предводитель дворянства просил прислать военную силу. Из его письма к генерал-губернатору видно, что поляки были напуганы начавшимися волнениями не меньше русских. Крестьянам было достаточно проявить неповиновение, как польские помещики поспешили искать защиты под российским крылом: «Его Величеству благоугодно, чтобы при малейшем нарушении повиновения крестьян обращено было на то строгое внимание и принимались без упущения необходимые меры. По моему мнению, меры эти должны быть если не крутая жестокость, то не менее того радикальные, в состоянии доказать силу [подчеркнуто в оригинале. – Д.Б.] власти и поселить в умах простолюдинов страх… Меры эти я нахожу единственно в том, чтобы мне дозволено было, разумеется в случае нужды, пригласить военную команду и в ее присутствии, под ее прикрытием увещать крестьян и виновных или зачинщиков наказывать»504.

Когда троны европейских монархов зашатались, даже антагонистические силы объединились против крестьян.

12 июня 1848 г. предводитель дворянства Литинского уезда сообщил Бибикову о новом подобном происшествии. Теперь речь шла о крепостных землевладельца Юстина Корнеловского, которые «отказываются от барщины, но ещё на всяком шагу оказывают грубость, дерзость и упрямство». Благодаря присутствию исправника ему удалось противостоять толпе, которая по-своему понимала суть инвентарных правил, и навести порядок при помощи зуботычин зачинщикам, которых было приказано схватить и при всем народе высечь505.

В этот страшный для землевладельцев год генерал-губернатор был вынужден отложить реформу, смирившись с фактами, которым в другое время нашел бы иное применение. Столкнувшись, к примеру, в феврале 1848 г. в отчете сквирского исправника с таким же отказом от барщины крестьян землевладельца Теодора Рыльского в Сквирском уезде, он в октябре дал согласие на освобождение эконома Глинского, посаженного в тюрьму по обвинению в неоднократных издевательствах над крепостными. Глинский был уже ранее известен тем, что принуждал крестьян к непосильному труду и предлагал сослать в Сибирь 26 человек. Несмотря на это, он был оправдан, т.к. были услышаны его жалобы на то, что он – человек бедный, не может должным образом питаться в тюрьме, а потому ослаблен!506

Горькое завершение царствования Николая I

Вряд ли можно утверждать, что введение «Инвентарных правил» дало позитивные результаты. Конечно, когда рассеялся призрак мятежного 1848 года, царские власти вновь вернулись к прежнему намерению проявить заботу о крестьянах, однако это приносило плоды лишь в исключительных случаях, в целом же жестокой эксплуатации крепостных был положен предел лишь в результате реформ Александра II. Август Иванский, человек либеральных взглядов, писал с сожалением: «Унизительным для нас было также то, что даже киевский сатрап Бибиков должен был ограничивать и нормировать барщину, исполнения которой требовали землевладельцы, и ограничить иные их злоупотребления, издав в 1848 г. обязательные для обеих сторон так называемые Инвентари. С грустью следует признать, что описанные Шайнохой отношения, господствовавшие между шляхтой и крестьянами в руських землях в середине XVII в., никоим образом не претерпели изменений к лучшему на протяжении последующих двух веков»507.

Архивные материалы говорят о том, что все-таки благодаря «Инвентарным правилам» положение крестьян кое-где удавалось улучшить. К примеру, 30 декабря 1850 г. князь Радзивилл дал согласие отстранить своего арендатора Франковского в связи с недоразумениями, возникшими между ним и крестьянами Сквирского уезда во главе с неким Косяньчуком. Жалоба уездного предводителя дворянства на крепостных не была принята, полиция же установила, что арендатор принуждал крестьян платить значительно больше налогов, чем сам отдавал в казну (в целом 1460 серебряных рублей вместо 960)508. В августе 1850 г. исправник Таращанского уезда получил жалобу крестьян на помещика А. Бекерского: тот, пренебрегая инвентарем, требовал выполнения крайне завышенной дневной нормы во время жатвы, заставлял женщин нести тяжелую барщину через две-три недели после родов, приказывал «наверстывать» праздничные дни. 14 мая 1851 г. уездный предводитель дворянства выслал Бекерскому на подпись обязательство придерживаться «Инвентарных правил» на официальном бланке Министерства внутренних дел509. В свою очередь, в ответ на жалобу исправника из Липовца от 15 сентября 1850 г. на графа Юлиуша Красицкого, выделившего крайне мало земли в крестьянское пользование и принуждавшего крепостных к непосильному труду, Киевская комиссия инвентаризации рекомендовала провести передел земли510.

Однако в целом положение украинского крестьянства в конце правления Николая I не претерпело значительных изменений. Сложно было осуществлять контроль за злоупотреблениями, которые за несколько столетий уже вошли в правило на этих обширных землях, где всегда могли найтись предводители дворянства, готовые поддержать равного себе и нечистого на руку помещика. Нормой, например, в Сквирском уезде считалось наказание в 15 розог за отказ отрабатывать барщину511. В другом случае ограничились лишь регистрацией жалобы молодой крестьянки, которую помещик Юркевич послал на бесплатную работу к своему эконому Табенскому. Девушка вернулась домой и спряталась. Тогда крестьянина заставили отправить на работу вторую дочь и высекли за то, что спрятал первую дочь. Была ли столь вялая реакция на злоупотребления в отношении крестьян следствием бюрократического бессилия или тихого сговора?

Лишь злая воля графини Ганской смогла заставить Бальзака во время путешествия в Верховню в 1847 г. поверить, что «крестьянин при нынешнем порядке вещей живет беззаботно, как у Христа за пазухой. Его кормят, ему платят, так что рабство для него из зла превращается в источник счастья и покоя». Как известно, Бальзак, сторонник царского абсолютизма, не был тем человеком, у которого можно найти хотя бы крупицу сочувствия к крепостным. Его муза убедила его в том, что не стоит верить тем, которым никто из помещиков не собирался даровать свободу, и он старательно, словно затверженный урок, повторил: «Характер здешних крестьян исчерпывается двумя словами: варварское невежество; эти люди ловки и хитры, но потребуются столетия, чтобы их просветить. Разговоры о свободе они, точь-в-точь как негры, понимают в том смысле, что им больше не придется работать. Освобождение привело бы в расстройство всю империю, зиждущуюся на послушании. И правительство, и помещики – все, кто видят, как мало толку от работы на барщине, – охотно перешли бы от нынешнего порядка к наемному труду; однако на пути у них встало бы огромное препятствие – крестьянское пьянство. Нынче крестьянин зарабатывает деньги лишь ради того, чтобы купить себе водки. Торговля водкой составляет один из главных источников дохода для помещиков, которые, продавая ее крестьянам, получают назад все, что те им заплатили. Свободу крестьяне поймут исключительно как возможность напиваться до бесчувствия»512.

В нескольких поместьях, где начала развиваться пищевая промышленность, которой было суждено к концу XIX в. превратиться в источник богатства Украины, произвол принимал еще больший размах, поскольку недостатки еще существовавшего феодального строя сочетались с нищетой зарождавшегося пролетариата. Например, в январе 1849 г. исправник из Староконстантинова сообщал, что в имении покойного помещика Чорбы, наследник которого находился в Варшаве, эконом-иностранец Покарт абсолютно бесчеловечным образом управлял сахарным заводом. Постоянно работавшие крестьяне не получали платы за свой труд, их били, унижали, брили головы и отправляли в солдаты, заставляли работать, пренебрегая требованиями «Инвентарных правил», а женщин и детей принуждали к труду наравне с мужчинами. Лишь после покупки сахарного завода семьей Браницких удалось навести порядок513.

Еще худшей была судьба крестьян, принадлежавших помещикам с психическими отклонениями. 12 апреля 1850 г. исправник Липовецкого уезда обнаружил, что восьмидесятитрехлетний Б. Машевский, которому с 1835 г. было запрещено проживать в своем селе Лопатинцы, вернулся и наложил на крепостных штрафы под угрозой телесных наказаний. Крестьянскую общину взбудоражило известие о гибели двух крепостных, которых, заковав в кандалы, хозяин подвергал пыткам в охраняемом доме. После ареста безумный старик не только не раскаялся, но стал писать протесты, ссылаясь на хорошую репутацию в обществе. Он сообщал гражданскому губернатору, что его арестовали, не позволив даже одеться, между тем как его «безукоризненное» поведение не дает оснований для тюремного заключения. На протяжении всего 1850 г. он продолжал писать Бибикову, в Министерство юстиции, Сенат, выслал 300 рублей серебром киевскому адвокату на ведение дела. Приговор был вынесен лишь 26 мая 1853 г.: безумца оштрафовали на 50 рублей серебром и запретили появляться в собственном имении, которое было передано под опеку дворянского собрания514.

Если бы сам старик не поднял шуму, то, вероятнее всего, он не был бы так наказан, поскольку предводители дворянства почти регулярно посылали генерал-губернатору рапорты, сводившие на нет все обвинения исправников. Скорее всего, с помощью взяток удавалось заглушить возможные угрызения совести у чиновников. По крайней мере, во многих случаях рапорты вообще не рассматривались, а «Инвентарные правила» не соблюдались. 11 апреля 1851 г. сквирский предводитель дворянства объяснял, что представленный исправником рапорт об избыточном наказании крепостного шляхтичем Жураковским – это выдумки, потому что упомянутый крестьянин – лодырь и пьяница, ему дали всего несколько подзатыльников, чтобы успокоить, а его жена получила лишь пять розог…515 В другой раз этот же представитель шляхты объяснял, что крестьянин, которого побили палкой и розгами, сам себя покалечил, т.к. не давал привести в исполнение законное наказание516.

В 1853 г. разразилась Крымская война, во многом определившая новый период напряженности в крестьянском мире. Некоторые из польских историков ошибочно полагают, что крестьянские бунты этого периода были вызваны надеждой на то, что поляки выступят на стороне Англии и Франции517. Подобные иллюзии были у нескольких поляков, о чем еще пойдет речь. Однако достаточно обратиться к свидетельству Бобровского, польского очевидца тех событий, чтобы понять, что и в этот раз, как и ранее, украинское село хотело реализовать свои собственные стремления и мечты. Ходили слухи, что царь разрешил формировать вольные казацкие отряды, и теперь не нужно будет отрабатывать барщину и платить подати. Прослышав об этой вести, крепостные пятнадцати сел Сквирского уезда начали сходиться. Себе на беду среди них появился киевский студент Ю. Розенталь, раздававший листовки с призывом поддержать поляков, которые прогонят русских. Крестьяне поймали студента (впоследствии он был сослан в Сибирь), затем обвинили польских помещиков в укрывательстве тайного царского указа и утопили нескольких из них в прудах. И вновь повторяется знакомый сценарий: обеспокоенные в первую очередь сохранением барщины, а не проблемой независимости, польские помещики обратились к полиции, а когда ее помощь оказалась недостаточной, к армии. В селе Березна при разгоне армией 5000 мужиков около пятнадцати человек было убито518.

Ко времени смерти Николая I в жизни крепостных не было ни единого луча надежды на лучшее будущее: обе противоборствующие силы, как русская, так и польская, были одинаково заинтересованы в сохранении существовавшего status quo. Ю. Крашевский в одном из своих романов, написанном в 1855 г. в Житомире, так изображает безнадежное одиночество крепостного: крупный помещик, говорит крепостной Парфен, «людей не видит и не понимает, вниманием их не удостоит; я сам беседовал с одним деревенским, что три дня уже стоит в воротах, желая пана увидеть и с ним поговорить… И что? Пан его наверняка пошлет к управляющему имением, а управляющий к эконому, на которого тот пришел жаловаться… А эти лакеи хуже панов; сермягу только скинул, а уже из себя ляха строит, и еще пуще пана нос задирает… У нас имение и село – все одно, а тут в замке другой народ, не поговорить, не пожаловаться…»519.

Кому выгоден либерализм?

И все же среди этой беспросветной тьмы блеснул луч надежды – на трон взошел «царь-освободитель» Александр II. Первым проявлением изменения климата стало появление и широкое распространение по всей Российской империи, и соответственно Украине, народнического, морализаторского и литературно-политического движения, которое, конечно же, подняло вопрос об отношении к простонародью. Творчество Крашевского, находившегося под влиянием этого движения, стало очень популярно на Украине, особенно среди киевских студентов. Украинский фольклор и музыку популяризировал один из поэтов, Тимко Падура (1801 – 1871), выпускник польской гимназии в Виннице (сборник песен «Pienia Tomasza Padurry» 1842 г.). С 1857 г. группа молодежи во главе с Владимиром Антоновичем, т.н. хлопоманы, распространяла тексты с призывами к польской шляхте прислушиваться к своей совести, надеть крестьянские рубахи, избавившись от спеси, сломить социальные барьеры и слиться с народом520. Одновременно с этим А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.С. Тургенев, Д.И. Писарев, Л.Н. Толстой, Г.И. Успенский ставили крестьянский вопрос во главу социальных проблем Российской империи.

В общей эйфории перемен первых лет царствования Александра II поляки Литвы и Белоруссии заявили себя в сфере реформ. Были ли они более открыты и либерально настроены, чем их собратья на Украине? Шляхта трех северо-западных губерний, созданных на захваченных у Речи Посполитой землях, официально выступила с инициативой отмены крепостного права. Ей было невдомек, что ею манипулирует виленский генерал-губернатор. Именно с ее обращения на имя императора в октябре 1857 г. началась большая дискуссия о решении крайне болезненного для всей империи крестьянского вопроса. Консервативный мир польской шляхты Украины, хотел он того или нет, был втянут в это полностью одобряемое новым царем предприятие. В обращении к Александру II от 31 января 1858 г., составленном во время выборов в Подольской губернии, шляхта не скрывала своего ужаса, только и говоря о необходимости сохранения за ней всей земли и привилегий. В более пространном меморандуме на имя министра внутренних дел С.С. Ланского она указывала, что и слышать не желает о предоставлении крестьянам земли, на которой они живут. Поскольку, как писал Ян Сулатыцкий, это приведет к невосполнимой потере, а, кроме того, крестьянские наделы будут затем продаваться «недобрым людям, приносящим зло обществу, евреям». В довершение, проявив крайнюю неосторожность, подольская шляхта передала этот текст для публикации в Краковской газете «Czas», что вызвало возмущение как на страницах самой газеты, так и среди польской общественности Парижа и Лондона. «Czas» резко осудил подольский консерватизм: «Неужели шляхта руських земель из своих многочисленных поездок заграницу привезла для пользы края лишь грязь европейских столиц… узурпировала себе материализм? …в собственных интересах необходимо преобразовать состояние миллионов людей, превратив их чуть ли не из сведенного к предметам существования в сыновей земли, на которой они живут…» – заявлял корреспондент краковской газеты в Познани, подчеркивая антихристианскую позицию подольских «граждан»521. Тем временем 9 марта 1858 г. царь призвал все дворянские собрания русских губерний создать комитеты, которые вскоре приступят к работе.

Т. Бобровский, достаточно либеральный землевладелец Киевской губернии, о котором уже была речь, в «Записках о моей жизни» дает достаточно точное, зачастую даже резкое, описание деятельности дворянских комитетов «для устройства быта крестьян», как их официально именовали, или крестьянских комитетов, как было принято их называть, хотя крестьяне не входили в их состав. Бобровский отмечает, что, хотя комитеты вели серьезнейшую работу, землевладельческая общественность не принимала в них никакого участия, не проявляла ни малейшего к ним интереса. Избранные же 24 июня 1858 г. на дворянских собраниях, из расчета по два человека от уезда, т.е. по 24 представителя от каждой губернии, не проявили, как и можно было ожидать, новаторского энтузиазма. 8 сентября 1858 г. они начали заседания в Киеве, Житомире и Каменец-Подольском, которые с перерывами на светские развлечения длились вплоть до весны 1859 г. Сторонников сохранения существующей системы больше всего было в Подольском комитете522, где верховодили такие магнаты, как Бжозовский и Собанский. Однако в Киевской и Волынской губерниях удалось разработать комплексный проект, согласно которому в зависимости от качества пахотной земли предусматривалось либо переведение крестьян на оброк, либо предоставление им больших земельных наделов523.

Впрочем, то, каким образом в дальнейшем была организована работа над реформой в Петербурге, не дало возможности использовать идеи, предложенные украинскими комитетами. В столицу съехалось по одному представителю от каждого великороссийского комитета, однако три украинские губернии были представлены одной общей делегацией, как, впрочем, и шесть губерний Белоруссии и Литвы, т.е. в целом было создано два общих польских комитета от девяти губерний. Общая комиссия трех украинских губерний заседала с 19 апреля по 26 июля 1859 г. и в результате направила в столицу четырех ультраконсервативных делегатов: Феликса Собанского от Подольской губернии, Феликса Шостаковского от Киевской, Карла Микулича от Волынской и Эдварда Ярошинского в качестве главы делегации, который сразу по приезде сбежал с любовницей.

Известно, какое сопротивление со стороны землевладельцев встретила законотворческая работа в Петербурге в Редакционных комиссиях под руководством министра юстиции В.Н. Панина и под эгидой министра внутренних дел С.С. Ланского. В итоге объявление 19 февраля (3 марта) 1861 г. Манифеста об отмене крепостного права имело весьма эфемерные последствия, поскольку его действительное внедрение в жизнь началось лишь в 1863 г., когда царские власти, признав, что Украина охвачена польским восстанием, предприняли чрезвычайные меры.

1861 год не принес значительных перемен в жизни притесняемых польскими помещиками украинских крестьян. Согласно § 8 Манифеста об отмене крепостного права, в трех юго-западных губерниях (как и в 1847 г.) вводились русские традиции, то есть такие понятия, как «мир» и «волость», а также было закреплено полное преимущество дворянства с помощью создания института мирового посредника, который должен был выступать своеобразным арбитром при рассмотрении конфликтов между крестьянами и помещиками. Назначать посредников должен был в течение первых трех лет губернатор – он выбирал кандидатов из списка, составленного предводителем уездного дворянства после одобрения местного дворянского собрания. Пока уставные грамоты не заменили выкупными актами, польские помещики считали, что продолжают быть единственными опекунами крестьян. Они даже с большим рвением исполняли эту новую функцию, чтобы сохранить свою власть524. В свою очередь, посредники (хотя такое и не предусматривалось законом) стали назначать волостных писарей из польской деклассированной шляхты, частично ассимилировавшейся среди крестьян, в связи с чем Киевский митрополит Арсений жаловался генерал-губернатору. 30 декабря 1861 г. князь И.И. Васильчиков, сменивший Бибикова на посту генерал-губернатора в 1853 г., ответил ему, что функции писаря должны возлагаться исключительно на крестьян525. Вполне понятно, что крестьянство, дезориентированное происходящими переменами, которые к тому же осуществлялись от его имени, но без его участия, вновь начало бунтовать. Весной 1861 г. Юзеф Шембек писал из Устья в Подольской губернии своему тестю Петру Мошинскому о том, с каким трудом ему удалось объяснить крестьянам, в чем заключаются их права. По его мнению, «царский манифест об эмансипации крестьян» был написан нечетко, крестьяне решили, что в нем идет речь об уничтожении барщины, что привело к острым столкновениям, закончившимся экспедицией батальона пехоты и эскадрона кавалерии, блокадой села, арестами «главных зачинщиков, как мужчин, так и женщин», причем наибольшую активность проявили последние, подстрекавшие своих мужей526.

Для того чтобы докопаться до сути польско-украинских отношений и проследить развитие русско-польской борьбы за власть над украинскими душами, важно понять ситуацию, сложившуюся в начальном образовании, которым польская сторона долгое время пренебрегала.

Как уже отмечалось, еще в 1845 г. Бибиков утверждал, что украинцу-католику нет нужды ни молиться, ни читать по-польски. В свою очередь, православная церковь не прилагала усилий к тому, чтобы ликвидировать неграмотность крестьянства. Между тем огромный интерес к люду, как следствие обсуждения вопроса о крестьянской реформе, и, возможно, развитие украинофильства в Петербурге вызвали у священников рвение, подогреваемое как пастырскими, так и русификаторскими планами. Власти стали обеспечивать православным священникам необходимые условия и оказывать различную помощь с целью организации при каждой церкви обучения молитвам на церковнославянском языке, а также чтению и письму на русском языке. Из рапорта канцелярии генерал-губернатора следует, что в восьми уездах Киевской губернии только за период с 1859 по 1869 г. было открыто 548 приходских школ527:

Как правило, в таких школах было от 50 до 70 учеников. Таким образом, можно говорить о значительном прогрессе в развитии народного образования, который становится особенно заметным, если учесть тот факт, что система приходских школ развивалась наряду с государственной системой начального образования – народными училищами.

Польским помещикам, отрицательно относившимся к любым реформам, потребовалось время, чтобы заметить, что подобное движение чревато все большим отрывом от них украинского крестьянства. Они оставались глухи к призывам опередить царские власти, с которыми к ним обращались польские эмигранты в Париже на страницах печатного органа князя А. Чарторыйского «Wiadomoci Polskie»528. Впрочем, благодаря либерализму Александра II польские студенты в Киеве, осмелев, создали «Общество образовательной помощи польскому люду Волыни, Подолья и Украины». Поскольку на Украине «польского люда» практически не было, под ним следовало понимать украинский народ. Согласно уставу «Общество…» должно было организовывать «воскресные школы» для ремесленников и открывать начальные школы. Удалось открыть 43 школы529.

Тогда же на помощь польской шляхте в ее стремлении удержать хотя бы часть украинцев в орбите польского влияния пришла католическая церковь, практически не проявлявшая себя после событий 1830 – 1831 гг. Подобную смелость в действиях католической церкви можно объяснить временным проявлением либерализма, связанным с приходом на должность попечителя Киевского учебного округа гуманиста Н.И. Пирогова, а также с попытками главы гражданской администрации Царства Польского А. Велепольского добиться восстановления политической автономии Царства.

Осенью 1859 г. Александр II приехал на охоту в Белую Церковь к графу Владиславу Браницкому, откуда затем отправился на встречу с подольским дворянством в Каменце. Дворянство воспользовалось случаем и обратилось к императору с петицией (согласно традиции это разрешалось делать во время дворянских шляхетских выборов). Двести землевладельцев рискнули просить, «чтобы дети бедных крестьян католического вероисповедания могли изучать, по крайней мере, азы своей веры»530. 16 января 1860 г. генерал-губернатор И.И. Васильчиков передал просителям ответ Комитета министров, который не может не удивлять: «Отныне римо-католическому духовенству наравне с православным духовенством предоставляются права для проведения обучения основным принципам веры». К каким же серьезным последствиям привело это решение!

Объектом языковой и религиозной борьбы стали 579 тыс. крестьян-католиков и 450 тыс. деклассированных шляхтичей531. Первые католические приходские школы были открыты в Подольской губернии в имениях Александры Потоцкой и Чеслава Ярошинского; однако вскоре они были закрыты полицией, которая еще действовала согласно установленным Бибиковым принципам. В ноябре 1860 г. исправник Гайсинского уезда приказал закрыть пять подобных школ в своем уезде, где училось 39, 18, 10, 7 и 3 ученика. Подольский предводитель дворянства Ф. Собанский оспорил это решение перед Васильчиковым, указав на значительное количество крестьян, нуждавшихся в такого рода обучении532. Васильчиков, сделав вид, что стремится к примирению, обратился к двум епископам католических епархий Юго-Западного края с просьбой следить за тем, чтобы обучение катехизису не превращалось в изучение грамоты533.

Наступает период особенного напряжения: 26 февраля 1861 г. в Варшаве, в Царстве Польском, при разгоне с применением оружия уличных манифестаций дело доходит до человеческих жертв. В связи с этим и в Царстве Польском, и в Западном крае проходили панихиды по павшим, что вызвало крайнее беспокойство царских властей. Эти панихиды, конечно, не являлись угрозой в украинских селах. Крестьяне, как пишет Т. Бобровский, считали, что паны молились по костелам за возвращение барщины!534 Однако епископы были убеждены в том, что если они сократят количество подобных служб, возбуждающих патриотические чувства среди поляков, то тем самым добьются более благосклонного отношения царских властей в школьном вопросе. Такая позиция просматривается в письме от 18 марта 1861 г. Каспера Боровского, луцко-житомирского епископа, И.И. Васильчикову. Он ставил себе в заслугу то, что избежал слишком частых панихид по варшавским жертвам, даже вызвав недоверие паствы, а взамен просил прекратить преследования католиков, перешедших в эту веру из православия, и дозволить возобновление деятельности ранее закрытых приходских школ, упоминая также еще о двух случаях ликвидации школ в Волынской губернии535.

Между тем вся деятельность гражданских властей, в особенности полиции, была направлена на то, чтобы исключить польское влияние на начальное обучение крестьян. 14 апреля 1861 г. начальник волынской полиции откровенно заявил генерал-губернатору, что он придерживается указа от 7 января предыдущего года, объявленного Васильчиковым 16 января 1860 г. Давая ксендзу в Белгороде разрешение учить катехизису и пению, он подчеркивал, что строго будет следить, чтобы «под этим предлогом не была заведена школа и дети не обучались другим предметам». В Киевской губернии полиция следила за действиями ксендза села Макарова в школе, существовавшей на деньги помещиков Росчишевского и Рильского, которые «отличаются [польским] патриотизмом и вольнодумством». В рапорте от 20 июня 1861 г. сообщалось, что занятия проходят в доме приходского священника, поэтому нет возможности проверить, по каким книгам ведется обучение, но известно, что нанятый учитель шляхетского происхождения получает за это 300 рублей от поляков. Дополнительное расследование от 27 февраля 1862 г. показало, что учителю Адольфу Невенгловскому было 24 года, он окончил лицей в Одессе.

Католические приходские школы продолжали действовать, если в них не велось обучение на польском языке. Если же при проверке выявлялись нарушения, их безжалостно закрывали. Подольский гражданский губернатор 3 ноября 1861 г. дал разрешение на деятельность десяти католических приходских школ (среди учеников, количество которых не превышало двадцати, большую половину составляли однодворцы, т.е. деклассированная шляхта), а между тем Васильчиков запретил 26 ноября школу, которую ксендз Хлодковский хотел открыть поблизости Липовца в пометье Колыски, т.к. хотел нанять школьного учителя536.

В декабре 1861 г. министр внутренних дел, похвалив генерал-губернатора за проявленную твердость, в очередной раз подтвердил, что создание новых школ для крестьян следовало ограничить великороссийскими губерниями. Поскольку в Юго-Западном крае православные школы существовали, по его мнению, почти всюду, потребность открывать новые отсутствует, и «во всяком случае вредное влияние на крестьян сельских учителей польского происхождения вполне может быть предотвращено сделанными Вами распоряжениями»537.

Отныне все католические школы и сиротские приюты стали восприниматься властями как центры тайного обучения польскому языку. Над всеми ними нависла угроза закрытия. Цель властей заключалась в том, чтобы не допустить повторной полонизации украинских крестьян, вне зависимости от того, католики они или нет. По сообщению начальника владимирской полиции, одна за другой были закрыты приходские школы в имениях Любомирских, Чацких, Чешковских, Свидерских. Каждое такое закрытие сопровождалось полицейским обыском и арестом учителей538. 6 февраля 1862 г. начальник волынской полиции сообщал самому генерал-губернатору, что посоветовал старшинам и старостам крестьянских общин посылать детей не к панам, а исключительно в православные школы539.

Началась настоящая школьная война – во всех уездах закрывались начальные католические школы. Это была борьба не на жизнь, а на смерть, ведь речь шла не просто о сохранении влияния, а о душах украинских крестьян.

В длинном письме от 8 марта 1862 г. луцко-житомирский епископ внов обращался к Васильчикову, пытаясь доказать, что согласно первому решению Комитета министров вовсе не запрещалось нанимать учителей, т.к. у священников нет времени для преподавания, к тому же это широко распространено в православных школах. «Грустно нам католикам, что наше просвещение подлежит изъятию, как видно из фактов…» – сообщал он, перечисляя все случаи закрытия школ и указывая, в частности, на Бердичев, где «пристав лично приказал детям разойтиться, а стулья и скамьи, на которых сидели, велел сотскому выбросить на двор с тем, что ежели б таковые опять внесены были, дабы он их порубил». Епископ указывал на аресты школьных учителей и органистов и на самоуправство полиции, уничтожавшей найденные польские буквари540.

Двусмысленность ситуации была связана с тем, что католическое духовенство слишком широко интерпретировало текст постановления Комитета министров от 16 января 1860 г., а царские власти, напротив, считали, что детям крестьян-католиков надлежит учиться лишь молитвам и пению на латыни. 10 марта 1862 г. предводитель шляхты Липовецкого уезда выступил с решительным протестом в связи с проведением обучения только в устной форме, но Васильчиков не уступал. 20 марта он даже подтвердил трем гражданским губернаторам незаконность обучения вне стен костела с участием посторонних лиц541. Таким образом, он загодя ответил на высланное через четыре дня письмо Антония Фиалковского, каменецкого епископа, в котором тот, ссылаясь на значительное количество приходов, просил разрешения преподавать катехизис в отдаленных селах. Он доказывал, что ограничение процесса обучения в рамках костела приведет к тому, что большая часть паствы будет оторвана от своего наставника542.

Было бы логичным, если бы украинскому крестьянству дали возможность молиться на родном языке. Скорее всего, царские власти не имели ничего против такой возможности. Это был недолгий период, когда в Петербурге серьезно задумались над возможностью перевода Библии на украинский язык и когда было разрешено издавать в столице русско-украинский журнал «Основа». Правда, одновременно с этим в 1861 г. Главное управление цензуры выступило категорически против уже запрещенных в 1859 г. украинских букварей. В.И. Ламанский и М.Н. Катков, которые сначала поддерживали это движение, затем встали на сторону цензурного ведомства. Они оказали давление на министра внутренних дел П.А. Валуева, который признал, что идея В.И. Назимова о поощрении самобытности литовского и белорусского крестьянства для защиты от полонизации была бы настоящим «манифестом la Garibaldi в честь народностей»543. Обмен аргументами между обеими сторонами, имевшими претензии на гегемонию, показывает, что как большинством поляков, так и большинством русских украинский язык воспринимался лишь как диалект их собственных языков.

Царские власти боялись прежде всего угрозы польского возрождения в этом регионе. Не прошла незамеченной и подготовка к восстанию: в феврале 1862 г. в Киеве была раскрыта подпольная типография Стефана Бобровского. В этой связи понятно раздражение, сквозящее, к примеру, в письме подольского гражданского губернатора из Каменца к Васильчикову от 27 апреля 1862 г., когда он в связи с крестьянским вопросом останавливается также и на языковом: «Хотя эти крестьяне католики по исповеданию, но по происхождению они Русские и как нет ничего общего между национальностью и вероисповеданием, то, по моему мнению, не следовало бы допускать обучение их польской грамоте у ксендзов и было бы справедливо, чтобы ксендзы преподавали им Закон Божий по уставам римско-католической церкви, но на русском языке, который для них более понятен, чем польский».

Этот аргумент пришелся по вкусу генерал-губернатору, который узнал в нем мнение Бибикова, высказанное еще в 1845 г. Уже 11 мая 1862 г. в письме к епископам он отмечает, что священники должны помнить, что имеют дело с крестьянами католического вероисповедания, но русскими по происхождению, которые разговаривают на малороссийском наречии и потому лучше понимают по-русски, чем по-польски. Он также потребовал от епископов предоставить отчеты о том, начато ли обучение на русском языке.

Епископ Фиалковский не поверил своим глазам и 22 мая попытался доказать в ответном письме губернатору, что это невозможно: «Малороссийское наречие, употребляемое в Подольской губернии римско-католическими крестьянами, пропитанное элементом польским вследствие вековых сношений обоих народов, не препятствует к таковому обучению их детей, которые от младенчества крестятся и отправляют молитву Господню языком польским… Следовательно, не можно католиков Малороссов оставить в религиозном невежестве по причине, что они русские по происхождению». К тому же, добавлял епископ, ксендзы не мешают им в изучении русского языка и даже оказывают посильную помощь544.

Однако гражданский губернатор в Каменец-Подольском, который, похоже, пользовался особым расположением у Васильчикова (ему была выслана копия ответа Фиалковского), продолжал доказывать свою правоту. Он заявлял, что вовсе не понимает выводов каменецкого епископа, поскольку все католики России (лицемерно писал он, не вспоминая об имевших место гонениях), как итальянцы, французы, литовцы, армяне, могут молиться на родном языке. «Почему же русский католик в России в такой зависимости от польских ксендзов, в таком угнетении, что не смеет молиться на своем языке? Что его даже не учат другой молитве, как польской… что с малолетства ему стараются внушить убеждения, что он не принадлежит к общей русской семье, хотя бы и не православный, а католик? По моему мнению, это чистый произвол со стороны польских ксендзов, стремящихся к распространению и усилению в этом крае польского элемента, в ущерб коренному русскому». В конце письма губернатор высказывает предложение, за которое его начальство не поспешило ухватиться, – обучать крестьян религии «на их родном языке, то есть русском или малороссийском»545.

Эпистолярная война на высшем уровне длилась с июля по сентябрь 1862 г. В то время как Фиалковский повторял, что «познание и хвала всевышнего не могут ограничиваться одним языком», Васильчиков сухо приказывал ему исполнять полученное распоряжение. В свою очередь, луцко-житомирский епископ Боровский, отсутствовавший на момент принятия решения, полагал, что сможет защитить поляков: «…по всем приходам я удостоверился, что крестьяне Католики находятся по большей части в Волынской губернии в пограничных местах от Галиции и Царства Польского, что они все суть происхождения польского и обыкновенно называются Мазурами [т.е. уроженцами Центральной Польши. – Д.Б.], сколько я в церкви заметил, говорят по-польски очень хорошо и совершенно понимают учение церкви и молитвы… Малороссийскому наречию обучаются и употребляют его только в своих сношениях с Малороссами и не доказывают тем своего происхождения»546.

Похоже было, что католическое духовенство и польские помещики проиграли языковую борьбу, но они еще пытались что-то сделать, чтобы сохранить как можно более тесные контакты с католическим крестьянством, несмотря на его постепенное отдаление. Ф.Ф. Витте, назначенный в сентябре 1862 г. на должность попечителя Киевского учебного округа, отверг предложение киевского предводителя дворянства А. Хорватта547 о назначении католических наставников в начальные православные школы. Он ответил, что это могло бы подорвать доверие родителей: «Эта мера неминуемо возбудит в крестьянах сомнение относительно направления школ в духе православия и русской национальности… Наконец, допущение ксендзов в народные школы будет иметь еще то важное неудобство, что они училища, назначенные Правительством для оживления в сельском населении здешнего края сознания Русской национальности, внесут польский язык, чего более чем в каком-либо другом учебном заведени следует опасаться в народном училище». В конечном итоге Витте желал, чтобы малолетние католики ходили к ксендзам, но не желал допускать ксендзов в русскую школу. Но генерал-губернатор не одобрил никаких конкретных мер548.

Некоторые католические священники, как, например, Остапович, о котором идет речь в рапорте полиции Ольгопольского уезда от 14 ноября 1862 г., пытался оказать давление на старшину волости, чтобы тот отделил от православных католических учеников, воспитанием которых он хотел заняться лично. Однако полиция отказала ему в такой возможности, т.к. это можно было бы приравнять к созданию школы (таких учеников было десять). «А при том, – писал уездный начальник полиции, – что подобного рода школы, как дано мне знать предписанием Г. начальника губернии от 31 минувшего октября, учреждаются по действиям тайного общества с целью развивать польский фанатизм через взаимные отношения воспитанников с крестьянами…» Кроме того, полиция давно замечала за Остаповичем «допущение в духовных речах намеков к возбуждению польской национальности»549.