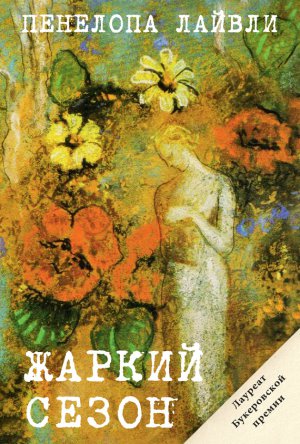

Жаркий сезон Лайвли Пенелопа

— Мне интересно, в городе или в деревне. Тереза сегодня утром уверяла, что никогда не жила в деревне.

— Она и не жила, если не считать летних каникул. Я тоже. Да и тут мы не живем — только гостим.

— Согласен. — Однако Морис явно подбирается к чему-то другому. — Как вы думаете, материнство вас изменило?

Полина пристально смотрит ему в лицо. Чувствуется, что для Мориса это вопрос не праздный.

— Мне ли судить?

— Тереза изменилась.

— В каком смысле?

— Она более… сосредоточенна, — говорит Морис. — Меньше… распыляется.

— Вы говорите о ней так, будто она — химический опыт.

Морис улыбается:

— Вы поняли, о чем я. Занятный процесс — наблюдать, как человек, которого очень хорошо знаешь, претерпевает изменения. Вы помните, как это происходило с вами? В пяти минутах ходьбы от соборной площади… Вы когда-нибудь жили в пяти минутах ходьбы от соборной площади?

— Нет, — говорит Полина. Не совсем понятно, на какой вопрос она отвечает. И вообще, отвечает или дает понять, что тема закрыта.

Морис видит, что ничего не добьется. Он смотрит на Полину — добродушно, хитровато, словно говоря: «Разумеется, вы вправе отмалчиваться, но я отметил вашу скрытность и нашел ее любопытной». Полина испытывает досаду и одновременно смутное чувство, что Морис ее переиграл. Он начинает описывать новый туристический объект, который посетил на прошлой неделе — воссозданный городок времен промышленной революции под Бирмингемом. Он блестящий рассказчик, и Полина, несмотря на внутреннее сопротивление, слушает с интересом. Морис изо всех сил старается доставить ей удовольствие, и ему, опять-таки вопреки ее воле, это удается. Солнце приятно припекает, они сидят перед пабом, допивают кофе рядом со старой деревянной тачкой, уставленной цветами в горшках, и телегой, в которой буйно цветут бархатцы и лобелии.

— Ладно, — говорит Морис. — Надо сходить за марками, пока я не забыл, зачем приехал.

Он уходит в магазин, Полина садится в машину и еще раз смотрит на телефонную будку. Потом едет назад в «Дали».

Она редко вспоминает тот город, а когда вспоминает, он распадается в ее памяти на два почти не связанных между собой места. Одно — тихие улочки, где молодые мамы вроде нее гуляют с колясками. Великолепный собор, связывающий прошлое и настоящее. Университет, где преподает Гарри, кампус на окраине города, выстроенный по проекту модного архитектора: снаружи кирпич и бетон, внутри — светлая шведская мебель, льняные шторы редкого плетения, жизнерадостные студенты, рядом с которыми Полина в свои двадцать семь чувствует себя старой. Викторианский дом с садиком, тихие комнаты, где она занимается Терезой и ждет Мориса с работы. Ничем не примечательное место. По-своему трогательное. Несколько лет назад Полина оказалась неподалеку и нарочно сделала крюк, чтобы проехать через город. Там все по-прежнему — улочки с магазинами, внушительная громада собора. И есть другое место, которое всегда с нею, хотя давно в прошлом. Место, где она подносит спичку к смятому машинописному листу и где Гарри стоит у окна, прижимая к уху телефонную трубку. Когда Полина входит, Гарри поворачивается к ней.

И сразу кладет трубку на аппарат.

— Кто звонил? — спрашивает она.

— Ошиблись номером.

— Но ты разговаривал.

— Разумеется. Объяснял этому человеку, что он ошибся номером.

Мгновение они смотрят друг на друга: Полина пристально, Гарри — чуть озадаченно.

— Что случилось, милая? — спрашивает он.

— Ничего, — отвечает наконец Полина, берет Терезу на руки и уносит ее на кухню — кормить обедом. Ее подташнивает, хотя она вроде бы не беременна.

Гарри нечасто с ними в коттедже. Он там, тут, повсюду, но очень редко дома. Он в университете, захваченный водоворотом семинаров, лекций и коллоквиумов. В Лондоне, где надо выступить на Би-би-си, поработать в Британском музее или в Национальном архиве (необходимо все время писать статьи и книги, все время публиковаться, чтобы сохранить место в авангарде). Он вечно на конференциях, а когда приходит домой, часто притаскивает гостей — коллег, которые блещут остроумием и интеллектом, студентов, которые сидят на полу по-турецки, — и Полина должна варить им огромные кастрюли спагетти. Иногда они курят травку; Гарри не против, иногда он и сам может выкурить с ними косячок. Студенты его обожают. Считают неординарным, интересным, ярким. Многие из них мечтают стать таким, как Гарри. Это знак времени: десять лет назад студенты не рвались в преподаватели. Они хотели работать в журналистике, в кино или в рекламе (именно в нее и уйдет большая часть выпускников).

Полина существует на периферии университетской жизни. Иногда, если удается найти бебиситтера, она ходит с Гарри на вечеринки, где очень по-демократически смешаны студенты и профессура и где она сама чувствует себя лишней, поскольку слишком стара для одних и слишком молода для других. Многие преподавательские жены в том же положении; они частенько сбиваются в кучку и говорят о детях. Разумеется, все они читали книгу Боулби о привязанности и убеждены, что нанесут детям непоправимую психологическую травму, если отойдут от них больше чем на пять минут. Еще они читали Спока, который учит, что ребенок всегда прав, поэтому живут в постоянной тревоге и неуверенности. Их молодость сейчас в самом разгаре, но они не чувствуют себя юными. В отличие от своих мужей и студентов, которые как будто захвачены одним нескончаемым праздником и убеждены, что мир принадлежит им. Когда Полина идет по улице, везя в коляске Терезу, она видит, что женщины вроде нее вытолкнуты на обочину жизни, в точности как пенсионеры, ковыляющие от булочной до бакалеи.

Впрочем, она не чувствует себя обделенной, хотя со временем почувствует. Общественное мнение еще не провозгласило, что ей положено нечто большее, и к тому же она счастлива. У нее есть горячо любимый муж и желанный ребенок. Да, временами ей скучно. Она хотела бы много такого, чего сейчас не может — спокойно почитать книжку, сходить в кино, съездить в другой город, сорваться с места, потому что ей пришла такая прихоть, — однако это не такие уж большие потери. У нее есть Тереза — весь день, каждый день. И Гарри — время от времени.

Одна студентка сказала как-то: «Господи, до чего же вам повезло выйти замуж за Гарри!» Нахальная девица. Как будто Гарри из множества претенденток по какой-то необъяснимой причине выбрал ее, Полину. На самом же деле она отнюдь не страдала от недостатка ухажеров. До Гарри у нее был американец, аспирант (эта история будет аукаться ей до конца жизни). Были и другие. Последний из них познакомил ее с Гарри, который сперва показался Полине наглым и неприятным. И тут Гарри повел на нее целенаправленную атаку. Теперь он был не наглый, а яркий и необычный. Старый приятель по контрасту с ним выглядел скучным. Гарри объявил, что намерен летом проехать на машине через Соединенные Штаты, и позвал ее с собой. Приказным тоном. Она подчинилась.

Тот город с соборной площадью для нее навсегда законсервирован в определенном отрезке времени, и Полина была неприятно поражена, когда увидела на главной улице филиалы лондонских магазинов — книжного «Уотерстоунса» и канцелярского «Райманса». В этих новшествах был оттенок предательства, как будто город обязан сохраняться неизменным, чтобы она могла спокойно оставить его в прошлом, как оставила в прошлом годы замужества. Теперь они не более чем период тяжелой болезни, выпавший из жизни промежуток, когда она страдала загадочным недугом — любовью к Гарри. Любовью? Нет, думает Полина, сравнивая тогдашнее свое чувство с тем, что испытывает к Терезе, к Люку. Нет, это была не любовь. Страшная всепоглощающая потребность. Иррациональная одержимость. Рабство.

Подъезжая к «Далям», Полина видит Терезу с Люком на проселочной дороге. Тут большая грязная лужа, которую Люк обожает. Он собирает палочки и бросает их в воду. Тереза следит за ним и одновременно за дорогой. Она подходит к машине:

— Морис уехал сто лет назад. А ему всего-то надо было в поселок за марками.

— Мы встретились и выпили по чашке кофе. Сейчас он, наверное, едет домой.

На лице Терезы явственно проступает облегчение. Она уже вообразила автомобильную катастрофу. Полина знает, что это так, поскольку сама много раз мысленно рисовала подобные картины. Теперь Тереза вновь счастлива. Жизнь прекрасна. Тереза умиротворенно смотрит на мать и начинает рассказывать, что тракторист сажал Люка к себе в кабину — наверняка малышу было страшно интересно. Они обсуждают цветок, который растет на обочине. Обе не знают, как он называется. Мышиный горошек, говорит Полина. Львиный зев, предполагает Тереза.

И Полина, глядя на Терезу, вспоминает слова Мориса о том, что она изменилась. Для Полины новая Тереза настолько привычна, что изменения почти не ощутимы. В ней появились некая глубина, некий внутренний покой и устойчивость. Не сказать что Тереза стала намного старше — скорее она обрела зрелость, словно яблоко, которое наливается летним румянцем.

Они стоят на припеке рядом с «Далями», как, вероятно, стояли многие женщины до них, ненадолго оторвавшись от хозяйственных дел. А рядом, в отдельной темпоральной капсуле, Люк целиком поглощен лужей, постигает разницу между мокрым и сухим, мягким и твердым, исследует плавучесть, силу тяжести, отражение и пористость. И еще боль, потому что спотыкается и ушибает коленку о камень. Люк орет, с изгороди взлетают вспугнутые птицы. Тереза берет его на руки и говорит:

— Смотри! Смотри, кто едет!

Средь зеленого моря пшеницы как раз показался автомобиль Мориса. Люк перестает плакать и неуверенно улыбается. Тереза сияет.

8

Пятнадцатое июня. Середина года, середина недели, середина утра. «Дали» утопают в буйной растительности. Обочины проселочной дороги расцветились дикой гвоздикой, васильками, белыми сугробами сныти. Живые изгороди усыпаны зонтиками бузины. В воздухе разлито ощущение завершенности: стремительный майский рост достиг своей нынешней полноты и замер. Только пшеница еще растет. Зеленая шерстка превратилась в глубокое море, волнующееся под порывами ветра. Полина наблюдает за всем этим из окна. Пейзаж преображается каждый день, следуя собственной неумолимой логике и метаморфозам погоды. Чаще всего Полина любуется небом. Сияющие кучевые громады сменяются млечной перистой рябью или предзакатной лимонной желтизной, переходящей в зеленоватую синь. Погода — спектакль, за которым с интересом следишь всегда — переворачивая машинописную страницу, открывая книгу или беря телефонную трубку.

Полине думается, что она, наверное, первая из здешних обитателей воспринимает погоду как эстетическое развлечение. Те, кто жил тут раньше, глядя в окно, думали, предстоит ли им вымокнуть до нитки, замерзнуть до костей или вспотеть от жары. Возможно, кто-то из них все равно примечал сияющее облако или светлую волну, пробегающую по молодой пшенице, но по большей части погода была для этих людей жестоким и своевольным диктатором. Для Полины дождь или солнце определяют только одно: возникнет ли у нее соблазн прогуляться по дороге до тропинки, ведущей на гребень холма, захочет ли она посидеть после ленча в саду или посвятит работе весь день? Впрочем, последние недели погода изумляет ее своей непредсказуемостью, почти не ощутимой в городе. И еще изумляет время. В «Далях» оно раздваивается. Есть смирное, измеряемое время мигающих зеленых циферок на кухонных приборах, на панели факса или на страницах Полининого дневника. И есть время, которое происходит за окном и проявляется в цветах и листьях, в зеленых стеблях пшеницы и растущей температуре. Время, не окультуренное Гринвичем и григорианским календарем.

И внезапно оказывается, что уже середина июня и Полина шесть недель не была в Лондоне. Ей надо проведать квартиру. Сделать кое-какие деловые визиты. Сходить к парикмахеру, повидаться с друзьями, в частности с Хью. Полина снимает телефонную трубку и условливается о нескольких встречах.

Когда позже она говорит дочери, что на следующей неделе планирует дня два провести в Лондоне, та отвечает:

— Хорошо. К твоему отъезду Морис как раз успеет вернуться.

— Морис уезжает?

— Ему тоже надо в Лондон. Забрать кое-какие книжки и взять интервью у одного человека в Совете по туризму.

— А ты почему с ним не едешь? — спрашивает Полина после недолгого молчания.

— Незачем огород городить. Морис будет все время в делах, с тем же успехом я могу оставаться здесь. — Судя по голосу, Тереза ничуть не огорчена. Она пересаживает Люка на другое бедро и продолжает: — И вообще, пока погода такая замечательная, за городом лучше.

— В общем, да, — соглашается Полина.

И впрямь, солнце светит день за днем, иногда с ясного неба, иногда через легкую дымку.

Оно светит и на следующий день, когда Морис уезжает в Лондон. Из вещей с ним только потертый кожаный саквояж, купленный, надо полагать, в антикварной лавке. Очень характерная для Мориса вещь, демонстрирующая презрительный отказ от всеобщего консьюмеризма. Черный дипломат или компактная сумка через плечо — не для него. На самом деле саквояж весит тонну и наверняка чудовищно неудобен. Полина приметила его еще в самом начале их — в ту пору приятного — знакомства. Морис чуть не забыл саквояж в кафе, и Полина, подняв его за ручку, воскликнула изумленно: «Что у вас там?» «Книга, — ответил Морис. — И, может быть, газета». Он улыбнулся, признавая непрактичность саквояжа и одновременно немного им похваляясь.

Саквояж отправляется в багажник автомобиля — темно-синего «воксхолл-астра». Полина знает название, поскольку недавно выяснилось, что Морис не в курсе, какой марки его машина: он заполнял какой-то бланк и вынужден был обратиться за помощью к Терезе. Это пренебрежение тем, чем заняты мысли большинства людей, тоже очень типично для Мориса. Почти все питают собственнический интерес к своим машинам, значит, Морису это безразлично.

Морис целует Терезу. Целует Люка, который смотрит на него ошарашенно, словно видит в первый раз. Вероятно, Люк не здесь, а на каком-то своем, непостижимом уровне восприятия. Морис заводит машину, машет рукой, автомобиль медленно трогается с места, едет по дороге и пропадает в высокой пшенице. Тереза провожает его глазами. Полина, глядя в окно, думает про зятя, и ей приходит в голову, что он необратимо отделен от того Мориса, которого она когда-то знала и который задним числом представляется малозначительным персонажем: да, милый и занятный человек, ничего больше. Новый Морис совершенно иной: любое его слово или поступок чрезвычайно весомы.

Полина начала это осознавать во время свадьбы. Морис с Терезой расписывались в ратуше. Из гостей были только двое свидетелей и Полина. Мать Мориса, семидесятилетняя вдова, живущая в Карлайле, сказала, что ей тяжело так далеко ехать. Их маленькая компания довольно жалко смотрелась на фоне других свадеб: разодетых женихов и невест с многочисленными подружками в шифоновых платьях. Морис был в полном восторге. Он сидел в зале ожидания и разглагольствовал о социологических аспектах происходящего, указывая, что ярче и дороже всех наряжены африканцы и азиаты, а чем ближе к среднему классу, тем скромнее одеты участники и тем меньше их число, как будто они стесняются предстоящей церемонии. Сам Морис был в том же, что надел бы в любой другой день, Тереза — в вечернем платье двадцатых годов, купленном на аукционной распродаже, и выглядела она так, будто сошла со сцены, на которой играют пьесу Ноэля Кауарда.

Прием был многолюдный. Гости заполнили все три этажа большого дома на Онслоу-сквер, который снимали какие-то богатые друзья Мориса. Они высыпали в сад и веселились под проливным дождем. Пили шампанское, сидя на ступенях лестницы. Полина, слегка напуганная, протискивалась через толпу в поиске немногих знакомых лиц. Впечатление было такое, будто здесь вся прежняя неведомая жизнь Мориса; немногочисленные друзья Терезы жались кучкой в углу, очень юные по контрасту. В какой-то момент Полина оказалась напротив хозяйки дома, которая, прислонясь к мраморной каминной полке, снисходительно обозревала собравшихся.

— Надо же! — проговорила она. — Кто бы мог подумать, что наш Морис женится!

Полину представили, и хозяйка любезно улыбнулась.

— Ваша дочь? Поздравляю! Очень милая девочка.

Позже муж хозяйки, основательно захмелев, разоткровенничался:

— Ну, разумеется, Морис — старая любовь Шерли, еще до того, как мы с ней поженились.

Он рассмеялся — мол, мало ли что у кого с кем было, — и Полина взглянула на Мориса новыми глазами. Тереза стояла подле него, счастливая и растерянная. Это сделала я, подумала Полина. Я не хотела, но так получилось.

Тереза с Люком идет к дому и, подняв глаза, видит Полину в окне. Она машет рукой и спрашивает:

— Кофе?

Полина кивает.

У Терезы на кухонном столе — конверт с калифорнийской маркой.

— Ты была права. Гарри приглашает встретиться, когда будет здесь. Наверное, мне придется съездить в Лондон. Но это только в августе.

Она смотрит на мать. Когда речь заходит о Гарри, Тереза — сама деликатность. Как будто чувствует себя косвенно виновной в том, что было между ее родителями.

— Обязательно поезжай, — строго говорит Полина. — Ему непременно надо увидеть Люка.

На самом деле Гарри не в восторге от того, что стал дедушкой. Новая возрастная роль застигла его врасплох. Естественно, он рад, что Люк есть, но к этому чувству примешивается некоторая растерянность. Именно поэтому Полина из вредности не упускает случая напомнить ему о существовании внука.

Гарри выразил желание приехать на свадьбу, но Тереза твердо сказала «нет», за что Полина была ей очень благодарна. Его единственную встречу с Морисом (в ресторане, за ленчем) Тереза позже описала как «натянутую», а на дальнейшие расспросы матери отвечала уклончиво и невнятно. Они не то чтобы не нашли общий язык, скорее нашли, и им это оказалось не по душе.

— Не могу объяснить точно, — сказала она, закрывая тему. — Но я не хотела бы повторять эксперимент, и Морис, думаю, тоже.

Полина все поняла: увидела их троих за столиком, словно в луче прожектора. Тереза между двумя мужчинами, которые смотрят друг на друга и видят собственное нелестное отражение.

Гарри на двенадцать лет старше Мориса, но выглядит потасканным. Наверняка Морис различил в нем напоминание, что и сам уже не мальчик, что принадлежит скорее к поколению Гарри, чем к поколению Терезы. Скорее всего, на него накатил приступ паники, отсюда желание дистанцироваться от тестя, убрать неприятный факт с глаз долой. Полина таких чувств у него не вызывает, поскольку она женщина и к тому же старая знакомая. Почему-то возраст Полины куда менее значим. Чтобы скрыть смятение, Морис наверняка говорил без умолку.

А Гарри, глядя на Мориса через стол, вероятно, видел себя самого, остающегося в прошлом: Гарри, в котором по-прежнему горит искра юности, Гарри — ниспровергателя основ, бросающего вызов старшим.

И, прячась от безжалостного напоминания, что скоро так или иначе станет дедом, он, подобно Морису, наверняка искал спасения в разговоре. Легко представить, что тут они спелись, поскольку оба — блестящие и внимательные собеседники. Между ними возник резонанс. Тесть и зять ощутили свое сходство, и оно их напугало.

— Через два месяца, — спокойно говорит Тереза. — В августе. Я не могу сейчас думать о том, что будет только в августе. Все лето впереди.

На третий день Морис возвращается: выпрыгивает из машины, сияя улыбкой, целует Терезу, выбежавшую навстречу, тащит в дом заметно потяжелевший саквояж. А двумя днями позже Полина садится в свою машину и выруливает на проселочную дорогу.

Дорога от «Далей» до центра Лондона занимает примерно два часа. Полина проделывала ее столько раз, что уже не удивляется стремительной перемене. Наоборот, она, как всякий путешественник конца двадцатого века, досадует на задержки — дорожные работы в самом неподходящем месте, томительное стояние в пробках. Проселочная дорога выводит на шоссе, шоссе — на объездную Хэдбери, дальше развязка и, наконец, автострада, по которой долго катишь без помех. Потом застройка по сторонам дороги становится гуще, движение вновь замедляется, еще чуть-чуть — и ты в Лондоне.

Однажды в кабинете у Хью Полина взяла дорожный атлас Огильви и увидела тот же путь, каким изобразил его картограф семнадцатого века: отрезки дороги на витках стилизованного свитка, и вдоль каждого — схематические приметы местности: выразительные полудюймовые церковки, условные деревья и холмы, обозначающие леса и возвышенности, миниатюрные мосты и речки. В этих символах художник упрятал время и пространство: из-за стилизованных обозначений деревушки или гряды холмов проглядывали разбитые дороги, опасные безлюдные пустоши, пыль, грязь и дождь.

Сегодня дождя нет, наоборот, от солнца в машине жарко и душно. Полина направляет на себя струю холодного воздуха и открывает верхний люк. Она перебирает каналы радиоприемника и, не найдя ничего хорошего, ставит кассету. Салон наполняется Моцартом. В коконе музыки Полина едет мимо пшеничных полей и сенокосов, мимо далеких коров и овец, похожих на фигурки из детского игрушечного набора, мимо заправок, украшенных пластиковыми флажками, через лес дорожных указателей. Сейчас она — часть иной стихии, бесконечной конвейерной ленты машин, внутри которой вынуждена взаимодействовать вот с этим автомобилем или вон с тем грузовиком, обгонять, притормаживать, ускоряться. Зеленый и голубой простор вокруг не имеет ровно никакого значения — важны только дорога и другие водители.

Так она постепенно перемещается из сельской местности в городскую, поглощенная только движением машин и переходом от моцартовского концерта для гобоя к квартету Равеля. Вот наконец и Лондон, а вот и поздневикторианский дом, верхнюю половину которого занимает ее квартира. Теперь Полина в городе, где живут иначе, хотя не всегда это очевидно.

Десять лет назад, когда перепланировка «Далей» была закончена, она наняла фургон с водителем и рабочим, чтобы перевезти кое-какую мебель. Водитель заблудился и вынужден был спросить дорогу в поселке. Позже, добравшись наконец до цели, и он, и его напарник долго не могли отсмеяться. Они сидели посреди кухни на упаковочных ящиках, пили чай из кружек и с хохотом рассказывали, как в деревенском магазине не поняли их лондонский говор. Им пришлось несколько раз повторить вопрос, прежде чем до местных дошло. Полине история казалась крайне неправдоподобной, но оба так радовались туповатости и отсталости селян, что жестоко было бы портить им удовольствие. Они сидели в грубых спецовках, чрезвычайно гордые собой, и снисходительно посмеивались, а снаружи ездил по полю тракторист Чонди, с виду почти неотличимый от этих двух кокни, но для них, надо полагать, обитатель другого полюса.

Полина отпирает парадную дверь и поднимается по лестнице, на ходу приспосабливаясь к городу, натягивая его на себя, как новую кожу. Квартира встречает ее ворохом рекламных листков на коврике: заказ пиццы на дом, индийская еда на вынос… Внутри жарко. Пылинки пляшут в солнечном свете. Полина распахивает окна, сметает с кухонного стола мертвых насекомых, сует рекламные листовки в мусорное ведро, быстро обходит комнаты, смотрит на часы. Она переключилась в другой режим без всяких усилий и почти не заметив, как это произошло. Ее новый курс определяется списками и строчками в ежедневнике. «Дали» отодвинуты в сторону, они где-то там, в двух часах езды по автостраде, временно выброшенные из памяти.

В этом ресторане они уже обедали, но не настолько часто, чтобы поход туда был до скучного предсказуем. У Хью есть несколько избранных заведений, и он посещает их по очереди. Полина ласково глядит на него через стол и думает, что встречаться с ним — все равно что надевать привычную любимую одежду, в которой тебе сразу становится удобно и уютно. Это чувство начисто лишено сексуальной составляющей, хотя как-то связано с тем, что Хью — мужчина. Она почти не может вспомнить его в постели, только общее ощущение нежности и покоя. Именно потому, что это ощущение никак не ассоциируется с Гарри, Полина способна вот так по-дружески смотреть сейчас на Хью. Их близость лишена сексуального напряжения и оттого не может исчезнуть.

— Что ты думаешь о концепции романтической любви? — спрашивает Полина. — Неугасимой любви до гроба.

Хью поднимает глаза от меню:

— Секундочку. — Он дочитывает меню, кладет его на стол и снимает очки: — Как у Элоизы и Абеляра? Ромео и Джульетты? Дидоны? Ты о таком?

— Да.

— Надеюсь, ты ею не заразилась. Говорят, она вредна для здоровья. Ты ведь не влюблена?

— Я редактирую книгу про романтическую любовь.

— Слава богу, а то мне пришлось бы думать, как тебя вылечить. Теперь ведь с такой проблемой принято идти к психотерапевту?

— Нечего зубоскалить, — говорит Полина. — Любовь — дело серьезное. Поэтому о ней и пишут книги, вот как мой автор.

Хью вздыхает:

— Ты наверняка права. Мне и раньше говорили, что у меня низкая эмоциональная температура. Наверное, поэтому я так люблю есть. Кстати. Что закажем? Может, соблазнишься на семгу? И тут есть что-то этакое из голубиной грудки, чего я прежде не встречал. Наверное, попробую.

Они делают заказ.

Хью в благостном настроении. Он снова надевает очки и внимательно смотрит на Полину:

— Должен сказать, что ты замечательно выглядишь. Тебе очень идет этот светло-кофейный загар в мелкую крапинку. Он похож на цвет старинной бумаги.

— Спасибо. Так ты не признаешь идею романтической любви?

— Я такого не говорил. Я не принадлежу ни к одному религиозному объединению, но отсюда не следует, что я отвергаю саму идею религии. Это слишком категорично. А хороший роман?

— Точно не знаю. Действие происходит в условно средневековом антураже. Герои — дама и рыцарь, но он ее предает. Уезжает, она ищет его и в конце книги накладывает на себя руки. Еще там есть драконы, единороги и вервольфы.

— Подозреваю, что это не моя книга, — говорит Хью.

— И не моя совершенно. По счастью, от меня не требуется выносить вердикт. Я только правлю ошибки. Однако она затягивает. И по-настоящему грустная. Я плакала, честное слово. Вообще-то я над машинописными страницами не плачу — когда ползешь от слова к слову, не до того.

Хью задумывается. Одна из привлекательных его черт — он человек серьезный и внимателен к собеседнику, особенно если этот собеседник Полина. Сейчас он вникает в ее слова и одновременно — в салат из морепродуктов, который ест. Наконец Хью говорит, что не вправе судить, поскольку никогда не имел дела с машинописными текстами, однако склонен предполагать, что художественная сила слов, если она есть, должна проявляться независимо от материального носителя — нет никаких причин, по которым машинописный шрифт действовал бы хуже типографского. Спрашивает Полину, как ее крабовый террин.

— Очень вкусный. Но типографский шрифт убедительнее. В нем есть завершенность. Про машинопись знаешь, что ее еще можно перекурочить. И моя работа — курочить чужие тексты.

— Понятно. А мне можно попробовать? Я про террин.

Полина придвигает ему тарелку. Хью берет на вилку кусочек террина, отправляет себе в рот:

— Мм. Очень хорошо. Мне надо было взять его. Морепродукты какие-то уж очень обыкновенные. А как Тереза?

— У Терезы все отлично, — отвечает Полина.

Хью смотрит на нее пристально, как будто не вполне удовлетворен ответом:

— У вас там точно все хорошо?

— Точно-точно. Погода великолепная. По выходным мы посещаем различные туристические объекты. С научной целью. Это нужно Морису для его книги.

— Какой ужас, — говорит Хью. — Думаю, тебе нужно срочно перебираться в Лондон.

Полина мотает головой. Нет, она останется там. По нескольким причинам. И лето действительно выдалось на редкость хорошее.

— Определенно на тебя что-то нашло, — замечает Хью. — Ты никогда раньше не говорила о погоде.

Полина смеется:

— Тогда тебе стоит привнести в беседу интеллектуальную нотку и рассказать, что ты поделывал в последнее время.

Хью навещал заокеанских клиентов. Он рассказывает Полине о поездке в Йель и Торонто, где договаривался о продаже книг в крупнейшие библиотеки, и в Нью-Йорк, где действовал в качестве агента некоего коллекционера, собирающего современные первоиздания.

— Я сумел заполнить главный пробел в его книжном шкафу, — говорит Хью. — «Улисс» в идеальной сохранности.

— Он их читает?

— Нет, конечно, у него книги не для того.

— Я все-таки не понимаю библиофилов, — говорит Полина.

— Их никто не понимает. По счастью, такие люди встречаются довольно часто, иначе я бы остался без работы. Просто ты имеешь дело с человеком, у которого в голове тараканы. Во всем остальном они совершенно нормальны. Тот, что в Нью-Йорке, биржевик. Неприлично богатый и жутко скучный. Он угощает меня в лучших ресторанах, так что еда выше всяких похвал, но разговор как-то не клеится.

Полина воображает Хью в этих поездках, как он ходит по американским городам с заношенным плащом, перекинутым через руку, и таинственным сокровищем в портфеле. Ведет переговоры в светлых просторных офисах, ест в специально выбранных ресторанах. Ложится спать в гостиничных номерах.

— А где ты останавливаешься? Например, в Нью-Йорке.

Хью вздрагивает, потом вид у него становится немного пристыженный.

— Вообще-то в Нью-Йорке я останавливаюсь у женщины, которой верен… э… лет, наверное, десять, если не больше…

Полина смотрит на него, не веря своим ушам.

— Дело в том, — продолжает Хью, — что она потрясающе готовит завтраки. Она итальянка, у нее кулинария в Вест-сайде и домашний пансион для избранных постояльцев. Ее вафли — мечта.

— Хью, я тебя обожаю, — говорит Полина.

— И я тебя. Как семга, заслуживает доброго слова? То, что они учудили с голубиной грудкой, безусловно, любопытно.

Полина наносит визиты вежливости в несколько издательств, с которыми сотрудничает. Болтает с бывшей коллегой в редакции, где когда-то сидела от звонка до звонка, спрашивает себя, скучает ли по работе в коллективе, и приходит к выводу, что нисколько.

— Как там наш Морис? — интересуется коллега.

— В добром здравии, насколько я знаю.

— А как продвигается его великий труд?

— Вроде бы вполне благополучно.

— Джеймс Солташ говорит, что книга о туризме наделает много шуму. Что она разоблачает заблуждения и срывает маски.

— Не сомневаюсь.

— Занятный тип, этот Морис, — говорит коллега после недолгой паузы, затем внимательно смотрит на Полину и меняет тему: — Так вы окопались в деревне до конца лета?

— Да. Смотрю, как растет пшеница на поле.

— Идеальная жизнь, наверное. Не то что у нас тут… — Коллега начинает с удовольствием рассказывать о забавных происшествиях в издательском мире, возможно, желая показать Полине, сколько та потеряла. — А по работе что делаете? — ласково спрашивает она.

— Расставляю запятые в романе про единорогов, — отвечает Полина, вставая.

Нет, думает она, спускаясь на лифте. Нет, спасибо. Вечная спешка, вечная нервотрепка. Да, посудачить бывало приятно, этого мне недостает. Зарплата надежнее, чем отдельные мелкие заказы. И все равно нет, спасибо.

Она выходит на улицу, радуясь своей свободе. Работы запасено надолго. После единорогов будет исполинских размеров труд про добычу нефти в Северном море и заметки о путешествии на Кавказ.

Почти двадцать лет назад Полина вошла в это издательство и впервые стала наемным работником. Должность у нее была самая скромная, а издательство, в ту пору еще маленькое и независимое, ютилось в обычном доме на западе Лондона. С тех пор его поглотила корпорация-монстр, редакция переехала в стеклянный небоскреб с огромным, застланным коврами холлом, и люди тут по большей части сидят новые. Однако тогда Полина шла на работу, чувствуя, что наконец-то обрела свободу. Она не знала, чего ждать, не знала, справится ли, но твердо сознавала одно: этот день — огромное событие. Конец зависимости, во всех смыслах этого слова. Она вступала на новую территорию, оставив Гарри позади.

Он уехал в Калифорнию, а Полина устроилась на работу. Оказалось, что справляется она очень неплохо и даже лучше большинства других. Ее перевели со скромной должности на более ответственную. Она быстро росла. Годы замужества отодвинулись в какое-то другое измерение, где по-прежнему существовали как повесть, в которой многие подробности забыты и лишь некоторые навсегда засели в памяти, откуда их никакими силами не вытравить.

Проснувшись сегодня ночью в своей квартире, Полина в первый миг ничего не может понять. Снаружи какой-то шум, которого быть не должно. Наконец она соображает, что находится не в «Далях», а в городе, который не умолкает ни на минуту. На улице что-то кричат пронзительными истерическими голосами, снова и снова. Слов не разобрать. Полина подходит к окну. На улице стайка девчонок — видимо, школьниц. Они орут друг на дружку и то собираются в кучку, то снова расходятся. Час ночи. Полина, внутренне сжимаясь, слушает грязную брань и дикие выкрики. Пьяные они, что ли? Или обкуренные? Наконец девицы скрываются за углом, их возгласы постепенно затихают. Полина возвращается в постель. Сна ни в одном глазу, на сердце смутное беспокойство. Очумелые подростки разбередили ее собственную безотчетную тревогу, так что наутро Полина чувствует необъяснимое желание позвонить Терезе, хотя уже завтра возвращается в «Дали».

— Привет. Сделай одолжение, проверь, не выключила ли я автоответчик? — говорит она и добавляет: — У вас все хорошо?

— Все замечательно, — отвечает Тереза чуть удивленно: она уловила тревогу в голосе матери. — А у тебя как?

— У меня отлично. Завтра приеду.

9

Полина стоит у окна в «Далях» и держит на руках Люка. Тот указывает на улицу — величественно — всей пятерней, и сообщает: «Па!» Это значит: вон мой папа. Он и вправду там, разговаривает с Кэрол на залитой солнцем дороге. Морис шевелит траву носком ботинка и жестикулирует. Видно, что он в ударе: произносит длинную и, возможно, интересную речь. Кэрол задумчиво жует колосок, сорванный на поле Чонди (пшеница там как раз достигла молочной спелости). Солнце блестит на гладком золотом шлеме ее волос. Она запрокидывает голову и хохочет.

На первый взгляд ничем не примечательная сцена. А вот появляется Джеймс и — еще через минуту — Тереза.

Все четверо недолгое время стоят под вечерним солнцем, затем идут к машинам. Они едут в паб. Полина вызвалась искупать и уложить Люка, поскольку ей это в удовольствие, а ехать со всеми она не хочет.

Она смотрит в окно, как компания усаживается в машину: Джеймс за рулем, Морис и Кэрол на заднем сиденье. Автомобиль трогается с места. Морис, видимо, продолжает говорить. Его лицо повернуто к Кэрол, рука лежит на спинке ее кресла.

Полина несет Люка в ванную и приступает к купанью. Она делает все, что положено: включает воду и раздевает малыша, безостановочно комментируя каждое действие, чтобы он не заскучал и не раскапризничался. Люк сидит в ванне и стучит по бортику пластиковыми стаканчиками. Полина стоит коленями на резиновом коврике и демонстрирует Люку физические свойства воды — ее способность литься, журчать и булькать, — а сама думает о другом ребенке в другом времени.

В городке, гордящемся кафедральным собором, ванна у них была чугунная, на львиных лапах. «Лев» — одно из первых слов, которые сказала Тереза. Оно означало ванну. Часть стала целым. Допотопная ванна. Сейчас такие снова выпускают и продают в магазинах для богатых. Тогда иметь такую ванну было позором. Успешные молодые пары мечтали о салатовой сантехнике.

Полина не мечтала о салатовой сантехнике. В викторианском доме с ванной на львиных ногах у нее хватало других забот.

Она наклоняется над неудобной высокой ванной и намыливает Терезе спину, чувствуя сперва острые крылышки лопаток, затем тонкие ребра. Полина знает каждый дюйм Терезиного тела, каждую впадинку и складку. Любой непорядок — царапина, синяк, сыпь — мгновенно отзывается паникой. Как будто Тереза — наиболее уязвимый отросток ее собственного тела, требующий постоянной защиты от внешних сил, которые самой Полине уже давно не страшны.

Она видит царапину у Терезы на руке — тонкую розовую линию — и тут же отмечает, что царапина пустяковая. Видит и отмечает бессознательно, поскольку не может думать ни о чем из-за сосущей пустоты под ложечкой и слов, которые крутятся и крутятся в голове.

— Тебе кое-что следовало бы знать, — сообщает Луиза Беннет, жена Тома Беннета, одного из коллег Гарри. — Насчет твоего мужа. Дело в том… Том говорит, все на кафедре уже заметили… в общем, дело в том, что он постоянно с Мирой Сэмс. Ну, знаешь, Мира Сэмс с факультета международных отношений. Том говорит, она все время торчит у него в кабинете. И в столовую они ходят вместе. Может, ты уже и в курсе…

Полине нравится Луиза. По крайней мере, нравилась три минуты назад. Теперь не нравится. И Том Беннет тоже. И вообще вся кафедра. Полина сейчас может думать лишь о том, насколько ей противна Луиза. Остальное придет позже…

— Да, — отвечает Полина. Совершенно спокойным и естественным тоном. — Ничего удивительного. Она помогает ему с книгой. Гарри говорил мне позавчера. Она много знает о демографии семнадцатого века во Франции, Гарри у нее консультируется.

— А… ясно, — говорит Луиза. — Ясно.

Она отводит взгляд и торопливо заводит разговор о чем-то другом. А Полина не слышит ни единого ее слова. Ровным счетом ничего. Потому что думает только о них. О нем и о ней. О ней и о нем. Как они говорят о книге. Улыбаются друг другу. Смеются. И все остальное.

Мира Сэмс. Первая. По крайней мере, в глазах Полины. Прародительница, зачинательница, прототип. Та, чье имя впервые пробудило сосущий холодок под ложечкой.

И где теперь Мира Сэмс? Исчезла с концами, сгинула. Ее нет — она существует только у Полины в голове.

Мира Сэмс — пустой звук. И уж точно не им вызван отголосок прошлого сейчас, когда Полина наклоняется над ванной, чтобы поставить Люка на ноги. Отзвук, эхо, фантомная зубная боль.

— Ну, вставай, — говорит Полина Люку. — Вставай на ножки. Молодец. А теперь вылезаем. Вот так.

Она вынимает его из ванны. Заворачивает в полотенце. Болтает, напевает песенку. Нет, думает она. Нет, нет, нет. Только не это.

Она смотрит на Гарри через стол и говорит:

— Я жгла твою книгу.

— Почему? Зачем?!

— Ты знаешь, — отвечает она.

Ах, книги, книги, говорит она Люку. Ничего от них хорошего, одни беды. Не пиши книжек, малыш. Займись торговлей. Или кардиохирургией. Или проектированием нефтяных вышек.

Полина укладывает Люка в кроватку. Люк протестует. Она приносит ему бутылочку. Он лежит, сосет, младенчески чмокая губами. Веки мало-помалу слипаются.

Полина на цыпочках идет к двери. Люк тут же открывает глаза, роняет бутылочку и ударяется в рев. Полина идет назад, вкладывает бутылочку ему в руки, выходит из комнаты и едва успевает добраться до кухни, как ей вдогонку снова несутся детские вопли.

Так повторяется еще несколько раз. Наконец Люк затих.

Полина включает аудионяню и устраивается в гостиной. Перебирает стопку книг на столе и, не найдя ничего интересного, берет газету. Читает некоторое время, потом отвлекается и начинает оглядывать комнату, хранящую следы тех, кто был здесь недавно. Соломенная шляпка Терезы на спинке стула. На каминной полке чьи-то солнечные очки — зеркальные, в золоченой оправе. Наверное, Кэрол. Бежевый свитер грубой вязки на подлокотнике дивана, скорее всего, принадлежит Джеймсу — для Мориса это чересчур стильная вещь. А вот холщовый пиджак с прорехой на рукаве — точно Мориса.

Полина ждет их возвращения. Она знает комнату как свои пять пальцев, и сегодня тут что-то не так. Чувствуется какой-то гадкий запашок, он же отголосок иных времени и мест, постоянно живущих в мозгу. Здесь и там неприятно смешались. Сейчас другая Полина в другой комнате ждет Гарри, который неизвестно, где находится, и неизвестно, что делает. Может, ведет семинар или консультирует студентов, может, пьет с коллегами в баре. А может, занимается тем, о чем ей думать не хочется, но что она ежеминутно воображает во всех подробностях, и каждый новый образ для нее пытка.

Она представляет их за столиком в кафе: глаза в глаза, его рука на ее ладони. В постели, голых. А чаще всего — как неделю назад на вечеринке, когда они просто разговаривали в дальнем конце комнаты. Гарри стоит спиной, но Полина смотрит на него глазами Миры Сэмс и точно знает, что та видит. Знает, что Гарри улыбается одной половиной рта и смотрит чуть искоса, склонив голову набок. Этот взгляд предназначается тем, кого Гарри удостоил особым вниманием. Взгляд, который когда-то был направлен на нее — в ресторанах, в автомобиле по пути через Америку, в постели. Полина ощущает этот взгляд, и все у нее внутри холодеет.

Полина, Тереза, Морис, Джеймс и Кэрол на парковке перед усадьбой восемнадцатого века. Полина помогает Терезе усадить Люка в коляску.

— Так как вы считаете, Полина? — спрашивает Морис. — Рассудите нас. Зачем люди посещают старинные усадьбы? Мы разошлись во мнениях. Джеймс говорит, это просто преклонение перед богатыми.

— Не совсем так, — возражает Джеймс. — Я сказал, что истоки — в потребности фантазировать: «Я бы мог тут жить» — и все такое. Мне лично это противно. Я точно знаю, где бы жил в то время. В лачуге. Мой прадед был крестьянином.

Кэрол надевает солнечные очки в золоченой оправе. Лицо у нее маленькое, очки большие, так что прячут его чуть ли не наполовину.

— Вот как? Ты мне не рассказывал. Мне кажется, вы оба чересчур напираете на идеологию. На самом деле людям просто нравятся красивые вещи. Бархатная мебель, стены в картинах. Можно гулять по таким домам, говорить, что здорово, наверное, спать на такой кровати, и глянь, какая лестница, и есть ли здесь привидения. Это не зависть, просто любопытство.

— Отчасти верно, — говорит Морис. — Однако тут безусловно присутствует элемент вуайеризма. И заранее созданный настрой на сравнение и социальную оценку. Ты встречаешься с прошлым и через непривычные предметы, и через намеки на несколько иной образ жизни. Это будоражит. Люди не могут просто смотреть, они должны как-то реагировать. И концепция старинной усадьбы, внушенная через рекламу, изначально предполагает именно такое поведение. Итак, — он смотрит на Полину, — почему эти люди здесь? Почему мы здесь?

— Потому что сегодня суббота, — отвечает Полина, — а выходные надо чем-то заполнить.

Джеймс смеется:

— Получи, Морис! Идеально простое объяснение.

Морис улыбается.

— Может, уже пойдем? — спрашивает Тереза. — Я первым делом должна выяснить, где здесь туалет. Люку надо сменить подгузник.

Усыпанная гравием дорожка ведет к дому, обсаженному купами деревьев; в их расположении заметен тщательный замысел ландшафтного дизайнера. Вся компания поднимается по широкой лестнице, покупает билеты и бочком обходит даму из Национального фонда, призывающую материально поддержать объекты культурного наследия в интересах завтрашнего дня. У Мориса свои взгляды на Национальный фонд, которые, разумеется, получат отражение в книге. «Завтрашний день сам о себе позаботится», — тихонько произносит он, посылая улыбку даме — та сейчас объясняет Терезе, где туалет, и вежливо просит ее оставить коляску в гардеробе.

Они медленно идут по усадьбе, разглядывают гобелены, изысканную мебель и фарфор. В каждой комнате свои временные жители, которые тут же становятся частью экспозиции, так что Полина с равным интересом изучает японскую пару и резной орнамент из плодов и листьев на каминной полке. Японцы поочередно снимают друг друга на видеокамеру. На каминной полке желуди соседствуют с ананасами. Полина заинтригована и тем и другим. Будет ли она на этом видео, перенесенная против воли в некую далекую гостиную на другой стороне земного шара? Считал ли резчик, что в Англии растут ананасы, или это изящная шутка художника по интерьерам? Морис куда-то исчез — увлекся, по обыкновению, чем-то интересным только ему. Джеймс и Кэрол смотрят через окно на изумрудный газон. Тереза пытается заинтересовать Люка фарфоровыми собачками.

Очень много картин. По большей части они так или иначе связаны с убийством. Охотничья сцена: гончие на склоне холма, алая куртка всадника перекликается с рыжиной лисы, прыгающей через ограду. Натюрморт: груда мертвых фазанов и куропаток на гладком деревянном столе, рядом несколько яблок и зелень; все прописано с фотографической точностью, от крапинок на перьях до засохшей крови на клюве.

Полина разглядывает убоину и внезапно замечает рядом с собой Мориса.

— Я в жизни не убил ничего крупнее осы, — замечает он. — Возможно, стоит как-нибудь попробовать. Очевидно, мы упускаем некую фундаментальную составляющую человеческого опыта.

— Есть куча всякого опыта, без которого я предпочла бы обойтись, — сухо произносит Полина. — Вникни люди в то, что тут изображено, и им стало бы гадко. Нам с вами в том числе. Приукрашенная жестокость — вот это что.

— Безусловно. Необходимый элемент индустрии, паразитирующей на прошлом. Пыточный каземат как часть музея. Волнующие садистские подробности в рассказе экскурсовода. Думаю, стоит посвятить этому отдельную главу. Чистенькая жестокость на безопасном расстоянии — ничуть не страшнее того, что мы видим по телевизору. Те же самые люди при виде автокатастрофы впадут в истерику. Мы с вами в том числе.

К ним подходит Тереза:

— Люку надоело. Я выведу его в сад.

— Конечно-конечно, — рассеянно отвечает Морис.