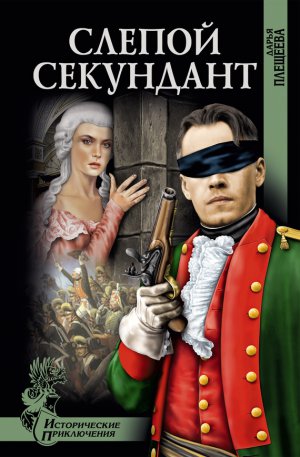

Слепой секундант Плещеева Дарья

Маша рассмеялась.

— Ничего, с Божьей помощью все образуется, — беззаботно сказала она. — Как ты думаешь, могу я пока что жить с Петрушей в полку? Женатые солдаты — и то живут, неужто графу Венецкому не позволят?

— Сперва Венецкий должен тебя представить командиру своему, генерал-аншефу князю Долгорукому, и княгине. Княгине ваше тайное венчание должно понравиться — она сама ради своей любви к князю немало перенесла.

— А что такое?

— Два родных брата женились на двух родных сестрах, а по православной вере так не полагается, — объяснил Андрей. — Сперва князь Василий повенчался на Варваре Бутурлиной, потом князь Юрий — на Екатерине Бутурлиной. Поскольку с церковной точки зрения они жили в блуде, то детей Юрия записывали на имя Василия. Только потом, когда князь Василий с женой скончались, князь Юрий и супруга его воссоединились, и брак свой заставили признать, и детей также… Но ты, Маша, должна принарядиться. Давай я тебе денег на новое платье подарю.

— Тебе самому на лечение потребуются.

Андрей рад был этому простому разговору — миг, когда придется заняться пленником, оттягивался. Примчался Венецкий — его тоже втянули в хозяйственные рассуждения. И решено было наутро ехать всем вместе, о чем и сообщили Валеру с Гиацинтой.

В последний раз поужинав на даче, все разошлись по комнатам, и дача стихла до утра.

В неизвестном часу Андрей поднялся — печь остывала. Он прислушался — никто не разговаривал в комнатах, никто не галдел во дворе.

Пистолеты Еремей прятал в дорожный сундучок, там же находились пули и порох. Андрей надел свою черную повязку, натянул штаны, заправил в них рубаху. Уже освоившись в комнате, он почти без приключений отыскал сундучок и достал оружие. Зарядив пистолет, медленно двинулся к чулану, в котором ждал решения своей судьбы Куликов. Его даже не слишком караулили — вздумав бежать, тот первым делом слетел бы с крутой лестницы. Чулан был закрыт на задвижку — правда, основательную.

— Просыпайтесь, Куликов, — позвал Андрей.

— Уже утро? — спросил пленник.

— Понятия не имею. Я так же слеп, как и вы. Забавно, да?

— Что вы затеяли?

Андрей услышал в простом вопросе: «Я боюсь, я смертельно боюсь мести и мучений!»

— Кланялся вам господин Шешковский, — прямо сказал Андрей. — И господин Архаров-старший. Днем я побывал у них и все рассказал.

— Шешковскому?

— Да. Теперь уж он будет расследовать, какие деньги и откуда тайно получает «малый двор». Полагаю, господин Шешковский сделает все, чтобы не огорчать государыню необдуманными поступками великого князя, если только эти поступки обнаружит. И всех, кто в тысячный раз попытается вбить клин между матерью и сыном, будет карать так, как только он и умеет…

— Я тут ни при чем! — воскликнул Куликов.

Имя Шешковского было просто волшебным ключиком к петербуржским сердцам.

Андрей, опустившись на корточки, стал шарить по стенке чулана, рука опускалась все ниже — он хотел найти место, куда бы положить пистолет. Подвернулось мягкое, упругое — суконная покрышка шубы, не иначе. Он нажал, продавил вершка на полтора. Сюда уже можно было приспособить тяжесть.

И вдруг его руки коснулись чужие пальцы, стали быстро-быстро ощупывать, поползли вверх по рукаву. Андрей отдернул руку — соприкосновение было совершенно лишним.

— Это пистолет, — сказал он. — Господа Архаров и Шешковский посылают вам заряженный пистолет. Они милосердны…

— Милосердны? — переспросил Куликов.

— По отношению ко мне. Они не желают, чтобы я взял грех надушу.

— Да послушайте же! Я не виноват! Это все она! Ее привели ко мне, я спас ее, я ее лечил, вы ничего не знаете…

— И незачем знать. Если вы, Куликов, предпочитаете допросы Шешковского — дело ваше. Прощайте. — Андрей открыл дверь чулана.

Дверь выходила на пятачок перед лестницей. Видимо, его устроили тут, чтобы служил жителям второго этажа теплым нужником, и собирались установить чугунную трубу, ведущую вниз, к яме. Тому, кто выходил из чулана, следовало быть осторожным.

— Это все она! Вы ведь Соломин? Вы должны знать — это она! Вы ничего не поняли, клянусь! Она оплела меня своими замыслами, хотела, чтобы я на ней женился…

— Враки, — ответил Соломин. — Она и мужчин ненавидела, и женщин. Мужчин — за то, что сама не была мужчиной. Женщин — за то, что не могла быть женщиной.

— Она погубила меня!

— Она пыталась вас спасти. Ей казалось, что вы совершили для нее благодеяние. Так что перестаньте клеветать. Я знаю правду. Прощайте. — Ведя рукой по стене, Андрей пошел прочь.

Он знал трусов — повидал их под Очаковом. Куликов не схватил бы в отчаянии оружие и не приставил ствол к виску. Он не смог бы честно заплатить но своим кровавым счетам, но за несколько лет вымогательства немало крови чужими руками пролил. «Надо бы спросить у него, кто убил Катеньку и Акиньшина», — подумал Андрей и чуть было не вернулся к чулану; но откуда-то свыше слетела в голову мысль — зачем увеличивать число врагов и покойников? Вот главный виновник — а для исполнителей Страшный суд есть, они не отвертятся.

Вернувшись в свою комнату, Андрей сел на кровать и задумался. Сам он, если бы Архаров прислал ему заряженный пистолет, позаботился бы лишь о завещании. Хотя убивать себя — не по-христиански, и кара за самоубийство на том свете будет суровая, платить по своим счетам необходимо. Вряд ли Куликов беспокоится сейчас о загробном воздаянии, подумал Андрей. Когда губил судьбы и подсылал убийц — мало беспокоился, теперь-то с чего бы? Он ломает голову, как ему, слепому, выбраться из дома и уйти. Что будет потом — он пока знать не желает. А пистолет, статочно, прихватит с собой.

Куликов так же будет прислушиваться к тишине, поймет, что на дворе ночь. Он смог бы уйти. Сперва старик попытается открыть дверь чулана. А что там, в чулане, вообще хранится? Нет ли доски, которой можно отжать дверь и выдернуть задвижку вместе с гвоздями? Крикнуть, разбудить всех — пусть заглянут в чулан, пусть проверят? Но загнанная в угол крыса становится опаснее льва: Куликов выстрелит — и кому ж достанется пуля?

Андрей вздохнул. Надо было посоветоваться.

— Где ж ты, Катенька? — беззвучно спросил он. — Чего бы ты для убийцы своего пожелала?

Нет, не явилось спасительное сонное видение, без которого Соломин тосковал. И Гриша не послал весточки, и Акиньшин — также. Андрей, было мгновение, ощутил их присутствие, когда шел по куликовскому дому; они словно несли его, он даже не споткнулся ни разу.

— И что же, Господи? — задал он нелепый вопрос. — И что теперь? Я приказ выполнил — но что из сего воспоследует? Кабы стреляться с ним, чего я страстно желал! Кабы завершить дуэль, как положено честному секунданту, имеющему право заменить раненого бойца! А теперь-то что? Кто я в этом деле, Господи? Дай же хоть какой знак!

Ожидание знака Божия мучительно. Поди догадайся, как он себя явит, что удивит душу: картинка, явившаяся перед глазами, выскочившая из глубин памяти фраза или вовсе библейский «глас хлада тонка»… Андрей сидел, погружаясь в тяжкую дремоту, он пытался создать вокруг себя ту тишину без мыслей и почти без дыхания, в которой мог расслышать тот необъяснимый глас.

И расслышал! Грохот, крик и выстрел слились вместе.

Еремей кинулся к питомцу:

— Ты жив? Цел?

— Дяденька, беги, глянь, что там! Стой, я с тобой!

Положив руку на Еремеево плечо, он пошел туда, где уже гомонили охотники и распоряжался Венецкий.

— Как это могло быть? Кто недосмотрел?! — кричал граф. — Кто тут тварь продажная?! Лукашка, чья это работа?

Шум шел снизу.

— Сударик мой, Андрей Ильич, а дверь чулана-то отворена! — сказал Еремей. — И точно — кто-то выпустил подлюку. Задвижка — то целенькая.

— Венецкий, что там с Куликовым? — крикнул Андрей.

— Бог наказал! Он из чулана как-то выбрался, да с лестницы кубарем полетел. А в руке пистолет. Грохнулся подлюка на согнутую руку, пистолет возьми и выстрели. Соломин, кто-то дал ему заряженный пистолет и отворил чулан!

— Это был я, Венецкий.

— Ты? Умом повредился?

Ну разумеется, вдруг сообразил Андрей. Ведь никто не знал о приказании Архарова — незачем было. А теперь придется что-то растолковывать, и выйдет нелепица.

Венецкий быстро взбежал по ступеням, крича Маше, чтобы не выходила из спальни.

— Ты что затеял, Соломин?

— Я забыл закрыть задвижку. Понимаешь? Попросту забыл.

— А пистолет?.. — мудрено было угадать архаровское решение, и не Венецкому под силу такие загадки. — Ты что, выдумал с ним стреляться? По тебе плачет бешеный дом! И что прикажешь делать с покойником?

— С покойником-то проще всего. Я продиктую записку для господина Шешковского, он пришлет людей забрать тело.

— И как же ты собираешься все это объяснять?

— Никак. Впрочем… вот как — воля Божья. Венецкий, ты видишь — я совершенно спокоен и в своем уме. Вели людям отнести тело в сарай и отправляться спать.

Валер, тоже вышедший на шум, не вмешивался. Когда Венецкий снова спустился вниз, он подошел к Андрею.

— Вы понимаете, как это вышло, Соломин?

— Понимаю. Где Гиацинта?

— Была тут и побежала к госпоже Венецкой. Она покойников до смерти боится.

— Ну, хоть чего-то боится.

— Это как-то связано с вашим визитом к Шешковскому и Архарову?

— Да.

— Хотите водки? У охотников припрятан штоф, я знаю.

— Да.

Граве запретил пить, но предусмотреть такого случая он не мог.

Валер тихо подозвал Спирьку, посулил ему полтину и увел Андрея к себе. Пили они молча и выпили по две чайных чашки. Закусили двумя ломтями окорока.

— Благодарю, — это было единственное слово, произнесенное Андреем за полчаса.

— А я и не знаю, как благодарить.

— Пустое…

Точно, подумал Андрей, все — пустое, как будто из мундира колдовским способом вынули человека, а мундир, сохраняя очертания его фигуры, как-то держится в воздухе, опираясь на штаны, чулки, туфли. Нужно жить дальше. Придется жить дальше. Может, водка поможет крепко заснуть. Все выпито несуразно — однако правильно. Правильно — да с того не легче…

Утром Еремей собрал скромное имущество, а Андрей велел позвать к себе Валера, чтобы продиктовать записку Архарову: кто отдал приказ, тот и должен получить доклад об исполнении.

Доложил он весьма кратко: все исполнено, требуемый предмет оставлен там-то и там-то, странное состояние объясняется случайностью — повреждение вышло при падении с лестницы. И впрямь — хоть пуля и попала в сердце, но под невозможным для самоубийцы углом, да и убийце пришлось бы сильно исхитриться, чтобы сделать такой выстрел.

— Куда тебя доставить, Соломин? — недовольным голосом спросил, войдя, Венецкий. Ему сильно не нравилось, что нужно уезжать, оставляя в сарае мертвое тело.

— К доктору. Граф, как описать положение твоей дачи в Екатерингофе?

— Не доезжая царской усадьбы, напротив сада со знатными оранжереями, поворотя налево.

— Пишите, Валер: искомый предмет в сарае при даче его сиятельства графа Венецкого имеет место быть — не доезжая царской усадьбы…

Андрей поехал к доктору Граве.

— Принимай хворого, — сказал он ему. — Сдаюсь на твою милость. Лечи меня чем знаешь…

Поскольку рядом крутился Эрнест, разговоры велись на немецком языке и главным образом о делах медицинских. Голос доктора звучал неуверенно, однако Андрею был предписан постельный режим, и Граве, нарочно для таких случаев имевший особую комнату, хотя довольно мрачную, заставленную старой и бесполезной мебелью, сам убедился, что Андрей — в ночном колпаке, исподнем и под одеялом толщиной с почтенную перину.

Целую неделю Андрей пролежал пластом. Валер привез к нему Фофаню с охапкой книжек и журналов, но тот потребовал Божественное.

— Псалмы хорошо читать, — утверждал Фофаня. — И Евангелие.

— Какие псалмы? Я что тебе — покойник? — удивился Андрей и потребовал занятных стихотворных сказок, «Душеньку» Богдановича.

«Душеньку» принесли, но хитросплетенный стихотворный слог вверг Фофаню в нечто вроде паралича: язык его на каждом обороте спотыкался, терял подвижность и маялся.

— И впрямь, отчего бы Евангелие не почитать? — спросил Еремей.

Андрей был невеликим любителем Божественных книг, так что многое оказалось для него открытием.

— Как занятно, — сказал Андрей доктору. — Мне казалось, что Евангелие — это краткие пояснения к праздникам церковным, которые все знают назубок, так зачем и перечитывать? А там — исцеления, исцеления, исцеления… Причем, заметь, без всякой медицины! И без единого диагноза.

— Нет, диагноз нужен, — ответил Граве уныло. — Без него нельзя. И в Евангелии — чудеса, а у нас, эскулапов, — ремесло. Разумеешь разницу?

— Сдается, в моем случае требуется именно чудо. А просить о чуде — как-то стыдно…

Андрей впал в апатию. Он сам себе напоминал салазки, что скатились с крутой масленичной горки. Были визг, смех, радостное ощущение опасности и полета, но салазки не перевернулись, долго катились по ледяной дорожке и наконец встали. Дети, что сидели в них, разбежались в поисках иных забав, и салазки стоят недвижно, а чего ждут — неведомо. Может, так и будет выглядеть остаток жизни? Дело — сделано, другого дела нет. Двигаться незачем и некуда.

Приехали Валер, Гиацинта и Элиза, привезли гостинцев. Приехали Венецкий с Машей, привезли гостинцев. Приехали былые сослуживцы, узнавшие, где прячется Соломин, привезли гостинцев… Как ни были все к нему ласковы, а визиты угнетали Андрея и обременяли. В нем поселилось одно желание — выпроводить гостей и заснуть под Фофанино чтение. Во снах-то он видел!

Во снах к нему приходили Акиньшин и Гриша, оба в светлых мундирах совсем не измайловского вида, брали его с собой кататься, возили по какому-то несуществующему Санкт-Петербургу. Катенька пришла лишь однажды — и, пробудившись, Андрей не мог вспомнить ни единого слова, ею сказанного.

Валер первый сообразил, что происходит, и заметил Граве, что бороться надобно прежде всего с хандрой.

— Тут я бессилен, — ответил доктор. — Это болезнь души.

— А душа у него устала и крылышки сложила…

— И было отчего устать…

— Как думаете, доктор, а бывает так, чтобы душа надорвалась? Тянула, тянула тяжкий воз — вытянула, а сама надорвалась?

— В теории я это допускаю.

Валер подумал — и опять привез в гости к Андрею Гиацинту. Теперь он уже назвал настоящее имя дочери — Наталья. Гиацинта признала в Андрее старшего и главного, сама тоже ему явно нравилась, что же еще нужно для счастья? А возникнет жажда счастья — и здоровье пойдет на поправку, казалось Валеру. Элиза была от затеи не в восторге — какая же мать захочет отдать дочку за слепого? Но если выбирать между сценой и Андреем — она бы предпочла Андрея.

Андрей знал, что у его постели сидит красивая девушка, что Валер нарочно оставил их одних, но и Гиацинта никак не могла разговориться, а сам он не понимал, о чем спрашивать. Вновь вспомнилось то, что вдруг пришло однажды в голову: мундир, из которого изъяли человека. Пока шла погоня, пока возбуждала опасность, отношения с Гиацинтой были беззаботны и даже радостны. Теперь же, лишенные острых приправ, перца и горчицы, они потускнели, и мечта о тихом семейном счастье уж точно бы их не оживила.

— Я устал, простите, сударыня, — сказал Андрей.

Даже не спрашивая, как можно устать от долгого лежания в постели, Гиацинта сразу вскочила со стула:

— Господин Соломин… мне стыдно, честное слово, стыдно! Но я сама себя не понимаю! Никого лучше вас я в жизни не встречала… Но со мной что-то не так, я способна любить только театр… Это не вы, это я во всем виновата! — и она побежала к двери, вернулась, поцеловала Андрея в щеку и пропала — только шорох юбок и стук двери остались в памяти чуть ли не на пять минут.

— Вот и славно, — сам себя утешил Андрей.

Тихонько явился Фофаня.

— Прикажете читать? — уныло осведомился он.

— Почитай-ка Псалтирь.

Что-то в душе умерло, какая-то смутная надежда скончалась, отчего бы и не почитать по бедной покойнице? И воображение, некстати проснувшись, представило Андрею эту надежду в виде женщины, закутанной в темное тряпье, маленькой фигурки на белом поле. Что-то такое уже было однажды…

И раздался хрипловатый женский голос:

— Андрей! А у меня для тебя есть царь на коне. Возьми во славу Божью. А я за тебя молиться стану.

Тут-то Андрею и стало вдруг страшно. Он осознал: ведь за него никто не молится, кроме той юродивой, что пообещала, — и что, коли забыла обещание? Граве к молитве неспособен, он в книжках копается, Еремей чересчур занят хозяйством, вот Маша разве что… Но ведь у сестрицы богоданной сейчас хлопот полон рот, ей нужно заново подружиться со старшей графиней Венецкой и уладить отношения с родителями, помочь матери разъехаться с отцом, неисправимым картежником и мотом, решить судьбу Дуняшки. Маша молится, право, молится — и утром, и вечером, как следует, да только… да только Андрей в ее поминании — может, один из грех десятков человек. Идет ввысь мольба за все это честное собрание разномастного народу — Господи, разглядишь ли в толпе меня?

— Как так? — спросил Андрей. — Отчего это? Неужто я до такой степени никому не нужен? Тогда и впрямь остается только помереть.

Поди знай, какое твое слово улетит в небытие, а какое услышит Господь.

Ночью, в сонном видении, Андрей наконец-то обрел силы для молитвы. Он просил горячо, страстно — однако, как это бывает во сне, вдруг оказалось, что просит не он, а та женщина, стоящая на льду, которая велит звать себя Андреем Федоровичем, и молитва представилась вдруг растением, что прямо на глазах проклюнулось из семени и потянулось ввысь, неся свой цветок, будто высший дар небесам.

Андрей не успел удивиться, как это может что-то расти на льду, но рядом с той молитвой образовалась другая, тоже из семени наподобие фасолины, и два стебля переплелись, став вдвоем сильнее многократно. Но чего-то недоставало. «Должно быть три, — говорил себе Андрей. — Два — неправильная цифра, три — правильная, однако где же третье зернышко?»

Третье явилось под ледяной коркой, набухло, расширилось, проломило лед, росток вплелся между теми двумя — и тут-то родилось сияние. Андрей понял — недоставало именно сияния, слова должны стать светом, и тогда они вознесутся ввысь стремительно, потому что слова — тяжелы и неуклюжи, всего чувства передать не в состоянии, а свет легок и горяч, и он летит ввысь и возвращается обратно, летит и возвращается, и заполняет все тело изнутри, и выжигает дурное, и легкими волнами ополаскивает ожоги, и что-то, шевелясь и вздрагивая, пускается в рост, как те стебельки…

Андрей проснулся и… увидел. Увидел узор — желтый на черном поле, отчего-то турецкий, с завитками. Узор не уходил, только менялся, завитки вертелись, возникали круги и ромбы. Он сел.

— Ты что, сударик мой драгоценный? — спросил Еремей. — Выспался? В нужник пойдешь?

— Пойду. А что, дяденька, который час?

— Ты так разоспался — я тебя будить пожалел. А время — одиннадцатый час. Сейчас сведу тебя и крикну Эрнесту, чтобы кофей сварил. Вот отчего у русского человека кофе выходит не таков, как у немца?

— И позови господина доктора. Что-то у меня перед глазами мельтешит.

— Господи Иисусе! — Еремей выбежал.

Но вместо Граве, который был занят с посетителем, вошел Венецкий.

— Что стряслось? — спросил он. — Дядька Еремей козлом скачет!

Андрей сквозь повязку потрогал глаза.

— Я не знаю, — ответил он, — кликни старика. Обещался мне услужить, а сам сбежал. Как там у вас?

— Ведем военные действия, — отвечал граф. — Затеяли правильную осаду, подсылаем лазутчиков. Я возил Машу к госпоже Поздняковой, она берется угомонить мою матушку, когда та вернется из Новодевичьей обители. Ее духовник туда отправил дня на три пожить, там две инокини уж такие праведные — с ними велел вместе молиться. Но я матушку знаю — ее благочестия ненадолго хватит.

— Как Маша?

— Мы с ней уговорились тут встретиться. Маша… — Венецкий засмущался. — Машенька… Она во Второй Мещанской сейчас… К госпоже Ольберг поехала…

— Что за госпожа?

— Ох, Соломин… Ну, тебе-то можно сказать!.. Ученая повивальная бабка. Да, да, кто бы мог подумать? Так, сразу? Я не поверил!

— Поздравляю… — еле выговорил Андрей. — Ты, видно, полагал, что младенцев в капусте находят?

Ворвался Еремей.

— Сейчас, сейчас он идет!

— Да сведешь ли ты меня?.. — начал было Андрей.

Вошел Граве.

— В закрытых глазах, говоришь, мельтешение? Не может того быть.

— Еще как может. Прямо какой-то персидский ковер.

— Хорошо. Сейчас ты сядешь, но очень медленно, — сказал доктор. — И я сниму повязку. Открывай глаза понемногу, сперва — узкой щелочкой.

— Не бойся, — подбодрил Венецкий. — Только не бойся!

— А я и не боюсь.

Андрей сел, повязка исчезла с лица, он чуть приподнял веки. Перед глазами был серый туман — не беспросветный, а серый, даже коричневатый, и светлая полоса на нем — лишь немногим светлее прочего. Чем шире делалась узкая щелочка — тем толще эта полоса. Наконец она в высоту стала больше, чем в ширину.

— Что видишь? — спросил Граве.

Андрей рассказал.

— А теперь?

— По светлому прямоугольнику темная полоса легла поперек.

— Это моя рука, Соломин.

— Это его рука! — закричал Венецкий. — Ты видишь ее! Ты ее видишь!

— Погоди орать, твое сиятельство… Что с моей рукой? Я поднял ее или опустил?

— Опустил, — сказал Андрей. — А теперь поднял… А теперь убрал.

— Есть. Получилось. Ей-богу, получилось. Как — не ведаю! — воскликнул Граве. — Не должно было! Не должно, понимаете?! И вот!.. Соломин, коли ты хочешь, чтобы зрение восстановилось, ты должен еще долго пролежать. Твоей дурной голове необходим полный покой. Понимаешь? — Граве снова обвязал Андрееву голову свернутой косынкой черного шелка.

— Понимаю. Но только я дал слово.

— Что за слово?

— Я обещан — когда смогу видеть, то найду одну женщину. А теперь я уже вижу, и потому…

— Царь небесный! — воскликнул Венецкий. — Ты видел только полосу!

— Лежи и не пытайся вставать, — велел Граве.

— Но я дал слово!

— Граф, ты видишь, что творится? — спросил доктор. — За ним не досмотришь — так он убежит и ощупью станет на Невском искать свою прелестницу, пока его не повяжут десятские и не сволокут к частному приставу. Послушай, Соломин, ты можешь найти ее, и не покидая постели. Расскажи, кто такова, и Венецкий привезет ее прямо сюда. С его деньгами и дворней это плевое дело. Даже коли приняла постриг — выкрадет из обители. В Париж укатила — из Парижа доставит.

— Да, да, я твой должник и ради тебя не только в Париж — в Гишпанию ехать готов, — подтвердил Венецкий. — Кто такова?

— Я не знаю ни имени, ни роду-племени, и хороша ли собой — тоже не знаю.

Граф и доктор переглянулись.

— Но она хоть молода? — неуверенно спросил граф.

— Голос молодой. Возможно, и не очень хороша собой — сказывала, что у нее кривой нос, зубы, как у бабы-яги, черней арапа, и плешь во всю голову. Книжки философские читает, но бывает добродушна и весела… Из смольнянок. Да это — та особа, которая увезла Машу из монастыря и спрятала в Гатчине!

— Так надобно спросить жену! — с гордостью новоявленного супруга сказал Венецкий. — Она сейчас тут будет! Она все расскажет, что надобно! Я ей велю!

Андрей невольно улыбнулся: граф осваивался в новом качестве — главы семейства, и его забавный восторг был трогателен, как игра дитяти с имуществом батюшки.

— И это все, что ты о ней знаешь? — спросил Граве. — Плешь во всю голову и кривые зубы?

— Она соврала. Я бы почувствовал… А что чернее арапа…

— Чернее арапа? И философские книги читает?.. Еще что? — явно уже догадываясь, о ком речь, спросил Венецкий. — Все говори!

— Письма странные пишет. Она Машу навещала в Екатерингофе, потеряла черновики… Там все просто смехотворно: как она в парке боялась напороться на медведя, как от поста у нее голова ослабла… — старательно вспоминал Андрей.

— Слушай, Соломин, это знаешь кто может быть?! — завопил Венецкий. — Я понял, понял! Черномазая Демушка! Ты должен ее знать! Выпущена из смольнянок три года назад… или четыре? Она с самой государыней в переписке! Государыня и прозвала ее черномазой Демушкой, когда в гости к смольнянкам наезжала. Так-то она, Аннета. А письма она такие пишет, что государыня, читая, смеется. Дивный, сказывали, слог, причудливый и веселый! Государыне не то два, не то три раза в неделю эти письма подают.

— Дивный слог, — повторил Андрей.

Догадка Венецкого с каждым мгновением обретала все более плоти.

— Государыня любит ее, часто к себе зовет и сама ей жениха сыскала! — продолжал граф. — Ох, там целая интрига! Она с государыней рассорилась, когда та ее в первый раз отдать замуж пожелала. Не хочу, говорит, да и только. А потом Лафонша, директриса, вызвала ее к себе и вразумила — что, в самом деле, за блажь царице перечить? Царица-то одного добра желает! Тогда Демушка написала покаянное письмо — и поклялась, что коли государыня вдругорядь о ней что-то решит, то она противиться не станет и всецело в вопросе супружества на волю государыни отдается!

— «Слово дадено»… — произнес Андрей. — Она. И что, точно ли так уж черна?

— Не арапка, нет, но больно смугла. И из-за того придворные кавалеры над ней потешались. А в Гишпании такой цвет кожи, сказывали, обычное дело.

— Я начинаю припоминать… Аннета Дементьева? — тут Андрей вспомнил, что в первую их встречу незнакомка представилась Александром Дементьевым.

— Она самая! Но скоро станет госпожой Левшиной. Ее государыня за полковника Левшина сговорила и приказала в придворной церкви повенчать, сама обещалась из своих покоев к венцу снарядить…

— Когда?

— Когда? Позволь… я у матушки пригласительный билет видал, что ж там было? Но матушка не пойдет — ее опять спасение души озаботило.

— А нельзя ли послать к ней человека? — спросил Граве. — Я чай, в доме хоть кто-то рассудок сохранил, может вынести пригласительный билет?

— Гаврюшка-лакей разве что… Он малый дельный. И грамоте обучен. Доктор, где у тебя бумага и перья? Сейчас напишу ему.

— Незачем, — вдруг ответил Андрей.

Венецкий и Граве переглянулись.

— Ты дал слово ее найти, ну так и не перечь! — прикрикнул на друга Граве.

Андрей насупился. Теперь многое в речах незнакомки стало ясным. Но, когда она связана словом, и не простым, а данным самой государыне, что тут предпримешь? Да и нужно ли?

Пока писали и отправляли записку, приехала Маша.

— Ну как? — кинулся к ней Венецкий.

— Все потом, все потом расскажу! Андрей Ильич, ты мне не рад?

— Рад, — буркнул Андрей. Ощущение страшной утраты было все сильнее, все острее. Казалось бы, все потерял — ан нет, еще и это… еще и Аннета Дементьева… черномазая Демушка… И ведь знал же, что больше не увидятся! Знал! Но в горячке погони не придал значения. И вот как оно обернулось…

— А теперь говори, жена, что у тебя за дружба с Аннетой Дементьевой, — приказал Венецкий. — И можешь ли ты сделать так, чтобы Соломин с ней увиделся?

— Сейчас, пожалуй, не смогу… Кабы в Екатерингофе! Там она у опекуна своего, у дядюшки живала, потому и ко мне приходила.

— А я не знал! — воскликнул Венецкий.

— А на что тебе? — удивилась Маша.

— Должен же муж знать, с кем проводит время жена!

— Уж не хочешь ли ты сказать, что Аннета Дементьева, для которой двери личных покоев государыни всегда открыты, для меня недостойная компания? С кем же мне, Петруша, по-твоему, водиться? Да кабы не Аннета!.. — тут Маша поняла, что может сболтнуть лишнее, и замолчала.

— Кабы не она, ты не оказалась бы в Гатчине, — сказал Андрей. — Но ты, сдается, другое имела в виду.