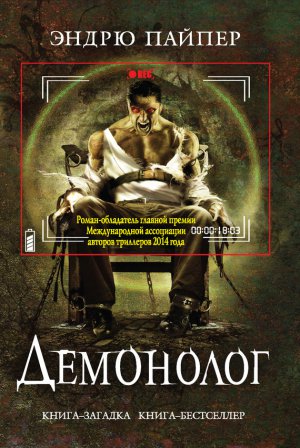

Демонолог Пайпер Эндрю

– Ну, ты рада, что мы сюда приехали? – спрашиваю я.

– Не задавай глупых вопросов, – отвечает девочка и берет меня под руку.

Худая женщина отнюдь не шутила.

– Здесь просто замечательно, – подтверждает Тэсс, указывая на полированный пол коричневого мрамора в вестибюле отеля «Бауэр» и на роскошные гардины работы «Бевилакуа» и «Рубелли»[15] на окнах. – Кто за все это платит?

– Я точно не знаю, – признаюсь я.

Зарегистрировавшись, мы идем наверх, в свой номер, чтобы немного освежиться после дороги. Вернее, в свой номер-люкс – две спальни, две ванные комнаты и элегантная гостиная со стеклянными дверями высотой в одиннадцать футов, открывающимися на балкон, который выходит на Канале Гранде.

Мы принимаем душ, переодеваемся и направляемся в расположенный на крыше ресторан пообедать. Бросив взгляд в одну сторону от нашего стола, мы видим лагуну, а посмотрев в противоположном направлении – всю площадь Сан-Марко. Отсюда, как похваляется путеводитель, открывается лучший вид на Венецию. Это самая высокая смотровая площадка в городе.

– А знаешь, как называется этот ресторан? – спрашиваю я. – Settimo Cielo.

– Я же не знаю итальянского, папочка.

– «Седьмое небо».

– Это потому, что он на седьмом этаже?

– Молодец, возьми с полки пирожок.

– Какой пирожок?

– Ладно, неважно.

Приносят обед. Жаренную на гриле форель для меня и spaghetti alla limone[16] для Тэсс. Мы поглощаем еду так жадно, как будто, осматривая все вокруг в течение последних пары часов, успели нагулять жуткий аппетит.

– А вон там что? – спрашивает дочь, указывая куда-то по ту сторону канала, на белый купол и изящные колонны Кьеза делла Салюте[17].

– Кафедральный собор, – отвечаю я. – Кстати, это одна из чумных церквей, построенных в семнадцатом веке.

– Чумных церквей?

– Эту церковь построили для защиты от страшной эпидемии – Черной смерти – когда та пришла в Венецию. От нее погибла почти половина населения города. Тогда не было лекарств от этой болезни, вот они и решили, что могут лишь построить церковь, чтобы Господь их защитил и спас.

– И он защитил?

– Чума в конечном итоге прошла сама. Как и должно было произойти, независимо от того, построил кто-то новую церковь или нет.

Тэсс накручивает на вилку новую порцию спагетти.

– Я думаю, их все же спас Господь. А ты думай что хочешь, – решительно заявляет она. И набивает рот этими макаронами, так что ее щеки выпячиваются. Она жует и улыбается одновременно.

В тот вечер, усталые, но возбужденные, мы отправляемся на короткую прогулку перед сном по извивающимся calles[18], окружающим отель. У меня более обостренное, чем у обычных людей, чувство направления (оно приходит от изучения карт в путеводителях), так что я отчетливо представляю себе наш курс: вдоль трех сторон площади, расположенных под углом друг к другу, а затем назад. И тем не менее через короткое время после старта повороты оказываются совершенно неожиданными, переулок выходит на две еще более узкие fondamenta[19] вдоль канала, заставляя принять решение, куда идти дальше – направо? налево? – к которому я совершенно не готов. И все же я решаю придерживаться первоначальной идеи: обойти по периметру всю площадь и вернуться к Канале Гранде, даже если это займет немного больше времени.

Через полчаса мы обнаруживаем, что заблудились.

Но все о’кей. Тэсс рядом. Держится за мою руку, не замечая моих внутренних борений и рассуждений, попыток понять, куда идти – к северу или к югу. Тот старикан в самолете был неправ. Потеряться в Венеции – это точно очаровательное приключение, как и сказано в путеводителях. Тут все зависит от того, кто идет рядом с тобой. С Тэсс я могу заблудиться и потеряться где угодно и навсегда. А потом вместе с острым приливом эмоций мне вдруг приходит в голову, что пока я с ней, я никак не могу потеряться.

В тот момент, когда я уже почти готов расстаться со своей мужской самоуверенностью и спросить дорогу у первого же встречного, мы упираемся в дверь бара «Харри». У Хемингуэя зимой 1950 года здесь был свой столик. Путеводитель напоминает мне об этом факте вместе с другими, более полезными сведениями о карте этих мест. Мы забрались совсем недалеко. Да мы и не собирались никуда забираться. «Бауэр», оказывается, совсем рядом, за углом.

– Мы пришли, – сообщаю я дочери.

– Мы там немного заблудились, да?

– Может, немного.

– Можно было догадаться по твоему лицу. Оно у тебя так иногда меняется… – говорит моя юная спутница, напряженно морща лоб. – Когда ты думаешь.

– Твое лицо меняется точно так же.

– Ну конечно! Я такая же, как ты, а ты такой же, как я.

Точность ее наблюдения заставляет меня остановиться, но Тэсс продолжает идти дальше. Как гид, ведущий меня к дверям отеля.

Мои планы на следующий день включают в себя осмотр некоторых достопримечательностей, а во второй половине дня – посещение дома по адресу, переданному мне Худой женщиной. Потом надо будет умыть руки, отрешиться от всех дел и попросту наслаждаться вечером и следующим днем вместе с дочерью без каких-либо препятствий и затруднений. Однако когда мы отплываем в нанятой гондоле и Тэсс начинает восхищаться гладким скольжением этой длинной лодки по воде, я начинаю подозревать: план было бы лучше составить иначе. Первым делом мне нужно было бы покончить с этой работой, в чем бы она ни заключалась, поскольку мои размышления о том, для чего меня сюда пригласили, еще за завтраком постепенно перешли в свербящее беспокойство. Странность этого приглашения здорово занимала меня все последние двадцать четыре часа, наводя на мысли о малоприятных реальностях. Я мог бы рассматривать этот эпизод как некий казус, достойный того, чтобы рассказать его студентам в лекционном зале, или как убойный анекдот, чтобы повеселить компанию после обеда, за вином и сыром. Но теперь, погрузившись в золотистый туман Венеции, я вдруг ощутил, как певчие птички у меня в душе превратились в жалящих ос.

Как назвала это Худая женщина? Дело. Процесс. Феномен. Это не анализ вновь открытого текста, не интерпретация чьих-то стихов – единственный вид работы «в поле», при котором можно ожидать, что я смогу применить имеющиеся у меня знания и опыт. Нет, она явилась ко мне за моими познаниями о Враге рода человеческого – это ведь одно из имен, упоминаемых в Библии по отношению к дьяволу. О задокументированных в апокрифической литературе фактах демонической активности в Древнем мире.

Ничто из всего этого, конечно же, не следует обсуждать с Тэсс. Вот я и играю роль жизнерадостного гида, стараясь изо всех сил. И все это время стараюсь доказать самому себе, что нынешний день совсем не намного отличается от обычного, что мне не следует бояться странных вещей всего лишь из-за того, что меня выдернули из привычного пребывания в библиотеках, из кабинета, из аудитории для проведения семинаров. И в самом деле, ведь чем больше у меня будет дней, подобных сегодняшнему, тем больше я буду «здесь», чего так желала добиться Дайана. Новые впечатления делают человека более живым.

Но факт остается фактом: чем выше поднимается утреннее солнце, заливая ярким, не оставляющим теней светом старый город, тем больше мое возбуждение сменяется чем-то, что больше напоминает страх.

Мы начинаем с Дворца дожей. От отеля до площади Сан-Марко путь совсем короткий, и стоит нам ступить на эту огромную площадь, как мы тут же подпадаем под впечатление грандиозности этого здания, заметного издали. Путеводитель не обманул: длинная аркада и ряд колонн, украшающих нижний этаж дворца, придают верхним этажам иллюзию парения в пространстве. Я не ожидал, что это здание таких необъятных размеров. Это тонны и тонны камня, и неважно, как изящно они сложены воедино – за ними скрываются забытые истории о тяжких трудах, людских жертвах и увечьях.

Среди этих жертв, рассказываю я Тэсс, были осужденные, которых пригнали сюда, дав им последний шанс выжить и обрести спасение.

– А почему они были осуждены? – спрашивает она.

– За то, что делали плохие дела. И их нужно было наказать.

– Но сперва их пригнали сюда?

– Да, так свидетельствует история.

– И как она свидетельствует?

И я рассказываю ей о колонне. В книге говорится, что она находится на той стороне дворца, что обращена в сторону лагуны Сан-Марко, напротив острова Сан-Джорджо. Надо отсчитать три колонны от угла – вот там она и стоит: источенная у мраморного основания узниками и через столетия после них любопытными туристами, пытающимися совершить невозможное. Идея состоит в том, чтобы убрать руки за спину (поскольку у узников руки были связаны сзади) и, затылком к колонне, глядя прямо вперед, обойти ее по кругу. Для приговоренных это было жестокое предложение возможной свободы, и, как утверждается в легенде, эта цель так никем никогда и не была достигнута.

Тэсс считает, что мне следует попробовать первым. Я затыкаю пальцы за пояс и встаю вплотную к колонне и поднимаюсь на ее базу. Один скользящий шаг, и я спрыгиваю.

– Нет, не могу, – говорю я.

– Тогда моя очередь!

Дочка встает на базу, прислоняется спиной к колонне, обхватывает мрамор, смотрит на меня и улыбается. Потом она начинает передвигаться. Делает маленькие шаркающие шажочки на своих каблучках, продвигается по дюйму. И все продолжает, все идет и идет по кругу. Я стою, держа наготове свой айфон с видеокамерой, готовый запечатлеть ее падение, но тут она исчезает за колонной, продолжая обходить ее. Секунду спустя девочка появляется с другой стороны, все так же шаркая ногами. Только теперь улыбка исчезла. Вместо нее пустой взгляд, который я принимаю за знак полной сосредоточенности, и засовываю айфон обратно в карман.

Когда дочь завершает полный обход колонны и добирается до места старта, она останавливается там и смотрит на воду, словно прислушиваясь к произносимым шепотом указаниям набегающих на берег волн.

– Тэсс! – Оклик, призванный разбудить ее, вывести из того состояния, в которое она впала, а также отметить ее достижение. – Ты своего добилась!

Она спрыгивает с базы колонны. И только тут вспоминает, кто я такой и где она находится. Моя дочь улыбается.

– А что я выиграла? – спрашивает она.

– Место в истории. По всей видимости, такое еще никому не удавалось.

– И спасение! Его я тоже заслужила?

– Его тоже. Пошли, – говорю я, беря ее за руку. – Надо наконец убраться с этого солнца.

Мы идем по уже запруженной народом площади, направляясь к базилике. Солнце, равнодушное и отчужденное, тем не менее здорово палит, и от этого наше короткое путешествие утомляет. Или, может быть, это ранний подъем после длительного перелета – я чувствую себя более ослабевшим, чем рассчитывал. В любом случае к тому моменту, когда мы входим под прохладные своды кафедрального собора, я чувствую, как меня качает, словно я стою на палубе парусника.

Отчасти это объясняет, почему я остановился и стал показывать Тэсс мозаику, украшающую свод под куполом: мне надо было обрести равновесие. Мозаика изображает процесс Творения: вот Бог создает свет, вот Адам в райском саду, вот змий искушает Еву, вот их Грехопадение. Изображения удивительно простые, особенно в сравнении с давящей, огромной массой собора. Византийская архитектура. Создается впечатление, что строители старались отвлечь внимание от истинных основ веры, а не отобразить их. И все же здесь, на этом своде, знакомые с детства сюжеты Книги Бытия изображены как в детской иллюстрированной книжке, и все это завораживает так, что перехватывает дыхание.

Сначала я воспринимаю это как эстетический шок: человек в суеверном ужасе и восхищении от возвышающегося над ним произведения искусства. Но меня ошеломляет вовсе не красота. Это нечто более высокое, возвышенное, величественное. Выбивающее из колеи присутствие змия и его подразумевающееся воздействие не только на каноническую «Еву», но и на двоих реальных людей, изображенных в мозаике, на мужчину и женщину, до которых дотянулся не какой-то символ, а физическое воплощение зла. Длинное, все покрытое зеленой чешуей. И с раздвоенным языком.

А затем в тихом помещении крипты под церковью у меня над ухом раздается шепот. И глаза змия теперь направлены на меня, а вовсе не на юную женщину, протягивающую руку к яблоку.

– Папа?

Тэсс обнимает меня.

– Что случилось? – спрашиваю я у нее.

– Со мной ничего, – говорит она. – А вот что случилось с тобой? Ты чуть не упал, я тебя поддерживаю.

– Извини. Голова вдруг закружилась.

Дочь прищуривается. Понимает, что я не все ей сказал, и решает, выяснять ей дальше подробности или не стоит.

– Давай пойдем обратно в отель, – предлагает она. – У нас есть время отдохнуть перед твоей встречей.

«Она – твой ребенок, – сообщает мне воображаемая О’Брайен, пока Тэсс тащит меня наружу, в толпу на площади. – Она понимает больше, чем ты можешь скрыть».

Глава 5

После ланча я чувствую, что у меня прибавилось сил. В номер является нянька, которую пригласил для нас портье – она будет присматривать за Тэсс те два часа, что я буду отсутствовать. Толстая такая матрона, «зарегистрированная, с лицензией», как уверяет служба отеля. Я сразу же проникаюсь к ней полным доверием. И Тэсс тоже. И они сразу погружаются в курс итальянского языка – еще до того, как я выхожу за дверь.

– Скоро вернусь, – говорю я дочери, которая бросается ко мне, чтобы поцеловать на прощание.

– Arrivederci[20], папочка!

Она закрывает за мной дверь. И я остаюсь в одиночестве. И только спустившись вниз и оказавшись среди других людей, в вестибюле, посреди упорядоченного движения внутрь и наружу, я чувствую себя в состоянии достать из кармана листок с адресом, который мне дала Худая женщина.

«Санта-Кроче, 3627».

Типично венецианский адрес. Ни названия улицы, ни номера дома, ни почтового индекса. Даже самая подробная онлайн-карта способна дать лишь приблизительные контуры двухсотметровой зоны, где это место может находиться. Чтобы найти ту дверь, в которую я должен постучаться, мне придется быть предельно внимательным и не пропустить нужных указателей.

Я сажусь на вапоретто, причаленный к пирсу отеля, и мы направляемся по Канале Гранде до остановки у моста Риальто. Мост сегодня так же забит публикой, как и вчера, когда мы проплывали под ним, и пока я пробираюсь по нему, чтобы добраться до sestiere[21] Санта-Кроче на противоположной стороне канала, мои сомнения по поводу того, что меня ожидает под номером 3627, улетучиваются, и я превращаюсь просто в туриста среди толпы таких же туристов, проходящих мимо лоточников и ларечников, осведомляющихся «сколько это стоит?» на всех языках мира.

Потом я следую по достаточно понятному маршруту, обозначенному на распечатке, которую достаю из кармана. Здесь тоже полно людей, они сверяются с картами, как и я, но по мере моего продвижения дальше их становится все меньше. И вскоре вокруг меня остаются только местные: взрослые, возвращающиеся домой с сумками, полными бакалейных товаров, и дети, пинающие футбольный мяч, бьющие им в древние стены.

Кажется, я уже где-то рядом. Только как узнать точно? Лишь на некоторых дверях имеются номера. И расположены они отнюдь не по порядку, ничего похожего. За номером 3688 следует 3720. Так что я поворачиваю назад, надеясь, что в той стороне номера поменьше, но за 3720-м оказывается 3732-й. Большую часть времени я трачу на то, чтобы затвердить в уме хоть какие-то приметные объекты, за которые можно было бы зацепиться: вот, например, окна второго этажа, из которых свисают цветы, или старики с суровым выражением лиц, пьющие кофе эспрессо за вынесенным на улицу столиком кафе. Однако когда я возвращаюсь назад, как мне кажется, тем же самым путем, оказывается, что кафе исчезло, а вместо торчащих из окна цветов болтается на веревке нижняя рубаха, вывешенная сушиться.

И только когда я разворачиваюсь и направляюсь обратно в сторону Риальто (вернее, туда, где, как я полагаю, он расположен), я нахожу то, что мне нужно.

На деревянной двери золотой краской по трафарету нарисованы цифры, меньше по размеру, чем другие: «3–6–2–7». Должно быть, это старый, изначальный, сохраняемый с тех времен, когда было построено само здание, номер, написанный для низкорослых венецианцев семнадцатого века. Размер цифр вместе с тонким шрифтом производит такое впечатление, что этот адрес уже давно прикладывает все усилия, чтобы его вообще не заметили.

Кнопка дверного звонка сияет и блестит, подобно ночнику, даже посреди белого дня. Я нажимаю на нее дважды. Невозможно понять, раздается при этом внутри какой-то сигнал или нет.

Но через секунду дверь распахивается. Из внутренней тьмы и тени возникает мужчина среднего возраста в сером фланелевом костюме, слишком теплом для здешних дневных температур. Он моргает, уставившись на меня сквозь мутные, захватанные пальцами стекла очков в проволочной оправе – единственного свидетельства неаккуратности в его во всех иных отношениях безупречно-официальном облике.

– Профессор Аллман, – говорит он. И это звучит не как вопрос.

– Раз вам известна моя фамилия, значит, я, видимо, попал туда, куда нужно, – отвечаю я с улыбкой, призванной пригласить его составить мне компанию в юмористическом обсуждении странности нашей встречи. Но в выражении его лица нет ничего хотя бы отдаленно похожего на иную реакцию, чем простое понимание того факта, что я стою у его дверей.

– Вы опоздали, – говорит местный житель на превосходно артикулированном английском, хотя и с акцентом. Он пошире распахивает дверь и делает рукой нетерпеливое, быстрое движение, приглашая меня внутрь.

– Мне не было назначено никакого конкретного времени, насколько я помню.

– Все равно уже поздно, – повторяет человек в сером, и в его голосе звучит какая-то усталая нотка, заставляющая предполагать, что он имеет в виду не время, а нечто иное.

Я вступаю в помещение, которое представляется мне чем-то вроде комнаты ожидания, приемной перед кабинетом врача. Деревянные стулья, приставленные спинками к стене. Кофейный столик с итальянскими новостными журналами, которые, судя по фотографиям террористических актов и кадрам из блокбастеров, изображенным на обложках, вышли из печати несколько лет назад. Если это комната ожидания, здесь никто ничего не ожидает. И здесь нет ничего того, что бывает в подобных местах – ни ресепшиониста, ни его стойки или столика, ни рекламных плакатов. Ничего, что могло бы указать, какие услуги здесь предлагают.

– Я врач, – говорит мужчина в костюме.

– Это ваша приемная?

– Нет, нет. – Он качает головой. – Мне поручили здесь поприсутствовать. Я принимаю в другом месте.

– Где?

Он машет рукой. Отказ или, возможно, неспособность ответить.

– Мы здесь одни? – спрашиваю я.

– В данный момент – да.

– Но здесь бывают и другие? В другое время?

– Да.

– Значит, нам следует дождаться их прихода?

– В этом нет необходимости.

Он идет к одной из трех закрытых дверей. Поворачивает ручку замка.

– Погодите, – говорю я.

Он открывает дверь, притворяясь, что не слышал меня. За дверью видна узкая лестница, ведущая на верхний этаж.

– Погодите же!

Врач оборачивается. На его лице неприкрытое выражение тревоги и беспокойства. Понятно, что ему дано задание – провести меня вверх по лестнице – и у него имеется личная заинтересованность в том, чтобы выполнить порученное дело так быстро, как только возможно.

– Да? – спрашивает он.

– Что там, наверху?

– Не понимаю.

– Вы намерены мне что-то показать, так? Скажите же, что это такое!

Разнообразные ответы, которые он мог бы дать, можно практически прочесть в его глазах. Кажется, это причиняет ему боль.

– Это для вас, – в конце концов говорит он.

Прежде чем я успеваю спросить у этого странного человека что-то еще, он начинает подниматься по лестнице. Его начищенные до блеска кожаные оксфордские ботинки стучат по деревянным ступеням с ненужной силой – то ли для того, чтобы не слышать мои дальнейшие вопросы и комментарии, то ли чтобы подать кому-то сигнал о моем прибытии.

Я следую за ним наверх.

На лестнице тепло и темно, жара усиливается с каждым шагом вверх, оштукатуренные стены скользкие от осевшей на них влаги. Это похоже на проникновение в чью-то огромную глотку. И вместе с этим ощущением возникает звук: подавляемое дыхание кого-то еще – не мое и не врача. Или, еще точнее, это два дыхания, звучащие одновременно и перекрывающие друг друга. Одно из них высокого тона и слабое, как последние вздохи на смертном одре. Другое – басовое содрогание, которое скорее ощущаешь, чем слышишь.

Когда мы добираемся до второго этажа, там совершенно темно. Даже если оглянуться назад, туда, откуда я пришел, не видно ничего, кроме бледного отсвета из комнаты ожидания.

– Доктор?

Мой голос, кажется, слегка оживляет врача, и он включает мощный фонарь, ослепляя меня.

– Le mie scuse[22], – говорит он, опуская луч фонаря.

– А свет здесь что, не горит?

– Электричества нет. Во всем доме.

– Почему?

– Я не спрашивал. Полагаю, он… – Он запинается, подбирая нужное слово. – Не подключен к сети.

Тут я впервые имею возможность рассмотреть лицо незнакомца. Его черты подсвечены снизу опущенным лучом фонаря, так что паническое выражение на нем смотрится совершенно карикатурно.

– Почему вы этим занимаетесь? – спрашиваю я. Один этот вопрос вызывает у него приступ неудовольствия и недоумения.

– Я не могу вам это сказать.

– Кто-то заставляет вас это делать?

– Не бывает действий без выбора, – отвечает мой собеседник, произнося эти слова со слегка модулированным акцентом, словно повторяя чей-то еще ответ на этот же вопрос.

– Здесь безопасно?

Вопрос звучит жалко и поспешно, но настойчиво, что несколько удивляет меня самого, но вовсе не удивляет врача, который на секунду прикрывает глаза, словно спасаясь от какого-то воспоминания, вызывающего у него безнадежные сожаления.

Потом внезапно он резким движением тянется к чему-то, лежащему на столе позади него, и луч фонаря в другой его руке описывает круговое движение, демонстрируя, что мы находимся на лестничной площадке, где имеются три закрытые двери. В этом помещении нет никаких украшений или произведений искусства. Только едва заметный блеск влаги на белых стенах.

Врач снова направляет луч на меня, прямо мне в грудь. И я вижу, что он протягивает мне нечто похожее на новенькую цифровую видеокамеру.

– Это для вас, – говорит он.

– Она мне не нужна.

– Это для вас.

И он роняет камеру мне в руки.

– И что я, как вы полагаете, должен с ней делать?

– Мне не говорили, что вам нужно делать. Велели только передать ее вам.

– Такой договоренности не было.

– Не было никакой договоренности, – говорит венецианец, словно подавляя взрыв грубого смеха. – Что вы с ней будете делать, профессор, – это вам решать.

Врач сдвигается с места. Сначала я решаю, что он намерен сопроводить меня за одну из дверей, которую сейчас откроет, или, может быть, повести меня дальше, на следующий этаж. Но он просто обходит меня – я чувствую кислый телесный запах, когда он проходит рядом, и, как я понимаю, намеревается спускаться по лестнице обратно вниз.

– Что вы намерены делать? – задаю я очередной вопрос.

Он останавливается. Направляет луч света на самую дальнюю дверь.

– Per favore[23], – говорит он.

– Вы подождете меня? Внизу? Вы будете здесь, если мне понадобитесь, да?

– Per favore, – повторяет он. Его лицо так пожелтело, что теперь он очень напоминает человека, который прилагает все усилия, чтобы сдержаться и успеть добежать до ближайшего туалета, прежде чем его вырвет.

«Только на одну минутку!»

Это все, что приходит мне в голову, когда я делаю шаг к указанной двери.

«Только на одну минутку, чтобы проделать все нужные наблюдения и доложить о них этому человеку или кому-то еще, кто ожидает меня внизу, а потом прочь отсюда. Воспользоваться еще одним свободным днем для развлечений, забрать деньги и сбежать. Обещание будет выполнено».

А если по правде? Я открываю дверь и делаю шаг внутрь – вовсе не за те деньги, что заплатила мне Худая женщина, или чтобы выполнить то, что должен по соглашению с ней. Все гораздо проще.

Я хочу увидеть, что там.

Там мужчина, который сидит в кресле.

Кажется, он спит. Его голова склонилась вперед, подбородок касается груди. Мне не разглядеть лица этого человека, но хорошо видны его редеющие, цвета соли с перцем кудри и маленькое розовое пятно на макушке, этот значок мужского среднего возраста. На нем брюки от вечернего костюма, деловая рубашка в полоску, кожаные мокасины. Обручальное кольцо. Его вполне подтянутая, аккуратная фигура все же выдает слегка выпирающим животиком того, кто привык хорошо и вкусно поесть, но кто достаточно мнителен и тщеславен, чтобы бороться с последствиями этого с помощью обязательных физических упражнений. Все в нем при поверхностном взгляде создает представление о человеке с хорошим вкусом, пусть и не склонном к рискованным экспериментам, профессионала, отца семейства. Человека вроде меня самого.

Но затем, когда я приближаюсь к незнакомцу еще на шаг, становятся заметны и другие детали, незаметные секундой ранее.

Он весь в поту, буквально промок насквозь. Рубашка прилипает к спине, под мышками темные полукружья.

Он дышит. Хриплые всхлипы, настолько глубокие, что кажется, будто, выдыхая, он вытягивает воздух откуда-то еще, а вовсе не из собственных легких.

А еще его кресло. Каждая его ножка прикреплена к деревянному полу с помощью мощных строительных болтов. Грубые кожаные ремни вроде тех, что используются в лошадиной упряжи, охватывают грудь мужчины, удерживая его в кресле.

«Похищенный! Заложник! Его насильно похитили и держат здесь ради выкупа!»

Тогда зачем они притащили сюда меня?! Ко мне ведь не приставали ни с какими требованиями, разве что им зачем-то потребовалось мое здесь присутствие…

«Тебя сейчас тоже захватят и посадят здесь. Или сделают что-нибудь похуже. Тебе дали камеру, чтобы ты снимал нечто ужасное. Пытки. Убийство. Что-то такое, что они будут делать с этим мужчиной».

Только зачем им свидетель, если именно в этой роли мне предстоит выступать, приехав сюда аж из Нью-Йорка?

«Они и тебя собираются похитить».

С какой целью? Конечно, не ради денег. У меня их не так много, чтобы стоило ими заинтересоваться. И если они хотят захватить меня, похитить, то зачем им было так долго ждать?

«К северо-северо-западу». Хичкок. «Они схватили не того парня».

Но Худая женщина точно знала, кто я такой. Так же, как и кассир в аэропорту, как портье в отеле «Бауэр» – все они изучали мой паспорт. Та женщина хотела, чтобы здесь оказался именно Дэвид Аллман. И вот я здесь.

Эти дебаты в уме, как я понимаю, происходили с воображаемой О’Брайен. У меня в груди даже возникает боль, когда я понимаю, как мне хочется, чтобы она сейчас оказалась здесь, со мной. У нее точно нашлись бы ответы, которых нет у ее образа, с которым я только что говорил.

Я включаю камеру.

Я не пытаюсь бежать, не пытаюсь вызвать polizia. По какой-то непонятной причине я уверен, что мне сейчас ничто не угрожает, что нет никакой опасности, что меня завлекли сюда вовсе не для того, чтобы привязать к креслу.

Я оказался здесь из-за этого мужчины, сидящего передо мной. Он и есть то самое «дело». Тот самый «процесс», тот самый «феномен».

Я нажимаю на кнопку REC и смотрю в видоискатель камеры, наведя ее на мужчину в кресле. В углу кадра начинает работать счетчик, отщелкивая цифры, отмеряя записанный материал. Автофокус на мгновение закрывает изображение, а потом наводит объектив на резкость, выдав четкую и ясную картинку. А связанный человек все спит.

Я проверяю кнопку Zoom. Даю крупный план, чтобы исключить пол и стены.

Счетчик показывает 1.24.

Теперь еще ближе, чтобы в кадре оставались только верхняя часть туловища и голова.

На счетчике 1.32.

Внезапно его голова дергается прямо вверх, отбрасывая со лба влажные пряди волос. Глаза широко открыты, смотрят пристально и блестят от напряжения. Сколько бы этот человек ни отдыхал, уронив подбородок на грудь, они не закрывались. Он вообще не спал.

Мужчина смотрит прямо в объектив камеры. И я держу ее направленной прямо на него, регистрируя выражение его лица – как оно меняется от тупого к понимающему, узнающему. Не комнату, но меня. На его лице расплывается улыбка, словно он видит старого друга.

Но улыбка становится слишком широкой, его рот растягивается так, что в его уголках обнажаются старые струпья, оставшиеся с того времени, когда он в прошлый раз исполнял такой же трюк. Он обнажает все зубы.

Он оскаливается.

Дергается, стараясь высвободиться из ремней, что удерживают его в кресле. Дергается всем торсом то в одну сторону, то в другую, словно проверяет, насколько прочно кресло прикручено к полу. Болты держатся крепко, но от его усилий начинает содрогаться и скрипеть вся комната, и абажур потолочной лампы раскачивается над моей головой. На случай, если он упадет, я делаю шаг вперед. Подхожу на шаг ближе к нему.

Небольшая пауза, потом мужчина бодает головой воздух, дернувшись прямо в мою сторону. Он напрягает шею и плечи, вытягивает их, насколько позволяют его путы. И даже дальше. Его тело изгибается, судорожно тянется вперед на целых несколько дюймов дальше, чем я мог бы предположить, судя по естественной длине и гибкости его позвоночника.

Я отступаю на шаг, на безопасное расстояние. Записываю на камеру минуту за минутой весь этот его припадок. Его рычание. Брызги белой пены изо рта. Звуки, исходящие изнутри его тела, рычание и шипение.

Он безумен. Буйный безумец в самый опасный момент продолжительного приступа.

Или я просто пытаюсь убедить себя в этом. Но это не срабатывает.

Все, что делает этот человек, слишком намеренное, чтобы это оказалось душевным заболеванием. Приступ только представляется набором диких, непоследовательных и бессмысленных признаков некоего запущенного невротического недуга, но отнюдь не является таковым. То, что мне демонстрируется, – это проявление, раскрытие некоей личности, совершенно чуждой. Оно имеет свой рисунок, свою манеру, свои крещендо и диминуэндо, драматические паузы, и все это исходит от некоего внутреннего сознания. А еще все это предназначено для того, чтобы быть записанным на камеру. Для меня.

Еще более тревожными помимо его явных и недвусмысленных дерганий и сотрясений, женоподобного квохтанья и гогота, болезненных вскриков и закатившихся глаз, так что видны белки, настолько покрасневшие, что кажутся маленькими пятнышками боли, становятся те моменты, когда он внезапно замирает, сидит неподвижно и смотрит на меня. Ни слова, ни судорог. Его личность приходит в «норму» или в то состояние, которое я воспринимаю как остатки его некогда душевно здоровой сущности – и тогда он превращается в мужчину примерно моего возраста, не понимающего, куда он попал, и пытающегося сообразить, кто я такой, как он может изменить ситуацию, как найти дорогу обратно домой. В такие моменты передо мной явно умный, интеллигентный человек.

Но после этого выражение его лица всякий раз резко меняется. Он вспоминает, кто он такой, вспоминает причину и суть обрушившегося на него несчастья, и по его лицу снова проходит целый каскад выражений – изображений? эмоций? воспоминаний? – проходит быстро, мгновенно.

И именно тогда он начинает кричать.

Голос целиком и полностью его собственный. Одинокая нота звучит, поднимаясь из его глотки, а затем рассыпается, превращаясь в нечто похожее на рыдание. Его ужас настолько непосредствен и кристально чист, что лишает его человеческого облика даже больше, чем его самые жуткие и гротескные выверты.

Мужчина смотрит на меня и протягивает ко мне руку.

Это напоминает мне Тэсс, когда ей было два годика и когда она училась плавать во время летнего отпуска, который мы проводили на Лонг-Айленде. Она тогда делала осторожный шажок с мелководья и ощупывала ногой песчаное дно, уходящее вниз, в глубину, и в этот миг ее окатывала набежавшая волна. И всякий раз она выплевывала набравшуюся в рот морскую воду и протягивала руку ко мне, чтобы я ее спас. Это почти смертельное упражнение она повторяла раз по двадцать за один день. И хотя всякий же раз она через четверть секунды оказывалась у меня на руках, ее отчаяние всегда было таким же.

Разница между Тэсс и этим мужчиной в том, что если Тэсс понимала, что ее пугает – вода, глубина, – то он не имеет об этом никакого представления. Это не заболевание. Это чье-то присутствие – возможно, некоего привидения. Чьей-то воли, в тысячи раз более мощной, чем его собственная. Но он не борется с ней. Все эти гримасы и судороги – лишь признание того, что он проклят, и оно обрушивается на него всякий раз снова и снова.

В конце концов человек замирает и весь оседает, погружается в сон, который вовсе не сон.

На счетчике 4.43.

И только теперь у меня действительно начинают дрожать руки. Все предыдущие мгновения камера в них была неподвижна, как будто установленная на штативе, так твердо я ее держал. Теперь же, когда значение всего только что увиденного полностью доходит до меня, кадр начинает дергаться и болтаться, вызывая тошноту, словно камера ожила и действует совершенно самостоятельно, тогда как сам я остаюсь неподвижен.

5.24.

Голос.

Этот звук заставляет мои руки замереть. И мужчина в кресле снова замирает в кадре. Он совсем не двигается. Голос исходит от него – должен исходить от него, – но ничто в его облике не указывает на это.

– Профессор Аллман.

Мне требуется целая секунда, чтобы понять, что голос обращается ко мне. И обращается не на английском, а на латыни.

«Lorem sumus».

«Мы тебя ждали».