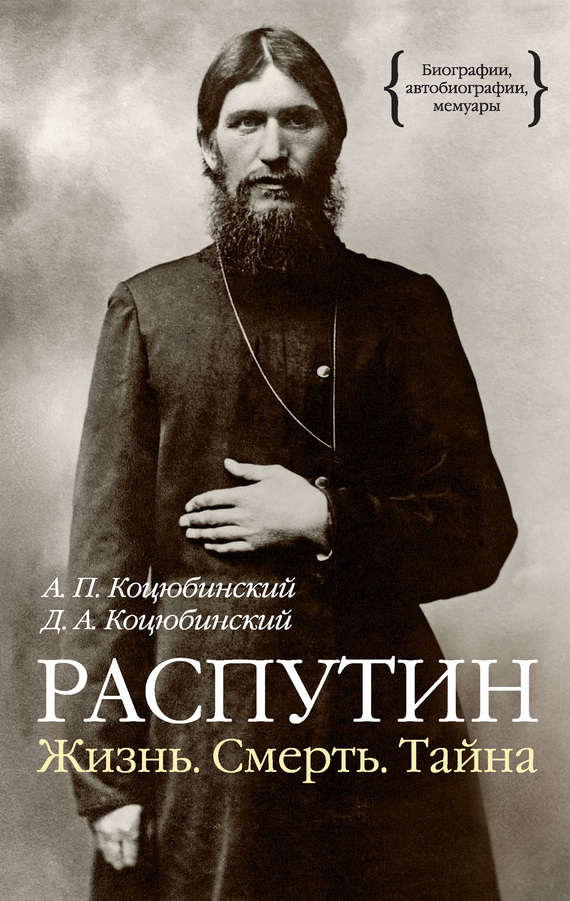

Распутин. Жизнь. Смерть. Тайна Коцюбинский Александр

В Царицыне Илиодор выступал с экстремистской агитацией против всех «врагов государства»: либералов, евреев, а заодно и губернаторов с премьер-министром. Не жаловал и самого царя. В своих воспоминаниях Распутин сообщает о том, как Илиодор – этот «каменный», «большой гордости человек», «бунтовщик» и «Стенька Разин» – в разговоре называл царя «дураком», «брехуном» и заявлял, что имеет целью только спасение России «от жидов и супостатов»87. Раздраженный выходками неистового иеромонаха, саратовский губернатор граф Татищев, поддержанный П. А. Столыпиным, инициировал перевод Илиодора распоряжением обер-прокурора Синода С. М. Лукьянова в Минск. Заступничество Распутина и вмешательство Николая II способствовали тому, что в конце концов мятежный ультрамонархист остался в Царицыне.

Личная услуга, оказанная Григорием неистовому иеромонаху, придавала «старцу» уверенности в том, что Илиодор и его покровитель епископ Гермоген станут его надежными и в определенной степени управляемыми союзниками.

Если верить самому Распутину, то в ответ на просьбу Илиодора о заступничестве «старец» потребовал: «Только поверни в сторону, не прыгай на начальство. Зачем народ подымаешь на влась? Надо разбираться, кто тебе друг и кто враг. <…> Вот… ругай знай, пугай, да не заругивайся. А главное, не всяко слово в народ кидай. Народ что ребенок, ему с огнем играть нельзя»88.

Илиодор также подтверждает, что обращался с просьбой о возвращении в Царицын к Распутину и что тот, обещая свою поддержку, настоятельно советовал ему не изобличать «так царей и правительство», ибо «времена не те»89.

Активно ходатайствуя перед царями за своего союзника, Григорий в то же время вынужден был вести весьма тонкую и сбалансированную игру, испытывая вполне отчетливые опасения конкурентного свойства. «Дневник Распутина» содержит рассказ о проведенной Илиодором службе, которая произвела большое впечатление на Александру Федоровну: «Придвинь, думаю, такого, он тебя, как мячик, откинет. Уж очень он мастер в Божественном слове, и глаз у него такой, что куда хошь за собой поведет. Нет, думаю, такого близко подпускать не надо… Одначе, раз привел, надо вести до конца…»90

После событий «царицынского кризиса», как, вероятно, и рассчитывал сам Григорий, личная зависимость Илиодора от него заметно окрепла. В знак благодарности Илиодор согласился посетить вместе с Григорием Покровское, чтобы укрепить авторитет «старца» в глазах односельчан. Туда же в августе для ознакомления с крестьянским образом жизни Григория приезжала и Вырубова. Возвращался Григорий в Петербург через духовную вотчину Илиодора – Царицын, где его вышла провожать двухтысячная толпа.

Тем не менее беспокойство Григория продолжало нарастать: разлад с главным на тот момент столичным покровителем по линии Церкви – архиепископом Феофаном – становился все более необратимым. Еще в ноябре 1909 года без ответа осталась посланная в Крым телеграмма, в которой Распутин советовал туберкулезному Феофану пить чайный стакан вина ежедневно. Распутин переживал этот конфликт крайне болезненно: «…временами лицо его чернело, он бил себя в грудь и говорил: „враги, враги там работают…“»91 В Петербург Распутин вернулся лишь в конце 1909 года.

В январе 1910 года Феофан, не выступая пока что открыто, решил поведать «всю правду» императору, однако был принят Александрой Федоровной, которая в ответ на все обвинения, выдвинутые Феофаном, как сам он рассказал следователям ЧСК (Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства), «возражала мне, волновалась, говорила из книг богословских». Не помогла даже исповедальная история М. Вишняковой (см. выше), которую Феофан решился озвучить в ходе беседы с императрицей. «Все эти тяжелые годы, – вторил своей жене в разговоре с фрейлиной С. Н. Тютчевой (также выступавшей против «старца». – А. К., Д. К.) Николай, – я прожил только благодаря его (то есть Распутина. – А. К., Д. К.) молитвам»92.

Тогда Феофан решает вынести сор из избы и вместе с иеромонахом Вениамином Федоченковым – таким же, как и сам Феофан, аскетом-девственником, организует полномасштабную политическую кампанию, к которой подключаются крайне правый монархист редактор газеты «Московские ведомости» Л. А. Тихомиров. Затем антираспутинскую эстафету перехватят православный миссионер, ассистент профессора Московской духовной академии и издатель «Религиозно-философской библиотеки» М. А. Новоселов, а также председатель Государственной думы октябрист А. И. Гучков, к этому времени разуверившийся в реформаторском потенциале верховной власти и активно искавший повода заявить о недовольстве центристских сил существующим положением вещей.

«Распутин оказался, – отмечает в этой связи А. Н. Боханов, – в фокусе социальной борьбы, стал инструментом политических и фракционных интриг, удобным способом общественной саморекламы, публичного самоутверждения»93.

Разгорающийся скандал вызвал крайнюю обеспокоенность со стороны председателя Совета министров П. А. Столыпина, ясно сознававшего, что начавшаяся в обществе публичная дискуссия о Распутине наносит мощнейший удар по престижу царской власти и что это в конечном счете вернейший путь к новой всероссийской смуте.

В январе 1910 года (М. В. Родзянко ошибочно датирует этот факт началом 1911 года) П. А. Столыпин, по настоянию Николая, вызвал Распутина к себе. Устраивая эту встречу, царь надеялся, что премьер-министр, убедившись в том, «каков он есть человек», найдет со «старцем» общий язык. Однако П. А. Столыпин, собравший к тому времени на Распутина компрометирующий материал, вопреки царским ожиданиям, «прикрикнул на него и, сказав ему прямо, что на основании документальных данных» Григорий у него в руках и он может его «раздавить в прах, предав суду по всей строгости закона о сектантах», предложил «немедленно, безотлагательно и притом добровольно покинуть Петербург и вернуться в свое село и больше сюда не появляться»94.

«Он (П. А. Столыпин. – А. К., Д. К.) грозности этой напустил, – вспоминал об этой беседе Распутин. – Сидит, как петух на воротах, и будто не видит меня… <…> А у самого – руки дрожат и в глазах муть. <…> Он как заорет: „…Вот, штобы в столице и духу твоего не было!“ А я ему: „Вот што, барин, из Питера-то я уеду… дело есть; только уеду – обласканный, а вернусь еще более желанный… а, сдается, ты – за могилой едешь!..“»95

Когда П. А. Столыпин доложил обо всем Николаю, тот, «выслушав его, не обмолвился ни одним словом и просил перейти к делам очередного доклада»96. Это означало крайнюю степень неудовольствия.

В оппозиционной периодической печати тем временем была опубликована серия статей, изобличающих Распутина, причем к уже обычным обвинениям в хлыстовстве либералы присоединили упоминания о связях Распутина с черносотенными церковниками и некими таинственными «высокопоставленными лицами». Именно с этого времени Григорий Ефимович Распутин начал превращаться из реального человека в литературно-публицистический миф.

Распутин пытается вырваться из окружившего его со всех сторон «кольца фронтов». Он пишет Феофану: «Благослови, Владыко, непотребного и прости… как прежний единомышленник». Молит своего заклятого недоброжелателя Антония Волынского (Храповицкого): «Благослови, Владыко миленький, не обижайся. Я вам зла не принесу… а евреи пусть ругают», пытаясь таким образом сыграть на антисемитских струнах черносотенной души архиерея. Просит благословения еще у одного Антония (Вадковского) – митрополита Петербургского. Отправляет письмо врагу номер один – П. А. Столыпину.

Однако на защиту Григория горой становится только лично обязанный ему Илиодор. Даже Гермоген начинает высказываться уклончиво: «Три года назад он (Распутин. – А. К., Д. К.) произвел на меня впечатление человека высокой религиозной настроенности; после, однако, я получил сведения о его зазорном поведении… История Церкви показывает, что были люди, которые достигали даже очень высоких духовных дарований, а потом падали нравственно»97.

Спасение, как и в прошлый раз, пришло лично от самодержца. В ноябре 1910 года Феофан лишился должности духовника царицы и был назначен епископом Таврическим и Симферопольским, отправившись, таким образом, «на излечение» в Крым и навсегда перестав играть какую-либо политическую роль.

10 декабря 1910 года Николай составил записку на имя П. А. Столыпина, где упрекнул своего премьера в «очевидном нежелании остановить растлевающее влияние» прессы, занимающейся «подбором возмутительных фактов»98. Но что мог сделать глава правительства – даже если бы и захотел, – если сам царь в октябре 1905 года даровал обществу свободу печати?..

В начале 1911 года вернувшийся с Кавказа петербургский митрополит Антоний (Вадковский) вторично – после Феофана – доложил Николаю II, со слов отправленной туда на излечение безумной Марии Вишняковой (бывшей няни цесаревича), об эпизоде недостойного поведения Распутина. Царь дважды останавливал митрополита, подчеркивая, что не позволит касаться внутренней жизни дворца. Антоний, волнуясь, ответил: «Слушаю, государь, но да позволено будет мне думать, что русский царь должен жить в хрустальном дворце, доступном взорам его подданных». Николай поспешил сухо проститься с митрополитом.

«Дневник Распутина» содержит рассказ, согласно которому Антоний на докладе у царя заявил о том, что близость Распутина к царской семье недопустима. «„Царь-батюшка, – пересказывал „старец“ слова митрополита, – в твоем доме сын растет… и сын этот будущий наш Царь-Повелитель, и попечалься о том, по какому пути ты свово сына поведешь! Не испортил бы его душу еретик Григорий?!“ А Царь-Батюшка на его цыкнул… „Куда, мол, лезешь?!. Я, чай, и сам не маленький, учить меня негоже“. Как пришел Митрополит Антоний домой… кукиш проглотил… запечалился…»99 Вскоре у Антония случился апоплексический удар, который свел петербургского архиепископа в могилу.

Правда, и на этот раз Распутину все же пришлось, в конце концов скрепя сердце избавить царя от необходимости своей властью и своим авторитетом оборонять «распутного старца» от врагов, наседающих буквально со всех сторон. Вооружившись посохом пилигрима, в марте 1911 года Григорий отправился в Иерусалим.

Жест получился эффектным. Поклонники рукоплескали: только святая душа могла столь смиренно ответить на все наветы и клеветы! Духовно осиротевший и стыдящийся своей беспомощности перед столыпинским напором Николай в эти дни убеждал Илиодора: «Он наш… отец и спаситель. Мы должны держаться за него… Господь его послал… Мы слушаемся отца Григория…»100

Но вот по завершении хаджа Распутин возвратился в Петербург, и в царском Дневнике появилась, как всегда, краткая, однако редкая по эмоциональности запись от 4 июня 1911 года: «После обеда имели радость видеть Григория по возвращении из Иерусалима и Афона»101.

В конце лета 1911 года, в самый разгар организованной крайне правыми и лично императором интриги, направленной против председателя Совета министров П. А. Столыпина, Распутин был тайно командирован в Нижний Новгород для того, чтобы оценить тамошнего губернатора, тридцатидевятилетнего А. Н. Хвостова, как возможного столыпинского преемника. Григорий предложил А. Н. Хвостову пост министра внутренних дел, но тот, «заподозрив, что его попросту втягивают в какие-то придворные игры»102, от серьезного разговора уклонился. В итоге Григорий сделал вывод о том, что «хотя Бог на нем почиет, но чего-то недостает»103, «хорош», но «слишком молод» и «шустер»: «Пусть еще погодит»104.

Вскоре после этого царица привезла Распутина в Киев на торжества по поводу открытия памятника Александру II, в ходе которых вставший было на пути у «старца» П. А. Столыпин пал от руки террориста.

«Набросились все…»

Из Киева Распутин отправился вслед за Александрой Федоровной в Ливадию, где жил в гостинице «Эдинбург» под фамилией Никонов. Градоначальник Ялты, ярый черносотенец И. А. Думбадзе, узнав об этом, немедленно выслал царского фаворита из города в административном порядке.

Однако в целом после гибели П. А. Столыпина вес и влияние Распутина возросли. По мнению Э. С. Радзинского, это было связано с тем, что «гибель Столыпина, побежденного безвестным мужиком, заставила „серьезных людей“ присмотреться к „победителю“…»105. Такая точка зрения представляется исторически неверной. В сознании русской общественности в 1911 году «победителями» П. А. Столыпина являлись активно сражавшиеся против него и тайно покровительствуемые самим императором крайне правые лидеры – П. Н. Дурново, В. Ф. Трепов и др., а отнюдь не «сибирский мужик» по имени Григорий Распутин, которого, несмотря на всё скрыто-явное недовольство царей, Столыпину все же удалось de facto изъять из придворного оборота.

Возвращение «старцем» утраченных позиций, действительно происшедшее во второй половине 1911 года, и их дальнейшее укрепление были вызваны страхом «серьезных людей» не столько перед царским любимцем как таковым, сколько перед самой идеей принципиального противоборства царским капризам, даже таким потенциально взрывоопасным, как общение царской семьи со «старцем», подозреваемым общественностью в хлыстовстве.

Пришедшие на смену П. А. Столыпину люди – новый глава правительства В. Н. Коковцов и новый руководитель МВД А. А. Макаров, в отличие от их покойного предшественника, не стремились к выработке, провозглашению и реализации собственной политической программы. Их курс, который можно было бы определить как умеренно-конформистский, заключался в том, чтобы, по возможности не нарушая законы и не дразня общественность, действовать в строгом соответствии с конкретными пожеланиями и рекомендациями императорской четы. Это касалось не только распутинской темы, но и других, не менее политически острых и чиновничьи скользких вопросов, таких как отношения с Думой, с прессой, с общественностью и т. д.

В начале ноября 1911 года Григорий, после настойчивых просьб царицы, обеспокоенной состоянием здоровья Алексея, вернулся в Петербург. Одновременно Распутин добился неслыханно дерзкой милости: назначения тобольским епископом своего приятеля, выходца из простого народа, малограмотного, имевшего среди столичной общественности репутацию «непристойного, гнусного»106, – но одновременно находчивого и хитрого, с живой народной речью отца Варнавы (Накропина). По Петербургу циркулировал слух о том, как обер-прокурор Святейшего синода В. К. Саблер в благодарность за то, что Распутин «поставил его в оберы», поклонился «старцу» в ноги. Поговаривали также о том, что В. К. Саблер получил приказание пожаловать Распутину сан иерея.

Эти события вкупе с продолжавшими поступать многочисленными жалобами на двусмысленное поведение Распутина явились каплей, переполнившей чашу терпения его последних соратников – епископа Гермогена и иеромонаха Илиодора. Вероятно, их уже давно тяготила дружба с безграмотным выскочкой – самозваным «старцем», фактически монополизировавшим безграничный ресурс монаршей милости. Распутин открыто возвысился не только над своими прежними духовными покровителями, но и над всей Православной церковью. В ответ на это гордые духом монахи решили проучить зарвавшегося блудодея, раз и навсегда избавив царскую семью, а заодно и всю святую Русь, от его тлетворного влияния.

16 декабря 1911 года Гермоген вызвал ничего не подозревавшего Распутина к себе на Ярославское подворье в Петербурге. Здесь в присутствии Илиодора, И. А. Родионова – писателя, близкого к Союзу русского народа, «академика» (то есть выпускника Санкт-Петербургской духовной академии), кандидата богословия Стефана Твердынского, юродивого Мити Козельского, священников Ледовского и Михаила Сошественского, а также купца Чернышева разыгралась совершенно неприличная история.

Сперва косноязычный, сухорукий и хромой Митя Козельский набросился на Распутина с обвинениями и потащил его к иконе, где, ухватив за половой член, попытался, по некоторым данным, «ножницами отрезать пенис у Распутина»107. Не преуспев, однако, в дерзком оперативном начинании, Митя стал яростно плевать Григорию в лицо.

В этот момент к действию подключились Илиодор и Гермоген, которые принялись страстно осуждать Григория за его богопротивное поведение, говоря, что он губит государя и его семью, позволяя газетам втаптывать в грязь священное имя. При этом Гермоген нанес Распутину несколько мощных ударов наперсным крестом по голове. «Диавол! – кричал он неистово. – Именем Божиим запрещаю тебе прикасаться к женскому полу. Запрещаю тебе входить в царский дом и иметь дело с царицей. Разбойник – ты! Как мать в колыбели вынашивает своего ребенка, так и Святая Церковь своими молитвами, благословениями, подвигами вынянчила великую святыню народную – самодержавие царей. А теперь ты, гад, губишь, разбиваешь наши священные сосуды – носителей самодержавной власти!»108

В план заговорщиков входило взять с Распутина клятву о том, что он уедет навсегда к себе в Покровское, после чего запереть его в угловой комнате подворья, покуда Гермоген не возвратится от царя, предварительно убедив его в необходимости развязаться со «старцем»… Одновременно предполагалось послать «хороших людей» в Покровское, чтобы они дотла сожгли дом Распутина вместе со всеми находящимися в нем вещами, дабы стереть всякую память о том, что Григорий некогда общался с царями.

«Становись на колени!.. Клянись. <…> Целуй икону, целуй святые мощи!» – гремел Гермоген, и окровавленный, дрожащий от страха и вытянувшийся в струнку Григорий вынужден был повиноваться109. Ударяя себя в грудь и бормоча молитвы, он, растерявшись, дал клятву, что никогда больше не увидит царя110. Но потом, почувствовав, что нападающие тоже нервничают и излишне горячатся, стал ответно браниться и даже бросился с нападками на Гермогена. Тогда Распутина принялись душить, при этом юродивый Митя столь неуклюже суетился, что Григорий в итоге сумел вырваться, обложить на прощание владыку Гермогена площадными ругательствами и выбежать на улицу, где тут же принялся жаловаться прохожим, что его хотели оскопить111.

И вновь, как и в истории с Феофаном, Распутина в первую очередь охватила не жажда мести, а страх потерять царское расположение. Уже на следующий день он примчался к Илиодору: «Голубчик, дружок! Пойми меня! Пожалей меня! Я ведь тебе помог когда-то. Окажи мне милость. Помири с Гермогеном… Папа и Мама шума боятся. А это ведь шум будет… Пожалей Папу и Маму, ведь они тебя так любят, так любят…» Илиодор сперва упрямился, но потом все же согласился пойти с Распутиным к Гермогену. Однако тот беседовать с Распутиным отказался, демонстративно повернувшись к нему задом и жуя просвирку. «Владыка!» – в отчаянии крикнул Григорий и «как бы кем ужаленный выбежал из покоев, на ходу надевая шубу и шапку»112.

Лишь после того, как, возмущенный тем, что на Распутина «напали, как нападают разбойники в лесу, заманивши свою жертву в западню»113, государь отказал Гермогену в аудиенции, Григорий успокоился и встретил пришедшего к нему Илиодора «с наглою, злою улыбкою и словами на своих безобразно-чувственных губах: „Ну что, как Гермогешка, достукался! Нарвался…“»114

Через несколько дней после нападения на Распутина, в январе 1912 года, по требованию обер-прокурора В. К. Саблера (несмотря на посреднические усилия П. А. Бадмаева, пытавшегося через В. А. Дедюлина использовать эту ситуацию для обретения благорасположения со стороны царствующих особ) Гермоген был лишен епископской кафедры и сослан в Литву, в Жировицкий монастырь. Илиодор, тайно проживавший в течение некоторого времени все у того же П. А. Бадмаева и намеревавшийся затем «пробраться в Царицын, засесть с народом в монастыре и открыть бунт против Распутина»115, был своевременно схвачен жандармами и заточен в исправительный Флорищевский монастырь (около города Горбатова во Владимирской епархии) с запрещением появляться в Царицыне и Петербурге.

8 мая 1912 года Илиодор подал в Святейший синод революционно-боевое по духу прошение о снятии с него сана: «Или передайте суду Распутина за его ужасные злодеяния, совершенные им на религиозной почве, или снимите с меня сан. Я не могу помириться с тем, чтобы Синод, носитель благодати Св. Духа, прикрывал „святого чорта“, ругающегося над церковью Христовою!»116 Полугодичные увещевания ни к чему не привели. 19–20 ноября Илиодор послал в Святейший синод «отречение», подписанное кровью: «Я же отрекаюсь от вашего Бога. Отрекаюсь от вашей веры. Отрекаюсь от вашей церкви. Отрекаюсь от вас как от архиереев»117.

Атака на Распутина со стороны крайне правых развивалась в унисон, а зачастую и в фактическом взаимодействии с не менее яростными нападками со стороны политиков противоположного – либерального – лагеря.

Активное участие в антираспутинской кампании принял, в частности, А. И. Гучков, в конце 1911 года начавший распространять отпечатанные на гектографе письма императрицы и царских дочерей к Распутину. Наиболее с обывательской точки зрения двусмысленным и позволяющим заподозрить царицу в супружеской измене было письмо Александры Федоровны: «Возлюбленный мой и незабвенный учитель, спаситель и наставник. Как томительно мне без тебя. Я только тогда душой покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову свою склоняю на твои блаженные плечи. О, как легко, легко мне тогда бывает. Тогда я желаю мне одного: заснуть, заснуть навеки на твоих плечах, в твоих объятиях. О, какое счастье даже чувствовать одно твое присутствие около меня. Где ты есть? Куда ты улетел? А мне так тяжело, такая тоска на сердце… Только ты, наставник мой возлюбленный, не говори Ане [Вырубовой] о моих страданиях без тебя. Аня добрая, она – хорошая, она мне любит, но ты не открывай ей моего горя. Скорее приезжай. Я жду тебя и мучаюсь по тебе. Прошу твоего святого благословения и целую твои блаженные руки. Вовеки любящая тебя М[ама]»118.

Эти письма были взяты у Распутина Илиодором. Илиодор вручил копии писем П. А. Бадмаеву, который передал их своему пациенту и одновременно товарищу председателя Государственной думы А. Д. Протопопову. Последний ознакомил с этими текстами коллег по октябристской фракции А. И. Гучкова и М. В. Родзянко.

Полиция вскоре заполучила подлинники писем, так как, по словам В. Н. Коковцова, «человек (знакомая Илиодора, г-жа Карбович. – А. К., Д. К.), в руках которых они находились, оказался вполне порядочным и после первых же слов согласился отдать их, понимая всю опасность хранения их»119. Утверждение А. Н. Боханова о том, что письма – «ловко состряпанная фальшивка», выглядит совершенно неубедительным, так как в доказательство приводится лишь априорное заявление о том, что все видевшие эти письма ошибаются и что Илиодор – «психически неуравновешенный человек»120.

Печать захлебывалась от пикантно-оппозиционного возбуждения. Все попытки правительства уговорить редакторов газет не публиковать материалы о Распутине встречали неизменный ответ: «Удалите этого человека в Тюмень, и мы перестанем писать о нем»121.

На фоне грандиозного скандала, связанного с именами Гермогена и Илиодора, а также обнародованием писем царицы и царевен, приват-доцент Московской духовной академии М. А. Новоселов выпустил в свет брошюру «Григорий Распутин и мистическое распутство». В ней прозрачно намекалось на причастность царя и царицы к хлыстовству. Формально, впрочем, указаний на высочайшие особы в книге не содержалось, и поэтому изъятие тиража из продажи и его конфискация вызвали шумные возмущения в связи с удушением свободы печати.

А. И. Гучков, ставший признанным вождем «партии разоблачителей», напечатал в октябристском официозе «Голос Москвы» (издаваемом братьями Гучковыми) открытое письмо М. А. Новоселова под названием «Голос православного мирянина». «Доколе, – риторически возмущался автор, – Святейший Синод, перед лицом которого уже несколько лет разыгрывается этим проходимцем преступная комедия, будет безмолвствовать и бездействовать?»122

Газеты, опубликовавшие письмо М. А. Новоселова, были также конфискованы распоряжением Главного управления по делам печати, а их редакторы привлечены к судебной ответственности. «Выяснилось, – вспоминал о событиях тех лет В. В. Шульгин, – что предварительно редакторам этих газет, а равно и других газет в Петербурге и Москве были предъявлены высшей администрацией требования ничего не печатать о Григории Распутине»123.

Общественность была убеждена в том, что власти сознательно пресекают ей доступ к правдивой информации о Распутине, дабы скрыть «грязную истину» о находящемся рядом с троном «хлысте».

На следующий день после публикации письма М. А. Новоселова, 25 января 1912 года, его текст был во всеуслышание зачитан с думской трибуны товарищем секретаря Думы М. А. Искрицким. Дума почти единогласно приняла запрос о незаконной конфискации газет, обращенный к министру внутренних дел А. А. Макарову.

Задыхающийся от отчаяния Николай в очередной раз потребовал у А. А. Макарова принятия «решительных мер по обузданию печати»124 и запрещению печатать что-либо о Распутине. 29 января 1912 года состоялся повторный разговор, причем император продолжал недоумевать: «Я просто не понимаю, неужели нет никакой возможности исполнить мою волю?»125 Однако А. А. Макаров переломить ситуацию был не в силах. Все его попытки надавить на прессу лишь подливали масла в огонь.

Помимо всего прочего, нарастала вполне реальная угроза физической расправы со «старцем». 23 января 1912 года А. А. Макаров отдал распоряжение Департаменту полиции о возобновлении наружного наблюдения за Распутиным.

Все шло к тому, что Распутина придется в конце концов все же удалить из столицы. А. А. Макаров и В. Н. Коковцов несколько раз пытались заговорить с царем на эту тему, но всякий раз получали ответ о том, что «нужно хорошенько обдумать эту отвратительную сплетню», «нужно действительно пресечь эту гадость в корне», но «мы поговорим подробно при вашем следующем докладе», «я приму к этому решительные меры», «я Вам скажу об этом впоследствии, а пока – не будем больше об этом говорить. Мне все это до крайности неприятно», «но я все-таки не понимаю, каким образом нет возможности положить конец всей этой грязи»126.

Со своей стороны, чувствуя, что Николай близок к психологическому срыву и что ситуация становится все более накаленной и непредсказуемой, Распутин попытался разрядить атмосферу ненависти, сгустившуюся вокруг него.

В разгар скандала, связанного с публикацией и зачтением с думской трибуны письма М. А. Новоселова, 13 февраля 1912 года председатель Совета министров В. Н. Коковцов получил неожиданную телеграмму: «Собираюсь уехать совсем, хотел бы повидаться, чтобы обменяться мыслями». Встреча состоялась 15 февраля. «Что ж, уезжать мне, что ли? – пробормотал обиженно Распутин. – Житья мне больше нет, и чего плетут на меня!» Получив утвердительный ответ, он еще больше обиделся и закричал тонким голосом: «Кому я что рассказываю, все врут на меня, все выдумывают, нешто я лезу во дворец, зачем меня туда зовут!.. Ладно, я уеду, – заключил он мрачно, – только уж пущай меня не зовут обратно, если я такой худой, что царю от меня худо…»127

Примерно в эти же дни активно интриговавший против «старца» ктитор Исаакиевского собора и ультрамонархист генерал в отставке Е. В. Богданович попросил завсегдатая «антираспутинского кружка», сформировавшегося к тому времени в среде черносотенно настроенных чиновников и аристократов, директора Департамента полиции С. П. Белецкого поручить своему агенту-журналисту И. Ф. Манасевичу-Мануйлову опубликовать обличающие Распутина материалы.

И. Ф. Манасевич-Мануйлов без труда сумел спровоцировать Григория, изнуренного длительным и интенсивным психологическим давлением с разных сторон, на откровенный разговор «по душам», не предупредив, однако, о своем намерении предать его содержание гласности.

В этой беседе Распутин попытался отбиться от всех основных обвинений, которые были ему предъявлены прессой, и дать нравственно убедительное объяснение своему экстравагантному поведению, а равно политически корректную интерпретацию своих контактов с царями.

«Я знаю свое место… Куда мне, крошке, лезть… Если меня и зовут, то только для того, чтобы поговорить… Большие люди живут как в темнице… Кругом лгут… Все с желаниями, с корыстью, а я ничего не хочу, никого мне не надо… Говорю, что думаю… Душа подсказывает… Между нами и Господом Богом существуют ведь ниточки… Как-то чувствуешь… А я передаю… Добрые души слушают…»

«Поклонниц… Много… очень много… Не считал… Женщины, они ведь бедные… Гнетут их… Вся их жизнь в цепях… Им нужно слово утешения… Они его долго чувствуют. Ко мне ходят разные… Все они мне верны… У меня здесь есть и мужчины, которые ходят… Я думаю, человек двадцать… Все эти люди за меня… Сколько угодно говори, сколько угодно плети, а все они постоят за меня… В обиду не дадут…»

«А я живу себе скромненько… Хозяйство у меня… Две хорошие работницы… Жена у меня добрая… Живу я с ней хорошо. По божьему… Женщин не знаю… Опакостили меня со всех сторон. Грязь к чистому не пристанет… Отлетит сама собой…»

Отбиваясь от главного обвинения – в хлыстовстве, – Распутин прибег к довольно тонкому полемическому приему. С одной стороны, он сослался на то, что его нынешний враг – епископ Гермоген – с самого начала знал о том, что «старец» ходил с группой женщин в баню. И следовательно – коль скоро грозный владыка не выразил тогда же своего пастырского возмущения, – знал он и о том, что никакого «греха» в ходе групповой помывки не было. С другой стороны, Распутин признал банный инцидент ошибкой, допущенной вследствие легкомысленного недопонимания того резонанса, который может повлечь за собой этот поступок, предпринятый исключительно в благих целях.

«Я сделал ошибку… это было три года назад… Еп-п Гермоген все знал… Не могу представить, чтобы владыка искренно поверил гадости… Меня постигло заблуждение… Мои поклонницы были в селе… Я видел их гордость… Они считали себя превыше всех… Золото, бриллианты и деньги туманили их ум… Ходили как павы… Думали, что весь свет для них… Все остальные ничто… Я полагал, что надо их смирить… унизить… Когда человек унизится, он многое постигает… Я хотел, чтобы они пережили все это… И вот в этом диком заблуждении я заставил их идти с собой в баню… Их было двенадцать женщин… Они меня мыли и претерпели все унижения… Злые люди говорят, что я их обидел… Что во мне заговорил зверь… Врут, нагло врут… Рассказывают нехорошие, грязные вещи… Я впал в заблуждение… Неверно мыслил… Горько, очень горько поплатился за свою ошибку… Набросились все… в особенности местные батюшки… Греха не было… грех – тьма…»

Распутин решительно отверг обвинения в мистическом сектантстве, довольно остроумно уличив в нем своих недругов – салонных аристократов. При этом, утверждая свою православную праведность, «старец» готов был радикально смирить гордыню и поступиться самой заветной своей претензией – на святость.

«Какой экстаз… Все врут… Обманывают… А когда человек заговорил искренно, от души, начали кричать: экстаз…»; «Ты спрашиваешь о видениях… Нет, их у меня не было… Но когда я один в тиши, как-то становится легко… Слышу, бьется мое сердце… Думаю я о деяниях святых… Так хочется подвига… Но мал я… негож… Так, все мечты… Я себя испытывал. Не раз мучил себя жестоко… Все хочется поближе к Богу… А грешные люди думают, что достаточно перстами подергать по столу, чтобы явилось видение… Глупости…»

Правда, неугомонное шило гордыни все же прорывалось время от времени сквозь незатейливую холстину смиренного словоплетения.

«За что на меня, на крошку, напали… Что я значу среди больших, сильных… Дунут – и нету… Я-то и грамоты не знаю… По складам читаю… Словно дитя малое…» И вслед за тем: «А видно, не крошка. Немного больше… А то бы не занимались…»128

Как можно предположить, Григорий рассчитывал рассказать Манасевичу-Мануйлову «все как есть», сыграв на его разночинных струнах и убедив в том, что технология банного смирения аристократической гордыни вполне оправданна и справедлива. Вероятно, Григорий хотел сделать журналиста своим союзником, чтобы он затем донес до общества «истинную правду» о «старце».

Однако Манасевич-Мануйлов в тот момент уже был ангажирован врагами Распутина. Эффект от публикации интервью оказался именно таким, какой и был запланирован его организаторами. Общество получило из первых рук подтверждение грязных слухов, которые связывались с именем Григория Распутина: о близости «старца» к царской семье, о его групповых банно-помывочных экзерсисах, о наличии у него множества «поклонниц» и т. д.

Опубликованное 18 февраля 1912 года в «Новом времени» интервью было тут же перепечатано английскими газетами. Скандальная слава Распутина стала мировой.

«Распутин был страшно на меня обозлен, – вспоминал позднее „русский Рокамболь“, как называли (по имени героя – авантюриста и шпиона – знаменитого тогда романа Понсона дю Террайля) И. Ф. Манасевича-Мануйлова в обществе, – ему объяснили, что он сделал большую ошибку, что он рассказал, и он был страшно против меня восстановлен»129. «Я те все говорил для души, а у тя вышло все для гумаги», – упрекал журналиста Григорий130.

Забегая вперед, отметим, что и на сей раз реакция Распутина не носила никаких следов агрессии или жажды мести. Довольно скоро отношения Распутина и Манасевича-Мануйлова приняли почти дружеский характер, и хитроумный борзописец стал одним из деятельных сотрудников «старца». Помимо упоминавшегося выше отсутствия в характере Распутина такой доминанты, как мстительность, в данном случае, думается, сыграло роль также предельно осторожное, даже боязливое отношение «старца» к прессе, в которой он справедливо видел одну из главных угроз своему благополучию: «Газеты, словно птицы, когда начинают петь, никак не могут уняться… Кто по дороге попался, пощады нет… Даже маленького крошку и того ждет беда…»131

В конце концов Распутин все же отбыл из Петербурга в Сибирь. Пребывание в Покровском, впрочем, оказалось недолгим: Распутин вскоре был вызван телеграммой, отправленной А. Вырубовой, и вплоть до мая 1912 года находился в Крыму, где отдыхала царская семья. Узнав об этом, генерал Е. В. Богданович яростно заклинал: «Многие россияне уповают, что бесценный, неподражаемый Иван Антонович (ялтинский градоначальник И. А. Думбадзе. – А. К., Д. К.) утопит грязного бродягу в волнах Черного моря»132.

Видимо, под давлением со стороны Анны Вырубовой и Александры Федоровны Николай решил предпринять последнюю попытку переубедить оппозиционно настроенную общественность. 26 февраля 1912 года царь встретился с председателем Думы М. В. Родзянко и поручил ему лично рассмотреть хранившиеся в Синоде материалы расследования, произведенного тобольским епископом Антонием на предмет принадлежности Распутина к секте хлыстов. Николай знал, что никаких уличающих Григория сведений в «деле» нет, и надеялся, что, ознакомившись с ним, М. В. Родзянко, а вместе с ним и вся оппозиционно настроенная общественность убедится в том, что Распутин в действительности невиновен. Однако простодушный и до крайности амбициозный думский спикер не понял царского намека и, распираемый чувством гордости за порученное ему «государственное дело», принялся сообщать направо и налево о возложенной на него миссии спасти государя и Россию от ненавистного временщика133.

М. В. Родзянко был до крайности обескуражен, когда спустя пару недель получил отказ в повторной аудиенции. «О судьбе моего доклада, – горестно замечает он в мемуарах, – я ничего не знаю: ни ответа, ни возражения… Говорили, впрочем, что государь читал в Крыму доклад вместе с генералом Гессенским (имеется в виду Эрнст Людвиг Гессенский, великий герцог, брат Александры Федоровны. – А. К., Д. К.)…»134 «Нужно было самомнение и ограниченность Родзянко, – ехидствует по этому поводу товарищ министра внутренних дел, командующий корпусом жандармов П. Г. Курлов, – чтобы удивиться и вознегодовать, что обращение его было принято Государем далеко не любезно»135.

Размолвка императора и председателя Госдумы была тем более неизбежной и психологически объяснимой, что именно в тот момент – 9 марта 1912 года – вождь партии октябристов и товарищ М. В. Родзянко по думской фракции А. И. Гучков при обсуждении одной из бюджетных смет произнес страстную антираспутинскую филиппику. В ней «старец» предстал не просто как одиозная личность, волей случая оказавшаяся в центре внимания общественности, но как средоточие всех негативных тенденций в политической жизни страны: «Вы все знаете, какую тяжелую драму переживает Россия… а в центре этой драмы загадочная трагикомическая фигура – точно выходец с того света или пережиток темноты веков… Быть может, изувер-сектант, творящий свое темное дело, быть может, проходимец-плут, обделывающий свои темные делишки. Какими путями достиг этот человек этой центральной позиции, захватив такое влияние, перед которым склоняются высшие носители государственной верховной власти? Вдумайтесь только, кто же хозяйничает в верхах, кто вертит ту ось, которая тащит за собою и смену направлений, и смену лиц, падение одних, возвышение других… Но Григорий Распутин не одинок; разве за его спиной не стоит целая банда, пестрая и неожиданная компания, взявшая на откуп и его личность, и его чары?.. Это целое коммерческое предприятие, умело и тонко ведущее свою игру. И перед этой картиной наш долг крикнуть слова предостережения: Церковь в опасности и в опасности государство. Ведь никакая революция и антицерковная пропаганда не могла бы сделать того, что достигается событиями последних дней». В заключение Гучков внес на обсуждение Думы запрос к Министерству внутренних дел, явившийся фактическим протестом против запрещения писать о Распутине в прессе. Вопрос о Григории Ефимовиче, таким образом, стал государственным не только с фактической, но и с чисто формальной точки зрения. Конфликт Распутина с Государственной думой, вопреки его собственной воле, продолжал стремительно разрастаться.

В уже цитированной выше беседе с И. Ф. Манасевичем-Мануйловым Григорий попытался снять с себя все обвинения во вмешательстве в политическую жизнь страны и объяснил причину непримиримости депутатов по отношению к нему их собственной некомпетентностью: излишней экзальтированностью и неспособностью сосредоточиться на делах действительно государственной важности.

«Где-то я слышал, что я, значит, враг Г[осударственной] думы… Какой я враг! Я ни разу в Г. думе не был… Я в эти „операции“ не мешаюсь… Что у них там происходит, не знаю… Не хочу знать… Господь им судья»; «Ни в какую политику не мешался… И не буду никогда вмешиваться… А вот Г. дума на меня, на маленького, напала… У них Холмщина, крестьяне, большие дела, а они вдруг на меня, словно во мне сила и стою поперек… Никому не мешаю… А когда приходится говорить, говорим об истине, о пути к Богу, о лжи человеческой… О душе… Неужели я буду говорить, о чем не понимаю… Глупо было бы… Надо им в Думе думать, а они, как женщины, мечутся и в этом хаосе забывают Холмщину…»136

Любопытно при этом, что, вопреки этим самоуничижительным признаниям, в действительности Распутин не так уж плохо ориентировался в сути конкретных думских прений и либеральных подходов к решению политических вопросов в целом. Столкнувшись с думской фрондой и понимая, что применение против нее голой административной силы даст, скорее всего, обратный эффект, он искал «макиавеллистские пути» нейтрализации думской агрессии.

Не случайно, думается, в беседе с Манасевичем-Мануйловым он дважды упомянул об одном из самых скандальных законопроектов, предусматривавшем выделение Холмской губернии из состава царства Польского. По сути, Распутин как бы рассуждал в духе принципа divide et impera: коль скоро борьба с «распутным старцем» де-факто сплачивала думское большинство и оно становилось опасным, следовало направить парламентскую дискуссию в русло обсуждения проблемы Холмщины, что вело к заведомому разобщению думцев.

Распутин стремился действовать против либералов их же собственным оружием. В частности, размышляя о том, как загасить скандал вокруг новоселовской брошюры, «старец» посоветовал Александре Федоровне пустить в ход аргумент о недопустимости политического давления на суд: «В Думе стали шептаться… про эту книжку. Поговорил я с Мамой: „Кака, – говорю, – эта Дума, ежели она всенародно не токмо тебя поносит, но и про Церковь всяку пакость разносит. Надо, штобы не было разговору в Думе. Ну отдашь чрез Макарку (А. А. Макарова. – А. К., Д. К.) приказ: в Думе сей разговор не подымать, потому што об этой книжке и об самом Новоселове суд будет. А нельзя, штобы говорили о том деле, которо в суде будя…“»137

Остановить антираспутинскую кампанию, однако, правительство не могло…

С точки зрения самого Григория, несправедливость происходящего была вопиющей. Он – истинно православный «бесстрастный старец», а его уличают в ереси и в прелюбодеянии, да еще с кем – с царицей! Он – спаситель наследника, а его обвиняют в том, что он губит династию! И теперь его гонят, и слабый царь не в состоянии защитить его от клеветников и недоброжелателей…

В конце концов Распутин не выдержал и в мае 1912 года добровольно отъехал в Покровское. Прощаясь с царем и царицей, он, если верить рассказу Мориса Палеолога, не преминул сделать так, чтобы его отъезд не воспринимался Николаем и Александрой как «долгожданное облегчение»: «Я знаю, что злые люди подкапываются под меня. Не слушайте их. Если вы меня покинете, вы потеряете в течение шести месяцев вашего сына и вашу корону». Царица воскликнула: «Как можем мы тебя покинуть? Разве ты не единственный наш покровитель, наш лучший друг?» – и, преклонив колени, попросила Григория о благословении138.

«От судьбы не уйдешь…»

В октябре 1912 года в Спале – охотничьем замке в заповедной Беловежской Пуще – у наследника случился страшный приступ гемофилии, с которым медики оказались бессильны совладать. Выше уже рассказывалось, как в этой ситуации 11 октября по совету А. А. Вырубовой Распутин отправил успокоительную телеграмму и вскоре царевич стал поправляться.

У «старца» вновь появился шанс.

«Когда получилась моя телеграмма, – рассказывал об этом эпизоде сам Распутин, – Мама в слезах кинулась к Папе и грит: „Ну разве же он не святой, ни все видит, на таком расстоянии почувствовал наше горе? Разве не голос сердца дал ему знать, что я тоскую… изнываю в тоске?“ И Папа тоже от страху весь задрожал и сказал: „О, Боже мой! Это все до того непонятно, что я сам теряюсь… Когда думаю с тобой вместе, то верю в него, а когда все начинают меня мучить, то готов отвернуться“. Но Мама так на него закричала, что Он сознался, что и сам истосковался по мне… и еще прибавил: „Чувствую, что в ем (во мне) что-то есть от Самой судьбы“. Что я несу или спасение – или гибель Дому… но все равно, ежели это от судьбы, то от судьбы не уйдешь. Да, Папа прав. От судьбы не уйдешь. А насчет того, что я несу Дому, то я и сам не знаю. Одно верно, что я им всегда добра желал. А в чем добро? Кто же это знает?»139

После этого, уже в конце года, Григорий решается приехать в Петербург, но при дворе некоторое время не показывается и вообще стремится не мозолить глаза окружающим. Либералы к тому времени о Распутине слегка подзабыли. Однако в очередной раз о нем решили вспомнить крайне правые.

В декабре 1912 года Илиодор, помещенный во Флорищеву пустынь и на личном горьком опыте познавший вкус полицейской борьбы с инакомыслием, обращается к министру юстиции И. Г. Щегловитову: «Мои враги – клеветники, стремящиеся обесценить мой подвиг (борьбу с Г. Распутиным. – А. К., Д. К.). Они… кричат, всюду заявляют, что я – душевнобольной. Неправда! Я совершенно здоров душою. Слаб только телом, ибо уже четыре месяца стесняюсь (то есть не имею возможности. – А. К., Д. К.) через стражников выходить на свежий воздух и почти год мне не дают возможности сходить в баню: баня находится за стеной монастыря, а мне запрещено выходить за обитель… Заранее убежден, что мое заявление о душевном здоровье будет иметь мало веры среди посторонних, меня не видящих и не знающих. Посему я прошу вас, если возможно, прислать сюда из Петербурга казенных докторов-экспертов и освидетельствовать меня. Я никак не могу помириться с тем, чтобы после, когда обнаружится перед всеми правда, за которую меня заточили и готовы убить, сказали, что в борьбе за правду, за честь царя, за достоинство Православной Христовой Церкви я действовал в состоянии душевного расстройства… Нет! Я знаю, что делаю. В каждом своем шаге я отдаю отчет себе и Господу Богу. Буду ждать докторов. Пусть они меня осмотрят, а потом – заранее говорю – я попрошу их, чтобы они непременно освидетельствовали г. Саблера и прочих, на кого я им укажу»140.

22 декабря 1912 года Сергей Труфанов (бывший Илиодор) расписался в синодальной бумаге, лишавшей его сана, и выехал из Флорищевой пустыни в родную Мариинскую станицу, что на Дону141. В дороге он, явно стремясь привлечь к себе внимание, представлялся газетчикам как «бывший колдун» – имея в виду, что все православные священники суть прислужники нечистой силы, – просил прощения за то, что «обманывал народ», и утверждал, что отныне будет поклоняться солнцу и звездам, а в гостиничных бланках в графе «религия» писал: «своя»142.

Григория Распутина он решил уничтожить во что бы то ни стало. В январе 1913 года Родзянко получил из Царицына явно инспирированное мятежным солнцепоклонником письмо с пятьюстами подписями, в котором внимание председателя Государственной думы обращалось на то, что Распутин вновь стал появляться при дворе и ходить на приемы к обер-прокурору В. К. Саблеру. Испуганный Саблер все отрицал, а Николай II, также не на шутку встревожившийся, предупредил Родзянко через министра МВД Н. А. Маклакова о крайней нежелательности обсуждения в Думе вопроса о Распутине. Тогда Родзянко решил расправиться с Распутиным «по-домашнему» и, увидев его в день открытия романовских торжеств во время литургии на одном из почетных мест в Казанском соборе, чуть не взашей вытолкал из храма, несмотря на то что Распутин показал выданный царями пригласительный билет. «О Господи, прости его грех», – только и вымолвил оскорбленный Григорий…143

«Гришка-то настоящий диавол. Я его заколю!»

Антираспутинская наэлектризованность в столице становилась все более плотной и угрожающей. По воспоминаниям М. В. Родзянко, «общее впечатление зимой 1913–1914 года было такое, что высшее петербургское общество вдруг прозрело. Всюду были разговоры о Распутине, и всех он волновал. <…> Такие люди, которые раньше строго молчали обо всем… из чувства ли порядочности или просто уважения к своему государю, говорили теперь – некоторые со страхом, другие с отвращением, третьи с улыбкой – об этом человеке»144. Немногочисленные голоса бескорыстных распутинских симпатизантов тонули в общем оппозиционном гуле.

И дело здесь было, разумеется, не столько в Распутине как таковом, сколько в полной исчерпанности тех морально-политических ресурсов, благодаря которым самодержавная власть поддерживала свой авторитет на протяжении столетий. Образовавшаяся в самом фундаменте государственного здания гигантская идейно-нравственная пустота стремительно заполнялась кипящей лавой оппозиционного возбуждения.

«Беда в том, что о Распутине говорили, и говорили слишком много, и этими разговорами его создали, – замечал в этой связи лейб-медик императора Николая II Е. С. Боткин. – Если бы не было Распутина, то противники Царской семьи и подготовители революции создали бы его своими разговорами из Вырубовой, не будь Вырубовой, из меня, из кого хочешь»145.

Однако Распутин, казалось, самим Провидением был послан как «идеальный объект» всеобщего негодования русской либерально-православной общественности начала XX века, жаждавшей влиять на большую политику, но не имевшей к тому, по сути, никаких возможностей, помимо конфликтно-деструктивных. Волна ненависти к «старцу» (за которой скрывалось резко возросшее недоверие к монарху) взметнулась на небывалую до той поры высоту. Экстремистски настроенные представители крайне правых взглядов принялись активно разрабатывать планы физического уничтожения «святого черта».

В октябре 1913 года Илиодор составил целую банду «из обиженных Распутиным девушек и женщин»146, перед которыми была поставлена задача довершить дело, неудачно начатое юродивым Митей Козельским: оскопить «старца». Уже были пошиты великосветские платья для внедрения секс-бомбисток в аристократическую среду, но тут, по словам Илиодора, нашелся предатель, и дело сорвалось. Тогда двадцативосьмилетняя участница труфановской «команды», крестьянка Сызранского уезда Симбирской губернии Хиония Кузьминична Гусева – по свидетельству Илиодора, «девица – умная, серьезная, целомудренная», хотя и с провалившимся от сифилиса носом, – поклялась в одиночку покарать Григория: «Да Гришка-то настоящий диавол. Я его заколю! Заколю, как пророк Илья, по повелению Божию, заколол 450 ложных пророков Вааловых!»147

В том же году генерал И. А. Думбадзе прислал директору Департамента полиции С. П. Белецкому шифротелеграмму, в которой просил официального разрешения избавиться от Распутина во время переезда на катере из Севастополя в Ялту. Глава МВД Н. А. Маклаков, правда, оставил телеграмму без ответа, и переезд Распутина прошел без осложнений. Однако Думбадзе не успокоился и продолжал разрабатывать иные, не менее романтические сценарии: разбойное нападение на «старца», сбрасывание его со скалы, на которой стоит «железный замок», и т. п.

Сжатые со всех сторон кольцом всеобщей ненависти, Александра Федоровна и Распутин еще острее ощутили потребность во взаимной поддержке и в то же время еще сильнее отдалились от великосветского окружения, стали более явно противопоставлять свою волю его фрондерским настроениям.

И у «старца», и у императрицы возникла еще более настоятельная, нежели раньше, необходимость окружить себя надежными и верными людьми. В этот период «министры и начальники ведомств стали получать все большее и большее количество своеобразных его (Распутина. – А. К., Д. К.) писем об оказании внимания лицам, рекомендованным им»148. Распутин также пытался найти опору в среде «великосветского андеграунда», а попросту говоря, того или иного сорта изгоев.

Именно в это время о «выдающихся способностях» Распутина начинает с восхищением высказываться бывший председатель Совета министров граф С. Ю. Витте. Факт его встречи с Распутиным документально не подтвержден, однако известно, что «старец» неоднократно демонстрировал по отношению к Витте свое благожелательное отношение. Симпатии были взаимными, причем, как справедливо отмечает А. Н. Боханов, «можно почти не сомневаться, что граф начал открыто демонстрировать пиетет не по причине невероятного „духовного преображения“, а преследуя лишь эгоистическую цель: использовать „распутинский шанс“ для своего возвращения из политического забвения»149.

В контакты со «старцем» постепенно оказываются вовлеченными редактор крайне правого еженедельника «Гражданин» князь В. П. Мещерский, уже упоминавшиеся «петербургский Хлестаков» князь М. М. Андронников, И. Ф. Манасевич-Мануйлов, П. А. Бадмаев, а также церковный иерарх Питирим (Окнов), который по протекции Распутина сделался сперва экзархом Грузии, а затем петербургским митрополитом. «Двор замыкался, – вспоминал кадетский вождь П. Н. Милюков, – в пределы апартаментов царицы и „маленького домика“ верной, но глупой подруги царицы Анны Вырубовой. Над ними двумя царил Распутин, а около этого центрального светила группировались кружки проходимцев и аферистов, боровшихся за влияние на Распутина – и грызшихся между собою. Был кружок Бардукова, уцелевший от кн. Мещерского (В. П. Мещерский скончался летом 1914 года. – А. К., Д. К.), кружок кн. Андронникова, пускавшего пыль в глаза своим развязным обращением и своими мнимыми связями, кружок Манасевича-Мануйлова, афериста высшей марки, связанного с банками и с тайной полицией, кружок доктора Бадмаева, специалиста по тибетской медицине и по оккультным знаниям»150.

Всех вышеупомянутых людей, составивших новый круг распутинского общения (за исключением С. Ю. Витте и П. А. Бадмаева), помимо тесных связей с отцом Григорием, объединяло еще одно «маргинальное» обстоятельство: все они были гомосексуалами.

Формально гомосексуализм в России рубежа XIX и XX веков подвергался законодательному преследованию (ст. 995 и 996 Уложения о наказаниях), хотя конкретная судебная практика в этой сфере и не выглядела столь суровой, как в некоторых европейских государствах той эпохи (например, в Англии, где гомосексуалы порой получали реальные тюремные сроки). В то же время общественной моралью гомосексуальные связи этикетировались как «гнусные», «грязные», «отвратительные». Вследствие этого у российских гомосексуалов, принадлежавших к высшим классам, формировался своего рода «синдром отверженных» – людей, находящихся в фундаментальном внутреннем конфликте с социумом и вынужденных в силу этого лавировать, группироваться и участвовать в образовании различных «кружков проходимцев и аферистов» (по терминологии П. Н. Милюкова).

В исключительных случаях, правда, эти объединения принимали почти легальные формы. Можно, в частности, привести пример гвардии Преображенского полка с его развитой гомосексуальной традицией, олицетворенным символом которой служила личность полкового шефа – московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, дяди Николая II.

Прочим великосветским гомофилам приходилось довольствоваться куда более скромными формами самоорганизации.

Именно к этим «отверженным» и потянулся за моральной поддержкой Григорий Распутин после того, как высший свет и интеллигентская общественность окончательно против него консолидировались. Контакт с гомосексуалами был для Распутина тем более психологически естественным, что нестандартность сексуального поведения также являлась для него базовой формулой существования.

Не обходилось, правда, без курьезов. Так, князь М. М. Андронников сильно «разочаровался в Распутине», увидев как-то рядом с ним «девиц известного свойства». «Распутин – развратник!»151 – с пафосом воскликнул князь, количество половых партнеров которого исчислялось, как говорят, тысячами.

Граф С. Ю. Витте и лекарь П. А. Бадмаев также были из разряда «отверженных». Первый обладал репутацией хитроумного и властолюбивого политического дельца-одиночки, не угодного ни царю, ни общественности. Второй являлся «незаконным знахарем», к которому «современные врачи сразу отнеслись очень скептически» и «неоднократно жестоко разбивали все потуги новоявленного врача»152.

«Грозна туча над Россией. Погибель без конца, печаль»

14 июня 1914 года в Сараеве сербским студентом Гаврилой Принципом был убит австрийский эрцгерцог Франц-Фердинанд.

Незадолго до этого события, в начале июня 1914 года, Распутин вместе с М. Головиной и А. Вырубовой выехал из Петербурга. 8 июня они прибыли в Тюмень, откуда двинулись на богомолье в Верхотуринский монастырь. После этого, отправив поклонниц обратно в столицу, Григорий вместе с дочерьми поехал в Покровское…

29 июня у ворот дома безносая нищенка неожиданно выхватила из-под своих лохмотьев остро отточенный обоюдоострый тесак и ударила им Распутина в нижнюю часть живота, метясь, по всей вероятности, в половые органы. «Я убила антихриста!» – истерично кричала террористка. Ею оказалась Хиония Гусева, вплотную преследовавшая Распутина с марта 1914 года. Григорий воскликнул: «Ох, тошно мне!» – и отбежал по улице от дома на сто восемь шагов, «поддерживая обеими руками рану на животе»153. Хиония преследовала его с тесаком в руках. Григорий на бегу схватил с земли палку и ударил Гусеву по голове. На помощь подоспел народ и задержал нападавшую.

Еще лежа на больничной койке, то и дело закатывая глаза и еле ворочая языком, Распутин нашел в себе силы для того, чтобы в ходе беседы с журналистом создать идеологически безупречную и фактологически подретушированную версию событий, согласно которой чудесное спасение «старца» представало не как следствие его потрясающей физической живучести, но как эманация его несокрушимой духовной силы и образцовой благочестивости: «Я от нее (Гусевой. – А. К., Д. К.) по забору, по забору. Рану держу. Боюсь рану упустить, рукой зажал… Вижу, не уйти. Гляжу… щепочка – палочка малая лежит. Я ухватил палочку, легонько ее щепочкой по плечу, – испугалася, отстала…»; «Нож вот какой! Рука у ней дрогнула. Видишь? Она ко мне, а я ей пятачок подал. Милостыньку. Рука дрогнула. А то бы…»154

Террористка была помещена в психиатрическую больницу г. Томска, где эксперты признали ее психически больной. На этом основании 3 июля 1915 года Тобольский окружной суд пришел к выводу о том, что Х. Гусева совершила преступление «во время состояния сумасшествия под влиянием аффекта, связанного с возникшей у нее идеей религиозно-политического характера, в каковом она находится в настоящее время», и вынес решение поместить ее «в специальную психиатрическую лечебницу для лечения до ее выздоровления»155.

Э. С. Радзинский, решив выступить в роли эксперта-психиатра, приходит к выводу о том, что в действительности Х. Гусева была здорова, так как заявляла: «Я в здравом уме и твердой памяти и сознательно ударила его ножом»156. Комичность такой «экспертизы» настолько очевидна, что специальных комментариев, думается, не требует. Стоит, вероятно, лишь заметить, что эксперты-психиатры начала века были далеко не так зависимы от властей (вспомним хотя бы «дело Бейлиса»), как в советское время, на базе воспоминаний о котором Э. С. Радзинский, вероятно, и сделал вышеупомянутое умозаключение.

Узнав о случившемся, главный организатор покушения – «кроткий Илиодор» – тут же переоделся в женское платье и 2 июля бежал с Дона за границу.

А. Н. Боханов – опираясь, впрочем, на доказательства, носящие косвенный характер, – высказывает предположение о том, что одним из организаторов покушения на Распутина явился заместитель министра внутренних дел В. Ф. Джунковский.

Загадочным, в частности, выглядит нахождение в Покровской слободе в момент покушения на жизнь Распутина сотрудника редакции газеты «Петербургский курьер» В. Б. Дувидзона (Давидзона) – по совместительству секретного полицейского агента, – первым из журналистов передавшего в Петербург сенсационную новость, а также запись беседы с Хионией Гусевой. Текст интервью Дувидзона с Гусевой в высшей степени примечателен, поскольку упоминает о целом ряде деталей, которые могли стать известны лишь после совершения покушения, – притом что известно: после задержания Гусевой ни один журналист к ней не допускался. «Значит, – делает вывод О. А. Платонов, – это интервью либо было просто придумано, либо получено от убийцы еще до покушения, а значит, Давидзон знал о покушении заранее»157. Тем не менее полиция, по указанию из Петербурга, отпустила Дувидзона, даже не допросив его. «С большой долей вероятности можно утверждать, – заключает А. Н. Боханов, – что подобного рода санкция исходила от всесильного тогда генерала Джунковского»158. Известно также, что в момент покушения на Распутина в Тюмени «дежурил» секретарь В. Б. Дувидзона – Левоновский.

Впрочем, активность Дувидзона можно объяснить и не прибегая к конспирологической версии. Не секрет, что он специализировался на распутинской теме. Как признает сам Боханов, Дувидзон уже давно «следовал по пятам за своим героем» и даже одно время был вхож в дом Распутина, где попытался разыграть роль претендента на руку старшей дочери Григория – Матрены.

Таким образом, нахождение Дувидзона в Покровском в момент покушения на «старца» могло явиться простым совпадением. В свою очередь, стремление столичного полицейского начальства вывести из-под следствия своего агента могло объясняться элементарным нежеланием засвечивать своих платных осведомителей. Пресловутое же «интервью» с Х. Гусевой вполне могло быть журналистской фальшивкой. И в этом случае вся цепь рассуждений о причастности высших полицейских чинов к покушению на «старца» рушится.

Есть, правда, еще один странный факт. 12 октября 1914 года, после проведенного предварительного следствия, судебный следователь Тюменского уезда вынес постановление о предъявлении обвинений в подстрекательстве к убийству Труфанову (Илиодору) и розыске его мерами полиции. Однако уже 6 июля 1915 года товарищ прокурора г. Тобольска решил прекратить уголовное преследование против Сергея Труфанова, несмотря на то что подозреваемый так и не предстал перед правосудием.

Вероятно, окончательный ответ на вопрос о том, руководил ли кто-нибудь действиями Хионии Гусевой и если да, то кто именно, так и останется до конца не проясненным…

Истекавшего кровью Распутина внесли в дом. 1 июля в Покровское прибыли епископ Варнава (Накропин) и хирург М. Владимиров из Тюмени. Тогда же за Распутиным было официально установлено наблюдение полиции, имевшее целью охрану «старца».

Несмотря на то что предварительная операция, сделанная Распутину прямо в его доме, прошла без осложнений, у врачей не было полной уверенности, что пациент выживет. 3 июля 1914 года Григория отвезли на пароходе «Ласточка» – Матрена, впрочем, вспоминает о шестичасовой поездке «в город» на телеге – в тюменскую клинику, где успешно провели полноценную операцию брюшной полости. После этого крепкий организм «старца» быстро пошел на поправку, и уже 17 августа Распутин был выписан из клиники.

Россия тем временем готовилась вступить в Первую мировую войну и переживала небывалый по мощи приступ боевого патриотизма. Беспристрастно взглянуть на происходящее удавалось в тот момент немногим – прежде всего тем, кто не привык отождествлять себя с «большинством общественности». Перспективу войны резко осуждали, в частности, князь В. П. Мещерский и граф С. Ю. Витте.

Против войны недвусмысленно высказался и «отец Григорий», смотревший «на себя… как на человека, на которого пал жребий… представительствовать за „крестьянский мир честной“… Отсюда такая воистину пламенная ненависть к малейшему признаку войны, к малейшему намеку на то, что вновь и вновь забряцает оружие на поле брани»159.

Возможно, эта характеристика грешит упрощенной романтичностью, и дело заключалось, помимо всего прочего, во вполне прагматическом осознании Распутиным той истины, что большая европейская война грозит смертельной опасностью российской монархии как таковой, а значит, и ему лично. Однако факт остается фактом: Григорий Распутин не только использовал все имевшееся у него влияние, чтобы не допустить вступления России в мировую войну, но осмелился при этом настойчиво оппонировать государю, в результате чего на продолжительное время лишился своей главной ценности – безусловного царского благорасположения…

В начале XX века Россия неоднократно стояла на пороге военной катастрофы.

Впервые это случилось в 1909 году, когда интересы России, традиционно стремившейся утвердить свое влияние на Балканах, столкнулись с интересами Германии и ее союзницы Австро-Венгрии, аннексировавшей де-юре Боснию и Герцеговину (фактическая аннексия состоялась еще раньше). Правительству, возглавляемому П. А. Столыпиным, в тот раз удалось удержать Россию от ввязывания в кровавую геополитическую авантюру. «О каком бы то ни было наступлении, разумеется, никто не помышлял, и оно никогда не входило в рассмотрение. В подобном же настроении я (министр иностранных дел С. Д. Сазонов. – А. К., Д. К.) застал и Государя, по природе человека глубоко миролюбивого и находившегося еще под тяжелым впечатлением несчастной японской войны, в возможность которой он не верил накануне ее наступления. Но решительнее всех высказывался против всякой политики приключений военный министр (А. Ф. Редигер. – А. К., Д. К.), вероятно, потому, что ему ближе всех было известно неудовлетворительное состояние, в котором находилось его ведомство»160. Если верить Илиодору, то Россия не вмешалась в конфликт с Австро-Венгрией в 1909 году «только по настоянию Распутина», изложившего суть коллизии так: «Вот, брат, при дворе-то было охотников много воевать с Австрией из-за какех-то там земель. Но я, дружок, отговорил Папу, потому не время, нужно дома в порядок все приводить»161.

В 1912 году случилась балканская война, спровоцированная на этот раз Черногорией, осадившей турецкую крепость Скутари. Интересы России, с одной стороны, и Австро-Венгрии и Германии, с другой, оказались по разные стороны линии фронта. На сей раз, наряду с воспоминаниями Илиодора, целый ряд источников подтверждает тот факт, что Григорий Распутин в этой ситуации активно высказался против вступления России в вооруженный конфликт, заявив о том, что «воевать вообще не стоит: лишать жизни друг друга, отнимать блага жизни, нарушать завет Христа и преждевременно убивать собственную душу. Пусть забирают друг друга немцы и турки – это их несчастье и ослепление, а мы любовно и тихо, смотря в самого себя, выше всех станем»162. По свидетельству графа С. Ю. Витте, Распутин «в пламенной речи… проникнутой глубокой и пламенной искренностью… доказал [царю] все гибельные результаты европейского пожара – и стрелки истории передвинулись по другому направлению. Война была предотвращена»163. Россия осталась в стороне от конфликта.

16 июля 1914 года был подписан Указ об объявлении общей мобилизации. Понимая, что «фронтовой поезд» стремительно уходит, Распутин и на этот раз пытался любой ценой затормозить его роковой разгон.

«Милый друг, – писал он в июле 1914 года Николаю II из тюменской больницы, – еще раз скажу: грозна туча над Россией, беда, горя много, темно и просвету нет; слез-то море и меры нет, а крови? Что скажу? Слов нет, неописуемый ужас. Знаю, все от тебя войны хотят и верные, не зная, что ради погибели. Тяжко Божье наказание, когда уж отымет путь, – начало конца. Ты – царь, отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят, а Россия? Подумать, так все по-другому. Не было от веку горшей страдалицы, вся тонет в крови великой, погибель без конца, печаль. Григорий»164.

Э. С. Радзинский высказывает весьма правдоподобное предположение о том, что непродолжительное колебание, которое пережил Николай накануне обнародования Указа о мобилизации, по телефону вдруг потребовав приостановить его телеграфную рассылку, было связано с получением пацифистского послания от Нашего Друга165.

«Дневник Распутина» подтверждает эту гипотезу: «Получив сию телеграмму (от Распутина. – А. К., Д. К.), Мама в тревоге просила Папу: „Не надо войны“, и тогда Папа тоже испугался и заявил, штобы мобилизацию остановить… потребовал, да сам-то, видно, растерялся. Уже потом, приехав в город, я знал, што тут было: когда Папа заявил Сухомлинову, што нельзя ли, мол, остановить всю эту канитель… он в страхе зубами заскрежетал… Ведь войну-то не цари, а генералы заварили… да… ан, тут, когда все, можно сказать, готово… стоп машина, а тут еще такое, што уже про мобилизацию приказ отдан, как же ее остановить… Прыгает енерал, што делать не знает… <…> Ну и порешили напустить на Папу иностранного министра Сазонова… А тот, побрякушка, и рад. Уж он Папу и так, и сяк, и этак… А еще пугнул его тем, што, мол, Государственная дума в таку трубку затрубит, ежели немец неожиданно, как снег в Петров день… што тогда уже всем деваться будет некуда… Он тут Папе таких страхов напел, што тот сразу подписал приказ об этой самой мобилизации. Он такой уж человек – подпишет, а потом к Маме: „Ужо готово!“…»166

17 июля жребий был брошен, и всеобщая мобилизация началась.

«Есть много оснований утверждать, – заключает О. А. Платонов, и его слова в данном случае не кажутся лишенными оснований, – что, будь Распутин рядом с царем в те решающие дни 1914 года, Россия, возможно бы, не вступила в войну»167.

Корреспонденту лондонской «Таймс», разъезжавшему по Сибири, рассказали в тюменской больнице, что, «когда Распутину в палате вручили высочайшую телеграмму о начале войны, он на глазах у больничного персонала впал в ярость, разразился бранью, стал срывать с себя повязки, так что вновь открылась рана, и выкрикивал угрозы по адресу царя»168. В тот же день, 19 июля, Григорий отослал Николаю телеграмму, отчаянно пытаясь остановить неостановимое: «Верю, надеюсь на мирный покой, большое злодеяние затевают, не мы участники знаю все ваши страдания, очень трудно друг друга не видеть окружающие в сердце тайно воспользовались, могли ли помочь»169.

«Государя телеграмма раздражила, – свидетельствует А. А. Вырубова. – Уверенный в победоносном окончании войны, тогда разорвал телеграмму и с началом войны относился холоднее к Григорию Ефимовичу»170.

Вернувшись в конце августа в Петроград, Распутин обнаружил, что фактически угодил в опалу и что более не воспринимается окружающими как могущественный царский фаворит. «У отца в столице осталось мало друзей, потому что он не скрывал своего отношения к войне. <…> Теперь очередь просителей в нашем доме состояла из людей, стремящихся узнать о судьбе попавших в плен сыновей и мужей или пытающихся добиться освобождения от призыва. Все другие ходатаи <…>, раньше толпившиеся в нашей квартире, больше не давали о себе знать. Конечно, не из патриотических соображений они вдруг перестали печься о выгодах. Просто держали нос по ветру и знали, что отец впал в немилость. <…> Даже круг его учениц поредел. Затихли и враги отца – настало время, когда и живой он им не был страшен. Отцу, наверное, было очень трудно. Он, сознавая свою правоту, остался в одиночестве, его никто не слышал»171.

Никто не мешал Григорию отказаться от «пацифистской ереси» и при первом удобном случае вплести свой верноподданнический голос в общий ура-патриотический хор – либо попросту затаиться до лучших времен. Нет никаких сомнений, что, если бы Распутин был обычным придворным конформистом, он именно так бы и поступил. Однако «старец» продолжал настаивать на той позиции, которую считал единственно правильной.

Встретившись с Николаем, Григорий, как свидетельствует Матрена Распутина, попытался еще раз убедить его в необходимости прекратить войну. «Я никогда ни до, ни после не видела отца таким, – вспоминает Матрена, утверждающая, что присутствовала при этом разговоре. – Отец умолял Николая поверить, что не ищет собственной корысти, возражая против бесполезной войны. Более того, именно из-за этих взглядов отца недоброжелатели легко настроили царя против него. Но не это заботит. В войне гибнут русские люди, и когда она закончится, даже победа обернется поражением. Госпиталя переполнятся ранеными и больными; озлобленные, искалеченные, они наводнят деревни, города. Их недовольство нечем будет удовлетворить…»172

Когда Григорий закончил, Николай подошел к нему и «с явным нетерпением в голосе произнес: „Есть время слушать и время что-то делать. Нам представилась великая возможность спасти империю и доброе имя Романовых. Ты верно служил нам, мы это знаем. Но чего же еще ты от нас хочешь? Стать царем?“ Отец застыл. Лицо его побледнело… Его дух был сломлен одним вопросом человека, которого он так уважал и любил»173.

Последняя фраза Николая, обращенная к Распутину, звучала так: «Я вынужден просить тебя не осуждать публично мои начинания»174. «После этого, – пишет Матрена, – не было и речи о появлении отца во дворце»175.

Впрочем, последнее утверждение Матрены источники не подтверждают. А лучше сказать, прямо опровергают. Дневники Николая II ясно свидетельствуют, что он продолжал общаться со «старцем» весьма интенсивно.

5 сентября 1914 г.: «Вечером имели утешение побеседовать с Григорием с 9.45 до 11.30»;

14 сентября 1914 г.: «Вечером долго ждали приезда Григория. Долго потом посидели с ним»;

28 сентября 1914 г.: «Вечером видели и долго разговаривали с Гр[игорием]»;

7 октября 1914 г.: «Вечером хорошо побеседовали с Григорием»;

17 октября 1914 г.: «Находился в бешеном настроении на немцев и турок из-за подлого их поведения вчера на Черном море! Только вечером под влиянием успокаивающей беседы Григория душа пришла в равновесие!»176

Тем не менее, помимо цитированного выше свидетельства Вырубовой, есть и иные подтверждения того, что в этот период отношение царской четы к Распутину стало заметно прохладнее. С. П. Белецкий свидетельствует о том, что Григорий Распутин был в эти месяцы лишен казенного автомобиля177. Французский посланник Морис Палеолог приводит следующие слова некой графини Б., сестра которой близко знакома со «старцем», о том, что Распутин «не очень часто» видится с царем и царицей: «У меня такое впечатление, что в данный момент их величества держат его в некотором отдалении. Так, например, позавчера он был в двух шагах отсюда, у моей сестры. Он при нас телефонирует во дворец, спрашивает г-жу Вырубову, может ли он вечером видеть императрицу. Г-жа Вырубова отвечает ему, что лучше ему подождать несколько дней. Он, по-видимому, был очень обижен этим ответом и тотчас покинул нас, даже не простившись. Раньше он не стал бы даже справляться, можно ли ему пойти во дворец, он прямо отправился бы туда». На вопрос Палеолога, чем объясняется эта перемена, собеседница отвечает: «Просто-напросто тем обстоятельством, что императрица оторвана от своей прежней меланхолической мечтательности. С утра до вечера она занята своим госпиталем, шитьем белья, санитарным поездом. У нее никогда не было такого здорового вида».

Таким образом, следует предположить, что стилистика отношений между Григорием и Николаем (а возможно, и Александрой Федоровной) в течение первого военного полугодия все же изменилась. С одной стороны, в ответ на требование Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича удалить Распутина из Петрограда Николай традиционно отмолчался, но, с другой стороны – возможно, впервые за всю историю их отношений, – отчасти поставил на место Григория, властно ограничив репертуар его высказываний.

Поняв, что антивоенные эскапады рискуют обрушить его статус фаворита, Распутин, судя по всему, предпринял энергичные усилия, чтобы «подладиться» под Николая.

Как свидетельствовала неназванная собеседница Мориса Палеолога, 25 сентября 1914 года Распутин заявил ей буквально следующее: «Я в восторге от этой войны, она избавила нас от двух великих бедствий: от пьянства и от немецкой дружбы. Горе царю, если он остановит борьбу раньше, чем Германия будет раздавлена»178.

Судя по всему, Распутин довольно быстро понял, что в сложившихся условиях, дабы окончательно не потерять расположение царской четы, необходимо прищемить хвост собственной гордыне и даже собственному пониманию того, откуда исходит главная опасность для монархии и государства в целом. Распутин убедился в том, что пытаться повлиять на Николая в тот момент было совершенно бесполезно. Хотя император по-прежнему нуждался в периодических утешениях со стороны Нашего Друга, но, быть может, впервые за всю жизнь Николай вдруг ощутил мощную поддержку со стороны общественности, которая на первых военных порах решительно сплотилась вокруг трона. Это до известной степени опьянило Николая, придало ему кратковременное ощущение возросшей внутренней независимости, в том числе от Распутина.

«Николай упивался народной любовью, не понимая, что не его личная популярность, а военная лихорадка покончила с внутриполитическими неурядицами. Он был совершенно убежден в правильности своей позиции. <…> Николай был опьянен даже не столько победами на фронте, сколько самим собой в образе воителя, исполненного силы. <…> Насколько я помню, то был единственный период, когда царь по-настоящему холодно относился к отцу»179. Говоря о «по-настоящему холодном отношении», Матрена, конечно же, неоправданно сгущает краски. Но то, что масштаб влиятельности Распутина во дворце в эти месяцы резко уменьшился, – в этом вряд ли приходится сомневаться.

Для своенравного истероида Григория Распутина такое унизительно конформистское положение было равносильно катастрофе. Стресс, пережитый в результате покушения и еще не до конца преодоленный, многократно усилился. У «старца» начала развиваться выраженная невротическая депрессия.

«Папа был уже не тот, что прежде… – вспоминает это время Матрена Распутина. – Его выздоровление от раны затянулось – я уверена, что виной тут был удар, нанесенный царем. Иногда чувствовалось, что отец не хочет выздоравливать. Я также уверена, что рана от слов царя оказалась глубже, чем от ножа»180.

Григорий вступил в период «темной ночи души», мерил комнату шагами, мучился, ожидая, что царское расположение вот-вот вернется в полном объеме. «Дело усугублялось тем, что вместе со здоровьем из отца уходила и способность исцелять людей. <…> Отец молился с прежним рвением… Молитвы оставались без ответа».

Утрата безоговорочного доверия и почитания со стороны Николая лишила Григория главной – по сути, единственной – опоры, на которой зиждились его относительный душевный покой и социальный статус. Его главной черте характера – нарциссическому самолюбию – был нанесен сокрушительный удар. Одновременно исчезали уникальные условия для его более или менее адаптированного существования в обществе.

Будучи истероидным психопатом, Распутин мог вести себя социально сбалансированно лишь в исключительно благоприятном – «оранжерейном» – коммуникативном микроклимате. Распутину требовалось, чтобы его окружали люди, которые, во-первых, готовы были бы принимать его поведенческую патологию в качестве нормы, а во-вторых, прочно ограждали бы его от возможной агрессии извне, со стороны «большого социума».

Оставшись без полноценного монаршего благоволения, Распутин в психологическом плане лишился защитного панциря. Узкий круг фанатично преданных ему поклонниц и поклонников, которые сами нуждались в душевном протекторате со стороны «старца», паллиативом утраченной царской эгиды служить не мог. Психологический удар, нанесенный царями Нашему Другу, спровоцировал у него развитие процесса психопатической декомпенсации, одним из ярких проявлений которого явились продолжительные депрессивные переживания.

Психопатическая декомпенсация, помимо развития депрессии, характеризовалась острым душевным кризисом и саморазрушающим стремлением Распутина изменить ход событий за счет активного проявления именно тех качеств, которые изначально вызывают у окружающих наибольшее раздражение.

Именно в этот – военный – период «старец» совершает все свои наиболее экстравагантные и шумные выходки, в которых обычно усматривают проявление его «безудержной натуры», но которые в действительности явились следствием наступившего внутреннего душевного разлада и которые в конце концов подвели Григория Распутина к финальной трагической черте.

«Пытаясь заглушить боль и стыд, – вспоминает Матрена, – отец начал пить. Это приносило лишь временное облегченье. Чем больше он пил, тем больше ему приходилось пить, чтобы загнать боль поглубже. Все это подрывало его физические и духовные силы»181.

«В муке он выкрикивал последние 7 слов Христа. И в отчаянии бросался к дверям и ехал на „Виллу Родэ“. Там были приятели и вино, там он танцевал и слушал дикую, иногда странным образом успокаивающую, завораживающую цыганскую музыку»182.

Все попытки Авдотьи Бекешовой отвлечь Григория от мрачного разгула оставались безрезультатными, хотя ей, по словам Матрены, «удавалось хотя и немного, но все же сдерживать его». В конце концов Дуня предложила Распутину уехать в Покровское. «Но отец не желал отдаляться от царской семьи», поскольку единственным, что могло его по-настоящему спасти, было возвращение прежнего статуса.

Вскоре Дуня была вынуждена уехать в Сибирь к умирающей матери. «Отец пошел, что называется, вразнос. <…> Когда Дуня вернулась после похорон матери, то увидела исхудавшего, похожего на покойника человека, обессилевшего после многомесячных кутежей»183.

Но тут в ход событий властно вмешался Рок…

«Григорий, это ты? Слава Богу!»