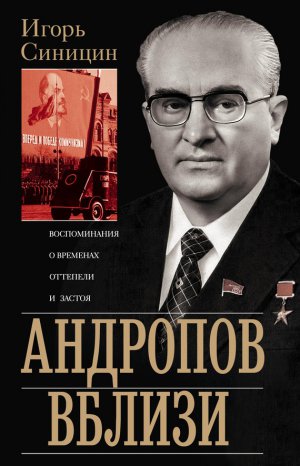

Андропов вблизи. Воспоминания о временах оттепели и застоя Синицин Игорь

Все выходцы из ЦК КПСС поднаторели в аппаратном искусстве, партийных интригах и беззаветной осторожности. Особенно близким Юрию Владимировичу считался Владимир Александрович Крючков. Я уже сообщал некоторые штрихи к его портрету, но, чтобы дополнить картину, сошлюсь на мнение академика Чазова, который считал, что все председатели КГБ после Андропова были на голову ниже Юрия Владимировича. Внешне Крючков был действительно ростом чуть ниже Андропова, довольно бесцветной внешности, поджарым и лысеющим человеком, с пустым взглядом за стеклами очков. Но его внешность была обманчива. По характеру, неожиданности нападения на выбранную жертву он очень походил на рысь, которая разит налево и направо не от голода, а от жажды крови. Ему не хватало только кисточек над ушами. Если бы ему это было выгодно, не сомневаюсь, он куснул бы и руку хозяина, а может быть, и вцепился ему в горло, как он это сделал с Горбачевым и хотел проделать с Ельциным.

Главное, что у Крючкова не было широты мышления и самостоятельного анализа, который столь необходим начальнику разведки, а затем и главе всего КГБ. Именно поэтому в его характере, когда он стал шефом ПГУ, стал быстро развиваться фаворитизм. В то же время Владимир Александрович был супердисциплинированным исполнителем пожеланий своего патрона. Он подхватывал на лету любые мысли и высказывания Юрия Владимировича, не продумывал их сам или обсуждал с узкими специалистами своего дела, а начинал всю информацию разведки подгонять под то настроение, в котором в данный момент находился Андропов. Это его качество было особенно пагубным для страны потому, что с конца 70-х годов здоровье Юрия Владимировича стало ухудшаться и особенно резко пошло на спад после секретной поездки Андропова в Афганистан в январе 1980 года. Вместе с ухудшением здоровья у Андропова стала развиваться мнительность, подозрительность. Он стал чаще раздражаться. Но чего же еще ждать от тяжелобольного человека, который должен был выносить жуткие мучения гемодиализа и других медицинских процедур, чтобы хотя символически оставаться в строю?! Эти бурно развивавшиеся в последние три года жизни негативные черты характера Андропова, тщательно скрывавшиеся от посторонних, видимо, влияли и на Крючкова.

Его поручения разведчикам передней линии огня становились все более пагубными для страны. Так, он не только раздувал в начале 1979 года политический пожар вокруг Афганистана и его руководителя Амина, даже после того, как Юрий Владимирович стал высказывать сомнение в целесообразности военного решения, Крючков своей информацией подталкивал шефа, а через него и все руководство СССР к опрометчивым шагам в Кабуле.

На американо-европейском направлении работы внешней разведки он поднимал панику насчет подготовки Соединенными Штатами Америки и их союзниками по НАТО первого ядерного удара по СССР. Тем самым он подыгрывал авторам различных американских планов экономического разорения Советского Союза посредством гонки вооружений. Если Андропов вынужден был поддерживать военно-промышленную активность министра обороны маршала Устинова, который еще в большей степени, чем шеф КГБ, сформировался в сталинские агрессивные времена, то Крючков усугублял их союз, питая его все более обостряющейся информацией внешней разведки. Он сам не был способен оценить негативное значение такой информации на перспективу и не давал сделать этого своим сотрудникам.

К очень опасным чертам его характера для государства, в истории которого Крючков сыграл весьма пагубную роль, последовательно развалив внешнюю разведку, КГБ и Советский Союз, относились коварство и интриганство. Чтобы не быть голословным, приведу лишь один факт, обнародованный в телевизионной программе писателя и публициста Андрея Караулова «Момент истины». Сюжет, о котором пойдет речь, передавался первый раз по каналу ТВЦ Московского телевидения 15 июня 2003 года. Начало программы было в двадцать часов. Эпизод, связанный с Крючковым, пошел на тридцать пятой минуте передачи. В нем говорилось о закулисных обстоятельствах не санкционированного властями СССР полета молодого немецкого пилота Руста на одномоторном легком самолете марки «Цессна» 28 мая 1987 года над территорией Советского Союза и его сенсационной посадки на Красной площади.

Привожу расшифровку беседы из «Момента истины» Андрея Караулова с генерал-майором Сергеем Мельниковым, дежурным генералом войск ПВО СССР 28 мая 1987 года:

«Караулов: Полет Руста позволил Горбачеву отправить в отставку всю верхушку Министерства обороны…

Мельников: В 14 часов 55 минут появилась цель 8255 над нашей территорией. Я даю команду привести в боевую готовность ПВО Ленинграда, поднять в воздух дежурный истребитель.

К.: Вы были дежурным генералом?

М.: Да, я был дежурным генералом войск ПВО. А цель продолжает лететь.

К.: На какой высоте летел?

М.: На высоте 300–200 метров. При подходе к московской зоне я включил все дежурные силы Московского округа ПВО, поднял истребитель МиГ-25.

К.: А кто же сказал, что это птица летит?

М.: Командующий 6-й отдельной армией ПВО Тулов принял решение, что это птица.

К.: Но он ошибся или специально?

М.: Нет, поле меняется через сутки — радиолокационное поле. А в тот момент, 28 мая, поле сменили радиолокационное через пять суток. К.: А это что означает?

М.: Поле радиолокационное меняется раз в сутки. Это разрабатывает Главный штаб, рассылается в соединения, в части… 28 мая это поле сменили не через одни сутки, а через пять суток.

К.: А что это дает?

М.: Знание Рустом этого поля…

К.: Раньше так не было никогда?

М.: Раньше этого никогда не было.

К.: Как, значит, еще раз? Значит, меняют? Каждый день новая обстановка?

М.: Новые станции поле меняют.

К.: Работают новые станции, поле меняют?

М.: Так точно…

К.: А тут пять дней одно и то же поле было?

М.: Он знал это поле…

К.: И он их облетал?

М.: Да! Я разговаривал с Крючковым в доверительной обстановке, и Крючков сказал, что „я лично готовил эту операцию по указанию Горбачева“.

К.: Владимир Александрович Крючков был тогда уже в КГБ?..

М.: Да, он был председателем…

К.: Горбачев посадил Руста на Красной площади, чтобы снять маршала Соколова, министра обороны…

(Беседу на экране ТВ продолжает маршал Язов, бывший министром обороны в 1991 году, во времена ГКЧП, душой которого был Крючков.)

Язов: Но там не только Соколова сняли, но и Колдунова, Константинова и командующего 6-й армией…

К.: То есть разгром такой произошел?

Я.: Да!»

Очевидно, афера Крючкова с Рустом была не единственной его грязной интригой на верхушке советской власти в роли председателя КГБ. Она была настолько закручена Горбачевым и Крючковым, что Русту следовало бы задать вопрос: кто вы, товарищ Руст?..

Самым осведомленным человеком в андроповской команде, знающим, может быть, даже больше секретов КГБ, партии и Советского государства, чем сам Андропов, был Пал Палыч Лаптев. Он занял кабинет начальника секретариата КГБ сразу после Крючкова, переведенного Андроповым в ПГУ для задуманной им замены тогдашнего начальника разведки Мортина. На стол Пал Палыча стекались все самые важные бумаги с государственными тайнами извне КГБ, которые он докладывал Андропову. Он фильтровал и всю бумажную продукцию КГБ, которая в виде записок, справок, руководящих указаний, запросов, информаций и других бюрократических жанров исходила из стен Лубянки вовне. Он был аппаратчик до мозга костей, обладал выдающейся памятью и мог надиктовать стенографистке без минутного перерыва самый пространный документ из цековской, кагэбэшной, общественной и государственной деятельности, с проектом постановления по данному вопросу на многих страницах, да так, что бумага после него не требовала никакого редактирования или правок. Он почти сутками сидел на своем месте, даже тогда, когда Юрий Владимирович отсутствовал в здании, находился в отпуске, командировке или на лечении в ЦКБ. Мне казалось, что Пал Палыч был хорошим щитом для Юрия Владимировича, прикрывая его спину, отражая все нежелательные звонки, визиты деятелей к председателю КГБ, разгадывая интриги, которые плелись вокруг Андропова. Он был способен, в отличие от Крючкова, к глубокому анализу документов и ситуации, предвидел развитие событий и был, по моему мнению, хорошим советчиком Юрию Владимировичу в интригах на высшем кагэбэшном, партийном и государственном уровнях.

Так же как и Андропов, Лаптев был глубоко больной человек. Вероятно, у него развивались те же болезни почек, что и у Юрия Владимировича. Я мог сделать такой визуальный вывод потому, что под глазами Пал Палыча всегда чернели широкими разводами тяжело набухшие мешки.

Третьим «пишущим» членом ядра андроповской команды был Евгений Дмитриевич Карпещенко. До Отдела ЦК КПСС он работал в Румынии, неплохо знал эту страну и хорошо изучил ее язык. Еще одним редким его достоинством было совершенное владение стенографией, что само по себе, даже без других талантов, могло высоко поставить его в аппарате. Стенография позволяет чиновнику записывать в точности мнение начальства, что позволяет иметь фору перед другими, вынужденными разбирать после совещаний свои каракули.

У Карпещенко было еще одно редкое достоинство. Не секрет, что многие разведки мира держат в своих кадрах немых людей, которые издалека, по движению губ, способны записывать чужие высказывания. Опыт референтского сидения рядом с советскими высокопоставленными участниками встреч, международных совещаний коммунистических и рабочих партий и необходимость суфлировать начальству нужные тексты или передавать визуальные наблюдения выработали у Карпещенко способность говорить или шептать, совершенно не двигая губами и не напрягая мускулы лица. Эта привычка вошла у него в плоть и кровь, усугубилась длительной работой в КГБ. Ни один иностранный шпион издали никогда бы не угадал того, о чем говорит Карпещенко. Иногда на совещаниях в кабинете Пал Палыча было удивительно слышать высказывания, сделанные голосом Евгения Дмитриевича, но при этом видеть, как под его крючковатым носом узкая щель рта остается совершенно недвижимой.

В отличие от Пал Палыча, который старался общаться с человеком деликатно и часто раздвигал губы в какой-то полусмущенной улыбке, обнажая два больших резца на верхней челюсти и одновременно поглаживая ладошкой хохолок на затылке, Карпещенко любил поехидничать и поострить.

Сначала непостоянным членом команды Андропова, а затем довольно быстро признанным ее старейшинами и влившимся в ее ядро был Виктор Шарапов. Он хорошо ласкался и к начальникам, и к равным ему по положению. Юрий Владимирович обратил на него внимание, когда Виктор еще работал в газете «Правда» и несколько лет провел в Китае в качестве ее собкора. Он прилично знал китайский язык и был назначен консультантом председателя. Несколько ранее Шарапова, почти одновременно с самим шефом, из аппарата ЦК пришел в ПГУ Федор Мочульский, также китаист. Оба они принадлежали к группировке «ястребов» в советско-китайских отношениях и в таком направлении «консультировали» Юрия Владимировича.

Две группировки, «ястребов» и «голубей», сложились в верхушке высоких политических кругов Советского Союза сразу после того, как неумный Хрущев начал ссору с амбициозным Мао Цзэдуном. Самым вздорным шагом Хрущева был внезапный для китайцев и подлый по существу отношений между двумя коммунистическими сверхдержавами отзыв всех советских специалистов, помогавших строить китайскую экономику. В 60-х и 70-х годах отношения между СССР и КНР обострились до того, что на советско-китайской границе начались вооруженные столкновения. На Западе злорадствовали, строя не только теории, но и наблюдая на практике возможность войн между странами социализма.

В руководстве СССР большинство деятелей принадлежали к клану «ястребов». Их главное гнездо было свито в отделе соцстран, откуда вышел в КГБ Андропов. Юрий Владимирович не был специалистом по китайским делам, и ему требовались частые консультации по различным синологическим проблемам. В отделе соцстран на Старой площади таким экспертом оставался первый заместитель заведующего отделом Олег Рахманин. Ввиду важности советско-китайских отношений он был избран членом ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета СССР. Это были самые высокие регалии для партийного функционера. Даны они ему были потому, что он был влиятельным предводителем стаи антикитайских «ястребов» в партийных и государственных структурах Советского Союза. Шарапов и Мочульский были далеко не последними «птенцами гнезда Рахманина». Они часто навещали его на Старой площади и были переносчиками влияния «ястребов» на Андропова и Крючкова. Были «ястребы» и среди военных руководителей, которые весьма опасались ракетно-ядерной программы КНР. «Ястребы» считали неизбежным обострение конфронтации СССР и Китая, крайне опасались намечавшегося тогда стратегического союза Пекина и Вашингтона.

В то же время во внешней разведке сохранялось еще много «голубей», которых «ястребы» не успели «съесть». Равно и в Министерстве иностранных дел большинство видных профессиональных дипломатов сохраняли трезвый подход к стратегии отношений СССР и Китая, пытались своей информацией несколько сбить синофобские чувства большинства партаппаратчиков.

В политбюро не было единства по отношению к Китаю. Брежнев, в силу ограниченности своего внешнеполитического мышления, не хотел прилагать усилия для формулирования собственной позиции по китайскому вопросу. Он колебался и чаще поддерживал ястребиный клекот на политбюро. Председатель Совета министров СССР Косыгин, напротив, был твердым сторонником «голубей». Именно он предпринял попытку разрядить обстановку советско-китайского спора и встретился для этого в Пекинском аэропорту с китайским руководителем Чжоу Эньлаем. Косыгин летел тогда через китайскую столицу с визитом в одну из азиатских стран и воспользовался случаем, чтобы провести долгую и дружескую беседу со вторым человеком в китайской иерархии.

К сожалению, эта попытка замирения успеха не имела. Она только еще больше воодушевила «ястребов» в их наскоках на возможную дружескую линию Москвы в отношениях с Китайской Народной Республикой.

Несмотря на «ястребиный» подход Мочульского и Шарапова к советско-китайским отношениям, в ПГУ, особенно в его Аналитическом управлении, которым командовал тогда молодой генерал Николай Леонов, господствовал «голубиный» курс по отношению к КНР. Особенно твердо стояли на подобных позициях сам Леонов и его аналитики-китаеведы, которые были коренными кадрами внешней разведки, а не пришлыми варягами из ЦК КПСС. Мне это было особенно заметно, когда по моей просьбе накануне заседаний политбюро, если в каком-либо из вопросов повестки дня отмечалась китайская проблематика, Аналитическое управление готовило для Юрия Владимировича материалы, справки, предложения для возможных его выступлений на партийном ареопаге. Я соглашался с заметками, подписанными Леоновым, вкладывал их в красную сафьяновую папку с надписью золотом «Политбюро». После соответствующих четвергов, когда я напрямую вкладывал «китайские записки» Леонова в папку для подготовки Юрия Владимировича к заседаниям политбюро, ко мне раза два заходили порознь Шарапов и Мочульский. Оба весьма деликатно просили консультировать у них как главных специалистов по Китаю перед ПБ бумаги Леонова, но я продолжал делать по-своему. Я не специалист в китайских или дальневосточных делах, но инстинктивно чувствовал, что стратегия ссоры с великим Китаем, проводимая Олегом Рахманиным и его сторонниками, не отвечает широким глобальным интересам Советского Союза и всего так называемого социалистического лагеря.

Видимо, в силу своего журналистски простодушного характера и идеалистических взглядов, отвращения к интригам я не сумел органически влиться в старое ядро команды Юрия Владимировича. Еле уловимыми флюидами они мне дали сразу понять, что я нежеланный пришелец, тем более что Юрий Владимирович до начала 1978 года относился ко мне по-отечески и слишком хорошо. Наверное, кое-кого в его старом окружении это беспокоило, и они начинали его ревновать ко мне. Так продолжалось четыре с половиной года. К концу 1977 года Юрий Владимирович несколько изменился в худшую сторону. Он стал суше, осторожнее, еще более закрылся. Может быть, к началу 78-го он решил, что я перестал представлять для него ценность в виде свежей головы, поскольку его взгляды внешне стали сильнее «большевизироваться» и приобретать демонстративно-показной характер преданности партии, восторга перед марксизмом-ленинизмом и лично выдающимся деятелем мирового коммунистического движения Леонидом Ильичом Брежневым.

Мои же позиции оставались либерально-«оттепельными» и если и трансформировались, то в сторону критики аппаратной Системы. Каюсь, я не стал столь вольнодумным, как диссиденты, но пороки коммунистического режима начинали все более проступать из тумана «развитого социализма» и для меня. Во всяком случае, Юрий Владимирович перестал делать пометки на моих записках и предложениях, и они возвращались ко мне девственно чистыми. А задушевных бесед, которые иногда случались раньше, почти не происходило. Что касается кагэбэшных дел, то меня к ним по-прежнему не подпускали, хотя активность в этом направлении андроповской команды стала значительно возрастать.

Не сомневаюсь, что какие-то нюансы нового отношения Андропова ко мне донеслись и до его самого близкого окружения. Во всяком случае, в середине 1978 года произошел один крайне неприятный для меня инцидент.

Однажды вечером, когда рабочий ритм несколько затих, Юрий Владимирович вызвал меня к себе. Он почему-то сидел не за рабочим столом, а сбоку стола для совещаний, что создавало атмосферу доверительности. Перед ним лежал лист бумаги.

— Садись… — сказал он мне и жестко добавил: — На тебя пришла анонимка… Читай!

Я похолодел, он подвинул мне листок и впился в меня глазами. У меня мелькнула мысль, что в анонимке написано что-то страшное, вроде того, что я в юности убил старуху-процентщицу или воровал с чужих огородов морковку, чем и занимаюсь сейчас в свободное время.

Но мои грехи, согласно анонимке, оказались значительно более легкими, с точки зрения нормального человека. Меня обвиняли в том, что я использую служебное время не по назначению (имелось в виду, что моим отдыхом было литературное творчество), что я слишком часто заказываю театральные билеты «политконтроля», а когда не могу идти сам в театр, передаю их посторонним лицам, не связанным с КГБ. В кляузе было также, что я использую свое положение, чтобы помогать многим знакомым людям по их первой просьбе, например покупая им лекарства в кремлевской аптеке, звонками по «кремлевке» в разные организации, где годами маринуют жалобы граждан. Очевидно, имелась в виду и моя работа с избирателями Юрия Владимировича, которая велась по его поручению, но в которой я не всегда спрашивал разрешения самого депутата при обращении в какие-либо учреждения для помощи его избирателям, то есть проявлял наказуемую инициативу. Но я гордился тем, что в мои часы приема по поручению Юрия Владимировича, который происходил раз в две недели в задних комнатах бюро пропусков КГБ на Кузнецком Мосту, за помощью к Андропову через меня обращалось все больше и больше избирателей, и не только из двух «его округов». Прослышав о том, что в приемной Андропова можно получить помощь, ходоки приезжали не только из Тульской области и Ступинского района Подмосковья, но и из многих городов и весей нашей страны. Доносчик инкриминировал мне и то, что среди людей, которым я помогал, далеко не все являлись сотрудниками КГБ или избирателями Юрия Владимировича. Наконец, был помянут и такой «страшный» грех, что, уходя на учебу в Академию общественных наук, я не все книги вернул в библиотеку АПН, а часть их потерял или зажал…

Я сразу понял, что анонимку писал кто-то из своих, из «дружных ребят» команды Андропова. Каждая фраза была точно рассчитана применительно к его ухудшающемуся характеру, в том числе и на проявлявшиеся у него все больше мнительность и подозрительность. Кроме того, некоторые факты были почерпнуты явно из «прослушки», а кто мог позволить себе подслушивать «кремлевский» аппарат и городские телефоны помощника члена политбюро? И вообще, кому из посторонних надо было вбить клин между Юрием Владимировичем и мною?

Я подумал и о том, что это, может быть, была неожиданная проверка, которые иногда любил устраивать своим сотрудникам Андропов и внимательно наблюдать при этом реакцию «подозреваемого».

Как раз в те годы ЦК КПСС принял очень правильное, но не исполнявшееся постановление о том, что анонимки аморальны и рассматривать их нельзя.

Все это за мгновение промелькнуло у меня в голове, и я решительно заявил Юрию Владимировичу, подвинув бумажку к нему, что все написанное в ней — чушь собачья.

— Ну что? — спросил он у меня, внимательно глядя в глаза. — Будем создавать комиссию по проверке?

— Воля ваша! — оскорбленным тоном сказал я ему. — Можете создавать хоть десять комиссий… А если вы не доверяете мне, то я сейчас же готов положить заявление об уходе! Тем более что листок, на котором это дерьмо написано, явно из запасов вашего секретариата…

Юрий Владимирович был несколько обескуражен. Может быть, это была только игра. Он встал, взял с рабочего стола папку с секретариатскими бумагами и принялся сравнивать анонимку с ними. Листы бумаги, на которой печатались документы секретариата КГБ, имели некую условность — они были чуть уменьшенного формата и цвета не чисто-белого, а отдававшего в слоновую кость. Так было придумано, видимо, в антишпионских целях.

— Смотри-ка, чего углядел! Ну, не кипятись, не кипятись! — сказал мне уже другим, более спокойным тоном Андропов. Он смял анонимку и швырнул ее в корзину для бумаг, стоявшую чуть поодаль. — Иди спокойно работай! Никакой комиссии создавать не будем, — твердо сказал он мне. — Но ты учти, как это выглядит в нашей жизни, — то ли у него шубу украли, то ли он шубу украл, ну его на хрен, лучше держаться от него подальше!..

В тот раз я вышел из его кабинета с горьким осадком в душе. Я не хотел даже и думать о том, что столь любимый мною человек мог так подло проверять меня или сразу поверить клеветническому навету. Да и в доносе этом, по существу, не было настоящих, «порочащих меня фактов», как писал про Штирлица Юлиан Семенов. Это было довольно мелко для Андропова, но, как я слышал потом, со временем стало учащаться по отношению к тем, кого невзлюбили Крючков, Лаптев и Карпещенко.

Вторую проверку он явно учинил мне года через полтора, когда я уже не работал у него, а был политическим обозревателем АПН. Но об этом чуть ниже. А теперь я хотел бы рассказать, как мы с ним расстались.

После эпизода с анонимкой я стал ощущать в секретариате какой-то холодок по отношению ко мне. Карпещенко ехидничал больше обычного, Пал Палыч как-то уел меня, сообщив, что я не так обрабатываю документы ЦК к заседаниям политбюро. Могущественный генерал Григоренко, сильно приблизившийся в последнее время к Андропову и бывший старым врагом моего отца, вдруг торжествующе стал посматривать на меня в приемной при случайных встречах и на совещаниях. Я относил это к тому, что он выражал мнение генеральских кругов КГБ, крайне недоброжелательных к моему «писательству». Ведь даже своего прямого начальника Цвигуна они презрительно за глаза называли «писателем». Я думал, что Григоренко со товарищи усиленно кляузничает на меня Андропову по поводу того, что я не только не прекратил писать беллетристику после первого романа, но взялся и за его продолжение. Тем самым я подтверждал, что не желаю отдавать все свое время службе шефу, а имею еще какие-то амбиции.

Я ощущал, что вокруг меня зреет интрига, но разрушить ее я не умел и не хотел, ибо для этого надо было выбрать унижение и смирение. О том, что эта интрига становится очень опасной для меня, я понял из якобы случайного высказывания в моем кабинете одного из офицеров группы «Особая папка», который ко мне, как я чувствовал, неплохо относился.

Володя М. вдруг ни с того ни с сего рассказал мне, как враждующие между собой сотрудники КГБ расправляются друг с другом. Нет, они не стреляются на дуэли из табельных пистолетов «макаров», не бьют врагу в спину кинжалом из-под плаща. Рыцари «железного Феликса» действуют чекистскими методами 1937 года. Они тихонько крадут у ненавистного им человека, при подходящем случае, служебный документ с грифом «секретно». Иногда это делают, взяв у него по якобы служебной необходимости такую бумагу почитать, и «забывают» расписаться в соответствующей амбарной книге, где она по-прежнему числится за ненавистным соперником или коллегой. Разумеется, такую операцию тщательно готовят, иногда не один месяц, но всегда с крайне плачевным для врага результатом. При первой же проверке секретчиков — хранителей бумаг оказывается, что документ «висит» не на том, кто его взял почитать, а, например, на его шефе. Сразу убиваются два зайца: человек, расписавшийся за секретную бумагу и не представивший ее из своего сейфа по первому требованию, идет под трибунал и получает несколько лет тюрьмы за утрату документа с грифом «секретно» или «совершенно секретно». За словечко «совершенно» судьи добавляют пару-тройку лет. Приговор обжалованию не подлежит.

Второй убитый заяц — это вполне конкретная вакансия, освободившаяся после ареста того, кто «утратил бдительность».

Я тогда не сразу сообразил, почему Володя рассказывает мне о такой грязной технологии чекистско-мафиозной вендетты. Понял я это лишь спустя несколько месяцев, когда ушел от Андропова подобру-поздорову. Очевидно, офицер из группы «Особая папка», который носил документы в самые высокие кабинеты на Лубянке, слышал что-то о готовящейся мне западне и решил столь неформальным способом предупредить о ней. Хотя я тогда этого и не понял, но бдительность усилил и перестал давать коллегам по секретариату даже под расписку в особой книге почитать материалы ЦК КПСС из моего сейфа. Третий звонок перед возможной драматической развязкой моей работы «под крышей» Лубянки прозвучал из уст самого Юрия Владимировича в конце февраля 1979 года. Он вызвал меня к себе в кабинет и был довольно мрачен. Место мне было предложено возле рабочего стола, за приставным столиком, что означало формальный характер беседы.

— Я хочу, чтобы ты перешел на другую работу… — без предисловий начал он сухим тоном. — На меня давят члены коллегии и некоторые генералы в связи с тем, что ты в служебное время пишешь романы…

Я молчал и не считал нужным доказывать ему что-либо. Видимо, он принял решение, и суровый тон при слабости его аргументации говорил, что он сердится сам на себя.

— Я предлагаю тебе для начала надеть полковничьи погоны, которые тебе может утвердить коллегия по моему представлению, — продолжил он, отводя глаза в сторону, — поучиться на двухмесячных курсах повышения квалификации работников ПГУ, которые проходят партийные работники, съездить затем куда-либо резидентом на генеральскую должность, получить генерала и стать заместителем начальника разведки с большой перспективой, — предложил он мне.

Зная ревнивый и подлый характер Крючкова, который, конечно, постарается задвинуть меня куда-нибудь подальше от Андропова, и не желая вместе с погонами надевать хомут военной дисциплины, я отказался от этой высокой чести.

Юрий Владимирович помрачнел и насупился. Он не любил, когда ему отказывали. С минуту он подумал и сделал другое предложение.

— Хочешь, я позвоню Громыко, и мы пошлем тебя советником-посланником в приличную страну? — спросил он и добавил: — Получишь высокий дипломатический ранг. Я сам начинал восхождение с такой должности, а тебе сейчас только сорок шесть лет…

Я поблагодарил его за интересное предложение, но сказал, что совсем не рвусь за границу, что хотел бы остаться дома и заниматься творчеством. Тем более что у меня дочь учится в институте, и не хотелось бы лишать ее родительского присмотра.

— Я знаю, — сказал Юрий Владимирович. — Мне все доложили… Она хорошая девочка, и тебе не надо беспокоиться… Но раз ты не хочешь за границу, то другое тебе может предложить только Иван Капитонов. При этом учти, что в нынешних условиях я не могу добиваться для тебя места, соответствующего твоему статусу заместителя заведующего отделом аппарата ЦК. Как только я выскажу что-либо подобное, все помощники членов политбюро, которые внимательно следят за перемещениями своих коллег, начнут нашептывать своим шефам, что Андропов хочет взять власть и начинает расставлять свои кадры…

Я заочно знал секретаря ЦК КПСС по кадрам Ивана Васильевича Капитонова, поскольку дружил с его помощником Павлом Александровичем Смольским, и решил отдать свою судьбу в его руки.

Андропов снял трубку телефона АТС-1 Кремля, набрал номер Капитонова, поздоровался с ним и сообщил, что его помощник по политбюро Синицин хочет перейти на другую работу.

— Иван Васильевич! Посмотри, что у тебя там есть подходящего… — любезно сказал он Капитонову, — Синицин зайдет к тебе…

Я знал, что отношения Капитонова и Андропова складывались не лучшим образом. Юрий Владимирович считал Капитонова дураком и почти не скрывал этого. Во всяком случае, когда Юрий Владимирович стал генсеком, он взял секретарем по кадрам Лигачева, отправив Капитонова на пенсию. После разговора с Иваном Васильевичем Андропов постарался несколько оправдаться в моих глазах:

— Но ты выбирай у Ивана только то, что тебе понравится… Если надо, я поддержу…

Капитонов предложил мне сначала должность заместителя министра высшего образования. Но когда я узнал, что вакансия эта — по техническим вузам, то отказался наотрез, не будучи технарем или партийным организатором, который может взяться за любое дело. Я был журналистом, историком, кандидатом философии и хотел стать профессиональным писателем. Поэтому стал ждать, когда появится какая-либо работа, связанная с журналистикой или литературой.

Секретарь ЦК по кадрам не замедлил проявиться снова. Примерно через неделю он позвонил мне и сообщил, что, оказывается, в загашнике ЦК есть две очень симпатичные для меня должности. Одна — политический обозреватель в ранге члена правления АПН, а другая — также политобозреватель высшего ранга, но в «Правде». По тем временам это была самая желанная для любого журналиста работа. Во-первых, политобозреватель был подчинен прямо председателю правления АПН или соответственно главному редактору «Правды». Иметь только одного начальника всегда в России было большой удачей. На Лубянке такая удача мне сопутствовала. Во-вторых, по этой должности полагались все блага, даваемые номенклатуре. В-третьих, в год предоставлялись две-три творческие командировки за рубеж и сколько угодно по нашей стране.

Поскольку я уходил на учебу в Академию общественных наук из агентства печати «Новости», проработал там до этого пятнадцать лет, хорошо знал коллектив, я выбрал АПН, хотя «Правда» была престижней. Но мне не нравился восторженно-партийный стиль газеты. Для меня он был одиозным, особенно после почти шестилетней ежедневной работы с документами ЦК КПСС. Кроме того, я не знал почти никого из редакции и не хотел попадать в круг неизвестных мне отношений между людьми в руководящей верхушке. Каждый из них был связан прочными незримыми нитями с кем-то из аппарата ЦК КПСС, и вообще «Правда» считалась чуть ли не отделом этого аппарата.

Итак, весной 1979 года Юрий Владимирович крепко пожал мне на прощание руку и просил звонить, а также заходить. Сказал, что если я потребуюсь, то он пригласит меня сам.

Такое приглашение поступило примерно через год, весной 1980-го. Я до сих пор не могу понять, действительно ли Андропову потребовались мои соображения по Польше, куда я успел съездить за тот год раза три в журналистские командировки. Именно в начале 80-го года стала зарождаться «Солидарность», которая очень беспокоила КГБ. Я был в Гданьске сразу после открытия там памятника рабочим, погибшим в день столкновения забастовщиков с силами безопасности. Памятник впечатлял своей мощной силой. Даже его материал, нержавеющая сталь, служил образом потенциальной мощи людей, расправивших свои плечи и сбросивших гнет аппарата и государственных чиновников, в том числе и из госбезопасности. Видел я и Леха Валенсу, обратил внимание, как какие-то люди в толпе вокруг него дирижировали его жестами и суфлировали ему речи. Но он рос на глазах и становился ярким политиком.

С другой стороны, думаю, это могла быть проверка моих настроений, которую решил учинить Андропов. Возможно, ему продолжали обо мне наушничать недоброжелатели в КГБ. Кое-кто считал, что я обижен на Юрия Владимировича и могу высказывать недовольство, а также делать критические замечания в его адрес. Такая критика из уст бывшего политического помощника Андропова, да еще если ее распространять в высоких кругах, где у Андропова было в тот момент особенно много недругов, могла негативно повлиять на его продвижение к власти, которое началось уже тогда. Анализируя некоторые вопросы знакомых и «друзей», я понимал, что ко мне и моей семье подсылали агентов, которые выспрашивали о наших настроениях по отношению к Юрию Владимировичу. В АПН я «просек» несколько провокационных вопросов «секретных сотрудников» на эту тему. Продолжалась активная возня вокруг моей персоны. Отдельные сигналы об этом поступали от моих приятелей, оставшихся на Лубянке и в Ясеневе.

Во всяком случае, весной 1980 года в мой кабинет в АПН позвонил Женя Калган и сообщил, что Юрий Владимирович хотел бы встретиться в субботу вечером.

— Свою «Волгу» ты можешь оставить у первого подъезда, — сказал Калган, — прапорщики будут предупреждены…

В назначенный час я поднялся в кабинет Андропова и тут же был к нему впущен. Он сидел за рабочим столом в глубине комнаты и был плохо виден из-за слабого освещения. У Юрия Владимировича были больные глаза диабетика, и даже в помещении он носил темные очки, предохраняясь от сильного света.

Я приблизился к письменному столу и увидел, что из-за него мне навстречу еле-еле поднимается какой-то незнакомый человек. Но это был Юрий Владимирович, и как же он изменился за минувший год!

Он протянул мне для пожатия руку. Раньше, еще год тому назад, его ладонь была крепкой, он энергично сжимал ладонь того, кого приветствовал. Теперь его ладошка была слабой, потной и горячей. Такую руку было страшно сильно сжимать, и он благодарно взглянул на меня, когда я только прикоснулся к ней, а не пожал крепко, как делал это раньше.

Он очень сильно похудел, и его темно-синий костюм, всегда такой элегантный, висел теперь на нем как на вешалке. Лицо было нездорового желтого цвета, щеки ввалились. На голове осталось значительно меньше волос, чем было раньше, а на пергаментной коже, обтягивающей череп под ними, пошли большие старческие коричневые пятна. Голос его был тих и слаб.

— Что-то ты забыл меня, Игорь… — почти прошептал он и, опираясь на руки, тяжело сел за стол для совещаний. Было видно, что каждое движение давалось ему с трудом. Но глаза за очками все так же блестели, как у молодого. Ладони он спрятал под стол. За много лет до этого он рассказывал мне о каком-то деятеле и дал выразительную деталь: пальцы рук у того сильно дрожали, «паркинсонили», то есть демонстрировали симптомы болезни Паркинсона, как определил Юрий Владимирович, от неуемного желания власти.

«Господи, — подумал я. — Эк тебя скрутило, дорогой мой человек… И пальцы, наверное, „паркинсонят“, раз ты их так спрятал…»

Юрий Владимирович уловил мое душевное сочувствие его болячкам и решил немного пооткровенничать. Он, видимо, уже получил подробную информацию о том, что я не сплетничал о нем со своими друзьями, не проявлял недовольства тем, что выпал из чиновничьей обоймы, а наслаждался своей творческой работой.

Андропов поведал мне, что его состояние резко ухудшилось после секретной поездки в Афганистан, где он побывал с инспекцией в январе 1980 года.

— Со мной возили туда, как ты знаешь, и воду, и еду, и повара… — рассказывал он тихим голосом, словно и говорить ему было трудно. — Но не убереглись… Наверное, какой-то ядовитый аэрозоль впрыснули в атмосферу комнат, где я жил… Я упал без сознания и несколько дней находился в таком состоянии… Еще и теперь не пришел в себя окончательно…

Мне было очень жалко шефа, я порекомендовал ему какие-то настои трав. Он пропустил мои рекомендации мимо ушей и перешел к делу. Действительно, его интересовали мои личные впечатления о Польше, Валенсе. В один из разов я ездил туда на семинар газеты «Политика», где встречался и беседовал с польским публицистом и политиком, главным редактором этой газеты Мечиславом Раковским. Он был известен Москве тем, что тайно поддерживал бунтарский профсоюз «Солидарность» и в этом же духе воздействовал на первого секретаря ЦК ПОРП Эдварда Герека, министра обороны генерала Войцеха Ярузельского. Ситуация в Польше явно накалялась. В августе — сентябре того же 1980 года в стране разразился острый социально-политический кризис. Андропов, разумеется, имел подробную, но, я думаю, не совсем объективную информацию от Крючкова, хотя в Варшаве работал представителем КГБ очень опытный и умный старый разведчик генерал Виталий Григорьевич Павлов. Но Крючков не доверял Павлову, по-своему подавал и комментировал шифровки представителя КГБ председателю, будучи весьма оптимистично настроен по поводу положения в ПНР. Так хотелось Андропову, и начальник разведки подстраивался к желанию Юрия Владимировича видеть польскую партию сплоченной и крепкой, чего на самом деле не было.

Я мог нарисовать польскую картину шефу только с точки зрения политического обозревателя, не получая конфиденциальной информации, а основываясь на открытых источниках и беседах с друзьями — советскими корреспондентами в Варшаве. Беседа с Андроповым длилась около часа, что само по себе было редко для вечно занятого Юрия Владимировича. Я снова почувствовал его отеческое отношение к себе.

Он поблагодарил меня за встречу, снова просил звонить и заходить, но больше живым я его не видел. Только один раз после этого посещения Лубянки мне удалось поговорить с ним по «кремлевке». Это было в те дни, когда по всей Москве милиция и «общественность» ловили в банях, кинотеатрах, магазинах «отлынивающих» от работы трудящихся, прогульщиковстудентов и прочую свободную публику. Я тогда позвонил ему и сказал, что это не политика, а скверный анекдот. Он спросил, о чем я говорю. Я рассказал. Юрий Владимирович заявил, что он впервые об этом слышит и что даст команду устранить перегибы. Говорил он вроде искренно, но я боюсь, что информация об этом безобразии у него все-таки была и он ждал реакции народа. Она была возмущенной и недоумевающей…

В тот день, когда я последний раз вышел из его кабинета, меня пригласил в свою комнату Лаптев. У нас с ним было одно незаконченное дело. Когда я уходил от Андропова, то сдавал Лаптеву по описи комнаты «Особая папка» все документы политбюро, числящиеся за мной. Но до этого я несколько раз сообщал начальнику секретариата, что из всей огромной груды бумаг в моем сейфе и в комнате «Особая папка» две или три находятся у Юрия Владимировича. Андропов брал их у меня посмотреть, и, естественно, я не взял у него никакой расписки в получении. Он мне их так и не вернул — забыл или сделал это сознательно. Я вспомнил при той передаче дел генералу Лаптеву рассказ Володи М. о способах наказания противников в КГБ. Но тогда я не мог предположить, что Андропов или Пал Палыч сделали это вполне преднамеренно, ибо это было бы очень подло.

Теперь начальник секретариата, смущенно улыбаясь, сообщил мне, что не надо беспокоиться, он получил эти документы из личного сейфа Юрия Владимировича и снял мою «потерю» с контроля. Я буркнул ему что-то вроде «А я и не беспокоился…». На самом деле я действительно не боялся, хотя и не был уверен в Пал Палыче. Но у КГБ, разумеется, если бы была выражена санкция Андропова наказать меня, были и без того длинные руки. Так что эти бумаги погоды не делали, хотя поводом к преследованию могли послужить.

Но когда я, выйдя из первого подъезда здания на Лубянке, осознал, что произошло, то понял: целый год Лаптев по поручению Юрия Владимировича держал меня на крючке. Если бы я стал негативно высказываться о шефе в кругу знакомых и портить его реноме, то агентура немедленно донесла бы это до Лаптева и он послал бы меня под трибунал, зная, что «пропавшие» бумажки спокойно лежат в сейфе председателя КГБ…

Мысленно я еще раз пожалел Юрия Владимировича. Ведь не только он воздействовал на свое окружение характером и личным примером, но и команда влияла на него. Портился его характер, обратной связью усиливалось давление на него негативных сторон характеров людей, его окружавших. Было ясно, что он очень тяжело болен и, по сути дела, стал инвалидом. Я не знал тогда, что за полгода до смерти у него отказали почки, плохи были сердце и сосуды, которые разъедал диабет.

Я помнил его еще крепким и относительно здоровым. Правда, у него на письменном столе всегда стояли два кувшинчика сока — клюквенного и лимонного — и трехсотграммовая бутылочка минеральной воды с курорта Трускавец, где успешно лечились почечные больные со всего Советского Союза. Это Валя Архипов пользовал его природными лекарствами. Ему долго удавалось держать Юрия Владимировича в почти здоровом состоянии. Во всяком случае, он каждый вечер по возвращении на дачу делал десять тысяч шагов по парку. Его личный врач совершенно резонно считал, что энергичная пешая ходьба поддерживает организм лучше, чем бег трусцой, который разбивает суставы, или плавание в бассейне, вызывающее попадание воды в нос и соответствующие этому болезни. Кстати, и нос Юрия Владимировича был также не совсем здоров. В нем было что-то не так устроено, и из-за этого его речь до 1973 года была несколько гнусавой. Но он храбро сделал болезненную операцию на носовой перегородке, для того чтобы, выступая публично, что ему теперь предстояло делать весьма часто как члену политбюро, не вызывать насмешки широкой партийной, кагэбэшной и беспартийной публики невнятной речью в нос. Операция прошла хорошо, и Андропов после нее заговорил звучным и ясным голосом.

Но выскажу еще раз свое мнение об общей картине его здоровья. До конца 70-х годов Юрий Владимирович был полностью, даже чрезмерно, не по годам, работоспособен. Отдыхал он как вполне нормальный человек — поздним летом две недели в Крыму и две недели на Кавказских Минеральных Водах. Приезжал он с курорта загорелым, посвежевшим, очень бодрым.

Свой зимний отпуск — две недели ближе к весне, полагающиеся ему как члену политбюро, — Андропов проводил в особом отделении Кунцевской больницы, где проходил диспансеризацию и принимал некоторые лечебные процедуры. Я регулярно отвозил ему туда самые важные документы политбюро и видел вполне крепкого и румяного человека. Каких-либо следов тяжелых недугов у него не было видно. Когда я приезжал к нему туда в 70-х годах, он принимал посетителей и работал с документами в кабинете, одетый в обычный костюм, белую рубашку с галстуком. Только на ногах были закрытые домашние кожаные тапки.

Его личные апартаменты находились в первом трехэтажном корпусе, стоящем по левой стороне проезда от главных ворот Кунцевской больницы. Симметрично, через клумбу, располагался второй такой же корпус, в котором было детское отделение. На третьем этаже все было так, как в городской квартире, но оформлено безвкусно, по-казенному. За первыми тремя комнатами — гостиной, столовой и кабинетом с телефонным пультом — была белая больничная палата-спальня с капельницей и какими-то медицинскими приборами. Далее шли медицинские помещения для процедур, аппаратов и врачей.

О том, что было с Юрием Владимировичем после 1980 года, когда я ужаснулся, увидев его, судить не могу. Однако во время работы в ГДР в конце 80-х годов, когда Андропова уже не было на этом свете, из первых уст слышал рассказ видного немецкого медика, пытавшегося заочно помочь генсеку Андропову. Профессор Мебель, шеф урологической клиники широко известной берлинской больницы «Шарите», был сыном немецких антифашистов, бежавших в 30-х годах из гитлеровской Германии в Советский Союз. Мальчик окончил десятилетку в Москве. Когда началась Великая Отечественная война, юноша пошел на фронт и вернулся после Победы живым и здоровым. Он окончил медицинский институт в советской столице, поучился в адъюнктуре и защитил кандидатскую диссертацию по урологии.

Еще в молодых годах он стал главным врачом республиканской больницы в Таллине и пользовался большим весом в медицинских кругах. Однако именно в это время формировалась наука, в том числе и медицинская, в недавно созданной Германской Демократической Республике. Советские власти, желая укрепить свои позиции в ГДР, решили помочь молодой республике кадрами, особенно теми, кто вырос в новом поколении антифашистов, детьми старых немецких коммунистов. Профессора Мебеля решили отправить в Германию. Но там его никто не ждал с распростертыми объятиями. Он много трудился, вел научную работу по своей специальности и добился признания в мировой медицине.

Как-то накануне Дня Победы я получил из АПН задание подготовить очерк или интервью с каким-нибудь видным немцем, принимавшим участие в войне на нашей стороне. Немецкие друзья вывели меня на профессора Мебеля, и я явился по его приглашению в гости. Мы разговорились. Я рассказал этому симпатичному человеку, что когда-то работал с Андроповым. Реакция Мебеля была неожиданной.

— А я пытался его лечить… — сказал вдруг профессор урологии.

Далее он сообщил, как было дело.

Примерно за год до смерти Юрия Владимировича шеф урологической клиники «Шарите» получил из Москвы, через советского посла, запечатанный сургучом и с грифом «совершенно секретно, вскрыть только лично адресату» толстый пакет. В пакете было письмо от руководства 4-го Главного управления при Минздраве СССР с просьбой заочно поставить диагноз и предложить стратегию лечения человека, который был обозначен как «неназываемый пациент». В пакете также была пухлая книжка истории болезни. Такое бывает в случаях, когда медики какой-то страны хотят тайно проконсультироваться у своих зарубежных коллег по поводу очень высокопоставленных персон, как правило глав государств.

Профессор Мебель рассказал, что он мгновенно вычислил «неназванного пациента». Это был Андропов. Немецкий уролог с мировым именем, прочитав историю болезни, пришел в ужас от негодных, по его мнению, методов лечения. Хорошо зная верхний слой своих московских коллег, профессор Мебель предположил, что урологом, назначившим определенно, по его мнению, негативный для Андропова курс лечения, был главный уролог 4-го Главного управления профессор Л. Профессор «Шарите» предложил лечащим врачам «неназванного пациента» свою, совершенно другую, чем у профессора Л., методику лечения.

— В нежелании принять мои предложения, — горько сетовал немецкий профессор, — было видно бюрократическое упрямство главного уролога лечебного учреждения Кремля. Даже начальник Лечсанупра, как раньше называлось 4-е Главное управление, при всей его власти, не мог отменить рекомендации профессора Л., хотя, может быть, и чувствовал их ошибочность. Кондовое недоверие к иностранцам, возможно, перевешивало сомнения в правильности методов, предложенных многократно проверенными, своими доморощенными специалистами.

Берлинский профессор хорошо знал, что говорил. У него было множество друзей из числа советских коллег-урологов. Он получал от них достоверную информацию об уровне развития урологии в СССР, спорах представителей различных школ в науке, господстве одной из них, глава которой был главным урологом правительства, и сопоставлял все это с достижениями урологии в Германии и других странах. У меня самого перед командировкой в ГДР в 1986 году было резкое столкновение с профессором Л. Я воочию узнал его грубость, упрямство и мстительность. Поэтому я целиком поверил профессору Мебелю. Но это уже другая тема…

— Я очень хотел бы ошибиться, — подвел итог своему рассказу немецкий профессор, — но боюсь, ваша бюрократическая Система убила своего самого выдающегося представителя…

Как и многие люди моего поколения, я иногда задаюсь вопросом: что было бы, если Андропов умер не так рано?

История не терпит сослагательного наклонения. Смертью Андропова она поставила траурную точку в развитии советской супердержавы, псевдореального социализма на одной шестой части суши. Неясность контуров общества, которое было построено в СССР, отмечал сам Андропов в статье, опубликованной незадолго до смерти в теоретическом органе ЦК КПСС «Коммунист». Все остальное после него — потуги аппарата во главе с Черненко и Горбачевым — было только агонией коммунизма. Никакие Горбачевы, Крючковы, Янаевы, Стародубцевы и Шенины не могли удержать падения Системы в пропасть. А Андропов? Что он предполагал сделать со страной и народом? Был ли он последним большевиком или первым провозвестником настоящей социалистической весны?

Андропов был убежден в том, что нельзя резко перекладывать руль государственного корабля. Это нужно делать медленно и постепенно, иначе корабль будет опрокинут ветром перемен. Старый волжский матрос, встав у руля Советского Союза, прикидывал, что курс можно менять не более чем на три румба (около десяти процентов) в год. Он догадывался, что судьбой ему отпущено немного времени. Сколько? Не знает никто. Фактически ему удалось поработать на высшем посту в стране только десять из пятнадцати месяцев после избрания его генсеком. Я думаю, что последние пять или шесть месяцев были временем мучительного физического умирания. Хотя его мозг и продолжал в таком состоянии работать, но реально руководить партией и страной он уже не мог. Круг его делового общения сузился до трех-четырех человек.

Посмотрим, в каком направлении вели решения, принятые по его указаниям. Это закон «О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями». Постановления о мерах по ускорению научно-технического прогресса; о дополнительных мерах по расширению прав производственных объединений; о соблюдении договорных обязательств по поставкам продукции; о ходе подготовки экономического эксперимента по расширению прав предприятий в планировании и хозяйственной деятельности и по усилению их ответственности за результаты работы… В этом курсе явно просматривается тенденция к повышению дисциплины и ответственности снизу вверх и сверху вниз. А это всегда было первоначальным условием успеха.

Став генсеком, Юрий Владимирович попытался начать серьезную борьбу с пьянством, примерно в том скандинавском духе, о котором мы с ним не раз говорили. Он даже дал особое поручение по этому вопросу главе Комитета партийного контроля. Тот должен был всесторонне рассмотреть эту проблему и подготовить проект решения Секретариата и политбюро. Но партийные аппаратчики, сами не большие противники зеленого змия, практически замотали это указание нового генсека. Только после смерти Андропова и его наследника Черненко Горбачев и Лигачев по-дурацки провели антиалкогольную кампанию, только скомпрометировав коренное для Советского Союза дело.

Результаты наведения Андроповым только элементарного порядка в стране не замедлили сказаться. В 1983 году объем промышленного производства вырос на 4 процента против 2,9 за предыдущий, 1982-й. Производительность труда возросла на 3,5 процента, национальный доход — на 3,1 процента по сравнению с предыдущим годом…

Я думаю, что Андропов до последних дней конструировал модели социализма, подходящие Советскому Союзу. Перед ним были достоинства и недостатки югославского социализма, чехословацкого социализма «с человеческим лицом», венгерского «гуляшного социализма». Тогда еще не было великолепных плодов экономической политики правящей Коммунистической партии в Китае…

В этой связи я хотел бы обратить внимание на тесные дружеские отношения Юрия Владимировича с президентом Чехословакии Густавом Гусаком и главой Венгрии Яношем Кадаром. Великий конспиратор Андропов и в этом показал себя. Одна из последних его встреч с зарубежным деятелем была совершенно конфиденциальной. Он долго беседовал с глазу на глаз с Яношем Кадаром в присутствии только переводчицы венгерского руководителя. О факте этой встречи сообщала печать, но не было ни одной строчки о том, что обсуждали друзья и соратники. Учитывая особую любовь Андропова к Венгрии и венгерскому опыту, его старую личную дружбу с Яношем Кадаром, беседа эта имела явно не протокольное, а принципиальное значение для будущего всего социалистического содружества наций.

Если мы вспомним, что в Венгрии было великолепно поставлено сельское хозяйство, в стране работали мелкотоварные частные производители, существовал частный банковский сектор, была развита сеть услуг, основанная на частной инициативе, был почти свободный выезд граждан за рубеж, то беседа Андропов — Кадар наводит на серьезные размышления… К тому же я не могу не отметить, что Юрий Владимирович постоянно прикрывал от нападок на советском политбюро и в консервативных СМИ СССР венгерский опыт реформ. Он явно намеревался вести и Советскую страну в том же направлении. У Андропова вызревали далеко идущие намерения в общественной и экономической сферах, политике и международных отношениях. Но тяжелая, давящая инерция движения огромного государственного корабля под названием «СССР» не дала осуществиться его главной мечте — изменению жизни народа в лучшую сторону.

Андропов — умер. Черненко — умер. Последний генсек Горбачев и председатель КГБ Крючков вкупе с президентом Ельциным успешно погубили и похоронили Союз Советских Социалистических Республик. Потом было двенадцать лет реформ, превративших в руины все стороны жизни государства и духа народа. Тремя источниками и тремя составными частями гибели Советской империи стали ложь, коррупция и национализм.

Многие сейчас с глубоким пессимизмом смотрят в будущее новой России. Ибо три названных главных порока коммунистической Системы, уничтожившие ее изнутри, не только не преодолены, но еще более усугублены всеми ветвями нынешней российской власти. Ложь продолжается. Коррупция растет. Национализм приобретает экстремистские и террористические формы. Полностью оправдывается емкая формула Сталина: «Кадры решают все!»

Действительно, все решает засаленная и истрепанная за пятнадцать «демократических» лет колода руководящих, бывших номенклатурных карт, перекладываемых в виде пасьянса «власть и бизнес в России». Здесь и коррумпированные чиновные «шестерки», и красные коммунистические валеты-перевертыши, и короли нефти, газа, стали, химии, и финансовые тузы-олигархи, и даже джокеры, один из которых известен в обществе под кличкой «Миша — два процента», а другой — «Береза»…

Никто не выпадает из этой колоды, изначально истрепанной игроками по имени «Семья».

Только сейчас подул свежий ветерок, который слегка шевелит карты этого пасьянса.

Глядя на старых картежников, возникает сакраментальный вопрос: не когда мы будем жить лучше, а сколько еще продержимся?..

Приложение

(Вместо биографической главы)

Связной младшего допризывного возраста

В середине теплого, но дождливого июля 1939 года в подмосковную Немчиновку, куда обычно «засовывали» меня родители на лето под крыло двоюродных бабушек и тетушек, в будний день на черной эмке с шофером вдруг приехал мой отец, велел собрать нехитрый скарб и попрощаться с родственниками. Для меня и всей родни как гром с ясного неба прозвучало сообщение о том, что его, начинающего работника Наркомата иностранных дел, назначили консулом во Львов и что через несколько дней мы должны быть уже в Польше. Автомобили были тогда мальчишеской страстью. Прокатиться семнадцать километров до Москвы представлялось просто мечтой.

Оставшиеся несколько дней до отъезда омрачились только одним обстоятельством. Обычно через дом от нас, на углу 3-й Тверской-Ямской улицы, днем появлялся мышиного цвета «форд» V8 1934 года выпуска на колесах с красными спицами. Все мальчишки с окрестных дворов сбегались к нему, споря до хрипоты о сравнительных достоинствах «фордов» и «бьюиков», «линкольнов» и «паккардов», проплывавших иногда посреди соседней улицы Горького в жидком потоке ЗИСов и эмок. Только после XX съезда, где Хрущев сделал секретный доклад о сталинских репрессиях, я догадался о том, что мышиный «форд» не случайно исчез со своей стоянки. Его хозяин, вероятно, сгинул в океане сталинских чисток…

Не подозревал я тогда и о том, что отец вовсе не был молодым дипломатом, а ехал в Польшу заместителем резидента внешней разведки того самого страшного НКВД, которое внутри страны было орудием этих чисток. Правда, и тогда внешняя разведка не занималась репрессиями, а скорее сама была объектом чисток. Не догадывался я и о том, что мальчишеский интерес к различным маркам автомобилей и умение их запоминать принесет впоследствии определенную пользу в конспиративных делах отца в Хельсинки и Стокгольме в 1939–1944 годах.

…В дождливый день наш поезд дальнего следования отвалил от дебаркадера Белорусского вокзала, проскочил родную Немчиновку и на всех парах устремился на Запад. Таким же мрачным утром наш «спальный вагон прямого сообщения» Москва — Варшава прибыл на недалекую от Минска пограничную станцию Негорелое. Непривычные для глаза конфедератки польских офицеров пограничной стражи, два пальца у козырька, непонятные слова «пршепрашем… пршепрашем!», и за окном вагона та же Белоруссия, только Западная. В Варшаве следующее утро встретило нас солнцем и теплом. Такси французской марки «рено» доставило к многоэтажному дому советского полпредства неподалеку от Маршалковской улицы, охранник впустил во двор-колодец.

Родители вошли в главный подъезд, а меня оставили во дворе глазеть на роскошный «бьюик», в моторе которого копался крепкий дядечка с бритой наголо головой. Чего-то у него не ладилось, и он подозвал меня.

— Малец, подержи это коромыслице! — велел он мне взяться за какую-то железку, а сам полез за руль. Несколько секунд спустя мощный мотор взревел, я бросил железку и отскочил от машины.

— Чего же ты испугался? — удивился дядечка. — Ведь ты — будущий солдат, а новая война будет войной моторов… Меня зовут Павел Семенович, — протянул он крепкую, измазанную маслом руку. — А ты, наверное, на новенького? — кивнул он в сторону подъезда, где скрылись родители.

— Гоша, — назвал я себя и попросил разрешения влезть внутрь «бьюика», поскольку видел такие роскошные машины только снаружи на улице Горького.

Павел Семенович закончил возиться с мотором и вытер руки ветошью как раз тогда, когда родители вышли из здания и подошли вытаскивать меня из машины.

— Елисей Тихонович Елисеев, — как младший старшему представился отец Павлу Семеновичу и представил мать. Начиная с этой первой командировки за границу и следующие два десятилетия лейтенант госбезопасности (что соответствовало тогда армейскому званию капитан) Синицын работал под псевдонимом Елисеев в дипломатическом паспорте.

— Так вы — новый консул во Львове, — проявил свою осведомленность дядечка и, заговорщицки улыбнувшись, назвал свое звание и имя: военный атташе полковник Павел Семенович Рыбалко.

Коллеги скрепили знакомство крепким рукопожатием, и Павел Семенович предложил показать Варшаву. Для начала он пригласил в знаменитую кондитерскую Блекле на улице Краковское предместье. Улица, на которой стоял настоящий королевский дворец, была сказочно красива. Кондитерская была полна, но нашелся столик на улице под зонтиком. Пробираясь к нему, Павел Семенович сердечно приветствовал высокого и тощего, с большим носом господина, приподнявшегося из-за своего столика.

— Это военный атташе Франции в Варшаве полковник де Голль, — сообщил Рыбалко нам. — Он большой любитель произведений Блекле и регулярно бывает здесь…

Уместно, видимо, уточнить, что полковник Павел Семенович Рыбалко спустя шесть лет стал маршалом бронетанковых войск СССР, а генерал Шарль де Голль основал во время войны движение «Свободная Франция», в 1944–1946 годах был премьер-министром своей страны, а в 1958–1969 годах — президентом Франции, осуществившим поворот к советско-французскому сотрудничеству.

Мой отец, который в 60-х годах снова работал в Польше, рассказал мне позже занятную историю, связанную с великолепной кондитерской Блекле, сохранившей весь свой шарм и в послевоенной социалистической Варшаве. Когда де Голль стал президентом Франции, старый кондитер проявил к постоянному довоенному клиенту особое почтение. Долгие годы в каждую ночь с субботы на воскресенье Блекле выпекал любимый торт полковника де Голля, посыльный доставлял его к утреннему воздушному рейсу Варшава — Париж. Адъютант президента Франции получал в аэропорту Орли от командира экипажа коробку с тортом и доставлял ее к утреннему кофе своего генерала…

На весь жаркий август мы оказались во Львове, где никак не могли привыкнуть после нашей тринадцатиметровой комнаты на 2-й Тверской-Ямской улице к просторной квартире консула на втором этаже особняка представительства, стоящего на тихой улочке богатой окраины галицийской столицы. Контрасты центра и окраин красивого старинного города поражали не только меня, семилетнего обитателя двора на 2-й Тверской-Ямской, но и моих более развитых родителей. Удивительны были аппетитнейшие запахи в мясных и хлебных лавках, ароматы галантереи, кожи и тканей в многоэтажных универмагах центра, сверкающие хрустальные витрины, хорошо одетые дамы и господа на тротуарах, многочисленные автомобили и автомобильчики на улицах. Особенно удивляло, что при всем этом богатстве в городе было много нищих в тряпье и лохмотьях. Но изредка можно было видеть и нищих евреев-скрипачей, одетых в потертые концертные фраки и игравших печальные мелодии на скрипках. Подле них стояли настоящие шляпы-цилиндры, куда редкие прохожие иногда бросали грошики…

Русской школы во Львове не было, поэтому утром 1 сентября 1939 года я оказался не за школьной партой, а на одной из центральных площадей Львова вместе с мамой, вышедшей за покупками.

Мы стояли на улице, на нежарком с утра солнце, когда на бреющем полете, в грохоте моторов над домами пронеслись несколько польских истребителей-бипланов с красно-белыми шашечками на крыльях. Масса людей появилась вдруг на улицах, балконах и в окнах домов. Вслед польским истребителям промчались серые монопланы с крестами на фюзеляжах, а высоко-высоко в небе появились крестики, напоминающие клин журавлей. От крестиков стали отделяться черные точки, которые падали где-то в районе вокзала. Оттуда загремел гром, как во время грозы, и повалил черный дым.

Людей из окон, с балконов и улицы как будто сдуло этой грозой. Мать неожиданно затолкала меня в какую-то подворотню, дождалась свободного извозчика и наняла его ехать к нам на окраину.

У ворот консульства отец заводил большой представительский «олдсмобиль».

— Гитлер напал на Польшу, это — война! — пояснил он ситуацию. — Я еду смотреть результаты бомбежки… Садитесь быстрей в машину.

Щедро расплатились с извозчиком и поехали снова в центр города, к вокзальной площади. Там все было оцеплено полицией. Пожар уже потушили, и машину с дипломатическим номером пропустили внутрь оцепления.

На улице валялись убитые лошади. Лежали на боку трамвайные вагоны с разбитыми вдрызг стеклами. Убитых и раненых людей увозили кареты скорой помощи. Самое страшное, что мне запомнилось тогда, был дом, словно разрезанный бомбой на части. Издали он казался игрушкой-макетом из дорогого магазина. Но когда подъехали поближе, то увидели, что на уровне третьего этажа, зацепившись за водопроводные трубы и ножкой за пол, висела и качалась белая эмалированная ванна, из которой летели брызги воды и какой-то красной жидкости. Это была первая кровь начавшейся мировой войны. Тело погибшего, видимо, покоилось под развалинами, которые разбирала команда солдат и полицейских.

В тот же вечер в парке за нашим домом появились зенитки. На следующий день продолжились бомбежки. Пушечные выстрелы по немецким самолетам перемежались разрывами бомб. Стеклянная галерея, закрывавшая почти весь второй этаж консульского особняка, очень противно дребезжала, и ее всю оклеили бумажными полосками крест-накрест. Мрачный аккомпанемент бомбежкам не прекратился, только сделался чуть глуше.

Недели через две, когда немецкие войска уже приближались к Варшаве, отец отправил жен и детей малочисленного персонала консульства, поместившихся в семиместный «олдсмобиль», на польско-советскую границу, а через нее — в Киев. На нашей стороне мы увидели массы танков, артиллерии и грузовиков с красноармейцами. Оказалось, что товарищ Сталин был уже давно готов начать освободительный поход Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию. Но о секретном протоколе к пакту Молотова — Риббентропа еще ничего не было слышно…

Отец вернулся в Москву в конце сентября. Примерно через месяц он объявил нам, что вскоре предстоит ехать в Финляндию, а полетим мы туда для скорости на самолете. Кроме автомобилей, мои сверстники и я грезили тогда авиацией. Естественно, что я не мог дождаться дня, когда черная эмка доставит нас в Центральный аэропорт на бывшем Ходынском поле. Редкие пассажирские рейсы уносили оттуда немногих счастливцев в разные города на планете. Советских пассажирских многоместных самолетов того времени я припомнить что-то не могу. Во всяком случае, мы летели в Хельсинки через Таллин на трехмоторном «Юнкерсе Ю-52/ 3 м» немецкого производства. Характерными приметами этой машины было то, что ее фюзеляж был обшит гофрированным, для дополнительной жесткости, алюминиевым листом, а центральный мотор в носу был закрыт огромным круглым кожухом. Вмещал «юнкерс» десятка два пассажиров, кресла были не столь удобные, как в современных воздушных лайнерах, но бесплатные конфетки и лимонад давали словно при коммунизме — каждому по потребности.

В Хельсинки мы прилетели в самом начале ноября. Столица Суоми была явно неприветлива к советским гостям и дипломатическому персоналу. Так, самым страшным и обидным ругательством в довоенной Финляндии было слово «рюсся» — «русский». Если горячий финский парень обзывал за кружкой пива своего собутыльника этим словом, то обиженный немедленно хватался за свой финский нож — пукко, висевший на поясе почти всякого финна старше двенадцати лет. Меня эта деталь финской национальной одежды, разумеется, весьма восхищала.

Ноябрьская 1939 года атмосфера все холодала и сгущалась вокруг советского полпредства. Более чем за год до этого тогдашний резидент в Хельсинки полковник Борис Рыбкин (он действовал под псевдонимом Ярцев и числился первым секретарем полпредства), по прямому указанию Сталина, в обход полпреда, начал тайные переговоры с финскими руководителями. В беседе с премьер-министром Каяндером и министром Таннером Ярцев заявил, что в Москве абсолютно уверены в нападении Германии на СССР через финскую территорию. Поэтому Москва готова согласиться на строительство финских военных укреплений на демилитаризованных Аландских островах, если СССР будет принимать в этом участие и контролировать оснащение их военным оборудованием. От Финляндии потребовали также разрешить строительство советской военной базы на финском острове Гогланд, контролировавшем дальние подступы к Ленинграду. Ответ финского правительства был резко отрицательным.

В марте 1939 года Ярцев продолжил секретные переговоры с финнами. На этот раз Сталин хотел получить в аренду на тридцать лет несколько островов в Финском заливе, а в обмен Финляндии отходили ли бы территории в Восточной Карелии. Министр иностранных дел Эркко вновь отказал посланцу Сталина в резкой форме. Тем временем на Карельском перешейке неподалеку от Ленинграда спешно возводилась мощная укрепленная система, которая получила название «линия Маннергейма».

Сталинско-молотовское давление на Финляндию осуществлялось в предгрозовой обстановке за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. Когда 23 августа в Европе разорвалась дипломатическая бомба — министры иностранных дел Германии и Советского Союза подписали в Москве Пакт о ненападении, а к нему — секретный протокол о разделе сфер своего влияния, по которому Финляндия, Прибалтика, восточные области Польши и Бессарабия были отданы Гитлером Сталину, — дипломатия Суоми оказалась в весьма тяжелом положении.

17 сентября Красная армия вошла в Западную Украину и Западную Белоруссию. В конце сентября — начале октября СССР вынудил Эстонию, Латвию и Литву согласиться с созданием советских военных баз на их территориях и заключить договоры о взаимной помощи. Это были примерно те же условия, которые предъявлялись Ярцевым финнам в 1938 — начале 1939 года.

5 октября правительство Финляндии получило из Москвы настоятельное приглашение прислать делегацию для обсуждения «конкретных политических вопросов». Как только это предложение было получено, военный лидер страны маршал Маннергейм решил перебросить регулярные части финской армии на Карельский перешеек и приказал начать чрезвычайные учебные сборы резервистов. Эти меры означали, по сути, мобилизацию армии. Маршал Маннергейм, генерал-лейтенант бывшей российской императорской армии, проявил мудрость и дальновидность. Он предвидел развитие событий и направление главного удара Красной армии. В отличие от «красных кавалеристов» Ворошилова, Буденного, Кулика, Тимошенко, малограмотных не только в военных науках, но и в государственных делах, «белый кавалерист-генерал» был талантливым офицером-географом, окончившим кадетское училище и сдавшим приемный экзамен для поступления в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге в объеме тогдашнего университетского курса. Это училище он окончил с отличием и получил право служить в гвардейском кавалергардском полку. Офицерское собрание одобрило его кандидатуру, но вакансий не оказалось, и ему пришлось встать в строй обычного кавалерийского полка на границе с Германией. Он выступал в 1939 году в правящих кругах Финляндии в пользу принятия некоторых условий Сталина и непровоцирования Советского Союза на локальную войну. К сожалению, к его аргументации не прислушивались в социал-демократическом правительстве, поскольку очень надеялись на помощь в столкновении с СССР со стороны Англии, Франции и Германии, не зная того, что Гитлер дал карт-бланш Сталину в Северной Европе и Прибалтике.

И снова на переговоры в Москву отправился опытный политик Ю. К. Паасикиви, хорошо знавший Россию. 12 октября он встретился со Сталиным и Молотовым и узнал, что теперь требования СССР возросли: под предлогом обеспечения безопасности Ленинграда Сталин хотел получить в аренду полуостров Ханко под военно-морскую базу, значительную часть Карельского перешейка и часть принадлежавшего Финляндии полуострова Рыбачий на севере в районе Петсамо. В качестве компенсации финнам были обещаны в два раза большие территории в почти необжитой Восточной Карелии.

Согласно инструкциям своего правительства, Паасикиви отверг все требования Сталина и возвратился в Хельсинки. Но 21 октября финский политик вернулся в Москву на переговоры с мелкими уступками. Сталин при новой встрече с ним жестко заявил, что требования Москвы минимальные и не стоит торговаться. Паасикиви вновь вернулся в Хельсинки с надеждой, что правительство пойдет на некоторые территориальные уступки СССР. Он знал, что Маннергейм был того же мнения, поскольку считал, что война в тех условиях могла означать конец независимости Финляндии. Маршал, видимо, хорошо представлял себе образ мыслей своего противника — Сталина.

Но правительство Финляндии снова не уступило. Министр иностранных дел Эркко и министр обороны карел Ниукканен выступили особенно резко, возлагая надежды на помощь Швеции и воюющих с Германией Франции и Англии. Москва ждала ответа. Отправляя 31 октября Паасикиви и Таннера в советскую столицу, Эркко напутствовал Паасикиви словами: «Забудь, что СССР — великая держава!»

В Москве Сталин неожиданно отказался от требований на Ханко и изменение границы на Карельском перешейке. Вместо этого он потребовал якорную стоянку для советского ВМФ возле полуострова Ханко и один из близлежащих к нему островов. Паасикиви и Таннер были вынуждены отвергнуть, в силу данных им Эркко инструкций, и эти предложения Москвы. Последняя встреча финских представителей со Сталиным и Молотовым состоялась 9 ноября, а еще четыре дня спустя переговоры были окончательно прерваны…

Естественно, что в ноябре 1939 года, когда мне было чуть менее восьми лет от роду, подобные исторические факты меня совершенно не интересовали. Лишь полтора десятилетия спустя, когда я начал свой профессиональный путь журналиста-международника в отделе стран Северной Европы Советского информбюро, мне было особенно интересно изучать новейшую историю Финляндии и Скандинавских стран, осмысливать некоторые ее эпизоды, коснувшиеся меня в детстве — с 1939 по 1945 год. Поэтому в дальнейшем изложении отразятся не только детали, оставшиеся в памяти мальчишки военных лет, но и сведения, почерпнутые из книг по истории, рассказов отца и его друзей-разведчиков, а также моих коллег-скандинавистов по Совинформбюро и АПН. Особенно важным для меня источником в этом ряду стали теперь мемуары отца — «Резидент свидетельствует…», которые я его заставил написать в конце 80-х — начале 90-х годов и принимал участие в их создании, а также воспоминания его коллеги по Финляндии и Швеции полковника Рыбкиной, ставшей известной под именем писательницы Зои Воскресенской.

Итак, 3 ноября мы прилетели в столицу Суоми и в прямом и переносном смысле оказались под крышей полпредства СССР. Это было солидное пятиэтажное здание на углу улиц Булеварди и Альбертинкату, напротив оперного театра. Для финнов оно оставалось мрачным по форме и содержанию как до, так и после Октябрьского переворота в Петрограде. Это было здание бывшего царского жандармского управления в Великом княжестве Финляндском, и какой-то остроумец учредил именно в этом доме при установлении дипломатических отношений между СССР и Финляндией полпредство Советской России. Хотя Ленин вроде бы и подписал Декрет о независимости Финляндии в последний день 1917 года, многие финны догадывались, что он сделал это отнюдь не из альтруистических побуждений. Ленин знал, что в Финляндии формируется по примеру Петрограда Красная гвардия, левые социал-демократы, и среди них Отто Куусинен, хотят взять власть и на новой основе присоединиться к революционной большевистской России.

Но в гражданской войне, которая началась и в Суоми, красные проиграли, хотя и не были столь радикально настроены, как большевики: они только хотели рабочей парламентской республики. Белые под командованием генерал-лейтенанта Маннергейма и при помощи германского экспедиционного корпуса одержали победу. Правительство Ленина не решилось вызвать гнев кайзеровской Германии, с которой был подписан Брестский мир, и не осмелилось оказать «интернациональную помощь» финляндской Красной гвардии.

В 1938–1939 годах, по моему мнению, Сталин явно готовился исправить ошибку Ленина и на штыках Красной армии принести мировую революцию в страну Суоми, как он это сделал чуть позже в Прибалтийских странах. В Кремле намеревались использовать для этого и Финскую компартию. Отто Куусинен пытался руководить своими финскими товарищами по линии Коминтерна, секретарем которого он был в Москве, а его дочь Херта Куусинен также была убежденной коммунисткой и, оставаясь в Финляндии, была членом руководства Финской коммунистической партии.

В 30-х годах в Европе стало считаться неприличным, если коммунисты часто посещали советские полпредства. Чтобы легализовать контакты с Хертой Куусинен и передачу ей кое-каких средств от ВКП(б), новый резидент, то есть поверенный в делах советник Елисеев, придумал нехитрый трюк. Херту официально пригласили в полпредство давать частные уроки немецкого языка сыну Елисеева. Моя учительница была очень милая и добрая женщина, но видел я ее не очень много. Приходя в здание полпредства на урок, она обычно заходила сначала в кабинет поверенного в делах побеседовать об обстановке в стране. Поскольку ситуация в межгосударственных отношениях обострялась и такие беседы стали занимать все больше времени, несколько дипломатов также изъявили желание «заниматься немецким языком».

Полицейская слежка за сотрудниками советского полпредства день ото дня усиливалась. Отец стал часто брать меня с собой покататься во время своих выездов в город. Зная мою любовь к автомобилям, он затеял «игру в машинки». Я садился на заднее сиденье и, поглядывая в заднее окно «форда», должен был называть ему марки, цвет и желательно номера машин, которые следовали за нами в пределах моей видимости. Потом игра была усложнена и требовалось запоминать и сообщать ему данные о тех машинах, которые следовали за нами в прошлые дни. Спустя два десятилетия, начитавшись детективов, я понял, что «игра в машинки» была способом разведчика вычленить автомашины наружного наблюдения. Лично я на этом выиграл: после нескольких точных ответов за один выезд отец останавливал свой «форд» возле кондитерского киоска и вручал мне приз — мороженое или леденец на палочке.

К сожалению, эта игра продолжалась не очень долго. Резидента вызвали в конце ноября в Москву. На перроне Ленинградского вокзала молодого дипломата встретил человек в шляпе, что означало тогда принадлежность к высшим государственным слоям общества, посадил в ЗИС и доставил на Кузнецкий Мост в Наркоминдел к Молотову. Дальнейшие события известны мне по изустным рассказам отца и опубликованным мною в Финляндии в 1995 году его мемуарам. Предоставляю слово резиденту Елисею Елисееву:

«Предложив мне сесть, нарком продолжал рассматривать географическую карту Скандинавии. Вид у него был усталый и какой-то тусклый… Повернувшись ко мне, Молотов сказал:

— Доложите, что вам известно о военной и политической ситуации в Финляндии.

Я начал с изложения содержания ранее посланных в Наркоминдел телеграмм, затем подробно рассказал о положении в стране после разрыва переговоров, о военной подготовке финнов к войне с нами. Но о результатах своей поездки на Карельский перешеек не доложил… Когда я закончил свое сообщение, Молотов вышел из-за стола, протянул руку и сказал:

— Вы свободны и можете идти к товарищу Берии.

Через десять минут я был уже у Фитина (тогдашний начальник внешней разведки) и заметил, что он чем-то взволнован.

— Где ты ходишь и почему сразу не пришел в наркомат? — зло спросил он.

Я начал объяснять, почему это произошло, как вдруг по домофону послышался резкий не голос, а бич:

— Явился ли этот дурак к тебе?

На этот голос Фитин как ужаленный вскочил со стула и ответил:

— Явился…

— Вместе с ним — ко мне, — послышалось из домофона.

Когда вошли в кабинет, Берия полулежал на кожаном диване и угрюмо, через пенсне, молча осматривал нас. Перебравшись затем к столу и тяжело усевшись в кресло, неожиданно выкрикнул, глядя на меня:

— Ты знаешь, кто ты? — Через короткую паузу добавил: — Ты большой дурак.

Я молчал.

Видимо, ему показалось, что я слабо реагирую на его замечание, схватил карандаш и еще резче выкрикнул:

— Ты большой ноль с точкой.

При этом на листе бумаги начертил ноль, карандаш от большой силы нажима сломался, и он резко бросил его на стол в мою сторону. Я сразу понял, что причиной такой выходки наркома явился мой доклад Молотову, и хотел сказать, почему это получилось. Но Фитин, наступив мне на ногу, просигналил молчать. Я не считал правильным молчаливо выслушивать брань Берии и, улучив минутку, когда он замолк, сказал, что товарищу Молотову мною не были доложены важные сведения, лично полученные позавчера, о положении на Карельском перешейке и о новом оружии в финской армии.