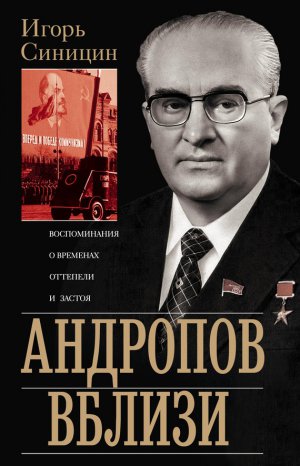

Андропов вблизи. Воспоминания о временах оттепели и застоя Синицин Игорь

Суть ее, как пояснял политику СССР, ПНР, ГДР и ВНР в отношении Чехословакии центральный орган КПСС газета «Правда» в сентябре 1968 года, в следующем: «…Коммунисты братских стран, естественно, не могли допустить, чтобы во имя абстрактно понимаемого суверенитета социалистические государства оставались в бездействии, видя, как страна подвергается опасности антисоциалистического перерождения».

Кто же брал на себя функцию окончательного суждения и приговора о степени «антисоциалистического перерождения» и необходимости в связи с ним введения войск стран Варшавского договора? Разумеется, Москва в лице политбюро ЦК КПСС и его «ленинского» руководства…

Осенью 1969 года, когда положение в ЧССР еще не стабилизировалось до конца, Гусак позвонил Андропову и просил председателя КГБ назначить полковника Елисея Синицына главой представительства КГБ и МВД СССР в Чехословакии. Юрий Владимирович немедленно согласился и предложил осуществлять через него обмен конфиденциальной информацией, то есть наладить тайный канал связи первого секретаря ЦК КПЧ с генсеком Брежневым. Г. Гусак и В. Биляк, видимо, также именно это и имели в виду.

Эмиссару Москвы еще до конца 1969 года пришлось выехать в Прагу. Он проработал в Чехословакии одиннадцать лет, до 1981 года, и все это время осуществлял прямую связь между Брежневым и Андроповым — с одной стороны и Гусаком — с другой. Советские послы в Праге об этом не знали… Что же такое тайный канал в современных международных отношениях и насколько он распространен?

По моему представлению, это исключительно важный инструмент внешней политики государств. «Тайным каналом» был и сам Андропов, когда вел конфиденциальные переговоры с Яношем Кадаром и Ференцем Мюннихом в обход официальных представителей венгерского правительства и многочисленных советских визитеров в Будапешт. Ведь надежность канала может быть достигнута лишь тогда, когда не допускаются утечки информации. Только в этом случае можно добиться того, что высшие руководители двух стран будут испытывать друг к другу доверие, могут говорить откровенно, не ставя под угрозу свой престиж и положение в системе власти своей страны.

Классическим тайным каналом стала связь Андропова и Брежнева с Гусаком и Биляком в обход официальных послов, аппаратов Министерства иностранных дел, отделов ЦК КПСС. Шифровки из Праги, с мнениями руководителей КПЧ по самым острым вопросам, ложились непосредственно на стол Андропова и передавались им Брежневу из рук в руки. Таким образом, сохранялась не только полная конфиденциальность общения высших руководителей ЧССР и СССР, но и достигалась высокая скорость принятия решений по взаимным просьбам сторон.

Вероятно, Юрий Владимирович учел эффективность тайного канала между Москвой и Прагой, когда получал разрешение Брежнева на организацию доверительной прямой связи между руководителями СССР и Западной Германии. Произошло это в конце 1969 года, хотя сама идея информационного прямого канала с ФРГ возникла у Андропова в конце 1967 года.

В то время отношения между СССР и ФРГ были довольно сложными и даже неприязненными. Андропов, как талантливый политик, понимал, что пора начинать строить «общий дом — Европу», и полагал, что на Европейском континенте главным партнером Советского Союза в деле разрядки и мирного сближения государств может быть только Западная Германия. Он ясно видел перспективу развития внешнеполитических приоритетов СССР и стран Варшавского договора, понимал, что без решительного улучшения отношений с ФРГ политика конфронтации будет только возрастать.

После того как Андропов в 1967 году был назначен председателем КГБ, он произвел на основе информации, имевшейся как во внешних, так и во внутренних подразделениях этой мощной организации, оценку всех направлений внешней политики СССР. Один из выводов, который он сделал, заключался в том, что советскому руководству следует быстро, в течение года-двух, добиться установления совершенно новых отношений с Бонном. Это должен быть прямой, доверительный и честный канал к самому политическому «верху» в Западной Германии. Но такие конфиденциальные отношения между высшими руководителями двух стран необходимо было осуществлять в обход всех внешнеполитических ведомств и аппарата ЦК КПСС, которые были консервативны и малоподвижны, заражены германофобией.

Вторым условием организации такого канала было то, что немцы не должны были воспринимать его как желание вбить клин между ними и Америкой. Андропов понимал, что Бонн, разумеется, проинформирует Вашингтон, где без особого удовольствия будут воспринимать прямой контакт между руководством Советского Союза и ФРГ. В то же время нормальное функционирование такого канала должно показать и немцам, и американцам искреннее желание Москвы смягчить обстановку в мире после эскапад Хрущева, стучащего ботинком в ООН, и его угрозы развязать ядерную войну в случае попыток изгнать СССР с Кубы и раздавить Остров свободы в Западном полушарии.

Юрий Владимирович поручил эту деликатную миссию одному из самых талантливых людей в КГБ, с которым я познакомился, когда пришел работать на Лубянку. Это был относительно молодой генерал Вячеслав Ервандович Кеворков. Он работал в конце 60-х годов, когда начал везти этот тяжелый и небезопасный воз, во 2-м Главном управлении, занимавшемся не внешней разведкой, как, казалось бы, более приспособленной для международных операций, а внутренними, контрразведывательными делами. Молодой армейский офицер, получивший блестящее образование в знаменитом тогда ВИИЯ — Военном институте иностранных языков, Кеворков пришел в КГБ, когда Хрущев громил эту организацию и очищал ее от воспитанников Берии и Абакумова.

Кеворков был также одаренным журналистом и часто выступал в советской прессе в силу своего служебного положения под псевдонимом. Он был дружен со многими московскими «акулами пера», его часто можно было встретить в пивном баре или ресторане профессионального клуба московских работников печати — Доме журналистов на Гоголевском бульваре у Арбатской площади. В ресторане Домжура, как любовно называли его московские писаки, была одна из самых лучших кухонь Москвы 60-х и 70-х годов, над которой надзирал знаменитый мэтр по прозвищу Борода, поскольку он носил окладистую черную бородищу. Мэтра в 50-х годах переманили из ресторана Дома актера на Пушкинской площади, где Борода ставил кухню под руководством и при личном участии видного советского разведчика генерал-лейтенанта графа Алексея Алексеевича Игнатьева. Граф Игнатьев был военным атташе императора Николая II в Скандинавии, а затем в Париже. Известный гурман и кавалерист, граф встретил российскую Февральскую революцию 1917 года в Париже, за заслуги получил от Временного правительства звание генерал-майора. Когда совершился Октябрьский переворот, генерал граф Игнатьев не ушел в стан белогвардейцев, а остался верен своей стране. Он сохранил огромную кассу, которая принадлежала еще царскому правительству, не позволил ее растащить на мелкие авантюры белоэмигрантских организаций. Он жил со своей женой-балериной в предместье Парижа в маленьком собственном домике, разводил в подвале плантацию шампиньонов, регулярно поставлял их на знаменитый парижский рынок «Чрево Парижа» и кормился лишь плодами собственного труда. Алексей Алексеевич еще перед Второй мировой войной официально сдал без единого франка недостачи казенный денежный ящик посольству СССР во Франции. В 30-х годах XX века он выполнял некоторые деликатные поручения советской резидентуры во Франции.

Когда он обратился с просьбой о получении советского гражданства, то получил его в числе первых эмигрантов из России. Его честь, патриотизм и профессиональные деловые качества очень высоко оценил Сталин. По возвращении на Родину граф Игнатьев был произведен в звание генерал-лейтенанта советской армии. Сталин тогда носился с идеей привить высшую аристократическую и профессиональную культуру хотя бы молодым поколениям советских офицеров. С этой целью и были созданы суворовские и нахимовские училища, куда особенно охотно принимали детей и внуков офицеров.

Генерал-лейтенант граф А. А. Игнатьев был назначен лично Сталиным начальником Управления военно-учебных заведений Министерства обороны СССР, которое руководило всеми этими, а также средними и высшими учебными заведениями советской армии. Начальник управления, в свое время окончивший Пажеский корпус в Петербурге первым среди выпускников своего года и служивший затем в гвардейском кавалергардском полку, несшем службу в дворцовых покоях русских царей, собственноручно вписывал многие забытые предметы в программы обучения суворовцев, нахимовцев, кадетов и курсантов военных училищ. Это были бальные танцы и основы этикета, верховая езда и фехтование, иностранные языки…

Я полагаю, что Вячеслав Кеворков постигал военно-дипломатические науки как раз в те блестящие годы советского офицерского образования. Слава свободно и в нюансах знал немецкий язык. Среди его знакомых были как советские журналисты-международники, так и корреспонденты западногерманских газет и журналов в Москве. Именно поэтому выбор Андропова пал на Кеворкова. Поскольку устройство тайного канала не позволяло генералу часто выезжать одному в Западную Германию, где его появление могло привлечь к нему нежелательное внимание прессы и многочисленных разведок, Кеворков взял себе в партнеры известного московского журналиста Валерия Леднева. В некоторых случаях специальный корреспондент газеты «Советская культура», а затем «Литературной газеты» Леднев, часто бывавший по журналистским делам в командировках в Западной Германии, служил Кеворкову в ФРГ и Западном Берлине прикрытием от чужих любопытных глаз. Леднев не был сотрудником КГБ, но Андропов разрешил его участие в тайном канале под ответственность Кеворкова.

Я не буду излагать ход этой блестящей длительной операции, продолжавшейся до 1982 года, когда Андропов перешел из КГБ в ЦК КПСС. Отмечу главное в ней — эта неформальная секретная связь между руководителями в Москве и Бонне, возможно, сказалась на истории всего XX века, поскольку весьма ускорила позитивные процессы в Европе, приведшие к некоторому примирению между Россией и Германией, нормализации отношений между Западом и Востоком. Обо всей этой истории генерал Кеворков издал в Москве в 1997 году интересную и с большим юмором написанную книгу под названием «Тайный канал». В ней он рассказывает, как советскому руководству удалось выйти через него на контакты с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Вилли Брандт и руководство социал-либеральной правящей коалиции в Западной Германии поручили всю конкретную работу по организации тайных связей с Москвой одному из самых ярких политиков международной социал-демократии Эгону Бару, бывшему в те времена статс-секретарем ведомства федерального канцлера.

Не конкурируя с Вячеславом в описании психологических, политических, детективных и иных деталей секретных переговоров между Москвой и Бонном, хотел бы только дополнить его книгу некоторыми акцентами и фактами, о которых автор поведал весьма глухо в силу тех или иных причин.

Кеворков отмечает, что Андропову недолго пришлось убеждать Брежнева, а через него и премьера Косыгина в целесообразности такого канала. Справедливости ради следует сказать, что министр иностранных дел Громыко долго сопротивлялся осуществлению этой инициативы Андропова и требовал у Брежнева, чтобы все контакты с немцами велись только через официальных дипломатических представителей МИДа. Но Андропов был лучше, чем Громыко, осведомлен, видимо от Куусинена, об истории тайной дипломатии Советской России с Германией с 1917 года. Во всяком случае, именно в архивах его ведомства хранились секретные документы о Рапалльском договоре, о тайных связях с Веймарской республикой в период послевоенной изоляции Германии в Европе, о военном сотрудничестве рейхсвера с Красной армией в 30-х годах, когда немцы, которым запрещалось любое перевооружение по Версальскому мирному договору, строили танки и боевые самолеты и испытывали их в СССР, работали над боевыми отравляющими веществами в содружестве с советскими химиками. Наверное, еще много и других тайн скрывается в этих архивах, включая и те, как НКВД выдавал гестапо немецких социал-демократов и коммунистов, бежавших в СССР от гитлеровской тирании…

Громыко долго пытался «перетащить германское одеяло» на себя, но тайный канал через Кеворкова и Андропова уже бесперебойно и успешно заработал. Брежневу это очень понравилось. Генсек и председатель КГБ действовали слаженно, министру иностранных дел пришлось присоединиться к мнению вождя и не подрывать усилий Андропова. Когда главное дело было завершено, документы в Москве, при участии Эгона Бара, и в Западном Берлине по инструкциям Брежнева и Андропова, с участием Кеворкова, были подготовлены, согласованы и подписаны, Громыко все не унимался. Он не оставлял попыток пристроить к этому тайному каналу своего информатора — дипломата-германиста Валентина Фалина. Амбициозный Фалин и сам все время старался проникнуть в секретные игры Кеворкова под руководством Андропова и как следствие к уху генерального секретаря. Но Юрий Владимирович почему-то терпеть не мог этого самовлюбленного карьериста. Даже когда умный Фалин в 70-х годах стал послом СССР в ФРГ и засыпал МИД довольно занятными шифротелеграммами в расчете на то, что Громыко будет давать их «по высшей разметке» читать только Брежневу, Андропов отнюдь не закрыл тайный канал связи с руководителями Западной Германии, а продолжал пользоваться услугами Кеворкова.

В силу специфики прямой связи именно с лидерами Западной Германии, к которой у большинства примитивных, как Хрущев, политиканов из политбюро господствовала германофобия, то есть ее особой конфиденциальности, Брежнев, Андропов и Громыко не информировали «ястребов» из высшего руководства партии о своих намерениях сближения с правящей в Западной Германии социал-демократией. Может быть, это происходило потому, что для кондовых коммунистов, воспитанных в сталинские времена, слово «социал-демократ» по-прежнему оставалось ругательным, а мировым фоном для доброжелательных контактов руководителей в Бонне и Москве служили такие акции, нагнетавшие международную напряженность, как разгром «социализма с человеческим лицом» на Западе и настоящие военные действия пограничных войск СССР на советско-китайской границе в 1969 году.

Вячеслав Кеворков, к сожалению, не сообщает о том, как реагировали его коллеги внутри КГБ на то, что происходит в Чехословакии, и не появились ли уже тогда маленькие, но трещины в монолите спецслужб.

И еще один интересный момент, который выпал из удивительно откровенного повествования Кеворкова. Автор подробно рассказывает о том, что весной 1972 года в ФРГ вспыхнула острейшая политическая борьба по вопросу о ратификации подписанного в Москве в августе 1970 года в результате тайных контактов первого из восточных договоров — СССР — ФРГ. В связи с ратификацией договора в бундестаге в случае перевеса голосов против ратификации было бы автоматически проявлено недоверие правительству Брандта — Шееля. Тогда оно должно было бы уступить власть оппозиционным партиям, а договоры — потерять свое позитивное содержание. Не только оппозиция в Западной Германии, но и закостеневший коминтерновец Вальтер Ульбрихт, первый человек в ГДР, хотели бы подорвать Московский договор. Брежнев делал заявления о его пользе для обеих стран и мирового сообщества, Андропов выпустил на жительство в ФРГ большую группу советских немцев, которым давно отказывали в репатриации на историческую родину, — все было напрасно.

Политические противники Московского договора и многие обозреватели в СМИ ФРГ уверенно заявляли, что Брандту не хватит для ратификации по крайней мере одного голоса из собственных рядов. Называли даже сумму денег, за которую тайный сторонник оппозиции из либералов готов предать свою партию.

Кеворков вспоминает о своем разговоре по «вертушке» из Берлина с Андроповым, который поинтересовался у генерала, не собираются ли социал-демократы привлечь на свою сторону, тоже за плату, хотя бы пару депутатов от оппозиции.

Накануне этого разговора Вячеслав как раз имел беседу об этой ситуации с Эгоном Баром и задал ему такой же вопрос. Статс-секретарь ответил ему, что у социал-демократов нет таких денег, чтобы перекупать депутатов от оппозиции, а потому нет и соблазна прибегать к такому методу. Вероятно, цена депутатского голоса была действительно весьма велика. В СМИ Западной Германии назывались ее минимальные и максимальные величины — от 50 тысяч марок до полумиллиона. Скорее всего, она приближалась действительно к верхней шкале предположений.

И тут председатель КГБ, будучи московской стороной тайного канала, приступил к решительным действиям. Глава управления КГБ в Восточном Берлине генерал Иван Фадейкин вручил Кеворкову по поручению Андропова портфель с миллионом немецких марок для передачи его социал-демократам. Но Эгон Бар ушел на этот раз от контакта с Вячеславом, очевидно уловив финансовую подоплеку желания Кеворкова встретиться с ним. У статс-секретаря остались чистыми руки, а генерал вернул деньги в портфеле Ивану Фадейкину и тоже остался чистым в криминальном значении этого слова.

Не знаю, был ли осведомлен Кеворков о следующем или, может быть, предыдущем шаге предусмотрительного Андропова. Вероятно, он и не знал о нем, поскольку это мероприятие проходило не по линии 2-го главка, а проводилось 1-м Главным управлением, то есть внешней разведкой.

Председатель КГБ опасался возможного поражения социал-либеральной коалиции и конфуза с важнейшим договором тех времен. Он имел об этом информацию не только от Кеворкова. В преддверии ратификации он снова выбросил «десант» из самых опытных советских разведчиков, на этот раз в Бонн и Западный Берлин. Как мне рассказывал позже упоминавшийся ранее мой друг Василий Ситников, входивший в этот «десант», все легальные и полулегальные, старые и новые контакты в Западной Германии профессионалов этой группы разведчиков были энергично задействованы для того, чтобы оказать максимальное, хотя и не прямое, давление на депутатов бундестага для ратификации Московского договора.

Голосование по вотуму доверия Брандту в связи с ратификацией Восточного договора состоялось 26 апреля 1972 года. С перевесом в два голоса правительство социал-либеральной коалиции осталось у власти…

Тайный канал продолжал функционировать. Однажды я косвенно соприкоснулся с ним, когда 13 февраля 1974 года лауреат Нобелевской премии писатель Александр Солженицын был выдворен «компетентными органами» из СССР. Но задолго до этого аспирант Академии общественных наук, то есть я, и председатель КГБ Андропов во время одной из наших неформальных товарищеских встреч на служебной квартире довольно спокойно обсудили творчество опального писателя. И Андропов, и я очень высоко оценили первую опубликованную в СССР повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Именно в связи с этим произведением Юрий Владимирович выразил глубокую печаль из-за того, что на пике сталинских послевоенных репрессий в тюрьмах и лагерях Советского Союза единовременно находилось десять миллионов человек.

Андропову, как и мне, очень нравился рассказ Солженицына «Матренин двор». Я находил его гениальным, а Юрий Владимирович слегка посмеивался над моей увлеченностью, но не отрицал силы этого произведения. Талант писателя был неоспорим и в других его творениях — «В круге первом», «Раковом корпусе». Мне прислали их с доверенной оказией из Праги, где они, в изданиях на русском языке зарубежных центров тогдашней психологической войны против СССР, легче распространялись и тайными путями вывозились в Советский Союз. Но меня предупредили, чтобы я, во-первых, не давал книги Солженицына никому читать, а во-вторых, ни с кем, даже самыми близкими друзьями, не смел обсуждать эту запрещенную в СССР литературу. Аргументировалось это тем, что в числе моих лучших друзей может оказаться какой-либо агент КГБ, который «настучит» на меня, и начнутся разбирательства моего антипартийного поведения на всех уровнях.

И невдомек было щедрому дарителю, что я не только презрел его опасения, но и поделился своим мнением о творчестве Солженицына с самым главным кагэбэшником Советского Союза. К чести Андропова, он не «настучал» на меня в 5-е управление, а лишь горестно сказал: «Я так и думал, что интеллигенция взахлеб читает Солженицына, а наши партаппаратчики не способны вдумчиво прочитать ни одной строчки этого писателя, чтобы понять — патологического антисоветизма у него нет!»

Когда я уже работал помощником Юрия Владимировича по политбюро, то мне было известно, что вопрос о разного рода репрессалиях против Солженицына стал предметом борьбы за власть в высшем руководстве Советского Союза. Подгорный, Косыгин и Суслов, то есть три следующих за генсеком лица в государстве, хотели ослабить позиции Брежнева в партии и на мировой арене. Именно поэтому они настаивали на жестоком наказании писателя — заключении его в тюрьму, высылке в отдаленные районы за полярным кругом и т. п. Чтобы одновременно скомпрометировать Андропова, набиравшего, по их мнению, слишком большую для них силу, его враги в политбюро постарались перевалить на председателя КГБ всю ответственность за публичные репрессии против Солженицына.

За рубежом авторитет лауреата Нобелевской премии по литературе за 1970 год только возрастал. Мировые величины культуры Генрих Белль и Мстислав Ростропович выступали за свободу творчества Солженицына и за его физическую свободу. Вилли Брандт, интеллигентнейший и добрейший человек, сам переживший эмиграцию в годы господства Гитлера над Германией, несколько раз обращался по тайному каналу к Брежневу с просьбой отвести угрозу от писателя и дать ему возможность выехать на Запад. Андропов также был за осуществление этой идеи, хотя его и клевали «ястребы» на политбюро за либерализм и потворствование антисоветчику. Особенно старались Подгорный и Косыгин.

Точка зрения Андропова и Брежнева победила. Солженицына не посадили в тюрьму и не сослали в Сибирь. Договорившись по тайному каналу с Баром и Брандтом, Брежнев согласился выпустить писателя в ФРГ. С грозными, но фактически пустыми формулировками ТАСС и газета «Правда» сообщили, что 13 февраля 1974 года писателя выслали рейсом «Аэрофлота» Москва — Франкфурт-на-Майне в Западную Германию. Благодаря Андропову Солженицын получил возможность вскоре соединиться со своей семьей и получил разрешение на вывоз за границу своего огромного и ценного архива.

В день депортации лауреата Нобелевской премии и публикации Указа Президиума Верховного Совета СССР о лишении его советского гражданства произошла еще одна история, носившая скорее курьезный характер. Случайно, задолго до высылки Солженицына, на тот же день в самом почетном месте для деятелей культуры и политики — в Колонном зале Дома союзов, расположенного в центре Москвы, была назначена встреча читателей с очень популярным поэтом Евгением Евтушенко. Евтушенко славился своим вольнодумством. Вероятно, поэтому, опасаясь превращения вечернего сольного концерта поэта в манифестацию московской интеллигенции против утренней высылки Солженицына, 5-е управление КГБ через учреждения политической цензуры отменило вечернюю встречу Евтушенко с читателями.

Поэт узнал днем 13 февраля о высылке любимого писателя и отмене собственного концерта. Евтушенко был разъярен. Он позвонил по имевшемуся у него прямому номеру телефона в кабинет Андропова и выразил ему свое глубочайшее возмущение обоими фактами. Я стал невольным свидетелем этого разговора, докладывая Юрию Владимировичу очередные бумаги политбюро.

Андропов мрачно выслушал известного ему, видимо, не только заочно поэта. Настроение у него, понятно, в тот день было отвратительным. Но он любезно сказал Евгению Евтушенко: «Ну что ты, Женя! Если хочешь поговорить, то приходи ко мне сейчас!» На другом конце провода, видимо, не знали, что ответить на приглашение грозного председателя КГБ. В трубке раздались гудки отбоя. Юрий Владимирович продемонстрировал мне эту трубку с прерывистыми гудками и обиженно сказал: «И что это он так испугался?! Я ведь действительно хотел с ним только поговорить!..»

Как я узнал на следующий день, Евтушенко тогда отнюдь не проявил храбрости. Он исчез из Москвы и спрятался где-то у друзей в деревне, опасаясь, видимо, недреманного ока КГБ. По этому поводу Филипп Денисович Бобков, начальник 5-го управления, только загадочно улыбался…

Намеревался Андропов повторить свой успешный опыт тайного канала в ФРГ и на главном направлении внешнеполитических усилий СССР — с Соединенными Штатами Америки. Он стремился к созданию такого климата в отношениях между супердержавами, чтобы легко пошли переговоры о сокращении гонки вооружений. Однако с американцами кремлевско-лубянская интрига дала сбой. В главные письмоносцы Юрий Владимирович выбрал лично известного Брежневу, своего бывшего консультанта еще в отделе соцстран ЦК Георгия Арбатова. Арбатов к середине 70-х годов был уже действительным членом Академии наук СССР, директором специально созданного «под него» Института США и Канады АН. Арбатов не только продолжал неформальные контакты с Андроповым, был вхож к генеральному секретарю ЦК и в круг его помощников-международников, но и часто принимал участие в коллективной подготовке докладов и выступлений Брежнева, других важнейших партийных документов в части, касавшейся отношений с Вашингтоном.

Юрий Владимирович ничего не делал с кондачка, особенно если это могло коснуться его коллег по политбюро. Организация тайного канала в Белый дом Вашингтона, тем более через Государственный департамент США, напрямую затрагивала Громыко, который считал себя американистом еще с тех пор, как при Сталине служил советским послом в Вашингтоне. Помимо Громыко, деятельность тайного канала обязательно вызывала бы острое недовольство еще одной влиятельной фигуры на советском внешнеполитическом олимпе — тогдашнего посла СССР в США Анатолия Добрынина, неизбежно ограничив его прямые контакты с верхушкой США. Отношения между министром иностранных дел, американистом, и послом в США, ведшим практические отношения с Америкой, были весьма напряженными и далекими от дружеских. Поэтому посол все время порывался напрямую выходить к уху генсека, но Громыко успешно пресекал его попытки, требуя от Добрынина субординации. Банальный нелюбовный треугольник дополнял первый заместитель министра иностранных дел Георгий Маркович Корниенко. Корниенко тоже считал себя американистом и в действительности прослужил на главном фронте холодной войны сорок лет. Он был выходцем из разведки — молотовского Комитета информации начала 50-х годов. Громыко и Корниенко боялись умного и энергичного Добрынина, которого очень любил и ценил Брежнев. Поэтому министр и его первый зам старались как можно дольше держать Добрынина подальше от Москвы — в Вашингтоне. Талантливый дипломат, отозванный с главного направления, явно мог занять место одного из них.

Зная об этом сложном раскладе сил американистов на верхушке МИДа и желая проложить тайный канал в Вашингтон под эгидой КГБ, Юрий Владимирович через своего доверенного человека в аппарате помощников Брежнева — Андрея Михайловича Александрова-Агентова — подготовил Леонида Ильича к разговору о возможной линии секретных контактов с руководством США. Генсек дал осторожное согласие.

…Когда академик Георгий Арбатов в очередной раз приехал в специализированную научную командировку в Вашингтон, он побывал в Госдепе на беседе у одного из своих знакомых высокопоставленных дипломатов, вхожих в Белый дом. Советский академик, директор Института США, приближенный к Брежневу и, видимо, известный спецслужбам как друг Андропова, разумеется, был весьма подходящей кандидатурой для прямых, но скрытых контактов Вашингтона и Москвы.

Но когда Арбатов предложил себя на роль курьера тайного канала, американцы почему-то грубо отвергли его. Они знали от немцев о секретных связях Москвы и Бонна через генерала Кеворкова, были недовольны самоуправством социал-демократов, но ничего поделать с ними не могли. В вашингтонском варианте, возможно, сыграли свою роль симпатии американцев к обаятельному и мягкому Добрынину и ненависть к главному противнику — КГБ.

Госдеп поступил крайне бестактно. Он дал утечку содержания этого предложения академика Арбатова в американскую прессу. Добрынин послал в Москву по этому поводу очень резкую шифровку в МИД, Громыко, которую тот, прочитав, тут же, потирая руки от удовольствия, направил срочно Брежневу и Андропову… В Москве разгорелся скандал, в котором слегка пострадали Г. Арбатов и А. М. Александров-Агентов. К тому времени Андрей Михайлович, видимо измученный интригами среди помощников Брежнева, собирался сам проситься на пост посла СССР в США. После того как позиции Добрынина ослабнут в результате работы тайного канала, он потеряет свой вес в Кремле и Белом доме и будет тихо отозван в Москву…

Андрей Андреевич Громыко хоть и не затевал эту интригу, но праздновал в ней победу. Он понимал, что для всемогущего председателя КГБ прокол Арбатова был не более чем комариный укус в кремлевских игрищах. Сам министр был весьма осторожен и дальновиден. Поэтому почти всегда и во всем, даже в ошибках, Громыко поддерживал Андропова. Особенно дорого это обошлось Советскому Союзу в Афганистане.

После неудачной интриги Андропова с тайным каналом в Вашингтоне чутье на секретную дипломатию изменило Юрию Владимировичу еще дважды — в Польше и Афганистане. Но он в этом не был виноват. Первопричиной его двух последних ошибок послужило беспредельное доверие, которое он с годами стал испытывать к своему довольно серому «серому кардиналу» Владимиру Крючкову.

В начале 1973 года Андропов назначил Крючкова первым заместителем начальника ПГУ Мортина, имея в виду через несколько месяцев заменить слабого работника Мортина своим ближайшим помощником. Правда, Крючков не имел никакого опыта разведывательной или какой иной оперативной работы. Он был и оставался по уровню своего мышления аккуратным начальником секретариата шефа. Тем не менее в 1974 году любимец и многолетний спутник Юрия Владимировича Крючков был назначен Андроповым начальником ПГУ, то есть всей внешней разведки.

Как говорил мне отец и многие старые и опытные разведчики, с этого дня начался развал советской разведки, который затем, при восхождении Крючкова на пост председателя КГБ, привел к развалу этой советской спецслужбы и полному краху СССР.

В ПГУ в 70-х годах существовал отдел, руководивший всеми представителями КГБ в «братских социалистических странах». Они являлись по совместительству и главными резидентами советской разведки в этих странах. Формально представители КГБ и сотрудники их аппаратов шпионажа и подрывных действий оперативно-агентурными методами против друзей и союзников по Варшавскому пакту не вели. Не велось также и вербовки агентов, как и агентурной работы вообще. Они не крали со столов и сейфов коллег секретные бумаги, да и нужды в чисто шпионских действиях у них не было. Местные деятели, сводя свои счеты с земляками — своими противниками и конкурентами, старались, когда завуалированно, а когда и открытым текстом, сообщать «московским друзьям» для передачи в Центр самую конфиденциальную или компрометирующую их конкурентов информацию. Они доставляли по собственной инициативе советским коллегам на просмотр оригиналы секретных документов и стенограммы речей своих руководителей, которые негативно высказывались в адрес Советского Союза, Брежнева или других руководителей СССР. Так бывало и на чисто идейной, принципиальной основе в борьбе просоветских и антирусских фракций в правящих партиях или чиновной среде. Иногда, похоже, некоторые нечистоплотные политиканы не брезговали и дезинформацией в карьеристских или провокационных целях.

В некоторых соцстранах, где не было спецслужб — полных аналогов КГБ, а департаменты разведки и контрразведки входили в структуры министерств внутренних дел, представители КГБ одновременно являлись и посланцами советского МВД. При необходимости они связывались не только с ПГУ, Андроповым, но и с министром внутренних дел СССР Николаем Анисимовичем Щелоковым. Служебные кабинеты у них были в зданиях министерств внутренних дел братских стран, где они могли повседневно общаться с высшими и средними чинами местных спецслужб. Но главными помещениями аппаратов представительств, где хранились секретные бумаги, были основные рабочие кабинеты представителей-генералов, рабочие комнаты сотрудников, технические службы резидентур, являлись целые этажи или анфилады комнат в особняках или дворцах советских посольств.

Среди представителей КГБ в социалистических странах были разные по характеру, способностям, темпераменту, уровню деловой активности, да и просто храбрости люди. Одни из них, слабые в профессиональном отношении чиновники от разведки, не обладали опытом, широким политическим кругозором, который полагается иметь разведчику, активностью и боевым темпераментом. Таких очень любил и поощрял начальник ПГУ Крючков, поскольку они своей инициативой не могли подвести его под критический разбор со стороны Андропова.

Такие полковники и генералы не хотели фундаментально разбираться в сложных процессах, происходивших в этих странах, не стремились, а иногда просто боялись и бегали как черт от ладана от завязывания доверительных контактов с политиками высшего эшелона власти. В беседах с послами Советского Союза в «своих» столицах они не стремились отстаивать свою точку зрения на кризисные явления, назревавшие или происходившие уже у них под боком. Особенно пугались они, хотя и не были подчинены послам, если она не совпадала с мнением посла, и тогда частенько не собирались делиться ею с Москвой…

Но большинство были смелыми, умными, хорошо знавшими род человеческий и имевшими не одну трудную вербовку во время работы в капиталистических странах. Именно к числу таких лучших представителей спецслужбы и принадлежал генерал Виталий Павлов. Только благодаря ему Андропову удалось справиться с первой ошибкой в тайной дипломатии, которую председатель КГБ мог совершить в Польше. Виталий Григорьевич Павлов, назначенный в 1973 году представителем КГБ в Варшаву, лишь за два года и с большим трудом сумел преодолеть ошибочные представления начальника ПГУ о положении в ПНР, которыми Крючков пичкал Андропова и политбюро. Это произошло лишь после того, как Виталий Павлов приобрел в качестве друзей много добрых и понимающих положение в своей стране поляков, сумел сблизиться с генералом Ярузельским и одним из лидеров ПОРП Каней. Только тогда, вопреки Крючкову и ПГУ, он показал истинные масштабы политических и экономических ошибок тогдашнего первого секретаря ЦК ПОРП Эдварда Герека, развенчал того в глазах Андропова и Брежнева.

По сути дела, генерал Павлов усилиями своих друзей в Польше и с помощью выправленной им линии Москвы в отношении Варшавы предотвратил ввод советских войск в Польшу в 1981 году и привел к власти генерала Ярузельского. Но начнем рассказывать эту запутанную историю хотя и коротко, но по порядку… Здесь тоже имел место тайный канал между Ярузельским и Каней с одной стороны и Брежневым и Андроповым — с другой. И об этом эпизоде секретной дипломатии мне известно не только из документов и личных впечатлений, но и из бесед с его главными фигурантами — Юрием Владимировичем Андроповым и Виталием Григорьевичем Павловым.

Что касается польской стороны, то я был знаком только с второстепенными деятелями ПНР тех времен. Главными варшавскими адресатами тайных связей Андропова стали в первую очередь генерал Войцех Ярузельский, бывший министром обороны, премьером правительства, первым секретарем ЦК ПОРП и даже некоторое время президентом Польши. Вторым важным собеседником Москвы по тайному каналу был Станислав Каня, член политбюро, секретарь ЦК ПОРП и затем первый секретарь ЦК.

Необходимость конфиденциального канала связей с первыми лицами в столицах стран социалистического содружества, в том числе ПНР и ЧССР, вызывалась тем, что послы СССР в Варшаве и Праге были, как правило, не профессиональными дипломатами, которые внимательно изучают обстановку и личности в стране своего агремана. Они не принадлежали к числу кадровых работников МИДа или каких-либо внешнеполитических ведомств. Опытные дипломаты, выходцы из главного ведомства по иностранным делам, весьма обстоятельно изучают страны своего пребывания, анализируют обстановку вокруг них, заставляют свой дипломатический персонал готовить информационные письма о политике, экономике, культуре, социальным и прочим делам страны для направления их в соответствующий департамент МИДа для изучения.

Профессиональные послы и посланники, как правило, дают в Министерство иностранных дел, а через него и руководству своей страны более объективную информацию, чем послы, бывшие до отъезда в чужие столицы партийными деятелями или высокими чиновниками правительства. Партийные деятели СССР, которых слишком часто назначали на должности послов в социалистических и союзнических странах по принципу детсадовского ругательства «посол в жопу», как правило, старались подлаживаться под то, что хотели услышать или прочитать их хозяева в Москве.

Часто это были опальные деятели — секретари республиканских ЦК или крупных обкомов, экс-члены ПБ, бывшие министры и другие «бывшие». Они надеялись своим приспособлением под вкусы Брежнева показывать только благостное и благоприятное в социалистических и иных странах, благодаря «хорошим новостям» выйти из опалы и снова взобраться на высокие кресла. Они также страшно боялись, что их критические взгляды на местные беспорядки не понравятся местным князькам и на них пойдут жалобы в Москву «самому генсеку». А это положит вообще конец их карьере. Редкие из них прислушивались к представителям КГБ в «своих» странах, если оценки разведчиков были негативными, а мнения послов по тому же вопросу — противоположными на сто восемьдесят градусов.

Было странно читать шифровки послов, составленные по принципу припева к популярной песне Леонида Утесова — «Все хорошо, прекрасная маркиза…», и одновременно знать из других источников, не только кагэбэшных, но и СМИ, от представителей АПН, с которыми я оставался дружен и после ухода в АОН, что положение во многих странах Варшавского пакта становится все более тревожным.

Это было видно даже на глаз во время моих ежегодных поездок автотуристом по Польше, Чехословакии, ГДР и Венгрии. Обычно недели три из каждого летнего отпуска мы с женой проводили в таких поездках. Во время частных автотуров почти инкогнито, официально оформлявшихся не по линии КГБ, а в отделе автотуризма ВЦСПС, мне удавалось встречаться со старыми друзьями по АПН, ставшими заведующими бюро агентства в этих странах, с некоторыми представителями КГБ и работниками этих представительств, которые помогали с заказом гостиниц и посещением наиболее заполненных туристами достопримечательностей.

Во время откровенных бесед в «братских странах» мне давали столько новой и весьма отличной от содержащейся в шифровках послов информации, что это приводило меня в изумление. Представители КГБ и друзья-журналисты в Варшаве, Берлине, Будапеште очень часто имели диаметрально противоположные взгляды на ситуацию в этих странах, чем совпослы. Основываясь на фактах, известных им, кагэбэшники и журналисты считали, что партийные и хозяйственные руководители соцстран, особенно ПНР и ГДР, очень часто выдают Москве желаемое или мнимое за действительное. Естественно, что я делился после отпуска с Юрием Владимировичем своим недоумением по поводу различных кризисных явлений в соцстранах, которые советскими послами в своих телеграммах трактуются чуть ли не как великое благо. Иногда мои горячие речи очевидца помогали и Андропову скорректировать свое мнение об антисоветских процессах, проходивших в 70-х годах в европейских странах социализма под покровом «искренней» любви к Советскому Союзу.

Особенно информированным был, на мой взгляд, представитель КГБ в Варшаве генерал-лейтенант Виталий Григорьевич Павлов. Впервые автотуристом я приехал в Польшу осенью 1974 года. Тогда послом в Варшаве был бывший секретарь ЦК КП Белоруссии С. А. Пилатович, которого по каким-то причинам Петр Машеров, глава партийной организации этой республики, граничащей с Польшей, не захотел больше видеть в Минске. Пилатовичу дали «синекуру» в Польше. В Москве я почти каждый день читал его шифротелеграммы, поступавшие сначала в МИД СССР, а затем размечавшиеся Брежневу, Суслову и Андропову. Они были полны оптимизма по поводу положения в стране и восторга перед мудростью первого секретаря ЦК ПОРП Эдварда Герека. Пилатович изредка встречался с Гереком и двумя-тремя другими польскими руководителями, принадлежавшими к кругу друзей Герека. Затем то благостное, чем польский руководитель хотел успокоить Москву, Пилатович излагал в своих шифровках, абсолютно без критического анализа и конкретных предложений, выходящих за рамки просьб Герека. Фактически посол дезинформировал советское руководство, поскольку именно в начале 70-х годов, когда Пилатович приступил к работе, в Польше начинали зарождаться острые кризисы, разразившиеся в 1976 и 1980 годах.

Виталий Григорьевич Павлов, прибывший в Варшаву в 1973 году, как старый профессионал разведки, критическим глазом посмотрел на ситуацию в Польше, сблизился с польскими авторитетными деятелями, не разделявшими оптимизма Герека по поводу внутреннего положения в ПНР. В 1974–1978 годах, когда я каждое лето или осень гостил по нескольку дней проездом в Варшаве, Павлов рассказывал мне много интересного из того, что не получало никакого отражения в шифровках послов из Варшавы.

Многих аспектов польских кризисных явлений 70-х и 80-х годов удалось бы избежать, если б Москва не держалась столь упорно слишком оптимистических оценок посла Пилатовича. Брежнев и Андропов настолько верили в стабильность и хорошее экономическое положение в ПНР, что несколько лет практически не обращали внимания на тревожные сигналы представителя КГБ в Варшаве. Особенно вредную роль сыграл начальник разведки Крючков, который по должности да еще пережив рядом с Юрием Владимировичем два острейших кризиса в соцстранах — в Венгрии 1956 года и Чехословакии 1968 года — оказался не способен со всем аппаратом ПГУ увидеть, как накаляется обстановка в Польше. Целых три года центр политической разведки — до 1975 года — не хотел верить тревожным шифровкам и докладам генерала Павлова, убаюканный сообщениями предыдущего представителя КГБ в ПНР генерала Якова Скоморохина. А главное, как бывший партийный функционер, Владимир Александрович боялся усомниться в постоянной восторженной информации о Гереке, идущей из Варшавы от совпосла. Тем более эти сказки Пилатовича убаюкивали Брежнева и Андропова. Более того, с подачи Крючкова Юрий Владимирович однажды в резкой форме сделал публичный, хотя и в узком кругу, выговор генералу Павлову. Во время совещания о положении в Польше, на котором Виталий Григорьевич сделал в своем докладе негативные выводы об Эдварде Гереке и развитии социального кризиса в ПНР, председатель КГБ возмущенно заявил своему представителю в Варшаве: «Эдварда Герека не трогайте! Мы знаем его как хорошего коммуниста, и не смейте его критиковать!»

Примерно так же отвечал мне Юрий Владимирович, когда я по возвращении из отпускных туров через Варшаву, находясь еще под впечатлением откровенных бесед с представителем КГБ, рассказывал Андропову о впечатлениях от поездок и бесед с интересными людьми.

Лишь к 1976 году, когда герековское руководство чуть не довело поляков, польский рабочий класс, весьма организованный и боевой, до вооруженного восстания из-за повышения цен на продукты питания, и особенно на мясо, Крючков и Андропов стали реагировать на острые телеграммы и информационные письма генерала Павлова.

Но нет худа без добра. После того как авторитет Виталия Григорьевича поднялся на недосягаемую высоту, Павлову, по сути дела, было предложено наладить тайный канал связи Брежнева и Андропова с генералом Войцехом Ярузельским и секретарем ЦК ПОРП Станиславом Каней. С подачи генерала Павлова Андропов решил опереться именно на этих, патриотически настроенных двух руководящих поляков. Они выделились в его глазах потому, что именно эти двое по-человечески дружили с Виталием Григорьевичем и всегда занимали принципиальную позицию во внутрипартийных и государственных делах ПНР. Трехлетний опыт отношений Павлова с Ярузельским и Каней показывал, что Ярузельский, как более сильный по характеру человек, и Каня — опытный лидер ПОРП — сумеют преодолеть кризисы, которые начинали сотрясать Польшу.

Виталий Григорьевич к этому времени, 1976 году, близко и по-дружески сошелся с Войцехом Ярузельским. Они даже встречались семьями на загородных виллах. Супруга генерала Павлова, Клавдия Ивановна, была не только дамой приятной во всех отношениях, которая, будучи женой разведчика, прошла «стажировку» в великосветских салонах Канады, Америки и Европы. Она была исключительно умной, тонкой, обаятельной и милой женщиной, весьма начитанной и знавшей тонкости советской, польской и мировой литературы, удивительно вкусно готовила и не могла не понравиться чопорному генералу и его супруге.

Однако упрямый и гордый поляк, генерал Ярузельский, не всегда оперативно использовал дружеские советы Москвы, поступавшие по тайному каналу. Иногда он явно использовал влияние Советского Союза и даже страх некоторых поляков перед «москалями» в своих политических целях. Так, я уверен, что связь Андропова — Брежнева через Павлова с Ярузельским позволила избежать военной оккупации Польши в 1981 году войсками стран Варшавского пакта, как это было в 1968 году в Чехословакии. Генерал Ярузельский ввел вместо этого в своей стране военное положение, которое контролировало само Войско польское, то есть вооруженные силы ПНР.

Ярузельский прекрасно знал заранее от Андропова, что никакого вторжения Советской армии в ПНР не готовится и не будет. Но генерал поддерживал и даже нагнетал эти слухи вместе со своим предшественником на посту первого секретаря ЦК ПОРП Станиславом Каней. Эта версия была чрезвычайно выгодна самому генералу Ярузельскому, уже задолго до 1981 года вынашивавшему идею о введении в стране чрезвычайного положения и взятии власти подчиненной ему армией. Слухи о скором вводе в ПНР подразделений союзников по Варшавскому договору для предотвращения кризиса, чреватого сильнейшим общественным взрывом, как бы оправдывали необходимость введения самим польским правительством чрезвычайного положения, чтобы не подвергнуться, согласно «доктрине Брежнева», оккупации, как ЧССР в 1968 году. Но подчеркну еще раз, что Андропов, Брежнев и министр обороны Устинов неоднократно заверяли Каню и Ярузельского в том, что СССР ни в коем случае не пойдет на военное вторжение в ПНР. Более того, в самый канун введения Ярузельским 12 декабря 1981 года военного положения в Польше генерал Ярузельский разговаривал по телефону со вторым человеком в КПСС Михаилом Сусловым, а другой член политбюро ЦК ПОРП, близкий к генералу, с Андроповым. При этом, как засвидетельствовал Виталий Павлов, собеседник председателя КГБ задал свой вопрос с ведома первого секретаря ЦК ПОРП: готов ли будет Советский Союз, помимо экономической и финансовой помощи, в случае если после введения военного положения поляки не смогут сами справиться с ситуацией, ввести свои вооруженные контингенты?

Юрий Владимирович однозначно и твердо ответил отрицательно.

— Вы, — сказал Андропов, — в этом отношении должны рассчитывать только на свои силы.

Оба советских собеседника поляков откровенно сообщили им, что Москве достаточно одного Афганистана…

О своей работе в ПНР В. Г. Павлов издал в 1998 году обстоятельную книгу «Руководители Польши глазами разведчика». Я нашел в ней многое из того, о чем мы вели беседы с ним в 1974–1978 годах в Варшаве. Позже, в 1979–1986 годах, когда я работал в агентстве печати «Новости» политическим обозревателем, то ежегодно, один или два раза в год, мне приходилось выезжать в Польшу по журналистским делам. Это были командировки в Гданьск, где только начинала формироваться «Солидарность», в Варшаву, когда генерал Ярузельский вводил в стране военное положение, на различные журналистские симпозиумы и встречи. Каждый раз я поражался точности прогнозов и оценок генерала Павлова, его способности на много лет вперед предвидеть развитие событий.

Кстати, мне удалось познакомиться на одном таком международном журналистском семинаре с тогдашним главным редактором популярного польского еженедельника «Политика» Мечиславом Раковским. Раковский был выдающимся публицистом и политиком. И генерал Павлов, и представитель АПН в Варшаве, талантливый журналист, пришедший в агентство из «Известий», Олег Строганов, близко знакомый с Раковским и высоко его ценивший, придерживались одинакового мнения о главном редакторе «Политики». Оба считали, что Мечислав Раковский оказывает сильное влияние на генерала Ярузельского. Он якобы был первым поляком, который подкинул генералу задолго до 1981 года идею с вводом в стране военного положения. В Москве Раковского считали злым гением Ярузельского. Крючков и советские лидеры, в том числе и Горбачев, опасались его склонности к социал-демократизму. Мне лично эти его взгляды весьма импонировали, поскольку свою докторскую диссертацию, защищенную им в 1957 году, Раковский посвятил, как и я спустя пятнадцать лет свою, социал-демократии, только западногерманской.

Олег также с большим уважением относился к Мечиславу Раковскому. Раковский не только стремился анализировать и описывать политику в своей газете, но и делал ее, имея большое влияние в руководстве ПОРП.

С помощью генерала Ярузельского, первого секретаря ЦК ПОРП, Мечислав Раковский был избран в 1986 году, то есть тогда, когда у власти в СССР стоял Горбачев и талдычил о перестройке, в состав польского политбюро. Затем он стал и секретарем ЦК, а в 1989 году, к сожалению на весьма короткое время, Раковский избирался даже и первым секретарем Польской объединенной рабочей партии.

По поводу Раковского мое мнение расходится с представлением генерала Павлова и ЦК КПСС о нем. Виталий Григорьевич считал, что Раковский нанес большой вред Польше своей позицией умеренной «открытости» в сторону социал-демократических стран Европы. Наверное, у генерала для формирования его мнения было значительно больше информации о процессах, проходивших в жизни Польши, чем у меня.

Но я теперь все больше утверждаюсь в своих мыслях о том, что официальная точка зрения советских идеологов на социалдемократию, выросшая из позиции Сталина и большевиков по этому вопросу, бывшая три четверти века доктриной СССР и Коммунистического интернационала, нанесла мировому социалистическому и коммунистическому рабочему движению непоправимый вред. Представления Коминтерна о социал-демократах как злейших врагах рабочего движения, навеянные Сталиным и сохранявшиеся в марксистско-ленинской науке и политике до конца 80-х годов XX века, в начале 30-х годов позволили Гитлеру одержать победу на выборах в рейхстаг и легитимно получить власть в Германии.

Свою тайную дипломатию Андропов вел по всем азимутам. Она не была его единоличным достоянием, а всегда проводилась с санкции и на пользу генерального секретаря Брежнева. Представители Андропова брали на себя функции связи между руководителями развивающихся стран и национально-освободительных движений, некоторых стран Запада.

Послы СССР в тех странах, где проявляли подобную активность резиденты и представители КГБ, очень ревновали их к адресатам тайных связей, если они о них каким-либо образом узнавали. Послы жаловались своему министру Андрею Андреевичу Громыко, который несколько раз пытался переключить тайные каналы на себя. Но бюрократическая машина советской дипломатии не могла угнаться за оперативностью и влиятельностью разведки.

Однако не всегда тайную дипломатию Андропова ждал успех. Однажды специфика и консерватизм ПГУ, особенно личные качества его начальника, привели Андропова и правящие в СССР круги к фатальной ошибке. В 1978 году Юрий Владимирович доверился непрофессионализму Владимира Крючкова и под воздействием главы внешней разведки и созданных им «источников влияния» ПГУ в Афганистане позволил втянуть себя в военно-политические игры с этой страной.

Во время кульминации первичных трагических событий в Кабуле — коварной ликвидации по приказу Брежнева в конце декабря 1979 года законного главы союзного государства Амина, всецело доверявшего советским друзьям и неоднократно просившего ввести в Афганистан ограниченный воинский контингент Советской армии, — я уже не работал на Лубянке, а трудился в должности политического обозревателя АПН. Ежедневных шифровок послов и записок ЦК КПСС, МИДа и Министерства обороны по Афганистану я уже не получал. Однако большой объем совершенно достоверной секретной информации я получал от отца, который вышел в отставку только в 1982 году, а до этого был крупной фигурой в ПГУ. Старый разведчик Василий Романович Ситников, с которым мы дружили много лет, работал тогда заместителем председателя Всесоюзного агентства по охране авторских прав (ВААП), представляя в этом ведомстве КГБ. По долгу службы он часто бывал в ПГУ и 5-м управлении, имел там много друзей, которые делились с ним, а он со мной самой горячей и секретной информацией, а также аналитическими выводами коллег с Лубянки. Были у меня и другие источники информации из первых рук — в ПГУ, аппарате ЦК КПСС, МИДе и даже один добрый знакомый из ближайшего окружения министра обороны Устинова. В свое оправдание перед «стукачами» скажу, что любой профессионал-журналист, а тем более политический обозреватель должен иметь разнообразные и неофициальные источники информации. Я явно не нарушал никаких законов о секретности, в противном случае давно бы уже пострадал от спецслужб. Я уверен в этом потому, что точно знаю — до смерти Андропова в 1984 году за мной пристально следили кагэбэшники, устраивая негласные обыски в моих бумагах, отслеживая при помощи «наружки» контакты с людьми, прослушивая телефонные разговоры не только мои, но и моих близких.

Весьма важными материалами для понимания событий, происходивших в мире, при тотальной закрытости советского общества от мировых информационных каналов, были американские, немецкие, шведские газеты и журналы, приходившие по подписке в фонд спецхрана библиотеки АПН и выдававшиеся лишь по утвержденному особому списку «допущенных» к ним. Западные журналисты, как правило, осведомлены о международных событиях не хуже разведчиков, но, в отличие от шпионов и значительно быстрее их, сообщают свою информацию не чиновникам от шпионажа, а общественности. При этом «журналюги», как теперь их называют недоброжелатели, стремятся еще обскакать друг друга…

Ежедневные подборки бюллетеней иностранной службы ТАСС и информационные письма его корреспондентов под грифом «для служебного пользования» я также получал, будучи подписан на свой собственный экземпляр, из которого пополнял личные досье по разным международным, страноведческим проблемам и персоналиям. В наше агентство приходили также так называемые сообщения-«перехваты» крупнейших телеграфных агентств мира — Рейтер, АФП, ДПА. Эти материалы поступали в особое помещение АПН, не подлежали оглашению, и читать их могли только зампреды, главные редакторы и политические обозреватели высшего ранга.

Сообщения иностранных телеграфных агентств, как правило, были точны, кратки, но содержательны, поступали буквально через несколько минут с места события. Аналогичные материалы ТАСС запаздывали на десятки минут по сравнению с сообщениями их зарубежных коллег. Ведь телеграммы корреспондентов ТАСС должны были быть переданы в главный оперативный центр Телеграфного агентства Советского Союза, пройти там некую цензуру, быть размеченными для срочной посылки руководству страны и лишь тогда могли отправляться по телетайпам по адресам СМИ, подписанных на них. Кстати, руководители «всезнающего» КГБ, а возможно, и МИД СССР в дни острых международных кризисов и событий внутри большинства стран мира, мятежей, переворотов в неспокойных регионах получали самую быструю и точную информацию именно из «перехватов» иностранных информационных агентств.

К тому складывались вполне объективные причины. Дело в том, что самая «горячая» информация, передаваемая шифровками послов, резидентов КГБ и ГРУ с грифами «вне всякой очереди», неизбежно запаздывала на несколько часов или даже дней. Шифрованные телеграммы из посольств и резидентур, в отличие от сообщений информационных агентств, должны были сначала продумываться их авторами, чтобы угадать, какое мнение сложится у читающего начальника, не повредит ли оно данному автору, который, может быть, ровно за сутки до негативного события сообщал благостные вести о руководителях страны, свергнутых сегодня, или о вчерашнем положении в стране, диаметрально противоположном сегодняшнему. Затем требовалось время зашифровать телеграмму, передать ее в лучшем случае с посольского радиопередатчика, если он был, или доставить на телеграф, где местные власти могли ее попридержать.

В Москве процесс начинал идти в обратную сторону. Телеграмму надо было получить и зарегистрировать ее номер. Затем вне всякой очереди расшифровать и передать начальнику секретариата того ведомства, по линии которого она пришла, — начальника внешней разведки, или председателя КГБ, или министра иностранных дел. Следующей ступенькой вверх был председатель КГБ или министр иностранных дел соответственно. От них по главной разметке шифровка шла Черненко только для Брежнева, и генсек решал, кому ее дальше посылать. Затем были так называемые разметки в три адреса — Брежневу, Андропову, Устинову, если направлял Громыко. Если Андропов — то Брежневу, Громыко, Устинову.

После 1977 года, когда в верхах СССР сложился «триумвират» — Андропов, Громыко, Устинов, а Брежнев все чаще и дольше болел или «отключался» на охоту в Завидове или отпуск в Крыму, эта троица вершила все дела в стране, оперативно информируя друг друга, а через Черненко направляла информацию для Брежнева обычным путем. Самым динамичным из триумвирата был Устинов. Андропов осторожничал, а иногда просто побаивался последствий таких решений в узком кругу. Громыко, как правило, соглашался с Устиновым и Андроповым.

Даже самые срочные шифровки могли проходить к самым высоким адресам в течение часов. Если в стране, где происходило событие, бывали захвачены восставшими почта, телеграф и телефон, шифринформация задерживалась на сутки-двое.

Именно такая история и произошла с сообщениями о происходившем в Афганистане в апреле 1978 года государственным переворотом, получившим название Саурской революции. Эта страна с 20-х годов была мирным соседом Советского Союза, а ее король — настоящим другом СССР. Москва вполне благополучно торговала с Кабулом, кое-что строила для афганцев, готовила специалистов для соседей, помогала врачами, медикаментами и другой благотворительностью. Главным товаром с афганской стороны был природный газ. Для транспортировки его в советские республики Средней Азии был построен газопровод длиной в 175 километров. Для пополнения баланса голубого топлива в советской Средней Азии из Афганистана поступало по три миллиарда кубометров газа в год.

Сухие фрукты, изюм, каракуль из Афганистана также были нелишними для населения Советского Союза. Хотя Афганистан был практически полуфеодальной страной, а в кое-каких его провинциях господствовал еще и родоплеменной строй, в стране легально действовала Народно-демократическая партия Афганистана. После переворота в Кабуле, о подготовке которого не знали ни советские политические и военные разведчики, ни дипломаты и журналисты, лидер Саурской революции Нур Мухамед Тараки с гордостью заявил советскому послу Пузанову, что Афганистан, «следуя марксизму-ленинизму, пойдет по пути строительства социализма и будет принадлежать к социалистическому лагерю».

Для кремлевских старцев типа Суслова, Пономарева, Черненко, Брежнева, Устинова и всех догматиков в КПСС заявление Тараки стало елеем на их мощеобразные мозги. Андропов, как всегда, проявил осторожность, но его «серый кардинал» Крючков, будучи до мозга костей партийным функционером, «верным марксистом-ленинцем», воспринял заявление Тараки и одобрение его Сусловым как истину в конечной инстанции.

…В тот апрельский день события на третьем, начальственном этаже здания КГБ развивались почти паническим образом. Ведь вспыхнул грандиозный пожар у спокойной дотоле южной границы Советского Союза. Как полагалось, с утра мне принесли коричневую кожаную папку с шифровками МИДа. В них не было ничего экстраординарного.

Вдруг забегали офицеры в приемную и кабинет главкома погранвойск Вадима Александровича Матросова, расположенные дверь в дверь с моим кабинетом. Вскоре зашел ко мне и сам Вадим Александрович. Генерал армии выглядел весьма озабоченным.

— Игорь Елисеевич, а у тебя есть что-то о перевороте в Афганистане? Агентство Рейтер только что передало сообщение об этом… А в шифровках разведки погранвойск ничего подобного пока нет…

Я показал ему на папку мидовских телеграмм и сообщил соседу, что в них нет даже намеков на приближающийся переворот. Матросов покачал совершенно седой головой и печально сказал:

— А ведь это наша приграничная страна!..

Главком погранвойск отправился, весьма озабоченный отсутствием точной информации, к себе в кабинет, а я пошел к начальнику секретариата КГБ Лаптеву узнавать, что же произошло в Афганистане. Шифровок из резидентуры в Кабуле еще не было, как не было и свежих телеграмм от совпосла в МИД и по разметке Громыко — копии в КГБ. Поэтому офицеры секретариата дежурили в комнате на том же третьем этаже, неподалеку от приемной Юрия Владимировича, где стояли телетайпы от всех мировых агентств. Время от времени Пал Палычу приносили оттуда свежие листочки «перехватов», в которых сообщались все новые и новые детали мятежа в Кабуле. Лаптев собирал два-три таких листка, а затем шел с ними к Юрию Владимировичу. Возвращаясь от председателя, он отдавал их с подчеркиваниями и пометами Юрия Владимировича своим двум заместителям и помощнику Юрия Владимировича по КГБ Е. Карпещенко, которые трудились на этой основе над срочной обобщающей запиской для Брежнева.

Приехал на Лубянку из Ясенева начальник ПГУ Крючков с папками, в которых лежали подробные биографии всех руководителей НДПА и, видимо, другая специальная информация о них же. Сначала он зашел с этими бумагами к Юрию Владимировичу. Председатель быстро прочитал их и передал Лаптеву для включения фрагментов из них в обобщающую записку.

Целый день продолжалась беготня с листочками сообщений от международных агентств из Кабула, передача их сначала Лаптеву, а затем Андропову. Только поздно вечером пришла шифровка из афганской резидентуры, но она не принесла ничего нового по сравнению с информацией, которой «отстрелялись» уже телеграфные агентства. В ней снова были названы те же лидеры переворота в Кабуле, о которых целый день сообщали агентства. Это были Тараки, Кармаль и Амин, отмечалось наличие в НДПА — двигателе мятежа — двух соперничающих фракций — «Парчам» («Знамя») и «Хальк» («Народ»).

Глава внешней разведки, хотя и не знал, видимо, ничего о готовящемся государственном перевороте, сразу был покорен его «социалистической» демагогией. Крючкова не смущал чисто феодальный характер общественных отношений в Афганистане, восточное коварство и непримиримость лидеров НДПА друг к другу, о которой должна была бы знать разведка.

По закону любой революции в победившей партии обязательно должна была начаться склока и борьба за власть. Так случилось и с НДПА. Буквально с конца апреля в Афганистане потекли напряженные дни. Судя по информации, которая теперь регулярно стала поступать в шифровках, поскольку кое-какая ясность уже была, вспыхнуло соперничество между фракциями «Парчам» и «Хальк». Парчамисты были представителями тонкого слоя национальной интеллигенции, а халькисты — решительно и националистически настроенными молодыми офицерами, за которыми шла армия.

Борьба двух фракций развивалась по чисто восточным канонам жестокости, убийств, подлости и коварства. Здесь не место анализировать историю рождения, жизни и гибели Саурской революции в Афганистане, краха НДПА. Главным предметом исследования этой главы является тайная дипломатия Андропова. Поэтому я хотел бы высказать кое-какие мысли лишь в этой связи. Главное, что обращает на себя внимание, — это то, что в 1978 году в целом ситуация в мире складывалась отнюдь не в пользу Советского Союза.

На верхнем этаже мировой политики — в Вашингтоне и Москве — соответствующие ведомства — дипломатические, разведывательные и военные — изощрялись в поисках аргументов, готовя директивы своим делегациям для переговоров и подписания основополагающего договора об ограничении ядерных вооружений двух великанов — США и СССР. Такой договор, ОСВ-2, был подписан генсеком Брежневым и президентом США Картером в Вене в июне 1979 года. Но он не решал никаких проблем, поскольку каждая сторона считала, что все преимущества по этому соглашению достались противнику. Не случайно, что ни Верховный Совет СССР, ни его правопреемники, Верховный Совет России и Федеральное Собрание России, этот документ до сего дня так и не ратифицировали. После подписания ОСВ-2 переговоры с американцами о ракетно-ядерном разоружении были продолжены и шли в различных режимах — то в чисто дипломатическом, а то и выносились в параметры бесед глав государств.

На европейском этаже дипломатии для Москвы также ничего приятного не возникало. Более того, в НАТО развивались настроения в пользу развертывания в Европе американских ядерных ракет средней дальности. В Польше наружу выходил острый общественный кризис, вызванный неумной, но амбициозной политикой первого секретаря ЦК ПОРП Эдварда Герека. В Варшавском договоре румынский мини-диктатор Чаушеску политически хулиганил вовсю, оправдывая слухи, что в юности он был мелким карманником на ярмарках и попал в тюрьму. За решеткой к молодому криминальному дарованию явилась Фортуна в лице сидевшего в той же камере лидера румынских коммунистов Георгиу-Дежа. Смышленый юноша понравился крупному деятелю Коммунистического интернационала, и Георгиу-Деж стал склонять его в марксистско-ленинскую веру. Когда Георгиу после победы СССР над Германией в 1945 году и изгнания юного короля Михая из Румынии стал московским гауляйтером в Бухаресте, он сделал бывшего карманника Чаушеску шефом румынского комсомола и своим полуофициальным наследником. Ни Сталин с Берией, ни Хрущев с Шелепиным и Семичастным, ни Брежнев с Андроповым не сумели разглядеть в мелком ярмарочном жулике крупного балканского диктатора-афериста. Чаушеску умел искусно дистанцироваться от всех, кто вкладывал подаяние в его жадные ручонки. Он успешно оправдывал высказывание великого «железного канцлера Германии» Бисмарка. Бисмарк на вопрос: «Что за нация румыны?» — саркастически улыбнулся и заметил: «Румыны? Это не нация, а профессия смычка и отмычки!»

На Ближнем и Среднем Востоке к 1978 году все кипело и бурлило. В Иран неожиданно вернулся из эмиграции во Франции имам Хомейни, и вскоре, в декабре 1978 года, в стране грянула исламская революция. Шах с семьей бежал из Ирана, мусульманские фанатики обратили свой гнев на Америку. США в ответ направили в Персидский залив свой военно-морской флот. В Пакистане также рос исламский фанатизм, и там стали готовить большие отряды вооруженных моджахедов для засылки в Афганистан и борьбы с «социалистической» Саурской революцией.

ДРА, как стратегический плацдарм в центре Азии, где пересекались интересы многих держав, имевших с ней хотя бы малый отрезок общей границы, стала новым яблоком раздора между СССР и Китаем. Эти две крупнейшие в мире коммунистические державы уже много лет фактически вели пропагандистскую и пограничную войны. Спор между ними был идеологическим и территориальным — из-за нескольких необитаемых островов на пограничной реке Амур. В эпизоде «горячей войны» между СССР и КНР дело однажды дошло даже до применения с советской стороны системы залпового огня типа «катюша».

В те годы советское руководство было весьма озабочено и демонстративным сближением Пекина и Вашингтона, получившим образное название «пинг-понговая дипломатия». На фоне такой тайной, а затем и явной дипломатии США на китайском направлении страх советского руководства увеличивался еще и оттого, что Китай и Афганистан имели участок общей границы. Она хотя и проходила по высокогорным хребтам, но вполне могла быть пробита туннелями и шоссейными дорогами с китайской стороны для доставки войск и амуниции.

Первое соприкосновение с информацией очевидца из первых рук после чтения шифровок из Кабула, тучи записок, которые готовили по поводу положения в Афганистане и рассылали по очень ограниченному списку отделы ЦК КПСС, КГБ, МИДа, специализированные институты Академии наук СССР, состоялось у меня летом 1978 года. В июле начальник ПГУ В. Крючков слетал на рекогносцировку в Кабул. В день его возвращения из ДРА Юрий Владимирович не смог принять его для доклада немедленно после того, как Крючков прибыл на Лубянку. Владимир Александрович зашел в кабинет к Лаптеву, чтобы там дождаться приглашения к шефу. У начальника секретариата случайно собралось в тот момент несколько человек. Крючков, видимо, решил потренироваться на нас перед докладом Андропову. Естественно, его рассказ был очень интересен и поучителен.

Учитывая, что НДПА в лице ее вождей Тараки, Кармаля и Амина провозгласила социалистические преобразования в республике, начиная от бесплатной раздачи помещичьей земли беднякам-декханам, начала другие реформы, в том числе и борьбу с религией, революция вроде бы могла ждать поддержки от народа. Но феодально-племенной строй, господствовавший в большинстве провинций страны, оставлял в сознании людей такие представления о частной собственности на землю, когда она считалась еще более священной и неприкосновенной, чем при капитализме. Крестьяне очень часто отказывались от «чужой» земли. На этой почве у режима возникли крупные противоречия с населением и муллами. Борьба с всесилием мулл и фанатизмом населения, особенно вдали от Кабула, обернулась крупными провалами правящей партии.

Все это Крючков увидел в Афганистане. Он познакомился там с лидерами обеих фракций, между которыми уже началась борьба за власть. В этой борьбе первым был повержен Бабрак Кармаль, которого «выкинули» из руководства НДПА и сделали послом ДРА в Праге. Крючков приметил Кармаля и стал держать его как резервную карту в колоде КГБ. Но об этом не знал даже представитель КГБ в Чехословакии…

Вообще ПГУ, в отличие от ГРУ, делало свою ставку на более слабую фракцию «Парчам», тогда как военные и представители ЦК КПСС считали более перспективными во власти халькистов и Амина. Суслов, а также активный и упрямый второй старец-идеолог на Старой площади секретарь ЦК «по мировой революции» Пономарев, влиятельный в аппарате его первый заместитель Ульяновский были за строительство «социализма» в Афганистане. С их санкции в Кабул и Герат различными советскими ведомствами было посланы, как в восточноевропейские страны в 1945 году, толпы московских советников для помощи афганцам в создании колхозов и совхозов, всяческих других организаций, работающих на ниве просвещения в духе марксизма-ленинизма, организации парткомов и профкомов. Из АПН, в частности, был направлен для консультаций в сфере внутренней и внешней пропаганды, помощи в организации газет и журналов весьма опытный и боевой журналист Юра Волков.

К концу 1978 года верхушка советского советнического аппарата была четырехглавой. В Кабуле действовали представитель ЦК КПСС и лично Пономарева, партийный функционер Валерий Харазов. Дипломатическую линию и Громыко представляли посол Александр Пузанов и советник-посланник Софрончук. Главой многочисленного представительства КГБ являлся генерал-лейтенант Борис Семенович Иванов. Я встречался с ним в Москве, и мне он казался выдержанным, умным, интеллигентным, дальновидным и серьезным профессионалом разведки, который был на голову выше своего начальника ПГУ, но вынужден был выполнять его приказы и рекомендации. Устинова и Генштаб представляли два генерала — Горелов и Заплатин. Даже Щелоков прислал в ДРА своего советника — первого заместителя министра внутренних дел Виктора Папутина. Он получил задание создавать афганскую милицию — царандой — и институт участковых оперативников. Папутин побывал в рядах высоких партийных функционеров — он избирался вторым секретарем Московской областной партийной организации. Но хитрый первый секретарь подмосковных коммунистов Василий Иванович Конотоп постарался удалить его с партийной работы в силу того, что Папутин пользовался большим авторитетом в партии и мог тем самым представлять угрозу для положения Конотопа. Первый секретарь лихо провел обычную интригу, и перспективный Папутин был рекомендован Брежневу как удачный кадр на выдвижение партийца в Министерство внутренних дел для укрепления его рядов. Папутин получил генеральское звание и стал первым заместителем, как и Юра Чурбанов, у Щелокова. Он находился в Кабуле не постоянно, а прилетал время от времени.

Ситуация в корпусе советских советников напоминала сюжет бессмертной басни Крылова о лебеде, раке и щуке. Шеф каждой из групп советников направлял в Центр шифровки с собственным анализом положения в стране. Но в Москве тоже не было полного единства по перспективам развития Афганистана — Суслов, Пономарев и Ульяновский желали строить там социализм; Громыко и его первый зам Корниенко хотели бы вести линию, как с Финляндией, то есть не вмешиваться во внутренние дела соседа и лишь помогать ему экономически, чтобы сохранить дружбу; военные делали ставку на халькистов, как реальную силу в сохранении стабильности в стране. Крючков после командировки в Кабул очаровался сладкоголосым Тараки и решил помогать, главным образом, парчамистам, поскольку те были наиболее управляемыми деятелями, послушными резидентуре КГБ.

Первоначально руководил представительством КГБ, которое сперва единственное, помимо совпосла, имело право сноситься с Москвой собственными шифротелеграммами, генерал Богданов. Он был переведен в Кабул сразу после Саурской революции из какой-то азиатской страны, где руководил резидентурой. Пэтэушники говорили мне, что он был большим поклонником Бахуса и иногда подмахивал шифровки не без его влияния. Очевидно, что, когда он убеждал Крючкова во время командировки в Кабул сделать ставку на фракцию «Парчам», Бахус также при сем присутствовал.

В тайной и явной дипломатии времен холодной войны политическая разведка часто играла первостепенную роль. От того, какая информация направлялась в Центр, от оценок разведчиками и шпионами государственных деятелей, их взаимоотношений, потенций, желаний и перспектив напрямую зависят те шаги и решения, которые главы государств принимают по отношению к своим противникам, союзникам или нейтралам. Если в самом начале алгебраических расчетов в политике в исходные данные вторглась ошибка по недомыслию, субъективизму или самодурству, то все дальнейшие формулы расчетов будут становиться шаг за шагом дефектнее, а решение станет абсолютно ошибочным. Так и произошло в Афганистане. Резидент Богданов рассчитал неправильную вводную и предложил ее начальнику разведки. Тот, будучи зашоренным партийным функционером, опыт которого по руководству разведкой исчислялся всего в пять лет, при полном отсутствии стажа оперативной работы, без которой никакие курсы, лекции и книги успеха принести не могут, тут же схватился за ошибочную идею строительства социализма в отдельно взятой феодальной стране. Начальник ПГУ тут же сделал ее в своем мозгу главной извилиной и предложил председателю. Юрий Владимирович не усомнился в способности своего «серого кардинала» воспринимать и переваривать информацию. Он мог, например, счесть, что если генералу Павлову в случае с Польшей удалось поставить Крючкова на правильные рельсы, то и с Афганистаном у его любимца также наступит просветление мыслей.

Когда в Кабул выехал, вместо Богданова, генерал Борис Семенович Иванов, то новый главный представитель КГБ, очевидно, был уже запрограммирован начальником ПГУ и председателем на помощь парчамистам и Тараки и устранение с политической сцены ДРА Амина — тогда второго человека в НДПА.

Кстати, в трех других советнических группах — цековской, мидовской и военной — было более осторожное и позитивное отношение к Амину. Поэтому в Москву шла противоречивая информация. Как я теперь представляю себе, Крючков, чтобы сломить своих противников из конкурирующих групп советников, среди которых были высокие профессионалы ГРУ, имевшие давние и глубокие позиции на информационном поле ДРА, особенно в армии — вотчине Амина, пустился в дешевую провокацию а-ля 1937 год. Он объявил Амина, без каких-либо на то доказательств, американским шпионом, который хочет ввести в Афганистан американские войска. Единственным перстом указующим, из которого и было высосано это утверждение, оставался тот факт, что в молодости Амин учился некоторое время в США и был там избран руководителем землячества афганцев в своем колледже. Логика здесь поистине бериевско-ежовская. Ведь до сих пор, за четверть века, не появилось ни одного украденного подлинного, перевранного или сфальсифицированного документа о грехопадении Амина.

Шпионским байкам «великого разведчика» Крючкова самым прямым образом противоречат факты о том, что сначала Тараки, а затем и Амин много раз просили советское правительство и лично Брежнева ввести в Афганистан для защиты революции воинский контингент Советской армии. При всей своей хитрости и восточном коварстве Амин не подозревал, что уже с середины 1979 года в ПГУ дебатировался вопрос о его физическом устранении, Андропова постоянно настраивали на это сначала из Кабула, поскольку такого поворота событий хотел сам начальник разведки.

Затем, потрясенный убийством своего «друга» Тараки Амином, на физическом устранении Амина стал настаивать перед председателем КГБ «добрый» Брежнев. Но Амин по-прежнему доверял только своей советской охране. Даже 27 декабря 1979 года, в день смерти, Амин был сначала отравлен поваром — работником КГБ. Но советский посол не знал об акции ликвидации по приказу Брежнева друга СССР. По просьбе Амина, который все еще доверял только советским друзьям, он прислал во дворец главы ДРА посольского врача, который спас жизнь афганскому диктатору. Только для того, чтобы тем же вечером, через несколько часов, быть убитым при штурме его резиденции элитным подразделением спецназа КГБ при поддержке боевой группы ГРУ…

Слава богу, что в самом Советском Союзе подобные азиатские методы борьбы за власть остались в прошлом — всего за два с половиной десятилетия до 1979 года, в июле 1953-го, в коммунистическом Кремле, а не полуфеодальной ДРА, произошла почти такая же восточная смертельная борьба за власть: группировка одних палачей, хрущевско-маленковских, арестовала и беззаконно лишила жизни другую группу палачей — Берии и его присных.

Но кабульская трагедия 1979 года имела, в отличие от московской 1953 года, три акта.

Акт первый: второй человек в ДРА, Амин, убивает первого — Тараки. Брежнев плачет…

Акт второй: «советские друзья» убивают Амина. Крючков улыбается, и на освободившееся место из Праги доставляется его креатура — Бабрак Кармаль…

Акт третий: наконец, Москва внемлет просьбам покойных уже Тараки и Амина и вводит свой так называемый ограниченный воинский контингент, который, разрастаясь и неся огромные потери, остается в Афгане целое десятилетие…

Но кто же из триумвирата в политбюро, фактически управлявшего страной вместо Брежнева, несет самый тяжелый груз фатальной ошибки в тайной и явной дипломатии СССР с Афганистаном?