Вино мертвецов Гари Ромен

Читать бесплатно другие книги:

Пособие представляет собой обучающую программу, в которой очень подробно, включая самые мельчайшие н...

Бродит по миру доблестный рыцарь, слава о котором катится далеко впереди него. Рыцарь всегда придет ...

Однажды я придумал забавный постмодернистский сюжет. Как и требуют каноны постмодерна, этот сюжет бы...

Случайный удар головой о тумбочку – и перед Владиславом открылся новый мир: теперь он видит чужие га...

Двое бывших сотрудников ГРУ – нелегал и резидент – после провала операции вынуждены бежать из страны...

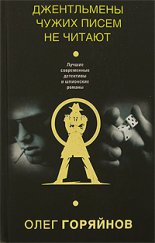

Джентльмены чужих писем не читают? Еще и как читают, если эти джентльмены работают в разведке. А так...