Любовь и бунт. Дневник 1910 года Толстая Софья

– Когда пойдете к Черткову, скажите ему – он, верно, интересуется, – что Софья Андреевна в сильнейшем возбуждении. Сколько разговоров, упреков!.. Вчера – ужасная сцена. Но она так жалка, удивительно жалка! Мне ее истинно было жалко. Слава богу, я отнесся как должно. Все молчал и только одно слово сказал, и это одно слово возбудило ее… Она спросила, почему я не приехал раньше. Я говорю, что не хотел. И вот это «не хотел» вызвало и развилось в бог знает что!.. Нужно так осторожным быть, чтобы не возбуждать ее.

– Тяжело вам, Лев Николаевич?

– Нет… Вот когда стараешься отнестись так, как нужно, тогда легко… Да… Я писал Владимиру Григорьевичу, что буду видеться с ним, – так вы скажите, что я этого пока подожду. Мне хотелось бы, чтобы это от нее самой исходило. Я думал заявить ей об этом теперь, если бы встретил с ее стороны доброе чувство, но такого чувства я не встретил и потому подожду.

Я сказал, что, как мне показалось, для Софьи Андреевны трудно воспринимается даже самая мысль о возобновлении отношений с Владимиром Григорьевичем.

– Я хотел заявить ей об этом, – повторил Лев Николаевич. – В самом деле, ведь это же смешно: жить рядом и не видеться. Это для меня большая потеря. Мне бывает нужно и переговорить с ним, и посоветоваться. И я знаю, что для его жизни это нужно… <…>

Сегодня сорок восемь лет со дня свадьбы Льва Николаевича и Софьи Андреевны.

Софья Андреевна, против обыкновения, поднялась с постели очень рано и, одевшись в нарядное белое платье, ушла гулять в парк. Говорила, что легла спать в четыре часа утра и совсем не спала.

– Вас поздравить можно, – сказал я, поздоровавшись с Софьей Андреевной.

– С чем? – спросила она, протягивая мне руку, такая печальная…

Она не договорила и ушла, заплакав и закрыв лицо рукой.

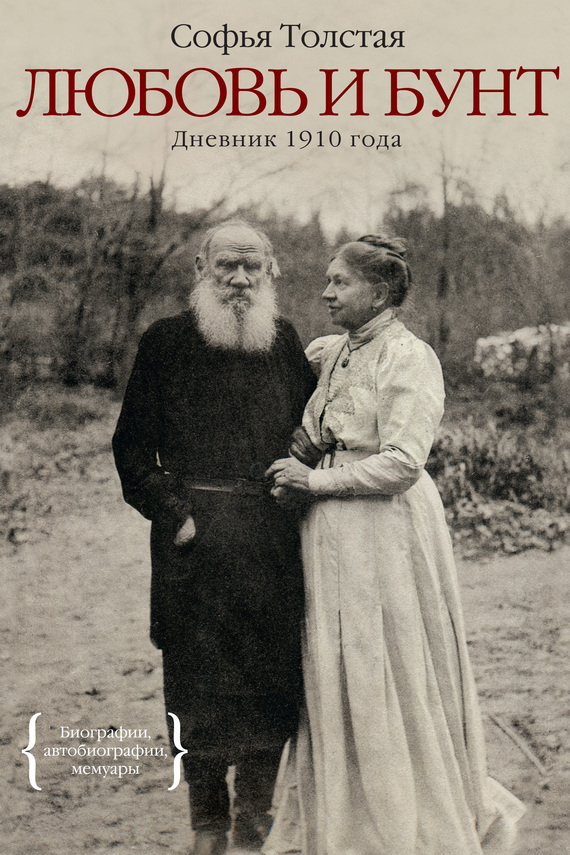

После завтрака я снял Софью Андреевну с Львом Николаевичем фотографическим аппаратом. Сняться она упросила Льва Николаевича тоже по случаю годовщины брака. Процедура снимания была очень тягостна: Софья Андреевна, видимо не желая затруднять Льва Николаевича, торопилась, нервничала, в то же время просила его менять позы. Зная нелюбовь Льва Николаевича к сниманию, нетрудно было догадаться о тех чувствах, какие он мог испытывать в это время. Мне совестно было смотреть на снимающихся, и я механически нажимал резиновую грушу, считая вслух по предписанию Софьи Андреевны:

– Раз… два… три!..

Повторить это пришлось четыре раза.

Но потом оказалось, что я недодержал, в комнате было недостаточно света, и все четыре снимка вышли крайне неудачными. К тому же Софья Андреевна неверно направила объектив.

Через некоторое время после этого Лев Николаевич зашел в «ремингтонную».

– Что, Лев Николаевич?

– Ничего, – сказал Лев Николаевич и улыбнулся. – Как хорошо жить в настоящем!.. Помнить только о том, что должен сделать в настоящую минуту. Перестать думать о будущем.

Я понял и почувствовал слова Льва Николаевича так, что ему и в данном случае, со вниманьем, удалось «отнестись как должно» к тому, что при ином отношении могло бы вызвать только досаду; и, по-видимому, он радовался, что не оскорбил другого человека и сам избежал чувства недоброжелательства к нему. <…>

Фотографированье с Софьей Андреевной не прошло, однако, Льву Николаевичу даром. Уступив одной стороне, он попал под град упреков другой, именно Александры Львовны. Последняя была обижена не только уступкой Льва Николаевича жене, но еще и тем, что Лев Николаевич, вернувшись из Кочетов, не исправил произведенного в его отсутствие Софьей Андреевной перемещения фотографий у него в кабинете. Над столом у Льва Николаевича висели две большие фотографии Черткова с Илюшком Толстым и Льва Николаевича с Александрой Львовной. Софья Андреевна убрала эти фотографии – первую за занавеску у окна, вторую в спальню Льва Николаевича, а вместо них у стола повесила портреты: свой и отца Толстого. Мелочность безумия!

Теперь Александра Львовна обиделась на отца за то, что он не восстановил прежней комбинации, а тут подвернулось еще и снимание с Софьей Андреевной… В результате у Льва Николаевича тяжелая сцена еще и с дочерью.

Александра Львовна громко осуждала Льва Николаевича в «ремингтонной» в разговоре с В. М. Феокритовой, разумеется во всем ей сочувствовавшей. Вдруг входит Лев Николаевич:

– Что ты, Саша, так кричишь?

Александра Львовна и ему выразила недовольство: это нехорошо, что он снялся с Софьей Андреевной, в то время как дал Софье Андреевне обещание не сниматься больше у Черткова; это непоследовательно – жертвовать интересами и друга, и дочери ради взбалмошной женщины, дозволять ей перевешивать фотографии и проч. и проч.

А. Л. Толстая . Из воспоминаний.

23 сентября – свадебный день родителей. Мать хотела сделать снимки с нее и отца. Было холодно, дул северный ветер. Отец, заткнув руки за пояс, стоял с непокрытой головой, мрачно глядя перед собой… Я была в нехорошем, злом настроении. Вернувшись из Кочетов, я заметила, что ни чертковской, ни моей фотографии в кабинете на стене не было. Мать сняла их. И… я не выдержала. Я резко, недобро говорила с отцом.

«Ведь я не сама себя повесила над твоим рабочим креслом, ты повесил этот портрет, и теперь что мать перевесила, ты не решаешься повесить его обратно».

Отец закачал головой, повернулся и ушел.

«Ты уподобляешься ей», – сказал он мне, уходя.

Как я могла…

За обедом все молчали. После обеда я, по обыкновению, сидела и писала в канцелярии. Звонок. Я не пошла и послала Булгакова. Через минуту опять звонок. Опять я не пошла. В этот раз Булгаков, вернувшись, передал желание отца, чтобы я пришла.

– Саша, я хочу тебе продиктовать письмо.

– Хорошо.

Взяла карандаш, бумагу, собралась писать, а в душе было желание броситься целовать ему руки и просить прощения. В горле стояли слезы, и я не могла произнести ни слова.

– Не нужно мне твоей стенографии, не нужно, – вдруг со слезами в голосе как-то глухо сказал отец и, упав на ручку кресла, зарыдал.

– Прости меня, прости, – я бросилась целовать его руки, лоб, плечи, – прости.

Долго мы оба плакали. Он стал мне диктовать, а я не вижу своих крючков, глаза застилает слезами… Когда кончили, я опять стала просить прощения.

– Я уже все забыл, – сказал он.

На другой день портрет Черткова и мой висели на прежних местах.24 сентября

Недолго был добр Лев Никол. Опять он кричал на меня за то, что я, узнав в Таптыкове от француженки, бывшей гувернантки Дитерихсов, что у Черткова читали Л. Н. рассказ «Детская мудрость», просила и мне его дать прочесть. Когда в доме и даже у Льва Ник – а не оказалось ни одного экземпляра, я почувствовала досаду и горечь сердца и сказала, что Чертков, конечно, поспешил отобрать рукопись, потому что он коллекционер и больше ничего. За это страшно рассердился Лев Никол. и так накричал на меня, что я опять неутешно плакала. Ушла в Елочки, пилила там ветки, потом копировала фотографии, читала корректуру и весь день почти не видала мужа.

В. Ф. Булгаков . Дневниковая запись.

Утром Лев Николаевич сообщил мне, что вчера он положил куда-то, чтобы спрятать, свою записную книжку, «самую заветную», и забыл, куда именно он девал ее.

– Знаете, в одной я записывал мысли, которые входят в дневник. Дневник мой читают – Чертков, Саша, а эта книжка самая заветная, которую я никому не даю читать. Везде переискал – и нет… Возможно, что она попала к Софье Андреевне.

– Там что-нибудь было?

– Да, конечно. Я писал откровенно. Ну да ничего! Значит, так и нужно. Может быть, это на пользу. <…>

Ехали мы со Львом Николаевичем на Засеку. Там встретили М. А. Шмидт, направлявшуюся на телеге в Ясную Поляну. Лев Николаевич поговорил с ней.

– Ну что, как Софья Андреевна? – спросила Мария Александровна. – Так себе?

– Да, так себе, – ответил Лев Николаевич. – Когда мы приехали, она сделала ужасную сцену. На другой день, напротив, была необыкновенно ласкова. Знаете, все так ненормально… Но это ее дело. А я стараюсь только поступать как должно, потому что то, что я делаю, – это мое с Богом, а то, что она делает, – это ее с Богом.

Л. Н. Толстой . Дневник для одного себя. Потерял маленький дневник. Пишу здесь. Начало дня было спокойно. Но за завтраком начался разговор о «Детской мудрости», что Чертков, коллекционер, собрал. Куда он денет рукописи после моей смерти? Я немного горячо попросил оставить меня в покое. Казалось, ничего. Но после обеда начались упреки, что я кричал на нее, что мне бы надо пожалеть ее. Я молчал. Она ушла к себе, и теперь одиннадцатый час, она не выходит, и мне тяжело. От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех. Оказывается, она спала и вышла спокойная. Я лег после двенадцати.

А. Л. Толстая . Из воспоминаний.

24 сентября отец записал: «Она больная, и мне жалко ее от души».

Горе мое было в том, что я не жалела, я сердилась… А насколько было бы легче отцу, если бы мы, его близкие, жалея мать, могли «со смирением и любовью» отнестись к ней.

«Только тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная».

Я была слишком молода, чтобы это понять.

25 сентября

Радуюсь, что муж мой хотя фактически со мной, и начинаю успокоиваться. Но как далек он от меня душой! Я люблю его больше, чем он меня.

Лев Ник. читает с интересом книгу Малиновского «Кровавая месть», ездил верхом.

Л. Н. Толстой . Письмо В. Г. Черткову.

Письмо ваше, милый друг Владимир Григорьевич, произвело на меня тяжелое впечатление. Я вполне согласен с тем, что вы пишете, что мною была сделана ошибка и что надо поправить ее, но дело в том, что все это представляется мне в гораздо более сложном и трудноразрешимом виде, чем оно может представиться даже самому близкому, как вы, другу. Решать это дело должен я один в своей душе, перед Богом, я и пытаюсь это делать, всякое же чужое участие затрудняет эту работу. Мне было больно от письма, я почувствовал, что меня разрывают на две стороны, верно, оттого, что я, верно или неверно, почувствовал личную нотку в вашем письме. Пожалуйста, если хотите сделать мне добро – а я знаю, что вы всей душой хотите этого, – не будем больше говорить об этом вашем письме, а будем пока переписываться, как будто его не было, как и прежде, и о моем испытании, и о наших общих и духовных и практических – главное, духовных – делах.

Никогда мне так не нужно было, и я так не понимал ясно благодетельность сознания того, что жизнь наша только в настоящем, а в настоящем, если цель, дело твоей жизни – движение вперед к доброй, любовной жизни, то все, что бы с тобой ни случилось, может или, скорее, не может не быть обращено в достижение цели твоей жизни – в благо. Я повторяю вам то, что сотни раз вы слышали и знаете, но, испытав благодетельность этого сознания, мне хочется всем рассказывать, что 2 Ч 2 = 4.

Пожалуйста, сделайте, как я прошу и чтоб в наших отношениях не осталось и тени какого-нибудь неудовольствия друг на друга.

Спасибо за все очень большое, все надеюсь – до свидания.

Привет Гале и всем друзьям.

Л. Т.

В. Ф. Булгаков . Дневниковая запись.

– Вы пойдете к Черткову, – говорил затем Лев Николаевич. – Передадите ему мое письмо. И скажите на словах, что моя задача сейчас трудная. И еще усложнила ее Саша.

Лев Николаевич имел в виду неудовольствие и упреки Александры Львовны по поводу его сниманья с Софьей Андреевной.

– И что я думаю, как эту задачу разрешить.

Воспользовавшись тем, что Лев Николаевич сам заговорил о семейных делах, я попросил у него позволения передать ему то, что поручали мне Александра Львовна и В. М. Феокритова, именно заявление Софьи Андреевны дочери, чтобы она не отдавала более, как это обычно делалось до сих пор, черновых рукописей Льва Николаевича Черткову. «Может быть, – говорила Софья Андреевна, – Лев Николаевич переменится теперь к Черткову и будет отдавать рукописи мне». Вот в этом заявлении дочь Льва Николаевича и подруга ее усматривали «корыстные» побуждения Софьи Андреевны, на которые и хотели обратить внимание Льва Николаевича.

– Не понимаю, не понимаю! – сказал Лев Николаевич, выслушав меня. – И зачем ей рукописи? Почему тут корысть?..

Он помолчал.

– Некоторые, как Саша, хотят все объяснить корыстью. Но здесь дело гораздо более сложное! Эти сорок лет совместной жизни… Тут и привычка, и тщеславие, и самолюбие, и ревность, и болезнь… Она ужасно жалка бывает в своем состоянии!.. Я стараюсь из этого положения выпутаться… И особенно трудно – вот как Саша, когда чувствуешь у нее эгоистическое… Если чувствуешь это эгоистическое, то неприятно…

– Я говорил Александре Львовне, – сказал я, – что нужно всегда самоотречение, жертва своими личными интересами…

– Вот именно!..

Лев Николаевич проехал немного молча.

– Признаюсь, – сказал он, – я сейчас ехал и даже молился: молился, чтобы Бог помог мне высвободиться из этого положения.

Переехали канаву.

– Конечно, я молился тому Богу, который внутри меня.

Едем Елочками – обычным местом прогулок обитателей Ясной Поляны. Уже близко дом. Лев Николаевич говорит:

– Я подумал сегодня, и даже хорошо помню место, где это было, – в кабинете, около полочки: как тяжело это мое особенное положение!.. Вы, может быть, не поверите мне, но я это совершенно искренно говорю (Лев Николаевич положил даже руку на грудь. – В. Б. ); уж я, кажется, должен быть удовлетворен славой, но я никак не могу понять, почему видят во мне что-то особенное, когда я положительно такой же человек, как и все, со всеми человеческими слабостями!.. И уважение мое не ценится просто, как уважение и любовь близкого человека, а этому придается какое-то особенное значение…

– Вы это говорите, Лев Николаевич, в связи или вне всякой связи с тем, что вы до этого говорили?

– С чем?

– С тем, что вы говорили о своих семейных делах? Об Александре Львовне, Софье Андреевне?

– Да как же, в связи!.. Вот у Софьи Андреевны боязнь лишиться моего расположения… Мои писания, рукописи вызывают соревнование из-за обладания ими. Так что имеешь простое, естественное общение только с самыми близкими людьми… И Саша попала в ту же колею… Я очень хотел бы быть, как Александр Петрович: скитаться и чтобы добрые люди поили и кормили на старости лет… А это исключительное положение ужасно тягостно!

– Сами виноваты, Лев Николаевич, зачем так много написали?

– Вот, вот, вот! – смеясь, подхватил он. – Моя вина, я виноват!.. Так же виноват, как то, что народил детей, и дети глупые и делают мне неприятности, и я виноват!..

26 сентября

С утра все было мирно и хорошо. Саша с Варварой Михайловной уехали в Таптыково к Ольге, с нами осталась Мария Александровна; я копировала фотографии. Проходя через кабинет Льва H – а, я увидала, что портрет Черткова, который я в отсутствие Л. Н. перевесила на дальнюю стенку, заменив его портретом отца Л. H – а, – снова повешен над головою и креслом Льва H – а, в котором он всегда сидит.

Мне тяжело было видеть портрет этого ненавистного мне человека ежедневно над Льв. H – чем, когда я по утрам приходила с ним здороваться; я и удалила его.

То, что Лев Ник. восстановил его на прежнее место, привело меня опять в страшное отчаяние. Не видая его, он не мог расстаться с его портретом. Я сняла его, изорвала на мелкие части и бросила в клозет. Разумеется, Лев Ник. рассердился, справедливо упрекал меня в лишении свободы (он теперь вдруг на этом помешался), о которой всю жизнь не только не заботился, но и не думал. К чему свобода, когда мы всю жизнь любили друг друга и старались сделать все приятное и радостное друг для друга.

Опять я пришла в безумное отчаяние, опять поднялась ревность к Черткову самая едкая, и опять я поплакалась до изнеможения и головной боли. Думала о самоубийстве, думала, что надо убрать себя из жизни Льва Ник. и дать ему желанную свободу. Я пошла в свою комнату, достала фальшивый пистолет, пугач, и, думая приобрести себе настоящий, попробовала выстрелить из пугача. Потом, когда Лев Ник. вернулся с верховой езды, я выстрелила и вторично, но он не слыхал.

М. А. Шмидт, думая, что я стреляться хочу по-настоящему, не разобрав, в чем дело, написала Саше в Таптыково письмо, чтоб Саша приезжала, потому что мама стрелялась или что-то в этом роде.

Я ничего об этом не знала, слышу, ночью подъезжает экипаж и кто-то стучится. Было очень темно, и я удивилась, кто бы это мог быть? Выхожу, вижу – Саша и Варвара Михайловна. Очень меня это удивило. «Что случилось?» – спросила я. И вдруг на меня в два голоса посыпались такие грубые речи, такие злые упреки, что я долго не могла опомниться. Пошла наверх, Саша и Варвара Михайловна с криками за мной. Наконец я потеряла терпенье и страшно рассердилась. Что я им двоим сделала? В чем моя вина?

К сожалению, и я начала кричать – говорила, что выгоню их из дому, что завтра же разочту эту приживалку, подлизывающуюся к Саше, Варвару Михайловну. Марья Александровна, поняв свою ошибку, стала плакать и просить этих двух расходившихся крикуний уйти из ее комнаты.

Но эти две злючки не скоро успокоились, и на другое утро, уложив свои вещи, забрав лошадей, собак, попугая, они уехали в Телятинки, в Сашин дом. Сами виноваты, и сами озлились и сделали дурной поступок.

В. Ф. Булгаков . Дневниковая запись.

Надо сказать, что последние дни Софья Андреевна была сравнительно очень спокойна. Лев Николаевич и Чертков не видались, и у нее как будто не было повода раздражаться. Но таким поводом явилось то обстоятельство, что Лев Николаевич, желая утихомирить Александру Львовну и сделать ей приятное, сегодня просил дочь повесить в кабинете все фотографии, перевешенные Софьей Андреевной, на старые места.

Это было сделано, после чего Лев Николаевич поехал с Душаном Петровичем верхом на прогулку, а Александра Львовна с Варварой Михайловной отправились в экипаже, до завтра, в гости к О. К. Толстой, в имение Таптыково, за Тулой.

Я с М. А. Шмидт сидел в «ремингтонной». Вдруг прибегает Софья Андреевна, до последней степени возбужденная, и заявляет, что она сожгла портрет Черткова.

– Старик хочет меня уморить! Последние дни я была совсем здорова… Но он нарочно перевесил портрет Черткова, а сам уехал кататься!..

Через минуту Софья Андреевна пришла опять и сказала, что она не сожгла портрет Черткова, а «приготовила его к сожжению». А еще через небольшой промежуток времени она явилась, неся в пригоршне мелкие клочки изорванного ею, ненавистного ей портрета.

– Вот теперь брошу его в сортир!

Далее события развертывались с чрезвычайной быстротой и неожиданностью.

С Марией Александровной мы вдруг услыхали выстрел из комнаты Софьи Андреевны, правда довольно жидкий по звуку (Софья Андреевна стреляла из «пугача». – В. Б. ). Мария Александровна поспешила в комнату Софьи Андреевны. Та объяснила перепуганной старушке, что стреляла (в кого – неизвестно), но «не попала», а только оглушила себя на одно ухо. Потом Софья Андреевна выбегала к нам и говорила, что «пробовала» стрелять…

Приехал Лев Николаевич. Мы обо всем рассказали ему. Уже когда он ложился в своей комнате отдыхать, из спальни Софьи Андреевны послышался другой выстрел. Душан, бинтовавший Льву Николаевичу ногу, рассказывал, что Лев Николаевич выстрел слышал, но не пошел на него. Мария Александровна была в комнате Софьи Андреевны: оказывается, Софья Андреевна опять «пробовала» – стреляла в шкаф.

Удивительно удобное место избрала она для этих баталий – дом старика Л. Н. Толстого!

По окончании сеанса обучения стрельбе Софья Андреевна, видя, что ее не идут умолять успокоиться, отправилась в парк. Уже надвигался вечер, темнело, и было прохладно.

Прошло с полчаса. Отправился пригласить Софью Андреевну в дом сначала Душан. Он застал ее расхаживающей по четырехугольнику старых липовых аллей близ дома, без теплой одежды и с непокрытой головой.

Миссия Душана не имела успеха: Софья Андреевна не оделась и не хотела вернуться домой.

Мария Александровна уговорила пойти меня. Я сделал это скрепя сердце, потому что мне не хотелось принимать никакого участия в том, что мне казалось комедией, разыгрывавшейся Софьей Андреевной. Я не знал даже, что говорить ей.

Вернулась в дом Софья Андреевна только после того, как явилась за ней согнутая, слабенькая и больная старушка Шмидт, опираясь на свою палку. Ее-то уж совсем должно было быть совестно студить на холоде. Обед и вечерний чай прошли спокойно.

После того как уже все разошлись, я поздно засиделся один в «ремингтонной», за работой.

Думал между прочим: Мария Александровна с нарочным послала записку Александре Львовне о выстрелах и о прочем, происходящем в доме, с просьбой не оставаться ночевать в Таптыкове и немедленно возвращаться домой, – послала потому, что об этом просила Александра Львовна, уезжая: она боялась, что в ее отсутствие у Софьи Андреевны развяжутся руки. Но вот уже двенадцатый час, Александра Львовна не едет и, по-видимому, не приедет. Да это, пожалуй, и хорошо. С одной стороны, ее жалко: изнервничалась, сидя безвыездно в Ясной и разделяя общество Софьи Андреевны; это хорошо, что теперь она хоть один день отдохнет в Таптыкове. С другой стороны, в доме все уже успокоилось и самая надобность в приезде Александры Львовны миновала… И я спокойно кончал свои дела, совсем перестав думать и об Александре Львовне, и о Софье Андреевне.

К несчастью, записка М. А. Шмидт сыграла свою роль, и уже поздно ночью девицы возвратились. Они влетели с шумом в «ремингтонную», на свет моей лампы. Вслед за ними тотчас явилась и Софья Андреевна, ложившаяся спать всегда очень поздно.

Тут произошла ужасная сцена. Испуганная и раздосадованная неожиданным возвращением дочери, Софья Андреевна не знала, на кого ей излить свой гнев: на нее ли и на Варвару Михайловну или на вызвавшую их и, в сущности, ни в чем не повинную старушку М. А. Шмидт. И вот гнев ее обрушился на всех троих.

Мария Александровна, расположившаяся уже на ночлег в соседней комнате, библиотеке, на своей постели за шкафами, совсем, бедная, растерялась и, плача, молила Софью Андреевну о прощении.

Александра Львовна – не могу забыть ее – влетела в комнату в шапочке, сдвинутой на затылок, с расставленными в виде полукруга руками, точно она собиралась вступить с кем-то в единоборство. Невольно вспомнилось мне, как характеризовала ее однажды Софья Андреевна: «Разве это светская барышня? Это – ямщик!» Потом, пока Софья Андреевна ругалась всячески, упрекая молодых женщин за то, что они нарушили тишину в доме, Александра Львовна с невозмутимым видом, неподвижно, сжав губы в длинную, полунасмешливую-полупрезрительную холодную улыбку, молча сидела на диване за письменным столом.

Варвара Михайловна ужасно разнервничалась: нотки долго до сих пор сдерживаемой и невысказанной обиды, давно накипевшей на сердце, горечи, униженного человеческого достоинства слышались в ее голосе…

Я сидел в кресле, по другую сторону письменного стола, напротив Александры Львовны, и молча слушал все и наблюдал. И думал, что вот из своей спальни, которая рядом, слушает все, лежа в постели, может быть разбуженный криками от сна, которым он успел уже забыться, великий Толстой. Около него – эти бабьи сцены. Мало того что около него: из-за него. Какая нелепость!..

А. Л. Толстая . Из воспоминаний.

С замиранием сердца я вошла в дом. Страшная буря материнского гнева обрушилась на нас. Варе мать велела убираться на все четыре стороны, меня – почти что выгнала.

Отец не спал. Я сказала ему, что мне кажется, что мне лучше уехать. Я надеялась, что он уедет со мной или позднее присоединится ко мне.

«Я вообще не одобряю того, что ты не выдержала и уйдешь, и, как ты знаешь, я в письмах всегда отвечаю на подобные вопросы, что, по моему мнению, внешних условий жизни менять не нужно, это с одной стороны, а с другой стороны, я по слабости своей рад, если ты уедешь. Ближе к развязке, так больше продолжаться не может. Черткова С. А. удалила, на Марью Александровну накричала, Варю выгнала, тебя почти что выгнала. Не унывай, держись, все к лучшему».

От Телятинок до Ясной Поляны 20 минут езды. А если я уеду, Таня или Сережа должны будут поселиться с родителями. «Ближе к развязке», – думала я.

И действительно, после моего отъезда наступил мир, мать как будто поняла, что переступила все границы.

Из Телятинок я ездила в Ясную каждый день, переписывала отцу по обыкновению, но ночью покоя не было; а что, если он заболел… А может быть, я ему нужна вот сейчас, сию минуту, а меня нет…

27 сентября

Остались мы, старики, одни. Лев Ник. поехал один верхом по шоссе, я за ним в кабриолете. Он, видимо, нарочно, постоянно оглядываясь, ехал все дальше и дальше, ожидая, что я наконец озябну (я плохо оделась) и вернусь. Но я не вернулась, простудилась, получила потом насморк, но до дому доехала с ним. Мы сделали тогда 17 верст, и он проспал до 7 часов, и обедали в восемь часов.

Вечером Лев Ник. играл в шахматы с Хирьяковым, был сонлив, вял, и расстроился у него желудок. Очевидно, эта верховая езда в холод и страшный ветер дурно повлияла на него.

Несмотря на неприятности, я много занималась изданием и корректурами.

Л. Н. Толстой . Дневник для одного себя.

Как комично то противуположение, в котором я живу, в котором без ложной скромности вынашиваю и высказываю самые важные, значительные мысли, и рядом с этим борьба и участие в женских капризах, и которым посвящаю большую часть времени.

Чувствую себя в деле нравственного совершенствования совсем мальчишкой, учеником, и учеником плохим, малоусердным.

Вчера была ужасная сцена с вернувшейся Сашей. Кричала на Марью Александровну. Саша сегодня уехала в Телятинки. И она преспокойная, как будто ничего не случилось. Показывала мне пугач-пистолет – и стреляла, и лгала. Нынче ездила за мной на прогулке, вероятно выслеживая меня. Жалко, но трудно. Помоги, Господи.

28 сентября

Все так же занималась в одиночестве и с тяжелым камнем на душе. Не только мне не помогают выздороветь, но все делают, чтоб мучить меня! Даже случайности против меня! Лев Ник. ездил верхом в Овсянниково к Марье Александровне и встретил Черткова, ехавшего к Ольге в Таптыково. Так и защемило сердце, когда я подумала о той радости, которую они оба испытали. Но Лев Ник. с лошади не слезал и поговорил недолго; apart [84] никакого не было, так как ехали еще Дима и Ростовцев. Во весь день Л. Н. ел очень мало, начинался насморк, и изредка он кашлял; разумеется, вчерашняя поездка не могла обойтись даром; да и в Овсянниково ездить и далеко, и очень холодно было. Никогда ему даром не обходились поездки в Овсянниково.

Л. Н. Толстой . Дневник для одного себя.

Очень тяжело. Эти выражения любви, эта говорливость и постоянное вмешательство. Можно, знаю, что можно все-таки любить. Но не могу, плох.

29 сентября

Тихо, дружно с Льв. Ник. и потому хорошо! Когда он завтракал, я сидела с ним и тоже начала что-то есть, кажется блинчики с творогом. Надо было видеть, как он обрадовался, когда на вопрос: кому я кладу блинчики, я сказала: «Себе». – «Ах, как я рад, что ты наконец начала есть!» Потом принес мне с такой любовью грушу и просил ее непременно съесть. Вообще он без посторонних опять по-старому добр и ласков со мной,и я чувствую, что он мой. Но что-то он не бодр, и я беспокоюсь. Сама была подвижна весь день: пилила сучья в Елочках, ездила в Колпну покупать рожь и муку. Ясный, морозный день, красиво по-осеннему.

Л. Н. Толстой . Дневник для одного себя.

Саша хочет еще пожить вне дома. Боюсь за нее. С. А. лучше. Иногда находит на меня ложный стыд за свою слабость, а иногда, как нынче, радуюсь на эту слабость.

Нынче в первый раз увидал возможность добром – любовью покорить ее. Ах, кабы…

В. Ф. Булгаков . Дневниковая запись.

Опять приезжала наутро Александра Львовна. Отношение Софьи Андреевны к ней внезапно переменилось: сегодня Софья Андреевна уже звала как Александру Львовну, так и Варвару Михайловну вернуться из Телятинок в Ясную, обещая забыть о недавней размолвке. Но Александра Львовна непоколебима и продолжает капитально обосновываться у себя на хуторе. Мебель Александры Львовны, лошади, собаки, даже попугай с клеткой – все отправлено из Ясной Поляны в Телятинки.

Такой крутой поворот отношений заметно тревожит Софью Андреевну: Лев Николаевич остается один в Ясной, отсутствие любимой дочери может отразиться на его настроении…

Лев Николаевич сегодня очень хорош: душевно и физически, весел и бодр.

Софья Андреевна рассказывала о своем сомнении относительно того, печатать или не печатать ей 14-й том собрания сочинений: «Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий». Компетентные люди советуют ей по-разному. Лев Николаевич посоветовал: так как признается, что текст нецензурен, то напечатать весь том точками.

Вынес из кабинета присланную ему из Бельгии книгу «Rvlation d’Antoine le Gurisseur» [85] . Очень хорошо о ней отзывался, говоря, что нашел в ней полное согласие с своими взглядами. Вслух читал статейку в последней книге «Русского богатства» о нужде ссыльных в книгах с картинками. При этом, поджидая Софью Андреевну, которая зачем-то вышла в другую комнату, довольно долго не начинал чтения.

Вообще Лев Николаевич сегодня очень внимателен и ласков с ней. Это проявлялось во всех мелочах. Как Софья Андреевна рассказывала, приносил ей грушу. Во время разговора задавал ей даже вопросы по хозяйству, которым никогда не интересуется как отошедшим от него чужим делом. За обедом предлагал ей квас. Вечером советовал раньше ложиться спать. Софья Андреевна своим спокойствием, не покидавшим ее последние два дня, невольно вызывает у Льва Николаевича непринужденное и доброе к ней отношение. Кроме того, отсутствие дочери заставляет его забывать о рекомендуемой ею, но, видимо, несвойственной ему тактике «неуступчивости» и «строгости»…Л. Н. Толстой . Дневник.

Встал рано. Мороз и солнце. Все слаб. Гулял. Сейчас вернулся. Прибежала Саша. С. А. не спала и тоже встала в восьмом часу. Очень нервна. Надо быть осторожнее. Сейчас, гуляя, раза два ловил себя на недовольстве то тем, что отказался от своей воли, то тем, что будут продавать на сотни тысяч новое издание, но оба раза поправлял себя тем, что только бы перед Богом быть чистым. И сейчас сознаешь радость жизни. Записать:

Да, еще молился хорошо: Господи, Владыко живота моего, и Царю Небесный. Записать:

1) Если есть какой-нибудь Бог, то только тот, которого я знаю в себе, как самого себя, а также и во всем живом. Говорят: нет материи, вещества. Нет, она есть, но она только то, посредством чего Бог не есть ничто, не есть не живой, но живой Бог, посредством чего он живет во мне и во всем. Зачем, это я не знаю, но знаю, что это есть. <…>

2) Сейчас в дурном духе: все нехорошо, все мучает, все не так, как бы мне хотелось. И вот вспоминаю, что жизнь моя только в том, чтобы освобождаться от того, что скрывает мне меня, и тотчас же все перестанавливается. Все, что мучило, представляется пустяками, не стоящими внимания, то же, в чем жизнь и что дает ее радости, сейчас передо мной. Только бери. И вместо досады спокойное обращение на себя, и то, что мучило, становится материалом переработки. А переработка эта всегда возможна и всегда дает лучшую радость жизни.

30 сентября

У Льва Ник. сильная изжога с утра. Это всегда плохой признак, и мне тревожно, тем более что он что-то уныл. Отъезд Саши был для него новой и неожиданной неприятностью. И неужели на ней такая непроницаемая броня, что ей не жаль делать неприятное старику-отцу своим бегством из дому? Несмотря на физическое недомогание, Лев Ник. поехал с глупым Душаном верхом и долго ездил по лесам и оврагам. Говорю глупым, потому что на то держат доктора, чтоб он следил за состоянием здоровья Л. H – а и не допускал его делать неразумное. Опять ледяной ветер и солнце. У меня насморк, на душе тоскливо. Наклеивала газетные вырезки, убирала журналы, занималась и хозяйственными распоряжениями, и изданием, но нет ни здоровья, ни энергии, ни прежней работоспособности. Я скоро умру.

Л. Н. Толстой . Дневник для одного себя.

Нынче все то же. Много говорит для говоренья и не слушает. Были нынче тяжелые минуты, от своей слабости: видел неприятное, тяжелое, где его нет и не может быть для истинной жизни.

Л. Н. Толстой . Дневник.

Очень дурно, слабо себя чувствую. Ничего, кроме писем, не делал, и то плохо. Ездил с Душаном – приятно. Вечером читал свою биографию, и было интересно. Очень преувеличенно. Была Саша. С. А. спокойна. Записать:

1) (Кажется, что прежде писал, но нынче особенно живо чувствую:) Бог дышит нашими жизнями. Могу в заблуждении своем сказать себе, что я – я, а Бог сам по себе или нет его, и могу понять, что я – он, и тогда все легко, и радость и свобода.

2) С. А. говорит, что не понимает любви к врагам, что в этом есть аффектация. Она, да и многие не понимают этого, главное, потому, что думают, что то пристрастие, которое они испытывают к людям, есть любовь.А. Л. Толстая . Из воспоминаний.

В маленьком моем домике, где было, в сущности, очень уютно, я не находила себе места. Все мои мысли и чувства были в Ясной Поляне.

– Что ты пригорюнилась, ходишь точно сама не своя? – говорила мне моя кума Аннушка, широкоскулая, курносая, веселая яснополянская баба, которая помогала по дому. – Я никогда не грущу. Напьется ли мой Никита, али кто из ребят захворает, я сажусь Марк Аврелия читать…

– Что? Марка Аврелия? – спросила я ее с удивлением.

– Ну да, Марк Аврелия, книжечка такая есть, граф мне дал. Как затоскую, сейчас старшего Петьку кличу: «Петька! Читай мне Марк Аврелия!» Сразу на душе полегчает… А вот еще, – продолжала она свою философию, – много я думала, как лучше жить. И так прикину, и эдак, ничего не помогает. Одно только мне помогает: о смерти думать. Как начнешь о смерти думать, что вот ты нынче жив, а завтра тебе три аршина земли только нужно, и все заботы отойдут, не нужно тебе ничего. Только о том и думаешь, как бы мне сейчас не согрешить.

Я рассказала отцу про свою куму.

– Вот мудрость-то где настоящая, – сказал он смеясь, стараясь скрыть слезы умиления, – вот у кого учиться надо.

1 октября

Приехал утром Гольденвейзер, играл в шахматы с Льв. Н. вечером. Днем приезжала Саша и повезла Гольденвейзера к Чертковым. Хотела я было предложить Льву Н. и ему ехать туда, но как только подумала об этом и заговорила с мужем – слезы подступили к горлу, я вся заволновалась, затряслась; кровь бросилась в голову, меня всю точно изранило что-то, особенно когда я увидала в лице Льва H – а радость от мысли снова видеться с Чертковым. Дошла опять до отчаяния и ушла к себе плакать. Спасибо моему милому мужу, что он не поехал к Черткову, а поехал опять верхом в лес и по оврагам и очень устал. Кончила работу над «Детством» и читала корректуру «О деньгах». Льет дождь, и ветрено.

Л. Н. Толстой . Дневник для одного себя.

Ужасно тяжело необрое чувство к ней, которое не могу преодолеть, когда начинается это говоренье, говоренье без конца и без смысла и цели. Черткова статья о душе и Боге, боюсь, что слишком ум за разум. Радостно, что одно и то же у всех истинно самобытных религиозных людей. У Antoin’a le Gurisseur тоже.

2 октября

Утром приехал милый П. И. Бирюков, всегда мягкий, сочувствующий, умный и добрый. Рассказывая ему о своем горе, я плакала. Он тоже не любит Черткова и понял меня. Льву Ник. все хуже; расстроился желудок, он никуда не ходил и все спал. После обеда хорошо беседовали, приехал сын Сережа. Играли все в шахматы.

Л. Н. Толстой . Дневник.

Встал больной. Походил. Северный, неприятный ветер. Ничего не записал, но ночью очень хорошо, ясно думал о том, как могло бы быть хорошо художественное изображение всей пошлости жизни богатых и чиновничьих классов и крестьянских рабочих, и среди тех и других хоть по одному духовно живому человеку. Можно бы женщину и мужчину. О, как хорошо могло бы быть. И как это влечет меня к себе. Какая могла бы быть великая вещь. И вот именно задумываю без всякой мысли о последствиях, какие и должны быть в каждом настоящем деле, а также и в настоящем художественном. О, как могло бы быть хорошо. Вчера чтение рассказа Мопассана навело меня на желание изобразить пошлость жизни, как я ее знаю, а ночью пришла в голову мысль поместить среди этой пошлости живого духовно человека. О, как хорошо! Может быть, и будет.

Л. Н. Толстой . Дневник для одного себя. С утра первое слово о своем здоровье, потом осуждение и разговоры без конца, и вмешательство в разговор. И я плох. Не могу победить чувства нехорошего, недоброго. Нынче живо почувствовал потребность художественной работы и вижу невозможность отдаться ей от нее, от неотвязного чувства о ней, от борьбы внутренней. Разумеется, борьба эта и возможность победы в этой борьбе важнее всех возможных художественных произведений.

Д. П. Маковицкий . Дневниковая запись.

Л. Н. с Сергеем Львовичем и П. И. Бирюковым о Софье Андреевне:

– У нее слово не имеет никакой обязательности, она днем скажет одно, а вечером диаметрально противоположное, с таким апломбом, что мне импонирует. Отношение к ней – это я испробовал своими боками: надо молчать и не уступать. Я хотел бы оградить себя, остались месяцы, может быть, дни; три месяца, как не работаю.

Ночью до часу Сергей Львович и Бирюков говорили со мной о Софье Андреевне.

Сергей Львович объективно говорил про родителей, какая у них разница характеров, умственного, нравственного складов. Софья Андреевна происхождением буржуа, с городскими буржуазными взглядами, которых Л. Н. терпеть не мог. Переехали в Москву, потому что мальчики должны были учиться, Таня – выезжать. У Софьи Андреевны нет идеала нравственного; вообще Берсам и Андрюше нравственные идеалы чужды. Лет тридцать тому назад жили скромно, воспитывали детей. Потом сразу ломка. Им бы тогда разойтись. Л. Н. говорил тогда (в 1885 г.) С. А. Берсу, что он Софью Андреевну ненавидит. Л. Н. собрался уходить тогда в Америку, ушел, потом вернулся.

– Мне после окончания университета, когда я спросил, за какое практическое занятие взяться, Лев Николаевич ответил, что за любое, мести улицы, – рассказывал Сергей Львович. – Я тогда старался не бывать дома, Илья тоже. Лева сломался – что Лева был до того времени и что он теперь! Тогда Лев Николаевич терпеть не мог Черткова и Бирюкова за сектантство, самомнение, презрение к другим.А. Л. Толстая . Из воспоминаний. В Ясную Поляну приехали Сережа и Таня. Мой отъезд подействовал на них, и они твердо заявили матери, что, если она не перестанет мучить отца, они возьмут ее под опеку и отправят в санаторию. «Давно пора», – думала я.

3 октября

Утром Лев Ник. гулял, потом недолго ездил верхом, весь окоченел, ноги застыли, и, чувствуя себя ослабевшим, он даже не снял холодных сапог, повалился на постель и заснул. Он долго не приходил к обеду, я обеспокоилась и пошла к нему. Он как-то бессмысленно смотрел, беспрестанно брал часы и справлялся, который час, поминая об обеде, но тотчас же впадал в забытье. Потом, к ужасу моему, он стал заговариваться, и вскоре началось что-то ужасное! Судороги в лице, полная бессознательность, бред, бессмысленные слова и страшные судороги в ногах. Двое и трое мужчин не могли удержать ног – так их дергало. Я, благодаря Бога, не растерялась; с страшной быстротой налила мешки и бутылки горячей водой, положила на икры горчичники, мочила голову одеколоном, Таня давала нюхать соли; обложили все еще ледяные ноги горячим; принесла я ром и кофе, дали ему выпить – но припадки продолжались, и судороги повторились пять раз. Когда, обняв дергающиеся ноги моего мужа, я почувствовала то крайнее отчаяние при мысли потерять его, раскаяние, угрызение совести, безумная любовь и молитва с страшной силой охватили все мое существо. Все, все для него – лишь бы остался хоть на этот раз жив и поправился бы, чтоб в душе моей не осталось угрызения совести за все те беспокойства и волнения, которые я ему доставила своей нервностью и своими болезненными тревогами.

Принесла я и тот образок, которым когда-то благословила своего Левочку на войну тетенька Татьяна Александровна, и привязала его к кровати Льва Николаевича. Ночью он пришел в себя, но решительно ничего но помнил, что с ним было. Голова и члены болели, температура была сначала 37 и 7, а потом постепенно падала до 36 и 7.

Всю ночь просидела возле своего больного на стуле и молилась о нем. Он спал недурно, изредка стонал, но судороги прекратились. Приехала в ночь дочь Таня Сухотина.

П. И. Бирюков . Из воспоминаний.

Поведение С. А. во время этого припадка было трогательно. Она была жалка в своем страхе и унижении. В то время как мы, мужчины, держали Л. Н – ча, чтобы судороги не сбросили его с кровати, она бросалась на колени у кровати и молилась страстной молитвой, приблизительно такого содержания: «Господи, спаси меня, прости меня, Господи, не дай ему умереть, это я довела его до этого, только бы не в этот раз, не отнимай, Господи, у меня».

Когда Л. Н – ч успокаивался, она бросалась к нему и деятельно принимала участие во всех родах помощи, оказываемой ему.

4 октября

Рожденье Тани, все повеселели. Ездили к Чертковым. Льву Ник. гораздо лучше, но он не встает с постели. Память и сознание вполне восстановились, но интересуется, что с ним было и что он говорил. Язык обложен, болит немного печень, ничего не ел. Выписали из Тулы доктора (Щеглова), дали ревень с содой, Виши; надела ему на ночь компресс из водки.

Трогательно и сердечно помирились с Сашей и решили ничего не вспоминать и вместе преследовать одну цель: сделать Льву H – у жизнь как можно спокойнее и счастливее. Но Боже мой! как мне это будет трудно, если для этого нужно возобновить отношения с Чертковым. Мне кажется, что это так для меня тяжело и невозможно! А придется, и жертва эта будет непосильная для меня. Ну да что Бог даст! Пока от радости, что Льву Ник. гораздо лучше, все стали спокойнее и добрее.

В. Ф. Булгаков . Дневниковая запись.

Софья Андреевна говорит, что болезнь Льва Николаевича для нее урок, сознается, что одной из причин этой болезни могло быть и ее собственное состояние.

Татьяна Львовна рассказывала мне, что когда она утром вошла к Льву Николаевичу, то он, между прочим, сказал ей, что он «борется с Софьей Андреевной любовью», и надеется на успех, и уже видит проблески…

А. Л. Толстая . Из воспоминаний.

Приехали Таня и Сережа, говорили с матерью. И в первый раз я, присоединившись к разговору, прямо, при старших, сказала матери все, что отец пережил. Я говорила резко, без прикрас, я предупреждала, что если мать не удет или не переменится – отец не выдержит, умрет… И тогда – кто будет виноват?..

Сережа пробовал остановить меня, но это было невозможно. Я должна была излить свои страдания за последние месяцы. «Вы и трех дней не выдерживаете этого, вам тяжело… а я». Кончилось тем, что я расплакалась и убежала.

Я уехала домой завтракать и к вечеру снова вернулась к отцу. Когда поздно вечером я собралась уезжать, Илья Васильевич мне сказал, что «графиня меня желает видеть».

– Где она?

– На крыльце.

Моя мать стояла у двери в одном платье. Голова ее беспомощно тряслась. Мне вдруг стало ее ужасно жалко, хотелось броситься к ней на шею, но я сдержалась.

– Ты хотела говорить со мной? – спросила я.

– Да, я хотела сделать еще один шаг к примирению. Прости меня.

Она стала целовать меня, повторяя: «Прости, прости». Я тоже стала ее целовать, прося успокоиться.

– Прости меня, прости, я тебе даю честное слово, что больше никогда не буду оскорблять тебя, – повторяла она, крестясь и целуя меня. – Скажи Варе, что я извиняюсь перед ней, что мы с ней жили четыре года и, Бог даст, еще столько же проживем, я не знаю, что со мной, с нами сделалось.