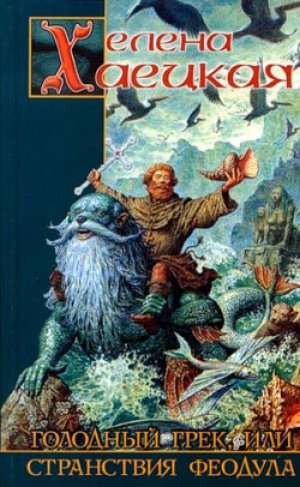

Голодный грек, или Странствия Феодула Хаецкая Елена

Все это стало более чем очевидно, когда купцы оказались посреди самого Батыева стана, ибо тотчас увидели царящие повсюду грязь и непристойность.

Спать устроились голодными, прямо на телегах, ибо все чиновники, ведавшие здесь приезжими – их удобствами, нуждами и целями, равно как и сопроводительными грамотами, – уже отправились к тому времени на покой и были по такому случаю сильно пьяны. Без чиновников же никакой торговли со здешними монголами и быть не могло, ибо за неправедное принято у монголов сразу убивать до смерти. И это отчасти служило к установлению доброго порядка.

Наутро к телегам явился некий чрезвычайно засаленный монгол, очень широкий, но какой-то плоский, если смотреть на него сбоку, и, оглядев купцов и их телеги, громко облаял на своем языке. Толмач, усмешливо щурясь, пояснил Афиногену, что прибыл чиновник от Батыева двора и что надобно не мешкая показать табличку с тигром.

Заполучив табличку, монгол бегло глянул на нее и сунул себе в рукав. Афиноген всполошился, полез было отнимать, но монгол резко оттолкнул его, бросил еще несколько слов и ушел. По дороге он взмахнул рукавом, и табличка выпала. Монгол даже не обратил на это внимания. Афиноген коршуном пал на драгоценную табличку и, только завладев ею, отчасти успокоился.

Толмач сказал:

– Батый хочет видеть вас вечером. Вам надлежит все время молчать, пока Батый не спросит. Когда спросит – надо отвечать быстро. Другие обычаи вы знаете.

И, сочтя свой долг по отношению к грекам выполненным, преспокойно удалился, желая выпить без помех.

Феодул, оставшись без Трифона, который один только и был глупее него самого, вдруг заскучал. Так заскучал, что полез в телегу и там долго сидел в одиночестве, перебирая и рассматривая свое имущество. Выбрав из всех сокровищ удивительнейшее – деревянного медведя, того самого, что поочередно с деревянным же мужиком лупил по наковальне, погрузился Феодул в неопределенные грезы. То в одну сторону забавку наклонит, то в другую. И все думается, думается ему о чем-то смутном, а о чем – самому не разобрать.

И вдруг видит Феодул – идет между монгольскими шатрами сатана. Был он диковинно одет – в долгополую, ниже пяток, рубаху из грубого полотна наподобие эсклавины, в какую обычно рядятся монахи и люди подлого сословия. Тут и там пестрели на рубахе большие прорехи, а в этих прорехах, точно в гнездах, висели различные по форме и размерам закупоренные сосуды.

Высунувшись из телеги, Феодул закричал:

– Привет тебе, сатана!

Сатана остановился, прищурил глаза и, рассмотрев Феодула, улыбнулся.

– И тебе, Феодул, поздорову, – отозвался он.

– Садись, – предложил Феодул, потеснившись.

Сатана уселся рядом на телеге, вынул из-за пазухи комок жевательных листьев, от употребления которых слюна делается коричневой, а взгляд мутным, и показал Феодулу:

– Не хочешь?

Феодул помотал головой:

– Я и без этого полный дурак, будто не знаешь…

Сатана пожал плечами и сунул листья в рот. Помолчали.

– Давно ли ты из Святой Земли? – спросил Феодул наконец.

Сатана передвинул языком комок с левой щеки на правую.

– Почем ты знаешь, что я недавно из Святой Земли?

– Листья-то – оттуда… А кроме того, святые отцы учат, будто бы там – твой исконный дом, – охотно пояснил Феодул, радуясь случаю блеснуть ученостью.

– Святые отцы, надо же, – проворчал сатана. – Много они понимают, твои святые отцы… Уж я-то хорошо их знаю.

–Ты?

– Нет, царь Навуходоносор, – огрызнулся сатана. – Я, конечно. У меня с ними дела.

– Какие?

– Я приношу им грехи.

– Приносишь? – удивился Феодул.

– А ты что, думаешь, сами они за грехами ходят? – Сатана раздраженно фыркнул и добавил в виде пояснения: – Зато и грехов у каждого святого куда больше, чем у обыкновенного человека.

– Как так? – поражался Феодул все больше и больше.

– А вот так! – торжествующе сказал сатана. – То, что для какого-нибудь самозваного Раймона, причетника из Акры, – мелочь, не стоящая внимания, то для святого – большой грех…

– А! – молвил Феодул. И вернулся к прежней теме: – расскажи мне лучше о Святой Земле, сатана. Каково там ныне? Вести до нас, конечно, доходят, но с большим опозданием…

Сатана перестал жевать и задумался. Потом спросил:

– А какой нынче год?

– 1252-е лето Благости, – ответил Феодул. Сатана поморщился.

– Стоит, стоит еще твоя Акра, – молвил он и опустил коричневатые, морщинистые, как у ящерицы, веки.

И тотчас перед глазами Феодула, как живая, встала душная, покрытая вечной испариной Акра с ее круглыми дозорными башнями – барбаканами, точно выбежавшими из города навстречу недругу, и сами собою забормотали в памяти их имена: Паломник, Сорок Девственниц, Графиня Триполитанская, Дурная Кровь… Высокие двойные стены, углом вдающиеся в море, укрепленные столь частыми башнями, что находящийся на одной из них стражник без труда может оплевать находящегося на соседней… Торговый корабль разгружается в гавани, где одуряюще шибает в нос вечный запах соли и смолы, а рядом, ожидая разрешения взойти на борт, с потерянным видом жмутся друг к другу четыре сарацина с зелеными тряпками вокруг головы, и их бороды прыгают при разговоре. А еще дальше, к северу, в знойном дрожащем дурмане, угадываются высокие белые башни Монмюсара…

Феодул едва не разрыдался, так захотелось ему вдруг оказаться в Акре и вобрать в грудь ее густой, тяжелый воздух.

– Стоит твоя Акра, – повторил сатана, – кажется, еще не рухнула…

И Феодул вдруг увидел иное – точно пригрезилось ему в мгновенно промелькнувшем сновидении: какой-то наспех заделанный пролом в стене. И внезапно будто бы прозрел: узнал и Акру, и даже ворота – Святого Антония, те, что обращены на восток, туда, где расстилается долина и где дальше, за водной гладью реки, поднимаются темные виноградные горы. Над Акрой сгустилась гроза, и стало темно, почти как ночью, и только зарево горящих в восточной части города складов упрямо озаряло здания и стены. Таким образом, искаженное лицо Акры было с одной щеки черным, а с другой – багровым. В потревоженных водах акронской гавани суетливо болтался только что отваливший от пристани пузатый корабль под вздутым парусом. Волны наотмашь хлестали его борта, и он неловко переваливался с боку на бок. Даже издалека было заметно, что корабль сильно перегружен.

Скрытые грозовой тьмой, летели с виноградных склонов всадники. Широкую долину перед воротами взрыли копыта. Повсюду роились сарацины, и кое-кто из них уже проникал в город. Феодул различал и смуглолицых чертей, лезущих отовсюду, и даже султана на белом жеребце, и каких-то зверски усталых, оборванных рыцарей с грязными повязками на ранах. Феодул видел и белые кресты на черных плащах, и красные кресты на белых плащах и понимал, ничему почему-то не удивляясь, что госпитальеры бьются в умирающей Акре бок о бок с тамплиерами. И тут же почудилось Феодулу, будто он различает среди них знакомцев – хотя этого, конечно, быть не могло.

Сатана длинно и ловко сплюнул. Феодул очнулся.

– Так что и возвращаться тебе туда, пожалуй, бессмысленно, – сказал сатана.

Из этих слов Феодул заключил, что падение Акры близко, и огорчился. Сатана же подтолкнул его локтем в бок и присоветовал не кручиниться попусту.

Феодул так и поступил. Принялся разглядывать диковинные сосуды, которыми сатана с головы до ног был обвешан. Одни казались тонкой работы, другие – попроще, третьи и вовсе были вылеплены кое-как; иные – глиняные, круглые, иные же – синего сирийского стекла, узкие, с витым горлышком.

– Нравится? – спросил сатана. – Вот здесь я и ношу грехи… Погоди-ка, я тебе попробовать дам.

Он захлопотал у себя на груди, точно вознамерился осенить себя крестным знамением, и вытащил в конце концов маленькую золотую флягу, заткнутую почему-то клоком нечистой овечьей шерсти. Феодул вытянул шею, изо всех сил любопытствуя.

Сатана откупорил флягу, поднес к носу и, казалось, весь поднявшийся оттуда дивный аромат одним вздохом запустил себе в ноздри, а затем выдохнул его обратно во флягу. Феодул, трепеща, принял сосудик из ледяных пальцев сатаны, осторожно приник к горлышку – сперва правым глазом, затем левой ноздрей. С опаской подышал. Отставил сосудик и, зажмурившись, подождал; что будет?

Ничего не случилось. Тогда Феодул открыл глаза и спросил:

– А это что за грех был?

– А ты что… ничего?.. – осведомился сатана.

Феодул мотнул головой:

– Вроде как ничего… В носу щекотно.

– Тогда и знать тебе об этом незачем, – раздосадованно сказал сатана и отобрал у Феодула фляжку.

Предложил другую – стеклянную. Феодул с охотой хлебнул тягучей жидкости. На вкус оказалась как оливковое масло. Одолела тут Феодула смешливость, и принялся он сатану и так и эдак оглядывать да ощупывать; то в одном сосуде пальцем ковырнет, то из другого глоточек сделает. А сатана знай жует, вдаль бессмысленно пялится и Феодулу, кажется, в полную власть себя отдал. Глаза у сатаны сделались совершенно сарацинские – словно бы чужие на лице и в то же время злобные.

– Ну, хватит! – молвил вдруг сатана, отталкивая Феодула. – Эдак ты все мои припасы разоришь.

Феодул нехотя убрал руки. Сатана встряхнул плечами, так что во всех прорехах на его рубахе забренчало, и выплюнул жвачку.

– А кому ты нес грехи? – полюбопытствовал Феодул.

– Да всем, кто ни захочет, – ответил сатана нехотя, сквозь зубы. Теперь он стал сонный, скучный. – Ну тебя совсем, Феодул! – выкрикнул он обиженно. – Ни потолковать с тобою, ни посмеяться. Жаден ты больно, отроче. – Тут он вдруг обхватил Феодула за плечи костлявой, очень сильной рукой, больно придавил к твердой груди. Какая-то склянка немедленно впилась Феодулу в ребро.

– И молодец, что жаден! – пламенно сказал сатана. И полез целоваться.

– Иди ты к черту! – забарахтался Феодул. – Нажевался – вот и ведешь себя сущей обезьяной.

– Да кто ты такой? – презрительным тоном протянул сатана.

– У меня теперь грехов больше, чем у святого, – сказал Феодул. – Вот кто я такой. А сам-то ты откуда взялся? Что-то я тебя не припомню.

От такого заявления сатана плюнул себе под ноги, попал в подол рубахи, слез с телеги, не оборачиваясь, погрозил Феодулу кулаком и медленно побрел дальше.

Некоторое время Феодул провожал его взглядом, а потом снова забрался поглубже в телегу и вернулся к своим сокровищам.

О ангел мой! Ангел мой, ангел! И до сей поры тлеет, разливая нежное тепло, твой поцелуй на моем лбу! До сих пор ищу тебя взглядом в розоватом тумане уходящего сна. То и дело чудится мне край твоих лучезарных одежд – ухватиться бы за них и взмыть за тобою следом к Престолу… Устал я от бесплодных скитаний! Знать бы мне имя твое – я бы тебя окликнул. Неужто и впрямь тебя зовут Феодулом, как и меня, грешного? Или носишь ты имя Раймон? Не оставляй меня здесь одиноким! Дай хоть еще раз, пусть незримо, услышать, как разворачиваются гремящие крылья за твоей спиной…

Феодул безмолвно плакал, сидя в чужом, неудобном седле. Ноги сводило из-за коротких монгольских стремян – приходилось по целым дням сидеть, сильно сгибая колени. Проклятие, проклятие! Ангел мой, ангел!..

Далеко позади остались и греки, и страшный Батый, и лукавый Протокарав. Только монголы вокруг, только их ужасные плоские рожи, лоснящиеся от бараньего сала. В вечную ночь увлекают они за собой Феодула, на край земли, до самой их монгольской столицы Каракорума, откуда, по слухам, вообще не бывает возврата…

По грехам моим, несочтенным и неназванным! Дурень я глупый, неразумный – отчего не спросил у сатаны, из каких сосудов пробую? Теперь вот грешник, пострашнее любого святого, а имени своей беды не ведаю. Кто только потянул меня за язык, кто совратил заговорить перед Батыем?

Батый сидел на длинной скамье, раскинув по щедрой, жирной позолоте шелковые халаты, семь штук, один поверх другого, и все разноцветные, а самый верхний – зеленый, стеганый. Темно-медные волосы, выбритые на лбу, у висков увязаны кренделями и обильно смазаны салом, а жадное лицо со слегка раздутыми ноздрями сплошь покрыто красными пятнами, как от гнева.

Афиноген, стоя на коленях, говорил и говорил что-то долгое о торговле, о ярлыках, о взаимной выгоде. Хан внимательно слушал бормотание полупьяного толмача, не сводя с Афиногена глаз. И вдруг возьми да и спроси, указав на Феодула: кто, мол, этот человек? Хотел было Афиноген ответить уклончиво: так, дурачок, приставший к каравану по дороге, как Феодул внезапно выскочил вперед, бухнулся на оба колена, прижал к груди стиснутые кулаки и вымолвил страстно:

– Я – посланник великого Папы Римского.

Ибо решил он по какой-то причине, что самое время выйти наружу тому, что монголы должны счесть за правду.

Тут Батый свел брови дугой и давай Феодула расспрашивать: что за посланник такой и где же послание. Немеющим языком плел Феодул небылицы, не всегда и сам понимая, о чем врет. Однако Батый слушал его с любопытством И даже задал несколько вопросов о короле франков, желая проверить, насколько хорошо осведомлен посланник Папы.

Феодул же вознамерился польстить Батыю и потому сказал так:

– Государь наш Людовик, господин мой и всех франков, – человек набожный и кроткий. Превыше жизни своей чтит он заповеди Господа нашего, а превыше всех людей на земле ставит свою мудрую мать. Рассказывают о нем еще такое. Когда ты, господин мой, как саранча или, к примеру еще сказать, моровая язва пал на земли христианские, и опустошил Венгрию, и разорил Далмацию, и поработил Русию, и подошел уже к самым пределам короля франков, явилась тогда королева-мать к государю, сыну своему, и сказала ему об этом. Ибо видела в тебе великую опасность для всего королевства. А король отвечал ей: «Матушка, на все воля Божья. Или этот Батый уничтожит и самую память о нас, или рука Господня остановит его на наших границах…»

Батый внимательно выслушал толмача и захохотал, тряся косицами. После же молвил грекам и Феодулу:

– Ступайте покамест. Волю мою передам через яма.

И передал: Афиногену с товарищами дозволение вести торговлю в пределах Батыева царства (а оно немалое!); Феодулу же – ввиду важности его дел – ехать в дальний Каракорум, к великому хану Мункэ. И толмача ему дал другого – хмурого, бледного и тощего, как подросток, далматинца, взятого в рабство еще двенадцать лет назад, во время того самого похода, о котором напомнил Феодул.

Запричитал тут Феодул, проклиная свою глупость, и подступился было к яму с мольбами: мол, нельзя ли как-нибудь переиначить? Почему бы, скажем, не оставить его, Феодула, при греках-купцах? Много ли худого оттого приключится, если не поедет Феодул в Каракорум? Да и какая радость великому хану в созерцании какого-то Феодула?

Однако ям только поглядел на Феодула холодно и велел показать, каким тот располагает имуществом. Феодул вынес заветный узелок, заранее проклиная яма и мысленно прощаясь с сокровищами. Но ям даже и глядеть на узелок не стал. Повернулся и ушел.

До позднего вечера соображал Феодул, что бы это могло означать. Протокарав сидел какой-то скучный и с Феодулом разговаривать не желал. Афиноген же припечатал Феодула дураком и от дальнейшей беседы с ним воздержался. Так толком и не простились.

Вечером явился толстый, важный монгол и, призвав робеющего Феодула с новым толмачом, бросил перед ними на землю две козьи дохи с длинным ворсом, две пары меховых штанов, войлочные сапоги без твердой подошвы и две лохматые шапки. Добавил что-то, фыркнув плоским, будто раздавленным носом.

Толмач, которого звали Андрей, мрачно сказал:

– Он говорит, путь до великого хана неблизкий. Говорит, четыре месяца. Холод там стоит такой, что раскалываются камни и деревья.

Феодул заметно побледнел, однако набрался сил и молвил:

– Скажи ему: коли не лопаются от этого мороза монголы, то и смиренный раб Божий Феодул как-нибудь сдюжит.

Андрей перевел. Важный монгол выпятил живот и вдруг захохотал. Проговорил что-то, шумно сопя.

– Говорит, будто он – сын темника. Отца его, говорит, великий хан хорошо знает. И того, мол, довольно, что принудили его сопровождать низкого, ничтожного человека, который ни лошади, ни порядочной шубы не имеет, – одно это для него (так он говорит) уже оскорбление. Но если ты, Феодул, не выдержишь пути, он тебя бросит по дороге, ибо возиться с тобою лишнее не намерен.

Феодул надул щеки, чтобы ответить как подобает посланцу великого Папы, но монгол уже ушел.

И вот вышел из Батыева стана отряд – десяток монголов во главе с толстым сыном темника – и помчался навстречу закату, увлекая с собой Феодула и толмача-далматинца. Неслись так, словно бесы их за пятки кусали. При себе везли золотую дощечку с тигром и повелениями касательно Феодула, начертанными непонятными квадратными буквами.

Иной раз попадались на пути огромные стада, ползущие по бескрайней равнине, и несколько человек при стаде – почти черных от солнца и ветра, белозубых и смешливых. Говорить они словно ленились – нехотя ворочая языком, вывалят слово-другое, а остальное довершат невнятным смешком. Андрей почти не понимал их речи. У этих пастухов, когда доводилось их встретить, меняли лошадей, оставляя им уставших. Ни Феодул, ни Андрей в лошадях не понимали, и оттого вечно доставались им то норовистые, то едышливые, на смех монголам.

Ели один раз в день, вечером, и Феодул ждал этого часа не всегда и веря в то, что он настанет. Ни сам Феодул, ни толмач своей воли в этом отряде не имели, а делали то, что приказывал сын темника – по целым дням мчались, не переводя духу и не останавливаясь даже для того, чтобы помочиться, а вечером усердно собирали конский или коровий навоз, какой только могли отыскать, чтобы разложить костер. Ибо деревьев в этих краях почти не встречалось, и кормить огонь приходилось навозом, а если навоза почему-либо оказывалось недостаточно, то и вынуждены были довольствоваться недоваренным мясом и горьким сырым пшеном, которое ели, вычерпывая из жирного котелка прямо горстями.

Все это весьма удручало Феодула, так что в конце концов бывший причетник из Акры впал в сонное оцепенение – так обыкновенно действовали на него невзгоды. Что до Андрея, то он, напротив, чрезвычайно озлобился и разговаривал с Феодулом постоянно огрызаясь, ибо в нем видел причину своих нынешних бедствий.

Монголы, по своему обыкновению, совершенно не заботились о чужаках, ибо сами они никакого неудобства во время этого путешествия не испытывали. Часто, сидя сбоку у скудного костра и ежась от холода, с завистью поглядывал Феодул, как двое или трое подпихивают в огонь коровьи лепешки – ловко, словно воровски, как будто не кладут в костер, а, напротив, норовят из костра украсть. Над котелком, где булькал мясной бульон, мелькали плоские рожи, а толстый сын темника сидел чуть поодаль, скрестив ноги и слегка откинув назад широкую спину – словно прислоняясь к спинке несуществующего кресла, – и милостиво усмехался.

Осень была уже на исходе, когда впереди выросли и начали приближаться горы. Андрей, кутаясь в овчину и яростно стуча зубами, бросал угрюмые взгляды то на Феодула, то на монголов, а вечером и вовсе отказался с Феодулом разговаривать и на все вопросы только шипел и плевался. И навоз собирать не пошел.

А Феодул поплелся, хотя ноги у него цепляли одна другую, точно ища друг у друга поддержки, и в глазах темнело при каждом шаге. Но очень уж не хотелось Феодулу полусырого мяса в остывшем бульоне. И потому прилагал немалые старания для того, чтобы топлива хватило.

Набрал навоза в корзинку, которую возил нарочно для этой цели у седла – монголы ему присоветовали, – и поскорее возвратился к обдуваемому всеми ветрами лагерю. Огонек, разложенный монголами, хоть и мал, а далеко виден. Феодул поспешно поставил свою корзинку рядом с другими и притиснулся поближе к теплу.

Тотчас один из монголов протянул руку именно к Феодуловой корзине и взял оттуда катышек. Едва лишь катышек оказался у монгола в руке, как тот испустил громкий крик и отбросил взятое, словно ожегшись. Сын темника степенно осведомился у кричавшего о причине столь несдержанного поведения. Монгол вскочил и торопливо залопотал, то и дело показывая взмахами рук в сторону гор.

Эти объяснения, оставшиеся для Феодула совершенней темными, произвели поистине магическое действие на прочих. Монголы загалдели все одновременно, словно в один миг перессорились между собой. Андрей, побледнев более обыкновенного, в жгучей досаде плюнул и едва не попал в костер, чего монголы даже не заметили – а заметили бы, не сносить далматинцу головы. Тут уж Феодулу и вовсе невыносимо сделалось, и он, пренебрегая гнусным нравом толмача, принялся теребить того и выспрашивать: что же такое заметили монголы в корзинке с навозом?

Андрей даже ответить Феодулу не успел. Земля вокруг загремела, и ночная тьма исполнилась движущихся тел. Но от того, что толком не разглядеть их было, делалось в животе по-нехорошему прохладно. Только и чуялось, что там, во мраке, бегут лавиной какие-то неведомые крупные животные, да еще бил в ноздри тревожный запах их пота. Затем почудилось Феодулу, будто угадывает он, кто это. И он, дернув Андрея за подол рубахи, спросил:

– Дикие ослы?

Однако то были вовсе не дикие ослы – хотя в этой пустыне и в горах водилось их великое множество, и монголы не раз уже прерывали путь ради охоты на них. Спустя миг разглядел Феодул над гладким, крупным ослиным туловищем кряжистый торс человека, обильно заросшего диким черным волосом. Тут уж и Феодула прошиб холодный пот, ибо он вспомнил рассказы об онокентаврах, которые находил в книгах о деяниях великих подвижников былого времени. Раньше онокентавры заселяли отдаленные места пустынь Египта и Сирии, и встреча с ними не была такой уж редкостью; ныне эти создания стали людям в диковину.

Монголы похватались за луки и колчаны и принялись поспешно разбирать стрелы. Но вступать в бой с онокентаврами было бы неосмотрительно, ибо их число значительно превышало численность путников, и в любом случае такого большого стада будет достаточно, чтобы растоптать острыми копытами дюжину человек.

Тут Феодул воззвал громко к Господу и к ангелу своему, а потом закричал, не надеясь на Андрея, но уповая, что в миг смертельной опасности даст ему Бог силу говорить для монголов внятно, вещая как бы духом:

– Давайте теперь растреплем волосы наши, исказим лица и с ужасным воплем, надеясь на Господа, побежим на них! А там уж – либо они нас растопчут, либо мы их прогоним. Ибо именно так поступали святые отшельники и старцы в пустынях Египта и Сирии.

С этими словами воздел Феодул руки к голове, одним взмахом растрепал свои чудные пшеничные кудри, скорчил рожу и возопил не своим голосом:

– А-а-а-а!

Монголы и Андрей – чудом ли Божьим, человечьим ли разумением – тотчас угадали, какая мысль на уме Феодула, и в подражание ему также взлохматили волосы и принялись орать, визжать и выть на разные голоса. И так, исторгая ужасные вопли, бесстрашно бросились они навстречу онокентаврам.

Те из стада, что были к путникам ближе остальных, от испуга присели и взбрыкнули в воздухе копытами. Человечья же их половина отозвалась на неожиданность криком. Дикие глаза онокентавров засверкали, мясистые ноздри вздулись, кулачищи застучали по широкой груди. Но в страшных волосатых лицах была растерянность, и миг спустя они отбросили колебания и обратились в бегство, задрав голые хвосты и подбрасывая на бегу высоко вверх гладкие крупы,

Двое из монголов, вскочив на коней, помчались следом, а прочие засмеялись от облегчения и снова расселись у костра. Один только Феодул все еще дрожал, чувствуя, как бродит в крови вдохновение. Но и оно вскоре улеглось, ибо Феодул был очень голоден. Он жадно схватил кусок бараньего мяса, когда ему предложили.

Спустя час вернулись и те два монгола, что погнались за онокентаврами. Они ехали неспешно, вдвоем на одной лошади, и пересмеивались между собой. Через седло второй было переброшено темное тело. Монголы спешились и захлопотали возле вьючной лошади. Прочие, не выпуская из рук недоеденных кусков, окружили вернувшихся и принялись шумно галдеть, хохотать, тыкать в поклажу пальцами и хлопать по шее моргающую на людей изумленную лошадь.

Подошли и Феодул с Андреем. Монголы уже сняли добычу, и Феодул увидел, что это онокентавр, убитый двумя стрелами – одна попала в человечье сердце, другая – в звериное. Теперь Феодул мог рассмотреть его без помех: и неестественно широкую грудь, и короткие волосатые ручищи, и клочковатую бороду. Человеческая половина онокентавра занимала Феодула куда больше, чем ослиная. Ослиная была обыкновенным онагром, необузданным и похотливым; человечья же представляла собой дикаря. Тот невеликий рассудок, который заключал в себе прочный череп с низким лбом целиком был поставлен на службу ослиным похотениям в чем не могло быть никаких сомнений. Таким образом, звериная природа в онокентавре, бесспорно, торжествовала над человеческой.

Монголы, не вдаваясь во все эти тонкости, быстро рассудили по-своему и поступили сообразно: отделив человечью половину, похоронили ее, завернув в войлочную кошму; звериное же тело освободили от шкуры и разделали, заготовив мясо для будущей трапезы. Невыдубленную шкуру положили рядом с могилой – в знак благодарности умершему за то, что дал отряду пропитание на несколько ближайших дней.

В степи уже стояли морозы. По ночам на землю ложилось ломкое белое покрывало, и утром жухлая трава хрустела под ногами. Впереди все явственнее вырастали горы. А свойство всяких гор таково, что сперва они только едва заметны вдали, а после не успеешь оглянуться, как уж надвинулись на тебя темной громадой и изжевали острыми зубцами весь горизонт.

Однако здесь Феодула ожидала приятность, поскольку отряд прибыл в широкую, хорошо возделанную долину, всю перерезанную небольшими каналами, отводящими воду из реки. И это позволяло орошать здесь землю, как требуется для нужд хозяйства, и выращивать фруктовые деревья, хлеб и виноград. Впрочем, в такое время года вода уже была скована льдом и вследствие этой природной ее особенности ничего орошать не могла.

Решили передохнуть в поселке. Феодул издали увидел его – неряшливое склопление домов, выстроенных по преимуществу из глины. И хотя Феодул не одобрял кочевого образа жизни, которому привержены монголы, он не мог не признать, что по сравнению с нарядными белыми юртами домишки выглядят куда как убого. Феодул сказал об этом Андрею. Толмач только поглядел на него странно и ничего не ответил.

Поселок был очень мал, но тем не менее считался городом и в качестве такового был записан в одной важной монгольской харатье. Последнее показалось Феодулу особенно странным, поскольку монголов труднее всего заподозрить в том, чтобы они каким-либо образом были привержены грамоте. Однако впоследствии Феодул узнал о пристрастии монголов все записывать и даже полагать, будто незаписанного как бы и не существует. Этому монголы научились у китайцев.

Поселок окружала невысокая глиняная стена. На стене на корточках сидело несколько человек в толстых черных халатах. Их лица были черны, словно от копоти, и сморщены в складки, а глаза ничего не выражали.

Навстречу монгольскому десятку, приближавшемуся без спешки, с немалой долей торжественности, столь же важно выехал высокий худой старик в сером ватном халате и с ним два служителя, один из которых нес при себе большие чаши, а другой – мешок, дурно пахнущий козлом, где булькало пойло.

Перед самым проломом в стене, обозначавшим ворота, обе процессии замерли. Старик высоко поднялся в стременах и прокричал несколько слов, после чего так же внезапно замолчал и уставился на сына темника, сильно вытянув жилистую шею. Сын темника выдержал порядочную паузу, после чего рявкнул что-то в ответ. В воздухе мелькнула чудодейственная дощечка с тигром, но столь же быстро и исчезла. Старик суетливо закивал, после чего служители проворно наполнили чашу питьем и подали ее сыну темника.

Тот выпил, не спеша отер губы, гулко рыгнул и, повернувшись, показал служителям на Феодула. Феодул поспешно надул щеки. Служитель тотчас подал и ему наполненную чашу. Феодул принял, а оба служителя немедля принялись, тужась и краснея, утробными голосами исполнять какую-то варварскую песнь, которой надлежало, по их замыслу, усладить слух гостя. Старик при этом как бы нехотя хлопал в ладоши. Феодул понюхал пойло, и его замутило. Дабы не оскандалиться, он задержал дыхание и начал мысленно твердить на память «Верую» – почему-то не по-латыни, а по-псоглавчески – и таким образом проглотил угощение. Проглотив же, рыгнул. Служители засмеялись, а толмач Андрей с кислым видом поморщился.

Везде на землях Батыя, а впоследствии и на землях великого хана Мункэ посольство великого Папы Римского в лице Феодула встречало самый радушный прием. Этому способствовали, во-первых, золотой тигр, а во-вторых – и в немалой, следует признаться, мере – сын темника, такой он был важный, толстый и гордый.

Вот и старик, правитель города, внесенного в монгольские харатьи и благодаря этому, бесспорно, существующего, пригласил посольство к себе, усадил на вытертые ковры, которых настелил на пол пять штук, один поверх другого, устроил праздник. В доме принимали только сына темника, Феодула и толмача, а прочих монголов снабдили живым бараном и сухим навозом для огня и предоставили им веселиться в меру их разумения во дворе.

Как и многие в этой долине, старик поклонялся поганому Магомету и потому избегал осквернять пищу прикосновением каких-либо орудий и левой руки и чрезвычайно ловко орудовал одной правой.

Разговор шел степенный, поучительный. Толмач нехотя переводил с набитым ртом:

– Спрашивает, видел ли ты великого Римского Папу.

– Скажи: а то как же! – жуя, отвечал Феодул. Впрочем, толмач и сам знал ответы и запросто мог вести беседу вместо Феодула, но вежливость требовала, чтобы говорил сам посланник. С тех пор как бывший причетник из Акры сделался послом великого Папы, ему не раз уже доводилось удовлетворять любопытство местных правителей, и Феодул старался делать это по мере сил добросовестно.

– Спрашивает, очень ли стар Папа.

– У этих басурман как считается? – уточнил на всякий случай Феодул у толмача. – Чем старше, тем лучше, или как?

Толмач кивнул.

Старик поднял вверх палец, перепачканный жиром, и что-то торжественное изрек. Феодул вопросительно поглядел на Андрея. Тот наспех проглотил кусок и сказал:

– Он слыхал, будто великому Папе уже триста лет.

– Скажи ему: не триста, а пятьсот. Пусть высечет палками по пяткам тех, кто говорил ему «триста».

– Зачем ты все время врешь, Феодул? – спросил толмач.

– А ты вот почем знаешь, что я вру? – огрызнулся Феодул. – Переводи!

Андрей, хмурясь, перевел. Старик, видимо, остался доволен ответом. Он покрутил головой, сказал «ц-ц-ц» и взял еще кусок баранины. Глядя, как ловко длинные темные пальцы заворачивают мясо в плоский хлеб, Феодул невольно позавидовал: несмотря на однорукость, которую лжеименное учение Магометово навязало старику на время трапезы, тот не чувствовал никакого неудобства.

Сын темника мало любопытного находил в беседе. Все это он уже не раз слыхал и потому безмолвно вливал в себя кислое пойло, с каждым глотком становясь все красней и спесивей.

Усвоив услышанное, старик возобновил расспросы. Поинтересовался морем. Какое оно?

– Скажи: как степь, но только везде вода.

Андрею, как и сыну темника, эти беседы тоже прискучили. А Феодулу – нет. Тот был готов без конца повторять одно и то же. Феодулу нравилось поучать, когда его слушали.

Старик оказался вдумчивым собеседником. Пошлепав в молчании губами, он с неожиданным приливом интереса задал следующий вопрос. Переводя, Андрей ехидно улыбался.

– Хочет знать: море – оно безбрежно или беспредельно?

Феодул и бровью не повел.

– Безбрежно, разумеется. Предел морю положен там, где за Геркулесовыми столпами виден панцирь черепахи, на которой покоится обитаемый мир.

И добавил, желая поразить своей ученостью не только легковерного старика, но и желчного Андрея:

– В начальные времена были святые отшельники, из любви к Богу жившие в пустыне. Они добирались до черепахи и смотрели вниз, но, по милости Божьей, ничего, кроме кишащих чудовищ, не видели.

– Аллах велик! – охотно изумился старик. И без всякой логической связи с предыдущей темой осведомился насчет короля франков – много ли у него добра.

– Скажи: дворец у короля франков построен из чистого золота, а постель вся сапфировая. И тысяча человек непрестанно стережет его покои.

Андрей вдруг плюнул и сказал:

– Ври ему сам, коли приспела такая охота, а мне недосуг. Я есть хочу.

Феодул бессильно пригрозил толмачу гневом Батыя, плеткой и карами со стороны Папы Римского. Но угрозы пропали втуне. Сын темника сильно раздулся от выпитого и теперь благодушествовал, поводя вправо-влево сонными заплывшими глазками. Старик впал в задумчивость, жевал губами и время от времени сам с собою говорил «ц-ц-ц». Его очень удивили рассказы Феодула. Со двора доносились дикие выкрики монголов – там жарили барана.

Как и другие правители, старик одарил посольство великого Папы, преподнеся Феодулу медное блюдо, трех баранов и корзину розовых мороженых яблок. Конечно, Феодул вынужден был большую часть даров отдавать спесивому сыну темника; однако кое-что все же оставалось в собственности самого Феодула и тем самым невольно наводило на мысль о том, что считаться посланцем великого Папы в землях монголов куда более прибыльно, нежели оставаться просто Феодулом.

Только такие беседы, приятно сдобренные подарками, и разнообразили путь. Усталость и голод донимали Феодула, но пуще всего страдал он от холода. Шуба, поднесенная ему в стане Батыя, словно чуяла, что не хозяйские плечи укутывает, и грела скверно. И думал Феодул, что с ним это происходит от нехорошего разлада, который случился между ним, Феодулом, и остальным миром. Однако утешал себя мыслью о том, что рано или поздно все неприятности должны будут завершиться, к вящему для всех удовлетворению, поскольку в конечном счете Феодул страдает здесь за христианскую веру.

Они поднимались по горным тропам и спускались в долины и везде видели разрушенные монголами города и замки, поскольку пастбища в этих краях хороши, а в городах и, замках монголы не находили большого проку. И оттого по развалинам бродили бесчисленные стада.

В одном месте Феодул видел нескольких окаменевших людей и был весьма устрашен их видом. Сын темника сказал, что эти люди окаменели больше тысячи лет назад и что о них тоже написано в той харатье, где сочтены все богатства монгольских земель. Говоря так, он презирал Феодула за неосведомленность.

Тем же вечером Феодул сказал Андрею: дни, когда уже ни ты сам, ни дорога твоя, ни все встреченное тобою по пути не имеет ни смысла, ни интереса, и тогда поневоле обращаешься мыслями к иным людям и иным путям. Вид этих окаменевших людей навел меня на мысль о василиске. И вот что я скажу тебе, Андрей: нам, слабым и грешным, нам, трусам и маловерам, надлежит остерегаться встречи с подобным гадом. Но там, где я провел долгие годы, то есть в Святой Земле, – там жили святые отшельники, которые умели обходиться и с гадами. Узнай же, к примеру, что жил там некогда один святой старец, и пошел он однажды за какой-то надобностью в пустыню, где и встретился ему василиск. И тогда, видя, что нет ему спасения, воззвал старец к Богу и сказал: «Господи! Или ему жить, или мне». И василиск тотчас расторгся. У нас же нет такой веры, и оттого-то страшен нам василиск.

Андрей, выслушав, проворчал:

– Пора спать.

А сам полночи не спал и наутро нехотя признался, что все это время помышлял о василиске.

То обстоятельство, что толмача Феодулу дали далматинца, было чрезвычайно некстати, ибо далматинцы исстари славились сволочным характером и тяжелыми нравами. Вот что писал об отечестве своем урожденный далматинец Евсевий Иероним, пресвитер, которого латинники чтут за святого, а константинопольские греки признают лишь блаженным, но отнюдь не совершенно святым:

«Отечество мое, – говорил отец Иероним, – есть средоточие невежества и грубости, где чрево служит богом, живется со дня на день, без думы о будущем, и святее тот, кто богаче. Для нежных губ выращивается салат, осел же довольствуется тернием. Так и в Далмации: по сосуду и крышка – и священство наше ничуть не лучше мирян. Слабый кормчий управляет там кораблем с течью, а слепой ведет слепых в яму – отсюда все беды, у нас проистекающие».

Сомневающихся в нашей правдивости отсылаем к переписке Евсевия Иеронима Стридонского, письмо к Хромацию, Иовиниану и Евсевию от 374 года. Там еще много разного сообщается о Далмации, однако все эти занимательные подробности никак не являются предметом нашего нынешнего повествования.

Немало чудес встретил Феодул на пути в Каракорум. И понимал он, что входит в пределы полночные, откуда до края земли и панциря черепахи рукой подать. Однако и здесь, не доходя еще до черепахи, хватало различных страшных див.

И вот однажды задул сильный ветер, так что даже монголы начали говорить «фу» и отворачивать лица. Сын темника сказал, что впереди вот-вот откроется большое море. И действительно, вскоре земля расступилась и показалось огромное море, безбрежное, но не беспредельное. Ледяные волны высоко вздымались под ветром и набрасывались на берег, источая пену, точно бешеные псы. А вдали, почти у самого горизонта, был виден посреди этого моря скалистый остров.

Феодул с Андреем подошли к берегу, желая узнать, пригодна ли здешняя вода для питья, ибо кислое молоко, которым обыкновенно утоляли жажду монголы, казалось им непереносимой дрянью, едва ли приличной для употребления христианами.

Держась друг за друга из опасения, как бы ветер не унес их в море, они подобрались как можно ближе к воде, и Феодул бросил в волны полотенце. Волны почти тотчас вернули ему полотенце намоченным. Феодул пососал уголок и нашел, что здешняя вода хоть и солоновата, но вполне сносна и ее можно пить. После этого он приказал Андрею набрать этой воды в бурдюки, хорошенько прополоскав их предварительно.

Андрей посмотрел на волны, на темное небо и молча направился назад, к своей лошади. Феодул пошел за ним следом. Тогда Андрей вдруг остановился, повернулся к Феодулу и сказал:

– Я не слуга тебе, а толмач.

Хотел было Феодул наговорить Андрею и того, и этого, но вдруг увидел он на берегу, в высушенной и выстуженной осоке, нечто такое, от чего сразу позабыл и о воде для бурдюков, и о досаде на строптивого далматинца. Дернул того за рукав и шепнул от волнения сипло:

– Гляди-ка, Андрей, что это там такое на берегу?

И оба побежали смотреть. У Феодула отчего-то немели руки, словно ему предстояло увидеть сейчас нечто страшное.

Но если оно и было когда-то страшным, то те времена уже миновали, ибо теперь оно было мертво. Лежало себе тихонечко в сухой траве, свернувшись клубком, будто спало. Но одна рука была откинута в сторону, и видны были посиневшие неживые пальцы.

– Не трогай его, – попросил Андрей, вздрагивая.

Феодул, не отвечая, присел на корточки и перевернул существо на спину. В Акре Феодул был Раймоном, а Раймон де Сен-Жан-д’Акр был монахом – вот почему Феодул иногда совершенно не боялся ни смерти, ни мертвецов, ни даже чудищ.

Открылось спрятанное в густой шерсти страдальчески сморщенное голое личико. Оно было узкоглазым, похожим на монгольское, с широкими ноздрями, но лишенным какого бы то ни было рта.

– Чудны дела Твои, Господи, – прошептал Феодул.

А Андрей сказал:

– Должно быть, он из тех, кто обитает на том острове. Я слышал о таких, которые не имеют рта, а питаются запахом и для того весьма искусно составляют благовония, потому что у них пахучие вещества считаются тем же, чем у нас всякие яства. Многие земные владыки отдали бы огромные богатства ради того, чтобы заполучить к своему двору такое существо – ведь благовония дорого ценятся во всем мире.

Феодул задумчиво глядел на мертвеца, прикидывая, не предпринять ли в самом деле охоту.

– А есть ли средство поймать одного такого, ничем ему не повредив? – спросил Феодул.

– Их ловят на запах, – ответил Андрей. – Так я слышал от одного старика, жившего при дворе Батыя. Старик еще говорил, что поймать их проще простого. Нужно только пробраться на этот остров, а там я научу, как поступать.

Он еще раз посмотрел на неживое существо и поежился, а Феодул подтолкнул Андрея в бок:

– Идем, идем. Скажи монголам, что надо добыть лодку. Это – для великого хана.

– А с мертвецом что делать?

После короткого раздумья Феодул ответил:

– Доставим его на остров. Пусть сородичи его и хоронят по своим обычаям. Не нам же мерзлую землю для него долбить.

Сын темника слушал толмача невнимательно – как вообще монголы слушают всякого незначительного человека. Несколько раз посреди разговора вдруг принимался что-то обсуждать и обсмеивать с другими монголами, а о Феодуле с толмачом словно бы и забывал. Но Феодул упорно стоял на своем, и в конце концов сын темника принялся кричать на Феодула. Прочие при этом шумно переговаривались, оглаживая лошадей и словно бы занятые спором: которая из этих некрасивых лошадок с короткими монхатыми ногами лучше. Когда сын темника выдохся и, отдуваясь, замолчал, вместо Феодула ответил ему Андрей. Потемневшее одутловатое лицо монгола вдруг расплылось в глуповатой улыбке. Он задал Феодулу несколько быстрых вопросов, один за другим, и на все получил от толмача утвердительный ответ. Тут сын темника рассмеялся, хлопнул Феодула по плечу и обратился к прочим монголам. Те, не дождавшись даже окончания его речи, разом загомонили, и Феодулу показалось, что они как будто ссорятся, но затем трое из десятка куда-то умчались и вернулись спустя довольно короткое время с известием о находящемся поблизости поселке, где имеется лодка.

Поселок еще издали поразил Феодула тем, что на самом видном его месте стояла маленькая церковь – как положено, с крестиком на крыше. Это несказанно обрадовало Феодула.

Сын темника неторопливо двинулся осматривать поселок. Его лошадь то и дело останавливалась, обводя равнодушными глазами неинтересные картины, открывающиеся перед ней: растянутые на берегу сети, разбросанные как попало домишки, между которыми на веревках под камышовыми навесами сушилась бесконечная рыба.

Чувствуя непонятное волнение, Феодул зашел в храм. Снаружи церковь выглядела убого, внутри же казалась мрачной, как могила. Голые каменные стены пахли погребом. Не столько даже погребом, сколько плохо отмытым бочонком из-под сметаны. Всего убранства там и было, что несколько серых от пыли полотенец, висящих на стене, простой деревянный крест посреди помещения и железка, привешенная к потолку напротив окна, – здесь пользовались, по старинному греческому обычаю, билом вместо колокола.

Феодул осмотрелся и принялся вздыхать: хоть и похож на склеп, а все же храм Божий; скучал Феодул без службы и святого причастия. И вот решился он сам себе доставить великую радость и для того призвать сюда священника: путешествующему не должно быть отказа, тем более в подобном деле.

С этим-то намерением схватил Феодул било и ну лупить по железке, подняв ужаснейший трезвон. Спустя некоторое время в храме показался какой-то человек в лохматой шубе, по виду сильно пьяный, и спросил Феодула о чем-то хриплым голосом. Феодул бросил било, высунулся в окно и закричал во всю мочь:

– Андрей!!!

Далматинец обнаружился под самой стеной, где искал укрытия от ветра. Поначалу он наотрез отказывался покидать свое убежище, но, видя отчаяние Феодула, нехотя зашел в храм и вступил в пререкательства с пьяным в шубе. Феодул нетерпеливо ждал и наконец не выдержал, вмешался:

– Что он говорит-то?

– Говорит, что он священник. Готов помочь тебе. Предлагает пузырек освященного масла за три марки серебром и готов принять исповедь за пять.

– Пять – чего? – не понял Феодул

– Марок серебром.