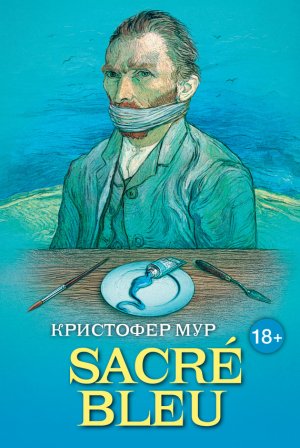

SACRE? BLEU. Комедия д’искусства Мур Кристофер

— А далеко ли ты ушел?

— Года на три. Да, три года. Жюльетт вся светится.

— Ну еще бы, — сказал Профессёр. — Но тебе нужно идти дальше, глубже, вниз по лестнице, пока снова не увидишь Красовщика. Ниже, ниже, обратно в прошлое.

— Я его вижу!

— А далеко ли ты ушел?

— Я еще маленький. Лет четырнадцать.

— И тебя втайне возбуждают монахини в школе? — поинтересовался Анри.

— Нет, монахинь тут нет, — ответил Люсьен.

— Тогда, наверное, только у меня так, — вздохнул Тулуз-Лотрек.

— Не только, — кратко отозвался Профессёр, но распространяться не стал. — Дальше, Люсьен. Что ты видишь?

— Раннее утро, идет дождь. Я ходил под дождем, но теперь я под крышей. Она очень высоко и стеклянная.

— А где эта крыша?

— Это вокзал. Это Сен-Лазар. Я нес три мольберта и ящик с красками для месье Моне. А он пока еще стоит под дождем и разговаривает с Красовщиком. Красовщик не может загнать своего осла под навес вокзала. Месье Моне говорит, что у него нет денег на краски. Говорит, что перенесет на холст ярость дыма и пара. Красовщик протягивает ему тюбик ультрамарина. Говорит, что лишь так и можно, а Моне заплатит ему как-нибудь потом. Я не слышу, что Красовщик говорит дальше, но месье Моне над ним смеется и берет у него краску.

— А Красовщик с девушкой? — спросил Анри. — Ты девушку какую-нибудь видишь?

— Да. Но не с Красовщиком. Близко. Она внутри вокзала. Но еще слишком рано, вокруг почти никого нет.

— Как она выглядит?

— Не видно. Она держит зонтик, лица не разглядеть. Маленькая, худенькая. Но по платью и осанке видно, что совсем юная.

— А ближе подойти ты не можешь? — спросил Профессёр. — Попробуй ее разглядеть получше.

— Я ставлю мольберты и подхожу к ней. Она выглядывает из-под зонтика, а потом быстро уходит… к выходу на рю де Ром. А когда ступает под дождь, зонтик приходится поднять. Да, она совсем юная. Хорошенькая.

— Ты ее знаешь?

— Грудь успел потрогать? — спросил Анри.

— Месье Тулуз-Лотрек, прошу вас, — вмешался Профессёр.

— А что? Это же иллюзия, тут не бывает никакой благопристойности.

— Это Марго, — сказал Люсьен. — Девушка, которую писал месье Ренуар в «Галетной мельнице». Она склоняется к Красовщику и что-то говорит ему за зонтиком. Они уходят вместе по бульвару. Попробую пойти за ними.

Париж, 1877 г. Вокзал Сен-Лазар

— Я — художник Моне, — объявил Моне начальнику вокзала. Носильщик, вручивший тому визитную карточку художника, так и остался стоять у начальственного стола, замерев в полупоклоне перед таким великолепным господином. Люсьен переминался с ноги на ногу в дверях, пуская слюни, как ему и было велено, возился с тремя мольбертами, ящиком красок и еще одним, громоздким — носить непросохшие холсты.

Моне был в бархатной куртке и шелковом жилете, препоясанном золотой часовой цепочкой, запястья драпированы кружевными манжетами, шея повязана черным шелковым платком, заколотым булавкой с жемчужиной. До последнего дюйма особа благородная, денди и повелитель вселенной. Правда, лацкан куртки у него немного топорщился — под ним в нагрудном кармане скрывался недоеденный багет, остаток завтрака, который ему прислала мамаша Лессар, ибо денег на еду у него не было.

— Я решил запечатлеть ваш вокзал, — продолжал Моне. — Должен признать, я разрывался в сомнениях, не отправиться ли мне на Гар-дю-Нор, но потом решил, что в вашем больше характера. Поэтому честь выпала вокзалу Сен-Лазар.

Начальник, худой, нервный и лысоватый — такие мужчины сложены быть бюрократами, — весь смешался. Встал за своим начальственным столом, весь в клетчатом костюме охряного оттенка, зашелестел бумажками так, словно что-то на этом столе могло подтвердить ценность вверенного ему вокзала.

— Это — мой ассистент Люсьен, — провозгласил Моне, развернулся и зашагал из кабинета в огромный зал. — Он простак, но я позволяю ему быть моим носильщиком, чтобы он не голодал. Не тревожьтесь, если вдруг заметите, как он ест краску. Я выделяю ему полтюбика в день.

— Bonjour, — хлюпнув слюнями, выдавил Люсьен.

Начальник вокзала и носильщик с неловкостью во взглядах кивнули мальчику и протиснулись мимо него в дверной проем, словно, даже коснувшись его, можно отравиться. Вслед за художником они вывалились на перрон под большие часы.

— Я желаю запечатлеть пар и дым, ярость паровозов, что готовятся к отбытию. Я напишу туман, понимаете, перенесу на холст такое, что никогда никуда не переносилось.

Начальник вокзала и носильщик согласно кивнули, но иначе не шевельнулись — казалось, и не намерены, будто повадка художника их ошеломила.

— Люсьен, устанавливай мольберты, — произнес Моне, показывая, где: — Там! Там! Там!

От лая этих приказов начальник вокзала, похоже, встрепенулся и сбросил одурелость. Разумеется, чтобы получился пар, топки в паровозах следует разжечь.

— Загоните двенадцатый под крышу. Машинистам держать локомотивы под парами.

— Мне нужно, чтобы все выпустили пар разом, — сказал Моне.

— Пар выпускать по моей команде, — рявкнул начальник носильщику, и тот заспешил прочь по перрону. А Моне начальник сказал: — Месье, не могу ли я предложить вам удовольствоваться одним паровозом под парами за раз. В такую влажную погоду, как сегодня, весь вокзал может оказаться в тумане, и вы не сможете ничего запечатлеть.

— Прекрасно, мне нужен ураган пара. Призрак Тёрнера перевернется в гробу от той бури, что я сегодня запечатлею, — ответил Моне. — Дайте мне знать, когда все будет готово.

Из ящика он вытащил палитру и принялся накладывать на нее краски, а Люсьен тем временем укрепил загрунтованные холсты на мольбертах и, воздев бровь, посмотрел на хозяина, ожидая одобрения.

Моне постоял за каждым по очереди, прикинул, как с этих точек смотрится вокзал, поправил их, чтобы перспектива с каждого открывалась почти одинаковая. Затем взял широкую плоскую кисть, обмакнул ее в чашку скипидара на палитре, набрал свинцовых белил, а уголок обмакнул в ультрамарин Красовщика. Через секунду он уже заливал верх каждого холста голубым, переходя от одного этюдника к другому и обратно.

— Но, месье Моне, — не понял Люсьен, — поезда же еще не готовы. Как вы можете ловить миг, если этот миг еще не наступил? — Ну вот и как ему учиться у мастеров, если они меняют свой художественный метод, не предупредив? Моне раньше не подцвечивал холсты перед началом работы — по крайней мере, Люсьен за ним такого никогда не замечал.

— Ты просто смотри, Люсьен. И не забывай слюни пускать, когда вернется начальник.

«Месье Моне рехнулся», — подумал мальчик. Ну, не вполне, конечно, но посторонние наверняка сочли бы это предприятие безумным. Люсьен сидел рядом, когда Моне и Ренуар пили кофе у них в булочной вскоре после первой выставки импрессионистов. Тогда один рецензент написал: «Месье Моне, похоже, рассматривает весь мир через облако тумана».

— Я им покажу, — сказал тогда другу Моне. — Я напишу им настоящий туман.

— Ты спятил, — ответил ему Ренуар.

— Сам увидишь.

— Ты и впрямь думаешь, что получится?

— Откуда мне знать? — ответил Моне. — Этого раньше никто не делал.

А на вокзале паровозный дым уже клубился под стеклянным потолком и обширными волнами выкатывался в утреннее небо. Люсьен переводил взгляд с холста на паровоз, потом снова смотрел на холст. Он и раньше видел, как Моне накладывает краски с безумной, неистовой точностью, — художник писал гораздо быстрее своих собратьев по цеху, — но совершенно не мог понять, как тому удастся запечатлеть такую эфемерную субстанцию, как пар локомотива.

Заметив, что начальник вокзала смотрит на него с другого перрона, Моне взмахнул кистью, подкрашенной ультрамарином. Начальник, в свою очередь, подал сигнал носильщикам, а те замахали машинистам на каждой линии, и три паровоза — один под крышей вокзала и два на сортировке — выпустили гигантские тучи пара и дыма, а свистки их разнеслись над всем городом.

Моне писал. Люсьен стоял у него за спиной, пытаясь смотреть, учиться, и видел, как каждый холст надстраивается: художник переходил от одного к другому и накладывал синие, зеленые и коричневые тона, темные линии, очерчивавшие паровозы и огромную крышу, вздымавшуюся из пастельного. Снова дали свистки, и Люсьен глянул на большие вокзальные часы над кассами. Прошло полчаса.

Моне отошел от трех завершенных картин и еще раз оглядел всю сцену — не пропустил ли какой детали.

— Складываем холсты и пакуем их в ящик, Люсьен, — сказал он. — Пора вернуть начальнику его вокзал.

Он сунул палитру в пазы ящика с красками и сложил кисти в жестяной поднос, чтобы Люсьен их потом вымыл, после чего вытер руки и вальяжно зашагал к кабинету начальника вокзала благодарить.

Люсьен открыл ящик, чтобы положить новые картины. Внутри этот ящик был снабжен направляющими рейками, которые не давали картинам соприкасаться при переноске. Трогать их можно будет только через неделю, а то и две, а лакировать — и вовсе через несколько месяцев, раньше они не высохнут.

В ящике уже лежало три работы. Нет, тут что-то не так. Люсьен вытянул верхнюю картину по рейкам. Да, краска свежая, нарисован вокзал. Скипидаром еще пахнет. Он потрогал краску у края холста — это место все равно закроется рамой. Еще влажная. Моне как-то удалось написать шесть картин за полчаса. Когда Люсьен сложил все работы, разобрал мольберты и начерно вымыл кисти скипидаром и льняным маслом, Моне уже стоял рядом и ухмылялся.

— Вам удалось, — сказал Люсьен. — У вас по правде получилось.

— Да, — ответил Моне.

— Как вам это удалось? — спросил Люсьен.

Но художник не удостоил мальчика ответом, а просто взял ящик с готовыми работами.

— Ну что, пойдем? Ренуар как раз заканчивает завтракать. Мне кажется, ему стоить показать, на что способен безумец.

Он вывел Люсьена из вокзала на бульвар, помедлив лишь затем, чтобы от дождя потуже надвинуть шляпу.

* * *

Профессёр вывел Люсьена из транса:

— Три, два, один — и ты просыпаешься.

— Не может такого быть, чтоб ты это правильно запомнил, — сказал Анри.

Люсьен оглядел замызганную гостиную Профессёра и заморгал, словно глаза ему резал яркий свет дня.

— По-моему, правильно, — ответил он.

— Я видел один вокзал Сен-Лазар у Моне, — сказал Тулуз-Лотрек. — Мне кажется, даже великий Моне не мог и одну за полчаса написать, не то что шесть. Ты ошибся, когда вспоминал.

— Вопрос в том, — произнес Люсьен, — почему я вообще это помню. Там был Красовщик, там была Марго, но Профессёра интересовали воспоминания о Красовщике, а не о том, как Моне писал вокзал.

— Быть может, деталей добавил твой рассудок, — сказал Профессёр. — Память у нас иногда подчиняется логическому повествованию, и чтобы в нем был смысл, сама конструирует какие-то подробности. Например, период времени стягивается.

— Но я ничего не конструировал. Я ничего этого и не помнил раньше. Со временем произошло что-то странное, и виной тому краска. Той же синей, которой ты покрасил часы, Моне расцвечивал холсты. И повлияло это не на мою память, а на реальность.

— Откуда ты знаешь? — спросил Анри.

Люсьен залпом выпил demitasse бренди, которую ему налил Тулуз-Лотрек, и поставил чашку на столик.

— Потому что дождя нет.

— Не понял, — произнес Профессёр.

— Посмотри на свои плечи. Потрогай макушку. Вы оба попали под дождь. И я тоже.

Их, конечно, не до нитки промочило, но головы и плечи действительно были влажны, словно они бежали под дождем к фиакру. Анри осмотрел ботинки — на тех тоже еще не просохли капли влаги.

— В Париже дождя не было уже несколько недель, — сказал Анри.

— А у меня в гостиной — еще дольше, — добавил Профессёр.

— Шесть картин за полчаса, — произнес Люсьен.

— Да, но о чем все это нам говорит? Что это значит? — поинтересовался Профессёр.

— Это значит, что Люсьен не способен внять голосу разума и вести себя, как подобает курице, если его гипнотизируют, как любого нормального человека, — высказался Анри.

— Это значит, что я должен навестить Моне, — сказал Люсьен. — Еду в Живерни первым же завтрашним поездом.

— Я с тобой не могу, — покачал головой Тулуз-Лотрек. — Мне в Брюссель надо. Меня на выставке Двадцатки показывает Октав Маус. Мне там надо быть.

— А есть такой художник — Октав Маус? — спросил Профессёр.

— Он адвокат, — ответил Анри.

— А, тогда логично, — успокоился Профессёр.

— Нет, — ответил Люсьен. — Октав Маус — все равно дурацкое имя, даже для адвоката. Сотри синьку с часов, профессор, она вредит рассудку.

* * *

Перед самым рассветом Красовщик стоял с Этьенном у путей Гар-де-Льон и ждал поезда, сутки назад вышедшего из Турина, а до этого — из Генуи. В поезде ехали пигменты, которые только что выковыряли из недр Италии: рыжие глины и умбра из Сьены, красные, желтые и оранжевые охры из Вероны, Неаполя и Милана. Большинство красовщиков готовы были ждать, пока оптовики не доставят измельченные минералы к ним в мастерские, но Красовщик сам хотел выбрать те грубые породы, из которых родятся его краски. Силой его была Священная Синь, но благоволил он ко всем оттенкам. Некоторые ритуалы он даже проводил, готовя другие краски — не потому, что это было обязательно, а потому, что пугало горничных.

Тормозные колодки зашипели и пронзительно заскрежетали, колоссальный зверь остановился — и тут Красовщик заметил у путей еще одного человека: с эспаньолкой, в светло-сером костюме из шотландки, а шляпа его была слишком уж элегантной для грузчика или носильщика. А кроме них и Красовщика никто больше не заходил так далеко от пассажирских перронов. Человек носил pince-nez и, казалось, сейчас вглядывался в борта вагонов, стараясь прочесть надписи на них.

— Вы чего ищете? — спросил Красовщик.

— Мне сказали, это поезд из Италии, — ответил мужчина, подозрительно поглядывая на канотье осла. — Я ожидаю поставки разноцветных глин, но не знаю, где их искать.

— Вероятно, здесь, — ответил Красовщик, показывая на вагон, в котором, он был уверен, ничего подобного не везли. — А вы художник?

— Да. Зовут Жорж Сёра. Моя карточка.

Красовщик взглянул на картонку и протянул Этьенну, который счел, что на вкус она недурна.

— Это же вы написали такую большую картину с обезьяной в парке.

— Парк там был крайне велик, а обезьяна — очень маленькая. «Воскресный день на острове Гранд-Жатт». Вся картина была о размещении цвета.

— Мне обезьяна понравилась. А краски надо покупать у красовщика.

— Я работаю чистыми цветами, — ответил Сёра. — По теории Шеврёля о том, что цвет смешивается в глазу, а не на холсте. Пятна дополнительных цветов, размещенные рядом, вызывают в уме смотрящего инстинктивную и эмоциональную реакцию — вибрацию, если угодно. Если пачкать краски на палитре, такого действия не достичь. Мне нужны оттенки как можно более грубые.

— Чепуха какая-то, — проворчал Красовщик.

— Шеврёль — великий ученый. Первый в мире теоретик цвета, а кроме того — изобрел маргарин.

— Маргарин? Ха! Масло без вкуса и цвета. Да он шарлатан!

— Он уже умер.

— Вот видите? — ответил Красовщик, явно полагая, что все доказал самим фактом собственной живучести. — Свои чистые краски надо покупать у красовщика. Тогда у вас будет больше времени писать.

Сёра на это лишь улыбнулся и пристукнул тростью по кирпичу полотна.

— А вы сами, я полагаю, и есть красовщик?

— Я — Красовщик, — ответил Красовщик. — Только лучшие глины и минералы, никаких примесей, мешается под заказ, растворитель по вашему выбору. Мне вот нравится маковое масло. Не желтеет. Как маргарин. Но если хотите льняного или орехового, тоже имеются. — И Красовщик постучал костяшками пальцев по большому деревянному ящику, взваленному на круп Этьенна.

— Позвольте взглянуть, — произнес Сёра.

Красовщик с трудом стащил ящик с ослиной спины и раскрыл его на кирпичах прямо рядом с путями.

— Синяя у меня закончилась, но если желаете, доставлю вам в ателье. — И Красовщик протянул художнику тюбик неаполитанской желтой.

— Прекрасно, — сказал Сёра, выдавив червячную головку краски и поворачивая тюбик, чтобы она поиграла в лучах восходящего солнца. — Мне кажется, такая сойдет. Не очень-то мне и хотелось весь день пигменты крошить, знаете. Как вас зовут?

— Я Красовщик.

— Я понимаю, но зовут вас как? Как мне вас называть?

— Красовщик, — ответил Красовщик.

— Но фамилия у вас есть?

— Красовщик.

— Понятно. Вроде Медника или Плотника. Старое семейное ремесло, стало быть? А по имени как?

— Я, — ответил Красовщик.

— Вы очень странный субъект, месье Красовщик.

— Вам женщин же тоже нравится рисовать, не только обезьян, верно? — спросил Красовщик с таким жестом, который вовсе не походил ни на какое рисование.

Девятнадцать. Темный сазан Живерни

Мамаша Лессар приготовила корзинку с хлебом и булками Люсьену в Живерни.

— Привет мадам Моне передавай от меня, и деткам тоже, — сказала матрона, бережно укладывая круассаны на ложе белых кухонных полотенец. — И напомни месье Моне, что он транжира и шалопай, пусть в булочную к нам непременно заходит, как будет в Париже.

Режин остановила брата уже в дверях и поцеловала в щеку.

— По-моему, тебе не стоит никуда ездить, ты еще не оправился, но я очень рада, что ты не ищешь эту кошмарную женщину.

— Ты единственная кошмарная женщина, которой есть место в моей жизни, — ответил Люсьен и тоже обнял сестру.

До Вернона с Гар-дю-Нор езды было два часа, и всю дорогу Люсьен просидел рядом с молодой мамашей. Она с двумя малютками-дочками, разряженными, как куколки, ехала в Руан. Люсьен набрасывал их в блокноте, болтал и смеялся с ними, и люди, ходившие по вагону мимо, улыбались ему и желали доброго дня. Он вообще уже начал думать, что пока сидел взаперти в мастерской с Жюльетт, у него выработалась какая-то новая разновидность волшебного шарма, хотя на самом деле и от него самого, и от его корзинки просто пахло свежим хлебом, а людям это нравится.

От станции в Верноне он прошел две мили по сельским просторам до Живерни — скорее не деревушки, а пригоршни маленьких ферм, которым просто выпало вместе высыпаться на берег Сены. Дом Моне размещался на солнечном всхолмье над рощей высоких ив, которая раньше была болотом, а художник превратил его в свой сад с двумя прудами, где росли кувшинки. На их слиянии была перекинута арка японского мостика. Сам дом представлял собой крепкую двухэтажную конструкцию, оштукатуренную розовым, с зелеными ставнями.

Мадам Моне — фактически еще не мадам Моне — встретила Люсьена в дверях. Алис Ошеде, высокая, элегантная темноволосая женщина, только начинавшая седеть, была женой одного из покровителей Моне, банкира. С художником она жила уже пятнадцать лет, но женаты они не были. Некогда Моне поселился в имении Ошеде на юге, писал ему на заказ, но банкир внезапно обанкротился и бросил семью. Моне и его жена Камилль пригласили Алис и четверых ее детей к себе, и те дети и двое его собственных сыновей росли вместе. Даже много времени спустя после смерти Камилль, когда они с художником стали парой, Алис, ревностная католичка, продолжала настаивать на притворстве — у них-де чисто платонические отношения. Спальни тоже до сих пор были раздельные.

— Какие славные, Люсьен, — сказала она, приняв корзинку хлеба. Ее дочь-подросток Жермен тут же уволокла подарок в кухню. — Вот нам всем вместе и будут к обеду. А Клод в саду, пишет.

Она провела гостя через весь дом — вестибюль и столовая в нем были выкрашены в ярко-желтый. Почти все стены увешаны японскими литографиями в рамах — Хокусай, Хиросигэ, — а между ними затесались отдельные Сезанны, Ренуары или Писсарро: оттеняли их собой — ну, или наоборот. Проходя, Люсьен краем глаза глянул в большую гостиную: там все стены от пола до потолка были увешаны работами самого Моне. Но молодой человек не осмелился зайти: перед работами мастера легко было застрять надолго, Алис меж тем уже поджидала его на заднем крыльце. Весь сад она обвела рукой так, точно вводила в рай только что вознесшуюся душу.

— По-моему, сегодня он будет у мостика, Люсьен.

Тот прошел через весь сад за домом — один ряд цветов за другим, они цвели и над землей на треногах и шпалерах: от самой лужайки до уровня глаз там не было ничего, кроме цвета. Розы, маргаритки, георгины с тарелку величиной — все необузданно смешивались красками, если не видами, и никаких градаций цвета, никаких розовых рядом с красными, сиреневых рядом с лиловыми, сплошь контрасты размеров и оттенков, синие над желтыми, оранжевые среди пурпурных, красные в обрамленье зелени. Люсьен понял, что из любого окна с задней стороны дома взору открывалась палитра самой природы, выплеснутая на весь пейзаж. То был сад, разбитый художником для художника. Его создал человек, влюбленный в цвет.

Из курганов цвета он вынырнул в прохладную ивовую рощу и там, у двух зеркально-бездвижных прудов с кувшинками нашел Моне у мольберта. Люсьен не стал даже пытаться подойти к учителю украдкой, нет — он намеренно зашоркал ногами по тропе и принялся откашливаться в добрых двадцати метрах. Моне быстро глянул на него из-под широких полей соломенной шляпы садовника и опять обратился к холсту. Законченная картина стояла у ствола ивы поблизости.

— И что ж, Люсьен, привело тебя к нам в деревню?

В голосе художника слышались радушие и теплота, но работу он не прервал ни на миг. Люсьен не обиделся. Однажды работая над своим огромным «Завтраком на траве» у леса Фонтенбло, для которого ему позировали Фредерик Базилль и его собственная возлюбленная, Камилль, Моне так увлекся, что не заметил, как на опушку выбежала тренироваться команда атлетов. Каково же было его удивление, когда неловко пущенный одним метателем диск раздробил ему лодыжку. Базилль потом написал портрет больного Моне — с ногой на вытяжке.

— Девушку ищу, — ответил молодой человек.

— В Париже, что ли, все вышли? Ну, девушка из Нормандии тебе не повредит.

Люсьен смотрел, как мастер кладет цвет — белые и розовые краски кувшинок, серо-зеленые отражения ив, приглушенную умбру и синевато-серые оттенки неба в воде. Моне работал так, словно вообще ни о чем не думал: его ум был лишь проводником для передачи цвета от глаза к холсту. Так судебный стенограф может записать весь процесс, и каждое слово, уловленное его ухом, останется на бумаге, но он понятия не будет иметь, что именно происходило в зале. Моне выучился быть машиной, жнущей цвет. С кистью в руке он уже был не человеком, отцом или мужем — он был устройством с единственной целью: как сам всегда рекомендовался — художником Моне.

— Не любую девушку, — сказал Люсьен. — Одну. И чтобы найти ее, мне нужно спросить у вас про синеву.

— Тогда, надеюсь, ты у нас погостишь недельку, — ответил Моне. — Я велю Алис приготовить тебе комнату.

— Да не про синеву вообще, Oncle. Про ту синюю краску, что вы брали у Красовщика.

Рука Моне замерла. У Люсьена не было сомнений — художник знал, у какого именно Красовщика.

— Значит, ты писал этой краской?

— Писал.

Моне повернулся на табурете и отогнул поля шляпы, чтобы посмотреть на булочника. Его длинная черная борода седела, но голубые глаза горели той истовой одержимостью, от которой Люсьену всегда казалось, что его самого раздели догола и сейчас устроят непонятный осмотр. Пришлось отвести взгляд.

Художник произнес:

— Я же запретил тебе покупать у него краски.

— Нет, не запрещали. Я вообще не помнил вас с ним вместе до вчерашнего дня.

Моне кивнул:

— Так с Красовщиком и бывает. Рассказывай.

И Люсьен рассказал Моне о Жюльетт и о синей ню, об Анри и Кармен, о том, как они потеряли память, о гипнотическом трансе Ле-Профессёра и призрачном дожде у них на плечах, о смерти Винсента Ван Гога и его письме Анри, о том, как Голландец боялся Красовщика и пытался скрыться от него, уехав в Арль.

— Так теперь, ты считаешь, его уже нет? — уточнил Моне.

— Ни его, ни Жюльетт, а мне ее нужно найти. Вы же знаете, Oncle, правда? Когда вы писали тот вокзал Сен-Лазар — шесть картин за полчаса, — вы же знали?

— Не полчаса, Люсьен, а четыре. Для меня прошло четыре часа, а то и больше. Тебе же известно, как течет время, когда пишешь.

— Я смотрел на вокзальные часы.

— Синь Красовщика способна останавливать время, — ответил художник таким тоном, будто озвучивал нечто до крайности самоочевидное, вроде того, что небо — синее.

Люсьен резко сел на траву — колени словно отказывались держать его долее: ему будто бы перерезали в ногах нервы.

— Такого не может быть.

— Я знаю. Однако же это правда. Ты сам ею писал, поэтому знаешь. Все дело в ощущении краски, в том, как ведет себя поверхность. Критики этого никогда не видят, никогда не отмечают. Они всегда уверены, что краской ты пытаешься что-то сказать; они не понимают, что с нами говорит сама краска — прикосновением, отражением. Ты чувствовал такое, нет?

— Oncle Claude, но я не понимаю. Мы думали, в краску подмешан какой-то наркотик, что у нас от него галлюцинации.

— Объяснимо. И в то время я сам был убежден, что схожу с ума. Но, как видишь, выкарабкался. Художник не может позволять безумию мешать ему творить искусство, ему просто нужно научиться направлять безумие в нужное русло. Мне казалось, это я и делаю.

— А сколько? Сколько времени вы считали, что сошли с ума?

— Минуты две назад перестал, — ответил старый художник.

— Вы никогда ничего не говорили.

— А что тут было говорить? «О, Люсьен, кстати, я вдруг осознал, что часы отмерили лишь полчаса, а я уже написал шесть видов вокзала Сен-Лазар, и дым был достаточно любезен повисеть передо мной неподвижно, пока я его пишу». Так, что ли?

— Я бы, наверное, тогда решил, что вы и впрямь спятили, — сказал Люсьен.

— То был единственный раз, когда я купил краску прямо у Красовщика. В то утро на вокзале. И он прекрасно знал, чт я пытаюсь сделать. Помню, говорил, что если я подцвечу холст его синью, работа у меня пойдет легче.

— Вы сказали — тогда единственный раз покупали краску «прямо» у него. Но вы и раньше ею пользовались?

— И до, и после того раза. Моя жена, Камилль. Она приносила ее мне, и она же за нее платила. Боюсь, не только деньгами.

Люсьен содрогнулся. Он тоже ничего не покупал у Красовщика. Краска всегда приходила к нему через Жюльетт. Он бы ни за что не связал их друг с другом, если б Анри этого не заметил. Люсьен спросил:

— Значит, ваша Камилль знала Красовщика?

Моне весь обмяк на табурете и уставился в землю у себя под ногами.

— Когда я ее только встретил — в те первые дни, когда мы поспешно сбегали из гостиниц, не заплатив, когда таскали этот двадцатифутовый холст по всей Франции, — Камилль была словно какая-то дикая дриада, но живопись ее интересовала всегда. Она подталкивала меня, чтоб я заходил все дальше, делал все больше, даже когда забеременела, и нам было бы гораздо легче, если б я соглашался на другие работы. Но я помню, как она еще в самом начале принесла мне коробку красок — мы с нею только познакомились, — и с тех пор она робко дарила мне тюбики краски, как маленькие сувениры нашей любви. «Одели меня красотой, Клод», — говорила она. Иногда мы пускались в авантюры, и я писал, казалось, месяцами где-нибудь в лесу Фонтенбло, на пляжах Онфлёра или Трувилля — и не понимал, отчего трактирщик «Белой лошади» так долго с нами мирится. А потом обнаруживал, что в его книгах на постоялом дворе мы записаны всего день-два. Так у нас было много лет. Камилль месяцами играла роль примерной супруги, хорошей матери — все переживала из-за денег и будущего, — но вдруг снова становилась беззаботной девчонкой, и мы опять были как юные влюбленные, кидались друг на друга всякий миг, когда я не писал, а она не смотрела за детьми. Я неделями тонул в красках и ее красоте — счастливый, в полном экстазе. Уже падал от измождения, а она вдруг опять превращалась в чуткую жену и заботилась о семье и доме, и я либо приходил в себя, как после лихорадки, либо целыми сутками просто спал.

— И вы думаете, она становилась такой от сини Красовщика?

— Поначалу не думал. Ну кому такое придет в голову? Но после вокзала Сен-Лазар и сам начал в это верить. Но даже тогда, скажи мне кто-нибудь, что я как-то обманываю время, даже не знаю, стал бы я что-нибудь менять. Я писал. Я вечно писал. И писал хорошо. Зачем мне это менять? Да и как? Но в итоге, мне кажется, живопись Камилль и доконала.

Голос Моне прервался, словно он задавил в себе всхлип. Люсьен не знал, что делать. Обнять своего наставника? Посочувствовать ему? Похлопать по плечу и сказать, что все будет хорошо? Как и с отцом, Люсьену казалось неправильным утешать своих «дядьев»-художников. Они были столпами силы и решимости, они были гениями — как же можно даже помыслить о том, чтобы предлагать им нечто, помимо восхищения? Но затем он подумал о своих друзьях, которые тоже художники: о Винсенте, Анри, Бернаре, даже о Сёра, который заперся в собственной интеллектуальной крепости оптики и теории цвета, — их всех одолевали приступы спеси, которые сменялись душераздирающими сомнениями в себе. Разве Моне, Писсарро и Ренуар чем-то лучше? Да ладно.

Люсьен сказал:

— Все знают, женой художника быть нелегко, но вы…

Моне поднял руку с кистью перебить молодого человека:

— Твоя девушка, эта Жюльетт? Она болеет?

— Что? — Люсьен как раз оглядывал пруд с кувшинками — вдруг в нем проявится какой-то порядок. Что ж он рассчитывал услышать? — Жюльетт? Нет, она не болела.

— Это хорошо, — сказал Моне. — Вероятно, она тебя бросила, пока ничего не случилось. А у Камилль заняло много лет, очень много. Но я старался ее спасти. По правде надеялся.

С этими словами Моне положил палитру наземь, бросил кисть в ведерко скипидара, свисавшее на цепи с мольберта, и встал.

— Пойдем со мной.

Моне провел Люсьена по всему саду к большому и тусклому каменному флигелю рядом с домом. Художник отпер дверь ключом, висевшим у него на часовой цепочке, и они зашли в мастерскую с высоким потолком и световыми люками, задрапированными белым, чтобы лучше рассеивался свет. Освещение здесь походило на то, что было и у Люсьена в сарае.

У одной стены размещались деревянные стойки, в которых, не соприкасаясь, сохли холсты, а на задней стене, до самого потолка, вплотную друг к другу висели десятки работ самого хозяина — главным образом, его сад и пейзажи, написанные вокруг Живерни. Завершенные картины стояли на полу рядов в десять, лицом к стене, чтобы не припадали пылью, пока их не покроют лаком.

— Наверное, бльшую часть нужно отправить Дюран-Рюэлю, — сказал Моне. — Нехорошо так много держать в одном месте. Писсарро шестнадцать сотен потерял, когда пруссаки оккупировали его дом в войну. Они его картинами подвязывались как фартуками, когда устроили там скотобойню. Выстилали ими пол, чтобы кровь не протекла.

Люсьена передернуло.

— Я слышал, шурин месье Ренуара его картинами укрывал клетки для своих кроликов, чтобы вода не попадала. Мадам Ренуар надавала брту по мордасам за это, и потасовку их слышала вся гора.

— Ах, Алин, — вздохнул Моне. — Повезло с ней Ренуару.

Художник перебрал составленные холсты, нашел один и вытащил его — женский портрет. Прислонил к остальным, сделал шаг назад. Женщина спала, а лицо ее окружал вихрь краски, мазки синего и белого, нанесенные гораздо неистовее, нежели Моне писал обычно.

— Вот видишь, — произнес художник. — Я старался ее спасти. Пытался вернуть ее.

Люсьен не понял. Лицо на портрете выписано было неотчетливо — в буйстве мазков черты его лишь угадывались.

— Мадам Моне? — спросил он.

— Это Камилль на смертном одре, — ответил Моне. — Тогда этим синим я писал в последний раз. В комнате со мной была Бланш, дочь Алис. Она ухаживала за Камилль. Я думал, она сочтет меня каким-то гулем. У меня жена уходит, а я сижу и пишу ее труп. Я ей сказал, что мне нужно запечатлеть тот оттенок синевы, которым она покрывается, пока не исчез. Она ни о чем не спрашивала. Просто оставила меня писать в покое. Но я пытался вернуть Камилль, остановить время так, как мне удалось в то утро на вокзале Сен-Лазар, как время останавливалось всякий раз, когда мы с Камилль уезжали вместе, когда она мне позировала. Что угодно, лишь бы провести с ней хоть еще один миг, удержать ее рядом.

В глазах Люсьена картина стала другой. Теперь в мазках он видел то, что Моне всегда называл своей целью: запечатлеть миг. Он пытался сохранить в ней жизнь.

Сказать о картине было нечего. Комментировать ее как произведение искусства бездушно; говорить же что-то о сюжете… ну, для такой скорби здесь не хватит никаких слов.