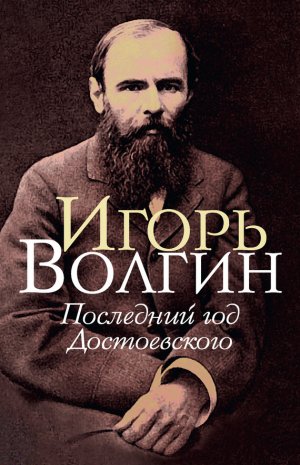

Последний год Достоевского Волгин Игорь

© Волгин И. Л., 2016

© Лихачёв Д. С., предисловие, наследники, 2016

© Рыбаков А. И., художественное оформление, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Необыкновенная книга

Игорь Волгин написал необыкновенную книгу. Необыкновенную по жанру, замыслу, исполнению.

Обычно очерки «о жизни и творчестве» очень слабо связывают жизнь и творчество с окружающей действительностью, с тем, что делается вокруг.

В «Последнем годе Достоевского» общественные события и обстоятельства частной жизни охвачены единым взором, отсюда возникает удивительное ощущение исторической достоверности и полноты. Через события предсмертного года Достоевского Игорю Волгину удалось разглядеть всю его жизнь, уловить её движение и внутренний смысл. Исторические события, жизнь страны и жизнь Достоевского рассматриваются в их целокупности. События жизни Достоевского оказываются значительными, обретают особый смысл.

Касаясь отношений Достоевского с самодержавным государством и с революционным движением, И. Волгин не ограничивается сообщением известных фактов, а выдвигает собственное, на мой взгляд, вполне убедительное их толкование, отвергающее многие неверные и устаревшие представления и дающее простор для дальнейших исследований. Его понимание событий, предшествовавших смерти Достоевского и происходивших совсем рядом в тесном переплетении с делами вполне домашними, очень необходимо именно сейчас, когда в литературе о Достоевском на мировой арене идёт острая борьба за писателя.

Уверен, что эта умная, талантливая книга станет заметным событием в отечественной и мировой литературе о Достоевском и не оставит равнодушным никого из тех, кому дорога русская культура.

Академик Дмитрий Лихачёв

Несколько вступительных слов. От автора

В один из последних дней 1880 года Достоевский заехал к своему старинному приятелю Алексею Николаевичу Плещееву: завёз долг двадцатилетней давности. «Вот ещё 150 р., – пишет он в адресованной поэту записке, – всё-таки за мной остаётся хвостик. Но отдам как-нибудь в ближайшем будущем, когда разбогатею. А теперь ещё пока только леплюсь. Всё только ещё начинается»[1].

Ему оставалось жить чуть больше месяца.

Пушкин незадолго до своей гибели пишет «Памятник»; Гоголь, Тургенев, Толстой в конце пути тоже подводят итоги. Достоевский говорит: «Всё только ещё начинается».

Он умирает на взлёте, в момент величайшего проявления своей духовной мощи: после недавнего московского триумфа, едва успев дописать последние страницы «Братьев Карамазовых». Он уходит в час, когда, по его собственным словам, «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной»[2], уходит, не ведая, что всего через месяц после его кончины будет оборвано неспокойное царствование Александра II. Он уходит, не подозревая о том, что его собственные похороны сделаются заключительным актом целой исторической эпохи.

В свой последний год автор Пушкинской речи становится едва ли не самой заметной фигурой общенационального масштаба.

Конечно, гений интересен в любой момент времени. Но всегда по-особому значителен финал его жизненного пути: здесь как бы срабатывает тайная мысль всего «сценария». И если к тому же последний вздох художника совпадает с исключительной минутой в жизни его отечества, тогда наш поздний исторический интерес получает двойное оправдание.

Эта книга не охватывает (да и не может охватить) всех тех вопросов, которые занимали её героя: он, а не они составляют её сокровенный интерес. Но не от разгадки ли этой главной проблемы существенно зависят все остальные?

Автор исходил не только из тех соображений, что избранный им год – последний и что в нём сходятся основные линии жизни. Концентрация исследовательских усилий в одной исторической точке позволяет острее рассмотреть (и по-новому оценить) то, что окажется в фокусе.

Медленное вглядывание в обстоятельства и события этого последнего года вдруг позволяет обнаружить вещи, неразличимые при высоком (в смысле – над) литературоведческом парении; вслушивание в тон, в интонацию каждого из тех, кому предоставлено слово, делает внятными звуки, нередко скрадываемые бодрой биографической скороговоркой. Ни один факт не должен приниматься на веру: ему надлежит получить подтверждение при перекрёстном допросе свидетелей и обрести своё место в системе доказательств.

Сюжеты, возникающие в ходе нашего повествования, как правило, не затрагивались (или почти не затрагивались) исследователями. Так, в почти необозримом море отечественной и зарубежной литературы о Достоевском нельзя указать работ, которые были бы посвящены смерти писателя и отношению к ней русского общества. Подобные лакуны немыслимы в науке о Пушкине, Гоголе, Толстом.

От читателя, очевидно, не укроется предпочтение, отдаваемое первоисточникам. Впервые приводится значительное количество печатных материалов (откликов прессы, дневниковых и мемуарных свидетельств и т. п.), доселе не привлекавших исследовательского внимания и поэтому практически неизвестных. Сказанное, разумеется, относится и к большинству использованных архивных документов.

Порою автор отваживался на предположения: историческая реконструкция (как и любая реконструкция) допускает восстановление неизвестного и утраченного на основе достоверного.

Автор не стремился удержаться в жестких хронологических рамках, когда выход из них диктовался самим сюжетом: отступления от 1880 года оправданы тем, что почти каждое событие последнего года Достоевского так или иначе соотносится с коллизиями всей его жизни и – не побоимся это сказать – с дальнейшим ходом русской истории.

Важно было остановиться и на развязке личных и литературных отношений Достоевского с Тургеневым, а также на некоторых моментах его духовного сосуществования с Львом Толстым.

Предвидя возможные упреки в «достоевскоцентризме», когда речь касается отношений его героя с великими современниками, автор спешит оговориться, что он не руководствовался добрым школярским правилом – раздать всем сестрам по серьгам: он старался соотнести происходящее с кругом сознания Достоевского. Нужно ли разъяснять, что исторический анализ вовсе не игнорирует суждений субъективных и даже пристрастных: они являются принадлежностью самой эпохи.

«Всё только ещё начинается», – написано им за месяц до смерти. И он не ошибся. Всё ещё было впереди. Сам он так и не успел отдать Плещееву всю занятую у него сумму: последний «хвостик» возвращала уже Анна Григорьевна. Но с Достоевским всегда особые счёты. Существует задолженность ему самому – его современников и потомков. Причём «сумма» имеет тенденцию к росту.

Следует отдавать долги.

Часть первая

Глава I. «Колеблясь над бездной…»

Новый, 1880 год огорошил сюрпризом. В первый же день простыла Анна Григорьевна – и слегла с кашлем и лихорадкой. Это не замедлило сказаться на работе: хотя еженощное писание двигалось своим чередом, перемаранные листы угрожающе скапливались в кабинете. Обычно с этих черновых и получерновых листов текст передиктовывался Анне Григорьевне, которая воспроизводила его стенографически, после чего аккуратнейшим образом переписывала.

В «Русском вестнике» хвалили её почерк.

Между тем приближались последние сроки: январский номер, как всегда, выходил в конце месяца, следовательно, не позже 16 января девятая книга «Братьев Карамазовых» должна была быть в редакции. Приходилось писать в Москву успокоительные письма: к новогодним поздравлениям многоуважаемым Николаю Алексеевичу и Михаилу Никифоровичу (Любимову и Каткову) присовокуплялись извинения за невольную задержку. Кроме того, сама девятая книга – «Предварительное следствие» – вместо предполагаемых полутора печатных листов разрасталась до пяти: финал безумной ночи в Мокром, допрос Мити с обыском и раздеванием, а также массой других идущих к делу подробностей заслуживали самого досконального изображения.

Времени было в обрез.

Пришлось отложить в сторону неотвеченные письма, отказаться от необходимейших визитов. «И во всей моей жизни страшный беспорядок», – жалуется он 8 января, вежливо отклоняя приглашение на вечернюю чашку чая.

Приглашение исходило из дома графини С. А. Толстой – вдовы поэта Алексея Константиновича Толстого. Достоевский любил бывать в этой дружественной ему семье и потому не замедлил посетить салон графини, как только очередная порция «Карамазовых» была отправлена в Москву.

…Возможно, в ту самую ночь, когда Фёдор Михайлович Достоевский возвращался от графини Толстой, толпа полицейских чинов ломилась в одну из квартир дома номер девять по Сапёрному переулку. Квартира встретила пришельцев огнём. Силы оказались слишком неравными: первая типография «Народной воли» была взята штурмом. Двадцативосьмилетний наборщик Абрам Лубкин (по прозвищу Птаха), прежде чем его схватили, успел выстрелить себе в висок.

Год начинался с револьверной пальбы.

Впрочем, к этому уже привыкли. С тех пор как в январе 1878-го Вера Ивановна Засулич из револьвера системы «бульдог» в упор поразила петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, подобные события – ошеломляющие, из ряда вон выходящие – утратили свою чрезвычайность.

События эти были ответом на приговоры участникам политических процессов – к сотням лет каторги, на издевательства в местах заключения, на административный произвол и массовые высылки без суда и следствия. Они были ответом на полную безгласность низов и абсолютную безнаказанность верхов.

Впервые (если не считать одного дня – 14 декабря 1825 года) страна была поставлена перед небывалым в её истории фактом: организованной вооружённой борьбой против существующей власти. Факт этот постепенно перевешивал всё остальное: голод и крестьянское разорение, разномыслие западников и славянофилов, провалы во внешней политике и т. д. «Дай Бог, чтобы я ошибался, – писал Лев Толстой, – но мне кажется, что все вопросы восточные и все славяне и Константинополи пустяки в сравнении с этим»[3].

Толстой называет именно те проблемы, которые занимали Достоевского на протяжении минувших двух лет. Автор «Дневника писателя» полагал, что именно там, на Балканах, будет положено начало некоему мировому нравственному перевороту – тому, что он именовал «русским решением вопроса». Это решение должно было зиждиться не на холодном государственном расчёте, а на правде и справедливости – «пусть даже в ущерб собственной выгоде».

Русско-турецкая война закончилась; армия, уже различавшая на горизонте купол «святой Софии», по доброй воле отступила от Константинополя. После Берлинского конгресса «собственная выгода» России (как бы в насмешку над его словами) была действительно сведена на нет: дипломаты отдали то, за что было заплачено русской кровью. Что же касается нравственной – главной для него – стороны дела, то о ней и не вспоминали. Восточный вопрос не обновил Европы и не повёл к возрождению его собственной страны.

Прекратился и выпуск «Дневника писателя», к которому за два года (1876–1877) читающая Россия уже привыкла. Подписчики, приученные находить на страницах «Дневника» если не ответы на злобу дня, то, по меньшей мере, пристальное её обсуждение, теперь должны были оставаться в неведении относительно того, как смотрит их постоянный собеседник на совершающиеся события.

События между тем совершались.

Пока генерал-адъютант Трепов оправлялся от полученной раны, в Киеве был убит жандармский полковник барон Гейкинг, а в Ростове-на-Дону жизнью поплатился за свою деятельность агент сыскной полиции Никонов (у позднейших историков их «вина» вызывала некоторые сомнения). В Киеве же Валериан Осинский стрелял в местного прокурора Котляревского. Лишь спасительная толщина прокурорской шубы остановила полёт пуль и сохранила жизнь её владельцу: счастливец не был даже ранен, хотя и свалился на землю от страха.

Россия не знала ничего подобного.

Правда, 14 декабря 1825 года из каре восставших войск на Сенатской площади прогремело несколько выстрелов – и Каховский, один из тех штатских, коих правительственный бюллетень аттестует господами «гнусного вида во фраках», сразил генерала Милорадовича; правда, 4 апреля 1866 года пуля Каракозова просвистела мимо решётки Летнего сада, едва не задев Александра II. Но это были печальные исключения. Теперь же власть постоянно находилась под револьверным прицелом.

Впрочем, страшен был не только револьвер.

4 августа 1878 года, около девяти часов утра, шеф жандармов и начальник III Отделения генерал-адъютант Мезенцов возвращался домой после ранней молитвы в часовне у Гостиного двора. Вместе со своим спутником – отставным подполковником Макаровым – генерал вступил на Михайловскую площадь. В этот момент, как гласит текст официального донесения императору, он «был… встречен неизвестным молодым человеком среднего роста, одетым в серое пальто и в очках». Молодой человек стремительно бросился на шефа жандармов и поразил его кинжалом в живот (чем и был отчасти поколеблен слух, будто генерал носит кольчугу). Подполковник Макаров с криком «держи, держи» ударил нападавшего зонтиком. «…В ту же минуту другой молодой человек с чёрными усами в длинном синем пальто и чёрной пуховой круглой шляпе выстрелил в Макарова, но не попал, и затем оба убийцы вскочили на стоявшие в Итальянской, вероятно их собственные, дрожки, запряжённые вороною лошадью; на козлах сидел молодой кучер с чёрными усами без бороды. Сев на дрожки, злоумышленники понеслись по Малой Садовой и скрылись из виду»[4].

Вороной не подвёл. Это был, как выяснилось впоследствии, знаменитый Варвар – тот самый «революционный конь», который в 1876 году умчал из тюремного госпиталя Петра Кропоткина, в 1877 году – бежавшего из тюрьмы В. С. Ивановского, а за несколько месяцев до покушения на Мезенцова спас от тюремной погони А. К. Преснякова (Преснякова позднее поймают – и казнят в ноябре 1880 года; тогда же Достоевский обозначит его имя в своей записной книжке: к этой записи мы ещё обратимся). По прихоти судьбы именно Варвар, наконец-то пленённый правительством и призванный на полицейскую службу, 1 марта 1881 года доставит в Зимний дворец смертельно раненного русского самодержца.

Тяжёлый кинжал, предназначенный для медвежьей охоты, всадил в Мезенцова («ниже кольчуги») Сергей Кравчинский. Вскоре он эмигрирует и под псевдонимом Степняк выпустит за границей несколько книг о русской революции, которые принесут ему европейскую известность. В одной из них он упомянет Достоевского: «Единственные талантливые люди, которых она (реакция. – И.В.) закрепила за собой… – Достоевский в художественной литературе и Катков в журналистике – оба ренегаты революционного дела»[5].

Автор не вполне прав: не говоря уже о несоизмеримости талантов, Катков никогда не принадлежал к «революционному делу». Что же касается «ренегатства» Достоевского, то к этой расхожей формуле нам ещё придётся вернуться.

Чудом избежавши виселицы, Сергей Кравчинский намного переживёт автора «Бесов»: он погибнет случайно, в 1895 году, – под колёсами пригородного лондонского поезда.

Имя «молодого кучера с чёрными усами» – Адриан Михайлов. Его поймают не скоро: его процесс, которым, как всяким политическим делом, будет остро интересоваться Достоевский, состоится только через два года – накануне Пушкинского праздника – и окажется в некоторой связи с последним.

Наконец, следует сказать о третьем участнике драмы, разыгравшейся на Михайловской площади, – человеке «в чёрной пуховой шляпе», который огнём прикрыл своего товарища (на суде в 1882 году он будет утверждать, что стрелял в воздух, ибо усматривал в подполковнике Макарове не охранника, а лишь случайного спутника). Этот человек станет последним соседом Достоевского: зимой 1880–1881 годов в доме 5/2 по Кузнечному переулку, на одной лестнице с Достоевским, под чужой фамилией будет проживать член «великого ИК» – первого Исполнительного комитета «Народной воли», участник убийства Мезенцова, а затем почти всех покушений на Александра II – Александр Иванович Баранников.

Так затягивались узлы, распутать или разрубить которые уже не представлялось возможным. Так протягивались нити – с «мировых подмостков» к автору «Карамазовых».

Через четыре дня после убийства Мезенцова состоялось высочайшее повеление, согласно которому все дела, связанные с применением оружия против представителей власти, передавались в ведение военных судов. После самосуда военный суд – самый скорый суд в мире: его приговоры, как правило, предрешены и обжалованию не подлежат.

Русской революции было обеспечено упрощённое судопроизводство.

12 мая 1879 года временным генерал-губернаторам было отправлено следующее секретное отношение: «Государь Император, получив сведение, что некоторые из политических преступников, судившихся в Киеве военным судом… приговорены к смертной казни расстрелянием, изволил заметить, что в подобном случае соответственнее назначать повешение… О вышеизложенном имею честь сообщить… для руководства при конфирмации приговора военных судов по делам сего рода»[6].

Эту бумагу подписал главный военный прокурор В. Д. Философов – муж той женщины, которую Достоевский глубоко чтил за её «умное сердце» и в чьём доме он так любил бывать.

Александр II благоволил к своему главному военному прокурору, но, в отличие от Достоевского, не жаловал его жену – Анну Павловну. Впрочем, неприязнь была взаимной. «Я ненавижу настоящее наше правительство… – признавалась Анна Павловна в письме мужу, состоявшему одним из высших юридических агентов этого правительства, – это шайка разбойников, которые губят Россию»[7].

Ходили упорные слухи, что в доме Философовых (разумеется, на её половине) скрывалась после освобождения из-под стражи Вера Засулич. Имя Анны Павловны упоминали в связи с побегом Кропоткина. В огромной казённой квартире главного военного прокурора хранилась нелегальная литература и, возможно, бывали такие гости, для которых хозяин, у которого доставало такта не интересоваться, кто именно посещает его жену, должен был требовать впоследствии смертных приговоров.

Можно предположить, что кое-какие не подлежащие огласке подробности, связанные с деятельностью военных судов, через А. П. Философову доходили к Достоевскому.

Явный итог этой деятельности был таков: шестнадцать смертных казней за один только 1879 год. Во всем XIX столетии не было больше такого «урожайного» года.

Смерть окликала смерть: эхо перекатывалось над всей страной.

Необходимо одно отступление.

Часто различные по своему историческому содержанию понятия обозначают одинаковыми словами.

Русские революционеры конца 1870-х годов именовали себя террористами. Так же именуются ныне те, кто сделал террор универсальным орудием своей слепой и нечистой игры.

Между тем ни исторический облик деятелей «Народной воли», ни их методы, ни, главное, нравственные мотивы их поступков – всё это весьма непохоже на то, что ныне обнимается понятием международного терроризма.

Народовольцы не взрывали железнодорожных вокзалов в часы наибольшего скопления публики; не палили без разбора в выходящую из храма толпу; не захватывали женщин и детей в качестве заложников (они вообще не знали института заложничества); не убивали своих идейных противников (скажем, ругавших их журналистов). Они, наконец, не считали, что их метод борьбы – единственно правильный. Они решились на то, на что они решились, лишь после того, как пришли к заключению (другое дело – обоснованно или нет), что все другие аргументы уже исчерпаны. При этом сами народовольцы вовсе не полагали, что вынужденные приёмы их борьбы имеют универсальную ценность.

«Террор – ужасная вещь, – говорил С. М. Кравчинский, – есть только одна вещь хуже террора: это – безропотно сносить насилия»[8].

…26 августа 1879 года Исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный приговор русскому самодержцу.

Впрочем, отдельные попытки предпринимались и раньше.

2 апреля 1879 года император прогуливался вокруг Зимнего дворца. Когда (как сказано в правительственном сообщении) он подошёл к штабу С.-Петербургского военного округа, что у Певческого моста, «с противоположной стороны здания вышел человек, весьма прилично одетый, в форменной гражданской с кокардою фуражке. Подойдя ближе к Государю Императору, человек этот вынул из кармана пальто револьвер, выстрелил в Его Величество и вслед за этим сделал ещё несколько выстрелов»[9].

На деле картина выглядела менее статично: шестидесятилетний Царь-Освободитель спас свою жизнь лишь тем, что, подхватив полы шинели, стал зигзагами уходить от Александра Соловьёва (как деликатно выражались газеты, государь «изволил быстро повернуть налево»).

Император, спотыкаясь и падая, бежал прочь от Соловьёва; Соловьёв, паля из револьвера, гнался за императором (на стене штаба остались выщербины от трёх пуль – одна из них пробила щёку проходившего мимо военного); охрана с воплями пыталась настигнуть нападавшего. Наконец капитан Кох (этот офицер императорской стражи будет контужен 1 марта 1881 года, но переживёт своего подопечного) догнал Соловьёва – и свалил его одним ударом: плашмя шашкой по спине.

Покушение пришлось на второй день Пасхи. Оставалось две недели до 17 апреля (однажды, присутствуя на заседании Особого совещания, созванного для противодействия крамоле, император грустно заметит: «Вот как приходится мне проводить день моего рождения»). На послезавтра (то есть 4 апреля) приходилась и другая дата – тринадцатая годовщина каракозовского покушения.

На сей раз не нашлось Комиссарова, чтобы отвести кощунственную руку. Эту миссию – правда, с меньшей расторопностью – исполнил капитан Кох: подобные действия полагались ему по штату. Однако инерция мифа оказалась сильна: в народе ходили слухи, что царя спасла какая-то крестьянская баба. «Это очень характеристическая черта»[10], – раздумчиво замечает современник.

Государь, под дулом револьвера мечущийся по главной площади своей столицы, являл невесёлое зрелище. Александр был обречён. И хотя третье (вторым стрелял в 1867 году в Париже поляк Березовский) чудесное спасение давало повод для новых благодарственных молебнов и верноподданнических адресов, последние отнюдь не гарантировали августейшую безопасность. Предсказание гадалки о том, что русский царь падёт после восьмого посягновения, с каждой новой попыткой возрастало в цене.

3 июня 1879 года председатель Комитета министров Пётр Александрович Валуев записывает в дневнике: «Видел их императорских величеств. Вокруг них всё по-прежнему, но они не прежние. Оба оставили во мне тяжёлое впечатление. Государь имеет вид усталый и сам говорил о нервном раздражении, которое он усиливается скрывать. Коронованная полуразвалина. В эпоху, где нужна в нём сила, очевидно, на неё нельзя рассчитывать… Во дворце те же Грот и Голицын, та же фрейлина Пилар, те же метрдотель и прочие… Вокруг дворца, на каждом шагу, полицейские предосторожности; конвойные казаки идут рядом с приготовленным для Государя традиционным в такие дни шарабаном, чувствуется, что почва зыблется, зданию угрожает падение, но обыватели как будто не замечают этого. Хозяева смутно чуют недоброе, но скрывают внутреннюю тревогу»[11].

Предчувствия не обманули «хозяев»: соловьёвский выстрел был первой из трёх главных попыток 1879 года.

Схваченный тридцатидвухлетний преступник попытался принять яд, заранее припасённый в ореховой скорлупе. Ему помешали. Срочно доставленные врачи дали сильное противоядие и вызвали кровавую рвоту[12].

Здесь следует остановиться. Ибо в газетных отчётах об этом эпизоде всплывает имя, хорошо знакомое Достоевскому. Профессор Дмитрий Иванович Кошлаков – один из двух врачей (вторым был Трап), дававших противоядие Соловьёву, дабы, по словам подпольного листка, спасти его «для пыток и казни». Он – домашний доктор Достоевских, точнее – постоянный консультант. Уже не первый год он пользует главу семьи. Именно Кошлаков находит у своего пациента эмфизему лёгких и отправляет его лечиться в Эмс.

Достоевский мог получить информацию из первых рук.

6 апреля Исполнительный комитет «Земли и воли» опубликовал следующее предупреждение: «Исполнительный Комитет, имея причины предполагать, что арестованного за покушение на жизнь Александра II Соловьёва, по примеру его предшественника Каракозова, могут подвергнуть при дознании пытке, считает необходимым заявить, что всякого, кто осмелится прибегнуть к такому роду выпытывания показаний, Исполнительный Комитет будет казнить смертью. Так как профессор фармации Трап в каракозовском деле уже заявил себя приверженцем подобных приёмов, то Исполнительный Комитет предлагает в особенности ему обратить внимание на настоящее заявление». К этому тексту следовало примечание: «Настоящее заявление послано по почте на бланках, за печатью Исполнительного Комитета г.г. Трапу, Дрентельну[13], Кошлакову и Зурову[14]»[15].

Конечно, трудно предположить, чтобы Кошлаков, известный «своей чрезвычайной добротой и снисходительностью»[16], решился бы на подобное дело. Вместе с тем предупреждение «Земли и воли» не лишено оснований: в своё время упорно циркулировали слухи, будто бы Каракозова перед смертью пытали.

Каракозовское покушение было памятно Достоевскому.

Тринадцать лет назад автор «Преступления и наказания» (работа над романом была тогда в полном разгаре) влетел к Аполлону Николаевичу Майкову. Присутствовавший при этом поэт П. И. Вейнберг вспоминает:

«Он был страшно бледен, на нём лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке.

– В царя стреляли! – вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от сильного волнения голосом.

Мы вскочили с мест.

– Убили? – закричал Майков каким-то… нечеловеческим, диким голосом.

– Нет… спасли… благополучно… Но стреляли… стреляли… стреляли…»[17].

Доселе русских государей ещё ни разу не убивали на площади, при всём честном народе. С ними управлялись келейно – душили шарфом в собственной спальне, пристукивали табакеркой, приканчивали в разгаре дружеского застолья. Каракозов нарушил традицию: он посягал явно. Он создавал прецедент. И в троекратно повторённом «стреляли» сказалось сознание необратимости этого факта. Отныне русская историческая власть лишалась ореола неприкосновенности. Отныне её нужно было охранять.

Позже он назовёт Каракозова «несчастным слепым самоубийцей». В этом определении, столь отличном от официальных клише, где на первом месте всегда стояло «злодейство», сквозит сострадание. Здесь (впрочем, как и всегда) Достоевскому важнее всего человеческое: его интересует не столько убийство, сколько сам убийца, его судьба, его порыв к самоуничтожению.

«В настоящую пору бежал бы из Питера в пустыню», – пишет Достоевскому К. П. Победоносцев через девять дней после соловьёвского покушения. Напутствуя своего корреспондента, отъезжающего на лето в Старую Руссу, он желает ему «вернуться благополучно и здорово в лучшую пору»[18].

Соловьёв был повешен 28 мая на Смоленском поле, но «лучшей поры» не наступило. В Петербург, Харьков и Одессу назначаются временные генерал-губернаторы, получившие чрезвычайные полномочия. Россией начинают управлять по законам военного времени.

…Дочь Философовых любила, по её словам, «что есть духу» пробежать через всю анфиладу комнат огромной родительской квартиры. Она вспоминает: «Лечу я однажды таким образом, а было мне уже шестнадцать лет и гимназию я кончила, и налетаю в дверях на Фёдора Михайловича. Сконфузилась, извиняюсь, и вдруг поняла, что не надо. Стоит он передо мною бледный, пот со лба вытирает и тяжело так дышит, скоро по лестнице шёл: «Мама дома? Ну, слава Богу!» Потом взял мою голову в свои руки и поцеловал в лоб: «Ну, слава Богу! Мне сейчас сказали, что вас обеих арестовали»[19]. Когда именно произошёл описанный случай? Дочь Философова не называет даты. Но можно попытаться её установить.

В «Очерках прошлого», принадлежащих перу графа де Воллана (нам ещё не раз придётся останавливаться на этих позабытых записках), говорится: «Учреждение генерал-губернаторства, хватание каждого подозрительного лица не обещает ничего хорошего. Соловьёв будто бы сказал: «Меня будет судить потомство». Взяли, говорят, Философову. У Салтыкова (Щедрина) произвели обыск, и он, пока была у него полиция, расхаживал по комнате и пел: «Славься, славься, Святая Русь!». Всё это, может быть, относится к области мифов, но интересно, что такие слухи ходят»[20].

Действительно, слухи оказались ложными. А. П. Философова будет вскоре выслана из России, но несомненно, что именно в результате подобных слухов взволнованный Достоевский поспешил к Философовым. И произошло это, как явствует из сопоставлений с текстом де Воллана, в апреле 1879 года – в первые дни после соловьёвского покушения.

Казнь Соловьёва отнюдь не принесла успокоения.

«От статей, печатающихся во всех газетах… об убийстве Мезенцова, мне делается тошно! – пишет Достоевскому редактор «Гражданина» В. Ф. Пуцыкович в августе 1878 года. – …Я понял все статьи так: если Вы хотите, чтобы мы помогали Вам, т. е. правительству… то дайте русскому народу… конституцию!!! Вот голос печати».

Далее Пуцыкович – с ещё большим негодованием – передаёт Достоевскому слова «одного проректора Университета»: «А в сущности хорошо, что его (Мезенцова) укокошили, – по крайней мере это будет хорошим предостережением нашим отупевшим абсолютистам-монархистам»[21].

В своём письме Пуцыкович довольно точно фиксирует отношение либеральных кругов к убийству «сонного тигра», как называли начальника III Отделения. Достоевский возмущён откликами прессы не меньше редактора «Гражданина»: он называет их «верхом глупости». Но для него гораздо важнее другое.

«Это всё статьи либеральных отцов, несогласных с увлечениями своих нигилистов-детей, которые дальше их пошли», – отвечает он Пуцыковичу. Обозначена коллизия «Бесов»: Степан Трофимович – Петр Верховенский.

Это давняя и излюбленная идея Достоевского. И он не устаёт внушать её своему корреспонденту: «Если будете писать о нигилистах русских, то ради Бога, не столько браните их, сколько отцов их. Эту мысль проводите, ибо корень нигилизма не только в отцах, но отцы-то ещё пуще нигилисты, чем дети. У злодеев наших подпольных есть хоть какой-то гнусный жар, а в отцах – те же чувства, но цинизм и индифферентизм, что ещё подлее»[22].

Один из персонажей «Бесов» цитирует Апокалипсис: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тёпл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих»[23].

В письме Пуцыковичу речь идёт, по существу, о том же. Жар – пусть «гнусный», но свидетельствующий об искренности и вере: «тёплы» именно отцы; «ангелу Лаодикийской церкви…» – не распространяется на детей. Вина если и не снимается с революционеров-семидесятников полностью, то в значительной мере перекладывается на плечи людей сороковых годов.

Здесь проходит, может быть, не столь заметная, но тем не менее весьма существенная черта, отделяющая Достоевского от того лагеря, к которому принадлежал Пуцыкович.

Так же как и Катков, неустанно требующий обрушить всю тяжесть «карающего меча государства» на головы нигилистов, Пуцыкович ждёт искоренения крамолы от власти, и только от власти: сила должна быть сломлена силой.

Ни в одном заявлении Достоевского 1878–1881 годов – ни в письмах, ни в «Дневнике писателя», ни в зафиксированных мемуаристами высказываниях – мы не встретим указаний на то, что автор «Братьев Карамазовых» считал возможным решить проблему чисто административным путём. Приверженец монархии, он не находит ни единого слова одобрения для тех репрессий, к каким монархическая власть прибегает в целях самосохранения.

В поединке революции с самодержавным государством он видит не столько противоборство наличных политических сил («кто – кого»), сколько глубокую историческую драму. Ибо разрыв с народом характерен, по его мнению, не только для революционного подполья, но и для того, что этому подполью противостоит: для всей системы русской государственности. Власть столь же виновата в разрыве с народом, как и те, кто пытается эту власть разрушить. Истоки драмы едины.

Мысль о всеобщей вине (вине всего образованного общества) не оставляет Достоевского до последних его дней. Он записывает в «предсмертной» тетради: «Нигилизм явился у нас потому, что мы все нигилисты. Нас только испугала новая, оригинальная форма его проявления. (Все до единого Фёдоры Павловичи.)»[24].

Русская революция, таким образом, есть не причина, а следствие: она лишь «оригинальная форма» застарелой национальной болезни. Болезнь эта (в противовес мнениям Каткова, Победоносцева, Пуцыковича) не поддается лечению «железом и кровью».

19 мая 1879 года Достоевский сообщает Победоносцеву из Старой Руссы: «Здесь, когда я приехал, разговаривали об офицере Дубровине (повешенном) здешнего Вильманстрандского полка»[25].

Интерес жителей Старой Руссы к Дубровину вполне объясним. 20 апреля 1879 года он был казнён по приговору Петербургского военно-окружного суда.

Некоторые жители Старой Руссы (в том числе военный врач Рохель, близкий знакомый семьи Достоевских) знали Дубровина лично и могли сообщить о нём много любопытного.

Внешность Дубровина обращала на себя внимание. Его однокашник по военному училищу вспоминает: «Дубровин был украшением правого фланга: с розовым цветущим лицом, с вьющимися белокурыми волосами, крепкого телосложения, он славился своею силою среди товарищей своей роты»[26].

Подпоручик В. Д. Дубровин жил в Старой Руссе сравнительно недалеко от Достоевского: в доме вдовы священника Л. Г. Бедринской по Лебедеву переулку. Не исключено, что писатель встречал его во время своих прогулок.

Когда 16 декабря 1878 года к Дубровину явились жандармы, он открыл по ним огонь. Его обезоружили; он вырвался, бросился в другую комнату и схватил кинжал (на котором было выгравировано «трудись и защищайся»). Защищаться пришлось недолго – силы были слишком неравные. Дубровина повалили на пол и – не без труда связали.

Буйно ведёт себя Дубровин в тюрьме и на предварительном следствии: во весь голос поёт, произносит через форточку своей камеры возмутительные речи. Помещённый в карцер, он пытается покончить с собой: вскрывает вены, но в последнюю минуту, истекая кровью, зовёт на помощь. Его спасают; спустя некоторое время он вновь впадает в буйство, начинает заговариваться.

В высшей степени необычно вёл себя Дубровин и на военном суде. Смертная казнь грозила ему только за одну вину – вооружённое сопротивление при аресте – и он, словно нарочно, торопит именно такую развязку.

Введённый в залу под усиленным конвоем, Дубровин повернулся к судьям спиной и стал разглядывать публику. Когда председательствующий закричал на подсудимого, призывая его к порядку, тот, сокрушая охрану, ринулся прямо к судейскому столу. Лишь после того как к его груди были приставлены штыки, восемь человек, навалившись, скрутили двадцатитрёхлетнего подпоручика.

Имелись ли у Дубровина какие-либо психические отклонения или его поведение было хорошо продумано? Трудно сказать. Его дважды свидетельствовали медики – и оба раза признали психически здоровым.

«Он, говорят, представлялся сумасшедшим до самой петли, – пишет Достоевский Победоносцеву, – хотя мог и не представляться, ибо бесспорно был и без того сумасшедший»[27].

Речь идёт о ненормальности, носящей не столько органический, сколько социальный характер. Революция для Достоевского есть отклонение от нормы, «соблазн и безумие»: тут Победоносцев не стал бы спорить со своим корреспондентом.

Однако согласился бы будущий обер-прокурор Святейшего синода со следующим, может быть, ещё не вполне ясным самому автору, замыслом: «Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы преступление политическое. Его бы казнили»[28].

Таково известное свидетельство А. С. Суворина (в его дневнике) о намерении Достоевского продолжить «Братьев Карамазовых». «Он» – это отнюдь не Дмитрий Карамазов (который какими-то своими чертами неуловимо напоминает Дубровина), а «тишайший» Алёша, казалось бы, само воплощение нормы среди «ненормальных», обладатель счастливой психической организации.

К мысли о таком Алёше автор придёт не сразу. Пока же он пристально всматривается в таких людей, как Дубровин, пытаясь за «безумием» разглядеть нечто иное.

«С другой стороны, – продолжает Достоевский своё письмо к Победоносцеву, – мы говорим прямо: это сумасшедшие, и между тем у этих сумасшедших своя логика, своё учение, свой кодекс, свой бог даже, и так крепко засело, как крепче нельзя»[29].

Автор письма как бы приглашает своего корреспондента поразмыслить над причинами этого удивительного явления. Ссылка на ненормальность была бы слишком удобной: она снимала вопросы и успокаивала совесть. Достоевский избирает другой путь: он старается взять этот ещё неизвестный ему тип «крупным планом» – и с некоторым изумлением убеждается, что нынешние «безумцы» весьма отличаются от его старых героев. Признание у революционеров «своего бога» – много значит в устах автора «Бесов». У Петра Верховенского нет и не может быть «бога»: он, по его собственному признанию, «мошенник, а не социалист».

Позволим себе некоторую вольность. Исходя из характера «бесов», экстраполируем их поведение за пределы романа. Представим, как повели бы они себя в момент казни – если бы, скажем, таковая воспоследовала. Очевидно, это поведение по своему «тону» должно было бы чем-то напоминать трагикомическую ситуацию в сцене убийства Шатова. Липутин, Лямшин, Виргинский, Толкаченко, да и сам Пётр Верховенский, вряд ли отважились бы посмотреть в глаза собственной смерти.

Знал ли Достоевский о том, как вёл себя Дубровин на эшафоте? Очевидно, знал: он упоминает о слухах. Но существовали ещё и другие источники.

По свидетельству официального документа (донесения распорядителя казни в штаб Военного округа), Дубровин взошёл на эшафот «с песней возмутительного содержания»[30]. Его всё ещё боялись: в помощь двум палачам, специально выписанным из Москвы и Варшавы (один из них, уголовник Иван Фролов, именно казнью Дубровина начал свою знаменитую карьеру), из Литовского тюремного замка «на случай борьбы преступника» доставили ещё четырёх уголовников[31].

Согласно другой версии, Дубровин на эшафоте оттолкнул священника и палача и сам надел на себя петлю (последнее трудно представить, так как казнимый наверняка был крепко связан). Во всяком случае известно, что он действительно отказался от напутствия и попытался обратиться к солдатам, окружавшим эшафот, с речью: голос его был заглушён барабанным боем, уже не смолкавшим «до окончания экзекуции». (Дней через десять, очевидно в прямой связи с этим эпизодом, генерал-губернатор Петербурга И. В. Гурко издаёт специальное распоряжение – играть экзекуционный марш и бить дробь, если осуждённый вздумает на эшафоте что-либо говорить или кричать[32].)

«Листок “Земли и воли” утверждал, что рота, в которой прежде служил Дубровин, выстроенная на месте казни, машинально отдала ему честь. Если последняя подробность и преувеличена (солдаты в последний момент взяли на караул, как это и предписывалось инструкцией), она всё же весьма симптоматична. На глазах современников начинала твориться легенда, которая затем – после гибели на эшафоте Осинского, Соловьёва, Лизогуба, “южных бунтарей” и других жертв правительственного террора – обрела значительную нравственную силу. Ореол мученичества, окружавший государственных преступников, начинал отбрасывать обратный свет на всю их прежнюю деятельность.

Последние годы Достоевского совпали с появлением на русской исторической сцене нового типа людей, у которых самым сильным козырем в их схватке с правительством была их собственная жизнь. Со своей стороны, они требовали такой же платы: этот смертельный размен происходил на глазах общества, которое, не зная толком, восхищаться ему или негодовать, взирало на это неравное противоборство, не предпринимая ни малейшей попытки ввязаться в борьбу.

Этот тип политических преступников, как мы уже говорили, решительно отличался от «бесов», изображённых писателем в начале десятилетия: их разделяла жертвенность, немедленная готовность заплатить за собственные убеждения максимально высокую цену.

В своей последней рабочей тетради он записывает: «“Только то и крепко, подо что кровь протечёт”. Только забыли негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь прольют. Вот он – закон крови на земле»[33].

Запись полемична: первая взятая в кавычки фраза предполагает чьё-то чужое, глубоко враждебное мнение.

С какими же «негодяями» спорит Достоевский?

Главный «бес», Петр Верховенский, считал кровь «важной вещью, соединительной вещью». Подразумевается – чужая кровь.

Террор – даже самый «бескорыстный» – не мог вызвать в авторе «Преступления и наказания» ничего кроме ужаса и гнева. Скорее наоборот. Однако распространялось ли это нравственное отвержение на личность всех тех молодых людей, кто в безумстве своём поднимал оружие?

Это вопрос.

Глава II. Судьба Алёши

26 мая 1880 года в одесской газете «Новороссийский телеграф» появилось следующее сообщение: «…из кое-каких слухов о дальнейшем содержании романа («Братья Карамазовы». – И.В.), слухов, распространившихся в петербургских литературных кружках, я могу сказать… что Алексей делается со временем сельским учителем и под влиянием каких-то особых психических процессов, совершающихся в его душе, он доходит даже до идеи о цареубийстве»[34].

Безымянный автор (он подписался буквой Z) не только косвенно подтверждает дневниковую запись Суворина, но даже «усиливает» её: не просто «политическое преступление», а «идея о цареубийстве». Отсюда понятно суворинское «его бы казнили» (ибо если Z говорит лишь об идее, то Суворин – о «политическом преступлении» как о совершившемся факте).

Поразительно, что крупная легальная газета в мае 1880 года осмелилась сообщить читателям столь пикантные подробности. Не менее поразительно, что произошло это ещё при жизни Достоевского, – и теоретически можно допустить, что данная публикация была ему известна[35].

Разумеется, Достоевский не одобрил бы способ действий, избранный его любимым персонажем. Но перестал бы он любить его? Это очень сомнительно. Тот факт, что тягчайшее политическое преступление призван был совершить «ранний человеколюбец», герой, обладающий исключительными моральными качествами, – этот факт в высшей степени знаменателен. «Лучший», «избранный» по этической шкале Достоевского совершал «худшее» по шкале юридической, государственной, да и человеческой тоже.

Надо полагать, Победоносцев (как частное лицо) ужаснулся бы, узнай он о творческих намерениях Достоевского. Но для обер-прокурора Святейшего синода (а к маю 1880 года Победоносцев уже стал таковым) подобная развязка романа вдвойне неприемлема. Среди революционеров было немало выходцев из духовной среды, семинаристов и т. п. Однако бывший послушник (то есть лицо, готовящее себя к монашескому служению) в роли цареубийцы – случай беспрецедентный, наносящий тяжкий удар по авторитету Церкви.

Что бы ни совершил Алёша Карамазов в своём романном будущем, сомнительно, чтобы эти поступки были бы способны уничтожить его личное обаяние, поставить под сомнение изначальную чистоту его нравственной природы и тем самым лишить его читательских симпатий. Такова художественная логика самого романа.

И «нынешний» и «будущий» Алексей Фёдорович Карамазов по своему психологическому складу не имеет и не может, конечно, иметь ничего общего с Петром Степановичем Верховенским, с Нечаевым или нечаевцами – с «бесами». Для Нечаева революция – своего рода искусство для искусства: она не только может использовать человека как слепое орудие своих «высших» интересов, она «выше» нравственности вообще. Мнимая прикосновенность «наших» («Бесы») к таинственному миру конспиративных «пятёрок» очень льстит их провинциальному самолюбию и служит своего рода средством для изживания их психологических комплексов.

Иное дело – Алёша.

Но пора процитировать дневниковую запись А. С. Суворина полностью.

«Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером…» Так излагается А. С. Сувориным (в его дневниковой записи 1903 года) один из неосуществлённых планов продолжения «Братьев Карамазовых».

До сих пор этих задуманных планов было известно пять. Нам хотелось бы указать ещё на один.

Упоминание о нём встречается у того же А. С. Суворина – в его широко известных воспоминаниях. Причём если приводимая выше дневниковая запись сделана через шесть лет после смерти Достоевского, то воспоминания опубликованы «по свежим следам» – в день похорон писателя.

«Алёша Карамазов, – пишет Суворин в «Новом времени», – должен был явиться героем следующего романа, героем, из которого он (Достоевский. – И.В.) хотел создать тип русского социалиста, не тот ходячий тип, который мы знаем и который вырос вполне на европейской почве…»[36]

Оба суворинских свидетельства (дневниковое и газетное) всегда принимались за высказанную двукратно одну и ту же версию продолжения «Братьев Карамазовых». «…В одном и очень существенном, – замечает Д. Д. Благой, – заметка в “Новом времени” и дневниковая запись полностью совпадают: Алёша становится революционером».

Нам кажется, что совпадения здесь нет и в помине.

Сравнивая дневниковую запись Суворина с его воспоминаниями, Д. Д. Благой пишет: «Естественно, что такое гласное сообщение (то есть публикация воспоминаний в «Новом времени». – И.В.) имело более приглушённый характер (ведь не прошло и трёх месяцев после убийства царя) по сравнению с записью в “Дневнике”, который Суворин писал не для печати, а для себя и для истории. Потому же он скрыл и своё авторство под псевдонимом “Незнакомец”»[37].

В этих двух утверждениях содержатся две существенные ошибки.

Во-первых, как мы уже говорили, воспоминания Суворина были опубликованы 1 февраля 1881 года: то есть не только «не прошло и трёх месяцев после убийства царя», как полагает Благой, но ещё оставался целый месяц до такового[38].

Во-вторых, Суворину не было никакой надобности «скрывать» своё авторство. Вся читающая Россия знала, что Незнакомец и Суворин – одно и то же лицо: уже много лет это ни для кого не являлось секретом.

Таким образом, соображения, указывающие на желание Суворина «приглушить» известную ему версию, автоматически отпадают. Просто он обнародовал лишь одну из них.

В то время как версий было две.

Действительно. В первом случае (в «Дневнике») будущий Алёша, по логике вещей, именно тот самый «ходячий тип», который способен совершить «политическое преступление». Он идёт по тому же пути, что и его предшественники. И – с тем же результатом. «Его бы казнили».

Во втором случае (в воспоминаниях) – Алёша «русский социалист», то есть социалист в духе самого Достоевского. Следовательно, он за «русское (то есть – нравственное) решение вопроса», при котором ни о каком «политическом преступлении» как будто не может быть и речи.

Таким образом, А. С. Суворин говорит не об одном, а фактически о двух различных продолжениях «Братьев Карамазовых». И каждое из них противоречит другому.

Либо Суворин что-то напутал, либо…

Либо здесь не было никакого противоречия. Чистейшая душа, «ранний человеколюбец», казалось бы бесконечно далекий от забот и треволнений русской революции, естественно должен был ступить на её тернистый путь.

«Его бы казнили». Он разделил бы участь Каракозова, Дубровина, Соловьёва.

При кажущейся множественности альтернатив реальный исход был только один.

Решил ли «для себя» сам создатель «Братьев Карамазовых», какой именно путь уготован его герою? Ответить на этот вопрос крайне затруднительно. Известно, что у Достоевского сюжетные замыслы в процессе своего романного воплощения претерпевали самые различные метаморфозы. Поэтому о планах реализации того или другого из них следует говорить очень осторожно и – в сослагательном наклонении.

Во всяком случае, автора серьёзно занимали те два варианта, которые в своё время были сообщены Суворину.

Но – только ли Суворину?

В четверг 29 января 1881 года (то есть на следующий день после смерти Достоевского) двадцатипятилетний студент Академии художеств И. Ф. Тюменев записывает в дневнике: «Мне кажется, скончайся теперь Тургенев, Гончаров, Островский, никого бы не было так жалко, как именно Фёдора Михайловича, который только что начал завладевать вниманием общества, только что крайне заинтересовал всех своими «Карамазовыми», только приготовился повествовать дальше о судьбе Алёши, этого, по его намерению, нового русского евангельского социалиста…»[39]

Тюменев, говоря о «русском евангельском социалисте», фактически повторяет приведённое выше свидетельство Суворина (с добавлением слова «евангельский»). Однако – повторяет ли? Ведь запись Тюменева помечена 29 января; воспоминания же Суворина «О покойном» появятся в печати только через два дня – 1 февраля. Откуда же Тюменеву, человеку лично с писателем незнакомому, стали известны его скрытые художественные намерения?

В самом тексте романа нет прямых указаний на «евангельский социализм» Алёши (а есть только ясно выраженное желание продолжить роман). Следовательно, Тюменев воспользовался какими-то иными источниками. Ими могли быть литературные слухи, суждения о романе в периодической печати, либо, наконец (этого нельзя полностью исключить), – заявления самого Достоевского на литературных вечерах[40].

Уже после смерти Достоевского в «Литературном журнале», издававшемся при газете «Новое время», была помещена статья В. К. Петерсена (подписанная псевдонимом «Оникс») – «Вступление к роману «Ангела». «По словам покойного, – пишет автор, – Алексей Карамазов должен был выразить положительный тип детолюбца-христианина, совершенно чистого сердцем»[41].

Спрашивается: откуда Петерсен почерпнул эти сведения?

В краткой заметке «От автора», предваряющей роман, ни словом не упоминается ни о «детолюбце-христианине», ни вообще о каких-либо других достоинствах будущего Алёши Карамазова. Поэтому выражение Петерсена «по словам покойного» следует, кажется, понимать буквально: имеется в виду не авторское (романное) слово, а живая речь самого Достоевского, то есть устное высказывание.

Но как бы там ни было, в 1881 году версия об Алёше – христианском социалисте (версия, опирающаяся главным образом на внероманные источники) не оставалась секретом для широкой публики.

Впрочем, обсуждались и другие варианты.

В своих воспоминаниях Л. И. Веселитская (В. Микулич) рассказывает, что осенью 1880 года, будучи в гостях у старой приятельницы писателя Елены Андреевны Штакеншнейдер, она разговорилась с ней о Достоевском.

«А как его здоровье?» – «Плохо. Он часто хворает и много работает. Он продолжает Карамазовых. Теперь будет падение Алёши»[42].

Это важное свидетельство никогда не отмечалось исследователями. Правда, в нём содержится одна неточность: осенью 1880 года у Достоевского не было намерения немедленно продолжать «Карамазовых». Он решил сделать двухлетний перерыв. Таким образом, Е. А. Штакеншнейдер сообщает В. Микулич не о работе над продолжением романа, а скорее всего, о планах этого продолжения.

Указание Штакеншнейдер на будущее «падение» Алёши как будто подтверждает ещё одну из дошедших до нас версий: пробуждение в Алёше карамазовского начала, его роман с Грушенькой и т. д. Не исключено, что именно это и имелось в виду. Но слово «падение» у Микулич никак не прокомментировано. Поэтому, наряду с падением в его романтическом смысле, можно представить и другое: падение как гражданский и жизненный крах, как политическую катастрофу. Во всяком случае, такое предположение нельзя полностью игнорировать.

Итак, ещё при жизни Достоевского наблюдается одновременное бытование разных версий «второго» романа.

Естественно спросить: уж не сам ли Достоевский способствовал распространению этой – достаточно разноречивой – информации? Теперь у нас есть основания полагать, что именно так оно и было. Более того: можно вообразить, когда и при каких обстоятельствах один из интересующих нас вариантов (а именно – с «евангельским» Алёшей) был сообщён Суворину.

Сравнительно недавно были опубликованы дневниковые записи забытой ныне писательницы Софьи Ивановны Смирновой (по мужу – актёру Александринского театра – Сазоновой). В 1880 году Смирновой-Сазоновой было двадцать восемь лет. «Фёдор Михайлович, – замечает Анна Григорьевна, – был дружен с Софьей Ивановной Смирновой и очень ценил её литературный талант»[43].

29 февраля 1880 года, в первой половине дня, Достоевский посетил Софью Ивановну, которая, между прочим, сообщила ему, что, занятая своими делами, она не сможет быть вечером у Суворина (там справлялось четырёхлетие «Нового времени»). Достоевский уехал. После него явился Суворин – и принялся уговаривать. Она пообещала: «С<уворин> очень б<ыл> рад, целовал мне руки».

Если бы это только было возможно, то и нам, любопытствующим читателям чужих дневников, вовсе не грех «целовать руки» Софье Ивановне: благодаря её тогдашнему согласию мы ныне обладаем свидетельством высокой важности.

…Они вновь встретились вечером. За поздней трапезой Софья Ивановна сидела между Достоевским и Сувориным и таким образом была невольной свидетельницей (а скорее всего – и участницей) их беседы.

«Достоевский удивлён моему приезду. За ужином гов<орил> Сув<орину> про себя, что он русский социалист и что напрасно это просмотрели в первой части “Братьев Карамазовых”, где он это высказывал, объясняя, в чём состоит русский социализм…»[44]

Достоевский усиленно подчёркивает, что он – «русский социалист». И это настоятельное указание перекликается с глухим (нерасшифрованным) признанием того же Суворина: «Политические идеалы Достоевского, мимоходом сказать, были широки, и он не изменил им со дней своей юности»[45].

«Мимоходом» говорит о том же и первый биограф Достоевского Орест Фёдорович Миллер: «…социалистом в широком человеческом смысле этого слова он никогда не переставал быть»[46].

Если Достоевский и «ренегат революционного дела» (Степняк-Кравчинский), то следует согласиться, что это «ренегатство» носит не совсем обычный характер.