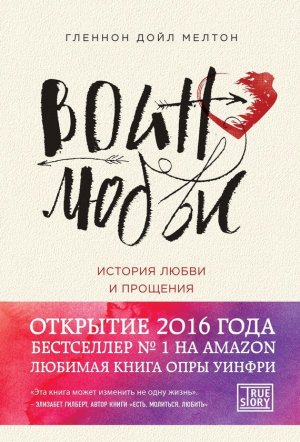

Воин любви. История любви и прощения Мелтон Гленнон Дойл

– Больше я этого не хочу.

– Хорошо, – удивленно отвечает он. – Мне казалось, тебе понравилось. Мне показалось, тебя это завело.

Мой желудок сжимается от его слов.

– Нет, – твердо отвечаю я. – Да, это меня завело, но неправильно. Это было что-то опасное, темное. Я не могу избавиться от воспоминаний о тех женщинах. Их лица напомнили мне о моем собственном лице, каким оно бывало слишком часто. Этот фильм был кокаином, ты – моим бывшим бойфрендом, а я сама – той, какой была когда-то. Я не могу больше быть такой. Теперь у меня есть ребенок. Я хочу быть хорошей матерью и женой. Мне нужно что-то настоящее. Мы не можем от этого избавиться? Пусть в нашем доме не будет ничего такого. Пожалуйста! Избавься от этого?

Крейг встревожен и нежен. Я уверена, что он ни слова не понимает, но это и неважно.

– Конечно, конечно, – говорит он. – Не волнуйся. Прости, дорогая.

– Пообещай мне: больше никогда! – требую я.

– Обещаю, – клянется он. – Я от всего избавлюсь.

Я благодарна ему. Он хочет, чтобы мне было хорошо, сильнее, чем чего-то для себя. Я это знаю. Я люблю этого мужчину. Но я все еще боюсь. В том, как в этой черной коробке соседствуют разные кассеты, есть нечто опасное. Нечто опасное есть в том животном сексе и в том, как Крейг сейчас обнимает меня, но не смотрит мне в глаза. Я чувствую эту опасность. Мне стыдно, но с удивлением я осознаю собственные мысли: Я люблю тебя, но не могу ради тебя вернуться в тот лес. Я иду своим путем и должна двигаться вперед. Чейзу нужно следовать за кем-то, и я не смогу вести и тебя тоже. От меня слишком многое зависит.

Когда позднее я вхожу на кухню с Чейзом на руках, Крейг поворачивается ко мне от сковороды, где жарится яичница, и улыбается. Это смущенная, вопросительная улыбка. Я передаю ему Чейза. Крейг откладывает лопаточку и обнимает нас. Это объятие подтверждает наше решение и договоренность больше не говорить об этом. Мы выбросим коробку мрака и вооружимся тем, что нам хорошо удается. Мы будем семьей.

У нас родились две девочки. Первую мы назвали в честь моей матери Патрицией, а вторую – в честь сестры Амандой. Тиш и Эмма. Сестры. Мы взяли ипотеку и купили минивэн. Мы нашли церковь. Кто может желать большего? Жизнь с тремя детьми полна бесконечной любви, но я поражена тем, сколько сил требуется на уход за ними. Я бросила работу, чтобы сидеть с детьми, но их потребности безграничны. С рассвета до заката и всю ночь напролет я реагирую, отвечаю, жонглирую. Моя жизнь – бесконечная гонка, и поскольку других участников нет, палочку я передаю себе и принимаю у себя. У меня просто нет сил.

Мы с Крейгом решаем, что для выживания нам нужно разделять и властвовать, поэтому мы смеемся и плачем вместе гораздо реже. Крейг весь день работает и помогает мне с детьми по вечерам. Но даже тогда я чувствую обиду. Когда он рассказывает мне о своем долгом ланче на работе, я отвечаю:

– У меня на обед были крошки от сыра, который я жарила детям. И ела я, стоя возле раковины.

Когда он упоминает о прочитанной статье, я говорю, что мне даже представить трудно, чтобы у меня выдалась минутка для чтения. Когда он возвращается с вечерней деловой встречи, я спрашиваю, не было ли это просто предлогом для выпивки с коллегами. Собственная едкость смущает меня. Меня волнует то, что мы все больше отдаляемся друг от друга и погружаемся в себя. Когда нас было трое, у нас был один мир. Теперь же у Крейга есть внешний мир, а у меня – мир нашего дома, и соединить их нам не удается.

Каждый вечер Крейг приходит с радостной улыбкой и спрашивает:

– Как прошел день?

Этот вопрос сразу же напоминает мне о пропасти между его и моим днем. Как прошел мой день? Вопрос повисает в воздухе. Эмма засовывает ручку мне в рот, а из ванной доносится крик Чейза:

– МАМОЧКА! ПОМОГИ МНЕ!

В углу плачет Тиш, потому что Я НИКОГДА, НИКОГДА не позволяю ей пить средство для мытья посуды. Я смотрю на свою испачканную детской едой пижаму, немытые волосы и очаровательного ребенка на руках. Мне хочется сказать:

Как прошел мой день? Это была целая жизнь. Это был лучший и худший день одновременно. Я была и одинока, и нет. Мне одновременно было и скучно, и некогда перевести дух. У меня было множество касаний: я не могла оторвать ребенка от себя, а стоило его уложить, как тут же хотелось снова ощутить сладкий аромат его кожи. Этот день потребовал от меня больше, чем я могла дать эмоционально и физически. Но от мозга моего ничего не требовалось. Сегодня у меня были мысли и идеи, которыми хотелось поделиться, но выслушать меня было некому.

Я весь день с ума сходила, разрываясь между любовью и яростью. Я смотрела в их лица и думала, что не вынесу этой безграничной любви к ним. А через минуту я приходила в ярость. Я стала спящим вулканом, спокойным снаружи, но готовым взорваться горячей лавой в любой момент. А потом я заметила, что ножка Эммы больше не влезает в ботиночек. И у меня наступила паника, потому что я поняла: это скоро кончится – это самое трудное время в моей жизни, которое одновременно и самое счастливое. Это ужасное время одновременно и прекрасное. В достаточной ли мере я им насладилась? Не упускаю ли я лучшее время моей жизни? Не слишком ли я устаю, чтобы в полной мере ощутить любовь? Страх и стыд уподобились тяжелому, колючему одеялу, которое накрыло меня с головой.

Но я не жалуюсь, так что не пытайся все исправить. Я не могла бы прожить по-другому ни дня моей жизни. Я просто рассказываю – черт, как же трудно объяснить! – о дне, проведенном с маленькими детьми. Этого слишком много, но никогда не бывает достаточно.

Но я слишком устала, чтобы говорить это. Я заводная кукла, у которой кончился завод. Поэтому я просто отвечаю:

– Все в порядке.

Потом я передаю ребенка Крейгу, стягиваю грязные волосы в конский хвост, надеваю шлепанцы и хватаю свою сумочку. Дети замечают, что я собираюсь уходить. Они начинают плакать и хвататься за мою ногу. Я целую их в макушки, обещаю скоро вернуться и вырываюсь из их хватки.

Я выхожу на улицу, сажусь в наш мини-вэн, запираюсь и делаю глубокий вдох. Я еду в супермаркет и брожу по отделу домашней утвари. Я замечаю женщину, которая везет в тележке двух малышей. Мне хочется подойти и спросить: «Извините, это время в вашей жизни – оно лучшее или худшее? Пугает ли вас ваш гнев и ваша любовь? Трудно ли вам общаться со своим мужем? Чувствуете ли вы, что вас слышат, видят, понимают? Не потерялись ли вы?» Но ничего этого я не говорю, потому что все мы решили придерживаться сценария. Сказать друг другу мы можем лишь немногое, и я выбираю из доступных вариантов.

– Ваши детки очаровательны, – говорю я с улыбкой.

Женщина улыбается в ответ, и я замечаю в ее глазах усталость и тоску, но убеждаю себя, что мне это лишь показалось. Я отворачиваюсь и продолжаю заполнять свою тележку вещами, которые мне не нужны и которые я спустя какое-то время верну[1]. Папа называл это «покупательской булимией». Моя тележка заполняется, и я говорю себе: «Ты – мать и жена. Ты не пьешь. И это твоя единственная ответственность на земле. У тебя есть все, о чем ты мечтала. Будь же благодарна». В действительности я благодарна, но в то же время озадачена. Мы сделали то, для чего были созданы. Мы стали семьей. Но в семье я не стала менее одинокой.

Мы с Крейгом – замечательные родители, но мы не стали друг другу хорошими друзьями или любовниками. Я гадаю: то ли я выбрала не того мужчину, то ли Крейг выбрал не ту женщину. А может быть, мы вообще не выбирали друг друга. Интересно, не считает ли Крейг меня подходящей вещью, а не нужным себе человеком? Не разведемся ли мы, когда дети отправятся в колледж, потому что нам будет не о чем говорить? Мы должны были завести детей, чтобы не утратить то, что нас связывает. Интересно, каково это – быть замужем за поэтом, засиживаться допоздна, обсуждая идеи, искусство, любовь и войну, бурно ссориться и нежно мириться? Интересно, есть ли у моих подруг в отношениях с мужьями то, чего недостает нам с Крейгом? Может быть, то, чего нет у нас, есть у всех остальных? Обычно я останавливаю эти мысли, как только они появляются. Думать об истинной любви и хорошем сексе – это все равно что коснуться горячей плиты. Мысли о невозможном обжигают и причиняют боль, поэтому я быстро беру себя в руки. Нет смысла гадать, что было бы или что может быть, потому что я никогда не оставлю Крейга. Он – хороший человек, преданный отец, нежный муж. Я должна быть благодарна. Я на всю жизнь останусь одинокой, если это гарантирует моим детям семью. Я не могу иметь всего. У нас и без того много хорошего. Я перестаю читать любовные романы, и это помогает мне справиться с мыслями.

7

Откровение

Однажды я прохожу мимо своего компьютера, держа на руках Эмму, и замечаю, что некоторые мои друзья по Facebook участвуют в каком-то проекте под названием «25 вещей». Они размещают списки интересных фактов о себе. Я задумываюсь, может быть, мне тоже стоит попробовать. Возможно, это станет способом дотянуться до людей вне дома, завершить предложение, сказать правду, доказать себе и другим, что я еще существую. Я решаю составить такой список, укладываю Эмму спать, сажусь за компьютер и начинаю печатать:

№ 1. Я справилась с пищевой и алкогольной зависимостью, но мне все еще не хватает еды и спиртного. Точно так женщине не хватает партнера, который постоянно избивал ее, а потом бросил – потому что умер.

Я смотрю на написанные мной слова: суровые, откровенные и страшные. Я возбуждена. Да. Это я. Я здесь. Это не заблудившаяся Гленнон и не нашедшаяся миссис Мелтон. Это не моя представительница – это настоящая я. Я хочу больше узнать о себе, поэтому продолжаю печатать. Мои пальцы стучат по клавиатуре, словно наконец-то обрели свободу, которой так долго ждали. Они печатают острые, опасные, отчаянные фразы о браке и материнстве, о сексе и жизни. Слова текут быстро и яростно, словно истинная я хватает воздух, пытаясь запастись им на случай, если больше никогда не представится возможности выйти на поверхность. Закончив и прочитав написанное, я чувствую, что смотрюсь в зеркало. Ощущение более острое и реальное, чем то, что я испытываю, глядя в настоящее зеркало. Это я, это мой внутренний мир. Я читаю и перечитываю свой текст, пытаясь узнать саму себя. Наверху раздается плач. Эмма проснулась, и я ей нужна. Ей придется подождать, потому что я тоже проснулась и сначала должна подумать о себе. Мне очень хочется, чтобы другие люди узнали меня, и я размещаю свой список на страничке Facebook, а потом отправляюсь наверх, к Эмме.

Примерно через час я возвращаюсь к компьютеру. Я смотрю на экран и судорожно пытаюсь осознать увиденное. Друзья поделились моим списком, и теперь я получаю множество сообщений. Я смотрю на свою страничку – она полна комментариев от знакомых и незнакомцев. Мне плохо. Я выставила себя напоказ и жалею об этом. Я сказала слишком много. Я хочу взять свои слова назад. Я захлопываю ноутбук и ухожу. Вечером я завариваю себе чай, сажусь перед компьютером и начинаю открывать сообщения.

Первое от какой-то женщины. «Мы не знакомы, но, прочитав утром ваш список, я проплакала от облегчения несколько часов. Ваш список – это мой список тайн. Мне казалось, я такая единственная». Второе сообщение от старой подруги. «Гленнон, моя сестра – алкоголичка. Никто не знает, что с ней делать». И еще сообщение, еще и еще…

«Мой брак рушится…»

«Я не знаю, как выбраться из этой депрессии…»

«Иногда мне кажется, что я не создана для родительства. Я так злюсь, что мне хочется оттолкнуть своих детей. Я не делаю этого, но хочу. Я чувствую себя чудовищем».

Я поражена этой честностью и болью. Многие сообщения прислали те, с кем я хорошо знакома. Но оказывается, я их совершенно не знала. Мы проводили время вместе, болтая обо всем, кроме того, что по-настоящему важно. Мы знакомили друг друга со своими представителями, а наши истинные «я» жили в одиночестве. Мы считали, что это безопаснее. Мы думали, что так убережем свое истинное «я» от боли. Но, читая эти сообщения, я понимаю, что все мы страдали. И наша боль была прикрыта стыдом.

На следующей неделе сестра приносит мне отличный новый компьютер.

– Пиши, Гленнон, – говорит она. – Каждое утро вставай и пиши, как та девушка, что составила этот список.

Я слушаюсь. Поскольку матери приходится заниматься разными делами, мой будильник каждое утро звонит в 4.30. Я выбираюсь из постели и бреду к кофеварке, которую заранее запрограммировал для меня Крейг. Кофе я пью в кладовке – это единственное пригодное место, мой кабинет. Потом я открываю компьютер и начинаю писать. На улице темно, в кладовке тоже. И я спокойно пишу о своем мраке. В этот час я предлагаю своему истинному «я» рассказать о боли, гневе, любви и утратах. Я никогда не пропускаю этого утреннего свидания с самой собой, потому что в кладовке происходит нечто важное. После этого я чувствую себя более спокойной, здоровой и сильной. Выпустив внутреннего демона на чистый лист, я перестаю бояться его. Он оказывается не таким страшным, как я думала. Я меньше боюсь себя. Может быть, мне просто нужно было каждый день контролировать свой стыд, как диабетики контролируют уровень сахара. Я говорю правду, и это ослабляет чувство стыда и приносит облегчение. Это священное очищение от болезненных секретов. И это безопасно, потому что я делаю это в темноте, перед экраном. Мне не приходится видеть чужого смятения и смущения.

Через несколько месяцев я готова показать свои труды другим людям. Я создаю блог. Каждое утро я нажимаю кнопку «опубликовать» и ухожу заниматься детьми. Но разум мой возвращается к экрану. Весь день я думаю, прочитал ли кто-нибудь мои слова, поняли ли меня, ответят ли мне. Я жажду обратной связи. Я проверяю свой блог по сто раз на дню и с удовольствием вижу, что люди отвечают. Они отвечают из своих домов и офисов, они пишут с телефонов. И все они твердят одно: «Я тоже, я тоже, я тоже. Мы понимаем твой мрак, и он похож на наш. Ты не одна». Каждый новый «лайк» и комментарий вызывают у меня прилив адреналина. Меня поняли. Меня нашли. Со временем мой блог приобретает популярность, со мной связываются агенты, и я заключаю контракт на книгу. Оказывается, моя боль не напрасна. Мой блог стал моим убежищем, безопасным миром, где нет пустых разговоров, нет сценариев – только истина.

Страстное желание быть узнанной и понятой Крейгом ослабевает. Впервые все мои потребности удовлетворяются – преимущественно посторонними людьми. Я считаю, что это правильно. В конце концов, не следует сваливать все на единственного человека. Я предпочитаю писать о Крейге, а не разговаривать с ним. Это безопаснее, приличнее, и наша жизнь от этого становится лучше. Нас легче понять, когда мы из настоящих людей становимся персонажами. Крейг чувствует, как я отдаляюсь от него, уходя в новый, созданный мной мир. Он хочет пойти со мной. Он читает каждое написанное мной слово и все комментарии. И зачастую впервые узнает правду о своей жене.

Однажды я пишу о том, как накануне объелась и долго мучилась рвотой – и все это после нескольких лет пищевой трезвости. Крейг читает этот пост вместе с другими моими читателями и пишет мне с работы. «Я беспокоюсь о тебе. С тобой все в порядке? Может быть, нам поговорить об этом?» Вечером мы сидим на диване и пытаемся поговорить. Мы оба чувствуем себя неловко. Я не могу объяснить ему свою булимию. В разговоре невозможно быть столь же честным, как в виртуальном мире. Интересно, почему мне гораздо проще быть честной с посторонними людьми, чем с родными. Я сижу рядом с Крейгом и не понимаю, как быть собой. Я чувствую, что превращаюсь в свою представительницу. Истинная я осталась в постах. Мне хочется сказать: «Если хочешь понять меня по-настоящему, просто прочитай все снова». Но вместо этого я говорю:

– Со мной все в порядке, дорогой. Честное слово! Все хорошо.

Я встаю, показывая, что разговор закончен. Мне не нужно от Крейга то, в чем я нуждалась раньше. Благодаря незнакомцам на экране я нашла близость, которой так жаждала. И как я вскоре узнаю, это нашли мы оба.

Я начинаю уставать больше, чем обычно. Каждое утро я чувствую себя пришпиленной к кровати, как бабочка в витрине. У меня болят суставы, отекают ноги, волосы выпадают клочьями. Меня постоянно знобит. Два разных врача считают, что это психосоматика. Я смотрю на свои отекшие ноги в синяках и пытаюсь понять, что это: мой разум атакует тело? Или тело атакует разум? Может быть, меня терзает что-то извне? Я не знаю. Третий врач назначает анализ крови и находит признаки хронической болезни Лайма. Меня пичкают таким количеством антибиотиков, что вскоре они перестают действовать. Я чувствую себя все хуже и хуже. Мы уже не понимаем, это болезнь или лечение.

Мы покупаем небольшую сауну и устанавливаем ее возле кровати. Весь мой мир – это два шага от кровати до сауны. Иногда я бываю настолько слаба, что Крейгу приходится помогать мне поворачиваться. Мы редко касаемся друг друга. Мое тело страдает от постоянной боли, а разум в тумане. Мне сложно закончить предложение – сказанное или написанное. Часто я не могу вспомнить, кто я и где нахожусь.

Как-то ночью я лежу в постели, глядя в потолок. Я чувствую себя такой тяжелой, что мне кажется, я тону – и сейчас исчезну совсем. Я теряю сознание. Придя в себя, я нахожу под одеялом телефон и пытаюсь поднести его к уху. Он весит целую тонну. Я набираю номер сестры. Когда она отвечает, я говорю:

– Мне кажется, я скоро умру. Мне так страшно. Что будет с моей семьей?

Сестра плачет. Мне хочется утешить ее, но я уже произнесла все слова, на какие хватило сил. Я роняю телефон. Слышу, как дети играют внизу, и в миллионный раз переживаю из-за того, что не могу больше заботиться о них. Возможно, это навсегда. Я исчезаю, потом возвращаюсь. Такое случается со мной по несколько раз в день. Это не похоже на засыпание и просыпание – это как умирание и возвращение к жизни. Открыв глаза, я сквозь туман вижу, что Крейг спит рядом. Я застряла между двумя мирами. Я хочу сказать ему, чтобы он отвез меня в больницу, но не могу пошевелить рукой, чтобы разбудить его. У меня нет сил произнести слова. Я заперта внутри себя. Мысленно я кричу ему: «Отвези меня в больницу! Отвези меня к врачам, к тем, кто знает, как мне помочь!» Крейг не шевелится, не открывает глаза. Я в ярости от того, что он не слышит моего безмолвного крика. Я исчезаю – я больше не у себя в доме, а в психиатрической больнице. Я смотрю на потолок и рассказываю Мэри Маргарет о канарейках. Я говорю: «Мы не сумасшедшие, Мэри Маргарет. Но мы в опасности. Если они не услышат первого сигнала, канарейка умрет». Видение бледнеет, и я снова оказываюсь в постели с Крейгом. Я смотрю на него, потом оглядываю всю нашу спальню. Что пытается сказать мне мое тело? Какой яд его терзает? Как выбраться из этой шахты?

Навестить меня приезжает моя подруга Джина. Я лежу под одеялами, маленькая и бледная. Она боится за меня. Вместе с Крейгом они планируют нашу поездку в ее кондоминиум в Неаполе, штат Флорида. Как только я схожу с самолета, солнце согревает меня, влажность окутывает мои суставы. Я испытываю огромное облегчение. Через несколько дней у меня перестают болеть колени, а на подушке больше нет клочьев волос. Я могу совершать короткие прогулки и готовить детям сэндвичи на завтрак. В последний вечер в Неаполе Крейг касается моей ноги, и я не кричу от боли. Он смотрит на меня и говорит:

– Нам надо переехать сюда.

– Да, – соглашаюсь я. – Надо.

Это правильно. Мы должны уехать от всего, кроме самих себя. Нам нужно время, пространство, солнце и пальмы.

На следующий день Крейг звонит своему начальнику и сообщает:

– Я переезжаю в Неаполь, чтобы спасти жизнь жены.

– Поезжай, – говорит начальник.

Я волнуюсь, потому что переезжать в таком состоянии опасно. Я напоминаю себе, что, поскольку кризис – переломный момент, это лучшее время, чтобы избавиться от всего, кроме самого главного. Мы начинаем отбор. Мы прощаемся со школой наших детей, с нашими соседями и церковью. Большую часть вещей мы отдаем на благотворительность. Приезжаем во Флориду и обещаем себе, что сосредоточимся на отдыхе, общности и исцелении.

Несколько месяцев мы сидим у бассейна, покупаем еду на рынках и долго гуляем все вместе. Мы не заводим новых друзей, не занимаемся ничем, что может осложнить нашу жизнь. Я постепенно загораю, становлюсь сильнее и счастливее. И все члены нашей семьи тоже. Поначалу у нас нет никаких правил, Крейг работает на дому, как и я. Мы общаемся только друг с другом. Каждый вечер мы сидим во дворе, наблюдая за маленьким аллигатором, живущим в озерце. И каждый день мы повторяем:

– Невозможно поверить, что мы сделали это. Тем, кто так живет, мы всегда завидовали. Мы свободны. Это наше начало.

Проблема заключается в том, что, куда бы ты ни пошел, ты остаешься собой. Мы не вышли из шахты. Свой яд мы принесли с собой. Это не начало, а лишь продолжение.

8

Лжец

На моем ноутбуке вирус, поэтому приходится писать с домашнего компьютера. Я случайно нажимаю на неизвестный файл, и на экране появляется изображение обнаженной женщины, которая на четвереньках ползет к камере. Я буквально подпрыгиваю в кресле. Мне хочется выйти, но, когда я нажимаю на кнопку «х», появляются все новые и новые порнографические изображения – каждое еще непристойнее предыдущего. Я вижу двух обнаженных женщин, стоящих на четвереньках на кафельном полу. Ухмыляющийся мужчина направляет их лица к своему пенису. Я изо всех сил пытаюсь закрыть окно, но теперь эти две обнаженные женщины начинают ласкать, целовать и царапать друг друга. Группа мужчин со смехом наблюдает за ними, словно все это часть какой-то непристойной шутки. Такие ролики создаются специально для мужчин, ненавидящих женщин.

Я смотрю на экран монитора, и осознание этого ужаса парализует меня. «Я ошибалась! Я ошибалась! Я ошибалась! Я ошибалась!» Я думала, что в моей семье, в этом маленьком, созданном мной мире, существуют другие правила. Но правила оказались теми же, что и всегда. Я снова вернулась к табличке: «Жирным цыпочкам вход воспрещен!» Вот я в подвале, сижу на плечах парня из братства. Он держит в руках банку с пивом и распевает: «Мы пьем пиво и трахаем баб, и здесь нет места слабакам». Я участвую во всем этом. Я – часть системы, которая считает, что женщин следует высаживать, растить и украшать, а потом использовать, снимать в непристойных фильмах, продавать и смеяться над ними. Секс – это то, что мужчины делают с женщинами или за чем наблюдают, когда женщины делают это друг с другом. Как и эти женщины, я – шутка собственного мужа. Я раскрываю папку и вижу там множество файлов, множество женщин. Здесь хранится целое собрание шуток. Этим компьютером наши дети пользуются каждый день. Я выключаю его, закрываю глаза и изо всех сил трясу головой. Я не могу поверить, что мой муж принес в наш дом такие вещи. Домашние задания детей мирно соседствуют с непристойными роликами – точно так же, как в той черной коробке, где хранились видеозаписи футбольных матчей Крейга и порнофильмы. Я хватаюсь за край стола, чтобы справиться с собой. Мой мозг сейчас взорвется от страха.

А что, если дети уже открывали эти файлы? Они наверняка поняли, что кто-то из их родителей сознательно сохранил эти ролики. Что узнали из них мои девочки? Как они теперь представляют себе, что значит быть женщиной? Как представляет себе взрослую жизнь мужчины мой сын? Каким теперь видится секс моим детям? Боже мой, теперь они отравлены. Они наверняка ощутили боль и стыд – и это слишком тяжелый груз для детей. Я понимаю, что хранение порнографии на семейном компьютере – это все равно что подлить виски в чашку Эммы. Все равно что оставить несколько дорожек кокаина в детской. За такое родителей следует арестовывать! Мне хочется позвонить в полицию. Пожалуйста, заберите моего мужа!

Мне хочется швырнуть этот источник боли на пол и увидеть, как он разлетится на миллион кусочков. Но вместо этого я отодвигаю кресло, мчусь по лестнице и выбегаю на улицу. Мне кажется, что я несусь сломя голову, но ноги у меня слабеют, и я сажусь на дорожку, закрываю лицо руками и рыдаю. Собственное поведение изумляет меня не меньше, чем те ролики, но этот гнев кажется знакомым. Эта ярость кипела, бурлила, постепенно нагревалась – и вот она вырвалась на поверхность. Мой гнев первобытный, всеобъемлющий и древний. Это лесной пожар, с которым невозможно справиться. Это нечто общее и безличностное. Такой пожар способен сжечь весь мир. Безграничность собственной ярости пугает меня, и я решаю сосредоточить ее силу на одном лишь Крейге – я направляю на него лазерный луч.

Я сижу на дорожке, сжав голову руками, и думаю: «Мы в опасности!» Впервые за десять лет мое «мы» не включает в себя Крейга. «Мы» – это я и мои дети. Мы в опасности, и Крейг представляет для нас угрозу. Но потом я думаю: «А что, если это моя вина?» Я уже замерзла. Меня начинает тошнить. «Что, если это я подтолкнула своего мужа к порнографии и теперь получаю то, что заслужила?»

Но эту мысль я отвергаю так же быстро, как она и пришла мне в голову. Нет! Нет! Нет! Нет! Каждый отвечает сам за себя. Он слаб. Черт с ним. Черт с ними со всеми. Я решаю, что мне нужно порвать с Крейгом и со всеми мужчинами. Это решение приносит мне невыразимое облегчение. Но я тут же думаю о Чейзе. Как я могу так говорить обо всех мужчинах, если мой сын вырастет и станет одним из них?

Я с трудом поднимаюсь и возвращаюсь в дом. Я не разговариваю с Крейгом, пока дети не уложены в постель. Тогда я вхожу в спальню и говорю мужу:

– Я нашла твою порнографию. Ты обещал никогда больше не приносить этого дерьма в дом. Но ты не просто принес это, но еще и разместил на компьютере наших детей. Ты – опасный лжец. Ты вообще любишь нас?

Крейг не пытается оправдываться. Он не говорит, что я перегибаю палку. Он опускает голову и шепчет:

– Мне так жаль… Мне нужна помощь…

Через какое-то время Крейг обращается к психологу. Мы не говорим об этом. Мы перестаем проявлять любовь друг к другу. О сексе и речи быть не может. Я не могу открыться человеку, которому не в силах доверять. Я закрываюсь для Крейга. Теперь я должна защищать свое тело и свое сердце. Мы с мужем становимся деловыми партнерами, а наш бизнес – это воспитание детей. Мы ведем себя вежливо, как и подобает коллегам.

Но потом, как всегда, происходит нечто большее.

Через несколько месяцев я тону в большом черном кожаном диване в неприветливом кабинете психолога Крейга. Колени у меня задраны вверх, а стопы висят в воздухе. Я похожа на оставленную кем-то куклу. Я думаю, что если уж не могу дотянуться до пола, то лучше притвориться, что и не хочу этого. Я подтягиваю ноги к груди и обхватываю их руками. Я сама себе щит.

Крейг говорил мне, что обсуждал проблему порнографии с психологом. Доктор отнесся к нему с симпатией, потому что сам в прошлом году чуть не потерял жену по той же причине. Теперь он сидит в четырех футах от меня, и мне это не нравится. Я знаю, как мы стараемся спасти других ради того, чтобы спастись самим. Я не собираюсь становиться частью пути этого мужчины к спасению. Кроме того, он неприятный. Видно, что ему неловко. Он с надеждой улыбается – ему явно нужна моя поддержка. Он хочет услышать от меня, что все будет в порядке. Я так не считаю, поэтому сохраняю нейтральное выражение лица. Мне ясно, что этот человек привык видеть на лицах женщин улыбку поддержки. Я чувствую, что мое нежелание улыбаться сбивает его с толку. Он откашливается и говорит:

– Здравствуйте, Гленнон. Спасибо, что сегодня присоединились к Крейгу.

Он так свободно произносит наши имена, и меня это коробит. А психотерапевт продолжает:

– Вы выглядите очень рассерженной, Гленнон. Вы не расскажете нам, что вас так злит.

Мне хочется ответить: «С чего вы взяли, что я рассержена? Потому что я не улыбаюсь? Крейг тоже не улыбается. Почему нейтральное выражение женского лица говорит о гневе, а нейтральное выражение лица мужчины – просто нейтральное?» Но вместо этого я говорю:

– Да, я, наверное, действительно рассержена.

Психолог спрашивает почему.

– Потому что муж давным-давно пообещал мне не смотреть порно, – отвечаю я. – Но он мне солгал. Он принес порнографию в наш дом, где эти ролики могли найти наши дети, – и возможно, уже нашли. Он подверг моих детей опасности. Он грязно использовал тела дочерей других родителей, хотя у самого есть дочери. Он позволил мне десять лет верить в то, что наши сексуальные проблемы – это моя вина. Но, возможно, это не так. Возможно, я вовсе ни в чем не виновата.

Психолог смотрит на Крейга. Он наблюдает за его реакцией. Крейг молчит. Он печален и отстранен. Психолог переводит взгляд на меня и говорит:

– Я понимаю. Но, Гленнон, давайте дадим Крейгу шанс исправиться. Он честен с нами. И хочет рассказать всю свою историю.

После слов «всю историю» в комнате повисает тишина. Напряженная и полная ожидания, как пауза между молнией и громом. Мы трое смотрим друг на друга, и в ту же секунду я понимаю, что вся история – это именно то, что мы упустили.

Мысленно я возвращаюсь на два месяца назад. Я стою возле кухонного стола, а Крейг рассказывает мне о своем приятеле с работы.

– Он изменил жене. Ей было очень трудно, но со временем она все же его простила. Они снова живут вместе. И они счастливы.

Я удивилась, что Крейг решил это мне рассказать. Мне не хотелось это слышать. Мне не хотелось вести разговоров о супружеской неверности в своем доме – особенно в тот момент, когда я собирала завтрак для детей. И я не стала ни о чем спрашивать. Я не посмотрела на Крейга и постаралась его не слышать. Но теперь, когда я вспоминаю голос Крейга в тот момент, мне становится ясно, что в нем звучала мольба. Теперь я слышу то, что упустила раньше: Крейг не просто рассказывал историю брака своего приятеля, он спрашивал о нашем браке. Я вспоминаю, как продолжала нарезать сэндвичи для детей идеальными треугольниками: нажать на нож, отрезать, повторить, отрезать, повторить. Тогда я сказала Крейгу:

– Он – козел, а жена его дура. Я бы забрала детей и никогда не вернулась. Я бы никогда этого не простила. Никогда – даже через миллион лет.

Крейг выслушал меня молча.

– Понимаю, – сказал он и начал убирать со стола.

Сейчас, в кабинете психолога, я слышу собственные слова:

– Честно говоря, я не верю, что Крейг рассказывает нам всю историю. Не думаю, что он когда-нибудь рассказывал все.

– Гленнон, я вас понимаю, – дрогнувшим голосом отвечает психолог. – Но я знаю Крейга и верю в то, что он честен.

Я вздрагиваю и плотнее натягиваю свой свитер. Впервые я замечаю, что Крейг и психолог в футболках и шортах. Разве мужчины не ощущают холода? Почему они не натягивают свитеров, не съеживаются, не втягивают ладони в рукава и не обхватывают ноги руками? Почему, черт побери, им постоянно тепло, комфортно, спокойно и приятно?

– Она права, – произносит Крейг. – Мне нужно ей кое-что рассказать.

От его голоса мне становится еще холоднее.

Вмешивается психолог:

– Да, верно. Крейгу нужно многое рассказать. Это можно сделать правильно или неправильно. Нам с Крейгом нужно несколько раз пообщаться, а через пару недель мы обсудим новую информацию.

Неожиданно для самой себя я начинаю громко хохотать. Мой смех раздается в комнате, как автоматная очередь. Мужчины подскакивают на месте, и мне приятно это видеть. Женский смех привлекает мужское внимание быстрее, чем слезы. Я тыкаю пальцем в психолога и говорю:

– Ха! Это смешно! Вы говорите «правильно», «неправильно»! Вы – смешной человек! – Смеяться я перестаю так же резко, как и начинаю. – Нет, никаких отсрочек! Крейг рассказывает мне все немедленно.

Я смотрю на Крейга и чувствую в груди лед. Колючие, холодные льдинки.

– Начинай, – говорю я. – Если ты хоть что-то утаишь, я уйду и никогда не вернусь назад. Ты знаешь, я на это способна.

Я встаю с дивана, подхожу к креслу и усаживаюсь – максимально далеко от Крейга.

Он начинает говорить, не глядя на меня.

– Были другие женщины, – бормочет он. – На одну ночь. И первая была через несколько месяцев после нашей свадьбы.

У меня перехватывает дыхание. Я смотрю на Крейга. Он ждет моей реакции, но неожиданно я оказываюсь далеко от кабинета психолога. Я держу отца за руку, и мы с ним идем по белой ковровой дорожке. Мы с папой приближаемся к Крейгу. «Стоп! Остановитесь! – кричу я себе и отцу. – Остановитесь! Поверните назад!» Но мы продолжаем идти. Все решено. Ничего нельзя изменить.

Крейг продолжает говорить. Это не может быть правдой! Пока я сидела дома, меняла подгузники, мыла посуду и кормила наших детей, он спал с другими женщинами. Пока я умоляла свое тело исцелиться, он лежал с другими телами. Пока я страдала из-за своей неспособности ощущать близость во время секса, он был близок с другими. На протяжении многих лет он позволял мне чувствовать себя виноватой. Он позволял мне плакать на его плече и спрашивать: «Что со мной не так? Почему я не могу почувствовать себя в безопасности во время секса?» Он гладил меня по голове и говорил, что не знает. Он знал. Он сам был тому причиной.

Когда Крейг перестает говорить, мы какое-то время сидим молча. Мужчины находятся между мной и дверью. Мне надо встать и выйти, но ноги меня не слушаются. Психолог встревожен.

– Гленнон, с вами все в порядке?

Самый глупый вопрос, какой только можно задать. Я даже не пытаюсь ответить. Я молча смотрю на него и позволяю снова произнести мое имя. Я ненавижу его. Я отворачиваю свое кресло от обоих мужчин и гляжу в огромное окно, которое выходит на парковку. Наклоняюсь и кладу руки на стекло, чтобы успокоиться. Я смотрю на парковку и вижу блондинку, которая спешит к своей машине. Интересно, что она знает о своих родных, а о чем и не догадывается. «Надеюсь, ты хорошо знаешь своих близких», – думаю я. Но сразу же понимаю, что, возможно, ей лучше не знать. За несколько минут я перешла от незнания к знанию, и пока что знание намного, намного хуже. Я не уверена, что вообще смогу это пережить. И я беру назад свое пожелание этой блондинке.

Блондинка отъезжает, а я вспоминаю сцену из своего любимого фильма – бой на мечах между Иниго Монтойей и Уэсли из «Принцессы-невесты». Там есть момент, когда Иниго понимает, что Уэсли такой же опытный фехтовальщик, как и он сам. Лицо Иниго меняется от неожиданности, на нем появляется страх, потом глаза расширяются от уважения, а затем возникает изумление, которое говорит: «Что ж, он может меня убить, но это хотя бы будет интересно». Я снова смеюсь. Неловко и с горечью. Впервые я признаю, что Крейг – достойный противник. Я считала себя плохой, а Крейга – простым, истинным, золотым. Но оказалось, он такой же опытный фехтовальщик, просто скрывал свое потрясающее умение причинять боль. И я думаю: «Ага! Вот ты какой! Отлично сыграно. Я тебя недооценивала. Ты – сложная личность, и ситуация становится интересной. En garde!»

За моей спиной психолог спрашивает:

– Почему, Крейг? Почему ты решил рассказать об этом сегодня?

Шепот Крейга еле слышен:

– Я наблюдал за Гленнон. Она пишет и говорит о своих проблемах. Честно признается, кто она такая. Считает, что только правда позволяет ей сохранять здоровье. Она выложила всю неприглядную правду о себе, и люди все же любят ее. Я просто хочу понять, может быть, и мне стоит поступить так же. Мне нужно знать, сможет ли она любить меня настоящего.

Я осторожно поворачиваю свое кресло, чтобы видеть лица обоих мужчин. Смотрю на часы на стене над окном. Время идет. Через пятнадцать минут меня будут ждать дети. На мгновение я задумываюсь, какими будут их лица, когда они узнают, что, пока они рисовали радугу в школе, их семья распалась. А потом отгоняю эту мысль. Эта боль – ухаб на дороге, который нужно объехать. Я смогу сделать то, что нужно. Я отталкиваюсь и поднимаюсь с кресла. Снимаю свой свитер и держу его в руке. Я заставлю свое тело не дрожать. Взгляды обоих мужчин одновременно следуют за мной. Сначала я смотрю на психолога и говорю:

– Вам нужно заменить диван в своем кабинете, чтобы женщины могли достать ногами до пола. – Потом поворачиваюсь к Крейгу: – Я не представляю, сможешь ли ты когда-нибудь получить то, что хочешь. Но точно знаю, что получишь это ты не от меня. Для меня тебя больше не существует. Кем бы ты ни был! Ты разрушил нашу семью, и я никогда не прощу тебя. Никогда! Я ухожу – мне нужно забрать детей из школы. За вещами приходи завтра, пока они еще будут на занятиях. А потом держись подальше от нас. Ты – яд нашей жизни.

Я беру свою сумочку и свитер и направляюсь к двери. Прохожу через длинный коридор и оказываюсь на улице. Я превращаюсь в женщину, которая спешит к своей машине. Интересно, наблюдает ли кто-нибудь за мной из окна, гадает ли кто-нибудь, знаю я своих близких или нет, пытается ли кто-нибудь дотянуться ногами до пола.

На улице тепло и светло. Я останавливаюсь, чтобы глаза привыкли к свету. Мне нужно собраться с мыслями. Я чувствую себя туристом, который вышел из аэропорта и оказался в новой, чужой стране. Синева флоридского неба ослепляет. Звуки кажутся очень резкими и чужими – крик цапли, выхлопы автомобилей, шум пролетающего самолета. Жар солнца удивляет меня. Тепло существует – и это интересно. Я уговариваю себя жить настоящим и обращать внимание на все. Мне нужно заметить гораздо больше, чем я замечала раньше. Прежде я многое упускала. Мое счастье и покой основывались на фантазиях и вымыслах. Новая я путешествую в одиночку и не могу больше позволить себе такой роскоши. Реальность. Только реальность. Тебе нужно понять, что РЕАЛЬНО, Гленнон. Глаза у меня распахиваются. Спина выпрямляется, а подбородок поднимается, как у солдата. Я чувствую, что готова вдохнуть целые галлоны воздуха, словно только что понюхала ароматическую соль. Все жалит меня, но я непреклонна.

Я подхожу к своему серому минивэну. Он прочный, большой и надежный – точно такой же, каким я его оставила. Но, взявшись рукой за ручку, я вновь ощущаю прилив жгучей ненависти. Я отступаю и быстро понимаю, что ненавижу этот минивэн. Я отступаю еще на шаг и смотрю на машину издали. Автомобиль превращается в символ моей десятилетней преданности, жертвенности и наивности. Машина буквально кричит: «Я жена! Я мать! Вот кто я! Может быть, я и не ослепительно красива, но я люблю свою жизнь!» Этот минивэн – живое доказательство моей глупости.

Мне хочется бросить ключи в сточную канаву за спиной и уйти прочь навсегда. Но поскольку я мать, такие драматические жесты для меня недопустимы. Я должна быть твердой. Я должна быть спокойной. Я должна думать о своих детях, которые еще не увидели волны, готовой их захлестнуть. Должна быть решительным капитаном нашего тонущего корабля. Я должна улыбаться, когда мы пойдем ко дну, чтобы все могли потонуть спокойно.

Я забираюсь в свой ужасный минивэн. Впервые в жизни я понимаю, как мало достоинства в том, что миниатюрная женщина водит огромную машину. Черт, почему мне ничего не подходит? Я бросаю взгляд на груду цветных книжек, тетрадок, банок с яблочным соусом, игрушек. Может быть, со временем мои дети будут смотреть на все это так же, как я на свою машину: все это пустое напоминание о старом, далеком мире. Когда-нибудь они посмотрят на все это новым взглядом очнувшихся людей и подумают: «Надо же! Цветные книжки! Помню, когда главной моей проблемой было умение писать ровно! Мама, помнишь минивэн? Помнишь, когда главной твоей проблемой было вовремя привезти нас на футбол? Ты вечно не могла найти мои шиповки, помнишь? Мы были такими чудесными, правда?»

Я трогаюсь с места. Потом останавливаюсь на светофоре. Я помню, где нужно повернуть. Супружеская пара переходит улицу. Я улыбаюсь и машу им. Собственная улыбка удивляет меня и заставляет гордиться собой. Посмотрите на меня. Со мной случилось худшее, что только могло случиться, но я спокойно управляю машиной и улыбаюсь прохожим. Улыбаясь, я снова становлюсь двумя людьми одновременно. Я – женщина, которая только что потеряла всю свою жизнь, и одновременно я – ее представительница: я веду машину, улыбаюсь и машу. Я снова официально становлюсь «мы». Боль расщепляет нас пополам. Когда страдающая женщина твердит: «Со мной все в порядке, все в порядке», это происходит не потому, что действительно все в порядке. Просто внутреннее «я» заставляет внешнее «я» твердить эти слова. Иногда внутреннее «я» даже выскальзывает наружу и говорит: «С нами все в порядке». Окружающие считают, что женщина говорит о себе и своих близких, но это не так. Она говорит о двух своих «я»: об уязвленном истинном «я» и о своей представительнице, созданной для публичного употребления. Боль превращает одну женщину в двух, чтобы ей было с кем прогуляться или посидеть в темноте, когда все остальные уйдут. Я не одинока. У меня есть мое страдающее «я». Но есть и бодрая представительница. Она продолжит существовать. Может быть, я смогу навсегда скрыть свое страдающее «я», отправить в мир свою представительницу, и она будет улыбаться, махать рукой и вести себя так, словно ничего не случилось. Дома мы сможем дышать, а на людях будем вечно притворяться.

Я останавливаюсь у следующего светофора. Ноги мои начинают дрожать – сначала слегка, потом сильнее. Они уже колотятся о стойку руля. Нужно это прекратить. Я прижимаю колени руками, но ноги дрожат все сильнее. Может быть, внутреннее «я» узнало о моем плане по его сокрытию и не хочет оставаться невидимым. Может быть, именно оно и управляет моим телом. Я потеряла контроль над своей жизнью и семьей, а теперь теряю его и над собственным телом. Скоро загорится зеленый свет. Я в панике. Тело кричит, что мне нужно сказать кому-то правду. У меня есть единственный способ справиться с собой: нужно позвонить сестре. Аманда берет трубку после первого же звонка.

– Привет, сестра! Что случилось?

– Ты сидишь? – спрашиваю я. – Мне нужно что-то тебе сказать, но не волнуйся – с детьми все в порядке. По крайней мере, мне так кажется.

– Что-что? Что происходит? – В ее голосе чувствуется паника.

– Это не просто порно. Крейг спит с другими женщинами. Это было с самого начала. Женщины на одну ночь.

Ноги мои перестают дрожать. Загорается зеленый свет. Я нажимаю на газ и медленно трогаюсь с места.

Сестра молчит. Потом начинает судорожно говорить:

– О боже! О боже, Гленнон! Ты где? Ты за рулем? С тобой все хорошо?

Она ждет ответа. С тобой все хорошо? – этот вопрос всегда меня смущал. В следующем году мне зададут его тысячу раз, и каждый раз он будет иметь новое значение. В голосе сестры я нахожу ключ к пониманию: «С тобой все хорошо? Ты не хочешь въехать в кювет? Ты не собираешься причинить вред себе или кому-то еще?»

– Со мной все хорошо, – отвечаю я. – Я спокойна. Я забираю детей, и мы едем домой.

Я слышу слова сестры:

– Забирай их, и будьте дома. Завтра утром я к тебе прилечу. Сегодня вечером я все расскажу маме и папе.

Стоп. Она собирается все рассказать родителям? Если им сказать, то все будет кончено. Если они узнают, это станет официальной реальностью. Я пытаюсь представить лица родителей, когда они узнают НОВОСТЬ. Они уже проходили через это с моей сестрой. Ее первый муж оказался не таким, каким мы его считали. Крейгу мы доверяли. Как мы сможем кому-нибудь доверять после этого? Как папа переживет то, что он не сумел защитить ни одну из своих дочерей? Как родители переживут то, что их снова обманули? Если я задам эти вопросы вслух, если попытаюсь произнести много слов, то мое уязвленное внутреннее «я» вырвется наружу и начнет рыдать безостановочно. Я сглатываю и отвечаю:

– Хорошо. Договорились. Поступай, как считаешь нужным. Я позвоню тебе попозже.

Я приезжаю в школу и пристраиваюсь в конце очереди. Я смотрю на других улыбающихся матерей и страшно завидую каждой из них. Учителя машут нам, и я машу им в ответ. А потом я вижу своих детей, которые несут сделанные сегодня рисунки. Увидев меня, они начинают прыгать, а их лица расплываются в широких улыбках. Эти улыбки реальны. Они не расколоты пополам. Я смотрю на них, и мое сердце буквально замирает. Не могу представить, что когда-нибудь смогу справиться с собой. Эти лица. Одна вещь. Я пообещала сделать эту одну вещь правильно. Я обещала дать детям семью. Защитить их. Я не сдержала обещание. Я не могу их защитить. Они будут страдать так, как никогда не страдала я. Это невозможно! Как уберечь их от всего этого? Дети прыгают в машину. Я хочу крепко обнять их, но просто улыбаюсь и говорю:

– Я вас люблю! Как прошел день?

Малышка наклоняется, чтобы поцеловать меня, и отвечает:

– Все было здорово! А у тебя?

– Все замечательно, дорогая. Просто замечательно.

Я говорю детям, что папа неожиданно уехал в командировку. Мы приезжаем домой. Я устраиваю уютное гнездышко на диване и включаю телевизор. Дети в восторге. Телевизор в будний день! Я благодарна за то, что мы пережили жестокое нападение внешнего мира. Я горжусь собой. Я спасла своих детей, привезла их домой, и теперь они в полной безопасности, счастливые и довольные. Во всем мире есть только мы четверо. Буря может бушевать за стенами дома, но мы всегда будем в безопасности в нашем убежище. Я приношу им куриные наггетсы, устраиваюсь рядом и усаживаю Эмму себе на колени. Вдыхаю запах ее волос. Я даю безмолвное обещание Эмме, ее брату и сестре, что все будет хорошо. С нами все будет хорошо. Мы – настоящие. И папа нам не нужен.

Первоначальная бесчувственность и отрицание – это шок и это дар. Шок – это период благодати. Женщина получает время, чтобы собрать все, что ей нужно, а усталость и паника, словно пурга, налетят позже. Шок дает женщине время окружить себя людьми, чтобы потом приступить к тяжелому труду и справиться с горем, что потребует от нее напряжения всех сил. Шок – это короткий осенний период, дающий возможность подготовиться к зиме.

Через два часа я отправляю детей в ванную и помогаю им чистить зубы, затем отправляю по их комнатам и укладываю спать. Целую девочек на ночь. Бархатная кожа их щечек поражает меня. Они такие юные, такие свежие. Их кожа так нежна, потому что ее ничего не коснулось. Ее еще не выдубили солнце и ветер, в нее еще не проникли ядовитые вещества из воздуха, на нее еще не повлияли юношеские гормоны. Их кожа идеальна и не испорчена, как и их сердца. Я защитила их, чтобы они не страдали в одиночку. Все кончилось. Скоро мне придется сообщить им известие, отправляющее их сердца в тот путь, которым я не смогу пройти вместе с ними. Их сердца разобьются и ожесточатся раньше, чем задубеет их кожа. И это неправильно.

Я смотрю на детей и понимаю: когда они узнают, что мама с папой не могут больше быть вместе, шок, горе и утрата разделят нас. На самом деле мы уже разделены – просто они еще об этом не знают. А я не смогу удержать их, когда они будут плакать. Я не смогу сказать, что понимаю их чувства. Я не знаю, каково это – быть ребенком, семья которого в одночасье распалась Моим детям девять, шесть и четыре. Как могу я подвергать их страданиям, которых не пережила сама? Я должна идти впереди и расчищать им путь. Но я больше не могу быть впереди, потому что не знаю, куда мы идем. Мне кажется, что я задыхаюсь. Я выбегаю и стою в коридоре, пытаясь собраться с силами. Я слышу, как девочки хихикают и болтают. Они еще не спят. Их радость потрясает меня – мне кажется, что я только что обнаружила признаки жизни под грудой мусора. Смогут ли мои девочки хихикать, узнав страшные новости? А я сама?

Я вхожу в свою спальню и смотрю на кровать. Взгляд останавливается на вмятине на подушке Крейга, на раскрытой книге на его тумбочке. Я быстро взбиваю подушку и прячу книгу под матрас. Я не могу видеть его вещи. Мне нужно забыть о его существовании. Дыхание снова становится поверхностным. Шок, который спасал меня до этого момента, начинает проходить. Комната кружится, я вся дрожу. Страшные вопросы хватают меня своими ледяными руками: А что, если мы разведемся? А если Крейг снова женится? А если мои дети станут называть мамой другую женщину? А вдруг она не будет их любить? А если она их полюбит? А если они полюбят ее? Как сделать так, чтобы не знать того, что я знаю? Как сделать так, чтобы все это было неправдой?

Ноги подкашиваются, и я сажусь на пол. Ползу к стене и опираюсь об нее. Наклоняюсь вперед и зажимаю голову между колен, чтобы справиться с приступом тошноты. Я пытаюсь выровнять дыхание. Сосредоточься на дыхании, Гленнон. Просто дыши. Я смотрю на дверь, вспоминаю, что она не заперта, подползаю и запираю ее. Дети не должны видеть меня такой. Я – это все, что у них есть. Когда дверь заперта, я снова прислоняюсь к стене и откидываю голову назад. На минуту я закрываю глаза. Очень знакомые ощущения – эта поза на полу. Мысленно я возвращаюсь в День матери 2001 года.

Я сижу на полу ванной, ощущая холод кафельной плитки. В руках у меня положительный тест на беременность. Руки у меня так дрожат, что я с трудом могу рассмотреть маленький синий крестик. Но он там есть. Я изо всех сил зажмуриваюсь, стараясь забыть о том, что случилось: я беременна. Я открываю глаза и вижу белый холодный унитаз, перед которым провела половину жизни. Я снова возвращаюсь к нему. Меня снова тошнит. Я пытаюсь избавиться от своей грязной человечности и смыть ее прочь. Ванная – это мое убежище, а унитаз – мой алтарь. Это место – ответ на вопрос, который мучил меня больше десяти лет. Но, глядя на тест на беременность, я понимаю, что мне понадобится новый ответ, позволяющий не прятаться и не вставать на колени. Эти ответы я найду в материнстве. В том, чтобы быть хорошей женой. Эти алтари гораздо лучше. Они не так опасны. Все, кого я люблю, будут гордиться мной и смогут приблизиться к моему истинному «я».

Но, может быть, это не совсем так. Потому что прошло десять лет, и я снова сижу, прислонившись спиной к стене. Мне открылась другая истина, меняющая жизнь. И она напрочь сносит новые алтари, которые я с таким трудом возводила. Если хорошая жена и мать – это не ответ на мой вопрос, то какие еще ответы мне остались? Никаких. Если я не миссис Мелтон, то кто я? Никто. Конец.

Я напоминаю себе, что десять лет назад считала тот момент в ванной концом. Маленький синий крестик был моим приговором, но был и моим приглашением. Приглашением построить лучшую жизнь, найти лучшие ответы, обрести истинную идентичность. Что, если этот приговор тоже приглашение? Но куда? Из моего брака? В одинокую жизнь? Прочь от детей? Нет, нет, нет! Я не хочу такого приглашения. Ни за что. В тот раз меня приглашали к Чейзу, к Крейгу, к Любви. Сейчас же приглашают избавиться от всего, что меня спасло. Я не хочу этого. Я не хочу такого начала. Я люблю свои ответы. Я люблю свою жизнь. Я в панике.

Я пытаюсь вспомнить, как десять лет назад обрела дыхание. Что я сделала в первую очередь? Как я это пережила? Я пошла на собрание. Но сейчас я не могу никуда пойти. Мои дети спят, мы в доме одни. Я поднимаюсь с пола и подхожу к компьютеру. Он сейчас станет собранием для меня. Я спасусь и в этот раз. Начинаю печатать список:

Вопросы, на которые я не могу ответить

Станем ли мы когда-нибудь снова семьей?

Буду ли я матерью-одиночкой?

Разрушит ли это событие жизнь моих детей?

Появится ли у моих детей когда-нибудь другая мать?

Я останавливаюсь, смотрю на последний вопрос, и душа моя кричит: «НЕТ! НЕТ!» А потом я добавляю:

ЧТО Я СОБИРАЮСЬ ДЕЛАТЬ?

И сразу же начинаю второй список:

Вопросы, на которые я могу ответить

Любима ли я? Да.

Любимы ли мои дети? Да.

Переживала ли я кризисы подобной силы прежде? Да.

Я смотрю на последний вопрос и размышляю: слово «катастрофа» – disaster – происходит от Astro – «звезда» и Dis – «без». Катастрофа неизбежна только в том случае, если я утрачу чувство света. Я сижу перед компьютером и чувствую, как тьма сгущается. Мне нужно обрести какой-то свет. И я быстро составляю еще один список:

Что я знаю

То, чего ты не знаешь, тебе пока знать не нужно. Все откроется со временем.

Кризис призван отсеять ненужное. Пусть все уйдет, а тебе останется то, что важно. Самое важное не отсеется само по себе.

Просто действуй дальше. Делай шаг за шагом. И так ты сможешь вернуться домой.

Я распечатываю три списка и ложусь с ними в постель. Я лежу на кровати и смотрю в потолок. Один из вопросов, оставшихся без ответа, продолжает меня мучить: ЧТО Я СОБИРАЮСЬ ДЕЛАТЬ? Я заставляю себя превратить этот безответный вопрос в вопрос, имеющий ответ. Я меняю вопрос «Что я собираюсь делать?» на другой – «Что я собираюсь делать дальше?».

Я засну. Взойдет солнце. Я приготовлю завтрак. Отвезу детей в школу. Вернусь домой и отдохну.

Я повторяю свой план снова и снова, и дыхание мое становится более ровным и медленным.

Я засну. Взойдет солнце. Я приготовлю завтрак. Отвезу детей в школу. Вернусь домой и отдохну.

Это мои шаги. Один за другим.

Я так устала. Я наклоняюсь и выключаю лампу, но продолжаю сжимать списки, словно это мои маяки. Я несу с собой во мрак свет. Я засыпаю, держа слова в руках. Слова – это свет, озаряющий мой путь. Это не катастрофа. Это просто кризис. Я позволяю себе стать ребенком на пляже – я рою песок и просеиваю его перед собой. Я наблюдаю, как песок утекает, надеясь, что сокровища останутся в моих руках. Я засыпаю.

9

Океан боли

Не помню, как на следующий день я встретила сестру в аэропорту. Не помню, как через два дня приехали родители. Не помню, как сказала детям, что мама с папой их очень любят, но им нужно пожить врозь. Не помню, как сказала Крейгу, чтобы он снял отдельную квартиру, как позволила ему взять одну из наших собак. Не помню, как составила для него график встреч с детьми. Горе все стерло. Я чувствую, что в моей жизни стерлось все, кроме боли и страха.

Мой гнев – это океан. Бывают моменты затишья и покоя, а потом, без предупреждений, под моей кожей начинается волнение. Во мне поднимается страшная, бушующая сила, и не остается ничего другого, кроме как отдаться на ее волю и лететь вместе с ней. Я стою на дорожке перед домом и кричу в телефон на Крейга, желая ему смерти:

– Лучше бы ты умер! Тогда бы мне не нужно было снова связываться с тобой. Я смогла бы сказать детям, что ты был хорошим человеком, оплакать тебя и начать жизнь с кем-то другим. Если бы ты умер, мне не пришлось бы делить детей с тобой. Детей, которых я защищала, а ты попросту выбросил из своей жизни. Ты эгоист, раз до сих пор существуешь на этой земле!

Когда ярость моя стихает, я чувствую себя совершенно обессиленной и опустошенной.

Воображение не перестает мучать меня. Я постоянно представляю себе Крейга с другими женщинами, и эти образы выбивают из меня дух. Я представляю, как пыталась связаться с Крейгом, когда он был в командировке. Телефон безответно звонил на тумбочке у кровати, где Крейг лежал рядом с обнаженной женщиной. Я представляю, как мои дети говорят своим школьным друзьям: «Мачеха возила нас в Диснейленд…» Когда эти призраки появляются, я теряю присутствие духа и физическое равновесие. Мне приходится опираться на стену, чтобы не упасть. Даже мой собственный разум не хочет быть добрым ко мне.

Моя депрессия – это темный, плотный туман. Когда он расходится, я могу заняться детьми, но потом он сгущается вновь, и я не могу ни двигаться, ни говорить. Я поручаю детей родителям, а сама ложусь в постель и засыпаю. Это подарок моих родителей – они дарят мне сон. Он – мое единственное убежище, а расплачиваться за него приходится пробуждением и осознанием, что все случившееся не было сном. Это моя жизнь.

Мое горе – это несокрушимая кирпичная стена. Она стоит прямо передо мной. Я хочу снести ее, разрушить до основания, не оставить камня на камне. Мне нужно попасть за стену, чтобы увидеть, что ждет меня на пути. Но стена меня не пускает. Я не могу ни забраться на нее, ни вытащить из нее кирпичи. Я могу лишь обессиленно прислониться к ней. Горе – это всего лишь болезненное ожидание, ужасающее терпение. Горе невозможно устранить, преодолеть, перехитрить. Его можно лишь пережить. Чтобы выжить, нужно покориться кирпичной стене.

Продвижения вперед не существует. Каждый день я просыпаюсь и двигаюсь по тому же самому пути горя, депрессии, ярости и ужаса. По дороге в мою душу прокрадываются теплые воспоминания. Крейг с детьми будят меня в день рождения. С хихиканьем они на цыпочках приближаются к моей спальне – и появляются в специально сделанных по заказу Крейга футболках с фотографиями нашей свадьбы. Я вспоминаю слезы Крейга, когда он впервые взял на руки маленькую Тиш. А вот Крейг будит меня среди ночи, чтобы показать, как трое наших детей и обе собаки пробрались к нам в постель. Все это мы делали вместе. Мы построили семью. Мы так много потеряли, и я тоскую по всему этому. Но скучаю ли я по тому, что мы сделали, или по мужчине, который помог мне сделать это? Я не знаю. Как теннисный мячик, я мечусь между дорогой в ад и радостным возвращением домой.

Я сижу на пляже с родителями и наблюдаю, как дети играют возле воды.

– Я с ним развожусь, – говорю я.

Папа кивает:

– Некоторые всю жизнь живут вместе ради детей, но оживают лишь тогда, когда их партнер умирает. И все вокруг, включая и детей, думают: «Почему, черт побери, она не сделала этого раньше? У нее могла быть целая жизнь». Поступай так, как считаешь нужным. У нас есть сбережения и время. Мы будем с тобой.

Я смотрю на папу и успокаиваюсь. Я пытаюсь сохранить это ощущение, но потом взгляд мой падает на детей, которые гоняются друг за другом по пляжу. И спокойствие тут же исчезает. Нет, нет! Этот план не сработает. Он просто не может сработать. Я не могу потерять их. Если речь идет о том, чтобы не разбивать их сердца, я готова притворяться вечно.

На следующий день я звоню сестре и объявляю:

– Я решила, что останусь. Я буду бороться. Я сделаю так, чтобы моя семья сохранилась.

– Хорошо, – отвечает Аманда. – Я с тобой, и мы вместе пройдем каждый шаг этого пути.

Во мне зарождается надежда. Да! Это и есть ответ! Но потом я вижу свое отражение в зеркале и думаю: «Нет, это не сработает. Никогда! Я не смогу притворяться!» Моя надежда исчезает.