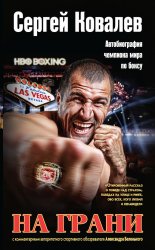

Триумф красной герани. Книга о Будапеште Чайковская Анна

Здесь, между Большим и Малым бульварами, в пространстве, ограниченном проспектами Ракоци и Андраши, среди обычной застройки, напоминающей одновременно Петербург и Париж, внезапно встречаются дома, не напоминающие вообще ничего, своеобразные, неповторимые. То с полукруглыми эркерами в три этажа, завершаемыми пещерообразной нишей, перекрытие которой несет на себе шестиколонный портик (Dob utca 8, Glcksman-hz, 1913). То с цилиндрическими башнями по углам, начинающимися на уровне второго этажа, с окнами, лишенными наличников, зато украшенными не имеющими названия декоративными элементами (Wesselnyi utca 13, 1908). То со скульптурными украшениями высотой в два окна, изображающими крылатую полуобнаженную женщину, и это аккурат в пространстве между тремя синагогами (Schiffer hz, Wesselnyi utca 18, 1908)…

Смелость заказчиков производит, пожалуй, даже большее впечатление, чем талант архитекторов: в других районах города работали не менее талантливые мастера, но подобной концентрации новаторской пластики там не наблюдается. У этой части города – определенно свой характер, и прогулка по его улицам исподтишка подготавливает путешественника к восприятию неожиданного факта: в доме, стоявшем практически на том месте, которое сейчас занимает Большая синагога на улице Дохань, родился Теодор Герцль, основоположник сионизма. Отсюда, с угла, где в Еврейском квартале встречаются улицы Дохань и Вешшелени, начинается, по сути, история современного государства Израиль.

Присутствие евреев в различных сферах общественной жизни Венгрии до Второй мировой войны зафиксировано и в облике города, и в данных статистики. В комментариях к книге венгерского историка Иштвана Бибо сказано: «При том, что доля евреев-иудеев в общей численности населения Венгрии не превышала 5,6 %, в 1930 году евреями (по вероисповеданию) были 55 % врачей, 49 % практикующих адвокатов и юристов, 30 % инженеров, 59 % банковских служащих, 46 % торговцев. Если сюда же были бы отнесены также крещеные евреи, то цифры оказались бы еще более внушительными. Не менее трети евреев имели свой бизнес»[105].

Каким же образом получилось, что евреи стали в Венгрии движущей силой прогресса? Автор объясняет, в силу каких исторических причин в Венгрии сформировались более благоприятные, чем в большинстве европейских государств, условия для продвижения евреев по ступеням социальной лестницы. Это, прежде всего, давние традиции веротерпимости в многоконфессиональном венгерском обществе (так, в Трансильванском княжестве еще в 1571 году был принят закон, уравнивавший в правах католиков, кальвинистов и лютеран; в 1782 году Иосиф II издал Указ о терпимости; в 1783 году евреям было разрешено селиться в «королевских городах»). А также этническое разнообразие земель венгерской короны, где собственно венгры составляли всего около 50 %, что влекло за собой сознательные попытки правительства увеличить долю венгерского элемента за счет ассимиляции (мадьяризации) пятипроцентного еврейского национального меньшинства, и, как следствие, последовательное снятие экономических ограничений по отношению к евреям[106].

Надо сказать, что правители-Габсбурги на вопросы веры в большинстве своем смотрели достаточно прагматично. Более того, их собственная прокатолическая позиция была в значительной мере вынужденной: поставленные перед необходимостью защищать Европу от турецкого нашествия, они не смогли бы справиться с этой задачей самостоятельно, без помощи других европейских монархий. Объединяющей же силой выступал именно Рим, католическая церковь и папа, рассчитывать на поддержку которых можно было, только сохраняя верность католической вере[107]. На протяжении веков отношения между еврейской и христианской (католической и протестантскими) общинами Буды и Пешта складывались по-разному – в зависимости от расклада политических сил и личных взглядов на приверженность вере и пределы веротерпимости, присущих тому из Габсбургов, кто в данный момент занимал венский трон[108].

Будапешт начала ХХ века, случалось, называли Юдапештом. Неологизм придуман венским бургомистром Карлом Люгером, и сейчас не столь важно, с какой интонацией произносилось это название. Важно, что венгерская столица замкнутой, мононациональной, единообразной в этническом и религиозном отношении не была ни в коем случае.

Внимательный наблюдатель за жизнью Будапешта мог бы добавить сюда и указание на сравнительную слабость здешнего религиозного чувства, низкий градус религиозности населения. В городской жизни празднование Пасхи проходит совершенно незаметно и уж точно вызывает куда меньше энтузиазма, чем день святого Иштвана. В самой базилике святого Иштвана главный объект почитания – сам первый венгерский король, а изображение Христа нужно еще найти, и даже в витражах окон, освещающих храм, – корона Иштвана, а не агнец с крестом и не символ Троицы. Венгрия за всю свою историю не дала Европе ни одного сколько-нибудь заметного религиозного деятеля, известного за пределами страны. Иезуит и просветитель, основатель Трнавского университета Петер Пазмань, националист и традиционалист Оттокар Прохазка, антифашист и антикоммунист Йожеф Миндсенти – все это фигуры,важные для страны, но несопоставимые по значению с итальянцем Франциском, испанцем Лойолой, чехом Гусом, французом Кальвином, швейцарцем Цвингли, шотландцем Ноксом, не говоря уж о немце Лютере. Понятно, что и в отношениях между венграми и евреями собственно религиозные разногласия не играли заметной роли; и катастрофу 1944 года легче объяснить конфронтацией экономической, проще говоря, завистью, чем несовпадениями взглядов по вопросам веры.

Довольно долго венгерские дворяне, пестуя обиженную национальную гордость, дела коммерции и тем более промышленности почитали ниже своего достоинства. Как писал поэт эпохи барокко, барон Орци: «Если у нас достаточно еды и вина, то чего еще нам желать? К чему венгру копить деньги?»[109].

И только тогда, когда венгерское среднепоместное дворянство осознало, что эпоха феодализма окончилась и что успех, благосостояние и власть зависят теперь от законов капиталистической экономики, а не от длины родословной и даже (это была новость!) не только от размеров земельных владений, оно увидело в евреях, вышедших на этот путь раньше, своих конкурентов, уже занявших все ключевые экономические позиции. «Пока мы проливали кровь за Отечество, они разбогатели!» До этого, фактически до политического кризиса 1905–1906 годов, в Венгрии можно было говорить о политике экономического благоприятствования по отношению к евреям.

Иными словами, экономический и культурный взлет Будапешта во второй половине XIX века и наглядный расцвет будапештской еврейской общины в то же время – явления одного порядка. Евреи, «как неофиты впитывали в себя цивилизацию XIX века, давая выход энергии, накопленной за века изоляции»[110], и за прогресс, за движение в будущее, за динамику и разнообразие жизни в пространстве Австро-Венгрии, похоже, отвечали именно они. И Габсбурги по большей части это понимали. Прочие – догадывались.

Зонт святого Петра и госпожа Розалия

Свои соображения на тему соседства мадьяр-христиан и евреев-иудеев имелись и у крестьянского населения Венгрии. В романе Кальмана Миксата «Зонт святого Петра» (1895) есть любопытнейший эпизод. Действие происходит в австро-венгерские времена в глухой провинции («где-то среди гор Шелмецбани и Бестерце»). Жители деревни, называемой Бабасек и славной уже тем, что в ней раз в году случается ярмарка, решили, что ей пора и быть и слыть – городом: «…В городе все как-то гораздо значительнее, солиднее: земля, сады и даже люди. Само слово «горожанин» уже кое-что значит. Выберут тебя, допустим, в управу – и ты уже сенатор; древний домишко с соломенной крышей, где заседают старейшины, это тебе не что-нибудь, а магистрат; «десятский», в бочкоры обутый, в городе гайдуком прозывается, и хоть нет на нем доломана путного, зато медная пряжка так и сверкает на самом брюхе. Гайдук этот в придачу ко всему должен еще уметь в барабан бить – по той простой причине, что в городишке барабан имеется; а города побогаче, те даже пожарными насосами обзаводятся. Ничего не поделаешь – положение, как говорится, обязывает»[111]. Жители же соседних деревень посмотрели на затею скептически и недоверие свое к замыслам бабасекцев выразили такими словами: «Тоже город называется! Да там ни одного еврея нет! А ведь дело известное: ежели еврей какое место обошел, жизни тому месту не видать и городом не бывать».

Деревенские, однако, оказались людьми деятельными, и положили во что бы то ни стало завести у себя еврея, чтобы можно было этому критерию города, заявленному народным мнением, соответствовать. Затея, хоть и не вполне, но удалась, и в Бабасек прибыла вдова Мюнц, еврейка, госпожа Розалия: «Вначале многим не нравилось, что магистрат приобрел для города не еврея, а еврейку – ведь насколько респектабельней, горделивей звучали бы случайно оброненные бабасекцем слова: «А наш еврей сказал то да это. Наш Мориц или Тобиаш сделал то или это»; на долю же бабасекцев досталось лишь: «Наша еврейка или наша Розалия», а этого, в общем-то, было мало и звучало чересчур скромно. Одним словом, в Бабасек следовало привезти, конечно, еврея с длинной бородой, с горбатым носом и, лучше всего, с рыжими волосами – вот это был бы настоящий еврей!». Тем не менее появление в центре рынка прямо напротив кузницы настоящей еврейской лавки сразу заставило соседей смотреть на Бабасек с должным уважением. А уж «когда на пурим или, скажем, на кущи со всего света съезжались семеро сыновей Мюнц и на виду у целого города прохаживались по рыночной площади в праздничных господских костюмах, в ботинках со шнурками и в шляпах-котелках, жители Бабасека не выдерживали, выползали в свои садочки и, прямо-таки раздуваясь от гордости при виде столь внушительного зрелища, обменивались замечаниями через плетень:

– Говорю тебе, сват, уж коли наш город не город, тогда и нетопырь козявочка!

– Само собой, – поглаживая пузо, отвечал сват, – Пелшёцу и в десять лет не перевидать столько евреев».

Роман написан цветисто и увлекательно, в лучших традициях европейской беллетристики XIX века, но даже в потоке разнообразных приключений многочисленных персонажей не теряется этот, внятно высказанный, тезис: поселению, чтобы называться городом, нужно быть космополитическим, интернациональным, соединяющим в себе разные модусы жизни, разные мнения, разные веры, темпераменты, нравы… Что в условиях венгерской провинции тех времен означает: город – тогда город, когда в нем живет хоть один еврей.

И еще цитата: «Муниципальные власти дошли до того, что, по предложению дальновидного бургомистра Бабасека Яноша Мравучана, при переделе приусадебных земель специально выделили два участка: один под синагогу, другой под еврейское кладбище, хотя в городе и была одна-единственная еврейка.

А ведь если подумать, так не все ли равно? Будущее – оно впереди, и кто знает, что еще ждет их в этом будущем. Зато какое удовольствие, когда можно этак совсем небрежно вставить в разговор с чужаками: «Так ведь от бабасекского еврейского кладбища до места того рукой подать», или: «Совсем с синагогой рядом», или еще что-нибудь в этом роде».

История соседства. Продолжение

Традиции, во всяком случае, по большей части склоняли более к соседству, пусть и не всегда исключительно дружественному, чем к бескомпромиссной взаимной ненависти. Во времена Черной смерти XIV столетия, пандемии чумы, охватившей всю Европу и повсюду сопровождавшейся погромами и массовыми убийствами евреев, в которых видели «организаторов» бедствия, в австрийских и венгерских землях особых эксцессов засвидетельствовано не было. Во всяком случае, правление Людовика I Великого (1342–1382) обошлось без антиеврейских акций, а его сосед и современник австрийский герцог Альбрехт II (1330–1358) смог сдержать погромы в своих владениях, объявив о неминуемом наказании для их инициаторов.

На литографии[112], изображающей встречу короля Матьяша и его супруги Беатрисы Арагонской ликующими жителями Буды в 1476 году, среди граждан города изображены почтенные евреи со свитками Торы в руках. Историческим документом по эпохе короля Матьяша литография, отпечатанная в 1864 году, конечно, не является, но о взглядах общества своего времени судить позволяет: для Венгрии середины XIX века соседство христиан-венгров с евреями – факт, уже прочно вошедший в самосознание национальной культуры.

Отношения христиан-венгров и евреев никогда не были идеальными, как почти никогда не бывают идеальными отношения между людьми, волею обстоятельств живущими бок о бок, между соседями. Но показательно сравнение положения вещей в Венгрии и в Италии эпохи Возрождения. В 1555 году папа Павел IV издал буллу «Cum nimi absurdum», предписывающую, что «в Риме и прочих городах папских владений евреи обязаны жить совершенно изолированно от христиан, в помещении или на улице, где имелись бы один вход и выход; лишь одну синагогу они могут иметь, и никакой земли они не должны унаследовать». От остального города гетто отделялось сплошной стеной. Единственный колодец появился в нем лишь через полвека, при другом папе. На ночь ворота гетто закрывались на ключ.

Буда и Пешт времен ренессансного короля Матьяша ничего подобного не знали.

Османское завоевание, по общему мнению, также не было связано с ухудшением положения евреев: «Еврейские источники характеризуют общину Буды того периода как одну из процветающих»[113]. Турецкая перепись 1547 года говорит о 238 христианских, 74 еврейских и 60 коптских семьях в Буде. К концу XVI столетия еврейская община Буды насчитывала около 700 человек. Будайская еврейская община была едва ли не самой процветающей в Европе.

Относительно безопасно евреи чувствовали себя и в той части Венгрии, что сохраняла независимость. Габор Бетлен, князь Трансильвании в 1613–1629 годах, приглашал в страну на поселение евреев из других земель, а в 1650 году в венгерском городе Надьида состоялся еврейский конгресс, на который прибыли для обсуждения религиозных вопросов евреи со всей Европы, в том числе около трехсот раввинов.

Во время осады Буды евреи города сражались на турецкой стороне, против наступающей на город австрийской армии. И сразу после изгнания турок им было запрещено жить в Буде; с каждого еврея, проведшего там день (и тем более ночь), власти взимали специальный налог.

Пожалуй, именно XVII век и начало XVIII века – худшее время для евреев Венгрии. Из многих городов они были изгнаны. Возвращение еврейских общин приходится уже на вторую половину XVIII столетия. К этому времени еврей – привычный обитатель венгерских провинциальных городков. Евреи занимаются торговлей, обеспечивают связи с соседними странами, поставляют кошерное вино с предгорьев Токая своим единоверцам в Польшу и Россию.

В Буде и Пеште этой эпохи вопрос о возможности проживания евреев в христианской стране был постоянным предметом споров между муниципалитетом и имперской властью до тех пор, пока «Указом о терпимости», изданным Иосифом II в 1782 году (сначала для евреев Вены, а затем распространенным на другие земли империи), не было провозглашено принципиальное равенство всех жителей империи перед законом. С этого момента евреям разрешалось заниматься ремеслами, земледелием, свободными профессиями, владеть мануфактурами и нанимать рабочих-христиан, свободно менять место жительства и поступать в высшие учебные заведения.

Указ открывал для евреев пути вперед, к европейской цивилизации и прогрессу, к тому, что привлекало горожан. Однако евреями провинции указ воспринимался как покушение на народные и религиозные традиции, поскольку ощутимо ограничивал еврейское самоуправление в религиозных и общинных вопросах. И в этом с евреями оказались солидарны венгры.

Объективно Габсбурги способствовали цивилизационному развитию Венгрии, искореняя феодальные порядки, грозившие закрепить отсталость аграрной страны. Но проводили они свою политику без всякого снисхождения к обычаям и предрассудкам общества. Можно сказать, что венгры относились на этом этапе к австрийцам примерно так же, как непослушный ученик к деспотическому учителю – саботировали, дерзили, бунтовали. Но, кто тут ученик, а кто учитель, сомнений ни у одной из сторон не было. При Габсбургах у венгерских евреев появилась возможность вырваться вперед, и было положено начало подозрению, что не просто «вперед», а «за счет венгров». В середине ХХ века подозрение принесет свои кровавые плоды. Но до того времени, в рамках полувековой истории Австро-Венгрии, венгерско-еврейско-австрийское соседство будет работать, как кажется, на пользу всем трем сторонам.

Синагога и базилика

Большая синагога на улице Дохань и базилика святого Иштвана – практически ровесники: строительство базилики началось в 1851 году, синагоги – на три года позднее, в 1854-м. Из-за обрушения купола христианам пришлось потратить на возведение полвека (1851–1905), иудеи уложились в пять лет (1854–1859).

Расположены оба здания на расстоянии около полукилометра. Колокольни и купол базилики хорошо видны с перекрестка перед синагогой, а увенчанные шарами башни синагоги – с галереи базилики, еще лучше.

И там и там присутствуют явные несовпадения с канонами и правилами, и не будет слишком большой вольностью увидеть в этих отклонениях нечто общее, то, что объединяет жителей Пешта, евреев и христиан середины XIX века (и в еще большей мере – последующих десятилетий). Базилика и синагога – неподалеку друг от друга, и впечатление, оставленное знакомством с одним сооружением, нетрудно сопоставить с непосредственным впечатлением от следующего. Итак, взглянем внимательно.

Базилика святого Иштвана – крупнейший христианский храм столицы, служащий сокафедрой примаса Венгрии, то есть сокафедральный – вместе с базиликой святого Адальберта – собор архиепархии Эстергома-Будапешта. Интерьер собора великолепен: красный мрамор, золото, мозаики и витражи. Художественное качество и вещественное богатство его соперничают за внимание зрителей, «оспаривая пальму первенства в их сердцах», как написали бы газетчики прежних времен. В апсиде, на фоне мраморных пилястр с золочеными капителями, чередующихся с бронзовыми многофигурными барельефами, возвышается перед полукруглой колоннадой монументальное сооружение – своего рода роскошный балдахин, увенчанный куполом с фигурой ангела на вершине. Под балдахином – статуя в полный рост из белого каррарского мрамора. Естественно было бы ожидать (а не слишком внимательный посетитель именно так и подумает), что статуя изображает Христа, коль скоро стоит в главном христианском храме страны… Нет, перед нами – король Венгрии, Иштван I. Изображение Иисуса в будапештской базилике центрального места не занимает. Живописное распятие здесь имеется, но – слева, в стороне, по дороге к капелле святого Иштвана, где в золоченой раке хранится его, Иштвана, правая рука. И точно так же в полукруглом витражном окне, освещающем пространство храма, не будет ни образа Иисуса, ни агнца с крестом, ни треугольника как символа Троицы. Здесь изображена корона венгерских королей, та самая, с погнутым крестом поверху, которой Иштван был коронован на Рождество 1000 года.

Синагогальный ковчег, арон-кодеш, или шкаф для хранения свитков Торы, установленный в синагоге на улице Дохань, менее всего можно назвать шкафом. Это восьмиметровое сооружение, увенчанное опять же куполом с позолоченными орнаментальными деталями, ни масштабом, ни величественностью, ни нарядностью алтарю базилики не уступает. И если купольная конструкция балдахина базилики завершается фигурой ангела, то купольная конструкция синагогального ковчега увенчивается декоративным венцом; силуэты и пропорции обоих сооружений обнаруживают куда более взаимного подобия, чем различий. Белый камень и позолоченные подсвечники сияют в лучах полутора тысяч ламп, а в солнечный день зал синагоги заливается солнечным светом сквозь разноцветные витражные окна.

Пышность интерьера, его яркость и многоцветие не дают сразу обратить внимание на неожиданное присутствие тут же огромного органа из пяти тысяч труб, что лишь чуть меньше, чем в базилике святого Иштвана. И установлен он не позади молящихся, как в христианских церквях, а непосредственно за синагогальным ковчегом. Орган в синагоге – хоть и не абсолютное нарушение правил (в реформистских синагогах органы появились в начале XIX века), но все же не менее наглядное отступление от традиции, чем статуя главы государства в алтаре христианского храма. Как выражается русскоязычная рекламная брошюра, «согласно современному ироническому комментарию, храм Дохань является самой красивой католической синагогой в мире»[114].

Далее. В базилике святого Иштвана у северного левого столба установлена кафедра, как то обычно в католическом храме. В синагоге в норме кафедр не полагается, но здесь их – две: слева и справа от центрального прохода.

И витражей в синагоге не меньше, чем в базилике. Фантазия подсказывает подходящий образ – калейдоскоп, в который насыпали разноцветных драгоценных камушков: заглянули в окуляр, увидели сияющий орнамент, а затем повернули, и орнамент изменился. Раз! – центральный неф базилики. Два! – зал синагоги.

Таковы визуальные впечатления. Не менее интересны истории обоих зданий. И если место рождения Теодора Герцля делает синагогу чуть ли не символом становления государства Израиль, то базилика – наглядное пособие по истории другого государства, Австрийской монархии, как раз на стадии ее превращения в монархию Австро-Венгерскую. Начиналось строительство храма в 1851 году, на второй год после подавления антиавстрийской революции. Время для страны не лучшее. Премьер-министр Баттяни и тринадцать высших генералов расстреляны, граф Сечени болен, поэт Петёфи убит, граф Андраши – в изгнании, в Европе, Кошут – в Америке. И соответственно выглядит та часть здания, что выполнена по проекту Йожефа Хильда – сухо, академично, безрадостно. А завершает строительство в 1870–1890-х годах Миклош Ибл и, существенно переработав первоначальный замысел, возводит эффектный, богато украшенный купол и две колокольни – как достойное украшение города к празднику Тысячелетия. При этом рубежом в судьбе здания стал 1868 год, когда рухнул практически завершенный купол. А это тот самый год, с которого официально начинает существование новое государственное образование – Австро-Венгрия, и именно в составе двойной Австро-Венгерской империи переживет Будапешт свои лучшие годы.

Синагога демонстрирует, таким образом, территориальное совпадение важных исторический явлений, базилика – хронологическое, и трудно сказать, какое из них удивительнее.

Еще раз вернемся к базилике. Именно глядя на ее сияющий золотом и мрамором интерьер, стоит вспомнить, что здесь же, в главном христианском храме столицы, похоронен самый знаменитый венгерский футболист. Эта история – уже из 1950-х годов ХХ века. Англичане в те времена приглашали к себе европейские футбольные команды и – благополучно всех обыгрывали. Осенью 1953 года дошла очередь до Венгрии. Венгерская команда к тому времени выиграла двадцать пять из последних тридцати двух встреч и уже стала победительницей Олимпиады 1952 года в Хельсинки. Но англичане продолжали относиться к венграм свысока. Да и на самом деле, до того никому с континента не удавалось разбить команду Англии на ее собственном стадионе. То, что произошло 25 ноября 1953 года в Лондоне, на стадионе Уэмбли, оказалось неожиданностью для всех: венгры разгромили английскую команду со счетом 6:3. «О, как газетчики орали: «Шесть-три, мы Лондон обыграли!!!»»[115]. Больше всех удивились, похоже, сами англичане и на следующий год приехали в Будапешт поправлять пошатнувшуюся репутацию. Матч в Будапеште закончился со счетом 7:1 в пользу Венгрии.

Однако это история не только про футбол. Не стоит забывать, что тогда прошло лишь восемь лет с окончания Второй мировой войны. Войны, из которой англичане вышли героями и победителями (вместе с Советским Союзом и Соединенными Штатами), а венгры оказались в положении проигравшей стороны. И не просто проигравшей, но запятнавшей себя союзом с Гитлером, антиеврейскими акциями, дважды оккупированной (в 1944-м году – германской и в 1945 году – Красной армиями). Настроение в обществе царило соответствующее… Победа «Золотой команды», Aranycsapat, как с тех пор называют в Венгрии сборную того состава, должна была сдвинуть дух страны с этой мертвой точки, позволить вновь вздохнуть и расправить плечи. После поражения революции 1956 года Пушкаш, как многие, эмигрировал (страну тогда покинуло около двухсот тысяч человек). Уехал в Испанию, стал игроком мадридского «Реала». Он был объявлен ФИФА лучшим бомбардиром XX века, признан лучшим венгерским футболистом всех времен, а по опросам – одним из величайших игроков в истории футбола в целом. В кадаровские времена порядки режима смягчились, и в 1981 году Пушкаша официально пригласили в Венгрию, выдали венгерский паспорт, устроили в его честь показательный матч. И когда в 2006 году семидесятилетний Ференц Пушкаш скончался, его торжественно, воздав военные почести на площади Героев, при большом стечении народа, при трансляции церемонии в прямом эфире по национальному телевидению, похоронили в крипте базилики святого Иштвана…

При Большой синагоге, слева от основного корпуса, в маленьком сквере вдоль улицы Вешшелени – кладбище. Захоронений при синагоге по строгим правилам иудаизма быть не должно, но эти появились в неестественной ситуации и в неправильных условиях. «Помню, уже в середине января стало известно, что на нашем пути находятся какие-то кварталы, сплошным забором изолированные от остальной части города. В политотделе армии мне сказали: это созданное фашистами гетто. От пленных стало известно, что территория гетто заминирована и противник намерен уничтожить всех его узников. <…> Рано утром 18 января наши солдаты гранатами забросали пулеметные гнезда неприятеля и поднялись в атаку. Они взломали стену…»[116].

Сразу после освобождения на территории гетто только на площади Клаузал было обнаружено около трех тысяч непохороненных мертвых. На кладбище во дворе синагоги похоронено было в двадцати четырех общих могилах 1140 опознанных и 1170 неопознанных тел. Всего же, по последним данным, в Будапеште, где удалось предотвратить истребление обитателей большого гетто, погибло сорок процентов евреев, в венгерской провинции – семьдесят пять процентов[117].

И, говоря о Большой синагоге и Еврейском квартале, нельзя обойти тему Катастрофы.

Сегодня и семьдесят лет назад

Год 2014-й и следующий за ним 2015-й прошли в Будапеште под знаком воспоминаний о Холокосте, и довольно скоро эти воспоминания вышли за пределы официального регламента и стали частью живой жизни города.

Весной, в апреле, в Будапеште состоялся «Марш жизни» («let menetе»): под звуки шофара от моста Елизаветы до вокзала Келети прошла многолюдная демонстрация. Когда первые ряды приближались к вокзалу, завершающая часть колонны еще проходила площадь Луизы Блахи.

В июне на площади Елизаветы, в самом оживленном месте центра города, был установлен памятный знак в честь Рауля Валленберга. Выглядит он так: на гранитной скамье стоит бронзовый портфель с буквами над замком – R W. Тем, кто знает, о чем речь, лишних слов не требуется. Для остальных – текст на вертикальной грани скамьи. Впрочем, будапештцев в числе «остальных» быть не должно: скульптурные памятники Валленбергу имеются в аллее на Будайской стороне и в парке святого Иштвана в Пеште, большая мемориальная табличка с полуфигурным портретом – на улице его имени. Его же именем назван мемориальный парк при синагоге. Табличками отмечены здания английского посольства (тогда Национального банка, где посольство Швеции арендовало помещения; Harmincad utca, 6), посольства Австрии (Benczr utca, 16), вокзал в Йожефвароше, здание шведского посольства в Буде, на улице Минерва (Minerva utca 3 / b). Так что имя это в Будапеште известно. Так же, как имена других праведников мира: Карла Лутца, Анхеля Санс-Бриса, Джорджо Перласки.

А в середине июня началась акция «Желто-звездочные дома», когда на стенах домов появились плакаты с разорванной шестиконечной звездой на желтом фоне и текстом: «Знаете ли вы, что этот дом в 1944-м был отмечен звездой?» (Tudta-e n, hogy ez az plet 1944-ben csillagos hz volt?) Город вспоминал: «16 июня 1944 года указ мэра Будапешта обязал всех жителей города, определенных как евреи, – это более 220 000 человек, которые также должны были носить желтую звезду, – к 21 июня переехать в обозначенные «желто-звездочные дома». Это означало, что почти две тысячи зданий по всему городу были отмечены желтой звездой и в течение полугода, до учреждения в Будапеште гетто, каждый прохожий мог видеть, кто именно преследуемые в Будапеште евреи и где они живут»[118].

И 21 июня – через семьдесят лет после этого указа – в Эржебетвароше, той части города, к которой отностся Еврейский квартал, в скверах собирались на вечера памяти окрестные жители. Говорили о том, что было тогда. Пели песни. Читали воспоминания тех, кто жив и помнит.

В октябре на улице Дохань в Еврейском квартале открыли памятную стену с картой гетто. Если остановиться перед ней, становится понятно: тут рядом, на улице справа, Nagy Difa (Больша Ореховая по-русски), и на улице слева, Kazinczy (ул. Ференца Казинци), где сейчас кипит жизнь вокруг знаменитой ромкочмы «Симпла», осенью 1944 года нацисты построили стены-перегородки от дома к дому. И на следующих вправо и влево улицах – тоже, превратив район в гетто. Тысячу лет гетто в Будапеште не было – до ноября сорок четвертого… В металлической части памятной стены вырезан текст, а в саму карту вмонтированы крохотные окошки-иллюминаторы, заглянув в которые прохожий видит фотографии – Будапешт, гетто, 1944-й год.

В ноябре на площади Клаузал, прямо на спортплощадке, была устроена выставка «Памяти Пештского гетто: 29 ноября 1944–18 января 1945». Столько существовало в Будапеште гетто, столько и работала выставка: с 29 ноября до 18 января. Вдоль ограды спортплощадки выстроены были щиты, на них развешены фотографии и увеличенные копии газетных страниц, на футбольных воротах укреплена большая карта гетто, из которой становится понятно: на улице Акации действовали отделения Красного креста, на улице Вешшелени работали отделения скорой помощи шведской миссии. А посередине карты, здесь, в сквере на площади Клаузал, черными шестиконечными звездами обозначены три братские могилы. Вход на выставку был свободный, но только для людей старше шестнадцати лет. Детей не пускали: не надо детям видеть такие фотографии.

В день годовщины освобождения гетто, 18 января 2015 года, в синагоге пел Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

С зимы до апреля на площади Мадач была устроена выставка фотографий – портретов местных жителей 1940-х годов рождения вместе с их внуками и правнуками. То есть тех, кто выжил, кому удалось родить собственных детей и не дать прерваться линии жизни. Бабушки-дедушки, состарившиеся, кто в традиционных еврейских нарядах, кто в обычных одеждах, рядом с внуками-подростками, с правнуками-малышами, с праправнуками-младенцами на руках. Мысль выставки из самих фотографий прочитывалась однозначно; словами же она была сформулирована так: «Никогда нельзя забывать этого ужаса, необходимо помнить и напоминать об уничтожении, но надо провозглашать жизнь, провозглашать живое настоящее и растущее будущее». Пишут, раз или два кто-то пачкал краской фотографии, – но их сразу же заменяли на новые.

Как только закрылась в середине апреля эта выставка, перед дверями синагоги открылась следующая. На сей раз на больших белых пластиковых фигурах-единицах были размещены фотографии живших здесь когда-то евреев с краткими подписями: имя, годы жизни (вторая дата чаще всего – 1944), профессия. Большинство имен, как всегда, мало известно внешнему миру. За одним исключением – Гедеон Рихтер, создатель знаменитой фармацевтической фабрики. Ему было семьдесят два года, когда, среди многих прочих, он был расстрелян салашистами на берегу Дуная. Слоган выставки звучал так: «Пусть о нас говорят наши дела. Мы можем гордиться нашим прошлым, давайте строить будущее вместе!»[119]. Иными словами, человек определяется тем, что он делает, и лишь это обстоятельство, и ничто иное, должно определять отношение к нему.

Летом 2015 года в Еврейском квартале прошел, с музыкой и ярмаркой, уличный фестиваль под названием «Польские евреи – Еврейские поляки» (Lengyel zsidk – Zsid lengyelek). Если все прочие акции напоминали о страшных страницах истории, работали, пользуясь своего рода «мертвой водой» из народных сказок, то фестиваль выполнял функцию «живой воды» – давал непосредственный опыт общения разных культур.

Наконец, эти два года стали – неожиданно для всех – временем противостояния общества и правительства по вопросу о собственной истории, и главной точкой в этом споре оказались именно события семидесятилетней давности, 1944 года. Но это – отдельный сюжет.

«Обувь на Дунае»На самой кромке набережной, над водой, посередине между зданием Парламента и Цепным мостом стоят чугунные ботинки, туфли, сандалии, тапочки. Памятник открыли в 2005 году, в шестидесятую годовщину окончания Второй мировой войны, потому и обуви было шестьдесят пар. Автор замысла, Дюла Пауэр, художник кино и актер, рассказывал, как в первые же дни видел иностранного туриста, который ставил свой башмак между этими, металлическими, и с увлечением фотографировал. Потом прочел английский текст на табличке. Смертельно побледнел и ушел.

Про орла и ангела

На майские праздники горожане разъехались, как обычно, на отдых, а вернувшись, обнаружили, что на площади Свободы начато строительство нового монумента. «А что это тут у нас?» – поинтересовалось население. И получило от правительства ответ, из которого следовало, что это – монумент в память о печальной дате: семьдесят лет тому назад, в марте 1944 года, Венгрию оккупировала Германия. (Напомним в скобках порядок событий: в 1940 году под давлением Германии Венгрия присоединяется к военному союзу Италии, Японии и Германии. Венгерские войска поддерживают германское вторжение в Югославию в обмен на возврат утраченных по Трианонскому договору территорий. 27 июня 1941 года, после провокации в Кошице, Венгрия объявляет войну СССР. Вторая венгерская армия доходит до Дона и гибнет в ходе Сталинградской битвы. Правительство Хорти начинает искать пути выхода из войны, и в марте 1944 года территорию Венгрии занимают германские войска). «Так вот, – продолжило правительство, – в память об этом печальном событиии строится мемориал, причем выглядеть он будет так: в центре – фигура ангела, который символизирует Венгрию, а над ним – страшный и противный орел, Германия; вот таким образом». Горожане переспросили: «Это Венгрия – ангел? Венгрия в годы Второй мировой – ангел? А установленный десять лет назад памятник тут же рядом, в трехстах метрах, на набережной, где стоят над самой водой бронзовые ботинки, туфли, сандалии, – это тогда о чем?»

И вышли на площадь. Встали, взявшись за руки, в цепочку вокруг стройки и сказали: «Нет! Не была Венгрия ангелом в годы войны. Некрасиво и неправильно сваливать всю вину на Германию, когда и за Венгрией числится немало грехов. И уж совсем негоже поворачивать дело так, будто мы о своем прошлом забыли». Остановили строительство, написали на ограде стройки слова протеста и разложили перед ней в линию, параллельно ограде, знаки возражения. Камешки. Свечи. Цветы – букетами и сразу в горшках и вазах. Фотографии. И, как цитату из памятника, что на набережной, – ботинки, туфли, сандалии. Там, на набережной, зимой 1944-го фашисты, немецкие и местные, расстреливали евреев, семьями. Обувь приказывали предварительно снимать. Тела сбрасывали в Дунай. Теперь такие же ботинки и туфли горожане положили перед строящимся памятником: как после этого может быть Венгрия ангелом?

И ситуация зависла на три месяца. Прошел май, июнь, июль… Стройка стоит, правительство молчит, народ митингует – весь газон истоптали… Наконец, 20 июля ночью, перед рассветом, приехали на машинах монтажники и под присмотром полиции установили и ангела, и орла. Тот день выпал на воскресенье, и к вечеру на площади было не протолкнуться. Горожане стояли стеной, с цветами, с музыкой, с плакатами и лозунгами. Над площадью был протянут транспарант со словами: «Искажение истории – это интеллектуальное преступление», причем для слова «преступление» было использовано выражение «отравление колодца»[120].

Черный орел – Германия, ангел – Венгрия. «Они» – плохие, «мы» – хорошие. Почему же горожане против? Да потому, что поворачивать дело так, будто до 1944-го, до оккупации, в стране царила тишь да благодать, – значит врать. Собственная фашистская партия «Скрещенные стрелы» была основана еще в 1935 году. Еврейские законы, Первый,Второй и Третий, установившие для евреев ограничения на работы, постановляющие считать евреями и тех, кто крестился, и, наконец, запрещающие браки и сексуальные контакты между евреями и венграми, приняты были в 1938–1941 годах, до всякой оккупации[121]. И кошмар Холокоста, развернувшийся здесь с 1944 года, никак не получается списать исключительно на германских нацистов: нацисты собственные, венгерские, как говорят, взялись тогда за дело с энтузиазмом, удивившим даже немцев.

Памятник ставился правящей партией Фидес и чуть ли не по личной инициативе премьер-министра Виктора Орбана и трактовку истории предлагал очень удобную: Венгрия – «жертва», Германия – «агрессор». Иными словами, все зло – «от них», а «мы» – ни при чем. На самом деле все не так просто.

Среди фотографий, лежащих, висящих, качаемых ветром, – та, где в открытой машине едут по Будапешту плечом к плечу регент Миклош Хорти и Адольф Гитлер. Тут же портреты людей из 1940-х годов, мужчин и женщин – «Это мои бабушки и дедушка. Увезены в Аушвиц. Убиты в 1944-м». Фотопортрет молодой улыбающейся женщины – «Моя мама, за две недели до Аушвица». Колонны депортируемых евреев. Тут же – копии документов, свидетельства о смерти, фотографии тех, кого Будапешт тоже помнит: Рауля Валленберга, Карла Лутца. Снимок, изображающий монумент венграм, павшим под Воронежем – «По каким таким ангельским делам ходила на Дон Вторая венгерская армия?»

С тех пор горожане поддерживают памятник-возражение. Приносят новые свечи и цветы. Заменяют размокшие от дождей фотографии. Укрепляют на стойках ограждения копии документов. Раздают туристам листовки с объяснениями на всех языках: «Почему мы здесь?»[122]

Официального открытия монумента так и не было. Правительство молчит.

С 20 июля 2014 года стоит перед памятником деревянная конструкция, тогда, в день большого митинга, работавшая зеркалом: на ней была натянута фольга, и стоявшие на площади люди видели в ней свое отражение. Зимними ветрами фольгу разорвало, но деревянная конструкция осталась. На нее прикрепляют фотоотчеты о проходящих здесь митингах и лекциях – уже не столь многочисленных, как 20 июля, но почти ежедневных. На Рождество на площади обычно ставят вертеп и по периметру, прямоугольником – елочки. На Рождество 2015 и 2016 годов тоже ставили, только прямоугольник получился неровным: линия елочек обошла эту конструкцию по дуге, не задев, не сдвинув.

Люди, которые каждый вечер собираются у «живого памятника», памятник официальный не ломают, не пачкают, даже помидорами в него не кидают. Бросают иногда к нему бумажные самолетики с текстами. Сносить не призывают. В свою очередь правительство не пытается воспротивиться регулярным митингам у памятника, не убирает камни-цветы-плакаты. И каждый вечер с мая 2014 года здесь загораются свечи.

Имре Кертес. «Без судьбы»«В конце концов, человек должен знать, за что его ненавидят», – широко раскрыв глаза, смотрела она на нас. И призналась: первое время она никак не могла понять, что же, собственно, происходит, но ей было очень больно чувствовать, что люди презирают ее «всего лишь за то, что она – еврейка»; тогда она впервые осознала: существует нечто, отделяющее ее от людей, она вроде как «другого сорта». Она стала размышлять над этим, пыталась найти ответ в книгах, в разговорах – и пришла к выводу: вот за то, что она «другого сорта», ее и ненавидят. Она так и сказала: «Мы, евреи, не такие, как все другие», – и в этом вся суть, из-за этого люди и ненавидят евреев. Еще она говорила, какое это странное ощущение: жить, «понимая, что ты другой»; из-за этого она испытывает иногда даже гордость, но чаще – что-то вроде стыда».

Имре Кертес. Без судьбы

Улица акации и окрестности

Еврейскому кварталу досталось и в 1956-м. Главные события восстания локализованы чуть дальше: в начале парка Варошлигет, где 23 октября демонстранты сбросили с постамента стоявшую там статую Сталина; на площади перед зданием Парламента, где в «кровавый четверг», 25 октября, состоялся митинг, закончившийся большой стрельбой (убито, по разным данным, от 60 до 70 человек, ранено больше двухсот); у кинотеатра «Корвин» в Пеште и на площади Москвы в Буде, где 4 ноября оставались два крупных очага сопротивления, удерживаемые – и там и там – силами от полутысячи до тысячи повстанцев[123].

Но те – самые значимые – места уже в советское время были в общем и целом приведены в порядок. Восстановлен (и позднее реконструирован) разрушенный фасад отеля «Ройял». На месте уничтоженных зданий на Йожеф кёруте, той части Большого бульвара, что проходит мимо квартала при кинотеатре «Корвин», построены новые. Они, правда, категорически не вписываются в окрестную имперскую застройку. Когда ряд доходных домов бульвара, построенных в конце XIX века, австро-венгерских, буржуазных, с арочными проемами витрин первых этажей, с треугольными фронтонами окон и высокими черепичными крышами, внезапно прерывается параллелепипедами из стекла и бетона, – даже не знающий истории этих мест турист чувствует некоторое беспокойство: что-то здесь не так.

Менее очевидны, но оттого не менее откровенны другие ситуации. На проспекте Ракоци или на Большом бульваре время от времени можно заметить: явно старые дома, выстроенные на рубеже веков во все той же эклектической стилистике, в нижних этажах упираются в тротуар ножками-столбиками с облицовкой из дешевого искусственного камня, частично уже осыпавшегося. Диссонанс раздражающий: наверху – фронтоны, коринфские пилястры, сложного профиля карнизы, львиные морды в медальонах, облицовочный кирпич; внизу – серый бетон, прямые углы, аскетизм шестидесятых годов. Это тот самый случай: здесь шли бои, здесь разворачивались советские танки… Правительству Кадара, сумевшему выстроить в дважды побежденной стране вполне приемлемый для населения «гуляш-социализм», сил на полное восстановление каждого дома, разрушенного не в 1945-м, так в 1956-м, не хватало. Ограничились компромиссным решением: поврежденные строения оставили, наскоро залатав самые красноречивые следы.

Крохотная улица Papnvelde неподалеку от Дуная, в Белвароше – один из нагляднейших примеров. Четыре здания: темно-красная барочная Университетская церковь, желтый оштукатуренный корпус университета ELTE, далее – невысокий домик в три этажа с декоративным рельефом посередине; на углу – дом начала ХХ века с полностью, до кирпича, осыпавшейся штукатуркой. На третьем по порядку доме явственно видны следы от пуль на каменной облицовке – между окнами, вокруг декоративного рельефа с амурами.

Сохранились фотографии, сделанные осенью 1956 года жителем этой улицы по имени Дюла Надь (Nagy Gyula). Он снимал из окна, из дома напротив церкви. Одна фотография зафиксировала, как по Университетской площади движется в сторону Малого бульвара советский танк. На снимках видно, что сбитая штукатурка и следы пуль – на всех четырех зданиях. Церковь с тех пор отреставрирована, университет свой корпус отремонтировал, последнее здание ждет ремонта, а этот дом с рельефом остался таким, каким был: штукатурить камень смысла нет, и следы от пуль видны сейчас точно так же, как и в 1956-м.

Такие же следы – сплошь и рядом на зданиях в глубине Еврейского квартала. Это места не самые туристические, во всяком случае, таковыми оставались до конца социалистического ХХ века, когда Будапешт завлекал гостей видами Рыбацкого бастиона на Будайской стороне, величественной громадой Парламента, увенчанной пятиконечной звездой, и мостами над Дунаем (вспомним советско-венгерский фильм 1981 года «Отпуск за свой счет»). Район, переживший ужас 1944 года, а затем ставший свидетелем столкновений жителей Будапешта с частями советской армии, вышел из ХХ века в состоянии практически руинированном. Здесь не сразу понятно, что считать причиной печального состояния зданий: возраст (а это все постройки конца XIX века, редк и эпизодически – начала ХХ века), или Катастрофу (сколько людей, населявших эти дома, не пережили зимы 1944–1945 годов?), или боевые столкновения осени 1956-го, или просто небрежение? Просто экономический упадок, ведущий за собой снижение социального статуса населения района?

Без учета последствий 1956 года нынешний характер Еврейского района и окрестных улиц объяснить и понять невозможно. Помогает литература. «Черно-белый снимок, смазанный, выполнен из окна второго этажа, с перекрестка Большого Кольца и проспекта Ракоци, сбоку величественное здание кафе «Нью-Йорк», одного шпиля не хватает, едва успели восстановить и вновь разбили снарядами. Выжженное нутро магазинов, зияющие проемы некогда стеклянных дверей, тщательно нагроможденные по краям тротуаров обломки камней и штукатурки, точно сугробы суровой, снежной зимой. Пустые рельсы, несколько машин, видавший виды автобус, старенькая «победа». И пешеходы, видимо-невидимо. Люди высыпали на улицу, покуда перестрелка стихла, прогуляться по проезжей части, тротуары сплошь завалены руинами, там не пройти, на людях драповые пальто, ветровки, начало ноября 56-го, вдруг это не просто временная передышка, а мир, мир окончательный, и тогда снова вернутся прогулки, бесконечные гуляния, разглядывание витрин…»[124].

Помогают фотографии.

Угол проспекта Ракоци и улицы Акации: дальних домов не видно за дымом; горит БТР-152; «коктейль Молотова» – действенное оружие в условиях города.

На улице Акации – толпа. По лицам, по одежде видно: это не люмпены. Мужчины в длинных пальто, в плащах, многие с галстуками. Интеллигентская униформа – шляпы и очки. Горожане. Впрочем, действительно страшных кадров, с трупами, с разъяренной толпой, тоже немало.

Бульвар Елизаветы, Эржебеткёрут, тогда – бульвар Ленина: перед входом в кафе «Нью-Йорк» (сейчас отель «Босколо») лежат на тротуаре обрушившиеся фрагменты карниза; выбиты стекла, разрушены фигуры атлантов. Снова бульвар Елизаветы: у отеля «Ройал» выбиты все окна, обрушен карниз; на стенах – пробоины от попавших снарядов.

Улица Дохань: перед фасадом Большой синагоги горит опрокинутая пушка; трое пожилых будапештцев наблюдают.

Универмаг на проспекте Ракоци, 24, в районе улицы Казинци: стекла выбиты, фронтоны над окнами обрушены, за арками первого этажа – черные провалы. На телефонной будке надпись: «Русские идите домой». Сейчас на фасаде этого дома вместо первоначальных чередующихся треугольных и лучковых фронтонов – прямые карнизы; телефонной будки уже нет, но афишная тумба на своем месте.

Улица Акации, угол проспекта Ракоци: разбитый советский БТР-40.

Снова улица Акации, чуть дальше от проспекта: неподалеку от того БТР-а лежит поверженная статуя Сталина; ее окружает толпа. Фотографий этого момента много; можно разглядеть лица людей; молодой человек колотит по бронзовой махине молотом; в толпе вокруг молодые люди; на лицах – скорее спокойное удовлетворение, чем азарт. На одной из фотографий идет дождь: блестит мокрая бронза, раскрыты зонтики. На других пасмурно, но сухо: среди собравшихся несколько горожан на велосипедах. Хорошо известная фотография, где голова статуи Сталина пребывает на трамвайных путях, показывает чуть другое место: это площадь Луизы Блахи на пересечении проспекта Ракоци и Большого бульвара; отсюда до тогдашней площади Сталина, где стояла статуя, примерно полтора километра по прямой.

Продырявленный город«Город весь издырявлен снарядами, дыры зияют в домах и промеж домов, новые дыры не отличить от старых, и становится постоянной темой вопрос, пострадал ли тот или этот дом во время осады или в дни революции, в 56-м или в 44-м, нет, этот в 44-м не мог, он же новый, да какой там конструктивизм, что, не видишь, как выгнута у него терраса! Но вот пошел снег, дыры скрылись, потом выпал новый снег, свежий снег смешался со старым, и никто уж не мог сказать, какой снег – старый? новый? – залепил эти раны; люди ждали тепла, изнуренные бесконечной стужей. Сорок тысяч больших дыр и несколько миллионов маленьких. Будапешт – продырявленный город».

Петер Зилахи. Последний окножираф

Мрачное воскресенье, светлый подъезд

На той же самой улице Акации в доме, явно знававшем лучшие времена, находится кафе под названием «Gloomy Sunday». Английский вариант – для иностранных туристов, местные жители знают его как «Szomor Vasrnap», то есть «Мрачное воскресенье». Совсем местным, эржебетварошским обитателям, оно известно под собственным именем «Kispipa» – «Кишпипа» – то есть «Трубочка» (маленькая курительная трубка). А если пройти по этой улице чуть дальше, на пересечении с улицей Доб повернуть налево, обнаружится перекресток, где пешеходам невозможно не задержаться хоть на минуту. Они и задерживаются и стоят, разинув рот, глядя на большую настенную роспись. Правда, минута-другая обычно уходит на то, чтобы осознать: и окна, и черепичная крыша, и рабочие, эту крышу ремонтирующие, и крадущаяся по карнизу кошка – нарисованы. Нарисована и овощная лавка, и ее хозяйка Жужанна, но об этом речь впереди.

Выше овощной лавки нарисован балкон, а балконе тетушка цветы поливает, дядюшка газету читает. Если повезет, можно увидеть, как на настоящий балкон рядом стоящего дома выходят они же – настоящие. И приветствуют прохожих не хуже королевы Елизаветы с принцем Филиппом.

А если повезет по-настоящему, можно увидеть, как тетушка с нарисованного балкона выходит из подъезда. И попросить ее показать подъезд, что она сделает незамедлительно и с удовольствием, ведь там, прямо на первом этаже, рядом с почтовыми ящиками, развернута организованная жильцами выставка про человека, который жил в этом доме когда-то.

Звали его Режё Шереш, с ударениями на первые слоги.

Трудно выговариваемое венгерское имя ограничивает его славу пределами страны, хотя сочиненная им песня известна всему миру.

Рассказывают так. Режё Шереш в тридцатые годы работал пианистом в ресторанах Пешта. Дольше всего – в ресторане «Кишпипа» на улице Акации, в двух шагах от этого дома. Немного сочинял. Одна песня, «Еще одну ночь…», даже была записана на пластинку в 1925-м тиражом в шестнадцать тысяч экземпляров; автору тогда было тридцать шесть. Другая песня, «Кто была та дама…», стала особенно популярна среди публики попроще. Стонет скрипка, грустит певец… Вполне ресторанная песня, жестокий романс эпохи джаза.

Знаменитым же Шереша сделала песня «Мрачное воскресенье». Он написал ее в 1933 году, слова и музыку – грустную песню о том, что «все проходит». Песню услышал репортер криминальной хроники из газеты «Восемь часов» Ласло Явор. И предложил собственный вариант текста. С «мрачным воскресеньем», «сотней белых цветов», «траурной вуалью» и «гробом». Режё спел ее раз, спел другой… Публика пришла в восторг. В интервью, данном одной из будапештских газет в декабре 1956 года, композитор рассказывал, что как-то за вечер сыграл ее «раз двадцать-тридцать».

И тут пошли плохие новости. Поступило сообщение, что некая девушка-горничная покончила с собой, и у тела нашли листы с нотами песни. Прошла неделя, выстрелил себе в голову советник министра финансов, и рядом с его прощальным письмом – снова ноты «Мрачного воскресенья». Потом последовали известия из Берлина, Нью-Йорка, Рима, Лондона… Дальше за дело взялись газетчики, и теперь уже трудно сказать, действительно ли все тогдашние отвергнутые влюбленные и отчаявшиеся неудачники уходили на тот свет под мелодию Режё Шереша или пресса несколько преувеличивала роковую роль песни. Но случаев таких оказалось вполне достаточно, чтобы за «Мрачным воскресеньем» прочно закрепилась репутация «песни самоубийц».

Здесь надо представить себе то время, далеко не самое веселое. Первая мировая война закончилась, навсегда отодвинув в прошлое «прекрасную эпоху» и оставив после себя двадцать миллионов трупов и руины четырех империй. Для жителя Будапешта, каким был Шереш, положение осложнялось еще несколькими обстоятельствами государственного, национального, личного масштба.

Первая беда была общегражданская и называлась «Трианон». Страна, в одночасье уменьшившаяся втрое, была вынуждена привыкать жить в новых условиях, и оптимизму в них места не было. Вторая касалась не всех, но многих, и Режё Шереша в том числе. Шереш – еврей; собственно, невенгеризированная его фамилия звучит как Spitzer. Что это значило там и тогда? Христианская и еврейская общины Будапешта жили если не по-братски, то по-соседски с незапамятных времен – да. Но за годы Второй мировой войны в Венгрии будут убиты полмиллиона евреев. Уже с 1938 года правительство начнет принимать антиеврейские законы, а фашистская партия «Скрещенные стрелы» в 1944-м, при немцах, фактически станет правящей в стране. Тогда начнутся депортации в лагеря и массовые расстрелы евреев, и очевидец запишет: «Четверо или пятеро мальчишек из «Скрещенных стрел» в возрасте от 14 до 16 лет конвоировали их от улицы Кечкемети до моста Эржебет. Вот, обессилев, упала пожилая женщина. Вполне понятно, что она не поспевала за колонной. Один из юнцов принялся избивать ее прикладом винтовки. Я был одет в военную форму и решил подойти к нему: «Сынок, у тебя есть мать? Как ты можешь так себя вести?» – «Но ведь это всего лишь еврейка, дядя», – отвечал тот»[125].

Ничего подобного в 1933 году вообразить было еще невозможно… Но не эти ли будущие юнцы из «Скрещенных стрел» играют в мячик в парке или гуляют с родителями по набережной Дуная – там, где зимой 1944-го будут расстреливать евреев семьями, требуя предварительно снять обувь – пока в ресторане «Кишпипа» на улице Акации Режё Шереш наигрывает свое «Мрачное воскресенье»?

И сам Режё совсем не баловень судьбы. Самую знаменитую свою песню он написал, когда ему было уже сорок четыре года. Про него упорно говорили, что он не знает нот и играет исключительно по памяти и вроде бы даже только одной рукой. В детстве он убежал к циркачам, стал воздушным гимнастом; ожидаемый результат – падение и травма, от которой он толком и не оправился. На жизнь зарабатывал, играя на фортепиано в ресторанах Пешта и исполняя свои песни, хотя «пением» это трудно назвать. В записях слышно, что он скорее читает под музыку стихи, чем поет.

Так что удивляться приходится не тому, что такой популярной стала песня с трагическими паузами в каждом куплете, песня про расставание и смерть, а тому, что сам ее автор сохранял удивительное в этих обстоятельствах жизнелюбие. Ни ростом, ни красотой он не отличался. Однако был говорлив и обаятелен. В памяти ресторанных завсегдатаев остался диалог Режё с приятелем:

– Не болтай столько, Режё, а то скоро я засуну тебя себе в карман!

– Что ж, тогда, друг мой, – отвечает Шереш, – в кармане у тебя будет побольше, чем в голове[126].

А что касается обаяния, то не зря же к нему ушла одна из красивейших женщин Пешта, бросив вполне респектабельного мужа, офицера венгерской армии.

Дирижер Отто Клемперер сформулировал коротко: «Он не музыкант, он просто гений».

Потом, в 1999 году, режиссер Рольф Шюбель снимет фильм под названием «Мрачное воскресенье». Тапер в ресторане, композитор и автор той самой песни, в фильме – молодой, высокий и красивый – влюблен в очаровательную Илону и вполне счастлив с нею. Владелец ресторана ее тоже полюбит, и она ответит взаимностью обоим, связав двух влюбленных в нее мужчин бескорыстной дружбой, какой, наверное, и не бывает на свете. В фильме, как и жизни, в Венгрию приходит война (а жить в стране-агрессоре иногда ничуть не слаще, чем в той, на которую напали), и, как и в жизни, будучи бедствием для всех, для одного из героев она становится бедствием двойным, поскольку он – еврей.

Ресторан на улице Акации сейчас живет воспоминаниями. Белые скатерти, люстры в стиле ар-деко, портрет Режё Шереша на стене. Иностранные туристы сюда не добираются: за ХХ век Еврейский район Пешта пережил столько, что от былой респектабельности не осталось и следа; недаром именно здесь возникли и уже приобрели всеевропейскую славу будапештские руин-пабы, ромкочмы. Но надо представить, какой славой ресторан «Кишпипа» пользовался во времена Шереша! Именно благодаря ему, конечно. Имена знаменитых гостей, приезжавших, чтобы услышать игру Рёже Шереша, можно перечислять строчка за строчкой. Впрочем, так же, как и имена певцов, включивших «Мрачное воскресенье» в свой репертуар: Луи Армстронг и Элла Фицджеральд, Поль Робсон и Билли Холидей, Серж Генсбур, Марианна Фейтфулл, Бьорк…

Выставка, посвященная Режё Шерешу и другим, тоже жившим в этом доме музыкантам, встречает приходящих сразу за дверью подъезда – портреты, фотографии, вырезки из газет. Каждый день жители дома ходят туда и обратно, встречаясь взглядом с человеком, придумавшим известную всему миру песню. В этом доме он жил до смерти в 1968 году. Какой должна была стать смерть автора «гимна самоубийц»? На семьдесят девятом году жизни он выбросился с балкона своей квартиры.

На стене дома, возле двери, ведущей в подъезд, – мемориальная табличка с двумя именами: кроме Шереша, в этом же доме жил джазовый музыкант Йено Бемтер, известный под именем Буби. От прочих многочисленных будапештских мемориальных табличек эта отличается строчками снизу: там написано, что установлена в 2006 году она была не мэрией города или управой района, а самими жителями дома.

Кто спасет одну жизнь

Будапешт – памятливый город. Он знает по именам своих жителей, вошедших хотя бы в местную, городскую историю. Он рисует на тротуаре улицы Ваци очертания фундамента давно исчезнувших городских ворот, по прошествии полугода ставит памятник последнему, 2013 года, наводнению и на специальных страницах Википедии перечисляет порайонно все мемориальные доски, установленные на домах города.

В Еврейском квартале есть памятник из двух фигур. Одна лежит на земле, на камнях тротуара. Вторая, позолоченная, над ней, укрепленная на стене, на высоте второго этажа, держит в руках полотнище, спускающееся к нижней, – помощь поверженному. Рядом на тротуаре надпись по-венгерски: «Кто спасет одну жизнь – спасет целый мир»[127]. Памятник всегда притягивает внимание туристов. Рассказывая всю эту историю, начинать, естественно, приходится с Валленберга и им же рассказ и закачивать. Но Будапешт помнит и итальянца Джорджо Перласку, и испанца Анхеля Санс-Бриса, и Карла Лутца, швейцарца. Всех этих людей объединяет то, что действовали они вполне самостоятельно, не имея никаких прав на свои действия и никакой официальной поддержки со стороны вышестоящих начальников. Собственно, и никаких полномочий делать то, что они делали, у них не было. Но…

Карл Лутц, швейцарский дипломат, выдавал евреям защищающие их документы. Началось, пишут, с того, что он стал решать вопросы эмиграции в Палестину детей, оставшихся без родителей, тех, кто уже получил разрешение на основе соглашения 1939 года между Еврейским агентством и британским правительством, но застрял в Венгрии. Затем с его помощью более десяти тысяч евреев уехали из Венгрии между 1942 годом и началом немецкой оккупации в марте 1944-го.

Документы свидетельствовали, что их владельцы собираются выехать в Палестину, и поэтому их не обязательно отправлять в лагеря смерти, не обязательно убивать. Таких документов он имел право выписать на восемь тысяч человек, а выписывал на восемь тысяч семей, в двое-трое увеличивая число. «Невозмутимым и бесстрашным» (unruffled and fearless) называет его автор статьи в «The Budapest times». Карл Лутц вел переговоры и с правительством, и с венгерской нацистской партией «Скрещенные стрелы».

Лутц сумел объявить здание фабрики стеклянных изделий, «Стеклянный дом», что неподалеку от площади Свободы, территорией швейцарского посольства, куда был запрещен доступ немецким и венгерским властям. В «Стеклянном доме» можно было спрятаться. Сначала, правда, нужно было принять как данность ту мысль, что город, где ты родился, страна, где родились твои предки до бог знает какого колена, теперь – опасное для жизни место. Место, где могут арестовать, посадить в поезд, и отправить туда, откуда не возвращаются. Или просто расстрелять на месте – на набережной; там теперь те самые бронзовые ботинки, туфельки, сандалии. Около трех тысяч венгерских евреев нашли убежище в «Стеклянном доме» и в соседнем здании. Пишут, что люди жили там в течение недель или даже нескольких месяцев – в подвале, в углу или на чердаке. Там же работала типография, печатавшая бланки для документов, оформлявшихся Карлом Лутцем и другими дипломатами.

Говорят, всего Лутц спас более шестидесяти двух тысяч человек. Сам он об этом не рассказывал ни слова.

Камни преткновения

В десяти из двадцати трех районов Будапешта: в будайских Втором, Четвертом и Двадцать втором, в туристическом Пятом, Белвароше, в респектабельном Шестом, Терезвароше, в Седьмом, Эржебетвароше, и еще в четырех других пештских районах на асфальте – квадратные латунные таблички. Уложены они в полуметре от стены дома, прямо под ногами прохожих, вровень с землей. Небольшие, сторона квадрата сантиметров десять. Шесть-семь строчек текста. Но слова – венгерские, и большинство, ничего не поняв, проходят мимо.

Там написано: «Itt lakott…» («Итт лакотт…», то есть «Здесь жил…»), а далее имя, год рождения, дата и место смерти. Дата – 1944 или 1945, естественно. Место – Маутхаузен, Равенсбрюк, Будапештское гетто, Шопрон, просто Будапешт.

Это Stolpersteine, «штольперштайне» – «Камни преткновения». Их придумал в 1990-х немецкий художник Гюнтер Демниг.

Первые таблички с именами погибших во Вторую мировую войну появились в Берлине и Кельне. К 2010 году было установлено более двадцати семи тысяч «камней преткновения» в Германии, Голландии, Бельгии, Италии, Норвегии, Австрии, Польше, Чехии, Украине и Венгрии. К 2012-му – больше тридцати двух тысяч.

Начинался проект с самой болезненной национальной темы. На первых камнях стояли имена евреев и цыган – тех, кого убивали за сам факт принадлежности к народу. Сейчас он разросся, и речь идет о жертвах войны вообще. Но – поименно. И у дома, где человек жил, где его, возможно, помнили.

Это очень частные, личные, совсем не государственные памятники. Государство, к слову, вообще не имеет к ним отношения. Частная инициатива Демнига поддержана частными же пожертвованиями горожан – что в Германии, что в Венгрии. Каждый камень обходится в 120 евро, включая материал, работу и установку на месте. Это бетонный куб с латунной табличной на одной стороне. Установкой камня художник обычно занимается сам. Все просто.

Гюнтер Демниг устанавливает свои «камни преткновения» прямо на тротуаре, хотя время от времени звучат вопросы: «Хорошо ли так, по именам – ногами?» Но дома разрушаются, ремонтируются и перестраиваются, они чья-то собственная недвижимость и часто – памятники архитектуры. Так что укрепить табличку в стене здания возможно не всегда. Тротуар же – городское публичное пространство, оно открыто всем и каждому. «Камни преткновения» – это обращение ко всем. Когда в 1992 году художник уложил на улицах немецких городов первые латунные «камни», у него не было ни разрешения от властей, ни поддержки. Решил, что это сделать надо, и сделал. Демниг говорит, объясняя свой проект: «Окончательно умирает только тот, чье имя забыто». И пишет имена, одно за другим, на латунных квадратных табличках.

От многочисленных военных монументов они отличаются тем, что говорят не о героях, а об обыкновенных людях. На табличках – ни слова про подвиг. По большей части сами имена ничего не говорят даже будапештцам, даже профессия человека не указана. Эти люди просто жили здесь, в домах с атлантами и мозаиками или без атлантов и мозаик, мимо которых мы сейчас проходим. И были убиты. Мы не знаем, и никогда не узнаем, какими они были; здесь нет разделения на умных и глупых, добрых и злых, добропорядочных и вольнодумных. На улице Рона на табличке – имя Имре Кински, знаменитого фотографа, но тоже без упоминания рода деятельности и степени известности; просто «Здесь жил, родился в 1901-м, депортирован в Заксенхаузен, убит в 1945 г.».

На улице Арпад в Четвертом районе у дома номер 42 установлено сразу шесть таких табличек. Семьи Нашшер: Андраш 1928 года рождения, депортирован в Аушвиц, убит в 1945-м; Бёжи 1908 года рождения – то же; Дежё 1900 года рождения, убит в гетто; Георгия 1904 года рождения, депортирована в Аушвиц, убита в 1945-м; Иштван 1931 года рождения, депортирован в Аушвиц, освобожден 30 апреля 1945 года; Петер 1943 года рождения, депортирован в Аушвиц, убит в 1944-м.

«Здесь жил…», «Здесь жил…», «Здесь жил…»…

Среда обитания

Пиво, герань и купальни

Город заселен людьми, которые вчера, или позавчера, или в прошлую пятницу провели полдня в горячей купальне.

Купальни Будапешта старше и города и страны. О том, что здешние берега Дуная – место благодатное и особенное, догадались еще римляне. Город, основанный в северной части нынешней Обуды, они назвали словом «Аквинк» или «Аквинкум» (Aquincum), в котором определенно слышится указание на воду. Именно римляне построили здесь самые первые термы, заложив основы уже двухтысячелетней, как выяснилось, банной культуры Будапешта. Кочевникам-мадьярам, разделявшим с прочими кочевниками представление о том, что «умоешься – удачу смоешь», вероятно, и воды Дуная поначалу должны были казаться чудом. Но уже в XII веке, когда монахи Ордена святого Иоанна открыли больницу у подножия горы Геллерт, появляются первые упоминания о лечебных свойствах здешних источников. Ценил водные радости и король Матьяш: в ряд понятий «королевская охота» и «королевская библиотека» естественно встала и «королевская баня».

По-настоящему же распробовали прелесть купания в природной горячей воде турки. К делу они отнеслись обстоятельно и построили здания купален: Кирай, Рудаш, Вели-Бей. Их медные приплюснутые купола делают купальни похожими на выросшие из земли грибы – приземистые, старые, живущие своей, равнодушной к внешнему миру жизнью. Если Будапешт в целом живет в XIX веке, по возможности не обращая внимания на вмешательство ХХ столетия, то в купальнях так и остался XVI век. С тех пор туда провели электричество и поставили на входе кассу. Всё! Прочее – как было при Османах: горячая вода, все так же текущая из-под земли, пар над водой, косые лучи света, падающие из шестигранных окошек на воду сквозь туман.

В 1810 году русский морской офицер Владимир Броневский, возвращаясь в Петербург из Триеста, посетил Буду и Пешт (он говорит «Пест», на английский манер), о чем подробно рассказал в вышедших в 1828 году записках. Нашлось в его рассказе место и купальням: «Бани в такой здесь моде, что по утрам съезжается к ним лучшее общество. Дамы в прелестном утреннем наряде, состоящем в кисейной кофточке и юбке, которых они не снимают, когда купаются, прогуливаются по набережной в ожидании свободного номера. Для простого народа выкопан обширный бассейн, в котором мужчины и женщины, едва прикрытые, купаются вместе. Впрочем, в сих удушающих ваннах воображение не слишком может разгорячиться»[128].

По русской привычке он называет купальни банями, хотя собственно «русскими банями» в это время зовутся паровые купальни. Сейчас, при наличии водопровода в квартире, становится очевидно, что купальни Будапешта – это не бани как средство гигиены и не лечебное учреждение, хотя оздоравливающий эффект неоспорим. Будапештские купальни – заведения не для поддержания чистоты и не для лечения, во всяком случае, не это в них главное. В них купаются, то есть получают удовольствие от общения с водой. Посещение купальни – это такое же наслаждение для души и тела, как визит в музей или оперу – для интеллекта, слуха и взгляда.

Купальни Сечени строились в 1909–1913 годах уже с полным пониманием такой их функции. Недаром типичный диалог туриста и местного жителя, демонстрирующего красоты Варошлигета, выглядит так: «Ой, – спрашивает приезжий, только что рассмотревший парадные фасады двух музеев на площади Героев, скульптуры Монумента Тысячелетия и башни замка Вайдахуньяд, а теперь обнаруживший среди парка сооружение с пятью куполами, коринфскими колоннами, держащими портик, и разнообразными скульптурами, – ой, что это тут у вас? Дворец чей-то? Театр? Музей?» Настоящему будапештцу полагается выдержать паузу, а еще лучше подвести путешественника к резным дверям и, открыв их, пригласить его в фойе со скульптурой вставшего на дыбы кентавра, под купол с лепниной и мозаикой: «Это у нас… купальни».

Здесь всегда полным-полно народу, и удивляешься тому стихийному социальному упорядочиванию, которое складывается вроде бы само собой, без чьих бы то ни было усилий и уж точно не по приказу.

Две трети посетителей не говорят по-венгерски. У каждого свои национальные привычки, своя манера поведения, свои понятия о вежливости, о приличиях и о гигиене, в конце концов. И всем при этом друг с другом хорошо: никто никого не толкает, никто никому не мешает.

В купальне Сечени начинаешь лучше думать о человечестве. Свалились в одну емкость с водой будапештские пенсионеры, английские студенты, вьетнамцы с рынка, командированные русские, молодые голландцы, путешествующие по Европе на велосипедах, украинские мамы с детьми, туристы-американцы, французы, немцы – и им не тесно! Наблюдать в Сечени за людьми – отдельное удовольствие.

…Рослый венгр с длинными гусарскими усами у края бассейна ведет амурный разговор с тоненькой, хрупкой как статуэтка, японочкой. По-венгерски. Машет руками, рассказывает истории, читает стихи. Она улыбается и смотрит на него, как на бога, поскольку ни один японский мужчина не станет исполнять перед ней чардаш, стоя по грудь в горячей воде. Он, в свою очередь, понимает, что ни одна венгерская женщина не будет смотреть на него, безудержно болтающего, как на бога, и воодушевляется еще больше.

…В большом бассейне проплывает компания из шести китайцев. Хочется сказать: «коллектив китайцев». Один за другим. Никого не задевают. Кажется, даже вода не колышется от их движений. В обратную сторону плывут четверо итальянцев. Крик, шум, визг, брызги, «мамма мия», вода в бассейне ходит ходуном и выплескивается за борт.

…Пенсионеры, по грудь в теплой воде проводящие день за днем, играя в шахматы, – неизменная достопримечательность купальни Сечени. На рекламных плакатах про туризм в Венгрии надо бы изображать не девушек, а дедушек: девушки-то везде хороши, а вот таких загорелых стариков в иных краях еще поискать… Один из дедушек привел с собой внука. Внук в шахматах соображает, но ростом пока не вышел, и ему, чтобы следить за игрой, нужно постоянно работать ногами, держаться на плаву. Работает, держится, подает деду советы.

…Компания молодых англичан сидит в маленьком бассейне. Тощие, лопоухие, все похожие на принца Гарри, один рыжий и веснушчатый. Греются. Температура воды сорок градусов. Переглянувшись, выскакивают из бассейна и в два прыжка – в соседний. А там – двадцать градусов! Глаза выпучены, зубы стучат и полное счастье на физиономиях. Рыжий не выдерживает первым и сигает обратно. Веснушки делаются малиновыми. Вот теперь – точно счастье!

Еще явственнее дух торжествующего гедонизма проявляется в купальне Геллерт. Достаточно вспомнить, что строительство ее относится ко временам Первой мировой и, что существеннее для венгров, к временам сразу после Трианона. В 1918 году купальня открылась, в 1920-е годы в большом бассейне установили механизм, создающий искусственную волну. И пошла в столице страны, только что проигравшей мировую войну и потерявшей две трети территории, курортная жизнь. То есть полный комфорт: солнце и пальмы, оркестр и шампанское, кофе и пирожное «эстерхази», два шага до трамвая – и тут же почти океанская волна.

За почти столетнюю историю купальня Геллерт знавала и пик популярности (это в ее интерьерах поет Марта Эгхерт в немецком музыкальном фильме 1936 года «Wo die Lerche singt» по оперетте Франца Легара), и бомбежки Второй мировой, после которых здание долго реставрировалось. Но с возрастом она, как кажется, становится только лучше: жаль утраченных деталей убранства, но зато нарастают легенды, фантазии, воспоминания, и возникает чудо погружения в иную эпоху… Именно «погружения» – купальня все-таки.

Любопытно рассматривать фотографии купальни Геллерт, сделанные на протяжении прошедшего столетия. Трианон, Великая депрессия, Вторая мировая война, разгром венгерской армии под Воронежем, кадаровский «гуляш-коммунизм», освоение космоса, холодная война… На снимках, независимо от даты – плещущиеся в воде люди разной степени обнаженности, распластанные под лучами солнца тела, на заднем плане – отдыхающие с кружками пива в руках, пальмы, красная герань, расставленные там и сям скульптуры.

Купальни заставляют пересмотреть сложившееся представление о венграх как о нации пессимистов. Пишут о них: «A spleen that is specifically Magyar, a sense of the joys and inexplicable sorrows of life»[129], и культурная память вытаскивает в пару к «английскому сплину» пушкинскую «русскую хандру». Вспоминают пословицу «Srva vigad a Magyar» – «Венгр веселится, плача». Цитируют гимн (действительно, безрадостный и сумрачный), содержащий слова про отчий дом: «Для детей своих же стал Извечным ты гробом». «Плач, стенания смертей», «слеза сиротских глаз», «тягость рабского ярма», «кровь потоком», «пожара столп» – тоже слова из национального гимна.

Именно такое впечатление создается, если читать тексты и верить словам. А если смотреть глазами, то как хотите, но Будапешт мысль эту опровергает. Пессимизм вербальности уравновешивается и побеждается гедонизмом телесности.

Главный город страны носит оксюморонный титул «столицы-курорта». Сама страна выбирает себе символом – торт. Каждое здание в городе – тоже своего рода торт: кондитерское барокко и карамельный модерн, кремовые розочки из песчаника, марципановые наличники, а легкая запущенность только добавляет сходства – ну, осыпались чуть-чуть орешки, изюминка упала.

В тоске и печали не построить этот город, весь в завитушках, розочках и орнаментах, которым можно наслаждаться с утра до вечера и с вечера до утра. Сплин – плохой помощник для того, чтобы сохранять в городе старые здания, а вокруг города – леса с оленями. И, грустя и плача, не завести себе автобус, плавающий по Дунаю – да, тоже только развлечения и удовольствия ради.

Венгерская литература о купальнях молчит, хотя функционировали они и во времена Петёфи, а во времена Аттилы Йожефа имелись уже и Сечени, и Геллерт. Купальни остаются интимным делом города, которым наслаждаются, но не хвастаются. В конце концов, все, что нужно знать о блаженстве купания, сказано уже древними: «Бани, вино и любовь разрушают телесные силы? Но ведь и жизни-то суть в банях, вине и любви»[130].

Купальни Геллерт – весомейший аргумент в споре о характере венгерской национальной культуры. Самого Геллерта, кстати, называют мучеником и просветителем, но никогда – чудотворцем. Может быть, и в этом надо верить не словам, а собственным глазам. Чем Геллерт не чудо?

Рассказ петербургского туриста о купальне Геллерт«…Это – как по Эрмитажу плавать!.. Но если пришел сюда в первый раз, Геллерт – сущий лабиринт. Куда идти? Где поворачивать? Направляющие надписи на стенах выглядят так: «Csak nk rszre!» С восклицательным, прошу заметить, знаком. Английскими надписями они дублируются, говоря по правде, но не везде и маленькими. Висит на дверях скотчем приклеенный листочек с душевными совершенно объявлениями примерно такого содержания: «Здесь не выход в большой бассейн! Чтобы найти выход, вам надо пройти через участок кабинок для переодевания, а потом повернуть налево». Разворачиваешься, идешь куда-то мимо кабинок, обнаруживаешь, что мужские кабинки незаметно перешли в женские, тут видишь мелькнувший в коридоре белый халат, и на том языке, какой есть, вопрошаешь: «Так куда идти-то?» В ответ – улыбка и махание руками. «Go, go, go, go, – говорят, – go s left». Раздражаться после сауны невозможно совершенно, поэтому мурлычишь про сбя: «А что, тоже развлечение: может, так и задумано было, с головоломками, чтобы не весь интеллект растерять в термальных водах…»

Без луж

Чтобы заметить это обстоятельство, не обязательно ехать именно в Будапешт. В Париже и Лондоне, в городах Германии – та же практика. Но все же знают, что в Париже нужно смотреть Эйфелеву башню, в Лондоне идти на Трафальгарскую площадь, где колонна Нельсона, или в Кенсингтон, где «Harrods». Это города с устоявшимися мифологиями. Круг их достопримечательностей, персонажей и образов известен заранее: не железная башня – так мушкетеры с импрессионистами, не площадь – так гвардейцы в медвежьих шапках и королева из окошка ручкой машет. Кто ж тут будет обращать внимание на водосточные трубы?

Иногда, как на проспекте Андраши в Будапеште, обратить на них внимание действительно невозможно – при всем желании. Нет их там. Тянется фасад за фасадом: колонны, атланты… Дорогие магазины есть, уличные кафе есть, а водосточных труб нет. В Буде, возле Королевского дворца или у церкви Матьяша, имеются, конечно. Но взгляд туриста скользит мимо: надо разглядеть на церковном шпиле большого черного ворона с золотым кольцом в клюве или сфотографироваться на фоне панорамы Пешта сквозь арки Рыбацкого бастиона. Опять не до того.

Поэтому правильнее будет остановиться по дороге в отель, где-нибудь на бульваре, между аптекой и гастрономом, внимательно посмотреть на стену ближайшего дома и заметить, в конце-то концов: в городе нет водосточных труб, которые открывались бы раструбом на тротуар.

В российской жизни трубы, из которых в дождь вода хлещет на асфальт, – дело привычное, даже поэтизированное. В фильме «Я шагаю по Москве» жених-призывник Саша бежит мимо таких фонтанирующих, что твой Петергоф, труб – и от его самозабвенного бега по лужам у зрителя на сердце становится весело, бодро и оптимистично, и смотрит он на эту сцену с несомненной надеждой на общее светлое будущее и собственное личное счастье.

В Будапеште же подобного нет. Каждая водосточная труба, протянувшись от крыши каждого дома вдоль его стены к земле, тут же под землю и уходит. Открытый раструб отсутствует или, по крайней мере, встречается очень редко как симптом незаконченного или не начатого пока ремонта. В нормальной ситуации дождевая вода уходит с крыш прямо в ливневую канализацию, а не прохожим под ноги.

В итоге дожди есть, а луж нет. В тех домах, что посолиднее, трубы упрятаны совсем внутрь здания, как пищевод в человеческое тело, как механизм часов под диск циферблата. Работу они свою выполняют, но снаружи не видны. И ничто не отвлекает внимания от архитектуры зданий, от витрин магазинов, расположенных в этих зданиях, от уличных кафе, выбирающихся на тротуары перед этими зданиями, и от сидящей в них беззаботной публики. У фасадов домов попроще, старых или новых, водосточные трубы, как правило, присутствуют, но не бросаются в глаза, потому что сразу уходят под землю. И снова – функция выполняется, но побочных эффектов в виде мокрой обуви не дает. Как электрическая плита, что варит суп, не сообщая об этом столбом дыма; как птица, парящая без шума пропеллеров.