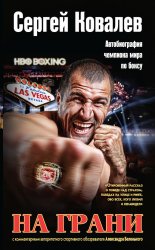

Триумф красной герани. Книга о Будапеште Чайковская Анна

В пять вечера начали, стулья дамам вынесли, желтый мусорный бак для бумаги на середину выкатили, большим картонным листом накрыли – трибуна получилась. Пришли не то чтобы совсем все жильцы, но человек двадцать набралось. Пришел даже похожий на мумию дедушка, пребывающий в том возрасте, когда главными событиями жизни становятся вдох и выдох, перемещение тела из вертикального положения в сидячее. Он, похоже, почти ничего не видел и точно ничего уже не слышал, но сидел и присутствовал, пассивно, но участвовал. Инфантильный и безответственный сосед Шани пойман был любимой нашей соседушкой Юткой и сколько мог тоже постоял, покивал. Выступал инженер из газовой службы, объяснял, что необходимо сделать то-то и то-то, а иначе, мол, katasztrfa-katasztrfa. Выступала дама из банка, рассказывала, как наименее затратно взять банковский кредит на ремонт. Народ слушал, обсуждал, спорил, но – без нервозности. Говорили спокойно, не шумели, почти не перебивали, а перебивали, так сразу извинялись. Улыбались. Возражали друг другу, но доброжелательно. Как начали с «Добрый вечер, рад вас видеть, как дела?», так в той же тональности и закончили: «Приятно было увидеться, всего доброго, спокойной ночи».

Закончили обсуждение уже как стемнело. Будем новую управляющую компанию приглашать, пусть берутся за ремонт. А там посмотрим».

Третья жизнь вещей

Похоже на то, что у старых предметов в Будапеште нет шансов попасть на помойку. Старый бабушкин чайник с китайскими пионами и бабочками настоящий будапештец отнесет (если, конечно, вообще решит с ним расстаться) сначала в один из антикварных салонов на улице Микши Фалька: «А вдруг это из настоящего сервиза «Виктория», сделанного фабрикой «Херенд» для английской королевы?» Если там укажут на отсутствие клейма и забракуют, чайник все равно выкинут не будет, а будет отнесен в магазинчики классом ниже, в один из многочисленных «регишегов». И там не взяли? Указали на отбитый носик? На сей случай имеются блошиные рынки. Большой, на окраине, «Эчери», и маленький, работающий по выходным в парке Варошлигет. Правда, там полагается заплатить за аренду торгового места, но можно присовокупить к чайнику коллекцию заслушанных в хлам пластинок «Битлз» и прадедушкины карманные часы без стрелок и рискнуть. Но если и это предприятие закончится неудачей, настоящий будапештец все равно чайник не выкинет. Он дождется «дня избавления от хлама» и с чистой совестью выставит его на тротуар, между холодильником «Саратов», от которого наконец-то избавились соседи сверху, и связкой детективов довоенных лет издания, вынесенной соседом снизу.

Выглядит это так. Раз в год в каждом из районов города объявляется день «ломталаниташ» (lomtalants), когда жители могут вынести прямо на улицу всякий накопившийся в доме хлам. А другие жители – забрать из этого хлама все, что им покажется нужным или полезным. Накануне районная мэрия специальными письмами, раскладываемыми по почтовым ящикам, предупреждает горожан: завтра – день Икс. И уже с утра улицы, обычно оживленные и полные людей, преображаются.

Между рестораном и парикмахерской громоздится куча старых стульев в компании вполне симпатичного, чуть-чуть потертого дивана. Ближе к перекрестку на боку лежит шкаф эпохи модерна: резные дверки, медные ручки. Кто-то, наверное, не местный, неосторожно припарковал свою «тойоту» неподалеку от двери, ведущей с улицы вглубь двора – как-то он будет потом отсюда выезжать?

Из двора несут и несут старую мебель: кожаные кресла, торшер без лампочки, холодильник, какие-то доски, полки, цветочные горшки. Горы старого барахла громоздятся выше капота машины, а к вечеру – и выше крыши.

По замыслу организаторов, «ломталаниташ» не подразумевает торговли. Вещи просто меняют своих хозяев: ведь если что-то не нужно одному человеку, оно вполне может пригодиться другому. На практике же, чтобы просто так забрать себе приличную вещь, надо поторопиться, иначе тут же найдется кто-то, кто объявит этот диван, шкаф или радиоприемник своим и попросит с вас… ну хотя бы тысячу форинтов.

Так, за тысячу форинтов каждый, предлагает два венских полукресла улыбчивая тетенька на бульваре. Англоязычные туристы прицениваются: действительно, милые кресла, и недорого, три с половиной евро. К тетеньке подбегает помощник и, чтобы показать изящество и легкость кресла, поднимает его за спинку. Ох, лучше бы он этого не делал! Верхняя часть кресла легко отделяется от нижней, и кресло распадается на две половинки. Туристы уходят. Тетенька кричит вслед: «А вот еще коврик! Тоже старинный! Ручная работа…»

Именно эта смутная коммерция и смущает власти. Строго оворя, криминала тут никакого нет: для того хозяин и вынес вещь на улицу, чтобы она нашла нового владельца. А уж каким образом тот ею распорядится – его дело. Может и продать. Но как-то хотелось бы не выпускать процесс из-под контроля…

Едва ли не главными действующими лицами в этот день становятся цыгане. Они соберут и присвоят все, что вынесут жители, перепродадут здесь же, на месте, или отвезут в дальние деревни: там-то уж точно все пригодится. В их руках ненужная бывшему хозяину вещь тут же приобретает хоть маленькую, но цену.

Обычная ситуация: возле школы грудой сложены стулья, поломанные учениками за истекший учебный год. Останавливается прохожий, вылавливает из этой кучи малополоманный экземпляр и порывается унести. Тут же подбегают два темпераментных молодых человека и требуют плату – все ту же тысячу форинтов. Прохожий пожимает плечами, без колебаний оставляет стул на тротуаре и идет дальше. Там, впереди, еще много чего интересного.

Вот пенсионер пытается продать пустую старую корзинку за цену трамвайного билета.

Вот, как колхозницы над арбузами, сидят толстые цыганки над кучей кинескопных мониторов б / у – караулят.

Молодые люди сосредоточенно работают отвертками, прямо на тротуаре разбирая старые компьютеры.

А вот вполне работоспособное кресло-качалка – тоже оказалось на улице.

Девушка из соседнего подъезда выносит целый ящик фарфоровых безделушек. Пастушки, зайчики и кошечки остались ей от прежних хозяев квартиры, год провалялись на чердаке и дождались, наконец, своего часа. Соседи мигом разобрали всю эту мелочь – пригодится.

Для кого-то разномастные глиняные кружки – лишь старый хлам, даром занимающий место на кухне. А для кого-то – любопытный образец народной керамики.

Кто-то купил новый стеллаж в Икее и не нашел покупателя на старый – на улицу его, пусть берет тот, кому нужно. И берут – студенты-молодожены, не имеющие за душой ничего, кроме стипендии, с удовольствием забирают себе мебель прошлого столетия, справедливо полагая, что в этом есть даже что-то романтичное.

«В хозяйстве пригодится!» – это пароль и девиз дня избавления от хлама. Кажется, именно эта мысль служит двигателем для районных властей и для самих жителей, заставляя год хранить невыброшенный цветочный горшок и терпеть сумасшествие этого дня, – эта оптимистическая мысль царит в головах у всех.

У мужчины средних лет, инспектирующего кучу деревянных досок («На полки сгодится? Или отвезти на дачу?»).

У бабушки, критически осматривающей старую кастрюлю («Почище бы…»).

У того, кто вынес кресло в сентиментальный викторианский цветочек и посматривает на стильную настольную лампу конструктивистского дизайна, и у того, кому давно осточертела эта лампа агрессивного конструктивистского дизайна, но так не хватает уютного мягкого кресла. Желательно в цветочек…

Город выглядит так, будто в нем затеяли было генеральную уборку, потом передумали и объявили ярмарку, а та превратилась в музей под открытым небом. Музей мебели. Музей посуды. Музей быта.

Город выворачивается наизнанку: то, что было спрятано в кухнях, кладовках и спальнях, в этот день оказывается снаружи, перед фасадами домов, на виду.

Так вот какие вазочки стоят у будапештцев на буфетах, вот какие картины маслом покупали в былые времена их отцы или деды, вот какая мебель считалась престижной в годы «гуляш-социализма»!

Во второй половине дня «ломталаниташ» достигает своего пика. Улицы заставлены мебелью, засыпаны тряпками и коробками. Машины с трудом пробираются сквозь завалы старых вещей: те, кто заехали в район, охваченный буйством дня избавления от хлама, пытаются как можно скорее выбраться на волю. Остальные при деле: вывозят добычу – то, что имеет хоть какую-нибудь ценность.

Подтягиваются вернувшиеся с работы жители соседних районов. Им тоже может приглянуться какая-нибудь табуретка, или цветочный горшок, или этажерка. В хозяйстве пригодится – хотя бы до того момента, когда день избавления от хлама будет объявлен в их районе.

К вечеру все самое интересное уже разберут.

Найдет себе место в квартире на втором этаже радиоприемник, вынесенный с первого этажа. Нелюбимая прежними владельцами прабабушкина статуэтка пополнит коллекцию собирателя довоенного фарфора. Стол, служивший трем поколениям жителей дома на улице Доб, послужит еще – теперь уже жителям соседней Королевской улицы. Торшер без лампочки успеет сменить трех хозяев, подорожать и подешеветь и, наконец, уедет в провинцию, за Тису. Чайник с пионами и бабочками переместится недалеко – на соседнюю улицу, в ромкочму «Симпла» или «Фогаш», в один из молодежных клубов, где и найдет себе место, будучи приклеенным за донышко к потолку, рядом с портретом Джима Моррисона, между детской коляской 1950-х годов и связкой кукол Барби.

Утром на улицах останется только абсолютный, стопроцентный хлам вроде разбитого унитаза или вконец развалившегося дивана. Приедут огромные мусоровозы, рабочие погрузят в них мусор и рухлядь, подметут тротуары, потом явятся поливальные машины, смоют пыль, и город снова станет самим собой.

Из детской книжки«Мужчина со второго этажа схватил радиоприемник, который отправила на свалку тетенька с первого этажа.

– Зачем он вам? – удивилась бывшая хозяйка радиоприемника.

– В хозяйстве пригодится, – уклончиво буркнул мужчина, и тетенька тотчас пожалела, что выбросила вещь. Но сделанного не воротишь.

Зато ей приглянулся порванный абажур, с которым расстался как раз этот жилец со второго этажа.

– Для чего он вам? – подозрительно уставился на нее мужчина.

– В хозяйстве пригодится, – хихикнула тетенька.

Мужчина вмиг раскаялся, что поспешил выбросить абажур, но теперь уже ничего не поделаешь».

Пал Бекеш и Левенте Сабо. Сокровища на улице Сына Белой лошади

Три лица королевской улицы

Королевская, Кирай, Kirly utca, отделяет друг от друга два центральных района. С одной стороны – солидный Терезварош, где вальяжно располагаются проспект Андраши с дорогими магазинами, Опера, Западный вокзал, с которого отправлялись в Вену император с императрицей, и самое старое на континенте метро. С другой – не похожий на прочие районы Пешта вольный Эржебетварош, где Еврейский квартал с четырьмя синагогами, монументальная живопись на брандмауэрах и не поддающиеся учету молодежные клубы и пивные дворы.

На левой, терезварошской, стороне улицы Кирай то и дело попадаются синие ящики для собачьих какашек. На них нарисована длинная-предлинная такса и написан текст, содержание которого при незнании венгерского языка ожидается примерно таким: «Граждане-товарищи, оставлять собачьи экскременты на улице воспрещается, за нарушение – штраф», и пр. Не совсем… Надпись читается так: «Даже терезварошская собака сама за собой убрать не может». Точка.

А на правой стороне улицы – уже другой район. Мэр Эржебетвароша сам такой тонкой фразы про собаку не придумал, просто так чужую идею позаимствовать – не может. На правой стороне ящики стоят зеленые, обыкновенные, с нарисованным собачьим силуэтом, без надписей. Зато в этом районе – скопление самых интересных будапештских стенных росписей, муралов. Одна из них, в самом начале улицы изображает старинный фонарь; впрочем, что значит «старинный»? Вот он – здесь же, сегодняшний. Ниже – надпись в три строки: «Kirly utca – a legpestibb utca». То есть «улица Кирай – наипештская, самая пештская улица, из пештских пештская, квинтэссенция пештскости».

В XVIII веке, во времена Австрийской монархии, называлась она по-немецки Mittermayerische gasse, затем Английской улицей, а после Венского конгресса – улицей Трех королей, пока не стала, наконец, просто Kirly utca, что вообще-то правильнее переводить не прилагательным «королевская», а существительным в именительном падеже, «Король-улица», жаль, по-русски звучит непривычно.

О том, почему она самая пештская, представление дает фотография Имре Кински 1929 года. На фотографии дама в модной тогда глубокой шляпке, отвернувшись от коляски с младенцем, замела перед витриной; девочки-подростки с той же витрины не сводят глаз, одна из них открыла рот от восторга. «Толпы автомобилей были на этой тесной улице, всяческих автомобилей, которые только можно встретить в городе. Нагруженные повозки приезжали и уезжали… Перед каждым магазином расставлены были тележки, как будто с утра до вечера целая улица собиралась переезжать с места на место. Ящики с лимонами, апельсинами, фигами сгружались у открытых ворот во дворах. Без перерыва следовали магазинные двери одни за другими, в каждом продавались разные товары, и только лавочники были одинаковы…»[134] До Второй мировой это был венгерский Кузнецкий мост – увешанная вывесками и рекламами улица, царство коммерции, ресторанно-магазинный рай. Потом, с 1950 по 1990 год, улица носила имя Маяковского и выглядела так, как полагается выглядеть улице Маяковского. К началу нового тысячелетия она пришла в полное запустение. С 2010-х начала оживать заново и меняется едва ли не каждый день.

Нижеследующее – моментальный снимок: три лица улицы по состоянию на 2016 год.

Итак, от площади Ференца Деака до Большого бульвара, вечер пятницы.

Начинается улица справа от большого желтого здания, регулярно провоцирующего типичный будапештский диалог: «А это что? Дворец? – Это? Дом. Люди живут». Имя его – «Анкер», якорь. Ближе к вечеру никакого указателя не потребуется. Группами, парами и поодиночке, местные жители и туристы, вида разгульного и приличного, молодые и нет – все пешеходы вливаются в эту улицу, как вода в проложенный для нее канал, и надо лишь следовать за идущими впереди.

Поверх голов видно: дома на улице старые, и то, что можно отреставрировать, активно реставрируется. На месте того, что уже не вернуть, встают плотно, как новый гардероб в прихожую, отели, офисные центры и хостелы. Встают вровень, по красной линии, не выше окружающей застройки, с типичным будапештским смирением, предписывающим новым зданиям держаться в тени старых. На одном таком старом доме в начале улицы – рельефы в духе одомашненного бидемайером ампира: младенцы-путти предаются ежедневным мещанским занятиям, разжигают печку, что-то рисуют. Это один из немногих «допотопных» домов Пешта, то есть переживших наводнение 1838 года. Отреставрированный, жилой.

Когда же и реставрировать уже невозможно, и сносить жалко, появляется компромиссное решение – монументальные росписи по старым стенам, особенно в этом районе. И на улице Румбах Шебештьен, что справа, мелькнет на брандмауэре портрет императрицы Елизаветы: это уже Эржебетварош, город Елизаветы.

Еще шаг – и перед путешественником распахивается жерло дворов Гожду. Эта анфилада из старых пештских двориков, протянувшаяся от улицы Кирай до улицы Доб, за последние пять лет обросла ресторанами и кафе, как жарким летом обрастает стена диким виноградом. Ночи Гожду-удвар не знает, как не знает паузы в праздниках: Рождество по юлианскому календарю плавно переходит в Хануку и Новый год, они – в Рождество православное, а оно – в Новый год по-китайски, и где-то между ними вклинится еще стартующий отсюда же забег голых Санта Клаусов. Это зимой. В прочие времена года поводов не требуется вовсе: столики с бодрой готовностью с утра и до утра ждут желающих приобщиться к вечному празднику в жанре «выпить и закусить». «Будьте готовы! – Всегда готовы!»; кто ж знал, что это про уличные кафе…

Следующий дом – о другом. В нем тоже кофейни, тоже кондитерские и сменяющие друг друга магазинчики цветов или модных дизайнерских штучек или секонд-хэнд, или все сразу. Как обычно, посередине фасада – двери, ведущие во внутренний дворик. И внезапно табличка: «Во дворе – стена гетто». Все стены Будапештского гетто при освобождении Красной армией были разрушены, этот фрагмент восстановлен – как память. Нужно дождаться, когда дверь откроет кто-нибудь из жильцов, и пройти внутрь. Стена будет дальше, во втором дворике. Удивительным образом именно она, сложенная из грубых камней, чередующихся с полосами кирпича, выглядит самой ухоженной. На лестнице же там темно и почти не осталось штукатурки, и насквозь проржавели ограды галерей. По двору бегают цыганские дети, без интереса и стеснения поглядывающие на незнакомцев: иностранные гости в этом дворе не редкость.

Еще шаг, и направо сворачивает улица Казинци, та самая. Кафе, дом с мемориальной доской, сообщающей, что здесь были отпечатаны первые венгерские игральные карты, хореографическое училище, два пивных двора (на стене – многометровое изображение чем-то закусывающего Минотавра, напротив – графическая композиция про Будапешт и сова в полете), ресторан в автомобиле, бар «Liter» и напротив бар «Mter», где алкоголь продают метрами (и можно провести между ними выходные, выясняя, сколько литров в метре и метров в литре), перекресток, откуда раньше было видно Жужанну в дверях «той» овощной лавки, а теперь готовится новая роспись, Ортодоксальная синагога, кошерный ресторан, полуподвальная галерея андеграундной живописи, кошерная пиццерия, Педагогический университет, Музей электротехники, совмещенный с рестораном «Тесла», двор уличного фастфуда, ритуальная иудейская купальня-миква и знаменитая ромкочма «Симпла», где пиво, музыка, молодежь, лавки, сделанные из отслуживших свое скейтов, и диваны из распиленного пополам «Трабанта», светильники из икеевских пластмассовых ведер, пиво. И туристы со всей Европы.

Если туда, вправо, на улицу Казинци, все же не сворачивать (хотя хочется), а пойти дальше, вперед, то вплоть до бульвара будет тянуться кусок улицы, по которому можно судить, какой она была года два-три тому назад. Это тот случай, когда бессмысленные граффити на стенах не вызывают обиды и раздражения: дома в таком состоянии, что граффити их, пожалуй, даже украшают.

Архитектурные красоты попадаются, но глаз выхватывает не их. На правой стороне улицы, напротив церкви святой Терезы, летом 2015 года появились еще две таблички из тех, что называются «камни преткновения». «Itt lakott…»[135]: Пал Киш и его жена Илона. Она убита в 1944-м, он в 1945-м. Ему было пятьдесят пять лет: он 1890-го года рождения. Ей сорок восемь: она родилась в том самом 1896 году, когда Будапешт самозабвенно праздновал Тысячелетие Венгрии и никто не мог вообразить, что ожидает мир в наступающем через четыре года столетии.

Перед Большим бульваром невозможно пропустить фантастическое здание Академии музыки. Здание выражает то настроение предвоенной Европы, когда пышная буржуазная эклектика Оперы или кафе «Нью-Йорк» начала выглядеть устаревшей и старомодной[136], а слово «буржуазный» у молодых литераторов стало превращаться в синоним пошлости и приземленного, ограниченного мещанства… Смена поколений: дети зрителей Оперы стали взрослыми, и захотелось чего-то более острого, нервного, но – не менее пышного, а по возможности еще более шикарного. Задача трудновыполнимая, но Будапешт справился. Теперь в фойе Академии путешественник рискует в полной мере пережить то, что вслед за Стендалем называют «флорентийским синдромом». По логике улицы Кирай находится здание Академии на левой, приличной, Терезварошской стороне.

Далее, от Большого бульвара до Варошлигетской аллеи – воспоминания о былом благоденствии.

Улицу пересекает Большой бульвар; слева он носит имя Терезы, справа – Елизаветы (в обоих случаях речь идет сразу о святой и об императрице). Улица – стрела, бульвар, идущий по дуге через весь Пешт от Дуная и до Дуная – лук. Самый длинный в мире шестивагонный пятидесятиметровый желтый будапештский трамвай ходит как раз по бульвару. Улица Кирай разрезает его почти пополам и, как стрела, летит дальше.

Архитектура здесь все та же, австро-венгерская – доходные дома под черепичными крышами, торжественные двери, треугольные фронтоны над окнами. Иное – состояние и настроение. И население. Построенные в конце XIX века, дома эти после социальных катаклизмов века ХХ стали местом жительства не то чтобы люмпен-пролетариата, но людей, до «среднего класса» не дотягивающих. Это мелкая буржуазия, лавочники, хозяева мастерских по ремонту часов обуви, писчебумажных и овощных магазинчиков, парикмахерских на два кресла, китайских закусочных, простецких пивных. И их же посетители. Фасады обшарпаны. Вывески – только на венгерском. Ремонта не было с юбилейного 1896 года. «Трабанты» здесь – не деталь интерьера молодежного клуба, а средство передвижения. Мужчины бредут по тротуару в шлепанцах, в шортах, подозрительно напоминающих семейные трусы, и в китайских майках навыпуск. Женщины пенсионного возраста, выходя в лавку за хлебом и молоком, не надевают лифчиков. В лавках здороваются друг с другом и знают по именам продавцов: все свои.

Сквозь мельтешение самодельных вывесок проглядывает былое благополучие: балконы с внушительными балюстрадами, просторные эркеры, львиные морды на замковых камнях арок. Внутренние дворики в этих домах столь же обязательны, как и в остальном Пеште, но хвастаться ими жители не торопятся – нечем.

Еще перед Большим бульваром на улицу Кирай выезжает троллейбус номер 78; далее он будет сопровождать нас почти до конца пути. Самое время заметить, что троллейбусы в Будапеште бывают только семидесятые: № 70, № 71, № 72 и так далее. Есть еще пяток 80-х, но ни 1-го, ни 10-го, ни 20-го. Так и было задумано. Первая постоянная троллейбусная линия была открыта в Будапеште в 1949 году. Это был подарок коммунистической партии и советского народа трудящимся Венгрии в честь семидесятилетнего юбилея товарища Сталина[137]. Маршрут, в простоте душевной или с непонятной для Москвы хитростью, так и назвали – номер 70. Жители города про эту подробность собственной истории знают, с удовольствием как байку пересказывают туристам, но изменять номера маршрутов не торопятся. И не по причине ностальгии по советской эпохе (она если отчасти и есть, то по «гуляш-социализму», по временам кадаровским[138], но никак не сталинским, не «ракошивским»).

Когда троллейбус пересечет площадь, улица Кирай снова сменит облик, характер и теперь даже имя.

Последний участок, от площади Лёвёлде до парка Варошлигет – дачная местность. Завершающий отрезок улицы называется Варошлигетской аллеей.

Это действительно аллея: ставшая внезапно в два раза шире улица разделяется на три проезжих части и четыре тротуара. Шелестят листвой деревья. Пахнут цветы. Разом, как отрезали, пропадают дешевые харчевни и дядечки в шлепанцах.

На границе между двумя мирами установлен памятник. На камне вполоборота, откинувшись назад, в позе неустойчивой и неуютной сидит человек, втянув голову в плечи. Зовут его Артур Кёстлер.

Родился в Будапеште, в еврейской семье, был единственным ребенком. Поступил в Вене в Императорско-королевский политехнический институт и немедленно заразился идеями Теодора Герцля. Герцль умер за год до рождения Кёстлера, но биографию начинал точно так же: Пешт – Вена – университет. Главная идея Герцля сформулирована в книге с исчерпывающим названием «Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса», вышедшей в Вене в 1896 году, то есть в том самом, когда Будапешт с азартом праздновал Тысячелетие обретения родины. Любопытно, отмечал ли кто-нибудь эту календарную подробность: 1896-й год – юбилей обретенного государства и первый замысел государства планируемого?

Не окончив учебы, Кёстлер уехал в Палестину, где работал как журналист, много путешествовал, брал интервью у королей и президентов. Вернулся в Европу. Год проработал в Париже. Переехал в Берлин. В 1931 году участвовал в полете на немецком дирижабле «Граф Цеппелин» в Арктику, затеянном на волне всеобщего энтузиазма и надежд на сотрудничество Советской России и Европы.

Увлекся идеологией коммунизма, как прежде идеями сионизма, и вскоре вступил в Коммунистическую партию Германии. В начале 1930-х совершил большое путешествие по Средней Азии. Трудно сказать, стала ли Средняя Азия за полвека между визитами Вамбери и Кёстлера заметно гостеприимнее к иностранцам, но живым вернулся. Желая изучить на месте опыт построения коммунизма, поехал в 1932-м в Советский Союз. Через Украину. Поездом. Получил много впечатлений: «На каждой станции толпились оборванные крестьяне, протягивали нам белье и иконы, выпрашивая в обмен немного хлеба. Женщины поднимали к окнам купе детей – жалких, страшных, руки и ноги как палочки, животы раздуты, большие, неживые головы на тонких шеях. Сам того не подозревая, я попал в эпицентр голода 1932–1933 годов, который опустошил целые области и унес несколько миллионов жизней…»[139].

В 1933-м вернулся в Европу, но уже не в Германию (что понятно), а во Францию. В июле 1936-го началась Гражданская война в Испании, и Кёстлер отправился туда. Искал доказательства прямого участия фашистской Италии и нацистской Германии в войне на стороне Франко. Публиковал статьи и репортажи. Был арестован франкистами. Приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже. Пять месяцев провел в камере смертников. Пишут, что на стене камеры выцарапывал математические формулы. Казни удалось избежать чудом: Кёстлера обменяли на жену франкистского летчика.

По возвращении во Франции поправил свои дела, быстро написав на заказ «Энциклопедию сексуальных знаний». Началась Вторая мировая война. Маршруты Кёстлера: Северная Африка, Лиссабон, Великобритания. И шесть недель в английской тюрьме за незаконный въезд в страну. Служил сапером, писал листовки для немецких солдат, участвовал в пропагандистских радиопередачах на немецком языке, дежурил по ночам во время воздушных тревог и водил санитарную машину. В 1941 году опубликовал в Великобритании роман «Слепящая тьма». До этого Кёстлера в СССР знали и печатали. После выхода романа о Кёстлере упоминать перестали: речь там шла о московских процессах 1936–1938 годов.

Написал семь романов, драму и несколько томов документальной прозы, в том числе о войне в Испании и о хазарах-иудеях, которых считал предками евреев-ашкеназов. Покончил с собой в семьдесят семь лет. Биография, которой хватило бы на десяток жизней.

Сразу за памятником Кёстлеру начинается Варошлигеская аллея – мир частной жизни. Изящные виллы и окруженные садами особняки строили здесь те, кто мог себе это позволить – по своему вкусу, по индивидуальным, естественно, проектам, часто в том стиле, который в России назывался «модерн», а в Австро-Венгрии – «сецессион». Это уже ХХ век, самое начало его, когда никто еще не подозревает о том, что «прекрасная эпоха» доживает последние годы. Характер зданий выдает в архитекторах и заказчиках людей последнего австро-венгерского поколения; оптимистическая эклектика Миклоша Ибла их взглядам на жизнь более не соответствует. Каждый дом отгораживается от тротуара пусть прозрачным и ажурным, но забором, отодвигается вглубь участка, прячется за деревьями и ни в коем случае не соприкасается стеной с домами-соседями, как то было обычно в городах уходящей эпохи. И вместо красной герани на окнах – олеандры и магнолии вдоль дорожек.

Последнее здание по левой стороне ставит точку в прогулке по имперскому Будапешту – прямоугольное сооружение на бетонных столбах с рельефом в духе плакатного соцреализма, построенное в 1954 году в качестве Дома культуры строителей; аллея тогда носила имя Максима Горького.

Заканчивается аллея и вместе с ней улица Кирай у начала парка Варошлигет, там, где в коммунистические времена стояла 25-метровая статуя Сталина и проходили первомайские демонстрации. В первый же день революции 1956 года, 23 октября, ее сбросили с пьедестала. Сейчас на ее месте – большой монумент в честь событий 1956 года, представляющий собой лес из вертикально установленных металлических балок, как будто взламывающих в движении мостовую.

Дальше – парк.

Хроника мелкой коммерции

«…Я иду торговать на блошиный рынок. Путеводители о нем не слишком распространяются. Непременно упоминая «Эчери» (большой и знаменитый рынок подержанных вещей на улице Надькёрёши), об этом, действующем в центре города в парке Варошлигет, они почему-то молчат. А зря!

Торговая жизнь начинается рано утром. Ворота откроют в восемь, но уже с половины седьмого вдоль забора выстраивается очередь торговцев с ящиками, коробками и сумками. Кто пришел первым, тот и занял хорошее место, прочим – что останется. Ближе к открытию мимо очереди, не торопясь, проходят постоянные продавцы, обладатели абонементов и закрепленных за ними на весь сезон торговых мест. А за полчаса до того, как двери откроются, успевает собраться и еще одна очередь – покупателей.

Я покупаю билет и талончик на стол, который нужно взять здесь же, у входа, и самостоятельно отнести на место торговли. К левому боку прижат стол, в правой руке – сумки, и вперед! Но куда идти не сразу и поймешь: эти, с абонементами, уже заняли все сладкие места вдоль главной дорожки. Нахожу участок где-то во втором ряду. Упитанный дядечка, глядя на мои старания, замечает: «Это – цыганское место». По интонации понятно, что человек хочет предупредить: занято. Что ж, встаю в третьем ряду. Товара у меня немного, да и смысл затеи больше познавательный, чем коммерческий. Знакомлюсь с соседями.

Слева тетушка средних лет раскладывает на столе посуду столетнего возраста. Медные кувшины и тазы для умывания остались еще с тех времен, когда в городе не было водопровода. Но эти – явно не из бедного дома: у них фаянсовые ручки в мелкий голубой цветок. Фарфоровые тарелки, тоже явно габсбургской еще эпохи, продаются вместе с полочкой тех же времен, они выставлены на ней в три этажа лицом к зрителю: и удобно и красиво.

Справа молодой черноволосый мужчина предлагает за недорого турецкие майки. Скоро выясняется, что сам он сириец, женат на венгерке, живет в Будапеште уже двенадцать лет, говорит по-здешнему более-менее сносно. Удивляется: «Я – сириец, а сыновья – венгры! Только по-венгерски и разговаривают…» Жалуется на тяжелые времена, на кризис, на то, что туристов мало.

Вдоль стены разместился торговец живописью. Виды Венеции, обнажёнка и местный специалитет – фантазии на тему Альфонса Мухи. Зрителей он собирает немало, с некоторыми затевает высокоинтеллектуальную, как видно, беседу. С размахиванием руками, с тыканьем пальцем в самые примечательные места, с демонстрацией обратной стороны холста и отдельно – рамы… Но в конце дня погрузит полотна обратно в тележку и увезет, так ничего и не продав.

Чуть дальше стоит мама с мальчиком лет восьми. Она продает бывшее в употреблении кожаное пальто, одеяло, занавески, что-то еще из домашнего тряпичного хозяйства. Мальчик на ящике разложил собственный товар – игрушки, которые стали ненужны и неинтересны. Я видела эту семью еще в очереди: их привез на машине папа, выгрузил, уехал по своим делам. То есть пальто и пластмассовые кубики появились здесь не по причине крайней бедности их обладателей, когда нужно выручить хоть копейку. А потому что – не выбрасывать же!

В самом деле, дарить старые вещи можно лишь тем, кто заведомо беднее тебя, выкидывать на помойку – грешно, а продать «за три копейки», за пятьсот форинтов, тому, кому эта вещь еще пригодится, пожалуй, разумно и гуманно. Разве нет?

«Тешшэ-эк!» – зазывают покупателей продавцы.

«Tessk» – это универсальное венгерское слово, означающее почти все что угодно, в диапазоне от «Пожалуйста, проходите!» до «Простите, что вы сейчас сказали, я не расслышал?» Мое «tessk» мигом выдает во мне иностранку, и посетители рынка, вместо того, чтобы смотреть товар, затевают разговоры на тему «А вы откуда?». Вспоминают, кто постарше, русские слова, выученные в школе («Спа-си-бо!»). Или напевают русскую народную песню, здесь знакомую каждому: «Танцевала репка с маком, а петрушка с пастернаком». В России я ее ни разу не слышала.

Между тем погода портится, поток покупателей заметно редеет, собирается гроза. Похоже, торговля на сегодня закончилась. Сосед справа, сириец, упаковывая свои майки, предлагает бизнес: он, мол, за три тысячи форинтов возьмет мой товар и попробует попродавать завтра. Э, нет, дорогой, за эти деньги ты как раз окупишь и стол, и место, а выложишь ли мой товар – еще неизвестно. Предложение с благодарностью отклоняется.

Резкий порыв ветра внезапно опрокидывает у соседки слева ту самую полочку со старинными тарелками. Тарелки с грохотом падают прямо на медный рукомойник и… И ничего. Вещи, сделанные при Франце Иосифе, пережили две мировые войны и пятикратную смену политической системы. Переживут и летнюю грозу. Хозяйка ставит на место полку и собирает в сумку так и не проданные (это минус), но и не разбившиеся (это плюс) фарфоровые тарелки с синим орнаментом.

Рынок закрывается. Начинается дождь».

Районное соседство

Характер у каждого района Будапешта свой. И если оставить в стороне совсем уж деревенского или социалистического вида окраины, то в центре картина вырисовывается ясная.

Первый район, Vr, Крепость, или Замок, как и вся Будайская сторона, наполнен воспоминаниями о великом прошлом.

Находящийся в Пеште Пятый район в той части, что называется Белварош, Belvros (имя хочется прочитать по-французски, как belle варош, «прекрасный город», но по-венгерски будет «внутренний город»), – это гостиная города: дорогие отели, шикарные рестораны, сувенирно-туристическая улица Ваци, ярмарки. Он же, но в части под названием Липотварош, «город Леопольда», – почти Сити: Парламент, главный храм, министерства. И если в Белвароше на первых этажах домов сплошь кафе, разбавляемые сувенирными магазинами, то здесь что ни вывеска – то «Нотариус», или «Адвокат», или «Юридическая контора».

От Шестого до Девятого – районы нанизаны, как бусины на нитку, на линию Большого бульвара, каждый назван именем кого-нибудь из правителей, от святого Иштвана до императора Франца I.

В названиях центральных районов сохраняется слово «город», что не дает забыть о принципиальной самостоятельности районов, куда большей, чем это привычно по российскому опыту. Среди прочего, каждый район считает необходимым иметь улицы, названные важными для венгров именами. В результате улиц Шандора Петёфи в Будапеште – четыре штуки, улиц Ференца Деака – шесть. Имя князя Ракоци в наименовании улиц и площадей венгерских городов появляется так часто, что журнал «TimeOut» как-то назвал его «принцем улиц». А улиц поэта Яноша Араня, прославившегося в 1846 году первым поэтическим произведением под названием «Потерянная конституция», затем написавшего трилогию о народном герое Тольди и переводившего на венгерский язык Шекспира, насчитывается в Будапеште одиннадцать штук: в II, IV, V, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI и XXIII районах.

Монолог заказчика дома под именем bnd-hz (1910) на улице Nyr, воображаемый«Хотелось бы такого, понимаете, современного, такого, знаете ли, энергичного, и трагичного в чем-то, и вечного, как античный мир, и несколько даже воинственного, в духе Ницше, хотя он, конечно, в радости жизни ничего не понимал, поэтому и завитушки, пожалуйста, тоже, как без них. Только пусть будут изящные. Но строгие. Тонкие. В балконной ограде, не более. А вот на колоннах этих завитушек – как, волюты на капители? – нет, их не надо. Но колонны – обязательно. И то, что вместо плоской стены выпуклые эркеры и заглубленные лоджии, – это хорошо, это про сложность духа наступившего века. И что вместо ровного карниза поверху – этот как бы фронтон, но без карниза вообще, – это тоже хорошо, это устремленность, это динамика, это бесстрашие и где-то даже «бездны на краю»… То, что надо!»

Ромкочмы Пешта

Днем их не разглядеть и не заметить. Тянется вдоль улицы ряд домов, построенных в позапрошлом веке еще, при Франце Иосифе, вплотную друг к другу, одним сплошным кварталом от перекрестка до перекрестка. В нижних этажах по большей части магазинчики или парикмахерские. Вот индийский вегетарианский ресторан, вот приемная дантиста, вот мастерская по ремонту велосипедов, вот ворота закрытые. И в следующем доме – тоже ворота закрытые.

Правильно: еще не вечер. Откроются они после полудня, часа в четыре. И будут открыты до рассвета. Это молодежные клубы с пивом и музыкой. Ромкочмы, если по-венгерски.

В новостройках ои невозможны. Нужен именно такой старый город, с плотной, кварталами, застройкой, как на Петроградской стороне в Петербурге. Дома должны примыкать вплотную друг к другу, как зубы, как ягоды в виноградной грозди, а не стоять одинокими башнями посреди пространства, как это стало повсеместно обычным после Ле Корбюзье. Без пустот, сплошным фасадом, так, чтобы всем было очевидно: город – большое каменное тело… Но тело это старое, хорошо пожившее, а, значит, утраты и руины в нем неизбежны. Где-то дом состарился настолько, что жить в нем уже нельзя: стоят вокруг двора каменные стены, смотрят пустыми окнами квартир сквозь кружевные перила галерей. Где-то нет и самого дома после бомбежек 1944-го, только темные следы на стенах домов-соседей – здесь была крыша, здесь световой колодец…

В такие пустоты город и запускает молодежь. И молодежь обживает их, украшая по собственному вкусу и по карману. На стены – плакаты, или зонтики россыпью, или живопись высотой в десяток метров. Во двор – столики. У задней стены пристроится барная стойка, сцена, пульт диджея – что там еще нужно для счастья в двадцать лет?

Но это Будапешт, а значит, здесь будет своя атмосфера, свой дух, который не спутать ни с чем. На стойке будут стоять в ряд прикрученные к столешнице старые мясорубки десяти разных фасонов. Дверной проем весь покроется эмалированными табличками с прежними названиями улиц. Из-под галерей будут свисать композиции из раскрашенных в разные цвета велосипедов, венских стульев и чугунных кружевных опор от швейных машинок «Зингер». Над столиками, вперемешку с потемневшими еще до Второй мировой войны зеркалами и живописью в золоченых рамах, обнаружится распластанный по стене, поверх желтого кирпича с остатками серой штукатурки, как шкура неизвестного зверя, остов рояля.

Это Будапешт. Здесь «старое» вовсе не означает «никому не нужное», а «новое» вовсе не требует для себя чистого листа. С чистого листа здесь не начинают – предпочитают наращивать новое вокруг старого, вплетать одно в другое. Как в живой природе, где старый лист соседствует с новым, увядший цветок – со свежим бутоном, засохшая ветка – с веткой зеленеющей.

Это город. Он бывает разгневанным и буйным. Иногда. Бывает доброжелательным и мирным – в обычное, нормальное, не нуждающееся в революциях время. Он хранит свои состарившиеся трамваи, дома и храмы. И с легкостью находит новое место для древних стульев, комодов и швейных машинок «Зингер».

А уж собственной молодежи он точно место найдет: эти ромкочмы, или руин-пабы, появились в городе лет десять назад, всем понравились и стали еще одной достопримечательностью Будапешта, наряду со зданием Парламента и Рыбацким бастионом.

Так что надо выучить новое слово. Romkocsmа: корень rom – от слова «руина», «разрушение», kocsmа – то же, что «корчма» в языках-соседях. Получается «ромкочма». Стоит запомнить. Пригодится.

Секрет ночного клубаПо воскресеньям главный городской рынок в Будапеште закрыт. Обычно-то здесь тусуется молодежь всего Будапешта, и в пятницу вечером не протолкнуться.

Родители беспокоятся: в каком таком злачном месте чадо поводит вечера? Не обидят ли его там? Не научат ли, хуже того, плохому?

А в воскресенье сами идут сюда же за колбасой, медом и капустой. Оглядываются по сторонам. Присматриваются к интерьеру и посетителям. «Ну, ничего, приличное место. Пусть ходит».

Идучи за капустой и паприкой, берут с собой внуков. Внукам там – и леденец на палочке, и кнопки, которые нажимаешь – над головой звенит, мигает и светится, и чашка горячего какао с молоком. Внуки устраиваются поудобнее за столами, разрисованными разноязыкими надписями, оглядываются по сторонам. «Вырасту – сам сюда буду ходить, без бабушки».

Будапештская битва подушками

В апреле в Будапеште начинает бушевать весна. Зацветают деревья и принимаются немилосердно орать по ночам птицы. Учиться в этих условиях нет никакой возможности. И тогда студенчество Будапешта договаривается о месте и времени, сбивается в кучу и начинает битву подушками. На набережной Дуная возле моста Свободы, или на площади 15 марта, или на площади Героев – как сложится. Девушки приносят свои подушки – новенькие, только что специально для этого купленные – в пакетах и сумках. Сразу и не разглядишь. Мальчишки, студенты-первокурсники по виду, несут подушки, гордо закинув на спину. Этакие Давиды с пращей за плечами, в куртках и майках.

На месте ждут фотографы – куда ж теперь без них! И трое-четверо ребят в фиолетовых футболках – это организаторы. Инвентарь – рупор, чтобы отдавать команду к началу битвы, и баллоны с краской, чтобы трафаретить на подушках что-нибудь боевое и духоподъемное. Подходит парень в остроконечной меховой шапке, как у мадьяр-кочевников, и со здоровенным бубном в руках. Он здесь важная фигура. Его дело – задавать сражению правильный ритм.

Собрались, поздоровались со знакомыми (девушки обязательно целуются в обе щеки, парни – часто тоже), потолкались для разминки, попрыгали на одном месте. Ведущий дал команду в мегафон. Ударил бубен… И началось! Двести человек с детсадовским азартом лупят друг друга подушками, прыгают и хохочут. Девушки забрались парням на плечи и самозабвенно машут подушками сверху вниз, налево и направо. Мальчишка в желтой куртке верхом на папиных плечах проплывает сквозь толпу, как фрегат под парусами; хохот и визг, веселая толкотня и то упоение, которое поэт искал в бою, да не знал, что бой – подушками.

На десятой минуте лопается по шву чье-то «оружие», и первый пух летит над битвой, запутываясь в кудрях и налипая на шарфы. В правилах на этот счет сказано, что предпочтительнее подушки с искусственным наполнителем… Но и они лопаются на двадцатой минуте боя. Вот уже под ногами крутится белое легкое месиво – последний привет всем надоевшей зиме. Подушки мелькают над головами, а сверху на все это буйство невозмутимо смотрят каменные статуи…

Битва подушками – развлечение международное. В мире проходит уже не первый год, обычно в первую субботу апреля. Идут подушечные баталии в Нью-Йорке, Вашингтоне, Париже, Будапеште, Варшаве, Гонконге, Амстердаме, Лондоне. В Минске, говорят, запретили.

Похоже, города делятся на те, что могут себе позволить битву подушками, и на те, что не могут. Это вопрос характера городской жизни. Должен ли градоначальник с подозрением относиться к таким акциям? Следует ли мирным гражданам опасаться бойцов, вооруженных подушками? Необходимы ли при этом турникеты, входные рамки и системы ограждения? И сколько полицейских должны контролировать ход несанкционированного подушечного мероприятия?

Те, кто запрещают подобные действия, опасаются, видимо, что в них выплеснется накопленная агрессия, что они станут очагами негативной энергии. Им, мол, подушками подраться разреши, так они и с дубинами, глядишь, пойдут! Будапештскую подушковую битву, по-венгерски – prnаcsata, «парначата», никто не контролирует. Собирается молодежь через Facebook, сама себе устанавливает правила (главные: нападать только на тех, у кого в руках подушки; фотографов не трогать; за собой убирать), сама, наигравшись вдоволь, через час расходится.

Бой – но подушками! Выплеск молодой буйной энергии – но в такой форме, что понимаешь: безопасность окружающих – аксиома, не требующая отдельных объяснений. Школа самоорганизации для горожан, если угодно: раз могут собраться для развлечения, то, потренировавшись, смогут и для дела (во всяком случае, политические демонстрации самоорганизуются тут тоже без проблем). Все просто, все просто – доверие и взаимоуважение, причем и то и другое в статусе не декларации, не закона, а всеобщей привычки, которую никому и в голову не приходит обсуждать… Дух города, короче говоря. Характер. Стиль. Образ жизни.

В воздухе белый пух. Бубен замирает, ведущий дает команду и десятки подушек – белых, полосатых, красных – взлетают в воздух. С трамвая бежит запоздавшая компания, издалека размахивая «оружием». Снова трам-пам-пам-пам – последняя решительная атака и… всё. Игра закончилась. Народ целуется, обнимается, собираетв мешки белые хлопья с тротуара и белые пушинки с одежды. Все расходятся – может, по домам, может, по пивным, может, по кофейням. Довольные: сами себе добыли кусочек счастья, причем совершенно из ничего. Солнце как раз из-за облаков показалось.

Голос городаПо Эржебетварошу расклеены плакаты – парой, по две штуки рядом. На каждом листе одной черной линией нарисованы глазки с черным же зрачком-кружочком. И фраза. Это диалоги. Примерно так:

– Мы тут вообще что делаем?

– Давай притворимся плакатами![140]

Или:

– Мне рассказать что-нибудь смешное?

– Зачем? Этим?[141]

Нюансы вскрываются, когда выясняется, что игра идет на уровне лингвистических тонкостей языка. Вопрос «Minek?» можно, конечно, перевести словом «зачем», но в форме «De minek?» будет уже значение «А на фига?». Уточняющее «Ezeknek?» – «этим» – можно было понять как «Им?», вот только не говорят по-венгерски про живых людей, используя местоимение Ezek… В итоге получается дразнилка, которую каждый волен применять (или не применять) к себе. При этом клеят такие плакатики именно на «нехорошие» места – на железные будки, на ржавые двери подвалов, на чистой же стене они не попадаются никогда.

Трамвай: два городских сюжета

Летом, по выходным дням, по улицам Будапешта ездят старые трамваи – те, что работали в 1980-е годы, в 1950-е и даже раньше. Они немилосердно дребезжат и качаются, в них нет кондиционеров, и у них непривычно высокие ступеньки. Но пассажиры не жалуются. Разглядывают вывешенные по стенам афиши и вспоминают, в кадрах кинохроники какого года видели эти вагоны: 1930-го, 1950-го, 1956-го?

Среди прочих выходит на маршрут самый старый трамвай, официально называемый BKVT V, собственность музея в городе Сентендре. Ему уже больше ста лет, в чем каждый может убедиться сам: чугунная табличка над колесами сообщает год изготовления – 1912-й.

В тот год Россия праздновала юбилей Отечественной войны, затонул «Титаник», началась первая Балканская война, президентом США стал Вудро Вильсон, Николай Гумилев придумал слово «акмеизм», умер автор книг про индейца Винету Карл Май, Роберт Скотт с командой достиг Южного полюса. И на улицы Будапешта вышел трамвай с деревянным корпусом и номером на боку – 1074. Их так и называли – «тысячные». Причем это был не первый трамвай Будапешта. Самые первые, немецкой фирмы Сименс, поехали по городу в 1887 году, а до того, еще с 1866-го года, по специально проложенным рельсам вагончики возили лошади.

У деревянного «тысячного» – в отличие от нынешнего шестивагонного желтого красавца – только один вагончик. В салоне лавки из реек. Экологически чистый, сказали бы сейчас, интерьер – только дерево, кожа и медь. Медные поручни прикреплены к спинкам деревянных сидений. Кожаные петли свисают с потолка – держаться на поворотах. И кожаный же ремень проходит по потолку сквозь весь вагон: собираясь тронуться, вагоновожатый дергает за него, и на задней площадке молоточек ударяет в звонок – дзынь, поехали! Вагоновожатый (в венгерском тоже есть такое слово – villamosvezet!) чем-то похож на бравого солдата Швейка – в синем форменном мундире и синей же фуражке с высокой тульей по старой австро-венгерской моде. На каждой остановке, обращаясь к людям, ждущим трамвай на улице, он объясняет, что это особый дополнительный рейс в рамках программы «Nosztalgia jrat», что обычный трамвай придет через несколько минут, а за поездку на этом надо заплатить чуть больше, чем обычно. Реакция – разная.

Кто-то с удовольствием запрыгивает в этот движущийся экспонат, кто-то, оказывается, уже с утра караулил его с фотоаппаратом наизготовку, а кто-то остается ждать следующего. Остаются, прежде всего, пенсионеры. Льготы на «Ностальгия-рейсе» не действуют, а любопытство можно вполне удовлетворить внешним осмотром. Однако внукам на него – показывают.

Когда такой трамвай ездит по набережной, вдоль роскошной панорамы Дуная, от туристов, понятное дело, отбою нет, и финансовый план ретро-трамвай выполняет полностью. Но пускают его не только по этим «жирным» местам, но и по дальним окраинам города. Увидеть его можно практически за городом, среди почти деревенской застройки, прудов, где рыбаки сидят с удочками, и заброшенных дач. Иностранных туристов здесь нет вовсе, и выручка будет минимальная. Но что-то заставляет трамвайное управление охватывать «ностальгическими рейсами» и дачные пригороды Буды, и промышленно-спальный Уйпешт. Что? Желание показать эти трамваи прежде всего будапештцам – чтобы любили, гордились, помнили…

А зимой, в предрождественские праздничные дни, по городу ходят трамваи, от дуги до колес опутанные сетью светящихся огоньков, едет по темной улице этакое самодвижущееся облако и сияет.

Мандельштам заметил в те годы, когда порядок жизни начал рушиться: «Нам кажется, что все благополучно только потому, что ходят трамваи»[142]. Трамваи, получается, такой же символ спокойствия и нормального положения дел для городского человека, как кошка на печке и аист на крыше – для сельского. Во всяком случае, в Будапеште именно так…

А это подходит к остановке трамвай № 49. Трамвай как трамвай, желтый. Даже не тот знаменитый будапештский «четвертый / шестой», длинный, как электричка, а обычный, двухвагонный. Народ заходит – и улыбается… Все сиденья и все спинки кресел закрыты разноцветными салфетками и накидками. Красными, желтыми, сине-бело-розовыми вперемешку – это крючком вязали. Лиловыми в белую полоску – это, похоже, на спицах. На поручнях полосатые, как голландские чулки, вязаные чехлы из шерстяных ниток. На боковой стенке – салфетка-солнышко, вязаные цветочки на оранжевой ниточке свисают вниз. Через окно тянется гирлянда из чего-то тоже явно вязаного и буйно разноцветного.

Пассажиры, которые первый раз в этот трамвай попали, улыбаются, оглядываются: да, и позади тоже – весь трамвай от водительской кабины до последней двери выглядит так, будто его поймали, взяли в плен и, пока он не вырвался, сверху донизу оплели, опутали, изукрасили цветным рукоделием.

Мысль простая и очень человеческая – сделать город более обжитым, уютным, более своим. Так, Марина Цветаева, в детстве переписывая в тетрадку чужие стихи, как это делали и делают девочки, поэтически точно сформулировала цель: «Чтоб моее было». «Моее» – верное слово. Как-то случилась непривычно холодная зима, и будапештские вязальщицы одели в шерстяные перчатки руки бронзового Ференца Листа. Кто видел памятник, помнит: руки у Листа там длинные, и длинные-предлинные тонкие заледеневшие на холоде пальцы. Связали ему перчатки, чтобы не мерз. Скульптор на такое обращение с памятником, конечно, тоже не рассчитывал. Но никому не пришло в голову видеть в этом акте хулиганство или, не дай бог, оскорбление памяти гения.

Будапештские сайты, написавшие про обвязанный трамвай, рассказали о чем угодно, кроме того, за что цепляется посторонний взгляд. Мол, участвуют в этой затее около тридцати мастериц. Сначала, пишут, они хотели украсить вязанием автобус, идущий в гору, к Королевскому дворцу, но транспортное управление предложило им вместо автобуса трамвай. Авторы проекта согласились: «Трамвай? Пусть будет трамвай». И все довольны.

Так английский буклет, описывающий архитектурные достоинства здания лондонской мэрии, упоминает все, что угодно, кроме того, что потрясает до глубины души русского туриста: мэрия прозрачна. Здание лондонской мэрии выполнено из стекла, и все происходящее в кабинетах насквозь видно если не с улицы, то с любого этажа внутренней лестницы. Никаких секретов. Ничего такого, о чем не должен знать горожанин, ради которого и на деньги которого мэрия как раз и существует. «Чему удивляться? – не поймет лондонец. – Это же наша мэрия».

«Чему удивляться?» – скажет и будапештец. Наш трамвай, наш город, наш Ференц Лист, в конце концов. Город принадлежит горожанам, и связать цветную накидку на спинку трамвайного сиденья так же естествено, как повесить кружевную занавеску на окно собственного дома.

И то и другое – наше, вот в чем фокус.

Трамвай и скораяНадо видеть, как в Будапеште гонит по самой середине улицы, по трамвайным путям, завывая, машина скорой помощи, как притормаживают или вдруг ускоряются трамваи, без разговоров давая ей дорогу. Это узаконенный маршрут для экстренных служб: трамвайные пути с упрятанными заподлицо с асфальтом рельсами позволяют полиции, пожарным и медицинским автомобилям развивать максимально возможную скорость. Никто другой на этот путь не покушается – ни чиновники, ни президент с премьером. Скорая мчится с включенной сиреной посреди улицы по трамвайным путям. Трамвай – чье-то спасение.

Трамвай – мифологический герой

Трамвай для Будапешта – нечто большее, чем транспорт. Символ нормальной жизни, маркер благополучия и критерий порядка, а не только средство передвижения. Можно было бы сказать, что так получилось само собой. Просто так. Просто среди руководства трамвайного управления почему-то оказались романтики, не ленящиеся устраивать для горожан летние прогулки на антикварных трамваях. Просто будапештцы почему-то полюбили трамвай больше, чем троллейбус (а это заметно: троллейбусы часто неухожены, в отличие от всегда чистых щегольских трамваев). Просто так вышло…

Не совсем. Мифология – дело рукотворное. Всегда должен быть в начале пути человек, который сделает, скажет, придумает нечто такое, что задаст тон и стиль. Укажет направление. Заложит первый камень.

Для трамвая Будапешта таким человеком стал кинорежиссер Иштван Сабо. Из общей симпатии будапештцев к этому уютному и полезному в городской жизни вагончику он сделал ясный и внятный художественный образ, наполнил смыслом, дал жизнь и характер. И уже в этом качестве ввел в свои фильмы.

Самый известный трамвай Иштвана Сабо – в фильме «Отец»[143], где ему посвящен центральный эпизод.

Весна 1945 года. Война закончилась. Где-то на окраине города стоит пустой трамвай с выбитыми стеклами. К нему выходят двое – мальчик и его отец. Отец пробует толкнуть трамвай, и он сдвигается с места. Тут же появляются еще люди и толкают помятый пустой трамвай по рельсам. Он проскакивает мост, въезжает в город. Пешеходы останавливаются, выходит врач из госпиталя, все новые люди присоединяются к маленькой компании незнакомых между собой будапештцев, и они толкают этот трамвай все вместе.

Рисуют мелом большую единицу на его кабине.

Подбегает женщина с вопросом: «Куда идет трамвай?» – «Прямо!» У нее в руках лист бумаги с фотографией, баночка клея, кисть. Она приклеивает бумагу на стенку трамвая, и на зрителя смотрит с фотографии лицо молодой девушки.

Пожилой венгр тоже клеит свой лист рядом: «Kenyeret stk» – «Я пеку хлеб». Дальше адрес: «Данко улица, 27». Это в Йожефвароше, за площадью Матьяша.

Кто-то прикрепляет венок на кабину. Фотографий на борту трамвая все больше.

На соседнем листочке фото женщины в шляпке: «Keresem! Ki tud rla?» – «Ищу! Кто-нибудь знает о ней?» Строчкой ниже: «5 июня, в Аушвице».

Подбегает, оставив пост, советская девушка-регулировщица. На ее листочке надпись: «Сережа, я не могу жить без тебя. Люба». И схема: стрелочка ведет к дому на улице Томпа, от Ференц-кёрюта направо.

Трамвай идет по городу, солнце светит сквозь пыльные окна. Люди обнимаются… На рельсах лежит обломок фашистского самолета со свастикой во всю железяку – его оттаскивают в сторону, не останавливая движения. Парнишка с флейтой забирается на крышу, девушки протирают газетами стекла, с улиц через окно подают скрипку…

Трамвай идет по городу – значит, жизнь возвращается.

Город-домУзор мраморных плиток перед базиликой Иштвана – коврик при входе. Тротуар – пол. Горшки с пальмами на тротуарах – те же горшки с геранью в комнатах, только крупнее. Улица – коридор; и там и там вдоль стен велосипеды. Вода в городе – практически в формате домашнего водопровода: Дунай – в набережных, дождь – в трубах. Белварош – гостиная с накрытыми столами. Улочки Еврейского квартала – детские комнаты. Сентендре – веранда. Два-три раза в год одной большой столовой становится проспект Андраши. Купальни – ванные. И для полноты картины, хотя тут как раз гордиться нечем, парки служат спальнями для тех, у кого – ни гостиной, ни столовой, ни спальни.

Герань на окне

Темная сторона Будапешта. Заключение

Будапешт вовсе не оставляет впечатления рая на земле. Покинув пределы «городской гостиной», Белвароша, можно запросто угодить ногой в собачье дерьмо, несмотря на все остроумие надписей про терезварошскую воспитанную собаку. А в Буде, если забраться подальше, случается встретить меланхолически очаровательные примеры медленного дряхления – не умирания, нет, но того разрушения, которое придает общеизвестную прелесть тонущей Венеции.

При взгляде из Пешта дальние холмы Буды, те, что позади Крепости, выглядят необитаемыми. Зеленый бархат, причесанный европейский лес. Между тем как раз там, под покровом зелени, прячутся самые дорогие дома, и среди них – самые старые. Те, что «всё в прошлом». Там есть виллы и особняки довоенной постройки. Старые сады разрослись так, что за оградой (металлической, кованой, стиля сецессион) уже ничего не разглядишь. Плющ и прочий терновник охраняют лучше кусачей собаки. Таблички «Kutya harap», то есть «Собака кусается», давно проржавели, и не одна кутя умерла уже здесь от старости. Синяя ель или две-три сосны за эти годы вымахали так, что дом начинает казаться грибом, притулившимся у их стволов; тень от них густая и вечная, без паузы на зиму, и дом с каменными ступенями крыльца, стертыми посередине, кажется, уже давно не видел солнечного света.

Трамвай, идущий по району, называемому Hvsvlgy, «Прохладная долина», проезжает мимо здания, от которого как будто веет холодом. Два этажа, стилистические черты все того же сецессиона, но не столько в декоре, которого мало, сколько в очертаниях окон, в пропорциях флигелей и крыши, в силуэте ворот. Стекла в окнах целы, и дверь заперта, но видно, что жизни внутри нет. Дом пуст и заброшен, но пуст и заброшен не так, как это бывает с жилыми домами. Ни на школу, однако, ни на контору не похож; он смущает и едва ли не пугает… Впрочем, в те края редкие небудапештцы попадут в одиночку, а значит, всегда найдется тот, кто объяснит: это лечебница для душевнобольных, закрывшаяся и покинутая обитателями несколько лет назад.

И в Пеште стоит приглядеться к зданиям хоть по ту, хоть по эту сторону Большого бульвара, нет-нет да и проявятся отпечатки кровавых времен: то объявится пошлая бетонная облицовка нижнего этажа вместо бывших когда-то аркад с витринами, то тень на закате обозначит страшные в своей наглядности следы пуль на фасадах, очередями, от окна к окну жилых домов в глубинах Йожефвароша.

«Там, где заканчивался Пешт, в районе моста Маргит, я видел океан огня. Кольцо святого Иштвана (бульвар св. Иштвана, часть Большого бульвара – А. Ч.) выглядело сплошным раскаленным полукругом, который тянулся до самой стальной громады здания Западного вокзала. Казалось, там должно было погибнуть все живое и теперь над руинами царят лишь огромные вздымающиеся ввысь языки пламени»[144], – цитирует Кристиан Унгвари воспоминания одного из бойцов университетского штурмового батальона.

«От моего дома частично уцелели лишь брандмауэры. Во время осады в него попали три бомбы и более тридцати гранат. Каким-то образом я умудрился забраться на уровень второго этажа <…> и увидел свой цилиндр и французский фарфоровый подсвечник, лежащие в месиве обломков <…>. Все это было усыпано фотографиями, среди которых я приметил и ту, что когда-то висела у меня над столом – Толстой с Горьким в Ясной Поляне. Я положил ее карман и посмотрел, что бы еще прихватить на память», – вспоминает писатель Шандор Мараи[145].

«Многие здания в городе были разрушены до основания, все улицы завалены битым кирпичом, кусками бетона и целыми глыбами рухнувших стен. В сохранившихся коробках домов зияли бреши, пробитые снарядами. От руин тянуло запахом гари. Земля изрыта воронками, окопами и траншеями. Одна из красивейших европейских столиц напоминала не город, а кладбище. Все казалось здесь мертвым: транспорт не работал, людей почти не видно»[146]. Это взгляд «с другой стороны», воспоминания Ивана Замерцева, с апреля 1945 года коменданта Будапешта.

Королевский дворец особых восторгов у туристов обычно не вызывает: «Ну, дворец…» И надо увидеть его довоенные фотографии, чтобы понять: сегодняшнее здание – лишь слабая тень былого, результат половинчатой, на сколько сил хватило, реставрации 1960–1980 годов.

В тех краях, куда туристы заглядывают реже, картина еще более печальная: как пишет тот же Унгвари, «в результате налетов английской и американской авиации еще до начала осады в городе было повреждено до 40 процентов зданий, причем самые значительные разрушения пришлись на 9-й округ в Пеште и 12-й округ в Буде»[147].

И не забыть в Еврейском квартале о том, что происходило там осенью 1944-го: «На узкой улице Казинци истощенные мужчины, ссутулившись и склонив головы, толкали тачку. На грохочущей тележке лежали обнаженные, желтые, как воск, человеческие тела, вниз свешивалась окоченевшая рука с черными пластырями, которая билась о спицы колеса. Процессия остановилась у бань и осторожно свернула в решетчатые ворота. Во дворе бань, за неряшливым фасадом, лежали сложенные навалом, как распиленные дрова, окоченевшие трупы… Я перешел через площадь Клаузал. Посередине на корточках или на коленях сидели люди. Они собрались у трупа лошади и ножами отхватывали от него куски мяса»[148]. Это та самая улица Казинци, где в знаменитой ромкочме «Симпла» и окрестных барах проводит бурную ночь с пятницы на понедельник вся молодежь Будапешта.

Так же наглядны следы революции 1956 года. И еще вопрос, в каком случае они нагляднее – когда, как на улицах Акации или Попнёвелде, полвека остаются выбоины на карнизах и подоконниках или когда на месте разрушенного дома стоит дешевая блочная конструкция, катастрофически несовместимая с окрестными зданиями (особенно, когда одно из них – Музей прикладного искусства с зеленым куполом из цветной черепицы Жолнаи), как возле кинотеатра «Корвин». Фотографии самих событий, как и количество прерванных жизней (с 23 октября по 31 декабря 1956 года погибли 2652 венгерских гражданина; с советской стороны убиты 669 человек, 51 пропал без вести) и вовсе способны разбить любые иллюзии: это – не рай.

Есть в Будапеште и свои «плохие» районы. Чаще прочих поминаемый «плохой» – это Восьмой район, Jzsefvros, Йожефварош. Речь идет не об окраинах, конечно. Йожефварош – это тоже настоящий, времен Австро-Венгрии, Пешт, застраивавшийся в ту самую «золотую эпоху», когда возводились Опера, Парламент, Рыбацкий бастион, базилика святого Иштвана, проспект Андраши и первая линия метро. Когда-то его центром было торжественное и пышное здание Национального театра, а вокруг сложилась богемно-разгульная среда с кабаками, борделями и прочими радостями. И это притом, что архитектурную основу района составляли такие же солидные пятиэтажные доходные дома, как и в современных ему кварталах Парижа. Сейчас здания постарели, театра полвека как нет, население не один раз сменилось, и заметно изменился сам дух, характер места. Дома выглядят как пушкинская Пиковая дама – былое величие и нынешняя неухоженность. Да, графиня пленяла и блистала, и была в большой моде, но – очень давно. Сейчас главная проблема Йожефвароша – не кабаки, которые такие же, как везде, мирные и тихие, не проститутки, которые, говорят, еще не так давно караулили кавалеров на каждом углу, да и сегодня долго искать себя не заставят, и даже не катастрофическая необходимость капитального ремонта каждого второго здания, а репутация. Район по мировым меркам безопасный. Архитектура – высший класс. Качество изначального строительства – более чем достойное… Но: «Где вы гуляли? В Йожефвароше?» – и брови удивленно поднимаются вверх. Из-за этой застарелой репутации «плохого места» в Восьмом районе не селится приличная публика, а значит, не поднимается цена на недвижимость, а значит, покупает ее только народ попроще, а значит, денег на ремонт этих дворцов с атлантами и мозаиками над окнами нет. Теперь нет, или пока нет. Весь этот центр города, от Дуная до Варошлигета, был выстроен к началу Первой мировой войны. На взлете, на энтузиазме, на больших и внезапных (откуда только взялись?) деньгах. А потом был 1914 год, и хуже – 1920-й, расколовший территорию и историю страны страшным словом «Трианон».

Вот и всё: глядя на облупленные фасады, достаточно вспомнить, что столицу строила для себя страна, бывшая в три раза больше нынешней. И что события, последовавшие за Трианоном и определившие судьбу Будапешта в ХХ веке, во всяком случае, не случайны и по-своему логичны. И облик города – тоже.

Пятидесятые и шестидесятые годы«Пять с половиной лет провел я с тобой в разлуке, Будапешт. Первый мой путь с Восточного вокзала вел к Цепному мосту. Я не успел еще повидать мать, но увидеть мост мне не терпелось. Прощание с городом – четыре весны и пять ледоходов тому назад – было связано именно с этим мостом. Это было последней картиной, и когда в памяти возникал Будапешт – сто или тысячу раз на дню – я всегда видел перед собой Цепной мост таким же, как тогда: в легкой дымке, пропитанной ароматом цветущих акаций, в гирляндах сияющих фонарей весь будто сотканный из света. Это была последняя картина. Тогда, при прощании, мне казалось: я погибну. И вот, я цел-невредим, а мост – в руинах. Я все стоял и стоял, навалившись грудью на парапет, над громоздящимися внизу льдинами, не в силах оторвать взгляд от бессильного поникшего крыльями Цепного моста, от рухнувшего в воду моста Эржебет, схожего с поверженным ангелом…».

Иштван Эркень. Возвращение на Родину

Будапешт социалистический

Будапешта этой эпохи, «полупрошедшего венгерского настоящего»[149] – меньше всего. Некоторое количество кварталов, застроенных панельными домами-коробками, попадаются путешественнику, едущему в центр из аэропорта, недавно получившего имя Ференца Листа. Город знал аэропорт под именем Ферихедь, но власти, как видно, решили сжалиться над непривычными к венгерскому языку туристами. Дома эти так же несимпатичны, как и в Перми или Северодвинске, и спасает лишь то, что бетонные кварталы перемежаются вполне деревенскими районами – с маленькими домиками в садах и вечной тишиной.

В советское время над куполом Парламента возносилась пятиконечная звезда. На проспекте Юллои высился памятник капитану Рабоче-крестьянской Красной Армии Илье Остапенко, который в декабре 1944 года был отправлен парламентером к окруженному будапештскому гарнизону с ультиматумом о капитуляции и погиб под минометным огнем на обратном пути. У монумента Свободы (тогда – Освобождения) стояла скульптура советского солдата. Проспект Андраши носил имя Сталина, затем назывался проспектом Венгерской молодежи, бульвар Терезы – бульваром Ленина, Октогон – площадью 7 Ноября…

Сейчас улицы снова называются теми же именами, что и при Франце Иосифе. Звезда и памятники – все, кроме монумента Советским солдатам на площади Свободы, – убраны. Обелиск в память советских солдат был установлен на площади Свободы сразу после войны, в 1945 году, на месте разрушенной скульптурной группы, посвященной оторванным после Трианона территориям. В 1956-м герб СССР был с него сброшен, а на вершине вместо пятиконечной звезды был поднят флаг Венгрии; через год и то и другое вернулось на место. ерб сбивали еще раз в 2006-м, после чего памяиник был окружен высоким забором; забор убран в 2014 году. Время от времени высказываются требования о переносе его к месту захоронений советских солдат на кладбище Керепеши. Память о советской роли в венгерской истории ХХ века двойственная, и дискуссий еще будет много, но время сбрасывания памятников, кажется, уже миновало.

Сколько-нибудь заметных построек, по духу, стилю или хотя бы функции соответствующих идеологии социализма, за сорок лет так и не появилось. Будапешт искренне не понял и не принял пафоса строительства нового мира. Слишком убедителен, видимо, был мир ушедший. Не зря же венгры, половину своей истории боровшиеся с Австрийской империей, не стали сочинять на нее карикатуру, в отличие от чехов, давших миру Швейка.

Александр Каверзнев, один из ведущих телепрограммы «Международная панорама», в 1981 году в рубрике «На меридианах дружбы» журнала «Вокруг света» опубликовал статью, где вспоминал о своем визите в город в 1967 году:

«По утрам к окну на седьмом этаже лепился мокрый снег, а потом моросил дождь; по стеклам плыла копоть, густо падавшая на город из тысяч старых печных труб. За окном ни домов, ни деревьев – только зыбкие волны тумана, на которых качались зеленые и фиолетовые отражения неоновых вывесок. Да еще снизу, со дна мутной пропасти, тревожно мигали красные стоп-сигналы: там, на круглой площади Бароша, перед Восточным вокзалом, под пеленой смога буксовали грузовики и отчаянно лязгали трамваи. Их шум проникал из другого мира, а в самой гостинице было пусто и тихо, лишь отсчитывали минуты большие часы в коридоре»[150].

Будапешт 1967 года в его описании выглядит неуютно, хотя о событиях 1956-го автор на всякий случай умалчивает. Не акцентирует он и тот факт, что по логике войны это был вражеский город, и медаль из знаменитой песни[151] – не «За освобождение», а «За взятие Будапешта». Автору не просто найти политически правильную интонацию для описания города, который так недавно дважды штурмовала советская армия.

Спасает Австро-Венгрия. Как видно, она вполне сохраняла живое дыхание: «В маленькой кондитерской улыбалась любезная старушка, которая пекла пирожные еще при императоре Франце Иосифе, и столь же приветлив был древний дядюшка, по сей день не снимающий со стены табачной лавчонки поминальный список клиентов, погибших в первую мировую войну». Замечательно это удивление советского журналиста: надо же, не снимает список погибших клиентов… Как и то, что он недоговаривает: кондитерская-то у старушки и лавочка у дедушки – скорее всего, свои собственные, частные.

Советский облик Будапешта был призрачен и непрочен и исчез сразу, как только страна рассталась с социализмом и вернулась в Европу. Ломать ничего не пришлось. В политике так же: смена режима в 1989 году произошла без каких бы то ни было эксцессов. Заплатив за свой европейский выбор кровью в 1956 году, в 1989-м страна перешла из социалистической системы в капиталистическую так аккуратно, что слово «революция» выглядит гиперболой.

На память о той эпохе остался парк советских скульптур, памятник на площади Свободы, повсеместное знание пожилыми венграми фразы про «Товарищ учительница» и гипсовые бюсты Ленина-Сталина в магазинчиках старинных вещей.

Венгрия на качелях«Как это ни покажется парадоксальным, но политика лавирования Кадара в известной степени восходит к «политике качелей», которую использовали в начале 40-х гг. Хорти и его премьер-министр Миклош Каллаи. Суть ее состояла в том, чтобы посредством целой серии маневров умудриться сохранить в тени великой державы возможность для проведения относительно самостоятельной политики. В 60–80-е гг. сменились держава (раньше была Германия, теперь – СССР) и официальная идеология (раньше был национализм, теперь – коммунизм), но суть самой «политики качелей» осталась примерно той же».

Дмитрий Травин, Отар Маргания. Европейская модернизация

Столичный вопрос

Будапешт становится понятнее, если сравнить его с Петербургом, причем не поодиночке, а в парах: Будапешт – Вена и Петербург – Москва.

Будапешт времен Австро-Венгрии гордился званием «маленького Парижа», Петербург примерял на себя маски северной Венеции, Амстердама или мало кем виденной Пальмиры. Черепичные крыши, дворики с галереями – Будапешт. Каналы и шпили – Петербург. Противоположности? Да, пока за прекрасными видами не обозначится вопрос, с которым оба города обращаются к миру, один по-русски, другой по-венгерски: «Что значит быть столицей?»

Слово прозвучало – и тут же становится ясно, что давний спор Питера и Москвы имеет ту же природу, что и соперничество Будапешта и Вены во времена Габсбургов. И печаль, носящая в Питере имя русской тоски, а в Будапеште называющая себя венгерским пессимизмом, обнаруживает, наконец, точку опоры.

Оба города во времена своего расцвета называли себя столицами великих империй. И в одночасье, в 1918 году, столицами империй быть перестали.

За плечами Будапешта – тысячелетие, но сам собой он стал в 1873 году, когда в один город объединились королевская Буда, патриархальная Обуда и торговый левобережный Пешт. В тот год Санкт-Петербургу как раз исполнилось сто семьдесят – что за возраст для города? Но почти все эти 170 лет город и считался, и служил столицей огромной Российской Империи.

История Петербурга – не рост, а взлет, на редкость быстрый и непривычно четко организованный. Петербург удивлял иностранцев простором и обилием величественных зданий, подданных России – тем, что появился на поверхности земли как будто бы сразу во всем величии и размахе. Он казался не столько местом для человеческого обитания, сколько воплощенной идеей Петра Великого, гениальным планом, начертанным сразу на земле, а не бумаге линиями гранита, а не карандаша. Город был задуман одним человеком, реализован волей одного этого человека. И стал блистательной столицей великой империи.

Будапешт о мировом величии не помышлял – по крайней мере, до середины XIX века. История у Венгрии выдалась неспокойная, и в роли столицы выступала не только Буда, но временами и Вишеград, и Эстергом, и Пожонь, она же Прессбург, она же Братислава. В 1867 году на свет появилось единственное в своем роде государственное образование – дуалистическая Австро-Венгерская империя. Ей полагался один император и две столицы. Первая, само собой, – Вена. А вторая – Буда, старая резиденция короля Матьяша? Что вы, господа, XIX век на дворе, время пара, коммерции, юриспруденции и Прогресса. Миром теперь управляют не из королевских дворцов, пусть и стоящих на таком высоком берегу, как в Буде, а из банков, заводов и бирж.

Центром торговли и промышленности был лежащий на другом берегу Пешт, в противоположность дворянской, католической, рыцарской Буде – буржуазный, реформатский, торговый город. И был человек, способный сделать существующим то, что другим казалось лишь возможным и желаемым.

Граф Иштван Сечени, наследник одного из богатейших семейств Венгрии, стал инициатором строительства моста, ведущим менеджером, как сказали бы сейчас, добрым гением. Финансировали строительство венские и пештские банкиры; граф Сечени также внес собственные средства, и в 1849-м Цепной мост был открыт. Только после того, как оба берега соединись постоянной связью, и стало возможным говорить о будущем объединении городов в единый Будапешт.

Когда в 1873 году Европа узнала о появлении новой имперской столицы, столица российская пребывала на пике красоты и величия. Все главные сооружения уже построены. Вдоль рек и каналов возведены каменные набережные. Город производил незабываемое впечатление: «Золото куполов и шпилей сияло на самой богатой, самой изумительной диадеме, которую когда-либо мог нести город на своем челе… Что может сравниться в великолепии с этим золотым городом на серебряном горизонте, над которым вечер белеет рассветом?»[152]. Так написал Теофиль Готье, видавший уже и Париж, и Рим, и Лондон, но очарованный Петербургом.

Однако как раз тогда, во второй половине XIX века, «дух времени» начинает заметно меняться. Столицу критикуют. В знаменитой формуле Карамзина, назвавшего Петербург «блистательной ошибкой» Петра I, ударение все чаще ставят на второе слово. Жалеют мужиков, умерших в болотах при строительстве города. Припоминают Петербургу его «умышленность», его неестественность. И начинается: Петербург де голова, да Москва-то – сердце; Петербург и говорить по-русски не умеет; Москва женского рода, Петербург – мужского… Эйфория западничества кончилась – русские вспомнили о старой уютной столице, которая, оказывается, роднее и милее, чем холодный Питер. И началась не смолкающая до сего дня песня про две противостоящие столицы, про бордюр и поребрик, про подъезд и парадное.

Как Петербург не мог жить без оглядки на Москву, так Будапешт не сводил глаз с Вены. Как ни крути, а она считалась главным городом двойной империи Габсбургов. В Вене, в Хофбурге, Франц-Иосиф жил, в Будапешт приезжал. Вена – признанный центр европейской культуры, и тут соперничать с ней дозволялось, но без надежды на успех. В конце концов, у Вены был Моцарт… Моцарт! Вена лидировала и в сложном деле превращения феодального города в город буржуазный. Как раз тогда на Рингштрассе, на месте снесенных крепостных стен, возводилась череда зданий, выражающих никак не имперско-рыцарские, но вполне определенно буржуазно-гуманитарые идеалы, – Университет, Ратуша, Парламент, Опера. И, конечно, новые здания музеев и театров, без которых Вена – не Вена.

Если москвичи-философы и петербуржцы-поэты, решая столичный вопрос, извели тонны бумаги, то венцы и будапештцы дискутировали на поле музыки и архитектуры. Вальсы Штрауса или оперетты Кальмана – что круче? Австрийцы строят с размахом, но фасады венских зданий, по сравнению с пышной женственной пластикой фасадов Будапешта, кажутся сухими и плоскими. Как говорили в Одессе, «у нас такие прыщики мажут зеленкой». Немецкий дух упорядоченности и дисциплины в Вене виден в мерном ритме архитектурных деталей, в строгости расцветок. Будапешт отвечает безудержным разнообразием декора, позаимствованного у архитектуры восточной, ренессансной, египетской, французской – какой угодно. Он лежит всего-то на градус южнее Вены, но иногда кажется городом едва ли не средиземноморским – и не решить, хорошо это или плохо.