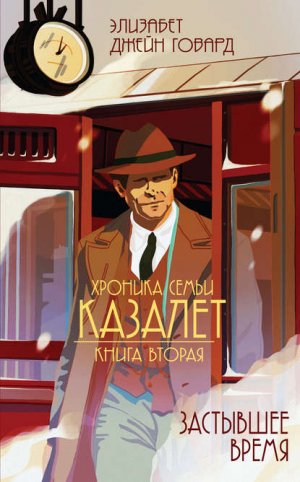

Застывшее время Говард Элизабет Джейн

– Ты же сказала, что вы редко видитесь?

– Я сказала – иногда. Вызвать тебе такси?

Однако Вилли решила прогуляться.

– Передать ему привет?

– Да. Спасибо за чай. И оденься как следует, простудишься.

Еще раньше, когда Джессика наклонилась к ней, помогая прикурить, Вилли заметила отсутствие бюстгальтера. Просто неприлично – в ее-то возрасте! Визит не принес удовлетворения, к тому же раздражало отношение Джессики к Лоренцо: та вела себя так, будто он – ее личный друг, а Вилли с ним едва знакома. С другой стороны, надо же соблюдать тайну – что поделаешь, такова цена, которую им с Лоренцо приходится платить, а значит, вполне естественно, что Джессика остается в неведении. В конце концов, пусть себе хвастается поверхностной близостью с ним – это подразумевает лишь ее наивность и его осмотрительность. Вилли подозвала такси. Пожалуй, следующее приглашение Клаттервортов может и не включать Джессику – в доме и без того полно народу.

Лидия и Невилл вызвались присмотреть за младшими: им давно хотелось поиграть в больницу, а пациентов не хватало. Теперь же у них были Уиллс, Роли и Джульетта, лежавшие беспокойным рядком на сырых раскладушках, оставшихся от эвакуации детского приюта. Местом действия выбрали павильон теннисного корта, подальше от дома: поскольку игра планировалась долгой, велика вероятность, что кто-то из пациентов начнет пищать и привлечет внимание взрослых. Невилл был за доктора, Лидия – медсестра. На двух остальных кроватях ожидали операции любимый мишка Лидии и ее клоун.

– Жаль, нельзя оперировать живого человека, – посетовал Невилл. – Хотя, пожалуй, это неразумно.

– И ужасно! – опасливо добавила Лидия.

– Да не особо. Люди состоят из кожи, крови, костей и всякого такого. Но у нас все равно нет наркоза, так что не выйдет.

В качестве анестетика мишке и клоуну дали приличную дозу бренди и привязали их к кровати – Невилл читал, что так делали в старину. Обездвижить остальных тоже не составило труда: они с Лидией так часто посещали курсы первой помощи в качестве пациентов, что были хорошо знакомы с шинами и повязками, и теперь всех троих обработали на совесть. Правда, сперва больные протестовали, однако Лидия ловко утихомирила их лекарством, которое приготовила собственноручно: микстура от колик, две таблетки аспирина, бренди, стащенное у Брига, и солидная порция малиновой краски, чтобы выглядело натурально. Уиллсу явно понравилось: он повторял «Исё», пока не свалился, тяжело похрапывая во сне. У Джульетты большая часть лекарства стекла по подбородку, но она любила старших брата и сестренку и готова была послушно лежать с вытянутой ногой до тех пор, пока с ней разговаривали и давали ей игрушки. А вот с Роли пришлось повозиться. Ему категорически не понравилась повязка на руке, а шины на ногах лишь усугубили дело. В конце концов сняли повязку с руки и дали ему леденец, который он теперь обиженно посасывал.

Мишку оперировали первым. Толстенькие мохнатые лапки надежно зафиксировали, и Лидия понарошку дала ему чайную ложку бренди. Встав на колени, Невилл примерился и сделал уверенный разрез на животе ножом для резки хлеба. Раздалось слабое потрескивание, и из «раны» высыпались опилки. Невилл запустил руку в дыру и вытащил – этот фокус он выучил в школе – маленькую бумажку.

– Без него будет лучше, сестра.

– Что это?

– Его аппендикс. Их часто удаляют.

Лидия взяла бумажку. Сверху было написано: «Апендикс», и дальше что-то скучное, кажется, про историю.

– Сестра, зашейте его, – скомандовал Невилл, – а то истечет кровью.

Лидия послушно достала иголку с ниткой, однако потрепанная шкура поддавалась плохо: чем больше она стягивала ткань, тем больше опилок высыпалось из дырки.

– Ты заставляешь меня делать самое трудное! – пожаловалась она, но Невилл уже деловито отпиливал ногу клоуну.

Тут заплакал Роланд. Не получив внимания, он возмущенно завопил. От его криков проснулся Уиллс; потянувшись к братику, он упал с кровати. В считаные секунды все трое зашлись плачем.

– Дайте им еще лекарства, сестра, – распорядился Невилл, заворачивая обрубок клоуна в свой носок.

– Оно кончилось. Ой, бедный Уиллс! Он свалился на голову и поранился!

– Так зашей рану.

– Не могу – все нитки ушли на медведя! Что-то мне совсем невесело! Ой, бедный Роли – у него ноги посинели! Ты слишком сильно затянул бинты. Ну помоги же!

К счастью для пациентов, тут появилась Эллен. У нее и раньше имелись сомнения насчет детей в роли нянек, и она давно уже разыскивала их, когда услышала разноголосый вой. Схватив Уиллса, она велела Лидии немедленно привести мать, а Невиллу – снять шины с Роли.

Конечно же, разразился ужасный скандал. Выспрашивали про «лекарство», о котором Лидия сдуру проболталась – после Невилл с ней ругался из-за этого, – и обоих отправили спать без ужина. Мама зашила пострадавших, однако клоун так и остался хромым.

– Так нечестно! Мне даже не понравилась игра! – плакала Лидия. – Невилл заставил меня делать все самое тяжелое – доставать бренди, зашивать… И вообще, это был мой мишка и мой клоун!

– Ты же отдала клоуна Уиллсу, – напомнила Вилли.

– Да, но потом забрала обратно, потому что Уиллс его не любил! Я всегда забираю подарки, если они не нравятся. Невилл достал из медведя «апендикс» – обычный листок бумаги. Очень глупо – люди не ходят с бумагой внутри!

– Я знаю! – встрял Невилл. – Если б я вытащил настоящий аппендикс – это такой червячок, если хочешь знать, – ты бы визжала на весь дом! И вообще я спас твоему дурацкому медведю жизнь!

Едва он увидел Сид, как сразу все понял: загадка, мучившая его семнадцать лет, внезапно разрешилась самым удивительным образом.

Рейчел привезла ее в пятницу вечером: у Сид ужасный грипп и совсем некому ухаживать, пояснила она, и в ее голосе было столько нежности, что Арчи, чрезвычайно чувствительный к мельчайшим нюансам интонации, мимики, жестов, насторожился. Невольный взгляд на Сид – и все встало на свои места. Так, значит, дело было не в нем: все гораздо серьезнее и не имеет к нему ни малейшего отношения. Страдания, обиды, чувство потери – все это вмиг исчезло, испарилось с такой быстротой, что у него даже голова закружилась, а на душе вдруг стало легко, будто свалился пресловутый камень. Он наблюдал за Сид: маленькая усталая женщина в твидовом костюме, коротко стриженная, тщательно завязанный галстук. Хозяйка дома встретила ее поцелуем, бережно усадила в кресло у камина, пока Рейчел занималась напитками. Его представили. Вернулась Рейчел с подносом. Джин, сигареты, разговоры, члены семьи сновали туда-сюда, и на этом фоне прошлое обретало перспективу. Приехал Хью из Лондона, сообщил, что Эдвард будет утром. По субботам с ними ужинали мисс Миллимент и Хизер, «леди-садовник», как называла ее Дюши. Обсуждая с мисс Миллимент французскую живопись – Ван Гога и его жалкие попытки задобрить грубого Гогена; Синьяка, с которым он встретился пару раз, – он украдкой разглядывал бледное лицо с карими, широко посаженными глазами, крупный рот, легкие тени озорства, неуверенности, усталости, сменявшие друг друга, отчего она становилась похожа то на обезьянку, то на беженку, то на изможденную женщину средних лет. Он исподтишка косился на Рейчел: теперь ее имя навсегда обрело двойной смысл. С момента открытия она словно резко постарела, перестала быть той неземной, откровенной, невинной девушкой, которую он так любил, и превратилась в обаятельную, измученную заботами женщину на пятом десятке. Странно, что всего этого он не замечал до сих пор. Впрочем, то было безболезненное крушение иллюзий. Ее подлинная сущность подействовала на него успокаивающе: все то же милое, доброе, бескорыстное создание с теми же честными, красивыми глазами – однако теперь он знал ее секрет. Получается, что именно благодаря ему она раскрыла свою истинную природу – ведь она ничего не утаивала от него, в этом он не сомневался. Был тихий июньский вечер, они гуляли в саду… До того рокового поцелуя она не знала, что совсем не хочет этого, – и отпрянула с неподдельным отвращением; эту минуту он так и не смог забыть. Тогда он решил, что она просто испугалась, схватил ее за руку, стал умолять, уговаривать, в то же время испытывая (он ясно помнил) чувство триумфа – значит, он у нее первый! Он завоюет ее, приручит дикого зверька нежностью и терпением – достойная победа, ведь она старше и так желанна… Однако она велела отпустить ее таким холодным, искренним тоном, что он утратил самообладание. Ему тогда было всего двадцать два. На следующее утро она послала за ним и сказала, что никогда не выйдет за него.

– Теперь я знаю точно. Наверное, и раньше подозревала…

Значит, есть кто-то другой, сказал он тогда. Нет, ответила она, никого. Он принялся горячо объясняться в любви – по молодости лет ему казалось, что это все изменит, – обещал, что будет ждать сколько нужно, пока она определится.

– Я определилась, – ответила она. – Пожалуйста, не настаивай – только себе хуже сделаешь. Бедный Арчи! Мне так жаль!

В тот же день он уехал из дома и вскоре отбыл во Францию – подальше от Руперта, его семьи, беспечного круга друзей. Отец оставил ему небольшую сумму, и он поселился в Провансе: давал уроки английского и рисования, продал пару-тройку картин; словом, как-то справился. Однажды Руперт с Изобел провели с ним несколько дней.

После смерти Изобел Руперт приехал к нему на неделю – странно притихший, опустошенный – даже смеяться не мог без слез. Бесконечно слонялся по студии, натыкаясь на вещи, постоянно вертел в руках карандаши и сигареты. На следующий день Арчи повел его на трехчасовую прогулку, а по возвращении поставил перед ним огромную миску рагу.

– Ты обращаешься со мной как с собакой! – воскликнул Руперт на третий день такого режима. Посмеявшись над собой, он неожиданно разрыдался. Его наконец прорвало, и он проговорил всю ночь, до первых петухов.

Назавтра вместо прогулки они отправились на пленэр.

– Арчи, ты – настоящий друг, – сказал Руперт. – Лучше, чем я тогда. Наверное, тебе и правда нужно было уехать.

Помолчав немного, он добавил почти робко:

– Но ведь все уже прошло, да? Ничего, что я спрашиваю?

– Нет, – ответил Арчи, и это была правда – в каком-то смысле: уже отболело. Бывало, он не вспоминал о ней целыми днями; лишь пару раз, когда балансировал на грани влюбленности в других, «вмешалась» она, и он отступил. Тянулась череда девушек: позировали, спали с ним, готовили, чинили одежду и временами составляли приятную компанию, однако он так и не зашел дальше привязанности и вожделения.

Осенью 1939-го Арчи вернулся в Англию, чтобы поступить добровольцем на флот. Они с Рупертом здорово напились тогда, в Веймуте, и отлично повеселились, а потом разошлись в разные стороны: он – в береговые войска, а Руперт – на эскортный миноносец. Когда он узнал о Руперте, то сразу написал его матери, к которой очень тепло относился. Та пригласила его в гости, и после ранения он решил принять приглашение. Он знал, что Рейчел до сих пор не замужем, и немного волновался: как-то они встретятся? Что он почувствует? На следующий день он усмехался над собственным волнением – чувства почти не изменились. Достаточно ей было протянуть руку, взглянуть с милой откровенностью, заговорить с легкой растяжкой, так похожей на Руперта, – и он снова оказался в плену ее красоты и поразительной скромности, трогательной, как и прежде. Если она и переживала из-за прошлого, то виду не подала. Они почти не оставались наедине: этому препятствовали работа в Лондоне – «на подхвате», как она выразилась, и домашние обязанности – Рейчел всегда что-то ненавязчиво доделывала за других. Это она сказала ему, что Клэри отказывается верить в смерть отца, и попросила быть с ней помягче. В другой раз она упомянула, как глубоко мисс Миллимент интересуется живописью и как ей нравится об этом беседовать: «Руп говорил, что она поразительно сведуща и восприимчива». Потом еще Бриг, которому так приятно, когда ему читают «Таймс»… Их редкие разговоры всегда сводились к кому-то другому. Впрочем, он поймал себя на том, что с удовольствием считывает различные намеки, и мало-помалу плавно встроился в жизнь семьи. Раненая нога все еще болела, особенно если напрягать, но врачи предупреждали, что выздоровление займет много времени. В октябре он робко намекнул хозяйке, что ему пора двигаться дальше – «Милый мой, но куда и зачем?» В отличие от Казалетов, его семья была немногочисленна, родственники почти не поддерживали отношений. После смерти отца мать ударилась в учение Гурджиева, не обращая внимания на остальных, а единственная сестра, сильно старше, вышла замуж за канадского доктора, они виделись всего лишь раз за последние двадцать лет. У нее было пятеро детей, неотличимых друг от друга, как набор гаечных ключей; на Рождество приходили открытки с фотографией семьи. Нет, ехать ему было решительно некуда. Даже больше того – он почувствовал все возрастающее желание остаться, и не без причины: он твердо решил предпринять еще одну попытку сделать ей предложение. Однако чем больше он думал об этом, тем больше сомневался: когда она откажет – если откажет (он вовсе не был уверен), – это будет означать конец всем надеждам на любовь, семью. Проще отложить объяснение, пустить ситуацию на самотек. Он говорил себе, что нужно дать ей время привыкнуть, узнать его получше, что еще слишком рано – словом, банальные вещи, в которые хочется верить самому.

И вот теперь все кончено. Он мог оставаться, сколько пожелает, – это уже ничего не изменит. В тот вечер он разгадал секрет, совершенно неочевидный для остальных членов семьи. Это была ее личная, сокровенная тайна. Бедняжка, нежно подумал он: как ей, должно быть, трудно скрываться – ей, всегда такой открытой, такой бесхитростной!

Похоже, Сид давно приняли в семью: после ужина она извинилась перед хозяйкой за то, что не сможет остаться и сыграть сонаты, на что та велела ей немедленно отправляться в постель с чаем и грелкой. Рейчел тут же вскочила и поспешила на поиски всего необходимого.

В ту ночь, лежа в постели, он попытался разобраться в себе. Любовь – чувство мучительное, болезненное – и, как видно, не только для него. Судьба Руперта гнетущей неизвестностью висела надо всеми: над его странной, мрачной дочерью, над его женой, которую Арчи когда-то считал ужасной ошибкой. Он помнил, как Руперт сказал однажды, под конец своего визита после смерти Изобел: «Наверное, придется жениться ради детей – найду какую-нибудь тихую, домашнюю девушку». В свой медовый месяц он привез к нему невероятно хорошенькую ветреную кошечку, в которую был явно влюблен до безумия. «Это Зоуи», – представил он ее так, словно явил миру богиню, королеву, самую красивую женщину на свете. Арчи сразу же все разглядел: ее самовлюбленность, детский эгоизм, стремление всегда настаивать на своем. Теперь же она изменилась: утратила яркость, казалась не уверенной почти во всем, кроме ребенка. Он сделал комплимент хорошенькой малышке и был тронут, когда Зоуи возразила в ответ: «Она еще и умница – вся в Руперта. У нее будет хорошее образование и настоящая карьера – не то что у меня». В отличие от Клэри, она не могла разговаривать о Руперте: однажды попыталась, но ее глаза тут же наполнились слезами, лицо исказилось, и она молча выбежала из комнаты. А мать… Когда она упоминала Руперта – только наедине с ним, – то делала едва заметное усилие, чтобы оставаться спокойной. Живого или нет, Руперта здесь очень любили. Кажется, я потерял двоих единственно дорогих мне людей, думал Арчи.

Тут он почувствовал, что нога отчаянно разболелась, и выбрался из постели на поиски таблеток.

– Слюнтяй! – пробормотал он вполголоса: Рейчел никогда ему не принадлежала, а значит, он ее и не «терял». Что касается Руперта – почему он не верил, как его дочь? Да потому, что Франция превратилась в немощную, продажную истеричку: Даладье и Блюма приговорили к пожизненному заключению за «поражение», за смерть двоих немецких офицеров расстреляли две сотни заложников, режим Виши нес ответственность за арест и депортацию тысяч евреев… В любом мятеже Петен обвинял британских агентов, устраивались повальные обыски с целью выявить «нелояльных» этой слабоумной марионетке. В такой атмосфере иностранцу выжить трудно, даже с хорошим французским; ему понадобится очень серьезная поддержка и защита местных, а цена лояльности и без того слишком высока, – однако находились и такие люди. По сравнению с этим получить ранение на мостике торпедного катера – сущая ерунда, думал Арчи, засыпая.

Эдвард проснулся рано, щурясь от безжалостно яркого света, – здравствуй, похмелье. Это все пойло, которое ему пришлось купить в «Кокосовой роще». Раз уж тебя заставили взять целую бутылку, приходится пить больше обычного – ведь ты же за нее заплатил, черт возьми! Он вывез Диану потанцевать: бедная девочка застряла в деревне со своей чванливой золовкой и трехлетним Джейми – веселого мало. Однако в начале вечера накатила усталость: он только что вернулся на лесопилку и был совершенно сбит с толку царящим там беспорядком. В самый продуктивный сезон Хью так и не удалось починить вторую пилораму. Да, блиц натворил дел – один из ангаров практически уничтожен, но все-таки… Со всех сторон сыпались заказы на твердую древесину – их фирменную, – однако им пришлось изготавливать фанеру. Станки не сильно пострадали, но Хью совершил ужасную ошибку – оставил все как есть после бомбежки, чтобы оценщики ущерба могли видеть полную картину повреждений – плохая идея, учитывая зимнюю непогоду! Впрочем, что толку обвинять беднягу: один, без поддержки семьи – не считая Рейчел, которая совершенно не разбиралась в делах, зато отлично управлялась с работниками, плюс болезнь Сибил – ему и так досталось. Хью и в лучшие времена артачился, но раньше им со Стариком хотя бы удавалось сообща настаивать на необходимых моментах. Однако хуже всего то, что наряду с упрямством Хью стал ужасно нерешительным, все больше походил на Рупа: вечно повторял, что подумает, когда решение нужно было принимать вчера. Два дня спустя дело не сдвинулось с места, и Эдвард даже позволил себе вспылить. Словом, полный упадок и неразбериха. С тех пор как призвали Стивенса, в бухгалтерии воцарился хаос. Кран вечно ломался, потому что Хью не мог выбить из производителей запчасти – дефицитные, разумеется. Грузовики тоже в плохом состоянии, некоторые нуждались в замене. К тому же работник, умевший чинить моторы, погиб осенью при бомбежке. Ночные дежурства на случай пожара – отдельный кошмар: людям, проработавшим весь день, приходилось еще и по ночам не спать. Поскольку девяносто процентов заказов шли от государства, бумажная работа возросла втрое. К концу дня ему даже захотелось поехать домой и провести тихий, спокойный вечер в семейном кругу. Однако он чувствовал себя виноватым перед Дианой, которая зависела от него все больше и больше. Этот ее муж служил в десантных войсках, им не давали отпуска месяцами.

Поскольку квартиру Дианы разбомбили, они поехали на Лэнсдаун-роуд – формально закрытый, но кое-какая мебель еще оставалась. Он знал, что ей здесь не нравится, и все же отель гораздо рискованнее. С той самой ужасной ночи с Луизой он стал панически бояться, что их с Дианой где-нибудь заметят. Одно дело – ночной клуб: туда ходили почти все, кого он знал, – и как правило, не с женами, ведь война разбросала всех по разным углам. А вот отель – другое дело.

Она крепко спала рядом. Ужин прошел отлично. Подали устрицы и даже настоящее масло к хлебу.

– Я знаю одного парня, – рассказывал он, – который брал булочку, вынимал из нее мякиш, запихивал туда масла, сколько влезало, и уносил домой к завтраку.

– Но это же ужасно! Все на тебя смотрят – официанты, посетители!

– А ему наплевать.

– Кстати, о масле: зря Геринг сказал «пушки вместо масла» – уж кто бы говорил! Выглядит так, будто все масло достается ему…

– …а все пушки – нам. Ты расстроилась из-за квартиры?

– Ну, знаешь… Все-таки дом. Правда, она мне никогда не нравилась, но там остались все мои вещи. Мне кажется, я годами кочую с места на место.

– Айла все еще непреклонна?

– Архетипичная золовка – не одобряет по умолчанию. Нюхом чует лакомый кусочек, но никак не докопается.

– Не представляю, за что тебя можно не одобрять.

– Уж она найдет! К тому же ты действительно лакомый кусочек. Даже не знаю, смогу ли там оставаться дольше.

– Ангус хочет, чтобы ты ехала к родителям?

– А, он всегда этого хочет. Я там просто не выдержу! Жуткое викторианское поместье в глуши, даже в августе зверский холод. А теперь еще они отказались от спиртного из-за войны.

– Боже правый! – Он был шокирован. – А это при чем тут вообще?..

– Они считают, что так патриотично, – пожала плечами Диана. – С другой стороны, мальчикам надо где-то проводить каникулы. Придется ехать, иначе я их вообще не увижу – у Айлы, как ты знаешь, места на всех не хватит.

Это было первое упоминание об отъезде, однако он не придал ему особого значения. После ужина поехали на Риджент-стрит, в клуб «Кокосовая роща». Было еще рано, около одиннадцати. Они припарковались рядом со входом.

– Виски или джин?

– Пожалуй, джин.

Он заказал бутылку и тоник, однако джин оказался таким противным на вкус, что они решили добавить лаймовый сок и содовую. В ожидании напитков пошли танцевать. Обнимая ее, он испытывал удовольствие, привычное и волнительное одновременно. На ней было лиловое платье под цвет глаз (хоть он этого и не заметил), шелк приятно облегал крупное тело и обнажал красивую грудь ровно столько, сколько нужно. Они медленно танцевали под «Все это – ты». «Мое дыхание весны», – подпевал он тихонько, глядя ей в глаза и улыбаясь, она сияла в ответ.

Когда музыка смолкла, она взяла его за руку и сказала:

– Милый, я так счастлива!

– А я всегда счастлив рядом с тобой, – ответил он.

Содовую все не несли, и он подозвал официанта; впрочем, их это не особенно беспокоило. Глотнув джина, она поморщилась.

– Вот сейчас напьемся и свалимся под стол!

– Разом, как две большие кегли. Боюсь, им это не понравится.

Закурив, лениво разглядывали танцующих. В толпе выделялась юная пара: гвардеец и высокая, довольно неуклюжая, рыжеволосая девушка в белом.

– Платье дебютантки, – определила Диана.

Однако их внимание привлекло совсем не это: молодые люди были так влюблены, что не могли глаз оторвать друг от друга. Опьяненные желанием, они еле двигались; иногда он склонял голову и касался губами ее белого плеча, та прикрывала глаза, и они вновь смотрели друг на друга, не отрываясь.

– Как трогательно, – заметил Эдвард – он и впрямь был тронут.

– Бедняжки, – отозвалась Диана. – Им, наверное, некуда идти.

– Да уж найдут куда, если захотят.

Она покачала головой.

– Они слишком молоды и слишком хорошо воспитаны. Наверное, он сделал ей предложение, а ее родители велели подождать – даже если его могут убить.

– Думаешь, пригласить их с собой на Лэнсдаун-роуд?

– Нет, конечно! Мне просто их жалко, вот и все.

Пауза.

– А что, ты собираешься туда?

– Увы. Я знаю, что там неуютно, зато безопасно.

– В смысле – никто нас не найдет, кроме твоей жены?

– Она за городом, клянусь!

– Но я хотела с тобой поговорить, – непоследовательно возразила она.

– Валяй.

– Не здесь – это серьезно. Мне нужно принять важное решение.

Он вопросительно посмотрел на нее.

– Я же тебе уже сказала – я не могу дольше оставаться у Айлы. – В ее голосе прозвучала нотка раздражения.

Он не понял, почему об этом нельзя поговорить здесь и сейчас, однако догадался, что спрашивать не стоит.

– Ну что, поедем?

Когда они уходили, юная пара все еще танцевала, прервавшись лишь на краткий промежуток, пока оркестр отдыхал.

– За столом он не сможет ее обнимать, – задумчиво произнесла Диана у двери.

Лэнсдаун-роуд, давно закрытый, годился разве что для спартанской ночевки, но никак не для задушевных разговоров: в доме было пыльно и холодно.

– Разве ты не живешь здесь на неделе? – спросила Диана, пока он включал электричество.

– Нет, я сейчас остановился у Хью. Глупо держать оба дома открытыми, к тому же бедняге чертовски одиноко. Ну вот…

Однако свет лишь подчеркнул атмосферу запустения. Молча поднялись наверх.

– А, черт! Забыл включить газ.

К тому времени, как он зажег газовый камин и нашел белье, которое она застелила, между ними возникло напряжение. Она села у камина, запахнувшись в меховой жакет.

– Рюмочку?

– Нет, спасибо.

– А я, пожалуй, выпью.

На случай налетов он держал в кармане пальто фляжку с виски. На стакане в ванной остались следы зубной пасты: последний раз он был здесь чуть ли не месяц назад, в ту ужасную ночь… При мысли об этом становилось так тошно, что он приучил себя вообще не вспоминать. Сполоснув стакан, он налил на два пальца и разбавил водой.

– Может, переберемся в постель – там удобнее, – предложил он и сразу понял, что поспешил. – О чем ты хотела поговорить?

– Не то чтобы я хотела об этом говорить – скорее, поставить тебя в известность: думаю, у меня будет ребенок.

– О боже…

– То есть я не думаю – я уверена. Так что сам понимаешь, в чем проблема…

Однако он ничего не понял.

– Извини, милая, я плохо соображаю.

– Айла сразу поймет, что ребенок не от Ангуса! Я не видела его с начала лета, а сейчас почти ноябрь. Срок – два-три месяца.

– Вот оно что! Теперь понимаю. А ты не можешь ей сказать, что виделась с Ангусом в Лондоне?

– Они регулярно переписываются – она сразу выяснит. Если Ангус узнает, разведется в ту же секунду.

– А ты не можешь что-нибудь… предпринять?

– Ты имеешь в виду аборт? Но где? Не забывай, что я живу в глухой деревне, никого не знаю.

– Я мог бы порасспрашивать… Кого-нибудь да найдем.

– Я вовсе не хочу, чтобы меня резал подпольный мясник-коновал! – вспылила она. – Мое тело, не твое!

– Милая, я просто хотел помочь. Мы ведь оба женаты – тут уж ничего не поделаешь…

– Да? Наверное…

И она заплакала.

Он обнял ее одной рукой и полез за платком. В голове промелькнул сценарий развода, и он внутренне сжался. Этот кошмар затянется на годы, и еще неизвестно, чем кончится. В то же время нельзя оставлять Диану в таком положении. Ах, если бы он встретил ее пораньше! Сейчас уже поздно все рушить: идет война, да и Роли всего два годика – нет, никак нельзя. Кажется, он в тупике: куда ни кинь, все выйдет подлость. Остается разве что успокоить бедняжку. Он гладил ее, бормотал нежности. Сказал, что не может видеть ее в слезах, заставил выпить немного виски, и она перестала плакать, сделала над собой явное усилие – это его растрогало. Он раздел ее, неловко, неуклюже путаясь в застежках бюстгальтера; под конец она ему помогла. В постели он старался дать ей как можно больше и, как ни странно, от этого любил ее еще сильнее. После они долго разговаривали и прикончили виски. В конце концов он вспомнил, что сестра Вилли должна кого-то знать – ее дочь недавно попала в затруднительное положение.

– И он явно заслуживает доверия, иначе она не отпустила бы к нему Анджелу…

– Бога ради, только ей не говори! Она сразу расскажет Вилли…

– Я скажу, что для моего юного друга с аэродрома. Придумаю что-нибудь, не волнуйся.

– Это, наверное, ужасно дорого.

– И об этом не беспокойся.

– Знаешь, я почти уверена, что Джейми – твой. Так ужасно – рожать детей без отца!

До этого она ни разу не упоминала об отцовстве Джейми, хотя он и подозревал. Под влиянием алкоголя, усталости, эмоций она снова расчувствовалась. Он нежно поцеловал ее и сказал:

– Джейми прекрасен, потому что он твой. Ты ведь знаешь, что я его люблю. А теперь давай поспим немного.

И она тут же отключилась. Кровать была слишком узкой для двоих, и ему пришлось поворочаться, устраиваясь. В конце концов ему удалось подремать урывками.

Утром, в холодном свете дня – бр-р, до чего же холодно! – он решил заварить чай – больше к завтраку ничего не было. Пришлось спускаться на два лестничных пролета и рыскать по кухне в поисках чая и жестянки с сухим молоком. Он понятия не имел, как их смешивать, и прихватил с собой вместе с кувшином воды. В висках пульсировало, во рту было мерзко, отчасти из-за того, что он забыл вытащить вставные зубы. Почистив их как следует – и живых, и мертвых, – он принял микстуру для желудка и разбудил Диану.

Чай оказался довольно противный, но все же лучше, чем ничего, заметила она.

Высадив ее у коттеджа в Уодхерсте, он сказал:

– Я позвоню тебе в понедельник вечером, около пяти.

– Лучше полшестого – Айла уйдет на собрание.

– Ладно. Пока!

Он поехал дальше, размышляя, как бы потактичнее расспросить Джессику про врача. Тут требовалось немало деликатности: он ведь не должен знать про Анджелу – хотя, разумеется, Вилли ему все рассказала. Кроме того, Джессика весьма сообразительна и вряд ли поверит, что это нужно для друга. Он уже начал раскаиваться в том, что предложил эту идею. Ничего не поделаешь, надо идти до конца.

Однако ему не пришлось врать и изворачиваться: в понедельник утром позвонила Диана и сообщила, что Ангус погиб при бомбежке Портсмута.

– Бедняжка! Как ты…

– Не знаю. В шоке… Мы не очень-то ладили, и все же это ужасная потеря. Он так любил армию, а умер гражданской смертью – какая нелепость! – Ее голос слегка дрожал. – Его собирались послать за море – он так ждал! И налет-то был не особенно сильный!

Он молчал, не зная, что ответить.

– Бедная Айла просто в отчаянии… В общем, можешь больше не волноваться: теперь она захочет мне поверить. – Пауза. – Ладно, я отключаюсь – не знаю, что еще сказать.

В тот же вечер он написал ей письмо. Он не привык писать, однако ему хотелось выразить сочувствие. Он понимал, как ей трудно жить с золовкой, вечно притворяться под грузом чувства вины – да еще и беременность в придачу; плюс денег и так не хватало, а теперь останется лишь пенсия вдовы. Ему не удалось выразить все это в письме; он написал только, что ему очень жаль и что он готов помочь всеми возможными способами, что любит и постарается держать связь. Конечно, толку от этого мало: от чувства вины спасет лишь прощение того, кому ты навредил – а уж он-то знал, каково с этим жить – когда надежды нет и не будет.

На станции, как всегда, было полно народу. Ночлежники уже устроились на своих местах – каждый вечер одних и тех же. Самые удачливые примостились возле торговых автоматов – удобнее причесываться утром, глядя в маленькое зеркальце. Многие женщины спали в бигуди. Расстилали газеты, сверху – одеяло и подушку (если имелись), и сами ложились прямо в одежде, укрываясь вторым одеялом. За долгие недели они, должно быть, привыкли к потокам теплого бурого воздуха, которые гнал перед собой поезд, вырываясь из туннеля с нарастающим гулом, постепенно переходящим в механическое тиканье. Секундная тишина, затем шипение открывающихся дверей, людской поток в обе стороны, усталый голос: «Осторожно, двери закрываются!» – и, конвульсивно дергаясь, поезд исчезает в туннеле. Это происходит каждые три-четыре минуты, но все уже давно привыкли и не просыпались. Когда она вернется с ночного дежурства в полседьмого утра, они уже будут снимать папильотки, бросая их в жестяные коробки из-под печенья или бумажные пакеты, краситься возле автоматов или с помощью собственного зеркальца из сумочки, пить чай из термоса, почти не разговаривая друг с другом. Мужчины, большей частью старики, чьи редкие изжелта-седые волосы треплет воздушный поток из туннеля, будут все еще спать на спине с открытым ртом, – их туалет не займет много времени.

Снаружи темно и ужасно холодно. Анджела всегда была худенькой, а после аборта совсем потеряла аппетит и отощала еще больше, так что холод чувствовался сильнее. К счастью, ей нужно всего лишь перейти дорогу – и она уже на работе, в студии Би-би-си. В «Службе радиовещания для зарубежных стран» она была самым младшим диктором. Сюда ее устроил Брайан – он вращался довольно высоко в административных кругах, – и она знала, что он использовал для этого свои связи.

– Я ведь должен тебе как-то компенсировать, – сказал он в их последнюю встречу. Довольно странно с его стороны всерьез сравнивать хорошую работу с отвергнутой любовью и абортом. Она вовсе не собиралась беременеть, но когда обнаружила, сразу же объявила ему, надеясь, что это перевесит чашу весов в ее пользу – он уйдет от жены, о которой едва отзывался – и то пренебрежительно, и женится на ней. Однако он пришел в ужас и столь яростно протестовал против ребенка, что она заявила: будет рожать, и плевать – женится он или нет! Тогда он пообещал, что они поженятся, только придется подождать, и она успокоилась. И тут – непонятно как – обо всем узнала мать. Анджела попыталась ее успокоить: мол, ничего страшного, все будет хорошо, как только он получит развод. И тогда мать пошла к нему. Правда, до встречи с ним Анджела ни о чем таком даже не подозревала. Глупая, он и не собирался на тебе жениться, втолковывала мать: у него жена и дети, он ни за что их не оставит, а обещание дал лишь потому, что беспокоился за тебя.

После этого у них состоялась единственная встреча. Она просила, чтобы он пришел к ней в студию на Ноттинг-Хилл-гейт, но он отказался, назначил свидание в Кенсингтонских садах у статуи Питера Пэна.

– А вдруг дождь пойдет? – спросила она (по телефону).

– Не пойдет, – заверил он.

Дождя не было. День выдался ясный, погожий, хотя мягкие лучи солнца уже не грели. Листва на деревьях начинала желтеть, а трава – всю ограду, окаймляющую тропинки, забрали на переплавку – смотрелась свежо, чуть подернутая инеем от ранних заморозков. Она знала, что приехала слишком рано, и старалась идти как можно медленнее. Несмотря на все произошедшее, она испытывала радостное предвкушение встречи. За время пути от станции по тропинке вдоль озера она прошла все возможные стадии: страх – ужас – догадки (что-то он скажет?) – и наконец сладкие грезы (конечно, он скажет ровно то, что она хочет услышать!). Я запомню этот день навсегда, думала она, я иду навстречу судьбе. Разница в возрасте не играет никакой роли (он и сам так сказал в начале знакомства!), он станет меньше пить, ведь он будет счастлив с ней – уж в этом она не сомневалась! Если он не хочет детей – и не надо. Она сделает все так, как он хочет, и с радостью.

Он опоздал – всего на несколько минут. Она увидела его издали – он шел той же дорогой, – но заставила себя не двигаться с места, пока он не подошел ближе. Не утерпев, она вскочила, ей хотелось броситься к нему в объятья, но он лишь мимолетно поцеловал ее в щеку и предложил сесть.

Едва он заговорил – сразу дав понять, что встреча ему в тягость, – она почувствовала, как сердце, радостно трепыхавшееся в горле, медленно оседает в груди, проваливается вниз холодным камнем.

Ему очень тяжело говорить, однако другого выхода нет. Разумеется, во всем виноват только он. Увлекся – это прозвучало чуть презрительно, с ноткой легкого отвращения. Жена страшно переживает – да, знает, он ей сам рассказал, – но все поняла и готова простить ради детей и сохранения брака. Он слишком стар для нее. Она еще так молода, только начинает жить и обязательно встретит славного юношу, достойного ее (эхом отозвались слова Руперта – как давно это было…) Они больше не увидятся: он обещал ее матери – и тут правда вышла наружу. Она чуть не задохнулась от возмущения. Какое унижение – ее обсуждали чужая жена и собственная мать, словно ребенка! Это уж слишком! Неожиданный гнев вывел ее из ступора, в котором она молча слушала до того. Да как он смел видеться с ее матерью за ее спиной! Нет-нет, все было не так, она сама пришла! Гордость не позволила ей спросить, откуда мать вообще могла узнать об этом, если не от него самого. Лишь потом сообразила: он сам позвонил матери! Он договорился о прослушивании – не нужна ей никакая работа, – пусть хотя бы попробует! «Это шанс заняться чем-то интересным, иначе застрянешь на всякой ерунде». Он восхищается ее мужеством; кстати, собирается уехать с женой на недельку – этого требует ситуация. Под конец он велел ей беречь себя; кажется, хотел снова поцеловать в щеку, но она отвернулась. Коснулся руки извиняющимся жестом, поднялся со скамьи и быстро пошел прочь, не оглядываясь. То есть она так думала – гордость опять не позволила ей смотреть ему вслед – одного взгляда искоса достаточно.

Она чувствовала себя жестоко преданной, однако, что самое ужасное, все еще отчаянно тосковала по нему. При этом она нисколько его не «уважала», по собственному определению, временами даже ненавидела; и все же какая-то часть ее души безнадежно цеплялась за прошлое.

Она получила эту работу лишь благодаря тому, что ей было все равно: ни страха, ни переживаний – спокойствие, хладнокровие, собранность. С неделю она наблюдала за дикторами, усваивала азы, затем начала работать сама. С той встречи прошло два месяца – день за днем, ночь за ночью. Все окружающее, кроме работы, требовало чрезвычайных и притом бессмысленных усилий: поездки, приготовление пищи, принятие решений, общение с людьми. Она готова была спать сутками, по выходным и вовсе не вылезала из постели.

За эти два месяца она видела его лишь однажды: он садился в такси. Ее он не заметил. Она стояла и смотрела ему вслед. Сердце дрогнуло, но как только машина исчезла за поворотом, она поняла, что все это время оно болело, не переставая.

Показав пропуск в холле, она вошла в лифт, спустилась на четыре этажа вниз и прошла по душному, звуконепроницаемому коридору. Считалось хорошим тоном приходить на смену чуть раньше, чтобы коллеги могли уйти вовремя. Она явилась в середине классического концерта.

– Я все записала, – отчиталась предшественница. – Фух! Слава богу – домой! Вчера сломался бойлер, у Мартина грипп, да еще крыша протекает с последнего налета.

Ее звали Дафна Миддлтон, она была замужем за продюсером. Они едва знали друг друга: смену Дафны передвинули совсем недавно.

– Кстати, у тебя случайно нет знакомых, кому нужна комната? Моя квартирантка неожиданно заявила, что съезжает. Мартин в отчаянии – девчонка довольно смазливая, – а я только рада, но вот беда – деньги нужны.

– К сожалению, нет.

– Ну нет так нет, я всех спрашиваю. Она съезжает через месяц, а сейчас получила неделю отпуска – угадай, с кем она собирается его провести! Ни за что не поверишь – с тем продюсером, Брайаном Прентисом! Он ведь женат! Некоторые мужчины просто свиньи! Все, мне пора бежать.

Совпадение…

Наверное, все совпадения кажутся их жертвам сверхъестественными, хотя на секунду она усомнилась – а вдруг Дафна знает о ней с Брайаном и специально хочет уколоть побольнее? Да ну, не может быть. Она никогда не уезжала с ним на неделю, никому ничего не рассказывала – и он, разумеется, тоже. До этого момента ей казалось, что хуже просто некуда, однако спасла работа – напряженная, непрерывная: нельзя допускать тишину в эфире более пятнадцати секунд, иначе немцы перехватят частоту. К шести тридцати утра она все еще испытывала гнев и горечь, но уже не любовь. Жизнь казалась пустыней, зато теперь она была свободна.

Неожиданно она почувствовала, что ужасно проголодалась, и поспешила в столовую, где с аппетитом съела омлет из яичного порошка с беконом и помидорами.

– Миссис Криппс велела тебе передать.

Она поставила дымящуюся чашку на маленький столик возле дивана. Он поднял голову, оторвавшись от созерцания собственных рук поверх одеяла.

– Кристофер, это я, Полли, – тихо напомнила она.

– Я знаю.

По его лицу заструились слезы. Он часто плакал – беззвучно, часами. В перерывах смотрел затравленно, явно чего-то боялся, но никто не понимал, чего. Сперва она решила, что самое лучшее – ничего не замечать, весело болтать с ним, как прежде, однако это оказалось слишком трудно – при виде глухого, непробиваемого отчаяния (или чего бы то ни было) ей самой хотелось плакать. Тогда она попробовала еще больше провоцировать его на слезы, чтобы он выплакал свою боль, запертую внутри, но и это не помогло.

Его подобрала военная полиция в Феликсстоу: сочли дезертиром, ушедшим в самоволку. Потом выяснили, что он не ориентируется в пространстве – даже имени своего не помнит. Осмотрели одежду и нашли ярлычок с фамилией на воротнике, так что удалось установить личность. Реймонд с Джессикой приехали к нему в больницу. Судя по всему, он узнал отца: выскочил из постели и попытался сбежать, но так ослабел, что рухнул прямо на пол. Родителям пришлось дать согласие на лечение электрошоком. Через месяц его отправили в деревню к родственникам, на поправку. Миссис Казалет в нем души не чаяла, и Джессика, навещавшая сына каждые выходные, была ей очень благодарна за возможность держать его подальше от Лондона – ему всегда нравилось у бабушки.

Хотя что-то непохоже, с грустью отметила про себя Полли. Кажется, ему вообще ничего не нравилось. В погожие дни он сидел на лужайке перед птичьей кормушкой, тщательно укутанный, и смотрел на птиц. Один раз, когда малиновка отогнала остальных, он даже улыбнулся, однако большую часть времени все равно плакал. Приехал доктор Карр, но и его он испугался.

– Наверное, он боится докторов, – предположила тетя Рейч.

– Скорее, мужчин, – откликнулась тетя Вилли, и Полли склонна была с ней согласиться.

Когда стало слишком холодно, его посадили в гостиной. Бабушка, не позволявшая зажигать огонь в камине раньше ужина, теперь растапливала его по утрам, чтобы в гостиную то и дело заходили домашние под предлогом поддержания огня, но все равно было холодно. Он носил свитер с воротником, принадлежавший Руперту, – темно-синий, причудливо оттенявший круги под глазами. Вилли брила его через день. Иногда Клэри с Полли выводили на прогулку по саду, он послушно плелся за ними. Девочки и так и сяк пытались втянуть его в разговор, но добивались лишь нервных кивков. В обед он старался съедать хоть немного из того, что ему давали.

Как-то раз Хью привез из города собаку – здоровую черно-белую дворнягу с явной примесью колли. Он нашел ее у развалин дома, застывшую в ожидании.

– Посмотрим, что из этого выйдет, – сказал он Полли. – Ты ведь знаешь, он всегда любил животных.

– Папочка, как ты здорово придумал!

Они с Клэри вымыли собаку, что значительно улучшило ее внешний вид, и привели к нему.

– Ее ужасно напугала бомбежка, – сказала Полли, каким-то чутьем догадавшись, что это привлечет его внимание.

Он взглянул на собаку, неподвижно застывшую в нескольких метрах. Та поглядела на него, затем медленно подошла и села, прислонившись к его ногам. Кто-то хлопнул дверью, и пес затрясся мелкой дрожью. Кристофер положил ему руку на голову, животное глянуло на него и постепенно успокоилось.

– Какой славный песик! – воскликнула Лидия на следующее утро. – Как его зовут?

– Оливер, – ответил Кристофер.

– Это твой?

– Да, теперь мой.

– Милый, ты – умница! – похвалила мужа Сибил. – Как это никто из нас не догадался!

– Да он просто попался мне на глаза, бедняга. Ужасно всего боится: не выносит самолетов и вообще громких звуков. Вот я и подумал, что они могли бы друг другу помочь.

Ах, если б я мог подарить собаку тебе, чтобы ты поправилась, думал он, глядя на ее желтоватое лицо, раздутый живот и опухшие лодыжки.

– Принести тебе обед? – предложил он. – И я бы с тобой перекусил.

– Ну что ты, милый, я просто разленилась.

И она выкарабкалась из постели, села у туалетного столика и принялась через силу причесываться.

– Сибил, милая! – Он сделал глубокий вдох и приготовился смотреть правде в лицо.

Она нервно обернулась.

– Что? – Тон у нее был обороняющийся, и он пал духом.