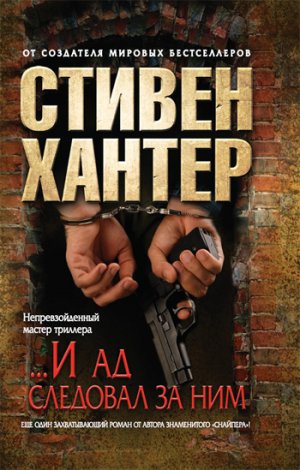

«...И ад следовал за ним» Хантер Стивен

— Давай-ка для начала попробуем вот это, — сказал Великан. — Потом расскажешь мне, что ты об этом думаешь.

Он взмахнул кнутом, и, когда конец кнута преодолевал звуковой барьер, раздался громкий щелчок, напоминающий выстрел. Затем Великан нанес пять молниеносных жалящих ударов в пять болевых точек на широкой спине Полумесяца.

Верзила-негр судорожно дергался при каждом укусе: именно эти нервные окончания являются самыми уязвимыми, и боль обжигающими волнами захлестывала его сознание.

— Ну, как тебе это понравилось, Полумесяц? Ты мне поможешь? С тебя достаточно?

— Босс, мой старик, и тот лупил меня сильнее.

— Скажи мне, Полумесяц, а вот так он тебя лупил?

В ту ночь «дом порки» огласился криками, которые продолжались следующей ночью, а затем и следующей. Поединок был эпический, хотя и однобокий. Палач истязал, осужденный терпел. Пытка длилась нескончаемо долго; мучительные вопли висели в воздухе ужасным туманом, который окутывал все вокруг покрывалом смерти. Творилось зло, и это было известно всем.

Чернокожие женщины, живущие в Фивах, угрюмо толпились у «конторы». В спертом, влажном воздухе джунглей чувствовался запах крови. Негритянки терпеливо ждали в очереди, чтобы отоварить талоны на фунт бекона, пять фунтов муки, фунт кофе, и никто не произносил ни слова. Обычно это время было лучшей частью недели, возможностью отдохнуть от унылого однообразия фиванских будней, от беспросветного отчаяния, от страха перед белыми людьми с собаками. Однако теперь облегчение не приходило. Женщины молчаливо топтались в очереди, заходили в контору, быстро делали дела и уходили по длинной дороге через сосновый лес. Они шли в одиночку, торопливо, не оглядываясь назад.

Но, возможно, самые тяжелые испытания выпали на долю Окуня, хотя, глядя со стороны, этого нельзя было сказать. Внешне Окунь оставался таким же, как и прежде; даже наоборот, он стал еще веселее. Он подъезжал к кухне на своей повозке, запряженной парой мулов, забирал обед для тех, кто работал на насыпи, наполнял водой канистру и, позвякивая колокольчиками, отправлялся в лес. Окунь приносил с собой смех, болтовню, ненасытную жажду веселья.

Однако ни у кого из заключенных не было настроения веселиться. Слишком многих забрали среди ночи оглашать криками колонию. Никто из тех, кто попадал в «дом порки», оттуда не возвращался. Охранники тоже стали дергаными, ибо и они прознали о чем-то необычном, о том, что якобы приходит какой-то бледный конь, что их империя, такая непоколебимая, такая эффективная, такая щедрая, возможно, находится под угрозой. Это привело к вспышке несдержанности — недуга, которому подвержены в первую очередь люди вооруженные, охраняющие людей безоружных. Каждая тень начинает им казаться опасностью, каждое высказывание — обещанием надвигающегося насилия. Трое заключенных получили огнестрельные ранения, причем один из них — смертельное, за проступки, которые при других обстоятельствах удостоились бы лишь смеха или в худшем случае пары ударов по спине.

Начальник тюрьмы, единственный человек в колонии, имевший в своем распоряжении телефон, постоянно кому-то звонил. Он связался с сетью соглядатаев, расположившихся вверх и вниз по течению реки, с продажными политиками из Джэксона и Паскагулы, с шерифами округов, на территории которых простирались сосновые леса. От всех них начальник тюрьмы неизменно слышал один и тот же обнадеживающий ответ.

— Сержант Великан, — сказал он во время одной из ежедневных встреч, происходивших вечером, перед тем как сам он удалялся на покой, а у Великана начинался очередной раунд с упорствующим Полумесяцем, — Вокруг все тихо. Абсолютно тихо, черт побери. Если бы кто-нибудь замышлял что-то нехорошее в отношении нас, эти люди должны были бы подняться по реке или прийти через сосновый лес. Я распорядился докладывать обо всех подозрительных группах вооруженных людей. Все мои осведомители следят в оба. Все чисто. Никто не сможет напасть на нас, не приблизившись к нам, будь то конь бледный или кто-то еще. Один только Всевышний может доставить неприятеля к нашему порогу без того, чтобы мы не узнали об этом за три дня.

— Ну а парашютисты? — предположил Великан, привыкший мыслить более практично. — На нас могут сбросить воздушный десант.

Однако ответ начальника тюрьмы удивил его; похоже, тот предусмотрел и такой вариант.

— На мой взгляд, это крайне маловероятно, сержант. Подобная операция потребовала бы значительных материальных затрат, определенной подготовки, непременно при вмешательстве правительственных органов. Но тогда об этом обязательно проведали бы наши друзья в Вашингтоне, которые нам всячески помогают. Подобное предприятие не удалось бы сохранить в тайне. Кто будет поддерживать его с финансовой стороны? Нет, нам нечего бояться врага с неба, по крайней мере настолько могущественного, чтобы его следовало опасаться. Никто не сможет прийти сюда без того, чтобы мы не узнали об этом наперед за три дня.

— Да, сэр, — с облегчением ответил Великан.

С этими словами он удалился заниматься Полумесяцем, а начальник тюрьмы спокойно отправился спать.

Окуню снился кошмарный сон. Ему снилось, что он находится под водой, среди леса мертвых негров, прикованных к бетонным блокам, предопределившим их судьбу. Он карабкался к поверхности, но цепь удерживала его внизу. Окунь барахтался в искрящейся воде, насыщенной пузырьками; его легкие готовы были вот-вот разорваться, сознание потихоньку угасало. Он видел прямо над поверхностью лица, все белые и смеющиеся. Лицо Великана, получающего наслаждение от вида ниггера, который медленно захлебывался у самой поверхности воды. Окунь видел отражение собственного лица в темных стеклах солнцезащитных очков Великана, в которых до того отразилось столько горя. Рядом лицо начальника тюрьмы: не смеющееся, а, как всегда, сосредоточенное, задумчивое. Начальник тюрьмы, как это было ему свойственно, постоянно искал во всем что-то общее, связь, шаблон, — педантичный прозаик, ремесленник в науке и искусстве усмирения негров. Окунь видел и лицо начальника участка, вооруженного своим долбаным пистолетом-пулеметом, с которым тот никогда не расставался, лицо тупое и ухмыляющееся. И лицо Полумесяца. Однако Полумесяц почему-то превратился в белого, хотя и остался таким же огромным, покрытым шрамами — следами бурных похождений в преступном мире Джэксона. Полумесяц тоже смеялся, глядя на маленького старого Окуня, хитрого пройдоху, умирающего под водой. И еще Окунь видел лицо того белого парня, Богарта, человека, которого он считал своим спасителем. Богарт надрывался от смеха, потому что он вовсе не собирался приходить на помощь Окуню и остальным. И это было самым смешным.

Вздрогнув, Окунь проснулся.

Не поднимаясь с койки, он огляделся вокруг, но не увидел в темноте ничего, никакого движения. Окунь спал в отдельной комнате, как самое доверенное лицо в бараке для старост, где жили заключенные, которые занимали в колонии ответственные посты, получали неплохой доход от нелегальной деятельности и имели возможность платить охранникам за то, что те позволяли им пользоваться относительными удобствами, недоступными в убогой грязи обычных бараков и тем более «обезьяньего дома».

Что-то было не так.

Окунь выглянул в незарешеченное окно на болото, тускло сиявшее в дрожащем свете убывающей луны. Он увидел рябь на водной глади, тени сгорбленных деревьев, скрюченные ветви. Лягушки, койот, мелкие млекопитающие, аллигаторы — все эти живые существа бесшумно скользили где-то в темноте. Стрекотали цикады.

Но что же было не так?

И только тут до Окуня дошло.

Из «дома порки» не доносилось криков.

Полумесяц все-таки сломался.

Глава 50

Мерзкие старики сводили Эрла с ума. Ему хотелось перестрелять их всех до одного. Они напоминали выживших из ума старух: постоянно ссорились между собой, образовывали группировки и тотчас же предавали друг друга, чтобы образовать новые союзы. Но при этом они таили друг на друга старые, разрушительные обиды, не знающие ни прощения, ни снисхождения. Ни одно подразделение морской пехоты не смогло бы существовать, раздираемое подобными внутренними противоречиями, однако для этих стариков взаимные едкие подколки являлись самой большой радостью в жизни. Какой смысл быть старым, если нельзя ненавидеть своих собратьев?

Элмер Кэй ненавидел Джека О'Брайана. Разумеется, ненависть эта имела философскую подоплеку: Элмер являлся сторонником теории большой, тяжелой, медленной пули, в то время как Джек верил только в маленькие, легкие и быстрые пули. Однако взаимная неприязнь простиралась гораздо дальше, и если один из них переключался на какую-нибудь другую тему, второй сразу же начинал ему возражать, лишь для того, чтобы не придерживаться одного и того же мнения. На самом деле оба претендовали на лидерство в так называемом «мире оружия». Оба мнили себя королями. Каждый сотрудничал со своим журналом, в котором публиковались его замечания и исследования, каждый имел свиту последователей (также ненавидевших друг друга, и даже больше, чем двое престарелых повелителей), у каждого были связи с конкретным производителем оружия (у Джека с «Винчестером», чьей продукцией он преимущественно пользовался, у Элмера, соответственно, со «Смитом и Вессоном»). Оба при любой возможности говорили друг о друге самые разные гадости. Оба вели себя высокомерно и надменно. У каждого на счету было по шестьсот с лишним убитых диких зверей, но, тогда как Элмер в свое время усмирял мустангов и до сих пор сохранил в себе что-то от простого ковбоя, Джек считал себя аристократом, даже интеллектуалом винтовки и не опускался до забав простолюдинов. Элмер был мастер травить байки, Джек превосходно читал лекции. Оба ревностно держались за свое положение лидеров соперничающих партий, каковыми, естественно, они и являлись.

Но, по крайней мере, Джек и Элмер не ссорились в открытую. Их неприязнь проявлялась более тонко, в тихих замечаниях, высказанных без посторонних, в ледяной враждебности, выражавшейся в учтивой вежливости, слишком нарочитой, чтобы быть искренней.

— Доброе утро, мистер О'Брайан.

— Здравствуйте, мистер Кэй.

— Какой табак вы курите, сэр?

— Ну как же, это «Брайарвуд». Превосходный трубочный табак с добавлением имбирного корня.

— О, не сомневаюсь, у него великолепный вкус. Лично я, правда, предпочитаю более крепкие сорта, но, как говорится, о вкусах не спорят.

— Вы совершенно правы, мистер Кэй. О вкусах не спорят.

Что касается прямых столкновений, это было уделом сотрудника пограничной охраны, бывшего чемпиона по стрельбе из револьвера Чарли Хатчисона. Остальных пятерых и Эрла объединяло по меньшей мере одно: ненависть к Чарли.

Чарли Хатчисон прямо-таки упивался агрессивностью. Он никогда не уставал повторять остальным, что он убил семнадцать человек, а если у него спрашивали об этом, Чарли готов был рассказывать всю ночь напролет подробности каждой победы, описывая вес и форму пули, место, куда она попала, то, как умирал враг, — быстро, если выстрел оказывался удачным, или медленно, со слезами и мольбами о Wasser и Mama[42], как в случае с несчастным солдатом вермахта, которого старый ублюдок, по сути дела, предал жестокой казни. Этот случай нравился Чарли больше всего.

— Видели бы вы выражение лица этого бедолаги, когда моя пуля тридцать восьмого калибра продырявила ему легкое! Лично я ничего подобного никогда не видел. Казалось, его оглушили обухом. Но он не упал сразу. И дальше начинается самое интересное. Бедняга садится на землю, очень торжественно, словно опасаясь испачкать брюки или прогневить Господа Бога. Ха! Ничего подобного я не видел. Когда мне на границе приходилось подстрелить какого-нибудь мексиканца, он просто плюхался на землю и начинал вопить, обращаясь к своему проклятому католическому богу или еще кому там, кого почитают эти любители фасоли. Но этот немец — вот он ухитрился помереть очень медленно.

Таким Чарли бывал в хорошем настроении. Когда же на него нападала драчливость, что случалось гораздо чаше, он расхаживал по ферме, нарываясь на драку, причем неважно какую, на кулаках или словесную. Его излюбленной жертвой был второй пограничник, огромный молчаливый Билл Дженнингс, еще один проклятый сочинитель (да тут собрались одни писаки!) книг об оружии и охоте. Чарли обожал подкалывать Билла.

— Билл, а ты уверен, что ты действительно представляешь из себя то, что называется человеческим существом? Тебе не надо будет ничего говорить. Не надо будет никого убивать, черт побери. Тебе достаточно будет показать свою рожу, и все враги в страхе разбегутся.

— А может быть, все дело в его репутации, — предположил Элмер.

— Проклятие, из того, что по телевизору показали, как он выхватывает револьвер и всаживает пулю в теннисный шарик, еще не следует, что у него есть репутация — разве что репутация фокусника-покусника. А я имею в виду репутацию убийцы.

— Говорят, что он умеет обращаться с оружием быстрее всех.

— Проклятие, да он похож на чертову мумию. Наш Билл ничуть не расторопнее вон того старика — если, конечно, его удастся разбудить.

В словах Чарли была своя правда. Эд Макгриффин прибыл вместе со своей очаровательной внучкой Салли, которая стала готовить для него отдельно. Предварительно ей приходилось растолочь все продукты и размочить их в молоке, чтобы беззубый старик мог с ними справиться. Но вскоре как-то само собой девушка начала готовить на всех, и мужчины не возражали, в том числе и Эрл, который поражался энергии Салли, ее деловитости и бесконечному терпению. Она успела уже трижды отогнать надоедливого Чарли, справедливо полагая, что у него на уме что-то нехорошее.

Тем временем старик Эд просто сидел в кресле-качалке на крыльце, иногда покачивался, иногда дремал, с выражением умиротворенного спокойствия на сморщенном лице. Он неизменно одевался в костюм-тройку с галстуком и не снимал огромную шляпу, в которой тонула его лишенная растительности яйцевидная голова.

— Этот старик забыл о стрельбе больше, чем ты сможешь узнать за дюжину жизней, Чарли, — заметил Элмер.

— Возможно, это и так, но какой от него толк, черт побери, если он все время спит? Эрл, по-моему, ты был настроен чересчур оптимистически, когда захватил с собой этого старикашку.

— Чарли, именно этот старик первым показал, как надо быстро выхватывать револьвер и делать прицельный выстрел.

— Ха! Эрл, ты начитался книг о Диком Западе и веришь во всю эту чушь!

— Эрл знает, что к чему, — возразил Элмер. — Он убил людей раз в тридцать больше, чем ты. Но только Эрл, в отличие от тебя, не бахвалится этим день и ночь. Насколько мне известно, такие большие медали просто так не дают.

— Я вовсе не ставлю под сомнение, что Эрлу на войне пришлось пережить два-три хороших денька. Но я имею в виду целую жизнь, прожитую в войнах, вместе с оружием, за счет оружия, с быстротой оружия — и так целых тридцать лет. И это я. Вы все только говорите, рассуждаете, пишете книги, как будто вам приходилось заниматься этим. Проклятие, а я — я был там! Я делал все это!

Вдруг послышался влажный чавкающий звук. Это старый Эд сплюнул ту жидкую слизь, которая образовалась в его организме, пока он дремал. Но вот старик очнулся от сна.

— Чарли, если бы ты поменьше говорил и побольше стрелял, на свете не осталось бы ни одного контрабандиста-мексиканца. Однако нам снова и снова приходится иметь дело с контрабандистами, следовательно, ты брехун и пустомеля.

— Дедушка, не говори таких слов! — строго отчитала старика хорошенькая Салли. — Тебе будет очень стыдно, если ты предстанешь перед Творцом, сознавая, что последним, что ты произнес при жизни, были такие обидные ругательства. Тебе придется долго оправдываться перед ним.

— Старик, лучше послушай эту девчонку, — вмешался Чарли, помимо всего прочего, известный дамский угодник, который в последнее время стремился устроиться так, чтобы иметь возможность без помех в свое удовольствие разглядывать девушку. — Уверен, ты не захочешь отправиться на тот свет с богохульством на устах.

— А что касается вас, Чарли Хатчисон, — продолжала Салли, — вы можете выражаться, как вашей душе угодно, ибо ни вежливые выражения, ни упоминания Господа, ни отказ от богохульств не спасет вас от вертела в преисподней, где вас зажарят до хрустящей корочки, словно куриный окорочок, это я вам точно говорю!

Все дружно расхохотались, ибо Чарли был закоренелым грешником, не знающим, что такое раскаяние. Не смеялся один только Джек О'Брайан, поглощенный чтением какой-то очередной мудреной книги вроде «Диалогов» Плутарха или «Размышлений» Марка Аврелия. Джек лишь величественно фыркнул из противоположного конца комнаты, словно эта едкая перепалка умаляла его достоинство, вызывая такое недовольство, что он вынужден был выказать свои чувства.

Наконец, с небольшим опозданием, прибыл последний из них, потрепанный и помятый. Оди Райан выбрался из спортивного кабриолета с распухшей губой, подбитым глазом и разбитыми костяшками пальцев. Его роскошный ковбойский наряд представлял собой самое жалкое зрелище.

— Оди, где ты был, мальчик мой? — воскликнул Чарли Хатчисон. — Судя по всему, тебе пришлось несладко.

— Не понимаю, почему ребятам в барах постоянно взбредает в голову сбить с меня спесь. Я захожу туда просто потому, что хочу выпить стакан пива, черт побери! Но дважды, один раз в Нью-Мексико и один раз в Теннесси, я натыкался на грубияна, у которого возникало желание помахаться кулаками. Ребята, ни за что не разрешайте помещать свою фотографию на обложку журнала «Лайф»! Ничего, кроме неприятностей, это не принесет!

Значит, Чарли был знаком с Оди. Вероятно, их жизненные пути пересеклись в какой-нибудь Валгалле[43] смерти в долине Сан-Фернандо или в северном Техасе. Но остальные обступили знаменитого молодого киноактера, спеша пожать ему руку. Оди сразу почувствовал себя своим среди людей, которым ему ничего не нужно было объяснять.

Открыв багажник, он достал маленький кожаный чемоданчик и что-то похожее на огромный пистолет-пулемет.

— Ого! Оди, черт побери, а эта пушка зачем? Ты что, собрался охотиться на медведей?

— После войны я выменял эту штуковину на длинноствольный «люгер» во Франции у одного сержанта-танкиста, — ответил уроженец Техаса. — Я думал, возможно, она мне когда-нибудь пригодится, и, похоже, я не ошибся.

— Что это такое, Оди?

— Кажется, немцы называли это Sturmgewehr. Образец сорок четвертого года. По-нашему, «штурмовая винтовка».

— Эти немцы, — заметил Чарли, — у них найдется название для любой гадости, черт возьми!

Оди показал необычную винтовку. Она оказалась на редкость уродливой: штампованный вороненый металл, пластмассовая фурнитура, изогнутый магазин, похожий на банан, выступающий далеко за спусковую скобу. От всей этой штуковины веяло ароматом чуждого, незнакомого будущего.

— Похоже на какой-то гиперболоид, — заметил Элмер. — Чем она стреляет, атомами?

— Нет, сэр, — ответил Оди. — Специальными укороченными патронами.

— Промежуточный патрон калибра семь и девяносто две сотых миллиметра, — объяснил Чарли. — Если бы такие штуковины появились чуть пораньше, сейчас нам бы пришлось вести разговор по-немецки.

— Эта винтовка гораздо удобнее обычного автоматического карабина или моего старого «томпсона», — объяснил Оди. — Точность стрельбы достаточно высокая, и убойная сила неплохая. Это что-то среднее между винтовкой и пистолетом-пулеметом.

— Опять проклятые маленькие пули, от которых нет никакого толка, — пробурчал Элмер.

— На самом деле, мистер Кэй, пули не такие уж и маленькие, — возразил Джек О'Брайан. — Если перевести на дюймы, получится триста двадцать четвертый калибр. Но гильза укороченная, так что начальная скорость пули ниже, чем у винтовочной. Можно сказать, что эта штуковина сочетает лучшие качества винтовки и «томпсона», а можно сказать, что она сочетает их худшие качества: слишком тяжелая, а убойная сила пули недостаточно велика. И надеюсь, молодой человек, у вас к этой недоделанной винтовке много патронов.

— Ну, есть сколько-то.

— Проклятые маленькие пули, — снова пробурчал Элмер.

— Да, Элмер, но если Оди полоснет вас, это будет все равно что струя из шланга. За одну секунду вы получите три пули, за две — шесть, — возразил Чарли, как всегда готовый спорить по любому поводу. — Уверяю вас, этого будет достаточно, черт побери.

— Если все будет так, как того хочет мистер Джек О'Брайан, в конце концов нам всем придется носить эту дрянь. Проклятые маленькие винтовки с проклятыми маленькими пулями. Покорнейше благодарю, но, если позволите, я сохраню верность своему любимому сорок четвертому калибру.

— Мистер Кэй, вы вздорный, упрямый, закостенелый сукин сын.

— Прошу прощения, кто-нибудь может перевести эту фразу на английский язык? — угрюмо проворчал Элмер. — Должен признаться, моя латынь порядком заржавела.

— По-моему, выражение «сукин сын» я произнес правильно.

Однако прежде, чем двое стариков успели перейти к открытой ссоре, Оди разрядил обстановку, громко воскликнув:

— Неужели это сам Эд Макгриффин?

Только сейчас он обратил внимание на старика, в течение всей этой словесной перепалки мирно похрапывавшего в кресле-качалке на крыльце.

— Да, но только не вздумайте его будить!

— Здравствуйте, мисс, — галантно поздоровался Оди с Салли.

— Здравствуйте, если не шутите, — ответила девушка.

— Ого, кажется, это любовь-морковь с первого взгляда! — воскликнул Элмер. — По-моему, у нас тут появились два влюбленных голубка.

Эрл наблюдал за молодыми людьми с интересом, что очень его удивило. Он не предполагал подобного развития событий, и меньше всего на свете ему сейчас был нужен любовный роман с участием своих людей. Проклятие! Эрл ощутил раздражение, сам не зная почему.

Но Оди поспешно заявил:

— Нет, сэр, я просто учтиво поздоровался с юной леди. Мэм, рад познакомиться с вами. Меня зовут Оди Райан.

— Я видела вас в фильме про ковбоев, — сказала Салли.

— Ненавижу кино, — бросил Оди. — Там заставляют красить лицо гримом, совсем как это делают девчонки, а почти все мужчины — из тех, что любят нюхать цветочки, если вы понимаете, что я хочу сказать. Для настоящего техасца это недостойное занятие.

— Зато платят в кино прилично, разве не так, Оди?

— Черт побери, я просто покупаю на эти деньги выпивку, новое оружие и хорошие машины. Тут особенно завидовать нечему.

— А мне тот фильм очень понравился, — продолжала Салли. — Ковбои и все такое. Много ковбоев.

— Знаешь, что я скажу, девочка? — заговорил Чарли. — Если такая жизнь действительно тебе по вкусу, ты сейчас попала на тот самый курорт, на который нужно. Вот это последний загон, а мы, видит бог, последние ковбои. И впереди нас ждет последняя настоящая перестрелка. А потом все это останется в прошлом.

— Хо-хо! — заметил Элмер. — Это святая правда.

— Я хочу выпить за это!

Даже Билл Дженнингс, молчаливый, словно сфинкс, разрешил мимолетной улыбке сморщить потрепанный в боях рыцарский щит, который он носил вместо лица.

— Что ж, пока вы будете пьянствовать и бахвалиться друг перед другом, какие вы сильные и храбрые, а также приветствовать этого молодого человека, я пойду изобретать новый способ готовить бобы и колбасу. Желаю вам от души повеселиться, герои!

С этими словами Салли стремительно вышла из комнаты, а старики и новоприбывший молодой мужчина поспешили следом за ней, спасаясь от ее гнева.

Глава 51

Дейвис Тругуд, как он и обещал, провел в пути всю ночь и на следующий день въехал в Паскагулу. Старый город нежился под легким ветерком, дувшим со стороны залива. Тругуд остановился на окраине, снял комнату в пансионате для туристов, с наслаждением вымылся под душем, надел свежий костюм из белой льняной ткани, свежую щегольскую белую рубашку и модный желтый галстук. Тем временем шофер начистил до блеска его ботинки.

В три часа пополудни лимузин отправился в Паскагулу, однако мистер Тругуд искал вовсе не строительный двор, где можно было бы в спешке изготовить сборную церковь, о чем он говорил Эрлу. На самом деле, если бы Эрл и Сэм увидели, что произошло дальше, это окончательно сбило бы их с толку. Ибо водитель мистера Тругуда уверенно проехал в самый центр города, где быстро нашел на Паскагула-стрит здание городской ратуши, перед которым собралась толпа в ожидании какого-то празднества. Водитель остановил большой черный лимузин у бордюра тротуара, прямо перед красной ковровой дорожкой, уходящей к лестнице, которая вела в старинное величественное здание.

Дейвис Тругуд вышел из машины.

Засверкали вспышки фотографов.

Раздался гром аплодисментов.

Мистера Тругуда окружила толпа тех, кто спешил пожать ему руку, поздравить его с возвращением домой, заверить его в том, что все сделано так, как он задумал.

У дверей ратуши мистера Тругуда ждали мэр, помощник мэра, начальник полиции, председатель городского совета, три члена городского управления, два представительных господина из Джэксона, посланцы губернатора штата, готовые принести извинения за то, что губернатор не смог почтить это торжественное событие своим личным присутствием.

Дейвиса Тругуда, от которого не отходили двое полицейских в парадных мундирах, подвели к собравшимся наверху лестницы, и последовали теплые рукопожатия.

Принесли микрофоны, и мэр взял на себя роль церемониймейстера.

— Позвольте сказать, мистер Дейвис Тругуд, как мы все счастливы приветствовать вас здесь в этот знаменательный день, такой многообещающий для нашего замечательного города, для его оставшихся без работы плотников-корабелов, для всего южного Миссисипи, для всех наших жителей, для всей нашей страны!

Новый взрыв рукоплесканий. Дейвис Тругуд, широко улыбаясь, любезно принимал обращенные к нему знаки внимания.

— Мы переживаем трудные времена, — продолжал мэр. — Война закончилась, военно-морской флот резко сокращается, Паскагула перестала быть городом корабелов, каким она когда-то была, и наш любимый город оказался на грани катастрофы. Жители Паскагулы постепенно перебираются к нашим северным соседям. Наша самая талантливая молодежь уехала в поисках лучшей доли на Север...

И это продолжалось на той же ноте довольно долго, ибо мэр был из тех, кто не станет говорить кратко, если есть возможность высказаться пространно.

Затем и другие официальные лица насладились мгновением славы, выступив с такими же красочными речами, в которых восхвалялись город Паскагула, великий штат Миссисипи, светлое будущее и они сами.

Наконец мэр кивком подал знак, и к ковровой дорожке подъехал лимузин с открытым верхом. Мэр проводил мистера Тругуда на заднее сиденье, небольшая процессия из лимузина и машин с прочими официальными лицами в сопровождении эскорта полицейских на мотоциклах проехала через несколько кварталов до набережной, где перед большим зданием собралась другая толпа.

Здесь торжественная церемония повторилась, хотя и несколько видоизмененная, ибо наконец слово было предоставлено самому Дейвису Тругуду.

— Господин мэр, — начал тот, — я счастлив тем, что присутствую здесь в этот исторический день, и я счастлив тем, что вношу свой посильный вклад в возрождение этого прекрасного старинного города. Позвольте вкратце посвятить вас в свои замыслы. На Севере, где я веду свой бизнес, где определенные вещи принимаются как должное, где я добился благополучия в жизни, люди твердо верят в одно: в незыблемость земли. Земля там прочная. Неподвижная, неуступчивая, постоянная. В ней можно рыть ямы, на ней можно возводить здания, через нее можно прокладывать каналы, ее можно облагораживать по своему усмотрению. Но здесь земля шаткая. Этому желеобразному, непостоянному, изменчивому веществу нельзя доверять. История этих мест является цепочкой трагедий: реки берут свое, мстя людям. И вот, сэр, я подумал, что можно в свою очередь отомстить реке. Да, сэр, я придумал способ победить реку, по крайней мере, в какой-то одной мелочи, вырвать у нее самое страшное оружие, которым она расправляется с нашими горячо любимыми усопшими, теми, кто отдал все ради обустройства в этих местах того, что мы называем цивилизацией.

Последовали горячие аплодисменты.

— Поэтому я провел исследования и вложил крупную сумму в новое производство. Я пригласил на работу пятьдесят ваших лучших мастеров и обеспечил их лучшими материалами. Отборная древесина, отборная смола, лучшие столяры, и все это за удивительно умеренную цену, ибо я человек великодушный и не гонюсь за выгодой, а лишь желаю облегчить страдания нуждающихся. Отсюда я начну свое дело, которое распространится на все изрезанное реками южное побережье, проникнет в заболоченные леса и на берега ручьев, и тем самым уменьшу боль, которую испытывает человек, когда вода не только разоряет его дом и ферму, но и оскверняет могилы его предков. Позвольте представить вам компанию по производству водонепроницаемых гробов Тругуда!

Ветерок с залива разнес громкие рукоплескания и восторженные крики. В воздухе стоял крепкий запах реки.

— Новый водонепроницаемый гроб конструкции Тругуда неподвластен разрушительному действию воды. Бренные останки ваших родных и близких останутся абсолютно в таком виде, в каком их застала смерть. Сельским беднякам больше не придется обрекать покойных на непостоянство грунтовых вод или помешать их высоко над землей в каменные склепы, которые под палящим солнцем превращаются в духовки и расправляются с усопшими еще быстрее воды. Таким образом, сегодня же начинается отправка первой партии нашей продукции в соседние округа.

Разумеется, не было необходимости добавлять, что это коммерческое предприятие, хорошо проплаченное мистером Тругудом, быстротой своего претворения в жизнь было обязано многочисленным подаркам, займам, взяткам и обещаниям, которые бизнесмен с Севера щедро раздавал официальным лицам Паскагулы и прилегающих округов.

— Сегодня мы отправим партию продукции в протоку Билокси. Отправим на реку Пир-ривер. Отправим в Луизиану и Алабаму. Мы даже поднимемся вверх по реке, чтобы нашими изделиями могли пользоваться в таких забытых богом, отрезанных от окружающего мира округах, как Джордж и Зеленый, и в самом отдаленном и глухом из них — Фивах. Да, друзья мои, мы считаем этот знаменательный день началом нашего возмездия темным водам Миссисипи за всю ту боль и горе, которые они принесли нашим семьям.

Глава 52

Сэм переправил свое семейство в Сент-Луис, к теще, подальше от ответного удара хозяев Фив. Его самого охватили стремление к скрытности, постоянная тревога, мания преследования. Сэм сознавал, что он стал мишенью безжалостного убийцы. Отныне он даже не мог наслаждаться обществом героической Конни Лонгакр, которой пришлось зашивать мизинец и накладывать на него гипс (последняя фаланга была сломана силой удара подпружиненного бойка), причем во время операции она, естественно, шутила и кокетничала с молодым хирургом. Так что в конце концов Сэму пришлось, по возможности не привлекая к себе внимания, снять дешевую квартиру, объединенную с конторой, в непримечательном пригороде Литтл-Рока, неподалеку от авиабазы, в бойком, оживленном месте, где ему оставалось только ждать, когда в ближайшее новолуние Эрл нанесет удар и избавит его жизнь от нависшей угрозы.

И хотя до новолуния осталось лишь несколько дней, Сэм возвратился к своим поискам. Он был полон решимости выяснить тайну Дэвида Стоуна, доктора медицины. Не умея обращаться с оружием, не имея достаточного опыта и не обладая соответствующим складом характера, чтобы стрелять и убивать хозяев Фив, Сэм намеревался полностью посвятить себя этой последней задаче и внести свой вклад в общее дело, каким бы незначительным он ни оказался.

Раз ему не смогли помочь врачи, надо будет проверить юристов. Рассудив, что студенты юридического и медицинского факультетов Гарвардского университета жили в одном общежитии, Сэм, располагая многочисленными знакомыми в мире юриспруденции, начал изучать список выпуска 1928 года юридического факультета Гарвардского университета, в чем ему помогло покровительство его хорошего знакомого, бывшего губернатора Арканзаса, который сам окончил юридический факультет Гарварда в 1918 году. И вот Сэм, закрывшись в одиночестве в своей конторе в Литтл-Роке, снова повел телефонную войну; теперь он разыскивал людей через коллегии адвокатов, муниципальные органы власти, через крупные юридические фирмы, через руководство больших корпораций и через деканаты многочисленных юридических факультетов.

Именно здесь у него наконец забрезжила слабая надежда на прорыв. Сэм разговаривал с неким Реджинальдом Дюпри, живущим в городе Мэдисон, штат Висконсин, профессором юридического факультета университета штата Висконсин.

— Да, мистер... как вас там?

— Винсент. Сэмюэль Винсент, сэр.

— Мистер Винсент, видите ли, я не был знаком на медицинском факультете ни с кем, кроме моего бедного брата.

Сэм, изучивший списки выпускников медицинского факультета Гарвардского университета, знал, что никакой доктор Дюпри не получал диплома в 1928 году, а также в 1929 и 1930 годах.

— Понимаю, — вежливо произнес он.

— Джерри был человеком взбалмошным. И совершил много ошибок в жизни. Не поймите меня превратно, он был умным, но, по-моему, вся беда в том, что отец усиленно толкал его в медицину, а у Джерри не было желания посвящать жизнь медицине.

— Ваш отец был врачом?

— Он был и врачом, и юристом. Такие встречаются. Нам с братом предстояло продолжить семейную традицию, каждому в своей области. Я выполнил пожелание отца, но Джерри в конце концов вылетел из университета на третьем курсе. Его поймали, когда он списывал на экзамене. Это стало причиной семейного скандала. Сейчас Джерри живет в Техасе. Преподает биологию в средней школе. Вот уже несколько лет я не получал от него никаких известий.

— У вас есть его адрес?

— Есть.

Записав адрес, Сэм после долгих трудов дозвонился Джерри Дюпри в Нью-Браунфельс, однако результатов это никаких не дало. Сначала Джерри решительно отрицал существование своего брата, затем он утверждал, что никогда не учился в Гарварде и даже ничего не слышал о Гарварде, и наконец он категорически заявил, что знать не знает никакого доктора Дэвида Стоуна. Однако Сэм слишком долго проработал прокурором, и от него не укрылись судорожные глотки, возвещающие о лжи, — так происходит, когда лжец начинает неуклюже сочинять на ходу и горло ему забивает поднимающаяся волна слизи.

Поэтому он понял, что Джерри Дюпри что-то известно. Потратив на дорогу целый день, Сэм приехал в Нью-Браунфельс, зеленый городишко к югу от Остина, и навестил мистера Дюпри в средней школе. Разумеется, там он был всеобщим любимцем: не только любимый учитель, но и тренер школьной баскетбольной команды, председатель шахматного клуба, помощник редактора еженедельной газеты «Нью-браун-фельсец» и член городского совета.

Джерри Дюпри заставил его подождать, и когда Сэм наконец вошел к нему в кабинет, он застал Джерри в возбужденном состоянии.

— Сэр, — начал Сэм, — я приехал сюда не для того, чтобы навлечь на вас какие бы то ни было неприятности. Мое появление никак не связано с вашим прошлым, если не считать того, что вы, возможно, располагаете какими-то сведениями о некоем Дэвиде Стоуне. Меня не интересует, где и когда вы с ним познакомились. Поймите правильно, происходящее ни в коей мере не является допросом и не обладает никаким юридическим статусом. Я лишь прошу вас об одном одолжении.

Дюпри молчал, раздираемый внутренней борьбой. Наконец он сказал:

— Я построил себе здесь новую жизнь. Я сожалею о том, что произошло, об ошибках, которые совершил в прошлой жизни, об отцовском гневе и презрении брата. Но я горжусь тем, чего добился здесь, горжусь детьми, которым я помогаю, и я не собираюсь терять это.

— Я не представляю для вас абсолютно никакой угрозы. Я не буду делать никаких записей. Я готов показать под присягой, что никогда с вами не встречался. Наш разговор никак не связан с какими-либо юридическими действиями, вам не придется давать показания в суде. Окажите любезность, поделитесь своими воспоминаниями, и, обещаю, вы больше никогда меня не увидите.

— Все это было так давно, и я уже многое забыл.

— Однако вы все-таки знали Дэвида Стоуна.

— Он был моим другом. Совсем недолго. Почему — не знаю. Дэвид был честолюбив до безумия и очень трудолюбив. Быть может, он почувствовал во мне то, чем был он сам: сына, согнувшегося под ношей семейных надежд. Меня это сломило; Дэвида же, полагаю, это сделало святым.

— Он был святым?

— По крайней мере, в отличие от остальных, деньги его нисколько не интересовали. Он искренне желал творить добро. Полагаю, его бунт против отцовской воли по сути своей отличался от того конфликта, который произошел у меня с моим отцом. Я хотел сокрушить ту жизнь, которую наметил для меня отец, что в конечном счете свело в могилу отца и поссорило нас с братом. Дэвид же стремился стать всем тем, чем не был его отец, то есть не гинекологом, лечащим пациентов из высшего света, а великим исследователем. Не пришлым евреем, жаждущим закрепиться в космополитическом городе, а человеком, снискавшим всемирную славу своими добрыми делами. Можно сказать, Дэвид был одержим стремлением «творить добро».

— Если верить вам, это очень опасно.

— Вот видите, какой же вы циник. Вы прокурор; вы привыкли видеть перед собой только виновных, даже если проступки совершены лишь в мыслях. Но по-моему, Дэвид был не таким. Он находил огромное, бесконечное наслаждение в своих добрых делах.

— Понимаю. Итак, он прожил героическую жизнь и умер смертью героя. И все же было в нем нечто такое, что остается для меня загадкой, разрешить которую, надеюсь, поможет ваша проницательность.

— Проницательность? Господи, у нас в Нью-Браунфельсе такое слово услышишь нечасто. Что ж, попробуйте. Я к вашим услугам.

— Хорошо. Итак, я посетил дом доктора Стоуна, поговорил с его вдовой. И выяснил, что у него были свои тайны. Странно, не правда ли, что у такого святого человека были тайны? Вы ничего не можете сказать по этому поводу? Кроме того, я установил, что тело, похороненное в тысяча девятьсот сорок пятом году, принадлежит не доктору Стоуну. Под его именем был похоронен совершенно другой человек.

Лицо Джерри Дюпри стало каменным. Помолчав, он сказал, глядя Сэму в глаза:

— Знаете, Дэвид был хорошим человеком. Зачем вы занимаетесь всем этим?

У Сэма впервые мелькнуло ощущение, что Джерри что-то известно.

— Дело не в нем самом. Меня интересует то, что произошло с доктором Стоуном во время войны. Я должен выяснить, не связано ли как-нибудь то, чем он занимался во время войны, с тем, что происходит сейчас.

— Но вы не можете мне сказать, с чем именно?

— У меня тоже есть свои секреты.

— В таком случае вы, несомненно, поймете, что я не могу раскрывать чужие тайны, хотя бы из уважения к памяти покойного.

— Тогда что вы можете сказать насчет того, что супруга доктора Стоуна в середине тридцатых годов заразилась сифилисом, после чего лишилась возможности иметь детей? Опять же, вы можете назвать меня циником, но предположим, что миссис Стоун подхватила это страшное заболевание от своего мужа, а тот знал об этом, но готов был любыми средствами не дать ей проведать о его тайной жизни. Поэтому доктор Стоун подстроил так, что его жена была изнасилована и заражение сифилисом приписали насильнику. Вам никогда не приходила в голову подобная мысль?

— Боже милосердный, неужели в вас не осталось ни капли порядочности?

— Все последующие поступки доктора Стоуна как раз укладываются в гипотезу страшного стыда. Незадолго до своей так называемой смерти доктор Стоун перенес сильнейший нервный кризис, возможно даже, срыв. Однако самое странное еще впереди. Как выясняется, до сих пор на самом высоком правительственном уровне продолжается поддержка работ, которые доктор Стоун развернул в Миссисипи. И кто-то крайне заинтересован в том, чтобы сохранить это в тайне. Так что наш «святой» впутался в очень серьезную заварушку.

Джерри Дюпри лишь молча покачал головой.

— И наконец, вот еще какой момент. На протяжении многих лет доктор Стоун активно, динамично, агрессивно, блестяще печатался в самых престижных медицинских журналах. И вдруг начиная с тысяча девятьсот тридцать шестого года — полное молчание. Это произошло приблизительно в то же самое время, когда его жена была изнасилована и лишилась возможности иметь детей. Доктор Стоун прекратил свое существование в мире науки. Однако умер он только в сорок пятом году. По крайней мере, так утверждается. Как бы то ни было, он полностью прекратил печататься. Вы не знаете почему?

— О, вы очень умный человек, мистер Винсент, не так ли? Вам удалось раскопать многое. Неужели все это имеет такое важное значение? Дэвид неизменно руководствовался лучшими побуждениями, он работал изо всех сил, принося в мир добро. Помогал больным, бедным, угнетенным. Он верил в свою правоту. Да, наверное, ему не были чужды простые человеческие желания. Но разве найдется среди людей тот, на ком нет никакого греха? Разве вы можете сказать про себя такое?

Сэм подумал о женщине, которую любил больше собственной жены, с которой ему не суждено ни спать, ни жить вместе и которая когда-нибудь оставит его одного с его горькой судьбой.

— Разумеется, я тоже грешен. Но я не собираюсь судить доктора Стоуна. Пусть этим займется кто-то другой. Только не я. А у меня к вам еще один, последний вопрос. Вы можете предположить, что связывает доктора Стоуна с плутониевой лабораторией в Лос-Аламосе, с исследованиями лучевой болезни и с одним государственным учреждением, расположенным в Форт-Дитрихе, штат Мэриленд? Понимаю, это покажется...

— По-моему, вы насмотрелись шпионских фильмов.

— Сэр, с тысяча девятьсот сорок шестого года я ни разу не был в кино.

— А что касается трех предыдущих вопросов, мне, как это ни странно, известны ответы на все из них. На самом деле ответ один и тот же. Но я вам его не скажу. Потому что мне не по душе ваша убежденность. Вы из тех, кто никогда не ошибается, и это вызывает раздражение у меня, человека, совершившего слишком много ошибок.

— Сэр, уверяю вас, мне тоже приходилось совершать те еще «горбухи».

— Что ж, в таком случае я дам вам одну наводку — за ваши «горбухи». Но только одну. Если вы действительно настолько умны, как кажетесь, вы без труда ее поймете и все ваши вопросы будут разрешены.

— Справедливо.

— Быть может, когда Дэвид наконец решил, в каком именно направлении ему предстоит двигаться дальше, он уже не мог публиковать работы под своей фамилией. По определенным причинам. И он стал печататься под другой фамилией.

— Очень любопытно, — заметил Сэм.

Он тотчас вспомнил письмо Гарольда Э. Перкинса с упоминанием про копию отчета, отправленную какому-то врачу в Фивы, штат Миссисипи, несколько лет спустя после предполагаемой смерти Дэвида Стоуна. Фамилию этого врача Перкинс не запомнил, но она определенно была не Стоун.

— Мне известно это лишь потому, что Дэвид, единственный из Гарварда, поддерживал со мной связь, ежегодно присылая по две-три открытки. Однажды, когда мне пришлось совсем туго, он даже выручил меня, дав в долг. Поверьте, он действительно был хорошим человеком.

— Верю.

— Одним словом, Дэвид расстался со своим прошлым, сохраняя незапятнанным имя «доброго доктора», которым он стал.

Сэм пристально всмотрелся в глаза своему собеседнику — старый прокурорский трюк. Однако это не возымело никакого действия. Джерри Дюпри ответил ему исключительно потому, что захотел ответить, и ни по какой другой причине.

— Второе имя Дэвида было Гудвин. Запомните это, мистер Винсент. Его второе имя было Гудвин.

Глава 53

До новолуния оставалось всего несколько дней. Эрл понимал, что самое сложное — дать его стрелкам возможность привыкнуть друг к другу, привыкнуть настолько, насколько могли эти сварливые, эгоистичные, говорливые старики. Казалось, их несколько успокоило появление Оди, хотя каждая маленькая группировка пыталась перетянуть его на свою сторону. Но Оди предпочитал держаться сам по себе, и Эрл с облегчением наблюдал за тем, как самый молодой из стрелков ловко лавирует между стариками, не оказывая предпочтения кому-то одному и при этом стараясь поддерживать хорошие отношения с каждым из них. Кроме того, Эрл с радостью отмечал, хотя и не мог выразить это словами, что до сих пор между Салли и Оди не возникло ничего крепче простой дружбы.

В течение двух дней ферма напоминала скорее сборище выживших из ума стариков, чем отряд стрелков, готовящихся к горячему делу. Старики ссорились, ругались, подначивали друг друга. Чарли Хатчисон доводил всех до белого каления своей агрессивностью, Билл Дженнингс подавлял всех своим величественным лицом, на котором застыло выражение полного безразличия, Элмер и Джек заносчиво обнюхивали друг друга, а Эд тихо дремал на крыльце, ел то, что готовила его внучка, и взирал на происходящее вокруг с умиротворенной улыбкой. Со стороны могло показаться, что старик не совсем понимает, где находится, однако Эрл знал, что это лишь внешняя видимость; Эд Макгриффин прекрасно сознавал, где он находится и что ждет его впереди. Он просто берег силы.

Наконец настал вечер, когда Эрл взял на себя роль руководителя и занялся подготовкой. Началось все с общего собрания, назначенного на восемь часов вечера, сразу после ужина, когда все находились в самом благодушном настроении и еще никто не успел напиться.

До сих пор Эрл предпочитал оставаться в тени. Он понимал, что каждый из стариков являлся яркой звездой в своем собственном крохотном мирке, и не хотел стать для них внезапно появившимся из ниоткуда тираном, который рявкал бы на них, обращаясь с ними, как с дерьмом. Старики не нуждались в том, чтобы ими командовали; их требовалось лишь направить в нужную сторону.

— Так, ребята, — начал Эрл, — мне бы хотелось рассказать вам то, что я придумал, чтобы все всё услышали и каждый смог высказать любые замечания. Вы согласны? Все готовы?

— Эрл, — ответил за всех Чарли Хатчисон, — эти старики настолько выжили из ума, что все равно не смогут ничего запомнить. Они уже на пороге старческого маразма, так что рассказывать им что-либо бесполезно. Просто толкни каждого в нужном направлении и прикажи стрелять, и это все, что тебе удастся от них добиться.

— Говори только за себя, старый высохший козел, — возмутился Элмер Кэй, — У меня в печени осталось еще достаточно желчи, и я не позволю говорить за себя какому-то сушеному бобовому стручку из Техаса, похваляющемуся тем, что у него на счету жизнь нескольких мексиканцев.

— Ого, тяф-тяф-тяф! — протявкал Джек О'Брайан. — Мистер Кэй показал клыки.

— Послушайте, друзья, — увещевательным голосом произнес Оди Райан, — давайте просто сядем спокойно и будем слушать. И ты тоже, Чарли.

— Чарли уверен, что, когда его задница опускается на сортир, из нее вываливаются конфеты, — заметил Джек О'Брайан, чьи глаза были скрыты толстыми стеклами очков, — Впрочем, как и все вы. Однако из всех нас я единственный, в отношении кого это правда.