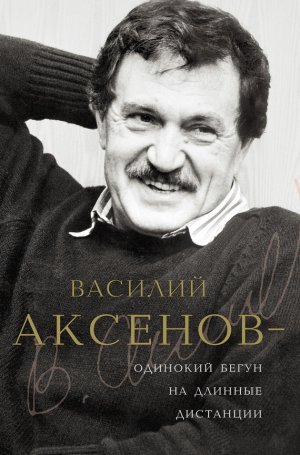

Василий Аксенов – одинокий бегун на длинные дистанции Есипов Виктор

Тут пастор — глава духовной академии, где проходила конференция, — увез меня к себе и запер. Оттуда я позвонил в Париж и заказал визу… Берлинская журналистка Эльфи отвезла меня в аэропорт, и я смотался! Из Западного Берлина — в Париж! Оборвал когти, обрубил хвост. А в Париже играла «Таганка», и я пошел на «Гамлета». Встретил там Веню Смехова, а он говорит: «Нас известили, что ты остался на Западе». Торжественно ведет меня в зал и сажает рядом с Максимовым — главным редактором «Континента»… Кошмар. Это было потрясающе. Я никогда не мог себе представить, что стану героем настоящего прифронтового берлинского романа. Точно такое же ощущение загнанности. Идешь по аэропорту Темпльхофф и думаешь: вот сейчас подскочат, кольнут в жопу зонтиком и потащат…

А вернулся я просто. Прилетел. Пошел в Союз писателей. Там конференция. И мой куратор Зубков. Он чуть не грохнулся в обморок. Кричит: «Василий Павлович, вернулся! Дорогой! Вернулся!» Счастлив был человек…

Корсика, Свияжск, Манхэттен (Мохнатый), Васильевский и Елагин, Большие Эмпиреи, Кукушкины острова, Крым… В книгах и в жизни Аксенова островов больше, чем, скажем, гор. Он и сам выглядел островом. От всех его как бы отделяло некое пространство, которое было не так уж просто переплыть.

На каком-то вечере я спросил его: отчего в ваших книгах так важны острова? Он, как мне тогда показалось, ушел от ответа (как стало ясно позднее — вовсе нет), сказал: острова — это отголоски детства. Разве они никогда вам не грезились? Разве не мечталось вам бежать на таинственную часть суши, со всех сторон окруженную неведомым простором?.. У каждого из нас есть право на такую мечту. У каждого есть право на остров.

Таким островом мне всегда виделся сам Аксенов.

Видится и сейчас.

Сергей Миров[221]

Последний сюжет

С великим русским писателем Василием Аксеновым у меня было два знакомства, между которыми прошло, ни много ни мало тридцать лет.

Первое случилось году в 77-м, когда под столом поточной аудитории МИНХ и ГП[222] я обнаружил затертый номер «Нового мира», в оглавлении которого сразу же стрельнуло в глаза название «Поиски жанра»[223] и невозмутимое пояснение курсивом: поиски жанра.

Лекция, как обычно, обещала быть неинтересной, я сразу же начал читать и на первых же страницах ощутил совершенное потрясение! Девятнадцатилетний начитанный мальчик из хорошей московской семьи, я даже и не представлял, что мой родной, знакомый до оскомины, русский язык позволяет вытворять со словом ТАКОЕ, таинственно расширяя и непредсказуемо переворачивая с ног на голову привычное содержание!

(Да, да, я был слишком молод для того, чтобы сначала проглотить «Звездный билет», потом «Апельсины из Марокко», затем «Затоваренную бочкотару», и уж только тогда!..)

За полдня прикончив «Поиски…», я рванул в художественный отдел институтского книгохранилища, и хорошо знакомая библиотекарша с улыбкой протянула мне затертую серую книжку с названием «Коллеги» и несколько переплетенных вместе номеров «Юности» с повестью Аксенова «Любовь к электричеству».

Честно говоря, по прочтении обоих произведений меня посетило некое разочарование. Язык-то почти тот же, легкий и вкусный, но где же столь потрясший меня, до крамолы свободный полет фантазии?

Уже через тридцать лет я узнал от самого Василия Павловича, что оба эти произведения были абсолютно конъюнктурны: «Коллеги» написаны специально для того, чтобы создать положительную репутацию молодому писателю, впервые проходящему сквозь идеологические грабли, а «Любовь…» была индульгенцией, замаливающей какой-то очередной аксеновский грешок. Но ведь и в ней оказалась спрятана традиционная для него фига в кармане: повесть была посвящена наркому Леониду Красину, чей внук в 70-е был арестован по громкому делу правозащитников Красина и Якира[224]!

Ох уж эти аксеновские фиги!

«Вот спуск к Зоопарку. Здесь в трамвае умер от удушья Юрий Андреевич…»

Это когда? Где? О ком?

А ведь мы все помним знаменитое клише: «Пастернака я не читал, но гневно осуждаю…», и только Аксенов позволил себе эту плюшку, которая прямо в официальном советском издании стала «маячком» для своих, для тех, кто опального «нобелянта» ЧИТАЛ, знает сюжет «Доктора Живаго» и помнит имя-отчество заглавного героя!

Вдруг, в самом конце 70-х перед Олимпиадой, аксеновские произведения начали как-то пропадать. Нет, их еще не изымали из библиотек, но заметно реже печатались новые, а доступ к старым стал потихоньку сокращаться.

А потом Аксенов уехал. Вернее, «его уехали».

Наступило время, когда переходный глагол «уехать» стал пониматься однозначно и пояснений не требовал. Страна бездумно и расточительно избавлялась от своей совести, от людей, вполне способных составить ей славу, и в результате получила огромный позор на весь мир.

Все мы продолжали бережно хранить приобретенные ранее аксеновские книжки и с жадностью вслушивались в различные «радиоголоса», сообщавшие о новых произведениях писателя и даже иногда читавшие отрывки…

А в 84-м, идеологически самом противном году, мне звонит приятель и говорит:

— Серега, есть тут одна книженция, ты давно ее ищешь. Но учти: ровно на сутки. Какая? Н-ну-у… скажем так: пособие по лечению термического повреждения кожи.

О, этот совковый эзопов язык «для своих»! Знал же я, что именно роман «Ожог» стал настоящей причиной лишения Василия Аксенова гражданства СССР…

Что тут сказать… я тогда действительно проглотил толстенный роман за сутки. Еда, сон, работа — конечно же — были заброшены в дальний угол жизни, но ведь не мог я оставить без еды маленького сына!

И вот, помню, как стою в огромной очереди гастронома на Кутузовском, прямо напротив брежневско-андроповского дома, а в руках у меня — стыдливо обернутый в газету томик «Ожога», открытый лишь на маленькую щелочку: не дай Бог, кто прочтет из-за спины хоть одну фразу, там же все сразу понятно!

Но оторваться я просто не мог, несмотря ни на какой риск.

Почему? Постараюсь объяснить. Это была не просто хорошая книжка, написанная человеком с близкой мне идеологией. Это была книжка, НАПИСАННАЯ ПРО МЕНЯ! Пусть герои были намного старше, пусть их профессии и семейное положение были отличны от моего, но весь внутренний мир, все муки, переживания и приключения, казалось, были целиком и полностью списаны с моих!

А в конце 80-х случилось чудо: мир совка начал со страшным грохотом рушиться, и «профессор славистики Мэйсоновского университета Вассили Аксионов» впервые за много лет смог приехать в Москву и Казань.

На Родину.

Как же я тогда старался добраться до него! Я ужом извивался во всех редакциях, куда мог войти, объясняя, что никто лучше меня не сможет поговорить с этим великим человеком, ведь я глубже всех его понимаю и смогу передать читателям все, что осталось недосказанным или недопонятым в его книгах…

Увы. Интервью и материалы об Аксенове тогда появились практически во всех газетах и журналах страны, но ни один из редакторов не уступил мне столь желанной для многих радости общения с Василием Павловичем.

И вот прошло много лет, и вдруг, в 2007 году, у моих товарищей Андрея Макаревича и Миши Генделева возникает сумасшедшая идея: в разгульной форме Фестиваля джаза и литературы справить юбилей Василия Аксенова, провести его в Казани, на родине писателя, и чтобы я стал его режиссером…

Согласившись, я не спал ночь.

Через пару дней мы все встретились в ресторане ЦДЛ(!!!) и начали фиксировать намерения и строить первые планы. Тогда и возникло слово «Аксенов-фест», но Василий Павлович был не очень уверен в наших организационных способностях. А кроме того, он выражал беспокойство по поводу одной неадекватной дамы, которая после возвращения несколько лет не давала ему в Казани прохода, заявляя, что когда-то была его любовницей и родила сына, причем возраст этого сына в аккурат соответствовал середине аксеновской жизни в США. Ее имени и фамилии Василий Павлович, конечно же, не знал.

Я тогда позвонил в офис своей помощнице, и она, подняв в Интернете все публикации на жареную тему, выяснила ее фамилию и диагноз. Теперь следовало связаться с Казанью и обозначить проблему.

Через десять минут Василию Павловичу на мобильник позвонили из мэрии Казани и сказали, что проблем с такой-то дамой во время фестиваля у него не будет, ибо ей уже сейчас везут путевку в санаторий на эти дни. Удивление и восхищение писателя нашей оперативностью было столь сильным, что сомнения по поводу «Аксенов-феста» в Казани сразу улетучились.

А потом был сам фестиваль и совершенно фантастическое общение!

Во время «Аксенов-феста» у нас проходили съемки фильма, который я заранее назвал «Визит пожилого джентльмена», нарочито перекликая сюжет с «Визитом старой дамы» Дюрренматта.

Дело в том, что и молодую Клару Цаханассьян[225], и маленького Васю Аксенова их родные города изгнали, обрекая практически на смерть или нищету, но героиня Дюрренматта приехала в Гюллен МСТИТЬ, а Василий Павлович, будучи в Казани, даже не понял связи одного сюжета с другим. Он взахлеб восхищался обновленным городом его юности и достижениями новых руководителей!

Мне, правда, повезло поймать объективом несколько «моментов истины», среди которых был один, по-настоящему страшный. Мы тогда привезли Василия Павловича в квартиру, где он родился и вырос, откуда казанские чекисты забрали в лагеря его родителей и где он не был более семидесяти лет.

В квартире все совершенно изменилось, теперь там контора Городского отдела образования, но я помню ту странную смесь радости и ужаса в глазах Аксенова, когда он вдруг узнал уголок, где стояла его кроватка, кабинет, спальню родителей и вид из окна, куда он смотрел, провожая чекистов, уводящих отца!

Сейчас я понимаю, что далеко не всякий мог бы так мужественно перенести потрясение встречи с самым страшным моментом своего далекого детства.

А потом мы поехали в деревянную развалюху, где маленький Вася жил с дядей и тетей после той трагедии. Именно этот дом было решено реконструировать, чтобы открыть в нем… нет, не музей! По плану это называлось «Аксеновский творческий Центр»! Василий Павлович уже был внутри вместе с мэром Казани, но я попросил его войти в дом еще раз, специально для фильма. Задача была в том, чтобы походить по комнатам, постоять у окон с сигаретой в руке и немножко повспоминать…

Сегодня, глядя на эти кадры, на его лицо, я даже не знаю, он мне подыграл, или действительно в этот момент лопнули нитки в мешке воспоминаний и посыпались на писателя таким обвалом, что через пару месяцев уже были готовы две части «Лендлизовских», написанных именно про этот дом, про это время.

По его замыслу в третьей части романа была история про триумфальное возвращение писателя в город юности. Про юбилей, про фестиваль, про всю атмосферу нашего праздника.

Честно говоря, я очень надеялся и мечтал прочитать в этой части и о себе, и о съемках фильма, но… рукою Высшего Писателя сюжет был закручен так, что эту историю Аксенов рассказать уже не успел.

Когда его автомобиль растерянно ткнулся носом в бордюр недалеко от дома, мозг уже перестал выпускать мысли наружу.

Письма

Письма друзей[226]

Дорогой Василий Палыч! Я провел с Вами четыре дня, и чувствую, вынужден обратиться к забытому эпистолярному жанру, чтобы что-то выразить, сформулировать и сказать Вам, как Другу, как Писателю слова радости, — Вы нам приятное, и мы Вам! В самом деле, знаешь, самое замечательное, поверх всего, Высокой Печали и Великой Ярости, когда закрываешь книгу и потом все продолжаешь жить в ней и с нею, это радость от того, что она написалась, вышла, созрела, что это ты ее написал, что ты все равно к ней пришел, к Свободной Книге, и с у м е л, понимаешь, не разбазарил, не разболтал, не отделался прежним, а так собрался, сгруппировался — какой выдох после сорокалетнего вдоха! А как прекрасно читать книгу неотредактированную, переливающуюся, надоедающую малость, кружащую, долгую, свободную во всем! Как она набита, наполнена, как ты не забываешь ничего, ни детали, как плывут сначала из тумана пять твоих машин, мотая огнями, и как замечательно приближаются, нарастают, соединяются — Книга идет все по восходящей, такая здоровая, а ты ее держишь, н и г д е не опуская, — Вторая часть поднимается все выше и выше, и проза густеет, и все становится строже, — видно, как книга меняется, оттого что ты меняешься, или вернее, она подчиняет тебя себе.

Ты знаешь, мы ведь с тобой похожи, из одного теста, просто писали всегда по-разному, про разное, и кучковались в разных местах в ТЕ годы, — вы-то в «Юности», — помнишь, по-настоящему-то и встретились только в «Новом мире», — я это к тому, что моя радость такая, будто это я сам написал, понимаешь, про себя и с в о и м и словами. Помимо правды, испытываешь все время еще и художественное наслаждение, профессиональное, как ты, собака, щедр, как богат, жменями рассыпаешь, слова ставишь прекрасно, фраза все время льется, как лимфа, живая-преживая, и в иных местах слезы наворачиваются от счастья, что человек ТАК пишет среди нашего литературного лесоповала. Ты всегда был поэтом, и здесь поэзия прозы освободилась и расковалась так же, как твоя душа, — я просто вижу, как ты писал и сам смеялся и сам дивился кое-чему, что вылетало вроде бы вдруг из-под пера. Хорошо, хорошо… А какая фантазия, хулиганство, игра «Зарница», как охерительно написана Москва, пьянка, бабы, дети подземелья, — ну, что говорить, мне пришлось бы сейчас все перелистывать заново и останавливаться на каждом куске. Не с кем, зараза, посмаковать и посмеяться! Про Машкин калифорнийский узел, про Хвостищева, про Вляйзера, про вашего друга Вадима Николаевича. На мой взгляд, если тебе интересно, в копилку мнений, что получилось, что вылепилось особенно: понимаешь, все именно вылепливается, постепенно и последовательно, из знакомого и симпатичного аксеновского трепа первой части, из сгустков второй, из поэмы третьей, — так вот, в смысле мяса, что ли, образов (помимо общего образа Книги), что вышло безусловно: Алиса, Самсик, Пантелей, Саня Гурченко, мама Нина. Сокрушительная глава с Чепцовым — он вообще, может быть, самый сильный и свежий тип в книге, с биографией, с прошлым и будущим. Замечательно получился Толя Штейнбок. Ну, словом, все, или почти все. Лихо вышли Катанга, танк в Европе, образ Родины в финале. Мне не очень понятно про бога, но об этом я просто не знаю ничего и испугался, нет ли в этом отголоска м о д ы на Бога, которая явилась теперь. Ну ладно, это все херня, оценки и выкладки, ты сам все знаешь лучше всех, и замечателен, о чем я только и хотел сказать, сам факт, случай с товарищем Аксеновым, и спасибо Русской Литературе, а также Михаилам Афанасьевичам, разным Исаичам, Борисам, Осипам, Маринам и Аннам, а также даже всяким Дуче, и нашей Казани 1933 года, и нашему подземельному детству и нашей подпольной родине, подпольной стране, которую все никак не превратят в образцовую. Превратим Перовский район в образцовский! Превратим Родину в красную смородину! в черную смородину!

Словом, спасибо. Но… тебе, конечно, не поздоровится, я думаю, ты к этому готов, после такой книги что уж в какие-то игры играть, мосты наводить, смешно. Да и наш простой советский читатель разорвал бы тебя в клочки, дай ему тебя обсудить! Но это все уже относится к биографии книги, а не к факту ее рождения. Посмотрим. (Хотя не нужно быть оракулом, чтобы…)

Я тебя обнимаю. Если могу быть чем-то полезен, скажи. И главной Радости, что это сделано, ничем не затемняй. Ни хера. Не ты первый, не ты последний.

Целую. Твой Мих. Рощин

Дорогие Маечка и Вася!

Так счастливо сложилось, что нам с Таней понадобилась водка с винтом (для подарка, как вы догадываетесь!) и мы остановились около Елисеевского в большой надежде на удачу, каковой не последовало, зато у входа в ВТО встретили Беллу и Борю и вместе пообедали паштетом, капустой, рассольником и поджаркой.

Имея в виду зов в гости к Шурику Ширвиндту на этот вечер (24-го), я, естественно, позвал туда и Белочку с Борей. Шурку предупредил, что придем не одни, а приведем пару милых людей, хотя они и из торговой сети[227]. Без паузы он заявил, что любит торговцев гораздо жарче, чем эту сраную элиту. Так и день, и последний вечер в Москве мы провели в этом составе.

У Беллы странное состояние оттого, что, с одной стороны — Бог знает что, — с другой — в «Дне поэзии» опубликовали ее стихотворение[228]. Выглядит она чуть замученно, но прекрасно, а Боря вообще свободен и раскован, умен и добр, как в лучшие времена.

У Ширвиндта Белочка прочла твое, Вася, письмо; очень смеялись и грустили. Сегодня мы с Таней в Амстердаме. Для компании взяли с собой кукольный театр[229]. Пробудем здесь до 10 ноября, потом смотаемся в Брюссель и в конце месяца вернемся в родную блевотину, как ты однажды нарек это место. Нарек, я не побоюсь определить, с большой художественной силой.

Как-то, слушая «Голос», были осчастливлены присутствием при твоем разговоре с некоей Тамарой. В том месте, где ты предвосхищал радость Фел. Кузнецова от его возможной встречи с тобой в Штатах, мы очень веселились. Наутро выяснилось, что вместе с нами веселилась, что называется, вся Москва. Таким образом, суждение будто мы живем скучно, глубоко ошибочно и является досужим измышлением наших врагов — противников разрядки[230].

Очень часто на Пахре[231] бываем у Рязановых. Дом в большом порядке, тепло и уютно. Еще он полон напоминаниями о редких, но очень душевных встречах с вами, дорогие ребята[232].

Если встретите Райку Тайц[233], кланяйтесь ей и мальчикам. Еще поклон Володе Лившицу с его папой. С Сашей Володиным у нас общение почти ежедневное.

Целуем вас,

Таня, Зяма.

Привет, Вася!

По-видимому, надо свыкнуться с мыслью, что мои письма к тебе и твои ко мне не доходят, где-то пропадают, и надо пользоваться, хотя бы изредка, оказиями. Я отстукиваю тебе это письмо на машинке, потому что почерк у меня стал совершенно нечленораздельный, и тебе пришлось бы долго его расшифровывать.

Самое смешное — а может быть, трогательное — заключается в том, что я пишу это письмо на твоей даче в Переделкино, которую снял на зиму у Киры[234], а на стене напротив — твоя роскошная фотография, и от этого такое чувство, что ничего не изменилось, все как раньше. Очень может быть, что так оно и есть.

Время от времени я вижусь с Китом[235] и по мере сил наставляю его на истинный путь. При всех извивах его характера и его возраста, думаю, что толк из него получится и он крепко встанет на ноги, надо только набраться терпения. Во всяком случае, именно об этом я толковал ему и Кире с переменным, естественно, успехом.

Бетти Абрамовна[236] уехала к Миле[237] в Штаты, и если ты увидишься с ней в Нью-Йорке, то узнаешь от нее все подробности о моей нынешней жизни. Правда, тебе придется делать поправку и извлекать квадратный корень из ее интерпретации событий.

Я остался один в этой огромной храмине, накупил новой мебели, наклеил новые обои и с юношеским упованием жду начала новой своей жизни, хоть и прекрасно понимаю, что ничего нового и уж, во всяком случае, неожиданного, не предвидится. Но — блажен, кто верует.

Однако одиночества не испытываю — у меня, во всяком случае, пока она не обзавелась собственной семьей и детьми, есть Мариша[238], да и с Валей[239] у меня сохранились самые добрые и дружеские отношения. Собственно говоря, они, Мариша и Валя, моя семья, пусть и на отдалении. Так и живу, утешая себя тем, что немного уже и осталось, каких-нибудь, в лучшем случае, двадцать лет — глазом не успеешь моргнуть.

Вижусь мало с кем — с Мишей Рощиным, Юликом Карелиным, Юрой Левитанским, Витей Славкиным, Ряшенцевым, реже — с Булатом. Новые друзья, как и новые любови, в нашем возрасте заводятся уже с натугой. Очень редко вижу Беллу, но прежней простоты и близости отношений между нами давно уже нет. Что поделаешь.

Играю в теннис, езжу в те же Дубулты, Сочи, Ялту, Пицунду[240]. Круг жизни, видимо, определился уже навсегда.

В ноябре прошлого года в журнале «Театр» была напечатана «Игра теней»[241] («Клеопатра»), я не верил в это до последнего дня. Скромная, — а радость и щекотание собственного тщеславия. В конце концов, выходит в «Совписе» книга прозы, пять повестей, написанных в разное время, а в «Искусстве» — пьесы, «избранное», удостоился в кои-то веки. Написал новый роман, называется «Жизнеописание», одно название — роман: меньше пяти печатных листов. Друзья похваливают, а «Новый мир» взялся печатать, но беда в том, что они могут не успеть до выхода книги — я этот роман тоже включил в «совписовский» сборник, так что могу остаться без журнальной публикации, а ведь у нас книги ни критики, ни «литературная общественность» не читают, читают только журналы. Не беда, напечатали бы хоть в книжке.

Как видишь, я все более решительно ухожу из драматургии в прозу, очень уж остоебенили господа актеры и, особенно, режиссеры. Впрочем, правды ради, надо сказать, что в будущем сезоне будет поставлен «Вийон»[242], да и «Клеопатра», надеюсь, не останется без театра, а на телевидении ставят сразу три моих старых комедии. Но писать для театра действительно не хочется — уж очень суетное и потненькое занятие, а с годами суета уже кажется все более и более унизительной и ненужной. Хуже и унизительнее театра разве что кино, но уж его-то не избежать: хлеб наш насущный.

За кордон меня решительно и бесповоротно не велено пущать, приходится с этим примириться, хоть и саднит, как застарелая зубная боль. Впрочем, может, что и изменится со временем, чем черт не шутит. Да не в этом, как говорится, счастье. Хоть и очень и очень хотелось бы с тобой повидаться, наговориться вволю, и не торопясь. В наших с тобой отношениях, если смотреть правде в лицо, многое стало не вытанцовываться в последние годы, многое мы друг в друге не понимали, разводили нас в разные стороны новые друзья и новые пристрастия, вкусы, литературные увлечения и нетерпение, но я всегда тебя числил, и теперь тоже, среди самых близких моих людей, ничего из нашего прежнего не забываю и люблю, как всегда, и присно, и во веки веков, прости за некоторую выспренность слога.

О тебе я, собственно, почти ничего не знаю, новости и известия приходят через пятое на десятое, да и то из вторых и третьих рук, обрастая небылицами и легендами. Если представится оказия, напиши подробно и художественно, не жалей чернил и бумаги.

Скоро 28-е марта — печальный день, годовщина смертей Володи[243] и Юры[244]. С их уходом и с твоим отъездом что-то прервалось и в моей жизни, да и в жизни вообще, как-то изменились отношения между мной и миром, то есть между мною и тем, как я живу. А может, дело просто-напросто в возрасте и в тех неизбежных утратах, которые приходят вместе с ним. Да и тебе, помнится, в этом году перевалит за полста.

Мне тебя не хватает, пиши.

Поцелуй от меня как можно нежнее Майку, я о ней тоже всегда помню.

Я никогда не умел писать писем, мне всегда кажется, что самого главного я так и не вспомнил и не написал.

При случае, я непременно пошлю тебе, когда они выйдут, обе свои книжки. А что у тебя по этой части? Как пишется, что впереди?

И вообще…

Не забывай. Жму тебе руку и обнимаю. Будь бодр и легкомыслен, а главное, — держи хвост морковкой, еще не вечер.

Твой Ю. Эдлис (роспись)

Вася, Вася!

Тебя, конечно, в первую очередь интересует Бася. Спешу сообщить: она, естественно, ужасно снялася, и в платье белом, и в платье голубом![245]

Теперь можно перейти к менее срочным новостям.

Послал я через Мари Эллен Ж. Владимову (и он получил) «Остров Крым», «Железку» и «Континент» № 24. «Ожога» у Аниты[246] не оказалось, а то было бы полное собрание сочинений.

Видел Булата. Два концерта его прошли с о<->енным успехом. Но он болен (желудок), намеревался сразу по прибытии в Москву лечь в больницу. В Париже он был всего неделю, мало с кем виделся, не ел, не пил, быстро уставал. Он мне задал вопрос: что у меня произошло с Максимовым? Ответив, я задал встречный — что у тебя произошло с Аксеновым?

Его версия: его просил Ф. Кузнецов[247] помочь ребятам, чтоб они не обостряли отношения, и он пошел на это, не зная, что ты решил идти до конца. На секретариате понял, что ему было бы лучше не ходить вообще. Ужасно был удручен твоей фразой: «секретарский подпевала». «Ноги у меня стали ватными — но потом я понял, что я старше его, а он сейчас сильно нервничает. На проводы я не пришел, потому что не хотел вращаться в светском обществе. Я вообще практически сейчас ни с кем не общаюсь. А вообще я Васю люблю» — вот буквально его слова. Я передал разные нежные слова от тебя.

Он специально привез фотокарточку и попросил меня снять копии, что я и сделал. Оригинал вернул ему, а одну из копий посылаю тебе. Как молоды мы были! Он говорит, что это на вечере Евтушенко в Политехническом (61 или 62?!?).

Как вам город Вашингтон при ясной (осенней и зимней) погоде? Майкины настроения и самочувствие?

Сейчас я взял бюллетень на десять дней (тем у нас, у кого нет стипендии от тов. Кеннона[248], приходится хитрить, чтоб написать хотя бы одну-две главы к роману).

Приедешь ли ты в феврале в социалистическую Францию?

Пользуюсь случаем и поздравляю Вас, ребята, со всеми Рождественскими и новогодними праздниками. Надеюсь, что когда-нибудь будем жить в одном городе, чтоб, отвалившись от праздничного стола, пойти вместе к бабам[249].

Всех благ!

Обнимаю.

Дорогой Вася!

Будучи в больнице прочитал «Остров Крым» (принесла Наталья, уплатившая, как говорит, 50 рублей) — прочел, не отрываясь, лишь изредка бегал курить в сортир. Вещь замечательная, с чем позволь поздравить тебя от всей души. Много блеска, искрометности, провидения. Есть прямо-таки классические сцены (впрочем, ты сам знаешь, какие): в бане, на заседании политбюро и все вторжение. Мне сдается, единственная твоя здесь ошибка — что не сказано, как отнеслась эта географическая аномалия к оккупации 41–45-х годов, отсюда ведь и должно было, по идее, почти все движение Общей Судьбы. Думаю, критики на это укажут, но черт с ними, с критиками, важно, что удалось основное: изображение государственной уголовщины, которую никак не поймет этот всепроникающий, мудрый Запад. Обнимаю тебя и благодарю, поцелуй за меня Маечку.

Твой Жора

Милые Майя и Вася, пришли к Белле, оказия. Пишу Вам и целую Вас не в конце письма, а в начале. Очень рад был узнать от Беллиного гостя, что вы оба хорошо выглядите, довольны жизнью, что (подтверждается) «Остров» вышел по-русски, но мы пока книги не видели. Так как меня торопят, то сразу перехожу к просьбе, — узнать, что слышно с моей повестью «Декада», о ее местопребывании знают Копелев, Эткинд, Ира Войнович. Слыхал, что по-русски теперь трудно что-либо напечатать, правда ли это? Со слов Васи (я уже об этом писал) узнал, что повестью будто бы заинтересовался Карл. С помощью вышеуказанных лиц можно доставить ему рукопись. Кто-нибудь дайте мне знать обо всем, Вася, я Вам очень благодарен за все, что с Вашей помощью со мной произошло и происходит. Будьте счастливы в любви (Майи) и в новой книге — в третьем романе. Еще раз целую Майю и Вас.

Ваш С. Липкин

Дорогой Вася!

Прочитал «Остров Крым». Разумеется, мы откликнемся. И откликнемся положительно. Но в частном порядке мне хотелось бы возразить тебе по двум принципиальным (во всяком случае, для меня) поводам. Согласись, что мир обитателей твоего фантастического «Острова» в известном смысле являет собою слепок российской эмиграции. И хотя ты, в конце концов, высмеиваешь носителей Идеи Общей Судьбы, приводя их к полному краху, к ее главному апологету — Лучникову относишься с явной симпатией. Это право автора, но у того же автора, на мой взгляд, нет права искажать при этом подлинное положение вещей в эмиграции, переворачивая ее изображение с ног на голову. Когда в авторской ремарке ты, идеализируя своего героя, пишешь, что-де не патриоты-монархисты, а, мол, лишь такие либералы, как Лучников, бросились в пятьдесят шестом на Будапештские баррикады[250], то это, мягко говоря, далеко от истины. Я, Вася, не монархист и не испытываю никакой симпатии к монархии, но справедливости ради должен отметить, что в трагическую для венгров минуту рядом с ними оказались именно монархисты из НТС[251] — Олег Красовский (весьма, кстати, неприятный субьект), Глеб Рар, Александр Артемов и другие, а либеральные эмигранты и, употребляя твою метафору, сторонники Общей Судьбы, вроде тогда еще молодого графа Степана Татищева[252], стояли в охранительном оцеплении у советского посольства в Париже, спасая оное от гнева разъяренной толпы (и это в те дни, когда Сена пестрела партийными билетами, выброшенными туда самими французскими коммунистами).

Второе мое (повторяю, Вася, сугубо частное и огласке не подлежащее) замечание касается твоей, если так можно выразиться, интермедии «К столетию Сталина». Деление палачей на талантливых и бездарных мне представляется неправомерным. Читатель, который любит тебя, поверит тебе на слово, но в действительности такая раскладка искажает историю, а это уже грех для писателя немаловажный.|

Мне, к примеру, трудно понять, чем Троцкий лучше Сталина? Ты пишешь не фельетон и не памфлет, а роман, и твой долг доказать это противопоставление художественными (прости меня за банальность!) средствами. Если ты полистаешь материалы партконференции, посвященной новой экономической политике, то убедишься, что на стороне спасительного, как ты его называешь, ленинского плана стоял тогда именно Сталин (хотя и из чисто тактических соображений), а против были умный и талантливый Троцкий и его сторонники, которые выступали за полное и окончательное удушение крестьянства вообще и любой личной инициативы в частности, а также за всемерное развитие перманентной революции, то есть за распространение своего гнусного режима на весь мир.

Давай также зададим себе вопрос, почему именно талантливый Блюхер[253] приговорил к расстрелу талантливого Тухачевского[254], талант которого, кстати сказать, проявился только в беспощадном изничтожении почти безоружного тамбовского крестьянства, остальные сколько-нибудь крупные операции он бесславно проиграл, включая польскую авантюру? И чем трусливый и достаточно травоядный Калинин[255] хуже талантливого мокрушника Махно[256], лично, своими руками замучившего семью когда-то обидевшего его уездного чиновника и вырезавшего евреев (хотя в его окружении были и евреи) целыми местечками? По чужим-то тылам ходить невелико искусство, мелкие бандиты всегда ухитряются бить со спины. Под стать ему и талантливый Сорокин[257] (о котором много наслышан по своей работе на Кубани и Ставрополье) — патологический палач и животный юдофоб, заливший крестьянской кровью все свои дороги от Тихорецкой до Пятигорска. Или экзотичность убийцы делает его для нас нравственно более приемлемым, чем его бездарный коллега?

По ходу письма вспомнилось, что на той же партконференции сам Ленин, никогда, впрочем, ничего не стеснявшийся, назвал свой спасительный план вынужденной тактикой, которая при первой же возможности будет снята с повестки дня. В полном соответствии с указаниями талантливого своего учителя — Ленина его верный, хотя и бездарный ученик Сталин это впоследствии и проделал.

Мне думается, что подлинную точку отсчета в анализе нашей истории двинула в своей последней (и я считаю гениальной) книге Евгения Семеновна[258], впервые поставив перед собой и перед своими современниками вопрос: а что же я, что я делала до того, как оказалась в следственной камере?

Если мы хотим полной правды, мы можем и обязаны начинать только с этого вопроса, иначе все начнется сначала и нам уже никогда не выбраться из заколдованного круга мифов и заблуждений.

Вот, пожалуй, и все.

Искренне твой В. Максимов

P.S. Прости меня, но еще одно «кстати». Талантливые Блюхеры побеждали только на фронтах, которые практически некому было защищать. Его последняя победа на озере Хасан была достигнута в пропорции: шесть советских дивизий, с учетом фундаментального тыла, против двух японских — с враждебной китайской территорией за спиной, то есть безо всякого тыла вообще. И к тому же какой кровью!

Дорогой Вася!

Поздравляем с днем рождения, сиречь — с важным юбилеем, в вечер которого 20-го числа августа месяца мы, е.б.ж., подымем чаши с напитками и осушим их до дна, как деревенщики. За Ваше здоровье, счастье, prosperity. Чего потребитель может желать творцу? Сущих и грядущих бумажных «кирпичей» и «половинок», радости, света в конце тоннеля.

20-го авг. мы с Вами, вопреки материализму, будем сидеть за одним длинным столом. Я, Евг. Попов, выпью изрядно и, не умея тостовать, скажу Вам на ухо, что все мы — поколение дырок из «Звездного билета» и что время все разложит по полкам и каждый упокоится. А Вы мне скажете «Easy» и будете правы.

А Светка подымет бокал на тонкой длинной ножке и, покачнувшись от волнения, скажет: «Вася!»

Обнимаем. Целуем. Майю Афанасьевну — с именинником!

Евг. Попов

Наш дорогой, многочитаемый и глубокопочитаемый, любимый Вася! Поздравляю тебя с твоим полстолетьем, очень жалею, что не могу принести тебе 50 роскошных роз, — никогда не забываю тех 52-х, алых и белых, которые ты принес мне в мои 52 года. Если бы была у меня такая возможность, я по старинному образцу вложила бы в розы и записочку: «Недолго знала, но навеки полюбила». Спрашивается: кого или что. И то и другое. — Тебя, как друга, писателя, нежного человека, твой «Ожог», «Остров Крым» и теперь с радостью и упоеньем твой «Свияжск».

Чем я тебе не гимназисточка, влюбленная в Аксенова? Это все ж лучше, чем твои сорокалетние девчушки, бегающие в ЦДЛ.

Васенька, родной, будь здоров в свое второе полстолетье! Нет ни одной встречи с нашими общими и необщими друзьями, когда о тебе мы не вспомнили бы, с помощью русских, а иногда и английских слов.

Слушали по голосу о твоем новом романе «Бумажный пейзаж». Ждем!

Милая Майечка! Поцелуй, пожалуйста, своего мужа так, чтобы он понял, что его целуют все гимназистки этой земли. Будь счастлива с Васей и, конечно, строга.

Мои милые, по желанию Беллы, безмерно любящей Васю, 20-го августа мы у нее отметим день рождения.

Белла, оказывается, не только очаровательный поэт, но и совершенно очаровательная хозяйка. Семен Израилевич присоединяется всем сердцем к моему поздравлению (хоть и не входит в круг поклонниц-гимназисток, а по-мужски высоко ценит твой писательский и человеческий дар) и целует тебя.

Еще раз поздравляю и целую, целую и поздравляю.

Инна

P.S. Узнала, что друзья тебе и сочинения свои посылают, и я решила послать. Понравится — передай в «К» Володе М.

Дорогой Вася!

Пользуюсь умопомрачительными каналами[259], неожиданно прорытыми провидением, и сообщаю тебе следующее:

1) Сарра[260] оказалась цдловской болтушкой. Возможно ли, чтобы я высказывался с осуждением[261].

2) Узнал о Карле[262]. Как это отвратительно! Жизнь о нас совсем не заботится: какие-то постоянные пакости.

3) Как легко было из Парижа[263] говорить с Вашингтоном. Ну надо же! Теперь это не для нас: ни телефон, ни Греция, ни омары.

4) Надеюсь, ты не очень встреваешь в борьбу противуборствующих изгнанников? Это все пустое.

5) В Москве дело к зиме. Отсюда падение нравов. Ужесточение. Феликс[264] выгуливает собачку. Я стараюсь быть равнодушным, но даже это не помогает писать. Конечно, мои демонстративные шаги в Лютеции[265] стали достоянием некоторых любознательных соотечественников, и в Москве собирался произойти скандальчик, но потом быстренько его затушили: видимо, в данный момент не очень выгодно. Чем и пользуюсь.

6) У меня все замечательно. Хотелось бы к вам, но возраст и утрата способности подсуетиться, чтобы заработать, осложняют мои фантазии.

7) Целую и обнимаю,

и еще Майю, Карла[266], Иосифа[267] и многих-многих других.

Булат

P.S. Если связан с Сашей Соколовым[268], скажи, пусть черкнет.

Дорогой Вася!

Недавно слышал тебя[269]. К сожалению, одну часть, как проводили отпуск. Было грустно.

Появилась случайная оказия, но не могу сообразить, что сказать. Все время хотел много и что-то важное, а сейчас вылетело. Во всяком случае, радоваться нечему.

Недавно праздновали полвека Борису Мессереру. В ВТО. 150 человек. Сумасшедший дом. Фазиль, Биргер[270], Попов, Инна Л., Семен Изр., Гриша Горин. В общем, все те же. У Фазиля сын — Сандро[271]! Ничего себе?

У нас дома вот уже полгода ремонт. Что-то на нас протекло. Это очень интересное мероприятие, если ты не забыл, как это у нас делается.

Белла хороша. Пьет мало, пишет много. Все утряслось у нее. Кое-кто еще живет надеждами, но это уже другая компания.

Думаю, что после французского вояжа[272] я не скоро выберусь на Запад, хотя кто знает.

Обнимаю тебя и Майю, и кланяйся от меня всем знакомым.

Булат

Перевод c английского М.Вогмана

Дорогой Василий,

я был очень рад получить твое письмо. Извини, что моя рецензия на «Остров Крым»[273] была местами не только хвалебной — я, безусловно, восхищен (а кто бы не восхитился?) его энергией, независимостью, страстью (или страстной юмористичностью). Я очень жду знакомства с «Ожогом»[274], тогда я совершу очередной набег в СССР. Спасибо за замечания о Трифонове[275]; разумеется, читатель перевода много теряет — но чудо, пожалуй, в том, сколько он тем не менее получает (или мнит полученным).

Надо сказать, я всячески восхищался тем мужеством, с которым ты принял потерю своей страны и языка, став этаким бодрым американцем. Твои недавние — и отличные! — высказывания о довольно-таки износившемся мире американской литературы показывают, что ты теперь — во всех смыслах — говоришь с нами на одном языке. Удачи тебе с твоим первым романом по-английски[276]. Я завидую не самому вызову, на который ты отвечаешь, сколько тем искрам, которые высечет сила трения при таком усилии.

Надеюсь, Евтушенко никогда не увидит моей жесткой реакции на его роман; двадцать лет назад он был со мной крайне любезен, да и остается значимым явлением, несмотря на все свои пошлости.

Вася и Маечка, с Новым годом, дорогие, с новым счастьем и со всеми остальными нашими праздниками!

Ну, сначала московские новости:

1. Очень плох Володя Корнилов — никакого заработка, считает, что в семье он — «лишний рот», даже дочь зарабатывает, а он — ничего. Жену, говорит, из красивой женщины — старухой сделал. Через три года ему будет 60. Устроился сначала гардеробщиком, а сейчас ночным сторожем за 80 р. Был у юриста — Софьи Вас. Калистратовой, — та ему сказала, что с пенсией ничего не получится. Тут в издательстве у него есть деньги — обещали часть ему переслать в сов. рублях, ждут оказии. Выезжать он не хочет.

2. Инну Лиснянскую вызывали куда надо, провели с ней 2-часовую беседу. Семен Из.[277] ждал ее внизу, — потом ему было плохо с сердцем. Никаких подписок, что не будет впредь печататься за рубежом, она не дала. Просит, чтоб о ней дали рецензию не как о гражданине а как о поэте, и чтоб писал не «Кублановский». Во, чего захотела! Заказали мы рецензию Ире Заборовой — дочери Бориса Корнилова, авось Инна будет довольна.

3. Сахаровы с 8 сент. вместе[278]. Первый месяц он был совершенно невменяемый, сейчас уже работает. Были у него 2 физика из ФИАНа[279]. У Гали Евтушенко есть генеральная доверенность от Люси[280] на все, но в квартиру, опечатанную, Галю не впускают и взять зимние вещи не дают.

4. Ну, про дачу Пастернаков вы знаете. Лев Зин.[281] говорит, что у Наташи Пастернак[282] есть уголовное дело (чистое), и когда милиция пришла, то ей пригрозили — будете шум поднимать, дадим ход делу. Вот так. Прав Синявский, все мы — блатные при этой власти.

У нас все ничего. Я вроде от депрессухи отошла маленько, вот только скучно здесь очень, выпить не с кем!

Представляю, сколько слов (и каких) произнесла Белла по поводу ордена. Журнал со статьей Васиной мы отправили через Кельн недели две назад.

Майка, ношу твою оранжевую двойку не снимая — и сплю в ней, и гостей принимаю, — спасибо! Когда Гладила поедет в Америку, передам тебе подарок — кружевную накидку из Москвы, полученную с оказией.

Ну, еще одолела[283] мистера Солжа. По своей неграмотности большой разницы с Кратким курсом[284] не обнаружила. Что же до Тарковского[285], то в «Вестнике»[286] Струве[287] был вынужден дать передовую «Тарковский на Западе». Так что этим мальчиком они подавились[288]. По всему видать — когда художник смеет говорить о себе[289], им это очень не нравится.

Когда вы будете в Европе? Скучаю без вас. Кланяюсь всем, особенно Аленке[290]. Как она? Газету ее изредка вижу — совсем хорошая газета.

Целую вас крепко

Наташа

P.S. Мише Рощину[291] большой привет.

Дорогие Маечка и Вася! Поздравляю с Новым годом и с вашим американским Днем благодарения, желаю всех российских и американских благ! А главное, дети мои, — здоровья!

Завершился мой первый редакторский год (сейчас выскочил 134-й №), и должен сказать, наиболее гвоздевым материалом оказалась «Прогулка в Калашный ряд»[292]. Это именно то, что и нужно «Граням» (новым). Отзывы со всех сторон самые благоприятные, временами «переходящие в овацию», как писали при Иосифе Виссарионыче. «Так держать, медсестра!»

Кстати, лежат Васины 1250 нем. марок (я выписал по высшей ставке), что с ними делать? Благодаря Ронни и вообще «рейганомике» это выйдет в долларах втрое меньше, но, м.б., переслать?

У Чалидзе[293] вышла книжка Роя[294] «Они окружали Сталина». Я ее читал в рукописи в Москве, очень любопытно. Это жизнеописания Ворошилова, Маленкова, Молотова и т. д. — с Роевской дотошностью. Хотел бы ее похвалить в «Гранях», но там уже настолько привычно стало Медведева только ругать, что никто из всяких там политологов не берется. Может, найдете такого среди ваших вашингтонцев? Хорошо заплатим.

И еще — о «Бумажном пейзаже». Рекламу Наташа сделает в след. номер, но нужна рецензия. Кто возьмется? У нас пока старый круг рецензентов, а новыми мы еще не обзавелись.

Большой привет Мише Рощину. Слава Богу, что хоть его по мед. делам выпускают. Не будет ли у него путей в Германию? А также и у вас?

Обнимаю, целую, всегда ваш

Жора

Дорогой Вася!

Получили ваше письмецо от 12 февраля, спасибо.

Парижский счет обогатим, как наберут текст и выяснится объем. К сожалению, чековая книжка не у меня, а у Жданова, так что приходится считаться с этой арифметикой.

Жданов пока сидит крепко в директорах, и ты можешь «Поиски жанра» послать на его имя. Только советую настоять в сопроводиловке, чтоб книжкой занималась известная тебе Н.Е. Кузнецова — она, еще с одной женщиной из типографии, вычитают внимательно, с минимумом опечаток (и безвозмездно), все остальные тут — дикие халтурщики.

К.[295], как нам известно, зовут в редакторы издательства, может быть — и в главные. Он здесь выступал с грандиозным планом переустройства всей работы, обещал даже привести Солжа (как Наташа говорит — наверно, закатав его в «звезды и полосы», как Берию — в ковер). Дал понять, что он для А.И. первый советник, даже составляет для него списки рекомендуемой к чтению литературы. Объяснил, почему классик принял гражданство США, — оказывается, под угрозой высылки из страны. По-моему, обгадил и Солжа, и — еще больше — американцев. Неужто и впрямь они так давили на бедного эмигранта? А как работать будет К., — незнамо, неведомо. Емельяныч[296] говорит, что он «принципиальный сачок». Зато «Грани» он поливает усиленно — что они «розовеют» и «перестали быть журналом НТС[297]», и «долго это продолжаться не может». Может быть, в мои заместители готовится (или — его готовят), точнее — в заменители.

Твой разговор с тезкой[298], по-видимому, возымел действие: 20-го состоялась трехсторонняя встреча, оченно резкая, где я и Наташа все высказали, что наболело-накипело, руководство (повышая голос до верхнего «до») настаивало, что это «их журнал», они и решать будут, а «наши друзья» заняли позицию примирительную: очень просили меня все-таки продолжать мои «благородные усилия», результаты которых им очень нравятся, а что касается некоторых наших материальных претензий (создание редакторского фонда для авансирования малоимущих авторов, повышение зарплаты моим сотрудникам — до обещанного ранее предела, не более того) — это «ваши внутренние проблемы, в которые мы вмешиваться не можем». Закончилось, впрочем, демонстративно — «миссис и мистер Владимовы» были приглашены отужинать, а руководство — нет, даже жалко было смотреть, как они быстренько хватались за шапки и дубленки. Ощущение — как после Бородинской битвы: поле осталось за французами, то есть франкфуртцами, но «победа нравственная», как пишет Лев Николаевич, вроде бы за нами. Что дальше будет, не знаю, пока — обоюдное молчание, с осторожным выведыванием, что же там дальше-то было, за ужином, и не собираюсь ли я все-таки уйти. Вот так и живем.

Из Москвы сведения, что братцы-кролики из ССП выступили дружно против Георгия Мокеича[299], а Феля Клизмецов[300] принародно каялся, что за 10 лет своего секретарства ничего хорошего для Союза не сделал. Скромничает, падло: а разоблачение «Метрополя» как происков Си-Ай-Эй — разве не достижение? Ну, и еще одно благое деяние мог бы поставить себе в заслугу — следователю Губинскому рекомендовал меня не сажать, а выпихнуть к чертям свинячьим на Запад.

В свой черед и киношники кроют своего Ермаша[301] — как душителя и гонителя, к тому же — и лгуна по части статистики зрительского интереса к советским фильмам. Не иначе — сымать будут.

Белла и Боря всерьез приняли предложение от Гарри Солсбери[302], т. е. это им даже предложено было. Наташа с ними 30 минут говорила, настроение у них приподнятое. Может быть, вправду выпустят их, а не только Евтуха, тогда больше узнаем.

Как с домом твоим? Очень обидно, что вы в такой переплет попали. У нас деньги сейчас в «депо», как говорят финансисты, но где-то в начале апреля они оттуда покажутся, так что подавайте заявку заранее — на 20 тысяч тугриков, это мы сможем вам перевести без конвертации, т. е. без потерь.

Стесняться тут нечего.

Обнимаю и целую М., В. и У[303].

Ваш Жора

Дорогие Майя и Вася!

Посылаю Вам НТСовскую частушку, собирательница Н. Денисьева (Кузнецова).

Разгулялося село,

К нам приехало Кубло,

Оно всех пере<-> ло[304] —

То-то было весело!