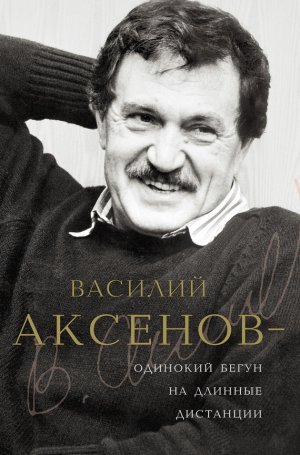

Василий Аксенов – одинокий бегун на длинные дистанции Есипов Виктор

Многого не успела.

Вот, смешное. Приходит молодой человек, с тайной рукописью, с письмом от Владимовых.

Кладет все это в ящик № 30 (как у нас) соседнего дома.

А там живет кто-то мрачный в отставке, ничего не отдает.

При Боре входит в наш подъезд, смотрит: кто живет в № 30? Все сцепились, но он не отдал ничего — нам.

Дорогая Белка!

В столице нации нас ждала радость — пакеты от Пика с твоими страницами и даже роскошнейший альбом (кто тебе их делает? С таким искусством здесь можно хорошо торговать по университетским кампусам). Я алчно к нему кинулся, предвкушая содержимое, но оказался пуст, предназначен для заполнения мною — хитрая какая — придется писать. Начну, пожалуй, в нем «Гавайский трактат», он располагает к этому цветами и листьями. (До отъезда из Калифорнии мы побывали на двух островах Гавайского архипелага и не пожалели, а напротив — очаровались.) Что касается писаний, то этому делу, конечно, мешают наши постоянные разъезды и переезды, а также университетская и общественная работа. Тем не менее, навалял маленькую повесть «Свияжск» (первая в эмиграции) и послал в «Континент». Первая мысль, конечно, была о «Новом мире», но потом подумал — Наровчатов, хоть и дерзкий человек, не донесет, пожалуй, даже до дядьки Альберта[397], в лучшем случае Евтушенке покажет. Теперь буду понемножку валять роман, начатый еще в Мичигане. После выхода «Острова Крым» начал я первое в своей жизни капиталистическое предприятие. В издательстве «Эрмитаж» Игоря Ефимова (звучит громко — на деле же это просто Игорь и Лариса в подвале собственной квартиры) издают за свои деньги «Аристофаниану с лягушками», сборник пьес. Если тираж 1000 разойдется (большой вопрос), это принесет мне несколько сотен дохода, которые я по примеру некоторых классиков соцреализма внесу в бельгийскую оружейную промышленность и вскоре стану миллионером.

Слухи о Тарусском сидении дошли до нас уже давно, стихов пока нет. Жаждем. С удовольствием и радостью прочитали подборку в «ЛГ». «Сад» с такого расстояния еще более великолепен. Значит, полезно иногда по морде сволочь. Рассказанный тобой эпизод с Кузнецовым лишний раз подтверждает то, что он не вполне прогрессивный, сексот патриархального толка, не понимает современного феминизма. Женщины борются за то, чтобы их избивали наравне с мужчинами, а жлобы-сексоты все по старинке, принцип очередности соблюдают.

Очень жалко Илью. Сколько его помню, он всегда выражал презрение к Степаниде В., был искренним и даже пытался бороться, несмотря на все свое простреленное и изувеченное. Передай, пожалуйста, наше сердечное соболезнование Лиде.

Как я понимаю, Пик забрал твое письмо и в тот же день передал тебе наше с копией приглашение от Гаррисона Солсбери. Любопытно, дошел ли оригинал по почте? Есть ли у вас идеи насчет возможного приезда в том смысле, что — собираетесь ли рыть землю? Я думаю, что есть смысл, и я не согласен с Пиком, что вас тогда автоматически лишат гражданства. С какой стати? Вы не такой еще гад-отщепенец, как другие. Приглашение Гаррисона, как ты понимаешь, любезная формальность. Он о вас заботиться не будет, о чем он меня тактично предупредил по телефону. Однако если мы будем знать заранее, мы подготовим здесь все — и тур по университетам, и жилье в разных городах, не говоря уже о столице мира капитализма, жителями которой мы теперь имеем себя быть. (Новые координаты у Пика и в письме Попову.) Дин Уорпфстор даже обещал устроить в UCLA ЦИКЛЫ для тебя и Бори, но на него сейчас полагаться трудно: он женился на девушке Эмили и как-то стал все то ли забывать, то ли слегка чураться. Например, мы его несколько раз просили выяснить, где твои деньги income tax return, и он всякий раз обещал, но так ничего и не сделал. Теперь мы уже махнули рукой и обратились к нынешнему chairman’y Мише Флайеру, а вот от него можно ждать реальной помощи.

В течение лета у тебя должны появиться разные калифорнийские люди — Марина, Линда, Майк Хайм. Пожалуйста, передай с ними свои идеи и соображения или, как бы написал Г. Боровик[398], «свои надежды и чаяния». Впрочем, сейчас, заглянув в твое письмо, подумал, что тебя летом не достичь, если уезжаешь в Тарусу. Даже и это мое письмо неизвестно когда к тебе прибудет.

В снах уже все перемешалось. Вот прошлой ночью видел вас обоих — будто Боря ходит, что-то готовит в помещении, чем-то распоряжается, а ты собираешься читать, но где это происходит — в Москве, в Лос-Анджелесе, на Гаваях?

Мы сняли квартиру в большом доме недалеко от американских святынь. Город нам нравится, пожалуй, самый европейский из всех американских. Люди сидят в открытых кафе, чего в LА не увидишь, по ночам в Georgetown как на Saint German de Pres, молодежь, саксофоны, все в шортах.

Мы еще ничего не видели, потому что озабочены пока столами и стульями. Только вот вчера смотрю — у решетки Белого дома чувачок с плакатом «Лицемеры, лицемеры!» стоит и курит, и лицемеры его лицемерно не трогают.

Впрочем, увы, далеко не все здесь так идиллично. Сегодня в газетах ужасная история. Юношу-провинциала в Нью-Йорке толпа подонков ограбила, стащила штаны и с хохотом гнала по 42-й улице, пока он не бросился на рельсы сабвея.

В заключение маленькая история из разряда бочкотары.

Незадолго до нашего отъезда в LA появился мосфильмовский человек Тарачихин[399], чем-то отдаленно напоминающий моего Телескопова. Он был ассистентом в группе Бондарчука, а энтот маэстро снимает кино-поэму о пламенном революционере Дине Риде под зловещим названием «Красные колокола»; съемочная площадка располагается в Мексике, откуда товарищ Тарачихин (17 лет партстажа) вдруг, забурев на неделю (петушиные бои, красотка Гваделупа, покито, синьоры, до краев не наливайте), вдруг рванул через американскую границу и попросил свободы. Мы его видели — типичный мосфильмовский шестидневный загул, после которого с удивлением просыпаешься в Свердловске или Риге. В данном случае — Лос-Анджелес.

Обнимаем и целуем. Нежнейший привет Семену и Инне и всем нашим.

Ваши Вас и Май.

Не случается ли тебе иной раз по соседству встретить Кита? Так его люблю и жалею — каково парню иметь такого отца-отщепенца. Мне кажется ли иногда, что может случиться новый 56-й год?

Вася! Майя!

Всю прошлую ночь (на вторник 7 июля) я была с вами, писала вам письмо в Тарусе. Кончалось оно описанием восхода солнца (вы — напротив, я оборачивалась и целовала бездну между мной и вами), а кончилось — в печке.

Я приехала в Москву, чтобы завтра (уже светает: 8 июля) отправить вам письмо. Взять мне его негде: то в печке, а этого еще нет.

Вчера, в это время предрассвета, я так вам писала: глубокая ночь в Тарусе, я — из Оки, мокрая, на рукаве халата (Майкиного) сидит мощная угрюмая треугольная бабочка, уцелевшая от — чтобы вы ее увидели.

Я — совсем съехала из Москвы в Тарусу. Сняли захудалый слабоумный домик, налево — могила Борисова-Мусатова, направо — танцплощадка, площадка — танц (из стишков моих) на месте дома Цветаевых. («Ленинград, я еще не хочу умирать…» — Пугачева, ни в чем не повинная.)

Вчера я писала: передо мной два вида: Мауи (целовала открытку в ваш балкон, в океан и в купальщиков даже) и не-вид из-за лампы на Оку — совершенно вблизи вид на распластанных на стекле, бедно обнаженных насекомых.

Бабочка на рукаве — тревога всеведущих и ищущих еще какого-то сведения усиков или как их назвать… затем убрала, сошла с рукава и сидела на письме к вам.

Я так сильно, так нежно ощущала вашу близость, нашу неразрывность.

Писала про поэта Сиренева, обитающего в Тарусе, подлежащего непрестанному бесполезному вдохновению, про то, что втайне чертополохово завидую его персидской кустистости и легкости руки.

Писала про Н.Я. Мандельштам, как она мне сказала: «На том свете пущу тебя к Осе». Я: «А я — не пойду». — «?» — «Н.Я., вы же не предполагаете, что я на том свете буду развязней, чем на этом».

О том, как меня снабжала неуверенностью во всем ее мысль: когда они увидятся с Осипом Эмильевичем?

Я заметила, что встретились в день 13 января (я забыла, что Новый год). Очень плакала в церкви. «…плавающих и путешествующих…»

Слезы мои стали неопрятно велики, прочь, через могилу Б.Л.[400], … через бар, где тогда почему-то упадали на пол, просительно цапая меня за… ноги безусловные «русские» советские писатели.

Но писала я о смерти Жени Харитонова, которого (из «Каталога» и вообще) безмерно выбрала, полюбила и поощряла — совершенной дружбой и приветом слов души о его таланте, о том, что все обойдется (он этим не дорожил, то есть не моим приветом, а благополучным продолжением).

Боря приехал ко мне в Тарусу с вестью о его смерти, и благодарю Борю, что почти не смог удержать слез. (Он же дал оповещение.)

Стихи все не перепишу для вас — много уж набралось, вы рады будете.

Я совсем ушла — прочь, Таруса это и иначе, выше — и географически удостоверила.

Сегодня (вчера уж) была девочка Линда из Лос-Анджелеса: привет от Ольги[401] и — главное — видела вас так недавно. Чудно рассказала, как ты, Вася, говорил со спортсменами и как Маята прекрасна и прелестна — и на ее, девочкин, взгляд.

Васенька, я-то — что, понятно, что не расстаюсь, я уж писала тебе, как сны о вас убедительны настолько, что опасаюсь наяву: не изнурительно ли для вас так не покидать меня? — но дорожу тем, что множество людей измучены осязанием твоего отсутствия. Тут и молодежь с ее темно-светлым туманом сознания, влюбленным в предполагаемую спасительность чужеземства, и прекрасные родные, не ищущие спасения, и официантки (очень!), и — вся наша Бочкотара, в честь которой посылаю тебе ложку[402] из тарусской забегаловки, сразу же Борей взятую — для тебя.

Советские со мной — грациозны, совсем не трогают, я это уж нежностью считаю (отлучки из этой нежности даже на два месяца не могу вообразить).

Что не выступаю — рада. (То есть: выступать — дико для меня, кроме — если позовут, как недавно Протвино: физики, свободны, сулили 200 р., однако запретил местком или парт— всемогущим ученым.)

Жили — как всегда, как ты знаешь. Капали эти: один к двум, на это же машину купили, старую продали.

Совершенно не имеет значения, но вспомнила: об этих американских деньгах (небольших) банк присылал оповещение, доверенность валяется у Дина, он забыл, да и не важно[403].

Боря меня отругал за вздор.

Что Дин и его невеста? Поцелуйте его каким-нибудь воздушным или другим для всех вас не обременительным способом.

Опять светает. Сутки назад я все доводила до вашего сведения (чтобы опять вернуться к письму и к вам) все цвета нежно крепнущего восхода, его прелесть и радость, которую я словно от вас приняла и с обожанием и благодарностью совпала с вами — как всегда и навсегда.

Меня и утешает и устрашает ощущение столь явной для меня нашей нерасторжимости.

Всегда — неуклюже, но впопад — молюсь о вас.

Ваша Белла

Дорогие Белка и Борька!

Получилась дурацкая вещь. Мы забыли № дома на Воровской. Поэтому на всякий случай посылаю и туда и сюда, отсчитав на память дома от ЦДЛ, блаженной памяти. Мы еще блуждаем по Европе, так что нового адреса сообщить пока не можем. Правда, через неделю выезжаем уже по местожительству и оттуда сразу напишем подробно. Вот в этих Альпах Доломитских, в Кортина Д'Ампеццо отдыхали десять дней. Иногда похоже на Грузию, иногда на Крым. Жители и туристы разнообразные. Масса писателей. Привет от Джанкарло Вигорелли[404].

Очень скучаем по друзьям. Часто вас вспоминаем, любим, целуем, обнимаем, выпивая пива (оно здесь нынче уродилось), вспоминаем и хнычем.

Вася, Майя

Дорогие Б & Б!

Это фривольный остров, о котором в путеводителе Кука написано, что он не для family holidays. Мы на нем были всего 3 часа и ничего особенного, кроме загорелых девок, не заметили. Вообще греческие острова похожи все на Коктебели, хотя, увы, по сравнению с Коктебелем на них чего-то не хватает и что-то в избытке. Белка, ты, кажется, здесь уже бывала, во всяком случае, твое присутствие ощущается.

Завтра летим в Париж и оттуда домой, в Вашингтон.

Целуем

М&V

Забыл сказать, что пишу на острове Эгина в деревушке под звучным именем Пердика и смотрю на яхту Э в р и д и к а.

19.08.81 (почтовый штемпель)

Дорогая Белка!

Пишу на скорую руку. Три дня назад произошло несколько ошеломительное событие — пришло (дошло) письмо от умершего Жени Харитонова. Оно настолько удивительное, так явно раскрывающее его личность, что я решил его опубликовать и вообще подготовить журнальную или газетную («Русская мысль» или «Новое русское слово») публикацию об этом писателе. Кроме письма здесь могут быть отрывки из поповского описания его последних дней и похорон (разумеется, без упоминания имени автора), мои собственные какие-то строчки… может быть, что-нибудь твое?… отрывок из его прозы (книга пока еще не дошла до меня, но уже на пути из Нью-Йорка), и очень хорошо было бы получить какие-нибудь фотографии. Пожалуйста, спроси у Попова, не может ли он достать фото. Я помню (не помню только при каких обстоятельствах), что видел в Москве какие-то впечатляющие снимки, особенно один групповой запомнился, среди художников; типичное московское «подполье» (не в большевистском, разумеется, смысле слова).

В письме Женя выражает желание увидеть свою книгу прежде всего в виде репринта, т. е. со всеми помарками, исправлениями, опечатками и т. д. Я думаю, что «Ардис» это сделает в достаточно короткий срок.

Мне бы хотелось, чтобы Харитонов, не став членом писательского сообщества, оказался одним из его героев. Судьба его мучительна посреди имперских (как он пишет) прущих когорт.

Вкладываю в конверт два экземпляра книги Юры Кублановского. Еще два остаются у меня для следующей посылки. Передай ему при случае от нас поздравления.

От Семена недавно было письмо, и мы порадовались, что наши поздравления дошли до него вовремя. Неделю назад его и Инну приняли почетными членами в Американский ПЕН-клуб. Слышали ли они об этом?

Вот последние новости для Евг. Козловского (что-то сплошные вокруг Евгении, а?): «Красная площадь» идет в № 30 и 31 «Конти». То, что Горбаневская нам об этом рассказывала в Торонто, прямо скажем, не очень-то мягкого свойства. Роман опять поплыл через Атлантику к нам, так как батька Емельяныч[405] его печатать не будет. Может быть, здесь все-таки найдется издатель, может быть, Эд. Лазанский[406] из Сахаровского Комитета?

Тебе, конечно, Белочка, не нужно утруждаться с этими сведениями, а просто лишь передать все Попову. Его вторая книга будет принята «Ардисом», и это очень хорошо, потому что лучше пока здесь нет издательства для русских.

Все тянется томительно долго, почти как в «Совписе». Перевод, например, «Ожога» даже еще и не появился на поверхность, хотя срок сдачи прошел два месяца назад, да и вообще все эти переводы лишь в редких случаях имеют отношение к литературе.

Со времени отъезда Пика ничего о вас не слышали, да и вообще ничего о Москве, кроме рок-оперы[407] Лен. комсомола в новостях, да подлодочки нашей, захваченной циничными шведами.

Нет, вру, еще дошло, что Пастернаков выгнали с дачи и поселили там полнейшее животное по имени Карпов. Правда ли?

Появлялся ли у вас Кит? Есть ли у тебя с ним какой-нибудь контакт? Телефон на Красноармейской один раз ответил, а теперь опять молчит, подозреваю мадам. Получили ли калифорнийские бумаги на подпись? Недели через три в Москву поедет очень симпатичный парень из Кеннан института по имени Марк. Дам ему ваш телефон, если не возражаете. Как прошла Борькина выставка?

Целуем и ждем писем.

Ваши Васи и Майи

Милые родимые Вася и Майя!

Всякий раз затрудняюсь начать: мое соотношение с вами, во сне и наяву, столь непрерывно, что думаю — на чем же я остановилась? и не думаю, что вы это не знаете. Я и пишу вам чаще, чем отправляю письмо. Обычно это потому, что, выпив или выпивая, сразу же устремляюсь к вам — со сбивчивым перечнем событий и пустот, любви, слез, шуток и пустяков. Порою — всю ночь. Но знаю, что имею право, — лишенной вас, с кем же мне рассуждать и болтать, пусть и в ночном завихрении ума. Но утром, от привычки к трезвому писанью, рву все это не читая, но возымев облегчение: поговорила. Основная же причина моего важного не-письма та, что я все желала привести в порядок стихи, чтобы послать вам, дело нехитрое, да никак до одного стихотворения, утраченного в черновике, не доходят голова и руки. А без него — не хочу, это стихотворение посвящено Васе (то есть и началось как Васино стихотворение), оно про то, как два солдата убили истопника (близ Тарусы).

Но сегодня, скоро уже, я смогу отправить вам письмо и спешу.

Вася, ты уж знаешь, наверное, про арест Жени Козловского, про обыски у Климонтовича, Лена[408] и Кенжеева.

Женька[409] позавчера весь день давал показания (с умом и волей).

Женька и его сподвижники по «Каталогу» — вплотную мой круг, то малое и первое, что я могла сделать, я сделала сразу же.

Меня тревожат их обстоятельства, да и сама я, не с опаской, но с некоторой мрачностью нервов, ощущаю заботливый прищур присмотра.

Впрочем, я — в порядке, книги же и бумаги вывезли на всякий случай.

Вот, Вася, мой милый бесценный друг, что пишу я тебе вместо стихов и оповещений о том, как парит и бедствует душа.

Вошли Женька и Светка[410] [кстати, Женя говорит, что, когда мы (Боря, я, Климонтович и Пригов) поехали в машине, за нами зачернело]. Ладно, Васька.

Про Кита: когда я получила твое последнее письмо (от 5 ноября), я поняла, что ты еще не знаешь, что я дважды видела Алешу с удовольствием и любовью.

(Вошел Пригов, сказал, что был еще один обыск, у человека, который не хочет быть упомянут, — у Кривомазова[411]. И в Ленинграде нечто в этом роде.)

Да, про Кита. Я говорила с ним по телефону. Он затем сам позвонил и собирался зайти, но пока не зашел. Я думаю, что ему, ребенку и мужчине, — не совсем ловко со мной и с нами. Я всегда очень прошу его располагать моей дружбой, как бы родством.

Дважды заходила Тоня[412]. Я приветила ее — как могла, от тебя и от себя.

Вася, с безмерной любовью и новым волнением читала я «Ожог», теперь его тоже свезли в укрытие.

Я радовалась победе твоей жизни и чудного таланта и победе убиенных над убийцами. Вообще — храни тебя Бог и нас в тебе.

В эти грустные, но напряженные даже до бодрости дни я радовалась чистому дружеству — нас, немногих, и как далеки, чужды мне остальные.

Васенька, пришел Пик.

Целую тебя со всем обожанием.

Маята, милая, целую, не расстаюсь с вами душой.

Но не печальтесь и не пугайтесь там чрезмерно!

Ваша Белла. 11.12.81

Родные Майя и Вася!

Вдруг подумала: с Рождеством и с Новым годом!

Милые родные Вася и Майя!

Я провела с вами единственно и совершенно счастливый мой день: 25 декабря. Я не видела ни одного человека, лишь птиц в окне и собак. Я медленно ходила, смотрела, улыбалась, елка громко оттаивала, я повесила на нее вашу иконку, крестик, вернувшийся ко мне от Лени Пастернака, Библию читала. Я не знаю, где про Рождество, и читала псалмы Давида, особенно 1-й, любимый. Все: яркая толчея птиц за окном (четыре сойки, два дятла, поползни и синицы), моя радость, трезвость, тишина — все это было вам, к вам, и ваш ответ был явствен.

Однако икона, и крестик, и Библия не упасли меня от антихристов, вещающих по ТВ о Польше, об Америке — негодяю я даже усмехнулась, ведь и я думала о вас — в Америке.

Я не писала вам, а всей душой — вплотную соотносилась. А вчера (26) пошла позвонить (в тщетной надежде) Алеше, Кира была так строга и мрачна, что я пообещала не звонить боле. Вася, только не говори ей, не усугубляй.

Вышла от Лиды[413] (где звонила), увидела Дмитрия Александровича Пригова, Н.Ю. Климонтовича и В. Лена (соблюдение отчеств — правило Пригова). Вновь оповестили о допросах по делу Козловского. Их просьба к тебе — о Козловском, у него что-то еще должно выйти, пусть, но с оповещением, что сидит (статья 190-1, изготовление, хранение, распространение клеветы). Все эти сведения, от меня, вяло прошли: да и то сказать, Сахаров, теперь Польша.

Все остальное, убогое, мы делаем здесь.

Кублановского не посадили, хотя твердо обещали. На всякий случай — экземпляр его письма к Апдайку, но это — в случае ареста, пока не надо.

Васенька, Маята, я пишу, пока Пик и Бигги и Хайдук[414] и дети пьют чай. Я тороплюсь отдать все письма к тебе, Вася.

Насчет ваших портретов — придумаем.

Я же — ничего, пишу новую штучку, как всегда — посвященную тебе.

Торопят, целую. Ваша, и лишь ваша, Белла.

Поздравляем с Собакой.

Васька! Майка!

Сегодня — разбор выставки (она хорошая была, Женька тебе пишет). Носят картины домой. Пишу наспех, потому что иду на прием — к тебе же, Вася[415], и тороплюсь.

Первое: Кит — очень хороший, и у него нет никаких плохих новостей, обещает закончить институт хорошо, просто ему в институте, безотносительно к фамилии, — невыносимо.

Мне тоже — невыносимо. Статейку[416] в руки не брала, но содержание — знаю, и название знаю.

Стихи валялись в этой газетке — стала забирать, говорят: «Пожалуйста, но никто ваших стихов печатать не собирался».

Какие-то стихи напечатаны в «Литературной Грузии» — мои, мои к Володе Высоцкому и Высоцкой. Пошлю, как получу.

Васенька, родной. Еще не написали тебе про «Остров Крым» — как хорош. Рассказ «Право на остров» — обожаем.

Странно, что при статейке, умирая впрямую от оповещения о ней, — жалела не себя.

Милые, спасибо вам за все, и за подарки. Я все передала сразу же.

Выставка заняла все время — быть, любить хороших, встречать, провожать.

Моя жизнь, сердце — не как символ, а как нечто, подлежащее боли, — ваше.

Напишу все подробно — через несколько дней. И отправлю — подробней. Сегодня — знаю, что неудобно.

Целую, целую. Ваша Белла

Вася, дорогой, вот, кажется, настал момент и для меня сесть и написать тебе несколько слов. Я думаю, что ты понимаешь, как трудно нам что-то сформулировать о нашей жизни, столь знакомой тебе, без какого-либо повода взглянуть на нее по-новому. Хотя сейчас, может статься, и есть такой повод: я имею в виду свою выставку, которая учинила все-таки некоторую встряску в нашем устоявшемся болоте.

Я посылаю тебе каталог и пару фотографий, чтобы ты мог иметь некоторое представление о ней.

Себе я могу сделать некоторый комплимент в смысле несуетности в деле организации и подготовки этой выставки. Она находилась в плане вот уже в течение пяти лет и каждый раз откладывалась на следующий год по соответствующей причине, как то: наш журнал[417] или очередное высказывание «нашей» женщины. И вот, наконец, где-то в мае месяце мне позвонили из дирекции выставки и сообщили, что она состоится в этом году. Первым движением души было пойти и отказаться от нее, как по причине нежелания сотрудничать с ними в любой форме, так и по ощущению неготовности выставляться; в данном случае я имею в виду некоторое «творческое комплексование», сопутствующее такому крупному испытанию для художника, каковым таковая выставка является. Но по некотором размышлении я «передумал» эту ситуацию и склонился в сторону положительных эмоций, дал согласие и стал тщательно к ней готовиться. В первую очередь я отказался от всех прочих заказов и полностью сосредоточился на дорисовывании всех ранее начатых вещей. Во-вторых, мы решили никуда в этом году не ездить отдыхать, в смысле Крыма или Кавказа, и несколько разделиться, то есть Белле посуществовать отдельно в Тарусе, а мне в Москве, чтобы я мог быть полностью свободным для своих дел. В результате всего вышесказанного мои действия обрели чрезвычайную целенаправленность и быстро стали приносить необходимые результаты. Любопытная ситуация возникла перед самым открытием, я имею в виду историю с плакатом. Дело в том, что для плаката я выбрал ту самую фотографию с тремя граммофонами, что и была опубликована в нашем журнальчике. Какой-то момент я надеялся, что никто не обратит на нее внимания, так как дело прошлое, да и выходило, что на той инстанции, где ее должны были утверждать, вроде бы не обладали начальнички такими глобальными познаниями в изобразительном искусстве, чтобы эти граммофоны сличить и заметить, а уж после выхода вроде и не должны были цепляться, раз дело сделано. А с точки зрения творческой я не видел равной замены «этим трем», которые к тому же стали чем-то вроде марки издательства или фирмы моей или нашей! Но судьба, естественно, рассудила по-своему. За неделю до открытия власть пронюхала о случившемся, и поднялся грандиозный скандал: дескать, Москву хотят заклеить метропольскими граммофонами. Я думал, что карточный домик моей выставки, с таким трудом возведенный нашими усилиями, завалится в тот же миг. Каким-то чудом в последний момент, когда я был вызван к высшему художественному начальству для объяснений, мне удалось переубедить его в том, что, дескать, следует исправить положение, не вкладывая в него столько глубинного смысла, так как тогда действительно эта история приобретет зловещий характер и потребует далеко идущих выводов. Самое же смешное оказалось в том, что когда начальство выразило согласие с моим предложением и начался коллективный поиск выхода из положения, то высокая комиссия из трех представленных мной на выбор литографий, долженствующих послужить заменой злополучной метропольской, выбрала ту, где были изображены также граммофоны, только на этот раз в количестве двух. В итоге вся эта история стала напоминать знаменитую байку — анекдот о Николае II и человеке по фамилии Семижопкин. Оный господин вышел с ходатайством на высочайшее имя с просьбой облагородить звучание его фамилии, на что Всероссийский Самодержец будто бы ответил: «Много ему семи, ну пусть тогда будет пяти!» В результате этой заварухи мне не успели напечатать каталог к открытию выставки и сделали это на две недели позже. А новый плакат по великому блату выпустили в день открытия выставки, и в развеску он пошел через пару дней. Сама выставка была разрешена после посещения трех комиссий из МК, Московского управления культуры и Секретариата Союза художников. После всех замечаний и придирок ото всех соответствующих инстанций она и открылась при огромном стечении интеллигентов двадцать четвертого сентября сего года. На открытии были все наши друзья-знакомые, в том числе Семен Израилевич и Инна, Володя Кормер и Женя Рейн, Фазиль Искандер и Андрей Битов. Женя Козловский и Коля Климонтович, Дм. Алекс. Пригов и Евг. Бор. Пастернак, и десятки и сотни других и прекрасных людей. Через два часа после открытия (выставка состоялась в помещении Московского Союза художников на ул. Вавилова, 65 — напротив Черемушкинского рынка) вся многочисленная братия друзей и знакомых в количестве двухсот(!) человек перекочевала в помещение ресторана Всероссийского театрального общества, который был снят мной целиком! (И все это совершенно в долг, как ты понимаешь!) Гигантское гуляние длилось с семи часов вечера до часу ночи и, по отзывам участников, удалось на славу. Должен сказать, что в числе гостей действительно были лучшие люди из оставшихся еще в России: кроме тех, кого я перечислил в начале, могу вспомнить Булата Окуджаву с Олей, Сашу Володина, Зяму Гердта, всех режиссеров московских театров, а также огромную группу художничков во главе с Мишей Шварцманом, не говоря уже о целом созвездии московских красавиц, украсивших собой этот «праздник».

Василий, не осуждай меня за то, что я так подробно пишу об этом, но ты должен понять, что для меня это было целое событие, хотя, как ты знаешь, нам не привыкать к огромным сборищам. Выставка просуществовала месяц и три дня и посещалась очень большим количеством людей. В заключение могу отметить, что в конце мы устроили закрытие с чтением стихов и шампанским для всех(!) присутствующих, что и можешь разглядеть на прикладываемых фотографиях. Я думаю, что подобное мероприятие (я имею в виду выставку) дает ощущение — для всех нас, оставшихся москвичей, — длящейся жизни. Это столь важно для нас потому, что общий мрак достиг сейчас своего апогея, и люди невероятно ценят всякий знак какой-то другой — длящейся жизни, чего-то более светлого, чем то, что они видят вокруг себя. Нам об этом говорили буквально все, в том числе и Жора Владимов и наш Пик Литтел, который привел-таки своего Посла и успел-таки это сделать до закрытия выставки! Буквально все дни работы выставки нас с Беллой на ней окружали все наши перечисленные друзья, которые приезжали туда каждый день, как на работу, и проводили его там в питье пива и дружеском трепе. Вася, пусть это письмо, которое я кончаю в момент приезда наших друзей на дачу, останется таким локальным «документом» о выставке, а уж в следующий раз я поподробнее напишу тебе о всей нашей прочей жизни.

Огромное спасибо тебе и Майе за память и присылку всех ваших прекрасных сувениров — это нас очень поддерживает и практически, и, конечно, духовно.

Майю я обнимаю крепко, всегда помню, люблю и шлю все возможные приветы.

Сейчас, когда я перечитал письмо, мне показалось, что его надо бы переделать и описать прочие события нашей жизни, но боюсь, что если сейчас его не отправить, то опять я не соберусь сделать это еще полгода.

Вася, дорогой, всегда, всегда тебя помним, любим и внутренне всегда с тобой переговариваемся — ты это так всегда и знай.

Еще раз обнимаю и целую тебя и Майю.

Твой Борис.

P.S. Да, забыл сказать, что Саша[418] мой пришел из армии, отбыв там ровно два года.

Кажется, это кресло подойдет к мастерской. Восхищен граммофонами на афишном стенде. Недавно Гаррисон делился впечатлениями о том, как вкусно у вас там жрали. Очень надеюсь вас увидеть в будущем году. Да здравствует Водка Выборова! Сегодня впервые за год увидели снег. Ничего особенного.

Поздравляю с Рождеством Христовым и Новым годом. Хорошо бы все-таки увидеть хоть что-то по-настоящему увлекательное.

Почитатели ваших талантов

M & V

- …Вот новый день, который вам пошлю

- оповестить о сердца разрываньи,

- когда иду по снегу и по льду

- сквозь бор и бездну между мной и вами…

(из стишков Б.А.)

Дорогие Вася и Майя!

Пишу вам в ночь под Рождество: при луне (специально вышла на террасу, чтобы описать вам ее пушкинское выражение, и убедилась в ее гоголевском отсутствии) и при отрадных огнях двух елок, в доме и на дворе.

Ну, и при известных вам Вове-Васе и Сильвере[419]. Рядом бодрствует и шелестит неизвестный вам и давно, но мало знакомый мне Некто (дети[420] говорят, что это хомяк редкой породы; и действительно, независим и куслив на редкость).

Сами же дети не пришли еще с гулянья, хоть праздничной ночи уже два часа. Весь вечер перед этим они, с другими девочками, гадали разными способами и тщетно поджидали прохожих, чтобы спросить об имени. Гаданье их наводило меня на грустные мысли. Боря испросил себе краткой отлучки для работы и отдыха, у него от нас и впрямь в уме рябит, но его доброта и опека пристальны и неизменны. 5-го он один ездил поздравлять Женю Попова с днем рождения, мне недостало прыти, да и детей и насморка было в избытке.

1-го все у нас собирались, я вам писала, сегодня, на Рождество, должны быть Жора Владимов с Натальей (его дружба ко мне, которой я всегда дорожила, в последнее время особенно стала для меня утешительна), Тростников, очень преуспевший в изготовлении самогона и навостривший Попова, Рейн, милые Пик и Бигги. Всем им я душевно рада, да и эти солнце-морозные дни я провела в ровности, в спасительном упадке ума и нервов, в радостной близости к детям. Даже почти не курила, хоть московские помойки все еще украшены коробками и картонками из-под «Winston»'а и всего, что в этом роде. Легкомысленные московские оборванцы вполне утешают себя прельстительным куревом в отсутствии масла и всего, что в этом роде. Закурила, и редкостный близ сидящий хомяк, кажется, недоволен. Вот, его хозяева вернулись. Они с совершенно новым выражением грусти вслушиваются в наши постоянные разговоры о вас и тосты за вас. «Над непосильным подвигом разгадки трудился лоб, а разгадать не мог». Мысль о них меня всегда снедает и изнуряет.

Да, дети, елки, гости, переделкинская обжитость, но самовластный организм знает, что ему пора в Тарусу. Именно те места и зимой, с их пространной сиростью, с бедностью и строгостью существования притягательны для меня и спасительны для моего писанья. «Я этих мест не видела давно, душа во сне глядит в чужие краи, на тех, моих, кого люблю, кого у этих мест и у меня украли… и ваши слезы видели в ночи меня в Тарусе, что одно и то же, нашли меня и долго прочь не шли. Чем сон нежней, тем пробужденье строже. Так вот на что я променяла вас, друзья души, обобранной разбоем. К вам солнце шло. Мой день вчерашний гас. Вы — за Окой, вон там, за темным бором…»

Вскоре же и съеду. Те стихи, заведомо Васины, о которых я уж писала и которых не написала (набело) начинаются так:

- Все в лес хожу. Заел меня репей.

- Не разберусь с влюбленною колючкой:

- Она ли мой? иль я ее трофей?

- Так и живу в губернии Калужской.

- А что нам? Мы не ищем новостей.

- Но иногда и в нашем курослепе

- звучит язык пророчеств и страстей

- и льется кровь, как в Датском королевстве.

Все написанное и не написанное так и велит мне туда ехать, словно оно там сидит, по мне скучает, совершенно готовое и стройное.

Много всего я там написала, но ощущение какого-то требовательного недо останавливает меня в посылке вам, как и во всякой торопливости.

Но вот одно:

Ночь упаданья яблок

- Уж август в половине. По откосам

- по вечерам гуляют полушалки.

- Пришла пора высокородным осам

- навязываться кухням в приживалки.

- Как женщины глядят в судьбу варенья:

- лениво-зорко, неусыпно-слепо —

- гляжу в окно, где обитает время

- под видом истекающего лета.

- Лишь этот образ осам для пирушки

- Пожаловал, кто не варил повидла.

- Здесь закипает варево покруче:

- живьем снедает и глядит невинно.

- Со мной такого прежде не бывало.

- — Да и не будет! — слышу уверенье.

- И вздрагиваю: яблоко упало,

- на «НЕ» извне поставив ударенье.

- Жить припустилось вспугнутое сердце.

- Жаль бедного: так бьется торопливо.

- Неужто впрямь небытия соседство,

- словно соседка глупая, болтливо?

- Нет, это август, упаданье яблок.

- Я просто не узнала то, что слышу.

- В сердцах, что собеседник непонятлив,

- неоспоримо грохнуло о крышу.

- Быть по сему. Чем кратче, тем дороже.

- Так я сижу в ночь упаданья яблок.

- Грызя и попирая плодородье,

- Жизнь милая идет домой с гулянок.

Ощущение чего-то важного и необходимого предстоящего совершенно отвлекает меня от интереса к бывшему, могущему составить книгу — в этом случае в «Совписе» ли, в «Ардисе» ли — мне художественно все равно.

Права ли я в моем предчувствии — Таруса мне ответит, а ты, Вася, решишь.

Снова думаю, как мучительная видимость вашего отсутствия лишила меня не вас, а многих прочих, видимо присутствующих.

Вот и минувший, ушедший к вам день был так ваш и с вами, что до ночи трепетала я чужака и пришельца. Этот воображаемый развязный гость, посягающий на замкнутость нашего круга, и сам понял свою неуместность и не дерзнул втесниться (и щели не было), так что теперь, под утро, с благодарностью вижу его проницательность и деликатность.

Правда, пока цветущий день еще за ставнями блистал, явились рабочие (из воспетых мной в стихотворении про «Гараж с кабинетом») за помойкой, снесли ворота до совершенной отверстости входа, до сих пор зияющей с опасным гостеприимством, раздолбали ящик с нечистотами, банками из-под пива (спасибо!) и щегольскими остатками «Winston»-ских упаковок и пообещали привезти новый ящик, железный. Спросонок, и от врожденного подобострастия, я им сразу же выдала гонорар.

Зато больше никто не вторгался в мой и ваш день.

В отсутствии ворот есть известное удобство для Пика, а ящик — что ж, Лида мне и говорила, что железный ящик далеко не всем писателям дают, не говоря уж об их вдовах.

(Не кстати, но все же: отбирание дома Бориса Леонидовича отсрочено с 1-го января до 1-го мая, а там видно будет.)

Подумала: а вдруг они все же вскоре приедут с ящиком или просто так? Не лечь ли поспать? Ведь и утро, и день я свободна провести в говорении вам вздора в хомяцкой независимости от того, свободны ли вы внимать моему вздору.

Все же как запасливо и изобретательно бедное сердце, если ему, в предписанных обстоятельствах, так легко и весело любить вас!

Спокойной ночи мне и вам счастливого вечера и дальнейшего времени!

Целую вас, мои милые.

Доброе утро, а у нас — смеркается. Сыплется снег, и стоит тот чудный убывающий цвет, всегда обольщающий и уверяющий, что нет другой Степаниды, кроме соседской собаки. Горят две елки, и высится железный ящик.

В утро, обещанное вам, вошел из снегопада путник. Поначалу люто я его встретила, а он совершенно хорош оказался, просто невмочь людям сносить в одиночестве ум, талант, жизнь эту, да еще в такие морозы. Именно — из людей, днепропетровский житель, инженер, перенесший рак, с хорошими и странными стихами и скорбными помыслами.

Но все же был до третьего часу: прозяб ужасно, и в электричках перерыв.

Опять из стишков: «Где мы берем добродетель и стать? Нам это не по судьбе, не по чину. Если не сгинуть… совсем — то устать все не сберемся, хоть имеем причину… Слева и справа — краса и краса, дым — сирота над деревнею вьется. Склад неимущества — храм без креста. Знаю я, знаю, как это зовется».

Дети — требуют есть.

Вася, ты спрашивал про рок-оперу Андрюши. Вполне чужеземная вещица. Множество Бадолянов в упоении.

Вообще, в отечестве расцвет мюзиклов — второй, столь бурный (в этом месте письма, вблизи шести часов пополудни, вошел Боря) расцвет после конца 30-х годов…

Прошло несколько часов. Все (кроме Битова) уже писали тебе, Вася.

Васенька! Маята! Я — уже лишь целую вас.

Ваша Белла

Они вам пишут! А я — готовлю и подаю! Но все, кто здесь, рядом, — безукоризненно прекрасны. Все снимались, и снимаемся, и пошлют.

Опять не успела рассказать — ну, сон, — до помойки, до ящика. Мне Васька и я снились в лагере: Ваське 4 года и 7 мес. срок, и мне — 4 года.

Ну, пока. Белла

Майя, Вася, дорогие, любимые, я дописываю эти строки на новом листе бумаги. Хочу донести до вас замечательную обстановку сегодняшнего вечера, стихийную Рождественскую обстановку, которая возникла буквально из ничего, но замечательную тем, что собрались сегодня прекрасные люди, которых вы так хорошо знаете и чьи подписи вы можете прочесть в этом письме: Владимовы, Тростниковы, Рейн, семья Пика — он, Бигги и Андреа и кто-то из французов и итальянцев, Битов и Людка Хмельницкая[421]. Сейчас пьем за ваше здоровье, на улице мороз в двадцать пять градусов, Переделкино, собаки, дети и на столе водка, баночное пиво, что мы так ценим, как вы знаете, и прочие разносолы. Что еще написать в эти минуты? Вчера был на дне рождения Жени Попова у него дома. Была горстка людей: Ерофеев с Вещей[422], Климонтович, Пригов и еще пара человек, тоже было очень мило. Все время вспоминаем вас. И на Новый год тоже: за новогодним столом пили рюмку за вас, и помнили, и любили.

Вася, если сможешь, передай новогодний привет от меня Бродскому Иосифу и Леве Збарскому. Еще раз целую. Сейчас Рейн допишет пару слов.

Борис

Продолжение письма. Е. Рейн — В. и М. Аксеновым

Василий, Майя, метут снега, душа больная, кривит <нрзб> брезжут; страна гудит, по сердцу режет пустынный вид двух ваших кресел. Ну, что? Ну, как? Кто ныне весел? Се кавардак? В Москве, в <нрзб> не схож ли, а? А в нашей норке все тишина.

Е.Р.

Дорогие Белла и Боря,

пишу второпях и очень по делу. Пожалуйста, попробуйте связаться с Ж. Поповым. Мы получили некий сигнал остановить публикацию второй части повести Козловского в «Конте». Это сделать не трудно, но, кажется, бессмысленно, все равно ведь у них: а) текст есть; б) «Конт» с первой половиной тоже; в) Козловский сам. Смягчит ли их этот ход? Максимов сказал сегодня, что есть две недели сроку, т. е. можно ждать до 15–16 февраля. Мы попробуем путь более срочной телефонной коммуникации, но если она не состоится, пусть Женька увидит Dave Satter'а[423] и даст ему знать их решение.

«Каталог» идет, в общем, полным ходом и, кажется, появится через месяц.

Вторая очень важная идея. Издевательства над молодыми писателями (особенно «Каталога») уже достигли такого уровня и угроза так велика, что здесь поговаривают о создании международного писательского комитета в их защиту. Пусть дадут немедленно знать, не повредит ли это.

Насколько я тебя понял, ты хочешь составить книжку для «Ардиса». Оформи это желание более отчетливо, и Карл с Эллендеей будут, мне кажется, счастливы. Думаю, что очень хороши были бы, кроме стихов, и разные фото, хохмы, Борины рисунки, какие-либо статейки (помнишь, «Крокодил») и т. п., чтобы возникла книга с «шумом времени».

Обнимаю Вас, второпях, рано утром летим в Новую Англию (жаль, что не в старую) лекции шарашить.

Целую

В.

P.S. Как дела у Андрея Битова, все ли в порядке?

P.S. Как вам без М.А.Суслова? Тяжело?

Дорогой Борька,

несколько дней назад говорил с Китом, и он мне сказал, что был у тебя, что Белла надолго в Тарусе. Малый не особенно разговорчивый, да еще и специфика наших контактов, но мне показалось, что он был очень доволен визитом к тебе. Между прочим, он хочет мне послать какую-то свою картину, но не знает, как это сделать. Может быть, ему ее у вас оставить, чтобы Пик забрал?

Вот настоящий друг, без него оборвалась бы основная жила коммуникации. Попов и компания не очень-то заботятся о контактах. Недавно до нас дошло, что они сейчас хотят «поменьше шума», а между тем совсем недавно после ареста К.[424] и обысков просили «побольше», что мы и делали. В общем-то бедных ребят можно понять: гэбэшкины паузы кажутся им основательным затишьем, хочется нормальной жизни, спокойной работы. Все это мы прекрасно помним и понимаем, но мне все-таки кажется, что когда зашло уже так далеко, что назад можно повернуть только с помощью основательной подлости, в том смысле, что уже не повернешь, тогда единственное, что может помочь, — контакты с внешним миром.

Доходили до нас слухи, что К. «колется» и что они готовят что-то вроде показательного процесса с «разоблачениями» в печати. Глупость, конечно, несусветная — идеология опять сама себя высечет, если, конечно, попутно не будет доказано, что К. грабил сберкассы. Что он может раскрыть — как передавал через кого-то свои сочинения? О.К. — на чью же голову падет позор?

Из Москвы через местную прессу все время сейчас поступают сенсации. Вот последняя самая замечательная: якобы В.И. Ленин через МХАТ уже объявил новый НЭП и скоро все будет.

Между тем у нас жуткий ударил Зуссман. Несколько дней назад расцвели, наконец, вашингтонские вишни, Cherry Dlossom, лучшее время года, парады, фестивали, и вдруг дикий колотун, все цветы облетели, и в народе пошли разговоры в том смысле, что «наши физики проспорили ихним физикам пари».

Мы живем тихо, если не считать бесконечных parties, но это, конечно, мало похоже на наши московские сборища, богемой здесь и не пахнет, я стараюсь максимально использовать время при Кеннан Институте для писания (вот вчера, например, дописал небольшой романчик), т. к. на будущий год, вероятно, такой лафы уже не будет, придется больше крутиться, чтобы зарабатывать на уровень жизни (вполне скромный), студентиков учить или лекции шарашить. Английские мои переводы до сих пор не готовы, да и трудно рассчитывать на хорошую продажу, вернее, глупо — это вопрос только удачи. Была идея создания шикарного русского журнала, но для этого нужен ни много ни мало, а миллион, а мистер Корейко пока не нашелся. Столь же вяло тянется дело с кинопакетом, куда меня пригласили и тоже уже затоваривается, затюривается. В общем-то, я не суечусь, убедил себя в том, что моя карьера уже сделана, повезет — хорошо, не повезет — перебьемся; в конце концов почему мне должно везти в чужом доме, сколько здесь своих ловцов удачи.

Здесь у нас сложилась уже небольшая русская среда, есть и американское общество, много бывших москвичей, в Вашингтоне, наверное, больше чем где-либо американцев, говорящих по-русски или как-то относящихся к России. Масса народу (знакомого) проезжает через город. Вот в субботу ждем, например, на ланч известных вам Крэга и Хойди, французов Вернье, японца Сузуки (все москвичи)[425]…

Я думаю, ты помнишь здешние музеи, вот это, в самом деле, great advantage, я иногда захожу по пути минут на 15–20, сижу перед картиной и балдею, как В.И. Чапаев перед газовой плитой.