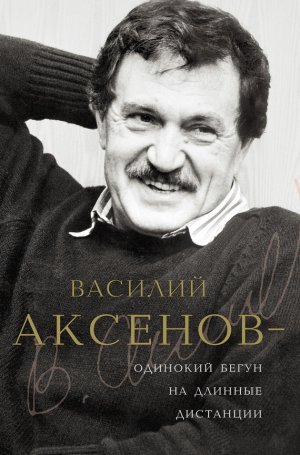

Василий Аксенов – одинокий бегун на длинные дистанции Есипов Виктор

Еще как верно и как просто!

Париж. Ноябрь 2011

Аркадий Арканов[33]

…Еще одним местом сборищ молодых и маститых писателей «левого» и «правого» направления был легендарный ЦДЛ. Центральный дом литераторов со знаменитым рестораном в Дубовом зале. В ЦДЛ я попал вскоре после того, как стал своим в «Юности». ЦДЛ находился рядом со зданием журнала, и в него официально впускали только членов Союза писателей и сотрудников редакций и издательств. Впервые меня привел туда художник из нашего журнала Иосиф Оффенгенден. И ЦДЛ стал моим домом, где я обедал, ужинал, играл на бильярде, сражался в шахматных турнирах… Ресторанные официанты, и особенно молодые официантки, относились к нам с плохо скрываемой симпатией. Позволяя время от времени питаться «в кредит».

Василий Аксенов однажды мне сказал: «Арканыч! ЦДЛ — удивительное место! Можно прийти туда голодным, без денег, без бабы, а уйти сытым, с десяткой в кармане и с симпатичной бабой. А можно прийти сытым, с полным карманом денег, с красивой бабой, а уйти голодным, без гроша в кармане и без бабы».

5 марта 1963 года исполнилось десять лет со дня смерти вождя — Иосифа Виссарионовича Сталина. Вечером 4 марта мне позвонил Вася Аксенов и сказал, что ему звонил кто-то из старых большевиков и попросил прийти в шесть часов вечера следующего дня на Красную площадь, где в это время начинался митинг с участием оставшихся в живых жертв сталинских репрессий. Этот «кто-то» уточнил, что выступать на митинге необязательно, но сам факт присутствия на Красной площади Василия Аксенова с его единомышленниками был бы очень желателен.

«Сходим, Арканыч?» — спросил Вася. «Давай, — согласился я. — А почему нет?»

И мы договорились без четверти шесть 5 марта встретитmся на площади Революции возле музея В.И. Ленина. Вася сказал, что позвонит «Гладиле» (Анатолию Гладилину), Юнне Мориц, кому-то еще…

Без четверти шесть в назначенном месте нас собралось девять человек — все молодые писатели и поэты. Неожиданно у здания Исторического музея остановился «Москвич», и из него вышел Евгений Евтушенко. Мы его увидели. Он нас не заметил. Евтушенко внимательно и сосредоточенно всматривался в толпу людей, следовавших на Красную площадь. Через три минуты он сел в машину и уехал. Мы переглянулись.

«Не решился», — сказал Аксенов. «Имеет право», — сказал Гладилин…

Без пяти шесть мы уже были возле Мавзолея Ленина. Шел мокрый мартовский снег. На площади собралось довольно приличное количество разного возраста людей. Никаким митингом не пахло. Зато обратили мы внимание на большое число фотографов, которые, не стесняясь, вплотную подходили к разным людям, в том числе и к нам, и в упор «щелкали», ослепляя вспышками. Ровно в шесть часов произошла торжественная смена караула у входа в Мавзолей. Еще минут пятнадцать мы ждали митинга. Митинга так и не было. И мы решили расходиться. С нами была поэтесса из Риги. Она просила, чтобы мы проводили ее до ГУМа, где она хотела купить что-нибудь для своего ребенка. И мы медленно по трое направлялись к ГУМу. Толя Гладилин, Юнна Мориц и я шли позади остальных метрах в пятнадцати. Когда мы подошли ко входу напротив станции метро, нас окружили три молодых человека и, показав серьезные удостоверения, строго предложили пройти в ближайшее отделение милиции. Нас ввели в комнату, где уже находился Вася Аксенов с пятью нашими приятелями. Короче говоря, вся наша девятка была задержана. Никаких объяснений. Никаких ответов на вопросы. Минут через сорок каждого в отдельности, называя фамилию, стали выводить на улицу. Меня вызвали последним и подвели к стоявшей у отделения милиции черной «Волге». Признаюсь, я почувствовал себя, мягко говоря, не очень комфортно. Открылась задняя дверца, и меня усадили рядом с сурового вида человеком. «Волга» тронулась. Куда меня везли? Не имел представления. Вспомнились рассказы старших товарищей об арестах в те «знаменитые» времена, и стало совсем не по себе. Немного согревала надежда на еще продолжавшуюся политическую оттепель… Я вытащил из кармана пачку «Дуката». «Не положено!» — жестко произнес сопровождающий. Машина остановилась напротив ресторана «Арагви» у большого здания. Между мной и «Арагви» величественно восседал на коне Юрий Долгорукий. И через несколько минут я был препровожден в большое помещение на последнем этаже, где уже находились остальные задержанные. В дверях стояла охрана. И снова — никаких объяснений, никаких ответов на вопросы. Юнна Мориц попросилась в туалет. «Ждите!» — сказал охранник. Через пять минут в помещение вошла вооруженная женщина в милицейской форме и повела Юнну в туалет. Я не помню, о чем мы говорили, было ли нам страшно. Скорее всего, превалировал молодежный интерес — чем все это кончится? Пытались шутить… около десяти часов вечера опять стали вызывать по фамилии и куда-то уводить. И опять моя очередь оказалась последней. Доставили меня в маленькую комнатку, где уже находились восемь моих друзей. За столом перед нами сидел русоволосый мужчина лет тридцати пяти, типичного вида комсомольский работник. Оглядев каждого из нас, он официальным тоном сказал: «Так. Вы стали жертвой готовившейся провокации. Желая предохранить вас от неприятных последствий, мы вынуждены были превентивно задержать вас. Возможно, это было нашей ошибкой. Но даже если это была ошибка, то это была СВЯТАЯ ошибка. Вы свободны. Извините».

В ушах до сих пор стоит выделенное им слово «СВЯТАЯ». Незабываемое словосочетание — «это была СВЯТАЯ ошибка».

Несмотря на извинение, уже через два дня в Секретариат Союза советских писателей пришло официальное письмо из соответствующих органов. В письме было сказано, что группа молодых писателей (поименно) клюнула на антисоветскую провокацию. Всех вызвали в Секретариат и песочили по полной программе. Кроме меня, потому что я еще не был членом Союза…

На сорок четвертом «ходу» моей жизненной партии судьба в лице Василия Аксенова предложила мне вариант, по которому я пошел, не задумываясь о последствиях, о вероятных жертвах в процессе развития этого варианта. Меня сразу привлекли красота, чистота, острота и сопричастность выдающимся деятелям нашей литературы. Все, что произошло потом, образовало одно понятие, именуемое словом «Метрополь». Сразу прошу ставить ударение в этом слове на первом «о» и не пугать с рестораном «Метрополь», где ударение ставится на втором «о»…

В один из дней приблизительно середины 1977 года в Центральном доме литераторов ко мне подошел Вася Аксенов, который для меня, и не только для меня, был безусловным лидером молодой советской литературы. Я очень дорожил нашими приятельскими отношениями (и дорожил ими до самой его смерти), хотя прошедшие годы и разводили нас географически… Так вот, Вася подошел ко мне и сказал: «Арканыч, мы готовим сборник произведений, которые по тем или иным причинам у нас не публикуются. Этот сборник мы передаем в ВААП (Всесоюзное агентство по авторским правам), и они предложат его для публикации за границей…»

Надо сказать, что ВААП тогда (конечно, не по собственной инициативе) изредка проводило хитрые проститутские акции: отдельные произведения или пьесы отдельных прогрессистов, «завернутые» по политическим или цензурным соображениям в СССР, продавались на Запад. ВААП получало за это валюту. Какие-то крохи скидывало авторам, и, таким образом, убивались два зайца: с одной стороны, можно было демагогически орать на весь мир — мол, какая у нас свободная литература, а с другой стороны, сгребалась какая-никакая валюта.

Аксенов назвал мне еще около дюжины имен, быть в числе которых всегда казалось мне большой честью. Были среди них Анатолий Гладилин и Фазиль Искандер, Георгий Владимов и Владимир Войнович, Белла Ахмадулина и Юнна Мориц, и Евтушенко, и Вознесенский, и Высоцкий, и Битов, да и многие другие были там. И вот через несколько дней я передал Васе рукописи двух моих (на то время лучших) рассказов: «И снится мне карнавал» и «И все раньше и раньше опускаются синие сумерки»…

Отдал и отдал. Не ожидал, не интересовался и не нервничал — не было оснований. Месяца через три Вася, Фазиль Искандер и Женя Попов показали мне отпечатанный экземпляр увесистого красивого сборника, в котором стояли и два моих рассказа. Не скрою — мне это было очень приятно и лестно.

В начале 1978 года я возвратился в Москву из длинной поездки по Сибири, и кто-то из моих друзей взволнованно сообщил: «Аркан! Тут такая история завернулась! По «Свободе» передавали твои рассказы из «Метрополя»! И по «Немецкой волне»! Уж не знаю, поздравлять или сочувствовать!»

После этого стали звонить многие. Кое-кто предупреждал о возможных неприятностях…

Неприятности последовали очень быстро. Появились гневные публикации в прессе, состояля пленум Союза писателей СССР, который дал однозначную оценку альманаху «Метрополь» как предательской, антинародной и антисоветской акции группы «так называемых» молодых писателей. Вроде бы я стал одним из «героев», но в то же время почувствовал себя немножко муторно: последствия могли быть весьма тяжелыми и для меня, и для моего сына, которому тогда было одиннадцать лет. В прессе появились угрозы: исключить всех участников из Союза писателей. Выслать к чертовой матери из страны, посадить…

В Центральном доме литераторов стало довольно противно появляться — указывали пальцами, подходили в пьяном и трезвом виде, особенно правоверные писатели, говорили: мол, как ты мог, с кем ты связался и т. п. Некоторые начали обходить стороной… Кое-кто втихаря поддерживал… Кое-кто говорил, что историю с альманахом не поддерживает, но разнузданное улюлюканье в наш адрес не одобряет.

Я не понимал только одного: почему разразился такой дикий политический скандал, если предполагалось передать альманах за границу официально? Вася Аксенов сказал мне, что ВААП потребовал исключить из состава участников двоих: писателей Юза Алешковского и Фридриха Горенштейна. «Мы категорически отказались, — сказал мне Аксенов, — а пока ВААП настаивал, а мы упирались, экземпляр альманаха каким-то образом оказался переданным за границу…»

С той «метропольской» поры прошло более трети века. Многих участников альманаха уже нет в живых, в том числе и Василия Аксенова, а мне порой не верится, что я был с ними в одной команде и все мы играли в одну игру…

Алексей Козлов

…Именно в Коктебеле я постоянно встречался с Аксеновым — вплоть до его депортации в 1980 году. Мы любили вдвоем ходить по горам, а главный маршрут был — вокруг Святой горы. Опять же, именно в Коктебеле, летом 1979 года он попросил меня прочитать, никому не показывая, рукопись недавно законченного «Ожога» — и добавил: «Хочу знать твое мнение, потому что один из героев, саксофонист Самсон Саблер, написан с тебя». Получилось, что эту рукопись, толстенную пачку из восьми сотен машинописных страниц, я прочитал одним из первых — закрывшись в своей хибаре, вместо того чтобы купаться или гулять. В романе был описан скандальный творческий вечер Аксенова в январе 1974 года в ЦДЛ, где выступил «Арсенал»[34] — Вася, как большой художник, присочинил в этот фрагмент, что меня хотят арестовать, но я бью кагэбэшника саксофоном по голове и… кровь на саксофоне! Все это я прочел в 79-м, а в 80-м Васю вместе с Копелевым и Войновичем выслали из СССР — в основном за его резко антикэгебэшный «Ожог», а не за «Метрополь». Еще находясь в Европе, в конце 1980 года, перед тем как перебраться в Америку, Василий прислал мне трогательную открытку с коротким стихотворением. Оно говорит о многом. В целях конспирации она была подписана просто «В и М» — то есть «Вася и Майя».

…От старожилов Коктебеля я узнал довольно-таки сложный маршрут до городка Старый Крым, когда-то столицы Крыма. К нему я и повел свою компанию — пешком через горы часа четыре. Передохнув и подкрепившись в городке, мы продолжили путешествие, поднимаясь в другие по ландшафту горы — к старому армянскому монастырю, от которого остались лишь развалины. А также легенда, что в давние времена в этих горах армянских монастырей было два — мужской и женский, километрах в двух друг от друга. В нарушение всех церковных правил между ними был прорыт подземный ход, чтобы монахи могли тайно встречаться с монашенками. И вот настали страшные для крымских христиан времена — турки, до той поры терпимые к иноверцам, решили очистить от них Крым (скорее всего, это было следствием одной из Русско-турецких войн). Турецкие солдаты раз за разом пытались взять монастырь штурмом, монахи, сколько могли, отбивались. А когда поняли, что турки вот-вот одержат верх, собрали главные монастырские реликвии и вручили одному монаху, чтобы он, бежав через подземный ход, спас их от поругания. Беглец вышел через лаз на свободу, добрался до леса, но там наткнулся на турок и погиб мученической смертью. Молва причислила монаха к лику святых, а место его гибели — к святым местам. На этом месте растет дерево, сплошь покрытое ленточками, привязанными к веткам. Их — обычно оторвав от своей одежды, — оставляют пришедшие к монастырю. При этом загадывают желание, мысленно обращаясь к монаху-мученику — оно, согласно поверью, должно сбыться. В тот же Старый Крым я ездил с Васей Аксеновым на его зеленой «Волге», а уже к монастырю мы поднимались пешком.

Еще один почти ритуальный для меня маршрут в Коктебеле — подъем на гору Волошина. На ее вершине находится могила Максимилиана Волошина. Прогулка туда и обратно занимает не более двух часов, и делать это лучше в часы заката — чтобы сравнить панораму гор с ее изображением на волошинских акварелях. До этого я считал, что крайне необычная гамма цветов, используемая художником в коктебельских пейзажах, выдумана им — и оказался неправ.

Из того, что запомнилось в тот период, особого внимания заслуживает появление «Арсенала» в Центральном доме литераторов на творческом вечере Василия Аксенова. Тогда Василий Павлович еще не был открытым диссидентом, каковым сделался позднее, став главным идеологом неподцензурного альманаха «Метрополь», написав книги «Ожог» и «Остров Крым», за что и был выслан из СССР в 1980 году. Советская власть всегда недолюбливала его за «левачество» и явное нежелание выслуживаться — в противовес основной массе советских писателей. Он был в числе тех, кого обругал Никита Хрущев на встречах с творческой интеллигенцией в начале 60-х. Но его крайняя популярность в СССР и место, которое он уже занял в истории нашей литературы, делали Аксенова до поры до времени «неприкасаемым». Пользуясь этим, он решил провести свой авторский вечер в ЦДЛ не просто с помпой, а с элементом скандала. Он позвонил мне, предложил поучаствовать с «Арсеналом» в этом мероприятии — и я с радостью согласился: нас сближали любовь к джазу, «стиляжное» прошлое, романтическая тяга к «штатчине» и, главное, неприятие всего тоталитарно-советского.

Несмотря на то что аппаратура, на которой начинал играть «Арсенал», была убогой и малочисленной, состояла, как говорится, «из палки и веревки», нам все-таки требовалось время, чтобы установить и настроить ее. Поэтому мы попросили Аксенова дать указания администрации ЦДЛ пустить нас внутрь заранее, часа за четыре до концерта. (Василий Павлович являлся членом Союза советских писателей, а это означало официальное признание и возможность использовать определенную власть, хотя бы в рамках ЦДЛ.) В оговоренное время мы прибыли со своими колонками-усилителями в святую святых ЦДЛ — актовый зал, смонтировали аппаратуру, начали настраиваться. И по ходу дела заметили, что половина мест в неосвещенном зрительном зале уже кем-то занята, хотя до начала вечера еще более двух часов. Приглядевшись, мы увидели совсем не ту публику, которая посещает ЦДЛ — в креслах сидели «дети-цветы»[35], те самые хиппи, которые просачивались на наши репетиции в ДК «Москворечье». Как им удалось в таком количестве проникнуть сквозь заслоны опытных дежурных ЦДЛ, куда даже в обычные дни невозможно было пройти без членского билета, — до сих пор не понимаю! Зато тогда я сразу понял: дело грозит скандалом!.. Он начал назревать уже с нашего появления на сцене: музыканты «Арсенала» выглядели и держались как типичные хиппи — в джинсе, длинноволосые, с особой манерой держаться и говорить (тогда советским людям образ хиппи был омерзителен в не меньшей степени, чем сейчас образ бомжа новому русскому). А к началу вечера тетеньки-билетерши обнаружили в зале присутствие хиппи — и побежали докладывать начальству. Дальше все произошло быстро: пришел главный администратор Дома и приказал срочно очистить зал. Приказ относился и к хипповой публике, и к нам. Я понял, что спорить бесполезно, мы смотали провода и вынесли аппаратуру с ударной установкой в фойе. Зал закрыли на ключ, а нас хотели выгнать на улицу. Но я сказал, что не могу нарушить уговор с Василием Павловичем, не дождавшись его. И намекнул товарищу администратору, у которого «под пиджаком наверняка были погоны определенного рода войск», что ему грозят неприятности, так как сам Аксенов будет недоволен. Скоро появился Василий Павлович и, узнав о сложившейся ситуации, дал администрации нагоняй. Нас без звука впустили в зал, мы снова все смонтировали и даже успели настроиться. После чего начался творческий вечер.

Состоял он из трех частей. Сперва по традиции на сцене выступил сам виновник торжества, сменяемый друзьями и коллегами, пришедшими выразить уважение писателю. Затем показали отрывки из художественных фильмов, снятых по сценариям Аксенова. Все это время я вместе с ансамблем слонялся по коридорчикам в задней части ЦДЛ или сидел в отведенной нам комнате. Там ко мне неоднократно «подваливал» один из администраторов Дома, некий Семиженов (в народе звавшийся, естественно, Семижповым), пожилой, лысоватый, крепкого телосложения отставник каких-нибудь спецвойск. По долгу службы он был обязан следить за тем, что происходит за кулисами. Но в тот вечер главной его тревогой было, конечно, что и как будут играть эти волосатые люди в таком приличном месте, как ЦДЛ? Ведь, в случае чего, нагоняй получит он, а не Аксенов. Когда он, взяв меня под ручку, мягко обратился с вопросом о том, что же мы будем играть, я понял, насколько его карьера зависит сейчас от меня. Мне даже стало его жалко, несмотря на его отношение к нам еще пару часов назад. Желая его успокоить, я сказал, что мы исполним отрывки из одной оперы — и он вроде бы удовлетворился ответом. Но полностью его тревоги не рассеялись: наша внешность уж больно не вязалась со словом «опера». Через какое-то время он вновь подрулил ко мне и спросил, как бы невзначай, не будет ли наша музыка очень громкой. Мне стало смешно, но виду я не подал, решил отделаться от Семиженова полуправдой: «Нет, что вы. Это будет совсем тихо. Правда, один раз будет очень громко. А потом опять тихо». (Дело в том, что одной из главных причин, по которой тогда набрасывались на рок-музыку, была ее громкость. Советские врачи даже доказали, что ее громкие звуки разрушительно влияют на спинномозговую жидкость и что-то еще.) Но мой ответ, видимо, не удовлетворил Семиженова. Незадолго до начала нашего выступления он еще раз подошел ко мне и сказал, что не чужд искусству и тоже был лауреатом — какого-то довоенного смотра. Оказывается, Аксенов, чтобы снять сомнения по поводу присутствия в Доме рок-музыкантов, сказал ему, что я лауреат международных конкурсов. А слово «лауреат» в советские времена имело смысл почти магический, за ним стояло нечто незыблемое, официальное, признанное. Так что фраза о лауреатстве была как бы скрытой просьбой «не причинить зла коллеге».

По окончании второй части вечера Василий Павлович объявил перерыв и сказал публике, что в третьем отделении выступит джазмен Алексей Козлов и его ансамбль «Арсенал». Народ ринулся в буфет, а мы взялись за отлаживание аппаратуры на сцене. И когда вышли играть, я увидел, что в зале, особенно в первых рядах, расположилась пожилая респектабельная публика, далекая от джаза, не говоря уже о джаз-роке. Впервые в моей практике надо было играть «не в своей тарелке» — чувство не из приятных. Мы начали, как могли, и… произошло неожиданное: после первой пьесы солидную писательскую аудиторию как ветром сдуло, на ее места мигом устроились хиппи, которые дожидались своего часа в закутках ЦДЛ. Концерт пошел, как было намечено: мы сыграли ряд композиций, хитов джаз-рока, затем перешли к исполнению фрагментов из рок-оперы «Jesus Christ Superstar»[36]. И вот здесь образовалась проблема. Стоящий за кулисами тов. Семиженов, осознав, что его подставили, начал подавать мне знак «Давайте заканчивать!». Я пришел в ужас: Аксенов сидел в зале, другой поддержки у меня не было, а исполнить оставалось еще три-четыре арии. Я стал тянуть время, делая вид, что не замечаю знаков администратора, но долго так продолжаться не могло. Дирижируя ансамблем, показывая в ответственных местах, где кому вступать, я стоял спиной к залу, лицом к невидимому из зала Семиженову. Кульминация противостояния попала на арию Иисуса в Гефсиманском саду. Видимо, напряжение в зале и на сцене передалось Семиженову: он приступил к решительным действиям, начал задергивать занавес. В ответ я попытался применить… технику гипноза. Как только он, держась за занавес, делал шаг, чтобы его задернуть, я вместо дирижирования делал мощный пасс двумя руками в его сторону, мысленно внушая Семиженову: «Стой!». Он, как ни странно, замирал. Затем, опомнившись, повторял попытку, а я усилием воли и взмахами рук останавливал его. Это позволило доиграть все намеченное до конца, хотя из зала это смотрелось видимо странно и даже комично — будто я дирижировал кем-то за кулисами. Позднее Аксенов описал этот концерт в романе «Ожог», где, как и положено большому писателю, напридумывал массу ярких деталей и подробностей, а меня вывел под именем Самсона Саблера, одного из героев книги. Но название ансамбля «Арсенал» оставил без изменений — так мы попали в историю антисоветской литературы.

А в 1979 году, когда ансамбль был на гастролях во Владимире, туда приехал Василий Аксенов, чтобы взять у меня интервью, на основе которого он собирался написать статью для журнала «Смена» и таким образом укрепить официальный статус «Арсенала» — что в результате и произошло. Василий тогда придумал для этой статьи заглавие, которое позже я не раз использовал, называя так свои телепрограммы, радиопередачи и даже книгу, — «Джаз, рок и медные трубы».

И еще один дорогой подарок сделал мне Василий Аксенов — посвятил мне стихотворение, позднее включенное им в сборник своих произведений.

Первое выступление нового состава ансамбля «Арсенал» состоялось в «Форте»[37] 9 июля 2009 года в день похорон Василия Аксенова. Панихида проходила в Центральном доме литераторов. Гроб стоял на той самой сцене, где в январе 1974 года прошел скандальный творческий вечер Васи, в котором участвовал созданный мною за три месяца до этого «Арсенал». А в этот день вдоль улицы Герцена от площади Восстания до ЦДЛ медленно двигалась очередь пришедших проститься с любимым писателем, символом «шестидесятников». Это были немолодые, суровые люди, закаленные жизнью в соцлагере. Аксенов своей смертью объединил их на один день в нечто цельное, не разбавленное обывателями и партфункционерами.

Для меня Василий Аксенов всегда был своим, джазменом, и не в узком музыкальном смысле, а в общечеловеческом. Он обладал даром импровизации, потрясающим чувством драйва, был абсолютно независимым от догм и властей, органически не терпел приспособленцев и не мог быть частью толпы. А наследие Аксенова по стилистическому многообразию сравнимо с тем, что сделал в джазе не раз упомянутый мной Майлз Дэйвис[38].

Думаю, среди известных советских писателей послевоенного поколения вряд ли кто перенес в детстве психологические травмы, подобные описанным в последней книге Василия Аксенова «Ленд-лизовские». То, что все дети, родившиеся в 30-е годы, в одночасье повзрослели 22 июня 1941 года, уже не раз отражено в литературе и кинофильмах советского периода. Но так остро, как в книге Аксенова, это, мне кажется, не передал никто. Главное же, что Василий, после всего, что сделала советская система с ним и его близкими, нашел душевные силы простить эту власть, встать поверх ненависти. В своих последних интервью он прямо говорил, что всегда мечтал вернуться в Россию. Он осуществил эту идею, обосновавшись в квартире в высотке на Котельниках. Позже он приобрел дом в Биаррице, но последние годы провел в Москве, врастая в культуру, абсолютно для него новую, с иным языком и эстетикой. Для писателя-эмигранта это был подвиг — переосмыслить жизнь и возродиться для нового российского читателя на новом творческом витке.

Я помню, как Аксенов позвонил мне в один из первых приездов в Москву, где-то в конце 80-х, на волне горбачевской перестройки, и попросил отвезти в Серебряный Бор. У него еще не было в России собственного автомобиля, а у меня уже были «Жигули». В летний воскресный день мы поехали по Хорошевке, но перед въездом в Серебряный Бор дорога оказалась перекрытой ГАИ. Мы оставили машину неподалеку от шлагбаума, пешком перешли то, что условно можно назвать мостом, и очутились в Серебряном Бору. В советские времена там, наряду с домиками местных жителей, возникли дачные участки, где разрешали селиться только известным ученым и писателям, а также генералам и партийным функционерам. И это место стало типично советским «блатным» поселком.

Я не понимал, почему Вася попросил привезти его сюда. Но едва мы вступили на первую улочку между дачными заборами, он объяснил, что, живя в Вашингтоне, работал над романом «Московская сага», в котором действие разворачивается в огромном доме в Серебряном Бору, где выросло несколько поколений известной семьи, пережившей все повороты советской истории. Работая над романом, Василий мысленно представлял, как выглядит этот дом. Мы долго бродили по поселку, но Аксенов никак не мог найти хоть что-то похожее на его вымысел. И вдруг, указав на двухэтажный деревянный особняк, стоящий за забором на большом участке, воскликнул: «Вот этот дом! Таким я себе его и представлял!». Он сразу успокоился, и мы уехали.

Прилетев в Москву в начале 90-х, Вася попросил меня сводить его в типичное «злачное место», где проводит время молодежь. Ему необходимо было понять тех, кому предстоит жить в новой России. Тогда одним из таких мест была дискотека «Ред зон» в районе спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском шоссе. Сам я в «Ред зон» ни за что не сунулся бы, поскольку там собиралась «урла» из Подмосковья и можно было оглохнуть от грохота совковой «попсы». Но для Васи я решился… В громадном бывшем цеху какого-то предприятия стояли подсвеченные софитами высокие узкие клетки из прозрачного плексигласа. В каждой из них извивались голые девушки. Василий, увидев это, слегка обалдел и сказал, что даже в Америке такое невозможно.

Первые визиты в Москву принесли ему, как мне показалось, массу разочарования, несмотря на горячий прием, оказанный старыми друзьями и литературно-театральной общественностью. Особенно его поразили обилие вещевых рынков, «челноки», наперсточники, карманники, кидалы и, конечно, рэкет, «крышевания», заказные убийства и бандитские разборки прямо на улицах города. По-моему, именно он выдумал термин для всего этого — «караванный капитализм». Тем не менее Аксенов преодолел разочарование и углубился в познание культуры, ушедшей в подполье гораздо более глубокое, чем при большевиках. И довольно быстро освоился в этом пространстве… К слову, аксеновская способность к всепрощению помогла и мне избавиться от ненависти ко всему советскому хрущевско-брежневских времен. (Простить или забыть сталинизм невозможно. Он — за рамками человеческой морали, он, скорее, проявление высших сил Зла.)

…Сидя на сцене ЦДЛ у гроба и предаваясь воспоминаниям, я дожидался последнего оратора, поскольку с Борей Мессерером, который вел церемонию, был уговор, что в самом конце я выйду и сыграю, завершу прощание коротким джазовым фрагментом. Когда начал говорить выступающий последним писатель Александр Кабаков, я прошел в комнату, где оставил саксофон, и, встав с ним за кулисой, стал ждать, когда Борис Мессерер объявит меня. После чего направился к микрофону, но тут произошла заминка: оказалось, вдоль занавеса за постаментом с гробом к микрофону пробирается неожиданно приехавший Евтушенко. Мы с Борей переглянулись, он пожал плечами, и я отступил в глубь сцены, дав Евтушенко выступить. А Женя вместо краткой прощальной речи, сначала прочел свое стихотворение, а затем сделал длинный доклад с анализом творчества Аксенова. В общем, концовка панихиды оказалась затянутой. Я все-таки сыграл короткий фрагмент из любимой Васей баллады Телониуса Монка «Round Midnight»[39] — на этом церемония закончилась.

После панихиды траурная процессия двинулась на Ваганьковское кладбище, а я направился в клуб «Форте» на первый концерт нового состава «Арсенала». Таким, полным волнений, выдался для меня день 9 июля 2009 года.

7 октября 2010 года во «Дворце на Яузе», что у метро «Электрозаводская» (бывшем «Телевизионном театре», незадолго до этого начавшем новую жизнь), состоялся концерт «Аксенов-джаз». Его задумал, организовал и провел Владимир Каушанский — один из немногих оставшихся в строю джазовых критиков, умеющих общаться с большой аудиторией, делать краткие комментарии об исполняемой музыке, представлять выступающих. Концерт был литературно-джазовым, поскольку в нем приняли участие не только джазмены, но и писатели, а также актеры, дружившие с Василием Павловичем. В зале собралась публика преимущественно из людей старшего поколения, поклонников Аксенова. Вновь, как и на его похоронах, меня поразило исходившее от них (и объединявшее этих людей) горькое и мужественное осознание того, что 60-е годы были замечательным временем, несмотря на горечь разочарований, откат к сталинизму и необходимость вести двойную жизнь.

29 ноября 2010 года ушла из жизни Белла Ахмадулина. Зная, что мы с ней многие годы были близки по духу, мне в тот же день позвонили с нескольких радиостанций и телеканалов с просьбами о коротких интервью по этому печальному поводу. Во время одного из них мне вдруг пришла мысль, что наше поколение нужно называть не «шестидесятниками», а «обманутым поколением». Еще точнее: «обманувшимся». После хрущевских разоблачений культа личности, амнистии политзаключенных и ряда других обнадеживающих действий власти — многим, и мне в том числе, показалось, что наконец-то при социализме жизнь станет свободнее. Эта вера вызвала всплеск творческих сил в жизни страны, особенно заметно — в области культуры. Засияли имена Ахмадулиной, Аксенова, Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, Окуджавы, Гладилина. Но после одиозных встреч Хрущева с творческой интеллигенцией наступило разочарование. Часть писателей и поэтов стала делать вид, что согласна с партийной идеологией, хитрить, чтобы выжить, внутренне не отходя от своих убеждений. Я говорю это лишь для того, чтобы было понятнее, как сложно пришлось тем, кто ни разу не сфальшивил. Ими были, на мой взгляд, лишь двое: Белла Ахмадулина и Василий Аксенов.

Владимир Войнович

Нас объединяли возраст и общность судьбы

Поздний возраст — это сомнительный подарок судьбы, когда все чаще приходится писать некрологи и воспоминания об ушедших. А тех, с кем жил рядом, работал, встречался, выпивал, вел разговоры «за жизнь», дружил и враждовал, ушло уже в иное измерение столько, что если даже вскользь упомянуть, сложится не одна страница. И все меньше остается тех, кому будет что вспомнить о задержавшемся дольше других.

С Васей Аксеновым меня объединяли возраст и общность судьбы. У него были репрессированы оба родителя, у меня только отец, но и этого было достаточно, чтобы осмысление действительности началось рано и развивалось в определенную сторону. Мы с детства стали постигать истину, что советская власть не лучший из всех возможных способов управления государством и организации жизни народа.

В 1960 году я, будучи начинающим литератором, еще практически не печатался и, естественно, следил не только вообще за современной литературой, но и главным образом за достижениями опередивших меня молодых писателей. К тому времени Анатолий Кузнецов слыл уже маститым писателем, Толя Гладилин, будучи на три года младше меня (а тогда три года разницы в возрасте еще казались вполне ощутимыми), напечатал две нашумевшие повести, и со своими «Коллегами» выступил Василий Аксенов. А я еще был никем. Я вчитывался в тексты своих преуспевших сверстников, пытаясь понять, есть ли у меня шанс дотянуться до их уровня. Но вот, наконец, в «Новом мире» вышла моя повесть «Мы здесь живем», публика меня заметила, критики тоже не обошли вниманием: ругали, хвалили, вставили в «обойму» имен, перечисляемых в многочисленных статьях о современной литературе. Мне захотелось поближе познакомиться с состоявшимися до меня, и, увидев однажды в ресторане Дома литераторов Аксенова и Гладилина, я присел к ним за столик, представился и сказал: «Ребята, хочу с вами дружить». На что Гладилин отреагировал недоуменным взглядом, а Аксенов великодушно-иронической фразой: «Ну что ж, похвальное намерение». После чего дружба осуществилась, но нельзя сказать, чтобы очень уж тесная. Тесно продолжали дружить Аксенов с Гладилиным и та группа, которую Василий описал в романе «Таинственная страсть». Но все-таки мы жили рядом, по соседству забегали друг к другу, собутыльничали в ресторане ЦДЛ и помимо. Я в те годы выпивал крепко, но не когда работал. Однажды писал рассказ, который мне трудно давался. Писал, не пил, злился, предвкушал, что вот закончу и тогда уж ни в чем себе не откажу. Закончил рассказ, понесся в ЦДЛ, а там ресторан полупуст, ни одного знакомого лица, а я пить в одиночку совсем не умел. Вдруг навстречу Аксенов, с каким-то незнакомцем. Я обрадовался:

— Вася, почему бы нам не выпить?

А он:

— Извини, старик, завязал.

Кажется, это был исторический момент, когда он «завязал» практически навсегда. Последние годы позволял себе сухое вино в умеренном количестве. А тогда очень меня огорчил. Он отказался, а незнакомец сказал:

— Давайте, я с вами выпью.

И мое возражение, что я не привык пить с незнакомыми, легко парировал:

— Выпьем, познакомимся.

Так я познакомился с бывшим работником уголовного розыска и тогда только начинавшим писателем детективов Николаем Леоновым. Милицейскую зарплату он уже потерял, а гонорары были еще впереди, поэтому пока рассчитывал на «халяву». Впрочем, знакомство наше одной выпивкой ограничилось, потому дальше и рассказывать нечего.

Хотя судьбы наши поначалу были похожи, потом мы жили очень по-разному. Васю с юности манили Америка, джинсы, джаз, вообще Запад, доступной разновидностью которого были во времена нашей молодости прибалтийские столицы, в первую очередь Таллин. Делая в литературе первые шаги, Аксенов, Гладилин и другие авторы «Юности» равнялись на какие-то западные образцы, и когда возникла возможность бывать на западе, охотно ею пользовались, а «новомирцы» Владимов, я и, само собой, «деревенщики» учились у русских классиков, Платонова ценили выше Хемингуэя, джинсами и джазом не увлекались. Когда многие уже побывали на Западе, я туда никак не стремился, что могу объяснить не посконным патриотизмом, а общей недоразвитостью и отвращением к обязательному прохождению через идеологические комиссии, где кандидату на выезд предстояло отвечать на дурацкие вопросы о том, из скольких пунктов состоит моральный кодекс строителей коммунизма, когда состоялся какой-то съезд КПСС и как фамилия генерального секретаря компартии той страны, куда собираешься ехать.

В конце шестидесятых годов, с ареста Синявского и Даниэля[40], начались события, неизбежно приведшие нас в диссидентство. Васиным Рубиконом оказался альманах «Метрополь», затеянный им совместно с Виктором Ерофеевым и Евгением Поповым. Тут между нами пробежала жирная кошка. Мне в альманахе места не нашлось, поскольку его создатели, надеясь обмануть советскую власть своей мнимой лояльностью, никого из литераторов, исключенных из Союза писателей и числившихся в диссидентах, в свою компанию не пригласили. Неприглашенными оказались Лидия Чуковская, Лев Копелев, Владимир Корнилов, Георгий Владимов и я. Основатели альманаха, включив в число своих авторов тогда практически непечатавшихся Высоцкого, Сапгира, Горенштейна и прочих, считали свою затею смелой, а я ее счел конформистской, что и высказал одному из метропольцев. Сейчас те наши разногласия, может быть, выглядят несерьезно, но тогда многое воспринималось болезненно. Тем не менее, когда Аксенов улетал в Америку, я был среди провожавших его в Шереметьево, а потом уже, когда и сам оказался за границей, мы наши дружеские отношения восстановили. Из времени, проведенного в эмиграции, один год я прожил в Вашингтоне или, как Васины друзья шутили, в Васингтоне, там мы часто общались вдвоем и в составе тамошней эмигрантско-литературной компании. Потом я несколько раз приезжал в Вашингтон и, бывало, останавливался у Аксеновых, а Вася и Майя, когда первый раз приехали в Москву и еще не имели собственной крыши, жили у меня в Астраханском переулке, где я получил квартиру взамен той, что оставил, отправляясь в эмиграцию.

Надо сказать, что дружба наша, продолжаясь много лет, не была слишком тесной, потому что наши литературные вкусы и пристрастия не совсем совпадали. Собственно, о литературе мы с ним никогда не говорили, не обменивались текстами, не выясняли мнения друг друга о том, что писали. Поэтому, вернувшись из эмиграции, мы, продолжая относиться друг к другу вполне дружелюбно, встречались и общались крайне редко.

То, что мы с Аксеновым представляли в литературе разные направления, было очень заметно и наводило некоторых критиков на ложные выводы. В 2004 году я был председателем жюри Букеровской премии, а Аксенов с его романом «Вольтерьянцы и вольтерьянки» одним из номинантов на премию. Какой-то критик, оценивая шансы шести претендентов, попавших в шорт-лист, написал в своем прогнозе, что при данном председателе жюри у Аксенова нет никаких шансов. Теперь я могу признаться, что при первом чтении у меня к роману Аксенова было много претензий и я сомневался даже, стоит ли его включать в короткий список. Но на первом же заседании другие члены жюри дружно выступили за Аксенова, и я понял, что у меня нет достаточных аргументов для возражений. К следующему заседанию я перечитал роман. Нашел в нем больше достоинств, но все еще сомневался. Но и на этот раз все члены жюри высказались за роман, и было бы глупо мне, единственному, выступить против. Потом председатель Букеровского комитета Игорь Шайтанов[41], принимавший участие в нашем заседании, но не голосовавший, заметил: вот как я ловко настроил членов жюри на полное единодушие по кандидатуре Аксенова, хотя на самом деле все было наоборот.

Букеровская церемония, как всегда, сочеталась с торжественным ужином, на котором главными гостями были номинанты, вошедшие в шорт-лист. Председатель жюри должен назвать лауреата в конце ужина. Аксенов за столом оказался рядом со мной и иногда бросал на меня пытливые взгляды. Но я себя не выдал до тех пор, пока мне не дали слово.

Честно говоря, я даже не ожидал, каким подарком станет премия для лауреата. Оказалось, что он, один из самых знаменитых русских писателей, не имел до того ни одной литературной премии, а теперь был счастлив, что наконец-то отмечен. И я был рад, что жюри выбрало именно его.

Повторюсь. Мы с Аксеновым, несмотря на схожесть судеб и многолетнее товарищество, не были литературными единомышленниками. Мне в свое время нравились его рассказы «На полпути к Луне», «Дикой», «Завтраки сорок третьего года», «Товарищ Красивый Фуражкин», некоторые главы «Ожога», «Остров Крым», но были и тексты, которые оставляли равнодушным. И «Вольтерьянцев» я не отношу к аксеновским вершинам, но все-таки по совокупности он заслужил право на национальное признание, подтверждением чего и стала для него Букеровская премия. Хотя совокупность при ее присуждении обычно не учитывается.

Один из рассказов Аксенова назывался «Жаль, что вас не было с нами». Перефразирую: как жаль, что его уже нет с нами (хотя жалеть, что мы еще не с ним, пока воздержусь). Он любил повторять выражение в переводе с английского: умереть значит присоединиться к большинству. Он уже присоединился, а нам еще предстоит присоединиться к нему. Или как писал Окуджава: «Ненадолго разлука — всего лишь на миг, а потом отправляться и нам по следам по его по горячим»…

Бенедикт Сарнов

И тут Вася сказал…

7 ноября 1961 года мы с женой, вопреки установившейся традиции, оказались в несколько необычной, не совсем своей компании.

«Своей» для нас в то время была прочно сбившаяся компания друзей по «Литгазете», в которой мы — кто штатно, а кто внештатно — тогда работали. И так уж повелось, что на праздники все мы неизменно собирались у кого-нибудь из нас, чьи квартирные условия это позволяли.

Сборища эти были шумными, многолюдными. Звенели бокалы. Произносились длинные витиеватые тосты. Пел Булат первые, самые ранние свои, только что родившиеся песни. И там же появились и первые их магнитофонные записи. (Один из «литгазетцев», Юра Ханютин, уже обзавелся тогда собственным, тяжеловесным, неуклюжим магнитофоном «Днепр». Вот на нем эти булатовские песни и были впервые записаны.)

Неизменными участниками этих сборищ были ближайшие мои друзья — Эмка Мандель, Володя Корнилов, Боря Балтер, Лазарь Лазарев, Стасик Рассадин, Инна Борисова…

А в тот праздничный вечер 1961-го, о котором я сейчас вспомнил, компания, в которой мы с женой оказались, была другая. И не такая многолюдная, и не такая «своя»: Толя Гладилин с женой (именно у него на квартире мы тогда и собрались), Вася Аксенов с Кирой, Стасик Рассадин с Алей и Юра Овсянников (с ним мы и вовсе были тогда едва знакомы).

Затащил нас в эту компанию Стасик, который как раз в это время ушел из «Литгазеты» в «Юность» и сразу сдружился с любимыми авторами этого журнала. А что касается Васи Аксенова, то в него он просто влюбился.

В том, что «литгазетские» наши сборища запомнились мне гораздо лучше, чем это, нет ничего удивительного. И вышло так не только потому, что они были постоянной краской тогдашней моей жизни, а это — коротким и, по правде сказать, довольно-таки случайным эпизодом.

Тут дело было еще в том, что в тех «литгазетских» наших сборищах было гораздо больше острого, яркого, выразительного, а потому и прочно врезавшегося в память.

Взять, например, хоть такой эпизод.

Оказавшийся в нашей компании Михаил Матвеевич Кузнецов («Михмат», как все его звали) вспомнил свою ифлийскую юность и разговор, который зашел однажды меж сокурсниками в их студенческом общежитии. Речь шла о том, как каждый из них представляет себе свое будущее, кем хотел бы стать, чего достичь в жизни. Кто-то сказал, что хотел бы стать поэтом. Кто-то — что мечтает о научной карьере и в будущем видит себя профессором. А один из однокурсников Михмата — Шурик Шелепин — твердо и уверенно объявил:

— А я буду секретарем ЦК.

В то время, когда Михмат рассказывал нам об этом их давнишнем разговоре, Шурик Шелепин («Железный Шурик», как все его тогда называли) был уже членом Политбюро и поговаривали, что вот-вот станет Первым (и даже не Первым, а Генеральным) секретарем ЦК. Что дало мне повод тут же выскочить с тостом:

— Так выпьем же за нашу прекрасную страну, в которой все мечты сбываются!

Не могу забыть еще и такой эпизод из тогдашних наших праздничных посиделок.

В неожиданно вспыхнувшем политическом споре кто-то из нас позволил себе непочтительно выразиться о руководителях французской Компартии — Жаке Дюкло[42] и Марселе Кашене[43]. Услышав это, жена моего друга Лазаря Ная заплакала. Ее отец был старым коминтерновским работником, и в их семье сохранялся не то чтобы культ, но, скажем так, — пиетет по отношению к этим старым вождям мирового коммунистического движения, и стерпеть оскорбительного, глумливого тона по отношению к этим своим кумирам Ная не смогла. И тут к ней подсел, слегка, конечно, уже поддавший, Дезик Самойлов и, погладив ее по голове, сказал:

— Плачь, девочка, плачь! Кто еще поплачет об этих мерзавцах!

Ничего похожего на то, что происходило на «гладилинском» нашем застолье, я вспомнить не могу. Собственно, я вообще ничего не могу о нем вспомнить.

Кроме одной реплики Васи Аксенова.

В какой-то момент, встав из-за стола и подойдя к окну, за которым сеялся с самого утра зарядивший и ни на минуту не прекращавшийся унылый осенний дождь, он с нескрываемым удовольствием и даже не без некоторого злорадства произнес:

— А праздничная демонстрация у большевиков сегодня, надо полагать, провалилась.

Высказать ту же мысль и даже с тем же эмоциональным настроем мог тогда, наверно, каждый из нас. Но придать ей такое стилистическое, словесное оформление («у большевиков») мог только он, Вася.

На одной из знаменитых хрущевских погромных «встреч руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции» особенно круто досталось Аксенову и Вознесенскому. О том, как все это было, я во всех подробностях узнал тогда от них самих.

Поэт, как сказала Марина Цветаева, издалека заводит речь. В точном соответствии с этой формулой, Андрюша Вознесенский, когда его позвали на трибуну, начал свое выступление так:

— Я, как и мой великий учитель Владимир Маяковский, не член партии…

Дальше он, естественно, собирался сказать, что, как и его великий учитель, он всей душой, всем сердцем… Ну, и так далее…

Замысел был хорош. Одна только была у него ахиллесова пята: он не учитывал бешеного, взрывного темперамента Никиты Сергеевича Хрущева. Не дав Андрею развернуть замысленный им элегантный ораторский прием, Никита прервал его:

— Ах, не член? Не член партии? Да?.. И ты этим гордишься, да?.. Ну, так вот, на тебе паспорт — и езжай к своим заокеанским хозяевам!..

С Васей Аксеновым вышло примерно так же. Оказавшись на трибуне, он начал с того, что его отец, старый коммунист, был несправедливо репрессирован, отсидел семнадцать лет в сталинских лагерях… Вероятно, дальше он собирался выразить свою благодарность партии и лично Никите Сергеевичу за то, что они разоблачили культ личности Сталина, восстановили ленинские нормы партийной и государственной жизни и вернули ему отца. Но Никита Сергеевич и тут не стал дожидаться окончания этой сложной риторической фигуры. Прервав бедного Васю на полуфразе, он заорал:

— А-а! Так ты, значит, мстишь нам? Да? Мстишь за отца?!

Вася так ошалел от этого неожиданного обвинения, что, стоя перед микрофоном, только и мог тупо повторять:

— Кто мстит-то?.. Кто мстит-то?..

Это мне рассказал Андрей, который во время Васиного выступления еще сохранял чувство юмора. Что касается самого Васи, то он, рассказывая мне об этом, только закрывал в ужасе глаза, вспоминая, каково ему было стоять на трибуне, когда весь президиум в полном составе, главные люди государства, налившись багровым румянцем, стали улюлюкать и материть его, продолжая травлю, начатую паханом.

Зимой 1965 года мы со Стасиком Рассадиным вдвоем поехали в Дубулты, чтобы всласть поработать. Месяц спустя там собралась уже целая наша колония: к нам присоединились Аксенов, Войнович, Фазиль Искандер, Боря Балтер…

Именно там Войнович прочел нам первые главы своего «Чонкина»[44], от которых мы со Стасиком пришли в восторг и довольно шумно этот свой восторг выражали, чем, как вскоре выяснилось, вызвали у Васи некоторую ревность.

— Вот присяду как-нибудь к подоконнику, — хмуро сказал он нам однажды, — и тоже напишу что-нибудь замечательное.

А на другой день, заглянув в комнату Стасика, где мы работали, снял с книжной полки привезенный Стасиком из Москвы томик В.В. Розанова, повертел его в руках, поставил на место и задумчиво сказал:

— Бляди! Какую страну загубили!

Не выходя из состояния этой задумчивости, вернулся к себе и, «присев к подоконнику», быстро, без помарок, написал — и в тот же вечер прочел нам — один из лучших своих рассказов: «Победа».

Весной 1990 года мы с женой оказались в Америке, в Вашингтоне. И радостно встретились там с друзьями, с которыми уже и не чаяли увидеться на этом свете. С Войновичами, которые, собственно, и устроили нам эту поездку, мы уже пообщались раньше, дважды побывав у них в Мюнхене. А с Аксеновыми за минувшие десять лет их эмиграции встретились впервые.

Были и другие, не такие бурные, но тоже радостные встречи с бывшими москвичами, волею обстоятельств ставшими «американцами».

Встретились мы и быстро сблизились и с некоторыми из «американских русских», с которыми в прежней, доамериканской их жизни, нам встречаться не приходилось, хотя имена их нам были знакомы. Самым впечатляющим из этих новых знакомств было знакомство с хорошо нам известным по «вражеским» радиоголосам югославским философом русского происхождения Михайло Михайловым, который сразу, с первой же нашей встречи, стал для нас Мишей.

Встречались мы тогда — и со старыми нашими друзьями, и с новыми знакомцами — практически ежедневно, и немудрено, что все эти встречи вспоминаются мне как некий единый поток непрерывно длящегося праздника.

Все — кроме одной.

Эта единственная из тогдашних наших встреч, стоящая в моей памяти отдельно от всех прочих, случилась на Пасху.

Обстоятельство для меня не больно существенное. Но в этом случае оно важно для моего рассказа.

Собраться мы должны были — и собрались — у Аксеновых. Мы — это Войнович и я с женами, Миша Михайлов с женой и только что приехавшей из Москвы тещей, Илья Левин (тоже из новых наших знакомых, «американских русских»), Элендея Проффер.

В аксеновский таун-хауз все мы явились вовремя, без опозданий. Опоздали только хозяева. Это, впрочем, было оговорено: Вася и Майя заранее предупредили нас, что могут задержаться, поскольку сперва поедут в церковь и не знают, когда закончится пасхальная служба.

Ждать их нам особенно долго не пришлось, явились они вскорости, но в каком-то странном, совсем не праздничном настроении. Особенно мрачен был Вася.

Причина этой его мрачности, как тут же выяснилось, была такая.

Обратившись в православие, Вася сблизился и даже подружился с местным священником (мне помнится, что фамилия его была Потапов). А в тот день он узнал, что этот его друг и духовный наставник принял и даже обласкал только что прибывших в Вашингтон наших фашиствующих «неославянофилов», «руситов», как они себя называли — Куняева, Олега Михайлова, Бородина, еще кого-то, сейчас уже не помню, кто был в этой их зондеркоманде.

Вася был по этому поводу в растрепанных чувствах и твердо сказал, что на своей дружбе с Потаповым ставит крест.

Мы его, как могли, успокаивали, утешали, говорили, что американский священник вовсе не обязан знать, что представляют собой эти явившиеся к нему с визитом наши черносотенцы. Но Вася был неумолим. Нет, дружбу его с Потаповым после того, что случилось, уже не восстановить.

И мрачно заключил:

— Перейду на хуй в католичество.

В Васином романе «Остров Крым» есть одна замечательная, на первый взгляд не слишком существенная, даже совсем не существенная, а на самом деле очень многозначительная подробность. Отец главного героя романа Арсений Лучников-старший, «один из немногих оставшихся участников Ледяного Похода», а ныне — один из самых влиятельных людей на «острове», миллионер-коннозаводчик, которому сулят даже должность Председателя Временной Думы, то есть практически крымского президента, «лет десять назад, когда бурно разрослись в Восточном Крыму его конные заводы», выстроил себе прямо под скальными стенами Пилы-Горы роскошную виллу. Не виллу даже, а гигантскую резиденцию. И назвал ее — «Каховка». Эту странную причуду старика автор объясняет так:

«Резиденция Лучникова-старшего называлась «Каховкой» неспроста. Как раз десять лет назад Андрей привез из очередной поездки в Москву несколько грампластинок. Отец снисходительно слушал советские песни, как вдруг вскочил, пораженный одной из них.

- Каховка, Каховка — родная винтовка…

- Горячая пуля, лети!

- …………………………….

- Гремела атака, и пули звенели,

- И ровно строчил пулемет…

- И девушка наша в походной шинели,

- Горящей Каховкой идет…

- ………………………………….

- Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались,

- Как нас обнимала гроза?

- Тогда нам обоим сквозь дым улыбались

- Ее голубые глаза…

Отец прослушал песню несколько раз, потом некоторое время сидел молча и только тогда уже высказался:

— Стихи, сказать по чести, не вполне грамотные, но, как ни странно, эта комсомольская романтика напоминает мне собственную юность и наш юнкерский батальон. Ведь я дрался в этой самой Каховке… И девушка наша Верочка, княжна Волконская, шла в шинели… по горящей Каховке…

Прелюбопытным образом советская «Каховка» стала любимой песней старого врэвакуанта. Лучников-младший, конечно же, с удовольствием подарил отцу пластинку… Арсений Николаевич сделал магнитную запись и послал в Париж, тамошним батальонцам: «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались…» Из Парижа тоже пришли восторженные отзывы. Тогда и назвал старый Лучников свой новый дом на Сюрю-Кая «Каховкой»…»

Таким вот чудесным образом светловские комсомольцы стали юнкерами, их девушка «в походной шинели» обрела черты княжны Верочки Волконской[45], а сама знаменитая советская песня предстала перед нами неким подобием шлягера, обретшего популярность как раз вот в эти самые времена аксеновского «Острова Крым»: «Раздайте патроны, поручик Голицын! Корнет Оболенский, налейте вина!»

Аксенов был едва ли не первым, кто стал оттуда, из новой, эмигрантской своей жизни — по «Голосу Америки» или по «Свободе» — приучать нас к давно забытому, отчасти даже комическому в тогдашних наших жизненных обстоятельствах обращению — «господа». По всем его высказываниям в то время, да и по тому же «Острову Крым», яснее ясного было видно, что он полностью расплевался со всем своим советским прошлым. Без тени сожаления он перечеркнул, напрочь вычеркнул из своей жизни все, что связывало его с прежним, советским его бытием.

Все — кроме «Каховки».

С «Каховкой» он расстаться не пожелал.

Или — не смог.

В девяносто пятом мы с ним вместе были в Самаре. Там проходила какая-то научная конференция по проблемам эмигрантской литературы. Мы приехали туда вчетвером: Аксенов, Войнович, известный немецкий славист Вольфганг Казак и я. Для местных властей конференция эта, как видно, была весьма важным событием, и принимали нас по высшему разряду. Организовали даже прогулку по Волге на маленьком теплоходике, щедро нагруженном яствами и напитками, — традиция, сохранившаяся, видать, еще со старых, обкомовских времен. Впрочем, целью этой поездки был не только пикник. Профессор Казак где-то тут неподалеку, под Самарой, в 1945 году провел несколько месяцев в лагере для военнопленных. Ему хотелось полвека спустя вновь посетить эти места.

И вот плывем мы на этом теплоходике, наслаждаемся прекрасной речной прогулкой, и вдруг — уж не помню, как это началось, — кто-то из нас (не могу поручиться, что Вася, но скорее всего именно он) затянул:

- По военной дороге,

- Шел в борьбе и тревоге

- Боевой восемнадцатый год…

- Все дружно подхватили:

- Были сборы недолги,

- От Кубани до Волги

- Мы коней собирали в поход.

- Среди зноя и пыли

- Мы с Буденным ходили

- На рысях на большие дела.

- По курганам горбатым,

- По речным перекатам

- Наша громкая слава прошла.

Сперва пели вроде как невсерьез. Даже как бы с некоторой насмешечкой. Но постепенно вошли во вкус, об иронии забыли и закончили весело, браво, я бы даже сказал — с полной душевной отдачей:

- На Дону и в Замостье

- Тлеют белые кости,

- Над костями шумят ветерки.

- Помнят псы-атаманы,

- Помнят польские паны

- Конармейские наши клинки.

Потом спели «По долинам и по взгорьям»:

- По долинам и по взгорьям,

- Шла дивизия вперед,

- Чтобы с боем взять Приморье —

- Белой армии оплот…

Потом — «Каховку». Потом — «Орленка»[46]. Потом — совсем грустную, но тоже любимую:

- И упал он у ног вороного коня,

- И закрыл свои карие очи.

- Ты, конек вороной,

- Передай, дорогой,

- Что я честно погиб за рабочих.

И надо было видеть, какой кайф (невольно перешел на аксеновскую лексику) получал от всего этого Вася. Он просто млел от наслаждения.

Это так меня удивило, что я, помнится, даже не удержался и, воспользовавшись короткой паузой, спросил: неужели он и в самом деле сохранил в душе любовь к этим старым песням?

Закрыв глаза и покачивая головой («нет-нет», как Ван Клиберн за роялем), он ответил одним словом:

— Обожаю!

На другой день после этой нашей речной прогулки мы втроем (Аксенов, Войнович и я) выступали перед большой аудиторией жителей города Самары. Зал был полон. И градус интереса к двум звездам, вернувшимся из изгнания на родину, был высок. Их не только слушали, затаив дыхание, но и засыпали вопросами, записками.

В одной из записок у Войновича спросили, где ему было жить комфортнее: в Германии или в Америке.

Он ответил, что Германия для него была хороша тем, что от нее — ближе к дому, к России. А Америка уж больно далека. Но у нее — другое преимущество. Это — страна эмигрантов.

— В Германии я постоянно чувствовал и чувствую себя чужаком, иностранцем, — сказал он. — А в Америку только приехал и уже через три месяца почувствовал себя без пяти минут американцем.

И тут Вася усмехнулся и сказал:

— Вот так ты проживешь там год, два, десять, двадцать лет, — и все будешь чувствовать себя без пяти минут американцем.

Евгения Гинзбург

(Из путевых записей 1976 г.)[47]

18/8

Выезжаем с Белорусского. Вагон непредвиденно оказывается очень неудобным. Узенькое, как пенал, купе. Вагона-ресторана нет. Так что роскошная жизнь не начинается с дороги. Ночью не уснула совсем из-за перевозбуждения последних дней.

19/8

С утра — Брест. Проверка паспортов, таможенный осмотр. Таможенница — девица типа Галины Борисовны[48] — особенно не придирается, в чемоданы не лезет.

— Наркотики везете? Литературу? Золото? Как нет, а это что? — зорко уловила цепочку под блузкой…

В Бресте поезд долго переформировывается. И вот свершилось: впервые за долгую мою жизнь я пересекаю границу любезного отечества.

Польша. Полузабытое видение: крестьянин, идущий за плугом, личные участки обработанной земли. Польша вся плоская, ни пригорочка. И большая. Гораздо просторнее, чем думалось.

Польские пограничники и таможенники ничем не отличаются от наших, — и приемы работы и даже язык (русский).

Уже в темноте подъезжаем к ГДР. Поражает безлюдность и неосвещенность городов. Но и сам Восточный Берлин долго тонет в непроглядной тьме — до тех пор, когда светлым островком не предстанет перед нами Александерплац. Но даже и на этом островке свет какой-то мертвенный. И полное безлюдье в десять часов вечера. На остановке видим станцию Штадтбана[49]. Перед нами проходят несколько вагонов с усталыми немногочисленными пассажирами.

Но вот, наконец, перед нами главная достопримечательность Восточного Берлина — стена! Наяву она выглядит еще более зловеще, чем во сне.

Какой-то неуловимый поворот — и перед нами яркие рекламные огни, разноцветные автомобили, быстрое напряженное движение современного большого города. Берлин-Вест. Опять дотошная гэдээровская проверка паспортов. В эту ночь ГДР не дает глаз сомкнуть. Четыре «пасконтроле». Из Польши — в ГДР, из ГДР — в Западный Берлин, при выезде из него — опять, при переезде в ФРГ — снова. Гэдээровские контролеры куда старательнее наших и польских. Кроме них, никто не сравнивает так въедливо ваше лицо с фотографией на паспорте.

20/8

Васино рожденье. 44 года. Увы, даже мой младший сын уже не молод.

С утра за окном плывет ФРГ — первый каппейзаж, который я вижу из окна.

Поезд идет, будто нарочно медленно, и мы довольно основательно присматриваемся к Эссену, Аахену и даже Кельну.

Но вот в поезде уже звучат веселые приветливые голоса бельгийцев. За окном Бельгия. Она как андерсеновская сказка. Маленькая, городок цепляется за городок. Из больших городов проезжаем Льеж.

3 часа 20 мин. Париж. Гар дю Норд[50].

Мы инкогнито, и встречают нас только Леон Робель и его друг — какой-то поэт. Без носильщика, на тележке перетаскиваем багаж в машину. Свершилось: не во сне, а наяву я еду по улицам Парижа и вижу не на открытках Нотр-Дам, Тур де Монпарнас, бульвар Распай. Отель «Л'Эглон». Вечером — с корабля на бал — празднуем у Робелей Васино рожденье. Приходит Т. Гл.[51] с женой.

21/8

С утра — телеграф, кафе. Появляется из Лондона Ольга Хай. Вечером — вторичное празднование Васиного рождения. Приходит Володя М.[52] Днем мы были в Люксембургском саду. Московские разговоры с В.[53]

22/8

Воскресенье. Париж тих, светел, очарователен. Брожу одна по центру города и узнаю его. Знаю, что за углом — памятник Бальзаку работы Родена.

В Париже масса черных и желтых. К часу дня за нами машина. Это внучка первых эмигрантов Ксения Рыженкова. По крови русская, родилась в Калифорнии, живет в Париже. По-русски говорит с большим акцентом.

Едем в Нотр-Дам. Ставлю две свечки — за себя и за Ирину Ал., как обещала. Глубокое внутреннее убеждение, что я уже была здесь. Глубокое чувство благодарности за то, что все это не во сне. Витражи. Месса. По-французски и по-латыни. В толпе масса негров, вьетнамцев. Вокруг все языки, кроме русского. Горько. Сент-Шапель. Витражи еще ювелирнее, чем в Нотр-Дам. Витая лестница, по которой я каким-то чудом взбираюсь на самый верх.

Рядом дворец юстиции с надписью «Либерте, эгалите, фратерните»[54].

Яркий августовский день. Два ажана ведут мальчишку лет шестнадцати в наручниках. На тротуаре у самой стены дворца юстиции спит клошар.

Обед в ресторане, портик Нотр-Дам. Пробую знаменитый луковый суп. Не нравится.

Вечером — визит к Лили Дени[55]. Огромная комфортабельная квартира, сплошь обитая коврами. У нас в такой квартире, наверное, жил бы министр. Ведем светскую беседу, но у меня перед глазами все время объявление в Нотр-Дам: Н-Д не музей, а храм. Просят туристов соблюдать «респект и тишину».

Надписи на стенах домов. Все, что угодно, в основном гошистские[56]. «Убивайте таких-то», «Да здравствует революционное насилие!» и т. п. Все эти каннибальские призывы пишут вот эти самые юнцы с длинными волосами и девчонки с обнаженными спинами. Те самые, что так убежденно, по-младенчески попивают на улицах перед кафе свои кафе-о-лэ и поедают свои круассаны.

Вообще в среде гошистов — смешение чистых и нечистых. Трогательно, что многие из них стремятся к метафизическому пониманию глобальных перемен. Очень трогают такие надписи: «Мемуар а ля депортасьон»[57]. Гораздо меньше тарахтят о победах, имеют мужество с горечью отметить места страданий, подчинения злу, насилию. И все «без насыпухи»[58].

23/8

Рю де Гренель[59]. Вася пошел представляться. Я жду в вестибюле, наблюдаю типы посетителей, типы обслуживающего персонала.

Вечером на Елисейские Поля. Пляс д’Этуаль. Пляс де ля Конкорд. Тысячу раз повторенные в воображении и впервые — в реальности. Опять эффект узнавания никогда не виденного.

Кино. Впервые в моей жизни — порнографический фильм. По началу эпатирует, но уже минут через 15 — скука. И тошнота.

Вечером Вася ушел с барышней, я одна в номере с кучей интереснейших книг. Звонит Жорес[60] из Лондона. Говорит о том о сем. Голос его мне приятен, будто Рой[61] говорит. Ему наш телефон дала Элизабет, с которой Вася говорил утром.

24/8

Визит к Иде Шагал[62]. Дом XVII века. Трехэтажная квартира. Угощает нас поездкой в такси по Парижу. Сегодня день освобождения Парижа от гитлеровцев. Всюду бело-красно-синие флаги. Едем по рю Риволи к Лувру. Комедии Франсез, дом Мольера. Пляс д’Опера, Итальянский бульвар, Вандомская площадь. К Монмартру. Здесь очаровательно ожил XIX век. На широкой лестнице масса молодежи. Яркие краски, ожившая картина Клода Моне. Церковь Сакре-Кер, старое кабаре «У кролика», где бывали все художники. И вдруг въезжаем прямо в ад. Узенькие грязные улочки негритянских и арабских кварталов. Точно в Алжире. Азартно режутся в какие-то игры.

— А это что за очередь? — осведомляемся у шофера такси. И узнаем: это очередь в публичный дом. В скоростной. Трехминутный визит, десять франков. Таксист-парижанин с лицом члена-корреспондента академии наук брезгливо комментирует: «Mais ce sont des animeaux»[63]. Васька бормочет что-то нечленораздельное насчет расизма, но я вижу, что и его мутит.

Вечером в кафе «Ротонда» — встреча с И.Б.[64] Его приводят А.Г. и М-зин.[65] Прогулка по ночному Парижу. Около Тур де Монпарнас — просто средневековое зрелище — глотают огонь, разрывают железные цепи. Толпа, окружающая площадку с актерами, наполовину из иностранцев. Звучат разные языки. И все — и солидные шведы, и молчаливые немцы — заражаются французским юмором, веселостью, блеском.

25/8

Важные звонки из Швейцарии и Италии. Как по нотам исполняются самые неосуществимые мечтания. Купила себе летнее платье. Оказывается, совершенно свободно объясняюсь с продавщицами.

Вася приценивается к машинам. Скоро будем ездить по всей Франции. И вовсе уж не так дорога арендная плата за «Пежо».

Знакомство с несколькими русскими девицами-дамами. Они уже родились здесь, по-русски говорят с акцентом, но все преподают русский. Почему-то их всех зовут Ольгами. Уровень их развития невысок. Все, выбиваясь из сил, стараются очаровать Васю.

Вечером — в кино. Жара, курят. Фильм хоть и Хичкока, но безнадежно скучен.

26/8

Лувр. Величествен и неимоверно душен. Все еще стоит жара этого лета. Почему-то в Лувре нет кондиционированного воздуха. Но все-таки меня хватает на то, чтобы осмотреть антиките, 16, 17, 18 века… Зал Рубенса, Ван Дейка, галерея Медичи, итальянская живопись 17–18 веков. Все время мысли непроизвольно переносятся к Эрмитажу. Иногда грандиозность всего увиденного даже подавляет. Со мной Оля Х., так называемая «наша Оля». Приехала специально из Лондона, чтобы повидать нас. Она бесконечно добра, но все-таки что-то в ней есть от героини купринской «Ямы». И неопрятность моднейшей одежки, и манера разговаривать с посторонними мужчинами.

А Вася весь день путается где-то с Гладилиным по автомобильным делам.

27/8

Испытание моему французскому — встреча с м-м Кр. Лоран. Вроде бы все, как надо, понимаем друг друга. Вечером встреча с З.А.[66] Ужин в ресторане. Двойственное впечатление. Вроде бы и умна и образованна. Но какой-то привкус суетности. Благожелательность, однако, несомненная. Рассказы интересны, в них уловлено многое цепким глазом. Трогательно оберегает нас от С.В.[67]

28/8

С утра — пакетики. Вечером прогулка в Венсенский лес. Иван и Рита. В Венсенском лесу пруды, лебеди. Отличный воздух. Трогательные одинокие фигуры, прячущиеся здесь от современного Вавилона. Особенно почему-то запечатлеваются фигуры вяжущих одиноких женщин. Как будто они нашли здесь свое успокоение.