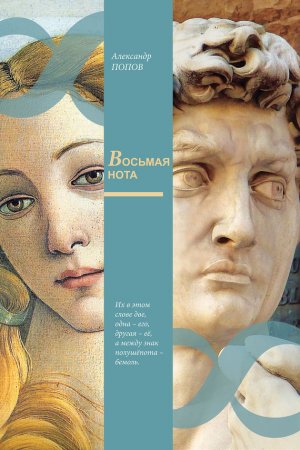

Восьмая нота Попов Александр

Проза Александра Попова узнаваема, своеобразна и – заразительна, как узнаваем обычно профиль поэта, как заразительны его речи. Впрочем, это даже не проза, скорее это – говорение, это особенный, неповторимый голос.

И о чем бы ни говорил Попов, связный ли сюжет перед нами, отрывистый ли диалог из вопросов и… вопросов (излюбленный авторский прием, уводящий к сути его восприятия мира) или «лирические бормотанья», тексты его это всегда – прикосновение к Жизни. А жизнь, по Попову, это не размеренность, не устойчивость и не привычка. Жизнь – это движение к эпицентру урагана, это ожог, это боль, и это благодарность за боль – одновременно. Ибо жить – больно, жить – мучительно, и жить – чудесно. Как и любить.

В сущности, Жизнь и Любовь для Александра Попова – синонимы. Об этом и его очередная книга.

Илад

Я не танцую. Танец – тупик. Смотрю, как люди загоняют себя туда. Пью по кругу. Пью, чтобы пить, – круг позволяет избегать лица. Лицо танца на спине, об этом мало кто догадывается. Пью один, делиться не мой удел. Настроение подмочил утром, лицезрел местную сумасшедшую под кофе с коньяком. Коньяк в Каталонии хуже кофе. Она собрала на себя все пуговицы Испании, причем умудрилась ни на одну из них не застегнуться. Лохмы волос, нижнего белья, воздушные шарики, привязанные к пуговицам на спине, сумки на плечах, полные снеди, и руки, жадные до общения. Я испугался, прикрыл глаза, общение по утрам обкрадывает и день, и вечер; и ночь из-за него может не состояться. Кроме голубей, собеседников ей не перепало.

– Зря не смотрите, она последняя достопримечательность местечка.

Говорящие бармены хуже попугаев.

– Мне нет до нее никакого дела, я не голубь.

– Сюда все приезжают за одним.

– А она причем?

– Она его последняя натурщица, он взял ее в шестнадцать ослепительно красивой.

– Вы хотите сказать: и отнял всё, оставив в наследие только свое безумие?

– Я ничего не хочу сказать, вам повторить?

– Кофе? Да.

Зачем ей столько пуговиц, если она ни одну из них не использует по делу? От кого она мечтала застегнуться и передумала? – вот что мучило меня до самого вечера. А вечером я отправился смотреть танцы со спины и пить абсент. Скорее всего, я бы удачно напился, если бы не одна спина. Так не танцуют, так даже не поют, это был какой-то пир красок, которые слетелись на эту спину и лепили невероятные узоры. Меня неудержимо тянуло туда, к этой спине, хотелось ее потрогать. Я не успел еще и коснуться, как вдруг понял, что умею танцевать. Не просто танцевать, а лучше всех в этом зале. Я думал – это какой-то сон, а когда открыл глаза, узнал в своей партнерше утреннюю сумасшедшую, но было уже слишком поздно. Из танца, как из жизни, не выйти. Когда устала музыка, она пригласила меня к себе, и я не смог отказать ей в этом. Ее квартира была полна восковых свечей и эскизов. Молчание начинало смущать даже свечи, казалось, вот-вот и они начнут гаснуть одна за другой.

– Как вас зовут?

– Илад.

– Я впервые слышу такое имя. Кто вам дал его?

– Он.

Мне захотелось порвать все эскизы и вернуть ей утраченную красоту и молодость. Я только не знал, с какого начать. И тут раздался стук в дверь.

– Вы кого-то ждете?

– Его.

– А я зачем?

– Вы при нем подарите одну из своих пуговиц и уйдете.

Незабудка

У нас, у ночных сторожей, история одна: вечер ладом проводить, да утро с умом встретить. Наш брат воробей стреляный. Вот, говорят, ночь ничья. Наша она, кормилица. И дум сколько передумаешь. И душ пересчитаешь. По первой-то ой как непривычно было в ночь одному выходить. Вечер теней набросает – одна другой страшнее.

Придешь пораньше, обойдешь с вахтером хозяйство, на пломбы полюбуешься – и так вдруг чаю захочется. Вроде дома пил, а тут он особенный: позднего вечера чай, что подарок нечаянный. Неторопливо пьешь, и радуешься изнутри.

Всю жизнь по одному мосту ходил на свой завод слесарить. Сейчас вот кажется: не детали в тиски зажимал – себя туда закручивал. Так всю жизнь в тисках и провел.

Аванс – получка, получка – аванс, в отпуск сходил, и года как не было. По праздникам водку пили, сырком плавленым губы сдабривали. Домой приедешь – жена ругается, в цеху мастер глотку рвет. Самому-то редко орать доводилось, в домино разве, и то одно слово: «Рыба!»

Из армии голодным приехал – первую попавшую девку и забрюхател. А там пошло-поехало, все дальше от света белого. Руки от металла чернели, душа от будней. По первой к книжкам тянулся, газет не читал – там сам черт ноги сломит.

В сторожах живется вольно: всю ночь сам себе начальник, аж дух захватывает. После чая и сигарету хорошо размять, вроде как подружку верную, и затянуться до головокружения.

Собрали нас, стриженных, на призывном пункте, мариновали весь день почем зря. Под вечер отпустили, велели поутру на вокзал с вещичками явиться. Ох, как бросился я! Девчонка у меня осталась в заводском общежитии, зацелованная, по мне плакала, когда провожала. Больше таких вот слез по себе видеть не довелось. На площади незабудки продавали, синие-синие, до рези в глазах, и незащищенные, ниточкой только тонкой перебинтованные.

На трамвай сел и, как в детстве на качелях, помогал ему разогнаться, раскачиваясь из стороны в сторону. Боже мой, пока добрался, весь изошел. Вдруг, думаю, не застану, ушла куда или еще что. Незабудки всю дорогу вместе со мной дрожали, головы свои поотвертели, по сторонам оглядываясь. Вахтерша меня узнала, без слов пропустила. До комнаты ее по коридору летел. Сроду со мной такого не случалось. Смотрю: лежит – одна-одинешенька, калачиком свернулась, халатиком прикрылась и плачет. Встал перед ней на колени и, пока всю не перецеловал, не разогнулся. Глаза-то не видели. Губами все запоминал, а наглядеться не смог. Впервые ее тогда на вкус и распробовал. А тут и соседки нарисовались. Она скоренько переоделась, и пошли мы с ней нашу последнюю ноченьку догуливать. Набрели на лавчонку полуободранную в детском садике и так зацеловались, аж звезды погасли. От жажды захотелось воды, я давил на рычаг – она набирала в ладони и поила меня из них. С тех пор чего только пить не доводилось, а вкуснее ее ладоней не встречал.

Как до дверей общежития довел, вспомнил про незабудки в кармане. Достал, к груди ее прижал, полузадушенные, но все еще такие же синие, до рези в глазах. Господи, как же она плакала над ними. Больше цветов никому не дарил. Этих незабудок мне на всю жизнь хватило. В армии два года снилось, как еду к ней на трамвае с незабудками в кармане. Не доехал, номер того трамвая упразднили, помешал он кому-то.

Разомну еще сигаретку, прикурю, она со мной заодно. Кому, как не ей, тайны ночные доверить. Светится и молчит. Может, огонек ее моя незабудка заметит, вспомнит ту нашу ноченьку. Большие-то у меня в жизни ничего не было.

Светает… Пора пломбами любоваться, да и ноги поразмять не мешает. Эту ночь спать буду. Может, мне те незабудки приснятся. Есть такое место в моем окне, там всегда падает снег из незабудок. Есть такое место… Оно есть, вот и живу.

Баба обыкновенная

Переполох. Министр едет. Начальство на ушах стоит. Каждый божий день натаскивают. Стращают, молчать учат, улыбаться шире экватора. Про вопросы забыть велят, думать – не нашего ума дело.

Я хоть и директор, но баба, любопытно на живого министра поглазеть. Может, застолье организуют. Выпьем, закусим, говорить нельзя – так попоем всласть. Настиралась, погладилась, завивку подновила и поехала из тьмы тараканьей в район. Он у нас огромный: от школы до школы – как от страны до страны по меркам европейским.

Завроно оглядел каждую, обшарил со всех краев, ладно за пазуху не слазил. Заняли места в зале, замерли и ждем, как дети малые Деда Мороза ждут не дождутся.

И он явился, высокий, нарядный, духами за версту несет. Взошел на трибуну, и посыпал цифрами, а какая к чему – сам черт не разберет. Душно стало, вроде как цифири эти весь кислород в зале пожрали. Я одно успела уразуметь, что учитель информатики в целях оптимизации учебного процесса на пять школ в единственном числе выдаваться будет. На нас уже столько дури спустили за бытность мою на посту окаянном, что не сдержалась, руки ко Господу возвела. А министр Бога опередил, пальцем в меня уперся, разрешил высказаться, раз такая смелая оказалась.

– Скажите, добрый человек, – забыла от волнения, как по имени отчеству кличут, – кто его, бедолагу, и на чем по нашим просторам по школам возить станет?

Министр от слов моих в росте поубавился, головой завертел. А меня понесло, захотелось правды дуре, как воздуха.

– А за бензин вы платить будете или нас машину толкать обязуете?

Спал министр с лица, поискал ртом слов, не нашел, решил у воды в графине совета спросить, да поперхнулся. Стали его местные начальники по спине колотить. Колотили, колотили, да так всей гурьбой со сцены и удалились. Тишиной коллег моих так полоснуло, что вмиг отодвинулись, глазами за пол уцепились и не дышат. А я, как знакомая вам вещь в проруби: одна одинешенька – и ко дну боязно, и на берег не возьмут. Толком поплавать не успела, ворвался завроно краснее рака и давай клешнями махать. Покрыл таким отборным матом за вопросы к министру, что мухи в зале враз подохли. Меня мужик мой по пьяни так не обкладывал. А если жуть эту на обычный язык перевести, она еще покруче выглядеть будет.

– Заявление на стол, дура, и в двадцать четыре часа чтобы духу твоего в районе вместе с выродками не было.

Так он моих детишек – отличников по дисциплине и учебе – обозначил. Заслуженный работник образования – ему всё можно. Как сдержалась, не взорвалась как, до сих пор не пойму. Видно, Бог помог. Мне деток своих еще кормить и кормить, мать неходячую обихаживать. Помощи ждать не от кого – мужик мой давно от водки сгорел.

Порылась в мозгах, по русской литературе пробежалась, и осенило, как вести себя в безнадеге полной. Встала, как на последний бой, и выдала такое, что всему району год жевать – не пережевать, сутками судачить, а секундочки понять всё равно не хватит.

– Милые мои, люди родные, вы меня как облупленную знаете, баба я обыкновенная, который год без мужика маюсь, встаю без тепла и ложусь без него. А он, девки, красавец, весь с иголочки, костюмчик у него беленький без единого пятнышка. Умный, цифрами как цветами весна по полям гуляет. Потянуло меня, заблудилась в лепестках его слов. Думаю, все здесь свои, не стану скрывать: влюбилась в него по уши. А он на меня и разика единого не взглянул, вот и полезла с тем, что в голову взбрело. Разве знала, понимала, что вопросы мои ни к селу, ни к городу. Не судите вы меня за любовь. Я за министра голову оторву!

Вижу, слова в завроно маслом вошли. И решилась: грешить так грешить.

– Передайте: если надо, ему и ноги стану мыть, и воду после этого пить да нахваливать.

Выбежал завроно после этих слов из зала. Смотрю, проруби как не бывало. Руки жмут, по плечам кто гладит, кто хлопает. Минут через пяток начальство вместе с министром опять на сцену выползло. Завроно цветущий вновь слово взял:

– Живи, дура, работай и благодари, что министр наш – человек: он не только наказать, но и наградить может.

Живу, и знаю, и верю: и в Бога, и в любовь, и в людей, которым она ведома.

Снежное эхо

Когда перестанет идти снег – подует ветер и с крыш домов повеет эхом. Пушистым, веселым, как беличий мех. Он лицо залинует сеткой секунд, а глаза из-за вуали слез потянет к свету.

Меня не было десять лет. Этого никто не заметил, а может, и заметили, да не подали вида. Я и сам не сразу понял, за что передышка такая перепала? Ладно, думать не мое занятие. Разве что вспомнить получится?

Мой день рождения вечерний, без одиннадцати минут восемь. Часы не всякий год высвечивают.

Ладони? Да, были ладони, и снег был. Я разглядывал, как течет время. Потом озяб, вернулся в избу, облизывал пальцы, студеные от секунд. Потянуло к окну, там в следах от валенок маячили тени моих минут. От холода зуб на зуб не попадал. Печь не топил, в дровах тоже чье-то время дремлет. Под самые сумерки прилетели птицы, уселись вокруг следов, склевали время, и меня не стало.

Окно… Крест рамы… И ива… Ее ломало все десять лет… Ива – моя вина. Ветер довел ее до совершенства, солнце вылепило до осени. Я не был первым на земле и буду на ней не последним. А вина за десять лет на два этажа подросла.

Сосульки объявили вне закона, значит – март. Собираю снег на газоны, пусть хоть эти клочки отдохнут от шума шагов, шин, шалостей.

Я окликнул ее именем из той жизни. Смутился, заупо-треблял слова, сходные по звучанию. Догадалась ли она? Не знаю, но не оттолкнула.

Руки – проба на мир. Я это знаю из прошлой жизни. Кто ей сказал об этом?

У любви три сорта: первый, последний и вечный.

– У нас с тобой последний.

– Ладно.

Я был согласен на всё, лишь бы не уходила, и рук не отняла.

– Настоящие люди живут там.

– А мы?

– Они – это мы через каждые восемь минут.

Мы – их тень. Нищее украшение.

– Почему?

– Весна, а нам не интересно.

От прошлого не избавиться, оно напоминает каждой клеточкой тела.

– У тебя есть родинка в виде радуги?

– Да, а ты откуда знаешь?

Я это знал из той жизни. Но как, как признаться ей в этом?

И снова в ногах у слов, где ни дорог, ни троп, где иглы сосен рисуют секунды на нетоптаных снегах времён.

– Я тебя сама выбрала.

– Из кого?

– Из всего, что осталось. Ты мой Март!

– А ты кто в нем?

– Свет.

– Скажи, у Света есть возраст?

– Нет, у меня время есть. Хочешь, оно будет нашим?

А так всё то же, те же арфы ног, и клавиши пальцев те же. И изгибы плеч, и вкус миндаля у краешка губ, и трепет, и стон, и крик…

За что мне такая милость? Почему вернули?

И как она нашла меня?

– Милый мой, глупый Март, я тебя первая разглядела. Не морщись вопросами. Ты – Март, а он всегда возвращается в свой дом.

– А где он, мой дом?

– Там, где весна.

Когда перестанет идти снег, обязательно явится ветер и с крыш домов повеет Эхом. Оно паутиной секунд залинует лицо, а глаза из-за вуали слез потянутся к Свету. Он у меня не мужского рода. Он от той родинки, что в виде радуги.

Голос ног

Козырек перед домом мешал видеть верхнюю часть ее тела. И много вечеров подряд я наблюдал только игру удивительно красивых ног.

Кажется, она тоже была увлечена этой игрой. Мне хотелось заглянуть под неудобный козырек, но увы. Может, стоило выйти и разочароваться? Или окончательно потерять голову? Оказывается, стройные ноги – это так много, как небо. Она поднимала их до уровня лавки, старательно вытягивала носки, покачивая двойным лекалом совершенства. Когда она их плавно опускала, чуть-чуть, не касаясь земли, я захлебывался от восторга, нежная округлость лунных колен окончательно лишала рассудка. В пять вечера она покидала свой пост, я поспешно выбегал во двор, дотрагиваться до уходящего тепла ее ног.

Скоро зима. Неужели я трус? Ей кто-то подсказал номер моего телефона. И вот долгожданный звонок.

– Алло, я слушаю вас.

– Вы не узнаете меня?

– Нет, ваш голос мне не знаком. Кто вы?

– Мы – ноги.

Я испугался, телефон выпал из рук, угодив в чашку горячего чая с сахаром. Какое-то время спустя пришел в себя, чай совсем остыл. Я пил его, не вынимая телефона из чашки, наслаждаясь вкусом голоса ее необыкновенно стройных ног.

Красная нитка

Однажды, в одной никудышной стране, в которой ничего хорошего не происходило, случилось невероятное. Обыкновенный мужик смотрел телевизор и от уныния чуть было не заснул. Встрепенула череда умных, деловых, государственных лиц.

«Неужели они все вместе при таких галстуках и костюмах не могут сотворить что-то полезное хотя бы для одного человека? Допустим, случайно выбор пал на меня». Тут сон как рукой сняло, он бодро встал, отправился на кухню курить, пить чай и думать.

«Нет, машина не нужна, и квартира габаритная со всеми удобствами, и жена новая ни к чему. Людьми властвовать лень, зарплата, как и латка на штанах, привычна и удобна. Детства, как воздуха хочется детства. Интересно, если бы вся страна возжелала этого? Неужели ничего бы не сдвинулось с места?»

Страна страдала, искала идею. От безделья, равнодушия люди потребляли водку и всякие ее заменители в неуемных количествах. Идея в политике – как клей в быту: нет клея под рукой, вот все и рушится.

Ясновидящие – они в любом государстве имеются. Вот одна баба поймала мысль мужика, переварила, донесла до правительства, а те президенту подсказали. Тот чесал, чесал затылок – и решился.

«Ах, была не была, надо сделать. Хоть один человек добром да помянет мой президентский срок».

Перед тем как командой к мужику на родину нагрянуть, решили посовещаться. Жил в стране старец один-единствен-ный, вот ему и позвонили. Выслушали, ушам не поверили, подумали, совсем из ума выжил, буровит черт-те что.

Мужика отловили в супермаркете, он там селедку брал под пиво. Испугали не на шутку: он селедку за пазуху заныкал, а пиво на глазах изумленной публики на пол все и вылил.

– Говори, что для детства требуется.

– Песочницу в моем дворе восстановить.

– Пустяк, еще проси.

– Лужи верните, те, без бензиновых пятен.

– Сделаем. Ты давай, думай крепче, исполним в лучшем виде.

– Гудок заводской, народ прежний, чуть подвыпивший, а лица добром светятся: каждого встречного ребенка по голове гладят, конфетку в карман суют.

– Выполнимо, нагоним киношников, вмиг сварганят. Ты для себя проси.

– Девчонку мою из общаги сможете отыскать?

– Фотографию давай.

– Не обманете?

– Дурак, тебе президент слово дал, всю страну на уши поставил. Валяй дальше, чего хочешь.

– Сделайте снег оттуда, пушистый-пушистый, как ее ресницы, и пусть на ней будет красное пальто с воротником из зайца, полушалок на голове, вязаные варежки, да еще и валенки, валенки не забудьте.

– Ну, ты мужик и малохольный. Перекури пока.

Включили магнитофонную запись разговора президента

со старцем:

– Скажи, дед, детство сколько длится?

– Пока хочется необычного, значит, еще детство.

– Существуют ли другие признаки?

– Ощущение дома как божья данность.

Старца хоть и не привечали, но на слово верили. К народу, правда, не допускали, сами пользовались.

– Кончай дымить, иди сюда.

– Пусть меня в армию не загребут.

– Минутку, созвонимся с министром обороны.

«Так, так, понятно, слушаюсь».

– Оставляют тебя при заводе, как незаменимый кадр, можешь вкалывать сколько душе угодно.

– Помогите с ней в один цех определиться, чтобы могли в столовке почаще на глаза друг другу попадаться.

– Можно.

– Дружка моего тогда за хулиганку замели, амнистию замылили. Выпустите, он полсрока отсидел.

– Погоди, прокурору брякнем. Повезло, прокурор дает добро на амнистию. Мелкий ты человечишка все же, проси покруче.

– Мне бы след от ее валенок в руках подержать, а больше ничего и не требуется. Понимаю, шутите. Вон телевизионщиков сколько понагнали.

– Дурак ты, мужик, совсем дурак. На вот, пару стаканов шибани, икоркой красной занюхай, черной закуси и вались на боковую, а как проснешься, так все тебе и будет. И бабы в валенках, и друг после отсидки.

Уснул мужик счастливым-счастливым, да так и не проснулся, паленой оказалась водка та. А вот со страной что-то произошло. Песочниц во дворах понастроили. Детишек не обижают, пацанов за мелочи в тюряги не тянут. Короче, все хоть на миг, а попали в детство. Страна заулыбалась, смысл обозначился.

А следы ее валенок у его могилы появились, и снегом их не заносит, и люди не затаптывают. Кружат они и кружат, и нитку красную от пальто от одного следа до другого ветер на руках носит. В цеховой столовке у мойщицы посуды из рук два стакана выпали и разбились. Она осколки бережно собрала, сложила в вязаные варежки, попросилась подменить и ушла под пушистый-пушистый снег, чем-то похожий на ее ресницы в детстве.

Гном

Нет, я не гном, но мой рост слишком мал. В школе на уроках физкультуры служил последней точкой. В армии после меня никого не ставили, стеснялись, хотя тянулся из всех положенных солдату суставов. Успокаивали древние греки: «С краю всегда на одного болтуна меньше». Вернулся в значках и лычках, весу это добавляло, а на рост не оказывало влияния. Купил туфли на каблуках, споткнулся, каблук сломал, на другой рукой махнул. Против природы не попрешь.

Прошлое подвело, деды мои маленьких баб любили. Настоящее не лучше, мне нравятся дылды длинноногие, высокое солнце их губ и горные перевалы горячих ключиц. Хемингуэй утверждал, что «в кровати все равны», да разве мне под силу такое вымолвить. Высокие дышат другим воздухом, недоступным для меня. Многоэтажки ходячие, всю душу порвали, она у меня карманная, сунул руку, сжал кулак и придавил. Хоть стульчик с собой таскай, вот такая тоска у гномов.

Втюрился я по самые уши в модель длинноногую. Слышал, Сергей Параджанов тоже был небольшого роста. Однажды друзья предупредили, что заявятся с шикарной девицей. Он приоделся, ждет, и вдруг видит: входит дама баскетбольного роста, а за ней друзья от хохота давятся:

– Знакомиться будешь?

– Буду, но сидя.

Так что теоретически я довольно подкованный Карлсон. Посылал цветы корзинами, всякие открытки изящные. Даже осмелился звонить. От наглости такой колени подогнулись. Дотянусь до зеркала, гляну, а там карлик лупоглазый. Луплю себя по морде, луплю, а любовь не проходит. Она первой потребовала встречи. Отказать не мог, купил билеты в театр. Отправил в конверте вместе с сопроводительной запиской. Сходил в парикмахерскую, угробил кучу денег на взъерошенность волос. В театре заранее на кресле приладил подушечку, понятно для каких целей. Я, конечно, не Параджанов, ну, хотя бы посижу рядом. Обслугу околотеатральную оплатил основательно. Они в зал ее запустят после третьего звонка, как главная люстра погаснет. Гномы тоже не лыком шиты, головы у нас обыкновенные, но без обмана.

И вот настал момент: модель моя многоэтажная в полумраке протискивается между рядами, я ей ручкой приветливо машу. Усаживается, обвивая обворожительным ароматом духов. Я вынимаю заветную коробочку из кармана, короче – душу свою.

– Вот, Олечка, колечко для вас.

– Господи, как это мило.

Мы сидим на равных, плечо к плечу, голова к голове, а то, что ноги короче, одному полу известно. Будь как будет, но первый акт за мной и рука ее с колечком в моей руке.

В одном из сценариев Параджанова гном, умирая, завещает похоронить себя по-человечески, в большом гробу. Антракт далек, как Антарктида, и я, ее наивный пингвин, влюблен по самое не могу в жирафу из Африки.

Когда полярники обнаружат ее следы на снегу, нашу любовь назовут сенсацией. Она головой обязательно заденет солнце, и льды растают. Первые цветы Антарктиды потрясут научный мир, море букетов захлестнет океан.

Накаркал. Она головой достала до главной люстры, и та предательски переоделась в платье из света. Зал рукоплещет, орет «браво». Моя любовь начинает подниматься со своего места. Я под свое вползаю, перебираюсь под кресло другого ряда и выбегаю из зала вон. Гномы могут быть великанами, но только один акт, на антракт нас не хватает. Аттракцион закончен, Карлсон в своей квартире пьян в стельку.

Она через пару дней позвонила:

– Куда вы так загадочно пропали? Я испугалась.

– Я был потрясен вами, в этом восторге весь и растворился. Голос есть, а тела нет.

– Что вы такое говорите?

– Я голос, который вас любит, извините за отсутствие тела.

– Вы шутите надо мной?

– Нет, не шучу, будут цветы, голос будет, но это все, на что я способен.

– Вы хотите избавиться от меня?

– Нет, я избавился от себя.

– Разве так можно?

– Понимаете, Ольга, я из сказки, а жизни до сказки не достать.

– Но колечко на моей руке разве сказка?

– Колечко – любовь, а любви всё по плечу – и сказка, и даже жизнь!

Суп из аистов

Расставаясь после двух суток счастья, мы обещали больше не встречаться, понимая, что и так хватили с лихвой. Но жизнь сжалилась. Моя любовь стояла на автобусной остановке, тщетно пытаясь застегнуть босоножку левой ноги. Та отчаянно сопротивлялась. Я бросился на помощь босоножке. Опустился на колени, руки перепутались, им мучительно хотелось снять совсем обувку, забрать желанную стопу в ладони и не выпускать ее никогда.

В те двое суток краска удивления и стыда не покидала ее, а мои губы, ладони не могли и на миг оторваться от удивительной красоты и стройности ног. А тут набросились десятки любопытных глаз, им было занятно – справлюсь с босоножкой или нет? Когда подъезжал очередной автобус, нас оставляли вдвоем. В паузах счастья я жадно целовал ее пыльные ноги, она перебирала мои волосы, передавая из одной руки в другую. Мне мучительно хотелось и ног, и рук, и всего того, что между ними.

– Прекрати, доломаешь окончательно. Отпусти меня.

– Последняя попытка, и можешь садиться в свой автобус.

– Перестань. Это невозможно. Меня ноги не держат, я сейчас упаду.

– Ты куда ехала, скажи?

– Не сходи с ума, отдай ногу, это моя нога.

Обезумев, начал гладить бедра. Она схватила мою руку и больно укусила, и уехала, а я остался, укушенный счастьем. Порой спрашивают: «Откуда отметина?» Да разве кому такое сказать, что я счастьем укушенный.

Этот шрам – единственный текст от нее, заскучаю, подниму руку к глазам и читаю, читаю, пока рука не валится от усталости.

До счастья мы встречались в разных компаниях. Был шапочно знаком с супругом. Однажды довелось пригласить ее на танец. Вот тут и произошло. Наши пальцы от голода так вцепились друг в друга, что нас со смехом еле-еле растащили по разные стороны. Мало ли что происходит с руками, они голове не подвластны. Долгое время не пересекались, да надобности не испытывали, если не считать тоски, поселившейся в пальцах. Мне мои вдруг стали любопытны, я их разглядывал, пытался понять, что там такое происходит?

Столкнулись в местном аэропорту, каждый по своим делам летел в Москву, оказалось, одним рейсом, который всё откладывали и откладывали. Наши пальцы, не спрашивая, переплелись в том же, казалось, забытом узоре и зажили какой-то своей особенной, отличной от нас жизнью. Когда объявили посадку, наши места оказались в разных салонах, но пассажиры и стюардессы вошли в положение наших рук, в течение всего полета не беспокоили.

– Если браки совершаются на небесах, а на земле мы уже запятнаны браками, мы кто?

– Окольцованные аисты.

– Хозяева колец у нас с тобой разные.

– Забудь, они на земле хозяева. Наше с тобой небо безгрешно.

Долетели. Ей требовалось в одну ведомственную гостиницу, мне в другую. Так бы и разбежались, ведомственность – штука жестокая. Пальцы не расцеплялись, и ноги не держали на земле. Забрались в какой-то автобус, устроились на последних местах и стали так обстоятельно целоваться, что водитель свет отключил в салоне.

– Мне завтра рано вставать, поспать бы чуточку, придумай что-нибудь.

– Разве у нас может быть завтра?

– Дурачок, я привезла отчет, от него зависит работа всего института. Сообрази, где бы нам соснуть самую капелюшку.

Я и сейчас плохо соображаю, а тогда? Да разве аисты могут думать, они дышат для того, чтобы любить.

Помог водитель, люди любят помогать аистам.

– Молодые люди, вам, может, комната нужна?

– Да, на двое суток.

Так оказались на квартире какого-то деда. Он выделил комнату с тремя казенными кроватями, заправленными строго по-армейски. Меня заговорщически затянул на кухню, предложил, пока бабка не вернулась с дежурства, попробовать бражки.

– Погоди, дед, минутку, мигом за закусью сгоняю.

Она сидела на краю кровати, что-то правила в отчете. Когда стал рыться в сумке, спиной почувствовал, как вся сжалась и почужела.

– Мы уже не аисты?

– Не мешай работать, иди, развлекай деда.

А дед поносил на все лады бабку, и мы пили с ним отменную брагу, настоянную на землянике. С каждой кружкой крылья аиста спадали с меня все ниже и ниже. Дед в конце концов уютно приземлился на взлетной полосе стола. Я опрокинул еще стаканчик для храбрости и поплелся в ангар комнаты зачехлять крылья после полета.