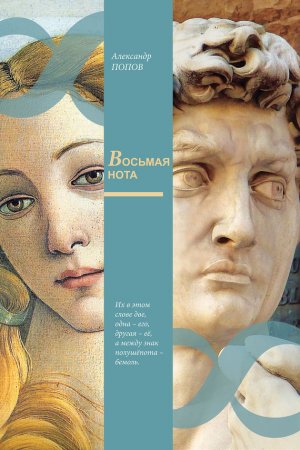

Восьмая нота Попов Александр

И тут вырвалось само собой:

– Я буду тебя ждать, рыжинка.

– Сколько?

– Одиннадцать лет.

– Хорошо, постараюсь быстро-быстро расти. А вы чем станете заниматься в это время?

– А я буду не стареть.

Вот так расстались на целых одиннадцать лет. Чая с хлебом не купил, приобрел рулон бумаги и цветные карандаши. Долгое время не выходил из дома – рисовал календари. Когда прошел первый год, календарь подарил другу. Второй год отдал соседу. Третий продал: не на что было купить хлеба и чая. Вот так незаметно минуло десять лет. На одиннадцатом стал считать дни. Завтра ей исполняется восемнадцать. Впереди еще целая вечность – ночь.

Смысла нет ни в чем, любой смысл – вымысел симулянтов. Есть мелодия каждой жизни, вот эту песню и стоит слушать. Какая хорошая сегодня ночь, только бы она никогда не кончалась. Я знаю: «Человек больше, чем жизнь!» И она это знает.

Несогласное эхо

И аисты в клочья разорванного белого листа, и облака, и журавли из ненаписанной книги, и пожелтевшие черновики опавшей листвы – всё смешалось.

Она солгала. В ее имени нет гласных и не могло быть. Гласные – эхо, согласные – сор. Для хора таинств согласные не подходят. Эхо, освобождаясь, наполняет полетом, недоступным для рук, неподвластным свету.

– Ты что-то хотела сказать?

– Достань на минутку эхо.

– Пойми, в звуках поиск нового наивен.

– Но повторяемость не менее печальна, чем всё остальное.

– Возможно. Знаешь, эхо слишком близко прижимается к Земле, здесь всё недолговечно. С Землей о продлении срока не поспоришь.

– Достань эхо, я тебя умоляю.

Он не мог понять, откуда в ней слух. Она никогда не просила звуков, было достаточно других удовольствий.

– Моя просьба тебя удивила?

– Да. Она отодвинула разлуку.

– А ты хочешь стать эхом?

– Не знаю. Непонятно, как отказаться от остального.

– Тебе необходима твердость согласия?

– Я боюсь протяженности, страшусь угасания.

– Слушай, подари мне это эхо.

– Зачем оно тебе?

И аисты, и облака, и журавли – разве они из листов ненаписанной книги? Нет, пожелтевшие черновики опавшей листвы не мои. Их затоптанность напоминает эхо, прижатое к Земле.

– Что с тобой? Ты научился плеваться?

– Я убираю из себя согласные.

– Зачем?

– Хочу твою просьбу исполнить.

– Какую?

– Я-е-я-ю-ю.

– Что?

– Я-е-я-ю-ю.

– Где ты? Я тебя не вижу.

– Я-е-я-ю-ю.

И аисты, и облака, и журавли, и пожелтевшие черновики опавшей листвы на месте.

Нет его. Он выполнил желание сполна, остался без согласных, а гласные отныне принадлежат ей.

– Я-е-я-ю-ю.

Всё она прибрала к рукам, лишь три гласных оставила эху. Она не смогла понять: в звуках поиск нового наивен. До песенной высоты ей не дотянуться никогда.

– Достань эхо, я тебя очень прошу.

– Я-е-я-ю-ю.

Дождь и Юля

Жизнь стоит искать на земле. Космос – кость, брошенная глупцами невеждам. Мужчинам этого не понять. Не умеют смотреть под ноги. Голову задирать да нашпиговывать разными небылицами горазды. Гонору в них, что в доброй бочке пороху, гордость, что горчицу, во всякое блюдо готовы выдавливать. И чего так разволновалась сегодня? Салаты с вечера приготовила, пироги в печи, шампанское в холодильнике мерзнет, ждет не дождется, как за стол сядем, первое слово дадим.

Дочке, шоколадке ненаглядной, восемнадцать исполнилось. Вот пока никого, сижу у окна на кухне, вспоминаю счастье свое восьмимесячное.

На этом самом месяце доставили меня на скорой, безумную от температуры сумасшедшей. Перекатили на каталку и куда-то повезли. Они думали, в беспамятстве я, тормошили, трогали, лазали, не церемонясь. А я твердила себе одно: рано, терпеть, терпеть, что есть мочи терпеть. Вдруг как обухом по голове:

– Там такие отслоения пошли, что о ребенке думать не может быть и речи, мамашку давайте спасать. Вон она какая молоденькая да красивая. Бог даст, еще родит не раз.

Я силилась возразить, но они не могли понять, видно, губы совсем отказали. Как-то им удалось заставить сжимать и разжимать кулак. Не сопротивлялась, лишь подумала, что всё коллективное подло, даже пальцы и те в коллективе кулаком оборачиваются.

Потом сознание куда-то удалилось совсем. Начался то ли сон, то ли бред какой-то. Вижу отчетливо: вот муж мой, мама, рядом с ними девочка. Всмотреться силюсь, а она какая-то неясная, расплывается, вроде как еще и не родилась. Очнулась от крика и дружного хохота докторов:

– Ну и напугали вы нас со своей дочуркой, сестричку операционную чуть с ума не свели. Живот не успели разрезать, как малышка так разоралась от первого знакомства с белым светом, что у той от испуга руки онемели. И давай она визжать, что у вас, мол, судороги пошли. А вы рукой для внутривенного как начали двигать, так и не останавливались ни на секунду.

В памяти одно сохранилось, как уснула от счастья. А проснулась, ощупала всё кругом – дочки-то нет рядом. Испугалась, давай просить. Мне не дают, говорят, температура высоченная. Да разве против счастья какая сила устоять может? Принесли, положили комочек родной рядышком, и температуру как рукой сняло. Мне подумалось, в высь ее потянуло, а на земле утвердилась еще одна жизнь. Мужчинам этого не понять. Они порой нам по глупости звезды дарят. А настоящий подарок на свете один – жизнь. И стало так хорошо-хорошо, что даже умирать не страшно.

Всё, пора стол накрывать. Сегодня день особый – трое нас будет. Нет-нет, четверо! Семья и счастье.

В день выписки июль взобрался на самую макушку. И было настоящее утро, и дождь настоящий лил. Выхожу на крыльцо с пакетиком в руках. А там, под зонтами, он, и родители наши. И вдруг стало к горлу подкатывать. Думаю, откуда еще кусочек во мне взялся, когда всё самое дорогое тут, в пакетике, теплится? Муж подбежал, какой-то маленький весь. Потом сообразила, что от страха колени у него подогнулись. Приоткрыл конвертик, увидел дочку, растерялся совсем, не знает, на ком взгляд остановить, кого выбрать в эту секундочку, самую важную на свете. И вдруг как разрыдается и успокоиться не может. Вот тут и поняла: счастье это к горлу подкатило, огромное-огромное. Куда там космосу до него.

Восемнадцать лет – век, венок из дней нашей молодости. Сколько раз разбегаться собирались, а как вспомним конвертик тот под дождем, так плохое всё за двери просится.

А вот и пироги поспели, пора наряжаться. И мать я, и жена, и живу, и счастье до сих пор вижу. И сказать знаю что за столом:

– Расти, дочка, радуйся и люби.

За столом главной буду, как там, в роддоме. Второй тост тоже оставляю за собой:

– Любимый, жизнь началась тут, в этой квартире, с тебя. Век дружно прожили, даст Бог, проживем и второй.

Мне так хочется, чтобы он после слов этих обнял нас с дочкой крепко-крепко, как тогда, в том дождливом июле, и обязательно заплакал.

Восемь лет назад на дне рождения дочка спросила:

– Мама, а почему вы назвали меня так? Я что, там внутри вертелась много, да?

– Нет, просто торопыга ты, раньше срока родилась, в июле.

Звонят. Пойду двери отворять; чувствую, с папкой у подъезда встретилась, шоколадка моя ненаглядная.

– С днем рождения, Юлька! Счастья тебе, дочка. Руки мыть и за стол, живо!

– Мама, мама, мамочка…

Разные глаза

Эта картина находилась в одном из провинциальных музеев. На ней была изображена симпатичная девушка, рыжая, в меру курносая, с удивительно красивыми руками и глазами зелеными-зелеными. В провинции таких картин сотни и в залах, и в запасниках. Нынче посетители редки, не наблюдательны, равнодушны. В большинстве своем школьники да пенсионеры, люди подневольные, во что им ткнут, то и заметят. Ведь теперь как? Смотрители если не спят, так вяжут. Сотрудники рангом повыше заняты сигнализацией, сантехникой, водой, нехваткой средств. Картины современных художников постепенно вытесняют работы ушедших авторов в подвалы, где те от сырости гибнут, уходят в себя. Зеленоглазую давно собирались отправить – нависелась, пора и честь знать.

Случай помешал, директором музея назначили врача, страстного поклонника живописи. По этому поводу в городе много судачили. Он, как истинный ценитель искусств, мало обращал внимания на пересуды, внимательно выслушивал картины, как недавних пациентов в больничных палатах. Ставил диагнозы, определял, кто и чем болел в детстве, какие недуги нынче тревожат, обнаруживал зарождающиеся хвори.

И вдруг заметил, что у рыжей курносой девушки чуть-чуть дрожат руки. Решил, показалось, просто свет на закате заигрался. Вернулся, трепет ресниц заметил, волнение бровей. Испугался, отправился курить, домой позвонил предупредить, что вернется поздно. Дождался, когда все сотрудники покинули рабочие места, и опять возвратился к ней, в эту поразительно живую зелень глаз, в рыжее беспокойство бровей. Прежде приподнятые руки были опущены, челка на лбу перекинута на другую сторону. Хотелось сбежать, закрыться в кабинете, кому-нибудь позвонить, но ноги не слушались, и невольно вырвалось, прокатилось эхом по залам музея:

– Скажи, ты настоящая?

«Настоящая, настоящая, настоящая…»

Он испугался голоса, пригнулся в надежде на спасительную тишину. Она чуть-чуть приоткрыла губы, обнажила ряд маленьких, нежных зубов и произнесла давно забытое:

– Да.

– Как ты туда попала?

– Возьми стул, садись, я так устала, посижу с тобой глазами.

Он покорно послушался, уселся на краешек, оставляя большую часть места печали давно забытых слез.

– Ты не спешить?

– Я врач в прошлом.

– Выслушай, я так долго молчала.

– Говори, я умею слушать.

– Наша мама умерла при родах, и у папы в каждой руке осталось по дочке. Мы с сестрой не позволили ему уйти из жизни. Он нас баловал, выполнял разные прихоти, любил с нами гулять по лесу весной. От нее мы и получились такими бурно-рыжими и зеленоглазыми.

– Твоя сестра в другом музее?

– Ее давно нет на этом свете, а мне много-много лет.

– Этого никак не скажешь.

– Разве ты не знаешь, что лица на картинах не старятся?

– Откуда, меня только-только назначили. Пару обходов всего и успел. А что с сестрой случилось?

– Отец перед днем рождения, отправляя нас ко сну, спрашивал, какие подарки хотели бы получить. В тот раз сестра попросила большое зеркало в красивой оправе. А я не знала, что попросить.

– Зачем ей зеркало? Она могла сколько угодно смотреть на тебя. А может, предчувствовала разлуку?

– Тогда я не знала, но за долгие годы, проведенные в раме, поняла. Она не любила меня, себя любила.

– И отец подарил ей то зеркало?

– Да, она утром проснулась, увидела его и больше никогда не отходила от своего отражения.

– А какой подарок получила от отца ты?

– Я сказала, что и так счастлива, радость сестры – моя радость, мы неотделимы. Ее восхищение этим большим, красивым зеркалом и есть лучший подарок на свете.

Отец разрыдался и вышел, а я открыла окно солнцу. И моментально сквозняк влетел в комнату, зеркало покачнулось, упало, разбилось вдребезги. С сестрой случилась истерика. Мы долго ее успокаивали с отцом, а когда она уснула, я решилась.

– На что?

– Стать отражением в зеркале.

– Как? Она не заметила, что ты исчезла из жизни?

– Отец утешил, сказал, что навсегда уехала к нашей одинокой тетке в другую страну.

– Вы переписывались?

– Почти нет. Я так уставала за день повторять за ней все ее движения, что на письма не оставалось сил. Отца было жалко. Он прятал зеркала по всему городу, камни кидал в водную гладь. Сестра быстро изменялась, а я оставалась прежней. Люди в рамах не стареют.

– И что было потом?

– Потом? Потом сестра ослепла. Мне очень хотелось выйти за рамки, помочь отцу в свалившемся горе. Но это оказалось невозможным. Не спрашивай, почему. Когда совсем забудешь, что был доктором, вопрос отпадет сам собой.

– А как ты попала к нам?

– Началась череда войн, революций. Меня передавали из рук в руки.

– И никто не заметил, что ты живая?

– Знаешь, все картины живые, одни более, другие менее, да немногие это заметить могут.

– Ты правду говоришь, не шутишь?

– Правду, правду. Глаз таких, как у тебя, почти не осталось.

– А какие они у меня?

– Разные.

– Я стыдился своих разных глаз, даже лечиться собирался.

– Нечего тут стыдиться, ведь это от Бога… Иди домой, поздно.

– А как же ты?

– Я привыкла.

– Что тебе подарить завтра?

– Ты отнеси меня на руках в лес, сможешь?

– Да, жди, не уходи никуда из моего музея.

Он явился рано утром, завернул картину в большое, теплое, красивое одеяло, взял на руки и понес. Когда добрался до леса, так устал, что еле хватило сил развернуть одеяло. Поставил картину и упал в траву – зеленую-зеленую, как ее глаза.

Разбудили две белые бабочки, они пытались приподнять его веки, заглянуть в глаза. Когда их открыл, закат окрасил бабочек рыжим светом, и те улетели на солнце.

Он вспомнил о картине, оглянулся и обмер. Рядом с зеркалом сидела рыжая зеленоглазая девушка и пыталась в нем что-то разглядеть. Зеркало уходило, теряло свою зеркальность, рамы оборачивались ветками молодых берез. Он подошел, взял девушку на руки, одним глазом проводил закат, другим улыбнулся своей необыкновенной ноше и понес туда, где зарождалось новое утро дня.

Розовые валенки

Через час уже зима… Я ее переживаю, как страшный сон. Холодно, тоскливо. Но-я-бр-бр. Нет, не ноябрь, это телефон «бр-бр».

– Здравствуй, завтра декабрь.

– Догадываюсь. Мы уже на ты?

– Нет, я вам валенки купил.

– Разве вы знаете мой размер?

– Нет, не знаю. Но они розовые, эти валенки.

– Им что, размер не важен?

– Как оказывается, нет. Они по ногам изголодались очень-очень.

– Господи, как это мило – «голодные валенки».

– Им без ног голо.

– Я вам что-то должна за них?

– Да, но не сейчас.

– И какая цена у розовых валенок?

– Вы мне их вернете, как только растает снег.

– Весело у вас выходит, валенки на сезон, а дальше что, зимы не будет никогда?

– Будет у кого-то, но не у меня. Валенки после вас станут весной.

Вот и декабрь, но без бр-бр. В моей сумочке маленькие розовые валенки, под пальцы рук. Ими могу набрать номер его телефона: «бр-бр».

– У вас есть розовые рукавички?

– Они вам зачем?

– У меня щеки закоченели.

Когда дочки увидели валенки, они им не удивились, как будто знали, что те затаились в моей сумочке. Девочки не мучили меня взрослыми вопросами: «Кто подарил?» и «Зачем они мне?»

– Мамочка, а розовые валенки из чего?

– Из восторгов первого снега.

– Тот восторг холодный или теплый?

– Он веселый и пушистый-пушистый.

– Как Пушкин?

– Да.

Весь декабрь каждый наш вечер начинался с разговоров о розовых валенках.

– Мама, все валенки близняшки?

– Розовые даже больше чем – они со щек Снегурочки явились к нам.

– А что на щеках осталось?

– Веснушки, девочки, там веснушки.

– Мама, а у валенок в сумочке всегда сумерки?

– У розовых валенок совсем нет сумерек, за закатом сразу восход начинается.

– Мамочка, а почему у них нет подошв?

– Потому, что за них сам снег скрипит.

– За оба?

– Да, за оба и за облака заодно.

– Мама, а как спят розовые валенки?

– В обнимку.

– Оба?

– Оба, и нимб над ними.

– Он их небо?

– Обруч.

– А что это такое?

– Обручальное кольцо.

– Мамочка, им по ночам скучно в твоей сумочке?

– И что вы предлагаете?

– Отпускать ночью гулять по балкону.

– Давайте, чья сегодня очередь?

Под занавес декабрь затрещал. Балкон несколько дней не открывали, на окнах резвились узоры. Мне стало вдруг так тоскливо, так не по себе. Девочки спали. Я завернулась в одеяло, открыла дверь на балкон. Валенок не было. На снегу остались розовые следы, как поцелуи рябин.

Пришла пора девочек будить, я не знала, как сказать, что наши валенки ушли. И вдруг знакомое «бр-бр».

– У вас валенки не пропадали?

– А вы откуда знаете?

– Знаю, поцелуи на снегу остались?

– Да, да весь балкон губами исхожен.

– Не переживайте, завтра Новый год, их белые вороны взяли пофасонить.

– А что девочкам моим сказать?

– Пусть ждут, вороны валенки вернут в Новый год с подарками для ваших дочек.

– А вы кто?

– Разве я вам не говорил?

– Нет.

– Я ваш дед Мороз.

– Ой.

Ева

Я маленькая девочка. Зовут Ева. Ум едва-едва проклюнулся. Недавно поняла: взрослые отличаются от детей. У них деньги. Они ими озабочены больше, чем нами. Мы сами по себе, без денег, они с деньгами и без нас. Мультфильмы хоть и муть, но подвиг соприкосновения с нами. Рост делу не помеха, как и худоба. Школа – сплошное издевательство. Скажем, люблю читать, но не в то время, когда им хочется. У нас во времени сдвиг по фазе. Фаза – любимое словцо отца. Он им, как перцем, в любое блюдо с перебором. Мама фыркает, мне такой факт не дозволен. Фартук, и к раковине – исполнять семейный долг. Дурость, семья не в этом. По вечерам родители загоняют в кровать, как в клетку зоопарка, и начинают вести взрослую жизнь. Не завидую, каждый раз одно и то же. Однообразие и занудство, две брови на серьезных лицах взрослых особей. Учат все кому не лень: от училки «дети, закройте форточки» до соседки, которая почти не ходит, но знает, как.

– Взрослые, дайте вздохнуть.

Молчу, молчу, конечно, мечтаю. Метры детской жизни помечены минами и ловушками взрослых, в которые они чаще всего сами и попадают, несмотря на усы, бороды и боевую раскраску щек. Вот, говорят, дети любят рисовать. Во-первых, заставляют, во-вторых, кого-кого, а взрослых от бумаг за уши не оттянуть. Порой кажется, Сальвадор Дали в сравнении с ними просто душка. Все с высшим образованием дураки. Это одно из моих самых тонких наблюдений.

– Не жуй громко, замуж не возьмут.

– Мама, подслушивать нехорошо.

– Локти со стола убери, сколько раз говорить.

– Локти не мусор, они вещь неловкая, а тут на виду.

– Отправляйся в угол, знаешь, ты кто?

– Знаю, украшение многоугольников.

Взрослые загоняют в угол себя, а от скуки и нас заодно. Мне что? Я Ева. У ребра самим Господом завещано стоять. А мой Адам пока в аду. Вот подрасту, узнает, что такое рай на пару с Евой.

Вчера наша «закройте форточку» отчудила. Собрала тетрадки и уткнулась. Думали, одумается, подождали немного и приступили к делам насущным. К концу урока совесть заела. Завертелась на стуле и давай орать:

– Итак, пишем тему, а заодно и форточки закройте. «Устаревшие суффиксы».

Звонок. Он всегда за нас. Не успела точкой ткнуть, он тут как тут. А надумала на этом уроке вот что. Подруг должно быть семь, по дням недели. Мне пяти недостает. Вот и ссоримся по пятницам. Ревность в дружбе не драма, но-но-но! Кстати, «но-но-но» – мое любимое словечко. Училке часто кажется, это эхо по классу прокатилось, она открывает фрамугу для потусторонних лиц. Эхо для уха, а если их четыре десятка, значит, это я!