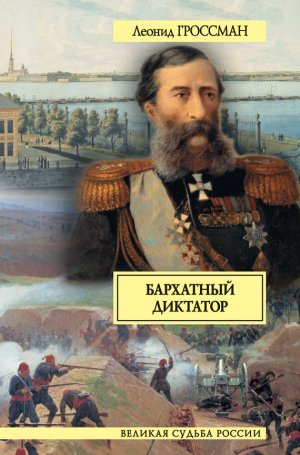

Бархатный диктатор (сборник) Гроссман Леонид

Бархатный диктатор

Посвящаю сестре Лиле

Субалтерн-император

Заграничные газеты сравнивали Лорис-Меликова с Мазарини, который сумел управлять Францией в самое смутное время при помощи примирительной и ловкой политики.

Из некрологов 1888 года.

Все тревоги оказались тщетными. Празднество державного юбиляра прошло без ожидаемых выстрелов, взрывов или бомбометания террористов. Двадцатипятилетие царствования Александра Второго расцветило слякотный Петербург мокрыми флагами, расставило за трехцветными драпировками балюстрад алебастровые бюсты коронованной четы, упорно осыпаемые тающим снегом, и с утра наполнило проспекты и набережные батальным гулом, грохотом и звоном. Салютационные орудия гремели над снежной поляной Невы, а соединенные хоры лейб-гвардии немолчно кидали в гнилостное марево февральской оттепели медные кличи маршей и кантат. С балкона над проездом ее величества царь в белом мундире кирасирского полка кланялся из-под шатра народу и даже – небывалый случай! – обнажил голову и долго сотрясал над чугунной решеткой своею гвардейскою каскою в знак полного единения венценосного вождя с благодарными сердцами верноподданных.

Правительство, жандармерия и столичные репортеры остались довольны празднеством. Ничто не нарушило установленного порядка. Целый день петербургское население с подобающим безмолвием и угрюмостью ликовало по улицам и площадям, сжатое тесной оградой из лошадиных морд и шлемов с конскими хвостами. Вечером зеленые шкалики протянули по карнизам и колоннадам аршинные литеры «Боже, царя храни», а чадные плошки и газовые рожки вычертили в ночной мути зыбкие царские вензеля, нещадно сотрясаемые порывами финского ветра. Согласно расписанию, волшебная иллюминация до самой полуночи поддерживала веселье петербургских жителей. Так и не осуществились зловещие предсказания о взрыве Исаакиевского собора во время обедни и разрушении дворцовой часовни под конец торжественного молебствия. Словом, все удалось на славу. Никто не знал, что вокруг Зимнего дворца бродил весь день до поздней ночи смуглый юноша в клетчатом пледе с заряженным револьвером в кармане, жадно высматривая в парадной веренице выездов карету нового правителя России. Менее всего об этом догадывался сам граф Лорис-Меликов.

Нежданный повелитель судьбами целой империи был также доволен исходом тревожного юбилейного дня. С чувством глубокого удовлетворения подъезжал он наутро после празднества к Зимнему дворцу для очередного доклада государю. Карета обогнула площадь. Вдоль одного из пилястров фасада еще змеилась по штукатурке глубокая трещина от недавнего взрыва динамита под царской столовой. Граф с умилением взглянул на этот легкий след страшного разрушения: ведь это именно событие, это зловещее «пятое февраля», взорвавшее дворцовую караульную и поколебавшее царские покои, призвало к власти его, победителя Шамиля, истребителя ветлянской чумы и харьковской крамолы, возведя его в таинственный и грозный сан главного начальника верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия. Правда, для титула немного длинно. Строгий стилист Катков даже позволил себе иронически усмехнуться в очередной передовице «Московских ведомостей»: слишком, мол, громоздкое звание для власти, долженствующей действовать быстро, энергично и метко… Впрочем, в общей разговорной речи произошло обычное сокращение тяжеловесного чина: главного начальника называли всюду одним сжатым и властным словом, напоминающим одновременно Юлия Цезаря и Муравьева-вешателя: диктатор. Да, диктатор над сердцем государя…

Царственный юбиляр принял своего «ближнего боярина» (так успели прозвать Лориса ревнивые царедворцы) совершенно запросто, в своей рабочей комнате, рядом с кабинетом. Александр, вступивший в седьмой десяток, начал сильно сдавать, осунулся, пожелтел, сгорбился. Поседевшие усы и мешки под глазами резко нарушали сходство с бравыми царскими портретами, развешанными во всех дворянских залах и волостных присутствиях империи. Скептические и зоркие вельможи уже величали вполголоса монарха коронованной развалиной. Его отставленная фаворитка графиня Гендрикова открыто возмущалась в петербургских гостиных «старым рамоликом», за что и была выслана по высочайшему повелению в двадцать четыре часа из Петербурга. Царь нервничал, метался и падал духом. Он был совершенно запуган последними покушениями. Взрыв в Зимнем дворце потряс его старческий мозг. Он чувствовал себя окруженным заговорщиками и затравленным невидимыми убийцами. Он считал себя обреченным. Мертвенно стыли и стекленели его выпуклые глаза. Выцветающие густые бакенбарды не могли скрыть зловещей впалости щек. Внезапные припадки удушья прерывали его барственно непринужденный французский говор, а руки, заметно похудевшие и сморщившиеся, слегка вибрировали при жестикуляции, как у слабонервной женщины. Царь дряхлел. Бремя власти становилось для него непосильным.

– Eh bien, cher Михаил Тариэлович, nous avons traverse ce perilleux девятнадцатое февраля…

Он устало и болезненно улыбался, чуть щурясь и слегка приподымая полупогончики тужурки, словно иронизируя над этой нелепой феерией всенародного ликования, организованного губернаторами и полицмейстерами.

Диктатор приветливо и почтительно улыбался, не смея разделять иронии своего августейшего собеседника и не считая возможным лицемерно противоречить его чересчур откровенному тону. Так великий наперсник багдадского калифа славный визирь Джаффар-Барменид ответствовал безмолвной и лукавой усмешкой на смелые шутки Гарун-аль-Рашида.

– О, эти возгласы черни перед домом моим, сотрясенным от взрыва!..

Царь болезненно морщился. Вчера на балконе его упорно сверлила мысль: не раздастся ли снова выстрел на площади, как в прошлом году? Вспоминалась эта ужасная встреча в апреле на Страстной, у Главного штаба во время утренней прогулки: прямо на него, стремительно и неумолимо, шел гигантскими шагами высокий, худой, изумительно выпрямленный человек с узкими раскосыми хищными глазами, с угрюмым бескровным монгольски-непроницаемым лицом под малиновым околышем чиновничьей фуражки. Сразу понял – убийца! Но едва успел отпрянуть, как длинная сухая рука, сгибаясь шарнирой, извлекла из кармана узкий блестящий револьвер. В смертельном страхе царь обращается вспять и бежит, спотыкаясь и путаясь в длинной шинели, описывая ломаную линию зигзагов (как полагается по пехотному уставу при беглом огне противника), а за ним один за другим раздаются гулкие, резкие, четкие выстрелы – два, три, пять раз, – и, озираясь, он видит, как огромный неумолимый, высокий и тонкий, как жердь, непонятный чиновник с круглой кокардой на ярком бархате, хмуря свой смертный лик с глазами малайца, неумолимо несется за ним, поднимая револьвер и исступленно щелкая на бегу тяжелым затвором… Вот и смерть, никуда не уйти, этот настигнет. Бах-бах-бах… И все же бежит юлою, потеряв фуражку, повелитель миллионов, помазанник божий, как заяц на травле, спасаясь от гибели неминуемой, несется своими ревматическими ногами, сгибаясь и кланяясь почти до земли, в предсмертном ужасе тщательно выполняя устав полевой тактики и под огнем беспрерывно меняя площадь прицела. И недаром: подоспели жандармы, свалили злодея… Но от одного воспоминания об этом беге царь начинал задыхаться.

Между тем Лорис успел развернуть свой портфель.

– Депеши губернаторов извещают, что юбилей вашего величества прошел на местах с неподдельным восторгом народа. Из Киева, Варшавы, Саратова…

Царь вяло слушал и устало смотрел неподвижными ледяными зрачками на полномочного повелителя своей страны. Справится ли с крамолой? Ведь революция неуловима и неподатлива – это похуже турок и чумы… Враг невидим и вездесущ, регулярная осада немыслима. Это тебе не Цебельда и не Дербент! Самый храбрый генерал растеряется… А этот кавказский армеец совершенно ведь не знает Петербурга, Третьего отделения, подпольных нигилистов с Васильевского острова.

Он с легким скепсисом посматривал на своего премьера.

Лорис-Меликов был некрасив и тщедушен. Худое меднокожее лицо, словно хранящее следы дагестанских загаров, дряблые впалые щеки (подтачивала чахотка), мочалистые, висящие, чуть встрепанные бакенбарды на военный манер. Падающие моржевые усы, вогнутая грудь, сухощавая долговязая фигура. Мясистый румяный нос эриванского винодела, гладкие прилизанные виски свитского генерала. Круглые черные блестящие глазки, близко поставленные, чем-то напоминали взгляд ручного кенгуру. И только умное, тонкое, вкрадчиво благосклонное выражение лица обличало в нем восточного краснобая с его мягким лукавством, изящной величавостью жеста и ласковой хитростью слова. Маска азиатского дипломата с неугасимой улыбкой на устах и бдительной зоркостью в горящем взгляде. А в общем – какой же диктатор! Так, доктор, учитель, земский статистик… Но какой же боевой генерал, завоеватель, властитель, которому подчинены все ведомства, вся полиция страны, шеф жандармов и в сущности сам император!

Они разговорились. Диктатор развивал царю спасительные положения своей программы: ничего не меняя по существу, демонстрировать видимость реформ и, баюкая благонамеренные круги словесными преобразованиями, неумолимо душить крамолу…

– Поверят ли тебе эти развращенные безверьем и пропагандой «верноподданные»?

– Нужно создать вокруг каждого ощущение опасности. Врага склоняют на свою сторону угрозой неминуемой гибели. Чем серьезнее положение, тем необходимее создавать иллюзию своей силы и смертоносности для противника.

Из глубокого кожаного кресла взглянул на царя воитель, повелевающий армиями.

– В последнюю войну положение наше под Карсом было безнадежно. Турки заставили нас отступить от Ардагана и Баязета к нашим границам. Перед нами стал Мухтар-паша, в каждом пункте в полтора раза сильнее русских; за нами расстилался Кавказ, волнующийся и тревожный: миллионное население Чечни и Дагестана в полном восстании, симпатии горцев на стороне Турции. Стоило протянуться единоверной руке в интервал русских войск, хотя бы в виде отряда кавалерии, чтоб пожар, раздуваемый религиозным фанатизмом, вспыхнул со страшной силой…

Он говорил отчетливым и чистым языком администратора и военного писателя, изощрившегося в стратегических сводках, приказах и донесениях, но с легким налетом восточных наречий. Некоторые звуки произносились с энергичным и резким придыханием, другие с неожиданным музыкальным смягчением, третьи с необычной для русского слуха звонкостью. Сухая стилистика штабной реляции местами как бы вспыхивала звучными географическими терминами Закавказья и образцовый слог корпусного командира и свитского генерала экзотически оживлялся гортанными нотами и особой пряной сгущенностью гласных, произносимых медлительно и чуть нараспев.

Царь слушал внимательно. Традиционный милитаризм романовской фамилии внушал ему неподдельный интерес к воспоминаниям боевого генерала.

– Надо было во что бы то ни стало удержать Мухтара-пашу от наступления. И я стал настойчиво и неустанно тревожить его рекогносцировками, фланговыми атаками, частичными передвижениями и фальшивыми маршами. Я поддерживал в нем ложную уверенность, что не нынче-завтра он подвергнется общему нападению русских сил. Паша колебался, рычал, но не смел рискнуть на смертельный прыжок… Видимостью несуществующей опасности я задержал его, пока не подошли подкрепления – тридцать два свежих батальона! Решительно и уверенно я перешел в наступление. Мухтар был разбит на Аладже, Карс пал.

«Попросту подкупил турецкого коменданта, – вспоминал царь штабные толки о воинских подвигах Лориса, – и, кажется, сумел вызвать смуту в крепостном гарнизоне… Но одно дело – вражеский фронт, другое – негодяй, идущий на тебя среди бела дня с пистолетом в руке… Сумеет ли этот хитрец предотвратить новый взрыв в Зимнем дворце?..»

Вспоминал с холодом в спине этот недавний вечер: только вошел в фельдмаршальский зал с князем болгарским и гессенским принцем, как все сотряслось: газ потух, стекла вылетели у померкли в золоте своих лепных обрамлений Румянцевы и Паскевичи, ледяной вихрь пронесся дымящейся струёй вдоль фресок помпейской галереи, и дворец, разрываемый в темноте гулкой пальбой, заходил ходуном, как от страшнейшего землетрясения… Вот-вот все обрушится на три избранные головы… Шутка ли: шестьдесят пудов динамита, заминированных в самые стены его дома! Дальше некуда! Ведь, может быть, завтра, сегодня, сейчас этот паркет взлетит на воздух, эти своды рухнут, и будет он простерт на смертной койке, как тот ефрейтор финляндского полка, беспомощным безногим инвалидом – с раздробленными ногами и распоротым животом. О, эта ужасная смесь размолотых костей, растерзанного мяса, разорванных артерий и повисших лоскутьями мускулов…

Он не мог освободиться от страшного воспоминания о посещении гвардейского лазарета после взрыва. Высочайший обход раненых нижних чинов из дворцового караула стоил ему чудовищного напряжения нервов. Он еле выдержал свой человеколюбивый подвиг и едва достоял до конца перевязки и операций. Эти выточенные ампутационные и резекционные инструменты хирургов, эти сплошные ожоги на лицах и спинах, исковерканные члены, обнажившиеся черепа, оторванные уши, рваные раны, – о, это было почти невыносимо: ведь сам он лишь волею случая избег такой же участи! Все эти молодые, здоровые человеческие тела, превращенные в кровавое месиво, вырастали в его сознании в неумолимую личную угрозу, в неотвратимый смертный приговор, произнесенный неизвестными инстанциями ему, неограниченному владыке над миллионами… Почти с раздражением вспоминал он слова митрополита Исидора в Исаакиевском соборе: «Царь царствующих ангелам своим заповедал сохранить возлюбленного своего, и ангелы сохранили его…» Уж если жандармы Дрентельна не оберегли, – какие там ангелы…

– Скажи мне, Лорис, как укротить этого невидимого, вездесущего врага, как овладеть этой дьявольской организацией? Как растоптать эту гидру?

Поражавший всегда своей сухостью, несмотря на сентиментальные фразы и удивительную способность проливать по заказу слезы, Александр, состарившись, заметно ожесточился. Он давно уже испещрял доклады своих министров, жандармов и судей короткими требованиями беспощадных осуждений и немилосердных кар, не допуская никаких смягчений и даже пользуясь монаршей прерогативой для повышения наказаний и увеличения числа смертных приговоров. При этом он чрезвычайно интересовался всеми деталями казней, требуя от губернаторов телеграфного описания всех расстрелов и повешений на местах. Слабеющими руками он цепко держался за власть и, предчувствуя приближение конца, нещадно и смертоносно жалил всех заподозренных, маскируя свое ненасытное властолюбие лицемерными заявлениями о своей готовности уйти, отречься, сложить с себя бремя, навсегда удалиться с княжной Долгорукой в солнечный Каир…

– Можно ли, посуди, править империей под угрозой ежеминутной гибели? Ведь это непрестанная засада, травля, охота на красного зверя… On me traque comme une bete fauve.

Слезные железы царя, столь легко раздражимые, пришли в полное расстройство. Вдоль густых бакенбард протекли две унылых старческих слезы.

Генерал с умиленным сочувствием взирал на своего расстроенного повелителя.

– Чтоб властвовать, государь, не худо начинать с ласки: народ та же женщина! (И на миг изнеженностью ханских сералей дохнуло от политической программы петербургского министра.) Недаром учили персидские шейхи: одаривай, и станешь владыкой над сильнейшими из мужей и прекраснейшими из жен. (Он улыбался по-восточному приветливо, и величаво.) Но в щедрости будь дальновиден: обеты да превысят даяния!.. Так и в политике, государь. Питая надежды благомыслящих кругов проектами реформ, мы сумеем изолировать революцию. Мы разоружим врага миражем государственных преобразований. Посулами и зароками мы привлечем на свою сторону всех этих малодушных говорунов. Мы удовлетворим их желание, мы увенчаем здание! Незыблемая самодержавная власть в основе, непоколебимая и грозная мощь всероссийского монарха, а по фасаду легкие вьющиеся украшения – словно лепные арабески по карнизу медресе – избирательные комиссии, законосовещательные комитеты…

Казалось, он медленно ткал ковер подобно своим древним пращурам из горной Армении, вплетая в грубую холстину деловой речи цветистые шелковины своих восточных воспоминаний. В сухую терминологию государственного доклада неощутимо вплетались пестрые волокна яркой словесной пряжи, протягивающей свои нити к радужной ткани индийских песенников и арабских сказочников.

Но вся эта узорная роспись политической программы не смогла утешить воспаленный мозг императора. Царь видел всюду разверзающуюся почву, негодную для стройки. Он старался подавить в себе глухую тревогу перед надвигающейся отовсюду опасностью, пытался убедить себя в возможности исхода, хотел уверовать в доводы своего советника. Но смерть – неумолимая, насильственная, вездесущая – казалось, заглядывала в окна, пряталась за портьерами, мелькала в огромных дворцовых зеркалах, протягивала свои невидимые руки к его горлу. Неустранимо и зловеще вставали в памяти минированные подкопы под железнодорожными насыпями, гуттаперчевые подушки с черным динамитом, спирали Румкорфа в дорожных сундуках, пироксилиновые шашки и жестянки с гремучим студнем, трубки с ртутью и гальванические батареи – вся эта дьявольская химия и физика конспиративных квартир, недавно обнаруженная полицией вместе с карандашными планами Зимнего дворца и грудой кинжалов и револьверов. А эти пилюли от ревматизма и одышки, присланные по почте из Парижа прямо на имя государя, которые едва не взорвали лейб-медика Боткина, проверявшего это новое целебное снадобье французского «доктора Сен-Жюста»… Адская изобретательность! Как уклониться от этих могучих и вездесущих смертоносных средств? Недавно в одном из подпольных листков он прочел дерзостное постановление о смертном приговоре, вынесенном ему, Александру Второму, каким-то таинственным и недосягаемым исполнительным комитетом воли народной. И после дворцового взрыва становилось неумолимо очевидным, что от намеченного удара ему некуда бежать, нечем обороняться, негде укрыться. Смертельная тоска заливала грудь почти до тошноты. Нужно было найти исход во что бы то ни стало…

– Скажи, Лорис… На днях спирит Ридигер предлагал мне столоверчением избавить Россию от бунтовщиков. Уверял, что раскроет все их тайны, все шифры, все квартиры, все типографии… Как ты думаешь, а? Ведь спиритизм признан современной наукой…

Диктатор не без участия глядел в уставившиеся на него стеклянные глаза, словно застывшие в орбитах под действием неподвижной идеи.

– Есть, государь, вернейшие средства для раскрытия конспирации. Всех благомыслящих на службу правительству! Каждый домовладелец призывается секретно обслуживать власть под страхом конфискации всего имущества. У меня в Терской области в каждой сакле сидел свой агент. Как для факира, для меня не было тайн. Я знал обо всем до получения полицейских донесений и мог рассказать приставам в три раза больше, чем они успевали сообщить мне…

Царь с интересом вслушивался.

– И этим, ты полагаешь, возможно искоренить крамолу?

– Совокупностью средств. Приведением государственной полиции в гармонию с негласной гражданской охраной и одновременно постоянной игрою мнимых и фактических мероприятий правительства, создающих видимость обновления для вящего упрочения незыблемых основ.

«В сущности старая игра, – думал царь, – испытанная система, доведенная лишь до большей отчетливости и точнее выраженная».

– Никакой открытой и провозглашенной реакции, – словно возражая на его мысль, продолжал верховный начальник, – напротив – легкие посулы представительного начала. Демонстрация доверия обществу. Мы сократим число ссылаемых и усилим надзор и розыски, мы отменим Третье отделение и увеличим до небывалых размеров жандармерию. Мы раскинем невиданную сеть вездесущей разведки. И одновременно нещадным истреблением анархистов мы докажем силу власти и отторгнем от революции колеблющихся…

Диктатор повысил голос, но в это время речь его прервалась жестоким кашлем. Бронхи его давно были слабы. Кашлял он сухо и резко, длительными и тряскими припадками, усы утирал скромнейшим полотняным платком и по привычке невольно взглядывал, опуская в карман: нет ли кровавой прожилки в мокроте? Если была – бледнел. Не был трусом, не боялся турок, чумы, даже террористов, но весь сжимался от ужаса при мысли, что болен чахоткой.

Так два старика, хиреющие, немощные и уже далекие от жизни, пытались удержать в своих хилых руках судьбы империи.

Тяжело вздыхая, царь поднялся.

– Княжна ждет тебя к завтраку, Михаил Тариэлович.

И старики зашагали по лаку паркетов на половину фаворитки.

Дальновидный восточный дипломат сразу взял курс на сближение с фактической царской супругой – Екатериной Долгорукой, новой хозяйкой Зимнего дворца, все еще носившей неуместное звание фрейлины ее величества. Где-то в отдаленных покоях медленно агонизировала всеми забытая, чуждая новым вельможам и политикам, давно оставленная своим мужем старая императрица. Надменная, черствая и замкнутая, она не имела друзей. Бюллетени регулярно оповещали страну о ее кашле, температуре и колебаниях аппетита, но их никто не читал. Царь давно имел здесь же, во дворце, другую семью; новые придворные, не колеблясь, вступали на этот вернейший путь к монаршему благоволению. По извилистой стезе этих дворцовых успехов мягко ступал и новый правитель России. С женщинами он вполне был уверен в успехе своей дипломатии. Недаром всегда любил персидских эротических поэтов с мелодическими именами и чувственными прозвищами, вроде «жертва красавиц» или «утешитель гарема»… Охотно обольщал полковых дам лукавой декламацией:

Нам говорят, что в кущах рая

Мы дивных гурий обоймем,

Себя блаженно услаждая

Чистейшим медом и вином.

О, если то самим предвечным

В святом раю разрешено,

То можно ль в мире скоротечном

Забыть красавиц и вино?

Женщины всегда легко подчинялись его влиянию, уступали его вкрадчивым манерам, покорялись магнетическому действию его огненных глаз и гортанных речей. Эти вернейшие союзницы даже не раз способствовали его быстрому возвышению. И зоркий сердцевед («армянский шарлатан», по кличке придворных завистников) осторожно тешит заветные думы монарха далеким и неясным видением новой императрицы: «Ведь и основатель династии Михаил Федорович Романов был женат на княжне Долгорукой». И над смертным одром агонизирующей Марии Александровны, давно утратившей все признаки власти и влияния, вздымается в тончайшей словесной игре восточного мага легкий облик юной царицы, страстно любимой дряхлеющим императором. За это одно Александр всем сердцем привязался к своему сладкоречивому визирю.

По внутренней лестнице, соединяющей личные апартаменты его величества с комнатами княжны, они прошли в новую царскую трапезную.

Двух многоопытных старцев в генеральских сюртуках среди цветов, плодов и заморских вин встречала молодая женщина с тонким лицом и бронзовыми волосами.

Человек в клетчатом пледе

Террор – в порядке дня.

Декрет Конвента

5 сентября 1793 года

Карета диктатора с дагестанским горцем на козлах отъезжает от Салтыковского подъезда. Два терских казака с пиками у стремени скачут у задних колес. Мимо окон кареты мелькают, уплывая, Дворцовая площадь, Морская, Невский. Выпитые бокалы токайского настраивают на созерцательный лад. Мягко укачивают рессоры экипажа. Проносятся легкой вязью воспоминания.

Сорок лет назад по этим же плитам шагал он беспечным гвардейским подпрапорщиком. Предания о Лермонтове витали в кавалерийской школе и заражали юнкеров поэтическими легендами тридцатых годов. Только что между Машуком и Бештау пал от пистолетной пули этот армейский байронист, завороженный алмазными гранями Эльбруса. Кавказец Лорис бредил его строфами:

Направя синие штыки,

Спешат ширванские полки…

Ему даже казалось, что такие стихи должны пробуждать бодрость в марширующих колоннах, как полковой оркестр или стройный хор песельников. Сам стихов не писал, но подружился с молодым литератором – безвестным и нищим – Некрасовым. Поселились на одной квартире, где-то около Грязной, на тогдашней окраине столицы… Иногда голодали, но в общем было весело: на святки как-то Некрасов убедил его отправиться ряжеными в одну чиновничью семью в Измайловский полк. В костюмерной лавочке молодой альманашник превратился в венецианского дожа, Лорис в испанского гранда; платье оставили в залог, уплата наутро. Но розвальни, закуска, выпивка… И вот трагический день Рождества: в нетопленой квартире они дрожат и зябнут в своих коротеньких тогах и длинных чулках… Только к вечеру выручил какой-то приятель…

Генерал ухмыляется в сивую мочалу своих бакенбард и усов. Кто мог думать тогда, что один из них станет знаменитейшим русским поэтом, а другой – всемогущим диктатором Российской империи, полномощным властелином великой страны, пред кем склоняется и вежливо отступает в тень сам помазанник божий?.. Пусть ревнуют вчерашние фавориты, пусть в бессильной зависти величают его, как этот надменный Валуев, «Мишелем Первым», – он сумеет тончайшей стратегией, умелыми диверсиями, искуснейшим маневрированием разрешить опасную задачу и вписать незабываемую страницу в летописи государства Российского. Он покажет себя достойным великого предка своего Мелик-Назара, получившего в шестнадцатом веке от персидского шаха Аббаса дарственный фирман на древний город Лори. Далекий потомок наследственных приставов Лорийской степи в составе владений грузинских царей поднялся теперь на головокружительную высоту и стал полноправным вершителем судеб величайшего в мире царства. Биография генерал-адъютанта Лорис-Меликова превзошла все чудесные судьбы арабских сказаний… Недаром подпольные листки говорили о его «воцарении» в России.

Карета несется по большой Морской к углу Почтамтской, к дому Карамзина, где живет диктатор. По обеим сторонам экипажа скачут терские казаки, стеля лошадей по земле, взмахивая нагайками, хищно озирая снежный путь и шумным топотом пугая издалека и разгоняя пешеходов.

Вот и обиталище главного начальника верховной распорядительной комиссии. Карета замедляет свой бег, легкой рысью следуют за ней конвоиры.

– Отложить лошадей!

Генерал это крикнул с подъезда, поднимаясь на вторую ступеньку. Отъезжают казаки. Унтер-офицер, бросившийся навстречу графу, захлопывал дверцу кареты. Городовые у обеих будок вытянулись во фронт. Монументальный кучер тронул слегка лошадей.

В это время раздался гулкий револьверный выстрел.

Все на мгновение застыло – и вдруг обратилось к подъезду, где остановился, резко повернувшись вполоборота, ошеломленный диктатор, от которого быстро отпрянул человек в клетчатом пледе с дымящимся пистолетом в руке.

Еще несколько секунд – и толпа прихлынула к подъезду, и Лорис-Меликов с видом боевого командира молодцевато кричит: «Пуля меня не берет!» – а в десяти шагах, на мостках постройки, у самого угла Почтамтской, унтер и дворник, навалившись, безжалостно мнут человека в клетчатом пледе и, вцепившись руками в густые волосы, волокут его мешком по тротуару.

Весть о покушении на главного начальника верховной распорядительной комиссии мгновенно проносится по Петербургу…

И пока в дом Карамзина на углу Большой Морской и Почтамтской спешно съезжается весь придворный и военный Петербург, сам наследник-цесаревич, великие князья, принц Болгарский и герцог Эдинбургский, все министры и посланники всех держав; пока в швейцарской подносы ломятся от непомерного груза визитных карточек всего сановного мира столицы; пока в белой гостиной диктатор с улыбкой показывает умиленной толпе картечь, извлеченную из ватной подкладки шинели, и рваную прореху вдоль талии мундира рядом с клапаном правого кармана; пока английский посол лорд Деффери медленно и методически произносит свою не совсем удачную поздравительную остроту о том, что это первая пуля, задевшая зад графа, – все прочие он встречал грудью вперед, а никак не задом к противнику; пока лейб-медик Боткин настаивает на желательности тщательной пальпации и выстукивания, а весело возбужденный граф, сравнивая себя с неуязвимым Джамполатом армянского эпоса, уверяет, что он никак не убит, – в кабинете петербургского градоначальника идет спешный допрос человека в клетчатом пледе с бледным лицом и густыми волосами.

Он не скрывает своего имени: Ипполит Млодецкий, двадцати четырех лет, слуцкий мещанин.

Следователь по особо важным делам только к вечеру закончил следствие. От показаний арестованного повеяло на него странным миром и удивительной биографией. Из нищеты и сумрака литовского гетто – неодолимое влечение к просторам столичных аудиторий; из ешиботов и синагог неожиданное обращение к святодуховскому братству; над Талмудом и Библией упорные помыслы о технологическом институте; сближение с революционерами, как великое освобождение, и найденный, наконец, выход в большую всечеловеческую работу, ведущую к славе и подвигу. И вот стремительный и спешный бросок в эту великую будущность – револьвер, взятый в минском полицейском участке, торопливо и неудачно разряженный во всероссийского диктатора.

– Не я, так другой, не другой, так третий, но Лорис-Меликов, назначенный на борьбу с революцией, будет убит.

Немедленно же по окончании следствия Ипполит Млодецкий был водворен в каземат Петропавловской крепости. Ровно в десять часов молодой и блестящий прокурор Петербургской судебной палаты Вячеслав Константинович фон Плеве, только что начавший большую государственную карьеру своим дознанием о взрыве в Зимнем дворце, утвердил обвинительный акт и препроводил его к главному начальнику верховной комиссии.

От центрального персонажа события, от самого «объекта покушения» зависело теперь дальнейшее направление всего производства.

* * *

Петербург, 21 февраля. Сегодня в 11 часов утра в здании военно-окружного суда начинается полевой суд над преступником Ипполитом Млодецким, покусившимся вчера в два часа дня на жизнь графа Лорис-Меликова.

* * *

Полевые суды в эпоху последних Романовых преследовали единственную цель – придать произволу власти видимость законности, облечь в декорум правосудия укоренившийся правительственный обычай кровавой мести. Не только о каком-либо беспристрастии или справедливости не могло быть и речи, но и самый разбор обстоятельств дела здесь превращался в сплошную театральщину. Суд как бы являлся личным секретарем царя, придававшим окончательную форму предписанному свыше приговору. Общий приказ верховной власти о казни террористов получал здесь только юридическое выражение для данного случая: на основании такой-то статьи такого-то кодекса казнить таким-то способом тогда-то. Вне этих тесных границ никакие варианты не допускались. Обычная судебная борьба или состязание сторон не имели здесь никакого значения: все было незыблемо предопределено, и никакие новые обстоятельства судебного следствия не могли поколебать предустановленного смертного приговора. Молниеносная быстрота процесса устраняла всякую возможность смягчения участи подсудимых. Закрытые двери избавляли от малейшей ответственности перед обществом и печатью. Приговор вступал в законную силу немедленно же по объявлении и приводился в исполнение в двадцать четыре часа. Никакие апелляции или кассации не допускались. Единственное, что еще оставалось иногда подсудимому, это попытка обратить официальное издевательство над собой в свою последнюю антиправительственную демонстрацию. Но ни о какой защите или спасении не могло быть и речи. Разбор дела неразрывно сливался с обрядом казни и как бы открывал ее.

Таков был и суд над Ипполитом Млодецким, открывший свои действия в Петербурге 21 февраля 1880 года в одиннадцать часов утра.

– Признаете ли себя виновным в покушении на жизнь главного начальника верховной распорядительной комиссии генерал-адъютанта графа Лорис-Меликова?

Млодецкий в арестантском халате, окруженный конвойными, невозмутимо смотрит перед собой, не разжимая губ.

– Подсудимый, извольте встать и отвечать с должным почтением суду.

Арестованный не изменяет позы. Председатель нервно повышает голос:

– Господин поручик! Распорядитесь о выводе подсудимого из зала заседания. Суд будет продолжаться в его отсутствие.

Дежурный офицер отдает распоряжение. Конвойные смыкаются вокруг арестанта. Место за перилами пустеет.

– Унтер-офицер полицейской службы Петрухин, изложите суду, как произошло покушение.

Гигантский городовой свидетельствует, что в момент выстрела он стоял рядом с будкой, отдавая честь, и смотрел прямо в лицо его превосходительству, а потому не видел преступника.

Таковы же показания других очевидцев. Кучер, тронув лошадей, поворачивал выезд, и когда обернулся на раздавшийся выстрел, то из-за угла кареты увидел только графа, воскликнувшего: «Пуля меня не берет!» Конвойный казак, отъехавший от экипажа, в виду благополучного прибытия генерала, уже взошедшего на парадный подъезд, подскакал лишь тогда; когда преступника втаскивали в швейцарскую.

Допрос трех свидетелей продолжался ровно семь минут.

– Господин прокурор! Считаете ли вы необходимым продолжать допрос свидетелей?.. Господин защитник?..

Стороны вполне удовлетворены полученными сведениями.

– Ввиду совершенного разъяснения обстоятельств дела суд полагает допроса остальных шести свидетелей не производить.

Состав присутствия переходит к осмотру вещественных доказательств. Члены суда, председатель, обвинитель и назначенный защитником служащий военного ведомства тщательно ищут разгадку судебной тайны в револьвере системы Бульдог центрального боя и в графском мундире с рваным отверстием у клапана правого кармана.

Изучив улики, суд занимает места. Стороны обмениваются краткими речами одинакового смысла. Чувствуется, что все торопятся закончить поскорее эту комедию трибунала.

– Перед уходом суда на совещание слово для последних объяснений будет предоставлено обвиняемому. Господин поручик, распорядитесь о приводе подсудимого.

Дежурный офицер возвращается с несколько растерянным докладом: подсудимый не идет в залу.

– Примените силу.

Место за перилами снова занято конвойными и арестантом.

Председатель громко и отчетливо прочитывает:

...

– «Петербургский военно-окружной суд в заседании своем от 21 февраля 1880 года определил слуцкого мещанина Ипполита Осипова Млодецкого, покусившегося в среду 20 февраля на жизнь главного начальника верховной распорядительной комиссии графа Лорис-Меликова, подвергнуть смертной казни через повешение».

Правительственная месть облечена в установленную предварительную форму судебного приговора.

* * *

– Ни о каком смягчении не может быть и речи, Михаил Тариэлович (и выпуклые глаза стекленели от ненависти). Власть должна показать себя во всей грозе своего величия. (Он старался походить в такие минуты на своего статного и грозного отца.) Необходимо ошеломляюще ответить всем этим подпольным извергам не только на их вчерашний выстрел, но и на взрыв пятого февраля. Публичный обряд казни будет произведен в самом центре столицы. (Хрипловатый голос астматика возвышался почти до крика.) Данной тебе властью ты утвердишь как начальник верховной комиссии приговор суда. Я б охотно повысил кару на несколько степеней: чем страшнее мука казнимого, тем вернее обращение оставшихся на путь истины. (Голос падал, влажная поволока застилала выпуклые линзы под царскими веками.) Покойный Жуковский говаривал, что в смертной казни – великое таинство очищения и спасения заблудшей души. (Слеза пала на белую эмаль нашейного крестика.) Никаких колебаний! Приговор привести в исполнение в двадцать четыре часа.

И крестясь плавным жестом перед огромным образом Богоматери всех скорбящих, царь коснулся воздушным трехперстьем своих наплечных вензелей.

– Завтра к этому времени виселица должна быть разобрана, и Семеновский плац примет свой обычный вид. С нами Бог! Да свершится его святая воля…

Завтра виселица

Он вспомнил горе и страдание, какое довелось ему видеть в жизни, настоящее житейское горе, перед которым все его мучения в одиночку ничего не значили, и понял, что ему нужно идти туда, в это горе…

В. Гаршин. «Ночь»

К вечеру весь Петербург уже знал о приговоре полевого суда.

«Завтра убьют человека, – эта мысль сверлила воспаленный мозг Всеволода Гаршина, – через пятнадцать часов молодая отважная жизнь оборвется…» Он вспоминал, что лишь несколько месяцев прошло с казни Соловьева, стрелявшего в царя на Дворцовой площади, у Главного штаба. – «Неужели же снова прольется кровь?..»

Он лихорадочно кружил по тесной меблированной комнате, задевая мебель и мольберты художника Малышева, своего сожителя. Тот давно уже спал, изредка лишь сквозь сон ворча на беспокойного друга. Ночь росла, сокращая краткий обрывок осужденной человеческой жизни, неумолимо приближая казнь. Вот пробило полночь, замер огромный дом, затихло движение по Большой Садовой. Только немолчно, упорно, неутомимо, мучительно-однотонно выпевают в торопливом ритме секунд две свои вечные нотки карманные часы на письменном столе. Легкий, еле слышный, едва различимый слухом вечный припев времени… О чем он твердит так неумолимо и упрямо? Вслушаться только в это легкое дребезжание и звенящее постукивание тонкого механизма, и кажется – тайна упорной мелодии раскрыта: «каз-нить, каз-нить, каз-нить»… Вот он ежесекундный приговор неуклонно текущего времени. Ни пощады, ни помилования, ни отсрочки… каз-нить, каз-нить…

Сколько – десять, восемь часов осталось до публичного удушения человека? Неужели же никто не посмеет вступиться за него?

Гаршин решается. Он садится к столу и быстро пишет короткое умоляющее письмо диктатору.

Он сам передаст его по назначению.

Черные улицы зимней столицы. Пустынно и холодно. Далеко до рассвета и тихо, как в склепе. Город вымер, и только не спит где-то там в каземате доживающий свою последнюю ночь…

Прихрамывая и сутулясь, бредет одинокая тень вдоль газовых рожков Вознесенского проспекта по талому снегу и плещущим лужам. Тонут в мглистых завесах беспросветные громады ночных зданий.

Гаршин по-своему любит Петербург с его огромными зеркальными стеклами, отражающими метель и мрак, с завыванием бури над снежной равниной Невы и заунывным перезвоном курантов. Он знал петербургские древности (собирался писать роман о Петре). Ему мерещились подчас согнанные в грязь и ветры Финского побережья бесчисленные работные и мастеровые люди, положившие многотысячной толпой свои кости в основу императорской резиденции. Он знал и другой Петербург – с оградами и львами, с оперенными шляпами и черными плащами, с гигантской аркой Росси и Фальконетовым конем, от которого в ужасе бежал по бесконечным проспектам безумный Евгений, грозивший медному истукану. Это был братский образ, близкий ему через полстолетие. Но больше всего он любил этот сегодняшний, самый подлинный, – его, гаршинский, Петербург с курсистками в маленьких меховых шапочках и студентами в клетчатых пледах, с военными в кепи и проститутками в длинных дипломатах, с художниками в крылатках и лохматыми террористами, – весь этот слагающийся на его глазах текучий, изменчивый, неуловимый город протекающего мглистого и неверного часа Российской империи.

Кутаясь и сжимаясь, до ужаса чувствуя свою затерянность и незащищенность в просторах огромной каменной пустыни, он быстро пересекает площадь. И словно в согласии с его любимым стихом испуганно бьются перед ним «газовых рожков блестящие сердца» и отчаянно мечутся под ударами ветра, сотрясающего стеклянные колпаки площадных канделябров.

Вокруг раскидываются чудовищные нагромождения зданий, где невидимо длится ночная лихорадочная жизнь административного центра государства. Экстренно переписываются срочные отношения, вьются на клубном сукне многозначные цифры предутренних кушей, в резервах полицейских участков полусидя погружаются в дремоту схваченные на ночь беспаспортные, истерически всхлипывают на дальних островах утомленные скрипки ночных оркестров, и где-то в глухом ущелье далекого переулка дописывает сквозь астму и кашель страницу своего «Дневника» впалогрудый и бледный писатель.

С обычным больным напряжением и скрытым надрывом неслышно течет петербургская ночь накануне казни.

Вот и Почтамтская, вот и дом Карамзина. Опросы часовых, суровые отказы, подозрительные взгляды. Наконец согласие допустить к дежурному офицеру.

В просторной комнате, напоминающей штабную канцелярию, его принимает статный белокурый военный с густыми и длинными бакенбардами, почти сливающимися в окладистую бороду. Новое гвардейское поколение уже не подражало во внешности старому царю и старалось во всем походить на наследника-цесаревича.

Дежурный адъютант деловито и отрывочно, но, впрочем, внимательно и любезно, отвечает вошедшему:

– Ни о ком не могу в этот час доложить его сиятельству.

– Но мне совершенно необходимо лично вручить это письмо…

– Граф принимает по вторникам и пятницам, от двух до трех. В это время к нему может явиться всякий нуждающийся в нем.

– Но я сам офицер, раненный в последнюю войну. Я делил с генералом тяжесть последней кампании… Вы не верите? Я был ранен, хотите, покажу мой рубец…

– Не трудитесь. Но как бывший военный подчинитесь приказу, полученному мною от моего начальника. В настоящий час невозможен прием не знакомого графу лица.

– Но, может быть, граф меня знает…

– Вы служили под верховным командованием его сиятельства?

– Нет, не пришлось. Но я – писатель… Гаршин…

Адъютант всмотрелся в бледное лицо и огромные глаза просителя. Что-то вспомнилось ему – разговоры молодежи, фотографии, афиши.

– Гаршин?

– Да, Всеволод Гаршин, прошу вас, доложите. Это совершенно неотложно…»

Офицер что-то сообразил и, видимо, догадался, в чем дело.

– Должен предварить вас, милостивый государь, – с удвоенной любезностью обратился он к просителю, – что доступ к начальнику верховной комиссии возможен в настоящую минуту лишь после предварительного осмотра одежды, белья и всего вообще посетителя.

– Обыскивать?.. Меня?..

Предстоящий унизительный обряд ужаснул его. Но испытующе пронизывал его взглядом белокурый гвардеец, ожидая ответа. «Еще, пожалуй, решит, что я вооружен и потому уклоняюсь от обыска…».

Через несколько минут в тесной соседней горнице два унтер-офицера под надзором самого адъютанта и жандармского ротмистра тщательно осматривали платье, белье и обувь Гаршина, пока, полуголый и босой, сжимаясь от холода, сидел он, стыдясь и дрожа, на швейцарской скамейке, слабонервный и хворый литератор, беззащитный и беспомощный перед четырьмя силачами в сапогах, мундирах и с оружием у бедер.

– Осмотреть под мышками… в подколенных сгибах… – деловито распоряжался ротмистр, – под нижней губою…

И шершавые заскорузлые пальцы хладнокровно бегали по-женски чувствительной коже писателя, шарили в карманах его шубы, выворачивали носки и энергично потряхивали потертой жилеткой.

Наконец надругательство кончилось.

– Будьте любезны подождать в канцелярии, – учтиво обратился военный к обысканному, – я доложу о вас графу.

Он поднялся наверх.

Несмотря на поздний час, Лорис-Меликов не спал. В тужурке и бархатных сапогах, в мягкой, шитой бисером сорочке, в крохотной плисовой шапочке он сидел над бумагами: сквозь очки просматривал протокол военно-полевого суда, доклад командующего войсками о порядке завтрашней казни, рапорт коменданта Петропавловской крепости о сделанных приготовлениях к доставке преступника на место экзекуции.

Читая бумаги, он по своей старинной кавказской привычке медленно перебирал крупные янтарные четки на крепкой и пестрой шелковинке.

– Писатель Всеволод Гаршин просит приема у вашего сиятельства…

– Писатель? Гаршин…

Дальновидный стратег сразу сообразил ситуацию. С писателями он чрезвычайно считался. Недаром был в юности другом Некрасова, знал наизусть Лермонтова, с восхищением приводил в разговоре комические афоризмы Салтыкова. Сам себя считал военным автором и отчасти историком. Опубликовал родословную кавказских правителей, записал под диктовку самого Хаджи-Мурата его необычайную биографию. Имя Гаршина помнил: лишь за три года до того в штабных кругах зачитывались военными рассказами этого волонтера Дунайской армии. К тому же Лорис мечтал о тесной связи с печатью, о завоевании журнальных кругов.

– Вы вполне уверены, что это действительно Всеволод Гаршин?

– Ошибка невозможна, ваше сиятельство. Характернейшее лицо – глаза, борода… Личность не внушает ни тени подозрений… К тому же обыск не обнаружил никакого злоумышления.

– В таком случае приведите его сюда.

Лорис-Меликов накрыл документы о казни листом «Правительственного вестника», застегнул тужурку и снял очки. Он по обыкновению обдумывал тон предстоящей беседы: благожелательность, человечность, но одновременно стойкость и служение закону. Зашуршала портьера из темного сирийского шелка. Да, сомневаться нельзя было: перед ним стоял человек, смотревший смерти в глаза и пришедший молить об отмене смерти. Это было лицо обреченного на гибель. Ужас ширил зрачки огромных лучистых глаз, и мольба о пощаде напрягала все черты, разлилась по лбу, по щекам, по губам, беспомощно полураскрытым. И вот воплем вырвалось из груди:

– Ваше сиятельство, простите преступника, стрелявшего в вас! Пощадите человеческую жизнь…

– Но вы ведь знаете, что не мне было дано судить его. Приговор военно-полевого суда произнесен.

– Вы сила, ваше сиятельство, а сила не должна вступать в союз с насилием, действовать с ним одним оружием…

– Мы действуем именем закона и во имя спасения государства. Писатель Гаршин должен понять меня: необходимо вырвать с корнем гибельные идеи, угрожающие бытию и цельности нашей великой родины.

– Вырвать с корнем?..

– Да, вырвать с корнем мировое зло…

– Но не виселицами и не каторгами изменяются идеи.

– Чем же вы остановите убийц? – с невозмутимым спокойствием спросил генерал, медленно перебирая свои янтарные четки.

– Только примерами нравственного самоотречения. Простите человека, убивавшего вас, и вы обезоружите людей, вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против вашей груди.

Старый генерал чуть-чуть усмехнулся не без горечи и скепсиса.

– Власть должна быть силою, друг мой, чтоб отечество продолжало существовать…

– Но не труп повешенного спасет Россию, ведь вы это понимаете, вы, человек власти и чести. Я умоляю вас, простите покусившегося на вас, умоляю ради преступника, ради вас, ради родины и всего мира…

– К сожалению, это не в моих силах. Только государю дано право помилования присужденных к смерти.

Он произнес это кратко и сухо, срезал по-военному фразу и решительно смолк. Неумолимая пауза подчеркивала категоричность и бесповоротность заявленного. Тишина стыла в огромном кабинете. Только бронзовые часы на камине короткими, четкими, ритмическими ударами выпевали в два такта немолчный припев неутомимого скорохода-времени: каз-нить, каз-нить, каз-нить…

Генерал бесстрастно и прямо смотрел перед собой. Над ним, на узорном персидском ковре поблескивали ятаганы и сабли, изогнутые мавританские шпаги и остроконечные щиты, нагрудные диски янычар с золотой инкрустацией надписей и граненые конусы турецких шлемов с висячими кольчугами. Под литыми ножнами и филигранными рукоятками, на рытом бархатистом ворсе, пылала восьмиугольная роза извилистого растительного орнамента, завивавшего свой длинный стебель в арабески непонятного изречения. Цветок, казалось, выступал зияющей раной из пестрой шерсти мусульманских ткачей и под обнаженными лезвиями восточных доспехов словно сочился кровью над самой головой всероссийского повелителя.

Недвижный и неумолимый, он молча смотрел в глаза посетителю. Тот, казалось, только что понял нечто, прозрел какую-то тайну. Лицо его озарилось догадкой. Он медленно, неслышно как-то привстал, бесшумно шагнул к столу, наклонился над гигантским бюро, задевая крылатых львов канделябра, и шепотом произнес, почти вплотную приблизившись к лицу генерала:

– А что вы скажете, граф, если я брошусь на вас и оцарапаю: у меня под каждым ногтем маленький пузырек смертельного яда, малейший укол – и вы мертвы…

Лорис открыто и широко улыбнулся (как был наивен этот восторженный юноша со своими угрозами!). Правитель России решил произнести в назидание историческую фразу:

– Гаршин, вы были солдатом, а я и теперь, по воле монарха, часовой на посту, как же вам пришло в голову путать меня смертью? Сколько раз мы смотрели ей с вами в глаза!

Налет восточного акцента придал особую выразительность этой героической фразе.

Писатель медленно поднялся и отошел от стола. Он был тронут бесстрашным ответом старика, взволнован мелькнувшим воспоминанием войны и крови, оживившим нависшую угрозу смерти и вызвавшим в сознании простертые в небо изломанные руки виселиц. Он закрыл лицо, опустился в кресло и, не в силах сдерживаться долее, разрыдался.

Генерал сделал вил, что взволновался горем своего собеседника. Он весь наклонился вперед, заговорил тоном врача, стал успокаивать общими фразами:

– Ну полноте, полноте… Ведь этак вы расхвораетесь… Поберегите себя…

Но гость неудержимо вздрагивал от подступавших рыданий. Спазмы мешали ему говорить. Он мог лишь прерывающейся фразой повторять сквозь душившие всхлипывания, как плачущая женщина:

– Пощадите… Млодецкого…

Необходимо было решительным тоном прервать тяжелую сцену, вызвать нужным словом крутой перелом в собеседнике, с достоинством закончить томительный разговор.

И вот он встал, ласковый и мудрый, приветливый и лукавый, сладкоречивый и лживый азиатский дипломат.

– Обещаю вам сделать все, что в моих силах. Сам не имею права миловать, но буду просить государя об отмене казни.

Гаршин поднял лицо, омоченное слезами, но сияющее:

– О, царь исполнит вашу просьбу, я в этом уверен. Он поймет, он простит – довольно крови, довольно разбитых молодых жизней… О, вы единственный слуга правды в России! Вы спасете человеческую жизнь…

Диктатор дружески жал ему руку:

– Верьте, я хочу пройти сквозь эпоху политических кризисов, не забывая о гуманности…

И он открыто смотрел ему прямо в глаза своим умным и обещающим взглядом. Восьмиугольная роза персидского ковра светилась над ним пылающим сердцем.

Гаршин с блаженной улыбкой утешенного ребенка проходил по передней карамзинского особняка под вежливым и почтительным эскортом густобородого адъютанта.

* * *

А в это время на Семеновском плацу, как раз насупротив Николаевской улицы, при мигающем и беглом свете факелов, под окрики полицейских офицеров плотники из арестантов спешными ударами топоров воздвигали эшафот и сбивали в неумолимо четкую фигуру тонкие высокие черные столбы с поперечной перекладиной.

В это же время на станции Вишера, Николаевской железной дороги, официанты торопливо и тщательно приготовляли заказанный депешею из канцелярии московского генерал-губернатора обильный и горячий мясной завтрак с водками и коньяком для неизвестных и весьма важных пассажиров, следовавших курьерским поездом из Москвы. Это знаменитый палач Фролов, который за год перед тем с успехом выполнил приговор над стрелявшим в царя Соловьевым, экстренно доставлялся теперь жандармскими ротмистрами в Петербург для предстоящей новой работы.

Допрос в равелине