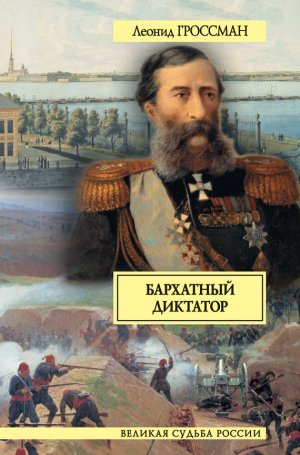

Бархатный диктатор (сборник) Гроссман Леонид

Читать бесплатно другие книги:

Эта книга посвящена женщинам, которые оставшись вдвоем с маленьким ребенком, смогли обрести уверенно...

В этой книге собраны 100 молитв к святым, чью зримую помощь мы получаем, обращаясь с верой и искренн...

Новая книга Игоря Иртеньева – одного из самых читаемых современных поэтов России – соединяет злободн...

«Действие происходит в провинциальном театре. Театр представляет сцену в беспорядке…»...

«Подумай, как вчера ты с нею обходился.Ты дулся и молчал, бесился и бранился;Бог знает из чего, крич...

«Сегодня завернул некстати я домой:Придется утро всё беседовать с женой.Какие странности! люблю ее п...