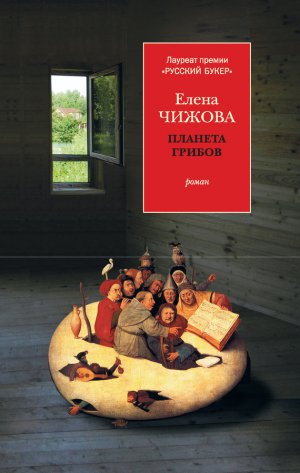

Планета грибов Чижова Елена

«Придется заказывать дубликат… Все равно ехать, оформлять заявку… – она чувствует утренний прилив бодрости. Как в юности, когда выходила на крыльцо. Ели, стоящие у кромки леса, упруго топорщатся ветвями. – Хорошо, что приехала… Очень хорошо… Кофе? Нет, выпью в городе», – к машине она идет, улыбаясь: не город, а райцентровская дыра… Уже открыв дверцу, вдруг вспоминает: забыла запереть дом. Но лень возвращаться. Заводит машину, разворачивается под соснами, едет не оглядываясь. «Ну какие здесь воры…» Ворам, которые позарятся на всю эту рухлядь, следовало бы приплатить…

Нина, Ниночка! Я знаю, мы с тобой – одно целое! – слова, вырванные из контекста, кажутся особенно беспомощными.

Время от времени отец зачитывал вслух. Спускался с чердака: сядь, послушай, вот написал кусочек, надо проверить интонацию. Спрашивал: ну, как на твой вкус? Мать всегда восхищалась: замечательно, все как в жизни!

«Меня не спрашивал… – Она сворачивает на асфальтовую дорогу. – А если бы спросил? И в какой это жизни нормальные люди так разговаривают?» Во рту неприятно горчит.

Она притормаживает у магазина на горке.

Свет, бликующий на асфальте, слепит глаза. Слепые глаза видят пыльный проселок, по которому движется грузовик. В кузове покачиваются бидоны – сейчас их начнут разгружать…

В юности ходила сюда за молоком. В те годы молоко продавалось по записи: в начале месяца подавали заявки, заносили в конторскую книгу. Покупатели сходились заранее: неизвестно, когда привезут. Разбредались, усаживались в тени. Чтобы не сбить очередь, ставили пустые бидончики. Завидев молочную машину, сбегались, занимали места. Очередь принимала форму шмелиного роя. Водитель выходил из кабины, откидывал борт. Рой гудел терпеливо. Если кто-то опаздывал, его место караулил бидон…

Она поднимается по ступеням. С опаской, будто переходит воображаемую границу, вступает в пространство памяти. Там остались деревянные полки: крупы, макароны, брикетные супы, портвейн Солнцедар. Отрава отравой, при чем здесь солнце?..

Открывает дверь.

Магазин как магазин. Теперь такие везде, в каждом чертовом пригороде. Отделы: гастроном, хлебный, молочный. Вода представлена пятью-шестью наименованиями.

Она замирает у прилавка, пытаясь вообразить: тех, стоявших в той очереди. Если бы им сказали: настанет время, когда здесь будут продавать воду. Наверняка забросали бы камнями… Или пустыми бидонами…

– «Аква Минерале с газом».

– Вам похолоднее? – продавщица кивает на холодильник. Бутылки: разноцветные, рядами. Кока-кола, чай, пиво, квас.

– Нет, – она качает головой.

Из-под крышки бьет пенная струя.

Женщина с ребенком на руках оборачивается. Не то чтобы осуждает. Просто реагирует.

«Ну почему? Почему они не могут держать свои реакции при себе?»

Мы с тобой – одно целое! Наша общая жизнь…

«Не общая, а моя. Которая никого не касается…» – пьет, высоко задирая бутылку, будто трубач, дующий в трубу. Выдувает дивную мелодию своего недалекого будущего, которую никто из местных не услышит. Когда будущее обратится в настоящее, она будет далеко.

Краем глаза замечает: ребенок – смотрит внимательно, шевелит губами, словно подпевает беззвучной песне. Она закручивает крышку. Коротким, решительным жестом. Будь он постарше, наверняка бы понял. Тетенька хочет сказать: это – моя вода.

Младенец ударяется в плач. Направляясь к двери, она чувствует себя виноватой. Хотя, если разобраться, при чем здесь она? Ребенка мучает жажда – за этим должна следить его мать. Мать, а не чужая женщина.

Женщина. Ее мать любила это слово. Морщится. «Мне никогда не нравилось». Даже в юности, когда оно должно казаться загадочным.

Забираясь в жаркую машину, вспоминает милое лицо, скромное ситцевое платье: старенькое, для работы в огороде. Думает: та женщина не назвала бы себя женщиной – хозяйка, мать, жена…

Казалось бы, раннее утро, но в салоне уже не продохнуть. Она включает кондиционер. «Жара. И это дурацкое марево. Все-таки что-то странное с погодой… —

* * *

Клочки с номерами телефонов он разложил на обеденном столе. В два столбика, соблюдая строгий порядок: справа напечатанные, слева – написанные от руки. Первые казались безликими. Тех, кто скрывался за ровными компьютерными буквами, невозможно вообразить. Прижав их ладонью, чтобы не нарушить порядок, отодвигает в сторону.

Безотчетно повторяя жест отца, потирает руки, прежде чем погрузиться в изучение корявых букв и цифр. Именно это свойство кажется особенно обнадеживающим: их вывели неловкие пальцы. Значит, привычные к физическому труду.

Мужской голос, ответивший на вызов, выслушал сбивчивое объяснение и, помедлив, дал ответ: на этой неделе все заняты на другом объекте. «Не решите до субботы, звоните. Кого-нибудь пришлю».

Жалкое желание: отложить до субботы – шевельнулось, но улеглось.

Второй голос оказался женским. Она обещала передать бригадиру. Сказала: перезвонит в течение часа.

На третий звонок никто не отозвался.

В распоряжении четвертого только водопроводчики. «Читали объявление? Там же ясно, черным по белому». – Он хотел извиниться, но раздраженный басок дал отбой.

Пятый, надолго задумавшись, так что пришлось окликать: алло! алло! Вы слушаете? – ответил, что работы по горло, лето, слишком малый объем, чтобы браться.

Шестой оказался тем же женским голосом, который обещал передать его просьбу бригадиру. Он сверил номера телефонов и признал свою оплошность: «Простите… Но там, на столбе, два ваших объявления. Вот я и…» Во всяком случае, она подтвердила прежнее обещание: ждите, перезвонит.

Он засек время и принял решение: сделать перерыв.

Прислушался, но ничего не расслышал: родители молчали. Он кивнул удовлетворенно: еще бы. На его месте даже они не добились бы большего. Всё, от него зависящее, сделано. Теперь надо дождаться обещанного звонка.

«А если не дождусь? Если вообще не позвонят?.. И что тогда? – снова подступала паника. – Как – что? Звонить и звонить последовательно, по всем оторванным номерам. Рано или поздно кто-нибудь обязательно откликнется. Согласится. Придет… Главное, добросовестность и методичность. Торопиться некуда. Они же не торопились. Жили так, словно им отведена целая вечность: копать, таскать, полоть…»

Телефонный звонок раздался раньше, чем он – уже в третий раз – проверил время. Голос, говоривший с едва уловимым акцентом (кажется, все-таки белорусским), назвался бригадиром. Выслушав, спросил адрес.

– Сосновая улица, дом шестнадцать, – он представил себе карту: – Знаете магазин на горке? Если от него, надо свернуть по Еловой, там – до леса, дальше – направо и до конца. У меня самый последний участок…

Хотелось объяснить подробнее, сказать: Сосновая – легко запомнить. По аналогии с названием райцентра. От магазина совсем недалеко, неторопливым шагом минут пятнадцать, – но голос не дослушал:

– Понял. Завтра в одиннадцать. Кто-нибудь будьте дома, – и отключился.

Он сел на скамейку, смиряя радостное волнение. «Сделал. Справился. Этот бригадир – человек…»

Оперся ладонями о колени: «Почитать или пообедать?..» Давило голову. Этим летом как-то особенно часто. Снова всплывали старухи: сперва та, что советовала обратиться к водопроводчику, – в руке она держала шланг. За ней другие, базарные, – расположившись за дощатым прилавком, стояли над плодами своих трудов. Стараясь отрешиться от давящей боли, он всматривался в лица, но снова видел овощи: старуха-огурец, старуха-картофелина, старуха-кабачок…

Поднялся и обошел дом.

За дощатым туалетом виднелась компостная яма: сорняки и палые листья, слоями, вперемешку с дерьмом. Лет через пять вонючее месиво сгнивает – превращается в подкормку, которую можно раскладывать по грядкам. Огурцы, картошка, кабачки, патиссоны… Помидоры, укроп, петрушка. Говорили: из земли – на стол. С осени закладывали в ямы: слой картошки, слой песка, снова слой картошки. Клубни, долежавшие до лета, припахивали гнильцой. Сперва доесть старое – незыблемый принцип. За это время новое успевало подгнить. Последние закатки доедали в августе. В это время начинался круговорот банок: полные – с дачи, пустые – на дачу. Огурцы, компоты, варенье… Движение – из года в год по одному и тому же кругу, как лошади в шорах.

Глядя на компостную яму, буйно поросшую сорняками, думал: «Это мне так кажется. А им – нет. Мои родители не тосковали и не печалились. Герои, не хуже самохваловских метростроевцев – мускулистых людей какой-то особой породы, готовых бросить вызов природным недрам. Чудотворцы своего участка земли…

Говорили: разбить сад и огород. Растения, посаженные их руками, не зависели ни от века, ни от общественного строя. Росли, плодоносили, цвели. И все-таки он не мог отрешиться от странного чувства: не сад, а натюрморт. Островок мертвой природы, искусственная реальность, прирученная, но так и не ожившая. Может быть, они тоже это чувствовали? Копали, пололи, прищипывали клубничные усики, гордились своими свершениями, но никогда не радовались: он не помнит улыбок на их губах.

Вниз уходили гигантские ступени, заросшие лопухами и крапивой. На языке родителей это называлось: террасы. Всё – вручную. Лопатами, в четыре руки. Носили булыжники. Укрепляли склоны, добиваясь почти геометрической точности. Теперь прямые углы смягчились и расползлись. Природа, не имеющая уважения к труду прошлых поколений, размыла искусственные очертания, словно прошлась варварской кистью.

Стоял, вглядываясь в победное буйство сорняков. Поле битвы, на котором сражались родители. Только их неусыпный труд сдерживал восстание этих масс. Теперь сорняки обрели свободу. В памяти всплыла надпись, начертанная на одной древней стеле, кажется, царя Саргона, разрушителя цивилизаций:

НА РУИНАХ,

ОСТАВШИХСЯ

ПОСЛЕ МОИХ ПОБЕД,

РАСТУТ СОРНЯКИ.

Вдоль дальнего забора разрастался малинник – колючие кусты, в родительские времена усыпанные ягодами. С годами все выродилось. Он уже не собирал. Яблони тоже одичали. Яблоки, когда-то крупные и сочные, – теперь с детский кулачок.

«Может, полить?..» – но уже отрешенно, как о мертвом ритуале, пришедшем из глубины веков. Из чужой – давным-давно стершейся – памяти.

Поздно. Время упущено. Вода, которую он откроет, достанется сорнякам… —

* * *

Похоже, она зря волновалась. Девица, дежурившая в конторе, охотно выписала дубликат. Остальные документы в порядке. Теперь – кадастровая съемка.

– Вы помните? Мне – по срочному тарифу. Я предупреждала, по телефону.

Обещала, что приедут завтра. В самом крайнем случае послезавтра: лето, много заказов.

– Я могу поговорить с непосредственными исполнителями?

Девица развела руками:

– Все на выезде. Но вы не беспокойтесь. Вам обязательно позвонят.

– Позвонят или приедут? – На всякий случай положила на стол еще одну бумажку.

– Сперва позвонят, потом приедут.

Улыбка, проплаченная дополнительно, оказалась на диво хорошей.

– Вы говорили, надо собрать подписи.

– Так это потом, когда оформим, – девица объяснила важно. – Соседи должны подписать готовый документ.

Она выходит из конторы. Оглядывается, читая вывески:

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ПОРТЬЕРЫ НА ЗАКАЗ

Делает шаг в направлении стеклянной двери: может, зайти? Поговорить с продавцами, полистать местный каталог. С мебелью все ясно заранее: флок, отечественный гобелен… Общее представление получила в отделе светильников, когда тетка в красном сарафане выбирала торшер. Самое интересное – портьерные ткани. В иных обстоятельствах непременно бы зашла. Продавцы, если их правильно разговорить, охотно отвечают на вопросы:

– А вы бы что выбрали?

– А эта, с разводами, – как на ваш вкус?

– А какие из них пользуются особым спросом?

Почти ясно она слышит голос своего заместителя: Ну что здесь может быть интересного? Это же не наш сегмент…

На самом деле так он никогда не спросит. Разве что подумает. Но она умеет читать мысли.

Напротив, через дорогу, – стекляшка, опоясанная цементным поребриком.

КАФЕ АНЖЕЛИНА

Она останавливается у кромки, пережидая поток машин. Будний день, а движение как в городе: не жизнь, а наглядная агитация. Население богатеет на глазах.

Пользуясь паузой, отвечает на вопрос заместителя:

«Во-первых, сегмент почти наш: через пару лет тетка в красном сарафане вполне может стать нашей клиенткой. Деньги – характеристика динамичная: сегодня нет, а завтра… Самое стабильное – вкус. Дальновидный поставщик не должен отрываться от народа».

Кажется, понял. Во всяком случае, кивнул.

«Ну и славно, – она кивает в ответ. – Идите и работайте. А я выпью кофе».

Переходя на другую сторону, пытается представить себе эту Анжелину: супруга хозяина? Или любовница, местная барби? Ей нет никакого дела, но все-таки лучше бы любовница или вообще никто – просто иностранное имя, случайное, которое можно легко заменить на другое, лишь бы оно тоже было иностранным: Илона, Диана… «Смешно, – она смотрит на солнце сквозь темные стекла. – Кажется, я вообще ненавижу жен. Всех: и нынешних, и бывших. Включая себя…»

В кармане вибрирует телефон. Она садится за столик.

– Американо. Нет, сахара не надо. И сразу – счет.

Снова римский партнер. Все, что он скажет, ясно заранее: «Надо определяться с позициями. Срочно. Поставщики торопят». Это же самое говорил и вчера, и позавчера. Сколько можно отвечать: пожалуйста, дождитесь меня. Неделя ничего не решает. Поставщики никуда не денутся, подождут.

Сидя над чашкой кофе, она гасит раздражение: «Ждет, что дам отмашку: решайте без меня. Говоришь, говоришь… Как об стену горох…»

Ткани для российского рынка всегда отбирает сама. Шиниллы, жаккардовые структуры, микрофибра. Всё, включая искусственную кожу.

Этого он не может понять. Говорит: есть же консультанты, дизайнеры.

«Вот именно. Ваши дизайнеры и ваши консультанты», – допивает кофе одним глотком.

ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, МЕБЕЛЬНЫЕ И ПОРТЬЕРНЫЕ ТКАНИ ПОДОБРАНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ. В ПОДБОРЕ УЧАСТВОВАЛИ ИТАЛЬЯНСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ.

Конечно, участвовали, отчего не поучаствовать. Только где б она была со своим бизнесом, если бы шла у них на поводу! У наших покупателей – свои вкусы. Особенные. Что европейцу хоршо, то русскому – ну, не знаю… хотелось бы чего-нибудь…

В НАШИХ КАТАЛОГАХ ВЫ НАЙДЕТЕ САМЫЕ МОДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ТКАНЕЙ. СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПОЗВОЛЯТ ВАМ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ИНТЕРЬЕРЕ И НАПОЛНИТЬ ЕГО ОСОБЫМИ ЭМОЦИЯМИ.

Раскрыв картонку, вкладывает сотенную купюру: сумма включает щедрые чаевые. Выходя из кафе, прикидывает: процентов тридцать. Обычно оставляет пять. Но девица куда-то испарилась.

Идет к машине, продолжая диалог со своим новым заместителем: «Для сегмента, с которым мы работаем, индивидуальность – ключевое понятие. В разговоре с клиентом его следует употреблять как можно чаще». Что-что, а это ее дизайнеры вызубрили назубок. Конечно, решение остается за покупателем, но важно правильно предложить.

В сущности, новый заместитель ей нравится. Иначе бы не взяла. Тем более сейчас, в сложившихся обстоятельствах, когда он остается здесь, в России. Практически вместо нее. В современном мире физическое присутствие не обязательно. Везде мобильная связь. Можно руководить откуда угодно: хоть из космоса, хоть с того света. Рано или поздно ученые решат и эту проблему. Усмехается, пытаясь представить себе далекое будущее, в котором и хоронить будут с телефонами. В принципе, идея не новая. Еще древние египтяне снабжали своих мертвых всеми достижениями этого света, которые могут понадобиться после смерти…

В салоне африканская жара. Открывает бардачок: роется. Как назло, влажные салфетки закончились. «Ничего. Приеду – умоюсь…»

Какие-то решения ему придется принимать самостоятельно, не отвлекая ее по пустякам. От него она не ждет чудес: справится – хорошо, не справится… Кто знает, может, и к лучшему. Сам-то он уверен, что справится. Ей импонирует его уверенность. Наверное, так и надо, когда тебе тридцать лет. В начале девяностых этому мальчику было десять. По-настоящему он не помнит прошлой жизни. В сравнении с ним она – динозавр, выживший после ледникового периода. Чего она только не делала, пока не вышла на эту тему: возила шмотки – сперва из Польши, потом из Турции, торговала на рынке, одно время держала закусочную. В голове вспыхивают картинки – яркие, как в телевизоре.

– Выключить, выключить! – она трясет головой.

Спаслись те, кто сумел приспособиться. Остальные просто доживают: проводят остаток дней. Она чувствует это всегда, особенно когда делится с ним своим опытом. К ее советам он прислушивается внимательно, во всяком случае, делает вид.

«Вы должны понимать: индивидуальность – эффектное слово, которое нравится клиентам. На самом деле здесь, в России, общая жизнь: вкусы, потребности, перечень тайных желаний. Каждому сегменту рынка соответствует свой список. Шагнув вверх по лестнице доходов, старый список желаний откладывают в сторону. Достают новый. Как из ящика письменного стола или из дачной тумбочки…» – выезжая с парковки, она жмурится от солнца.

«Вы хотите сказать: у меня тоже общие? Но я…» – он смотрел на свои брюки, купленные в дизайнерском бутике. Хотя, конечно, дело не в брюках. Брюки – следствие. Этот мальчик прост, как газета «Правда», циничен с младых ногтей.

В пятницу предупредила: вернусь не раньше среды, заодно и отдохну.

Пожал плечами: отдых в Ленинградской области – не его стихия. Скорее, возвращение к истокам, к прошлому. Которого он не то чтобы стыдится – просто стер из памяти. Как крошки со стола. Когда брала на работу, спросила: «А где ваши родители?» Назвал областной городок: где-то в направлении Ладоги. «И чем они занимаются?» – «Не знаю. Живут», – равнодушно, как о кошках или кроликах.

А может, она несправедлива? Кто знает, чем этот мальчик интересуется? Политикой? Ну какая теперь политика… Или, например, оккультизмом? Многие увлекаются, вертят столы, вызывают души предков…

Нина, Ниночка! У нас – общее прошлое. Значит, и настоящее, и будущее… – резко, рывком поворачивает руль. Проскакивает перед носом у встречной машины.

– А вот это хрен! Я. Вам. Не нанялась! – громко, будто они должны услышать – ее клиенты, чьи вкусы она чувствует нутром и презирает в себе.

«В сущности, это и есть мой талант: знать, что им понравится. Потому что – в глубине души – мне тоже нравится это: чуть более пестрое, чуть-чуть более яркое. Невозможно объяснить словами… С этим надо вырасти, видеть с самого детства: вязаные салфетки, кривые рамочки, стены, оклеенные цветочными обоями – подлинник советской жизни, от которого не избавиться, сколько ни пытайся взглянуть глазами их дизайнеров…

Покупатели, чьи руки ощупывают ткани, которые она выбрала, – что они вообще знают про индивидуальность! Индивидуальность – это ее борьба: девочки из интеллигентной семьи, чьи родители всерьез полагали, будто они – особенные.

Наша дочь – очень современная девушка, выбрала торговлю, – всю жизнь она слышит голос матери, видит презрительную усмешку.

Сколько раз думала: вот родилась бы в простой семье. Представляла себе соседку, женщину в ситцевом платье, которая однажды назвала ее доченькой. Они бы просто гордились: еще бы! В сравнении с ними доченька, которую они просто любят, поднялась на ступеньку выше, получила прекрасное образование, открыла свое дело, стала успешным предпринимателем…

Машина движется по лесной дороге, соединяющей Сосново с дачным поселком. Ей уже неловко за эту вспышку, чуть не обернувшуюся аварией.

«И чего я на него напустилась? – она улыбается своему заместителю. – Парень как парень. Работящий, добросовестный. Если и врет – по мелочам. А с другой стороны – одергивает себя, – кто теперь не врет?»

Последнее время расплодились варварские типажи. Черепа как у неандертальцев. «Вот-вот… – она кивает. – Будто время движется вспять». По сравнению с ними, ее заместитель – воплощение таланта и ума.

Среди елей и сосен мелькают цементные надгробья, расцвеченные искусственными венками: кладбище, разбитое на краю леса. Напротив, на другой стороне дороги, – бревенчатая церковь, раньше ее не было. Тоже местные умельцы… Она объезжает машины, припаркованные у обочины, – около кладбищ всегда полно дорогих. Такое впечатление, будто умирают исключительно бедные, а богатые их навещают, приезжают на роскошных машинах…

В боковом зеркале вспыхивают анилиновые цветы. Она отворачивается, пытаясь подавить в себе чувство вины, но оно никуда не исчезает. Наоборот: ей хочется выйти, воспользоваться случаем, чтобы как будто навестить. Странно, но их присутствие она чувствует на любом кладбище, кроме Южного, где они похоронены… Она жмет на газ. Ей не за что себя винить. Родительские могилы прибраны. В прошлом году обновила ограду, кресты, надгробья – две гранитных плиты.

На подъезде к ДЭКу стоят мусорные контейнеры. За ними цементная стена, огораживающая территорию помойки. На стене объявление:

АНТИКВАР.

ПОКУПАЮ ДОРОГО: МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ БЫТА, РАМЫ ДЛЯ КАРТИН В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.

ВЫЗОВ ОЦЕНЩИКА БЕСПЛАТНО.

Она съезжает на обочину. Порывшись в бардачке, нашаривает блокнот и ручку. Ей не нужны эти деньги. Надо просто отдать. В хорошие руки. Не выбросить. Расстаться по-хорошему… Конечно, чистое суеверие, но, может быть, тогда и у нее все сложится…

Прежде чем тронуться с места, оглядывает штабеля досок, лежащих за оградой: раньше на этом месте был кинотеатр, теперь – строительный магазин. На мгновение нырнув в прошлое, вспоминает шорох кинопроектора, острый луч, в котором висят частички пыли. На белом экране, словно рождаясь от этого луча, вырастают высокие агавы, меж которыми, победив царапины и помехи старой пленки, скачет Чингачгук Большой Змей.

Она сворачивает на Еловую. Теперь только прямо, до самого леса. Чингачгук скачет назад, уходя в глубины памяти… Перед последним поворотом она тормозит и выходит из машины. Хочется пройтись. Просто так, без цели. Сперва по лесной дороге, ведущей к линии Маннергейма, потом, не доходя до болота, свернуть. Почувствовать мох, упругий, пружинящий под ногами. Увидеть островки вереска – сиреневатые пятна на темно-зеленом фоне, стволы корабельных сосен, которым никогда не стать кораблями…

«Еще неизвестно, когда снова сюда приеду…» – будто не старый киношный индеец, а она сама вот-вот поскачет за солнцем, уходящим на запад, за линию горизонта. Надо торопиться, чтобы ночь не застала в прериях.

Даже про себя ей не хочется говорить: никогда… —

* * *

Он идет по лесной дороге. В небе – слишком высоко, чтобы расслышать шум мотора, – рисуется реактивный след.

Остановившись под деревом, пытается представить себе мир глазами летчиков: дома, времянки, сараи… Когда высота набрана, всё становится игрушечным: не дома – домики. Не машины – модели машинок. Дороги, похожие на муравьиные тропки, по которым ползают маленькие люди. «А если из космоса?..» Закрыв глаза, представляет себе карту Ленинградской области: ветки железных дорог, они начинаются в центре Петербурга, тянутся в разные стороны. На взгляд пришельцев, это похоже на куст. «Хотя, – он идет дальше, внимательно глядя под ноги, словно боится споткнуться, – может быть, на их планете вовсе нет кустов. Только трава и деревья…»

Все остальное – лес: километры бессмысленного пространства, темного и непроходимого.

Дорога сворачивает к линии Маннергейма. В этой местности – единственный осмысленный маршрут. Дальше только болото.

Острый наконечник стрелы, нарисованной самолетом, уходит за пределы видимости. Белый след, разрезающий небо, расползается под жаркими лучами. Когда-то здесь шли бои. За семьдесят лет окопы заросли и обвалились. Кости ушли в землю: и наши, и финские. Остались только камни: валуны, выложенные в линии. Они похожи на гигантские челюсти. Земля – богиня-мать, пожирающая приметы человеческой истории. Рано или поздно ее каменные зубы перемелют всё… Он вспоминает вчерашнюю летучку, возвращается к словам капитана: каждый организм старается увеличить число своих генов в последующих поколениях. Что человек, что дерево – никакой разницы. Он оглядывает стволы, поросшие мхом. В юности думал: я умру, а этот лес останется. Казалось, деревья будут стоять вечно. Дойдя до просеки, замедляет шаги. Лет пять назад этой просеки не было. «Что ни год, здесь всё становится неузнаваемым – после каждой зимы».

В родительское время лес почитался неприкосновенной территорией: за вырубку полагался солидный штраф. Конечно, рубили – как без этого, если всё строилось из древесины. Но все-таки тайно, с оглядкой. Иногда, когда случалось выйти ночью, слышал стук топора.

Садится на пень, вытягивает ноги. «Теперь не церемонятся. Куда ни глянь – свежие пни. Уж это точно не дачники. Тут нужна техника: специальные пилы, тракторы, грузовики…»

Где-то читал: прежде чем упасть, дерево замирает, будто в его памяти проносится целая жизнь, год за годом – по числу годовых колец. И только потом – шум и трепет ветвей, яростный удар о землю… Вздыбленный комель…

Оглядывается, пытаясь расслышать надсадное гудение, истошный скрежет, вспарывающий древесину… Вокруг стоит тишина. Абсолютная, ни единого звука. Неудивительно: сосны вырубают зимой. Зимой он никогда не приезжает. В его памяти здесь царит вечное лето.

«Бригадир обещал. Придет, починит… – мысль перескакивает на самое насущное, будто стоны деревьев, которые нельзя расслышать, как-то соотносятся с тревогой последних дней. – И всё пойдет по-прежнему… Ни чужих телефонных голосов, ни замков, ни хвостиков объявлений».

Встает, отряхивает брюки. Вдыхает глубоко и почти свободно. Положа руку на сердце, ему нет дела до поваленных деревьев. На их месте вырастут новые. Об этом позаботится природа… Что-что, а это она умеет – заботиться о себе. Еще пара лет, и пни станут трухлявыми. Потом рассыплются, уйдут в землю – под этот мох, который сомкнется над их головами как озерная ряска, как стоячее болото. Двинулся дальше, мысленно проглядывая отпечатанные страницы. Если верить капитану, процесс эволюции устроен так: каждый организм заинтересован в спасении своего родственника – носителя его генов. Степень заинтересованности зависит от близости родства. Самая близкая связь – родители и дети: коэффициент родства 1/2. «Это-то понятно, – обойдя свежий пень, он вышел на тропинку. – Спасать надо своих. Но дальше?..» Ссылаясь на расчеты – их автор не приводит, – капитан утверждал, что аналогичная зависимость существует между родными братьями или сестрой и братом. Кто-то из членов команды спросил: означает ли это, что в форс-мажорных обстоятельствах особи совершенно безразлично, кого спасать: сына или брата?

Теперь он шел и думал: что-то здесь не так. Возможно, это он допустил ошибку, неверно понял автора. «Во всяком случае, этот момент надо уточнить». А может, все дело в том, что самому ему трудно судить: у него нет ни сестры, ни брата. Да и дочь теперь далеко. Что бы ни случилось, ей он ничем не поможет.

Мох, хрустящий под ногами, вспыхивает чем-то мелким, как капли росы. Он идет мимо пня, буйно заросшего поганками. Крайне неприятное зрелище… Пень похож на огромный коренной зуб. «Равнодушная природа… И все-таки в ней есть своя мудрость. Взять поганки… Ядовитые. Это ясно с первого взгляда… – оглядывает опасливо и неприязненно: ножки, непропорционально длинные, шляпки, будто обрызганные чем-то желтоватым… – Каким бы бессмысленным ни казалось лесное пространство, прогулки имеют смысл. Воздух, насыщенный кислородом, способствует работе. Фитонциды активно подпитывают мозг. Даже недолгая прогулка дает толчок, наполняет энергией. Порой именно в лесу приходят точные решения, находятся нужные слова», – он останавливается, переводит дыхание. Безветрие и духота. Как будто небо, затянутое облачным маревом, так и осталось твердью, еще не размякшим куполом, из-под которого медленно, но верно выкачивают воздух – сперва незаметно, потом всё быстрее и быстрее. Кажется, он уже чувствует удушье. Словно и вправду есть опасность задохнуться.

«И главное, никого… Один… Случись что…»

Впереди, за кустами, мелькает что-то светлое. Женщина в бежевых брюках и белой рубашке, похожей на мужскую. Она движется наперерез, пересекает тропинку, идет, не обращая на него внимания, но само ее появление…

«Двести метров от дома… Чего, чего я испугался?.. – паника отпускает. – Это – уже не лес. Скорее, парк, давным-давно прирученное пространство, если не углубляться, держаться подальше от болота…»

Женщина, которую он не разглядел толком, успела уйти довольно далеко. Он провожает глазами бежевато-белое пятно, мелькающее между сосен. Прежде чем обойти поваленное дерево, успевает заметить: она остановилась. Стоит, оглядываясь, будто сбилась с пути. «Может, ей нужна помощь? – еще несколько секунд он стоит, раздумывая, но потом идет дальше. В конце концов, женщина его видела, не могла не видеть. – Заблудилась, могла бы крикнуть… —

* * *

«Не то мужик, не то баба… Нет, вроде мужик. Что-то мешковатое… И это, на голове: берет или шапочка. Надо было тоже… – она приглаживает короткие волосы. – Хотя конец июля. Какие теперь клещи…»

Коричневатый мох, пружинящий под ногами, посверкивает кукушкиными слезками. Грибами и не пахнет. Если не считать сыроежек, объеденных слизнями: червивые, можно и не проверять. «Овражка не было, – тропинка огибает впадину, размытую талой водой. По сравнению с тем, что сохранилось в ее памяти, лес – другой. – Этой дороги – тоже, – озирается, определяясь на местности: если встать лицом к дому, железная дорога справа. В детстве, услышав шум проходящего поезда, всегда узнавала по звуку: товарняк – шмелиное жужжание. Электричка шумит иначе – как быстрая оса. Она прислушивается, но ничего не слышит. Впрочем, это неважно. Старая дорога осталась слева. До нее метров пятьдесят.

Вдруг вспомнила соседского сына: однажды ходили за грибами. Нет, заранее не сговаривались: вышла за калитку, махнула рукой. Не звала, просто поздоровалась. Но он подошел. Двинулись по тропинке: она впереди, он – сзади. Шла и думала: может, влюбиться? Когда заблудились, бубнил про какой-то мох, удобно ориентироваться, всегда с северной стороны. Бегал, оматривал сосны. Мох рос везде: и с северной, и с южной. «Сам придумал?» – «Что ты! Я читал». Сказала: «Все это – чушь. Ориентироваться надо по солнцу. Если солнца нет, – поглядела наверх, в небо, затянутое тучами, – тогда по электричкам». – «Электрички далеко, ничего не слышно». Сказала как отрезала: «Заткнись. Стой и слушай». Звук далекой электрички донесся через час. Все это время стояла, не двигаясь с места, навострив уши. Еще часа через два, когда вышли на главную дорогу, спросила: «Ну, теперь убедился? Книги врут». Бросился на защиту: книги бывают разные. Есть и хорошие, правдивые. Сыпал примерами. Дойдя до своей калитки, попрощалась небрежно, уже зная: никакого романа не будет…

В просветах между деревьями стоит небо, будто затянутое сероватой тканью. В интерьерах серые оттенки опасны – своим клиентам она советует вводить яркие мазки: красноватые, оранжевые, синие… Лет двадцать назад лес, подступающий к поселку, выглядел сумрачнее: сплошные деревья, густой подлесок, еще не вытоптанный дачными поколениями. Отправляясь за грибами, надевала резиновые сапоги: там, у болота, легко напороться на гадюку. Однажды видела лося, идущего к линии Маннергейма.

По утрам родители спали. Мать говорила: «Не понимаю, в кого ты такая уродилась: мы с отцом – совы». Отец всегда поправлял: «По-русски следует говорить: по грибы».

Возвращалась с полной корзиной. Поднималась на веранду, ставила на стол. Мать разводила руками: «Зачем нам столько? И куда прикажешь это девать?..» Буркала: «Куда хотите, хоть в помойку». По очереди наступая на пятки, стягивала жаркие сапоги. Босиком по прохладному полу – уходила в свою комнату. Ноги гудели. Откинувшись на подушку, закрывала глаза. Под веками, будто и не выходила из леса, плыли грибы.

Вечером, так и не дождавшись помощи, садилась разбирать. Моховики и подберезовики – в суп. Сыроежки – в глубокую кастрюлю. Благородные – отдельно: нарезать и нанизать на нитку. Или замариновать. Мать дарила интеллигентным друзьям, которые презирали ее дочь-торговку. Ей было все равно: главное – собрать, насытиться лесным духом… Иногда попадались поганки. Особенно много ложных белых: первое время не всегда отличала, пробовала на вкус…

«Не надо, об этом не надо… – стараясь отогнать ненужные мысли, она прибавляет шагу, идет, не разбирая дороги. – Разве я не показывала? Конечно, показывала: вот, это – поганка». Мать отмахивалась: «Твои грибы – китайская грамота. Мы с отцом различаем только мухоморы…»

Трухлявый пень, стоящий у самой тропинки, усыпан молодыми опятами. Тугие ножки, крепкие веснушчатые шляпки… Будто забрызганы чем-то желтоватым… Делает шаг, другой, переводит остановившееся дыхание: «Господи… Надо что-то… Пакет…»

Быстрым взглядом, не выпуская из виду своего счастья, окидывает соседние пни. «Слишком свежие… Запомнить место и – бегом к машине. А вдруг кто-нибудь… Тот же мужик», – встает на цыпочки: мужика нет. Но это ничего не значит, он может вернуться, пройти по этой тропинке.

Из-за кустов доносятся женские голоса. Опытным глазом бывалого грибника она оглядывает улов: сыроежки, по горстке в каждом полиэтиленовом пакете. «Может, предложить деньги: сто рублей за пакет… Двух пакетов хватит». Ощупывает задние карманы: там только брелок. Кошелек в бардачке. Она садится на корточки: пусть думают – нашла сыроежку. Излишняя предосторожность: дачницы идут мимо, не обращая никакого внимания.

– Генератор! Еще бы не удобно… Но бензина жрет!.. Электричество выходит золотое… Муж посчитал: проще съехать в город, на пару дней…

– Обоих привезла. У ее матери дача в Лемболове. Говорит, там еще хуже перебои. Не знаю, может, и врет. А может, и мать подучила. Самой-то надоело, вот и: вези, мол, к свекрови. А у меня уже двое, дочкины. Что я им, лошадь какая…

– Невестка и есть невестка, дочкины всегда ближе…

– Даже не позвонила, взяла и – здрасьте вам! Прекрасное объяснение: у вас генератор. Ну так и вы поставьте…

– В основном ведь на выходных. В пятницу приедут, и раз – сразу все приборы! Микроволновок понавезли, машин стиральных… Раньше в корыте стирали, и ничего, живы остались. Сыну говорю: с дерева-то давно слезли?

– И не говори… Теперь – все современные. Ни шагу без машин. Это какая же сеть выдержит?.. В этом году хоть не греются… Жара. А то вообще…

– Так и сказала сыну. Привыкли, что родители им обязаны… Разве я отказываюсь? И муж говорит…

– …надо идти в Правление… только деньги дерут… прошлый год десять тысяч насчитали…

– …так у них еще и зарплата… И премии себе выписывают. Муж говорит…

– …а я хотела пойти…

Она понимает, чем обязана своему счастью: будний день. За выходные успевают обшарить каждый куст, каждую полянку, каждый квадратный метр… «Вторник? Нет, среда… Уже среда. Надо же, как промелькнуло… Так. И что теперь делать?»

Решительно расстегивает пуговицы, снимает, снова застегивает, связывает рукава. «Был бы красный, вообще плевать, – одергивает лифчик, бельевой, телесного цвета. – Подумают: голая баба, – аккуратно, чтобы не повредить тугие ножки, слипшиеся как дни, проведенные на даче, выламывает целыми семейками, глубоко погружая пальцы, совсем не думая о рубашке, которая может – да и черт с ней! – не отстираться, плевать, пойдет на тряпки. – Сметана, постное масло, надо съездить на горку… и лук. Лук – обязательно…»

Мельком оглядев испорченные руки – грибную грязь, забившуюся под ногти, так просто не отмоешь, придется отмачивать, – поднимает с земли вздувшуюся рубашку, еще хранящую запах духов. Его перебивает грибная сырость: какой-то интимный запах, от которого давно отвыкла в жизни, полной искусственных ароматов. Выходит на тропинку, идет к машине, покачивая отяжелевшей рубашкой. Под тонкой тканью пучатся ребристые контуры: эту рубашку заполняло ее тело, теперь заполонили грибы. Мысль кажется неприятной, словно грибы не выросли на пне, а завелись внутри – заменили собой ее внутренние органы: сердце, легкие… Такое впечатление, будто даже шевелятся. «Грибы не животные, шевелиться не могут… – она перекладывает ношу в другую руку. – Но ведь и не растения». Растения пахнут смолой, травяным духом, сухим солнечным светом, терпким соком раздавленной ягоды, пыльцой, придорожной пылью…

Голые плечи покрывает испарина. Солнца нет, но в лесу все равно жарко. «Приду, сразу ополоснуться… Теперь близко, рядом». Дорога раздваивается, огибая кривую березу. Она ускоряет шаги. Лес, затаившийся по сторонам, темнеет, становясь сырым и сумрачным. Не страшно, скорее – она прислушивается к себе, – неприятно. «Главное, без паники. Пусть не к дому, где-нибудь в стороне…» – идет, представляя себе, как выходит на другом краю поселка – с полным мешком шевелящихся грибов, в бельевом лифчике телесного цвета, в котором выглядит голой.

Дорога упирается в другую, тоже песчаную. Остановившись на перекрестке, она прислушивается: не долетит ли шум поезда? Или голоса?.. Или собачий лай?.. Сейчас обрадовалась бы любому звуку, лишь бы не тихое равнодушие деревьев, молчание кустов, немота травы… Что-то стучит… «Сердце, это – мое сердце…»

Оно, таящееся за кустами, может услышать и подкрасться. Она вздрагивает, потому что оно уже: ползет на звук, как на запах. В глубине тела, не покрытого кожей рубашки, вскипает дрожь. Сперва в желудке, потом – выше, доходя до ключиц, захватывая плечи. Она уже чувствует, как вздрагивают пальцы, готовые поддаться панике, бросить рубашку, набитую грибами. Это их грибы? Она готова оставить, отдать вместе с рубашкой… Пусть возьмут обратно! – душа, пленница безмолвия, кричит, не понимая, к кому обращен ее безмолвный крик: к деревьям, к кустам, к камням? Лишь бы выпустили из леса. Свободная рука ощупывает карманы, в заднем – ключи от машины. В голове мелькает шальная мысль: а если не только грибы? Что, если они зарятся на машину?.. А вот это – нет! Она вскидывает руку, словно в руке не брелок сигнализации, а пистолет, огнестрельное оружие – наводит на цель. Медленно поворачивается по часовой стрелке: жмет на кнопку, как на курок, рассылая безмолвные пули. Из-за кустов доносится истошный вой. Есть! Попала! Ранила! Напрямик, сквозь ближние кусты, бежит на звук. Машина, мигающая яркими огнями. Она бросается на капот – всем телом, обеими руками, будто в объятия родного существа, которое и спасет, и утешит… Ну? Взяли?..

Сердце стучит все тише. Только что лес был иным пространством, искаженным гримасой ее нелепого страха.

Сердца уже не слышно. Обойдя машину, она открывает багажник, пристраивает грибы. Прежде чем сесть за руль, думает: «Оно? Ну какое оно? И что на меня нашло? А главное, я ведь помню это место: пересечение дорог. Сколько раз проходила мимо. Там, впереди, березовая поляна. Если насквозь, можно выйти прямо к дому». Издалека, словно звуки тоже расколдовали, доносится шум электрички. Она разворачивается, приминая мох задними колесами. Едет медленно, будто крадется: электронный датчик, следящий за ремнями безопасности, не решается пикнуть.

Теперь, когда всё позади, ей стыдно за себя: «Ну и как, интересно знать, они бы ее сперли? Рейдерский захват? Войсковая спецоперация?.. – каждый вопрос она подкрепляет коротким взглядом в зеркало. Там, за ее спиной, никого. Отражение леса отступает, движется назад со скоростью ползущей вперед машины. – Заманили бы в болото… Господи, кто? Тролли? Гномы? В наших краях другая нечисть. Как же их… Лесовики».

Воображение рисует смешную картинку: машина, которую они заманили в болото, погружается в гнилую пучину. Сперва исчезают колеса, потом боковые стекла… Жижа смыкается беззвучно, алчные болотные духи торжествуют победу, исходя вонючими пузырями… Она тянет ремень безопасности, защелкивает. «Вот-вот. Сяду и буду сидеть. Как сестрица-Аленушка. Дожидаться, пока она вынырнет обратно. Смешно… – представляет себя девицей с отцовской репродукции: слегка косоглазая, в домотканом сарафане, сидит на камне, поджав под себя голые пятки… – Батюшки! Я же… Надо что-то накинуть». Она тормозит, отстегивает ремень. Хороша бы она была: полуголая, ни дать ни взять – русалка. Еще венок на голову – и вперед!

Как назло, в багажнике ни одной тряпки. В пятницу собрала всё, что валялось в машине: в стирку, в химчистку – Наташа разберет. Развязывает рукава. Расстегивает пуговицы: медленно, одну за одной, словно под тканью и вправду чужая плоть, источающая острый запах. Осторожно, чтобы не повредить, перекладывает семейки, слипшиеся ножками. Опята растут семьями. В этом смысле сродни поганкам. Встряхивает, надевает мятую рубашку, застегивается на все пуговицы. Ткань покрыта беловатыми пятнами, напоминающими человеческие выделения. Грязная ткань льнет к телу.

Она садится в машину. Хлопает дверью. Поводя носом, чувствует острый запах, заполнивший салон. «Хватит. Это – грибы. Всего лишь грибы… Никакого искаженного пространства. Ничего всевидящего и всеслышащего», – в ней поднимается странное чувство, похожее на разочарование. Будто ей не хочется возвращаться в обыденный, прирученный мир… —

* * *

Он остановился на взгорке. За узкой полосой кустарника, разросшегося как попало, начиналось ровное пространство, издалека похожее на поляну. Тощие березки, будто не выросшие, а воткнутые. Дальше – болотная трава. Густая, но даже на взгляд хлипкая. Растопырив руки, словно удерживая равновесие, спустился к самому краю. Продолжением тропинки лежали две доски. Короткие, метра в полтора, уже слегка подгнившие. «Нелепость… Зачем здесь мостки?.. Соединяют воду с сушей?.. – не опуская рук, двинулся вперед, медленно, прислушиваясь к болотной бездне, затаившейся под покровом травы. Еще шаг и…

В двух шагах, между голыми корнями березки, по-болотному кривенькой, стоит гриб – тощий, под стать траве, укоренившейся в болотной жиже. Он смотрит, не в силах отвести глаз. Будто весь мир сосредоточился на шляпке, беловатой, покрытой вмятинами.

От болота несет духотой, хотя, казалось бы, все-таки водоем, хоть и заросший. Он потирает руки, справляясь с неприятной робостью. «А если как-нибудь осторожно?.. Господи, как?» – в мире, основанном на законах физики, это невозможно.

Воды начерпаешь. У тебя одни ботинки. Придется сушить…

Он поводит плечами. Усмехается. «Смотрят… Ну и хорошо, что смотрят. Значит, если что, спасут», – не то всерьез, не то с легкой иронией, как привык разговаривать с родителями, когда их вмешательство в его жизнь переходит всяческие границы. Решительно заносит ногу. Ставит – без оглядки, всей тяжестью. Теперь – другую. Осталось только дотянуться…

Захватив ножку, тянет, уже чувствуя: что-то не так. Слишком мягкий – даже для болотного подберезовика. «Червивый…» Белые личинки выели плоть до самой кожицы. Отбрасывает широким жестом, брезгливо обтирает пальцы, чувствуя обиду: лес, которому он по-детски, от всего сердца доверился, взял и обманул.

Торопливо одолев склон, идет назад, не глядя под ноги, размахивая пустыми руками. Какой-то запах, противный и сладковатый, стоит в воздухе, перебивая лесные ароматы. Ладони чешутся, особенно правая, державшая гриб. Он чувствует зуд, неприятный, идущий изнутри, будто под кожей что-то шевелится: личинки, белые, похожие на маленьких червей.

Дойдя до березовой поляны, сворачивает и идет напрямик, чтобы выйти к дому, минуя соседские заборы. Противный запах бредет за ним. «При чем здесь черви! Личинки – совсем другое: особая форма жизни, не окончательная. Кажется, из них должно что-то вылупиться, какие-то насекомые…»

Прямо на тропинке, преграждая ему дорогу, стоит гриб. Он останавливается, смотрит недоверчиво: на этот раз, кажется, крепкий. Осторожно касается мыском ботинка. Ножка переламывается: на сломе все то же деятельное шевеление. «Не лес, а… смердящий труп. – Настроение вконец испорчено. – И еще этот запах. Чужой, неприятный. – Остановившись у кривой березы, он кладет руку на ствол. – Фу! Это ж я сам», – запах его пота, испарины, покрывшей тело.

«Вымыться. Срочно. Пока не вымоюсь, не смогу работать».

Можно нагреть на плитке, но хочется много воды: чтобы смыть испарину, которая схватилась как краска. Тончайшая пленка, облепившая тело, мешает двигаться свободно. Жить и дышать.

Он запирает за собой калитку. Не заходя в дом, прямиком направляется в подвал. Там оборудована ванная. Раньше казалась роскошью, во всяком случае, у соседей не было. Он помнит эту давнюю эпопею, своего рода семейное предание: старые городские районы переходили на центральное отопление. Отец нанял частника: с дровяной колонкой в трамвай не пустят. Вдвоем с водителем втащили на пятый этаж, пристроили на балконе. Там и стояла, кажется, лет пять. А может, и больше, пока ей не подобралась пара, старая ванна – тоже с помойки.

Подвальная дверь низкая – чтобы не расшибиться, надо нагнуть голову. Узкий коридорчик, за ним еще одна дверь. Кое-где штукатурка вспухла и отслоилась. Стены покрыты рыхлыми пятнами: видимо, грибок. «Надо отскрести. Или промазать?» – эти слова он произносит всякий раз, когда заходит, но потом забывает, выбрасывает из головы. Чугунная ванна тоже покрыта пятнами: на дне сбита эмаль.

Молотками, что ли, били? – мать пеняла прежним хозяевам, не сумевшим сберечь вещь.

В углу картонная коробка: старые газеты, бумага, обертки, пакеты – конечно, не из-под молока. Молочные пакеты не годятся для розжига. Он распахивает чугунную дверцу, пихает в топку мятую газету. Полешки, подходящие по размеру, сложены у стены. Сырая бумага занимается неохотно. Склонившись, он дует: словно животворящий бог, вдыхающий жизнь. Язычки бумажного пламени вскидываются. Он смотрит с надеждой, но пламя опадает, торопливо облизав кору: неудача, очередное поражение. У отца разгоралось с первого раза.

Жамкает пожелтевшие от времени газеты.

«Ну… Давай, давай», – заглядывая в узкую топку, подбадривая робкую стихию. Тощий огонек, привстав на цыпочки, обшаривает сухое полено – разведчик, высланный вперед: ныряет под деревянную преграду, ползет по-пластунски и, выбившись с той стороны, бросается грудью, будто маленький Александр Матросов, и так же мгновенно падает. Но подвиг – как и положено на войне – решает дело: язычки, пережидавшие в укрытии, поднимаются во весь рост и идут в атаку. Голое пламя, дикарь, вскакивает на деревяшку, топчет поверженного врага.

Он подкладывает еще одно полено. Разгибает спину, чувствуя себя отмщенным за грибное разочарование. В каком-то смысле все деревяшки – дети леса.

«Потому что слишком сухо. Совсем не грибной год…» – в юности специально вставал пораньше, до рассвета. Мимо дома шли грибники. Не эти, дневные. Настоящие грибники выходят затемно. Один за одним они появлялись из-за ручья, поднимались вверх по тропинке. В предрассветных сумерках он не мог разглядеть лиц. Их лица скрывали капюшоны. Он стоял, притаившись на крыльце. Излишняя предосторожность. Они шли мимо, не обращая никакого внимания: тени, одетые в сапоги и жесткие непромокаемые плащи. В их повадке было что-то звериное: мягкая поступь, сутулые плечи, собранный взгляд. Не шарили глазами, не отвлекались на сыроежки. Их грибы начинались за дальним болотом. Свернув с тропинки, тени грибников пересекали кромку леса и в это же мгновение исчезали. Будто погружались в иную среду, в другое изменение. Для грибников, которым втайне завидовал, не бывает негрибных лет. Всегда возвращались с полными коробами: за болотом, где он никогда не был, на десять нечистых грибов всегда найдется хотя бы один чистый.

Он ведет рукой по шершавому боку колонки: когда поленья прогорят, надо вложить еще одну порцию. С двух закладок колонка разогреется до половины. Хватит, чтобы помыться одному.

Выйдя из подвала, он садится на скамейку. Складывает руки, пытаясь представить себе заболотное пространство, где царят грибы: «Я тоже мог… Перебраться через болото. Увидеть своими глазами… Узнать…»

Дворовая скамейка обита куском линолеума. За долгие зимы, которые он не может себе представить, края подгнили и задрались. Он сидит, стараясь не шевелиться, опустив глаза, будто хочет сосредоточиться на чем-то очень важном: «Много грибов – к войне… Нет, не то… Грибы – особые существа: не растения, не животные… В зависимости от внешнего вида бывают мужские и женские…» – грибы, плывущие перед глазами, шевелятся и переглядываются, словно готовятся к военным действиям. Одни – выпуклые, с отчетливо выраженной ножкой, шляпки похожи на колпачок. Другие – вогнутые, с мягкой складкой, которая идет поперек… Внизу живота теплеет и набухает. Он сует руку в карман. Рука твердеет. Он чувствует растущее возбуждение… Грибная складка уже раскрывается наружу: внутри что-то шевелится… Личинки. Вздрогнув, он отдергивает руку: вместо твердой плоти – белая деятельная жизнь…

Озирается испуганно: а вдруг кто-нибудь проходил мимо?.. Слава богу, кажется, никого. Едва заметно прихрамывая (пусть думают: свело ногу, мало ли, растирал…) – идет в подвал, хотя отлично знает: проверять рано.

В топке бушует огонь. Языки пламени охаживают головешки, вылизывают самозабвенно. Решительно оглядев поленницу, выбирает самое толстое и длинное. Берется обеими руками, примериваясь к узкой дверце: «Сейчас… Как-нибудь… – наваливается всей тяжестью. – Втиснется… Ох!» – усилие, которое он предпринял, отдается в спине.