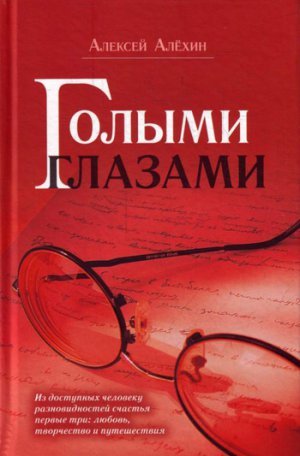

Голыми глазами (сборник) Алёхин Алексей

Странное дело, но и в Раю есть небо.

При ветре оно делается более глубокого цвета, точно там размешали краску, а пальмы принимаются громыхать сухими перьями.

И лучше всего лежать вот так, любуясь, как между пальмовых листьев пробирается по далекой синеве маленький серебристый самолет.

И птицы проносятся по небу, то и дело складывая крылья, и делаясь при этом похожими на стайку рыб – в напоминание о былом…

Райская жизнь все длится, длится.

По пляжу ходит танцующей походкой белый верблюд, ведомый упитанным низкорослым бербером в чалме, золотых очках и голубом хитоне. Всякий раз, как на горбы корабля пустыни удается заполучить седока, лицо хозяина озаряется радостью, и он вышагивает с уздечкой в руке, сияя улыбкой и золотом оправы.

На пирсе тощий компатриот в облепленных множеством карманов шортах ведет долгий разговор с таким же тощим арабом, приставленным присматривать за купающимися, но, кажется, не умеющим плавать. Тот не понимает ни слова и только приветливо кивает головой в заполнение пауз.

А на серфинге враскорячку мается со своим стрекозиным крылом новичок, и это похоже на то, как, бывает, управляешься на тарелке с листом салата, а тот все норовит развернуться и брызнуть на тебя оливковым маслом с лимонным соком, которыми ты его заботливо окропил.

Но кажется, я все это уже видел в прежней жизни.

Вот так же белый ибис со складнй, как плотницкий метр, шеей высматривал рыбок на мелководье.

Так же в воде резвилась юная парочка. Девушка шалила, садилась на своего дружка верхом, плескала ему в лицо и даже слегка пинала ножкой.

В бассейне большой черной жабой не вылезая сидел обучающийся своему делу аквалангист и время от времени выпускал гроздь больших серебряных пузырей.

Доносилась унылая арабская музыка.

И скучающий в гостиничной лавке араб принимался приплясывать ей в такт, а когда грянет повеселее, то и вовсе кружиться в обнимку с большим надувным дельфином…

Гурии топлес…

Целые рощи несравненных женских ног…

Амброзия местного розлива в бокалах на бумажных салфетках с вензелем отеля…

Стоял тот благодатный для вертихвосток сезон, когда днем можно продемонстрировать купальник, состоящий из двух веревочек, а за ужином – вечернее платье.

Вот только с луной тут непорядок.

Желтоватую и подвядшую, ее вывешивают с опозданием и не совсем на том месте.

А однажды и вовсе выложили на крышу школы водолазов, с объеденным боком.

Ох, кромешная тьма египетская.

Свернутые полотняные зонты торчат вокруг бассейна как белые кипарисы, напоминая, что где-то – зима.

И только повешенные на просушку на корме катера страшные водолазные костюмы шевелят в лунном свете черными рукавами, как души грешников.

Но кто сказал, что «для жизни вечной»?

К концу второй недели кожа от солнца и морской воды приобретает такую мягкость, что впору делать кошельки.

У вас окончательно вырабатывается райский режим с купанием до завтрака, сигареткой за плетеным столиком на краю терраски, размышлением в шезлонгах, плаванием до буйков, душем перед обедом и вечерним бокалом вина над морем – и делается понятно, что пора уезжать.

Благородная куротная скука становится приправой ко всякому блюду, что ни закажи.

Вы начинаете понимать вечную печаль гостиничной прислуги: только начнешь узнавать постояльца, как тот съезжает.

И все чаще поглядывать в ту сторону неба, где, распушив дюралевые перья, медленные большие самолеты заходят, как ангелы, на посадку.

Солнцеморепальмы…

Хургада – Шарм-эль-Шейх – ХургадаОктябрь 2002, декабрь 2003, декабрь 2004

Коралловый риф

Тут все дно утыкано букетами.

Оглядывая их, точно в цветочной лавке, проплывает, развевая чадры, короткая вереница здешних рыб, медленно и чинно, как арабская семья.

Другие, вроде маленьких тельняшек, плывут, шевеля рукавами.

Третьи, цветов украинского флага, просто полощутся на водяном ветерке.

В кораллах и губках утопает полусгнивший киль разбившегося на рифе судна. С ржавым винтом, с развалившимися на обе стороны деревянными ребрами – похоже на хребет объеденной скумбрии, оставленный на тарелке.

Стайка крошечных изумрудных рыбок обсела ветвистый коралл – так облепляют дерево птицы.

Они тут вообще похожи на экзотических птиц, только не так пугливы.

Вот одна полнотелая в желто-синей пижаме выплыла из чащи и принялась танцевать, вовсе не думая убегать.

И ты висишь в воде, не отрывая глаз.

Впрочем, возможно, они тоже с любопытством разглядывают заплывших в их владения шумных существ с желтыми раздвоенными плавниками вместо хвоста, глазастой зеленой мордой и странной оранжевой трубкой, торчащей из жабр.

…Мелкие, красные и желтые, рыбешки кружатся вперемешку, как осенняя листва.

А наверху капитаны катеров перекрикиваются в рупоры через все море. Передают с борта на борт корзины с пивом. И серебристыми мотыльками вспархивают стайки летучих рыб.

Красное мореОктябрь 2002

О-ля-ля!

В гостиничном номере вместо Библии лежал томик Мопассана.

Быть может, это единственный в мире город, вернувшись в который кажется, будто и не уезжал.

Не выходил из сводчатого метро, где аккордеонисты разносят по вагонам парижский вальсок.

С этих улиц, где фасады украшены барельефами пышнотелых и отзывчивых муз.

А террасы кафе с каждым годом все дальше наползают на тротуары.

Где полуденная пустота Люксембургского сада напоминает о часе обеда.

Не мешая какому-то негру покупать такой же черный и сверкающий мотоцикл, придирчиво заглядывая ему под крыло и в фару.

Где в витрине на Риволи выставлена на продажу новенькая королевская мантия.

Где женщины на тысяче картин вечно сидят перед туалетным столиком.

И японцы печально кивают гиду перед портретом доктора Гаше, слушая про ухо Ван Гога.

Если ты тут не в первый раз, то волен идти куда угодно, но все равно попадешь в музей.

У посетителя Центра Помпиду всегда впечатление, будто он заблудился и забрел в бойлерную.

Среди змеящихся по стенам труб по-хозяйски обосновался зал МарселяДюшана с целой серией прославленных писсуаров, а еще – с двумя унитазами и фаянсовой раковиной, как в магазине «Сантехника».

Немного позже, зайдя за табличку “WC”, я обнаружил продолжение экспозиции.

Но все ж мне ближе музей Моне, заволоченный желтоватым паровозным дымом сен-лазарских вокзалов.

Тамошний темнокожий служитель, не стесняясь посетителей, приседал для моциона перед «Кувшинками», хрустел пальцами и вообще вел себя непринужденно.

Два других, белых, прогуливались, беседуя, меж картин, и видно было, что с первым они не дружат.

Потом, прямо под открытым небом, тебя встречают тяжелые женщины Майоля в летучей позе грехопадения.

И его же Ева с отсутствующим яблоком в руке.

Знакомый художник рассказал, что возлюбленная модель скульптора, которой он оставил все в обход семьи, родом из Одессы, и еще жива. И предложил с ней познакомить.

Я с ужасом отказался.

Девяностолетняя старуха в роли музы – это даже и для Парижа перебор.

Мне назначили встречу в маленьком старом театральном кафе с дачными оранжевыми абажурами с бахромой, апельсиновым потолком и афишами на стенах.

Только металлический звон затиснутого в угол игрального автомата, допущенного в угоду настырному времени, возвращал из 20-х годов минувшего века в нынешний, но без успеха.

Сдержанно улыбчивый хозяин с высоко подстриженным седым затылком смахивал на отставного военного или дипломата.

Уже через полчаса мне не захотелось уходить отсюда никуда на свете.

Я терпеливо пил кофе у окна.

Ближе к вечеру там появились прохожие с целыми охапками завернутых в папиросную бумагу длинных батонов.

А когда совсем уж смерклось, над улицей с идущей толпой и пробегающими автомобилями повисли, как оранжевые медузы, отразившиеся в зеркальных стеклах абажуры.

На этом оптические эффекты не завершались: если я отводил глаза внутрь помещения, то в обложенной зеркальными квадратиками колонне, разделявшей узкое, как железнодорожный вагон, помещение, возникал и рассыплся мой собственный кубистический портрет, и не в этом ли самом месте пришла в голову Браку идея его живописной техники?

Время шло.

В углу с аппетитом поедал хлеб, прихлебывая кофе, некто обширный, о ком я так и не понял, мсье это или мадам.

С деловым видом и с сумкой через плечо по улице прокатил молодой человек на единственном колесе, сидя в своем седле так высоко, точно ехал на вертящемся табурете от барной стойки.

Ко мне подсел, и мы принялись угощать друг друга стаканчиками красного, какой-то завсегдатай в широком свитере. По-английски он знал плохо и только все тыкал себя пальцем в грудь: «Я кэптэн. Я ходил на Шпицберген. Там мрак».

Тот, которого я ждал, так и не пришел.

В квартире, где мне выпало остановиться, в другой комнате жила молодая мулатка, приятельница хозяйки. Бльшую часть времени она принимала ванну, а остальное занималась стиркой. Поэтому дорвавшись, наконец, до воды, я всякий раз оказывался в окружении бесчисленных ажурных трусиков, лифчиков и еще каких-то интимных кружевных вещиц, развешанных на веревках над головой – вроде увивающих беседку резных виноградных листьев.

Каждое утро я переходил Сену по мосту над островом Гранд-Жатт. Вдоль узкой протоки теснились черно-белые жилые баржи с калитками поперек дощатых сходней, с привязанными цепью велосипедами на палубе и пальмами в кадках.

И даже утром деревья и трава были пропитаны послеполуденным солнцем Сёра.

Меня повели в ресторан настолько дорогой, что убежать, оставив пальто, во много раз дешевле, чем расплатиться.

В специальном шкафчике стояла почерневшая бутылка вина, выпитая здесь некогда монархами Николаем и Вильгельмом – в качестве аперитива перед мировой войной, я полагаю.

Старый, как дуб, ресторатор с алой розеткой Почетного легиона на лацкане обходил гостей.

Дорогу в туалет, когда понадобилось, мне указывали как минимум шесть официантов.

Бльшая часть застольного разговора касалась распределения чаевых: сколько дать мальчику в лифте, сколько гардеробщице и тому служителю, что снабжает посетителей клубным пиджаком и галстуком.

Все думают, что Франция – это только живопись, архитектура и кухня.

Совсем забывая, что добрую сотню лет она была пионером технического прогресса, как теперь Америка, которой, кстати, и подарила обе главные американские мечты: автомобиль и кинематограф.

И потому Консерваторий науки и техники на улице Сен-Мартен величествен, как Лувр.

Велосипеды исчезнувших борзых пород на цирковых колесах в человеческий рост.

Шпионские камеры 1890-х годов: в карманных часах, галстуке и даже шляпе.

Фонограф Эдисона с деревянной ручкой, как у швейной машинки.

Я семь раз посмотрел «Прибытие поезда» и четырежды завтрак противного младенца (запатентовано Луи и Огюстом Люмьерами 13 февраля 1895 года).

Поезд снят хорошо, а у младенца диатез во всю щеку. Да и папаша его похож на молодого Сталина.

Эволюция автомобилей от деревянной коляски с паровым котлом и лаковых ландо, где седоки располагались лицом к шоферу, правившего ручкой на чугунной колонне.

Фотография фордовского конвейера с рабочими в фетровых шляпах.

Паровой автобус, похожий на пароход, – он заплывал в парижские улицы в начале 1870-х.

Громадная «испано-сюиза» 1935 года из стойла давно истлевшего богача.

Под стрельчатым куполом парят розовые перепончатые аэропланы на велосипедных колесах, столь ненадежно хранившие пилотов в своих матерчатых туловах.

Я так пропитался музейной живописью, что на улице мне стали попадаться люди с размазанными лицами, вроде подмалевков.

Но великий город брал свое.

В метро я видел рекламу теоремы Пифагора.

Ел петуха в вине.

Потрогал бронзовый сыр у Лафонтеновой вороны.

На стрелке Ситэ какая-то пара кормила чаек, и те налетали тучей, так что временами за крыльями было не видать мостов.

В китайском ресторанчике я был единственный едок, но прислуга так гомонила, что я почувствовал себя на переполненной пекинской улице.

От каштанов в газетных кулечках уже подымался пар.

И только упрямые парижанки отказывались признавать приближение зимы, продолжая облачаться в длинные вязаные кофты, заменявшие им пальто.

О-ля-ля!

…Рейс задержался, но все-таки улетел.

Рыжая английская пара, в обнимку ожидавшая посадки, теперь так же в обнимку добиралась в Токио, с остановкой в Москве.

В этот час на оставленных мною улицах еще шляются беспечно лохматые молодые французы.

Дивно подстриженная женщина-полицейский перекрывает улицу, чтобы пропустить запоздавший автобус с туристами.

Упитанный цыган что-то орет в метро под гитару.

В кафе, где уже убирают стулья, все не может угомониться и танцует сам с собой, с бутылкой в руке, развеселившийся негр в полосатой блузе.

И все это великолепие поминутно выхватывает из тьмы своим голубым марсианским глазом страшная Эйфелева башня.

Париж уже постепенно выветривается из меня, оставляя лишь слабый след – вроде запаха давнишних духов.

Но до конца этот запах не улетучится.

О-ля-ля.

Ноябрь 2001

Три зарисовки

длинноногие омички вышагивают как цапли

я даже глянул:

не подают ли в кафе лягушек

на центральную улицу забрел человек из 50-х

в шелковой полосатой пижаме

в соломенной шляпе с порыжелой от времени лентой

каменный парапет Иртыша

исчерканный инициалами + именами

хранит всю летопись провинциальной любви

Омск23–26 мая 2001

Греческие календы

(фотоальбом)

Панорама

то самое место

где Афродита отжимала волосы

выйдя из моря

пальмы

иные с веером

иные в шляпках с пером

только по небу торопится

единственое облачко

отбившееся от стада

Бармен

с глуповатым мужественным лицом Менелая

с тех пор как Елена сбежала от него

и поступила в стюардессы

он напевает все время

мешая разноцветное пойло под видом коктейлей

и не забывая воткнуть

в каждый бокал по бумажному зонтику

для украшенья

по вечерам для завлеченья гостей

приходит приятель Гомер

и бряцая по струнам

горланит свои неправдоподобные песни

Пляжное чтение

так трудно бывает

оторвать глаза от этого мира со слепящим распластанным

пляжем

где столько плоти

резвится в полосатых волнах

прогуливает друг друга вдоль набегающего моря

и млеет на песке

так трудно отвести глаза

уткнуться в книгу —

как после вернуться из обжившей тебя страницы

на хлопочущий пляж

Нимфа

море

лизнуло ее в лицо

и она подпрыгнула с визгом

из волны

показав спелую грудь

На параплане

глупым бывает

выраженье не только лица

но и тела

например

у болтающих голыми ногами летунов

пока их возят по небу

привязанных за веревку к катеру

вроде брошенной Богу приманки

Эвфония

даже не зная вообще ни одного языка

я различил бы

на любом пляже мира

веселую европейскую речь

и сварливую русскую

Созерцатель

скандинав

похожий лицом на барашка

теребя золотую цепочку на шее

любуется морем

где писая тонкими струйками в небо

снуют скутера

понапрасну морща воду

Без лифчиков

тощая немка

подставила равнодушному солнцу жалкие обгоревшие