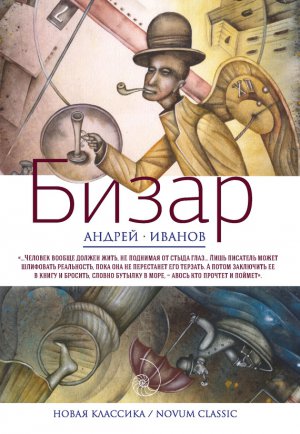

Бизар Иванов Андрей

Читать бесплатно другие книги:

Конкуренция торговых марок с каждым днем становится все жестче. Битва за покупателя ведется не тольк...

Странные и жуткие события происходят в Аргосмире. Корабли на рейде гибнут от загадочного холодного о...

Напрасно жителям города Аргосмира казалось, что все передряги остались позади. В течение двух дней с...

Не так-то просто стать членом Гильдии Подгорных Охотников, странствующих меж мирами. Но, к всеобщему...

Впервые на русском языке! Сборник рассказов культового французского писателя, автора мировых бестсел...

«…Мы усаживались возле раздевалки, откуда доносились голоса футболистов. В окошечко было видно, как ...