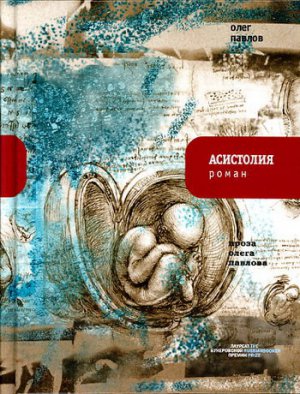

Асистолия Павлов Олег

“Сам ты собака и совесть пропил, а это — друзья человека!”.

Порция оладий, кипяток — и мука, жир, вода, соль растворяются в желудочной кислоте так, что хочется спать…

И многие, кто пьяненькие, клюют в тарелки, уже дремлют, будто и пришли сюда не выпивать, а поспать, как за легкой смертью…

Хлоп!

“Cпите, спите, пока бесплатно!”.

Уехать… Скорей… В Москву! В Москву! Но баба расположилась за своей стойкой, будто на первом ряду… Все ей одной видно. Все перед ней, и кто вошел, и кто засобирался… У нее и муха не пролетит… Хлоп! “Москве в жопу — едем на работу!”.

Когда все же вышли, пес увязался за ними — наверное, самый глупый. Вышмыгнул сдуру на холод, сам не зная, для чего это сделал… Поскуливал, заглядывая в глаза, будто и просил нижайше объяснить, только и понимая, что просит у людей. Хотелось, чтобы унялся, отцепился. Но вдруг Саша как будто перестала понимать, что это собака. С ней что-то творилось. Присела на корточки, прилипла к ней, к этой грязной вонючей псине, гладила, говорила нежные слова, порывалась прижать к себе, согреть… Пес взвизгнул и отскочил, как ушибленный, весь сжавшись. Оскалился жалко, пугая, защищаясь. Куда-то шарахнулся — и сразу пропал.

Пустой вагон электрички… Темнота проносится и воет… Мчится, мчится в Москву… Он целует ее, обнимает… Она же прощается, спешит сказать все главное… Приготовилась, ждала… “Я старше вас, вы станете известным художником, я верю — а я совсем другая, обыкновенная, поймите, вы все обо мне придумали, вы полюбите, а это все не нужно, ни вам, ни мне… Вы полюбите, полюбите, я в это верю… свою ровесницу, незаурядную прекрасную девушку, с которой вам будет интересно, которая сделает вас счастливым, поймет вас…”. Он молчал — и она замолчала. Молчали, как будто осталось мало слов и нужно было их беречь. Не выдержав — уснула у него плече. Или притворялась спящей до самой Москвы. Когда открыла глаза, стала отрешенной, чужой. Хозяйка, устала, вернулась с работы — а тут гость пригрелся, то есть он. “Я вас не забуду… Но это ничего не значит”. Прощаясь — прямо на вокзале, целует в щеку, дотягиваясь, почти утыкаясь… Теперь уже он — ни мертвый, ни живой. Все чувствует, все понимает. Вот она с ним прощается… Целует… Гладит по щеке… Так близко она — и так далеко. И будто он кричит, орет ей что-то — но не слышит она, горе у нее.

Только не смогла похоронить… Пришла, через несколько дней. Вечер. Звонок в дверь. Стоит пред ним… Знала, что это должно случиться. Он ждал. И она так долго его ждала. Он стал ее первым мужчиной.

Но не осталась. Хотел поймать такси — отказалась. Проводил до метро — и это все, что позволила. И вот он трепетал, что не раздастся телефонный звонок и что не услышит больше даже ее голоса. Ворох презервативов — тех, что купила мать. Провожая, возвращался один и чувствовал уже не счастье, а тоску. Сказал: “Я хочу, чтобы ты стала моей женой”. Услышал: “А если я умру, ты женишься на другой?”. И потом она исчезла… И он, совершив невозможное, отыскал, вернул…

Что-то такое же темное, будто предсказание, с детства, когда пропал в земле отец, бродило в его душе. Ребенком он мучился, чувствуя приступы одиночества, страха: стоило подумать, что те, кто забрал отца, придут за ним, и что мама знает об этом, знает: скрывает от него что-то тайное и молчит… Но когда любовь светом и воздухом ворвалась в душу, понимал лишь то, для чего теперь живет… И, обессиленный, но обнимая свою женщину так, будто тело срослось с ее плотью, испытывая блаженство, упоение, судорожно отдышался смешками, слыша весь этот бред… Кто может отнять ее у него, ну что за бред! Нестерпимо хотелось воды, холодной, чтобы погасить не огонь, а жар во всем теле. И хоть изнывало оно от жажды, дрожал в ознобе, предвкушая как бы еще одно возможное, почти райское наслаждение: пить, пить! Но не смел оторвать себя от нее, страшился оторваться… Было это, когда всю ее видел… Было, как еще не было, будто исполнил каждый последнее желание. Для того чтобы раздеться и лечь в одну постель, они ловили те часы, когда Алла Ивановна, могло показаться, понимая это, освобождала квартиру. Остаться на ночь, хоть упрашивал, вообще — остаться после того, как это с ними случилось, Саша отчего-то не могла себе позволить, отказывалась и уезжала в свое общежитие, где уже ему не было места. Пришла — а он больше не мог ее отпустить. Все другие слова отдали себя. Он сказал: “Я хочу, чтобы ты стала моей женой”. Услышал: “А если я умру, ты женишься на другой?”.

И тогда он сказал, как много раз, нарочно, уже шутливо, говорил и потом, зная, что случилось… “Ты будешь жить вечно”.

Все в ней вдруг отвердело, он это чувствовал. В заполненном пустотой молчании, похожая на кончившую позировать натурщицу, Саша встала и закрылась спиной. Минуты, нет, секунды отбивали дробь в стянутых болью висках. Скользнули вверх трусики… Вот лифчик вспорхнул своими лепестками и принял форму захлопнувшихся твердых бутонов. Скомканное, тоже сброшенное прямо на пол любимое платье раскрутилось и тенью заглотило по самое горло, как наживку, свою же теплокровную владычицу… Все, что сняла, отдала, положила, сбросила, переступив порог, совершив весь этот медлительный обряд, похожий на птичий танец, взвинченное какой-то силой, лишь убыстряясь, кинулось куда-то вспять, застывая в бездушно-опустошенных, повторяющихся с точностью до наоборот жестах…

И вдруг время остановилось! Обрушилась тишина! В комнате стало пусто. Почему-то казалось, что исчезли вещи — все ее вещи, и только после этого пропала она сама, так бесследно, как если бы ее даже не существовало; а он, оглохший и немой, бродил голым по своей квартире и что-то искал, пока не разрыдался как ребенок… За что?! Как отыскал, вернул? Это вместо мужа помнила Саша. Знала с его же слов и хранила предание о себе самой… Искал, нашел, среди тысяч и тысяч, увидел ее лицо, но даже не скажешь “увидел”, этого не передать: встретились взгляды, и оно явилось ему одному… Нет, без тени переживаний, хотя бы растерянности… И не радостью или жалостью просияло… В ее глазах увидел он торжество… Торжество… В общем, бессмысленное упоение победой, но не над ним одержанной, а будто бы над судьбой, вызов которой бросила, безжалостная к нему, к самой себе, не задумываясь, зачем же было нужно пройти такое испытание. Это было такое хладнокровие, которое его ужаснуло еще при мысли, что она там, в своем медицинском институте, расчленяет трупы, изучая их анатомическое строение, и это просто учебный предмет, просто какая-то анатомия. Приучила себя — и приучала его. Но что найти ее было почти невозможно — вот что уже никогда не забывалось… Торжество, торжество!

Время притупило все… То, о чем они оба помнили.

Как же мало они хотели: больше не расставаться друг с другом. Это было лишенное уже всякой страсти желание, даже устраняющее ее, страсть: вместе ложиться спать и просыпаться. Только в детстве было так страшно во сне одному. И, казалось, тот же страх, возмужав, наполнился вдруг потребностью любить, быть любимым, а таинство это, когда двое как будто согреваются в телесной тесноте — без него нельзя было ничего почувствовать. Обнявшись, сжавшись в комок, чувствовать — а иначе стать совсем бесчувственным и омертветь. Как мертвело в конце время свиданий, скомканное… Короткие замыкания любви — и чужой порядок, убранная тут же, как вагонная полка, постель. Противное чувство вины — не то, когда стыдятся себя, прячут… У них и не было для этого темноты. Не прятали… Прятались. Мать возвращалась с работы, но к ее приходу они успевали расстаться, пережить это состояние, когда все кончено. Было, заплакал ночью. Ничего не мог. Даже любимой, самой любимой — ей, Саше, был нужен, казалось, другой человек. “И я имею право на существование! Я знаю, что могу быть совсем другим человеком! Какую же пользу могу я принести, чему же могу я служить? Во мне есть нечто, но что?”. Шептал в черной, непроглядной пустоте, но уже умоляюще, как если бы просил… Через несколько дней студенту сообщили в деканате, что его работу отобрали для выставки молодого искусства. Она, такая, была первой. Отбиралось для нее сто, почему-то именно сто молодых со всей страны, но еще из Италии, Польши, Швеции, Финляндии, что делало ее не просто студенческой — открытой, международной, в духе времени.

Саша взволновалась и посерьезнела. Ходили на выставку. Еще и не жена, но держалась так, будто все кругом должны были знать, что это — ее муж, она — его половина. Столько людей, столько картин, пестрый шумный хаос, в котором все, чудилось, лишь терялось, исчезало! Но вдруг: приз! Самый молодой… Интервью… Поздравления… Приглашения… Похожие на свадебки знакомства… Призеров то ли почетно, то ли образцово-показательно принимали в Союз художников — и вот, еще студент, он превратился в самого молодого в истории члена МОСХа! Мир распахнулся, в глаза ударил ослепительный свет. Появился тут же ценитель — не кто-нибудь, американец, купил картинки для своей галереи: все, что до этого времени успел, смог выжать из возбужденного будто бы голодом воображения, чувствуя то радость и легкость, то отчаянье и страх. Торжественное закрытие разгулялось студенческой пьянкой, братался финн с итальянцем, поляк с русским, и в упоении человек сорок горланили: “Горбачев!”, “Перестройка!”, “Гласность!”. Кричали победно уже на разных языках: “Искусство или смерть!”. Кто-то первый выкрикнул — и вот, сбившись в кучу, чувствуя себя последними, кто остался в живых на поле боя, кричали… “Искусство или смерть!”. И он орал, пока не вытянула из всех объятий Саша, увезла, едва стоящего на ногах, домой; и все повторилось, как уже когда-то было. Но теперь он стал тем, кем до этого дня не был, потому что победил!

Вскрыл призовой конверт — а в нем награда. Улетели картинки за океан — получил другой. Мог сказать: “Мне заплатили”. И отчего-то даже подумать не мог: “Я продал”. Но и не думал о них, о деньгах, кружилась голова от ощущения то ли праздника, то ли свободы… Это было мечтой исполнить все желания… Что же отдал, если столько получил, — не успел почувствовать. Деньги остались у него — и казалось, повезло, вытащил счастливый билетик, не отказался, взял.

Тогда и появилась эта квартира — на краю Москвы, без телефона, почти без мебели, съемная. Он спешил найти хоть какую-нибудь… Не потому, что мечтал отдельно жить, нет. Это она, Саша, мучила себя мыслью, будто нужно было иметь какое-то большее, чем даже любовь, право, чтобы жить с ним — не под одной крышей, разумеется, но в доме, который он-то считал своим. Эту ее психологию, раздражаясь, он называл “деревенской”… Будто какая-то поросшая мхом старуха внушала все эти пещерные истины: “пузом вперед не лезь”, “в дом чужой босая не заходи”… Плевать, кто и что подумает… Не было у нее — было у него. Ведь даже эту квартиру — он сам нашел, оплатил, и вот они живут. Он сделал это для себя, для нее, она приняла это — и они счастливы вместе… Ну, и какая разница… Все это, свое — эту квартиру, эту московскую прописку, он способен и должен ей предоставить, а иначе кто он такой, загулявший морячок? Разве можно жить в Москве без прописки? Как на вокзале? Но зачем?! Для чего скитаться по чужим брошеным квартирам, когда есть своя? Что это за принципы такие, выйти замуж и как бы тут же подать на развод? Да и каким другим способом она себе мыслит получить прописку, то есть вообще остаться в Москве? Да что там прописку, хоть без нее даже на работу не примут, но квартиру, жилье? Что, сами заслужим, а пока поживем так, на съемных? Сашенька, сколько это лет, когда же мы ее получим… Как?! Заработаем сами, своим трудом, на кооператив? Ты будешь работать, я буду работать… И мы копить будем полжизни на то, что уже есть у одного из нас… Но это какой справедливости торжество? И поэтому нужно себе устроить все это?

Нет, только не об этом… Мрачнела, глаза не видели света. Идти ей было некуда, ведь выехала из общежития, но бросалась прочь; не успел, не догнал — садилась в автобус и до глубокой ночи тот ее из конца в конец возил… Москва! Темная, вся в огнях, но холодная, чужая — встречным поездом на бешеной своей скорости проносится, все несется, несется, и нет ей конца… От Солнцева до Теплого Стана как в омут… Туда-обратно… Бедная его девочка, как же мучила себя… Нет, она не истеричка, это нужно понять — железные нервы. И комплексов не было провинциальных, какая там “провинциалочка”… Тут другое, тут Джомолунгма, Эверест, все вершины, неприступные… У него сердце проваливалось, конечно, но все же беглянка возвращалась, только уже ночью, если он сам не перехватывал ее, когда догадался, что бросается в первый попавшийся, остановка же, как гриб, росла прямо у дома… Час стоит, два, три, четыре… Автобус подходит — там три маршрута, глазами обшарит по стеклам, запрыгнет и вдруг — вот она, живая… Пока шли — молчали. Но это было особенное, трепетное молчание, которое каждый боялся нарушить. Когда начинали прорываться наружу слова, лезло, конечно, больное. Только это было не порывом что-то расковырять, сделать больней: так дети жалуются, показывают, где у них болит, успокаиваясь, прощая и даже переставая чувствовать свою боль, когда их жалеют, как бы разделяя ее с ними, тоже страдая. Больше было невыносимо терпеть — и всегда в один миг все зло, какое только мучило, испарялось. И ничто, казалось, уже не могло их разделить — ни по пути до замызганного подъезда, ни в душах, ни в жизни. Он клялся, во всем соглашался, отступал… Но сдавалась, прощая, все же она. Казалось, это и есть быт, семейный быт. Правда, не было еще семьи, как не было и дома — только эти стены, где ничего своего, и место в очереди на регистрацию брака, и она тянулась, эта очередь. Своих вещей поэтому не перевозил и наезжал к матери, возвращаясь с необитаемого острова на землю, где все оставалось как есть, как он привык. Всего-то через несколько месяцев, в декабре, поставить должны были этот штампик в паспорте, думал дождаться, а тогда пересилить Сашу — и переселить как раз под Новый год с острова на землю. Но когда сбежали они вдвоем на свой остров… Как же он трепетал, когда уходил… за ней, к ней, с ней… Юноша, он стал вдруг мужчиной. Подрощенный пугливым опытом случайных связей любовник бесстрашно превращался в мужа… Утром мать провожала, хотела накормить, но все валилось из рук — а он сбегал, бросив завтрак. Дом, в котором вырос, опустел — а он и не думал об этом. Так легко обрел свободу, ничем за нее не заплатив, разве что завтраком, брошенным, недоеденным. Больше они были ему не нужны, эти завтраки, эта забота. В тот день уж точно, будто отрекся. Действие, которое должно было почему-то повториться еще много раз… Переступил черту — порог родного дома.

Он все решил. Все знал. И все исполнилось. Все.

Когда ждала у своего общежития с вещами, их и не оказалось почти, вещей. Только держала на руках, что-то прижимала к себе, как живое существо, и он подумать успел: какая-то игрушка любимая… Смешно, все равно что мягкая игрушка — плюшевый, в плюшевом переплете. Желтушный, облез. Он и набит был памятью, временем, так что распух, этот плюшевый альбом. Она считала это хранилище времени своим, как если бы и получила в подарок, но со всей жизнью — толщу спрессованных фотокарточек, в которой больше не осталось пустых листов — а стоило раскрыть, читала, приникнув, будто книгу. Добирались туда, в Солнцево, на метро, автобусом, и, пока ехали, тут же, как ребенок, обо всем забыв, раскрыла… Можно подумать, только что попал в руки или мог исчезнуть. Спешила… Наверное, пока он был рядом… Детское желание увидеть и показать себя — только ему, только на минутку… Вот вдруг на лице появляется гримаска, выражение светлой бессмысленности… Через мгновение взрослеет, превращаясь в школьницу, поджаты губы, взгляд связывает что-то в узел… Возвели лесенкой, плечом к плечу весь класс, кажется, хор глухонемых. Назойливое: “Угадай, а где здесь я?”. Как и стремление тут же — в метро, в автобусе, перезнакомить со всей своей родней… Все ее внимание и даже волнение отдано лицам неизвестных ему людей; и странно чувствовать, понимать — для нее близких, родных… Огромный дом, погруженный, пока не отворила плюшевую дверку, в темноту, тесно населенную призраками в одиночных комнатках, каждый из которых готов ожить в ее глазах… Замирают, смотрят в никуда, чтобы осталась память… Но уже с фотографий прямо в глаза смотрят, кажется, так и смотрели когда-то на него — молча, долго. И вот ему неловко, тягостно, как чужому.

“А здесь, а здесь? Где я, где?”.

Угадал — расколдовал спящую мертвым сном.

Одна нотка в голосе чем-то ранила, но чувствовать заставляла не ту боль, противную, как укол тоски, свою — ее нежность. Растворилась в нем капля ее крови, ее слезинка. Нежность. Это была она, она, только маленькая эта девочка ничего не знала… Будто бы ничего не знала… Но шла за ним. А он знал… Да ведь он действительно знал, уже проделав весь этот наземный и подземный путь, один заглянув чуть ли не в будущее — и вернулся, чтобы забрать с собой…

Весь этот путь… Светофоры, которые передавали чьи-то зашифрованные сигналы — идти, ждать, стоять; и улицы с их асфальтовыми лентами тротуаров, что двигались вместе с людьми; судьбоносные туннели подземных переходов; одинаковые сцепленные между собой вагоны метро, как минуты, часы, дни, месяцы, годы, что пронеслись, пронесутся, — и оставалось только ждать свою остановку; эскалаторы, то поднимавшие на ступеньках раскладных пьедесталов вверх, то опускавшие вниз, чтобы в конце вдруг исчезнуть из-под ног, юркнув в свою преисподнюю… Две точки в геометрическом хаосе всех этих путей, по которым что-то и перемещало их так неимоверно долго только навстречу. Расстояние, чтобы увидеть… Расстояние, чтобы услышать… Сжималось. Сжималось. Потеряв себя, нашли как будто вместо себя человечка, каждый своего. Они будут жить вместе, любить своих человечков. Жить, чтобы любить. Любить, чтобы жить. Но что-то нарушилось, сместилось. Так странно было ощущать, что две их жизни сложатся, сольются в одну: будто бы на одну больше, но и на одну меньше. Легче? Тяжелей? Всего-то вещи ее стали его ношей, взялся, нес — чемодан, связка учебников, — а она уже порывается эту ношу с ним разделить, цепляется надоедливо как-то сбоку, мучаясь и его мучая, успев, наверное, сто раз повторить одно и то же: “Тебе тяжело… тебе тяжело… тебе тяжело…”.

Они шли, оставалось пройти совсем немного, она не понимала этого… “Это он, это здесь? Этот? Где же, где?” Придумал игру: пусть отгадает, где он, этот дом… Смеялся… Ну да, над ней, чтобы любой выбирала, какой захочет… Как будто можно было зайти в первый попавшийся подъезд… Они стояли, как пирамиды, эти блочные многоэтажные усыпальницы, что-то попирая в душе одним своим видом… Одинаковой высоты, вообще одинаковые — и одинокие, белые-белые, светясь на фоне какой-то вечной мглы… Черный космос, высвеченный ледяными огнями… Чувство невесомости… Небо — вечность. Спальный район, какая глупость, звучит глупо… Вчера он искал то, что было пустым словом, адресом. Спрашивал у людей, блуждал, как если бы ничего не видел даже там, где стояли все эти дома. Теперь — уже вспоминал по очертаниям, как бы на ощупь, где он, этот дом, как он к нему шел. Район, о котором не слышал, его и не существовало — а теперь возник, существовал. Наверное, это было единственное место на земле, которое почему-то так называлось, почти город… Солнцево… Вспомнил прочитанное в книге: Гелиополь… Где оно, божественное Солнце, и его священный город? Вспомнил: Эхнатон и Нефертити… То же небо, но оно как дыра, многоэтажки похожи на колонны без сводов… Солнечное затмение. И они, маленькие человечки, одинокие даже перед их высотой, как если бы и своей судьбой… Ключи от квартиры — все, что было при нем… Чудилось, ее окна должны тоже светиться точкой в скопище теплых желтоватых звездочек…

“Ну где же, где?” — кажется, он до сих пор не отгадал, и это она знает ответ, не терпит поскорее сказать, ее тайна.

Примета, по которой он узнает этот подъезд, — косоротая надпись, ее нельзя не заметить. Она как будто только что появилась. И все читают, прямо на дверях, если входят, наверное, даже если не хотят… СВЕТА СУКА… Подъезд — погребальная камера, стены которой искромсала своими криками чья-то злая дикая радость оставить о себе память… Лифт — лязгающая, стонущая гробница, где странно стоять и мучает что-то похожее на электрический свет… Кнопки этажей как будто выжгло. Одну, теперь уже свою, опознает — и вдавит в пустоту. Осторожно, двери закрываются… Лифт подымается на последний этаж, но ощущение, что это спуск под землю, глубоко в шахту, на дно. Что они делают, ведь ничего нельзя изменить и что-то произойдет, чего могло не быть, если бы не сделали этого шага, остановились… Комната страха — подвешенная на стальных тросах кабинка, из которой, если что, уже не выбраться, в которую пойман… Почувствует: и она боялась… Когда попадаешь в лифт — и под тобой эта его шахта, навязчиво возникает одна и та же мысль…

Вот эта чужая дверь в карауле себе подобных. Продырявилась, будто износилась в странствиях, дерматиновая обивка — и клочья ватной ее подкладки торчат паклей из разрывов. Вход в тот мир, в пустующую одиночку. Взламывали когда-то и уже не раз меняли замки. Пробоины от старых залатаны напросто фанерой… Откроется, пропуская вперед, — а воздух, свет, будто застыли. Слышалось, внутри кто-то есть. Звучала ясно плавная речь. Но это вещала неумолчно радиоточка. Пахло куревом, и чувствуешь, забывая, что дышишь: все хранило лишь горький спертый дух… Когда войдут в квартиру, она увидит все это, чужое… Первое, что вырвалось: “Здесь кто-то умер?”. Произнести не смогла “жил”, “был”… Не верилось, что это было жизнью, — все в эту минуту — ни ему, ни ей. Он притворился, что не услышал, почувствовал, что становится жалок. Он должен был хоть что-то сделать, подготовить, но, получив ключи — решившись, отдав хозяйке деньги за месяц жизни вперед, — не выдержал даже своего одиночества в этой квартире, бросил, уехал… чтобы привезти сюда Сашу… Нет никакой еды, надо что-то купить, он забыл, спешил, не позаботился и об этом. Но еще не поздно, где-то же здесь есть продуктовый… Он спустится, найдет, купит, хоть что-то будет… И он ушел. Сбежал… Когда вернулся, она мыла полы. Улыбалась, радовалась тому, что успела сделать, и уже гордилась собой. Он принес макароны, оказалось, не купив соль, но было поздно идти за солью — и с раздражением чувствовал себя калекой, ни на что не способным.

Саша скоблила, замывала, как будто следы преступления, и ползла, ползла все дальше, продвигаясь почти ничком, на коленях. Он помогал, нашлось для него занятие, орудие труда — ведро. Уносил, когда заполнялось грязной жижей. Сливал в унитаз то, что было водой, когда набирал под краном чистую, теплую. Ведро, еще одно, еще и еще… И не успевала остыть, выносил помои — во что превращалась, теплая еще, пройдя уже неведомые самой себе, водопроводной, страдания. Так несколько часов… И это могло быть для кого-то работой… Ведро живой — легче, мертвой — тяжелое. И вот он точно бы вычерпывает — то мертвую, то живую. Или сам это придумал, как ребенок, для которого все должно быть игрой и лишь тогда имеет смысл: что добрая легкая вода впитала человеческие страдания и стала мертвой жидкой землей. Саша не сдавалась и не уставала, хлюпая тряпкой… Но прекратился день — наступила ночь. После потопа — тишина. Чудилось, она все же смогла выжать из тряпки всю грязь, и сырость в квартире пахла почему-то стиркой, как будто не полы сохли — отмокало свежее белье, распустив свои паруса.

Отмыв, отчистив, жалеет все, как живое. Прикасаясь теперь даже к чужому стакану, горемыке, — кажется, хочет с ним заговорить, утешить. И вот вдруг начинает говорить, да, как с живым, так что становится не по себе, страшно, откуда она, эта жалость?

Потом возилась со своими вещами… Перебирала уже ощутимо родное, драгоценное до мелочей. Будто что-то искала — и нашла… опять в руках этот альбом.

Теперь не разглядывала — вглядывалась… Вдруг провалилась в какую-то старую размытую фотографию, на которой совсем маленькая, когда еще себя не помнила, где-то у моря, лепит куличики в песке… Нет, вспомнила: Азовское море, отец привез их к морю…

Глаза ее вдруг заслезились от нечаянной сильной радости… Она радовалась… Радовалась… Но теряя память — проникаясь к этой малютке своей нежностью — как безумная, но тихо, почти беззвучно, через несколько мгновений уже плакала…

Лицо некрасиво дрожало.

Он ничего не мог сказать и ничего не понимал, понимая, что она не плакала — оплакивала кого-то… Подумал почему-то: кого-то, о ком он не знал, но кого еще могла увидеть в этом альбоме.

Эта была такая минута… Встречи? Прощания? Но с чем?!

Она молчала — и он молчал.

Сколько раз еще раскроет? Подумал — как загадал. Со всей силой, самому себе страшной, глядя на нее, подумал: уберет в чемодан — и больше не откроет, даже не возьмет в руки…

Плюшевый любимец в ее руках — спал, заснул, пока прижимала к себе и оглаживала его бархатистую поверхность, как слепая. Может быть, эти однообразные движения успокоили что-то в ней самой. Теперь думала. Вздохнула. Спрятала альбом в чемодан…

Пришло время, выложила… Халат, ночную рубашку, свое белье постельное — все как у невесты. Что-то шелковое, бирюзовое. Только мелькнуло. Почему-то подумал — приданое. Но стыдилась. Ее мучило, будто они всем открыты, у всех на виду. Ее попытки занавесить голое окно на кухне простынею угнетали своей нелепостью. Нелепой казалась сама мысль, что кто-то мог бы подглядывать в окно на пятнадцатом этаже, пусть даже из домов напротив. Нелепой была эта простыня — огромный кляп. Успокоилась, когда добилась своего — и на кухне, где было уготовано лечь, воцарился глуховатый больничный покой. Тогда оставила его на несколько минут в этом странном пространстве, исчезла: а ему казалось, что сейчас погаснет свет и на этой простыне, как на экране, вспыхнет яркая цветная жизнь, начнется кино, ведь почему-то же так напоминала экран. Она появилась в шелковом бирюзовом халате, расшитом пламенеющими цветами, драконами… И еще подумал: кукольное все какое-то, как у маленькой девочки. Все это было такой игрой — искренней, но опять же очень детской. Откуда все это богатство? Об этом он подумал… Но чемодан — тот, с которым забрал ее из общежития, хранил не одну эту тайну… Возникали предметы… Фарфоровые чашечки, будто из перламутра… две чашки такие же странные, можно подумать, кукольные, как этот игрушечный экзотический халат. Точно бы отчеканенная серебристая блестящая кофейная турка и тонкая стальная ложечка вместе с ней… Произошло что-то красивое, таинственное, созрел запретный плод, распустился горьковато-сладостный аромат кофе — как ей хотелось, это исполнилось ее желание. То ли явь, то ли сон… Все должно быть именно так… Там, где она. Простыня колышется, будто за ней что-то происходит, прячется, но потому что от окна дует. На кухне включили плиту, уже все четыре конфорки. Холодно — и они включали их, по одной.

Она, будто в чем-то виновна, ждет — и не ложится.

Он думает лишь об этом — об этом, а не о ней — и до сих пор не может хотя бы обнять, поцеловать.

Теперь они сами, как время.

Свет погас… Сброшены, будто кожа, тряпичные оболочки…

Когда ложатся — на детском этом диванчике-малютке — нельзя ни повернуться, ни растянуться. Можно лежать, как-то сжавшись, так плотно, что чувствуешь себя эмбрионом — или тот, кто с краю, сползает, падает. Только вместе, как по команде, менять положение своих тел, уже и во сне… Легли. Обхватились, как дети, которым стало страшно, но вместе уже не страшно. Теплее. Гул — это гудит за окном ветер. Так высоко, так свободно и дико. Гул крови, даже он слышен. Гул, гул… Он всюду. Но, совсем притихнув, они вдруг слышат дрожание стекол — и гул, новый, далекий, но давящий, точно бы пронизывающий все вокруг… Он раскатисто приближается — и удаляется где-то там, высоко, где-то в небе.

“Я тебя люблю”.

“И я тебя люблю”.

Больше ничего.

Островок их любви оторвался от земли, выше птичьих гнезд. И еще этот гул… Можно было посмотреть в окно, будто в небо, и увидеть плывущий вдали, как бы по самому краю, чтобы не упасть, самолет. Пассажирские авиалайнеры пролетали и днем, и ночью, в одном направлении. Снижаясь, потому что шли на посадку, возникая в узкой воздушной плоскости прямо над срезом белесых многоэтажек, чьи вершинки равнялись до горизонта, упирались в тупик… Последняя ступенька широкой бетонной лестницы в небо. Чудилось, только и можно подняться. Ни он, ни она еще не жили так высоко. Кто жил до них, должно быть, потерпел бедствие. Все давало это почувствовать, и в брошенном пространстве пустой квартиры отчетливо отпечаталась чья-то прерванная жизнь…

Чья, почему… Кто же думал об этом… Думали, что остались одни… След присутствия человека — помазок на раковине умывальника, окаменелость. Что-то похожее на заскорузлую рыбью чешую — одно, другое — бритвенные лезвия. Совмещенный санузел. Вода пересохла в колодце унитаза — но пусто капает из крана, как время, утекая в ноющую черную дыру. Тайно и на виду, если закрыться, сидя на стульчаке, устроен и алтарь, и гарем — здесь и собирал, и прятал свою коллекцию… Стайка пестрых бумажных бабочек веером облепила дверь: японки в бикини, розовые заморские чушки, фигурки, наверное, любимых актрис и венеры, венеры, венеры, будто подброшенные в перевернутых позах… Даже не понимаешь, сколько, чьи, откуда… В середине, крупнее всего этого телесного роя, но в нем рожденная, она, та самая, только без жемчужной своей раковины, его, что ли, богиня… Уже в комнате, на стене — Высоцкий. Как хозяин — не гость. В кепке, в зубах сигарета…

Голо, пусто — но во всем какой-то застывший, все пропитавший беспорядок. Нет даже штор на окнах. Что еще стояло — перекосилось, как будто вся она когда-то дала гибельный крен. Все в ней, в этой комнате, сдвинулось, сломалось — и застыло, опустошилось. Прямо на полу, совсем как ящики, составлены несколько допотопных телевизоров. Наверное, жалко было — и кто-то же хранил здесь этот хлам, копил… Отжили, теперь стоят, гробики, некому вынести. Но усопшие экраны тупо смотрят — и там, в их лупах, что-то мерцает. Вылупились — и смотрят, все еще сосут какую-то жизнь, поймав ее будто муху в паутину. Всюду гильзы пустых бутылок. Выпитое до дна. Послания о спасении. Каждое не доплыло, вернулось. Кухня, в которой как загробное приданое собрано то немногое, что еще могло послужить; хоть казалось, что уцелевшую мебель, посуду, штук шесть осиротевших заварочных чайников, вилки и ложки — все это, и мусор с рухлядью, на пустынный этот берег, разметав, швырнуло волной… Теперь вдруг вспомнилось: “В начале было слово”… Было! Это было слово МИР! Беззвучно его вмещая, холодильник этой марки, округлый саркофаг, поднявшись в человеческий рост, казалось, на том и стоял. Из него пахнуло тленом. Темно. Тепло. Пусто. Так пусто, как если бы ничего превратилось в ничто. Но стоило воткнуть штепсель в розетку, просто воткнуть штепсель в розетку, все равно что попав ключом в замок — произошло обыкновенное чудо… Встряхнулся, громыхнул, затарахтел… Казалось, можно прожить без телефона и телевизора, но без холодильника жить нельзя. И вот он работал, трудился, точно бы соображая неустанно, как электронная вычислительная машина, чем наполнить теперь эту жизнь.

Пустой холодильник, он пугал. Страх… Голод… Нет, это было что-то другое… Давки за водкой, у винно-водочных уже не очереди — стоны, вопли, ходынка… Но шампанское никто не замечал. Пропало молоко — но больше никому не нужное на каждом углу продавалось мороженое. В общей жадной панике, в которой запасались, скорее тратили деньги, расхватывая что еще можно было купить, будто наступал какой-то последний всенародный праздник, он выстоял поблизости очередь — стояли, оказалось, за суповым набором, и когда упрятал в морозилку добытые кости, ощутил умиротворение: шампанское и мороженое уже заполнило холодильник. Сам собой в сознание проник голос из радио… Оно и не умолкало, лишь приглушенное, чтобы прислушаться или забыть. Диктор сообщал о событиях в том, огромном и далеком мире… Услышал: “Объединение Германии, свершившееся в согласии с соседями, с другими государствами и народами, — великое событие не только для немцев. Оно произошло на стыке двух эпох. Стало символом…”. Услышал как во сне — и тут же забыл.

Пустила в эту квартиру — взяла у него деньги и отдала ключи — оставшаяся безымянной пожилая женщина… Первое впечатление: сторожиха, уборщица, санитарка… Такое существо: бедное, простое. Напоминая смешно ворону, грузная и суетливая, прошлась как-то боком, еще раз обыскивая глазками все, что бросала. Вдруг то ли важно, то ли обиженно каркнула: “Живите!” — так же громко, грубо: “Платите!” — и пугливо, лишь получив свое, пропала за дверью. Кончился месяц — возникла первого числа… С укоризной, что сами бы о ней не вспомнили, осмотрелась. Отмерила что-то своими приставными шажками, как метраж. Глядела боязливо, моргая. Все узрела и стихла, как если бы никогда здесь не жила… Квартира стала другой и даже пахла теперь по-другому, потому что обитали другие, новые люди… Смутилась при виде этюдника, прямо посреди комнаты расставленного на паучьих лапах… Увидела холсты у стен… И многое, чего никогда в своей жизни не видела, но что произвело на нее впечатление будто бы где-то украденного, отчего пугливо застыла на месте. Потом очнулась, спохватилась, каркнула: “Платите!”. Цапнула. Пождала, пождала… И обиженно, ничего не говоря, ушла.

И осталось чудовищное, быть может, ощущение пира. Странное ощущение, что все в последний раз. Тепло, покой, в которых сгорает нежность. Он… Она… Они… Каждый вечер ужин при свечах. Эта свеча на столе для нее была чем-то до трепета сокровенным, чуть ли не сияние блуждало по лицу. Желание, даже условие, так она хотела. На первое — костяной бульон, на второе — макароны. Свингующий в полумраке джаз, прелюдии Баха в джазовой обработке, настоящая американская пластинка. Казалось, это звучало чуть приглушенно что-то далекое, неведомое, может быть, само время, что было такое легкое, нежное — и сменилось на тяжелое, угрожающее; ушло почему-то, исчезло, еще когда-то до их рождения. Огонек свечи пробивался, как лучезарный росток. Он светит и лучится, как звезда. Огонек — праздник. Ничего у них не было своего. В подарок к этому празднику они купили себе… хомяка. Теперь он жил в большой стеклянной банке. Гуляли по Арбату, и кто-то у зоомагазина продавал хомяков. Саша стояла и стояла у аквариума, в котором они копошились… Самого жалкого разглядела — и вот они уже принесли еще одного жильца в свой новый чужой дом. Повторяла: “Какой он хороший, какой он хороший…”. И, оказалось, придумала прозвище: Хорошка.

“Хорошка, Хорошка, выгляни в окошко!”.

Хомяк грызет длинную сухую макаронину, просунутую в его банку — свою же лестницу в небеса. Ужин подан, налито шампанское! Голоса джазовой капеллы жонглируют нотами Баха, будто разноцветными шариками… Бульон — драгоценный, переливается кристалликами жиринок. Но как же это было смешно! В стране нет мяса, зато полно костей… Горела, горела на столе свеча… Маленький огонек озарял пещерные стены, вздрагивал, точно бы от прикосновений, а кругом вздрагивали похожие на пляшущих человечков тени. И вот, сидя на троне, он провозглашал: “Бульон из костей — не для гостей!”. Птичка поймана! Бьется и трепещет ее сердечко в его силках! Смех, ее смех, нежнейшая из ласк! Табуретка — это трон… Да, она понимает, понимает: великий и могущественный, он так смешон! И, вся содрогаясь, не в силах вместить в себя столько счастья, беспомощно умоляет глазами: молчи, молчи… “Но из гостей бульон вкусней!”. Пляшущие на стене человечки взметнулись черными искрами. “Хватит…”. Стонет, задыхаясь, изнемогая от смеха. “Бульон из гостей, моя королева!” — “Из чьих… Из чьих…” — лепечет почти в забытьи, безумная. “А из чьих лично костей, узнаем завтра, из новостей!”. О, как они смеялись, забывая себя прежних, и тут же, с первого взгляда, влюблялись, смеялись, теряли память и влюблялись… Уже в бесчувствии, пили жадно шампанское, как воду, и оно не пьянило. Пустой костяной бульон вызывал в желудке противное ощущение каменной тяжести, как будто коричневатая жидкость и была отваром из камней.

В дни, когда ленятся купить хотя бы хлеб или картошку, в суповых тарелках на их пиру плещется шампанское — или разогревают в кастрюльке на медленном огне мороженое в брикетах и подают к столу… “Пьяный бульон!”, “Суп-пюре из крем-брюле!”. Гул, дрожь, эхо… Начиналась новая игра… Вместо наркоза — веселящий газ. Пузырьки шампанского, которые он c брезгливым видом — теперь старый брюзга — выискивал ложкой в своей тарелке… Ягодное, шоколадное и самый густой, сливочно-шоколадный суп из эскимо!

Все еще играя, танцуют — танцуя, раздеваются. Пытаясь стать чем-то целым, погружают свои тела в тесное для двоих, эмалированное корыто ванной — диванчик на кухне, где спали, совсем детский, малютка, был еще тесней. И вот — это ложе, застеленное воздушной шуршащей пеной. Оно плыло облаком, обнимая, согревая, подымая куда-то высоко-высоко.

То, что происходит с ними каждую ночь в этой квартире… И даже гул, что заполняется временем в те пустые молчаливые минуты, когда оно вдруг останавливается, как бы умирает… Да, да… Это какая-то церемония. Как та, что на ее фарфоровых чашках: загадочная церемония, то ли жизни, то ли смерти… Мандариновое дерево в цвету, на нем бумажные желтые фонарики вместо плодов: молодая китаянка в саду, чаепитие… Но цветы, вышитые на ее халате — они такие же, а в руках, в ее руках… маленькая фарфоровая чашка…

Она разрешала себя рисовать — то, что под шелковым халатом…

Позволяла ему так на себя смотреть только пьяной.

Так, будто перестала чувствовать, что с ней делают.

Алкоголь.

Ну, хотя бы притворяясь, что опьянела и поэтому согласилась.

Откроет себя, свою тайну.

Пустое замкнутое пространство. Здесь, посреди голых стен, когда позировала, ей казалось, наверное, что отдает себя совсем, всю — и это жертва. Такая, когда жертвуют собой. Но и хотела все испытать. Это превращалось в какие-то гимнастические этюды на грани извращения, что можно увидеть в цирке и делается всегда чему-то наперекор через боль.

Тело легко освобождалось — сильное, дикое.

Подчинялось — выполняло упражнения.

И — вдруг — мертвело. То есть всего лишь замерло. Замерло, как в той считалке детской, когда раздается: “Замри!”. Но вот что-то оборвалось, как дыхание. Как будто сам же нечаянно убил. Потому что теперь его сердце замерло… Потому что любил — и убил.

Голое тело, выставленное напоказ, внушало чувство, что оно теперь мертвое. Расстояние, которое разделяло, чтобы видеть ее всю, надвигалось и сжималось от этого страха — успеть вернуть, спасти… Рисунок оставался единственной ощутимой связью с той, живой. Чувства, мысли передавались с одержимостью импульсов. Это было что-то судорожное, как показания осциллографа, будто взлетало и проваливалось перо самописца на бумажной ленте, когда, устремившись куда-то вспять, запись билась и билась в одной точке времени, то вырываясь, то цепляясь за бумагу.

Ожило в этой возне — точно бы сбросившее кожу, сотканное нитями линий из клочьев пустот — и опустошилось.

Все это время она молчала. И он должен был молчать. Все это время на него смотрели ее глаза. А он, лишь раб, не мог оторвать своего взгляда, хоть даже выражение ее лица не менялось, лишенное, как у манекена, жизни. Таким сделала с решимостью, вызовом показать гордость, презрение… Это было лицедейство. Бездушное и трогательное. Почти пошлое, бутафорское — и выстраданное. Она защищалась как умела… Он получил свое. Придя в себя, чувствует это с раздражением. И тело ее теперь неприятно ему, даже хочется зло, чтобы прикрылась. Она же, когда все кончено, с видом исполненного долга расслабляется — лежит. Но ему кажется — валяется на полу в своей старой коже, похожей на ороговевший чехол.

Ожидание. Молчание. Но уже такое, как если бы что-то умерло.

Любит свое тело. Любуется. Оглаживает живот, груди, бедра, будто сама мучилась, рожала.

И вот удовольствие, радость — распласталась, давая отдых мышцам. Но не мыслям — мысли не дают покоя.

Осматривает рисунок, как будто делал это с другой… Не своя — а его тайна. Волнение ревности глушится безразличием узнавания… Кажется, смотрится в кривое зеркало — но чужое лицо наливается скукой, отвердевает, как маска африканского божка. Оскорбляется, чтобы оскорбить: я не такая, похоже на порнографию, противно… Но добивается признания, точно бы уличив: я такая, такая? И вот слова, настигающие, как расплата: “Ты меня не любишь”.

Он станет только жалок, пытаясь доказать обратное… Он как преступник на очной ставке. Когда он унижен, она почему-то обретает покой, внушительно давая понять, что стерто какое-то грязное пятно. Чистота, нет, выскобленная стерильность — и это в ней самой наружу вышло что-то властное, самоуверенность домохозяйки. Только это — и новые подозрения, возбуждает в ней вдруг желание, чтобы взял здесь, сразу же, смяв, подчинив, но и отдав даже эту свою силу. И ее. Тело. Подарок. Оно было подарено. Ему.

И вот уже оба лежат, откинувшись, на полу.

Произошло что-то удушливое, быстрое. Положение тел будто обведено контуром — так глубоко и тяжело дышат. Она зашевелилась, рукой нашла его руку — и сжала. То, что пережила, этот удар, не дающий опомниться, всего через несколько минут пробуждает нежность ей самой непонятного раскаянья. И он чувствует, точно проснувшись: живая, родная… Но хочется уснуть, обняв — уснуть там, где она и ее нежность, уснуть и не просыпаться… Но вдруг встает, как по сигналу будильника. Она. Ничего не говоря, ей нужно. Прячется. В ванной шумит вода. Все кончилось. Потом неожиданное гадкое чувство вины от картинок, с обратной стороны двери этого совмещенного “санузла”, когда тупо смотрел на разноцветное месиво женских тел… Что же за урод здесь жил… Зачем жил? Нужду справлял. И откуда-то мстительное желание: ободрать, ничего не сказав квартирной хозяйке.

Близость их стала какой-то супружеской: засыпали как будто отдельно, просыпались вместе, но возникло почему-то ощущение покоя — странное, потому что и он, и она приняли это вдруг по умолчанию и от этого было хорошо. Отсутствие желания, такое долгое — и ощущение покоя, в которое вторгалось лишь чувство вины, что ему хорошо, одному, и она лишь для этого покоя ложилась с ним, как бы только для того, чтобы согреть, самой согреться.

Каждую неделю она бегала на почту — приходили письма до востребования из Магадана. Было, пришел денежный перевод. И уже на этот адрес — красная икра, получила посылку, шесть литровых банок, переложенных тряпьем, газетами… Шесть огромных ярко-красных яиц. Драгоценность. Икринка к икринке, переливаются. С посылкой записка на заскорузлом клочке, прочла: “Доченька, продай икру, в Москве можно хорошо продать, возьми себе на учебу и на жизнь, понемножку трать, и вам хватит”. Понял, теперь о нем знали — вот и все. Он узнавал, слышал: “мама на берегу”, “маме не платят зарплату”, “мама простудилась”. Но, казалось, приносила что-то еще, пряча. Молчит, спросишь: “О чем ты думаешь?”. Тут же обманет, оставив ни с чем. Прошлое успело появиться — или возвращалось, давая о себе знать такими тычками молчания… Но даже того не дано понять, к чему прикоснулся. И еще этот альбом, в нем вся ее жизнь… Потом понял… Все, за что могла уцепиться, — этот плюшевый альбом… Он своей матери, пообещав, каждый вечер звонил из телефона-автомата у подъезда. Но Саша — она даже позвонить не могла бы домой, потому что не было давно никакого родного дома. Мать давала знать о себе этими письмами, посылками, переводами до востребования, на которые ей некуда было отвечать… Жиличка, без своего угла, пока ждала на берегу, или морячка, когда плавала — мыкалась, одна, и на берегу, как на плавбазах, в море… Где работа, там койка. Получать много. Копить долго. Вернуться с машиной в кармане… С квартирой кооперативной… Счастье, которое сулили шахты, прииски, путины, трассы… Новая неведомая жизнь… Куда кидали себя, срываясь целыми семьями, утекая с необъятных просторов на край земли, к подножию вечной мерзлоты… Отдавали годы, оставляли силы, теряли здоровье в мечтах обеспечить и себя до старости, и своих детей… Одинокое свободное плаванье далеко от материка. Нашла только это. Работала и работала. Но никто нигде не ждал, кроме дочери. Вспомнит, только подумает — “братик”, “мамочка”, и радуется, будто для радости этой родилась. Все это было. И дом, и семья — отец, мать, старший брат… Это и было жизнью, все родное… Мысль, что все где-то под одной крышей… То, что не могло перестать существовать в ее сознании, но уже не существовало в реальности.

Саша, Сашенька, а когда умирала? Никого не звала… И точно бы не верила, не понимала, что это смерть… С собой боролась, себя же заставляя боль терпеть, лишая помощи… И не он уговаривал: потерпи… Она ему шептала: я еще потерплю, потерплю… Родная… Когда умирала… Ведь это же смерть за тобой приходила? Cмерть?! Что могла себя убить — не понимала… Когда решила, что с ней это случилось, еще неделю ждала… Решила — значит, решилась. Это была только ее же убежденность, что в ней зародилась новая жизнь… Нет, еще только пряталась — и вот она прятала ее в себе, молчала, скрывала… Чужая, безликая, ничья… Поэтому не пошла проверяться, чтобы ничего так и не узнать… Не могла же, конечно, не думать, что это — его ребенок… Но если никто не знал, что этот плод любви существует, то его вообще ни для кого не существовало — и в этом тоже была уже какая-то преступная убежденность.

Спасение, все оно в последней минуте было, но если бы знал… Если бы он не успел — никто бы не успел. Так бы и уснула, если бы не оказался кто-то рядом — а быть это мог только он. Но самое страшное так и не почувствовал: к чему готовилась, что же сделала в эту ночь с собой… Было тоскливо сидеть дома — у матери, как будто навещал в больничной палате: рассказывал о себе, выслушивал что-то страждущее и восторженное о спасении всех и вся за пятьсот дней, делая вид, что понимает, сочувствует… Говорил, слушал — а думал о ней, о Саше: ночь без нее лишала смысла прожитый день, даже обрывая их, этих дней, связь… И нельзя позвонить, хотя бы голос услышать. Там нет телефона. Ждала, одна в этой съемной квартире. Потом, конечно, мчался к ней, вырываясь на свободу. И тогда мать ждала — молчала в пустом без него доме. Приезжал, оставался ночевать, потому что не мог быть довольным, счастливым вдали от матери… Это было чувство вины за свое счастье, только чувство вины… Слова текли в странной отрешенности, похожей на покой. Должен был остаться, для этого и приехал, за этим покоем. Но сбежал, не выдержал, сорвался на ночь глядя, что-то толкнуло… Поэтому все произошло именно в эту ночь — когда знала, что останется одна… Ждала, когда уедет он к матери, чтобы вколоть себе эти ампулы… Выкинув эту жизнь — всех освободить. В это верила, во что-то же нужно было верить. Но ошибку совершила как врач… Она, врач, совершила первую свою ошибку. Только эта ночь у нее была… Спешила, нужно было успеть, и, наверное, теряла чувство времени. Сначала две ампулы — как сказали. Но через несколько часов ожидания — еще столько же, потом еще… Решила увеличить дозу. Думала, быстрее подействует. Дождалась боли — той, внизу живота. Что же это было… Страх, неизвестность, одиночество, боль — все… Что переплавилось в решимость и стало страданием.

Успел, не разбудил: диванчик их, малютка, был постелен, но не ложилась… И она смогла обмануть, притвориться беззаботной, почти счастливой. Прямо из темноты и холода, беглец, обнял — тут же согрелся. Ощутил это тепло и ее волнение. Радовалась… Стало ей, наверное, легче терпеть, ждать… Но усиливалась только боль. Он был взбудоражен своим побегом. Кажется, не спал всю ночь. Сбежал от матери. Глаза матери: обида, растерянность, как будто просила, чтобы забрал с собой, а он не взял ее с собой. Вспомнил: обещал позвонить, когда доедет, чтобы не волновалась… Пообещал. Забыл. Вспомнил, чтобы забыть… Он привез талоны на водку: свои и еще мать отдала. Он купит водку — и обменяет на кофе для своей любимой. Сидел в чем пришел, лишь разувшись и сняв куртку, пришелец. Она пьет свой кофе, ничего не ела… Когда он уезжает к матери, она ничего не ест. Забывает себя сонливо, бродит в своих мыслях. В комнате общежития варила кофе в углу, на спиртовке. Тратила легко все, что высылала мать. Могла позволить себе не думать о еде, но платила за блажь. Огромный город… Общага… Соседки по комнате… Всего этого не замечала. Так она могла существовать… Слабела… Как он хотел еще побыть с ней, слабой, нежной… Придавливала рукой, будто укрывала, прятала это место. Он заметил, околдовал сам жест… Ранимость…. Рана… Женщина в шелковом китайском халате с распущенными до плеч волосами. Увидел как во сне. Ему даже представилось, что сквозь пальцы могла сочится кровь, шелк окрасился бы кровью — и пятно, оно распускается будто цветок, еще один в этом узоре… Только тогда очнулся. Спросил: что с тобой? Обманула: ничего, сейчас пройдет. Прошло, прошло. Но в какой-то момент лицо ее вдруг стало мертвенно-бледное, фарфоровое. Думала, началось, дождалась. Терпела, не вскрикнула. Мгновение — не испуг, а злость — что помешал все сделать, как готовилась. Стал свидетелем. А ей не нужен был свидетель. Спряталась в туалете. Долго не выходила. Гул воды… Вышла, пошатываясь, кружило голову. Но так себя держала, как будто это пришло облегчение с усталостью. Сказала, что хочет спать. Легли. Но не хотел уснуть. Обнимал. Она не сопротивлялась. В темноте вдруг призналась — “у меня болит внутри”… Пожаловалась — “как больно”… Во второй раз еле выползла из туалета: подхватил, уложил на диванчик. Лежала, похожая на куклу, глаза открыты, в зрачках пустой пронзительный свет. Только что было тихое блаженство… Все было, как всегда, как должно быть… И вот та, которую любил, она… умирала на его глазах?! Она врач — мысль об этом сделала его почему-то еще более беспомощным. Потерялся, лепетал, как маленький: “что мне делать”, “что с тобой…”. Просил у нее же помощи, и она, пока могла, говорила с ним… Шептала: “я еще потерплю, потерплю…”.

Эти ее слова…. Она ведь молила, умоляла… Теряла сознание, но тянула время, чтобы не вызвал врачей, как будто потому и мучаясь. Хотела остаться здесь, на диванчике. Боялась даже его вмешательства в свои страдания. Но навряд ли от бессилия что-то чувствовала. Скомкала одеяло, затыкая этим комком живот, уже не пытаясь внушить надежду. Сорвался, бросился. Вниз, звонить, вызывать неотложку. Весь отчего-то трепетал. Могло так быть, если бы рожала… Таксофон у подъезда — вот и все. Схватил трубку эту, отяжелевшую на холоде, что будто прикованная — а там молчание загробное. Колотил по железному панцирю кулаком. Трубка молчала. Страх, неизвестность, одиночество, боль… Так молчала, как не выразить даже, будто что-то с мучением сдохло и мстило теперь за это молчанием. Запрокинул голову — сквозь отвесную черную стену пробивался свет, светилось несколько окон. Там люди спрятались, и они не спят, в какой-нибудь квартире во всем этом доме должен же быть телефон… Ломиться в двери, никто не откроет. Мысль, бессмысленная, как крик, что раздался в опустошенном сознании: помогите, помогите! Но было страшно так закричать, не закричал. Ночь. Пустота. Выскочил на улицу, мертвую. Почувствовал, что ничего не дождется, даже если промчится машина, нет, не докричится и не остановит… Бросился к домам, в их лабиринт из просветов и темнот. Наткнулся: еще таксофон у какого-то дома. Взрыв радости — и тут же ярости: трубка оторвана. Метался, ревел и рыдал, не сознавая ничего, кроме боли. Если бы день, если бы не ночь… Она осталась одна, в этой квартире, на диванчике. Сколько прошло времени… Где же очутился… Но увидел будку на пустынной улице, внутри темную, как бы вход куда-то. Гудок… Голос… И кому-то, чей голос отозвался, задыхаясь и поэтому отрывисто, неожиданно осмысленно сообщает все, что знал… Все, что знает о ее страданиях… После волны счастья и облегчения — погружение в новый ужас. Вдруг обнаружил, что потерялся, не знает, куда попал. Дверь захлопнулась — а ключи-то, ключи у него… Она в ловушке. Как это могло быть, что это было, за что, за что… Одинаковые улицы. Одинаковые дома. Все окрашено в мутно-желтый.

Должен вспомнить — обратить время вспять и увидеть, где же выход. Время — это он сам. Все спрятано где-то в нем самом, этот лабиринт — он сам. Бросается бежать — и сырой холодный сумрак расступается, устрашившись. Впереди вспыхивают знаки, знаки вспыхивали, знаки, и целые картинки только что бывшего, куда влекло неимоверной тоской… Задыхался, воздух будто не проникал в сжатые легкие. Cвоего тела больше не чувствуя, бросал себя вперед, туда, пока не узнал этот дом, он узнал этот дом, отыскал, это был этот дом, тот дом, подъезд… Вот оно… СВЕТА СУКА…

Квартира, в которую все это время никто не мог войти, кроме него — кажется, никого нет, опустела. Она лежит на диванчике, как оставили, бросили — застыла, уснула. Разбудил своим приходом, напомнив о боли, вернул ее, боль, что обрела вдруг голос, утробная, медлительно-тягучая. Ныла и замолкала, ныла и замолкала… Как будто мучилась роженица… Не стон, не плач. Жалобное натужное усилие что-то побороть, от чего-то освободиться, подвешенное на этих качельках.

Безумный этот мир… Звонок в дверь. Что-то рвется, прерывается. Сам этот звук, бездумный, он как дыра. Входит. Случайный, помятый. Прислали. С чемоданчиком, ко всему готов. Сверху грузная телогрейка, под ней тощий медицинский халат, фалды которого плачевно свисают, напоминая оборванные крылышки — казалось, в того, кто в телогрейке, впихнули еще кого-то. “Ну-с… Пройдемте…”. Бурчит под нос, сурово и безразлично оглядывая новое место. Дежурство. Поступил вызов — выезжают туда, где болтаются между жизнью и смертью беспомощные живые существа. Но все этой ночью для него мимолетное, ничто не останется в памяти. “Ну-с… Что у нас тут…”. В этот момент хочет казаться самому себе всесильным. Бесстрашен, величав. Присел около нее, смотрит — и не смотрит, насквозь… Прощупал живот… Сказал, нужно увозить. И не было сборов. Пальто наброшенное. Пошла сама, по стеночке, до лифта. Замирала, морщилась. В кабину лифта шажками как бы перенесла себя. Но под конец, уже внизу, он донес на руках, подхватил. Машина “скорой помощи” у подъезда, как отцепленный маленький белый вагончик со светом внутри. Слегла там на носилки, не издав ни звука. Сбоку еще крепилось сиденье, все равно что несуществующее, откидное. Не спрашиваясь, он занял эту боковушку и остался при ней. Она лежала под своим пальто, что спрятало ее всю вдруг. Грубоватый шерстяной мешок с пустыми ненужными рукавами, будто бы вылезшими зачем-то наружу из его нутра. Ворот запахнул рот, которым дышала, умолкнув, сложив на груди эти ватные обрубки. Машина неслась, хотя мерещилось, что, сжигая себя скоростью, гнался по бесконечной прямой, сузившись до огненных точек в своей черной пустоте, вымерший город.

Вдруг стремительность ночной гонки улетучилась. Так быстро, что в это еще не верилось, расплылся свет, уши глуховато заложило тишиной. Пандус больницы, всплытие. Спасение, нахлынувший почти бессмысленный покой, будто бы душа, как волна, перенеслась, все равно что в будущее — и вернулась уже без сил, опустошившая себя там, где даже время исчезало и пока не появлялось.

Все и вся на маленьком пятачке не иначе между жизнью и смертью погрузилось лишь в полусонную возню. Хлопали поочередно двери, будили приемное отделение. Мелькали в проемах белые помятые халаты. Кого-то громко звали. Кто-то что-то ворчал. Подгребла с весельным скрипом каталка.

Пока с лежачей возились, перекладывая на голое железное ложе, та пыталась заговорить, казалось, не понимая того, что происходило.

Высвободила рот, черепашьим движением вытягивая шею из своего тяжкого душного панциря. Шевелила губами. Но глотала свои же слова и оставила попытки что-то кому-то сказать.

Сдав по какой-то накладной cвой груз, “скорая” тут же исчезла.

Он помогал и толкал позади каталку на ржавых колесиках, чтобы двигалась куда-то вперед. Но стоял как бы прямо у нее перед глазами, сам смотрел чуть ли не свысока… Ее лицо вдруг на мгновение ожило: стало строгое, упрямое, как всегда. Наверное, даже не чувствуя, что каталка, на которой лежит, куда-то движется, она своим взглядом запрещала ему на себя смотреть и думала лишь об этом. Заспанный, похожий в обвисшем халате на бабу, паренек — медбрат — недовольный, что за его спиной что-то происходит, остановился и буркнул, что дальше посторонним вход запрещен. И ее увезли на его глазах — по коридору, что был, как тоннель, где в конце зиял дежурный свет — сунув ему в руки ненужное пальто, которым была укрыта.

Еще стоял под угловатой стеной больницы, с мыслью, неприкаянной и безумной, что ей там холодно, без пальто. Но ни одно окно не светилось, это привело вдруг в чувство, потому что пугало… Осознал наконец — пока ночь, к ней не пустят. Пальто не осмеливался скомкать — и нес на руках, так что оно плавно изгибалось, где талия. Ночь шла и шла за ним, провожая, ждала, пока не подобрал автобус, первый, будто заблудившийся, но какой-то уверенной обратной силой, оказалось, вернул на ту же улицу, к этому дому.

На кухне забытый яркий свет. Диванчик, на котором она лежала… Теперь комкалось растерзанное постельное белье. Чьи-то следы чужие — там, на полу. Отпечатки грязных подошв от мужских ботинок очень большого размера. Кто-то натоптал — и ушел. Тот врач, это был он… Вспомнил и даже обрадовался, что хоть кто-то был, как будто к нему приходил и лишь ненадолго оставил здесь одного.

Ждал — и уснул на диванчике, обняв ее пальто, не выключая свет, ничего не делая, не раздевшись. Ждал, понимая, что не могла бы вернуться. Но нравилось чувствовать себя сумасшедшим, верить лишь тому, во что хотелось… Тепло, свое, и ее запах, наверное, усыпили. Кожа ее пахла, пахнет… травой, а волосы — цветами.

Ему кажется, что всего на минутку закрыл глаза… На кухне тот же морок — но прошло много часов. От этого ощущения даже тошнит. В окне все темное, сгустилось страшной загадкой… Настало утро — или отходит день. Сумрачно. Шевеление жизни. Огни в домах. Должен успеть к ней, в больницу. Больше некуда. Он так ненужен сам себе, что ему безразлично, жив он или мертв. Вероятно, он жив, он все еще существует — но, вскочив с диванчика, отбросив как тень лишь ее пальто, не падая и не разбиваясь, снижается тут же сквозь спрессованную толщу этажей, а прямо за подъездной дверью, чувствуя, что опустился вдруг на землю, шагнув на мокрый фосфоресцирующий асфальт, по холоду, как по воздуху, переносится на остановку, которую помнил. Сырость, холод, мрак ноября. Очутился в одном из двенадцати миров, самом промозглом. Замер и дожидался. Долго, если замерз, мучился, отчаялся, обозлился — и отошел бездушно от этих назойливых мук. Но все, что помнит, без усилий возвращается: и вот подъехал автобус, не мог не остановиться. Маленький зал ожидания, что сам же развозит своих пассажиров за сущие копейки. Подумал: помнить — это продлевать ожидание. И вот он ждет свою остановку. Спросит — подскажут, она так и называется: БОЛЬНИЦА. Это где боль… И уже удивительно осознавать: ему не больно, у него ничего не болит… Несколько женщин выходили там же, кого-то навещали, родных. И его роднило с ними это ожидание.

Женщины тревожно встрепенулись, будто какие-то большие птицы — это знак для него. И от остановки идет за ними — а они ведут, молчаливо поделившись памятью.

Что было дальше, почти не помнил… Внутри не светло — ярко, ослепительно. Птичья суета. В сумках несут угощенье, еду. Кажется, праздник у всех. Стайки у гардероба, где, расставаясь с верхней одеждой, исчезают, будто куда-то улетая. У стены между окном и дверью умещалась койка, тумбочка, ее перевезут из операционной отходить после наркоза. Тело, спеленутое во что-то больничное. Кажется, безрукое и безногое, лишь туловище. Продолговатое, покоится, будто рыба на боку. Она зарыдает, открыв глаза, осознав, что вернулась… Пласталась и плакала, ничего не понимая, до бесчувствия аморфная, одурманенная наркозом… Как могли ее усыпить, все равно что убить, а потом вернуть душу в это тело… За что… Мычала, вяло совершая над собой даже это усилие… Содрогалась, задыхаясь в своих же всхлипах. Боль там, где резали, пока не ожила, то есть ничего не чувствовала, ведь обезболили, но лицо мучительно кривилось, о чем-то кого-то умоляли в испуге глаза… Он забыл, что молчит. Почувствует в себе трепетную силу ее защитить — а сказать сможет… Почему-то улыбался.

НУ ВОТ, ВИДИШЬ, ТЫ НЕ УМЕРЛА…

И она почти взвоет, но глухо, выдыхаясь… Когда утихнет, произнесет вдруг отчетливо, резко…

больше никогда не оставляй меня одну.

Чудилось, вспыхнуло что-то, тут же погасло.

Глаза отрешенно широко смотрели. Нечто вроде тусклого и тупого безразличия, как будто уснула — и спала, но с открытыми глазами.

Какое-то время он находился рядом с ней, не покидал ее, исполняя ее же приказ. Но без слов, тихо вышел, осознав, что был ей не нужен и чему-то мешал своим присутствием.

Медсестра на посту, чье скучное лицо озолотилось под светом обычной ламы, лишь кивает безразлично — ординаторская — это туда… Полоска света под дверью. Он стучится. У него есть это право, он знает. Долго ничего не слышно. Наконец раздается надсадное: “Открыто!”.

Захламленный врачебный кабинет, холодильник, старый диван… Немолодой, будто выпивший, не вставая с дивана, стонет…

“Я вторые сутки, понимаете вы это, вторые сутки!”.

Но все же взгляд несчастного мучительно осмысливается, он заставляет себя слушать, он говорит…

“Какое состояние, ну? C чем… Палата, фамилия…”.

И уже в ответ повинно бормочет что-то почти бессвязное…

“Крови литра три, мамочка, в пузо набрала… Успели, повезло… Жить будет… Зашил. Все. Состояние прекрасное! Чудесное!”.

Ослабел, сдался — и, отвернувшись, все равно как робот отсоединился, утратив память, обретя покой.

Больница закрывалась, гардеробщица, дождавшись последнего, всучила верхнюю одежду, обругав и забыв спросить номерок. Когда неожиданно, как метку, он обнаружит в своем кармане эту кругляшку с номером, то ничего не поймет — и выкинет, уничтожив, наверное, единственное доказательство, что эти сутки не были чудовищным сном… Он бросился к матери, он как будто вспомнил, что у него есть мать… Ему нужно было спрятаться, обрести защиту… Он обо всем рассказал своей матери… И все, о чем рвался, спешил рассказать, действительно, отделилось от реальности как что-то воображаемое… Да, он все рассказал… Рассказывал, рассказывал до глубокой ночи, пока все не оказалось прожито, но уже за несколько этих часов, что беспробудно курили на кухне, ничего не делая, как если бы это было такое переливание крови, когда даже не двигаешься.

В конце концов все умещалось в словах, что ночью Сашу увезла “скорая”, что она могла умереть… Но Аллу Ивановну успело взволновать лишь одно событие: что все это время ее сын не давал о себе знать… Остальное выслушала она почти хладнокровно, похожая на учительницу… И когда он промямлил неуверенно про внематочную беременность, разочарованно хмыкнула, выражая этим свое окончательное мнение… Когда ей удалили кисту — а это была сложнейшая хирургическая операция — она уже через неделю вернулась на свое рабочее место. Беременность — это то, что происходит с каждой женщиной… Саша допустила это? Но как же она, медицинский работник, проявила такую беспечность, не планируя, очевидно, так рано заводить детей? И почему не смогла определить, что беременна, ведь это, стало быть, состоялось? Но ее сын почему-то сам не знал ответов на эти примитивные, казалось, вопросы… О, как же легко он предал свою бедную девочку, начав обсуждать с матерью эти вопросы… Может быть, потому что надежно спрятался и успокоился — а мать его защищала, как и должна была, почувствовав опасность, от той, другой… Но и себе не позволяла думать иначе: это решение, которое принимает женщина, поэтому женщина должна отвечать за него… Трагедия — потерять ребенка. Испытание — родить, вырастить. Но не избавиться от нежелательной беременности с помощью какой-то там операции, представлявшейся ей не цинично, а как-то легкомысленно, чуть ли не разновидностью аборта. В общем, она посчитала, что ничего трагического не случилось… Это было с ее стороны даже как бы мужеством: поставить ей самой непонятное зло в тупик и обезоружить. Даже огорчение, что Саша попала в больницу, превратилось во что-то деятельное, вызвало прилив сил…

Она не легла, отправив своего блудного сына спать. Стала готовить, будто хотела кормить маленького: питание, а не пищу. Столько лет заботилась лишь о нем, одном — а утром, как бы не заметив, что старалась не для него, оставив чуть ли не угощение для попавшей в больницу то ли неприкаянной девочки, то ли взрослой женщины, но все равно не ставшей родной, ушла на работу. Она больше не знала, надо ли его будить, как делала это всегда, когда уходила, и поэтому лишь проговорила, сонному, что уходит… Казалось, забыв о том, что в его жизни есть еще кто-то, кроме матери, сын спросил, сколько времени — наверное, чтобы отстала, и, ничего не понимая, тут же опять провалился в сон.

Саша встречала взглядом, почти потухшим от ожидания.

Ждала, будто верила, что мог бы тут же забрать с собой.

Он примчался, но мертвым грузом в палату проносит лишь еду. Увидев эти баночки, все поняв, ни к чему не притронулась, замкнулась. И ему нечего рассказать — связать то, что разорвалось. Видит лишь лицо, опрокинутое на сиротской больничной подушке. Чужое. Обескровленное. Похожее на гипсовый слепок. Сказала… Ей нужны ее вещи: зубная щетка, тапки, ночнушка, халат… Они там, в квартире. Больше ни о чем не просила. Последние слова, и время, которое для посещений, что пробыл, как последнее. Свидание в больнице. Истратилось, кончилось, будто его давали, чтобы отсрочить что-то под конец; и то лишь для тех, кто встретился.

Он вдруг подумал, что все дни, которые он и она прожили вместе, они ведь только исчезали? Он даже не заметил безжалостной смены… Весна, лето, осень… Теперь в опасной черноте, похожей на затмение, мерцает капельками ртути уже как будто ледяной дождь… Воздух, еще не замороженный — зараженный. В чьих испарениях болотный бронхитный кашель; гриппозный изнуряющий жар… Он болен. Он уже, наверное, болен. Этот озноб… Это жар…

Смятая, брошенная — теперь, кажется, кем-то, кто был здесь в их отсутствие — постель, на которой возлежало, точно бы ожившая тень, женское пальто… Зашел в квартиру за ее вещами — и остался. Спустился, позвонил матери, сказал, что не приедет, останется там… тут, здесь… Где ждали ее возвращения даже эти вещи… Когда он спустился — тот телефонный аппарат, у подъезда, работал. Он осознал это, лишь по странному как бы заявлению матери, когда спросила, будто не веря ему, откуда он звонит… Что-то случилось — ее сын к ней не вернулся. Она хотела, чтобы и сегодня он приехал домой. Она ждала. И вот ей некого в этот вечер ждать. Она станет ему нужна и он приедет к ней, когда ему будет плохо… В это она верит, его мать…

Саша просила привезти тапки, халат — а он собрал все ее вещи. Все, что принадлежало ей в этой жизни. Перед ней, этой горкой вещей, успокоился — и стал теперь заново разбирать, вспоминать, узнавать… Холмик. Песок. В пальцах, на ощупь, те же привычные ощущения, от прикосновений, будто к ней он прикасается. Это были ее чулки, трусики, лифчики… Эскулаповы ее учебники, в которые впихнула медицинская наука все человеческие внутренности с их болезнями… И студенческие общие тетрадки… Почерк, сделавший еще более одинаковыми все их страницы: чернильная мания преследования, ученическая отмершая кардиограмма, где в каждой букве все же бился сильный и ровный пульс… Заколки, резинки — где вдруг ее, ее оборванная ниточка волос! Это легкое ночное платье, ниспадающее до пят, этот шелковый халат с перламутровой застежкой — подарок, приданое от одинокой матери… И вот турка, вот нашлась эта ложечка… Чашки… Бездушно, бесчувственно — и больно, как если бы нельзя воскресить живое. Но вдруг, в одно мгновение, это живое тепло страдания растечется, будто кровь, когда в руках окажется плюшевый альбом. Открыв, совсем слепо, тут же увидит фотокарточку: маленькая девочка на берегу моря… Будто бы увидел, как она ждала, что-то к себе прижимая… Это она, в мире нет и не будет другой такой же, никогда-никогда такой же другой в мире уже не родится… Мысль, только мысль, что она могла не родиться, так потрясет его в этот момент, что видение девочки у моря, смотревшей откуда-то из времени прямо на него, ничего о нем, будто бы очутилась где-то впереди, в далеком будущем, не зная, действительно начнет, горячо набухая и расплываясь, растворяясь в светлой мути, терять резкость, почти пропадать, исчезать.

Она рассказывала… Вспомнил… Маленькая девочка набила кармашки пряниками и отправилась на своем трехколесном велосипеде, ничего никому не сказав, в путешествие вокруг земли. Думала, круглой, такой же маленькой, что можно прокатиться, как по кругу, и вернуться прямо к дому… Хватившись, нашли в нескольких километрах от их поселка. Ее уже кто-то задержал, взрослый, обратив внимание, заметив на обочине трассы. Но даже не испугалась, радовалась, была счастлива, думая, что увидела весь мир, пока ехала и ехала на своем велосипедике.

Она ведь уже все ему рассказала… Он заполнен ее историями, тайнами, и это лишь малая доля того, что хранится в его памяти, разумеется, на замке. Но все, что о себе рассказал, почему-то забыл. Помнит, что утаил, спрятал, то есть как раз “несказанное”. Как мало живут слова — те, что свои… Разве что когда их возвращают, тогда это ранит. Ну, конечно, они ведь не в нас должны прорастать, эти семена… В немоте слова сила, там они и не слова уже — мысли. Свои, уму и сердцу близкие. И зачем врать, не нужна ему была ее откровенность, эта грубая изнанка слов… Каждое было как прикосновение, вот они для чего, свои слова, чтобы прикасаться… Притягиваться с ее словами, соединяться… Тогда кажется, что передаются через дыхание. По воздуху, но через дыхание. И дышишь, жадно дышишь, надышаться не можешь. Забываешь себя опустошенно. Кожа, кожа — и та ничего не чувствует. Но чувствуешь до трепета и дрожи, если становишься ближе, косноязычие свое же преодолев как стыд. Проникаешь, будто червь в яблоко, то есть кажется, что ты сам, но это твои слова проникают — и куда же, как не в ее сердце, как будто своего-то нет. Хочешь заполонить собою, чтобы сердце ее принадлежало тебе одному. Кажется, чувствовать начинаешь, как она, и потом наступает момент, когда задыхаешься, лишаясь воздуха, просто не слыша ее голоса, и словами осязаешь — так у слепых зрением становится слух. Да, слова-чувства, почти прозрачные, аморфные медузы с тысячью щупальцев. Но не замечаешь, что вдруг наполнился ее словами — нет, звуками ее вселенной! Потом каждое слово было как признание, даже самое обычное, что можно сказать, если не молчишь. Пока не уснули, почему-то в постели, до изнеможения, сознавались в самом странном. Он тянулся к ее свету — наполниться, с ним слиться, будто был для себя же черной дырой. Пока не услышал этот зов: ищи себя во мне… Какой-то страдающий, как будто и найдешь-то в ней страдание, смерть. И это выше разума, потому что понимаешь, страдаешь — но идешь, как животное, исполнить чью-то волю… Но чью же тогда, если не ее? Паук, запутавшийся не в ее — в своей паутине, просто потому что ее — это не есть твое, а твое — это всегда ее… И вот ты уже заговорил не своими, а ее словами… И то, что не можешь узнать ее мыслей, — сводит с ума, точно бы лишился своих… Боишься потерять, когда уходит одна, в никуда, хотя бы на телеграф, мучаясь сознанием ее, такой естественной, свободы, как бы еще одной, другой жизни… Готов лишить себя свободы — но чтобы не было у нее…

И вот он живет одиночкой в этой похожей на захлопнувшуюся ловушку квартире, заперся в ней изнутри, будто заперт кем-то снаружи. Лишь вечером выводит себя на свидание. Это время, оно как тюремное, дается на два часа. Свою ненужную свободу препровождает арестанткой в больничную палату, где койка между окном и дверью, давно своя, родная — пристанище, место их встреч. Радость. Тоска. Нежность. Простыня, одеяло, одомашненные, точно бы нездешние, не от мира сего, посланные ее согреть и укрыть, дающие ни за что приют. Рассказывала, как, ничего не понимающую, но в сознании, ее везли на операцию… И что ночную рубашку — ту, что была на ней, — в спешке разрезали прямо на теле ножницами… И что какая-то бабка брила ей лобок… И он вдруг начинал это видеть. Девочка его будет взрослеть, набираться сил, а он будет много дней жить с ощущением, что все делает, как должен, и ему поэтому разрешают ее навещать, приходить… Он будет приносить сладкие конфетки и глупые книжки от скуки, горячие поцелуйчики и просто нежные слова. Ужин — тот, больничный, что всегда как бы чужой, съедают вдвоем; она говорит, что сыта, отдавая ему лучшие кусочки, если что-то повкуснее можно выловить в этой сосущей из людей желудочные соки бесплатной баланде. Званый ужин! Вот по коридору кричат санитарки, зовут: “На ужин! На ужин!”. Чудилось, он приходит каждый вечер на ужин… Голодный, хоть и не чувствует этого, и скрывает от нее, что почти ничего не ест. Даже за продуктами для себя выходить не хочется, забросил занятия, к вечеру просыпается, а днем спит — спит и не стелет себе, лишь бы проспать беспробудно весь день, когда не хочется жить. Но любимая, конечно, ничего об этом не знает. Она думает, он учится, он ходит на свои занятия, покупает себе еду, а по выходным навещает маму… И это ее, Сашу, очень радует. Она хочет, чтобы все так было: как всегда. И он во всем соглашается с ней, это так легко… Да, любимая, да… Еще снова и снова, в доказательство чего-то одного и того же, точно на осмотре, отклеив пластырь, обязательно покажет осторожно свой шов, свою ранку, и от какого-то нетерпения — все, что стало совсем как у маленькой внизу живота, обритое, так откровенно открывшись взгляду. Этот его взгляд она ловила с замиранием, чего-то ждала, теперь как будто всю себя дав даже не увидеть, а познать. И он в порыве унизительной, но пронзительно-нежной страсти целовал еще припухший розовый рубец, что, заживая на его глазах, день от дня сам все нежнее обозначался как что-то совсем новорожденное, младенческое, дарил одну лишь радость — и они радовались, радовались…

Свою мать он навестил несколько раз… Приезжал, не выдержав одиночества, — но порывался скорее уехать. Ее вопросов, рассуждений он уже почти не понимал… Ее волнует, как он думает жить. Какая у него цель в жизни… Институт… Готовится ли он к сессии, ее тревожит… Он должен… Но кому и что?! Этой фабрике благородных девиц, где будущее одно у всех — это что-то нудить у школьной доски… Учитель — это само благородство? Семен Борисович благородно посвятил свою жизнь развитию творческих способностей у детей… Но почему, почему он должен быть похож на Семена Борисовича!

Когда-то учитель вошел в класс, посмеиваясь, с авоськой своих, дачных яблок. Раздал каждому, сказав: “Если не знаешь, что рисовать, — рисуй яблоко!”. Несколько штук он для этого тут же разложил. И все рисовали эти яблоки — но свое, плотное и весомое, можно было только чувствовать, как бы взвешивая. Это было очень неожиданное и острое ощущение — видеть яблоко в перспективе, но и чувствовать его прямо в своей руке. В конце, оценив рисунки, довольный своим опытом — и произведенным на учеников впечатлением, Карандаш провозгласил: “Ну а теперь попробуем, какое же оно на вкус!”. И он помнит этот вкус — и ту радость, что была, как голод. На показательных уроках в конце раздавались аплодисменты. Они гордились.

После занятий в изостудии учителя провожали до метро. Так они сливались в своем обожании — все, кто его любил, — оставаясь однородной массой. Она то прибывала, то убывала, но робкая верная стайка человечков обязательно дожидалась на школьном дворе, когда он появится. И это было, как свидание — провожая, окружив, засыпая вопросами, стараясь блеснуть и запомниться, с трепетом, похожим на озноб, идти если не рядом, то близко с ним — и слушать, и верить, что заслужишь его любовь. Только если спешил или был не в настроении, просил оставить его: и тогда как-то ощутимо бросал, покидал — а они расходились поодиночке, ненужные самим себе.

Этот человек заменил ему отца: какие страшные слова. Это был отец. Отец… Родной — его больше не было на земле. Но между учителем и учеником стояло такое же небытие. Поэтому он не имел и никогда не получал права так его называть. Поэтому носил другую фамилию. Физически живой — и не существующий. Не одевал, не кормил. Не опора, не защита. Учитель, воспитатель. Очень просто, воспитатель — значит, воспитал. Насытил яблоком. Появился из ниоткуда — ворвался, все переменил. Кого-то лепил вдохновенно, как будто из глины человечков. Новых, то есть заново.

Растворял в себе речью, взглядом. Опустошил. Внушил чувство своей ненужности — новый и гнетущий страх перед будущим, так что, казалось, постоянно решался вопрос о жизни твоей и смерти. Но мучительней всего было его же равнодушие, когда переставал обращать внимание, замечать — и ты в его глазах умирал. Пусть хотя бы одно занятие тебя окружало поле его отчуждения. Презрение и гордость. Наказание и прощение. Больше ничего. Все лишь для подчинения неясной цели кем-то стать, чего-то достичь в будущем, хоть концом всего пока что было отчисление из студии. Не из школы, где учили всех и всему, — а из его студии. Из этого мирка, куда он принимал, разглядев “способности”, для начала поощрив. Его студия: чулан, в котором лучиком света оказывалось его же признание, похвала. Каждый учитель, наверное, должен влюбить в себя, и тогда любовь проникает во все, как будто и учишься любить, любви. Но почему же тот, кого любили, причинял боль, понуждая страдать за каждую ошибку? Ошибки, он видел и находил их, конечно, как никто другой — а потом унижал, ранил, казалось, изощренно, без жалости кому-то за что-то мстил, всегда попадая в цель. Хоть боль переживалась совсем бездушно. Он приучил ее не чувствовать: терпеть.

Власть над душами учеников — и боязнь душевной близости с ними же. Как могло так быть? Почему? Даже не обращаться по имени, заранее отсекая саму эту возможность, но какую же, если не полюбить кого-то? Никто даже не знал, где он жил. Можно подумать, спускался с небес… Прилетал на голубом вертолете… Вечно в одном замусоленном траурном костюме. Рубашка. Галстук. Портфель. И ничто не менялось год за годом.

Только однажды он вдруг стукнул по столу, издав глухой стон: “Убожество…”. Все затихли — не понимая. В опустевшей школе с некоторого времени доносились вопли оркестра, но к этому привыкли. Духовые инструменты, переданные подшефной воинской частью за негодностью, лет двадцать пылились в какой-то кладовой. Учитель музыки пообещал директору, что у школы появится духовой оркестр. Набрал учащихся, у которых обнаружил слух и чувство ритма, а по вечерам натаскивал издавать звуки. Можно было лишь угадать, что это разносится марш… И вот, умолкая лишь временами, начиная и начиная заново, репетировали — а Смычок дирижировал.

Карандаш… Раб своей службы, вот он отслужил еще один урок… Учитель, будто бы мстивший кому-то успехами своих учеников… Одинокий, мучительно затаивший в себе что-то, как болезнь, человек… Верблюд… Что он чувствовал? О чем действительно мечтал? Что же было его “целью”, если стремиться к ней он сам только учил? Спрятался, втиснув свою душу в стены школьного кабинета. Говорил, говорил, говорил, освобождаясь от своих же мыслей и еще от чего-то, о чем никто, кроме него, не знал. Он высмеивал вдохновенье, он говорил, что творчество — это стремление человека к идеалу, и его достигает тот, в ком есть сила, вера, воля… Быстрее? Выше? Cильней? Идеал?! Что называл то “правдой”, то “красотой”… Искали? Искали — и это все? Все?!

Он сказал: “Этот мальчик мне очень дорог”.

Он был взволнован. Учитель, он пришел к своему бывшему ученику — и привел кого-то, за кого-то просил.

“Здравствуй, Павлик”.

Он так сказал.

“Здравствуйте, Семен Борисович”.

Вальяжный, чуть рассеянный мужчина в велюровом костюме, больше похожий на поэта, протянул вялую руку, поправился: “Рад, очень рад”.

“Павлик…”.