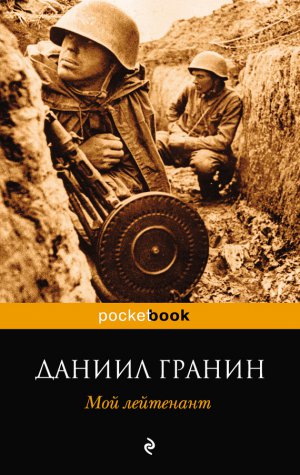

Мой лейтенант Гранин Даниил

— И во сне бывает больно.

Максимов погнал его вперед. Теперь я шел рядом с ефрейтором, а лейтенант шел впереди и говорил громко, безостановочно, не обращая внимания на цыканье Максимова.

Голос его гудел в моей голове. Я плотнее завязал наушники, чтобы не слышать его. Если б я не знал языка!.. Хорошо было Максимову, он шел себе и шел и не обращал внимания на немца.

У самого штаба нам попались сани с мертвецами, уложенными в два ряда и прикрытыми брезентом. Внизу лежал труп молодой женщины. Волосы ее распустились, голова моталась, запрокинутая к небу. А над ней торчали чьи-то ноги, и сапоги стучали по лицу.

— Боже, сделай так, чтобы я проснулся! — хрипло взмолился лейтенант. — Я хочу проснуться. Это ведь все не со мной... Это не я!

— Смотри, смотри, — говорил Максимов.

В штабе мы сдали немцев дежурному и сели у печки в комнате связных. Я сразу задремал. Максимов меня еле растолкал и заставил выпить чаю и дал кусок сахару. Это он заработал у связных за рассказ о немцах. Не знаю, чего он им наговорил. Я пил и смотрел в кружку, как тает и обваливается кусок сахару. Связные рассуждали: симулянт этот немец или он псих? Потом Максимов расспросил насчет второго фронта, когда его наконец откроют.

Под вечер мы собрались к себе, на передовую. Во дворе мы увидели наших немцев, их выводили после допроса. Ефрейтор посмотрел на меня и сказал:

— Он предал фюрера.

Лейтенант засмеялся. Обе щеки его были белые.

— Я свободен, — сказал он. — Пока я сплю, я свободен. Плевал я на всех. Schert euch Teufel![5]

— Послушай, что ж это получается, — сказал я Максимову, — видишь, как он устроился?..

— А тебе-то что?

— Так нельзя. Он хочет, чтоб полегче... — сказал я. — Что ж это... я, мол, не я... Так, придурком, всякий может... Я стал снимать винтовку.

— Эх, ты, — сказал Максимов, — свернул он тебе мозги.

Раздался крик, не знаю, кто кричал. Мы только увидели, как ефрейтор прыгнул на лейтенанта, повалил его, схватил за горло.

Был момент, другой, когда все — связные и конвойные — стояли и смотрели. Не то чтобы даже момент, а некоторое время стояли и смотрели. Ефрейтор был сволочь, фашист, но они его понимали, и им тоже хотелось, чтобы он вышиб наконец из лейтенанта весь этот бред, эту надежду на сон. Когда немцев растащили, я слышал, как ефрейтор бормотал:

— Задушу!.. Он у меня проснется...

Обратно мы шли долго и часто отдыхали. Мы прошли контрольный пункт, и я вспомнил про ордена: так мы и не спросили, дадут ли нам за а этих немцев ордена.

— А зачем тебе, — сказал Максимов, — за такое дерьмо... Я этого лейтенанта сразу разоблачил.

— А как ты разоблачил?

— А когда в землянке он за пистолет схватился.

— Ну?

— Ну, и не выстрелил. Если во сне, почему б ему и не пострелять?

Мы свернули с шоссе. Утренние следы наши замело, снег лежал снова пушистый и ровный, как будто никто тут никогда не ходил.

— Конечно, страшно им, — сказал Максимов.

— А ты не боишься?

— Мне-то чего бояться?

— А я боюсь... Нет, я другого боюсь, — сказал я. — Что потом забуду все, вот чего боюсь...

Быстро темнело. Сзади захлопали зенитки, стало слышно, как бомбят город, и, наверное, горели дома.

Мы не оборачивались. Иногда мы останавливались, отдыхали, и тогда я начинал думать про лейтенанта. Он не давал мне покоя.

— А что, если он и вправду вроде спит, — спросил я, — а потом проснется?

Максимов посмотрел на меня и сплюнул.

— Нет, ты подожди, — сказал я. — Вот у меня тоже бывает... только иначе, конечно... мне иногда кажется, что все это сон. — Я показал назад, на горящий город.

— Послушай, парень, — со злостью сказал Максимов, — ты лучше заткнись. И не мотай себя.

— Ладно, — согласился я.

Я старался больше об этом не думать. Я думал о том, что у нас в окопах все же полегче, чем тут, в городе, от нас хоть можно стрелять.

Я думал о том, что, когда мы доберемся до взвода, будет темно, и хорошо, что темно, не надо пригибаться; как мы хлебнем горячей баланды, ничего даже рассказывать не будем, а сразу завалимся спать.

«С того времени я, конечно, остался жив», — начинал Женя Левашов свою очередную байку. «Смефуечки из собственноручно пережитого».

— Когда война началась, я сразу же попросился на фронт. Я с детства любил играть в войну. А тут настоящая. Тем более, что мы должны были воевать на чужой территории. Это я твердо усвоил. На своей ни в коем случае. На чужой территории я никогда не был, тем более не воевал, но раз выдался такой случай, то малой кровью, могучим ударом опрокинем врага и посмотрим заграничную жизнь. Однако немцы до того торопились, что мы не успели попасть на их территорию, и они с разбегу очутились на нашей. Что им надо было — непонятно, попросили бы по-хорошему. Стреляли эти немцы в меня изо всех сил, поскольку я незаурядный стратег, изо всех орудий, да еще бомбили сверху. Ужас, сколько потратили бомб и пуль. Так и не попали. Я научился уворачиваться, опять же — стратег. Сам я в них долго не стрелял. Не из чего было. Дали мне одну гранату и бутылку с зажигательной смесью. Такое оружие годится только для подвига. Нормально воевать с ним невозможно. Не успели мы научиться как следует кидать эти бутылки, глядь, уже немцы под самым Ленинградом. Никто не объяснял нам, как это получилось. Тогда мы решили — хватит, и уперлись. Нам давно генералы и комиссары приказывали — ни шагу назад! Но нам нужно было научиться отступать. Настоящие солдаты должны уметь и наступать, и драпать. Тем более, что отступать нас когда-то учили и Петр, и Кутузов. Англичане тоже, у них традиция — проигрывать все сражения, кроме последнего.

Мы могли отступать еще быстрее, если б мы не останавливались. Чтобы сорвать немцам блицкриг. Сорвать мы сорвали, но тут до нас дошло, что хоть и сорвали, а можно проиграть войну. Кроме того, мы не хотели их пускать в Ленинград. Не хватало еще, чтобы в городе появилась свастика.

Пока мы отступали, выяснилось, что, кроме нас, с немцами воюют еще Англия, Америка и еще кто-то. Правда, воевали они незаметно, трудно было обнаружить. Они еще до нас стали воевать. Ихняя война называлась Вторая мировая. Они пообещали, что вскоре начнут воевать взаправду, откроют второй фронт. У них до нас фронта не было. Они воевали без фронта. Никак они не могли его открыть. Сперва они в Африке стали воевать. В пустынях. Из-за чего воевать в пустыне, кому песок нужен? Потом попробовали высадиться в Европе — не получилось. Немцы их спихнули обратно в море. Тогда они уяснили себе, что немцев поколотить непросто, они, гады, воевать насобачились, обожают это дело. Мы воюем по-своему.

Мы тут пленного фрица допрашивали. У них перед боем в ихнюю партию не вступают, в атаку идти — не кричат «За Родину», «За Гитлера!». Как они обходятся? Все у них некорректно: отпуск положен солдатам и офицерам. На войне отпуск! Мы с этим пленным не могли найти общий язык. Он мне говорит, что нельзя воевать без кофе, без радиосвязи.

Я его спрашиваю:

— Как можно воевать без водки и без валенок?

Валенками я его сразил. Он какие-то рукава от полушубков приспособил на ноги, другие из соломы себе онучи мастерили, смотреть смешно. Или, к примеру, вопрос об отступлении. Мы полный курс прошли. Теперь можно начать наступать. А они... К зиме у них даже рукавиц нет. Говорит — мы на зимние условия не рассчитывали.

Летняя у них армия, выходит. Избаловались они в Европе.

Как Левашов говорил: «Для солдата все войны одинаковы. Отправляются они на тот свет по-разному — строем либо в одиночку, с винтовкой, с автоматом, с мечом, который там ни кчему. Рядовых принимают по очереди, не выясняют грехи. Погибший солдат безгрешен, не он затеял войну».

Он описывал доставку на тот свет подробно, будто переправлялся туда не раз. Между тем, за три месяца боев его даже не царапнуло.

Как-то Д. спросил его про командира автобата, жлоба и сквалыгу, который не дает машины выдернуть из болота сорокапятку.

— Он убит, — коротко сообщил Левашов. Д. удивился, Д. вчера говорил с ним по телефону.

— Убит, и навсегда, — подтвердил Левашов. Только ему никто не говорит, не хотят с ним связываться.

Этот мужик хвалился, что видел Сталина на мавзолее и требовал себе привилегии. Он, единственный из нас, удостоился лицезреть Сталина. Дохвастался до того, что его вызвал Баскаков, спросил — он что, знаком с товарищем Сталиным?.. Тот, конечно, струхнул. «А то послушать тебя, так он твой кореш», — продолжал Баскаков.

И тот все больше пугался. Довели его. «До исчезновения личности» (Е. Левашов).

В марте прислали в батальон новую рацию и вместе с ней техника — лейтенанта Медведева начальником связи. Помогать ему комбат назначил Д.

Пожилой мужик, из Карелии, Медведев долго придирчиво допрашивал Д., кто такой, где учился, про родителей. Маленькие черничные его глазки исподлобья выглядывали подозрительно и прятались в тьму глазниц.

Собирали рацию, налаживали связь. Медведев учил Д. ставить антенны, была у него своя хитрая комбинация наружной антенны с рамочкой. Однажды он вдруг пробурчал хмуро: «Парень вроде толковый, а дурак».

Пояснил не сразу: незачем в анкетах писать про отца-лишенца, писал бы — работает в Сибири, и вся недолга. Репрессированных десятки тысяч, всех не проверишь, система давно уже захлебывается, сама себя перегрузила, да и вообще...

Можно так было понять, что проверяльщики, они, как все у нас, — халтурщики, работы у нас не ищут, «ретивая лошадка недолго живет». Насчет того, что все отвечают в анкетах честно, Медведев, скривясь, сплюнул длинной желто-табачной слюной. Народишко у нас холопский, пуганый, самодоносчики, прикажут — в петлю полезут.

Д. попросился к Медведеву в землянку. Заинтересовали непривычные рассуждения этого хмурого техника. А что, как дознаются, что будет? У Медведева все было продумано, сказать надо — писать про отца не стал, потому как знал, что органы наши разберутся, не потерпят несправедливости, оправдают. Слишком просто у него выходило, не такие уж там тупари сидят. Но и не такие умники, главное — не боись!Д. не удержался, спросил, откуда Медведеву известно, проверял он, что ли? «Может, и проверял», — буркнул и завалился на нары спать. Такое правило у него было — как ляжет на нары, так не беспокоить. Водки не пил, порцию свою отдавал мне выменивать на курево. Курить выходил из землянки, деликатно вел себя, деликатностью этой отгораживался от всех. Как-то вдруг признался, что сам он из раскулаченных, жили они под Петрозаводском, имели две коровы, по тем нормам излишек, к тому же изба была с мезонином. Мезонин и подкузьмил.

Откровенность техника подкупала, Д. решил поделиться с ним сомнениями, которые распирали его. Неужто за четыре месяца войны наши истребили и взяли в плен четыре с половиной миллиона немцев? Так и политрук, и комиссар батальона товарищ Елизаров цитировали слова Сталина. Выходит, это почти половина всей фашистской армии.

Темная, словно запеченная физиономия Медведева еще сильнее сморщилась, не поймешь, то ли усмешка, то ли удивление.

— Смотри-ка, что-то варит твой котелок.

Дальнейшее потрясло как ничто другое.

— Брехня, врет Сталин, за придурков нас держит. Бегом бежали, отступая, Украину сдали, Беларусь и четыре с половиной миллиона ухайдакали на бегу!

Говорил он бестрепетно, полным голосом, словно о каком-то ротном трепаче. Слышать такое про Сталина было неприятно. Не останавливаясь, Медведев заодно высмеял вождя по поводу преимущества немцев от внезапного нападения. Что, они должны были за месяц сообщить, какого числа нападут? Для чего тогда разведки, для чего вообще армию держать? Рассуждения эти приводили недавнего студента в состояние ужаса и восторга одновременно. Неожиданно осмелев, он признался: непонятно ему высказывание, что наша авиация лучше немецкой. Если лучше, то почему нас бомбят немцы и безнаказанно?

— Смотрите, господа, лед тронулся, — объявил Медведев. — Может, теперь пойдет.

Испытывали новую рацию в развалинах обсерватории. Забрались повыше, Медведев уселся с наушниками, настраивал, настраивал, вдруг замер, замахал рукой, останавливая меня, покачал головой, пояснил, что поймал немецкую передачу, там приводили выступление Гитлера в октябре — нет, мол, смысла обещать вам, что мы победим Советский Союз, мы его уже победили! «Тоже брехун». Знание немецкого Медведев скрывал, боялся, чтобы его не взяли куда-нибудь в политотдел допрашивать пленных или вести пропаганду.

Вообще, он удивлял меня своими историями, запомнилась такая. Прославленного стахановца 30-х годов Бусыгина попросили выступить на Всесоюзном совещании, он отказался. Его бригаду сформировали для показухи, а завод работает плохо. Доложили Орджоникидзе, он вызвал Бусыгина, выслушал, сказал: «Идем к Сталину, доложишь, почему не хочешь выступать». Тот выложил про развал на заводе. Сталин сказал: «Выступать надо, всю правду рассказать». Так Бусыгин и сделал. Искреннее его выступление вызвало овацию. Через несколько дней все руководство сняли, отдали под суд. Кого расстреляли, кого сослали. Несколько человек в карельский городок, где работал Медведев. Жены и дети осужденных проклинали Бусыгина, били ему стекла в доме, кричали ему — убийца!

Массовость смерти, блокадная обыденность её, рождали чувство ничтожества жизни, разрушали смысл любого желания. Человек открывался в своём несовершенстве, он был унижен физически, он нравственно оказывался уязвим — бредущий труп. Сколько людей не выдерживали испытаний, зверели.

Блокада открывала человеку, каков он, что он способен выдержать и не расчеловечиться.

Блокада отделяла Ленинград от страны и от власти. Там, если были карточки, то по ним можно было жить, там не летали снаряды, был свет, было тепло, если были трамваи, то они ходили. Здесь жили по другим неписанным законам. Вода не шла, не поднималась ни на какой этаж; деревянные дома разбирали на дрова; хлеб, крупу, в сущности, не покупали, не получали, их добывали; милиции не было видно. Пожарные что-то тушили, но не было смысла тушить разбомбленный дом. Снаружи города всюду были немцы.

Меня собирались направить на совещание инженерных служб, три дня в городе, в БТУ — бронетанковом управлении, кажется, так, можно помыться, поспать раздетым, поманили и отменили, без всяких объяснений. Володя Лаврентьев сказал мне:

— Ты только не бери в голову, что кругом сексоты, испортишь себе жизнь. Это они нарочно делают, такой у них приемчик.

...И тут Баскаков стал выкладывать мне тревожные сигналы: солдаты собирают и хранят фашистские листовки, которые есть пропуска к немцам. Похоже, что готовят переход к противнику. Надо о таких сообщать, чтобы предотвратить, иначе мы пропадем, и без того народу мало. А кто будет сообщать, на кого надеяться? К моему изумлению, он стал мне читать Маяковского с чувством:

- Я ассенизатор и водовоз,

- Революцией мобилизованный и призванный...

— Мы с тобой ассенизаторы.

Маяковский тогда был мой любимец, в ответ я продекламировал ему:

— Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду.

— Лучше чего? — не понял Баскаков.

— Это тоже Маяковский. Такое у него было отношение к доносам.

Баскаков наморщил лоб, потом вздохнул:

— Высшее образование имеешь? Поэтому позволяешь себе?

На самом деле я боялся Баскакова, даже комбат побаивался его. У Баскакова была гнетущая манера, он приходил в землянку, садился и молчал. Смотрел на одного, на другого, ничего не спрашивал... десять минут, двадцать, потом встанет и уйдет так же молча, оставив и нам свое тяжелое молчание.

— Где оно, твое образование?

— Не скажу, — выпалил я.

— Чего не скажешь?

— Где оно.

— Образование не защищает. Оно — тьфу, — и тут он улыбнулся нормальной улыбкой. — Ты кончишь свою залепуху? Посмотри на себя, так ведь кирзой и останешься.

— Так точно, товарищ капитан.

— Ты чего добиваешься?

— Дайте мне увольнительную в город.

— Это зачем?

— Я пойду посоветуюсь с тетей насчет вашего предложения.

Баскаков уставился на меня. Не отводя глаз, я стоял навытяжку. Иногда я чувствую свое лицо, особенно когда оно становится глупым. Мне нравится это выражение идиота на своем. Рот приоткрыт, глаза бессмысленны, олигофрен. Он защищает меня, от него не бывает неприятностей. Солдат должен уметь хорошо придуриться. Иосиф Швейк изобрел выход из любого затруднения солдатской жизни — становиться придурком, швейковаться. Понял Баскаков или не понял, это уже роли не играло. Он заверил, что мне мало не будет, если я где-нибудь проговорюсь, обещал глаз с меня не спускать, он ко мне приставит сексотов, он меня достанет, но все это без злости. Глупость чем хороша — ее не стыдишься, не жалеешь, — ах, мог бы ответить лучше, посильнее, поумнее. Стоит достигнуть глупости, и не нужно тянуться, живи себе припеваючи. Среди глупых куда больше счастливых, чем среди умников. Но глупость на меня снисходит нечасто, как вдохновение. Пользоваться глупостью надо с умом, для этого надо иметь много ума.

У начальства выигрывал тот, кто атаковал, кладя людей без счета, кидая в бой всё, что мог, кто требовал еще и еще, кто брал числом, мясом. Сколько было таких мясников среди прославленных наших генералов! Когда-нибудь найдется историк, который перепишет историю Великой Отечественной, прославив тех, кто берег солдатские жизни, продумывая операции, чтобы не подставлять солдата, смекалил, выжидал как ловчее обставить, обойти противника.

Гитарный перебор бился о бревенчатые накаты землянки, разгоняя вонь сохнущих портянок и давно не мытых наших тел. Володя перешел с Вертинского на песни Петра Лещенко, потом на цыганщину. Пел с надрывом, тоской, отдельной от войны, принесенной сюда из той его мирной жизни. Совсем разладилось у него с женой, короткая его футбольная карьера закончилась. Певец? С таким репертуаром? Разве что на домашних вечеринках... А был он талантлив во все стороны. И в богатстве своем щедр, торопился раздать побольше, таскал на себе раненых, мастерил сани, ходил за снарядами, хоть не его это было дело. Военная карьера не занимала его. И сама война тоже. Подобно большинству солдат, он не звался стрелять. Стреляли по приказу, а чтобы охотиться за противником по своей воле, мало кто старался. В обороне день больше, чем в наступлении. Сидя в окопе, можно бы пострелять, война ведь, ан нет, устали. Ссылались на такую причину — не вызывать ответный огонь на себя. Нa самом деле, чего ради стараться, оборона не есть наступление, азарт был у снайперов, эти немцу не давали расслабиться. Для нас же работы и без стрельбы хватало.

Первое из них — поспать... У Володи Лаврентьева работы не счесть. Он лучше коптилку будет мастерить и приспосабливать к веретенному маслу, чем стрелять.

Окопная жизнь имеет распорядок. Завтраки, обеды, дежурства. Война в обороне даёт подобие дома. Свистят пули, осколки — неважно, есть свой уголок, где можно скинуть шинель, телогрейку, снять ремень, а то и сапоги... Д. никак не мог справиться со своей улыбкой от этой спокойной войны.

Служба в ОПАБ'е отличалась стабильностью. Был участок — от подбитого грузовика до железнодорожного переезда. Два с лишним километpa. Окопы, землянки, ходы сообщения, пулемётные гнёзда, было своё батальонное кладбище, закопанные танки — живи не хочу. Получал письма — был адрес полевой почты. Приносили в термосах обед. Во втором эшелоне батальон имел трёх лошадей, две полуторки, склады БП (боевого питания). Д. получил своё место на нарах, в землянке, над головой три наката брёвен плюс шпалы. Уют, дымный, вонючий, но уют. Откуда-то появился топор, сучья рубить для буржуйки. Война войной, а надо устраиваться, заводить хозяйство — ведро, коптилки, раздобыли железный умывальник, бывший железный чайник. Всё прятали, чтобы соседи не спёрли. Или вот спичек не было, Д. нашел в развалинах обсерватории линзу, при солнышке она помогала.

В ту осень и зиму мы держали оборону у Шушар, через поле раскинулся перед нами Пушкин, его парки, был виден дворец. Всю блокадную зиму он маячил перед нами. Глядя на него, я вспоминал анфиладу дворцовых залов, великолепие покоев в розовых отблесках закатного солнца.

Случай со смотрителем перестал казаться таким нелепым. Что-то в этом было достойное уважения, но лишь много позже я стал по-настоящему понимать этих людей.

В бинокль было видно, как дворец чернел. Разрушался. Мы знали, что он занят немцами, они укрывались во дворце от нашей артиллерии, в морозные дни оттуда из труб шел дым, видимо, топили печи. И наши пушки время от времени, не выдержав, лупили туда. Однажды во дворце случился пожар. Мы смотрели, как поднимался в морозном воздухе чёрный копотный столб дыма.

Не знаю, как было под Петергофом, Оранинбаумом, я знаю лишь, что пушкинские дворцы мешали нам воевать. В том смысле, что не было сил палить по ним, несмотря на ожесточение ленинградской блокады, на ненависть, накопленную за эти страшные дни голода, смертей, бомбёжек. Приходилось стрелять в их сторону...

Дворцы служили и складами, и местом сборища немецких офицеров. Загорались огни, то-то там праздновали. В январе 1944 года я услышал по радио, что наши войска освободили Пушкин. Я был уже на другом фронте и в Пушкин попал лишь спустя полтора года после войны.

Парк был вырублен, изувечен воронками, где засыпанными, а где зараставшими травой. Дворец стоял выгорелый, разбитый, ничего не дымилось, но внутри руин неистребимо пахло гарью. Прогорклый запах разрухи был, как запах смерти. Торчали остовы павильонов, фундаменты, постаменты. Где-то на обломках стены, сверху вдруг среди обнаженного закоптелого кирпича глянет золотая головка или ветвь виноградной лозы, и это было самое печальное. Ленинградцы бродили меж развалин, вспоминая былую прелесть этих мест. Ехали в Петродворец к фонтанам, там находили то же самое — руины, останки щебня, мертвые фонтаны, мертвые, неузнаваемые скелеты дворцов. И в Гатчине, и в Павловске от былого великолепия не осталось ничего. Все было разрушено, разграблено, вывезено, сожжено, все выглядело непоправимо.

Ленинград тоже был тяжко изувечен непрерывными бомбежками, пожарами, обстрелами. Великий город, хотя и не допустил врага, отстоял себя, но блокада нанесла урон буквально во всех районах. И однако же, для всех горожан, и для тех, кто выжил, и для тех, кто возвращался из эвакуации, ужасные виды Пушкина, Петродворца причиняли боль особо глубокую. Город можно восстановить, это все понимали, чудо же дворцовых пригородов было утрачено навсегда, это тоже все понимали, и чувство этой непоправимости было, может быть, наигоршим из всех послевоенных потерь.

Но уже тогда, в тот первый, а потом и в следующие наезды в Пушкин я заметил, что развалины Большого дворца огорожены, и там кто-то хозяйничает — люди бродили среди руин, ползали, рылись, копали, подбирали обломки, осколки, крылышки, руки, головы, куски багета, мрамора, стекла... Уцелевшие атланты безнадежно взирали на них с простенков дворца. Никто не верил, что можно что-либо восстановить. Да и в какие сроки. Пока что на ближайшие десять-двадцать лет предстояло отстраивать Ленинград. Люди теснились в переполненных коммунальных квартирах. Почти все деревянные дома пожгли в блокаду на дрова, другие сгорели от зажигалок. Люди возвращались из эвакуации, им негде было жить... Надо было налаживать разрушенные предприятия. Я работал в те года в кабельной сети города. Подземное хозяйство города было разрушено. Подстанции разбиты. Мы не могли обеспечить мощностями школы, больницы, институты. Нет, и думать нельзя было, и мечтать о восстановлении дворцовых ансамблей, петергофских фонтанов...

Вышло еще в конце войны постановление Совнаркома СССР о восстановлении Петродворца, Пушкина и Павловска. Оно было встречено с радостью и недоумением. Откровенно говоря, мы считали это скорее политическим актом, чем реальным делом. Не до того ведь было. Но люди в ватниках, синих халатах продолжали рыться, работать среди развалин. Потом начались субботники, куда выезжали ленинградцы, помогая расчищать парки. Из укрытий, из ям извлекались припрятанные статуи, памятники. Заделывали пробоины дворцовых стен, возводили кровлю. Так исподволь, без лишнего шума начиналась великая, воистину беспримерная эпопея Восстановления.

Если бы только Восстановления, но надо было воссоздавать, ибо что-то было истреблено, что-то утрачено. Следовало постигнуть секреты мастеров XVIII века, перенять их манеру, стиль, проникнуться их видением. От многих архитекторов, художников, реставраторов это требовало самоотречения, кропотливой работы перевоплощения, надо было стать вровень с лучшими искусниками керамики, резьбы, лепки, чеканки, живописи России, Италии, Франции прошлых веков, вплоть до китайских мастеров ткани.

Были неверующие, были и те, кто считал эту работу расточительством, ведь в том же послевоенном Пушкине люди жили не то чтобы бедно, жили в землянках, бараках, земляных подвалах, не имели элементарных удобств. Как же можно было столько сил и средств тратить на эту роскошь?

Восстановление пригородов было подвигом не только реставраторов, но и всех ленинградцев. После мучений блокады, войны, они шли на то, чтобы в ущерб стройке жилых домов возрождать эти дворцовые сооружения, вместо насущного возвращать Красоту. С великим трудом страна выкраивала материалы для этих накладистых строек. Восстановление дворцов, пригородов, этого драгоценного ожерелья Ленинграда нельзя было откладывать. Любая отсрочка увеличивала потери, делала их невосполнимыми. История оправдала нелегкое решение, принятое в те дни.

История восстановительных работ сама по себе драматична. С первых дней освобождения Пушкина, Павловска, Петергофа в январе 1944 года она длилась до восьмидесятых годов. Она продолжается и ныне. Но то, что сделано, это, конечно, чудо возрождения. Так же, как невозможно было представить среди развалин Пушкина, что когда-либо удастся вернуть людям то, что здесь было, точно так же сегодня уже немыслимо представить, что все это великолепие возродилось из обломков, черепков, собранных стараниями музейщиков из обгорелых остовов, из сохраненного, упрятанного, закопанного, увезенного.

Закатное солнце слепит окна Екатерининского дворца. На Камероновой галерее не найти уже следов пуль. Парк, пруд, Чесменская колонна... Что сталось с ним, с тем трогательным чудаком-смотрителем? Уцелел ли он? И разве он был чудаком?

В каждой части был свой снайпер. Не обязательно, но так получалось. В батальоне снайпером был Ломоносов, он с детства занимался охотой. Комбат раздобыл ему винтовку с оптическим прицелом, и Ломоносов время от времени отправлялся, «залегал».

После разгрома немцев под Москвой моему лейтенанту захотелось тоже побыть снайпером. Витя Ломоносов отговаривал его, снайперское дело хитрое, требует обучения. Тут мало метко стрелять. Надо уметь маскироваться, уметь найти цель, выждать, требуется чутье древнего воина. В зверя можно промахнуться, снайпер, выстрелив, обнаруживает себя, и тогда на него самого начинается охота.

Мой лейтенант настаивал. Ныне не поймешь, чего ему тогда приспичило. Не разыскать тех мотивов. Домыслить, конечно, можно: по-видимому, молодечество, показать себя хотел, может, подозревал себя в трусости. А может, хотел сразиться, ведь рукопашного сражения не было. Были мины, снаряды, пули, а вот так, чтобы лицом к лицу, не было. Когда Ломоносов описывал свои поединки с немецкими снайперами, получались форменные схватки. У кого больше выдержки, психология тоже требовалась.

Он дал Д. свою каску, выкрашенную белым, свой белый халат, замаскировал винтовку. Позицию они выбирали в бинокль вместе, наметили ее метрах в ста впереди нашего боевого охранения. Впереди и вбок, у разбитого деревца, оно ничем не отличалось от соседних, такое же простреленное, с изломанными ветками. Неподалеку темнела воронка от большого снаряда.

Уходил Д. в предрассветных сумерках. Расчистил себе лежбище. В мелкой воронке, каких кругом было много, воткнул два прутика — ориентир для Ломоносова, и залег. Утеплён он был валенками, внутри газеты, солома, полушубок, ватные штаны.

Поначалу было жарко, солнце медленно всходило, краски восхода менялись быстро. Бледно-розовый, сиреневый, оранжевый в этой части неба кто-то расписывал, и так красиво, так быстро, никак не мог ни на чём остановиться. А слева небо оставалось тёмным, долго не отзываясь на эти художества. Когда стоишь на посту, почему-то ничего этого не замечаешь. Ходишь взад-вперёд, сосёшь цигарку, прислушиваешься, просматриваешь нейтралку, и никаких тебе ни восходов, ни закатов. Небо устраивает человеку роскошное зрелище, а он и не смотрит. Чем он занят?

- И с грустью тайной и сердечно

- Я думал: жалкий человек,

- Чего он хочет? Небо ясно

- Под небом места много всем,

- Но беспрестанно и напрасно один враждует он.

- Зачем?

Безответный вопрос, памятный со школьных лет, вернулся к нему совсем иным, чем прежде. Зачем он сам под ясным небом залёг здесь, чего он хочет? «Жалкий человек» — это о нём, бравом лейтенанте, смельчаке, пламенном мстителе.

Наверное, и комбат, и Медведев, и Ломоносов решили, что ему не терпится отличиться, что тщеславие гонит его. Мысли эти обижали, но он знал, что всё равно будет дожидаться, пока появится неосторожная цель, что никуда он не двинется, пока не выстрелит, и ничего Лермонтов не сможет изменить. Да и сам Лермонтов тоже стрелял и стрелял в той бессмысленной кавказской войне, которую вела Россия.

Что-то появилось в прицеле. «Жди», — вспомнил он наказ Виктора. «Не спеши». Он ждал. В окопе у немцев вылезла каска. Покачалась. Снова вылезла, уже правее. Эту их уловку он давно усвоил. Проверяли, где-то сидел наблюдатель. Вот справа он блеснул биноклем. Ноги стали мерзнуть. Мелькнула голова в вязаной шапке. Вошла и вышла из перекрестья. Вернулась. Что-то там делала. Немец нагибался, исчезал, снова показывался. Может, орудовал лопатой. Сейчас... выстрел. Дернулся. Кажется, попал. Убил... Убил... Или ранил... Или промах. Теперь не двигаться. Завыла мина. Другая. Третья близко. Отпрянул — и засвистело, рядом, совсем рядом, это уже пули. Может, засекли. Он подумал, что там тоже залег снайпер, и теперь придется продержаться до сумерек. Чем-то бы заняться, а чем? Ни поразмяться, ни вздремнуть. Хорошо бы перекатиться в большую воронку у дерева. Попробовал ползти, полз медленно, набирая снега за воротник. Наконец, рухнул в воронку. Здесь, по крайней мере, можно было сесть. Стал растирать ноги. Несмотря на валенки, плохо их чувствовал. Вспомнилось, как в госпитале у Меерзона видел помороженных ребят с отрезанными руками, ногами и тех, кого вовсе превратили в «самовары». Он стал растирать себе лицо. Пошел снег. Сперва снежок, потом повалил гуще. Вроде как потеплело. Двигаться не хотелось. Вдруг он вздрогнул. Что-то там внутри сработало. Страх. Понял, что замерзает. Понял, а все равно двигаться не стал. Странные были эти минуты, страх нарастал, но медленно, и внутри него кто-то следил, как он замерзает и погружается в блаженную дрему. Наконец что-то произошло, он вскочил и тут же упал, ноги не держали. Снова вскочил, опираясь на винтовку, выбрался и пошел. Была не была, может снегопад заслонит. Шел, увертываясь от невидимого снайпера, вправо, влево. Угодил в расположение второй роты. Упал, ноги больше не держали. Ему помогли добраться к своим. И вот он в своей землянке, Медведев уложил его на нары, стащил валенки.

Замерз так, что язык не ворочался. Принял водки, отогрелся. Ничего уютнее этой пропахшей дымом, вонючей, вшивой землянки с ее соломой, печкой из-под бензиновой бочки, ничего восхитительней мой лейтенант не знал.

Стал рассказывать Медведеву, как был снайпером. Он молча слушал, потом сказал:

— Убил, значит?.. Доволен?

— Еще бы, — сказал он.

Но что-то в его тоне лейтенанта задело.

Пришел Ломоносов, расспросил, как было. Лейтенант ему тоже изложил со всеми пугающими подробностями. Так что получилось нечто драматичное. Витя слушал-слушал, потом показал им письмо от своих из Холмогор. Писала ему его молодая жена, как у них забрали в военкомат лошадь, а потом и у всех в деревне стали требовать деньги, пожертвование на танковую колонну. Сказал:

— Они там расправляются с моей семьей, оставили без лошади, а я тут должен защищать такую плохую власть.

Мог сказать и покрепче, но оттого, что сдержался, еще сильнее получилось.

Вечером, когда мы пили чай с заваркой из наших трав, насушенных Медведевым, я вдруг рассказал ему про первое свое убийство. Трудно понять, с чего это меня понесло. Я старался никогда не вспоминать о нем, за прошедший месяц никому словом не обмолвился. Со временем к этому случаю стали возвращаться подробности.

Я грузил на телегу ящики с патронами, когда наш лейтенант приказал сбегать на КП нашей роты, что-то их не видно, пусть не задерживаются со своим барахлом. Я схватил, помчался. Еще издали увидел у землянки два зада, у входа в нее, за эти месяцы они выросли в памяти в две огромные задницы. Я было окликнул, но звук застрял у меня в горле — сизый цвет, немецкий цвет, как вспышка блеснуло в мозгу, и в тот же миг рука клацнула затвором, палец нажал крючок, автомат дернулся, затрясся, это он сам уже, не я, веером в обоих, не мог остановиться. Всплеск крови, вскрик, но это уже вдогонку, снаряд бьет в колокольню белой церкви и она окутывается кирпичной пылью, медленно надламывается, я мчался и мчался, гонимый ужасом.

Медведев не отвечал.

— Хорошо бы забыть начисто, — сказал я.

— А может, и не надо, — сказал он.

— Нет уж, — добавил он, — раз пошел воевать, надо убивать. Я тоже убил несколько. Из «Дегтярева». Не знаю, какие они были. Не стал смотреть. Они к пасеке пришли. Мы знали, что придут. Хорошо, что забыть не можешь. Я вот не знаю, надо ли молиться за них? Не кощунство ли?

— Вы в Бога верите?

— Что-то вроде того.

Подумав, я спросил, помогает ли вера.

— Так я помощи не прошу. Из праха мы вышли и в прах вернемся. То ли с пулей в груди, то ли с бякой какой.

— О чем же вы молитесь?

Медведев поскреб затылок.

— Я не прошу, я благодарю Господа, — он чуть улыбнулся, — за то, что он вдохнул жизнь в меня, дал полюбоваться на свое творение. Конечно, за любовь. Я не выпрашиваю «Дай еще побыть здесь», а «Спасибо тебе за то, что ты соблаговолил пригласить меня на этот праздник».

— Неужели вы думаете, он есть?

— Для меня — да.

— Он для всех или только для вас ?

— Не знаю.

— Разве наша жизнь праздник?

— Конечно. Жаль, что ты этого не чувствуешь. Что-то Медведев не договаривал. Что именно, я не понимал. Но вряд ли это могло быть серьезно, смешно было думать, чтобы образованный человек, не такой старый, мог молиться, верить в Бога. Пришлось отнести слова Медведева к чудачеству.

Подобные странности иногда западали в душу, запоминались и начинали прорастать.

Больше мы к этому не возвращались.

После войны мне снилась теснота танков, их слепота, снился ужас, двое задами ко мне и очередь в них из автомата, бесконечная, шлепок за шлепком, это пули входят в тело.

Медведева убило миной, когда он возился с антенной. Убило наповал. Это считалось удачей. А на следующий день убило Витю Ломоносова, моего приятеля. Он был из Холмогор. Убил его снайпер. Связисты мне позвонили. Утром я добрался до окопов второй роты. Витя лежал скрючась у пулеметного гнезда, без ватника, босой. Старшина сказал мне виновато: «Ребята взяли, у него валенки были хорошие. Если надо, вернем. Но хоронить в них тоже без толку». Я согласно кивнул. Наше батальонное кладбище было за насыпью. Поставили мы гильзу снарядную, одну на двоих, с именами. Я вернулся в землянку к Володе Лаврентьеву.

«Внезапное вероломное нападение Гитлера на Советский Союз» было постоянным оправданием политиков. Как будто войну положено объявлять заранее, за два-три месяца минимум. Для того и существует армия, чтобы быть готовой отразить нападение. В любой момент. А еще есть разведуправление, военное и невоенное. Внезапности не могло быть, Сталину, начиная с лета 1940 года, а потом и в конце 1940-го поступали донесения о подготовке атаки на СССР. Сообщали число дивизий на советской границе — 80 дивизий вермахта, затем еще 40. Десятки разных сообщений поступали отовсюду. Указывали точный строк наступления: 20 — 22 июня 1941 года. Все это известно. Но интересно и другое. Спустя полвека историки решились — опубликованы данные о том, что Красная Армия к началу войны имела превосходство над немцами по танкам — в три раза, по самолетам — в два с половиной. Армия имела 180 дивизий. С такими силами можно было дать немцам по зубам и погнать их вплоть до Берлина, не дожидаясь второго фронта.

Гитлер считал, что такие силы не для обороны, а для нападения. Получалось, что его провоцировали на упреждающий удар.

За первые три недели Красная Армия потеряла 28 дивизий и половину состава 70 дивизий. Фактически Красной Армии не стало. Легенда о внезапности — чистая демагогия, запущенная Кремлем. Как-то пытались оправдать самонадеянность великого корифея. Он, Сталин, не представлял себе, что Гитлер мог перехитрить его, переиграть, оказаться умнее его, гениального провидца — это немыслимо. Можно считать, что Сталин был жертвой своего культа.

В начале июля мы, ополченцы, занимали укрепления под Лугой. Уцепились за них, недостроенные, но все же были укрытия, существовала какая-то линия защиты, нечто такое, с чего можно было продолжать рыть окопы, даже в полный профиль. Много позднее я узнал, что в эти самые июльские дни был осужден и вскоре погиб в лагере генерал Пядышев, командующий группой армий, за то, что начал он самовольно (!) возводить эти самые Лужские укрепления. Ему, оказывается, приказывали контратаковать наступающих немцев. До чего же надо было не знать, не понимать, что творится на фронте! За ним один за другим последовали расстрелы генералов, которых казнили за ошибки главнокомандующего.

Немецкая агрессия была неожиданной прежде всего для Сталина. И Генштаб, и командующие округами, они-то ждали войны со дня на день и не смели ничего предпринимать. Только нарком флота адмирал Кузнецов, рискуя жизнью, ибо действовал вопреки приказу, объявил боевую готовность.

Надо было где-то постоянно добывать воду. Зимой можно было растопить лед, а вот весной вода, что затопляла окопы, становилась грязно-желтой, потом вонючей от нужников, от трупов, от ротных помоек. Как ее чистить, противогазы мы давно выбросили, можно было бы фильтровать через них. Пробовали делать фильтры из угля, портянок. Кипятить? Кипятили. Плохо помогало. Да и дров было жаль. Дрова тоже надо было постоянно добывать. На Пулкове, среди обсерваторских строений, еще кое-где сохранились оконные рамы, двери. Там хозяйничали артдивизион, морская бригада, они нас гоняли, требовали взамен курева водку. Мне разрешали только рыться в подвалах, где свалены были какие-то бумаги, атласы, старые журналы.

Пилить деревья, колоть на дрова, на это силы не хватало. Да и эта древесина не горит без керосина. То ли дело дверь или половица. Лучше всего паркет. Его быстро истребили.

Из железнодорожных путей пытались извлекать шпалы. Тяжелая это была работа. Зимой на нее сил не хватало. Ближние деревянные дома у Пулкова вскоре все пожгли. Уходили за дровами все дальше к городу, оттуда везли на санках. Раздобыли немного угля, но разжигать его тоже надо было дровами. А кипяток, если с заваркой, заменял нам хлебную пайку. Суп, кашу привозили холодные. Без согрева даже летом не обойтись. Бритва тоже требовала хотя бы теплой водицы, померзлые щеки скрести не под силу.

Где, чего, как добывали, уж не вспомнить. А ведь исхитрялись. Каким-то образом вода кипела в наших закоптелых котелках, пар шел от супа, жарился подстреленный голубь, сойка. Вспоминается одна забавная невзгода. Это уже было второе лето войны. Доставили нам офицерский паек — сгущенку. То ли нашу, то ли по ленд-лизу. Да только в банке два с половиной литра. Вопрос сразу возник — как ее разлить. Посуды-то ни у кого лишней нет. А сгущенку-то зараз съесть свою долю в двести грамм кто ж себе позволит? Ее, красавицу, тянуть по ложечке в день. Она и сахар, и молоко, и отрада среди нашей голодухи. Комиссар приказал не трогать банку, пока у всех не будет емкости. Поставил ее у себя. Старшина молодец, где-то он раздобыл мыльницы. Всем офицерам раздал, и все получили свои порции. Мыльницы держали в карманах. Плотная крышка, никаких потерь. Позже там держали сахарный песок. А когда вошли в Пруссию — туалетное мыло. То и дело приходилось решать самые простые нужды. Ваксы не было, я смазывал сапоги, ботинки оружейной смазкой. Головы ножницами стригли друг другу. Одни ножницы были на роту. Ни спичек, ни зажигалок, огонь для курева добывали кремневыми камешками плюс фитиль. Первобытно, зато надежно.

«Окопный быт, он хитрый самый, солдату, чтобы воевать, приходится существовать — не только родину спасать, стрелять и драться, но чем-то надо подтираться...»

Подобными стихами Женя Левашов мог шпарить подряд, не закрывая рта. Придумали печки делать из железных бочек. Железные бочки были из-под горючки. Горючку воровали в автобатальоне, те ругались на нас, потому что бочки должны были сдавать службе ГСМ (горюче-смазочные материалы) .

В феврале что ни день задувала метель, наваливала снега до краев, из землянки не выбраться. Всю эту снежную прорву надо было перекидать, да так, чтобы обзор сохранить, и вперед, и назад. Рыхлый снег бруствера не заменяет, оказывается, существовали нормы для этих сволочных брустверов. Сдохнуть запросто от такой работы. Комбат ни метра не уступал. Посылали матюги бронебойной силы. Кидать не перекидать при этой гороховой баланде, да еще нашими саперными лопатами, годными лишь на то, чтобы подбирать генеральское говно.

О чем они думали, все военные академии, штабы, может, они не знали, что зимой выпадает снег? Что шинель — это не шуба, в мороз солдату нужна телогрейка. Что солдату на морозе надо быть дольше, чем офицеру.

Почти все в батальоне поморозили и ноги, и руки. Медведев рассказывал, что финские солдаты носят теплое белье. На это ему комиссар Елизаров заметил — русский солдат в одних трусах им всем кузькину мать покажет.

— Вот так и воюем, — сказал Медведев.

Меня позвали к связистам. Из штаба звонил Левашов. Счастливым голосом он сказал мне, что должен придти сказать мне что-то такое... что и меня касается. Чтобы я никуда не уходил, ждал его.

Было майское утро. Тепло, солнечно. Солнце уже теплое. Земля оттаяла. Кончилась эта проклятая зима. Снежные завалы, обморожения, и все время — дрова, дрова...

Я стоял на солнышке, жмурясь от удовольствия. Это местечко было у железнодорожной насыпи, на ней уже пробивалась новенькая травка, нежно-зеленая, если потереть ее пальцами, слабенькая, но пахучая. Я расстегнул ворот гимнастерки. Впору было раздеться, загорать. Весна на фронте появляется в промежутке между обстрелами, со всех сторон возвращаются запахи, пение птиц, солнечные тени. Нижняя природа, всякие муравьи, жуки, наверное, не пугаются, вообще не замечают ни взрывов, ни грохота. От войны больше всего достается лесу. Деревья стоят голые, ободранные, сломанные.

Все завалено ветками, сучьями. Это побоище еще долго будет страшить своим видом.

В траншее показался Левашов. Он издали помахал мне. Он не шел, а парил. Густая его шевелюра всегда стояла дыбом, а ныне, или мне показалось, он весь вздыбился. Он возник передо мной необычно рослым — плечистый гвардеец, любимец Фортуны. Изображал радостный сюрприз. Несколько секунд он позировал: томил меня.

— Старик, слушай сюда... — и вдруг глаза его удивленно расширились, из открытого рта стал расти кровавый пузырь. Ни он, ни я не понимали, что происходит. Он схватился за меня, пытаясь удержаться. Стал медленно оседать. Глаза удивленно смотрели на меня. Пузырь лопнул, вздулся новый, другой, такой же кровавый.

В последний момент я подхватил его тело, в горле у него забулькало. Я уже начинал понимать. И он тоже. Это была одна огромная секунда. Она все тянулась, растягивалась. Он лежал у меня на руках, становился все легче. Потому что уходил. Наверно, я закричал: — «Женя, Женя!». Как-то надо было остановить его. Я знал этот переход, навидался, последний шаг, когда человек переступает порог. Небытие ли открывается ему, тьма? Или свет?

Тело его чуть вздрогнуло, вытянулось, взгляд застыл на мне.

Не смерть пришла, а удалилась жизнь, унесла Женю Левашова, весь его мир, единственный, небывалый, все его рассказы-небывалки. Остался этот предмет, что остывал у меня на руках.

Мы стояли с ним под защитой насыпи, в совершенно, казалось бы, безопасном месте. Пуля на излете шальная, бесприцельная, с чего вдруг кто-то поутру выстрелил...

Как стемнело, мы отнесли его на наше кладбище. Пришло несколько человек проводить. Церемоний, похорон у нас не бывало, но эта смерть была такой страшной, да и любили его.

Вернулись, пропустили по рюмке в память о нем, и тут я вспомнил, что так он и не успел рассказать мне что-то такое, из-за чего примчался, а что — я теперь уже не узнаю. Никогда. Вот что такое смерть.

Андрей Корсаков, капитан из нашего полка, сочинял истории о прошлом танкового полка. Они были короткими. Так же, как коротка была история полка. И он ее сочинял, дополнял, получалось интересней. Одну историю он мне подарил.

Согласно приказу армии танковая дивизия должна была обеспечить выход к переправе.

Артподготовка не удалась. Не хватило снарядов. Колонна со снарядами застряла под Руссой, где разбомбили мост. Согласно приказу дивизии полк Голубцова должен был овладеть предместными укреплениями.

После первых же попыток выйти из рощи, что тянулась низиной до самого берега, были подбиты две машины, одна сгорела, еще одна застряла, и Голубцов понял, что вся затея безнадежна.

Он сидел на КП у рации и пытался связаться с командиром дивизии. КП помещался в бывшей немецкой землянке, единственной на этом болоте. Но еще раньше в этой землянке стояли наши минометчики. От наших на стойках остались росписи химическим карандашом, от немцев остались гранаты на длинных деревянных ручках и открытка с голой девкой, пришпиленная к доскам нар.

Голубцов занимал глухую половину землянки, отделенную плащ-палаткой. Над столом Голубцова горела фара, подключенная к аккумуляторам. От близких разрывов болотная земля вяло вздрагивала, песок толчками сыпался из щелей наката. Он сыпался на фуражку Голубцова, на карту, в тарелку со шпротами.

Молоденький радист сидел на ящике и смазывал умформер, не переставая твердить в микрофон: «Василек, Василек, я Сирень, я Сирень». Масленка в его руках звонко щелкала, и это раздражало Голубцова так же, как его беспечный голос.

— Долго ты будешь тыркаться? — сказал Голубцов.

Радист посмотрел на него, сдвинул наушники.

— Слушаю, товарищ майор.

— Связь давай, связь! — закричал Голубцов и выругался.

Радист сморщился, прижал наушники и вскочил.

— Второй слушает.

Лампочка мигала в такт словам Голубцова.

— Кончай, — сказал ему командир дивизии. Они воевали вместе уже год, и Голубцову стало ясно, что командир дивизии больше ничего сделать не может.

— С ходу, с ходу прорывайся. Ну огонь, ну огонь, а ты как думал? — И оттого, что он ничем не мог помочь Голубцову, голос его накалялся. — Ты как думал, бубликами тебя встретят? Какого черта застряли? В штрафную захотел?

Голубцов тоскливо смотрел на мигающую лампочку. Комдив говорил ему все то же самое, что сам Голубцов только что говорил командиру первой роты. Немцы остановили полк справа, и теперь вся надежда была на полк Голубцова.

Теперь он вызвал напрямую командиров рот. Командир первой сообщил, что загорелась соседняя машина.

— Где артиллерия? — спросил он. — Товарищ майор, где артиллерия?

— Ты сам артиллерия, нет артиллерии, — сказал Голубцов. — Догадываешься? Правее забирай и вперед с ходу.