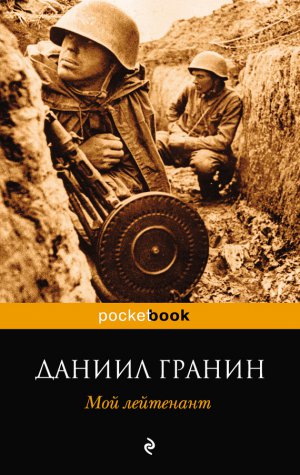

Мой лейтенант Гранин Даниил

Клим Васильчук сидел на скамейке у дома. Не сразу Д. соединил его с улыбчивым, деликатным командиром взвода. Большие темные очки, палка. Кепка. Свитер. О том, что с ним случилось, о судьбе роты Клим не хотел рассказывать, отделался несколькими фразами. Лицо его при этом задергалось так, что он стиснул щеки руками. Как мог понять Д., часть машин пострадала от фаустпатронов, две машины застряли в болоте, и было еще столкновение с «тиграми».

Но все это было не главное, главное состояло в том, что его отправляли в приют. Куда-то. Для инвалидов войны. Он подозревал жену, это она хочет спровадить его, и ее родные. Он понимает их. Двухкомнатная квартирка, а их, по сути, три семьи. Ее родители, семья сестры и они двое. Да к тому же сестра беременна.

Не хотел Клим Васильчук в дом инвалидов. Ни за что. Лучше он пойдет по миру. Будет ходить из деревни в деревню, найдет еще какого-нибудь зрячего бедолагу...

И ведь пойдет. Д. знал его характер. Так вот, просьба состояла в том, может ли Д., его командир, сходить к местным начальникам, потребовать комнату для Васильчука. Для него одного. Ни с кем он жить не хочет. Приноровится, он сумеет.

Все его паузы Д. заполнял сам. Подобные истории в те годы случались повсюду, но это был Клим Васильчук. Тут шел совсем иной счет, у него были иные права на ротного. А у Д. никаких прав не было, потому что он покинул свою роту, своих ребят, и все, что там произошло, задевало его совесть. Несмотря на все отговорки: «Ты-то жив, ты в порядке, в большом порядке». Что бы Д. ни приводил, но был «в порядке».

Опыт подсказывал Д., что хлопоты лучше начинать не с верхних этажей.

«Электроток», кажется, так он назывался, помещался напротив местного горсовета. Большая синяя вывеска. Что-то заставило Д. вместо горсовета зайти туда. С ним бывало такое: чья-то тихая подсказка. Зашел, постоял в зале, где у окошечка толпился народ, послушал, все было знакомо. И тут те же просьбы увеличить лимит, подключить, прислать мастеров. Пошел по коридору, дошел до дверей начальника, надпись «К. А. Оверкин». Что-то знакомое слышалось в этой фамилии. Постарался вспомнить, не мог, тогда вошел. Задумчиво, не видя, не обращая внимания на секретаршу, прямо в кабинет начальника. Остановился, разглядывая маленького человека за столом, в толстых очках, курчавого, в потрепанном суконном пиджачке, с голосом хрипло-крикливым. Четыре телефона, с которыми управлялся, не переставая говорить с двумя женщинами. Д. стоял еще несколько минут, ища в памяти, откуда он его знает. Откуда? И вдруг, прежде чем вспомнил, воскликнул:

— Костя!

И, вспомнил — это ж был институтский однокашник, на курс или на два старше, Костя Оверкин — знаменитый автор капустников.

Оверкин поднял голову и так же минуту или две смотрел на Д., а потом вскочил, бросился к нему и обнял.

— Боже мой, боже мой! — повторял он. — Живой!

Тотчас бесцеремонно выставил своих посетительниц, усадил Д. и не мог успокоиться, хлопал его по плечу, смеялся, расспрашивал, где работает, как, чего приехал, как он забрался в их глухомань.

— «Ленэнерго»? Родной ты мой! — запел он. — Наконец-то мы вместе.

Когда Д. добрался до своей просьбы, на маленьком столике возле письменного уже стояла бутылка с мутной жидкостью, царский напиток, созданный местными самогонщиками из сахара плюс какие-то таинственные продукты. Про комнату для Васильчука Оверкин выслушал сочувственно, прицокивая языком, и категорически отказал. Многое, а этого нет. С жильем в городе полный захлоп. Эвакуированные, кстати, из них человек триста блокадников, еще не уезжают, разрешения не получили, из голодных колхозов бегут и бегут сюда, в город, все дома переполнены, в комнатах по две-три семьи. Конечно, Васильчук — герой, инвалид, но и из них очередь выстроилась, инвалидов войны теперь всюду хватает.

— А он тебе кто?

— Да никто, командир взвода он в моей роте был.

— Ванька-взводный, да, это не велика птица, ему не светит. Ты-то чего так расстраиваешься?

— Жалко его... Должок есть за мной.

— Велик ли должок?

— Какой ни есть, а отдавать надо. Большего Оверкин добиться от него не мог.

Зачем-то выпытывал, а Д. уходил от ответа, тоже зачем-то. Договорились встретиться в Питере, но Оверкин все тянул, не отпускал, выставил еще бутылку своего напитка. Перепить ему Д. не удавалось, и Оверкин, вздохнув, приоткрылся: помоги не в службу, а в дружбу достать оборудование для подстанции. Тогда и проблему с Васильчуком легче решить, власти на это пойдут, у них свой интерес — маслозавод расширить, в наше время это большое добавление к власти. Голубая мечта.

— Обогатиться за счет инвалида хотят, — так понял Д. — Вот сукины дети. Героический тыл, приноровились, значит. За что воевали, за что изувечены, это уже не наше дело.

Если Д. хочет решить вопрос, то можно — даст трансформатор, помогут взводному. Нынче иначе не выйдет.

— Давай-давай, — подначивал Оверкин. — Я не такое слышу от вашего брата.

У Оверкина главная проблема заключалась в трансформаторе, его не достать ни за какие деньги, письма в министерство писали, в Госплан — обещают через годик-полтора. Тоска бумажной волокиты, отписок, обещаний, напоминаний.

Д. отбивался, шутка сказать — трансформатор, это нынче самый дефицит. Передать трансформатор! На каком таком основании? Подумают, не иначе как продал.

В Питере за трансформатор можно нынче — чего изволите! Но нельзя было переборщить, еще немного, махнет Оверкин рукой: «Ну нельзя, так нельзя» — и конец торговле. Насчет чего можно, чего нельзя, Оверкин вполне был в курсе, и не такое оформлял, и все было тип-топ, пусть ему не крутят это самое. Во время блокады подстанции стояли? Стояли. Трансформаторы отсырели? Отсырели. Бомбежка, обстрелы были? Стены треснули? Разве не списывают в утиль всю начинку? Так что не будем лепить горбатого, мы с тобой, как рыба с водой.

Стеная, Д. согласился, теперь вопрос — какой мощности трансформатор? Сто восемьдесят киловатт Оверкина не устраивало, ему нужно было хотя бы двести сорок. Двести сорок — это неподъемно. Не выкроить. Торговались. Ни тот, ни другой не уступали, тут бы им и разойтись, но Оверкин не отпускал. И Д. почувствовал, что может дожать, что зацепило Оверкина предложение. Да у него и самого было безвыходно, уж очень хотелось помочь Васильчуку. Теперь, когда появился шанс, нельзя было упускать. Тогда он решил зайти с другой стороны, рассказать то, о чем никогда никому не рассказывал, сам старался не вспоминать. Казалось бы, позабыл, сумел позабыть, а не забыл. Вот она, та солнечная площадка во дворе ремонтно-восстановительного батальона, куда загнали их танки после первых двух недель с маршами, засадами, загнали всю его роту, так положено было, поскольку первые неосвоенные машины следовало проверить, и ходовую часть, и моторы, фрикционы, пушку, башенное хозяйство, где действительно что-то заедало. Проверяла-замеряла специальная на то присланная бригада, то ли заводская, то ли армейская. А его ребята сидели на солнышке, брились, мылись, загорали. И вдруг откуда ни возьмись нагрянул на машинах начальник со своей свитой. Генерал с полковниками. Что за генерал? Шут его знает. Примерно Д. представлял, что бронетанковый генерал, но то ли из армейского штаба, может, из фронтового, но не танкист, потому что с палкой, хромой, а может, и раненый. С генералами за всю войну Д. почти не встречался, а тут прямо выскочили они из машин, и сам в фуражке встал, осмотрел. Д. подал команду. Кто поближе танкисты, вскочили. Д., значит, подошел и, как положено, давай во весь голос рапортовать, но генерал, не дослушав, разразился матерщиной: такие-сякие, говноеды, загораете, хотите тут прятаться, трусы, ублюдки, мать вашу! Д., значит, ему про инструкцию, мол, согласно приказу, а генерал пошел в разнос и палкой раз ему по морде, раз, два. Д. отпрыгнул к ближнему танку, стал, ребята потом рассказывали ему — стоит бледный, что-то хочет сказать, но поперхнулся, или задохнулся, ничего сказать не может. И тут, откуда ни возьмись, Васильчук прыгнул на танк, очутился там в башне по пояс, заорал что было сил: «На колени!» Это он генералу. И пушку наводит, эту нашу махину длиннющую, прямо в морду генералу. Д. его не видел, спиной стоит, но ребята рассказывали, такой Васильчук был страшный, ясно было — пальнет. Полковники прыгнули в стороны кто куда, только генерал стоит, вцепился в палку, может, и хочет пасть на колени, но не может уже. А может, и не хочет, все-таки боевой генерал. Рассказы были самые противоречивые. У самого Д. все как в тумане дрожащем. Говорили, что со скулы у него кровь течет, а сам, не шевелясь, как по команде «Смирно!», стоит, словно в забытьи, или, как сказал Морозов: «Похоже было, что тебя это не касается». И тут этот самый Морозов выручил, своим басом гаркнул Васильчуку: «Отставить!».

Дальше было так. Генерал, значит, придя в себя, подошел к Д., протянул ему руку, говорит: «Ну ладно, погорячились и забыли». Д. на руку его ноль внимания и продолжает стоять окаменело. Васильчук куда-то в башню провалился, нет его. Тут полковники подбежали, заверещали, но Морозов им:

— Да вы что, ведь пушка-то не заряжена, согласно правилам, подойдите проверьте, не заряжена, — повторял он.

Но генерал уже шел к машине, за ним все остальные, а Морозов все кричал им вслед:

— Пушка-то не заряжена! Последствий, как ни странно, никаких не было, если не считать пластыря, наложенного Д. на скулу. И никто потом ни звука, молчок. Чуть поговорили и запили это дело без закуски. И забыли. Д. забыл. Все забыли. В армии, правда, потом бродило это в виде легенды, красиво разукрашенной, где как-то облагородили Д., извозили генерала, конечно, у него полные штаны и тому подобное. Такой, в общем, сюжет произошел.

Сейчас, спустя годы, Д. рассказывал об этом со смешком, но смешок был сдавленный. На скуле ничего не осталось, а вот в душе тогда что-то хрустнуло, и непоправимо.

Оверкин молча уставился в стол.

— Да... как после этого воевать. В кого стрелять.

Помолчали. Потом Оверкин:

— Говорят, Жуков лупил, не стеснялся.

— Так то Жуков, — устало сказал Д.

Зря он вытащил эту историю, запрятанную в самый дальний угол памяти. Никак не думал, что сохранился такой жгучий стыд. Стерпел. Ни слова не промолвил. Хорош. Боевой офицер.

В роте никто не обсуждал, словом не обмолвился о том, что было, ни в тот день, ни потом. Не было ничего.

Договорились по-честному. Никаких расписок. Оверкин признался, что готов и без трансформатора выхлопотать, но Д. не стал отступаться.

Жену Васильчука звали Оксана. Жгуче черная, это впечатление было от роскошных волос и ярко-черных блестящих глаз. Она была откуда-то из Сибири, красавица-чалдонка, явно не здешних кровей. И разговаривала она, чуть растягивая слова, что тоже нравилось Д.

Она поджидала его у «Электротока». Обрадовалась, узнав результат, пошла провожать Д. на вокзал, сидела с ним в буфете до прихода поезда. Ей хотелось оправдаться перед Д. Она называла его «товарищ капитан».

Оставаться она с мужем в любом случае не собирается. Он первый заявил ей об этом. Ему не нужна такая жертва. Они вместе обсуждали, как поступить. По секрету говоря, он хотел бы уйти в монастырь. Да, такое у него зрело желание. Но оставить ее среди своих родных в этой халупе, а их там понаехало из деревни семь человек, он не мог. Никто не знает про монастырь. Узнают — все сорвется. Да, она хочет освободиться. Жить со слепым, стать поводырем не согласна. И так она прождала его больше года. Пока он в госпиталях кантовался. Плюс пока воевал.

Что значить жить со слепым? Он не видит ее. Она сохраняла свою красоту для него, а он и не увидел... И не увидит никогда. Она еще может нравиться, в нее можно влюбиться. Будет семья, будут дети. Он ведь и детей своих не увидит. Если б он вернулся без руки, без ноги, она бы не оставила его.

Они оба по-хорошему все обсудили. Ему хочется, как он сказал, остаться наедине со своей душой, побыть с Богом. Когда он останется во мраке один, ничто не будет отвлекать его, никакая мирская суета. Господь дал ему возможность удалиться от суеты, избавиться от обид, зависти, злобы.

Д. слушал, любовался и думал, что эта чалдонка имеет право на такое, это не жестокость, не себялюбие, она спасает свою жизнь так же, как они спасали свою бегством, когда прятались в лесах, все это тоже подлости войны. Вдовы, калеки, сироты, сколько лет война еще будет мучить российскую жизнь.

Васильчук в полку отличался от других офицеров образованностью и, Д. не находил другого слова, — учтивостью. Качество ни к чему не пригодное в танковых частях, оно выделяло его, оно-то и помешало выдвинуть его командиром роты. Однако, когда Д. отозвали из армии, командир полка на его место двинул Васильчука. Чем-то он пришелся. О дальнейшем известно немного. Неудачно расставили машины — так Васильчук объяснял Оксане, это услышал от него и Д. Виноватым себя считал Васильчук. Половину машин подбили, одна еще на подходе застряла в овраге. Потом, при отходе сгорела машина Васильчука, его еле вытащили. Д. не выяснял подробностей. Сгорел Морозов. Фролов скончался в госпитале.

При Д. такого бы не произошло. Так в роте думали... И никуда от этого не деться.

Д. представлял себе, как это могло быть. Примерно. Использовали их вместо самоходок. Не маневрируя...

Незаметно она перевела разговор на то, нельзя ли оговорить ее права на комнату, когда Клим уйдет в монастырь, так, чтобы никто не мог оспорить, а то ведь отберут.

Д. только головой покачал. Видно было, что сейчас это главная ее забота. Но как ее за это осуждать. Д. ничем не мог ей помочь. И тут он виноват.

Всю дорогу в поезде не покидало его чувство вины. Ни одно утешение не годилось. Может, он и впрямь не допустил бы, там, под Райсбургом. Чувство это вцепилось, наверное, ему никогда не отделаться от него.

Районное начальство пригласило меня в pecторан на встречу с молодежью и блокадниками по случаю годовщины снятия блокады. Посадили рядом с одним генералом, тоже с Ленинградского фронта. Сидели за столом президиума в зале, такие столы ставят перпендикулярно к остальным столам и ставят на него немного другое угощение. Не только семгу, но еще и осетрину, чуть больше икры и коньяк одной звездочкой больше.

Генерал был из 189-й дивизии, наш сосед справа. Это был генерал-лейтенант, еще не отставной, еще седоусый красавец в мундире, увешанном орденами и медалями. Ордена стоящие, боевые. Я был при пустом пиджаке, нацепил только медаль «За оборону Ленинграда», но мы с генералом быстро разобрались и чокнулись как однополчане. Выступил генерал без микрофона, говорил командным зычным голосом. Я слушал его рассказ с интересом. Сражения с противником там следовали одно за другим. Попытки немцев взять город наталкивались на стойкую оборону дивизии, ее полки отражали все атаки и сами не давали покоя врагу, нанося немцам большие потери. Генерал и наш батальон включил в свой рассказ. Рассказ его получился для меня о совершенно незнакомой войне, где наш батальон действовал в той же самой местности, в те же месяцы. Там должен бы быть и я, но меня там не было.

Генералу горячо аплодировали и мне тоже, и, смотрели на меня признательно-благодарно.

— Ну как? — спросил меня генерал.

— Замечательно, — сказал я, — хорошо сочинили и хорошо исполнили.

Он подтвердил, что его рассказ всегда имеет успех, в других городах еще больше, и поднимает престиж нашего города. Но тут до него дошло, мое слово насчет сочинения. Он спросил, что я имел в виду.

— Так ведь не было никаких сражений на нашем участке, да еще ожесточенных.

— А Невский пятачок? — спросил генерал.

— Но это же на другом участке, да и там были сплошные неудачи.

Его дружелюбие стало исчезать. Не мне было делать ему замечание. Кто я такой? Капитан, средний комсостав.

— Ты пойми, голубчик, старые оценки тут не годятся, мы отвлекали войска противника, это и есть выигрыш. А выигрыш это победа.

Он был предельно снисходителен, любезный генерал. А то, что на «ты» и «голубчик», это так у них положено, даже ни один полковник на «вы» ко мне не обращался.

— Хорошо, что вы не мой генерал.

— А то что бы было?

— Поставили бы по команде смирно и шагом марш.

— Генералов не выбирают, я вижу, не любишь ты их.

— Эх, точно.

— За что так?

Тут я ему процитировал: «Города сдают солдаты, генералы их берут».

— Ловко. Это кто сказал?

— Это Тёркин... То есть Твардовский.

— Поэт?.. Обидно... Зря ему позволили.

Мы тихо переговаривались пока выступал кто-то из блокадников. Потом из зала раздался голос: «Разрешите вопрос, товарищ генерал»? Спрашивала девушка в джинсовом костюме, совсем молоденькая, ее интересовало, почему, если так успешно мы воевали, в течение девятисот дней не могли прорвать блокаду. Она спрашивала без иронии, но зал насторожился и уставился на нас.

Генерал объяснил, что наши действия сковывали противника и наносили ему большие потери.

Все испортил снисходительный тон генерала, девушка покачала головой и обратилась ко мне, согласен ли я с этим.

Симпатичное ее курносое лицо заставило меня сказать, что я думаю несколько иначе. Мне не хотелось пускаться в полемику с генералом, хотелось как-то быть заодно, но не получилось. Я сказал, что, к сожалению, наши генералы и маршалы действовали плохо. И Кулик, и Мерецков не могли прорвать кольцо блокады, а изнутри мы тоже уперлись в этот Пятачок, ни одной талантливой операции не было, все в лоб, в лоб, повторяли тупо, несмотря на потери.

После торжественной части генерал отвел меня в сторону, сказал — не мне судить о действиях командующих. Что мне известно, если я просидел в окопах, в землянках? С таким кругозором рассуждать можно лишь о своих солдатах. Солдатская жизнь — это далеко не все, с таким предубеждением по отношению к генералам получается искаженная картина. Я согласно кивал.

— Что вы знаете о нашей работе?

Откуда мне было знать, если я за всю войну видел генералов два раза, и вспоминать о них не хочется. А что генералы могли знать о том, как мы спим, не раздеваясь по три недели? Ни бани, ни вошебойки. Они ни разу к нам в землянку не заглядывали. Не жрали у себя в штабах кашу с осколками и шрапнелью, не знали зимы, когда не согреться и не подтереться. В своих грёбаных штабах понятия не имели, как мы хороним друг друга, сбрасывая в траншеи, в мелкие, копать глубже сил не было, а по весне в воду...

Я не подозревал, сколько во мне скопилось злобы ко всем этим золотым погонам, откормленным, упрятанным в джипы, в машины, ко всей этой непотопляемой шелупени.

Почему они так относились к нам, да и относятся до сих пор? Потому что этого добра им всегда хватает. Завтра сибиряков пришлют, уральцев, казахов. Экономить надо не людей, а боеприпасы.

Никогда она не расспрашивала про то, как я воевал. Не спрашивала, убивал ли я, скольких убил, как это было. Тема войны не была табу, просто она не хотела возвращаться туда. Тот Д. не прочь был бы рассказать о своих подвигах. В общем и целом он был доволен своим военным прошлым. Правда, почему-то не было случая, чтобы он нацепил на себя все свои железяки. Надевал медаль за оборону Ленинграда. Еще любил гвардейский значок, но другие так и оставались в железной коробке. Однажды в Военторге заказал себе орденскую планку. Полностью. Выяснилось, что у него не получены какие-то планки за Прибалтику, еще что-то. Берите, сказали ему, мы не требуем документов. Длинные колодки во всю грудь, многоцветные, выглядели красиво, но доверия не вызывали. «За взятие Праги», «...Варшавы», «...Будапешта», «...Таллина» и других. Для одного солдата непосильный набор. И один город взять и уцелеть — счастье. Так что фронтовики вскоре моду носить ордена прикончили. Тем более, что и власти этому способствовали.

Римму интересовали все обстоятельства моей жизни, кроме войны. Почему? Могу лишь догадываться. Довольно рано ее отвратила грязь войны. Горелые машины с обугленными следами экипажа, то, что не отскоблить, привозили на завод. Постоянные приписки и на заводе, и на фронте. Прибывали фронтовики из разных армий, повсюду одно и то же. На передовой убитых не считали, рыдали в тылу. Повсюду вдовы, похоронки, костыли, протезы. Восьмого марта на собрании женщин ее попросили выступить. Она уже два месяца не получала от меня ни одного письма. Она сказала, что солдат не лучшее звание для мужчины. Куда выше, нужнее быть мужем, сыном, отцом. За это ее вызвали в спецотдел, стали вправлять мозги. Орали, грозили...

Инвалиды не рассказывали о своих увечьях. Не знаю, почему, может, потому, что их ранения не были в почете, то ли потому, что инвалидов войны было слишком много. В магазины стояли очереди. Инвалидам полагалось проходить без очереди. И они шли. Покупали себе, покупали другим, этим подрабатывали. Что получали инвалиды от власти? Скудную пенсию и все. И обязанность каждый год являться на комиссию, показывать, что отрезанная рука не выросла.

Римме за ее высказывания попадало, это ее не останавливало. Вообще она вела себя слишком независимо для того времени. Ее радовало, что Д. вернулся живой, что ее брат тоже уцелел, стал генералом. Величие Победы ее не восхищало. Д. не вдавался в причины, его обижало, что любимый человек не расспрашивает его, как он воевал. Героическая эпопея ленинградской блокады, первое танковое сражение, разведка, окружение, он испытал много...

Стоило ему начать что-то рассказывать, она боялась, что он разбудит ребенка, или принималась за растопку, уходила стирать. Все это было важнее, нельзя отложить.

Обида его росла. Наверняка и она была обижена. Просто он не представлял, что у нее копятся претензии. Ребенок для него был помехой, он отвлекал ее от совместной жизни. Мешал вместе ходить в гости, куда-то поехать. Она не чувствовала в нем отца. Он не понимал, что это крохотное тельце — чудо.

Отмечали День снятия блокады. Д. пригласили на торжественное заседание. Предупредили, что будет сидеть в президиуме. Вычистили костюм, Римма отпарила складку на брюках, нацепила ордена, медали. Получилось много. Слишком. Д. настоял убрать всякие цацки, оставить ордена и «За оборону Ленинграда». Пришел заранее, его провели в комнату президиума. Там, как водится, стол накрыт, бутерброды, чай, кофе. Его отозвал в сторону секретарь обкома по пропаганде. Неодобрительно оглядел, поморщился, посоветовал снять эти железки.

— Чего так? — удивился Д.

— Видишь ли, у шефа ничего такого нет, пустой пиджак, так что и нам не советовали.

Д. выругался:

— Пошли вы все... Снимать не стал, сел в зале.

Нашему лейтенанту Римма досталась чистым существом. Он не мог тогда оценить всей прелести ее девичьей робости, стыдливости. Мог бы, да не оценил, слепой был, котенок новорожденный.

Прикосновения, поцелуи, объятия доставляли ей радость, свежую, как открытие. Не сразу она осмелилась сама прижиматься, расстегнуть ему рубашку. Самые простые любовные игры осваивались с трудом.

Кажется, то была третья годовщина смерти Сталина, отмечали ее как-то смущенно, робко.Вот тогда у меня состоялся интересный разговор с моим лейтенантом. Я говорил ему:

— Помнишь, как мы пошли в тот день, узнав о смерти Сталина, на Дворцовую площадь ? Никто нас туда не звал, но отовсюду люди сходились к этой площади, тысячи людей заполнили ее, тогда она называлась площадь Урицкого, кто такой был Урицкий, сейчас почти никто не знает. Там я встретил двух сотрудниц из лаборатории Ленэнерго, они бросились ко мне, рыдая.

— Что же с нами будет, что теперь будет, — повторяли они, заливаясь слезами, — мы осиротели, мы погибнем.

Третьего дня я встретил одну из них и говорю ей:

— Помните тот день на площади, когда вы так рыдали ?

— Да бросьте вы, — сказала она, — никто не рыдал, просто мы сошлись, потому что были взволнованы предстоящими событиями.

Она ни за что не хотела сознаваться в тех слезах, но ведь они были. О чем она плакала? О чем плакали мы с тобой? Какими все-таки мы были продуктами культа.

Лейтенант не соглашался со мной, он был убежден, что слезы эти были оправданы, что мы оплакивали конец эпохи, великой эпохи с великой мечтой, более того, он верил, что мы еще будем скучать по той стране, которая кончилась. Он был уверен, что со смертью Сталина кончается время, овеянное мечтой, еще не слыханной в истории человечества. Он упомянул Парижскую коммуну. Но кто помнит про Парижскую коммуну, так же как никто не помнит, кто был Урицкий, кто был Володарский, именем которого был назван Литейный проспект. И правильно делают, что не помнят. Эти женщины не хотят вспоминать про свои слезы и тоже правильно делают.

— Ты хочешь сказать, что Россия непрочная страна, что у нее нет постоянной любви? А я думаю, что мы будем скучать по этой стране, мы будем вновь и вновь возвращаться к моему времени, оно было героическим и красивым. Вы спустили флаг, где был серп и молот, и звезда, и что вы подняли — царского орла, мутанта, присвоили советский гимн, не поете больше «Интернационал».

— Подожди, — сказал я, — позволь тебе напомнить про партию, в которую ты вступал с таким святым чувством, как в песне: «Мы смело в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это». И где твоя партия? В ней было двадцать три миллиона членов, огромная цифра, и вдруг она исчезла, тихо, бесславно, вся партия отломилась, как сухая ненужная ветка, никто даже в далекой провинции не поднялся на ее защиту, не было ни баррикад, ни митингов, где она?

— Да, мне стыдно — признал мой лейтенант, — стыдно, что так легко мы отказались от той цели, которую ставили себе наши отцы, деды, жертвовали своей свободой, никто не знает, как это случилось.

— Значит, это была ошибка, — сказал я.

— Нет, я знаю, что никогда не соглашусь. Скорее, ошибка — это то, что вы имеете сейчас.

На его стороне была непоколебимая убежденность, и я вспомнил стихи Сережи Наровчатова:

- Не будет ничего тошнее, —

- Живи еще хоть сотню лет,

- Чем эта мокрая траншея,

- Чем этот серенький рассвет.

- Стою в намокшей плащ-палатке,

- Надвинув каску на глаза,

- Ругая всласть и без оглядки

- Все то, что можно и нельзя.

- ...А лишь окончится война,

- Тогда-то главное случится!..

- И мне, мальчишке, невдомек,

- Что ничего не приключится,

- Чего б я лучше делать смог.

- Что ни главнее ни важнее

- Я не увижу сотню лет,

- Чем эта мокрая траншея,

- Чем этот серенький рассвет.

Он открыл глаза, осмотрелся. Он лежал на полу, в одних трусах, на одеяле. Рядом какая-то тетка. Голая. Она спала, посапывая. За окном вовсю пылало солнце, блестели трубы домов. Небо, еще младенчески розовое, обещало жаркий день. Комната была незнакомая. Стол. Бутылки. Водочные. Пивные. Воздух спертый, табачно-кислая-потная смесь. Еще какая-то пара похрапывала на диване. Окурки, шелуха, чулки. Его пиджак валялся под стулом. Рубашки он не нашел. Оделся. Пиджак на голое тело. Ничего не помнил, не помнил этих баб. Мутило. Поискал, в бутылках было пусто. Ни капли. Хотя бы водой сполоснуть горечь во рту. Там была тошнотная мерзость.

Он вышел на улицу. Бульвар был полон трепещущей листвы, цвела сирень, верещали на разные голоса какие-то птахи. Роскошная зелень молодого лета заполняла утро. Он присел на скамейку, еще мокрую от росы. Никого. Нигде. Он вспомнил то утро в Пушкине и как они уходили. Увидел себя, лейтенанта.

— Мать родная, неужели это ты? — лейтенант оглядел его, жалостливо покачал головой. — Что с тобой случилось?

Все началось с того, что пропал Михаил Иванович. Об этом говорили вполголоса. Потом стало известно, что его взяли по «Ленинградскому делу», а потом сказали, что его забили. Не расстреляли, а именно забили. Д. узнал это от энергетика Большого дома. На допросе Мих схватился со следователем, и они там его... Вот плановик Гвоздев устроил поминки. Пили много, тупо. Гвоздев вспоминал, как в блокаду через Ладогу прокладывали высоковольтный кабель. Миха организовал, он под огнем оставался на катере. На фронте, объяснял Д. своему лейтенанту, как нам с тобой было хорошо, там враги, здесь свои, все ясно, никаких сомнений, известно, куда стрелять. У врага своя форма, у наших - другая.

Солнце стало пригревать. Появились прохожие. Хотелось пить. Он чувствовал себя грязным, разбитым. «За что его?» — это он то и дело возвращался к Миху. «А что я могу? Что?» — огрызался он лейтенанту. — Поручиться за него? Написать Сталину? Написать Берии? — Дурак ты, парень, ничего ты не понимаешь».

Оказалось, что это воскресенье. Римма ни о чем не спрашивала. Раздела его и стала мыть в корыте. Терла голову. Мыло хозяйственное. Щипало глаза. Сполоснула прохладной водой. Вытерла пол. Заварила чай. Дала чистую рубашку. Все это молча, быстро, как делали санитары в госпитале.

— Победитель... И что толку? — сказал он.

Она ничего не говорила, она была заодно с лейтенантом, они все были против него. Он слышал, о чем они молчали, они презирали его. Этот лейтенант мальчишка, что он понимал в нынешней жизни? Сам Д. ничего не понимал, никто не понимал. Не смели спрашивать. Удивляться не смели. Делали вид, что все путем, что там, в Кремле, виднее, что дыма без огня не бывает. Отводили глаза. Паскуды. Да ты ничем не лучше их, такая же тварь.

Этот лейтенантик удержу не знал. Римма отмалчивалась, зато он позволял себе...

Он вдруг увидел, как она устала, как загрубели ли ее руки. Стирка, сообразил он, все время надо стирать... И мыть посуду... И мыть пол...

Она подошла, прижала его голову к себе.

— Ты только не думай, что ты меня лишаешь. Вспомни, как нам было замечательно перед войной в той комнате. Нам будет еще лучше, если ты вернешься...

Он догадался, но захотел услышать.

— Откуда?

— С войны, из танка.

— Терпеть не могу танков. Война всегда была войной солдат, а не машин...

Они разговорились совсем как прежде. По-настоящему они еще не жили вместе. Почти год он никак не мог угомониться. Она не торопила, не упрекала. На работе у него была раскладушка, иногда он являлся туда переночевать. Валился без задних ног и спал сладко, как в землянке. Безбытность не мешала. Завтракал с дежурными диспетчерами, с водителями аварийки. Если б Римма устраивала скандалы, он бы совсем отбился от дома. Она ждала. Так опытный врач ждет, чтобы организм взял свое. Опытной она не была, ей помогал инстинкт. Инстинкт необъяснимый, кошачий, тот, что позволяет не заблудиться, найти дорогу к дому.

Когда-то в Эрмитаже она выбрала себе лучшей картину «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Объяснить, что на нее так подействовало, она не могла, да и не хотела.

Но все же он должен был знать, как ей было плохо. Несколько раз она решала уйти. Списались с братом в Москве, у него была казенная дача, договорились, что она поселится вместе с дочкой там. Работу он ей подыщет.

Плохой муж, плохой отец, плохой хозяин, он так и ничего не сделал по дому, только дрова наколет, принесет — и все. Никогда с ребенком не посидит, из-за него дочку приходилось держать в круглосуточных яслях. Его мастера привезли ему в подарок мешок картошки, он даже не взглянул.

Упрекала, ругала все про себя, ждала, может, опомнится...

Но вот прижала его голову к себе, он обхватил ее руками, сам прижался, и все кончилось. Зачем ей было все остальное, когда есть это, гори оно огнем, если они вместе.

Вечером они сидели ужинали, Д. смотрел на нее, она хорошела на глазах, разрумянилась, заблестели волосы.

Директора заводов, институтов исчезали один за другим. Секретари райкомов. Председатели райсоветов. Военкомы. Был — и не стало. Ни строчки в печати, никаких сведений, человека растворяли, как будто его никогда и не существовало. Даже как «враг народа» он переставал быть. Управляющий всего «Ленэнерго» Борис Страупе, во время блокады личность легендарная, вдруг исчез начисто. Круги сомкнулись над ним, поверхность стала гладкой, никаких следов не найти. Обвинений никому не предъявляли. Разве что за связь с руководством города. Или знакомство. И это было неважно. Сменяли всю ленинградскую «группу». Изъять! Примерно так, как это сделали после убийства Кирова. Но тогда была хоть какая-то оппозиция. А тут вообще ничего, беспричинные аресты. Не могла же причиной быть блокада. Между прочим, брали именно тех, кто работал в блокадном городе. Вместо почета блокада стала подозрением. Паника охватила город. Боялись, не зная, чего бояться, виноваты, а в чем, мать вашу... В Доме офицеров устроили суд над руководителями города. Дом офицеров относился к Восточному району. Д. обязан был обеспечить «особый режим» электропитания. В зал заседания его не пустили. Повсюду его сопровождали двое безмолвных верзил. Молча придерживали — когда он шел не туда. Он столкнулся с подсудимыми, когда их вели в зал. Их, видно, приодели, припудрили, но все равно шли мертвецы. Впереди шел Кузнецов. В блокаду он был секретарем Ленинградского горкома. Где-то под Новый 1942 год он приехал к ним в часть. Привез подарки, досталось по яблоку, бутылке пива, шоколадке, еще чего-то жевательного. Был он в коричневом блестящей кожи пальто с каракулевым воротником, без шапки, крепкий, румяный, веселый, как положено, с набором шуток. Но тогда он понравился. Выдал солдатский анекдот, у кого как стоит. Сейчас это был кусок мяса, отбивная, может, и не Кузнецов.

Зря их напудрили, лица стали гипсово-белыми, будто посмертные маски. Главный энергетик Большого Дома пригласил Д. после перерыва посетить суд, пропуск он достанет. Д. отказался. «Может, им дадут последнее слово, — сказал энергетик, — напрасно ты, это же исторический момент, решается судьба Отечества». Но Д. надоела вечно не решенная судьба Отечества.

Говорили, что заседание транслировали для Сталина.

Д. отказался, он сказал, что не может покинуть щитовую, особый режим не допускает.

С него хватило того расстрела, когда они с Женей Левашовым...

В тот же день все было покончено, их сразу отвезли рядом, в Большой дом, там расстреляли.

Главный энергетик Большого дома (у Д. всюду были энергетические связи) потом рассказал Д., что их расстреливали голыми. Зачем голыми? Он пояснил, что голый человек ведет себя более покорно, без эксцессов, это установили нацисты, работая с газовыми камерами. Это сравнение поразило Д.

— Чего переживаешь, — сказала Римма. — Все они из одной стаи.

— Как ты можешь?

— Очень просто. В блокаду жрали в три горла. «Ромовые бабы» им готовили, «венские» пирожные. Твой Кузнецов, когда его в Москву перевели, стал расстрельные списки подписывать. Почему они не удерживаются, не могут, чтоб не скурвиться?

И сама ответила — там, наверху, эта публика через два-три года перерождается. Все свои принципы, обещания, все выбрасывает, нести не под силу, надо бороться за власть.

Когда Сталин умер, плакал не я — мой лейтенант. Он стоял у репродуктора на кухне, слезы катились сами по себе. Не знаю, плакали ли наполеоновские солдаты, узнав о смерти своего императора. Думаю, многие плакали. Так же плакали и сталинские солдаты, и мой лейтенант в их числе.

Сталин был жесток, неоправданно жесток в войну, совершал ошибку за ошибкой, перекладывал свою вину на других и этих, других, казнил. Но мы победили.

Сколько было неудач, ошибок, поражений. Всю войну он был с нами, хотя ни разу за четыре года не осмелился выехать на фронт, трусил. Но мы победили.

Он не жалел солдат, и его генералы тоже не жалели, и тратили людей без счета. Никто не знает, во что обошлась нам война. Мы утаивали свои чудовищные потери. Деревни обезлюдели, страна наполнилась вдовами, инвалидами, беспризорными детьми, но мы победили.

Так твердил мой лейтенант в своих горестных рассуждениях. Я разделял его горе и не упрекал. Римма не горевала об этой смерти, однако я заметил, что моему лейтенанту она сочувствовала.

Она напомнила мне, как я вырвался в ополчение, как я искал оправдание нашему отступлению, переживал бегство, но веры не терял.

— Ты тогда верил, а во что? — допытывалась она, — в справедливость? Нет, это позже. А вот тогда? Сталин ведь состоял в твоей вере.

Она раздобыла мою военную фотографию. На ней я был еще лейтенант, в меховой безрукавке, блокадный заморыш, в фуражке, не в пилотке, глаза косят. Наверное, выпивший. Фотография сорок второго года, январь, самая голодуха. Я стал припоминать. Нас заставили фотографироваться на партбилеты. Нас было не то пять, не то три человека. Фотографироваться погнали в Благодатный, в штаб армии. Фотограф не захотел тащиться на передок, сказал: «Боюсь за фотоаппарат». За нас не боялся, гаденыш. Тащиться надо было километра два, дорогу замело, по глубокому снегу туда мне было ладно топать в валенках. Пока мы в штабе вожжались, потеплело, снег подтаял, валенки быстро промокли, зачавкали ледяной водой.

Крохотную фотокарточку Римма отлепила от старого партбилета, отдала увеличить, вставила в рамку, повесила на стенку, и он долго висел, мой лейтенант.

Он ей чем дальше, тем больше нравился. Она говорила, что он цельный, что порча времени не коснулась его. Он оставался идейным, не то что мы.

Тогда, насколько помнится, этот лейтенант, получив партбилет, был доволен, что погибнет коммунистом.

Погибнуть коммунистом — это запросто, но наш комиссар Елизаров сказал, что в штабе нас покормят.

Хрена вам! «Не положено, вам должны были дать сухим пайком». Суки, так и накрылся наш ужин. Эта фотография нам дорого обошлась.

Чего другое, а вот такую ерунду запомнил. Насчет жратвы не простили. От этой голодухи некуда было деться. Римма про ужин знать не знала, она, глядя на портрет, любовалась моим лейтенантом, наверное, ей так же нравились свои молодые фотки. Шибко романтичный юноша, форменный Павка Корчагин, или Гаврош, или Рахметов, кто там еще...

Судьба этой фотографии странна. Висела-висела, потом мы получили другое жилье — две комнаты в коммуналке, потом отдельную квартиру. И однажды, в очередной юбилей Победы, хватились, куда-то подевалась та фотография, на каком-то переезде забыли ее, ничего не забыли, а ее забыли.

В юбилей Победы у меня взяли интервью. Журналистка попросила мои военные фотографии. Вот тогда я вспомнил — ни одной блокадной моей фотографии не осталось, ничего от первого года войны. Журналистка, ее звали Татьяна, удивилась — как же так, неужели не было у вас чувства Истории. Про чувство не знаю, но когда отступали, драпали, было не до съемок. В блокадном сидении в окопах тоже не снимались, почему — не знаю, может, потому что не надеялись выжить, то ли потому что не было фотоаппаратов, журналисты до нас не добирались, они застревали где-то на полковом КП.

В прежние юбилеи Победы про отступление не спрашивали, не интересовались, блокадные дела не были модными, журналистам надо было про наступление, про разгром немцев. Эта журналистка была уже другая, новенькая. В кожаных брючках, кожаном пиджачке с металлическими бляшками, на немыслимо высоких каблуках, мальчишеская стрижка, лицо разрисовано ярко — вся фирменная. Вопросы ее были наивны, может быть, так казалось потому, что я давно не давал никаких интервью. Она спросила, почему Ленинград не объявили открытым городом, как Париж? Спасли бы людей от голодной смерти. Объяснять было скучно. Спросила, почему не добывали пропитание охотой, какую литературу читали в землянках? А то еще — «Где брали чернила писать письма?»

С годами вопросы становились все наивнее. Я уже не раздражался, я видел, как время унесло меня от этого поколения. Она попросила меня давать интервью в пиджаке с орденами и медалями. Для фотографии. Пиджака у меня такого не было. Она не поверила. У других фронтовиков она видела такие пиджаки. Тяжелые. Для праздников. Раза три в год.

Меня покоробила ее усмешка. Что осталось у фронтовиков, кроме этих пиджаков? Ничего не осталось. Не стоило посмеиваться над этим.

Некоторые вопросы показались интересными, я считаю, что хороший журналист тот, кто ставит собеседника в тупик, кто спрашивает о том, о чем никто не спрашивал. Она вдруг стала задавать такие вопросы. Она меня спросила — пошел бы я теперь в ополчение, будь молодым?

Я ответил не сразу, она внимательно следила за моим лицом. Я медлил, выясняя себя — пошел бы? Нет, не пошел бы. Можно было вставить слово — пожалуй, не пошел бы. Но я не вставил. Я ждал, что она спросит — почему не пошел бы. Она не спросила. Наверное, она поняла, но, может, не хотела этого записывать. В некоторых случаях лучше оставлять пробелы. Пусть читатель додумает. Еще спросила — жалею ли я, что пошел? Тоже мне было интересно. Ведь я потерял четыре года, а что взамен? Взамен получил оправдание своей жизни. Есть оно или нет? Все же есть, разумеется, есть, настаивал мой лейтенант.

— Отчасти.

— Далеко не всегда?

— Со временем обид все больше...

Поспрошав про мою войну, про все четыре года, она сказала:

— Вам, конечно, крупно повезло, но вот что интересно — стали вы от этого смелее или нет?

— Что вы имеете в виду?

Тогда она спросила то, над чем я и сам раздумывал — что есть смелость на войне и что есть смелость на гражданке. Это разные состояние души. Война требует одной смелости, а гражданская жизнь — другой.

Да, это был. хороший вопрос.

Я вспомнил историю с Риммой. История эта произошла, когда Римма решила выйти из партии. Она вступала в войну в Челябинске на заводе. Из партии решила выйти неожиданно. Для меня. Думаю, и для себя. Это оказалось не так-то просто. Она выдержала немало неприятностей, однако решения своего не изменила.

Невозможно было объяснить Татьяне суть той истории. Ей было непонятно — как это нельзя выйти из партии. Ей надо было объяснять простые слова — что значит «компромат», «персональное дело», «политическая неблагонадежность». Мой словарь был архаичен. Почему, если исключают из партии, то человек превращается в отверженного? А этим пригрозили Римме. Она закусила удила, надо было знать ее характер.

Тане захотелось с ней познакомиться.

Вытащить ее из кухни было непросто. Появилась она в переднике, пропахшая жареным, в косынке, сердитая. Таня хорошо изобразила приветливость. Римма начала отвечать нетерпеливо: ушла из партии, потому что надоело вранье...

— Какое вранье?..

— Будто вы не знаете...

Врали им в школе про капитализм, врали в институте про историю партии. Она росла среди постоянной лжи. Никто не объяснял, за что в войну выселяли балкарцев. Или калмыков.

— Она пистолетно наставила палец на Таню:

— С чеченцами что сделали? И так из года в год. Затравили Твардовского, убили Михоэлса. Когда врут, еще можно догадаться. А если умалчивают? Устроили Катынь и свалили на гитлеровцев.

Таня спокойно кивала, посматривая на красный огонек магнитофона, спросила, почему же она, несмотря на вранье, вступала в партию.

— Да потому, что дура была, верила обещаниям, Хрущеву поверила, а он замахнулся и скис. Какие они все скоропортящиеся.

— А потом что-то произошло?

— Вроде того.

— Что именно?

— Мне стало стыдно за «Ленинградское дело», за то, что все молчали.

— Что было дальше?

— Вызвали мужа.

— Как интересно. И что?

— Сказали ему — удержи!

— А он?

Римма посмотрела на меня. Я кивнул.

— Он сказал: «Вы ее довели до этого, я уже ничего не могу».

Она произнесла это с нескрываемым торжеством, но я уже невысоко оценил свою учтивую отповедь.

На самом деле все было проще и грубее. Мой школьный приятель работал в ЦК партии. Я побывал у него в Москве. Он знал Римму и отнесся к ее поступку спокойно. Позвонил кому-то, и этот кто-то посоветовал ленинградцам спустить дело на тормозах, лишний скандал Ленинграду ни к чему. После «Ленинградского дела» синдром страха в городе царил еще долгие годы.

Чем дальше, тем чаще жизнь подтверждала ее слова. Каждый новый вождь через два-три года терял уважение. И все его сподвижники тоже скидывали свои красивые доспехи, начинали славить, лизать задницу Генсека, безропотно исполняли любое...

Вскоре Д. вызвали в Смольный. В первый раз он был тут в войну. Смольный был обтянут маскировочной сеткой, вокруг зенитные батареи. Ему вручали первый орден. Вручал Жданов. Произнес им напутствие. Была зима 1942 года. Они слушали Жданова, пытаясь понять, куда идет война. Ничего не поняли. Чего говорил, пересказать было невозможно. Но обед запомнился, кусок булки взял с собой, Володе Лаврентьеву принес конфетину.