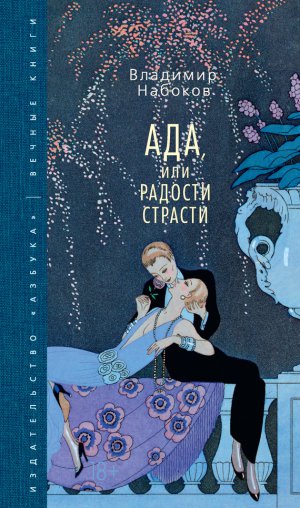

Ада, или Радости страсти Набоков Владимир

– Ты сможешь минутку посидеть у меня на коленях.

– Нет – разве только мы оба разденемся и ты насадишь меня на кол.

– Дорогая, я уже много раз тебе говорил, – ты происходишь из княжеского рода, а выражаешься, будто распоследняя Люсинда. Или это так принято в твоем кругу?

– Нет у меня никакого круга, я одна. Время от времени я выхожу с двумя дипломатами, греческим и английским, позволяя им лапать меня и развлекаться друг с другом. Еще есть модный у мещан живописец, он пишет мой портрет и, если я в настроении, они с женой меня ласкают. Ну и твой друг Дик Чешир присылает мне презенты и советы, на кого ставить на скачках. Унылая жизнь, Ван.

– Меня радует – о, множество вещей, – меланхолично-задумчивым тоном продолжала она, тыча вилкой в голубую форель, которую, судя по искривленному тельцу и выпученным глазам, сварили живьем, причинив ей ужасные муки. – Я люблю фламандских и голландских художников, цветы, вкусную еду, Флобера, Шекспира, люблю шататься по магазинам, кататься на лыжах, плавать, целоваться с красавицами и чудовищами, – но почему-то все это, все эти приправы, все фламандское изобилие образуют лишь тоненький-тоненький слой, а под ним полная пустота, не считая, конечно, твоего образа, который лишь углубляет ее, наполняя форельими муками. Я вроде Долорес, говорящей о себе, что она – «только картина, написанная в воздухе».

– Я не смог дочитать этот роман – слишком претенциозно.

– Претенциозно, но правдиво. Именно так я воспринимаю свое существование – фрагмент, полоска краски. Давай поедем с тобой далеко-далеко, к фрескам и фонтанам, why can't we travel to some distant place with ancient fountains? By ship? By sleep-car?[282]

– Самолетом быстрее и безопаснее, – сказал Ван. – И ради Лога, говори по-русски.

Мистер Свин, который завтракал тут же с молодым человеком, щеголявшим бачками тореадора и прочими прелестями, отвесил важный поклон в сторону их стола; следом морской офицер в лазурной форме Гвардейцев Гольфстрима, подвигаясь в кильватере черноволосой, бледной, словно слоновая кость, дамы, сказал:

– Привет, Люсетта, привет, Ван.

– Привет, Альф, – откликнулся Ван, а Люсетта ответила на приветствие рассеянной улыбкой, подперев подбородок сцепленными руками и насмешливым взглядом проводив поверх них удаляющуюся даму. Ван, бросив на полусестру мрачный взгляд, откашлялся.

– Лет тридцать пять, не меньше, – пробормотала Люсетта, – но все еще надеется стать королевой.

(Отец его, Альфонс Первый Португальский, марионеточный монарх, которым манипулировал Дядя Виктор, недавно по предложению Гамалиила отрекся от трона в пользу республиканского строя, впрочем, Люсетта говорила о непрочности красоты, не о непостоянстве политики.)

– Это была Ленора Коллин. Что с тобой, Ван?

– Кошка не вправе смотреть на звезду, ей не по чину. А сходство стало не таким явным, как прежде, – впрочем, я не имел возможности понаблюдать за прообразом. A propos, как там дела с карьерой?

– Если ты о киношной карьере Ады, то она, надеюсь, развалится, как и ее супружество. И весь выигрыш Демона сведется к тому, что ты получишь меня. Я редко бываю в кино, а разговаривать с ней и с Дорой, когда мы видались на похоронах, я отказалась, так что у меня нет ни малейшего представления о ее последних сценических или экранных достижениях.

– А эта женщина рассказала брату о ваших невинных забавах?

– Конечно нет! Она дрожит над благополучием брата. Но я уверена, это она заставила Аду написать мне, что я «не должна больше пытаться разрушить счастливую семью», – Дарьюшку, прирожденную шантажистку, я прощаю, а вот Адочку ни за что не прощу. Я не против твоего кабошона, он идет твоей милой волосатой руке, но только папа носил на своей противной розовой лапе точь-в-точь такой же. Папа был из разряда молчаливых искателей. Как-то он повел меня на женский хоккейный матч, и мне пришлось предупредить его, что если он не прекратит свои поиски, я закричу.

– Das auch noch, – вздохнул Ван, опуская в карман тяжелый перстень с сапфиром. Он бы и оставил его в пепельнице, но перстень был последним подарком Марины.

– Послушай, Ван, – сказала она (допив четвертый бокал), – почему тебе не рискнуть? Все так просто. Ты женишься на мне. Получаешь мой Ардис. Мы живем там, ты пишешь книги. Я сливаюсь с обстановкой, ничем тебе не досаждая. Мы приглашаем Аду – одну, разумеется, – немного пожить в ее поместье, я ведь всегда думала, что мама оставит Ардис ей. Пока она там, я отправляюсь в Аспен, в Гштад или в Дерминген, а вы с ней нежитесь в хрустальном яйце, где вечно падает снег, совсем как в Аспенисе, pendant que je каталась на лыжах. Затем я вдруг возвращаюсь, но ей никто не мешает остаться, милости просим, я просто валандаюсь вблизи на случай, если вдруг кому-то понадоблюсь. А после она на пару унылых месяцев возвращается к мужу, – ну как?

– Что же, план превосходный, – сказал Ван. – Одно нехорошо: она никогда не приедет. Уже три, а мне еще нужно повидать человека, которому предстоит обновлять унаследованную мной виллу «Армина», я собираюсь разместить на ней один из моих гаремов. Это похлопывание собеседника по запястью не лучшая из черт, унаследованных тобой от ирландских предков. Я провожу тебя в твои комнаты. Ты определенно нуждаешься в отдыхе.

Они вошли в прихожую ее люкса. Здесь, твердо решив через минуту уйти, он снял очки и прижался губами к ее губам: на вкус она ничем не отличалась от ардисовской послеполуденной Ады – сладкая слюна, соленая кожа, вишни, кофе. Не потрудись он так славно и так недавно, он мог бы и не сладить с соблазном, с непростительным трепетом. Едва он попятился к дверям, как Люсетта вцепилась в его рукав.

– Давай еще поцелуемся, давай еще! – по-детски пришепетывая, едва шевеля приоткрытыми губами, повторяла она, стараясь в суетном помрачении не позволить ему задуматься, не дать ответить отказом.

Он сказал – хватит.

– Но почему? Ну пожалуйста!

Он стряхнул ее дрожащие пальцы.

– Но почему же, Ван? Почему, почему, почему?

– Ты отлично знаешь почему. Я люблю ее, не тебя, и попросту отказываюсь окончательно все запутывать, вступая еще в одну кровосмесительную связь.

– Какая чушь, – сказала Люсетта, – когда я была маленькой, ты несколько раз заходил со мной достаточно далеко, твой отказ заходить дальше – это просто словесная увертка, и потом, потом, ты же изменял ей с тысячью девок, мерзкий обманщик!

– Ты не вправе так со мной разговаривать, – сказал Ван, подлым образом извлекая из ее жалких речей предлог для ухода.

– I apollo, I love you, – отчаянно прошептала она, пытаясь кричать вслед ему шепотом, потому что коридор состоял сплошь из дверей и ушей, но он уходил, размахивая руками, не оглядываясь, за что его, строго говоря, не стоит винить, и наконец ушел.

4

Интереснейшая проблема требовала присутствия доктора Вина в Англии.

Старый Паар из Чуса написал ему, что «Клиника» была бы рада, если б он разобрался в уникальном случае заболевания хроместезией, но что, принимая во внимание некоторые особенности оного (такие, например, как отдаленная возможность мошенничества), Вану лучше всего приехать и самому решить, стоит ли перевозить пациента по воздуху в Кингстон для дальнейшего наблюдения. Некто Спенсер Мальдун – слепорожденный, сорокалетний, одинокий, друзей не имеющий (и к тому же третий незрячий персонаж в нашей хронике), был замечен в том, что во время буйных припадков паранойи галлюцинировал, выкликая названия существ и явлений, коих он выучился распознавать на ощупь или узнавал, как ему представлялось, по связанным с ними страшным историям (рухнувшие деревья, вымершие ящеры), и которые теперь надвигались на него отовсюду, – эти припадки перемежались периодами ступора, затем неизменно следовало возвращение его обыденной личности, и в течение недели-другой он осязал свои книги или слушал, купаясь в красном мареве блаженства, музыкальные записи, пение птиц и чтение вслух ирландской поэзии.

Способность Мальдуна подразделять пространство на ряды и шеренги «сильных» и «слабых» сущностей, уподобляя его узору обоев, представлялась загадочной, пока однажды вечером студент-исследователь (С.И. – он пожелал остаться таким), собиравшийся вычертить кое-какие схемы, связанные с метабазисом другого больного, не оставил случайно вблизи от Мальдуна одну из тех продолговатых коробочек с новыми, еще не заточенными цветными карандашами, одно воспоминание о которых («Диксонов Розовый Анадель»!) понуждает память переходить на язык радуг, – раскрашенные, отполированные деревянные рубашки их располагались в приятном цинковом ящичке в строгом спектральном порядке. Детство не оставило бедному Мальдуну подобных радужных воспоминаний, но когда его ищущие пальцы открыли ящичек и ощупали карандаши, на пергаментно-бледном лице больного обозначилось чувственное облегчение. Заметив, что брови слепца слегка приподнялись на красном, чуть выше на оранжевом и еще выше на истошном желтом, а на остатке призматического спектра мало-помалу пошли вниз, С.И. безо всякой задней мысли сказал ему, что древесина карандашей имеет разную окраску «красную», «оранжевую», «желтую» и так далее, и Мальдун столь же бездумно ответил, что они и на ощупь разные.

В ходе нескольких опытов, проведенных С.И. и его коллегами, Мальдун объяснил, что поочередно поглаживая карандаши, он воспринимает гамму «саднений», особого рода ощущений, отчасти схожих с теми, какие испытываешь, острекавшись крапивой (он рос в сельской местности, лежащей где-то между Ормой и Армой, и в авантюрную пору отрочества часто падал, бедняга в облепленных грязью сапогах, в канавы, а то и овраги), сообщив при этом нечто диковинное о «сильном» зеленом жжении листка промокашки и «слабом» сыром красноватом жжении потного носа сестры Лангфорд – он установил их цвета путем сопоставления с сообщенной ему при начале исследований окраской карандашей. Результаты опытов заставляли предположить, что кончики пальцев больного способны передавать в его мозг «тактильную транскрипцию призматического спектра», как выразился старик Паар, подробно описывая явление Вану.

Когда последний приехал, Мальдун еще не вполне вышел из оцепенения, несколько затянувшегося в сравнении с прежними случаями. Ван, надеявшийся все же осмотреть его назавтра, провел приятнейший день, совещаясь с группкой подобострастных психологов, и не без интереса приметил меж сестрами знакомо косящую Эльси Лангфорд, долговязую девушку с лихорадочным румянцем и выдающимися передними зубами, – она имела смутное касательство к истории с «полтергейстом», приключившейся в другом медицинском заведении. За обедом в доме Паара Ван сказал старику, что с удовольствием перевезет несчастного в Кингстон вместе с мисс Лангфорд, как только тот достаточно окрепнет для путешествия. Несчастный той же ночью помер во сне, так что вся эта история повисла в воздухе, окруженная ореолом яркой никчемности.

Ван, которому розовые соцветия чусских каштанов всегда навевали амурные помыслы, решил промотать щедро дарованное судьбой время, оставшееся до отъезда в Америку, приняв суточный курс лечения на самой модной и действенной в Европе «Вилле Венус»; впрочем, долгая поездка в обветшалом, плюшевом, призрачно припахивающем (мускусом? турецким табаком?) лимузине, который он обычно брал в «Албании», своем обычном лондонском отеле для путешествий по Англии, навеяла совсем иные, беспокойные чувства, соединившиеся с угрюмой похотью, нимало ее не развеяв. Мягко покачиваясь, опершись о подставку для ног ступнями в скользких туфлях, просунув руку в петлю, он вспоминал первую свою поездку в Ардис по железной дороге и пытался, как порой рекомендовал своим пациентам, размять «мускул сознания», а именно – вернуть себя самого не просто в состояние духа, предшествовавшее решительной перемене участи, но в состояние полного неведения об этой перемене. Ван сознавал, что достичь этого невозможно, но оставались возможными упорные попытки, ибо он не запомнил бы предисловия к Аде, если бы жизнь не перевернула страницу, открыв новую, лучистый текст которой пронизывал ныне своим слепительным блеском все доступные его разуму времена. Он гадал, запомнится ли ему нынешнее незначительная поездка? Поздняя английская весна, наполненная литературными ассоциациями, витала в вечернем воздухе. Установленное в лимузине канарео (старинное музыкальное приспособление, недавно вновь разрешенное к употреблению совместной Англо-американской комиссией) источало душераздирательную итальянскую песню. Кто он? Что он? Почему он? Он думал о своей вялости, косности, душевной халатности. Он думал о своем одиночестве, о связанных с ним страстях и угрозах. За стеклянной перегородкой виднелись толстые, здоровые, надежные складки на шее водителя. Ленивые образы проплывали один за другим – Эдмунд, Эдмонд, простушка Кордула, фантастически сложная Люсетта и – по ближайшей механической ассоциации – Лизетта, порочная девочка из Кана с прелестно припухлыми грудками, утлыми услугами которой, предоставляемыми в старой купальной машине, распоряжался ее здоровенный и зловонный старший брат.

Он выключил «канарейку», извлек из-за сдвижной панельки бренди и отхлебнул прямо из горлышка, поскольку все три стакана оказались грязны. Он ощущал себя окруженным огромными рушащимися деревьями, зверообразными монстрами неразрешенных и, может быть, неразрешимых задач. Одной из них была Ада, – он знал, что никогда от нее не отступится, что готов при первом трубном взреве судьбы покорно отдать ей все, что от него осталось. Другой был его философский труд, которому так странно препятствовали его же, Вана, достоинства – оригинальность литературного стиля, в которой и состоит единственная, истинная честность писателя. Он должен был написать этот труд по-своему, но коньяк оказался ужасен, история мысли щетинилась штампами, а именно эту историю ему и предстояло одолеть.

Ван сознавал, что он не столько эрудит, сколько художник до мозга костей. Парадоксальное и ненужное, это качество присутствовало в его «научной карьере», в его небрежных, неуважительных лекциях, в поведении на семинарах, в опубликованных им статьях, описывающих больное сознание, в том, что он, начав как двадцатилетний вундеркинд, приобрел к тридцати одному году «почести» и «положение», которых многие немыслимо трудолюбивые люди не получают и к пятидесяти. В грустные минуты, подобные нынешней, он приписывал по крайности часть своих «успехов» занимаемому им положению в обществе, богатству, бесчисленным пожертвованиям, которыми он (как бы распространяя вширь свое обыкновение наделять невиданными чаевыми изможденных нищих, прибиравшихся в комнатах, управлявших лифтами, улыбавшихся в гостиничных коридорах) осыпал заслуживающих того исследователей и целые институты. Быть может, Ван Вин не так уж и заблуждался в своих иронических домыслах, ибо на нашей Антитерре (да и на Терре, согласно его же писаниям) трудящиеся в поте лица администраторы неизменно предпочитают, если только не тронуть их душу сооружением нового здания или гулом бурно изливающихся фондов, надежную тусклость ученой посредственности подозрительному блеску В.В.

Соловьи разливались вовсю, когда он наконец достиг баснословной и бесславной цели своей поездки. Как обычно, порыв животного воодушевления охватил его, едва автомобиль покатил по дубовой аллее, меж двух рядов статуй, взявших фаллосы «на караул». Всегда желанный гость с пятнадцатилетним стажем, он не потрудился «протелефонировать» (новый официальный термин) загодя. Свет прожектора хлестнул его по лицу: увы, он выбрал для приезда сюда «парадную» ночь.

Обычно члены клуба отправляли своих водителей на стоянку, специально выгороженную вблизи сторожки привратника, там имелась для прислуги приятная закусочная с подачей неалкогольных напитков и нескольких недорогих, домашнего покроя шлюх. Однако этой ночью огромные полицейские машины загромоздили отсеки гаража, выплеснувшись даже в ближнюю рощицу. Велев Кингсли немного обождать под дубами, Ван натянул бауту и отправился выяснить, в чем дело. Излюбленная, обнесенная стенами тропка вскоре вывела его к просторному лугу, бархатистым ковром поднимавшемуся к мызе. Приусадебный парк оказался ярко освещен и запружен людьми, словно Парк-авеню – сравнение, само попросившееся на язык, поскольку маскировка, к которой прибегли хитрые сыщики, сразу напомнила Вану родную страну. Кое-кого из них он знал в лицо – они толклись у отцовского клуба в Манхаттане всякий раз что добрый Гамалиил (так и не переизбранный после четвертого срока) задавал в нем неофициальный, отзывающий старческим слабоумием обед. Сыщики переоделись, как привыкли переодеваться продавцами грейпфрутов, чернокожими лотошниками с бананами и банджо, устарелыми и уж во всяком случае неуместными «писцами», которые стайками спешили к местам не вызывающей доверия службы, и перипатетическими русскими читателями газет, гипнотически замедляющими шаг, замирающими и вновь пускающимися в путь, держа перед собой раскрытые «Эстотские Вести». Ван вспомнил, что мистер Александер Скрипач, нынешний президент Соединенных Америк, полнокровный русский, прилетел в Англию повидать короля Виктора, и справедливо заключил, что оба отправились «к девочкам» и именно сюда. Комичность сыщицкой маскировки (быть может и неразличимой на американских тротуарах определенной эпохи, но едва ли уместной среди ярко освещенных изгородей Англии) умерила его разочарование, да и мысль о том, что ему пришлось бы разделять утехи двух исторических персонажей или довольствоваться отважноликими девами, которых они, слегка попользовавшись, отвергли, пронизала его дрожью.

Тут замотанная в простыню статуя вознамерилась стребовать с Вана пароль, но поскользнувшись на мраморном пьедестале, навзничь ухнула в папоротники. Игнорируя поверженного бога, Ван вернулся к еще урчащему «Джолс-джойсу». Багроволицый Кингсли, старый испытанный друг, предложил отвезти его в другой дом, расположенный в девяноста милях к северу, но Ван из принципа отказался и велел ему ехать в «Албанию».

5

3 июня, в пять часов пополудни, судно вышло из гавани Гавра, и вечером того же дня Ван погрузился на него в Олд-Хэнтспорте. Большую часть послеполуденного времени он провел, играя в теннис с Делорье, знаменитым тренером-негром, и теперь дремотно и вяло наблюдал, как у правого борта, на дальнем склоне носовой волны жар низкого солнца дробит в золотисто-зеленые глазки несколько пядей морского змея. Решив наконец уйти в каюту, он спустился на палубу первого класса, съел кусок натюрморта, расставленного в его гостиной, попробовал почитать в постели корректуру статьи, написанной им для сборника, издаваемого к восьмидесятилетию профессора Контркамоэнса, и махнув на все рукой, заснул. Около полуночи разыгралась буря, но несмотря на нырки и кряканье («Tobakoff» был судном старым, ожесточившимся), Ван спал крепко, и единственным откликом его сонного сознания стало видение водной павлиноглазки, медленно снижавшейся и вдруг проделавшей сальто на манер ныряющей чомги, – происходило это неподалеку от берега озера в древнем царстве Араров, носящего его имя. Пересмотрев яркий сон заново, Ван проследил его истоки до недавней своей поездки в Армению, где он охотился в обществе Армборо и на диво опытной и услужливой племянницы этого джентльмена. Он решил записать сон и с удивлением обнаружил, что все три карандаша не только покинули столик у кровати, но выстроились гуськом вдоль порога дальней, ведущей в смежную комнату двери, проделав в неуспешной попытке к бегству немалый путь по голубому ковру.

Стюард принес ему «континентальный» завтрак, судовую газету и список пассажиров первого класса. Из статьи «Туризм в Италии» Ван узнал, что некий крестьянин откопал в Домодоссоле кости и сбрую одного из слонов Ганнибала и что невдалеке от хребта Бокалетто двух американских психиатров (имена не указывались) постигла странная смерть: тот, что постарше, умер от сердечного приступа, а юный друг его покончил с собой. Поразмыслив над болезненным интересом «Тобакова» к итальянским горам, Ван вырезал заметку и взялся за перечень пассажиров (приятно увенчанный тем же гербом, что украшал писчую бумагу Кордулы), желая узнать, имеются ли на борту люди, которых придется в ближайшие несколько дней избегать. Список с готовностью выдал чету Робинзонов, Роберта и Ракель, спокон веку наводивших скуку на всю семью (Боб некоторое время назад подал в отставку, много лет прокомандовав одной из контор дяди Дана). Двигаясь дальше, взгляд его запнулся о доктора Ивана Вина и переполз к следующему имени. Что так стеснило его сердце? Почему он провел языком по своим полным губам? Пустые формулы, любезные чинным романистам прежних дней, полагавшим, будто они все объясняют.

Вода в его ванне качнулась, покосилась, подражая ярко-синим в белых пятнах неспешным качелям моря в иллюминаторе спальни. Он позвонил мисс Люсинде Вин, люкс которой находился точно над ним, в середине верхней палубы, однако там ее не было. В белом свитере-поло и затемненных очках он вышел на поиски. Ее не было и на увеселительной палубе, с которой Ван углядел внизу, на палубе открытой, другую, сидевшую в полотняном кресле рыжую девушку: она со страстной скоростью строчила письмо, и Ван подумал, что если б ему случилось когда-нибудь сменить тяжеловесную фактографию на легкую прозу, он бы заставил ревнивого мужа вникать сквозь бинокль с того места, где он ныне стоит, в эти излияния запретной любви.

На прогулочной палубе, где укутанные в одеяла старцы читали «Сольцмана», занявшего первую строчку в списке бестселлеров, и с предвкусительным бульканьем в животах дожидались одиннадцатичасового бульона, ее не было тоже. Он заглянул в гриль-бар и записал за собою столик на двоих. Приблизившись к стойке, он тепло поздоровался с лысым и толстым Тоби, служившим на «Королеве Гвиневере» в 1889-м и в 1890-м, и в 1891-м, когда она была еще незамужней женщиной, а он – мстительным дураком. Могли бы улепетнуть в Лопедузу, выдав себя за госпожу и господина Сарди или Дисар!

В конце концов он выследил свою полусестру на баке – опасно обворожительную в открытом, ярком платье, беседующую с побронзовевшими, но сильно сдавшими Робинзонами. Отбросив с лица летящие волосы, она повернулась к нему со смешанным выражением торжества и смущения, и вскоре они покинули Роберта и Ракель, сладко улыбавшихся им вослед, одинаково махавших ладошками – ей, ему, жизни, смерти, радостным прежним денечкам, когда Демон оплатил все игорные долги их сына, за несколько дней до того, как сын погиб, слету врезавшись во встречный автомобиль.

Она благодарно расправлялась с пожарской котлетой: он не укорил ее, выскочившую неизвестно откуда подобием трансцендентального (скорее, чем трансатлантического) зайца; спеша увидеться с ним, она позавтракала кое-как, да и пообедать вчера не успела. Ее, так любившую водный спорт, так наслаждавшуюся холмами и рытвинами моря, а во время полетов – взмывами и провалами, вдруг стало постыдно мутить на борту этого, первого в ее жизни лайнера; впрочем, Робинзоны дали ей волшебное снадобье, она проспала десять часов, все десять в объятиях Вана, и ныне надеялась, что им обоим удастся сохранить состояние сносного бодрствования, несмотря на оставленную лекарством пушистую ссадинку.

Вполне снисходительно он спросил, куда она, собственно, направляется.

В Ардис, с ним вместе, на веки вечные, с готовностью отвечала она. Дедушка Робинзон скончался в Аравии, дожив да ста тридцати одного года, так что у Вана еще целый век впереди, она выстроит для него в парке несколько павильонов, будет где разместить вереницу его гаремов, которые постепенно, один за другим, станут обращаться в дома престарелых дам, а там и в мавзолеи. Над кроватью милейшей Кордулы и Тобака, в каюте-люкс, которую она «выклянчила у них ровно за минуту», висит изображающая скачки картина, под которой написано «Билли Болт на Бледном Пламени», интересно, как она влияет на любовную жизнь Тобаков во время их морских путешествий? Ван прервал нервный лепет Люсетты, спросив, имеются ли на кранах ее ванны такие же надписи, как у него: «Домашний жар», «Соленый холод». Да, вскричала она, «Просоленная кожа», «Кожистый Сольцман», «Горячая горничная», «Коматозный капитан»!

Во второй половине дня они встретились снова.

В те послеполуденные часы 4 июня 1901 года, в Атлантике, на долготе Исландии и широте Ардиса, большинство пассажиров первого класса лайнера «Тобаков», похоже, не испытывало особой тяги к увеселеньям на вольном воздухе: жар кобальтового неба раз за разом прорывали ледяные порывы ветра, и акварельная влага старомодного плавательного бассейна мерно плескалась о зеленоватые плитки, однако Люсетта была девушкой закаленной, привычной к пронизывающим ветрам не меньше, чем к несносному солнцу. Весна в Фиальте и жгучий май Минотаоры, знаменитого искусственного острова, сообщили нектариновый тон ее членам, глянцевевшим, когда она намокала, и вновь обретавшим природную восковатость, едва ветерок осушал ее кожу. Пыланием скул и этим проблеском меди на лбу и на шее, под тесным резиновым чепчиком, Люсетта напоминала «Ангела в шеломе» с юконской иконы, волшебное воздействие которой, как сказывали, обращало малокровных белесых девиц в «конских детей» – конопатых и рыжих молодцев, отпрысков Солнечного Коня.

Поплавав, она вернулась к Вану, на открытую солнцу терраску и сказала:

– Ты даже представить себе не можешь, – («Я могу представить все что угодно», – настоял Ван), – хорошо, ты можешь представить, в каких ливнях лосьонов и реках кремов я омывалась – на укромных балконах или в уединенных приморских пещерах – прежде чем решиться подставить себя стихиям. Я всегда балансирую на узкой черте, отделяющей ожог от загара – между лобстером и Obst'ом, как выражается Херб, мой любимый художник, в изданном его последней герцогиней дневнике, который я нынче читаю, – чарующая мешанина из трех языков, я тебе дам почитать. Понимаешь, душка, я кажусь себе пегой мошенницей, если то немногое, что я скрываю на людях, отличается цветом от выставленного напоказ.

– Во время осмотра 1892 года мне показалось, что ты вся какая-то рыжая, – сказал Ван.

– Теперь я новехонькая, – прошептала она. – Прекрасная новая девушка. Наедине с тобой на брошенном корабле и у меня по крайности десять дней до следующих месячных. Я послала тебе в Кингстон дурацкую записку, просто так, на всякий случай, – вдруг тебя здесь не окажется.

В симметричных позах они полулежали лицом к лицу на краю бассейна, он подпирал голову правой рукой, она опиралась на локоть левой. Бридочка зеленого лифчика соскользнула с ее худого плеча, обнаружив капли и струйки воды у основанья соска. Пропасть шириною в несколько вершков отделяла его свитер от голой полоски ее живота, черную шерсть его плавок от ее зеленой и мокрой лобковой маски. Солнце переливалось на выступе тазовой косточки, затененный спуск вел к следу, оставленному пять лет назад аппэндектомией. Ее полуприкрытые веками глаза блуждали по Вану с тяжелой и тусклой жадностью – и что же, она права, они здесь, точно, одни, а он обладал Мэрион Армборо за спиной ее дядюшки в обстоятельствах куда более сложных, чего стоила одна вспархивающая, будто летучая рыбка, моторная лодка и гостеприимный хозяин с дробовиком, прислоненным вблизи штурвала. Безрадостно, он ощутил, как тяжко расправляется дородный змей вожделения; хмуро пожалел, что не умучил беса на «Вилле Венус». Он принял прикосновение ее незрячей руки, поползшей вверх по его бедру, и проклял природу, всадившую в промежность мужчины узловатое дерево, распираемое злой живицей. Внезапно Люсетта с негромким «merde»[283] отдернула руку. В Эдеме слишком много людей.

Чета полуголых, охваченных визгливым весельем детишек мчалась к бассейну. Следом неслась негритянская няня, сердито маша махонькими бюстодержателями. Из воды высунулась и всхрапнула только что народившаяся в ней лысая голова. Учитель плавания шагал от раздевальни. И в тот же миг высокое, великолепное существо с тонкими щиколками и отталкивающе мясистыми бедрами прошествовало мимо Винов, едва не наступив на усыпанную изумрудами сигаретницу Люсетты. Не считая золотистой ленточки и выцветшей гривы, ее длинная, зыбкая, бланжевая спина оставалась гола до самых верхушек неспешно и сочно переливавшихся полушарий, в попеременном движении выбивавшихся снизу из-под парчовой набедренной повязки. Перед тем как обогнуть закругленный угол и скрыться, тициановская титанша полуобернула к Вану загорелое лицо и поприветствовала его громким «хэллоу!».

– Кто сия пава? – пожелала узнать Люсетта.

– По-моему, она с тобой поздоровалась, – ответил Ван. – Лица я не разглядел, а зада что-то не припомню.

– Она улыбнулась тебе широкой, как джунгли, улыбкой, – сказала Люсетта, прилаживая зеленый шелом трогательно грациозными взмахами поднятых крыльев, трогательно полыхая рыжим опереньем подмышек.

– Пойдешь со мной, м-м? – предложила она, поднимаясь с матрасика.

Глядя на нее снизу вверх, он покачал головой.

– Ты восстаешь, – сказал он, – подобно Авроре.

– Его первый комплимент, – отметила Люсетта, слегка приподнимая лицо и как бы обращаясь к незримой наперснице.

Он надел темные очки и вгляделся в Люсетту, стоявшую на ныряльном трамплинчике, она изготовилась стрелой вонзиться в янтарь, и ребра ее, словно прутья клетки, облекли впавший на вздохе живот. Умственной сноской, которая может когда-нибудь пригодиться, мелькнула мысль: не влияют ли очки и иные зрительные приспособления, определенно извращающие наши понятия о «пространстве», также и на нашу манеру речи. Две весьма прилично сложенных девочки, няня, блудливый водяной, распорядитель бассейна, все уставились в одну с Ваном сторону.

– У меня готов второй комплимент, – сказал он, когда Люсетта вернулась. – Ты несравненная ныряльщица, я вхожу в воду с неопрятным шлепком.

– Зато ты быстрее плаваешь, – пожаловалась она, спуская бридочки с плеч и ничком вытягиваясь на матрасе. – By the way (между прочим), правда ли, что во времена Тобакова моряков не учили плавать, чтобы они при крушении корабля не погибали от нервного срыва?

– Рядовых матросов – возможно, – сказал Ван. – Когда корабль самого мичмана Тобакова затонул в Гавалулах, он преспокойно проплавал четыре часа, отпугивая акул обрывками старых песен и прочего в этом роде, пока его не подобрала рыбацкая лодка – одно из тех чудес, сколько я понимаю, которые требуют от всех сопричастных к ним лиц минимальной поддержки.

Демон, сообщила она, говорил ей в прошлом году на похоронах, что покупает на Гавалулах остров («Неисправимый мечтатель», – буркнул Ван). В Ницце он «лил слезы ручьем», но с еще пущей самозабвенностью рыдал в Валентине, на церемонии, которой бедная Марина тоже не смогла посетить. Венчание – православное, с твоего дозволения, – выглядело плохо разыгранным эпизодом из старого фильма, батюшка был гага, дьякон пьян, а сплошная белая вуаль Ады – это, может, и к счастью, – оказалась такой же непроницаемой для света, как траур вдовицы. Ван сказал, что не желает об этом слышать.

– Но ты просто должен, – возразила она, – if only because (хотя бы потому), что один из ее шаферов вдруг стал походить – бесстрастным профилем, надменностью позы (он поднимал тяжелый металлический венец слишком высоко, атлетически высоко, словно нарочно стараясь удержать его по возможности дальше от ее головы) – в совершенстве походить на тебя: бледный, плохо выбритый двойник, присланный тобою из мест, в которых ты тогда мыкался.

На Огненной Земле, в городишке со славным названьем Агония. Ощущение жути кольнуло Вана, вспомнившего, что когда он получил там свадебное приглашение (присланное по воздушной почте зловещей сестрой жениха), его потом несколько ночей преследовал сон, с каждым разом все более выцветавший (совсем как ее картина, которую он в позднейшую пору жизни выслеживал по жалким киношкам), в котором он держал этот венец над ее головой.

– Твой отец, – прибавила Люсетта, – заплатил фотографу из «Белладонны», чтобы тот сделал снимки, но, разумеется, истинная слава начинается лишь когда твое имя попадает в крестословицу этого журнала, а все мы знаем, что такого никогда не случится, никогда! Теперь ты меня ненавидишь?

– Нет, – сказал он, проводя ладонью по ее нагретой солнцем спине, нажимая на куприк, чтобы заставить кошку мурлыкать. – Увы, нет! Я вас люблю любовью брата и, может быть, еще сильней. Хочешь, я закажу чего-нибудь выпить?

– Хочу, чтобы ты продолжал, – пробормотала она, зарывшись носом в резиновую подушку.

– Лакей приближается. Что будем пить – «Гонолульца»?

– Его ты будешь пить с барышней Кондор (произнося первый слог несколько в нос), когда я уйду переодеваться. Ограничусь чаем. Не стоит мешать лекарство со спиртным. Нынче ночью мне придется снова принять пилюлю Робинзонов. Нынче ночью.

– Два чая, пожалуйста.

– И побольше сэндвичей, Джордж. С гусиной печенкой, с ветчиной, с чем угодно.

– Весьма дурная манера, – заметил Ван, – придумывать имя несчастному, который не может ответить: «Да, мадемуазель Кондор». Кстати, это лучший русско-французский каламбур, который мне доводилось слышать.

– Но его и правда зовут Джорджем. Он очень мило обошелся со мной вчера, когда меня вырвало прямо в чайной гостиной.

– От милых все мило, – пробормотал Ван.

– И старики Робинзоны тоже, – без особой связи продолжала она. – Много ли было шансов встретить их здесь, верно? Они так и ходят за мной хвостом с той минуты, как мы случайно уселись в поезде завтракать за один столик, и я поняла, кто это, но была уверена, что им не признать во мне толстенькой девочки, виденной году в восемьдесят восьмом не то шестом, однако они оказались гипнотически разговорчивыми старичками – надо же, а мы-то приняли вас за француженку, удивительно вкусный лосось, а в каком городе вы родились? – а я безвольной дурочкой, вот оно и пошло, цепляясь одно за другое. Молодых людей течение времени морочит не так сильно, как уже укоренившихся в старости, эти и сами не меняются, и к переменам в людях помоложе, которых давно не видали, привыкают с трудом.

– Очень умно, дорогая моя, – сказал Ван, – но только время само по себе и не движется, и не меняется.

– Да, время – это всегда я на твоих коленях и убегающая дорога. Дорога-то движется?

– Дорога движется.

Допив свой чай, Люсетта вдруг вспомнила, что ее ждет парикмахер, и убежала. Ван слущил с себя свитер и полежал задумавшись, вертя в пальцах усеянный зелеными камушками портсигарчик с пятью сигаретами «Лепестки роз», – он пытался проникнуться удовольствием от пыла платинового солнца в ореоле «фильм-колора», но каждое содрогание и воздымание судна лишь раздувало пламя злого соблазна.

Мгновенье спустя, словно она подглядывала за ним и знала, что он остался один, вновь объявилась «пава» – на сей раз с извинениями.

Вежливый Ван, поднявшись на ноги и очки подняв на чело, начал было и сам извиняться (за то, что ненамеренно ее обманул), но, успев сказать лишь несколько слов, взглянул ей в лицо и замолк, ошеломленный гротескной и грубой карикатурой незабываемых черт. Эта кожа мулатки, серебристо-светлые волосы, эти толстые багровые губищи перевоплощали в кривой негатив ее слоновую кость, ее вороную тьму, складку ее бледных уст.

– Мне сказали, – объясняла пава, – что мой близкий друг, Вивьен Вейль, котурей вузавей – entendu? – сбрил бороду, а он при этом становится очень похож на вас, ведь верно?

– Говоря логически, совсем не верно, мадам.

Одну кокетливую секунду она поколебалась, облизывая губы, соображая, что это – проявление грубости или изъявленье готовности, – и тут возвратилась за «лепестками» Люсетта.

– Увидимся апрей[284], – сказала мисс Кондор.

– Ты обманул меня, Ван. Все-таки это одна из твоих жутких баб!

– Клянусь, что вижу ее впервые, – сказал Ван. – Я бы не стал тебе врать.

– Ты столько врал мне, когда я была маленькой. Если ты и сейчас наврал, tu sais que j'en vais mourir.

– Ты обещала мне целый гарем, – мягко укорил ее Ван.

– Но не сегодня, не сегодня! Сегодня – святой день.

На месте щеки, которую он попытался поцеловать, оказались ее быстрые безумные губы.

– Зайди посмотреть мою каюту, – взмолилась она, когда Ван оттолкнул ее с пружинистой силой, как бы заимствованной у животного отклика его тела на жар ее языка и губ. – Я просто обязана показать тебе их подушки и пианино. Там из каждого ящика пахнет Кордулой. Умоляю тебя!

– Поторопись, – сказал Ван. – Ты не имеешь права так меня возбуждать. Будешь плохо себя вести, найму в охранницы мисс Кондор. Мы обедаем в семь пятнадцать.

У себя в спальне он обнаружил несколько запоздалое приглашение отобедать за столом капитана. Приглашение распространялось на доктора и госпожу Иван Вин. Он уже плыл однажды на этом судне, между двумя рейсами «Королевы», и запомнил капитана Коули как скучного невежду.

Вызвав стюарда, он карандашом нацарапал на приглашении: «подобной пары не существует» и велел отнести его назад. Минут двадцать он промаялся в ванне. Он старался сосредоточиться на чем-нибудь, на чем угодно, кроме тела истеричной девственницы. Он обнаружил в корректуре предательский пропуск, целая строчка оказалась в бегах, причем пострадавший абзац представлялся механическому читателю – вполне благополучным, поскольку оборванному концу одного предложения и началу (со строчной буквы) другого, теперь соседствующим, удалось воссоздать синтаксически правильный переход, которого Ван, в нынешнем плачевно плотском его состоянии, нипочем бы не углядел, если б не вспомнил (и типоскрипт воспоминания не подтвердил), что здесь должна стоять довольно уместная, в рассуждении теперешних обстоятельств, цитата: «Insiste, anime meus, et adtende fortiter» (мужайся, душа моя, и трудись неустанно).

– Ты уверена, что не хочешь перейти в ресторан? – спросил он, когда Люсетта, выглядевшая в коротком вечернем платье еще голее, чем в «бибикни», встретилась с ним у дверей гриль-бара. – Там масса людей, веселье рекой, и джаз-банд онанирует. Нет?

Люсетта нежно качнула украшенной драгоценностями головкой.

Они ели огромных, сочных «креветок гру-гру» (желтых личинок пальмового долгоносика) и зажаренного на вертеле медвежонка a la Tobakoff. Занято было не более полудюжины столов, и кабы не противная дрожь судовой машины, не замеченная ими за завтраком, все казалось бы тихим, уютным и славным. Воспользовавшись ее странной скованностью, он в подробностях рассказал ей об осязающем карандаши Мальдуне, а также о наблюдаемом в Кингстоне казусе заболевании глоссолалией, которой страдает юконская женщина, говорящая на нескольких похожих на славянские языках, быть может, и существующих на Терре, но никак не в Эстотии. Увы, совсем иной казус (с русско-французским каламбуром на cas[285]) настойчиво требовал рассмотрения на дословесном уровне.

Она задавала вопросы с газельей готовностью милой студенточки, однако даже если б профессор не обладал глубокими научными знаниями, он все равно заметил бы, что чарующее смущенье Люсетты и опушившие ее голос низкие нотки не менее искусственны, чем недавняя послеполуденная приподнятость ее повадки. На самом деле ее раздирала душевная смута, одолеть которую ей помогало лишь героическое самообладание американской аристократки. Люсетта давно уж невесть по какой причине уверовала, что, принудив переспать с нею, хотя бы единожды, мужчину, нелепо, но непоправимо любимого ею, она сможет при чудодейственном сотрудничестве естества – преобразовать краткий миг осязательного контакта в вечную духовную связь; но сознавала она и то, что если этого не случится в первую ночь, их отношения вновь соскользнут к изнурительным, безнадежным, безнадежно привычным формам взаимных подтруниваний с безусловно подразумеваемой, но, как и прежде, мучительной эротической подоплекой. Ван понимал ее состояние или по крайней мере верил – верил, терзаясь отчаяньем, что понимал его – задним числом, ко времени, когда никаких целительных средств, кроме елея атлантической прозы доктора Генри, уже не отыскивалось в домашней аптечке с хлопающей дверцей и вечно вываливающейся зубной щеткой.

Мрачно взирая на ее худые, голые плечи, такие подвижные и растяжимые, что оставалось только гадать, не способна ль она скрестить их перед собой наподобие стилизованных ангельских крыльев, Ван предавался низменным мыслям о том, что ему, если он останется верным внутренним правилам чести, предстоит вынести пять дней распаленных терзаний – не потому лишь, что она прелестна и ни на кого не похожа, но и потому, что он никогда не мог протянуть без женщины больше двух суток. Он боялся как раз того, чего она так сильно желала: что стоит ему вкусить от Люсеттиной раны и ощутить ее хватку, как он обратится в ее ненасытного пленника на недели, возможно, на месяцы, а то и на дольший срок, за которым неизбежно последует резкий разрыв, и уже никогда не позволит новой надежде и старому отчаянию уравновесить друг дружку. Но самое худшее – сознавая свое влечение к больному ребенку и стыдясь его, он ощущал, в темном извороте первобытных порывов, как этот стыд обостряет влечение.

Подали густой, сладкий турецкий кофе, и Ван воровато взглянул на часы, пытаясь выяснить – что? Долго ли еще он сможет сносить пытку самообуздания? Скоро ли состоится некое событие, скажем, соревнование в бальных танцах? Ее возраст? (Люсинде Вин, если обратить вспять человеческое «течение времени», исполнилось от роду пять часов.)

Она выглядела так трогательно, что, выходя из гриль-бара, Ван против собственной воли, – ибо чувственность есть лучшая закваска роковых ошибок, – погладил ее по глянцевитому молодому плечу, на миг, на счастливейший миг ее жизни заключив в полость ладони гладкое, будто шарик для бильбоке, скругление. Она шла впереди, с такой остротой ощущая на себе его взгляд, словно ей только что вручили награду «за грацию». Платье ее он мог описать лишь как нечто килеперое (если у страусов бывают медные кудри), подчеркивающее непринужденность походки, длину ниноновых ног. Говоря объективно, она была элегантней своей «единоматочной» сестры. Люсетта, минующая сходные трапы, поперек которых русские матросы (одобрительно поглядывая на красивую пару, говорящую на их несравненном языке) торопливо крепили бархатные канаты, Люсетта, шагающая по палубе, напоминала некое акробатическое существо, не восприимчивое к волнению моря. Ван с благородным неудовольствием видел, что ее легко склоненная голова, черные крылья и вольная поступь приковывают к себе не только невинные синие взоры, но и нескромные взгляды пассажиров попохотливее. Он громко объявил, что следующий наглец получит пощечину, и с потешной свирепостью взмахнув рукой, невольно отступил и запнулся о сложенное палубное кресло (на свой скромный манер он тоже прокручивал вспять ленту времени), исторгнув из Люсетты отрывистый смешок. В приливе счастья, наслаждаясь шампанским всплеском его галантности, она повела Вана прочь от пригрезившихся обожателей, к лифту.

Они без особого интереса осмотрели выставленные в стеклянной витринке товары для сибаритов. Люсетта усмехнулась при виде расшитого золотой нитью купальника. Вана озадачило присутствие наездницкого хлыста и ледоруба. Полдюжины экземпляров «Сольцмана» в лоснистых суперобложках внушительной грудой возвышались между портретом красивого, вдумчивого, ныне совсем забытого автора и букетом иммортелей в вазе эпохи Минго-Бинго.

Крепко держась за красный канат, Ван вошел за Люсеттой в салон.

– Кого она так напоминает? – спросила Люсетта. – En laid et en lard?

– Не знаю, – солгал он. – Кого?

– Неважно, – сказала она. – Этой ночью ты мой. Мой, мой и мой!

Она цитировала Киплинга – ту же фразу, которой Ада обыкновенно приветствовала Така. Ван огляделся, ища соломинку, в которую удастся вцепиться, купив минуту прокрустовой отсрочки.

– Ну пожалуйста, – сказала она. – Я устала ходить, я хрупкая, хворая, я ненавижу шторма, давай ляжем в постель!

– О, взгляни-ка! – воскликнул он, ткнув пальцем в афишку. – Они тут показывают нечто под названием «Последний порыв Дон Гуана». Предварительный просмотр и только для взрослых. Злободневный «Тобаков»!

– Чистой воды занудство, как пить дать – сказала Люси (Houssaie School, 1890), но Ван уже отвел закрывавшие вход драпри.

Они вошли в самом начале посвященной круизу в Гренландию вступительной короткометражки – бурное море на лубочном техниколоре. Никакого интереса путешествие не представляло, поскольку их «Тобаков» в Годхавн заходить не собирался; сверх того, кинозал раскачивался совсем в ином ритме, чем изумрудно-кобальтовые валы на экране. Не диво, что было в нем emptovato, как выразилась Люсетта, добавившая, что жизнью обязана Робинзонам, снабдившим ее вчера патрончиком с пилюлями «Вечный покой».

– Хочешь одну? По одной в день и «no shah»[286] переносится с легкостью. Каламбур. Их можно жевать, они сладкие.

– Роскошное название. Нет, спасибо, сладость моя. Да у тебя только пять и осталось.

– Не беспокойся, я уже все обдумала. Возможно, дней будет не пять, а меньше.

– Вообще-то больше, но не важно. Наши мерки времени лишены смысла; самые точные часы – не более чем шутка; вот подожди, ты еще сможешь когда-нибудь прочитать об этом.

– А может, и не смогу. Вдруг мне не хватит терпения? Та поденщица так и не смогла дочитать до конца ладонь Леонардо. Возможно, и я засну, не добравшись до конца твоей следующей книги.

– Это сказочка для начинающих живописцев, – сказал Ван.

– Ну вот и последний айсберг, по музыке чувствую. Пойдем, Ван! Очень тебе нужен Гуль в роли Гуана.

В темноте она касалась губами его щеки, она сжимала его руку, целовала костяшки, и он вдруг подумал: в конце концов, почему бы и нет? Сегодня? Сегодня.

Он упивался ее нетерпением, глупец, он позволял этому нетерпению будоражить его, идиот, он шептал, раздувая новое, вольное, абрикосовое пламя предвкушения:

– Если будешь хорошей девочкой, мы немного выпьем в полночь у меня в гостиной.

Начался фильм. Три главные роли – изможденного Дон Гуана, толстобрюхого Лепорелло верхом на ослике и не слишком неотразимую, явственно сорокалетнюю Дону Анну – играли завзятые звезды, «полупробы» которых мелькнули в кратком вступлении. Вопреки ожиданиям, фильм оказался сносным.

По пути к далекому замку, в котором своенравная дама, обязанная вдовством его шпаге, наконец-то пообещала подарить ему долгую ночь любви в ее холодной и чистой спальне, стареющий распутник пестует свою мужскую силу, отвергая домогательства череды дюжих красоток. Встречная гитана предсказывает хмурому кавалеру, что, не добравшись до замка, он увязнет в коварных сетях ее сестры Долорес, маленькой плясуньи (выкраденной, как еще предстояло доказать судебным порядком, из повестушки Осберха). Она предсказала нечто и Вану, ибо еще до того, как Долорес вышла из циркового шатра, чтобы напоить Гуанова коня, Ван понял, кого он увидит.

В волшебных лучах камеры, в управляемом бреду балетной грации десять лет жизни спали с нее и улетели прочь, она вновь стала девочкой в панталончиках (qui n'en porte pas[287], как пошутил он однажды, желая позлить гувернантку ошибочным переводом некоего выдуманного француза: памятный пустяк, который вторгся в холод его нынешних чувств с саднящей тупостью бестолкового чужеземца, спрашивающего у погруженного в подглядывание любителя непристойных зрелищ дорогу в лабиринте помойных проулков).

Люсетта узнала Аду три-четыре секунды спустя и сразу вцепилась в его запястье:

– Какой ужас! Я так и знала. Это она! Пойдем, прошу тебя, пойдем! Ты не должен смотреть, как она позорит себя. Как она кошмарно накрашена, какие детские, неумелые жесты...

– Погоди минуту, – сказал Ван.

Ужас? Позор? Она была самим совершенством, странно и пронзительно привычным. Некое мановение искусства, волхвование случая обратили три отведенных ей эпизода в исчерпывающий инвентарь ее обликов 1884-го, 1888-го и 1892-го годов.

«Гитаночка» склонялась над живым столом, образованным услужливой спиной Лепорелло, чтобы набросать на куске пергамента грубую карту, показывающую дорогу к замку. Шея ее белела меж черных волос, разделенных подвижным плечом. Это была уже не чья-то Долорес, но девочка, взбалтывающая кисточкой краску, замешанную на крови Вана, и замок Доны Анны обратился в болотный цветок.

Дон Гуан скачет мимо трех мельниц, черно кружащих на зловещем закате, и спасает Долорес от мельника, обвинившего ее в краже пригоршни муки и порвавшего ее скудное платье. Одышливый, но по-прежнему галантный Гуан переносит Долорес через ручей (голые пальчики ее ног акробатически щекочут ему щеку) и опускает стойком на траву посреди оливковой рощи. Они застывают лицом к лицу. Она сладострастно поглаживает усыпанную дорогими каменьями головку на эфесе его шпаги, проводит твердым девичьим животом по его расшитым золотом бедрам, и вдруг гримаса преждевременного содрагания искажает выразительные черты несчастного Дона. Он гневно размыкает ее объятия и, чуть пошатываясь, бредет к своему жеребцу.

Ван, впрочем, лишь много позже понял (когда увидел фильм целиком пришлось увидеть, а потом пересматривать снова и снова, вплоть до грустного и гротескного завершения в замке Доны Анны), что в этом по видимости случайном объятии и состояла месть Каменного Рогоносца. Потрясенный сверх всякой меры Ван решил уйти еще до того, как поблекла сцена в оливковой роще. Именно тут три каменноликие старые дамы, выразили картине неодобрение, встав и в три отрывистых шарка миновав Люсетту (достаточно худенькую, чтобы остаться сидеть) и Вана (поднявшегося). Одновременно обнаружилось, что давно забытая чета Робинзонов, до этой минуты отделенная от Люсетты тройкой старух, перебирается теперь к ней поближе. Сияя и расплываясь в благожелательных, смущенных улыбках, они бочком переплюхнулись ближе к Люсетте, повернувшейся к ним с последним, последним, последним даром неколебимой учтивости, бывшей сильнее крушения и смерти. Лучась морщинами, они уже протянули над нею к Вану дрожащие пальцы, но он, воспользовавшись их вторжением, пробормотал юмористическое извинение незадачливого мореплавателя и покинул кромешно кренящийся кинозал.

Совершив череду шестидесятилетней давности движений, которые я теперь могу истолочь в ничто, лишь корпя над вереницею слов, пока не явится верный ритм, я, Ван, возвратился в мою ванную комнату, захлопнул дверь (которая сразу же приотворилась, но погодя все же закрылась по собственной воле) и, прибегнув к временному успокоительному, далеко не столь неестественному, как то, до которого додумался отец Сергий (оттяпавший себе не ту конечность в известном анекдоте графа Толстого), решительно избавился от блудливого бремени, чего ему не приходилось делать вот уж семнадцать лет. И как печально, как знаменательно то, что картина, высветившаяся на экране его исступления, пока незапираемая дверь вновь растворялась движеньем глухого, отводящего от уха сложенную чашкой ладонь, содержала не свежий, более чем уместный образ Люсетты, а невытравимое видение голой шеи, и раздельного потока черных волос, и акварельной кисти с багровым кончиком.

Затем, для пущей надежности, он повторил неприятное, но необходимое действо.

Теперь он взирал на положение бесстрастно и сознавал, что правильно поступил, улегшись в постель и выключив «эктрический» свет (суррогат, исподтишка опять проползающий во все языки). Синеватый призрак комнаты постепенно расставлял самое себя по местам, пока глаза Вана свыкались с темнотой. Он с гордостью думал о том, как сильна его воля. Он приветствовал тупую боль в изнуренном корне своего естества. Он приветствовал мысль, представившуюся вдруг, пока медленно расширялся проем ведущей в гостиную двери, такой абсолютно истинной, новой, злостно реальной, – мысль, что завтра утром (до которого ныне в самом крайнем и самом лучшем случае семьдесят лет) он объяснит Люсетте как философ и брат другой девушки, что понимает, до чего это мучительно и нелепо – поставить все свое духовное благополучие в зависимость от одной-единственной телесной причуды, что его плачевные обстоятельства во многом схожи с ее, но он все же нашел в себе силы жить и работать, а не чахнуть из-за того, что он отказался загубить ее жизнь краткой любовной связью, что Ада была совершенным ребенком. На этом пункте поверхность логики подернуло зыбью сна, но дребезжание телефона вышвырнуло его в полную ясность сознания. Штуковина эта, показалось ему, приседала, натужась, перед каждым новым выплеском звона, и поначалу он решил предоставить ей голосить сколько заблагорассудится. Однако нервы его спасовали перед неотвязным призывом, и он сорвал с аппарата трубку.

Разумеется, он был нравственно прав, прибегнув к первому же предлогу, позволявшему не пустить ее в свою постель; однако как джентльмен и художник он сознавал и то, что в нескольких произнесенных им жалких словах сквозила жестокость и пошлость, и Люсетта приняла их на веру лишь потому, что не видела в нем ни того ни другого.

– Можно придти теперь? – спросила Люсетта.

– Я не один, – ответил Ван.

Недолгое молчание; потом она повесила трубку.

После его постыдного бегства она осталась зажатой между уютными Робинзонами (Ракель, взмахнув объемистой сумочкой, немедля протиснулась на покинутое Ваном место, а Боб передвинулся на ее сиденье). Из-за своего рода pudeur она не стала говорить им, что сумевшая получить небольшую, но не лишенную значения роль роковой цыганки актриса (затейливо и мимолетно обозначенная как «Тереза Зегрис» в «восходящем» перечне исполнителей, мелькнувшем в конце картины), это не кто иная как бледная гимназисточка, которую они могли видеть в Ладоре. Они пригласили Люсетту выпить с ними прозелитами трезвости – «коки» у них в каюте, маленькой, душной, дурно изолированной, здесь различалось каждое слово, каждый взвизг двух детей, которых укладывала в постель бессловесная, томимая тошнотою нянька, уже так поздно, так поздно – нет, не дети, но, скорее всего, страшно юные, страшно разочарованные новобрачные.

– Мы понимаем, – говорил Роберт Робинзон, направляясь за новой порцией к портативному холодильнику, – мы прекрасно понимаем, что доктор Вин глубоко погружен в свою inter resting работу, – я и сам временами жалею, что ушел на покой, – но не думаете ли вы, Люси, prosit!, что он мог бы принять предложение пообедать завтра с вами, с нами и, может быть, еще с одной парой, знакомство с которой доставит ему немалое удовольствие? Что если миссис Робинзон пошлет ему формальное приглашение? Возможно, и вы его подпишете?

– Не знаю, я очень устала, – сказала она, – и качка все сильнее. Я, пожалуй, залезу в свою нору и приму ваш «Вечный покой». Да, конечно, давайте пообедаем все вместе. Спасибо за дивное холодное питье, оно очень мне помогло.

Положив перламутровую трубку, она переоделась в черные брючки и лимонную рубашку (приготовленные на завтра); тщетно поискала листок простой бумаги, без короны или каравеллы; вырвала из «Дневника» Херба форзацный лист и попыталась придумать нечто забавное, безобидное и блестящее, способное украсить последнюю записку самоубийцы. Однако, обдумывая все наперед, про записку-то она и забыла и потому разорвала пустую жизнь надвое и спустила половинки в ватер-клозет; затем налила себе из намертво закрепленного графина стакан мертвой воды, проглотила одну за другой четыре зеленые пилюли и, перекатывая во рту пятую, отправилась к лифту, в один щелчок взлетевшему от ее трехкомнатой каюты к выстланному красным ковром бару на прогулочной палубе. Здесь двое похожих на слизняков молодых людей уже сползали с красных грибовидных стульев у стойки, и один сказал другому, когда оба пошли к дверям: «Можешь дурачить его лордство, дорогуша, но не меня, со мной не пройдет».

Она опрокинула в себя «казацкую стопочку» водки «Класс» отвратительного, вульгарного, но сильнодействующего зелья; за ней вторую; и еле справилась с третьей, потому что голова ее уже бешено поплыла куда-то. Плыви, как бешеный, Тобакович, а то акулы сожрут!

Сумочки с ней не было. Роясь по карманам рубашки в поисках блудной банкноты, она едва не свалилась с дурацкого выпуклого сиденья.

– Спатиньки, – с отеческой улыбкой, принятой ею за плотоядный оскал, сказал бармен Тоби.

– В постельку пора, барышня, – повторил он и похлопал ее по голой руке.

Люсетта отшатнулась и заставила себя выговорить отчетливо и надменно:

– Мистер Вин, мой кузен, заплатит завтра и заодно вобьет тебе в глотку твои вставные зубы.

Шесть, семь, – нет, больше, почти десять ступенек наверх. Dix marches[288]. Ноги, руки. Dimanche. Dejeneur sur l'herbe. Tout le monde pue. Ma belle-mere avale son ratelier. Sa petite chenne, перетрудившись, дважды рыгает и мирно блюет, розовый пудинг на пикниковой nappe[289]. Apres quoi, ковыляет прочь. Вот так ступенечки.

Ей приходилось тянуть себя кверху, цепляясь за поручни. Она продвигалась рывками, будто калека. Добравшись до открытой палубы, она ощутила слитный напор черной ночи и движение своего случайного дома, который ей вот-вот предстояло покинуть.

Хотя Люсетта никогда еще не умирала – нет, Виолета, не «умирала» и не «мыряла» – не ныряла с такой высоты, среди такого беспорядка теней и трепетных отражений, она почти беззвучно вошла в волну, вставшую ей навстречу. Совершенство ее конца оказалось подпорченным тем, что она в один инстинктивный мах вылетела на поверхность – вместо того чтобы отдаться под водой наркотической неге, как и было ею задумано в последнюю ночь на берегу – на случай, если дело дойдет до этого. Глупая девочка не отрепетировала технику самоубийства, чем ежедневно занимаются, скажем, парашютисты, окунаясь в стихию другой главы. Из-за буйства валов, из-за незнания, куда ей вглядываться сквозь брызги и тьму, из-за собственных обращавшихся в щупальца – п-а-л-ь-ц-а – волос она не могла различить огней лайнера, легко рождаемой воображением многоочитой глыбы, мощно удаляющейся в безжалостном торжестве. Ну вот, потерял следующую запись.

Ага, нашел.

Столь же безжалостно и темно было небо, – ее тело, голова и в особенности эти чертовы, исстрадавшиеся от жажды брючки, впивали Oceanus Nox – латиницей, эн-оу-экс. При каждом всплеске холодной и бурной соленой стихии в ней поднималась анисовая тошнота, руки и шею окатывало, ладно, пусть будет охватывало, все возраставшее оцепенение. Постепенно теряя собственный след, она подумала, что стоит, пожалуй, осведомить череду удаляющихся Люсетт – объяснить им, проплывающим мимо вереницей образов в волшебном кристалле, – что смерть сводится, в сущности. лишь к более полному ассортименту бесконечных долей одиночества.

Она не увидела – чего мы, размышляя о ней, столь страшились – как вся ее жизнь в единый миг пронеслась перед нею: любимая куколка из красного каучука так и осталась безмятежно догнивать меж измоденей на берегу не доставшегося аналистам ручья, – только разрозненные детали являлись ей, пока она плавала, подобно любительскому Тобакову, в круге краткой паники и немилосердного онемения. Она увидела пару новых, подбитых беличьим мехом спальных туфелек, которые забыла уложить Бриджитт; увидела Вана, вытирающего, прежде чем ответить, рот и, все еще медля с ответом, бросающего салфетку на стол, из-за которого она с ним встает; увидела девочку с длинными черными волосами, резво склоняющуюся, чтобы потрепать мимоходом таксика в полуразодранном венке.

Ярко освещенную лодку спустили с не столь уж и далеко отошедшего судна – Ван, учитель плавания и Тоби в клеенчатом балахоне сидели в ней между иных вероятных спасителей; но к этому времени уже немало воды протекло мимо нее, и Люсетта устала ждать. Затем ночь наполнилась рокотом старого, но все еще крепкого вертолета. Его дотошному лучу удалось отыскать лишь темную голову Вана, который, выпав из лодки, когда та шарахнулась от своей же внезапной тени, выкрикивал имя утопленницы, выпрыгивая из черных, подернутых пеной, взбаламученных вод.

6

Папа,

прилагаю не требующее пояснений письмо, пожалуйста, прочти его и, если оно не вызовет у тебя возражений, перешли госпоже Виноземцевой, адрес которой мне неизвестен. К твоему сведенью сообщаю, – хоть это вряд ли имеет сейчас значение, – что вопреки намекам, содержащимся в «отчете» о трагедии, сочиненном неким пакостным идиотом, до которого мне еще не удалось добраться, Люсетта никогда не была моей любовницей.

Я слышал, что в следующем месяце ты вернешься с Востока. Если захочешь повидаться со мной, распорядись, чтобы твоя нынешняя секретарша позвонила ко мне в Кингстон.

Ада,

я хочу подправить и расширить рассказ о ее смерти, напечатанный здесь еще до моего появления. Мы не «путешествовали вместе». Мы взошли на судно в разных портах, я не знал, что она на борту. Отношения наши остались такими, какими были всегда. Весь следующий день (4 июня), не считая пары часов перед обедом, я провел с ней. Мы нежились под солнцем. Она радовалась бодрящему бризу и искристому рассолу бассейна. Она старательно разыгрывала беспечность, но я понимал, что с ней что-то не так. Внушенную ею самой себе романтическую привязанность, безрассудное ослепление, столь ею лелеемое, невозможно было разрушить никакими доводами рассудка. В довершение всего, на сцене объявился вдруг некто, с кем ей невозможно было тягаться. Робинзоны, Роберт и Ракель, которые, как я знаю, собирались писать к вам через отца, были предпоследними, с кем она говорила той ночью. Последним стал бармен. Встревоженный ее поведением, он вышел за ней на палубу и видел, как она прыгнула, но помешать не успел.

Думаю, всякий, кто испытал такую утрату, неизбежно начинает трястись над каждой подробностью, каждой щелкнувшей пружинкой, каждой нитью, которая выпросталась из обмахрившейся ткани в самый канун события. Я просидел рядом с ней большую часть фильма «Испанские замки» (или что-то подобное), и решился оставить ее на попечение Робинзонов, которых мы встретили в судовом кинозале, как раз в ту минуту, когда главному негодяю и распутнику указывали дорогу в последний из них. Я лег спать – меня подняли около часу ночи по «mariTime»[290], через несколько мгновений после ее прыжка за борт. Попытки спасти ее производились с разумным размахом, но в конце концов, по прошествии часа, заполненного надеждами и неразберихой, капитану пришлось принять ужасное решение о продолжении пути. Окажись он достаточно продажен, он и сейчас бы еще кружил в том страшном месте.

Как психолог, я сознаю беспочвенность рассуждений о том, утонула ли бы в конце концов Офелия (даже без помощи коварного сучка) или не утонула, даже если бы вышла замуж за своего Вольтиманда. Безличное мое мнение сводится к тому, что если бы В. любил ее, она, седая и смиренная, померла бы в своей постели; но поскольку на деле он не любил бедную, отчаявшуюся девственницу и поскольку никакие плотские ласки не могли и не могут сойти за подлинную любовь, и поскольку, сверх всего, роковая андалузийская девочка, объявившаяся, повторяю, на сцене, оказалась незабываемой, я, дорогая Ада и дорогой Андрей, невольно прихожу к заключению, что как бы несчастный человек ни изощрялся в выдумках, она бы так или иначе покончила собой. В мирах иных, куда более нравственных, чем эта гранула грязи, возможно, существуют сдерживающие начала, принципы, трансцендентальные утешения, и даже некая гордость за то, что ты осчастливил человека, которого в сущности не любишь, но на этой планете Люсетты обречены.

Кое-какие принадлежавшие ей ничтожные мелочи – сигаретницу, тюлевое вечернее платье, книгу с загнутым на французском пикнике уголком страницы пришлось истребить, потому что они на меня неотрывно глазели. Остаюсь вашим покорным слугой.

Сын,

я точка в точку исполнил инструкции, данные тобою касательно того письма. Эпистолярный твой слог настолько заковырист, что я заподозрил бы наличие скрытого кода, когда бы не знал, что ты принадлежишь к Декадентской школе письма – за компанию со старым прокудой Львом и чахоточным Антоном. Мне решительно наплевать, спал ли ты или не спал с Люсеттой; однако я знаю от Дороти Виноземцевой, что бедняжка была в тебя влюблена. Виденным вами фильмом был, вне всяких сомнений, «Последний порыв Дон Гуана», в котором Ада и вправду играет (и превосходно играет) молодую испанку. Над карьерой бедной девочки тяготеют какие-то злые чары. После выхода фильма Говард Гуль стал жаловаться, что его заставили играть невозможную помесь двух Донов, что поначалу Южлик (постановщик) намеревался взять за основу своей «фантазии» кустарный роман Сервантеса, что кой-какие клочья исходного сценария пристали, будто комки грязной шерсти, к теме финала, и что если как следует вникнуть в звуковой ряд, то можно расслышать, как во время сцены в таверне один из кутил дважды называет Гуля «Кишотиком». Гулю удалось скупить и уничтожить немало копий, а тем временем на другие наложили запрет адвокаты писателя Осберха, объявившего, будто вся роль «гитаночки» украдена из какой-то его стряпни. В результате купить бобину с фильмом стало невозможно, он истаял, как дым в поговорке, успев только потерпеть неудачу на захолустных экранах. Приезжай пообедать у меня 10 июля. Фрак обязателен.

Cher ami,

Nous fumes, mon mari et moi, profondement bouleverses par l'effroyable nouvelle. C'est a moi – et je m'en souviendrai toujours! – que presqu'a la veille de sa mort cette pauvre fille s'est adressee pour arranger les choses sur le Tobakoff qui est toujours bonde, et que desormais je ne prendrai plus, par un peu de superstition et beaucoup de sympathie pour la douce, la tendre Lucette. J'etais si heureuse de faire mon possible, car quelqu'un m'avait dit que vous aussi y seriez; d'ailleurs, elle m'en a parle elle-meme: elle semblait tellement joyeuse de passer quelques jours sur le 'pont des gaillards' avec son cher cousin! La psychologie du suicide est un mystere que nal savant ne peut expliquer.

Je n'ai jamais verse tant le larmes, la plume m'en tombe des doigts. Nous revenons a Malbrook vers la mi-aout. Bien a vous,

Cordula de Prey-Tobak

Ван,

мы с Андреем глубоко тронуты дополнительными сведениями, которые ты сообщил нам в своем дорогом (т.е. лишенном нужного количества марок) письме. Мы уже получили через господина Громбчевского весточку от Робинзонов, которые никак не простят себе, бедные, добронамеренные друзья, что снабдили ее тем лекарством от морской болезни, чрезмерная доза которого, да еще в сочетании с вином, должно быть, пагубно сказалась на ее способности выжить, – если она все же передумала, оказавшись в холодной воде. Не могу тебе выразить, дорогой Ван, как я несчастна, тем более что в садах Ардиса мы и помыслить не могли, будто на свете существует такие беды.

Единственная любовь моя,

этого письма я никогда не отправлю. Оно останется лежать в стальном ящике, закопанном под кипарисом на вилле «Армина», и когда через полтысячи лет его по случайности обнаружат, никто не узнает, кем оно написано и кому предназначалось. Я и не написал бы его, не окажись твоя последняя строчка воплем твоего отчаяния и моего торжества. Должно быть бремя этого восторга... [Когда в 1928-м ящик вырыли, остаток предложения оказался загублен ржавым пятном. Далее в письме говорится]: ... обратно в Штаты, я погрузился в изыскания редкостного свойства. На Манхаттане, в Кингстоне, в Ладоре, в дюжинах иных городов я из кинотеатра в кинотеатр преследовал картину, которую я не [слово совершенно выцвело] на судне, каждый раз открывая в твоей игре новые приемы упоительной пытки, новые конвульсии красоты. Эта [неразборчиво] представляет собою исчерпывающее опровержение мерзких снимков мерзкого Кима. Артистически (и ардистически) говоря, лучший момент фильма – один из самых последних, когда ты босиком преследуешь Дона, который шагает мраморной галереей навстречу своей судьбе – к эшафоту укрытой черными занавесями постели Доны Анны, вокруг которой ты, моя бабочка-зегрис, порхаешь, поправляя смешно обвисшую свечку, шепча сладкие, но тщетные наставления на ухо нахмуренной даме, и затем, заглянув поверх мавританской ширмы, заливаешься таким искренним смехом, беспомощным и прелестным, что остается только гадать, способно ли какое бы то ни было искусство обойтись без этого эротического задыхания хохочущей гимназистки. И подумать только, моя испанская зорька, что все твое волшебное резвление уложилось, по секундомеру, в одиннадцать минут – латками двух-трехминутных сцен!

Увы, наступила ночь, когда в унылом околотке мастерских и захудалых притонов я в самый последний раз, и то лишь наполовину, поскольку на сцене совращения пленка пошла черными морщинами и увяла, смог увидеть [остаток письма поврежден].

7

Он приветствовал зарю нового века, века мира и процветания (больше половины которого мы с Адой к настоящему времени уже увидели), начав вторую свою философскую сказку, «обличение пространства» (так и не законченное, но образовавшее – в зеркальце заднего вида – предисловие к «Ткани Времени»). Часть этого трактата, пожалуй, несколько вычурная, но звучная и язвительная, появилась в первом номере (январь 1904-го) знаменитого ныне американского ежемесячника «The Artisan» («Мастеровой»), а комментарий к опубликованному отрывку сохранился в одном из трагически сухих писем (только оно и уцелело, прочие уничтожены), которые сестра время от времени присылала ему обычной почтой. Худо-бедно, но после обмена посланиями, вызванного смертью Люсетты, они стали переписываться, не таясь, – with the tacit sanction of Demon (с молчаливого согласия Демона):

- And o'er the summits of the Tacit

- He, banned from Paradise, flew on:

- Beneath him, like a brilliant's facet,

- Mount Peck with snows eternal shone.[291]

И то сказать, затянувшееся неведение о жизни друг дружки могло показаться куда подозрительнее писем, подобных нижеследующему:

Ранчо «Агавия»

5 февраля 1905 года

Я только что прочитала сочинение Ивана Вина «Отраженная Сидра», и оно показалось мне, дорогой профессор, замечательным достижением. «Стрелы, потерянные судьбой» и иные поэтические частности, напомнили мне те два-три случая, когда ты – лет двадцать назад – появлялся за чаем с оладьями в нашем сельском поместьи. Я, если ты помнишь (самонадеянный оборот!), была тогда petite fille modele[292], упражнявшейся в стрельбе из лука близ вазы и парапета, а ты – стеснительным гимназистом (в которого я, как догадывалась моя матушка, была самую капельку влюблена!), послушно подбиравшим стрелы, вечно теряемые мной в зарослях утраченного замка, где прошло детство несчастной Люсетты и счастливой, счастливой Адетты, замка, ставшего ныне «Приютом для слепых чернокожих», – и мама, и Л. поддержали бы, не сомневаюсь, Дашин совет отдать этот дом ее Церкви. Даша, моя золовка (с которой тебе непременно нужно поскорей познакомиться, да-да, она мечтательная, чудная и много, много умнее меня), это она показала мне твой отрывок, – просит добавить, что надеется «обновить» знакомство с тобой быть может, в Швейцарии, в отеле «Бельвью», что в Монтру, в октябре. По-моему, тебе доводилось когда-то встречаться с милейшей «мисс» Ким Шанта-Жьер, так вот, Даша точь-в-точь такая же. У нее подлинный нюх на оригинальных людей и тяга к разного рода научным дисциплинам, которых я неспособна запомнить даже названия! Она закончила Чус (где читала затем курс истории – наша Люсетта называла это «Sale Histoire»[293], как грустно и как смешно!). Ты для нее – le beau tenebreux, потому что когда-то давным-давно, «когда у стрекоз были крылья», незадолго до моего замужества, она посетила – я говорю о времени, когда я еще топталась «на распутьи», одну из твоих общедоступных лекций, где ты говорил о сновидениях, после лекции она подошла к тебе со своими последними страшными снами, кропотливо отпечатанными на скрепленных вместе листках бумаги, а ты мрачно скривился и отказался их взять. Ну так вот, она давно уже просит дядю Дементия, чтобы тот уговорил le beau tenebreux приехать в октябре, числа, по-моему, семнадцатого, в отель «Бельвью» в Монтру, но дядя только смеется и отвечает, что не его это дело – что нам с Дашенькой лучше самим этим заняться.

Значит, снова «здрасьте вам», милый Иван! Мы обе считаем тебя волшебным художником, которому остается «только смеяться», когда кретин-критик, особенно какой-нибудь англичанин из ниже-выше-среднего класса, обвиняет его слог в «напыщенности» и «жеманстве», совсем как американский фермер, считающий приходского священника «странным», потому что тот знает по-гречески.

P.S.

Душевно кланяюсь (неправильный и вульгарный оборот, заставляющий вспомнить о «низкопоклонстве души») нашему заочно дорогому профессору, о котором много слышал от добраго Дементия Дедаловича и сестрицы.

С уважением,

Андрей Виноземцев

Меблированное пространство, l'espace meuble (известное нам лишь как меблированное, заполненное, даже если его содержимым является «отсутствие субстанции», – причитая сюда и разум), до настоящего времени являлось нам в том, что касается данной планеты, – по преимуществу водянистым. В этой своей ипостаси оно сгубило Люсетту. В другой – скорее атмосферической, но в не меньшей мере пропитанной тяготами и тяготением, – уничтожило Демона.

Одним мартовским утром 1905 года, сидя на ковре, устилавшем террасу виллы «Армина», Ван, окруженный, словно султан, четырьмя-пятью голыми девами, замершими в ленивых позах, открыл издаваемую в Ницце ежедневную американскую газету. Гигантский летательный аппарат необъяснимым образом развалился на высоте в пятнадцать тысяч футов над Тихим океаном, между островами Лисянский и Лясанов, невдалеке от Хавайл, – то была четвертая или пятая по размерам воздушная катастрофа молодого столетия. Список погибших при взрыве «приметных фигур» включал заведующего рекламным отделом универсального магазина, временно исполняющего обязанности мастера прядильного цеха кровоткацкой корпорации, руководящего сотрудника фирмы граммофонных записей, старшего партнера юридической фирмы, архитектора с богатым летательным прошлым (первая не поддающаяся истолкованию опечатка), вице-президента страховой корпорации, еще одного вице-президента, на сей раз совета уловляющих, что бы сие ни значило...

– Я есть хочу, – сказала maussade[294] ливанская красавица пятнадцати знойных лет.