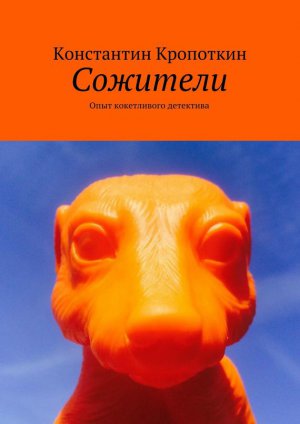

Сожители. Опыт кокетливого детектива Кропоткин Константин

© Константин Кропоткин, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Инструкция

Информация для потребителей

Описание

Микстура со сладковато-горьким привкусом.

Действие

Препарат широкого спектра действия. Аналогичен группе фармакологически индиферрентных препаратов (эликсиры из корня мандрагоры, шкуры саламандры, рога носорога, мумий, философского камня и т. д.).

Показания к применению

Применяется в профилактических и лечебных целях, как тонизирующее и стимулирующее средство. Рекомендуется при умственном перенапряжении, усталости, тревожных состояниях, раздражительности. В период выздоровления после депрессий показан как добавка к духовной пище. Может использоваться как отвлекающее, обезболивающее средство.

Результаты

Способствует выделению эндорфинов, нейтрализует избыток желчи, примиряет с действительностью.

Возможные побочные эффекты

При передозировке возможна сонливость, покраснение слизистой оболочки глаз. При нанесении на свежие душевные раны не исключено повышенное слезоотделение.

Противопоказания

При болезнях, сопровождающихся затруднением переваривающих функций. При повышенной чувствительности к препарату в целом или отдельным его составляющим. При маниакально-депрессивном психозе, вызванном врожденной или приобретенной ксенофобией.

Дозировка

Индивидуальна.

Взаимодействия с другими лекарствами

В России – не изучены.

Предупреждение:

Не рекомендуется малым детям. Подросткам употреблять только под наблюдением взрослых. Не принимать все вышеописанное всерьез, также как и все, что еще будет описано.

– …бывают люди, как водка. Без вкуса, без цвета, а назавтра болит голова. А бывают, как шампанское – игристое, пузырчатое. Веселое такое…

– А голова назавтра все равно болит….

Здрасте!

– Здрасте-приехали.

Марк явился именно в тот момент, когда приближение ко мне было равноценно свиданию с разогнавшимся поездом: может, и горячо, но крайне ненадолго.

Когда звякнул дверной звонок, я, сидя на унитазе, как раз думал о том, что хорошо было бы заснуть и не проснуться – в минуту жизни трудную я всегда думаю о способах ухода в мир иной. В особенности, когда, желая отгородиться от тягот внешнего мира, запираюсь в туалете.

Время для хандры было идеальным. Под дверью никто не скребся. О здоровье моем не спрашивал. Чаю принести не предлагал. В квартире было тихо. Ночь. Только где-то далеко слышалось похрапывание Кирыча, да еще какая-то странная возня – наверное, Вирус забрался в чулан по своей собачьей надобности: не то поиграть с тараканами в салочки, не то нанюхаться химической дряни, именуемой моющими средствами – мало ли что может взбрести в голову престарелым псам.

Повода для хандры как такового не было, что лишь усложняло проблему. Если ты видишь препятствие, то думаешь, как его устранить. А если препятствия нет, то тараканам твоих мыслей только и остается, что бегать по мозговым извилинам, да раздражать – все плохо, ну буквально все, пусть даже, в общем-то, хорошо….

– Ты зачем? – спросил я.

– Блистать.

Лестничная площадка освещалась тускло. В этом призрачном свете Марк выглядел гостем с другого света. Он, впрочем, им и был – не один год шлялся любезный друг неизвестно где, изредка присылая весточки то из Парижа, то из Брюсселя, то Бангкока. «Я с Масей теперь тут», – мог сообщить он на открытке с изображением витиеватого здания, не поясняя, о какой Масе речь, надолго ли он там остановился и на какие, собственно, шиши.

– Ну, проходи, – сказал я, позволяя нежданному гостю вкатить в квартиру объемистый желтый чемодан, – Ты, как я понимаю, с мимолетным дружественным визитом из Лондона в деревню Федякино?

– Зачем мне в деревню? В деревню мне не надо, – сказал Марк, ничуть не смущаясь.

– Как же? А твое имение? А холопов триста штук? А сады тепличные с оранжадами и цитронами? Нет-нет, батенька, поезжайте-ка вы в свое Федякино.

– Я знал, что ты мне обрадуешься, – Марк скинул мне на руки свою курточку, желтую в цвет чемодану, ловко выскочил из высоких коричневых сапог и, сверкая носками всех цветов радуги, прошел в гостиную.

– А у вас тут миленько, – он включил свет, – Шкафик, полочки. Телевизор, вон, какой большой.

Невинная, в общем-то, реплика, стала причиной малого апокалипсиса: вначале раздалось что-то вроде чихания, напоминающее о неисправной канализации, затем рокот, который тут же сменился визгом и скулежом – это Вирус в считанные мгновения перебрал все эмоциональные регистры. Надумав наказать нежданного ночного гостя, наш кудлатый пес серо-черной молнией выскочил в комнату, но на полпути кусаться передумал, сменив гнев на милость, которую тут же вытеснил восторг прямо-таки щенячий.

– Помнит гусик мой лохматый, помнит, – схватив пса в охапку, целовал Марк своими сахарными устами негигиеничные, зловонные, должно быть, собачьи уста.

– Я тебя сейчас! – а это была вторая серия отдельно взятого апокалипсиса.

На пороге спальни стоял Кирыч в полном боевом облачении: в просторных клетчатых трусах, в синей пижамной куртке, застегнутой наперекосяк и с бейсбольной битой в здоровенной ручище.

– Ай, – сказал Марк, выпустив из рук Вируса.

– Ай, – сказал Кирыч, роняя бейсбольную биту.

Что-то похожее издал и Вирус, вдруг оставшись без человеческой любви.

– Ну, надо ж, – сказал Кирыч, облапив Марка.

Светлый стриженый пух на голове Марка проникновенно затрясся, также проникновенно задрожал и темный ежик на голове Кирыча. Человек, с которым я живу, наверное, уже полжизни, тискал человека, о существовании которого я постарался забыть.

– Каковы цели вашего визита? – спросил я Марка чуть позднее, когда объятия и вопли остались позади, когда мы прошли на кухню и уселись за стол, когда уж и чай был заварен, и на тарелке появились наспех сляпанные бутерброды, – Как Европы? Стоят? Я читал, у Эйфелевой башни нога вот-вот подломится, хотят заменить на протез.

– Это ты где читал? В своем листке? – спросил Марк, прежде чем с аппетитом вгрызться в бутерброд с колбасой, сыром и огурцом.

– Милый, – сладко произнес я, – В листках я уже давно не работаю.

– Илья у нас теперь редактор, – сказал Кирыч.

– Главный?

– Не совсем, – уклонился я от ответа, – А ты? – я едва не спросил «какого лешего».

– Вот, приехал. Возьмете?

– Возьмем, – сказал Кирыч, а я получил пинок под столом.

– Да, – подтвердил я, – нам тут как раз конюхи нужны. Лошади брыкливые стали, совсем от рук отбились. У тебя с лошадьми как? Разбираешься?

– Ну, это смотря какие лошади, – оскалился Марк.

Да, зубы у Марка были белоснежны, руки ухоженны, фигурка стройна, одежка сложносочиненно пестра. «И это в возрасте под сорок, просто чудеса консервации», – подумал я, невольно втягивая живот.

То, что живот у меня точно есть, я выяснил буквально сегодня – в зеркало посмотрел, прежде чем усесться на унитаз и начать страдать невыносимой тяжестью бытия.

– Комната свободна, – сказал Кирыч, – Места хватит. Живи.

– Вообще-то, это наш кабинет, – сказал я.

– Ну, в большой комнате тоже есть стол, – сказал Кирыч, – Интернет беспроводной. Так что разойдемся.

Вирус заскулил, сообщая, что не прочь делить свой диван с полночным гостем.

– Я даже мусор обещаю выбрасывать, – сказал Марк, сговорчивости нашей ничуть не удивившись. Консервации, очевидно, подвергаются не только внешность, но и свойства характера: старый друг, с которым мы с Кирычем жили коммуной в конце прошлого столетия, всегда был убежден, что мир создан только ради его собственного удовольствия. Он и в Европу-то десять лет назад уехал только потому, что ему перестало хватать московских впечатлений. Сбежал, иными словами, бросил.

– Ну, с возвращением, – перегнувшись через стол, Кирыч похлопал Марка по плечику.

– Я могу даже приготовить гуакамоле, – счастливо трепыхаясь от постукиваний бывшего боксера, сообщил Марк, – Очень вкусно и сытно.

– Только об одном прошу, – сказал я, без удовольствия глядя на эти нежности, – Никакого гомосексуализма.

– Гуакамоле – не гомосексуализм, – Марк захихикал. Знаки приязни всегда действовали на него бодряще, – Он – соус.

– Один черт, – сказал я, – Если хочешь здесь жить, имей ввиду: никаких незваных гостей, никаких пьянок-гулянок ночи напролет, никаких сомнительных друзей, грохота и разнузданных оргий. Понятно тебе?

– Ты будто меня не знаешь, – сказал Марк.

– Я тебя знаю и именно поэтому вынужден подчеркнуть: никакого гомосексуализма. С нас хватит.

– Конечно-конечно, – Марк ехидно прищурился, – Уж книгу про геев я точно писать не собираюсь.

Стрела попала в цель. Не желая вспоминать о своей брошюрке о трех веселых геях, написанной сто лет тому назад, я истошно покраснел – наверняка в тон волосам: в отличие от Марка, у меня выцветанию не поддается только то, с чем я с удовольствием бы расстался. «Рыжий-рыжий-конопатый, убил дедушку лопатой», – этот стишок будет преследовать меня до гробовой доски.

– Илья у нас теперь редактор аналитического отдела. Серьезный человек, – сказал Кирыч не то в шутку, не то всерьез.

– Молчи уж, банкир недорезанный, – буркнул я.

– Правда? – воскликнул Марк, – У тебя целый банк есть?

– Я возглавляю одно из подразделений.

– Здорово! Слушайте! У меня идея! А давайте устроим финансовый кризис!

– Предлагаешь сжечь все твои миллионы? – поинтересовался я.

– Устроим вечеринку под названием «Кризис». Нарядимся как-нибудь повеселей, назовем гостей и будем праздновать пир во время чумы.

– Ага, ты будешь мамзель Инфляция, а Кирыч – господин Форс-Мажор, – подхватил я.

– А ты кто будешь? – спросил Марк.

– А я возьму плетку и займусь огосударствлением.

– Ну-у, – разочарованно протянул Марк, – Садо-мазо я не люблю. Эти кожаные штаны такие смешные. Хотя, – он посмотрел на Кирыча, – Ему вот пойдет. Киря, гляжу, похудел, подтянулся. Ты теперь спортом занимаешься?

– И еще диета, – польщенно улыбнулся он.

– Ох, уж эта диета, – вздохнул я.

– Ну, не всем же быть такими, как ты, – сказал Марк, – Если тебе важна душа, то это не значит, что другим нельзя следить за собой.

Я вдруг почувствовал себя, увешанным складками, псом-шарпеем – редким уродом.

– А вот мальчик наш ничуть не изменился, – Марк поглядел на Вируса, – Все такой же холосенький.

Пес забил хвостом по полу, заскулил, затопотал. Кирыч плыл в улыбке. Меня чуть не затошнило от этой благости: еще немного и бамбук на подоконнике, который Кирыч называет экибаной, зацветет орхидеями. Нет, ну, ей-богу, дурной вкус.

– Повторяю, никакого гомосекуализма в этом доме больше не будет, – отчеканил я, – Нет! – и, давая понять, что разговор окончен, ушел к себе в комнату. От злости я даже забыл, что совсем недавно планировал заснуть, чтобы никогда больше не просыпаться.

Сказать, что было негде упасть яблоку, значило бы – ничего не сказать

Гера примостился на подоконнике, тесня цветы – и это бы полбеды. Сеня и Ваня, атлеты-неразлучники, сидели на подлокотниках шаткого дизайнерского креслица – и с этим тоже можно было бы примириться. Портняжка Андрей, отороченный каким-то новым сомнительным субъектом, оккупировал пространство возле дивана, который, в свою очередь, был занят господами мне совершенно неизвестными, в количестве пяти штук – и вот это раздражало меня больше всего.

– Ты хоть сам-то их знаешь? – спросил я, выловив Марка где-то на полпути между кухней и туалетом.

– Рыжик, это же мои лучшие друзья! Бэстфрэндс.

– А поконкретней?

– Один…, – Марк наморщил лоб, – …юрист, кажется, другой… архитектор, наверное, или фэшн.

– А с миской?

– Которая?

– На голове. Вместо шляпы.

Марк хихикнул.

– Модельер.

– Посуду моделирует?

– Одежду. Или дома. Не знаю, – Марк сдался.

– Скажи, а где были твои фрэндс, когда ты два года назад без гроша сидел в Ницце? Почему это мы, а не они должны были платить за твою гостиницу?

– Но они же друзья, – настойчиво повторил Марк.

– А мы, значит, остолопы, – сообразил я, – Спасибо за разъяснение.

Люди стали прибывать буквально на второй день после внезапного вселения Марка.

– Привет! – сказал первый молодой человек, красавец лет двадцати пяти, позвонив примерно около полудня. В одной руке он держал букет роз, а в другой коробку с тортом.

– Начинается, – сказал я Кирычу.

Они – друзья, а мы – остолопы. Стало это ясно уже часам к трем того же воскресного дня, когда волна все прибывающих «фрэндс» оказалась так велика, что разлилась по всей квартире, и даже в спальне (нашей с Кирычем, собственной спальне, от которой я даже Вируса сумел отвадить) канарейками на жердочке разместились странные господа. Они пили вино, взявшееся неизвестно откуда, ели то, что мы успели на ходу сообразить и относились к нам, хозяевам квартиры, как к обслуге – вежливо и абсолютно без всякого интереса.

– Давно я не чувствовал себя мебелью, – бурчал я на кухне, раскладывая по тарелочкам оливки, насаживая на зубочистки сыр и виноград, нарезая хлеб, намазывая импровизированные паштеты (включая эту зеленую дрянь под названием «гуакамоле») – гости были нежданными, но приходили почему-то непременно с едой и питьем.

– Прежде, чем звать своих друзей в наш дом, мог и у нас спросить, – начал я, когда сумел поймать Марка снова, но тут опять зазвенел дверной звонок, и я, вконец обессилев, прислонился к стене.

Я хотел тишины и покоя, я хотел скуки и включенного телевизора, я хотел упреков Кирыча, что я забыл положить белье в сушилку, я хотел… – да, мало ли чего я хотел в свой выходной день? И именно поэтому я категорически не хотел видеть, как чужие люди загаживают квартиру, которую я с таким тщанием, с такой любовью обживал.

Это мое частное пространство! Мой дом! Моя личная крепость!

– Курить только на кухне! В цветы окурков не класть! – закричал я, – Громко не разговаривать! У нас нервные соседи!

Как по заказу послышался глухой стук – старушка сверху дубасила по трубе центрального отопления, призывала, очевидно, к тишине.

– Нормально, – сказал Кирыч, увидев мою кислую физиономию.

– Ничего себе нормально. А если Розочку инфаркт хватит? Ты готов взять грех на душу? Эта старая коммунистка на ладан дышит.

– Она еще всех нас переживет.

– А Семочка-попик уже третий час в туалете исповедуется.

– Кому? Унитазу?

– С какой поры наш унитаз говорит басом?

– И пускай.

– А мне куда прикажешь?

– Если хочешь, я окно могу открыть, – миролюбиво предложил Кирыч, – Первый этаж, деревья, никто не увидит.

– Ага. На кусты, самолично высаженные Розочкой. Эдак, она точно скончается. Нет, это просто немыслимо! Чтобы я в своем доме не мог по-человечески сходить в туалет, – я стукнул в дверь, которая, на удивление тут же подалась, а из образовавшейся щели потянулся дым, а следом потянулись и люди – и раз, и два, и три…, – Этого нам еще не хватало!

– Какой ты забавный, – блаженно произнес Семочка, священник в отставке, и не думая вставать. Он был окутан клубами дыма, ему было на унитазе хорошо.

– На месте твоего начальника я бы не стал тебя выгонять, – сказал я.

– Почему? – Семочка попытался изобразить что-то вроде смешка.

– Нет хуже Магдалины, чем та, которая когда-то хотела стать Марией.

Пришла беда, отворяй ворота….

– И вот пришла я! – очередным гостем, порядковый номер которого я уже не берусь называть, оказалась Зинка, королева дискотек, гостья из далекого прошлого, из тех времен, когда у меня еще была бурная ночная жизнь.

Не скажу, чтобы я забыл о существовании Зинки – она часто напоминала о своем существовании, появляясь то на страницах журналов, то курлыкая по радио, то заполняя немалою собой телеэкран.

– Сегодня праздник у девчат, сего-одня дагестанцы! – промурлыкала она со своей двухметровой высоты, расцеловавшись с Марком, а меня снисходительно потрепав по плечу.

– Кирыч, скажи, у тебя тоже такое чувство? – спросил я, отступив на кухню, где было чуть потише.

– Какое? – не отвлекаясь от хозяйственной суеты, спросил он.

– Мне кажется, что все это уже было, и кто-то надумал снова проиграть заезженную пластинку. Тебе не кажется?

– Нет, не кажется.

– А зря! У нас в туалете смолят марихуану, в спальне только что не трахаются, в гостиной дым коромыслом, соседка уже наверняка валяется с инфарктом. А ему ничего не кажется. Ты не боишься, что удалые транcвеститки захотят навестить тебя еще и на работе?

– Весело же, чего ты? – сказал Кирыч, – Вспомни, когда мы в последний раз гостей принимали.

– На твой день рождения.

– И сколько человек пришло?

– Двое. Сеня и Ваня, – признал я, неохотно вспоминая тот краткосрочный развод, случившийся прямо на наших глазах, – Все у нас не как у людей. У нас даже собака лает только тогда, когда ей хочется. Нет бы дом охранять. Цапнула бы пару-тройку сладких юношей, а остальные бы сами разбежались. Где Вирус, кстати?

– Не знаю. Свинтил куда-то.

Если с возвращением Марка все страхи так дружно сбываются, то я бы не удивился, узнав, что к Вирусу вернулось его неукротимое либидо – чехвостит, небось, невинную болонку….

Меж тем, Марк, прибывший в Москву «блистать», был вынужден отступить в тень. Зинка пришла не первой, но званием примадонны делиться не спешила.

– Дорогуша, если хочешь иметь успех в жизни, то нужно запомнить всего три позы, – громко втолковывала златокудрая Зинка красавцу юноше, – Поза «чайник», – одну руку она подняла, а другой подбоченилась, – Это чтобы привлечь к себе внимание. Вторая поза – «ваза», – она воздела к потолку обе руки, – Она нужна, когда поклонники не могут отвести от тебя глаз. И, наконец, третья поза – «амфора», – Зинка уперла обе руки в бока, – Она называется «не для тебя цвету». Это чтобы знали свое место.

Грохнул смех. Снова загудели трубы – соседка Розочка была более чем жива.

– …это было, когда я еще в Париже жил, – в другом конце комнаты говорил Марк, продолжая, должно быть, одну из своих заграничных историй.

– В Париже они жили, – громким шепотом произнес Андрей-портняжка, обращаясь к своему потасканному спутнику, – Мало ли, где мы жили.

– Ну, он же не виноват, что там жил, – сказал Кирыч.

– Вот именно, – сказал я довольно резко, – Ты же, Андрюша, в свой родной Новодрищенск ездишь, а мы и не завидуем.

Портняжка сложил рот в куриную гузку.

Я могу сколько угодно ругать своих сожителей, но если кто-то посторонний позволяет себе то же самое, то я тут же превращаюсь в зверя. Лаять ближних последними словами – это моя прерогатива и расставаться с ней я не собирался.

– А что ты в Париже делал? – спросил кто-то еще.

– Как сказать, – Марк замешкался, – это сложно….

– Он работал шпионом, контракт закончился, – сказал я, – Только никому ни слова. Государственная тайна.

В комнате одобрительно загудели.

– Ерунда какая, – сказал Андрей с отчетливой завистью.

– Ничего себе, ерунда, – сказал я, – Операция «Маруся» провалилась. Это ж такое дело! Государственное! Скоро парижскую блондинку будет снимать русский «Плейбой», – и удалился, в надежде, что нелепый пухляк перестанет задавать глупые вопросы.

Мало ли почему люди живут то там, то здесь? Хотят – и живут.

Я не стану рассказывать про свое тяжкое пробуждение на следующий день. Я не стану даже думать о том, хороша ли была спонтанная вечеринка. Она просто была, и покончим на этом, баста. Преимущество возраста в том и состоит, что ты можешь позволить себе забывчивость

Нас разбудил дверной звонок, следом за которым затрезвонили сразу все мобильники, какие только были в доме.

– Ты посмотри, – выглянув в окно спальни, сказал Кирыч.

Кусты в палисаднике, любовно высаженные соседкой Розочкой, были сильно повреждены. Там собралась толпа: кто-то держал наготове фотоаппарат с увесистым объективом, у кого-то была в руке видеокамера, а кто-то просто нетерпеливо подпрыгивал на задах. Увидев меня, люди навострили технику – суетливая фауна доламывала хилую городскую флору.

– Жили себе, тихо-мирно, – отскочив вглубь комнаты, сказал я, – И вот опять…, как в двадцать пять.

– Гуакамоле-гуакамоле! – раздавался из душа проникновенный голос Марка, еще не ведавшего своего счастья.

Кирыч задернул шторы.

Перезвон все не стихал.

– Здрасте-приехали….

Стульчак Мадонны

Как и положено орнаментальной натуре, Марк поначалу обрадовался. А как же?! Родина оказала прием, достойный личности такого калибра. Не успел заезжий гость сообщить о своей исключительности – и тех звезд он видал, и там подглядывал – как в дверь забарабанили, телефон затрезвонил, а в окна заскреблись с требованием «прокомментировать полученные сведения».

– Мне выйти в белом или в бежевом, вы как думаете? – спросил Марк, узнав о столпотворении у нашего порога.

– Ну, если ты хочешь по-настоящему осчастливить своих поклонников, выйди в голом, – сказал я, – Это как раз то, чего от тебя ждут.

Вначале сильно обрадовавшись, затем Марк также сильно приуныл. Если уж и есть у меня жизненное предназначение, то в том оно, вероятно, и состоит, чтобы возвращать лазоревых птенчиков на грешную землю: приходится объяснять, что здесь вам не заграница с ее свободами и правами; Россия – это безальтернативная родина, пусть и прожившая 20 лет без социализма, но так и не сумевшая толком набраться ума.

– Ты про гомофобию когда-нибудь слышал? – спросил я.

– При чем тут это? – сказал Марк, сделав упор на последнем слове, – Что, у меня на лбу написано?

Я посмотрел на Кирыча, Кирыч посмотрел на меня. Мы дружно запыхтели, пытаясь сдержать смех.

– Ну, чего вы? И вы туда же? Даже вы?!

– Прости, «это» у тебя как в мраморе высечено, – сказал я.

– Правда? – Марк глянул на Кирыча своим фирменным взглядом, который в годы бурной московской молодости пригождался ему при общении с контролерами, вахтерами и милиционерами. Марк называл эту гримасу «олененок», а я – «чудище пучеглазое».

Кирыч в ответ только руками развел.

– Никуда я не пойду, – сказал Марк, – Я боюсь.

– С другой стороны, – сказал я, – Если ты выйдешь в голом, то поклонники, ослепленные твоей неземной красотой, возможно, забудут о цели своего визита. Надеюсь, у тебя проколоты соски?

– Нет!

– Что же, и даже бусинки в пупке нет?

Следующим номером Марусиного балагана была беспросветная тоска. Выражалась она молча, но выдавала себя погромче иных слов. «Меня никто не любит!» – транслировал Марк волну невыносимой силы.

– Не грусти, – сказал я, погладив его по тощему хребту, – Тебя так сильно готовы полюбить, что если ты выйдешь в голом…, – под хмурым взглядом Кирыча я был вынужден замолчать.

– Не понимаю, как вы живете в такой атмосфере? – закричал Марк, – Того не скажи, этого не сделай. Вы, наверное, на улице даже за руку друг друга взять боитесь.

– Милый, – сказал я ласково, – мы с Кирычем уже давно взяли себе за правило совокупляться прямо на станции метро. В просветительских целях. А вокруг нас полицейский кордон поет «люли-люли-стояла». Прямо посередине зала. Приходи – увидишь. Каждую третью пятницу месяца, а также в дни всех важных футбольных матчей и армейских праздников.

– Освенцим какой-то, – Марк страдал.

Дело близилось к обеду, а мы, укрывшись за тяжелыми шторами от назойливых глаз, все никак не могли принять решение. Кирычу пришлось отпроситься с работы, сославшись на «дела личного порядка», я тоже отменил все встречи. Марк… – ну, его мобильник трещал, не переставая, и нам не оставалось ничего другого, как телефон отключить.

– Ой, господи, ну, поболтают, да успокоятся. Подумаешь, – очень скоро, исчерпав весь свой небольшой запас беспросветной тоски, сказал Марк, – Собака лает, ветер носит.

– Да, кстати, а Вирусу пора бы на свежий воздух, – сказал Кирыч, – Не наделал бы бед.

Наш пес и впрямь уж как-то слишком нервно озирался.

– Друзья, вы правда не понимаете, в какую историю мы вляпались? – спросил я.

– Вроде, еще никто не умер, – сказал Марк.

– Пока нет. Но это временно, – сказал я, – Сейчас нет прошлого, понимаете? Все, что попадает в интернет, сохраняется там навсегда. Любая оплошность фиксируется, любая глупость становится неотменимой. Интернет – это вечное, абсолютное «сейчас». Всякий человек, который в данный момент, вот буквально сейчас, на каком-нибудь сайте размещает свою фотографию, должен учитывать, что его морда может быть многократно скопирована, растиражирована, изгваздана: смазливое личико может украсить собой порносайт, или анкету какого-нибудь маньяка. Соообщая о себе всему миру, надо понимать, что мир может распорядиться тобой по своему собственному разумению….

Не спрашивайте меня, почему я вдруг впал в этот бессмысленный пафос. Наверное, сказались переживания последних дней.