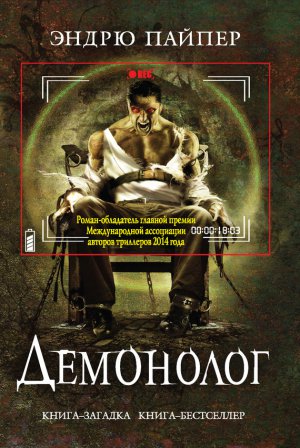

Демонолог Пайпер Эндрю

Еще секунду назад мы двое сидели на качелях на игровой площадке в пригороде флоридского городка. Теперь же, когда я поднимаю взгляд, то вижу, что, хотя мы по-прежнему сидим на качелях, сразу за этой маленькой, посыпанной песком площадкой начинается лес. Деревья стоят голые, слишком близко друг к другу, они страдают от недостатка воды, которую нужно высасывать из глубин усыпанной пеплом земли. Я пытаюсь разглядеть, что там, за их стволами, но вижу только еще больше скрюченных, высохших древесных стволов и плоскую землю без конца и края. Это видение леса на противоположном берегу реки, которого мы с братом так боялись в детстве. Я не чувствую воздуха, я не слышу пения птиц или чьих-то голосов, ничего, кроме голоса мальчика, шепчущего у меня в голове слова из Священного Писания.

И сказал Господь сатане: откуда ты пришел?[42]

Я не вижу этого, но знаю, что нечто наблюдает за мной из-за деревьев. Это некая плотность, столь огромная, что она сгибает воздух, это нечто вроде гравитации, действующей вбок, растягивающей все вокруг себя. Вневременная и ненасытная, она ничего не сообщает своим раздувающимся молчанием – только желание чего-то. Это территория странствий и блужданий, она тянется все дальше и дальше. Голодная, алчущая горя и бед.

И отвечал сатана Господу, и сказал: я ходил по земле, и обошел ее[43].

Мой взгляд перемещается обратно на песчаную игровую площадку. Я стараюсь не сводить с нее глаз. Ничего не впускаю в себя, только слова мальчика, который теперь вещает вслух.

– А почему бы и нет? – продолжает он, словно я останавливал время, а теперь снова позволил ему идти дальше. – Это все потому, что ты не в силах воспринять понятие о его абсолютном добре! Ты слишком много страдал – это были твои собственные страдания, твоя собственная меланхолия, – чтобы потом без сомнений и вопросов служить вечно любящему, вечно тиранствующему Господу. Его доброта – это еще одно наименование Власти, это как бы письменный приказ от имени отсутствующего отца. Твой критический ум не дает тебе никакого иного выбора, как только видеть это. И этим ты напоминаешь мне Джона.

Мальчик смотрит в небо. Сперва я даже благодарен ему за то, что он отвел от меня взгляд. Но затем он начинает говорить другим голосом – своим собственным. Это похоже на какое-то влажное и ненавидящее шипение, и я понимаю, что именно эти звуки, а не его взгляд я никогда не забуду. Этот голос, цитирующий стихи поэта, будет всегда читать их в моих снах, навсегда останется кошмаром всей моей оставшейся жизни.

- Но знай, к Добру

- Стремиться мы не станем с этих пор.

- Мы будем счастливы, творя лишь зло.

- Его державной воле вопреки.

Выговорив это, Тоби снова смотрит на меня. Голос снова тот, который он выбрал для разговора со мной:

– Мужественное сопротивление. Вот что связывает нас, Дэвид.

– Я не с вами.

– С нами, с нами! – Мальчик вскакивает, еще не договорив последнее слово. – Ты всегда знал это. Джон был с нами с самого начала, точно так же, как и ты.

– Это ложь!

– Неужели? Его лучший друг детства гибнет в море. Его первая жена бросает его вскоре после свадьбы. Его на время исключают из Кембриджа за спор с наставником. Потом он сидит в тюрьме за свои раскольнические, сектантские взгляды. Он был такой же, как ты и я, – такой же, как мой хозяин, его наиболее великолепно написанный герой, – всегда сопротивлялся попыткам порабощения. Мятежник, чувствительный ко всем утратам и несправедливостям жизни. «Рай утраченный» – это самый замечательный, самый великолепный умышленный обман, отличная попытка ввести в заблуждение. Вроде как предназначенная для оправдания деяний Господних в отношении человека, но на самом деле это – оправдание борьбы за независимость, за свободу. Это было для своего времени самым прекрасным образцом того, что можно назвать демонической пропагандой. Мой шедевр.

– Твой шедевр?!

– У любого поэта есть муза. И я был музой Джона Милтона. Или даже чем-то более вдохновляющим, чем муза. Я дал ему все нужные слова. Он просто поставил свое имя под ними.

– Твоя самонадеянность и высокомерие ослепили тебя.

– Ослепили! Ха! Джон уже был слеп, когда писал свою поэму! Ты что, забыл? Именно тогда он попросил о помощи. Он молил тьму, окружившую его, молил о вдохновении. И я пришел! Да! Я пришел и прошептал ему на ухо свое сладостное, ничего не значащее ничто.

Дьявол всегда лжет, Дэвид.

– Вздор! Чушь!

– Не надо грубостей, профессор. Ругань, богохульство – в этой области состязания со мной тебе не выиграть.

На краю песчаной площадки, где стоят качели, парочка чаек дерется из-за того, что на первый взгляд представляет собой кучку куриных костей. Маленькая грудная клетка, маленький череп… Но ничего такого там только что не было. Не было никаких костей.

Птицы клюют друг друга в глаза, хватают друг друга за шеи, тянут, выдергивают перья, куски плоти. Деревья придвигаются ближе, чтобы увидеть первые капли крови.

Тоби поднимает руку и рассекает ладонью воздух. Чайки, хлопая крыльями, улетают прочь. И к их пронзительным воплям присоединяются другие, из глубины леса.

– Я знаю, о чем ты думаешь, – говорит мальчик. – Если я был голосом, звучавшим в ушах Джона, почему он тогда столь неблагосклонно к нам отнесся, обрисовал нас в столь неприглядном виде? Ты сам знаешь ответ, профессор. Он был ограничен нравами своего времени. Напрямую воздавать хвалу Сатане и его падшим ангелам было бы противозаконным деянием. Тогда подобное было просто невозможно. Вот он и назвал нас антагонистами своей поэмы, тогда как явно стоял на нашей стороне и симпатизировал нам. Кто реальный герой его поэм? Бог? Адам?

– Сатана.

– Как ты сам неоднократно и весьма пылко утверждал в своих восхитительных эссе.

– Это всего лишь аргумент в научном споре.

– Да ты сам в это не веришь! Зачем еще тебе было посвящать всю жизнь защите этой своей позиции? Зачем вообще стараться убедить своих коллег и вдалбливать в головы студентам то, что во времена Джона было бы названо богохульством? Все это потому, что ты на нашей стороне, Дэвид. И ты далеко не одинок в этом.

Его речь – эта змеиная, виляющая логика его риторики – настолько сбивает с толку, что я то и дело смотрю вниз, чтобы убедиться, точно ли мои ноги стоят на земле и держат меня на месте. Но что такое в данный момент «земля»? Что значит «держат»? Стоит лишь снова посмотреть на мальчика, как ощущение движения возвращается. Своего рода морская болезнь на твердой суше.

– Но почему вы выбрали Тэсс? – спрашиваю я, с трудом, всухую сглатывая. – Почему выбрали меня?

– Я держу ее при себе, чтобы заставить тебя сосредоточиться. Любой поэт, любой рассказчик нуждается в мотивации.

– И вы рассматриваете меня именно в таком качестве?

– То, что ты называешь документом, есть доказательство нашего существования. Но ты, Дэвид, ты – мой посланник, мой курьер. А послание – это твои показания. Все, что ты видел, все, что ты чувствовал.

Это вовсе не раскачивание качелей вызывает у меня головокружение. Это раскачивается этот высохший садик и вообще все вокруг – весь мир раскачивается и крутится.

– Мне можно будет ее увидеть? Поговорить с ней?

– Это еще не конец твоего путешествия, Дэвид.

– Так скажи, куда мне ехать дальше.

– Ты уже и сам знаешь.

– Скажи, что я должен делать.

– Оставить эту женщину здесь. Завершить свои странствия.

– Поскольку странники в конечном итоге находят дорогу к тебе, так?

– Я вовсе не жду от тебя капитуляции! Я вовсе не пытаюсь тебя поработить – наоборот, я твой освободитель. Как ты этого не видишь?! Я – твоя муза, точно так же, как был музой Джона.

Частью сознания я понимаю, в чем слабость его аргументации. Но мне никак не удается зацепиться за суть того, что он говорит. Возникает ощущение, что пища, которую я проглотил и переварил, тяжелая и бесполезная, мертвым грузом лежит у меня в кишках. Это не оставляет мне иного выбора, кроме как продолжать говорить, продолжать задавать вопросы. Пытаться не думать об этой страшной, голодной сущности, что торчит в лесу, про которую я, даже не глядя туда, знаю, что она уже вылезла на опушку и демонстрирует себя. Подбирается поближе.

– Все это голая пропаганда, – говорю я. – Вы ведь так рассматриваете этот документ, верно? Так вы рассматриваете меня. Я могу помочь вам подготовить более серьезные аргументы там, где вы сами это сделать не в состоянии.

– Война против небес никогда не велась ни в аду, ни на Земле. Поле битвы находится в уме каждого человека.

- Ум в себе

- Обрел свое пространство и создать

- В себе из Рая – Ад и Рай из Ада

- Он может.

– Да, Джон понимал это. Точно так же, как и другой Джон[44].

– Да, «Откровение».

– Это Книга, которую не следует воспринимать слишком буквально.

– И какую же интерпретацию предлагаете вы?

– Антихрист придет с оружием переубеждения, но не разрушения, – говорит мальчик, и эти его слова звучат громче, тверже. – Зверь с семью головами и десятью рогами выйдет не из моря, а из тебя самого. Из каждого из вас, всякий раз по одному. В образе и виде, соответствующих вашим собственным дурным предчувствиям и разочарованиям. Вашим горестям и бедам.

– Стало быть, вы начинаете своего рода военную кампанию.

– Крестовый поход!

Мой собеседник открывает рот, словно собирается рассмеяться, но не произносит ни звука. Это умение, которым, видимо, обладал настоящий Тоби, но которым совершенно не владеет тот, кто сейчас оккупировал его тело.

– «Откровение» – это взгляд на будущее человека, – говорю я, продолжая этот пустой спор. – А вот Матфей предлагает взгляд на ваше будущее. Что он говорит о вас? «И вот, они закричали: что Тебе до нас, Сын Божий? Ты пришел сюда прежде времени мучить нас»[45]. Твой крестовый поход обречен на провал. Так было предсказано. Все это будет – в свое время. Тебе суждено погибнуть в озере огня, в геенне огненной.

Тоби при этих словах моргает. Потом под глазами у него внезапно появляются темные круги, словно он вот-вот заплачет. Сейчас он впервые выглядит как настоящий мальчик, ребенок.

– Но до этого нам предстоит еще многое сделать, – говорит он.

– Но это все равно произойдет. Ты не можешь это отрицать.

– Да кто может отрицать волю Отца Небесного?! – выплевывает мальчик.

– Ты проиграешь.

– Я умру! Это то, что есть общего у нас с тобой, со всем человечеством. Мы все несем в себе знание о нашей собственной смерти. А вот Бог… Конечно же, он будет продолжать существовать! Он вечен. Он беспристрастен и ко всему равнодушен. Чистая доброта холодна, Дэвид. Именно поэтому я принимаю смерть. Принимаю тебя.

На одну ужасную секунду я опасаюсь, что он сейчас притянет меня к себе. Я пытаюсь встать и отойти подальше, чтобы он не достал, но сижу, замерев, как примерзший, на качелях, и побелевшие от усилия пальцы сжимают их цепи.

Но Тоби даже не пытается меня схватить. Он лишь пробует еще раз улыбнуться все той же пустой, безжизненной улыбкой.

– Я надеялся, что ты должным образом оценишь мой подарок.

– Не понимаю, о чем ты, – говорю я, хотя в тот самый момент уже понимаю.

– Я о том человеке, который наслаждался твоей женой, да так, как тебе никогда не удавалось. Больше тебе беспокоиться не о чем. Профессор Джангер уже никому не доставит никаких радостей и удовольствий.

Мальчик расплывается в улыбке.

– А денек-то нынче жаркий будет, – добавляет он голосом Уилла Джангера.

Где-то поблизости, совсем недалеко от нас, раздается глухой удар и скрежет чего-то тяжелого, продвигающегося сквозь валежник. Может, оно не одно, может, их много, хотя все они движимы одним умом, одним сознанием.

– Хотелось бы вот что понять, – говорю я в надежде, что новый вопрос избавит меня от ужасного видения этой отверстой пасти ребенка. – Ты что же, рассматриваешь меня в качестве крестоносца? Который будет сражаться за тебя? За твоего хозяина?

– Нынче другие времена, не такие, как в ту эпоху, когда Джон писал свою поэму, – шепчет в ответ Тоби, и в голосе его звучит ностальгия и сожаление. – Мы ныне живем в век документальности. Люди требуют достоверности, правдивости. Истинной правды без предумышленных искажений. Теперь не то время, когда какая-нибудь поэма могла бы служить нам весомым аргументом. Она может быть лишь свидетельством. Тем не менее одного этого недостаточно. Нам нужен ты, Дэвид. Твой личный рассказ, личное мнение. Человеческий голос, говорящий от нашего лица и выступающий за нас.

– Утверждающий, что настоящие демоны и впрямь существуют в этом мире.

– Это старая история, – говорит мальчик, спрыгивая с качелей. – Но это правда.

Он уходит. Пространство между нами твердеет, замороженное холодом, который он оставляет за собой.

– Я сделаю все, чего вы хотите! – кричу я ему вслед. – Только отпустите ее! Пожалуйста!

Потом я поднимаю взгляд на темный лес, но его уже нет. Осталась только игровая площадка, огороженная цепью, и прямо за ней жилые домишки пригорода с задернутыми занавесками. Кондиционеры издают какое-то горловое гудение, напоминающее григорианские песнопения.

Мальчик оборачивается. Хотя на первый взгляд в его облике не произошло никаких изменений, глубина и мощь его ненависти теперь ощутима еще сильнее. Она рядом, на невеликом расстоянии от меня, и вуаль очарования уже спала с его лица, обнажив нечто более близкое к его истинной сущности. Это похоже на сверкнувшее лезвие, разрезающее нерв. И еще от него несет тухлым, гнилостным запахом разложения.

Как чем-то, выкопанным из земли.

– Тебе предстоит сделать еще одно, последнее открытие, – сообщает он. – Узнать еще одну, последнюю истину. Твою истину, Дэвид.

Тоби уходит. Но он наблюдает за мной, даже отвернувшись от меня, обращенный спиной ко мне. Ребенок, чья тень простирается так же далеко, как тень зверя, возвышающегося по ту сторону площадки.

Глава 21

Только когда мы пересекаем границу, отделяющую Флориду от Джорджии, О’Брайен собирается с силами задать мне вопрос, почему я так уверен, что Тоби указал нам на Канаду.

– Это не Тоби, – говорю я ей.

– Тогда откуда ты это узнал?

– Мне сказал Кевин Лилли.

– Дэвид, но это же невозможно!

– Почему это?

– Мальчик же не в состоянии говорить!

– Он говорил со мной.

– Но я же этого не слышала!

– Так и должно было быть.

На секунду Элейн мрачнеет от зависти. Она пытается спрятать это от меня, отвернувшись к окну, но я тем не менее успеваю заметить выражение ее лица. Без умения быть конкурентоспособным никому никогда не заработать приличную стипендию, не получить грант и не заслужить место в исследовательской организации, как это сумела проделать она.

– Велиал заставил Кевина кое-что заучить наизусть. И тот сумел сообщить мне это шепотом, – говорю я, надеясь завлечь свою спутницу обратно в беседу этакой завлекательной приманкой – вопросом, который напрашивается сам собой. Уловка срабатывает.

– «Рай утраченный», – догадывается она. – Какая именно цитата?

– А вот какая:

- Он оглядел пустынную страну,

- Тюрьму, где, как в печи, пылал огонь,

- Но не светил и видимою тьмой

- Вернее был, мерцавшей лишь затем,

- Дабы явить глазам кромешный мрак.

– Не понимаю. Мы направляемся в тюрьму? В печь?

– Ну не в пентхаус же!

Я объясняю, что сначала и сам ничего не понял. В этих стихах не было спрятано ни единого слова, которое указывало бы на место назначения, на город, штат или страну. Но я был уверен: несмотря ни на что, это было как-то связано со мной самим. Что, в свою очередь, привело меня к мысли, которую Тоби подтвердил на прощание.

Узнать еще одну, последнюю истину. Твою истину, Дэвид.

– Если это касается лично тебя, то это должно касаться и лично меня, – задумчиво говорит О’Брайен. – Помнишь? «Меня не знать лишь может сам безвестный».

– Помню.

– И как же могут две наши жизни привести к одной и той же истине?

– Не знаю. Но думаю, что знаю, где это должно произойти. Строки, которые зачитал мне Кевин, рассказывают о Сатане, обследующем ад, его дом. И его тюрьму. Тюрьму по названию, хотя и не обязательно по сути дела – это лишь место, не менее часто описываемое как озеро огня, как геенна огненная. Как только я об этом подумал, так сразу понял, догадался, что попал в точку, – говорю я.

– Отлично. Но мне все равно требуется объяснение.

– Озеро. Огонь. Мы пару лет жили в лачуге на берегу, когда я был мальчишкой. Мой папаша тогда в очередной раз сидел без работы из-за пристрастия к виски.

– Лачуга на берегу озера, – протягивает О’Брайен, постукивая кулаком по приборной панели. – Попробую догадаться. Она в конечном итоге сгорела, да?

– Наполовину верно. Лачуга была на берегу реки. Реки, которая впадает в Горелое озеро.

– Это та река, в которой утонул твой брат?

– Я никогда не говорил тебе, что он утонул.

– Но я права, не так ли?

– Да.

– О’кей, – говорит Элейн голосом, который снова звучит как хриплый шепот. – Считай, что ты меня убедил.

Я прошу О’Брайен на некоторое время сменить меня за рулем, пересаживаюсь на заднее сиденье и притворяюсь, что заснул. Однако вместо сна я открываю дневник Тэсс на том месте, где перестал его читать в прошлый раз, и читаю ее записи, читаю написанные ею слова – в равной степени чтобы видеть перед глазами выведенные ею буквы и те мысли, которые она там зафиксировала. Видеть ее почерк, ее руку, трудившуюся над этими страницами. Это след, отзвук ее присутствия, к которому я почти могу прикоснуться, благодаря которому почти могу вернуть ее обратно в мир живых.

Папа всегда рассказывает мне разные истории о том, какой я была маленькой. Вспоминает события, которые я почти не помню, потому что была слишком мала. Но теперь они, кажется, стали для меня вроде как моими собственными воспоминаниями, потому что я слышала эти истории так много раз.

Вот, например, одна такая история:

Когда мне еще не исполнилось и двух лет, я любила по утрам забираться в постель к родителям. Папа всегда просыпался первым. И он всегда старался не разбудить маму, чтоб она еще поспала, поэтому обычно именно он относил меня в ванную, потом варил мне кашу и так далее. Он говорит, что это была его любимая часть дня. Но я слышала, как он то же самое говорит о чтении мне перед сном. И о тех моментах, когда он видел мое лицо, забирая меня из детского садика. И когда мы вдвоем сидели в кафе и ели сэндвичи с тунцом. И когда он расчесывал мне волосы после ванны.

Как бы то ни было, он просыпался первым, а я уже была там и СМОТРЕЛА на него. На его лицо, всего в трех дюймах от моего. (Папа всегда говорит, что это достаточно близко, чтобы он почувствовал мое дыхание. – И чем оно пахло? – Теплым хлебом, – говорит он.)

И я каждый день задавала ему один и тот же вопрос: «Ты счастлив, папочка?»

«Сейчас я счастлив», – всякий раз отвечал он.

Самое смешное во всем этом то, что я по-прежнему хочу задать ему этот вопрос. Даже сейчас. Не потому, что меня интересует ответ. Я просто хочу сделать его счастливым, задав этот вопрос. Дышать рядом с ним и для него, чтоб он чувствовал мое дыхание и чтобы одного этого было достаточно для счастья.

А потом, среди записей, подобных этой, мне попадается нечто странное.

Вставки, которые никак не сочетаются с тем, что было перед ними и после них. Второй голос, более мощный, чем первый, словно бы прорывается вперед.

Папа считает, что может убежать от того, что его преследует. Может быть, он даже этого не видит или убеждает себя, что не видит. ЭТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. Оно все равно за ним гонится. Точно так же, как оно гонится за мной.

Я как-то смотрела документальный фильм о медведях гризли. Там говорилось, что, если вы повстречали медведя в лесу, никогда не следует убегать от него, надо стоять на месте. И разговаривать с ним. Если убегаешь, он считает тебя будущей жертвой. Пищей. Едой.

Те, кто убегает, никогда не спасаются.

Но может быть, если остаться стоять лицом к опасности, можно показать, что ты не боишься. И у тебя будет в распоряжении чуть больше времени. И ты найдешь способ убежать и спастись.

Когда настанет такой момент, я не стану убегать. Я буду смотреть опасности ПРЯМО В ЛИЦО. Может быть, этого будет достаточно, чтобы у папы появился шанс спастись.

Потому что, если медведь не сожрет одного из нас, он сожрет нас обоих.

Откуда Тэсс все это узнала? Как она высмотрела то, что я запрятал так глубоко, что уже сам не видел? Я всегда знал, что мы с ней очень близки, что можем очень о многом сообщить друг другу одним взглядом через обеденный стол или глянув в зеркало заднего вида. И все же считал, что мы ничуть не более особые, чем самые счастливые и удачливые из аналогичным образом тесно связанных отцов и дочерей.

А оказывается, она могла читать и понимать гораздо менее различимые сигналы. Понимала, что мы с ней обременены одним и тем же нежеланным даром меланхолии, оба несем бремя Черной Короны, ставшей в нашем случае тем, что открывает дверь, в которую могут войти и выйти и другие сущности. Те сущности, которые обычно выступают под названием «духи», хотя их воздействие ощущается гораздо тяжелее, – оно более деструктивно, чем влияние тех полупрозрачных призраков, которых обычно имеют в виду, используя этот термин. Существа, давным-давно отсоединенные от своих тел, но столь настойчивые и яростные в стремлении обрести для себя новую шкуру, что совершенно не чувствуют зла и вреда, который они причиняют, и даже получают удовольствие от этих вреда и зла, когда влезают в шкуру живого, пусть хотя бы на время. То, что остается после их действий, уже совсем не похоже на то, чем оно было прежде. Это все те люди, что ходят среди нас, но чьи пустые взгляды проходят сквозь других людей.

Эта мысль заставляет меня вспомнить об отце. О том, что те характерные черты, которые отмечают нас с Тэсс, были характерны и для него. Он был таким – начинал горевать еще до того, как что-то терял, страдал при отсутствии каких-либо видимых оснований для страдания. Пытаясь отдалиться от нас, от своей семьи, мечась из города в город, заливая беду алкоголем, он старался убежать от медведя, что его преследовал. И в конце концов вышло именно так, как написала моя дочь в дневнике, – в этом она была совершенно права. Те, кто убегает, никогда не спасаются.

Может быть, я тоже убегал, начиная с того самого времени. Но больше убегать не буду.

Я звоню своей жене из кабинки в мужском туалете.

Не то чтобы мне было что ей сказать – наоборот, имеется много такого, чего ей нельзя говорить, – но у меня возникло неизбывное желание попробовать. И то, что я делаю эту попытку, сидя на закрытой крышке унитаза и бездумно читая сделанные на стенах самые гнусные и похабные надписи, какие мне когда-либо приходилось встречать, вдруг поражает меня своей странностью. Мне почему-то приходит в голову мысль, что это очень подходящее для данного помещения занятие.

Потом в трубке возникает голос Дайаны, записанный на автоответчик. Она не поменяла запись на автоответчике с тех пор, как мы с дочерью уехали в Венецию, так что в ее приветствии по-прежнему звучит легкость и беззаботность. Это тон, предполагающий возможный флирт. Но скоро это изменится.

– Вы позвонили Дайане Ингрэм. Пожалуйста, оставьте голосовое сообщение.

– Привет, Дайана. Это я. Не знаю, удастся ли мне позвонить тебе снова, после того…

После чего? Чего-то финального, окончательного, что бы это ни было. Стало быть, надо, по крайней мере, попрощаться. Или, возможно, теперь прощаться уже слишком поздно.

– Извини. Мне очень жаль. Вот дерьмо-то! Даже если бы тебе платили по пять центов всякий раз, когда ты слышишь от меня это «извини», так и отвечай – «дерьмо», ладно? Но я просто никак иначе не могу выразить то, что чувствую. Это относится ко всему. К Тэсс. К тебе и ко мне. К Уиллу. Я слышал про ваше несчастье, и, веришь или не веришь, мне очень жаль, что с ним это случилось.

Дверь в туалет открывается, кто-то входит и идет к раковине мыть руки. Кран открыт во весь разворот, вода хлещет потоком, капли падают на пол, я вижу их в щель под дверью кабинки.

– Дайана, послушай, я тут… – продолжаю я, понижая голос. Но мысль о том, что кто-то слушает мои слова, слушает то, что я сейчас скажу – притом что я даже сам не знаю, что за слова это будут, – останавливает меня. Я жду, пока тот, кто стоит у раковины, закончит свои дела. Но он не торопится. Вода хлещет в раковину. Капли на кафельном полу собираются в лужицы.

– Я надеюсь, что ты еще сумеешь снова стать счастливой, – шепчу я. – Я надеюсь также, что не отнял у тебя такую возможность.

Также? И что я хотел этим сказать? Что я отнял у нее возможность быть счастливой вместе с теми годами, что мы провели в нашем супружестве? И еще отнял у нее дочь?

Человек, который моет руки, прочищает глотку. С хрипом всасывает воздух. Начинает смеяться.

Я рывком открываю дверь кабинки. Вода все еще хлещет в полную силу, туман оседает на зеркале. Но там никого нет.

Я выбираюсь в холл, прижимаясь к стене, чтобы ощутить ее прохладу у себя на щеке. Меня хорошо видно тем, кто сидит за пластиковыми столиками, выковыривая кусочки курицы из ведерок – некоторые из них уже смотрят на меня. Их мысли легко прочитать: «Наширялся», или «Псих какой-то», или «Держись от нас подальше, черт бы тебя побрал!». Это прямо-таки написано на их жующих лицах.

Я проверяю телефон и отключаю связь. Сообщение почти на три минуты. Первая половина – отрывочные извинения, вторая – шум льющейся потоком воды, в заключение – смех какого-то мертвеца. И что Дайана обо всем этом подумает? Скорее всего, придет к тем же заключениям, что все эти жующие курятину люди, которые сейчас на меня пялятся. И ничего тут не поделаешь.

Самое смешное в том, что я хотел ее утешить, успокоить. Хотел, чтобы мои слова звучали как слова нормального, еще не спятившего человека.

Мы въезжаем в Теннесси, и О’Брайен поет «Чаттануга чу-чу», те куплеты, что еще помнит. Сам же городок Чаттануга проплывает мимо нас – это еще одно скопление придорожных мотелей, закрытых заводов, складов и бараков. Там есть и настоящий город: он находится позади всех этих улочек, узких и грязных, как задний проход. Районы, населенные семьями, которые еще остаются на плаву, поддерживаемые все теми же привычками и привязанностями или же разбитые теми же преступлениями, что бесчинствуют в других таких же районах, в тех, где мы бывали и которые поэтому представляются нам более реальными. Здесь люди тоже, насколько мне известно, заняты аналогичными невозможными поисками. Разговаривают с мертвыми и молятся кому угодно, кто захочет их слушать.

- Извините меня, ребята,

- Этот поезд-пыхтелка на Чаттанугу?

Вскоре лента асфальта поднимается на извивающиеся американские горки – на Аппалачи. Но никто не сбавляет скорость – это коллективное наплевательство на мчащиеся тяжелые восемнадцатиколесные фуры и на разверзшиеся по сторонам шоссе провалы. Однако среди всех несущихся по дороге водителей нет никого более безразличного ко всем опасностям, чем мы с Элейн. Мы сменяем друг друга за рулем и на ходу жуем тортильи и курятину, запивая все это густым, почти вязким от сладости кофе.

Время от времени О’Брайен спрашивает меня об отце. Это подталкивает меня вспомнить больше, чем я ей уже рассказывал.

Поскольку я был совсем маленьким, когда он умер, то могу припомнить только отдельные эпизоды. Это как фотографии, сделанные на бегу. Запах, повисший в воздухе, как следствие его скверного настроения в те месяцы, что предшествовали несчастному случаю с моим братом. Его странное поведение, которое в свете моих недавних переживаний приобретает больший вес, более серьезное значение. То, как он, никогда не отличавшийся особой религиозностью, вдруг начал читать Библию и прочитал ее от корки до корки, а потом снова стал читать с самого начала. Его длительные периоды молчания, когда он вдруг прекращал делать то, что делал – стриг ли газон, варил ли себе кофе, наливал его себе в кружку, – и, как казалось, начинал слушать инструкции, которые никто другой из нас не мог слышать. И то, какой у него при этом был взгляд. Это поражало воображение сильнее всего. Я часто ловил на себе этот его взгляд, и он смотрел на меня, своего сына, не с гордостью или любовью, а со странной жаждой, даже со страстью.

Рассказывая своей спутнице об отце, я придерживаюсь только описания внешних проявлений его характера. Описываю его депрессии, его пьянство. Его бесчисленные увольнения с работы. Его настоятельные попытки убедить меня не быть таким, как он. До последнего времени мне казалось, что я в этом преуспел.

– Но в тебе больше от него, чем ты думал, – говорит О’Брайен. – Именно поэтому мы и едем к нему.

– Хотя он давно мертв.

– Кажется, это не мешает ему то и дело возвращаться, не так ли?

– Он не единственный такой.

Я не рассказал О’Брайен всего.

Не потому, что опасаюсь, что она мне не поверит. Я не рассказал ей то, что должно остаться между мной и Тэсс. Если я поделюсь этим с кем-то еще, я рискую разорвать тонкую нить, которая все еще соединяет нас с дочерью. Если произнести это вслух, Велиал может понять, что такая нить существует.

Поэтому я ничего не сказал Элейн обо всех причинах, в силу которых мы должны ехать к тому старому коттеджу у реки. Я не сказал ей о записях в дневнике Тэсс, где она пишет о сне-который-вовсе-не-сон.

Стою над огненной рекой.

Тэсс в том сне унесло на дальний берег реки, куда мы с братом в детстве никогда не осмеливались добраться. Мы не говорили об этом, но знали, что это все равно скверное место. Деревья там торчали вкривь и вкось, листья так и не вернули себе летнюю зелень, так что лес выглядел каким-то голодным.

Это то самое место, которое Велиал показал мне в Джупитере, когда мы сидели на качелях. Игровую площадку окружал этот темный лес. И оттуда выглядывал зверь.

Граница между этим местом и Другим Местом.

И моя дочь на другой, неправильной стороне. Слышит, что я ищу ее, зову по имени. Смотрит, как мимо проплывает тело моего брата.

Ногти, что царапают мне горло. Кожа, что на вкус как грязь.

Тэсс умоляет меня найти ее.

Не словами, не звуками, исходящими из моих уст и проходящими сквозь воздух, но словами из сердца, проходящими через землю, чтобы их могли слышать только мы двое.

Я и не знал, что это должно быть так. Что звуки, которые я иной раз могу распознать за звенящим шумом в ушах, за трескотней этих радиоболтунов, в отравленном автомобильными выхлопами воздухе, свистящем за открытым окном машины, – это ее звуки, ее слова.

Мы доезжаем до Огайо и в Толидо сворачиваем на шоссе I-90, так что теперь мчимся по подбрюшью озера Эри, плоскому, как алюминиевая фольга, отсвечивающая в ночи. Встреченный знак-указатель «Эдем» воспринимается как злая ирония. Он заставляет съехать с федерального шоссе и остановить машину в дальнем конце парковочной площадки перед закусочной «Красный лобстер», чтобы полчасика поспать. Хотя из нас двоих только О’Брайен откидывает назад спинку сиденья и закрывает глаза.

Пока она всхрапывает и свистит носом, пробираясь сквозь тяжелый сон нездорового человека, я листаю «Анатомию меланхолии» Бёртона. Вожу пальцем по страницам, даю им свободно перелистываться, пока книга не открывается на закладке, про которую я и не знал, что она там торчит. Это старая фотография. Углы ее закручены, белые поля превратились от времени в желтые. Мое фото.

Вернее, это сначала я принимаю изображение на снимке за себя самого. Но в следующую секунду мне становится ясно, что это мой отец. Единственное его фото, которое у меня имеется. Я знаю это, потому что давно уже уверился, что уничтожил все остальные. От шока при осознании того, насколько мы с ним похожи, у меня перехватывает дыхание, и я с борюсь с удушьем, точно так же, как спящая женщина рядом со мной.

На фото отец, должно быть, в том же возрасте, что и я сейчас: именно тогда он ушел в лес с ружьем «Моссберг» 12-го калибра, полученным в подарок от его отца, засунул ствол себе в рот, достаточно глубоко, чтобы другой рукой дотянуться до спускового крючка, потянул за него и выстрелил. На этом снимке, сделанном всего за несколько недель до несчастного случая с моим братцем, выражение его лица может показаться довольным. Он улыбается такой смутной улыбкой не совсем проспавшегося папаши, которого жена оторвала от работы и усадила вот тут в удобное кресло перед камином, чтобы сфотографировать и потом заказать такой вот портрет кормильца семьи в самом расцвете сил.

Но более пристальный взгляд помогает выявить недостаточность и тщетность стараний обоих, и фотографа, и объекта съемки: остекленевшие, безжизненные глаза изображенного на снимке человека, опущенные плечи, руки, сложенные в «расслабленной» позе. Этакий незаметный мужчина, на котором не задержится взгляд, чьи почти отчаянные грусть и печаль видны в деталях – от темных полукружий под глазами до красных от псориаза кулаков.

Я подумываю, не открыть ли мне дверцу и не дать ли этой фотографии слететь на бетон площадки, когда вдруг замечаю подчеркнутые строки на странице, которую она отмечала в качестве закладки.

Дьявол есть дух, который обладает возможностями и средствами, дабы смешиваться и общаться с нашим духом, иной раз ловко и незаметно, иной раз грубо и внезапно, дабы возбуждать в сердцах наших дьявольские мысли. Он оскорбляет и унижает нас меланхолией, дабы безраздельно властвовать над нами, помыкать нами, особливо при посредстве фантазий, нарушающих душевное равновесие.

Почему отмечен именно этот отрывок? Не помню, чтобы он имел какое-то особое отношение к моим исследованиям. И я никогда не цитировал его в своих лекциях. Но, вероятно, он все же почему-то обратил на себя мое внимание. И я заложил это место единственной фотографией своего отца, чтобы отметить его, хотя за многие годы ни разу не обратился к нему снова.

Это, видимо, что-то вроде предвидения. Именно так и должно быть. Я прочитал эти слова – меланхолия, фантазии, нарушающие душевное равновесие, дьявол – и послал сообщение самому себе в будущее. Сообщение, смысла которого в то время еще не понимал. Я, правда, понял, узнал своего отца в диагнозе, поставленном Бёртоном. Как человека достаточно многообещающего, одаренного большей удачливостью, чем другие, но тем не менее разрушившего самого себя, ставшего свидетелем гибели собственного ребенка и в конечном итоге дошедшего до самоубийства.

И откуда только Роберт Бёртон все это узнал? Этот ученый-схоласт, затворник, удалившийся в монастырь, дитя первых лет семнадцатого века? И вот вам ответ: вероятно, оттуда же, откуда я сам так много теперь знаю об этом. Я тоже ученый-затворник, пусть и живущий четыре столетия спустя. Из личного опыта.

Моя подруга кашляет и просыпается. Я засовываю фотографию в книгу и захлопываю ее.

– Хочешь, я поведу? – спрашивает Элейн, замечая мой затуманенный взгляд.

– Нет. Отдыхай пока, – отвечаю я, заводя мотор «Мустанга». – Я сам буду вести, до самого конца.

Не могу утверждать, что О’Брайен вспомнила о Преследователе, но сам я точно вернулся к размышлениям о нем. Ни один из нас не упоминал его, это точно. Полагаю, это просто не имело никакого смысла. Элейн спасла мне жизнь, проделав то, что всего несколько дней назад могло бы показаться совершенно невозможным. Она выбралась из постели, разбуженная звуками, которые производил наш противник, возясь с дверным замком, и нашла единственный предмет, который номер в мотеле мог предложить в качестве оружия, после чего спряталась за углом возле двери, надеясь, что Преследователь ее не заметит, когда эту дверь откроет. И потом, когда он достал нож, она сделала то, что сделала.

Трудно понять, каким грузом это действие легло на сердце моей коллеги. Возможно, она беспокоится о том, кого они пошлют теперь в погоню за нами. Или, возможно, как и сам я, лишь просчитывает, как мало времени осталось в нашем распоряжении.

Границу с Канадой мы пересекаем уже в темноте рядом с Ниагарским водопадом. По настоянию О’Брайен, мы паркуем машину, предпринимаем двухминутную прогулку к берегу реки и смотрим на водопад, облокотившись на перила ограждения. Смотрим на огромную и гладкую массу широченной реки, рушащуюся во взрывающееся облако тумана, когда серая, уходящая вниз водная стена приобретает на наших глазах, скорее, свойства всепроникающего дыма, нежели воды.

– Это как мы сами, не правда ли? – говорит Элейн, глядя в провал. – Падаем вместе с водой, забравшись в бочку.

– Если не считать того, что бочки у нас нет.

Подруга берет меня за руку:

– Что бы мы ни нашли, куда бы мы ни ехали, я готова ко всему, – говорит она. – Это не безрассудство, нет… Это ясность.

– Ты всегда ясно мыслишь.

– Я не о мыслях, я обо всем остальном.

– Значит, мы оба такие.

– Не совсем. У тебя есть Тэсс.

– Да. Если не считать того, что Тэсс сейчас нет со мной. Она – единственное, что для меня ясно и понятно. – Я притягиваю О’Брайен к себе. – И ты тоже.

Когда туман пробирается нам под одежду и начинает студить кожу, мы идем обратно к «Мустангу» и снова выбираемся на шоссе. Дальше мы едем вдоль западного берега озера Онтарио, через виноградники и персиковые сады на этом полуострове, а потом въезжаем в усиливающуюся тесноту маленьких городков и промышленных центров перед Торонто. Беглый взгляд на его башни – и снова поворот на север. Новые пригороды, которые выглядят старыми, и расстилающиеся вокруг сельскохозяйственные угодья.

Через пару часов многополосное шоссе сжимается до непонятной дороги, пробирающейся сквозь заросшие лесом изгибы и повороты с внезапно появляющимися нависшими над ней скалистыми отрогами. Мы уже проехали озера Мускока с их многомиллионными летними курортными заведениями и частными площадками для гольфа и направляемся теперь к более мелким и более дешевым озерам, лежащим дальше. Вскоре мы проходим, один за другим, тысячи и тысячи изгибов и поворотов дороги, тянущейся теперь через ненаселенные места. Перед нами лишь лента черного асфальта, тонкой нитью пронизывающая бесконечный лес, где нет иного выбора, кроме как двигаться вперед или возвращаться назад. Что в нашем случае означает отсутствие вообще какого бы то ни было выбора.

Уже наступает рассвет, когда мы съезжаем на обочину, и я вылезаю из машины, после чего на онемевших от долгого сидения ногах иду к стальным воротам, открывающим проезд к Горелому озеру. Хотя слово «проезд» здесь вряд ли годится: это просто нерасчищенная тропа сквозь густой кустарник, колеса на ней буксуют и оставляют глубокие колеи в земле, а ветви деревьев, как дрожащие руки, тянутся над узкой прогалиной. Под плотной сенью деревьев так темно, что вокруг нас словно зеленая ночь.

– Далеко еще? – спрашивает моя спутница, когда я возвращаюсь к машине.

– С полмили. Может, чуть больше.

Элейн наклоняется ко мне. Сперва я думаю, что она хочет что-то прошептать мне на ухо, но вместо этого она целует меня. Целует по-настоящему, в губы, жарко.

– Пришло время увидеть то, что он хочет, чтобы мы увидели, – шепчет она.