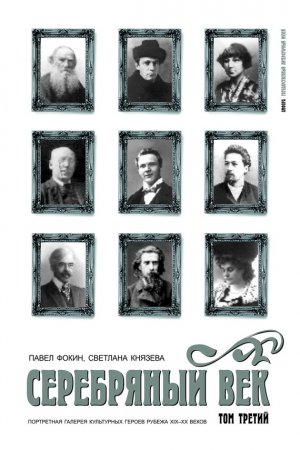

Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я Фокин Павел

«Вид у Эренбурга в то время был весьма неряшливый – прямой портрет нигилиста из романа. Карманы его пиджаков и пальто оттопыривались от множества газет и бумаг. Небольшие, хрупкие на вид, красивой формы руки были обезображены пожелтевшими от табака ногтями. Вытянутое „лошадиное“ лицо обрамляли длинные жирные волосы. Чувственный рот, который слегка скашивался в одну сторону при разговоре, портили несколько сломанных зубов – память о студенческих годах в Киеве, когда он, возможно по политическим мотивам, был арестован и избит полицией. Он боялся дантистов и никогда не лечил зубы, к тому же ему было наплевать на их вид, он и чистил их довольно редко. Но все забывалось под взглядом его пленительных глаз, глубоко посаженных, сияющих, огромных, под взглядом, который мог быть и кротким (хотя я не очень верила в эту кротость), и мудрым, и порой слегка ироничным.

Родители Эренбурга были, как мне кажется, немецкие евреи. Он родился в 1891 году в Киеве и был единственным мальчиком из четырех детей, испорченным и непослушным, как все единственные сыновья. Он часто хвалился тем, как куражился над сестрами. Он прятал в их одежду лягушек и рыбок, привязывал косы к спинкам стульев, делал все, чтоб заставить их плакать. Мне всегда казалось, что если бы он мог снова попасть в детство, то продолжал бы свои издевательства.

Эренбург обычно приходил в „Ротонду“ с утра и проводил весь день за своим столиком, сочиняя стихи. Вечером он прочитывал вслух дневную порцию. Иногда его стихи вызывали ожесточенную полемику, в которой поэт всегда брал верх, у него был живой ум, не менее живой язык и едкое остроумие. Но чаще нас очень трогали его реалистические стихи о любви и порожденных ею страданиях (он был очень влюбчив). Однажды он дал мне книгу своих стихов „Le Canoun“ и попросил сделать к ней обложку. Он сам обладал замечательными способностями к рисованию, и в постоянно растущей коллекции „Ротонды“ была одна его акварель. Свои иллюстрации к стихам и Житиям святых он делал яркими красками в стиле итальянских примитивистов, и все, кто получил их, очень радовались подарку. У меня долго жила акварель „Житие Марии Египетской“, которую он написал для меня, но потом кто-то стянул ее.

У Эренбурга в Париже были друзья, были и враги, но даже они признавали его талант и живой ум. Однажды его вызвали в полицию по вероломному доносу кого-то из русской колонии. Он прибыл туда со своей вечной трубкой во рту и увидел свои книги на столе у полицейского офицера, который повел себя с ним чрезвычайно учтиво. Горький высоко ставил талант Эренбурга» (Маревна. Моя жизнь с художниками «Улья»).

«Фотографий Эренбурга сохранилось бесчисленное множество, а все-таки они не дают полного представления о его фигуре во весь рост. Крупная голова, широкая сутулая спина и тонкие ноги, семенящая торопливая походка, худые, узкие, с длинными пальцами и продолговатыми, красивой формы ногтями руки, слабые руки: когда он в Коктебеле пытался колоть дрова, я не могла смотреть на его тщетные усилия, и кончалось тем, что отбирала топор. Ему было 28, мне 19 лет, сноровки не было у обоих, и все же я лучше справлялась с этим делом.

…В этом человеке была бездна иронии, но не было веселости: он никогда не смеялся, он усмехался, кривя рот. Но беспощадная ирония совмещалась в нем с некоторой долей сентиментальности – это очень ощутимо в его стихах и прозе. И. Г. так любил иногда пожалеть себя, почувствовать себя обиженным, несчастным.

…Но большей частью ирония крепко сдерживала проявление чувств И. Г.: растроганность, душевное волнение обнаруживались подчас только смущенной улыбкой, иногда даже усмешкой над собой.

Для характеристики человека очень существенно его отношение к людям. В обращении с ними И. Г. был сдержан и вежлив. Даже в состоянии раздражения он никогда не был грубым – свидетельство его подлинной, я бы сказала, органической интеллигентности. Благодаря ироническому складу ума И. Г. быстро подмечал недостатки и смешные стороны окружающих, говорил о них насмешливо. Но никогда не унижался до злословия, в его оценках людей всегда было больше великодушия, понимания, чем осуждения. …Если же что-нибудь в человеке его возмущало, отталкивало, он стремился уйти, отстраниться от него.

…Душевная жизнь И. Г. была очень сложной, убеждения рождались и вынашивались в результате мучительных раздумий» (Я. Соммер. Записки).

«И. Эренбург не исключительный лирик, он охотно берется за полуэпические темы, обрабатывая их в форме баллады… Строгость его манеры, обдуманность его эпитетов, отчетливость и ясность его изложения показывают, что у него есть все данные, чтобы в поэзии достигать поставленных себе целей. Но, вероятно, его стихам всегда останутся присущи два недостатка, которые портят и его первый сборник: холодность и манерность. …Эренбург постоянно вращается в условном мире, созданном им самим, в мире рыцарей, капелланов, трубадуров, турниров; охотнее говорит не о тех чувствах, которые действительно пережил, но о тех, которые ему хотелось бы пережить» (В. Брюсов. Стихи 1911 года).

ЭРН Владимир Францевич

Философ. Один из учредителей и активных деятелей Московского религиозно-философского общества памяти В. Соловьева и издательства «Путь». Публикации в журналах «Русская мысль», «Вопросы философии и психологии», «Вопросы религии», «Живая жизнь», «Век» и др. Сочинения «Взыскующим града» (М., 1906; совм. с В. Свенцицким), «Социализм и общественное мировоззрение» (Сергиев Посад, 1907), «Борьба за Логос. Сб. статей» (М., 1911), «Г. С. Сковорода. Жизнь и учение» (М., 1912), «Природа научной мысли» (Сергиев Посад, 1914) и др. Друг П. Флоренского и Вяч. Иванова.

«Был он – безусый, безбрадый, с лицом как моченое яблоко: одутловатым, с намеком больного румянца; казался аршином складным; знаток первых веков христианства, касаясь их, резал, как по живому, абстрактными истинами, рубя лапою в воздухе:

– Значить, – тела воскресают!

Сказавши, конфузясь, – моргал; выступало в лице – голубиное что-то» (Андрей Белый. Начало века).

«В Эрне была какая-то доля шведской крови. Он был молодой, высокий, чуть рыжевато-белокурый. Что особенно останавливало внимание, – это был замечательный цвет его глаз: такой почти неправдоподобной синевы, которая напоминала синеву полдневного южного моря.

…Эрн был родом из Тифлиса. Он рассказывал, что в студенческие годы в Москве он соединился с друзьями, такими же как и он революционерами. Они наняли сарай, где работали и спали на дощатом полу с большими щелями. Там он страшно разболелся и нажил себе хронический нефрит. Со временем его убеждения переменились, и он осуждал этот период своей молодости. Несмотря на плохое здоровье, он всегда был веселый и радостный. Он стал крупным философом, занимался много Платоном, был убежденным православным христианином» (Л. Иванова. Книга об отце).

«Вот еще полунемец, близкий нашему кружку. Эрн – по отчеству даже Францевич, – отец его природный немец из Германии, провизор. Не знаю, какими путями, может быть под влиянием матери, русской, Эрн смолоду пришел к православию. Но знаю, что уж потом никогда сомнение не коснулось его ясной, монолитной души. Одновременно и так же цельно он полюбил античность, светлый мир Эллады. Обе любви сплавились в нем в одну через посредство необыкновенно в нем живого чувства первохристианства. …В православии Эрна не было ничего от мрачного византийства – он просто верил, что на Русской земле преображенным Христовым светом зацветет та же солнечная религиозная стихия Эллады. …Кротким и мирным его нельзя было назвать – даже книгу своих религиозных опытов он озаглавил „Борьбою за Логос“, и вправду был бойцом, но, яростно споря, чужд был и тени личной неприязни. Весь он был тверд, как алмаз, и как-то кругло заточен, не было в нем и щелки, чтобы просунуть в нее кончик своей мысли, своего возражения, и мне казалось, что как-то не о чем говорить с ним. Может быть, это происходило и оттого, что в эти годы он – еще совсем молодой – уже нес в себе смертельную болезнь… тяжелое заболевание почек. Серо-бледный, с отеками в лице, с слишком светлым, глядящим – и не глядящим взглядом. Он как будто все нужное для жизни и смерти узнал и больше ни в чем и ни в ком не нуждался. Жил он в те годы с женой и голубоглазой, похожей на него дочкой-пятилеткой у Вяч. Иванова, в котором влек его тот же сплав христианства с античностью. А Вячеслав Иванович, посмеиваясь, говаривал: „Владимир Францевич – совесть моя, и ох и лютая же!“ Впрочем, уживался он со своей совестью неплохо, умея, когда хотел, заворожить ее» (Е. Герцык. Воспоминания).

«Непримиримый враг немецкого идеализма и, в частности, неокантианства, Эрн сразу же после выхода в свет первого номера „Логоса“ гневно обрушился на нас объемистою книгою под названием „Борьба за Логос“. В этой книге, как и в своих постоянных устных и печатных полемически-критических выступлениях против нас, логосовцев, Эрн упорно проводил мысль, что апологеты научной философии, оторванные от антично-христианской традиции, мы не имеем права тревожить освященный Евангелием термин, еще не потерявший своего смысла для православного человека.

Думаю, что в своей полемике Эрн был во многих отношениях прав, хотя и несколько легковесен. В его живом, горячем и искреннем уме была какая-то досадная приблизительность» (Ф. Степун. Бывшее и несбывшееся).

«Милый друг! Я думал, что сказать о тебе… В содержательности многообразной картины твоей жизни мне чувствовалась одна первичная интуиция. Все вспомнившееся о тебе относилось к солнечным дням, к жаркому времени Закавказья, в особенности к знойному и ослепительному лету. Твой образ рисовался моему воображению, если это было только воображение, в воздушной перспективе прозрачно-голубого горного воздуха, в ослепительном, как только на горах бывает ослепительно, знойном солнце. …Мне вспомнился… твой последний приезд ко мне в Посад на Масляной этого года, когда ты только что окончил свою статью о Платоне и перед сдачею в печать привез прочитать ее и посоветоваться о ней. Помню, как ты отмечал значительность для тебя этой работы, – первой главы или части из предполагавшейся книги о Платоне. Ты говорил, что считаешь себя ничего до сих пор не написавшим и что это первая работа твоя, которая почти адекватно выражает твою мысль и которую ты признаешь за удавшуюся тебе. …Со стороны формальной мысль, развиваемая тобою, – общая нам обоим мысль, неоднократно обсуждавшаяся нами, – а именно, что философские воззрения Платона суть диалектическая проработка его биографически-личного мистического опыта. …По твоему убеждению, именно в той самой конкретной обстановке, которая изображена с протокольной точностию в диалоге „Федр“, Платон пережил там же изображенное экстатическое состояние от ослепительных лучей полуденного солнца Аттики, среди раскаленных скал и выжженных полей. В этом экстазе, или „солнечном восхищении“… Платон воспринял светоносно солнечную природу горнего мира. Так был открыт платонизм. …Твое исследование о Платоне, несмотря на замкнуто-объективный характер изложения, было явно автобиографично и явно опиралось на лично пережитое. То же, чего ты недоговаривал о Платоне, еще более характерно для тебя. Ты не видел ночной стороны платонизма… Автобиографическая сторона твоей работы в односторонне-солнечном истолковании Платона болезненно задела меня, и, может быть, по преимуществу педагогически я тогда спорил с тобою, желая отвлечь тебя несколько в сторону. Нельзя жить с сердцем, пронзенным одною только солнечностью; там, где нет творческого мрака пещерных посвящений, Солнце-Аполлон сжигает и губит, переходя в Молоха. И как ты не мог понять, что солнечное восхищение, тобою описанное, уже есть, в своей односторонности, нарушение мистического равновесия, уже есть солнечная смерть. …Ведь ты помнишь тот опыт, который открыл тебе понимание Платона: в июле 1916 года, кажется, 25-го числа, т. е. как раз „на макушке лета“, по народному выражению… ты поднимался из Красной Поляны на вершину Ачишхо. Снежные твердыни, залитые потоками всепобедного солнца, которое в горах, и особенно на этот раз, сияло как-то исступленно, вызвали в тебе солнечное восхищение, как сам поведал ты. И уже после, когда впечатление ослабло, – осенью, ты рассказывал об этом созерцании как об „ужасном“, „потому что, – говорил ты, – невозможно видеть такую красоту и не умереть“. …Переживая твою жизнь в кратчайший срок, я почувствовал, что вся она была путем к радостно-восторженному пронзению своего сердца солнечным лучом» (П. Флоренский. Памяти Владимира Францевича Эрна).

ЭРТЕЛЬ Александр Иванович

Прозаик. Публикации в журналах «Вестник Европы», «Дело», «Русское богатство», «Русская мысль», «Северный вестник». Повести «Волхонская барышня» (1883), «Жадный мужик» (1884), «Две пары» (1887), «Карьера Струкова» (1895–1896). Романы «Гарденины…» (М., 1890), «Смена» (1891).

«Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников – Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь, в общем, он был не меньше их, – за исключением, конечно, Чехова, – в некоторых отношениях даже больше.

Двадцать лет тому назад, в Москве, в чудесный морозный день, я сидел в его кабинете, в залитой солнцем квартире на Воздвиженке, и, как всегда при встречах с ним, думал:

„Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистого англичанина и воронежского прасола! Как все мило в нем и вокруг него: и его сухощавая, высокая фигура в прекрасном английском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежное белье, и крупные с рыжеватыми волосами руки, и висячие русые усы, и голубые меланхолические глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папироса, и весь этот кабинет, сверкающий солнцем, чистотой, комфортом! Как поверить, что этот самый человек в юности двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе, плохо знал, как обращаться с салфеткой, писал с нелепейшими орфографическими ошибками?“

В этой же самой квартире он вскоре и умер – от разрыва сердца.

Через год после того вышли семь томов собрания его сочинений (рассказов, повестей и романов) и один том писем. К роману „Гарденины“ было приложено предисловие Толстого. К письмам – его автобиография и статья Гершензона: „Мировоззрение Эртеля“.

Александр Эртель

Толстой писал о „Гардениных“, что, „начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочел ее всю и не перечел некоторых мест по несколько раз“.

…Эртель был прежде всего человеком дела. Ему дана была от природы огромная жизнеспособность, он был ярким представителем делателей жизни, обладал страстной жаждой быть в непрерывной смене явлений и действий.

…Он верил, что существует абсолютная истина, но стоял лишь за условное осуществление ее, любил говорить: „В меру, друг, в меру!“ – то есть: не ускоряй насильственно этот поступательный ход истории. …Значит ли это, однако, что он проповедовал „умеренность и аккуратность“? Редко кто был менее умерен и аккуратен, чем он, вся жизнь которого была страстной неумеренностью, „вечным горением в делах душевных, общественных и житейских, страдальческими поисками внешней и внутренней гармонии“. Он сам нередко жаловался: „Все не удается восстановить в своей жизни равновесия… То, что видишь вокруг и что читаешь, до такой степени надрывает сердце жалостью к одним и гневом к другим, что просто беда…“ И дальше (говоря о своем участии в помощи голодающим, которой он в начале девяностых годов отдавался целых два года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственные дела и оказался в настоящей нищете): „Еще раз узнал, что могу, до самозабвения, до полнейшего упадка сил, увлекаться так называемой общественной деятельностью…“

Он сурово осуждал русскую интеллигенцию, и прежде всего с практической точки зрения. Он говорил, что ее вечный протест, обусловленный только „нервическим раздражением“ или „лирическим отношением к вещам“, бессилен, не ведет к цели, ибо пафос сам по себе не есть какая-либо сущность, а только форма проявления, сущностью же всякой борьбы является личное религиозно-философское убеждение протестующего и затем – понимание исторической действительности. Первое, что нужно русскому интеллигенту, говорил он, это проникнуться учением Христа, „который костью стал в горле господ Михайловских“, без чего невозможна религиозная культура личности, а второе – глубокая и серьезная культура и исторический такт. Он говорил: „Всякие «забытые слова» оттого ведь и забываются столь быстро и часто, что мы их воспринимаем лишь нервами… Несчастье нашего поколения заключается в том, что у него совершенно отсутствовал интерес к религии, к философии, к искусству и до сих пор отсутствует свободно развитое чувство, свободная мысль… Людям, кроме политических форм и учреждений, нужен «дух», вера, истина, Бог… Ты скажешь: а все же умели умирать за идею! Ах, легче умереть, нежели осуществить!“

…„Мне думается, – писал он в своей записной книжке, возражая Толстому, последователем которого он был во многом, – я думаю, что раздать имение нищим – не вся правда. Нужно, чтобы во мне и в детях моих сохранилось то, что есть добро: знание, образованность, целый ряд истинно хороших привычек, а это все большей частью требует не одной головной передачи, а наследственной. Отдавши имение, отдам ли я действительно все, чем я обязан людям? Нет, благодаря чужому труду я, кроме имения, обладаю еще многим другим и этим многим должен делиться с ближним, а не зарывать его в землю…“» (И. Бунин. Воспоминания).

ЭФРОН Сергей Яковлевич

Литератор, издатель. Сборник рассказов «Детство» (М., 1912). Муж М. Цветаевой. В 1921–1937 – за границей. Погиб в ГУЛАГе.

«Сережу любила Марина – и он любил ее ответной любовью, и Марина была счастлива. Волнение ее счастья передавалось мне за нее, радостью! За нее, которая никогда с детства не была счастлива, всегда одинока, всегда – в тоске.

Сережа полулежал на ковре, тонкая, чуть смуглая рука привычно отводила со лба темную прядь, и, улыбаясь глубокой своей, впитывающей нас, улыбкой, радостной, как все, что делает, пьет глотками маленькую чашечку кофе. У него узкое лицо, темный разлет бровей и под ними такие огромные, совершенно невероятные по красоте и величине глаза. Они серо-зеленоватые и сияют добротой и счастьем – быть так любимым, так ценным, так приятным, быть сейчас с нами!» (А. Цветаева. Воспоминания).

«Меня поразило лицо одного из спутников Марины: высокого брюнета со скорбно сдвинутыми бровями, серыми глазами, выбритыми, иссиня выглядевшими щеками и тяжелой обезьяньей челюстью. Это был С. Я. Эфрон, муж Цветаевой. Привычным движением, которое позже я наблюдал неоднократно, в беседе он часто заслонял кистью руки глаза, как бы защищаясь от чего-то. Уже в этот вечер я понял, что эта мужественно выглядевшая волосатая рука выдавала прирожденную робость. За тридцать лет до своего расстрела Эфрон подсознательно искал защиты. В жизни он чувствовал себя пасынком. Гетто своего „я“ Эфрон никогда и ни в каком окружении не изжил» (Н. Еленев. Кем была Марина Цветаева?).

«Он был очень общителен (в противовес Марине). Общался с различными людьми, и его многие любили и ценили, как бы сглаживая ее резкость. Характера очень мягкого (деликатен очень) и скорее слабовольного, был легко уносим очередными фантастическими планами, ничем не кончавшимися. Его мягкотелость оборачивалась в своего рода двуличие при остроте восприятия, и он мог иногда тонко высмеять тех, с кем только что дружески общался.

…Вообще чувство смешного было у обоих необыкновенно развито.

…Говорить Эфрон умел и любил много и интересно» (Е. Рейтлингер-Кист. В Чехии).

- Я с вызовом ношу его кольцо

- – Да, в Вечности – жена, не на бумаге. —

- Его чрезмерно узкое лицо

- Подобно шпаге.

- Безмолвен рот его, углами вниз,

- Мучительно-великолепны брови.

- В его лице трагически слились

- Две древних крови.

- Он тонок первой тонкостью ветвей.

- Его глаза – прекрасно-бесполезны! —

- Под крыльями распахнутых бровей —

- Две бездны.

- В его лице я рыцарству верна.

- – Всем вам, кто жил и умирал без страху. —

- Такие – в роковые времена —

- Слагают стансы – и идут на плаху.

ЭФРОС Абрам Маркович

Поэт, литературный критик, искусствовед, театровед, переводчик. Принимал участие в издании «Памятников мировой литературы». Стихотворные сборники «Эротические сонеты» (М., 1922), «Лирический круг» (М., 1922).

«Абрам Эфрос, секретарь Союза писателей в Москве. Это просто интеллигент, быстрый, многоречивый и предприимчивый, с тонким, изящным лицом, большими глазами, в бархатной артистической куртке – свой человек, но примитив, его дружески звали „Бам“, он всегда в хлопотах, что-то устраивает, читает и пишет, увлечен искусством и литературой.

– Ах, Бам, Бам, отчего не выслали вас в 22-м году вместе с профессорами, писателями в Германию? Были бы вы и сейчас живы. Писали бы в „Новом журнале“, „Новом русском слове“ и, так как вы много моложе нас, принимали бы из рук старших, коих не долог уж век, завет свободы, человечности, творчества – всего наследия литературы нашей. Но вас не выслали. „Абрам Эфрос, искусствовед, пропал без вести“.

Вспоминаю вас – оплакиваю» (Б. Зайцев. Далекое).

ЭФРОС Николай Ефимович

Журналист, театральный критик, историк театра, переводчик. Сотрудник газеты «Русские ведомости». Публикации в газетах «Театрал», «Новости дня», «Русские ведомости» и др. Книги «М. Н. Ермолова» (М., 1896), «К. С. Станиславский (Опыт характеристики)» (Пг., 1918), «Театр „Летучая мышь“ Н. Ф. Балиева. 1908–1918» (М.; Пг., 1918), «В. И. Качалов» (Пг., 1919), «„Вишневый сад“. Пьеса А. П. Чехова в постановке МХТ» (Пг., 1919), «М. С. Щепкин» (Пг., 1920), «Пров Садовский» (Пг., 1920), «А. Н. Островский» (Пг., 1922), «А. И. Южин» (Пг., 1922) и др.

«Серьезный, приятный, немного медведистый, точно сконфуженный, мягкий и в „немягких“ тех днях» (Андрей Белый. Начало века).

«Его чуть косо расставленные прекрасные, грустные, иногда озорные, но всегда добрые еврейские глаза смотрели на окружающих, как будто искали в каждом самое лучшее, что в нем есть, и непременно находили, выявляли это лучшее. …Ходил он немного кособоко – одно плечо выше другого – и как-то по диагонали, как будто шел не туда, куда смотрел и хотел идти…» (В. Шверубович. О старом Художественном театре).

«В доме Качалова я познакомилась… c известным московским критиком Н. Е. Эфросом… Эфрос показался мне уж очень серьезным и несколько скучноватым. Василий Иванович [Качалов. – Сост.] смеялся, когда я ему сказала, что, по-моему, Эфрос раньше всего критик, а только потом уже человек и мужчина» (А. Коонен. Страницы жизни).

«Приятный, умный и мягкий Н. Е. Эфрос получил у нас прозвище „труженик – муж бледнолицый“. Действительно, я редко встречала человека с такой трудоспособностью… он работал и писал целые дни, по вечерам пропадал в театрах, а ночью выпускал газету» (Т. Щепкина-Куперник. Из воспоминаний).

Николай Эфрос

«За все семнадцать лет нашей общей жизни я никогда не видела, чтобы Николай Ефимович бездельничал или предавался пустой болтовне. Этого он терпеть не мог. Даже когда он бывал в гостях, он прицеплялся к кому-нибудь с серьезным разговором об искусстве или о политике или заводил душевную беседу, примостившись с кем-нибудь в уголке и ласково журча. Он именно журчал, потому что неправильно произносил букву „р“, с гортанным звуком, грассировал, и тихая речь его была похожа на кошачье мурлыканье. Он никогда не работал меньше двенадцати часов в день, а иногда и шестнадцати, если считать заседания и ночную редакцию. Очень много писал статей в газеты и журналы, не только московские, но петроградские и провинциальные. Он писал не только о театре, а на всевозможные бытовые и общественные темы. Если происходило что-нибудь интересное в Петрограде, провинции и даже в Европе, редакция обычно командировала Николая Ефимовича в качестве корреспондента. Он писал корреспонденции о заседаниях Государственной думы, проводя это время в Петрограде.

До Октябрьской революции работа его проходила в редакции с одиннадцати часов утра до четырех и ночью с двенадцати до трех, и остальное время он писал, читал, переводил. Он успевал прочитывать множество пьес иностранного репертуара, разыскивая достойные перевода для русского театра; читал на многих языках книги по истории и теории театрального искусства, биографии и воспоминания знаменитых иностранных актеров; он просматривал массу театральных журналов и знал, что делается во всех театрах мира; он смотрел все наиболее интересные постановки московских театров. Вся эта его деятельность все-таки как-то укладывалась в рамки дня, и можно было знать, в какое время и где он находится, но после Октябрьской революции его совершенно невозможно было поймать. Он носился из одного учреждения в другое, с одного заседания на другое, организовывал научные ячейки, собирал в них людей, редактировал возникающие театральные журналы, читал лекции, писал сценарии для кино. Чтобы успеть сделать всю эту груду дел, приходилось всегда спешить. Он не ходил, а буквально носился по Москве, так что его невозможно было догнать, бежал всегда, ссутулившись, слегка нагнув голову набок. Я говорила, что он похож на конька-горбунка не только внешне, но и волшебной способностью успеть сделать за сутки необъятное количество дел. Если вспомнить, что в первые годы революции в Москве не было никакого способа передвижения, кроме пешего, и приходилось таскать на спине картошку, крупу, полученные как гонорар за лекции, то можно себе представить, как был неутомим этот человек» (Н. Смирнова. Воспоминания).

«[Станиславский] искал в Николае Ефимовиче истолкователя своего учения о театре, об актере. Тот с истинной и глубокой готовностью откликнулся, и они одно время встречались каждый день и, сидя на каменном балконе виллы, работали. Константин Сергеевич надеялся, что Николай Ефимович сможет найти общепонятную форму его мыслям, сможет, не исказив, выразить самое главное, самое сокровенное, что хаотически клубилось в его голове, но при попытке выразить словами превращалось в вульгарность, трюизмы, пошлость (так он говорил сам Николаю Ефимовичу) или оставалось сумбуром. Но, видимо, Николай Ефимович был слишком популяризаторски прямолинеен для поэтического и романтического изложения строя мыслей Константина Сергеевича того времени. Его переложение и обработка их бесед угнетали Константина Сергеевича своей рационалистичностью, сухостью и поверхностностью. Мой отец [В. И. Качалов. – Сост.] говорил, что Эфрос слишком честен, что он настолько высоко чтит Константина Сергеевича, что не способен на ложь перед ним, на приспособление к нему и главное – лесть, к которой Константин Сергеевич уже был приучен своими адептами.

Эфрос добивался точности, ясности до конца, ответственности за каждое положение, просвечивания мысли до самых ее глубин. И когда в глубине ее иногда никакого ценного зерна не оказывалось, это огорчало и угнетало Константина Сергеевича и приводило или к сознанию своей творческой немощи, или (и это гораздо чаще) к выводу о невосприимчивости Эфроса.

В Эфросе не было ни на атом евангельской Марии – он не мог сидеть у ног учителя и внимать с раскрытой душой, – слышанное он должен был немедленно изложить в понятных читателю словах; все, что он слышал, он тотчас же видел в типографских знаках на странице… Не было в нем и Марфы (он не интересовался организацией философского и учительского быта и блага Константина Сергеевича), он не мог, как впоследствии другие, взять общепонятную часть услышанного, переработать ее, уснастить и изложить читателям под видом целого и основного – этого ему не позволяла совесть, уважение и любовь к Константину Сергеевичу.

…Ну как мог просто умный и в яви мыслящий Эфрос постичь и воплотить в логике слов, состоящих из тридцати трех букв алфавита, то, что могло выразиться только интонацией, вздохом, жестом, улыбкой, блеском и потуханием зрачков… Это все равно как если бы рассказывать живопись и попытаться, описывая картину гениального мастера, сделать из этого описания учебник живописи» (В. Шверубович. О старом Художественном театре).

«Я всегда считал, что Эфрос – идеальный критик, потому что он был идеальным отзывчивым зрителем, свободным в суждениях, лишенным малейшей предвзятости, но со строгим, требовательным вкусом и даром сценического анализа. Он воспринимал театр как радость. Он приходил в театр с ожиданием успеха, а не провала, с надеждой и интересом, а не безразличием, исключив „презумпцию виновности“ театра» (П. Марков. Книга воспоминаний).

Ю

ЮНГЕР Владимир Александрович

Поэт, художник, педагог. Член первого «Цеха поэтов». Стихотворный сборник «Песни полей и комнат» (Пг., 1914).

«Оба брата Юнгера выделялись своей наружностью и из поэтов, и из студентов: оба носили длиннейшие крахмальные воротнички, очень черные (незасаленные т. е.) тужурки и вычищенные ботинки. Кроме того, волосы их были очень недлинные» (В. Пяст. Встречи).

«Имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Блока я знаю с тех пор, как помню себя. Отец читал мне пушкинские сказки, стихи Лермонтова, „Вечера на хуторе близ Диканьки“. Блока мне не читали, но отец преклонялся перед ним и стихи его звучали в доме постоянно.

…У отца бывали поэты. Помню Есенина, Клюева, Корнея Ивановича Чуковского, Анну Андреевну Ахматову. Он любил, когда я заходила в его маленький кабинет и, сидя в углу, слушала. Я ничего не понимала, но поэтическая речь завораживала меня. Мне нравились эти люди. Они казались мне таинственными и прекрасными. Но лучше всех был мой отец – прекраснейший из прекрасных.

…Очевидно, он был одарен во всех областях искусства, но ни одна из них не стала его профессией. Он был педагогом, и был им, я думаю, не только по профессии. Ученики его обожали.

…Отец был энергичный, подвижный. Когда я поджидала его приезда из города на дачу и видела, как он входил в калитку и летящей походкой шел мне навстречу, у меня замирало сердце. Как сейчас вижу его – в белых брюках, в синем пиджаке, в рубашке „апаш“ с открытым воротом. Он брал меня на обе руки, бежал со мной по дорожке сада, приподнимая над землей. Это называлось „на крыльях урагана“. Я любила смотреть, как, играя в теннис, он летал по корту.

…В конце своей жизни отец страстно увлекся рисованием. В особенности портретами. Он рисовал везде и всех. В трамваях, в поездах – неизвестных ему пассажиров. Стоило ему где-нибудь присесть, сейчас же из кармана вынимался маленький альбом и карандаш. Рисовал всех знакомых, без конца заставлял позировать нас с мамой. Его портрет Есенина, сангиной, был опубликован… Последние два года он занимался рисунком и живописью у Шухаева и Яковлева. Шухаев высоко отзывался о его способностях и удивлялся быстроте его успехов.

…Думаю, если бы он прожил дольше, он стал бы настоящим художником. Очень уж настойчиво и одержимо он отдавался этому занятию. Нашел под конец ту область искусства, которой мог бы посвятить себя целиком» (Е. Юнгер. Отец).

ЮОН Константин Федорович

Живописец, театральный художник, график, педагог. Член объединения «Мир искусства», один из организаторов «Союза русских художников». Живописные полотна «Троицкая Лавра зимой» (1910), «Весенний солнечный день» (1910), «Мартовское солнце» (1915) и др.

«Заставил… говорить о себе молодой московский пейзажист Юон. Я не скажу, что бы он особенно пленил меня, он все-таки слишком „московский пейзажист“, но нынешние его работы лучше прежних, в нем, действительно, проявилась любовь к поэзии городской будничной жизни; площади, переулки, тройки, телеги – все это живет и движется, все удачно подмечено и схвачено» (С. Дягилев. Выставка «Союза русских художников» в Москве).

«В Константине Федоровиче было что-то крепкое, очень настоящее, роднящее его с большими мастерами Ренессанса, создавшими школу, передающими свое мастерство многочисленным наследникам таланта.

Большой, спокойный, свежий, с темными живыми глазами, с колоссальной выдержкой в словах, жестах, поправках самых плохих работ.

Каким стальным терпением надо было обладать, чтоб проводить дисциплину и умение работать среди избалованных, лощеных лицеистов… стилизованных, эстетных девиц… С другой стороны – среди анархиствующей, взъерошенной противоречиями, голодной интеллигенции… Все мы воображали, что имеем свои взгляды на задачи искусства, на роль живописи в русской действительности.

…И вот в такой атмосфере Константин Федорович стоял среди толпы своих учеников с дирижерской палочкой, на которой четко сверкало: „жизненная правда“. Все должны были научиться рисовать фигуру „с большого пальца ноги“, пройти анатомию, почувствовать ритм человеческого тела в разных позах.

…„Первое: научитесь сперва всему, тогда и проявляйте свои вкусы и свое лицо. Второе: окружающий вас мир дает неисчерпаемый материал для наблюдения. Умение видеть – самое главное. Я учу вас средствам передавать это видение“, – твердил он неустанно» (Н. Серпинская. Флирт с жизнью).

«Константин Федорович почти никогда не учил показом, зато он имел исключительный дар заставлять учеников видеть натуру, изучать ее и с полуслова понимать, чего добивается учитель.

– Хорошо, – говорил он своим тихим, вкрадчивым голосом, склоняясь над рисунком ученика, – и пропорции верны, и сходство есть, но нет самого главного – характерности. Посмотрите-ка повнимательнее на это лицо. Каждый человек имеет свои особенности. Вот этот, он весь составлен из цилиндров – и нос у него цилиндрический, и губы, и веки, и даже щеки, да и вся голова – цилиндр. А другой весь состоит из треугольников или квадратов. Подобные лица можно изображать одними геометрическими фигурами – это и делают кубисты, но тогда это не рисование, а черчение. Это отказ от искусства. Это примитив. В том-то и состоит задача – передать характерность и сохранить мягкость и благородство рисунка» (Ю. Бахрушин. Воспоминания).

«Юон всегда крепок, силен, нов. Нельзя его ограничить русской провинцией или русской природой, в нем есть русская жизнь во всей полноте. Юоновские кремли, Сергиева лавра, монастыри и цветная добрая теплота есть жизнь русская. Сами космические размахи его композиций тоже являются отображением взлетов мысли русской. Краски, построение картин, свежая техника всегда радуют.

…В характеристике Юона правильно указан его оптимизм. Такой мастер, как Юон, по природе своей, конечно, всегда будет оптимистом. Никакие сложности не смогут поколебать путь Юона. Наоборот, из всего комплекса он опять найдет тот синтез оптимизма, который сделает его картины и реальными, и вдумчивыми, и улыбающимися в красках цветочного луга» (Н. Рерих. Из литературного наследия).

ЮРЕНЕВА Вера Леонидовна

Драматическая актриса. На сцене с 1902. Роли: Бронка («Снег» Пшибышевского, 1904), Регина («Привидения» Ибсена, 1904), Нора («Нора» Ибсена, 1909) и др. В 1911–1917 – актриса театра Незлобина.

«Юренева обладала прелестной внешностью – небольшого роста, блондинка с раскидистой прической, с особой манерой растягивания фраз – с какой-то „падающей“ интонацией. Если Жихарева и Рощина-Инсарова чеканили фразу, Юренева искала во фразе незаконченность, и движения ее казались рваными, капризными, внезапными. Ее обожали все современные женщины. Рощину-Инсарову и Жихареву ценили как актрис, но идеалом зрительниц стала Юренева – загадочная, неожиданная. Именно такие загадочные женские натуры ей особенно удавались. Поэтому ее считали лучшей исполнительницей героинь Арцыбашева и Пшибышевского, с грехом, заложенным в них, при незыблемой их внутренней чистоте. Юренева играла изысканно, создав своеобразный сценический стиль» (П. Марков. Книга воспоминаний).

ЮРКУН Юрий Иванович

Прозаик, художник-дилетант. Роман «Шведские перчатки» (Пб., 1914; предисл. М. Кузмина), повесть «Дурная компания» (Пб., 1918; рис. Ю. Анненкова). В начале 1920-х входил в группу «эмоционалистов». Друг М. Кузмина. Погиб в ГУЛАГе.

«Юркун несколько выше среднего роста. Чуть-чуть сутулится, как человек, никогда не занимающийся гимнастикой. Элегантность невыправленного и размагниченного „шпака“, если употреблять термины, которые я еще не успел оставить в то время!

Глуховатый голос, сообщающий некоторую интимность. Смеется более зло и с недоброй шуткой, – этим и отличается от веселой смешливости Михаила Алексеевича [Кузмина. – Сост.].

С болезненной приглушенностью цвета лица человека комнатного, не привыкшего к сильному солнцу!

Старенький пиджачок, хорошо на нем сидящий, галстук, мастерски повязанный бабочкой, жемчужно-серого цвета, с тонкими белыми еле заметными полосками! А в середине, пересекая все жемчуга и все чертежно-белые полоски, идет темная полоса неизъяснимого цвета. Это цвет… буревых туч на полотнах Тернера, изображающих кораблекрушения.

Галстук подобного изыска придает некоторую „орхидейность“ его носителю.

Английский магазин на Невском… 13-й год! Разве можно купить такой галстук в ином месте?!

…Юркун не был какой-то „Второй“ большого поэта или его сколком-подголоском. Нет. Его суждения, какие-то острые словечки были не только самостоятельными, но и сам Михаил Алексеевич постоянно обращался к Юркуну с ласковой улыбкой и спрашивал:

– А вам, Юрочка, что больше нравится?.. Этот рисунок или вот этот?

Именно эти два человека вместе составляли общий „настрой“ нашей встречи.

Два мальчика, вырвавшиеся на свободу от старших, – это верно, но эти „мальчики“ были чужды какой-то позы, хотя бы в самых миллидольных дозах! Предельная правда с самим собою и с людьми, которые к ним пришли.

„Мальчишеское дружество“, тепло и простота, чего обыкновенно не удается „взрослым“ при первом знакомстве, которое всегда сопровождается и некоторой натянутостью, а то и позой, – этот дар искренности совершенно очаровывал» (В. Милашевский. Тогда, в Петрограде).

«Пришлось быть как-то по поручению клуба [закрытый клуб деятелей искусств „Медный всадник“. – Сост.] у Юрия Юркуна, который поразил меня, показав две этажерки, заполненные томами его произведений. А сейчас никто о нем не вспоминает» (Л. Рубанов. Клуб «Медный всадник»).

«Вихревой блеск описаний, восторженная нежность к жизни, природе и людям, патетизм лирических рассуждений, эмоциональность фабулы и способность показывать каждый предмет, каждое слово со всех сторон, в трех измерениях – еще не оцененные достаточно свойства прозы Юр. Юркуна, может быть наиболее своеобразной из современной прозы» (М. Кузмин. Условности: Статьи об искусстве).

ЮРЬЕВ Юрий Михайлович

Драматический актер. Актер Александринского театра с 1893. Роли: Чацкий («Горе от ума» Грибоедова), Ромео («Ромео и Джульетта» Шекспира), Фауст («Фауст» Гете), Фердинанд («Коварство и любовь» Шиллера), Карл Моор («Разбойники» Шиллера), Дон Жуан («Дон Жуан» Мольера) и др.

«Юрьев… представитель классической традиции в театре. Классицизм, в отличие от романтизма и натурализма, состоит в том, что дается зрителю твердый каркас: такие зрители, как я, умеющие смотреть, украшают этот каркас любыми узорами, вот и я украшал Юрьева и сразу отличил его от всех других, как предмет, годный для украшения. Юрьев говорит, движется, гримируется, носит себя – так, что фантазии зрителя просторно. Вот почему он – художник» (А. Блок. Из дневника).

«Юрьев создан был для классических ролей. Великолепный голос, фигура для моделей античных статуй, дикция (неизвестно откуда взявшаяся и совсем не характерная для школы Малого театра) размеренно четкая, так шедшая к шестистопному ямбу александрийского стиха – все как нельзя больше шло к классическим ролям.

…Когда Юрьев входил в театральный зал или проходил по улице, сразу можно было даже не знавшему его догадаться, что это актер, и притом актер большой. Все – его безупречная манера одеваться, походка, постановка головы – все подтверждало это. „Велелепный Юрьев“, как шутя прозвали его ученики, после того как он прочел им отрывок из гекзаметров с выражением „Меч велелепный“» (Т. Щепкина-Куперник. Из воспоминаний).

«С самых первых шагов Юрьева на сцене, сколько мне помнится, в нем был целомудренный холодок. Он никогда не отдавался весь – ни страсти, ни порыву, ни увлечению. Всегда между ним и предметом его любви и дружбы на сцене была какая-то невидимая преграда, и всегда при слиянии душ, под чертой сложения, существовал какой-то неделимый остаток. Так как борьба за романтизм шла медленно и малоуспешно, Юрьевым пользовались в ролях подходящего характера в пьесах реалистического репертуара. Иногда в этих ролях он достигал высоты совершенно исключительной.

…Юрьев принадлежит к числу тех, у которых внутренняя дисциплина, способность изучения и художественный вкус значительно преобладают над пылкостью чувств и стремительностью воображения.

…При всей мягкости, тактичности и учтивости, скажу больше, при всей скромности, в нем есть что-то прямое, негнущееся. Он и как актер такой же негнущийся, устойчивый. Это – прямота без резкости, гордость – без высокомерия, твердость – без жестокости – все в совокупности помогает ему держать свой курс на театр возвышенных форм, унаследованный от прошлого, принимая, однако, с радушием воспитанного человека и сборную, пеструю толпу посетителей сегодняшнего дня. Он истинный джентльмен театра» (А. Кугель. Профили театра).

ЮТАНОВ Владимир Павлович

Писатель, переводчик, редактор-издатель альманаха «Сполохи».

«Владимир Павлович Ютанов, женившись в молодые годы на замоскворецкой купчихе, получил в приданое дом. Это был один из самых странных и удивительных домовладельцев Москвы. В доме, рассчитанном на тишину неспешной купеческой жизни, гремели два превосходных концертных рояля, на которых владелец дома разыгрывал с сыновьями, в шесть рук, могучего Бетховена или Баха, своих любимых композиторов. Кроме того, он любил английский и французский языки, перевел „Общественный договор“ Жан-Жака Руссо и в 1906 году издал его за сво счет, а затем перевел на английский язык и тоже сам издал отдельной книгой свою повесть „Доходный дом“, ранее напечатанную на русском.

Но больше всего, страстно и самоотверженно, Владимир Павлович Ютанов любил литературу. Издательство „Сполохи“, которое он во имя этой любви основал, не приносило ничего, кроме убытков, но оно и не было рассчитано на доходы. Мне кажется, что Ютанов попросту не признавал доходов от того святого ремесла, которое называется литературой. Каждый год аккуратно в срок выходила отлично отпечатанная, на хорошей бумаге очередная книга альманаха „Сполохи“, и дом Ютанова на Малой Серпуховской улице, ныне Люсиновской, стал пристанищем литературы.

Всегда куда-то торопящийся, но вежливый в высшей степени, сам литератор, Владимир Павлович радовался каждому, кто приходил к нему по литературным делам. Благовоспитанный, в золотых очках, с небольшими усиками под носом с горбинкой, с каштановыми, зачесанными назад волосами, он поминутно доставал из кармана гребешок и причесывался, тут же проверяя рукой ровную пышность волос, – в странного покроя суконной двубортной курточке с бархатным воротничком, Владимир Павлович хотел только одного: быть с литературой, встречаться с литераторами, это был его мир, его услада и весь трепет его жизни.

…Был сначала секретарем догорающего литературного объединения „Среда“, потом стал секретарем другого литературного объединения – „Звено“, потом секретарем Всероссийского союза писателей… Он приходил раньше всех и уходил позднее всех, вел фолианты протоколов, и нельзя было представить себе без Ютанова ни одного заседания или литературного вечера. Страсть к литературе поглощала все другие его интересы, сам он писал больше для стола, почти не предпринимая попыток пристроить тот или другой свой рассказ» (В. Лидин. Люди и встречи).

Я

фон ЯВЛЕНСКИЙ Алексей Георгиевич

Художник, участник группы «Der blaue Reiter», друг и единомышленник В. Кандинского. Автор серийных абстрактных композиций. Муж художницы М. Веревкиной. С 1896 – за границей.

«В течение нескольких лет я писал эти вариации, а потом мне стало необходимо найти форму для лица, так как я понял, что великое искусство нужно создавать только с религиозным чувством. И это я мог перенести только в человеческое лицо. Я понял, что художник своими формами и красками должен выразить то, что есть в нем божественного. Поэтому произведение искусства – это видимый Бог, а искусство – это „тоска по Богу“» (А. Явленский. Письмо от 12 июня 1938).

«Главным „модником“ был Алексей Георгиевич Явленский, офицер, вышедший в отставку в чине штабс-капитана. Когда-то он увлекался Репиным, позднее Серовым и Коровиным, а затем „специализировался“ только на иностранцах. Героями дня по очереди были: Цорн, Уистлер, японцы, Ленбах, Штук, Беклин. На этом дело не остановилось, и один за другим следовали, безжалостно сменяя друг друга, Сулоага, Клод Моне, Ренуар, Сезанн, Ван Гог, Матисс, Дерен, Пикассо, Брак и так далее, до бесконечности.

…Веревкина, находившаяся все время под его влиянием, разделяла увлечение всеми этими модами. Мы с Кардовским были менее эластичны, но, конечно, общее увлечение задевало какими-то сторонами и нас – Кардовского меньше, меня больше. Мы ограничивались, однако, тем, что наматывали себе смысл очередной моды на ус, не претворяя ее в собственных работах, тогда как Явленский тотчас же принимался писать под Уистлера, под Штука, под Сулоагу, под Ван Гога, под Матисса и Пикассо. Каждый раз он был во власти одного из них, считая его одного подлинным гением. Сам он был очень талантлив, прекрасно чувствовал цвет, силуэт, ритм, до иллюзии перенимая у своего сегодняшнего бога все его внешние признаки – манеру, мазок, фактуру, но не углубляясь в его внутреннюю, затаенную сущность. Он был слишком женственной натурой, быстро воспламенялся и в увлечении не в силах был формулировать своих мыслей и ощущений, непрерывно ахая и охая, причмокивая, щелкая пальцами, не находя нужных слов, неистово жестикулируя» (И. Грабарь. Моя жизнь).

ЯВОРСКАЯ (урожд. Гюббенет; в замужестве Барятинская) Лидия Борисовна

Драматическая актриса. Актриса театра Корша, Малого театра А. Суворина в Петербурге. Роли: Ольга Ранцева («Чад жизни» Маркевича), Маргарита Готье («Дама с камелиями» Дюма-сына), Сильветта («Романтики» Ростана), Мелисанда («Принцесса Греза» Ростана), Роксана («Сирано де Бержерак» Ростана), Нора («Кукольный дом» Ибсена) и др. Подруга Т. Л. Щепкиной-Куперник. С 1918 – за границей.

«Это была одаренная, далеко не заурядная артистка. С прекрасными данными: эффектная внешность, большой темперамент, умение быстро загораться и с блеском преподносить себя. Но своей манерой играть Яворская совсем не напоминала русскую актрису: на всем чувствовался налет иностранной или, точнее, французской школы. Можно было с уверенностью сказать, что она под сильным влиянием двух звезд французского театра – Сары Бернар и Режан. Она с точностью восприняла все приемы их игры и не без блеска пыталась демонстрировать их на русской сцене» (Ю. Юрьев. Записки).

«Она не отличалась ни выдающимся талантом, ни заметною красотою, ни обширным образованием. Я не скажу также, что бы ее ум был блестящ или оригинален, самобытен и свеж. Все было у нее среднего качества. Она была „каботинка“ в самом подлинном и настоящем значении этого слова, но, в отличие от актрис с „театральным характером“ (а без „театрального характера“ не станешь знаменитою актрисою), она была светски воспитанная женщина, каких наша сцена совершенно не знала. Она производила обаятельное впечатление тем, что к грации светской женщины прибавляла грацию сценического кокетства, выгодно отличаясь и от актрис, и от светских красавиц. Она умела слушать, – а уметь слушать важнее, чем уметь разговаривать, – и давала, тонко поощряя, возможность собеседнику показать себя с самой выгодной стороны, и потому после беседы с ней каждый с удовольствием вспоминал о самом себе, а следовательно, и о той, пред которой он был таким молодцом. …Яворская же, с кем погрубее, с кем потоньше, льстила каждому, слушая с видом величайшего удовольствия и вставляя очень искусные реплики, свидетельствовавшие о том, что слова ее собеседника – бальзам для ее души – о, не потому, что она необразованна или несведуща, а, наоборот, именно потому, что она, Яворская, такая образованная, сведущая и чуткая, и вот, наконец, нашла себе оракула. И все это было облечено в изысканнейшие светские формы и окружено еле уловимой атмосферой эротики – odor di feminа. В короткий срок она покорила и обезоружила всех, – даже хитрого и холодного старика Суворина. …Яворская, племянница бывшего министра путей сообщения Гюббенета, принадлежала к бомонду и, как актриса, еще лучше умела изображать его. Она прекрасно знала иностранные языки, ездила в Париж, имитировала и обкрадывала Сару Бернар, Режан, Бартэ, и вместе с туалетами привозила сценические „артикль де Пари“ в Петербург. Ее успех особенно определился в „Princesse Lointaine“ („Принцесса Греза“) Ростана, и Суворин, который совершенно справедливо не находил в Яворской ни значительного дарования, ни художественной правды, очень скоро махнул рукой на свое предубеждение и охотно дал дорогу актрисе, которая умела нравиться, и голосом, больным, надорванным и хрипящим, декламировала „Принцессу Грезу“» (А. Кугель. Листья с дерева).

«Я никогда не был поклонником ее дарования, особенно мне не нравился ее голос, сиплый, надтреснутый, точно у нее постоянно болело горло. Но она была женщина умная, передовая, ставила в свои бенефисы пьесы, как тогда выражались, „с душком“, ее любила молодежь, и у нее определенно был литературный вкус. Во всяком случае, она пользовалась большим успехом у Корша в Москве и у Суворина в Петербурге, где публика буквально носила ее на руках» (М. Чехов. Вокруг Чехова).

«Я слыхала от общих знакомых… что она необыкновенно интересная молодая женщина, знала, что она живет в „Лувре“ [отель в Москве. – Сост.], занимает самый лучший номер, что у нее бывает много народу и очень весело.

…Очутившись в устланном ковром коридоре „Лувра“, я решительно постучалась в двери и услышала „Войдите!“, сказанное очень своеобразным, хрипловатым и словно надтреснутым голосом. Я очутилась в большой, полукруглой комнате, всеми пятью окнами выходившей на площадь и Тверскую, уставленной синей мебелью. В комнате было много корзин с цветами и много народу. Навстречу мне встала очень стройная, изящная женщина в белом суконном домашнем платье. Первыми кинулись мне в глаза заложенные греческим узлом на затылке золотистые волосы, сияющие серо-голубым светом, взгляд и нервная улыбка большого, но прекрасной формы рта.

…Она произвела на меня сильное впечатление: ее блестящее умение говорить, ее живость, какая-то змеиная грация, свободное, слегка властное обращение с окружающими, выказываемое к ней поклонение и ее необычайная ласковость ко мне – все это очень заняло мое воображение, и мне думалось, что, вероятно, в таком роде была Аспазия или мадам Рекамье – вообще „героини“, и значительность и необыденность личности почувствовались сразу.

…Яворская в первый год своей службы у Корша взволновала театральные круги Москвы. До появления ее театр Корша имел свою, очень определенную физиономию: это был в полном смысле „театр для пищеварения“, да еще для какой публики – главным образом для купеческой, замоскворецкой, которая от театра требовала только одного: чтобы не приходилось думать и можно было посмеяться.

…И вдруг в этой атмосфере мещанского благополучия появилась – словно камень швырнули в стоячую воду – беспокойная женская фигура, не кругленькая и не розовая… Послышался нервный, резковатый, совсем не щебечущий голос, – вместо подпрыгивания милых куколок сверкнула змеиная грация и поразила глаз парижская манера одеваться.

…Лидия была не красавица, но очень интересна. Поклонники воспевали ее в прозе и стихах, говорили, что у нее „глаза страдающей и счастливой вакханки“, „Русалки“ и т. п. – эти сравнения были тогда в моде, – у нее действительно были великолепные серо-голубые глаза, и рот, умевший быть и нежным, и жестоким. Она была очень оживлена, всегда вся горела, любила и умела кокетничать. Ее отличительной чертой, как на сцене, так и в жизни, было полное неумение находиться в покое. Вспоминая ее, я всегда представляю ее себе в движении – куда-то торопящейся, что-то передвигающей, идущей, устремляющейся. Но иногда, когда мы оставались одни, она рассказывала мне роман своей юности, неудачного брака и обиженного сердца, и тогда, как две капли, была похожа на мюнхенскую Мадонну скульптора Бейрера. И глаза у нее казались невинными, как у ребенка. Очень странные были у нее глаза: в них чувствовалась какая-то пустота, словно их ретина не отражала и не воспринимала внешнего мира. Иногда немного блуждающие, иногда смотрящие почти не мигая, широко раскрытые – это именно могли быть глаза русалки, не передающие никакого чувства, не имеющие дна, не жившие жизнью лица – нервного и подвижного. Ее больным местом был голос – не гибкий, со странной хрипотой, напряженный. Когда его слышали в первый раз, он обыкновенно производил неприятное впечатление, но постепенно забывался. Какой-то большой шарм был в ней, заставлявший большинство прощать ей этот голос. И многих она привлекала и интересовала, но многих и отталкивала: кто восхищался ей, кто возмущался, только никто почти не оставался к ней равнодушен.

Сплетен она возбуждала невероятное количество. Ее считали женщиной очень легкомысленной, доступной, приписывали ей в десять раз больше, чем это соответствовало истине. Такой взгляд на нее установился просто, настолько, что даже А. П. Чехов, когда убедился, что дальше флирта у них не идет, – был как бы словно обижен этим. Лидия Борисовна не могла пройти с кем-нибудь рядом по улице, чтобы молва сейчас же не приписала ей близости с ним» (Т. Щепкина-Куперник. Дни моей жизни).

ЯКУБОВИЧ Петр Филиппович

Поэт, прозаик, публицист, общественный деятель. Лидер «Молодой народной воли». Стихотворные сборники «Отклик» (СПб., 1881), «Стихотворения Матвея Рамшева» (СПб., 1887), «Из стихотворений Я. Мельшина (П. Я.)» (СПб., 1901). «Стихотворения» (т. 1–2, СПб., 1898–1901).

«П. Якубович – поэт-народоволец, сосланный по процессу Германа Лопатина на каторгу. Стихи свои он подписывал инициалами „П. Я.“, беллетристику – „Л. Мельшин“. Книга его „В мире отверженных“, с потрясающим описанием каторги, вызвала большой шум, была переведена на иностранные языки. В конце девяностых годов, ввиду сильного нервного расстройства, Якубовичу было разрешено приехать из ссылки для лечения в Петербург. Познакомился я с ним вскоре после его приезда. Он находился в нервной клинике на Выборгской стороне. Мне передано было его желание познакомиться со мною и приглашение посетить его.

Приехал к нему. Невысокого роста, с темной бородкой и болезненно-белым, слегка одутловатым лицом, с черными, проницательными, прекрасными глазами. При нем его жена. Называю себя.

– Здравствуйте. Я вас ждал. – И сразу: – Вы марксист?

– Марксист.

– Слава Богу! Первого встречаю марксиста, который прямо заявляет, что он марксист. А то сейчас же начинает мяться: „Видите ли, как сказать, я, собственно…“

Я засмеялся.

– Хороших же вы встречали марксистов!

– Садитесь. Объясните, пожалуйста, что такого нового вы нашли в вашем марксизме?

Я стал говорить очень осторожно: меня предупредили, что Петру Филипповичу вредно волноваться и спорить. С полчаса, однако, проговорили на эту тему, и глаза его смотрели все мрачнее, все враждебнее.

Приехал Короленко с женою.

– Ну, Владимир Галактионович, оказывается – форменный марксист! Самый безнадежный!

Петр Филиппович сокрушенно махнул на меня рукою.

…Меня он очаровал. Совсем в нем не было того, что так меня отталкивало в других сотрудниках „Русского богатства“ (кроме Короленко и Анненского). Чувствовалось – он неистовою ненавистью ненавидит весь строй твоих взглядов, но это не мешает ему к самому тебе относиться с уважением и расположенностью. Я встречался с ним еще несколько раз – в последний раз на юбилее Михайловского – и каждый раз испытывал то же очарование, слушая, как он громил марксистов, и глядя в его чудесные, суровые, ненавидящие глаза» (В. Вересаев. Литературные воспоминания).

ЯКУЛОВ Георгий (Жорж) Богданович

Театральный художник, живописец, график. Сотрудничал с журналом «Золотое руно», издательством «Альциона». Участник выставок «Мира искусства» (1911–1915, 1917), «Союза русских художников» (1915). Оформлял кафе «Стойло Пегаса» и «Питтореск» в Москве (1919; совм. с В. Татлиным и А. Родченко).

«После событий 1905 года большое оживление в собрания у „Грека“ внес Георгий Богданович Якулов. Молодой энергичный южанин, вернувшись после войны на Дальнем Востоке в Москву, буквально вторгся в художественную жизнь. Переполненный впечатлениями от китайского и японского искусства, Г. Б. Якулов стал убежденно внедрять в русское искусство и доказывать необходимость для него многих начал, обогащавших живопись Востока.

Он, являясь одним из убежденнейших проповедников целесообразности перенесения некоторых восточных приемов живописи в русское искусство, начал практически осуществлять и применять это и в своих первых театральных работах. Якуловские грезы и фантазии находили отклик в сердцах и художников и зрителей, особенно молодежи» (В. Лобанов. Кануны).

«Я меньше помню произведения Якулова, чем его самого. И темперамент его, и лицо – все было типично для его родины – Армении, и вспоминались веселые сатиры на древнегреческих вазах. В его лице, фигуре, движениях была непреодолимая привлекательность. В общепринятом понятии красавцем он не был, но я считала его „некрасивым красавцем“ – его интересно было рассматривать, и что греха таить, я его побаивалась и избегала общаться из боязни влюбиться в него и… конечно, страдать. …А женщин он покорял запросто.

Он был в хорошем смысле богемой, и я бы сказала – парижского толка. Богемой по образу жизни, по складу души, ума и отношению к людям и искусству. Он не был художником-схимником и подвижником – был талантливым преуспевающим профессионалом. Всегда острый, мобилизованный на споры об искусстве, на выдумки, пирушки и доброту. Человек компанейский, веселый, циник, чаровник. Умел не по-торгашески и без унижений устраивать свои денежные дела, но всегда, всегда – художник!» (Вал. Ходасевич. Портреты словами).

«Не в пример большинству живописцев, Якулов обладал даром обобщения и умел связно излагать свои мысли.

У него была своеобразная гносеологическая концепция, противопоставлявшая искусство Запада как воплощение геометрического мировосприятия, направляющегося от объекта к субъекту, – искусству Востока, мировосприятию алгебраическому, идущего от субъекта к объекту. Именно ему принадлежит указание на это в совместно выпущенной нами декларации [„Мы и Запад“, 1913. – Сост.], точно так же как и противоположение территориального искусства Европы строящемуся на космических элементах искусству России» (Б. Лившиц. Полутороглазый стрелец).

«Жорж всегда был денди. Выступал ли он на выставках, бывал ли он у знакомых, говорил ли он с трибуны, он всегда был уверен, и, право, его путь был окрашен цветами радужной удачи.

…Когда началась война, Жорж, уже проделавший японскую кампанию, надел белые перчатки и обещал в этих перчатках войти в Берлин. Он взял крохотный чемоданчик и две смены белья:

– Я куплю себе новое белье через две недели в Берлине!

…В одной из стычек на опушке леса, когда солдаты не пошли цепью, Якулов, которого все солдаты безумно любили, медленно встает во весь рост, надевает свои неизменные перчатки, берет стек и без оружия двигается на немецкие окопы. Он никого не звал за собой. Он уже не верил в победный конец, он не шел „за бельем“ в Берлин, он просто не понимал чувства страха.

Через миг он лежал с пробитым легким. Пуля была разрывная» (В. Шершеневич. Великолепный очевидец).

«Георгий Богданович был милейшим человеком, но с деньгами обращаться не умел. Сколько бы у него ни было денег утром, к вечеру он ухитрялся их куда-то рассовать, очень мало тратя на себя. И, делая большие глаза, говорил: „Где же они? Черт возьми“ (это была его любимая поговорка). Когда он говорил „черт возьми“, голова уходила в плечи, на лице появлялась удивленная улыбка, все завершал жест разводящихся рук и слова: „Говорят, деньги – вода, врут, деньги – порох, вспыхнут и нет“.

…Якулов окончил Лазаревский Восточный институт. До войны 1914 года бывал часто за границей, дружил с парижскими художниками.

Ему близка была древняя и современная, особенно народная, армянская культура. Первым его сознательным увлечением, оставшимся навсегда, был итальянский Ренессанс. Затем, во время войны с Японией – Якулов был офицером, – он познакомился с китайской и дальневосточной художественной культурой. Любовь к искусству Африки была заронена, вероятно, увлечением на Западе конголезской скульптурой. Под такими разными влияниями Якулови сформировался как оригинальный, неповторимый художник.

Георгий Богданович очень чувствовал героику и патетику и был темпераментным художником. Человек он был общительный, остроумный, очень даровитый, отлично знал историю изобразительных искусств, литературу.

До революции Георгий Богданович выставлялся в „Голубой розе“, группировавшейся вокруг журнала „Золотое руно“.

…Якулов выступал с Шершеневичем и Мариенгофом на диспутах и принимал участие в журнале „Гостиница для путешествующих в прекрасное“, а когда имажинисты отделились от поэтов при „Союзе“ и перебрались в кафе „Бим-Бом“ на Тверской улице, то по эскизам Якулова отделывалось помещение, и очень интересно и необычно была решена вывеска: на полированной фанере был изображен в облаках Пегас и вокруг затейливым шрифтом написано „Стойло Пегаса“» (В. Комарденков. Дни минувшие).

ЯКУНЧИКОВА (урожд. Мамонтова) Мария Федоровна

Художница. Участница Абрамцевского художественного кружка. Занималась вопросами кустарного производства и прикладного искусства. Награждена была золотой медалью на Всемирной выставке в Париже (1900) за устройство павильона изделий русских кустарей.

«[Она была женщиной] талантливой, разбиравшейся в искусстве и умевшей отличать подлинное от фальшивого, серьезное от пошлого.

…Она всегда была во власти какой-нибудь художественной идеи, отличалась кипучей энергией и вечно что-то организовывала. Так, всецело ей обязана своим возникновением и организацией замечательная кустарная выставка в Таврическом дворце 1902 года» (И. Грабарь. Моя жизнь).

«По средам бывали мы иногда на приемах у нашей кузины Марии Федоровны Якунчиковой, рожденной Мамонтовой, блестящей, умной и талантливой молодой женщины, с которой мы впоследствии очень сблизились. Там бывало очень много народа – художников, артистов и просто светских людей.

…М. Ф. была очень дружна с Натальей Яковлевной Давыдовой, талантливой художницей. Они обе вместе работали по русскому кустарному делу и очень дополняли друг друга. Все рисунки создавала Н. Я., все изобретала она, а М. Ф., благодаря своему уму, вкусу и энергии, умела широко поставить дело, организовать выставки. По рисункам Н. Я. устроили мастерскую в Тамбовской губернии, деревне Соломенке, где ткали прелестные ковры и делали вышивки всех родов. На всемирной выставке в Париже М. Ф. и Н. Я. организовали Русский кустарный отдел. За это М. Ф. получила французский орден» (М. Морозова. Мои воспоминания).

ЯКУНЧИКОВА-ВЕБЕР Мария Васильевна

Живописец, офортист, прикладник. Член объединения «Мир искусства».

«Может быть, недалеко уже то время, когда эти годы, годы Серова, Коровина, Врубеля, Сомова, Якунчиковой и Мусатова, будут называться лучезарной эпохой русской живописи» (П. Муратов. О нашей художественной культуре. 1906).

«М. В. Якунчикова была незаурядной художницей, настолько одаренной и опытной, что ее нельзя причислить к числу обычных любительниц-дилетанток. Она большею частью жила за границей, но летом обычно приезжала в Россию и занималась пейзажной живописью. Излюбленными темами ее произведений были поэтические уголки старинных усадеб, виды с балконов на безграничные просторы полей, заглохшие сады, деревенские кладбища. Кроме живописи, М. В. Якунчикова занималась цветным офортом, и в этой области у нее были очень удачные вещи. Одно время она занималась таким, казалось бы, чисто „любительским“ и незатейливым делом, как выжигание по дереву, причем эти работы получались у нее вполне художественными, ничем не напоминая обычных шаблонов.

…Творчество М. В. Якунчиковой, несомненно, развернулось бы еще очень широко, если бы ранняя смерть не пресекла ее деятельности в расцвете лет…» (А. Головин. Встречи и впечатления).

«Якунчикова умерла тридцати двух лет. Последние два года она хворала. Немного времени осталось у нее для творчества, да и в судьбе ее было что-то необъяснимое и таинственное. Она была характерно русской женщиной с типично русским дарованием, а жить большую часть жизни вынуждена была за границей. За творческими силами она урывками приезжала в Россию, набиралась „русским духом“ и должна была опять лететь назад. В Париже она работала над видами Троице-Сергиевой лавры!

Лишь только она начала развиваться как художница, она вышла замуж, затем – дети, затем – серьезная болезнь сына и, наконец, смерть.

Якунчикова мало успела, особенно по сравнению с тем, что могла. Но во всем, что она впопыхах, между детскими пеленками и шумом Парижа, имела время сделать, она выказала глубину чудесного дарования, чутья и любви к далеким от нее русским лесам, этим „елочкам и осинкам“, к которым относилась с каким-то благоговением и к которым стремилась всю жизнь.

Во всем ее существовании было ужасно много драматичности, главным образом потому, что жизнь шла против нее и все время складывалась так, что борьба под конец сделалась для нее непосильной. …Она не смогла со всем этим справиться, она, милый поэт русских лесных лужаек, сельского кладбища с покосившимися крестами, монастырских ворот и деревенского крылечка, – куда же ей, столь хрупкой и тонкой, было воевать с жизнью. И она погибла» (С. Дягилев. М. В. Якунчикова).

ЯРЕМИЧ Степан Петрович

Живописец, книжный иллюстратор, художественный критик. Сотрудник журнала «Мир искусства». Участник выставок «Мира искусства», «Союза русских художников». Автор работ «Екатерининский канал в Петербурге» (1908), «Крюков канал в белую ночь» (1908) и других пейзажей.

«Что касается наружности Яремича, то перед нами предстал довольно высокий, несколько худощавый человек лет двадцати пяти, не более, рыжеватый блондин, с головой на шее несколько преувеличенной длины, с остриженной клинушком бородкой и с удивительно розовенькими, совершенно младенческими „щечками“. Он чуть прихрамывал, и происходило это от какого-то природного дефекта в ступне (вследствие чего он и обувь носил по специальному заказу), но эта еле заметная хромота не мешала Яремичу быть неутомимым пешеходом. Говорил он с едва уловимым украинским акцентом, придававшим, однако, своеобразную прелесть его речи.

Вначале Яремич, видимо, робел, но впоследствии я убедился, что он вообще несколько утрирует свою природную робость, пользуясь ею как некоторым средством нравиться. Он охотно улыбался, приятно и часто смеялся. Сразу же стала приметной его склонность соглашаться с собеседником, но это его соглашательство не означало какого-либо заискивания, а обнаруживала лишь чрезвычайную мягкость характера и, пожалуй, известную шаткость собственных убеждений. Впрочем, в каких-то главных вопросах между нами сразу наметилось действительно большое единодушие. Были у Степана Петровича и разные причуды, но они только придавали ему лишний шарм. Одна из самых курьезных причуд была та, что он ни за что не желал сообщить, сколько ему лет, но и это было какое-то „кокетство“ несколько женственного оттенка; женские черты вообще преобладали в его характере. Никогда он не говорил ни о своем прошлом, ни о своем происхождении, ни о своих родных, и лишь случайно, много лет позже, я узнал, что его отец принадлежал к духовному званию. Пожалуй, нечто от семинариста или бурсака было и в Степане Петровиче, но он был бы ужасно огорчен, если бы узнал, что производит такое впечатление и что таинственность, которой он себя окружил, была отчасти разоблачена. Во всяком случае, детство и ранняя юность у него были, вероятно, незавидными и чем-то таким, о чем неприятно вспоминать; это не мешало ему интересоваться детскими и юношескими годами других и вообще „знать толк“ в этой, не всякому доступной области.

Окутано тайной было и его образование. Он едва ли прошел весь курс среднеучебного заведения и уже наверное не побывал в университете, но это вовсе не помешало Яремичу принадлежать к числу людей высокой и глубокой культуры. Он, вероятно, самоучкой, движимый ненасытной потребностью познания, дошел до всего. Кроме того, он обладал даром черпать для себя все нужное при всяком случае и главным образом в общении с людьми выдающегося ума и вообще „интересными“. С особенной благодарностью он вспоминал о своем общении с другом Льва Толстого – художником Н. Н. Ге и с М. А. Врубелем. Немало почерпнул он и из общения с нашим кружком, в котором он довольно скоро занял подобающее ему место. Особенно близко он сошелся с Нуроком и с Сомовым, но его полюбили и стали считать за своего и Философов, и Дягилев, и Бакст. В редакции „Мира искусства“, куда я его ввел, как только увидал в нем ценного „союзника“, он очень скоро сделался своим человеком и бывал там не реже меня. К тому же он оказывал там и заметные услуги как по части информации, так и в качестве отличного графика-шрифтиста. Из его литературных предпочтений нас несколько смущало его беспредельное поклонение Вольтеру, но и это принадлежало в Яремиче к его чудачествам и было настолько вне круга наших идей, что не возбуждало даже споров. Находился же этот культ Вольтера в связи с материалистическим уклоном мировоззрения Яремича, что поражало в нем тем более, что по всему своему облику (а во многих отношениях и по своим вкусам и взглядам) он производил впечатление человека, склонного к мистике и чуть ли не к аскетическому подвижничеству. Впечатлению чего-то „иноческого“ способствовало и то, что он в те времена был неуклонным вегетарианцем. Последнее можно было объяснить еще и тем, что он когда-то (под влиянием Н. Ге) был адептом Толстого, и черты бывшего „толстовца“ нет-нет в нем и проглядывали» (А. Бенуа. Мои воспоминания).

«Он был долговязый, с длинной шеей и тощ, как мощи, и ходил точно на цыпочках. Он мог быть очень ехидным, но при этом он сам был полон милейшего добродушия. Я только часто не знал, говорит он всерьез или шутит.

Художник он был тонкий, но скромный – и невероятный лентяй. Я помню только два его масляных пейзажа и несколько небольших акварелей. Яремич был одним из первых в „Мире искусства“, который дал пример орнаментальных надписей и букв, украшавших „Мир искусства“ и „Художественные сокровища России“, это была безукоризненная каллиграфия самого чистого стиля. Он был киевлянином и до „Мира искусства“ работал с Врубелем по росписи храма св. Владимира.

…Он обладал большим литературным и критическим талантами, был очень знающим историком искусства; написано им и для „Мира искусства“, и для отдельных книг было очень много, также и в советское время, когда, между прочим, он написал очень внимательное и очень меня тронувшее предисловие к альбому моих литографий Петербурга» (М. Добужинский. Воспоминания).

«Даровитый художник (живописец-пейзажист и рисовальщик), Степан Петрович был и выдающимся специалистом по вопросам музееведения и реставрации. Его труды в области истории русского и западноевропейского искусства составили существенный вклад в нашу искусствоведческую литературу. …Прирожденное чутье, безошибочная интуиция и чувство стиля помогли ему стать одним из лучших знатоков старинного графического искусства. …Черты большой художественной культуры и замечательной искусствоведческой эрудиции сочетались в нем с коллекционерским энтузиазмом и с некоторой „богемностью“. В нем уживались благодушие и скрытность, осторожная деловитость и способность увлекаться, простота и лукавство, холодная дальновидность и пылкая предприимчивость. У него был большой жизненный опыт, обширный запас впечатлений и воспоминаний. Старость и болезнь сломили в нем волю к художественному творчеству (в последние годы жизни он не занимался живописью), он охладел и к литературной работе, всячески уклонялся от нее, – но искусство само по себе, прекрасные полотна, виртуозные рисунки, произведения больших мастеров продолжали его волновать до последних дней жизни. Судьба какой-либо замечательной картины, судьба редкого и ценного наброска интересовали его как событие личной жизни, заставляли вновь и вновь загораться восхищением, искать, спорить, доказывать, убеждать. В истории музейной и коллекционерской жизни и даже шире – в истории русской художественной культуры – имя С. П. Яремича не должно и не может быть забыто» (Э. Голлербах. Памяти С. П. Яремича).

ЯРЦЕВ Петр Михайлович

Драматург, театральный критик, режиссер. Сотрудник газет «Речь», «Киевская мысль». Публикации в журналах «Театр и искусство», «Золотое руно», «Правда», «Современная жизнь» и др. Автор пьес «Брак» (1900), «Волшебник» (1902), «У монастыря» (1905) и др. С 1906 заведующий литературным отделом в театре В. Комиссаржевской. В 1910 открыл в Москве собственную театральную школу. С 1920 – за границей.

«Редеющие каштановые волосы, зачесанные назад. Большой лоб, впору шекспировскому. Под ним светлые, огромные глаза, так глубоко засаженные, что глядят точно из пещер, обрамленных крепкими, костистыми арками – худоба и остроугольность их удивительна. Низ лица явно стремится к треугольнику с рыжеватой бородкою. Мягкая и не первой юности шляпа, черный галстук, длинный сюртук, крылатка и серые матерчатые перчатки, голова несколько вдавлена в плечи, брови насуплены – так проходит Ярцев в скромном старомодном облике своем по переулкам Москвы, близ Арбата, по Плющихе, в Левшинском…

Петр Михайлович появился в моей памяти зимою 1905 года. Художественный театр репетировал тогда „У монастыря“, трехактную лирическую его пьесу. Автора вовсе не знали в литературе. Что-то ставил он в Петербурге, чуть ли не у Суворина. Но Художественный театр… Сразу мог он дать славу, деньги, положение. Говорили, что Немирович увлекается новой пьесой и новым драматургом. Драматург жил в небольшой квартирке на Плющихе. В кабинете его висел Ибсен, лежало несколько книг. Стол был покрыт серым сукном, обои серо-зеленоватые. Тут писал, курил, пил крепчайший черный кофе хозяин. Он и дома сидел в сюртуке – очень длинном, не весьма новом. Нечто и донкихотовское, и монашеское было в его облике.

…Он жил совершенною птицей небесной. Более беззаботного, бессеребряного и неприспособленного человека я не встречал. …Петр Михайлович был тогда глубоко богемен. Над чашкою кофе мог сидеть без конца в кафе, что-то записывать, о чем-то размышлять. Встретившись с кем-нибудь из молодежи, мог оказаться в кабачке, от сумрачной молчаливости перейти к нервической оживленности, якобы загореться – поправляя галстук и откидывая назад волосы, увлекательно говорить о театре, все на нервах, на нервах…

…Ярцев любил такую жизнь. Будучи старше нас, загорался не меньше. Хотя нередко – так же быстро и гас: глубоким неврастеником был всегда, и всегда в сердце его лежало зерно горечи. Душевное опьянение лишь временно затопляло эту горечь.

„Романтический человек с раненою душой“ – так можно было бы определить его. Он мечтал об особенном театре (исходя, впрочем, от Станиславского), о высоком, духовно-облегченном искусстве. Ему хотелось, чтобы чувства на сцене сквозили чистейшими, прозрачными красками. Действительность, даже в Художественном театре, этого не давала.

Огромность требований Ярцева к театру, к любви, к жизни ставила его в тяжкие положения» (Б. Зайцев. Москва).

«В сезон 1908/09 года в Киеве появился новый рецензент, приехавший из Москвы, – Петр Михайлович Ярцев. Он был приглашен заведовать драматическим отделением театрального училища М. Е. Медведева, и ему же „Киевская мысль“ поручила рецензировать спектакли Соловцовского театра.