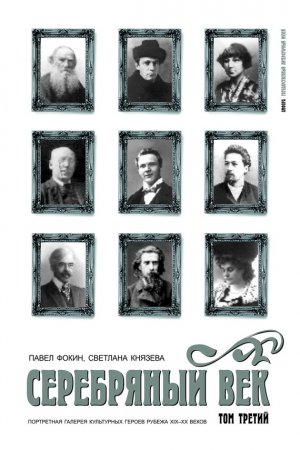

Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я Фокин Павел

Поэтесса, сатирик, переводчик. Публикации в журналах «Вестник Европы», «Русская мысль», «Северный вестник», «Русское богатство». Стихотворные сборники «Стихотворения» (СПб., 1890), «Новые стихотворения» (СПб., 1905), «В ожидании» (СПб., 1905), «Песни о четырех свободах» (СПб., 1906), «На темы дней свободы» (СПб., 1906), «Осенние вихри» (СПб., 1908). Переводы произведений Мильтона, Данте, Гюго, Байрона, Теннисона, Лонгфелло, Метерлинка, Гуго фон Гофмансталя и др.

«Среди „петербургских друзей театра“ [МХТ. – Сост.] прежде всего видишь в воображении фигуру покойной О. Н. Чюминой. Кроме своих лирических стихотворений она печатала под псевдонимом „Бой-Кот“ небольшие сатиры на явления общественной жизни, скорее, впрочем, шутливые, добродушно-юмористические, чем бичующие, и трудолюбиво переводила Шекспира, Данте и некоторых современных драматургов. В жизни она была необычайно проста, искренна, гостеприимна. В ее довольно большой квартире в здании Воспитательного дома, где муж ее, Г. П. Михайлов, занимал видную хозяйственную должность, собирались иногда люди весьма различной внутренней значительности. Общих горячих разговоров на какую-нибудь определенную тему, какие завязывались в доме Пресняковых, не возникало, но все, не исключая бывавших у нее артистов Художественного театра, чувствовали себя легко, непринужденно. В облике ее – в ее некрасивом лице „с наивным носиком“, по выражению О. Л. Книппер в одном из писем к Чехову, в ее манере причесываться, в ее платьях, в том стареньком собольем воротнике, которым она скрашивала свой костюм в особо торжественных случаях, было что-то простодушное и совсем не артистическое. Но не многие умеют так ценить, так чувствовать прекрасное в искусстве, особенно в сценическом искусстве, как она чувствовала и ценила. Любовь к Художественному театру, охватившая ее с первых его постановок, которые она увидела, и совсем не похожая на ту нервическую восторженность, какую питают к отдельным артистам обычные театралки, влилась в нее, как дыхание высокой поэзии, и скрасила последнее время ее жизни, уже подтачиваемой мучительной болезнью. Нельзя забыть ее лица, каким оно бывало в те минуты, когда в антрактах или по окончании спектакля она вставала со своего места и шла по проходу театрального зала, не глядя ни на что оружающее, сосредоточенная на своих художественных впечатлениях, – так прекрасно было это лицо, таким глубоким духовным счастьем светились ее глаза» (Л. Гуревич. Воспоминания).

«О. Н. Чюмина не была крупным светилом на небосклоне русской поэзии. Но изящная звездочка ее свежего таланта всегда блестела очень заметным и очень пленительным светом. Ее стихотворные переводы из многих западных поэтов обращали на себя внимание истинной литературностью и несомненной поэтической настроенностью. С наступлением недавней „политической весны“ внезапно обнаружился новый уголок ее гибкого дарования. Нежный лирик оказался в то же время ярким и остроумным политическим сатириком. Под псевдонимом „Оптимист“ и „Бойкот“ она дала в этой области несколько миниатюрных шедевров, которые тотчас же заставили говорить о себе и вызвали затем бесконечную вереницу подражателей. Расцвет ее литературной деятельности совпал с быстрыми успехами тяжелого недуга, от которого медицина еще не нашла спасительного средства. Она скончалась от рака, встретив с необыкновенным самообладанием верное приближение смерти. В близко знавших ее людях она оставила лучшие воспоминания. Теплым словом ее помянут и все любители истинной поэзии» (Из некролога).

ЧЮРЛЕНИС Микалоюс Константинас

Живописец, график, композитор. Учился живописи в рисовальной школе Я. Каузика (1902–1905) и художественном училище (1905) у К. Стабровского в Варшаве. Музыке обучался в Варшавском музыкальном институте и Лейпцигской консерватории. С 1908 жил в Петербурге. Участник выставок объединения «Мир искусства», «Салона» (1909). Живописные полотна и циклы «Сотворение мира» (цикл, 1904–1906), «Знаки Зодиака» (цикл, 1907), «Сказка» (триптих, 1907), «Сказка королей» (цикл, 1907), «Соната солнца» (1907), «Соната весны» (1907), «Соната моря» (1908), «Соната звезд» (1908), «Жемайтские кресты» (цикл, 1909). Автор первых литовских симфонических поэм «Лес» (1900), «Море» (1907), камерно-инструментальных произведений, пьес для фортепьяно; обработки народных песен.

«О картинах Чюрлениса я рассказал своим друзьям. Они очень заинтересовались творчеством художника, и вскоре А. Бенуа, Сомов, Лансере, Бакст и Сергей Маковский (редактор журнала „Аполлон“) пришли посмотреть все то, что привез с собой Чюрленис. Сам он на эту встречу не пришел – ему было не по себе говорить о своих работах с такими известными художниками, и мы условились, что картины покажу я сам. …Картины Чюрлениса произвели на нас всех очень сильное впечатление, и было немедленно решено пригласить его участвовать в этой выставке. Первое, что поразило нас в полотнах Чюрлениса, – это их оригинальность и необычность. Они не были похожими ни на какие другие картины, и природа его творчества казалась нам глубокой и скрытой. В голову приходили сравнения (и то весьма приблизительные) с Уильямом Блейком и Одилоном Редоном – художниками, которых Чюрленис мог знать. Но знал ли он их и их ли влияние ощущается в его картинах – это вопрос, который еще следует выяснить.

Было очевидно, что искусство Чюрлениса наполнено литовскими народными мотивами. Но его фантазия, все то, что скрывалось за его музыкальными „программами“, умение заглянуть в бесконечность пространства, в глубь веков делали Чюрлениса художником чрезвычайно широким и глубоким, далеко шагнувшим за узкий круг национального искусства.

В творчестве Чюрлениса нас особенно радовали его редкая искренность, настоящая мечта, глубокое духовное содержание. Если в некоторых полотнах Чюрленис был совсем не „мастером“, иногда даже бессильным в вопросах техники, то в наших глазах это не было недостатком. Даже наоборот, пастели и темперы, выполненные легкой рукой музыканта, иногда нарисованные по-детски наивно, без всяких „рецептов“ и манерности, а иногда возникшие как будто сами по себе, своей грациозностью и легкостью, удивительными цветовыми гаммами и композицией казались нам какими-то незнакомыми драгоценностями.

…О своих работах он говорил неохотно и очень не любил, когда его просили объяснить их содержание. Он сам мне как-то рассказывал, что на вопрос, почему в картине „Сказка королей“ на ветках дуба нарисованы маленькие города, он ответил: „А потому, что мне так хотелось“.

Как сейчас вижу его лицо: необыкновенно голубые трагические глаза с напряженным взглядом, непослушные волосы, которые он постоянно поправлял, небольшие редкие усы, хорошую несмелую улыбку. Здороваясь, он приветливо смотрел в глаза и крепко пожимал руку, немножко оттягивая ее вниз. Он часто что-то напевал, помнится, однажды, уходя, он стал напевать „Эгмонта“ и при этом улыбался своим мыслям. К нам его привлекало еще и то, что здесь он мог играть на замечательном новом „Беккере“. Когда Чюрленис окончательно свыкся с нашей обстановкой, он целыми часами просиживал у рояля, часто импровизируя, и приходил играть даже тогда, когда нас не было дома. Он много играл с моей женой в четыре руки, чаще всего симфонии Бетховена (особенно 5-ю), „Эгмонта“ и 6-ю симфонию Чайковского, которую он очень любил. Играл он нам и свою симфоническую поэму „Море“. Меня всегда удивляло, как тихий, робкий Чюрленис у рояля становился совсем другим, играл с необыкновенной силой, так, что рояль под его руками ходуном ходил» (М. Добужинский. Воспоминания).

«Чурлянис, будучи живописцем, одновременно был и хорошим музыкантом. И его вторая профессия ярко чувствовалась в его живописных вещах. Темы его картин часто также показывали его увлечение и интерес к астрономии. Он изображал огромные мировые пространства, где звезды водят хороводы, а на земле текут широкие реки, где безграничные пространства морей отражают грандиозное небо. Краски его были нежны и гармоничны и звучали, как прекрасная, тихая музыка. Фантазия его была бесконечна. Я очень увлекалась его вещами. Мне они казались музыкой, прикрепленной красками и лаками к холсту. Их сила и красочная гармония покоряли зрителя.

Я познакомилась с ним у Добужинских. Он был среднего роста, молодой, худенький, с пушистыми светлыми волосами и голубыми печальными глазами. Производил он впечатление болезненного и хрупкого. И это впечатление вскоре оправдалось. Через год он психически заболел и вскоре умер. Мы очень сожалели о его ранней смерти. Он был чрезвычайно богато и своеобразно одаренный человек» (А. Остроумова-Лебедева. Автобиографические записки).

«Есть художники, судьба которых обрывается, как грустная, полувнятная песнь. Они приходят к нам, одинокие, загадочные, с руками, полными сокровищ, желая рассказать много о чудесах далеких, о странах мечты нездешней, но внезапно уходят, не открыв своей тайны… Недолгая жизнь Чурляниса – тоже недопетая песнь. Смерть ревниво увела его от нас в ту минуту, когда казалось – вот-вот из рук его польются сокровища и осветятся сумерки его мечты…

Да, недопетая песнь. По отношению к Чурлянису это не только метафора. Его творчество – музыка в той же степени, как живопись; в иных случаях – даже больше музыка, чем живопись. Свои фантастические картины он действительно пел, выражая нежными красками, узорами линий, всегда причудливой и необычайно индивидуальной композицией какие-то космические симфонии… В его душе звуки непосредственно претворялись в зрительные образы, в миры призраков, в волшебные свитки то кошмарно жутких, то райских видений; в его душе из звуков возникали хоры ангелов и крылатые всадники, невиданные города и сказочные горы, вихри облаков, принимающие формы воинов и зверей, вереницы солнц и лун, вселенские радуги, огненные круги преисподней, таинственные шатры небесных сфер…

На некоторых картинах все это изображено вместе, в апокалиптической тесноте, с неуловимой для нас и тем не менее убедительной контрапунктической закономерностью, и замыслы художника кажутся тогда какими-то астрологическими ребусами, нагромождениями символов, выявляющими „звенящие“ глубины космоса.

…Картины Чурляниса не для трезвых скептических душ. Надо сознать и полюбить его бред, надо позволить себе отдаться наваждению, переступить вместе с художником видимые грани и за ними почуять Невидимое, словно отраженное в бесконечном ряде зеркал… Если современные индивидуалисты завоевали себе право свободного выражения природы, свободной передачи в линиях и красках ее воздействия на душу художника, то Чурлянис пошел дальше – от свободы впечатления, от субъективности концепции к тому, что на языке мистиков называется „двойным зрением“…» (С. Маковский. Н. К. Чурлянис).

Ш

ШАГАЛ Марк Захарович

Живописец, график, театральный художник. Ученик Л. Бакста и М. Добужинского. В 1910 в Париже сблизился с П. Пикассо, Ф. Леже, А. Модильяни. В 1910 впервые выставил свои работы в редакции журнала «Аполлон». Участник выставки «Бубновый валет» (1916). Живописные полотна «Мастерская» (1910), «Урожай» (1910), «Суббота» (1910), «Желтая комната» (1911), «Святой извозчик над Витебском» (1911), «Я и деревня» (1911), «Автопортрет с семью пальцами» (1911), «Посвящается Аполлинеру» (1911–1912), «Продавец скота» (1912), «Голгофа» (1912), «Поэт и Полчетвертого» (1912), «Музыкант» (1913–1914), «Париж из окна» (1913), «Женщина с коромыслом» (1914), «Голубые любовники» (1914), «Любовники в сером» (1916), «Розовые любовники» (1916), «Земляника» (1916), «Ландыши» (1916), «Прогулка» (1917) и др. С 1922 – за границей.

«Все уже читали о нем заметку Тугендхольда в „Аполлоне“, но живопись его еще мало была известна. Представляли ее себе по черным репродукциям. Он был молчалив, не из гордости, он держался очень просто, по-товарищески, хотя уже был знаменит куда больше самоуверенного Львова. У него не было „слов“ для выражения своих мыслей, этим была продиктована его молчаливость. А может быть, он считал, что выражать свои мысли, мечты, планы нецеломудренно!

Отнекивался, когда его о чем-то спрашивали в упор. Я должен заявить, что на своих портретах он очень похож, и внешне, и внутренне.

Под скромным пиджаком „горел“ красный жилет. Тогда не носили таких жилетов, носили серые, палевые, бледной охры, но красный жилет – это уже за гранью общепринятого!» (В. Милашевский. Тогда, в Петербурге, в Петрограде).

ШАГИНЯН Мариэтта Сергеевна

Прозаик, поэт, публицист, мемуарист. Стихотворные сборники «Первые встречи» (М., 1909), «Orientalia» (М., 1913; 5-е изд. Берлин, 1922). Книга воспоминаний «Человек и время» (М., 1980).

«Классной дамой нашей, однако, мы были довольны, больше того: почти все „влюблены“. Софья Васильевна Бонашевская, только что кончившая „пепиньерка“ – непрерывно краснеющая нежная блондинка, в закрытом, изящном шелковом или суконном платье, обращалась с нами ласково и осторожно… Софья Васильевна очень дружила с Мариэттой Шагинян – та имела преимущество 8-классного синего платья и ходила свободно все перемены с ней под руку. Они представляли чудесный контраст: изумительные черные с синеватым отливом косы, желтовато-персиковый цвет лица, густые, крепкие брови над безблесными огромными черными очами сильной, мужественной Мариэтты рядом с невинными, почти кукольными глазками под золотым, легким руном прически и ангельски тонким, томным силуэтом Софьи Васильевны.

Одно из своих первых литературных произведений, поэму в стихах „Красные башмаки“, Мариэтта прочла и посвятила Софье Васильевне» (Н. Серпинская. Флирт с жизнью).

«Рассуждения Мариэтты Сергеевны увлекали многих, и если не всегда казались логически убедительными, то неизменно пленяли каким-то ей одной свойственным сочетанием острого, приглядистого ума и совершенно неожиданной наивности. Среди молодежи ее принято было в те времена именовать „Минервой“, но она меньше всего была похожа на спокойную, рассудительную богиню. В огромных черных очках, с головы до ног окутанная серым платком, чуть склонив набок голову, Мариэтта Сергеевна жадно прислушивалась к кипевшему словопрению, готовая каждую минуту и сама ринуться в ожесточенный костер схватки» (Вс. Рождественский. Страницы жизни).

«Мариэтта Шагинян угощала меня пирожками и говорила: „Мне особенно трудно работать с большевиками (в „Правде“), что я христианка, я все думаю соединить это свое с ними, как соединяется Новый завет с Ветхим. Меня выгоняют отовсюду, но я не обижаюсь, у меня большой запас любви. Я христианка, но сознаю, что христианство не могло удержать людей от катастрофы, значит, надо как-то искать других путей, вот я ищу…“

Она просто очаровательна, умна, полна ласки для встреч по сердцу, – хорошая, но почти глухая, почти слепая» (М. Пришвин. Дневники. 1922).

ШАЛЯПИН Федор Иванович

Певец (бас), мемуарист. На сцене с 1890. Партии: Бертрам («Роберт-Дьявол» Мейербера), Фарлаф («Руслан и Людмила»), Сусанин («Жизнь за царя» Глинки), Иван Грозный («Псковитянка» Римского-Корсакова), Олоферн («Юдифь» Серова), Сальери («Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова), Борис Годунов («Борис Годунов» Мусоргского), Мефистофель («Мефистофель» Бойто), Демон («Демон» Рубинштейна), Дон Кихот («Дон Кихот» Массне), Филипп II («Дон Карлос» Верди) и др. Книга воспоминаний «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах». С 1922 – за границей.

«Голос, тембры и дикция Шаляпина были таковы, что этих „трех измерений“ было бы достаточно для увековечения его имени в потомстве, если бы даже природа в отношении, так сказать, физического естества его обидела. То есть если бы у него не было этого большого лица, которое „одинаково легко было гримировать под лица царей и дьяволов, пьяниц и вельмож, преступников и философов“; ни этой, по выражению Стасова, „великанской фигуры“, которая в гибкости и скульптурности могла соперничать с любым балетным артистом; „ни этих рук, пальцы которых так выразительно разговаривали языком угрозы и подхалимства, пристрастия и величия, хитрости и ласки“.

Станиславский требовал, чтобы пальцы „звучали“. Я должен отметить, что ни у кого другого я таких „звучащих“ пальцев, как у Шаляпина, не видел.

Без грима и костюма Шаляпин умел в любом концерте показать такой калейдоскоп образов, что иной раз, особенно при резком переходе в бисах от какого-нибудь „Ночного смотра“ к „Титулярному советнику“, слушатель ощупывал себя: а не происходит ли все это во сне?

Всеми своими дарами Шаляпин пользовался с неповторимым мастерством и тактом» (С. Левик. Записки оперного певца).

«Поражало в нем не столько мастерство оперного певца, сколько некая звучащая стихия, для которой „законы не писаны“, потому что она сама творит закон, исходя не от школьной преемственности (от других певцов-предшественников на европейских сценах), а откуда-то изнутри, из недр национального духа, как народные песни и былинный эпос.

Стихия вредила Шаляпину-человеку. Он казался подчас грубоватым, даже беспощадным на фоне созданных им сценических образов, отразивших всю гамму глубоких человеческих чувств. Богатырская индивидуальность не умещалась в обычных рамках, взрывчатое воображение как бы выбрасывало ее за пределы действительности. Шаляпин в жизни поневоле продолжал ощущать себя на сцене, не столько жил, сколько „играл себя“, и от наития данной минуты зависело, каким, в какой роли он себя обнаружит. Эта большая жизнь в непрестанной работе над самоусовершенствованием и в непрерывных триумфах – со спектакля на спектакль, из города в город по всему миру – была сплошным лицедейством. Меня не удивило, когда мне сказал приятель, часто бывавший у Шаляпина перед его смертью: „Какой великий артист! Представьте, даже на краю могилы, сознавая, что близок конец, он чувствует себя как на сцене: играет смерть!“

Для таких абсолютных творцов-художников стираются грани между реальным и призрачным.

…Не было, кажется, художника взыскательнее к себе. До последних лет жизни Шаляпин не переставал вырабатывать свои роли, не полагаясь на „вдохновение“, на взволнованную импровизацию, а добиваясь законченной формы в мельчайших подробностях игры, в каждом дополняющем пение жесте. И все музыкальные фразы доводил он с неимоверным терпением до этой завершенности. Если же не добивался результата, то – иногда после долгой работы – попросту отказывался от роли. Этим объясняется сравнительно небольшой его репертуар. Не от лени – напротив, от избытка трудолюбивой честности.

…Возведение оперы в ранг музыкальной драмы, в сущности, идет от Шаляпина. В излюбленных им операх он знал все наизусть – партии всех партнеров и каждую ноту партитуры. Надо было видеть его на иных репетициях… Случалось, отстранит капельмейстера, возьмет у него из рук палочку и покажет оркестру, как оттенить тот или иной пассаж.

…Роль он не только выучивал безупречно, оттачивая неутомимо каждый звуковой эффект, каждый замедляющий вздох и каждое говорящее fermato: он переживал роль, лепил ее психологически такт за тактом, собирая подсобный материал где только мог – в книгах, в беседах с литераторами и живописцами, вообще с людьми сведущими, в наблюдениях над типами людей, напоминавших ему вынашиваемый образ.

…Углубиться в роль, вжиться в изображаемое лицо, изучить все детали его душевного, бытового, исторического облика (когда опера касалась истории) – словом, создать живой драматический призрак было глубочайшей потребностью Шаляпина-певца.

…Помню, я не раз вызывал его на разговор об искусстве, о „тайне“ его музыкального и драматического исполнения, и говорил он охотно о том, как учился у Усатова и сам учился, слушая только что появившиеся граммофонные пластинки с Мазини, кумиром его, и как во время гастролей Мазини по русской провинции следовал за ним, переезжая „зайцем“ из города в город, чтобы слушать за кулисами его изумительную теноровую кантилену. Впоследствии у Мамонтова он пел с Мазини и дружил с ним (уже в Италии заставляя Мазини часами напевать, аккомпанируя себе на гитаре).

Басы обыкновенно злоупотребляют своими fortissimo на верхах и гибкостью вокализации не отличаются. Шаляпин приучил себя петь басом, как поет тенор, у него теноровый смычок на басовых струнах… Так объяснял сам Шаляпин. Лишь много позже, углубившись в искусство пения после знакомства со многими певцами, я понял, насколько верно охарактеризовал Федор Иванович еще в начале пути свое умение управлять голосом.

Об игре, о сценической „дисциплине духа“ он рассказывал меньше, как будто даже не совсем понимал, почему она производит такое впечатление… Говорил, что надо забывать о себе, играя, но никогда не упускать себя из виду, и еще – что нужно влюбиться в воплощаемое лицо, отдаться ему „со всеми потрохами“» (С. Маковский. Портреты современников).

Федор Шаляпин

«Шаляпин, как человек, наделенный огромным художественным чутьем, не мог примириться с банальными, шаблонными приемами в театрально-декорационном искусстве. Он резко выражал свое неудовольствие по поводу тех или иных плохих декораций, костюмов и пр. Его замечания были обычно вполне справедливы, но многие трактовали их как самодурство, капризы, прихоти, осуждая „избалованного успехом“ артиста.

…Придирчивость Шаляпина к разным мелочам, его не удовлетворяющим, объясняется тем, что он, как истинный артист, придавал значение каждой детали, каждому оттенку в исполнении. Всякая мелочь должна была быть „на месте“, все должно было отвечать высоким требованиях художественности» (А. Головин. Встречи и впечатления).

«Шаляпин был всегда весел и остроумно передразнивал певцов русских и итальянских, изображая их движения, походку по сцене. Он совершенно точно подражал их пению. Эта тонкая карикатура была смешна.

Своей подвижностью, избытком энергии, множеством переживания – веселье, кутежи, ссоры – он так себя утомлял, что потом засыпал на двадцать часов и разбудить его не было возможности. Особенностью его было также, что он мог постоянно есть. Он был богатырского сложения.

Я не видел Шаляпина, чтобы он когда-либо читал или учил роль. И все же – он все знал и никто так серьезно не относился к исполнению и музыке, как он. В этом была для меня какая-то неразгаданнная тайна» (К. Коровин. Шаляпин. Встречи и совместная жизнь).

«Гастроли Шаляпина доставляли массу неприятностей блюстителям порядка. В ночь накануне продажи билетов в Большой вокруг величественного здания собиралась толпа чающих билетов. Но до окончания спектакля к дверям не подпускали. Поэтому вокруг театра шло невиданное массовое гулянье, а когда рассеивались последние зрители, толпа весело и могуче бросалась занимать очередь. Как правило, для наведения порядка во мгле полуночи появлялся на коне сам помощник градоначальника Модль. Позднее в очередь становились уже за несколько суток, добровольцы составляли списки, для проверки которых требовалось лично и неукоснительно являться по нескольку раз в день. Назначались контрольные комиссии для проверки количества поступающих в кассу билетов – продавать их разрешалось по два на человека, а так как значительная их часть оказывалась заранее расписанной, то мы орали, стучали ногами, уличали чиновников из администрации, скандалили вовсю. В очереди шли самые неистовые споры о театре, о любимых актерах» (П. Марков. Книга воспоминаний).

«Шаляпин, певец, чей голос, льющийся словно из неиссякаемого источника, заполнял пространство, не имея, казалось, границ, ибо шел в его горло из таинственного космоса, своим искусством доказывал мне божественное происхождение человека и божественную иерархию человечества. Каждое слово, образованное им из гласных и согласных звуков и донесенное его голосом, было подобно новому акту творения: бесконечно богатое нюансами и в совершенстве истинное, более истинное, чем любая действительность. Также и жесты его прекрасной мощной фигуры – он был на голову выше всех остальных на сцене – были реальнее повседневной действительности; таким же могучим языком разговаривали его руки, преображавшиеся в каждой новой роли. Благодаря ему перед нами открывалась жизнь во всей своей великой тайне. Больше я не задавала вопросов о смысле жизни: я ощутила его. Шаляпин стал для меня мерилом истины и величия искусства» (М. Сабашникова. Зеленая змея).

ШАНЯВСКИЙ Альфонс Леонович

Генерал, золотопромышленник, общественный деятель, меценат. Учредитель Народного университета в Москве.

«Альфонс Леонович Шанявский был поляк по происхождению. При Николае I он, как круглый сирота, попал в число тех польских мальчиков, которые были размещены русским правительством по различным учебным заведениям внутренней России. Шанявскому довелось попасть в кадетский корпус в г. Орле. Россия оказалась для юного Шанявского не мачехой, а истинной матерью, и сам Шанявский полюбил ее настоящей любовью. В корпусе все были расположены к миловидному, добронравному и чрезвычайно способному воспитаннику. Он окончил курс с отличием и был отправлен в Петербург для довершения образования. Там он поступил в академию военного генерального штаба, где также обратил на себя внимание своими блестящими способностями. Он заканчивал курс в знаменательный момент. Начинались шестидесятые годы XIX столетия. Наступала эпоха реформ. И после долгого оцепенения за время николаевской реакции словно электрическая искра пробежала по мыслящей России. …Две черты представляются мне наиболее характерными для начавшегося тогда умственного движения. Это, во-первых, вера в науку как в великую социальную силу, как в могучую двигательную пружину общественного прогресса; и во-вторых – глубокое убеждение в том, что истинный и прочный прогресс возможен только на почве свободной общественной самодеятельности.

А. Л. Шанявский глубоко впитал в себя эти идеи и на всю жизнь остался их непоколебимым знаменосцем. В этом смысле он должен быть признан типичным „шестидесятником“. Но одно теоретическое признание этих истин его не удовлетворяло, содействовать проведению их на практике, послужить такому делу, которое в одно и то же время было бы связано и с идеей распространения научного просвещения, и с идеей общественной самодеятельности – вот что стало заветною мечтою его жизни.

…Занимаясь текущими делами, Шанявский не отступался от главной мечты своей жизни – о создании вольного университета. Он только терпеливо и неослабно выжидал наступления в условиях русской жизни благоприятного момента для осуществления этой своей мечты в наиболее чистой ее форме.

И вот наступил 1905 год. Россия превращалась в конституционное государство. Было объявлено о предстоящем созыве народных представителей. Шанявский встрепенулся и решил, что настал давно жданный момент для претворения его мечты в дело. К тому же и надвинувшиеся на него недуги побуждали его торопиться с осуществлением давно задуманных планов. В его мыслях давно уже было решено, что вольный университет, на создание которого он даст нужные средства, должен будет находиться в ведении московского городского общественного самоуправления.

…Энтузиаст излюбленной идеи, Шанявский был в то же время испытанным общественным деятелем, хорошо изучившим те условия русской жизни, с которыми необходимо было считаться при всяком общественном начинании. Идеализм убежденного человека сочетался в нем с трезвой деловой практичностью, и эта его особенность сказалась в той предусмотрительности, которую он вложил в дело создания им вольного университета. Он внес в дарственный акт два характерных условия. Первое состояло в том, чтобы Положение об университете непременно было внесено в Государственную думу и утверждено законодательным порядком. Шанявский отлично знал, как переменчивы веяния и настроения в высших административных кругах. Желая обезопасить создаваемое им учреждение от неприятных сюрпризов, порождаемых такой переменчивостью начальственных настроений, Шанявский и считал необходимым сообщить Положению об университете силу закона. Другое условие было не менее характерно. Шанявский обозначил в дарственном акте тот крайний срок (были определенно названы год и день), до которого должны были начаться учебные занятия в вольном университете: если к этому дню занятия не откроются, все пожертвованные средства отбираются от Московской городской думы и получают иное назначение. Этим Шанявский хотел оберечь свое создание от губительного действия русской волокиты. Он опасался, как бы все дело просто не было положено под сукно и не застряло бы безнадежно в какой-нибудь инстанции.

Между тем здоровье Шанявского быстро расстраивалось. Он так серьезно расхворался, что врачи опасались за его жизнь. Нужно было спешить с окончанием всех подготовительных действий к принятию Московской городской думой дара Шанявского. …Но Шанявский в конце концов победил смерть. Прежде чем отдаться в ее власть, он успел-таки принять нотариуса и оформить все нужные бумаги. Лишь только он поставил свою подпись под последней бумагой, он впал глубокий обморок, и через несколько часов его не стало» (А. Кизеветтер. На рубеже двух столетий).

«В нынешние тяжелые дни нашей общественной жизни, признавая, что одним из скорейших способов ее обновления и оздоровления должно служить широкое распространение просвещения и привлечение симпатий народа к науке и знанию – этим источникам добра и силы, – я желал бы, по возможности, оказать содействие скорейшему возникновению учреждения, удовлетворяющего потребности высшего образования, для почина, в дар городу Москве принадлежащее мне в Москве, подробно описанное ниже недвижимое имущество – дом с землей, для устройства и содержания в нем или с доходов Народного университета на следующих главных основаниях.

1. В Народном университете читаются предметы по всем отраслям академического знания, и при этом чтение может вестись не только на русском, но и на других языках. По невозможности открытия разом лекций по всем предметам предпочтительное открытие таковых предоставляется Попечительному Совету Народного университета. Лекторами могут быть лица обоего пола, имеющие ученую степень, а также лица, составившие себе имя в литературе, науке или в области преподавания, наконец, известные своими дарованиями Попечительному Совету Народного университета.

2. К слушанию лекций в Народном университете допускаются лица обоего пола не моложе шестнадцати лет, без различия национальностей и вероисповеданий, причем самим преподавателям предоставляется определять, имеют ли желающие слушать какой-либо предмет достаточную подготовку для слушания его с пользой. Такое условие, широко открывая двери Народного университета всем истинно жаждущим знания, тем самым и определяет цель его: служить дополнением к существующим ныне высшим учебным заведениям и расширять сферу высшего образования и деятельности на пользу его, не ограничивая поступления аттестатом зрелости, а преподавания формальными дипломами» (Заявление А. Л. Шанявского в Московскую городскую думу. 15 сентября 1905 г.).

ШАХМАТОВ Алексей Александрович

Филолог. Профессор Петербургского университета (с 1910). Председатель Отделения русского языка и словесности Академии наук (1906–1920). Исследователь русского языка, в том числе его говоров, древнерусской литературы, русского летописания, проблемы русского и славянского этногенеза, вопросов прародины и праязыка. Редактор академического «Словаря русского языка» (1891–1916). Сочинения «Разыскания о древнейших русских летописных сводах» (СПб., 1908), «Очерк древнейшего периода истории русского языка» (Пг., 1915), «Введение в курс истории русского языка» (Ч. 1, Пг., 1916).

«В ореоле легенды вышел он в ряды ученых, когда в 1882 году восемнадцатилетним гимназистом выступил на диспуте А. И. Соболевского в Московском университете. Слух об этом необычном выступлении „легендарного мальчика“, как тогда его называли, распространился не только среди московских кругов, близких к университету, но и в Петербурге. Но это не было легендой, как не легенда и то, что двенадцати лет Алексей Александрович „занимался в Мюнхенской университетской библиотеке Страбоном и Помпением Мелой для извлечения из них данных о древнейших обитателях России“, как писал он в своей автобиографии.

…Как ученый Шахматов являл собою необычайно гармоническое сочетание изумительных по силе и глубине аналитических способностей с даром широчайших обобщений.

Тонкий, глубокий и разносторонний лингвист, обладающий огромными знаниями, он на основе их создавал смелые гипотезы, подкупающие прежде всего какой-то артистичностью, виртуозностью – в лучшем смысле слова – своего построения.

Автор трудов, которые создали эпоху, которыми гордится русская филология, А. А. Шахматов и как человек был явление необычайное.

О кристальной чистоте его нравственного облика свидетельствуют все знавшие [его]. И когда читаешь или слушаешь рассказы о нем, об его благородстве, о „голубиной нежности к людям“, об обаятельной искренности и поразительной простоте, это все звучит как легенда, как одно из тех сказаний, гениальным исследователем которых он был!» (М. Цявловский. Предисловие к книге Е. Масальской «Повесть о брате моем А. А. Шахматове»).

ШЕБУЕВ Николай Георгиевич

Журналист, писатель, сценарист. Издатель сатирического журнала «Пулемет» (1905–1906), «независимой» «Газеты Шебуева» (1906–1907), журнала «Весна» (1908–1914, с перерывами). Стихотворные сборники «Первый крик. Полуфилософия Н. Шебуева» (М., 1922), «Троица» (М., 1922), «Гладиатор» (М., 1923), «Кухня поэта. Исповедь стихородителя» (М., 1923) и др. Романы-пародии: «Дьяволица. Чрезвычайно-уголовный роман» (М., 1915), «Берта Берс. В сетях шпионажа» (М., 1915).

«Это был среднего роста человек, с чисто выбритой, вполне пристойной, но до крайности пустой и невыразительной физиономией, какая бывает у актеров средней руки или юристов, начинающих карьеру. Говорил он немного, но посматривал мягко и испытующе. Казался человеком неглупым, а скорей осторожным» (С. Бобров. Записки о прошлом).

«Журналист Шебуев, сотрудник „Раннего утра“, толстощекий субъект, ходивший в огромных роговых очках, в рединготе брусничного цвета и в брусничного цвета цилиндре, нашел способ зарабатывать деньги на бездарностях. Он стал издавать журнальчик „Весна“, в котором злосчастные авторы сами оплачивали столбцы, занятые их писаниями. Журнальчика никто не покупал, но Шебуев имел от него недурной доход» (В. Ходасевич. Неудачники).

«Шебуев, прославившийся своим „Пулеметом“, где на последней странице был воспроизведен октябрьский манифест с отпечатком кровавой руки („свиты Его Величества генерал-майор Трепов руку приложил“), отсидев в тюрьме сколько полагалось, почувствовал себя эстетом. Это было и спокойней и более соответствовало вкусам публики – политика надоела. Но как соединить служение чистому искусству с бездефицитностью? Шебуев придумал. Он открыл „Весну“.

„Весна“ был журнал страниц в шестнадцать, формата большой газеты, сложенной наполовину. На обложке была марка – голая дама, опутанная лилиями и девизами о исканиях и красоте. Формат журнала, повторяем, был очень большой. Шрифт, напротив, самый убористый и мелкий. И сплошными столбцами шли стихи, стихи и стихи, напечатанные тесно, как объявления о кухарках. Были и рисунки, и рассказы, конечно, но их подавляли стихи без счету.

Несколько десятков авторов в номере, несколько сот стихотворений. Идея, пришедшая Шебуеву, была не лишена остроумия – объединить графоманов. Из тысяч „непризнанных талантов“, во все времена осаждающих редакции, Шебуев без труда выбирал стихи, которые можно было печатать без особого „позора“. Естественно, журнал „пошел“. Поэты, которых он печатал, подписывались на журнал, распространяли его и раскупали десятки номеров „про запас“. Другие, менее счастливые, тоже подписывались, не теряя надежды быть напечатанными по „исправлении погрешностей размера и рифмы“, как им советовал „Почтовый ящик «Весны»“. Самые неопытные и робкие, не мечтающие еще о „самостоятельном выступлении“, – таких тоже было много – раскупали „Весну“ в свою очередь. Для них главный интерес сосредоточивался на отделе „Как писать стихи“. Вел его, понятно, сам Шебуев. Под его руководством восторженные и терпеливые ученики перелагали „Чуден Днепр при тихой погоде“ последовательно в ямб, хорей, дактиль, потом в рондо, газеллу, сонет. Все это печаталось, обсуждалось, премировалось, и число „наших друзей-подписчиков“ неуклонно росло. Анкеты „Весны“ о „Наготе в искусстве“ и т. п. тоже привлекали многих. Набор и скверная бумага стоили недорого, гонорара, конечно, никому не полагалось.

Но вряд ли Шебуевым руководил денежный расчет. Я думаю, он ничуть не притворялся, изливаясь на страницах „Весны“, как дорога ему пестрая аудитория его „весенних“ (так он их звал) поэтов и художников. Стоило поглядеть на его фигуру в рыжем пальто и цилиндре, на его квартиру, полную ужасных „Nu“ и японских жардиньерок, прочесть какую-нибудь его „поэму в прозе“ или выслушать из его уст очередную сентенцию о „красоте порока“, чтобы понять, что в этом море пошлости и графомании он не самозванец, а законный суверен» (Г. Иванов. Китайские тени).

«[В начале 1920-х в Москве] Шебуев редактировал то один, то другой новый журнал. Издательство „Книгопечатник“ пригласило Шебуева редактировать большой и довольно толстый еженедельник „Всемирная иллюстрация“. Этот журнал продержался дольше других. Редакция помещалась в Китай-городе в здании у белой Китайгородской стены, ныне не существующей. Но Шебуев предпочитал принимать авторов у себя дома и о редакционных делах разговаривал с ними за чашкой чая с лимоном.

„С цитроном“, как он говорил, неизменно и упрямо произнося вместо „лимон“ – цитрон.

Квартиры Шебуева бывали всегда в самых неожиданных местах. Жил он с молоденькой женой и ребенком и в одной из бывших келий Новодевичьего монастыря и здесь же в келье принимал авторов, монтировал иллюстрации. Но, пожалуй, самым удивительным жилищем Шебуева была комната с окнами в Московский ботанический сад. Если авторы заставали Николая Георгиевича занятым срочным делом, он предлагал им, пока освободится, погулять в Ботаническом саду.

– А вы, батенька, лезьте в окно и походите себе по саду. У нас в Ботаническом саду хорошо. Не стесняйтесь, батенька, лезьте.

Автор, пришедший не вовремя, лез через окно в Ботанический сад и гулял, дожидаясь Шебуева. А то, бывало, когда предстоял более или менее обстоятельный с автором разговор, Николай Георгиевич предлагал:

– Батенька, что нам с вами в четырех стенах сидеть? Поговорим на свежем воздухе. – И первым, несмотря на грузность и на стариковские свои годы, садился на подоконник, перебрасывал ноги и прыгал на дорожку Ботанического сада – благо жил в первом этаже старого дома.

К этому времени облик Шебуева изменился. Он уже не носил котелка песочного цвета – голову покрывал шелковой черной ермолкой, какие носят старые академики, а пиджачную пару и парижские галстуки сменил на длинную, почти до колен, толстовку какого-то пыльного серого цвета. Но золотое пенсне с длинным, по грудь, шнурком по-прежнему поблескивало и подрагивало на его маленьком тонком носу» (Э. Миндлин. Необыкновенные собеседники).

ШЕВЧЕНКО Александр Васильевич

Живописец, график, педагог. Учился у К. Коровина, М. Врубеля, В. Серова. Член объединения «Ослиный хвост». Автор работ «Музыканты» (1913), «Женщина у зеркала» (1913), «Пейзаж с домом» (1910-е).

«Про Александра Васильевича Шевченко говорили, что он образованный человек, знает секреты настоящей живописи и, конечно, научит нас писать картины. Нас встретил невысокий худощавый человек в военной форме, с очень смуглым лицом. …Александр Васильевич производил впечатление человека интеллигентного, вежливого, сдержанного, всегда сохранявшего дистанцию между ним и учениками. Он не кричал, не размахивал руками, не рассказывал о себе. …Иногда рассказывал о Париже и о Карьере, у которого учился. …Наших холстов не трогал своей кистью, ограничивался словесными указаниями.

…В киоске Вхутемаса я приобрела любопытную книжку, называющуюся: „Александр Шевченко. Принципы кубизма и других современных течений в живописи всех времен и народов. Москва, 1913 г. Изд. А. Шевченко“. В этой книжке, напечатанной литографским способом, автор разбирает основные положения кубизма и считает, что эти положения были свойственны хорошей живописи во все времена, начиная с египетского и вавилонского искусства; наиболее четко это выражено в искусстве византийском. В девятнадцатом веке они только были собраны воедино.

Свойства или принципы кубизма, по Шевченко, следующие: 1) показать одновременно предмет с разных точек зрения, что придает ему особую наглядность и выразительность; 2) в картине применяется несколько горизонтов, что несомненно обогащает ее; 3) изображаемую форму кубизм позволяет гранить, отбрасывая детали, что упрощает ее и выявляет общий характер формы; 4) кубизм разрешает поворачивать, сдвигать плоскости, что дает возможность показать форму в движении; 5) кубизм „освобождает живопись от постоянного гнета линейной перспективы“, подчиняя ее требованиям композиции. Цвет в кубизме находится во власти художника. Видимый предметный цвет часто меняется, зависит от рефлексов, от освещения, преображающих цветовую характеристику предметов. „Таким образом, выдвигается принцип… для выявления их духовной сущности“.

Все эти положения автор иллюстрирует перерисовками на литографский камень работ современных художников: М. Ларионова, В. Барта, И. Скуйе, А. Шевченко, а также детскими рисунками. Автор утверждает, что принципы кубизма были известны и в древней Помпее, но забыты, поэтому их пришлось открывать заново.

„Вдумайтесь в слово искусство. Искусство, то есть неправда, ложь, но ложь гениальная, этим оно и прекрасно, что заставляет нас видеть жизнь не такой, какая она на самом деле“» (Е. Зернова. Воспоминания).

ШЕНГЕЛИ Георгий Аркадьевич

Поэт, переводчик, теоретик стиха. Стихотворные сборники «Розы с кладбища» (Керчь, 1914), «Зеркала потускневшие» (Пг., 1915), «Лебеди закатные» (Пг., 1915), «Гонг» (Пг., 1916), «Апрель над обсерваторией» (Пг., 1917), «Еврейские поэмы» (Харьков, 1919), «Раковина» (Керчь, 1918), «Изразец» (Одесса, 1921) и др. Драматические поэмы «Нечаев» (Одесса, 1920), «1871» (Одесса, 1921), «Броненосец Потемкин» (М., 1923). Исследование «Трактат о русском стихе» (Пг., 1923).

«Шенгели говорил мне как-то, что он хотел бы жить на маяке. Ну что ж, это неплохая фантазия! А что там, на маяке? Какой формы там жилище? Что это – комната, несколько комнат, маленькая казарма? Ничего нельзя себе представить…

Шенгели вообще удаются всякие, так сказать, морские береговые размышления – это потому, что их питают у него воспоминания юности. Он жил в Керчи. Говорил мне, что по происхождению он цыган. Очень талантливый человек.

- Вдали оранжево-топазовая,

- Величественная река

- Колышет, в зеркале показывая,

- Расплавленные облака.

Это не слишком хороший отрывок (дань Северянину, которому нельзя подражать), да я еще и наврал что-то. У него прелестные морские стихотворения – о каком-то капитанском домике в Керчи и т. п. Чистые, точно поставленные слова, великолепные эпитеты и, главное, поэзия. Поэзия! Есть у него свои странности, за которые держится. Например, поклонение Брюсову. Впрочем, это его дело.

Я помню, Георгий Аркадьевич, как вы стояли в углу сцены, над рампой, в Одессе, в Сибиряковском театре – в черном сюртуке, с черными кудрями, страстный, но не громкий, как показалось мне, небольшой, о, чудесная фигурка, Георгий Аркадьевич! – да-да, странно, непохоже на других красивый, вот именно черный, с медовым тяжелым блеском глаз – и читали стихи. Помню только строчку:

- И в глуши исповедален…

Нет, наверно, не так! Что это значит – в глуши исповедален?

Это было в Одессе, в ясный весенний вечер, когда мне было восемнадцать лет, когда выступал Северянин – само стихотворение, сама строфа» (Ю. Олеша. Ни дня без строчки).

ШЕНРОК Сергей Владимирович

Студент-филолог, участник ритмического кружка при «Мусагете». Сын историка литературы В. Шенрока.

«Молодой человек в студенческой тужурке, светлый блондин небольшого роста, мерно ходил по маленькой комнатке, размахивая двумя неочиненными карандашами в каждой руке. Когда я взял у него один из этих карандашей, то с удивлением обнаружил, что этот карандаш, вечно качавшийся у него между большим и указательным пальцем правой руки, очень сильно стерся (чуть не до самого графита) в том месте, где к нему прикасались пальцы. Круглая выемочка шла по всему карандашу. „Давно ли покачиваете вы сие?“ – спросил я, искренне недоумевая над этим, казавшимся все-таки артистическим, чудачеством. Юноша вздохнул: „Ужжжасс-ссное дерево, – сказал он, как-то странно вдыхая воздух в себя, – всего лишь месяца четыре, не большш-шше“. И улыбнулся. Это был один из юных любителей литературной философии, страстный и невозможный спорщик, Шенрок. Человек непобедимой мягкости, необыкновенного внутреннего очарования и тысячи маленьких, домашних, кругленьких, словно двухнедельный котенок, странностей и чудачеств. Он часами, неутомимо, доводя слушателей до полного отчаяния, мог спорить о роли спондеев в русском стихе, сыпя без конца цитаты – цитаты – цитаты – и опять цитаты – изо всех всем известных, малоизвестных и никому не известных русских поэтов, стихотворцев и просто рифмачей. „Но ведь это немыслимо, чтобы вы сами не писали?“ – приставал я к нему. „И я, – говорил он, со свистом всасывая воздух, – я пишу лишь классическую прозз-ззу. Это страшш-шшно строго. Когэн и все прочие (разумеется, он был без ума от неокантианцев) – настоящие ккккотятт-та перед моей бррнзово-статуарной прозой. Вам хочется ознакомиться? В следующий раз не премину принести“. И на следующий раз он принес мне аккуратно завернутую в газету тетрадку с заглавием: „Сергей Шенрок – Философические озарения – Сочинено в самом чистом и бело-линеарном стиле, каковой только и подобает великой матери сущего, философии. – Издано в единственном экземпляре для моего единственного читателя“. Я раскрыл тетрадку, – действительно, это было нечто в высшей степени „бело-линеарное“: кроме белой бумаги и прямых линеек тетрадки, там ничего не было.

Этот замечательно одаренный человек умер очень молодым. Странно, что он в те далекие годы говорил, что столица в Петербурге – историческое недоразумение, столица, конечно, будет в Москве. Москва город неудобный, но его весь перепланируют – будет большая улица, очень широкая, от Театральной площади до самых Воробьевых гор – вот вам и центральный проспект. Переспорить его не удавалось никому. Он улыбался, когда ему говорили, что это – фантастика. И говорил, свистя и пощипывая: „Просс-сто здравый смысс-ссл. Совершенно ясс-ссно. Философ вовсе не обязан быть дураком. Аффоризз-зм Шопенгауэра. Ну, это, конечно, не философ. Однако в отдельных случаях…“ – и он снова заходил по комнате, а карандаши завертелись в своей вечной пляске в его пальцах» (С. Бобров. Мальчик).

ШЕНШИН Александр Алексеевич

Композитор, педагог.

«Каждый раз, когда я вспоминаю о Шеншине, я испытываю горькое чувство. О нем мало вспоминают, если и вспоминают вообще. Человек редкого ума и безупречного вкуса, он пользовался немалым авторитетом в тогдашних музыкальных кругах. Помню, как я иногда заставал у него молоденького, недавно прибывшего в Москву Шебалина, который консультировался у Александра Алексеевича по вопросам оркестровки. Иной раз я заставал у него Н. П. Рождественскую или еще кого-либо из ведущих певиц Москвы, – с ними он занимался вокалом. Он много думал, много понимал, любил передавать другим чистое золото своего ума. Он был предельно честен, искренен, целен. Внешне он резко отличался от типичного для того времени стиля людей искусства. Он скорее походил на человека глазуновского поколения, обстановка его квартиры была лишена принятой тогда эстетической нарочитости, так же как и его внешность. Круглолицый, сероглазый, с небольшими усиками, всегда в очках, он любил придавать своей речи народно-русский привкус.

Трагической стороной его жизни, ее настоящим содержанием и драмой было его композиторство. Он писал немного, но с полной отдачей и на высоком уровне понимания своего искусства. Но единственный пример, характерный для тех поколений: собственные требования к себе и своему искусству были слишком велики. Культура перерастала возможности таланта. Сочинения Шеншина были всегда на уровне новаторского искусства, отличались продуманностью и формальным совершенством, но он сам чувствовал эту связанность крыльев, неполное дыхание, замкнутость художественного отшельника без всякой склонности к аскетизму. Уже в конце своей недолгой жизни Александр Алексеевич однажды сказал со всей трезвостью здорового критического самосознания: „Шостакович уже написал все мои сочинения“. Для меня Александр Алексеевич был, несмотря на небольшую разницу в возрасте, чуть ли не непререкаемым авторитетом. Вероятно, я сам виноват в том, что в последние годы его жизни наши отношения как-то разладились. Я тогда посулил ему написать либретто и рассказал план, но, быстро разочаровавшись в своем замысле, прекратил работу над ним. Шеншин успел „загореться“ будущей оперой, и мой отказ от ее продолжения, по-видимому, стал причиной его охлаждения. Может быть, и еще были причины.

…Сочинение хоровых партий, занимающих заметное место в „Трахинянках“, было поручено именно Шеншину, в сознании, что после кончины Танеева вряд ли кто другой мог бы с полным правом взяться за этот труд. А. А. в неожиданно быстрые сроки сочинил хоровые партии трагедии, причем я думаю не ошибиться, утверждая, что эти хоры едва ли не лучшее из того, что создал этот не смогший развернуться талант. Минуты, когда А. А. уже разучивал с увлеченными артистками хоровые партии, остались лучшими воспоминаниями из всей работы над Софоклом в театре. Впоследствии, когда наша затея не понадобилась театру, А. А. воспользовался темами и даже разработками отдельных эпизодов из этих хоровых партий в балетной сюите, которая была впоследствии поставлена Касьяном Голейзовским на сцене Большого театра» (С. Шервинский. От знакомства к родству).

ШЕРВАШИДЗЕ (Чачба) Александр Константинович

Художник театра, график, живописец и критик. Оформлял спектакли, выполнял театральные эскизы, портреты артистов, художников, литераторов. Участвовал в выставках «Мир искусства», в «Салоне» В. Издебского. С 1920 – за границей. Секундант М. Волошина в дуэли с Н. Гумилевым.

«Его род принадлежал к самой достоверной и древней кавказской аристократии, а предки его были, как говорят, даже царями Абхазии, но Александр Константинович хоть и был очень породист с виду, однако, обладая весьма скудными средствами, вел жизнь более чем скромную. Он был женат на особе прекрасных душевных качеств, умной и образованной, но с виду напоминавшей простую деревенскую бабу. Как это так случилось, что такой изящный и пленительный человек связал свою судьбу с такой удивительно к нему не подходившей особой, никак нельзя было объяснить, но вряд ли тут подействовало минутное увлечение страсти и еще менее материальный расчет – нечто окончательно чуждое Александру Константиновичу. И он, и она были настоящими бедняками. Относился он, во всяком случае, к Екатерине Васильевне если и без каких-либо проявлений нежности, то все же с изысканной вежливостью. …Это был вообще великий чудак. Его доброта легко переходила в „преступную“ слабость, в то же время он был нелепо вспыльчив, крайне непоследователен в своих поступках и… классически ленив. Из всех моих знакомых художников он был, несмотря на подлинную даровитость, наименее продуктивен, и лишь впоследствии, женившись после развода с первой женой на Н. И. Бутковской и войдя в тесный контакт с театральным миром, он в качестве искусного декоратора более наглядно проявил свои способности. Театр со своей вечной срочностью хоть кого перевоспитает.

По существу же Шервашидзе оставался и впоследствии таким же чарующе-туманным, такой же „складной душой“, охотно подчиняющейся и мнению, и воле других и не боровшейся со своей трудноодолимой склонностью к far niente [итал. ничегонеделанию. – Сост.]. Это не мешало ему быть всегда опрятно одетым, отличаться большой воздержанностью в пище и в питье» (А. Бенуа. Мои воспоминания).

ШЕРШЕНЕВИЧ Вадим Габриэлевич

Поэт, один из главных теоретиков имажинизма, переводчик, мемуарист. Член объединения «Гилея». Лидер московской группы футуристов «Мезонин поэзии». Член «Ордена имажинистов». Стихотворные сборники «Весенние проталинки» (М., 1911), «Романтическая пудра» (СПб., 1913), «Экстравагантные флаконы» (СПб., 1913), «Carmina. Лирика. 1911–1912» (М., 1913), «Автомобильная поступь. Лирика. 1913–1915» (М., 1916), «Быстрь. Монологическая драма» (М., 1916), «Вечный жид. Трагедия великолепного отчаяния» (М., 1916), «Крематорий» (М., 1918), «Лошадь как лошадь. Третья книга лирики» (М., 1920), «Одна сплошная нелепость» (М., 1922), «Кооперативы веселья. Поэмы» (М., 1921), «Шиш» (М.; Пг., 1924; совм. с Г. Шмерельсоном), «Итак итог» (М., 1926). Книги «Футуризм без маски» (СПб., 1913), «Зеленая улица» (М., 1916) и др. Книга воспоминаний «Великолепный очевидец».

«Вот вождь имажинистов – наглоликий, лопоухий и щегольски вылощенный Вадим Шершеневич, специалист по зычному прорезыванию своим громадным, резко-металлическим голосом несущегося к эстраде шума и свиста своих оппонентов» (Ф. Степун. Бывшее и несбывшееся).

«Вышел и заговорил. Любит не слово, а фразу. Его образы цепки, как и его остроты. Говорит, говорит – и ищет лукавым взглядом свежей мысли и новой остроты. Оглушительный смех.

Упрямое лицо и уши как две ручки от вазы. Наскоро завязанный галстук. Уверенные движения рук. Засыпет тяжелыми пятаками слов» (Б. Глубоковский. Маски имажинизма).

«Вадим лицом и фигурой напоминал боксера, даже уши были слегка приплюснуты. Он, действительно, хорошо боксировал, и мне приходилось видеть, как раза два он это доказывал на деле, заступаясь за Сергея [Есенина. – Сост.] после его выступления с „Сорокоустом“ (в первой озорной редакции). Вообще же между Есениным и Шершеневичем была дружба, основанная на взаимном уважении, хотя в поэзии они стояли на противоположных полюсах» (М. Ройзман. Все, что помню о Есенине).

«…Захваченный общим настроением, ярким светом десятков свечей и громадностью зала В. Г. громко и страстно, с увлечением декламировал отрывки из своих произведений. Голос его громко и отчетливо раздавался по зале, и сам он, крупный, сильный, дерзкий, красивый, породистый, кипучий, производил незабываемое впечатление этой своей силой. Есть что-то в Шершеневиче, во всем складе характера, голоса, таланта, американской, скажу, гениальности и нерусской оборотливости, что влечет к нему эти толпы серых, глупых обывателей, что заставляет их жать ему руки, благодарить за вечер, а ему, в свою очередь, с удивительной пылкостью произносить горячие филиппики, электризующие это безголовое стадо и несомненно дающие право поэту на бессмертие» (Т. Мачтет. Из дневника. 1920).

«Вадим Шершеневич владел словесной рапирой, как никто в Москве. Он запросто – сегодня в Колонном зале, завтра в Политехническом, послезавтра в „Стойле Пегаса“ – нагромождал вокруг себя полутрупы врагов нашей святой и неистовой веры в божественную метафору, которую мы называли образом» (А. Мариенгоф. Мой век, мои друзья и подруги).

«Вождь „Мезонина поэзии“ любил разыгрывать из себя футуристского Брюсова. Сам еще достаточно молодой, он совмещал в своем облике денди и эрудита. Он приглашал в определенные часы в свой, обставленный по-профессорски, кабинет. Скрестив руки, покачивая длинным лицом, он читал отпечатанные на машинке строки. Правильный пробор, искусственный цветок в петлице, вождь чувствовал себя все время словно перед зеркалом. Жестоко подражавший Маяковскому, он боялся его и ненавидел. Всячески старался себя противопоставить Маяковскому, щеголяя своим знанием французских поэтов и Маринетти. Хронологии он придерживался особой: это было тогда, когда я написал „луна, как ссадина на коже мулатки“. От собеседника требовалось почтение и должное удивление перед остроумием мэтра» (С. Спасский. Маяковский и его спутники).

ШЕСТОВ Лев Исаакович

Философ. Сочинения «Добро и зло в учении гр. Толстого и Фр. Ницше» (СПб., 1900), «Достоевский и Ницше» (СПб., 1903), «Апофеоз беспочвенности» (СПб., 1905), «Начала и концы» (СПб., 1908), «Великие кануны» (СПб., 1910), «Что такое русский большевизм?» (Берлин, 1920), «На весах Иова: Странствования по душам» (Париж, 1929) и др. Собрание сочинений (т. 1–6, СПб., 1911). С 1922 – за границей.

«Лев Шестов, о нем еще с Петербурга, когда он начал печататься в Дягилевском „Мире Искусства“, пущен был слух как о забулдыге – горьком пьянице. А на самом-то деле, – поднеси рюмку, хлопнет и сейчас же песни петь! – трезвейший человек, но во всех делах – оттого и молва пошла – как выпивши.

Розанов В. В., тоже от „странников“, возводя Шестова в „ум беспросветный“, что означало верх славословия, до того уверился в пороке его винном, всякий раз, как ждать в гости Шестова, вином запасался и всякий раз, угощая, не упускал случая попенять, что зашибает.

А настоящие люди – ума юридического – отдавая Шестову должное как книжнику и философу, в одном корили, что водится, деликатно выражаясь, со всякой сволочью, куда первыми входили мы с Лундбергом, и все приписывалось запойному часу и по пьяному делу…» (А. Ремизов. Встречи. Петербургский буерак).

«Он пришел – как из опаленной Иудейской земли – темный загар, рыже-коричневая борода и такие же кучерявящиеся над низким лбом волосы. Добрые и прекрасные глаза. Веки чуть приспущены, точно отгораживая от всего зримого. Позднее в своих бесчисленных разговорах с Шестовым я заметила, что для него не существует искусства, воспринимаемого глазом: ни разу он не упомянул ни об одной картине. Доходчива до него только музыка да слово.

…Поразил меня его голос, хрипловатый, приглушенный, весь на одной ноте. Сразу пришло на ум сравнение: так скрежещет морской песок, когда волна прихлынет и отхлынет опять и тянет его по широкому взморью за собой, в глубину. Пленил этот его затягивающий в свою глубину голос. Тут же в наше первое свиданье он рассказал мне, что в юности со страстью пел, готовился на сцену и сорвал, потерял голос.

…В его отношении к близким ему людям ни тени позы или литературного учительства (в те годы это в диковинку), просто доброта и деловитая заботливость. Одного он выручил из тюрьмы и отправлял учиться… другому – беспомощному писателю – сам тогда еще не известный никому, добывал издателя, помогал деньгами, разбирал семейные драмы. Все это без малейшей чувствительности. И сам он такой деловой, крепкими ногами стоящий на земле. Притронешься к его рукаву – добротность ткани напомнит о его бытовых корнях в киевском мануфактурном деле. Когда садится к столу, широким, хозяйским жестом придвинет к себе хлеб, масло, сыр… Сидит так сидит. …Во всем его облике – простота и в то же время монументальность. Не раз при взгляде на него мне думалось о Микеланджело, то ли о резце его, то ли о самом одиноком флорентийце. …Да, трезв он, но эта трезвость и эти его приятели в разных лагерях – не от глубокого ли равнодушия ко всему, что не сокровенная его тема?» (Е. Герцык. Воспоминания).

«Изящество и сила слова как-то своеобразно сочетаются у Шестова со строгостью и чистотой словесной формы, – и отсюда неотразимое впечатление подлинности и правдивости. Может быть, эти именно свойства писаний Шестова содействовали тому, что литературные круги ценили… Шестова гораздо выше, чем круги философские. Между тем основной пафос в творчестве Шестова есть именно пафос философский: через все его произведения проходит внутренняя страстность в искании истины, если угодно, философская „придирчивость“ и суровое обличение всяких отклонений от подлинной реальности.

…Шестов с ранних лет впитал в себя различные движения европейской культуры, и эти движения срастались очень глубоко с его внутренними исканиями, и именно потому критика культуры превращалась у Шестова в борьбу с самим собой» (В. Зеньковский. История русской философии).

«Он был немного странный, горячий, как арабский конь, и очень полемичный. …Всегда, на все лады, опять и опять, говорил… о том, что называется благодатью: незаслуженном даре снисходящего Высшего Милосердия. Поэтому Шестов так любит пророка Исайю и ап. Павла, и Достоевского, и датчанина Киркегора, и Паскаля, и все время ссылается на них. Он не любит и не понимает Сократа. Зачастую Шестов несправедлив в своих оценках. Но как часто он прав и как остроумен!» (Н. Арсеньев. Дары и встречи жизненного пути).

«„Скажите, сколько я ни бьюсь, я никак не могу найти объяснения для вашего псевдонима“. – „А, – воскликнул, неожиданно подмигнув, Лев Исаакович, – и не пытайтесь. Еще никому не удавалось. А это – суффикс… С примесью каббалы… Знаете, юнош-еств-о, излиш-еств-о, монаш-еств-о, патриарш-еств-о, торгаш-еств-о и т. д. Представьте себе, что я выдумал это, когда еще был в гимназии. Как все тогда, я ненавидел „торгашество“ (отец, знаете, был крупный торговец – торгаш). Если стану писателем, а я непременно хотел прославиться как писатель, я отделаюсь, решил я, от отцовской фамилии и оставлю в своем псевдониме одну лишь начальную букву „Ш“. От отцовского же рода занятий отрублю голову – „торг“, и останется одно свободное „шество“, сродни шествию; шествовать, к тому же, в общем-то в обратном от отцовского направлении. И получите что? Шестов, если переставите две последние буквы!“ Мы оба рассмеялись, как ученики младших классов, а я невольно подумал: „Неужели и теперь все это одна лишь словесная докука и балагурство? Ребусы на каламбурах?“ „Действительно, каббалистика“, – сказал я вслух. „Погодите, – остановил меня Шестов, – каббала в моем двусложном псевдониме открылась мне значительно позже. Намекну на прощание: мой псевдоним как трехцветный флаг. «Ш» – заглавная буква немецкого Шварцмана (черного человека). «Ест» – est – есть. А «ов» – кому как не вам лучше знать – древнееврейский патриарх, родоначальник. А шарада в целом: «Ш», т. е. Шварцман Второй, есть Патриарх!“» (А. Штейнберг. Друзья моих ранних лет).

ШИК Максимилиан Яковлевич

Поэт, переводчик, критик, собственный корреспондент журнала «Весы» в Берлине. Публикации в журнале «Весы». Перевел на немецкий язык несколько стихотворений и рассказов В. Брюсова. Друг В. Брюсова.

«Солидный юноша в смокинге и с моноклем» (Б. Садовской. Записки).

«Пошловатый юнец, притащивший свои изощренные брюки и трость из Берлина, а слововязальные спицы – от Стефана Георге, – он в брюсовском списке означен был как – „поэт в будущем“» (Андрей Белый. Начало века).

ШИЛЕЙКО Владимир (Вольдемар) Казимирович

Филолог-востоковед, поэт. Публикации в журналах и альманахах «Гиперборей», «Аполлон», «Весенний салон поэтов», «Сирена» и др. Ввел в научный обиход многие шумерийские, ассиро-вавилонские, хеттские и другие письменные памятники из отечественных собраний. Подготовил издание памятников вавилонской литературы в стихотворных переводах («Восток», 1922, кн. 1; кн. 4). Второй муж А. Ахматовой.

«Шилейко, как и его единственный в Петербурге учитель, покойный профессор Тураев, – и то могший научить чему-нибудь Шилейко лишь в филологическом, отнюдь не в лингвистическом отношении, – оба они напоминали зараз и бородатых воинов с вывернутыми плечами с архаических древнегреческих сосудов и с ассирийских росписей, – и оживших египетских мумий, несущих на себе весь прах веков под своими длинными сюртуками современного покроя» (В. Пяст. Встречи).

«Клинописные таблицы, похожие на недорогое печенье, в квартире Шилейко лежали на столе. Ассирия для него была уже новое время. Его специальностью был язык, который в Вавилоне был уже умершим» (В. Шкловский. О Маяковском).

«Его звали Вольдемар Казимирович. Почему Вольдемар, а не Владимир? Впрочем, в этом человеке все было как-то неизвестно „почему“.

В Германии он считался авторитетом по ассирологии. Огромные увражи с изученными Шилейкой клинописями выходили в Лейпциге, и немецкие профессора писали о них восторженные статьи.

Но в Петербурге в египтологическом кабинете университета знали студента Шилейко. Вечного студента, который не сдает зачетов, унес на дом и прожег пеплом от трубки музейный папирус, которого из студенческого общежития хотят выселить. Каждую ночь он, вопреки правилам, возвращался на рассвете, нередко пьяный, и, когда ему надоест стучать и звонить (кастелян велел не открывать), начинал бросать камешки или куски обледенелого снега в окно квартиры этого самого кастеляна. Меньше всего, однако, Шилейко похож на веселого бурша. Ему за тридцать, да и для своего возраста он старообразен. Он смугл, как турок, худ, как Дон Кихот, на его птичьем длинном носу блестят стальные очки. На его сутулых, до горбатости, плечах болтается выгоревшая николаевская шинель с вытертыми в войлок бобрами. Дедовская шинель.

…Крайности и странности в биографии Шилейки продолжались всю жизнь. В 1914 г. ему была предложена кафедра египтологии где-то в Баварии. В договоре было обусловлено, что Herr Doktor должен прибыть к месту службы к 15 августа. Через год Шилейко получил наследство в десять тысяч рублей. Оставил их ему приятель детства, полусумасшедший, но одаренный изобретатель М., придумавший какую-то особую ручную гранату.

…Десять тысяч были уже полностью истрачены на книги, на персидский ковер, такой большой, что он покрывал обе стенки, пол и кусок потолка Шилейкиной комнаты (из общежития он переехать не пожелал), на бесконечные попойки и раздачи направо и налево в долг, – когда Шилейко мобилизовали. На войне ему побывать не пришлось. Где-то он случайно познакомился с графом С. Д. Шереметевым. Через несколько дней после этой встречи похожего на Дон Кихота вольноопределяющегося из студентов с одним из блистательнейших русских вельмож у Шилейки был белый билет, теплая шуба, кабинет и спальня, обставленные карельской березой в шереметевском дворце на Фонтанке. В первый раз в жизни он спал на чистом белье, и лакей приносил ему в кровать утренний завтрак. Шилейко потребовал было, чтобы ему давали с утра пиво, но услышал в ответ, что „их сиятельство велят“ пить кофе и кушать овсянку.

Случилось чудо: Шилейко привык к овсянке и чистому белью. Щеки его порозовели, и движения приобрели округлую уверенность. Оказалось, что он способен работать восемнадцать часов в сутки, и, по отзывам знатоков, работа его была замечательна. Он расшифровал что-то такое, чего самые ученые немцы расшифровать не могли. Работу эту он так и не кончил. Революция вместе с графом Шереметевым выгнала из дворца на Фонтанке и Шилейку. Поселившись в комнате на третьем дворе у „благородной вдовы“, он признался, что перемена обстоятельств пришлась очень кстати. Граф Шереметев с овсянкой и карельской березой смертельно ему надоел. Надоела вдруг и египтология. Он решил попробовать силы на новом поприще: начал десятками писать стихи. Стихи были недурные, о луне и о розах. Для вдохновения Шилейко включил в утренний завтрак кроме пива еще и водку. Нос его начал быстро заостряться, щеки проваливаться и зловеще темнеть. Он был счастлив. Революция ему необыкновенно нравилась, хотя из духа противоречия он разыгрывал перед робкими еще большевиками монархиста, крепостника и контрреволюционного заговорщика. Туберкулез его все увеличивался. Он кашлял кровью и строил планы на будущее. Планы были разные. Он хотел восстановить культ богини Иштар и издать стихи Пушкина в его, Шилейки, исправлении, а также не прочь был, если позволит здоровье, поступить в мореходные классы» (Г. Иванов. Магический опыт).

«Он очень ученый, востоковед, знает массу языков, между прочим еврейский, и специалист по ассирийской и вавилонской клинописи. Читает на восточном факультете в Петрограде, а здесь в Музее заведует восточным отделом. Про него говорят, что он хороший человек, но к нему неприложима обычная человеческая мерка; есть в нем что-то диогеновское. Ему в феврале исполнилось 35 лет, и учился он в Петергофской гимназии… Я его мало знаю и мало с ним говорила, но послушать его интересно… У него громадная память, и, что ни назови из литературных произведений, он сейчас начинает декламировать на всех языках, и древних и новых. Он брюнет с черными глазами, высокого роста, но сильно горбится и всегда ходит с палкой… На вид он старше своих лет, много курит и пьет такой крепкий чай, как я никогда не видала в жизни. Он лютеранин, хотя его отец был ярый католик и мечтал для него о карьере кардинала» (Е. Андреева. Письмо Д. К. Андрееву. 10 июня 1926).

ШИШКОВ Вячеслав Яковлевич

Писатель. Сборник рассказов «Сибирский сказ» (Пг., 1916). Повести «Тайга» (1916), «Пейпус-озеро» (1924) и др. Роман «Ватага» (1923).

«Вячеслав Яковлевич по внешности был „истый русак“. Народный облик великоросса в нем хорошо чувствовался.

В смысле классовом… он скорее принадлежал к торговому слою России, чем к людям прослоек дворянской, разночинной, или к разряду „интеллигенции“. Бывали такие „прасолы“, то есть – торговцы табунами лошадей.

В лице, обросшем плотной бородкой, была некоторая„дичинка“ и крепость, смыкающаяся с грубоватостью. Были такого типа и донские казаки, скорее не донские даже, а уральские и оренбургские… Как-то и на эсера смахивает…

Чувствовалось – человек не мякина, – все вынесет-перенесет и все вытерпит» (В. Милашевский. Тогда, в Петрограде).

«У Шишкова большой материал – 20 лет жизни в Сибири, не в ссылке, а доброй волей на работах – Алтай и тайга, сибирские промышленники и разбойники, вот что его привлекало изобразить, он и исполнил – много чего написал и в больших размерах, но первые короткие его рассказы в „Заветах“ о странных людях – тунгусах с их полуречью (дикой или детской), с их кривыми движениями (как во сне: идут не улицей, а кругами через заборы – так вернее) – это лучшее у Шишкова, это – настоящее» (А. Ремизов. Встречи. Петербургский буерак).

«В литературную свою работу В. Я. Шишков вложил упрямую волю и терпеливую настойчивость участника многих походов по сибирской тайге, исследователя диких сибирских рек, борца со штормами и буранами, просветителя дальних жителей нашей страны. В годы гражданской войны он был уже не в Сибири, а в Петрограде. Вышедший из самых недр народных, он принадлежал к тем „старикам“, которые всем сердцем приняли революцию.

В книгах Шишкова бурлит, бушует, раскрывается во многих своих проявлениях народная жизнь, его герои выхвачены из самой глубины, вылеплены рукой суровой и благожелательной, правдивой и сильной. Но читателю не видна эта авторская рука за широкими, яркими, то трагическими, то насыщенными юмором картинами страстей и судеб человеческих.

Любимые герои Шишкова богатырски борются со злой силой рабства и угнетения. Автор же всех этих произведений, полных буйства и борьбы, в контраст с этими бурями в своих книгах, был тих, скромен, сдержан, отзывчив, но неуступчив в вопросах принципиальных. Эта неуступчивость напоминала людям, что перед ними отнюдь не мягкотелый человек. Вспоминалось, что этот человек в черной шляпе и черном пальто, похожий на сельского учителя, водил людей в опасные походы и не сгибался перед грозами жизни и природы.

Шишков из всего своего жизненного опыта вынес удивительно доброе отношение к людям. С большим вниманием он приглядывался, присматривался к новым поколениям писателей, легко вступал в знакомство и товарищество. Пристально он изучал жизнь и людей и, опытный путешественник, то и дело пускался в странствия. Однажды (это было в двадцатые годы) он надел котомку и отправился в пеший поход, чтобы как следует увидеть перемены в жизни, перемены в людях. Часто принимал он неожиданных и странных гостей. Когда он писал свою книгу „Странники“, его посетителями были беспризорники, почуявшие в этом дяде с бородкой доброго и сильного друга» (М. Слонимский. Воспоминания).

ШКАПСКАЯ (урожд. Андреевская) Мария Михайловна

Поэтесса. Публикации в газете «День», журнале «Вестник Европы» и др. Сборники стихов «Mater dolorosa» (Пг., 1921), «Час вечерний» (Пг., 1922), «Барабан Строгого Господина» (Берлин, 1922), «Кровь-руда» (Берлин, 1922), «Книга о Лукавом Сеятеле» (Пг., 1923), «Ца-ца-ца» (Берлин, 1923), «Явь. Поэма» (М.; Пг., 1923), «Земные ремесла» (М., 1925).

«Может быть, я не настоящий поэт. Меня всегда больше заботит, как бы не помешало мое творчество – моей живой реальной жизни» (М. Шкапская. Дневники).

«Это была очень милая женщина, средних лет, писавшая стихи, жена инженера, мать двух прелестных мальчиков. Жила она на Петроградской стороне, и у нее тоже был литературный салон вроде наппельбаумановского, но поменьше, и посещали ее преимущественно литераторы, обитавшие на Петроградской стороне» (Н. Чуковский. Литературные воспоминания).

«Для Шкапской, такой органичной, биологической, такой гинекологической (Шкапская – талант неподдельный!), бог – нечто вроде свахи и повитухи, т. е. с атрибутами всемогущей салопницы. И если позволена будет нота субъективизма, мы охотно признаем, что этот широкозадый бабий бог хоть и не очень импозантен, но куда симпатичнее надзвездного парового цыпленка мистической философии» (Л. Троцкий. Литература и революция).

ШКЛОВСКИЙ Виктор Борисович

Литературовед, писатель, критик. Книги «Воскрешение слова» (Пг., 1914), «Свинцовый жребий» (Пг., 1914), «Сентиментальное путешествие» (Берлин, 1923), «Zoo. Песни не о любви» (Берлин, 1923) и др.

«До революции Шкловский был не только юн, но, что называется, „инфантилен“. Другими словами, казался именно румяным, как яблочко, мальчиком, выпрыгнувшим в футуризм прямо из детской» (В. Пяст. Встречи).

«Те, кто желал работать с нами, могли это делать, не именуя себя футуристами. Так поступил Виктор Шкловский, с которым меня в декабре тринадцатого года познакомил Кульбин.

Кульбин был слишком любвеобилен и медоточив и слишком легко раздавал патенты на гениальность, чтобы к каждой его рекомендации можно было относиться с полным доверием. Однако розовощекий юноша в студенческом мундире, тугой воротник которого заставлял его задирать голову даже выше того, к чему обязывает самый малый рост, действительно производил впечатление вундеркинда.

Кроме того, у Шкловского была филологическая культура, отсутствовавшая у нас всех, за исключением, конечно, Хлебникова. Но высказывания „короля времени“ были, во-первых, аутентическими толкованиями, а не констатацией литературного феномена и его исследованием со стороны, и, во-вторых, носили слишком случайный и лирический характер. В лице Шкловского к нам приходила университетская – никогда не слишком молодая – наука» (Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец).

«Задорнейший и талантливейший литературный критик нового Петербурга, пришедший на смену Чуковскому, настоящий литературный броневик, весь буйное пламя, острое филологическое остроумие и литературного темперамента на десятерых» (О. Мандельштам. Шуба).

«Кудрявый, быстроглазый и быстроговорливый. Войдя в комнату, он мгновенно начинал спорить – не с кем-нибудь одним, а как-то со всеми сразу. Слова выкрикивал скороговоркой; будто не каждое слово в отдельности, а целым слипшимся комом зараз» (Л. Чуковская. Памяти детства).

«Шкловский – человек „внезапный“, когда он начинает говорить, то мысль его взрывается, бросается с одного на другое толчками и скачками, иногда уходит совсем от затронутой темы и рождает новые. Он находит неожиданные ассоциации, будоражит вас все больше, волнуется сам, заинтересовывает, захватывает и уже не отпускает вашего внимания, пока не изложит исчерпывающе все свои соображения, отрывистые и не сразу понятные. Он показывает вам вещи, события, людей с никогда не найденной вами, а может, и не подозреваемой точки, иногда даже вверх ногами или с птичьего полета. И обычное, присмотревшееся, даже надоевшее вдруг преображается и получает новый смысл и новые качества. Изъяны и достоинства становятся более видными и понятными (или: как в бинокль – приближенными или удаленными).

Мне иногда кажется, что у меня делается одышка, как от бега или волнения, когда я его слушаю» (Вал. Ходасевич. Портреты словами).

«Шкловский не курит, почти никогда не пьет и, кажется, не испытывает потребности в развлечениях.

Борис Михайлович [Эйхенбаум. – Сост.] рассказывал мне характерный эпизод. После московского диспута Эйхенбаум отправился ночевать к Шкловскому. Пришел он в очень возбужденном состоянии: „А знаешь, Витя, хорошо бы выпить чего-нибудь“. – „Да у меня ничего нет. И поздно теперь. Вот приедешь в следующий раз – я тебе приготовлю горшок вина“.

После ужина Шкловский тотчас же начал укладываться спать. Борис Михайлович ахнул: „Помилуй, ведь мы еще не успели двух слов сказать“ (Эйхенбаум уезжал на другой день). – „Нет, ты как знаешь, а я должен выспаться“. И улегся.

…Совершенно неверно, что Шкловский – веселый человек (как думают многие); Шкловский – грустный человек. Когда я для окончательного разрешения сомнений спросила его об этом, он дал мне честное слово, что грустный.

…Речь Шкловского эстетически значима, притом не кусками, а вся сплошь. Это специфическая система, функционирующая уже независимо от его воли – то есть своего рода диалект. Вот почему Шкловский не может заговорить непохоже; у него нет других слов. Он не может открыть люк в своем диалекте, через который собеседник увидал бы другой речевой пласт, домашний, хранимый про себя. Поэтому он нисколько не похож на салонного разговорщика или эстрадного речедержателя, а более всего похож на диалектический экспонат. Есть множество самых нейтральных слов и словосочетаний, которые никак не могли бы быть им произнесены» (Л. Гинзбург. Человек за письменным столом).

ШКОЛЬНИК Иосиф Соломонович

Живописец. Один из основателей и секретарь «Союза молодежи» (1910), участник его выставок, редактор изданий. В 1913 вместе с П. Филоновым оформлял трагедию «Владимир Маяковский» (1913). Вместе с О. Розановой иллюстрировал сборник «Союз молодежи» (№ 3, 1913). Участник выставки «Левые течения» (1915).

«Школьник был маленького роста, робкий человек, каждую свою фразу кончал вопросом: „что?“, подымая большие тяжелые веки; за эти веки прозвали его Вием, но какой он был Вий? – сам боялся всего и, когда говорил, разводил непрестанно маленькими ручками, прижимая локти к телу, как кукла. Шума не любил, любил чистоту и аккуратность: когда управлял декоративными мастерскими, то раза три в зиму обклеивал новыми обоями стены и белил потолок в своем кабинете. Около него всегда стояло несколько корзин для мусора; никогда не мог я понять, почему он бросал одни бумажки в одну, другие в другую, тихонько сомнет бумажку, посмотрит на корзинки и бросит, потом как будто испугается и спросит: „что?“ Чем мог я ему ответить на это „что?“. В хозяйстве Школьник был толков и исполнителен; любил дело – свои клеевые краски – и тихо вел порученное ему изохозяйство – Декоративный институт до самой смерти» (Н. Пунин. Квартира № 5).

ШЛЯПКИН Илья Александрович

Историк, библиофил, профессор Петербургского университета. Магистерская диссертация «Святой Димитрий Ростовский и его время» (СПб., 1891). Книга «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина» (СПб., 1903). Сборник изречений о книге и чтении «Похвала книге» (Пг., 1917).

«Крестьянин по происхождению, Илья Александрович родился в деревне на берегу реки Сестры. Его родители были из крепостных, принадлежавших дворянам Благово. Отец занимался извозом, мать работала кухаркой. Чтобы дать племяннику образование, его дядя записался в павловские купцы и учредил частный пансион Юргенса. Директором пансиона был немец, который очень дивился званию „купеческий племянник“. Вначале мальчики издевались над маленьким Шляпкиным, но он был настолько физически силен, что его вскоре стали уважать. По окончании пансиона Шляпкин поступил в университет, куда попасть было далеко не просто. Но Шляпкин давал уроки в богатых домах, в частности у князя Голицына, и ему помогли поступить в университет.