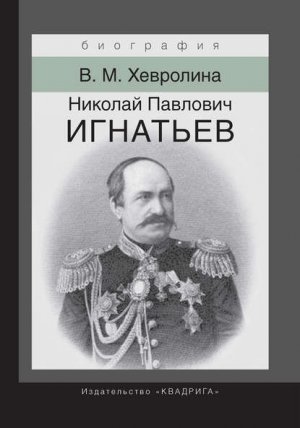

Николай Павлович Игнатьев. Российский дипломат Хевролина Виктория

Игнатьев был снабжен полномочием вступать в переговоры по всем делам и вопросам с пекинским правительством и подписывать все условия и договоры, а также обменивать ратификации договоров, которые будут заключены. Перед отъездом он получил обширную инструкцию МИД (от 17 февраля 1859 г.), которая предписывала ему добиваться ратификации договоров и окончательного разграничения с признанием за Россией земли от р. Уссури до моря; возобновления права русским торговым караванам ходить в Пекин через Монголию и учреждения русских торговых факторий в Калгане, Кашгаре, Кульдже и Чугучаке; устройства почтового сообщения Кяхта – Пекин. В инструкции затрагивался также вопрос о позиции России в случае распада Китайской империи вследствие ударов тайпинов и европейского вмешательства в дела страны. Хотя МИД считал такой распад сомнительным, но все же не исключал его. МИД предполагал, что раньше всех от Китая могут отколоться окраинные земли, населенные не китайцами, – Монголия, Маньчжурия, Джунгария и Кашгар. Эти территории имели общую границу с Россией, стремившейся давно распространить на них свое влияние. Инструкция гласила: надо стараться приобрести как можно больше влияния на эти владения «и в случае добровольного желания самих владетелей решиться принять их под наше покровительство»[118].

Предпочтительнее для России, указывала инструкция, сохранение маньчжурской династии Цинов. В случае воцарения династии Минов, ранее правившей в Китае, Игнатьеву предписывалось вступить в сношения с новым правительством. «Имейте однако в виду, что ни в каком случае мы не можем защищать интересы маньчжуров в Китае вооруженною рукою». В заключении инструкции содержались советы следовать примеру представителей западных держав в отношении соблюдения этикета при пекинском дворе, но встать в независимое положение и исключить влияние англо-французов в вопросах русско-китайского разграничения и торговли: «Вы употребите все усилия, чтобы в этом случае отклонить всякое постороннее вмешательство». Давался только совет действовать заодно с представителем США, интересы которых «способствуют нашим пограничным и торговым интересам»[119].

Игнатьеву было предписано действовать мирными средствами. «Сила вряд ли принесла бы нам успех», – писал Горчаков в отчете МИД за 1859 г.[120]

Игнатьев выехал из Петербурга 6 марта 1859 г. в сопровождении врача Пекарского и своего камердинера Дмитрия Скачкова, бывшего с ним и в Средней Азии, очень преданного ему человека. 17 марта Горчаков направил письмо в Верховный совет Китая, где сообщал о направлении в Пекин Игнатьева как уполномоченного вести переговоры о разграничении согласно ст. 2 Тяньцзиньского трактата[121]. Одновременно была приостановлена отправка ружей и пушек в Китай.

Основным источником, повествующим подробно о поездке и пребывании Игнатьева в Китае, служат его обширные записки – «Материалы, относящиеся до пребывания в Китае Н. П. Игнатьева в 1859–1860 гг.» (СПб., 1895) и «Отчетная записка, поданная в Азиатский департамент в январе 1861 г. генерал-адъютантом Н. П. Игнатьевым, о дипломатических сношениях его во время пребывания в Китае в 1860 г.» (СПб., 1895). По сути дела, это подробные воспоминания, включающие тексты различных служебных документов, писем Игнатьева отцу и другим лицам. Обе «Записки» послужили основой немногочисленных работ о миссии в Пекин. Так, еще в 1902 г. был издан обширный труд А. О. Буксгевдена, носящий компилятивный характер. Кратким изложением записок является и статья дипломата К. А. Губастова, в начале XX в. бывшего товарищем министра иностранных дел[122]. Позднее записки Игнатьева использовались как источник в работах советских исследователей А. Л. Нарочницкого, С. Н. Повальникова, А. Н. Хохлова и др., в популярном очерке О. В. Игнатьева[123]. А. Н. Хохлов указывает, что записки написаны Игнатьевым в 60-х гг. XIX в.[124] Однако явный мемуарный характер этих источников, включение в них как официальных, так и личных документов, наконец, свидетельство журналиста С. Ф. Шарапова о том, что в 90-х гг. Игнатьев работал над воспоминаниями о Китае[125], заставляют предполагать, что воспоминания эти написаны именно в 90-х гг. и тогда же изданы. Подлинники их хранятся в личном фонде Игнатьева в ГАРФ, а не в АВПРИ, где они должны были бы быть, если были бы официальными отчетами. Да и сам объем этих записок (свыше 600 стр.) исключает мысль о том, что это отчеты.

Игнатьев ехал в Китай через Сибирь. Время было выбрано неудачно – начиналась весенняя распутица. Реки Обь и Енисей пришлось переходить пешком по льдинам. «Бросая повозки, покупая то сани, то тарантасы, ломавшиеся чуть ли не на каждой станции, он вынужден был, наконец, в 200 верстах от Иркутска совершенно отказаться от езды в своей повозке и, разбросав по пути свои вещи и прислугу, пересесть на простую перекладную, в которой он и домчался 4 апреля в 11/2 часа ночи до Иркутска»[126].

В Иркутске Игнатьев более подробно ознакомился с положением дел в Китае, в чем проявил завидный энтузиазм. Н. Н. Муравьев был в восторге от энергичного молодого офицера и считал, что лучшего выбора для посылки в Китай русского представителя сделать нельзя. В честь Игнатьева городом был дан обед, на котором присутствовали и ссыльные, в том числе М. А. Бакунин, М. В. Петрашевский, Н. А. Спешнев и другие. Как вспоминает Игнатьев, Бакунин особенно пришелся ему по душе. Он «выражался в самом патриотическом смысле, мечтая о славе и величии России, о разрушении Австрии, о торжестве славянского возрождения под скипетром русского царя, которому он выражал величайшую признательность за готовившееся освобождение крестьян»[127]. Эти настроения, характерные для Бакунина начала 60-х гг., разделял и сам Игнатьев. В свою очередь, Бакунин был в восторге от Игнатьева. В письме к Герцену он так характеризовал его: «Это молодой человек лет 30-ти, вполне симпатичный и по высказываниям, мыслям и чувствам, и по всему существу своему, смелый, решительный и энергичный и в высшей степени способный. Он в меру честолюбив, но благородно горячий патриот, требующий в России реформ демократических и вовне – политики славянской. Вот с такими-то людьми не худо бы вам войти в постоянные отношения, они не резонерствуют, мало пишут, но – редкая вещь в России – много делают»[128]. Бакунин, конечно, идеализировал Игнатьева, приписывая ему демократические взгляды, но не ошибся в его человеческих качествах.

Игнатьев обещал выполнить просьбу Бакунина ходатайствовать перед Александром II о помиловании и разрешении жить в родовом имении в Тверской губернии вместе с братьями. Он передал эту просьбу в Петербург, где отнеслись к ней благосклонно, но Бакунин в 1861 г. бежал из Иркутска.

Пробыв несколько дней в Иркутске, Игнатьев вместе с Муравьевым выехали в Кяхту. При переезде через Байкал по потрескавшемуся льду оба чуть не утонули. В Верхнеудинске осмотрели предназначенные для китайцев ружья, прибывшие из Ижевского завода. Игнатьев убедился, что Забайкальское казачье войско, вооруженное допотопными ружьями, не смогло бы противостоять китайцам, если бы они вздумали использовать посылаемое им оружие против России. Он посчитал, что передача ружей китайцам нецелесообразна, и решил оттянуть ее. Поэтому отказ самих китайцев принять оружие был встречен им с облегчением.

Прибыв 19 апреля 1859 г. в Кяхту, на русско-китайскую границу, Игнатьев стал ожидать разрешения китайских властей на въезд в Китай. Пекин, отказавшись от оружия, решил, что прибытие российского посланника бесполезно, и медлил с разрешением. Китайцы опасались, что Россия питает в отношении их страны такие же агрессивные намерения, что и европейцы. После почти месячного ожидания Игнатьев все же получил разрешение на приезд в Пекин. Не дождавшись присылки ему официальных полномочий из МИД с указанием его статуса (Игнатьев пока числился начальником группы офицеров-инструкторов), он сразу же выехал. При отъезде в Кяхте были устроены торжественные проводы на самой границе, чтобы показать китайцам значение направляемой к ним персоны. «Предшествуемый войском и духовенством и сопровождаемый всеми местными властями и чиновниками в мундирах, всем купечеством, дамами и почти всем народонаселением троицкосавским и кяхтинским, под звук колоколов и гром пушечного салюта конной батареи Игнатьев направился пешком к китайской границе». Перейдя через границу, где был совершен молебен, Игнатьев сел в коляску, сопровождаемый конвоем в 300 казаков (почти все кяхтинское войско). «Все это делалось для произведения впечатления на китайцев и для приучения их к мысли, что мы можем переходить границу беспрепятственно и не обязаны подчиняться строгим правилам маньчжурских властей, вынужденных безмолвствовать перед нами», – писал Игнатьев[129]. Однако если этот эффектный маневр произвел впечатление на местные власти в Монголии, то в Пекине Игнатьева ждал иной прием. 1 июня 1859 г. Игнатьев писал Ковалевскому, что при выезде из Монголии внимание к нему прекратилось. В Пекине же, куда он прибыл 15 июня, власти потребовали, чтобы он не въезжал в город в парадных носилках подобно самым важным сановникам. Игнатьев все-таки сел в носилки и проехал так через весь город, сопровождаемый членами миссии и конвоем. Остановился он в южном подворье Русской духовной миссии, которое стало его резиденцией.

В составе посольства Игнатьева были его заместитель Баллюзек, переводчик Татаринов, секретарь Вольф, переводчик с монгольского языка Вамбуев и пять конвойных казаков.

В связи с отказом китайцев принять оружие и инструкторов задачи миссии Игнатьева несколько изменились. Как значилось в письме МИД западносибирскому губернатору Венцелю, «мы более всего должны заботиться об устранении войны западных держав с Китаем, которая без сомнения повела бы к поражению и ослаблению последнего и к приобретению большого влияния Англии. Этим соображением необходимо руководствоваться и уполномоченному нашему». Он должен не соглашаться возвращаться в Кяхту, а оставаться в Пекине или отправиться в один из приморских городов, «если увидит, что пребывание его в Китае может принести пользу правительству богдыхана»[130]. Упор делался, таким образом, на политические задачи – разграничение и ратификация Айгуньского договора, наблюдение за действиями союзников в Китае, усиление там позиций России. Для молодого и неопытного дипломата, каким был Игнатьев, это было сложной задачей. Игнатьев понимал это и опасался, что после успеха в Средней Азии неудача в Китае может погубить его карьеру. Он нервничал, когда переговоры затянулись, часто впадал в отчаяние. На следующий же день после приезда в Пекин 16 июня 1859 г. Игнатьев послал в Верховный совет Китая извещение о своем прибытии для дальнейших переговоров вместо Перовского. Последний 18 июня покинул Пекин. Уполномоченными для ведения переговоров с китайской стороны были назначены высшие сановники Су-Шунь и Жуй-Чань. Первый, родственник императора, пользовался неограниченным влиянием и, как характеризует его Игнатьев, был «очень бойкий, решительный, вспыльчивый самодур, избалованный подобострастием окружающих», враждебно относившийся ко всем иностранцам, особенно к русским. Второй – угрюмый и степенный делец – придерживался более рациональных взглядов, но был в полном подчинении у первого. Игнатьев потребовал, чтобы переговоры велись в его резиденции в южном подворье. Так как помещение состояло всего из трех комнат, то он приказал расширить его, привести в порядок, построить специальную кухню (серебряный сервиз и столовое белье он привез с собой), чтобы достойно принять уполномоченных. Игнатьев не хотел ударить лицом в грязь перед китайцами и прежде всего заботился о престиже России. Положение российского агента было трудным: он обладал скудными средствами, не имел источников информации и рассматривался китайцами как представитель враждебной державы, стремящейся отхватить кусок китайской территории. Кроме того, из-за дальности расстояния и отсутствия телеграфа сообщения Игнатьева достигали Петербурга через 2–3 месяца, соответственно дело обстояло и с ответами.

Начав переговоры о разграничении, Игнатьев твердо стоял на том, что левобережье Амура принадлежит России, и вскоре добился того, что китайцы согласились с этим. Что касается разграничения в Приморье, то уполномоченные наотрез отказались даже обсуждать русские предложения. В Пекине заявили, что сначала надо исследовать местность, а потом уже вести переговоры. Отказались они также и от назначения российских консулов в те города, которые предложила Россия (Кашгар, Калган и др.). Первое свидание с китайскими уполномоченными закончилось взаимными угрозами. Китайцы заявляли, что не уступят без войны землю, которую они считали своей (хотя там практически не было китайского населения). Игнатьев же ссылался на мощь России, которая может нанести решительный удар Китаю.

Упрямство китайцев несколько поколебало уверенность Игнатьева. 26 июня он сообщал отцу: «Не буду писать ни одной строки о всем вышесказанном в Министерство иностранных дел, зная преобладающий розовый цвет в правительственных учреждениях. Никто бы не сочувствовал мне»[131]. Однако подробное донесение в МИД им было все же отправлено. Ковалевский, получив его, говорил Горчакову: «Я вовсе не вижу дела в таком черном свете, как представляет Игнатьев». Александр II наложил на соответствующий доклад министра резолюцию: «А я, со своей стороны, ничего хорошего не предвижу»[132]. Тогда же Ковалевский в частном письме ободрял Игнатьева: «Восток, дорогой генерал, это школа терпения, эта пословица стара, как мир». Он призывал его не огорчаться в связи с первыми неудачами и не видел смысла в его отъезде. Ковалевский предложил говорить с китайцами не о заключении нового договора, а «всего лишь» о добавочных статьях к Тяньцзиньскому трактату и надеялся, что поражение китайцев в войне с союзниками (а она вновь началась после отказа Пекина ратифицировать заключенные с Англией, Францией и США договоры в Тяньцзине) смягчит их позицию. Он сообщал также Игнатьеву, что его титул – чрезвычайный посланник[133].

В таком же духе уже официальной депешей отвечал Игнатьеву Горчаков (от 5 сентября 1859 г.). Он предлагал сделать в переговорах главный упор на вопросах разграничения, отставив на второй план проблемы торговли. Министр резонно предполагал, что Игнатьеву предстоит, быть может, выполнить посредническую функцию между китайцами и союзниками, подобно Путятину, поэтому следует внимательно наблюдать за событиями и в случае, если европейские представители предложат посредничество, отправиться в тот приморский пункт, где будут вестись переговоры[134].

Тем временем Игнатьев продолжал переговоры. Надменное поведение китайских уполномоченных усилилось после поражения, нанесенного в конце июня 1859 г. англо-французской эскадре, пытавшейся войти в устье р. Байхэ, огнем береговых китайских батарей форта Дагу. Эскадра вернулась в Шанхай, а китайцы начали усиленно строить укрепления.

В то же время русские офицеры, не дожидаясь китайских чиновников, по приказу Н. Н. Муравьева проводили исследование правого берега р. Уссури, ее верховьев и пути от них к морскому побережью, намечая контуры новой границы. К. Ф. Будогосским была составлена подробная карта границы, которую Муравьев направил Игнатьеву для утверждения китайским правительством. Граница по этой карте устанавливалась по течению р. Уссури до ее верховьев, далее по горному хребту и р. Тюмень-Ула (ныне р. Туманган). Муравьев сообщил, что на этой территории нет коренного китайского населения и поэтому Китай не может на нее претендовать. Но вполне возможно, что Англия займет морские гавани и оттуда «будет иметь прямое влияние на Маньчжурию… а также на Уссури и, следовательно, на самый Амур»[135]. Муравьев торопил Игнатьева с решением вопроса. Однако китайские уполномоченные отказывались обсуждать вопросы разграничения. Муравьев, как сторонник силовых методов, решил даже поставить батареи у Айгуна и занять устье р. Сунгари. Игнатьев же считал, что более важным является предотвращение занятия англичанами южных гаваней, и советовал Муравьеву в первую очередь до появления английских судов близ берега Маньчжурии занять все главнейшие гавани русскими военными постами и водрузить там русский флаг, поставив китайцев перед фактом[136]. Это предложение было одобрено всегда осторожным А. М. Горчаковым, который предписывал 13 октября 1859 г. Муравьеву в случае отказа китайцев от разграничения занять границу русскими войсками, а порты Маньчжурии – судами и направить в распоряжение Игнатьева на случай его отъезда в устье р. Байхэ корабль[137]. Больше всего министр боялся усиления Англии в Китае. Предложение Муравьева занять южную часть Сахалина Горчаков, однако, отклонил. Игнатьеву же министр советовал выжидать более благоприятных обстоятельств и вести переговоры, но так, чтобы англичане и французы не узнали об их ходе и условиях, а в целом действовать согласно обстоятельствам и «собственному благоразумию»[138]. Передав китайским уполномоченным «Проект добавочных статей к прежним трактатам», в которых содержались условия по разграничению в Приморье и в Западном Китае, предложения по устройству консульств в Монголии, Маньчжурии и Кашгаре, а также русской почты через Монголию и др., Игнатьев снова получил отрицательный ответ, теперь уже в письменной форме, сопровождаемый воинственными угрозами. «Боюсь, что меня отсюда выгонят либо запрут в Пекине», – писал он отцу[139]. Он завязал переписку с Верховным советом Китая, жалуясь на резкость и грубость Су-Шуня. Тем временем Игнатьев сблизился с американским посланником Уордом, который добился ратификации китайско-американского Тяньцзиньского договора, и дал Уорду много полезных советов относительно китайских дел. К содействию русского посланника стали прибегать и другие европейцы, в частности, католические миссионеры: после победы над англо-французской эскадрой китайские власти начали гонения на католиков. В свою очередь, Игнатьев использовал связи миссионеров для сношения с русскими судами в китайских портах. Вынужденные покинуть Пекин, католические миссионеры передали на хранение в Русскую духовную миссию богатую иезуитскую библиотеку. Игнатьев, имевший много свободного времени, изучал ее. Он редко покидал миссию, выезжая только в северное подворье и на загородное португальское католическое кладбище, находившееся под охраной Русской миссии.

Постепенно Игнатьев все больше укреплялся в мысли о важности для России незамерзающих портов близ Кореи (как баз Тихоокеанской эскадры) – бухты Посьета, залива Петра Великого и других. Ведь устье Амура замерзало почти на полгода. Он даже направил соответствующее донесение главе морского ведомства – великому князю Константину Николаевичу. Горчаков хотя и разделял эту мысль, но колебался, так как эти гавани не упоминались ни в каких договорах и вести переговоры с китайцами об этом не было оснований[140]. МИД, видимо, не имел пока твердой позиции в вопросе о занятии Приморья, давая противоречивые указания Муравьеву и Игнатьеву и выжидая дальнейшего хода событий.

Для Игнатьева уже не было сомнений в том, что переговоры провалились и что «теперь без решительных действий, которые бы проучили и образумили маньчжурское правительство, ничего от него не добьешься дипломатическим путем»[141]. Переговоры вылились в крючкотворную переписку с Верховным советом Китая.

С начала августа Игнатьев перешел к другой тактике: он держался хладнокровно и вежливо и настойчиво повторял свои требования и аргументы, чем выводил из себя вспыльчивого Су-Шуня. Последний, не выдержав, бросил как-то текст Тяньцзиньского договора на стол, заявив, что эта бумага не имеет никакого значения. Это дало основание посланнику подать жалобу на уполномоченных в Верховный совет, обвинив их в неуспехе переговоров. В ответе Совета признавались права России на левобережье Амура и морскую торговлю в семи открытых для нее портах. Утверждалось, что разграничение надо проводить не в Пекине, а на месте, для чего в Приморье посланы китайские чиновники. Но Уссурийский край не может быть уступлен России. Не ограничившись этим, Игнатьев еще два раза обращался в Совет с жалобами на уполномоченных. Китайцы, обеспокоенные настойчивостью посланника, решили избавиться от него и предложили самому выехать на Уссури для разграничения. Однако со временем они поняли, что Игнатьева не так легко выжить, и оставили его в покое. Дело затягивалось, а Игнатьеву надо было завершить переговоры до приезда в Пекин английского и французского посланников, которые на юге Китая готовили новую военную экспедицию.

Между делами Игнатьев занимался работой духовной миссии. При его участии было открыто женское православное училище (мужское было создано ранее). Миссия несколько активизировала свою деятельность. Со дня приезда Игнатьева до весны 1860 г. приняло крещение 70 человек. Основную паству составляли так называемые китайцы-албазинцы. Постепенно Игнатьев наладил через них сбор информации о положении в столице. Общался он и с другими китайцами. Отцу Игнатьев писал: «Честность и вежливость пекинского населения сравнительно с простым народом европейских столиц поражает меня»[142].

Так как переговоры практически прекратились, Игнатьеву оставалось только ждать возобновления военных действий и надеяться на предложение ему посредничества. На это очень рассчитывали и в Петербурге. «Я понял, – писал он отцу, – что МИД не решится ни на какие энергичные действия, и присмирел». Действительно, ввязываться в военный конфликт с Китаем Петербург не хотел. Китайцы, кроме того, угрожали пожаловаться союзникам на требования России. Вряд ли России тогда удалось бы осуществить свои замыслы. Ведь ни в Айгуньском, ни в Тяньцзиньском трактатах, заключенных с Китаем, не говорилось о ее правах на Приморье, речь шла только о разграничении. И Игнатьеву поэтому было чрезвычайно трудно действовать. Он оперировал такими аргументами, как многовековые добрососедские отношения между обеими странами, взаимовыгодная торговля, опасность со стороны европейских стран (в частности, возможное занятие южных портов в Приморье англичанами), говорил, что на основании Айгуньского договора уже созданы русские военные посты в Уссурийском крае и т. д., но уполномоченные не принимали никаких доводов.

В процессе многомесячных переговоров Игнатьев пришел к мысли, что российское правительство напрасно считает Китай дружественной страной. Он допускал вероятность того, что «при безоружном состоянии Сибири и возможном пробуждении Китая, при успехах в Пекине враждебной нам европейской интриги» Китай может представлять серьезную угрозу для России[143]. Впрочем, такие настроения были характерны для значительной части политических и общественных кругов России вплоть до середины 90-х гг. XIX в., когда на политическую арену на Дальнем Востоке выдвинулась агрессивная Япония, нанесшая Китаю сокрушительное поражение в войне 1894–1895 гг. Игнатьеву оставалось только ждать начала возобновления военных действий союзников. На все его письма в Верховный совет Китая давались отрицательные ответы. 1 февраля 1860 г. Игнатьев писал отцу: «Мы здесь ничего не добьемся до прихода англичан… Целесообразнее уехать в Тяньцзинь и явиться сюда вместе с европейцами, как Путятин»[144]. В свою очередь, П. Н. Игнатьев сообщил сыну, что в Петербурге уже не ожидают успехов от его посольства.

Игнатьев стал добиваться от Петербурга, чтобы в Чжилийский залив прислали для него судно, на котором он мог бы ожидать начала военных действий, с тем чтобы вернуться в Пекин вместе с союзниками. Он намечал тактику отношений с англо-французами, которая должна была, по его мнению, заключаться в том, чтобы побуждать их к суровым действиям в отношении китайцев. «Для ограждения наших интересов, – писал он своему непосредственному начальнику генерал-квартирмейстеру Главного штаба барону В. К. Ливену 26 февраля 1860 г., – желательнее, чтобы союзники были как можно менее сговорчивыми и оставались бы непреклонными в своих требованиях, дабы принудить китайцев просить нашей помощи, советов и нас слушаться»[145]. Теперь, когда были созданы посты и поселения в Уссурийском крае, а многие гавани заняты русскими судами, можно было не бояться англичан, а также, полагал Игнатьев, и не прибегать к содействию американского посланника: США преследуют свои коммерческие интересы и равнодушны к российским. Это мнение Игнатьева было не совсем верным. Политические задачи США на Дальнем Востоке были очевидны, но пока что американцы держались в тени европейцев, не обнаруживая чересчур своих экспансионистских целей. Тем не менее Игнатьев не порывал связей с американским представителем в Китае Уордом и при случае даже оказывал США услуги. Так, он достал тайным образом секретный мемуар китайского правительства о намерении предоставить американцам во исполнение китайско-американского Тяньцзиньского договора 1858 г. порты на о. Формоза (Тайвань) для торговли. Документ был переслан в Петербург и там вручен товарищем министра иностранных дел И. М. Толстым посланнику США Пиккенсу. Американцы, как и русские, были заинтересованы в стабилизации положения в Китае, считая ее залогом успеха своих коммерческих дел[146].

Наконец, Петербург распорядился, чтобы весной 1860 г. в Чжилийский залив за Игнатьевым пришел русский пароход. Но Верховный совет Китая запретил посланнику сноситься с пароходом. Через благонадежного католика Игнатьев отправил командующему Тихоокеанской эскадрой И. Ф. Лихачеву письмо, в котором просил ускорить прибытие парохода и советовал скорее занять гавань Посьета, что последний и сделал. 30 апреля 1860 г. пароход прибыл в Чжилийский залив. Пребывание Игнатьева далее в Пекине делалось бессмысленным. Переговоры прекратились; китайцы готовились к военным действиям и требовали, чтобы российский представитель либо покинул Пекин, но сухим путем – через Монголию, либо оставался в городе, но ни в коем случае не появлялся в заливе и не переходил на русский корабль. Они пытались не допустить сношений Игнатьева с союзниками. Игнатьев же, таким образом, мог лишиться последнего шанса влиять на события и использовать их в интересах России. В начале мая он получил из Петербурга известие о том, что в своих сношениях с европейскими представителями он должен официально именоваться посланником, то есть быть с ними на равных. Российский МИД уже известил союзников о переходе Игнатьева на российскую эскадру. В ответ на очередное запрещение о выезде из Пекина посланник заявил Верховному совету Китая, что имеет соответствующее повеление своего государя и выполнит его, чего бы это ему ни стоило. Китайцы вынуждены были дать понять косвенно, что не будут препятствовать отъезду Игнатьева из Пекина, но сами удвоили стражу у южного подворья и выездных ворот из города.

Отослав последнее письмо в Верховный совет Китая, где содержалось требование утвердить обозначенные на карте Будогосского границы (тем более что линия Уссури – оз. Ханка уже была занята русскими войсками), а также говорилось о согласии России признать права местного населения на занимаемые им земли, Игнатьев 16 мая тайно выехал из Пекина. Чтобы без помехи миновать городские ворота, был совершен следующий маневр: парадные носилки, в которых якобы сидел посланник, были пустыми. Оси двух повозок с остальными членами посольства были подпилены. В воротах они сломались, и повозки застряли. Пользуясь суматохой, Игнатьев верхом на лошади, не узнанный стражей, проехал ворота.

Остававшемуся в Пекине главе Русской духовной миссии архимандриту Гурию Игнатьев поручил исподволь готовить китайцев к идее о русском посредничестве и возвращении посланника для продолжения переговоров. 20 мая Игнатьев прибыл в залив и пересел на транспорт «Японец», а затем – на корвет «Джигит», на котором 1 июня прибыл в Шанхай. Здесь уже было несколько судов русской эскадры.

В Шанхае Игнатьев остановился в доме российского консула американского подданного Херда, где жил и Уорд. Это значительно облегчило его знакомство с европейскими представителями. В Шанхае находились командующие англо-французскими войсками генералы Хоп Грант и Монтобан, а также английский посланник в Китае Брюс. Им и направил Игнатьев циркуляр о задачах своего пребывания в англо-французском лагере, заключавшихся в наблюдении за событиями и оказании дипломатического содействия «для ускорения развязки нынешних затруднений». Главной же целью, о которой в циркуляре сказано не было, являлось посредничество между китайцами и европейцами в заключении мира. Союзникам Игнатьев заявил, что все спорные вопросы с Китаем им урегулированы, Россия получила Приамурье и Приморье, следовательно, может являться беспристрастным свидетелем грядущего столкновения англо-французов с китайцами. Задачей Игнатьева было усилить неприязнь союзников к китайцам и убедить их в бесполезности мирных переговоров, которые были невыгодны России. Вторая задача заключалась в предотвращении вмешательства в китайско-русские дела, чего особенно боялся Петербург. Обе эти задачи были им реализованы. Пришлось для этого прибегать к хитростям, неправде и другим подобным методам. Но Игнатьев был из тех людей, которые считали, что цель оправдывает средства. Так, он представил европейцам свой выезд из Пекина как протест против поведения китайского правительства в отношении действий союзников, чем расположил их к себе.

Вскоре после приезда Игнатьева в Шанхай прибыли новый английский посланник лорд Элджин и французский – барон Гро. С обоими Игнатьев установил хорошие отношения, но особенно сблизился с Гро.

Как известно, конец 50-х – начало 60-х гг. XIX в. были временем русско-французского сближения. В 1859 г. был заключен секретный русско-французский договор. Отношения же России с Англией были напряженными. При встрече с Игнатьевым Гро это подчеркнул, заявив: «Наши правительства значительно сблизились и желали бы не расходиться на Востоке»[147]. Чтобы посеять рознь между англичанином и французом, Игнатьев доверительно сообщил Гро, что китайцы недовольны главным образом англичанами, а к французам даже расположены, считая, что последние не приняли участия в сражении при Дагу. Игнатьев при этом просил Гро оградить интересы России от неумеренных настояний англичан и получил благоприятный ответ. Уорду в письме к отцу от 15 июня 1860 г. Игнатьев дал такую характеристику: он – «хороший, добросердечный и образованный человек, но не дипломат. Помощи мне от него никакой ожидать нельзя, в особенности при затруднительных обстоятельствах, в которых “непрошеные посредники” могут находиться. Он только и заботится, как бы поскорее возвратиться в Соединенные Штаты, а о деле (китайско-европейском) ему почти нет дела»[148].

20 июня 1860 г. Игнатьев получил известие о награждении его орденом Св. Владимира 3-й степени за переговоры в Пекине. Хотя они не дали результатов, МИД все-таки оценил старания и страдания российского представителя. Это было некоторым утешением для Игнатьева, чувствовавшего себя брошенным на произвол судьбы. В письмах к отцу он постоянно жаловался на редкие депеши и отсутствие четких указаний из МИД, на то, что ему приходится действовать на свой страх и риск.

Чтобы не сидеть в Шанхае без дела, Игнатьев на фрегате «Светлана» отправился в Японию в Нагасаки, где пробыл четыре дня. Впечатления от посещения Японии у него были самые благоприятные. Особенно поразил его военный паровой флот японцев, построенный по образцу европейских флотов. Из Нагасаки Игнатьев на «Светлане» же направился в Чжилийский залив, куда уже прибыли европейские эскадры с десантом и американский корвет «Хартфорд» с Уордом.

Союзники не были в восторге от пребывания Игнатьева и русской эскадры в Чжилийском заливе (к «Светлане» присоединились корветы «Боярин», «Джигит», «Наездник» и др.), которой командовал Лихачев. Правда, кроме «Светланы», все остальные пароходы были старой конструкции и с неисправными машинами. Для военных действий русская эскадра не годилась, но задача заключалась в демонстрации присутствия русского флота в заливе.

Поскольку англо-французы не были довольны прибытием Игнатьева в залив (они не хотели иметь лишнего свидетеля своей военной операции, успех которой был проблематичен), то Игнатьев в основном общался с Уордом. Последний дал в его честь торжественный обед на борту своего корвета, где Игнатьева принимали со всевозможными почестями и салютом. На корвете был поднят русский флаг, а оркестр исполнил даже гимн «Боже, царя храни». Втайне от союзников Игнатьев и Уорд попытались предложить Пекину свое посредничество в урегулировании китайско-европейского конфликта, но эта попытка была отвергнута Верховным советом Китая[149].

Вскоре Уорд, сознавая свою беспомощность и совершив ряд дипломатических ошибок (например, он вступил в контакт с некоторыми китайскими чиновниками, которые сообщали ему недостоверную информацию. Эти контакты вызвали раздражение англичан), вынужден был отплыть в Шанхай.

18 июля 1860 г. в Чжилийский залив прибыла, наконец, союзная эскадра. Она включала 141 судно, из которых 34 были французскими. Кроме того, в состав эскадры входило 30 транспортов с десантом в 15 тыс. солдат (войска из Индии и Индокитая), 2 тыс. рабочих и 2,5 тыс. прислуги[150]. Помня уроки своего поражения в 1859 г., союзники основательно подготовились к возобновлению военных действий.

Англичане всячески старались унизить российского посланника. Так, при передаче почты на «Светлану», где находился Игнатьев, английский корвет отсалютовал не 17-ю выстрелами, как полагалось посланнику, а 13-ю. Русский корвет не ответил на салют, заявив, что не понимает, к кому он относится. Экипаж выстроился по боевой тревоге. После этого англичане вынуждены были извиниться. С французами, наоборот, Игнатьев стремился поддерживать хорошие отношения. 3 (15) августа 1860 г. в день именин императора Наполеона III русская эскадра подняла французский флаг, все ее корабли были расцвечены флагами, произведен салют 21-м выстрелом. Англичане ограничились подъемом французского флага только на нескольких судах, чем смертельно оскорбили французов. Когда Игнатьев лично прибыл с поздравлением на французский фрегат, он встретил блестящий прием. Французы играли «Боже, царя храни» и подняли русский флаг. Такие, казалось бы, мелкие инциденты играли большую роль. Барон Гро стал исключительно благожелательно относиться к Игнатьеву, а англичане сбавили свой высокомерный тон. Англо-французское соперничество среди командующего состава и дипломатов стало обостряться, чем Игнатьев не без успеха воспользовался.

31 июля (12 августа) союзники высадили десант. Береговые форты Дагу были окружены с севера и отрезаны от Тяньцзиня, а затем подавлены огнем английских канонерок. Последние вошли в р. Байхэ и стали подниматься вверх по течению к Тяньцзиню. Русская эскадра не обладала мелководными судами, и Игнатьев только через несколько дней последовал за союзниками на клипере «Разбойник», с которого сняли часть груза. Присланная ему инструкция МИД предписывала оставаться в заливе и наблюдать за событиями до начала переговоров китайцев с англо-французами, как это было в 1858 г. с Путятиным. Но события приняли другой оборот. Китайцы не обратились к союзникам с просьбой о переговорах и к Игнатьеву о посредничестве, и он не мог оставаться в заливе сторонним наблюдателем. «Я полагал, – писал он, – что при отсутствии русского представителя развязка китайского вопроса может кончиться для нас несравненно хуже, чем в моем присутствии»[151].

Еще до своего отъезда из залива Игнатьев отправил Баллюзека и Татаринова в Тяньцзинь, чтобы подготовить китайцев к возвращению российского посланника и связаться с духовной миссией в Пекине. Тяньцзинь был взят союзным десантом без сопротивления и разграблен. И когда в город прибыл сам Игнатьев, местные власти и население встретили его как заступника. «Замечательно, что жители селений, лежавших по пути на берегах реки, встречали нас как избавителей, как только распознавали судно русское, почитая нас людьми мирными и приязненными к Китаю, и просили покровительства от грабящих и разоряющих их союзников», – писал Игнатьев[152]. Китайцы выносили русским провизию, фрукты и с трудом соглашались брать за это деньги.

Игнатьев понимал, что быстрое заключение мира между китайцами и европейцами исключит его посредничество, на которое он рассчитывал как на якорь спасения. Через руководителя духовной миссии архимандрита Гурия он дал понять китайскому руководству, что, став посредником, он может спасти маньчжурскую династию Цинов и заключить мир на выгодных для китайцев условиях. Но китайцы пока не были готовы к этому. Они рассчитывали на разгром союзнического десанта свежими маньчжурскими войсками.

В то же время Игнатьев старался наладить отношения с англичанами. С Гро он был близок, но справедливо полагал, что на самостоятельность и инициативу француза рассчитывать нечего. Тот, хотя и не любил Элджина, но был у него в полном подчинении. Зная натянутые отношения Элджина и Гро, Игнатьев стремился еще больше обострить их. Противоречия в лагере союзников были ему выгодны. А противоречия эти подчас имели принципиальный характер. Так, англичане рассчитывали в случае победы посадить на престол старую династию Минов, против чего выступали французы.

Находясь в Тяньцзине, Игнатьев оказывал союзникам ценные услуги – знакомил Элджина и Гро с местными условиями, передал французскому командующему генералу Монтобану план Пекина, составленный русским топографом, устроил встречу союзных переводчиков с русским миссионером А. Ф. Поповым, который обрисовал положение в Пекине, и др. Постепенно Элджин стал доверять Игнатьеву, который толковал часто ему о том, что задачи русских и англичан в Китае различны: Англия защищает свои коммерческие интересы, а Россия – пограничные. Следовательно, между ними нет противоречий. Элджин даже поделился с Игнатьевым своим мнением о ненадежности французов, стремящихся якобы взвалить всю тяжесть войны на англичан. В результате Игнатьеву не составило труда внушить Элджину, что пребывание российского посланника в Тяньцзине продиктовано исключительно желанием содействовать союзникам в деле заключения мира.

Получив от Игнатьева донесение о положении в Китае, МИД в депеше от 5 сентября 1860 г. сообщал посланнику об одобрении его действий Александром II, в особенности в отношении европейских представителей. Игнатьеву предписывалось внимательно следить за событиями, «чтобы заблаговременно приготовиться на всякий переворот, который может случиться в этой стране, а потому присутствие там нашего дипломатического агента очень важно»[153].

Игнатьев должен был оставаться в Китае до окончания войны и следовать за союзниками в Пекин. «Присутствие ваше в столице империи, – говорилось в депеше, – составляет в настоящее время главную цель пребывания вашего в Китае».

Переговоры о мире, между тем, уже велись. После взятия союзниками Тяньцзиня китайцы прислали своих уполномоченных. Но переговоры шли с трудом. Пекин еще надеялся собрать на севере свежую армию и дать отпор захватчикам, а Элджин мечтал занять китайскую столицу и окончательно поставить врага на колени.

Со своей стороны Игнатьев внушал китайцам не падать духом после первого поражения и продолжать сопротивляться. Так, когда 18 августа в Тяньцзине его посетили представители местного купечества с просьбой о заступничестве и он убедился, что, «дорожа своими материальными интересами, торговый класс желал искренно сближения с союзниками», посланник разъяснил купцам, что английская торговля, монополии которой добиваются англичане, будет их опасным конкурентом[154]. Через Русскую духовную миссию он также старался внушить китайцам мысль о продолжении сопротивления. Методы действий Игнатьева были поистине макиавеллистскими, но он добивался своей цели, памятуя об интересах России. И добивался, рискуя многим, в том числе и своей жизнью. Именно в Китае проявились полностью незаурядные дипломатические таланты Игнатьева и в особенности его умение с помощью своего обаяния, открытости и энергии убеждать людей соглашаться с его доводами. Вскоре не только французы, но и англичане стали заявлять, что Россия действует благородно и в пользу союзников.

Видя, что Игнатьев все более пользуется у союзников авторитетом, китайцы чаще стали обращаться к нему с просьбами о заступничестве. Но это были либо местные власти, либо частные лица. Игнатьев же ждал подобных шагов от китайского правительства.

Тем временем переговоры китайцев с союзниками близились к концу, и было решено 27 августа в Пекине подписать договор о мире. Китайцам предлагалось ратифицировать Тяньцзиньские договора 1858 г. с Англией и Францией, выплатить значительную контрибуцию и выполнить еще ряд условий в пользу англо-французской торговли. Элджин и Гро решили направиться в Пекин в сопровождении нескольких тысяч солдат, не рассчитывая на миролюбие китайцев. Игнатьев, получивший разрешение Верховного совета Китая вернуться в Пекин, собирался следовать за ними. Однако через Русскую духовную миссию были получены известия о том, что китайцы намерены продолжать сопротивление, а переговоры вели с целью выигрыша времени.

По совету Игнатьева союзники начали подтягивать войска. Собрав 7-тысячный отряд, они направили его в Пекин. 28 августа тяньцзиньский губернатор обратился к Игнатьеву с просьбой о мирном посредничестве, но получил ответ: посредничество может быть осуществлено только по просьбе верховных властей Китая и при условии выполнения законных требований России.

6 сентября Игнатьев в сопровождении членов своей миссии, офицеров российской эскадры, конвоя и обоза торжественно выехал из Тяньцзиня в Пекин. Пышность выезда подчеркивала высокое положение российского представителя. Игнатьев, всегда придававший этому большое значение, писал в своих воспоминаниях: «Сравнительно с англичанами мы были беднее, но лучше французов»[155]. Он хотел продемонстрировать китайцам, что Россия присутствует в Китае на равных с европейскими державами.

Через несколько часов после выезда было получено известие о поражении китайской армии в битве при Тунчжоу. Путь войскам союзников на Пекин был открыт. Император покинул столицу и бежал на север, бросив город на произвол судьбы. Его младший брат князь Гун был направлен к союзникам для возобновления мирных переговоров.

Солдаты союзников бесчинствовали, жгли и грабили захваченные города и деревни. Особенно отличались индийские сипайские войска. Население в страхе бежало.

Союзное командование, остановившееся в Тунчжоу (в нескольких километрах от Пекина), было в ярости: во время сражения китайцы захватили в плен несколько английских и французских чиновников, бывших в войсках, в том числе секретаря английской миссии Локка, переводчика Паркса, корреспондента английской газеты «Таймс» и других. На требование вернуть пленных Гун заявил, что они будут возвращены после удаления союзных войск с территории Китая. Союзное командование приняло решение взять Пекин. Китайцам был предъявлен ультиматум. Игнатьев убеждал союзников прекратить грабежи и насилия, но англичане отговаривались тем, что для индийских войск это была обычная практика и что ничего нельзя сделать. Игнатьев понимал, что взятие союзниками Пекина погубило бы весь его план и сделало бы излишним его посредничество. Он рекомендовал союзникам не входить в город, а ограничиться прорывом южной части стены города. В северной части находились императорский дворец, присутственные места и архивы, захватив которые союзники могли бы ознакомиться с документами русско-китайских переговоров 1859–1860 гг. и узнать как об их провале, так и о русских условиях. Этого Игнатьев боялся больше всего. К его радости, союзники, подойдя к стенам Пекина, остановились, опасаясь сражения в городских условиях. Кроме того, десант в 7 тыс. чел. был недостаточен для овладения таким большим городом, как Пекин. Элджин больше был озабочен судьбой пленных англичан, ибо ожидал неприятных дебатов в парламенте, статей в английских газетах и суждений английского общественного мнения, опасных для его репутации. Не раз Игнатьев замечал слезы на глазах этого человека, «воплощения английского аристократического высокомерия, гордости, учтивой жестокости, самоуверенности и холодного презрения ко всему остальному человечеству»[156]. Во всем Элджин обвинял французов, которые настояли на сокращении численности английского десанта. Те, в свою очередь, отказались дать англичанам карту Пекина, переданную Игнатьевым генералу Монтобану еще в Тяньцзине. Игнатьеву пришлось изготовить копию для англичан.

Не получив ответа на английский ультиматум, направленный Гуну, союзнические войска обошли город с севера и захватили летний императорский дворец в Хайдяне, разграбив и уничтожив его сокровища. Л. Ф. Баллюзек, побывавший после этого в лагере англо-французских войск, писал: «Что касается до союзных армий, то они действительно превратились в шайку грабителей: каждый солдат думает составить себе состояние в Китае, и некоторые действительно успели в этом. В Хайдяне нажива была «блистательная», и до сего времени французский лагерь похож на базар, где продают всякие вещи, начиная с нефритовых безделушек до соболиных шуб, платьев богдыхана и его супруги. Мне самому случилось видеть у одного французского офицера 4 большие вазы из чистого золота, две огромные чаши и несколько идолов из того же металла, разные другие мелкие вещи и пр.»[157]

Позже по требованию войск, не участвующих в разграблении дворца, часть сокровищ была у грабителей отобрана и продана с аукциона опоздавшим.

В этом дворце находились и архивы. Так как первыми во дворец ворвались французы, то архив попал в их руки. Игнатьев направил Баллюзека в расположение французского лагеря, и тот получил у Гро часть русских бумаг. Француз был столь любезен, что даже не заглянул в них. В той части архива, которая попала в руки англичан, русских бумаг, по счастью, не оказалось. Но некоторые документы попали в частные руки. Так, уже позднее российский посол в Париже граф П. Д. Киселев приобрел у одного французского солдата за 200 фр. подлинник Тяньцзиньского трактата. Миссионер Попов добыл текст ноты Перовского о русских требованиях у английского переводчика Уэда[158]. Среди переданных Гро Игнатьеву документов оказалась переписка Перовского, Путятина, Муравьева и самого Игнатьева с китайскими чиновниками, причем только один документ был в китайском переводе. Опасения Игнатьева о раскрытии тайных русско-китайских переговоров не оправдались, и союзники могли только догадываться об их содержании по каким-либо косвенным данным. Игнатьев мог спокойно вернуться в Пекин, к штурму которого готовилась союзная армия. Тем временем между союзниками начались споры по поводу сохранения или свержения цинской династии. Как уже говорилось, англичане желали утверждения новой династии вплоть до признания правителем Китая главы тайпинов и переноса столицы на юг в Нанкин, где Англия занимала прочные позиции. Французы решительно возражали. Гро просил Игнатьева уговорить китайцев принять ультиматум союзников и таким образом спасти маньчжурскую династию. Игнатьев сам был в этом заинтересован: с падением цинской династии стали бы недействительными и Айгуньский, и Тяньцзиньский договоры. Но еще больше он был заинтересован в принятии китайцами условий России. В «Отчетной записке» Игнатьев писал: «Разговор мой с французским послом окончательно убедил меня, что англичане и французы были в полном разладе, что решительная и благоприятная минута для того, чтобы мне втереться в переговоры, быть принятым китайцами за спасителя и оградить русские интересы, наступила»[159].

3 октября 1860 г. Игнатьев прибыл в Пекин и остановился в южном подворье Русской духовной миссии. Прибывшим тогда же к нему китайским чиновникам, просившим его спасти город от разрушения и грабежа, он поставил условия:

1. Официальное обращение князя Гуна о посредничестве.

2. Контроль со стороны Игнатьева за переговорами китайцев с европейцами.

3. Ратификация Айгуньского договора.

4. Разграничение по р. Уссури до Японского моря и по линии китайских пикетов в Западном Китае.

5. Открытие сухопутной торговли и создание русских консульств в Кашгаре, Урге и Цицикаре.

Согласие китайцев на эти условия явится залогом успешного решения вопроса о Пекине и о сохранении маньчжурской династии. Отказ от условий России, говорил китайцам Игнатьев, вызовет продолжение войны, оккупацию европейцами части Китая, гибель цинской династии. Веским аргументом служила угроза мести союзников за убитых китайцами пленных (которые были похоронены на русском кладбище в Пекине). Китайцы согласились на эти условия, и в октябре Игнатьев получил официальное письмо от князя Гуна с просьбой о посредничестве. Приняв на себя эту миссию, Игнатьев пытался склонить обе стороны к уступкам. Китайцы просили его уменьшить требуемую союзниками контрибуцию в 1 млн руб. и платить ее в рассрочку, отвести войска от Пекина и не разрушать императорский дворец в столице, ограничить охрану европейских послов в Пекине до 500 чел., наконец, возвращать секвестрированные ими земли французским миссионерам постепенно. Игнатьев убеждал союзников смягчить условия ультиматума, ссылаясь на то, что продолжение войны вызовет народное восстание, что зимовать в Китае опасно для союзных войск и т. п. Союзники обещали уменьшить свои требования и не доводить Гуна до отчаяния, отменить штурм города и не трогать дворец. Игнатьев также добился запрещения французам занять ламскую кумирню, где они успели разместиться. Он убедил союзное командование сразу же после подписания договоров отправить войска обратно в Тяньцзинь (ввиду отсутствия продовольствия) и водворить европейских консулов не в Пекине, а в Тяньцзине.

Переговоры китайцев с европейцами начались в помещении Русской миссии. При затруднениях обе стороны обращались к Игнатьеву. Китайские сановники по нескольку раз в день спрашивали его совета и поступали так, как он говорил. Однако на самих переговорах Игнатьев не появлялся, не желая быть обвиненным во вмешательстве. 12 октября был подписан китайско-английский договор, 13-го – китайско-французский. Кроме контрибуции, Англия и Франция получили значительные привилегии в торговле. К англичанам отошла часть полуострова Цзюлун близ Гонконга. Французским миссионерам было возвращено их имущество. В Пекин назначались постоянные посланники Англии и Франции. Одновременно Игнатьев выполнил свое обещание, данное еще в Шанхае португальскому посланнику, выхлопотав португальским купцам те же права, что английским и французским торговцам. За это он был награжден португальским орденом «Башни и меча»[160].

После подписания китайцами договоров с союзниками Игнатьев приступил к решению российско-китайских дел. Сроки были очень краткие – надо было уладить все вопросы до водворения в Пекине постоянных европейских миссий. Игнатьев, ссылаясь на наступление зимы и предстоящие морозы, уговорил Элджина и Гро покинуть Пекин и отложить приезд посланников до весны. Он опасался, что, узнав о русско-китайских переговорах (а Игнатьев еще в Шанхае сообщил им, что все дела с Китаем улажены), европейские представители не замедлят в них вмешаться. В то же время Игнатьев не мог долго оставаться в Пекине и после отъезда Элджина и Гро, чтобы не вызвать подозрений.

15 октября 1860 г. русско-китайские переговоры возобновились. Игнатьев непосредственно в них не участвовал, опасаясь, что слух о переговорах в этом случае может дойти до союзников. Переговоры с китайскими уполномоченными вели переводчик А. А. Татаринов и архимандрит Гурий, которые информировали обо всем Игнатьева и следовали его указаниям. Китайцы тайно приезжали в подворье Русской духовной миссии, а Игнатьев нередко в это же время встречался в своих комнатах с союзниками. Так, 16 октября он дал прощальный обед англичанам, а 19-го – французам. Гости и не подозревали, что рядом проходят совещания с китайскими представителями. По сути, Игнатьев ходил на острие ножа, но он был в безвыходном положении. Кроме того, ему присущ был, безусловно, некоторый авантюризм, что нередко спасало его в сложных ситуациях. Игнатьев, впрочем, верил в свою счастливую звезду и не боялся рисковать.

Переговоры шли медленно, так как китайские уполномоченные старались всячески уменьшить выгоды России. Опасаясь, что он не достигнет цели, Игнатьев пригрозил китайцам возможностью входа союзных войск в Пекин. В то же время он сделал ряд уступок, отказавшись от учреждения российских консульств в Калгане и Цицикаре, ограничив одновременное пребывание русских подданных в Пекине до 200 чел. и согласившись сохранить подданство китайского населения, проживавшего на р. Уссури. После этого китайцы приняли русские условия.

24 октября начался вывод союзных войск, а 28-го Пекин покинули Элджин и Гро. На следующий день к Игнатьеву приехал князь Гун, который благодарил его за содействие. 31 октября богдыхан утвердил текст русско-китайского договора, который 2 (14) ноября был подписан от России – Игнатьевым, от Китая – князем Гуном. Подписание карты с обозначением границ китайцами было отложено до разграничения на месте. Скрепил карту печатью и подписью только Игнатьев.

Пекинский договор формально считался дополнительным, так как его статьи подтверждали и поясняли Айгуньский и Тяньцзиньский договоры. Но фактически он имел самостоятельное значение. Договор устанавливал русско-китайскую границу по рекам Амуру, Уссури, Сунгача, оз. Ханка, рекам Беленхэ и Туманган, где Россия приобретала нового соседа на Дальнем Востоке – Корею. Граница на западе устанавливалась приблизительно по «направлению гор, течению больших рек и линии ныне существующих китайских пикетов»[161].

Вдоль всей границы разрешалась сухопутная торговля. Учреждались российские консульства в Кашгаре и Урге. В Кашгаре, кроме того, допускалось устройство русской торговой фактории. Договор устанавливал свободную торговлю русских подданных в Китае, а китайских – в России. Подтверждалось наличие консульской юрисдикции (неподсудность русских подданных китайским законам). Оговаривалось устройство русской почты в Китае.

Сам Игнатьев был очень доволен договором. Он писал родителям 4 ноября 1860 г. из Пекина: «Договорчик мой не соответствует вполне моим ожиданиям, но смело могу сказать, что он лучший и наивыгоднейший из всех заключенных нами до сего времени с Китаем»[162]. В отчете МИД за 1860 г. действия Игнатьева получили положительную оценку. Пекинский договор, указывал Горчаков, осуществил стремление России к достижению естественных границ с Китаем и к доступу в Тихий океан, а также к открытию для русской торговли китайских рынков в восточной и западной частях Китайской империи[163].

С восторгом встретил заключение Пекинского договора Н. Н. Муравьев, видевший в нем реализацию своих начинаний. 27 ноября 1860 г. он писал Горчакову: «Теперь мы законно обладаем и прекрасным Уссурийским краем, и южными портами, и приобрели право сухопутной торговли из Кяхты и учреждения консульств в Урге и Кашгаре. Все это без пролития русской крови, одним умением, настойчивостью и самопожертвованием нашего посланника, а дружба с Китаем не только не нарушена, но окрепла более прежнего»[164].

Подписав договор, Игнатьев стал готовиться к отъезду. 5 ноября он отправил Баллюзека в Петербург с текстом договора, а 10-го выехал сам. Перед отъездом его посетил князь Гун и напомнил об обещании российского правительства предоставить Китаю вооружение и инструкторов. Китайцы сделали вывод из происшедших событий и решили укрепить свою армию. Отказ в свое время от русской военной помощи им дорого обошелся. Игнатьев обещал помочь и выполнить эту просьбу. Позднее в Кяхту доставили оружие для китайцев, там же было налажено обучение китайских солдат под руководством русских инструкторов.

20 декабря 1860 г. текст Пекинского договора был утвержден Александром II, а 26-го – обнародован в России.

9 января 1861 г. Горчаков направил письмо в Верховный совет Китая с уведомлением об утверждении договора. Он писал: «Пребывание генерал-адъютанта Игнатьева и все его действия в Пекине служат явным доказательством неизменной и искренней дружбы, существующей между двумя великими государствами, а заключенный ныне между ними дополнительный трактат скрепит эту дружбу еще более тесными узами»[165].

Начался новый этап русско-китайских отношений. В 1861 г. в Пекине была учреждена постоянная российская дипломатическая миссия во главе с Л. Ф. Баллюзеком. Уже в феврале 1861 г. создано консульство в Урге.

Направленные на места комиссары в августе 1861 г. закончили разграничение в Уссурийском крае и подписали карту. В докладе царю от августа 1861 г. Горчаков заключал: «За нами утверждается обширный край, к востоку от Уссури и по Амуру лежащий», на что последовала резолюция Александра II: «Очень рад»[166].

В Петербурге Игнатьев был встречен как герой. Он сразу приобрел в военных и дипломатических кругах известность, ему прочили блестящую карьеру. Он был осыпан наградами. В декабре 1860 г. Игнатьеву было присвоено звание генерал-адъютанта, тогда же он получил орден Св. Станислава 1-й степени, а в январе следующего года – орден Св. Владимира 2-й степени За содействие союзникам по ходатайству Гро Наполеон III наградил его орденом Почетного легиона 2-й степени со звездой. В августе 1861 г. Игнатьев был назначен на должность директора Азиатского департамента МИД.

Не меньшую популярность Игнатьев приобрел в Китае. Его посредническая деятельность, предотвратившая разорение и разграбление Пекина англо-французскими колонизаторами, была по достоинству оценена как китайской элитой, так и простым народом, среди которого он был известен как «сановник И». Население страны знало, что русские не враги и не воевали с Китаем. Такие настроения способствовали установлению дружественных отношений между Россией и Китаем. Они закреплялись с развитием дипломатических и в особенности торговых отношений. Отчет МИД за 1861 г. уже свидетельствовал об оживлении последних, отмечая, что русские торговые караваны еженедельно через Кяхту отправляются в Китай. Первый караван отправился в марте 1861 г. К концу года их число достигло уже 25[167]. Караваны доходили до Пекина и Тяньцзиня. С Китаем были заключены правила караванной торговли. Торговля с Китаем в особенности была выгодна сибирским купцам. Не случайно, когда Игнатьев возвращался в Петербург, в Кяхте сибирские купцы подали ему адрес (который подписали более чем 100 чел.), где благодарили за защиту интересов русской торговли[168].

По возвращении в Петербург Игнатьев подал в МИД записку под названием «Меры, которые необходимо теперь принять для приведения в исполнение Пекинского договора и упрочения нашего положения в Китае»[169]. Он считал, что нужно ковать железо, пока горячо, и не останавливаться на достигнутом. Записка содержала рекомендации по организации разграничения, скорейшему учреждению русских консульств в Урге и Тяньцзине, разрешению китайским купцам временной беспошлинной торговли чаем в Сибири и на Нижегородской ярмарке (а затем по сниженным пошлинам). Говорилось в записке и о необходимости срочного открытия в Пекине дипломатической миссии, и о помощи Китаю оружием, и о посылке туда военных инструкторов. Давались рекомендации об усилении состава Русской духовной миссии (в частности, увеличение штатов и назначение ее главой архиерея), а также учреждении при ней школы и больницы. Писал Игнатьев и о Приамурье, и о налаживании телеграфной связи с Иркутском и Николаевском, а также с южными портами.

Но главный упор делался на заселении Уссурийского края, о чем Игнатьев составил также отдельную записку[170]. Он считал безотлагательным принятие мер по заселению приморской полосы преимущественно русскими и славянами с предоставлением им безвозмездно земли в общинную собственность, а сверх норм землеотвода – и в частную. Переселенцы на 20 лет освобождались от повинностей и получали другие существенные льготы. Нижний Амур Игнатьев предлагал заселить германскими колонистами, продавая им землю. Заселенная переселенцами территория должна была получить внутреннее общественное самоуправление.

Если предложения Игнатьева в части торговли и дипломатической службы были в основном реализованы, то с заселением края, важным в политическом и военном отношении, правительство не спешило.

В связи с 25-летием, а потом 40-летием Пекинского договора Игнатьев в своих устных и письменных выступлениях отмечал, что богатейший Уссурийский край находится в запустении. Те немногие переселенцы, которые поехали туда, вымирают, а их место занимает китайское население. На левом берегу Амура, отошедшем к России в 1860 г., действуют вполне официально китайские чиновники. Хорошие пути сообщения в крае, в том числе и планировавшаяся железная дорога, отсутствуют, а между тем еще в 1864 г. сибирские купцы предлагали ее соорудить за свой счет. В результате естественные богатства края эксплуатируются иностранцами – японцами, китайцами, американцами[171]. Игнатьеву тяжело было видеть, как плоды его трудов принесли столь малые результаты. Невнимание правительства к освоению края обернулось в итоге позорным поражением в русско-японской войне, потерей позиций на Дальнем Востоке, приобретенных усилиями многих русских патриотов, в числе которых имя Н. П. Игнатьева занимало не последнее место.

Глава 4

В Азиатском департаменте Министерства иностранных дел

После возвращения из Китая Игнатьев получил отпуск, который использовал для устройства личных дел и отдыха. Весну и часть лета 1861 г. он провел в тверских имениях отца, занимаясь размежеванием земель и составлением уставных грамот. Он объезжал деревни отца, леса и другие угодья, намечая раздел земли с крестьянами.

Согласно манифесту Александра II от 19 февраля 1861 г., крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости, получали от помещиков усадьбы и полевые наделы за выкуп. Условия землеотвода фиксировались в уставных грамотах. В принципе к реформе Игнатьев относился положительно, но полагал, что следует с крестьянами размежеваться таким образом, чтобы оставить во владении отца наиболее «удобные» земли. Однако он встретил сопротивление крестьян. Как писал он отцу в апреле 1861 г., «крестьяне совершенно забыли оказанные им прежде милости и сбиваются совсем с толку соседями, указывая управляющему и даже мне на пример Глебова, который уже два года отпустил всех крестьян на оброк и все работы производит наймами, нанимая своих же крестьян себе в убыток»[172]. На передачу им неудобных угодий крестьяне не соглашались. Игнатьев также затруднялся относительно судьбы дворовых, которые не имели земли, не получили ее и не хотели уходить из усадеб. Многие дворовые мужики работали в Твери, но семьи с собой не брали.

Так и не решив крестьянских дел, Игнатьев уехал за границу. Работу по составлению уставных грамот он продолжил весной 1862 г. Серьезные разногласия с крестьянами вызвал вопрос о разделе леса. Игнатьев хотел сохранить право помещика на сруб всего леса, запретив рубить его крестьянам. Он опасался, что леса в последнем случае будут быстро вырублены. Однако крестьяне настаивали на своем. Пришлось составлять новые уставные грамоты с предоставлением крестьянам части леса. На этих условиях в апреле 1862 г. Игнатьев утвердил уставные грамоты в шести из десяти деревень. Остальные четыре грамоты были утверждены позднее.

Поездка Игнатьева за границу весной и летом 1861 г. была связана с его предстоящим новым назначением. Он побывал в Гамбурге, Париже и Вене. В Париже он встретился со своим старым знакомым по Китаю бароном Гро, который принял его, как родного. В Лондоне лорд Элджин дал премьер-министру Пальмерстону тоже очень благоприятную характеристику российскому дипломату. В Вене Игнатьев задержался. 8 июня 1861 г. он писал отцу: «Пребывание мое здесь было не бесполезно ни для меня, ни для будущего моего поприща и хода дел, потому что я довольно близко ознакомился с венгерскими и славянскими делами и вообще с положением Австрии. Балабин[173] и все посольство были со мною очень любезны и предупредительны»[174]. Из этих слов ясно, что Игнатьев уже до отъезда знал о своем будущем назначении директором Азиатского департамента МИД.

В апреле 1861 г. в связи с репрессиями против студенческих демонстраций подал в отставку либеральный министр народного просвещения Евграф Петрович Ковалевский. Это повлекло за собой решение его брата Егора Петровича также уйти в отставку с поста директора Азиатского департамента. Горчаков прочил на эту должность Игнатьева, молодого перспективного дипломата, уже хорошо ознакомившегося с положением дел на Востоке. А пока что решено было дать ему небольшое, но важное дипломатическое поручение – отправиться в Константинополь с официальным визитом для поздравления от имени Александра II султана Абдул-Азиса в связи с восшествием его на престол. Поездка преследовала также цель ознакомиться с положением Османской империи как объекта, связанного с будущей деятельностью Игнатьева.

Игнатьеву было предписано оставаться в Вене до получения нового указания. Пребывание в главных европейских столицах дало возможность молодому дипломату познакомиться с общественной жизнью Европы, о которой в последние годы, находясь в Средней Азии и Китае, он не имел достаточной информации. Игнатьева неприятно поразило развитие революционного движения в европейских странах, сочувствие Европы волнениям в Польше и крестьянским выступлениям в России в связи с реформой. Он даже преувеличивал влияние этих процессов на общественно-политическое настроение, заявляя, что «Европа теперь в таком положении, что не правительства, не политика управляют народами, а одни деньги и тайные общества, удивительно развившиеся в последнее время. В их руках все – и журналы, и общественное мнение, и сила, и власть. Общества эти подкопались под все здание общественного благоустройства и ждут только, по-видимому, вспышки, чтобы дружно начать дело разрушения»[175].

3 июня 1861 г. Горчаков отправил Игнатьеву в Вену предписание ехать в Константинополь с письмом Александра II. Министр писал: «Уверьте султана в личных лучших чувствах императора и желании его видеть согласие между двумя державами. Надеюсь, что вы в лучшем свете представите нашу политику»[176].

После Крымской войны Россия была заинтересована в установлении дружественных отношений с Турцией. Внешнеполитическая доктрина «Слабая Турция – самый удобный сосед», принятая еще в 1802 г., не отвечала современным реалиям. Она приводила к усилению позиций в Османской империи западных держав, в особенности Англии, Франции и Австрии, в руках которых мог оказаться контроль над проливами. Поэтому Россия стремилась к восстановлению своего влияния в Османской империи и особенно в ее балканских провинциях. Осторожная поддержка национально-освободительного движения христиан, с одной стороны, должна была усилить авторитет России среди христианских подданных султана, с другой – заставить Турцию считаться с Петербургом, несмотря на недавнее военное поражение. Российская дипломатия старалась уверить турок в неизменных дружеских чувствах и одновременно указывала на экспансионистские цели западных держав. Султан же боялся и европейских агрессивных замыслов, и России и стремился лавировать между ними, извлекая для себя пользу из их противоречий.

Официальный визит Игнатьева к султану являлся первым после войны актом подобного характера и свидетельствовал о намерениях Петербурга придерживаться дружественных отношений с Турцией. Абдул-Азис был польщен тем, что представителем императора явился дипломат, так успешно проявивший себя на Дальнем Востоке. Как писал Игнатьев родителям 18 (30) июля 1861 г. из Константинополя, султан принял его на другой же день после приезда и был доволен как письмом царя, так и приветственной речью Игнатьева. «Мне говорили потом, что султан доволен, что прислали такого знаменитого», – добавлял Игнатьев[177]. В честь посланца великий везирь (премьер-министр) Али-паша дал парадный обед, а Игнатьев был награжден турецким орденом Меджидие 1-й степени.

Поездку в Константинополь Игнатьев использовал и для ознакомления с положением Османской империи, и для установления связей с работавшими там российскими дипломатами, политическими и общественными деятелями. Из Вены он отправился в Турцию водным путем по Дунаю и Черному морю. Это дало ему возможность посетить Белград, Будапешт, Земун, Видин и ряд дунайских городов, где находились российские консулы – А. Г. Влангали, М. А. Байков и другие. Они ознакомили Игнатьева с положением дел в Сербии, Венгрии, Болгарии, в славянских землях Австрии.

В Константинополе Игнатьев встречался с некоторыми турецкими министрами, а также с константинопольским патриархом, с которым, по-видимому, обсуждал греко-болгарский церковный вопрос и проблемы его урегулирования[178]. Игнатьев имел также ряд бесед с российским посланником А. Б. Лобановым-Ростовским.

Вернувшись в Петербург, Игнатьев привез Александру II ответное письмо Абдул-Азиса, где содержался положительный отзыв о посланце царя. Первое дипломатическое поручение в Турции прошло успешно. В конце августа 1861 г. Игнатьев был назначен директором Азиатского департамента МИД.

Азиатский департамент был важной структурной частью министерства. Созданный в 1819 г., он ведал всеми политическими делами, касающимися Востока (Османской империи, стран Центральной Азии и Дальнего Востока), – сношениями с государствами Востока, с российскими дипломатическими представителями в этих государствах, вопросами, связанными с находящимися там российскими подданными, а также подданными стран Востока в России. После Крымской войны роль Азиатского департамента усилилась, так как геополитические интересы страны расширились, в ее внешней политике все большее значение приобретали балканское, среднеазиатское и дальневосточное направления. В начале 60-х гг. в департаменте числилось 66 чиновников, в том числе директор, вице-директор, три начальника отделений, шесть столоначальников, делопроизводители, драгоманы и переводчики. Деятельность Азиатского департамента имела комплексный характер, объединяя в себе вопросы политические, консульские, административные, правовые, кадровые.

С приходом в министерство А. М. Горчакова к работе были привлечены новые люди, зарекомендовавшие себя как активные проводники нового внешнеполитического курса. К их числу относился Егор Петрович Ковалевский (1811–1868 гг.), один из талантливых людей своего времени, разносторонне образованный человек. Он окончил филологический факультет Харьковского университета по отделению нравственно-политических наук, но затем несколько лет проработал в горном ведомстве на приисках Алтая и Урала. В 30–50-х гг. Ковалевский побывал в ряде стран с дипломатическими поручениями, а в октябре 1856 г. был назначен директором Азиатского департамента МИД. Его назначение было одним из удачных шагов Горчакова. Деятельность департамента сразу оживилась.

Ковалевский выступал за проведение политики национальных интересов, за ее активизацию, особенно на Ближнем Востоке и Балканах. Ему принадлежит несомненная заслуга в том, что в трудные времена, когда престиж России на Балканах был подорван, он сумел в значительной степени его восстановить. Связанный со славянофилами, Ковалевский верил в историческую миссию России – освобождение балканских славян. Он много сделал для оказания им помощи и ориентировал российских представителей на Балканах на усиление защиты интересов христиан. Ковалевский считал, что задачи балканской политики России могут быть успешно выполнены на путях союза с Францией, и в этом плане поддерживал курс Горчакова. При нем существенно усилились русско-балканские связи, расширилась консульская сеть на Балканах, он добился увеличения казенных мест в учебных заведениях России для славянской молодежи. Ковалевский был одним из инициаторов создания Московского славянского благотворительного комитета (1858 г.), оказывавшего материальную и иную помощь балканским славянам.

Не менее активно действовал Ковалевский в области среднеазиатской и дальневосточной политики. Под его руководством был выработан текст Айгуньского договора с Китаем. Он значительно способствовал продвижению России в Среднюю Азию, много сделал для организации экспедиций Н. В. Ханыкова, Н. П. Игнатьева и Ч. Ч. Валиханова. Известный ученый и публицист М. И. Венюков писал о Ковалевском: «Лучшего направителя азиатской политики России, как Егор Ковалевский, не было во все время существования Министерства иностранных дел»[179].

Ковалевский не был чужд либерально-демократических взглядов, поддерживал тесные связи с известными писателями И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым, Н. А. Некрасовым, был связан дружескими узами с некоторыми петрашевцами. Известный литератор и цензор А. В. Никитенко в своем дневнике отметил, что на вечерах у Ковалевского можно было встретить «самое пестрое общество от Н. Г. Чернышевского до министра иностранных дел А. М. Горчакова»[180]. Бывал там и П. Л. Лавров, впоследствии идеолог революционного народничества.

В возглавляемый им департамент Ковалевский привнес порядки, существенно отличавшиеся от прежних бюрократических установлений. Как вспоминает его племянник П. М. Ковалевский, славяне, персы, туркмены, греки, таджики, знавшие до сих пор только спину департаментского швейцара, смело шли в кабинет директора, вместо того чтобы дожидаться его на морозе или при дожде, пока он покажется у подъезда и примет у них прошение[181]. Это вызывало раздражение Горчакова, как и некоторые другие шаги Ковалевского. В частности, последний посылал в извлечениях или целиком на прочтение царю донесения консулов на Балканах, рисующие тяжелое положение балканских христиан. Горчаков считал, что это портит настроение императору, и советовал Ковалевскому внушить консулам, чтобы они не рассматривали ситуацию в балканских землях сквозь темные очки. Ковалевский не согласился. В августе 1861 г. он ушел из МИД и назначен был членом Сената. В МИД Ковалевский оставался членом совета министерства.

Игнатьев во многом продолжал политику Ковалевского. Хотя он не имел большого опыта дипломатической работы, но был энергичен и инициативен. Строго говоря, он мало подходил к должности чиновника аппарата министерства, ибо не любил бюрократическую канцелярскую работу. При своем назначении он заявил императору и Горчакову, что не хотел бы долго оставаться при канцелярских занятиях[182]. Тем не менее назначение на столь высокую должность в системе российской бюрократии ему льстило.

В беседе с Александром II Игнатьев изложил свое видение задач внешней политики России на балканском, среднеазиатском и дальневосточном направлениях. Несмотря на свое глубокое уважение к Е. П. Ковалевскому, он указал на ряд существенных, на его взгляд, недочетов в работе Азиатского департамента. Так, по мнению Игнатьева, следовало усилить внимание к славянским землям на Балканах, где пока «наш голос не слышен, и влияние ничтожно»[183]. Особую важность он придавал необходимости урегулирования спора между Константинопольской патриархией и болгарской церковью; последняя боролась за свою независимость от патриархии, раскол же православной церкви в Османской империи подрывал там позиции России. Игнатьев считал, что опора на православие не должна быть единственным фактором российской политики на Востоке. Он полагал, что «лучше борьбу перенести на почву гражданскую – народности и языка». Это означало ставку на поддержку национально-освободительного движения христианских народов Балкан.

Второй не менее важной задачей Игнатьев считал усиление позиций России в Турции, где, по его мнению, российское влияние было незначительным. Между тем улучшение российско-турецких отношений позволило бы ослабить экспансию европейских держав в Турции и облегчить положение ее христианских подданных.

В отношении стран Центральной Азии главную задачу Игнатьев видел в вытеснении из Персии и Афганистана влияния Англии. Он сожалел, что МИД обращает мало внимания на закрепление успехов, достигнутых в Средней Азии, благодаря, в частности, экспедициям 1858 г., и полагал, что «надо действовать систематически и в единстве с пограничными властями»[184]. Безусловно, Игнатьев хотел донести до Александра II мысль о необходимости наступления в Средней Азии, на котором настаивали местные генерал-губернаторы, но говорил об этом не впрямую, а намеком.

Относительно Дальнего Востока Игнатьев считал первостепенной задачей его освоение и усиление там дипломатического и военного присутствия России. Он подчеркивал значение новых портов в Приморье и указывал на разведывательную деятельность англичан в Китае.

В заключение Игнатьев испросил разрешения обращаться лично к царю, «чтобы голос мой в вопросах, мне близко знакомых, мог бы быть слышен».

В беседе с Горчаковым Игнатьев, помимо вышесказанного, коснулся и других проблем. Он просил информировать его о содержании европейской политики России, ибо от этого во многом зависело решение вопросов политики восточной: «Нужно, чтобы наша западная и восточная политика согласовывались между собой и, применяясь к обстоятельствам, шли неуклонно к одной и той же заранее определенной и известной цели». К сожалению, это справедливое пожелание оказалось трудновыполнимым. Азиатский департамент во время директорства Игнатьева и позднее нередко выступал, в том числе и под влиянием военных властей, за применение силовых методов в восточной политике, что подчас осложняло отношения России с европейскими странами. В конце XIX в. известный знаток международного права и истории внешней политики России Ф. Ф. Мартенс констатировал, что Азиатский департамент вел воинственную политику. Между тем проведение на Западе миролюбивой, а на Востоке воинственной политики, указывал Мартене, нарушало цельность внешнеполитических акций России[185].

В разговоре с Горчаковым Игнатьев уделил много внимания политике России на Балканах и русско-австрийским отношениям. Пребывание в Вене не прошло для него напрасно. Он указал на тяжелое положение славянских народов Австрии, угнетаемых не только австрийскими, но венгерскими и польскими властями. В наиболее тяжелом положении, по мнению Игнатьева, находились русины в Галиции. Их судьба совершенно не трогала лидеров чешского движения – Ф. Палацкого, Ф. Ригера и других, которые прежде всего заботились об интересах своих народов, забывая об общих проблемах славянства. «Вообще между народами славянского племени, – говорил Игнатьев, – нет согласия, это и мешает всякому развитию»[186]. Русины и поляки, сербы и хорваты соперничают между собой. Существенным разделительным фактором является религия. Игнатьев считал, что надо с особой осторожностью подходить к вопросу о религии. Он отметил, что послание московских славянофилов А. С. Хомякова и И. С. Аксакова «К сербам» (1860 г.), объявлявшее православие единственной истинной верой и призывавшее всех славян объединиться на его основе, произвело самое неблагоприятное впечатление на славян-католиков. Игнатьев заявил Горчакову: «Нам надо отстранить вопрос о различии вероисповеданий и упираться на единство национальностей». Таким образом, по мнению Игнатьева, в основу российской политики на Балканах должен был быть положен национальный фактор. Это была принципиально новая постановка вопроса, отличавшаяся от принятого ранее принципа опоры на православие как главного связующего звена славянства и России. Религиозный момент должен был, по мнению Игнатьева, отойти на второй план.

В беседе с Горчаковым Игнатьев затронул и более частные вопросы, например, о необходимости укрепить русское влияние в Дунайских княжествах. Таким образом, новый директор Азиатского департамента изложил свою программу действий, она была одобрена как императором, так и министром.