Если судьба выбирает нас… Валерин Михаил

Читать бесплатно другие книги:

Однажды Венера поддалась на уговоры своей подруги Персефоны и спустилась с Олимпа, чтобы развлечься ...

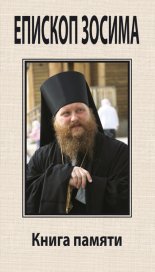

9 мая 2010 года, на 47-м году жизни, отошел ко Господу владыка Зосима, епископ Якутский и Ленский (в...

Главное дело нашей жизни – это собственно жизнь. Так в чем же суть дела?Вячеслав Пьецух: «Во-первых,...

В книге рассматриваются основные темы, которые входят в программу курса «Управление персоналом». В ч...

В книге рассматриваются социальные, социально-экономические и психологические факторы и закономернос...

Ведение рыбного хозяйства является одним из источников поступления товарной рыбы в виде живой и парн...